|

Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta Cuando uno se especializa en la lectura de poesía, es fácil caer en la presunción de que nada nuevo puede sorprenderle, hasta que el día menos esperado sale al escaparate un poemario como Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta (Deliciosas, 2023) y desarma tu petulancia. Que esté editado por una asociación cultural feminista es una mera herramienta, no es hoy, en España, un hecho contracultural ni garantía de calidad literaria. Entonces, ¿qué distingue este libro de otros?, ¿cuál es su particular veneno?, ¿qué llama la atención: su rareza en el enfoque lírico, su ciencia anatómica, su experimentación sabiamente elaborada? He tenido el privilegio de hablar con la doctora Salomé Ballestero y este ha sido el resultado. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta tiene una estructura algo extraña. Entre prosas y versos, hay páginas con fondo negro, juegas con las negritas y las cursivas, parecen disiparse o recargarse (según se mire) los miembros de este cuerpo textual... ¿Por qué esta especie de caos organizado? —SB: Yo no hablaría tanto de caos, sino de puzle o de collage. Me siento hija de la postmodernidad, y entre sus rasgos está el empleo de recursos como la apropiación, la hibridación, la ironía, y por supuesto, el collage. Me valgo de esta técnica para escribir, juego con diversos materiales que dialogan entre sí y con el contexto generando extrañeza. Y lo hago porque veo que este mundo es muy extraño y un hospital lo es aún más. Dentro de un libro de anatomía o de ginecología también hay poesía. Yo sé, y eso me libera mucho, que lo mío no es la poesía “formal”. Es verdad que en el libro hay condensación, paradojas, ruptura del lenguaje, un intento de mirar de otra manera, pero, como dice Berta García Faet en la contraportada, el poemario es raro. Según la RAE, “raro” es lo poco común, lo escaso en su especie, como una enfermedad rara, con tan baja prevalencia y alto nivel de complejidad que requiere un abordaje interdisciplinar. Y eso me gusta, encaja bien con el poemario. —ECP: ¿Cada conquista, cada visibilidad socio-cultural de la mujer deberíamos dedicársela a las silenciadas de la Antigüedad como Edith de Sumeria? —SB: Edith, nombre supuesto de la mujer de Lot, es un mito que habla de las mujeres enmudecidas. Me interesan esos arquetipos de la mujer “curiosa”, que pregunta, investiga, como Dríope, como Pandora o Eva, y a las que ha que castigar, convertirlas en piedra, en sal, en plantas, o demonizarlas. Según Levi-Strauss, los mitos cumplen una función en la expresión de los problemas sociales y por eso, en palabras de Anne Carson, «necesitamos nuevas formas de pensar los iconos femeninos, nuevas formas de transformar la versión masculina tradicional». Entonces no se trata de hacer homenajes sin consecuencias, sino de reapropiarnos y resignificar esos mitos que nos acompañan desde hace siglos, incluso crear otros nuevos. —ECP: «No van a salir prostitutas ni gordas ni bonitas en este poema», escribes en “Miembro superior o torácico”. Entiendo que, saltando del campo literario al moral o judicial, si de ti dependiera, abolirías definitivamente la prostitución, ¿no? —SB: Yo creo que este problema es complejo y requiere un análisis complejo y un espacio distinto al de un poemario. Cuando escribía ese verso, lo que pasaba por mi mente era un tipo de escritura que normaliza la prostitución, un tipo de escritura con una mirada muy masculina, y yo puedo escribir de tiendas de cómics, un espacio bastante masculino, y sentirme cómoda, pero lo otro no. Y por eso quise ponerlo ahí, como una llamada de atención o un grito, algo muy necesario. —ECP: ¿Hasta qué punto tu conocimiento y práctica de la Medicina te sirven para mirar poéticamente el mundo? —SB: Yo creo que, si la ciencia debe crecer hermanada con la filosofía y con todas las humanidades, ¿por qué no también con la poesía? Como investigadora yo caminaba sobre el filo árido de la ciencia. Ahora, desde otro lugar, me permito volver los ojos a lo científico con más libertad, pero sin perder el rigor. Y de paso me curo un poco del síndrome de la impostora porque, al habitar fuera de la filología y de las ciencias del lenguaje, siento que me explico mal y por eso me es más fácil decir que simplemente me detengo ante el silencio de un gato para comprender que ahí está todo. Y si no me explico mejor no importa. Lo importante ya lo ha dicho el poema. —ECP: ¿Crees que el uso de palabras propias del lenguaje técnico sanitario ofrece cierta frescura a tu obra? —SB: He dedicado mucho tiempo a la investigación y, para escribir, me sirvo de las mismas herramientas, la sorpresa, la curiosidad, la intuición. Comparten mucho la investigación y la poesía. Como autora me identifico con la mirada de médico de William Carlos Williams, que va de lo particular multifactorial al diagnóstico general. Como médico me gustaría observar el funcionamiento de los órganos silenciosos que no se hacen notar, y no dejo de maravillarme ante los inventos que hemos desarrollado para repararlos, incluidas las herramientas del exocerebro como el arte, la poesía o la mitología. —ECP: Si no me equivoco, eres una autora de publicación tardía. ¿Consideras que eso ha supuesto una ventaja para la mejor definición de tu universo poético? —SB: En este caso especialmente sí, porque el poemario es una manera sincera de expresar el duro aprendizaje de la enfermedad y la muerte, y lo hace desde una actitud que a mí me ha dado la edad. Como se dice en el poemario «El bebé que va a morir madura en pocas horas. Madura un poco más lento el adulto de sesenta. Todos maduran a su tiempo, los demás ahí vamos. Tardamos en comprender, pero en el último instante comprendemos todo. El sufrimiento está y enseña. ¿Qué enseña?, eso ya es otra cosa. Se trata de dejarse traspasar, de hacerse vulnerable a la experiencia, que la experiencia sea la que tenga que ser». Pero, además, la edad te hace comprender que siempre somos aprendices. Y eso me tranquiliza mucho. —ECP: ¿Es la poesía un veneno? Como experta te pregunto, claro. —SB: Para mí lo ha sido y lo sigue siendo. Un veneno adictivo, un veneno dulce al que te enganchas y no puedes dejar de acudir. ¿Por qué? Creo que porque habla todo el rato de cosas que no sabemos y porque abre universos. Hay poetas con los que se me va el santo al cielo y cuando regreso no sé el tiempo que ha pasado ni a qué mundo regreso. Te puedo citar a William Carlos Williams, Luz Pichel, Olga Novo, Hugo Mugica, Berta García Faet, Juan Ramón Jiménez, Inger Christensen, Dante, y podría seguir y seguir y seguir. Y seguir envenenándome sin remedio ni ganas de curación. —ECP: ‘En el libro dorado del padre’ termina siendo una teoría de la creación poética en dos páginas y media. Empieza así: «Un verso equivale a un párrafo o a siete capítulos. Fuera del verso el personaje no es muy polisémico». Los que califican la novela como el género literario más libre podrían rasgarse las vestiduras ante semejante defensa de la apertura de miras de la poesía, ¿no crees? —SB: Bueno, a mí me encantan las novelas raras e híbridas, fíjate en El Quijote, en la Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, en el Ulises de Joyce o su Finnegans Wake. Me preguntaba una librera en qué estante situaría yo mi Mosaico de barr(i)o movedizo, mi anterior libro, que es medio teatro, medio poesía. Yo le contesté que me alegraba no ser librera para no tener que clasificar los libros. Los géneros saltaron por los aires y eso está muy bien. Lo que pasa es que la poesía, a diferencia de la novela, es lenguaje que mira el lenguaje. Y por eso es tan juguetona, y yo disfruto más. Además, es condensación, y yo en la brevedad me manejo mejor con los hilos que tejen el texto. Cuestión de personalidad sin más. —ECP: ¿Es, entonces, el cuerpo humano poesía en movimiento, doctora Ballestero?

—SB: Justamente hace poco escribí un artículo para la revista Agua en el que entrevistaba a Poliana Lima, bailarina, coreógrafa y maestra. En él decía que poesía y danza integran emoción-mente-cuerpo-tiempo-espacio. Entre la danza y la poesía hay una relación simbiótica. «Pulsos y ritmos, comas y respiraciones: equivalencias. El espacio y el tiempo generando ritmos, plegándose y desplegándose como rizomas con huecos por donde emerge la energía: equivalencias. Lo que hace un verso-lo que hace un movimiento: Equivalencias». Para Valery: «La poesía es la palabra que danza». Bueno, ya contesta él mejor que yo. —ECP: ¿Es este un libro que “dice bonito” el amor y la muerte? —SB: Mis amigos poetas dicen bonito cosas muy duras; yo también trato de trasmitir cosas difíciles con humor, el humor como arma de guerrilla para atravesar las defensas de los que escuchan, como arma de los pobres para desvelar injusticias. Además, los temas nos persiguen sin que lo queramos o sepamos. Y mientras escribía la segunda parte yo leía a Blanca Varela, el Diario de una enfermera de Isla Correyero, el Hospital de cardiología de Pedro Guzmán. Para Octavio Paz «toda poesía debe enfrentarse con la muerte, ser una respuesta a ella». De eso va la segunda parte, que es, me parece a mí, menos velada, tal vez más terapéutica, una manera de hacer duelo, una manera de buscar consuelo. —ECP: No es casualidad que la última palabra de Pues con solo ver tu pequeña capa estoy contenta sea «incertidumbre», ¿verdad, hermana? —SB: Me gustan las palabras de la duda. Con los años una se vuelve menos vehemente, más comprensiva. Ya hemos pisado terrenos movedizos y sabemos que lo incierto es nuestro terreno de juego. Y eso está bien. Muy bien. Aunque en sentido estricto el libro acaba con un verso que dice «y la risa toda sobre la Tierra», o sea, acaba con humor.

0 Comentarios

Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Brocal y voraz Brocal y voraz (La Garúa, 2023) no es exactamente el debut literario de Mª Carmen Ruiz Guerrero (Murcia, 1976), pero es como si lo fuera, ya que su primer libro-caja, Sólo esto. (2019), diseñado por Cristóbal Sánchez e ilustrado por Enrique Escolar, fue una publicación íntima, de corto alcance. En realidad, la autora se estrena de la mano de una editorial, La Garúa, que lleva años batiéndose el cobre en verso desde Barcelona. Brocal y voraz es una llamada de atención que se justifica sola; un libro al que hay que echarle no sólo un vistazo para tomarle el pulso a una poeta “emergente”, sino que hay que reseñarlo y valorarlo como lo que es: el fruto de una voz que se abre paso sin alboroto, porque ya tiene madurez y no necesita sazonarse más. Está en su punto. Disfrutémoslo. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: En Sólo esto hay un poema en el que, mientras te duchas, lanzas esta pregunta sobre lo que tu cuerpo silencia: «¿Cómo es posible que se arremolinen / aquí tantos proyectos, / tantas inquietudes, tantos / cataclismos, sueños y desesperanzas? / Un cuerpo pequeño, finito, / tan insignificante / comparado con la energía que encierra...». ¿No estarías anunciando, sin saberlo, la “explosión” que vendría con Brocal y voraz? —Mª CARMEN RUIZ GUERRERO: Sólo esto nace desde la necesidad de recoger y dar forma a todo ese caos poético que andaba dando vueltas durante veinte años, y no podía ser de otra forma que desde el desorden, que es el subtítulo del libro (Sólo esto. Poesía en des-orden). De alguna manera se convierte en una llegada y un punto de partida, como poner a cero el cuentakilómetros para tomar impulso. Creo que es mi forma de actuar y de relacionarme con el mundo en el día a día. Cada cierto tiempo tengo que parar y reorganizar, porque suelo tender al caos sin proponérmelo. No sé si tengo demasiados intereses para tan poco tiempo, se me arremolinan las inquietudes y hay que meterlas en vereda. Por otra parte, entre Sólo esto y Brocal y voraz hay otro libro de poemas que se ha quedado guardado. Quizá la carga negativa de esos poemas, que al mismo tiempo juegan con la ingenuidad de una voz que descubre que la realidad es oscura —ingenuidad también en la forma—, lo ha obligado a estar en silencio. Brocal y voraz en ese sentido sí es un estallido, pero mucho más controlado. —ECP: Se divide Brocal y voraz en “Lo hondo”, “Nivel del espejo de agua” y “La boca”. ¿Cuánto de necesaria era esta verticalidad en la estructura tripartita del libro? —MCRG: La metáfora del pozo me ha interesado siempre. Es una fuente de vida y un elemento mágico en muchos imaginarios, pero no puedes fiarte de poder salir. En el centro del patio del colegio “de los pequeños”, en El Esparragal, teníamos un pozo. Mi recuerdo, que no sé si es imaginación, lo pinta de verde. Atraía poderosamente nuestra atención, porque además no estaba permitido acercarse. ¿Viviría dentro el demonio? —nos lo preguntábamos constantemente—. Luego me fui dando cuenta de que allí pueden esconderse sentidos que no encontramos fuera. La verdad no está siempre en lo que vemos, la mirada hacia lo oculto es necesaria. El poema por el que me preguntabas antes parte de un punto de vista parecido. La complejidad de la realidad no la vemos cuando no miramos bien, y aquí la he representado en esa verticalidad-profundidad, que de todas formas no es un camino de un solo sentido; en muchos poemas hay referencias también a la horizontalidad. Y si te das cuenta, en ningún momento se sale completamente del pozo. No hay un salto al exterior. Además, después del desorden de Sólo esto, quería hacer un esfuerzo por reordenarme, una especie de desafío poético. —ECP: ¿Puede ser la oscuridad un lugar confortable? En “Lo hondo” así lo parece. —MCRG: Incluso necesaria. Ofrece tibieza y silencio. La oscuridad aterroriza a los niños, a mí también cuando era pequeña. Sin embargo, un día empecé a sentirla como fuente de paz, una cómplice de la necesidad perentoria de parar cada cierto tiempo. En Brocal y voraz, y en otros poemas que no están en el libro, esa oscuridad está ligada a la naturaleza, al hueco del árbol, por ejemplo. —ECP: ¿Debe uno aceptar la imperfección para empezar a “cantar”? —MCRG: Si no la aceptas, estás continuamente rebelándote contra ella, y no dejas espacio para ese canto. Es inevitable que las relaciones se estropeen, que falten personas de las que no querías separarte, que muchos deseos no se cumplan. Están ahí y no sirve de nada ponerse una venda en los ojos. Puedo cantar porque lo sé. También es verdad que hubo un momento previo a toda esa imperfección en el que el canto era mucho más inocente. Ahora es un canto desde la consciencia. Existe lo irreparable, aunque no nos guste. De todas formas, aceptar la imperfección no significa aceptar la injusticia o las desigualdades. Eso también quiero que quede claro. Estar viva y consciente implica la rebelión, porque hay muchas cosas que sí se pueden arreglar. —ECP: El comienzo de “Nivel del espejo del agua” es un poema de rotunda belleza sobre la experiencia traumática de un aborto y la contemplación de dos hijos que sí crecen sanos. ¿Por el dolor a la alegría, como el lema de Beethoven o el verso de José Hierro? —MCRG: Ese poema de José Hierro es de mis preferidos. De hecho, es una de las citas que aparecen en Sólo esto. Creo que Hierro lo toma de Goethe. Es que el dolor es inevitable, y además es un rumor que una vez que llega no termina de irse nunca. Pero a la alegría no estoy dispuesta a renunciar. Es un grito de rebeldía y un camino de relación con el otro, que también lleva sus dolores a cuestas. El poema de Carmen Martín Gaite ‘Mi ración de alegría’ se ha llegado a convertir en ocasiones en un mantra. —ECP: «Parece que rezo, pero no tengo Dios». ¿Llegas al ateísmo por desengaño o por convicción? —MCRG: Creo que llego al ateísmo por rabia al principio, por la instrumentalización del miedo y del dolor que veo en las religiones tantas veces, y por convicción absoluta después. —ECP: Sales al balcón, doblas barrotes de una jaula, derrumbas paredes... Todos son actos escritos en “La boca”. ¿La liberación personal coincide con la liberación poética? —MCRG: Creo que derribo más paredes en la poesía de las que se dejan derribar en la vida real. Hay un deseo irreprimible de romper fronteras que sólo nos encierran. Estaría bien que algún poema sirviera de ariete. —ECP: Aparte de a tu hermana Leo, el libro está dedicado «a quienes eligen escuchar». ¿Quiénes son los que eligen no escuchar? —MCRG: Demasiadas personas. Tengo la sensación de que nos hemos convertido en sujetos que mantienen monólogos, apenas nos paramos a escuchar a quienes tenemos cerca. No sé si el motivo es la sobreocupación del tiempo, las redes sociales —en las que nos capuzamos y ya no somos capaces ni de asomarnos fuera—, que no nos interesa lo que otros puedan contarnos. Escuchar supone un esfuerzo que estamos dejando de valorar. Soy consciente de que a mí también me pasa y quiero estar alerta. En nuestras disputas políticas está asimismo muy presente. Tenemos un punto de vista y ponemos una barrera, agresiva o muy agresiva a menudo, ante lo que viene del “lado contrario”. Escuchar supone siempre aceptar una responsabilidad, al igual que ver, y no somos más inocentes por hacer oídos sordos a los problemas ajenos, cercanos o globales. Siguen existiendo a pesar de nuestra sordera, que se convierte por desgracia en una nueva frontera. —ECP: ¿Sientes que, al “descoagular” tu presencia poética con Brocal y voraz, vives un frenesí de lectura y escritura?

—MCRG: Vivo en un frenesí de lectura y escritura desbordante. Me da ansiedad no poder leer todo lo que voy descubriendo y que me maravilla. Acumulo libros y después voy a la biblioteca y me llevo más a casa. No significa que me guste todo lo que cae en mis manos, pero hay tanta buena poesía por ahí, dentro y fuera de la región, que me falta el tiempo por todas partes. Te iba a empezar a decir nombres propios, pero la lista sería larguísima, y sería injusto dejarme poetas sin nombrar. Disfruto leyendo y aprendo cada día de su concepción de la poesía, de su postura ética y estética, con tantas diferencias y, por el mismo motivo, tan enriquecedoras. —ECP: Queda bastante obra de Mª Carmen Ruiz Guerrero que ofrecer en el futuro al lector, ¿no? —MCRG: Tengo varios archivos con un buen puñado de poemas que están incluidos en tres posibles libros, el que te comentaba antes, anterior a Brocal y voraz —que probablemente se quede bien guardadico—, y un par a los que di forma prácticamente al mismo tiempo que a este último. Luego, escribo siempre. No siempre al mismo ritmo, pero sí con bastante continuidad. Es mi forma de estar en el mundo, y de no explosionar o implosionar cuando menos se lo esperen quienes están cerca. Qué rumbo tomarán, lo veremos. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Venero Nares Montero, madrileña de 1982, publicó el pasado otoño un libro que merece la atención de nuestra mirada cervantista y canina. Aunque está escrito en forma versal, lo cierto es que cada poema parece el pecio lírico del diario de una náufraga que quiso dejar negro sobre blanco un profundo camino de dolor, cincelado, eso sí, de manera exquisita. Porque el dolor es salvaje, y hay que tener talento para canalizarlo, escribirlo y sabiduría en el manejo de un idioma para retorcerlo y exhibirlo con la expansión, la elegancia y la pericia requeridas. El libro lleva por título Venero y ha sido publicado por la editorial hispano-chilena RIL. Adentrémonos en sus aguas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Recién terminada la lectura de Venero, hay dos símbolos, agua y flor, que sobrevuelan en el ambiente. Son, creo, los vocablos más repetidos en el libro y están colocados en el lugar adecuado de cada poema. ¿Simboliza el agua en Venero vida o simboliza muerte? ¿Y las flores, con tan buena prensa siempre? Hablas varias veces de su muerte también. —NARES MONTERO: Efectivamente, en el poemario hay una serie de vocablos y de conceptos que se repiten sirviendo de hitos de sentido. El agua es en sí misma la sustancia del libro y su valor es el discurrir, el mismo tránsito. Las flores emergen salpicadas como aquello que surge en las orillas. Existe en su presencia un impulso de detención, de arrobamiento, como en los vínculos que se producen con quienes te encuentras en la vida. Pero todo ha de seguir, y las relaciones, como las flores y a quienes quieres, mueren sin que nada pueda evitarlo. Además de agua y flores también hay muchas “manos” en Venero, todos elementos necesarios para el rito. —ECP: ¿Se podría decir que —por desgracia, por poeta, por mujer o por las tres cosas— eres especialista en dolor? —NM: Soy humana, esa es mi condición. Espero no ser especialista en dolor por ninguna circunstancia. Soy, eso sí, testigo del daño y doy testimonio del dolor que provoca. El dolor y su construcción cultural me interesan, al principio como motor intuitivo y más tarde como cimentador de imaginarios y creencias. Creo que hay circunstancias innegables que condicionan la existencia de cada cual, y dependiendo del entorno y la cultura se construye una idea de dolor y de sufrimiento, aunque también considero que existe la posibilidad de hacerse cargo del dolor, y que nada es más sanador que la idea de reparación y restitución de la propia autoestima y de la dignidad colectiva. —ECP: La partición de Venero son “Nacedero”, “Escorrentía”, “Curso subterráneo” y “Hontanar”. ¿Por qué hay cuatro estaciones en esta navegación y no tres o cinco? —NM: La respuesta corta es que el poemario así lo pedía. Quiero decir que no es una decisión planeada de antemano, si no que, en la construcción y agrupación de los poemas, poco a poco, se fue definiendo la estructura del libro. A este poemario le llevó mucho tiempo ser el que es, su periodo de escritura fue largo, pasó por varios títulos y otras disposiciones hasta que encontró la manera de sujetarse en esas cuatro estaciones que lo llevan a decir exactamente lo que dice. —ECP: Has escogido ocho citas de escritoras que robustecen Venero: Tsvetáyeva, López Mondéjar, Carolina Coronado, Chacel, Mercedes Cebrián, Paca Aguirre, Simone Weil y Mercè Marçal. Es evidente tu posición feminista que reclama, que vindica, que reivindica... ¿Querrías matizar tu postura? Lo digo por la confusión, no sé si inducida, que últimamente rodea a la causa. —NM: Soy feminista, tú lo has dicho. Existe un compromiso político en lo que hago y en cómo lo hago. Mi postura es evidente y explícita. Trato de no dejarme llevar por la confusión o las modas. No resulta fácil ni cómodo pero el feminismo es un faro que apunta en una dirección inequívoca y justa: acabar con todas las violencias que sufren las mujeres a causa del patriarcado en todos los rincones del mundo. Esa es la brújula y me sirvo de ella y de referentes de autoridad como las mencionadas, tal y como se ha hecho a lo largo de toda la historia humana, para sostener lo que hago y lo que pienso. —ECP: Juegas a menudo con el léxico, con las reglas gramaticales, en algunos poemas incluso con la grafía. Esta inclinación recuerda al estilo que ha hecho célebre a Berta García Faet. ¿Reconoces su influencia o, al menos, vuestra conexión? —NM: Admiro el trabajo de Berta, es una poeta magnífica que ha hecho de su particular juego con el lenguaje un estilo inconfundible. Berta es algo más joven que yo y aunque eso no implica que no pueda ser una gran referencia poética conocí su escritura después de comenzar a escribir este libro. Además, pienso que el trabajo de los poetas y de los escritores es precisamente aprender los fundamentos del lenguaje y jugar con ellos, no necesariamente en ese orden. En este sentido no conozco ningún poeta que no lo haga y no que trate de hacerlo a su manera habiendo aprendido antes de quienes les precedieron. —ECP: Una de las imágenes más conseguidas para mí es aquella en la que humanizas a unas flores domésticas que «sólo miran / los pájaros de afuera». ¿Es el hogar en Venero un trauma? —NM: Tal como dice Lola Nieto en el texto de la contraportada, Venero tiene reminiscencias de veneno. Una palabra que al principio designaba cualquier poción o bebedizo, bueno o malo, para la salud. Sólo con el tiempo adquirió su significado tóxico o perverso. Todo veneno animal genera una respuesta inmunológica y es de esta respuesta desde donde se debe elaborar el antídoto. A veces el daño o el trauma, que en su etimología es herida, es inevitable, pero como ya he dicho antes nos queda la reparación, la vacuna, la respuesta espontánea que da la supervivencia. —ECP: En tu caso, ¿te salva la escritura? —NM: Con el tiempo me desprendo de ciertos romanticismos. No sé si la escritura me ha salvado de algo alguna vez. Como dice Lola López Mondéjar en El factor Munchausen, la salida creadora es una gran herramienta para el sujeto herido. La capacidad creativa de reconstruir, transformar y elaborar un nuevo sentido se puede asociar con la idea de rescate o, de una manera más pragmática, como salva un buen zurcido a un viejo calcetín. —ECP: La culpa asoma también interrumpidamente en Venero. ¿Crees que alguien podría erradicar ese sentimiento, tan ligado a la creencia religiosa? —NM: La culpa es humana. No sabemos de otros animales que expresen culpa, aunque a menudo interpretemos sus comportamientos en base a nuestras premisas. Y es que la culpa es un mecanismo de reacción vinculado a la conciencia moral y de él se sirve cualquier sistema que quiera imponer sus normas. La familia, la publicidad o el capitalismo inoculan culpa todo el tiempo de maneras evidentes y sutiles. Y se sirven de ella para conseguir sus propósitos: perpetuarse. No creo que se pueda erradicar un sentimiento (y dudo que se deba) pero sí creo que debemos conocerlo, saber qué lo provoca y cómo hacernos cargo de él. También hay mucho de creencia religiosa en consultar el tarot, el I Ching, o encomendarse a los antepasados como una suerte oráculo. Las creencias religiosas también son humanas y sirven para calmar la incertidumbre, el vértigo de no saber percibiendo, sin embargo, la medida de quienes somos como algo insignificante, sin poder ni control verdaderos, en el devenir completo de lo que llamamos existir. No creo que haya que erradicar lo que sentimos, creo que hay que conocerlo y aceptarlo para poder hacer de ello algo bueno si está en nuestra mano. —ECP: En la dedicatoria final guardas un agradecimiento especial para Lola Nieto y Ana Martín Puigpelat, por sus ánimos, dedicación y apoyo. ¿Podrías detallar en qué zonas de Venero se nota más la mano consejera de una u otra mentora?

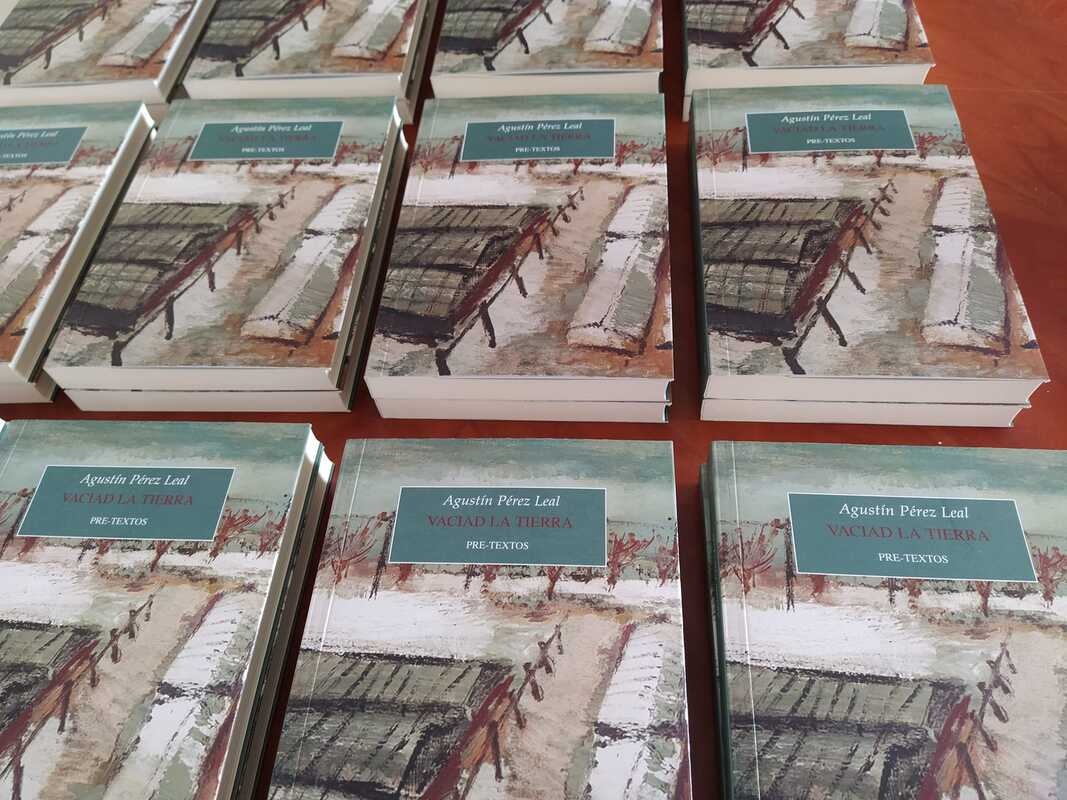

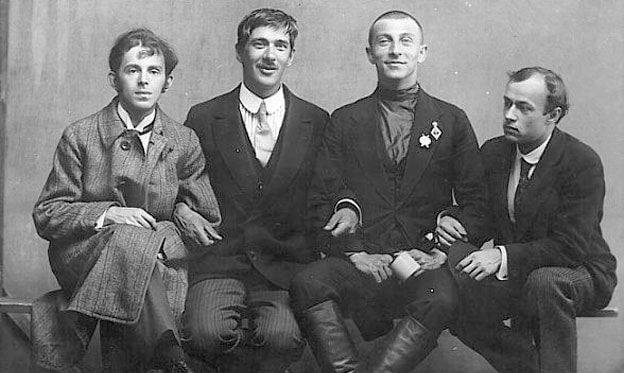

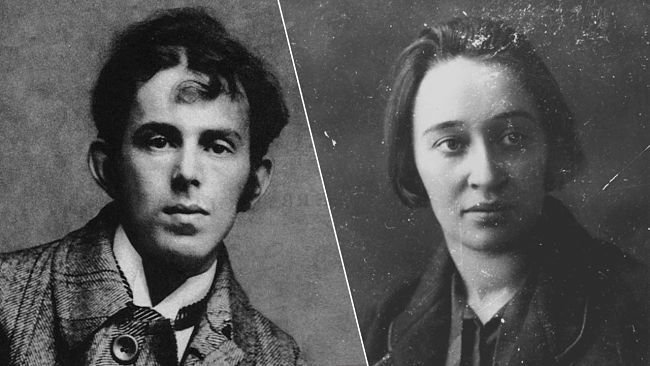

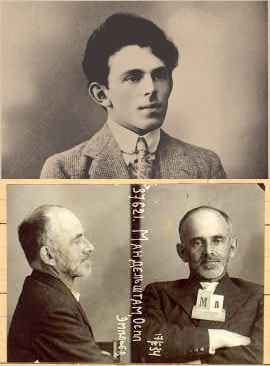

—NM: Ambas han sido imprescindibles en el proceso final del poemario. A Lola le envié el manuscrito en un brote de atrevimiento mientras pasaba por un periodo de inseguridad especialmente agudo. Su respuesta fue muy valiosa porque me infundió el arresto que necesitaba para enviar el poemario al editor. Después, cuando el libro estaba en fase de maquetación, le pedí que escribiera el texto para la contra, mientras que le hacía una petición similar a Sandra Jiménez (@miradademujercollage) para que se encargara de la imagen de portada. Recibí el texto de Lola y la imagen de Sandra el mismo día y al ver lo bien que se comunicaban entre sí comprendí que el libro tenía la capacidad de llegar claro a otras personas. Eso me llenó de alegría. En cuanto a Ana Martín Puigpelat, ella ha sido mi ojo de halcón en la última corrección del poemario. La conocí primero gracias a las alabanzas que hacía de ella un amigo en común y después en la Fundación Centro de Poesía José Hierro. Es una poeta formidable con una trayectoria menos reconocida de lo que se merece, quizá por estar apartada de lo mediático y las redes sociales, pero solvente y generosa como pocas. Su contribución, como la de los buenos traductores, resulta invisible para los lectores, pero invaluable para quienes hemos tenido la suerte de contar con su apoyo. Detecta las asonancias y las rimas internas al vuelo, tiene una capacidad de síntesis envidiable y consigue mejorar cualquier imagen floja con una naturalidad y pericia que ya quisieran muchos. Es un gran privilegio haber contado con ellas en este proceso y les estoy muy agradecida. —ECP: «Cuando miento no duele nada». ¿Hasta qué punto crees necesaria la mentira, Nares? —NM: La mentira es un asunto complejo y lo debemos tratar como tal. Supone una solución cortoplacista que exime de la responsabilidad momentáneamente, o al menos tan momentáneamente como se sea capaz de sostener. Resulta simple y muy asequible polarizar la opinión sobre ella y decir que es dañina o necesaria según convenga. La mentira tapa, pero no repara. La mentira simplifica y busca atajos. Según se mire, la mentira puede ser una amiga cómplice ante una verdad cruel que te deja expuesto y vulnerable. Soy amiga de no usar, y por supuesto no abusar, en lo posible de ningún tipo de mentira, ni piadosa, ni perversa, ni para huir ni para obtener. Hay ámbitos como en la política y la gestión de lo público en los que creo que debería sancionarse hacer un uso ilegítimo. Pero no pecaré de querer hacer de ella un absoluto y acabar lapidada por mi propia moral. Como dice otra amiga poeta, «todo está en todo» y en nuestra mano está cómo usarlo o qué interpretar. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Vaciad la tierra Cuando se anuncia la incursión narrativa tardía de un poeta, suele ocurrir que las alarmas defensivas del lector curtido se activan y todo son sospechas. Más aún si se trata de un debut novelístico. ¿Será una “novela lírica”, en el peor sentido de ese sintagma? ¿Estará llena de descripciones contemplativas que aburren a un rebaño de cabras? ¿Cuántos endecasílabos camuflados se podrán contar en sus páginas? ¿Qué grado de densidad metafísica mantendrá? Todas estas interrogaciones se desvanecen conforme avanzamos en la lectura de Vaciad la tierra (Pre-Textos, 2022) porque, con tantos prejuicios a la contra, su autor, Agustín Pérez Leal, se las ha arreglado para salir exitoso de una novela cuyo protagonista es Ósip Mandelstam y cuya sustancia argumental es que lo acompañemos en su proceso de tortura y desaparición en la Rusia estalinista. Todavía aplaudiendo el resultado, decidimos entrevistarlo para que nos explique la fórmula. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Sabemos de lo especial que fue la figura de Ósip Mandelstam, tanto en el plano poético como en el humano, pero me gustaría saber qué lo distingue de otros grandes escritores contemporáneos para que haya atraído tanto tu atención y dedicarle un libro a su larga agonía. —AGUSTÍN PÉREZ LEAL: La razón principal es que no lo acabo de entender. No concibo un ser humano como él, me resulta muy difícil de comprender, de asumir. Intentaré explicarme: cuando en 1934 Ósip Mandelstam escribe y difunde su famosísimo Epigrama contra Stalin sabe de sobra que lo que está haciendo provocará su entrada en prisión y, muy probablemente, su condena a muerte. Sabe que se está jugando la vida y sabe que, enfrentándose al gran poder de Stalin, a su paranoia y su ilimitada ambición, no puede ganar. Está quemando todas sus naves a conciencia. Otros escritores consagrados de su generación intentaron desesperadamente esquivar las balas que les enviaba constantemente el Kremlin. Él no. Él acude al encuentro de la bala. Es un nuevo Miguel Servet camino de Ginebra con la intención de ser condenado a la hoguera por Calvino. Y eso es, precisamente, lo que creo tan difícil de entender. Su instinto de supervivencia ha de estar clamando dentro de él para que no escriba esa enormidad contra el tirano y, sobre todo, para que no la difunda de un modo tan temerario. Pero también dentro de él ha de haber otra voz que lo impulsa a denunciar la situación de terror en que vive Rusia y erigirse en portavoz de ese miedo para combatirlo, y tal vez para mostrar que es posible escapar de él. Y decide seguir lo que es, a todas luces, una ruta suicida: la más justa y la más peligrosa. Que Mandelstam tuviese la entereza moral, la coherencia y la valentía suficientes como para hacer lo que hizo fue el primer impulso que me movió a convertirlo en protagonista de mi relato. Quise entender sus motivos y acercarme tanto como me fuese posible a su visión del mundo y a su decisión. Me sentí conmovido y concernido porque, además, quien había decidido actuar tan en contra de su propio bienestar era y es una de las voces poéticas más puras, delicadas, hondas y emocionantes que yo haya leído nunca. —ECP: Aunque el ritmo de la novela es, digamos, épico, inunda la mayoría de sus páginas una atmósfera alucinatoria. ¿Podríamos calificar a Vaciar la tierra de novela poética? —APL: No sé si me atrevería a tanto, o si será ese prejuicio el que ha podido alejarla de algún lector. En el fondo creo que le puede valer tanto la etiqueta de novela poética como la de novela de aventuras, existencial, histórica, política, biográfica o experimental. Puede contener trazas poéticas (al fin y al cabo, el protagonista es un poeta reconocido como una de las cimas de la literatura rusa del pasado siglo), y yo hice todo lo que pude para amoldar la narración a una prosa viva, rítmica, que tuviera algo de musical y se acercase en lo posible al lenguaje poético; pero siempre pretendí escribir una novela y nada más. La traducción del epigrama que hago en la primera parte del libro, así como las versiones que incluyo de algunos otros poemas de Ósip, las transcribí en prosa para no romper la continuidad de la lectura... Pero también hice tanto como supe para escribir una novela puramente narrativa, seca, con descripciones breves y un ritmo cambiante que no entorpeciera la lectura ni la interrumpiese con largas parrafadas reflexivas ni con un exceso de información que habría lastrado el resultado final. —ECP: ¿En qué momento se te ocurre crear la presencia de Parnok y qué importancia le das respecto al ritmo narrativo en Vaciad la tierra? —APL: Parnok es un personaje que Ósip creó como un alter ego para El sello egipcio, una de sus narraciones. Según cuenta en Contra toda esperanza Nadiezda Mandelstam, la viuda del poeta, el origen de la invención fue el gran parecido físico existente entre Ósip y el músico Valentin Parnak, uno de los introductores del jazz en la Rusia anterior a la revolución (existe un retrato a lápiz de Parnak firmado por Picasso que ha dado lugar a más de una divertida confusión). Parnok fue también fundamental en mi novela cuando entendí que no podía abordar el relato salvo desde el punto de vista de su protagonista, pero que ese punto de vista me resultaba insuficiente si el protagonista tenía que ir perdiendo poco a poco la cordura. Fue la idea de desdoblar a Ósip en su propio alter ego, y que fuese el propio Parnok quien asumiese la tarea de narrar lo que le (o les) sucede, lo que me permitió comenzar la redacción del libro con un mínimo de confianza. Además, ese desdoblamiento de voces me ayudó mucho a caracterizar al personaje y a mostrar su evolución mediante esos diálogos alucinados Ósip-Parnok que salpican el texto. —ECP: En las notas finales de agradecimiento dices que, para trabajar en esta novela, te resultaron esenciales los relatos de Mandelstam ‘El sello egipcio’ y ‘El rumor del tiempo’. ¿Por qué? —APL: Ambos relatos son, en muchos aspectos, el autorretrato de Ósip anterior a su pasión y muerte. En el primero de ellos crea a Parnok, y a través de su personaje se retrata a sí mismo como artista adolescente, con su punto de nostalgia y de ingenuidad; pero con una profundidad introspectiva, centrada sobre todo en detalles familiares, objetos cotidianos y aparentes minucias, que me sirvieron mucho para caracterizar al personaje y darle toda la vida y la pasión que necesitaba. —ECP: La novela se divide en tres partes: “Matadero”, “Despiece” y “Despojos”. Se pretende una animalización total, ¿no? —APL: Así es. En algún pasaje de la novela se describe el terror provocado por la dictadura estalinista como una picadora de carne que, una vez puesta en marcha, ya no se puede parar. Los testimonios que conocemos del terror soviético son estremecedores, y en ellos abundan las metáforas que vinculan a las víctimas de Stalin con animales: corderos o reses llevados al matadero (la imagen tiene raíz bíblica) que son conscientes de su destino y no pueden hacer nada para evitarlo. Al mismo tiempo, esas tres partes hablan del proceso de desmembramiento y descomposición de Ósip (quien, en una cita de las cuatro que encabezan el libro, habla de que «El destino futuro de la novela no será otro que la historia de la atomización de toda biografía como forma de existencia individual. Es más: incluso seremos testigos de la pérdida catastrófica de la biografía») y le acompañan sucesivamente por los tres escenarios esenciales de la novela: la cárcel moscovita, el tren y el campo de tránsito. —ECP: ¿Hay algún instante o escena de la novela donde te haya podido la emoción mientras la escribías? —APL: Tuve que interrumpir la redacción de la novela (y la interrupción me duró varios años) porque al contar la muerte de uno de los personajes en el tren me di cuenta de que me había quedado sin fuerzas, lleno de dudas y con un dolor emocional que me impedía continuar. Por un lado, me preocupaba caer en el morbo y ser injusto con la voz del narrador; por el otro, un exceso de laconismo podía ser interpretado como falta de empatía... El equilibrio entre ambos excesos me resultaba muy difícil de alcanzar, y me temía que podía acabar con más de un lector abandonando la novela si detectaba algo postizo en el tono de la narración. Además, no me veía capaz de abordar la inevitable muerte del protagonista: por nada del mundo quería yo que Ósip muriese. Retomar años después la redacción me supuso un esfuerzo grande: me recluí en un monasterio aragonés durante quince días para revisar lo que ya tenía escrito, recopilar toda la información necesaria para continuar sin contradecirme y abordar el final del relato. Pero mejor te respondo de otro modo. La escena de la navaja de afeitar (que en una primera versión abría la novela) me dio miedo, y hay pasajes que los escribí temblando. Y cuando escribí la escena con la que comienza la tercera parte estuve llorando durante todo el rato. —ECP: La aplicación del sistema soviético queda retratada como ejemplo de totalitarismo destructor, un gran error de la historia. Supongo que te mueves en círculos culturales donde hay bastantes compañeros que ven el comunismo o el socialismo soviético con buenos ojos. ¿No has temido en ningún momento el posible reproche, señalamiento o silencio excluyente de esa “intelligentsia” española al publicar Vaciad la tierra?

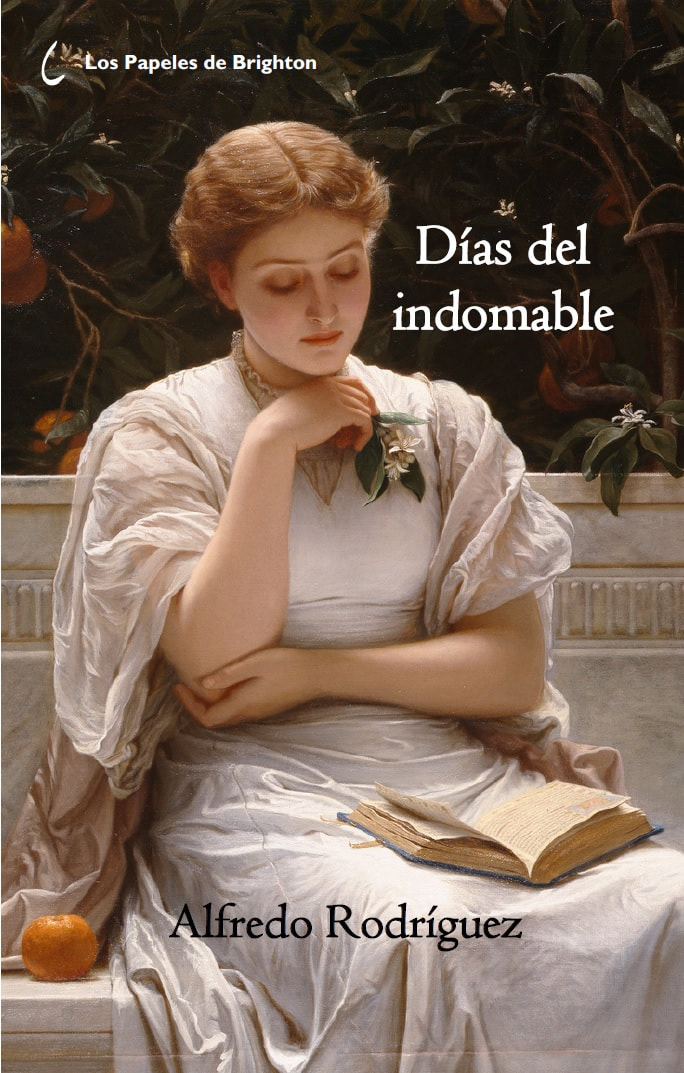

—APL: No he temido ni he sufrido reproches ni señalamientos, la verdad. Debe de ser que mis amigos son gente tolerante, amigable, dialogante y curiosa, y que la novela apenas ha logrado traspasar ese círculo amistoso, a veces casi familiar. Silencio sí he notado, pero vete tú a saber a qué es debido: lo mismo puede deberse a algún apriorismo ideológico que al poco interés de mi propuesta. Esta es una novela que nació de una obsesión mía por comprender a Ósip Mandelstam, y las obsesiones no suelen ser fáciles de compartir. Me quedo con que todos los que han leído la novela y me han hablado de ella la han considerado digna de ser publicada y leída, porque estimo demasiado mi tiempo de lectura como para andar jugando con el de los demás. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Días del indomable Lo que siempre me ha llamado la atención de Alfredo Rodríguez es su nivel de apasionamiento en la intensidad con la que vive no sólo la lectura poética, sino su aprendizaje, la aceptación total del hecho poético. Cuando se plantea una excursión de invierno, una estancia veraniega familiar o un paseo por las montañas, lo primero en que piensa es en lo relacionado que va a estar dicha excursión, estancia o paseo con la poesía. Si se embarca en realizar una antología de algún autor que venere, en compendiar un libro de entrevistas o en la creación de un poemario propio, la palabra esfuerzo no existe. Su entusiasmo anula cualquier idea de sacrificio para convertirlo en placer. Y con ese carácter están escritos los textos de este Diario del indomable, recién publicado por la editorial Los Papeles de Brighton. Alfredo se abre en canal e “infecta” al lector de títulos, paisajes culturales y argumentos ante los que no podemos quedar indiferentes. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Cuéntame qué te motiva a trasladar a un libro en papel textos que ya habían sido publicados en tu bitácora literaria digital. —ALFREDO RODRÍGUEZ: Bueno, en primer lugar, que esa bitácora o blog que, por cierto, se llamaba El botín del mundo, ya no existe. Lo hice desaparecer hace tiempo de la Red. Lo mantuve, como bien sabes, durante unos años, desde 2010, y creo que llegó a tener alguna repercusión y un seguimiento bastante amplio de público: digamos que fue creciendo poco a poco desde la nada, hasta tal punto que llegaron incluso a aparecer por allí en un momento dado algún que otro hater haciendo de las suyas. Eso era buena señal... El caso es que me daba pena que todos aquellos viejos textos se perdieran en el olvido porque a mucha gente le habían gustado mucho en su día, y vi la posibilidad de seleccionar bastantes de ellos para formar un libro que los reviviera. —ECP: Supongo que fuiste tú el que decidió convertir en siglas los nombres propios de todos los autores que citas en el libro. ¿Se te ha quejado alguien por lo incómodo que puede resultar eso a veces en la lectura? —AR: Esto ha traído tela. Sí, fue idea mía tomada, claro está, de muchos diarios que he leído —soy un lector voraz de diarios, sobre todo de poetas—, y es algo que a algunos no les ha gustado, pero que a mí me encanta cuando me lo encuentro en algún diario ajeno. Ese misterio, ese reto de tener que descubrir quién está detrás de esas siglas, a mí me enciende, me activa, me pone. Efectivamente, he tratado de prescindir de nombres propios de personas durante todo el texto. Solo aparecen los títulos de sus obras. Así que los nombres han sido sustituidos por sus iniciales. No por nada, no se dice nada malo de nadie en concreto —sí de colectivos—, sino por darle un toque de misterio al libro, y por hacer trabajar un poco al lector. Siempre he buscado para mis libros un lector inquieto, con inquietudes culturales a ser posible. De todos modos, creo que casi todos esos nombres son perfectamente localizables en internet. Y los que no lo son es porque no necesitan serlo. La mayoría de esos nombres escamoteados son objeto de gratitud y amistad y otros son protagonistas de ciertas anécdotas que se cuentan. —ECP: Dices que España olvida a sus mejores hijos y premia a los bastardos. ¿Podrías decirme qué gran poeta, de todos los que registras en Días del indomable, es a día de hoy el más olvidado? —AR: Hombre, más que olvidado, yo diría no reconocido lo suficientemente y como merece la altura y grandeza de su obra. Y ahí, sin duda, la mayor injusticia se ha cometido en este país contra José María Álvarez. Esto es algo que sigo teniendo muy claro a día de hoy. Pero hay otros muchos, no sé..., que yo recuerde ahora, José Pérez Olivares, el poeta pintor al que conocí en Murcia en 2004, es un gran desconocido, pero también lo es el mítico Salvador Espriu —¿quién lee hoy a Espriu?—, o el granadino José Gutiérrez, un poeta extraordinario, o Juan Manuel González, el de Tras la luz poniente, o José Luis Giménez-Frontín, o el maestro Fernando de Villena, el del maravilloso Los siete libros del Mediterráneo. En fin, la lista sería interminable. —ECP: ¿Sostienes aún que el deporte y el arte son casi incompatibles? —AR: Pues no recordaba esa aseveración. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los textos de este libro están escritos en una época mía en que vivía la poesía, y en general el arte y otras cosas del espíritu, de una forma muy pero que muy intensa, como si casi me fuera la vida en ello. Uno por entonces podía decirse que era poeta las veinticuatro horas del día: veinticuatro/siete, como se dice ahora. De bastantes cuestiones que se apuntalan alegremente en Días del indomable hoy me desdeciría. Y esta del deporte es, sin duda, una de ellas. Además este libro es hijo del momento concreto que estaba viviendo, abarca una etapa muy concreta de mi vida: los años 2010 y 2011, en que viví bajo unas circunstancias determinadas: la larga convalecencia en casa tras una gravísima enfermedad renal que me tuvo a las puertas de la muerte, y de la que pude salir con bien. —ECP: Retratas con coraje y bastante decepción la escena poética navarra contemporánea. ¿Vives aislado voluntariamente en tu Pamplona natal o todavía disfrutas de alguna camaradería literaria en sociedad?

—AR: Bueno, hablo de la escena poética navarra porque es la que me ha tocado en suerte vivir, pero seguramente sería lo mismo si hubiera nacido y vivido toda mi vida en Burgos o en Orense o en Ciudad Real. Al final, es la vida de un poeta cualquiera de provincias de lo que se tercia en las páginas de este libro, esa negra provincia de Flaubert como diría mi paisano, el genial Miguel Sánchez-Ostiz. Pero sí, cada vez vivo más apartado de cenáculos literarios y camarillas adocenadas. Apenas conservo ya una o dos amistades verdaderas de toda aquella época. —ECP: Aunque vives la lectura y la escritura de la poesía como una entrega casi sagrada, frecuentas en el libro la queja por el ego de los escritores. ¿Crees que les servimos en bandeja la burla a aquellos que señalan la bufonería de tantos poetas? —AR: A ver, hay una cosa muy clara que sostiene José Luis García Martín y que es lo más cierto que puede decirse sobre este tema: la vanidad es la enfermedad profesional de los poetas. Se trata de un mundillo de egos exacerbados hasta casi lo extremadamente ridículo. Algunos casos son verdaderamente graves, yo he sido testigo. Y lo peor es que muchos de ellos no se dan cuenta, quiero decir, no son conscientes de su gigantesco y grotesco ego. Ven la paja en el ojo ajeno, eso sí, pero no ven la viga en el suyo. —ECP: Siendo el mayor admirador de Álvarez, me ha chocado que en Los días del indomable haya más páginas dedicadas a Colinas que a tu poeta favorito del Sur. ¿Se puede amar al mismo nivel a dos poetas y no estar loco? —AR: ¿Ah sí? Pues no me había percatado. Quizá la explicación pueda estar en que durante aquellos largos días de hospital leí mucho a Antonio Colinas, sus Tratados de armonía, que me sanaron profundamente el alma. Él mismo me dijo en una ocasión que algún amigo psicólogo suyo solía recomendar la lectura de esos libros a sus pacientes. En cuanto a José María Álvarez, sí, claro, es mi padre espiritual, está nutriendo siempre la belleza de su obra mi corazón, me ha formado como poeta y como persona, pero su poesía tiene un lado, digamos, más canalla. Hay que leerla siempre con una copa de Oporto bien fría en la mano, como apunto en las páginas de este diario. Así que podría decirse que sus obras han sido siempre el yin y el yang a lo largo de mi vida como lector y amante de la poesía. Entonces, mi yin sería Colinas y mi yang Álvarez. —ECP: Si hay algo que desprende este libro —me consta que en persona transmites esa misma vibración— es entusiasmo a raudales, pasión absoluta por la pulsión artística de la vida. Imagino que ese vitalismo, esa energía contagiosa, ha sido fruto de una epifanía. ¿O fue tallándose en tu educación familiar? —AR: Procedo de una familia humilde pero muy trabajadora, a la que no le ha regalado nadie nada y me han transmitido siempre la cultura del esfuerzo. En mi casa no había libros, ni estaban para bellezas ni poesías. Me da mucha envidia cuando leo las memorias de algunos poetas que cuentan que empezaron a leer en la biblioteca de sus padres o de sus abuelos. Ya me hubiera gustado a mí. Así que he tenido que ir creciendo como lector y como poeta poco a poco y por mis propios medios. Escribo y leo poesía desde mi más temprana adolescencia y siempre digo, cuando algún amigo poeta hoy día para hacerme rabiar me llama “antólogo”, que soy poeta desde que me parió mi madre, que en paz descanse. —ECP: ¿Qué doma podría aplacar a Alfredo Rodríguez a estas alturas de la vida? —AR: Creo que ya estoy más que domado y domesticado. Soy otro distinto a aquel que escribió los textos y entradas de este libro. Otro más escéptico, más estoico, más desengañado, más decepcionado sobre todo con todo este mundillo a veces tan gregario y mediocre de la poesía. Pero hay algo aún que permanece: lo que para mí tiene todo su sentido es escribir. Seguir escribiendo. Porque lo considero un honor, además de un grato placer, el ejercicio de la palabra, compartiéndolo con los lectores que sean, aunque sean tres o cuatro. Alguien dijo que escribimos tal vez para dejar algo entre nosotros y la muerte. Que así sea, pues, también conmigo. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA El arte del autorretrato Hace un año que en el puerto de Almería se escucharon aplausos tras la botadura de la editorial Papeles del Náufrago, proyecto —mejor dicho, proyectil— concebido contra todo afán mercantilista. Estamos hablando de dos devoradores de poesía con pedigrí que coinciden en el espacio que Valente llamó la ciudad celeste y que dispusieron todas las herramientas a su alcance para armar lo que les dictase su espíritu romántico y zarpar desde el mar de Alborán a donde el ‘sturm und drang’ levantino les llevase. El coloquio de los perros ladra con ellos para que nos cuenten cómo va yendo su travesía. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿En qué contexto nace Papeles del Náufrago y quién pilota la editorial? —PAPELES DEL NÁUFRAGO: La editorial nace en el contexto de la amistad y el vicio de leer poesía compartido por los editores: Aníbal García y Antonio Lafarque. Una cosa llevó a la otra. Una tarde de 2016 surgió la pregunta: ¿por qué todavía no habíamos montado una editorial? De alguna manera nos autorecriminábamos por no haber abordado un proyecto editorial a esas alturas de nuestras vidas. Antonio tenía la idea guardada desde hacía mucho tiempo, tanto que estaba oxidada salvo el nombre: Papeles del Náufrago. Dicho, pues, en 2016 y hecho en 2022. Nos gusta tomarnos las cosas con calma. Inicialmente queríamos imprimir a la vieja usanza, con tipos de plomo sobre papel verjurado. En España apenas quedan imprentas que tengan una Minerva o una Monopole y un puñado de tipos. No sé si en la actualidad llegan a la media docena. El coste nos hizo desistir del romántico empeño, así que pusimos los pies en el suelo y decidimos probar con la impresión digital porque el tradicional offset también se nos iba de presupuesto. Es lo malo de ser pobres. El resultado nos sorprendió favorablemente y apostamos por lo digital, eso sí, cuidando los detalles hasta la paranoia, mimando cada página, declarando la guerra a la errata, a sabiendas de que la muy traicionera apuñala por la espalda. Lo dice uno de los poetas de cabecera del 50, José Manuel Caballero Bonald: «Ya el tiempo acecha / como una errata al borde de una página en blanco». Editar es salir a cazar erratas (y algo más). Sobre el piloto responsable de la nave, sólo podemos decir que ningún capitán maneja el timón. La tripulación la componen tres marineros: Antonio Lafarque, Aníbal García y Jesús Carretero Cassinello. Las decisiones editoriales son asunto de Antonio y Aníbal. Jesús se encarga de diseñar y maquetar bajo nuestra supervisión. Tenemos repartidas las tareas, una señal de confianza en el trabajo mutuo que permite avanzar día a día. —ECP: ¿Cuál sería la filosofía de Papeles del Náufrago? —PDN: Disfrutar editando para ofrecer un producto poéticamente atractivo que invite a leer. Desde hace demasiados años la literatura sufre del mal de la prisa. Parece que se aborda la lectura como si se tratara de una competición, cuando por su naturaleza es un ejercicio de aprendizaje y placer. Sólo hay que fijarse en los cambios de hábitos lectores. En narrativa se ha hecho un hueco considerable el microrrelato. Hace un par de décadas, los haikus coparon los escaparates y mesas de novedades de las librerías relegando a una esquina a la poesía tradicional. Y entre la narrativa y la poesía se ha colado el aforismo. La brevedad de los textos es la norma que actúa de guía para un porcentaje importante de lectores. Parece evidente que si las editoriales apuestan por los microrrelatistas, los haijin y los aforistas es porque existe un público que demanda esta clase de literatura basada en el consumo rápido de textos que suelen caer con facilidad en el olvido, ya sea por la excesiva oferta o por la baja calidad de esta. En más ocasiones de las deseables, el microrrelato deriva en gracieta, el haiku se limita a repetir su consabida disposición estrófica y el aforismo es un reservorio de ocurrencias que dan la espalda al espíritu del verdadero pensamiento. No somos más listos y más guapos que nadie, de hecho adoramos a las clásicas editoriales españolas de poesía, pero apostamos por editar por puro placer para que los destinatarios lean por puro placer. Confiamos en la poesía como vaso comunicante de emociones y actitudes empáticas. El proyecto es muy modesto: tiradas cortas (120 ejemplares) de carácter no venal y periodicidad cuatrimestral, que se distribuyen entre poetas y amigos de la poesía. Nuestros libros tienen un tamaño llevadero (18 x 11) y son livianos (64 páginas). En contadísimas ocasiones, “vendemos” unos poquísimos ejemplares si recibimos alguna petición insistente. Llamamos “vender” a expedir libros previo pago de una determinada cantidad resultante de sumar la tarifa oficial vigente de Correos para envíos certificados y el precio del sobre acolchado. Regalamos los libros, no los gastos de envío a particulares no incluidos en la lista de protocolo de la editorial. De momento, sólo publicamos una colección llamada Calcomanías. Como el nombre trata de indicar, se trata de un repertorio de autorretratos. Creemos que es una novedad, al menos en España. El primer título, Mi nombre es K, de Karmelo C. Iribarren, fue sufragado por los dos editores. Entonces, Aníbal tiró de amistades y convenció a una serie de patrocinadores, pequeñas empresas de Almería que entienden que su responsabilidad social encaja con la filosofía de Papeles del Náufrago. Ellas cubren los gastos de impresión y difusión y sus aportaciones dejan un pequeño remanente que queremos invertir en traer a los autores a Almería para que presenten sus libros. Nuestros mecenas son La Dulce Alianza (confitería), Arte 21 (galería de arte), Asesoría Antonio Pérez (gestoría administrativa), Amelia Artés (clínica dental), El Faro de Recóndito (librería) y La Parada (café pub). La lista aumentará en breve. Estos apoyos nos aportan además energía emocional, muy importante para afianzar el modelo editorial. Asimismo, contamos desde el primer momento con la colaboración desinteresada de algunos amigos. Ferran Fernández, propietario y director de la exquisita editorial Luces de Gálibo, diseñó el logo de Papeles del Náufrago, y Javier Huecas, pintor y escultor, nos regaló la viñeta de la colección Calcomanías. Y, the last but not the least, los poetas, que a medida que conocen el proyecto nos muestran su apoyo y manifiestan su deseo de formar parte de la colección. No hay estímulo más intenso que este. —ECP: ¿Cómo seleccionáis a los autores que vais a publicar? ¿Hay un perfil estético? ¿Hay intenciones de conseguir un catálogo unitario? —PDN: Se puede decir que la selección para Calcomanías se hace sola o casi. Por la naturaleza de la colección recurrimos a poetas cuya dilatada trayectoria permite seleccionar los aproximadamente 42 poemas que componen cada título. La selección de los autores es responsabilidad compartida por los dos editores y de las antologías se encarga Antonio. Al autor le pedimos que escriba un prólogo de unos 1.100 caracteres con espacios. Cuando se trabaja con formatos reducidos fijar estos límites es innegociable. No tenemos definido un perfil estético, ni trabajamos con el objetivo de lograr un catálogo unitario, entendiendo por tal un conjunto de obras que puedan englobarse en los estrechos márgenes de un canon. El eclecticismo es una de nuestras señas de identidad. Hasta la fecha hemos publicado a Iribarren, como dijimos antes, a Felipe Benítez Reyes y a Luis Alberto de Cuenca. Para octubre o noviembre, Carlos Marzal. Luego, Aurora Luque, Luis García Montero, Eloy Sánchez Rosillo... También contaremos con los que ya no están con nosotros: Joan Margarit y Ángel González, por ejemplo. Poco a poco iremos dando paso a poetas más jóvenes. —ECP: Supongo que no tiene sentido preguntaros cuál ha sido hasta el momento vuestro título más vendido. —PDN: Los tres títulos publicados se agotaron en menos de 15 días, algo de lo que muy pocas editoriales pueden presumir (risas, no vaya a ser que alguien se mosquee). Ya en serio, si somos incapaces de regalar 120 ejemplares ya me dirás qué pintamos en el mundo editorial. —ECP: Contadme alguna anécdota. —PDN: Felipe Benítez Reyes dio noticia en redes sociales de la aparición de su libro. Al post de Facebook lo tituló, con la mejor voluntad, “Libro de regalo” al tiempo que proporcionaba nuestra dirección electrónica ([email protected]). La avalancha de peticiones nos mantuvo ocupados durante un par de semanas. Nos hizo una propaganda formidable. —ECP: ¿Qué es lo mejor del trabajo que hasta ahora habéis recorrido como editores?

—PDN: El trato con los autores, el cariño con el que reciben la propuesta y su entrega a la causa. Lo comentamos antes y lo repetimos: son lo mejor, dicho sea en sintonía con el muy admirable Mario Muchnik que, como sabéis, tituló Lo peor no son los autores su primer volumen de memorias. —ECP: ¿Por qué esa letra, ese tamaño de vuestros libros, ese diseño, esos colores de las tapas? Resumidme esas decisiones hechas en la cocina editorial que no se pueden ver. —PDN: Tiene que ver con la idea matriz: publicar libros atractivos interior y exteriormente, fáciles de transportar en bolsos, mochilas y bolsillos de una chaqueta, por ejemplo. Durante el proceso de composición del primer título trabajamos a destajo todas estas características que mencionas (cubierta, lomo, cita de contracubierta, información de solapa y contrasolapa, contenido de la página de créditos y la portadilla, cuerpo del texto y de los títulos de los poemas, colores...) y a medida que avanzamos vamos introduciendo ligeros cambios, quizás imperceptibles para el lector, que entendemos que mejoran el aspecto final. Como sabes, en esta tarea la imprenta es un factor decisivo. La primera que elegimos falló estrepitosamente. Ahora trabajamos con Estugraf y estamos muy satisfechos del resultado, lo que no significa que nos hayamos acomodado. —ECP: Convenced al lector de El coloquio de los perros de las virtudes que tiene vuestra última publicación: Hecho viruta de Luis Alberto de Cuenca. —PDN: Nuestro argumento es único, pero contundente: poesía de calidad. Los nombres que hemos dado avalan la editorial. —ECP: ¿Cuál es vuestra apuesta fundamental para el 2024? —PDN: Nos hemos constituido en asociación cultural sin ánimo de lucro para gestionar, de cara a la Agencia Tributaria, las donaciones de los patrocinadores que mencionamos antes. Si no lo haces así, te pueden freír en impuestos. Un episodio que retrata el valor que se concede a este tipo de iniciativas lo encontramos a la hora de abrir una cuenta donde depositar el importe de los patrocinios. No hay una entidad bancaria que dispense trato de favor a entidades culturales sin ánimo de lucro. Te tratan como si fuera una pequeña empresa y te masacran con comisiones de apertura, de mantenimiento de cuenta, de operaciones, etcétera. Y eso que nuestra cuenta es digital. Capitalismo en su más pura expresión. Y con el beneplácito del Banco de España. Queremos seguir creciendo como editorial y como asociación. Como editorial con la apertura de nuevas colecciones. Tenemos un par de ideas que pueden cuajar a corto plazo. Como asociación estamos trabajando en un ciclo de recitales poético-musicales a desarrollar a partir de enero 2024. La acogida de esta propuesta ha sido muy favorable por parte de Cajamar, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento y universidad de Almería. La idea es retomar el espíritu de las muy exitosas, pero lamentablemente desaparecidas Dulces Tardes Poéticas en tres espacios diferentes de Almería, emblemáticos los tres. También nos ronda la idea de un premio de poesía joven. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Música que escucharé cuando hayas muerto Suele ocurrir que en toda trayectoria literaria surge un libro que se convierte —quizá no voluntariamente— en hito para el autor. Es lo que creo que ha pasado con Música que escucharé cuando hayas muerto (La Garúa, 2021) de Ismael Cabezas, una figura a la que esta casa “coloquial” le ha prestado siempre atención y con esta última entrega poética no iba a ser menos. El escritor de La Línea de la Concepción, por circunstancias personales, se encuentra “atrapado” en su faceta de cuidador familiar y eso, creemos, ha influido en su concepción existencial y estética del vivir, le ha envuelto en una melancolía gruesa que, por momentos, ofrece una personalidad única en el marco lírico de la España contemporánea. Ahondemos en esa música post mortem. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Crees, como yo, que en Música que escucharé cuando hayas muerto hay un salto cualitativo? Aparte de los libros que te queden por publicar y sin menospreciar los que has escrito hasta ahora, intuyo que este libro tiene algo de definitivo, de cierre de etapa. ¿Lo notas tú así? —ISMAEL CABEZAS: Música que escucharé cuando hayas muerto supone un punto de inflexión en lo que han sido mis diferentes incursiones en la escritura poética porque ha sido escrito en torno a los cincuenta años, cuando ya se tiene más pasado que futuro y es un ajuste de cuentas con lo que hasta ahora ha sido mi vida; es el libro donde más tono de reflexión moral y confesional se puede encontrar, aunque piense que hasta la autobiografía es un género de ficción, porque los recuerdos no están fijados inmutables en el tiempo en la memoria, sino que son “plásticos”, van cambiando y mutando con nuestro propio cambio personal a medida que envejecemos. Creo que un poeta no tiene temas, tiene obsesiones, en las que va profundizando más y más conforme pasan los años y se va tomando conciencia, y aumenta la lucidez sobre ciertos hechos muy definitivos de nuestras vidas. Suelo publicar un libro de poemas cada cinco años, pero de hecho, el libro en el que trabajo ahora, Nunca besé a Montgomery Clift y Música que escucharé cuando hayas muerto, se pueden leer como un solo libro, las obsesiones que los atraviesan son las mismas. —ECP: En ‘Ciudad natal’ retratas muy bien la elección de la vida en la provincia y su veneno destructor, ¿pero quién nos destruye, Ismael, la provincia o nuestra elección? —IC: Yo lo único acertado que he hecho con mi vida ha sido consagrarla a la escritura poética, lo demás es un encadenamiento de error tras error. El lugar donde vivo tiene una capacidad de destrucción del individuo que no hay que menospreciar, lo que ocurre, es que un hombre acaba adaptándose a casi todo, y la cincuentena es una época de la vida de aceptación de tus circunstancias, y más te vale que sea así, porque de otra manera, puedes acabar muy mal. En La Línea los temporales de levante que se suceden año tras año, sin descanso, sin dar tregua, no sólo corroen hasta la destrucción todo lo que contenga hierro, sino que es capaz de destruir el interior, el corazón de un hombre. —ECP: ¿Y el viento constante que se da en tu tierra? ¿Aumenta el estado de melancolía o es una herramienta neorromántica más? —IC: El viento de levante es un viejo dios al que ya nadie reza. Yo tengo una predisposición hacía la melancolía, hacia el tono de elegía, pero eso es un rasgo de mi personalidad. Supongo que alguien puede ser muy feliz haciendo surf en mitad de un temporal de levante, a mí me hace rememorar el tiempo pasado, y a todos esos muertos, a los que quizás, amo demasiado. —ECP: En el autorretrato que es ‘Apuntes para un final’, ¿hay autocrítica o te ensañas demasiado contigo mismo? Parece una visión aniquiladora. —IC: Yo tengo una natural tendencia al melodrama. De hecho, en un viejo poema me definí como «encantador neurótico con grave tendencia al melodrama», que creo que es una visión bastante acertada de lo que soy. En un poema tienen que suceder cosas para lograr emocionar al lector. En mi caso, son hechos dramáticos de los que soy consciente al escribir, los cuales intensifico en la construcción del poema para lograr determinado efecto en quien lo lee. De todas maneras, en Música que escucharé cuando hayas muerto hay poemas que celebran la vida, como ‘Flores’, que es el descubrimiento de la belleza en lo diminuto, en lo que pasa siempre desapercibido a la mirada. Escribir poesía es una forma de mirar el mundo, al menos en mi caso. En ese sentido, la poesía y la pintura tienen bastantes elementos comunes. —ECP: Veo un aumento de las referencias culturales en este poemario. En tu caso, ¿se hace prácticamente imposible una escritura no metacultural? —IC: Yo no puedo concebir mi vida sin las canciones de The Smiths, los poemas de Jaime Gil de Biedma o la pintura de Francis Bacon. Es como una segunda piel para mí. Eso no es culturalismo, eso es afirmar que no existe separación ninguna entre el arte y la vida, ambas son la misma cosa, el mismo magma. El culturalismo fue un movimiento poético que consistía en una compilación hasta el cansancio de referentes culturales de toda índole por parte de toda una serie de poetas que al terminar sus estudios de Filología se dedicaban a estudiar chino, en vez de a preparar oposiciones. Me hubiera gustado ver su terrible ansia y vocación por la escritura poética si hubiesen sido hijos de un mecánico de motos. —ECP: Hay una cosa que ya te he visto hacer en obras anteriores y que haces magníficamente: la biografía en verso de algún personaje anónimo de tu zona. Aquí lo haces con ‘El relojero’. ¿Tu poesía es necesariamente “narrativa”? Lo pregunto por el antiguo e infructuoso debate entre poetas épicos, épico-líricos y líricos ortodoxos. —IC: Los elementos narrativos son bastantes importantes en mi forma de construir un poema. A mí me preocupa lo que un poema dice, no cómo suene un poema, los poemas de Juan Luis Panero, por citar a algún poeta, suenan fatal si los lees en voz alta. Por otro lado, a mi sólo me interesan un tipo de personajes, los perdedores, los marginados, los outsiders, que en realidad todos y cada uno de ellos —y hay varios en el libro, y pienso ahora no sólo en ese poema que citas, sino también en ‘Actriz’, ‘Travesti’ o ‘Lecciones de literatura española’— son todos, en mayor o menor medida, una proyección de mi propia personalidad, diferentes alter egos que transitan por lugares a los que la mayoría de la gente no le gusta mirar. Yo, simplemente, lo que hago es darles voz. Y también querría apuntar que desconfío bastante de la prosa que no tenga un barniz poético o de la poesía que no posea ciertos rasgos narrativos. Lo único que existe es literatura, y por supuesto, junto con ésta, la vida. Nada más, es algo bastante simple y sencillo. —ECP: En varios poemas apuntas un enjambre familiar con las heridas abiertas aún. Bajo el prisma de este libro, ¿qué supone para ti la familia? —IC: Los mayores dramas de la condición humana se gestan y se desarrollan entre las cuatro paredes de la intimidad de un hogar. Es en la familia donde brotan todas las neurosis, donde existen los conflictos vitales realmente importantes y que marcan a un hombre de por vida. En ese sentido, la literatura es una forma de resolver esos conflictos, que en la vida real permanecen sin solución hasta incluso llegada la muerte de sus protagonistas. —ECP: Por encima de otros géneros musicales me llama la atención que el rock —cierto tipo de rock, mejor dicho— es una continua fuente de inspiración para tu escritura. Yo hablaría hasta de salvación, ¿no? —IC: Bueno no sólo el rock, el arte salva, la búsqueda de la belleza salva, ha salvado a muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia, el empeño en construir una obra artística, el desesperado anhelo de belleza. —ECP: «...Todos esos hombres desgraciados / cuya única posesión en el mundo / es un puñado de gastadas palabras, / en lo inútil que fue su vida entera / y en la atroz soledad en la que morirán». ¿Podríamos concluir que los sustantivos “soledad” y “muerte” son las dos columnas sobre las que se sostiene el edificio de este libro?