|

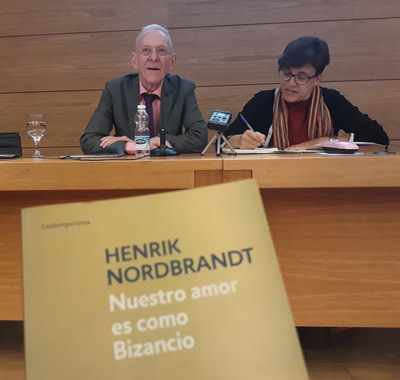

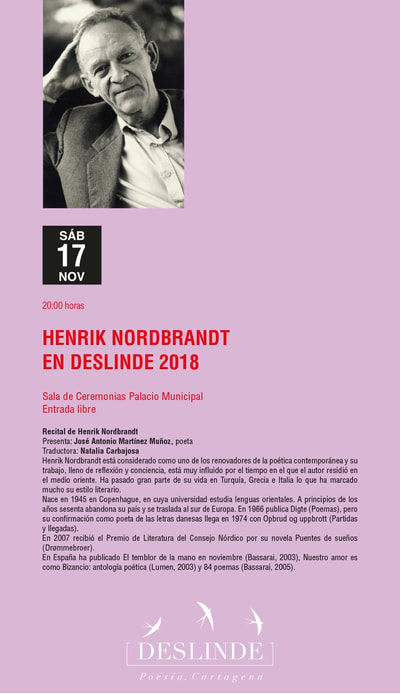

Entrevista realizada por NATALIA CARBAJOSA Dinamarca mediterránea «El año tiene dieciséis meses: noviembre, / diciembre, enero, febrero, marzo, abril, / mayo, junio, julio, agosto, septiembre, / octubre, noviembre, noviembre, noviembre, noviembre». Para un poeta que odia el otoño, estos versos del libro El temblor de la mano en noviembre, escritos en Tarifa y publicados en español por Bassarai en 1986, constituyen la excepción: el otoño mediterráneo del sur de España es lo suficientemente templado y luminoso como para ahuyentar los rigores que presenta en Dinamarca. Hoy es un día grande en el festival DESLINDE, sábado 17 de noviembre en Cartagena; día de otoño levantino que, por la alternancia de sol y leves chubascos en el paseo por el puerto, bien podría ser un día de verano inglés. Nordbrandt, ya en la setentena, alto, enjuto y ligeramente encorvado, como todos los que se ven obligados a inclinarse para escuchar a sus interlocutores, elegante en su atuendo —bromea sobre el “uniforme” de pantalón corto y sandalias de los turistas bajo cualquier clima—, lo mira todo desde ojos de un azul intenso, aplicando ante lo que ve la dosis justa de prudente distancia de quien ya ha visto y vivido mucho, pero sin asomo de frialdad. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: De Dinamarca al Mediterráneo: ahí aparecen, en su poesía, la sensualidad del amor y del paisaje, los conflictos políticos y bélicos, la fascinación por los objetos sencillos y los callejones remotos, la conversación informal con la eternidad… ¿De dónde viene este viaje constante, esta mudanza de lugares, lenguas y culturas? —HENRIK NORDBRANDT: Yo nací inquieto, y nunca supe por qué; pero creo que recientemente lo he averiguado, pues estoy empezando a tener recuerdos muy tempranos de mi infancia. Nací el 21 de marzo de 1945, dos horas antes de que las fuerzas aliadas de la Segunda Guerra Mundial bombardearan Copenhague. Nací muy cerca de donde se produjo el gran bombardeo: la aviación británica bombardeó el cuartel general alemán, pero también destruyó una escuela muy cerca de donde yo estaba. Creo que esa es la razón. Siempre he tenido recuerdos muy tempranos, casi desde que tenía dos meses, pero ahora también de mi nacimiento. De joven solía bromear sobre esto, decía que había nacido con el sobresalto de la explosión de una granada. Así pues, me he pasado la vida huyendo de la explosión. —ECP: Se suele mencionar a Cavafis como la influencia más directa en su poesía, también al poeta turco medieval Ymus Enre y, sobre todo, el poeta norteamericano Wallace Stevens. ¿Qué otros poetas le han influido? —HN: Bueno, antes hablábamos de Paul Celan… Yo no diría que es una influencia, en todo caso, ¿cuándo se puede hablar de influencia? Es difícil distinguirla de lo que podríamos llamar afinidad. A quien sí reconozco claramente como influencia es a Wallace Stevens. No es que mi poesía sea como la suya, pero definitivamente él abrió mis ojos a la poesía de una manera inusual. Cuando yo empecé a escribir, en la poesía danesa todavía se utilizaban la rima y la métrica, y entonces los poetas comenzaron a escribir en verso libre, que tampoco me convencía. Pero de pronto, Wallace Stevens me enseñó que se puede escribir en verso libre de una manera disciplinada, sin renunciar al ritmo y a la forma. A pesar de su importancia, no obstante, me siento más cerca de la poesía hispana, con autores como Neruda, Lorca o Machado, que de la poesía anglosajona en general. —ECP: En uno de sus célebres cuartetos de El temblor de la mano en noviembre escribe: «No busquéis verdad aquí». Pero sí hay verdad en el último verso del mismo cuarteto: «las nubes sobre el valle, el parte de guerra y los amigos muertos». ¿Es el poeta, como dijo Pessoa, el hábil fingidor que finge el dolor que de verdad siente? O dicho de otro modo: ¿qué significa “verdad” en su poesía? —HN: Esa es una pregunta complicada. El problema está en la sensibilidad. El poeta tiene que estar absorto y percibir lo que hay a su alrededor desde una sensibilidad extrema, y sin voluntad de juzgar. El poeta es como un sismógrafo, podríamos decir. La verdad que él transmite es un tipo de “verdad” diferente. —ECP: En muchos de sus poemas aparecen palabras referidas a objetos de uso cotidiano que, como cuentas desprendidas de un collar, van apareciendo una y otra vez en sucesivas estrofas y, o bien aportan un tono lúdico en mitad de una situación trágica o solemne, o bien ayudan a poner el foco sobre lo cotidiano y a no perderse en una visión más general de las cosas. Son objetos como: bolígrafos, tazas, tiestos, flores, maletas, vasos, cigarrillos, cartas, un cepillo de dientes… El hecho de nombrar lo cercano, en poesía, ¿nos salva de la abstracción excesiva? ¿Es esa su función? —HN: No sé cuál es su función pero, una vez más, el quid de la cuestión es la sensibilidad. Nunca me ha gustado la poesía abstracta. Hay que describir lo que está aquí y ahora, lo cercano. Como dice Stevens en un poema: «soy lo que me rodea». —ECP: En muchos poemas habla usted de los sueños, de lo que ha soñado recientemente, o describe algún sueño recurrente. En todos ellos elude hábilmente cualquier conato de interpretación psicológica. ¿Es esta otra manera de mostrar la naturaleza escurridiza de la poesía, su distancia deliberada con la anécdota personal, aunque el contenido de los poemas esté muy ligado a las propias vivencias del autor? —HN: No lo sé, pero cuando escribo sobre los sueños creo que lo que hago es describir otro tipo de realidad. Hay tantas cosas en el mundo que no entendemos. Tantas… dimensiones, por así decir. Para darte un ejemplo, en ocasiones he escrito sobre cosas sobrenaturales, como fantasmas o espíritus. No creo en la vida después de la muerte, pero he visto muchos fantasmas (risas), porque he vivido en casas encantadas. No sé lo que es pero está ahí, y es parte de la realidad. —ECP: Para terminar, ¿hay algo que le gustaría decirles a sus lectores en español? —HN: Quisiera decir que estoy encantado de haber sido invitado por el festival DESLINDE y de estar en Cartagena, creo que es una ciudad magnífica. Me gusta mucho España, viví aquí, y me hace muy feliz haber sido traducido al español y tener lectores en esta lengua. Le estoy muy agradecido a Francisco Uriz por su importantísimo papel. He participado en traducciones de mis poemas al inglés y no me parecen tan buenas como las españolas, así que sé que la labor del traductor es fundamental en esto. CUARTETOS Prendiste una cerilla y te cegó su llama así que no encontraste lo que buscabas a oscuras antes de consumirse la cerilla en tus dedos y que el dolor te hiciera olvidar qué buscabas. Cada una de las cosas en que malgasté la vida tiene nombre. María fue una, otra un calzador. María murió. Buscando el calzador perdí cuatro horas en una sucia habitación de hotel en Estambul. ¡Martha, Luisa, Conchita, Gulbahar! Vuestros hijos podrían haber sido míos. Ahora sois mujeres maduras y amargadas y ellos hacen el servicio militar, cada uno conforme a su bandera. Ahora mismo se calientan ante casas bombardeadas con hogueras hechas de camas donde durmieron e hicieron el amor. Los niños que ahí engendraron andan por las calles con ametralladoras. Una vez fui sultán. Mi harén lo formaban incontables mujeres, pero yo sólo amaba a la más fea. Cantaba para mí, me servía vino. Y secaba mis lágrimas cada vez que dictaba una sentencia de muerte. Aquellos que proclaman que el Mundo y Dios son uno nunca se han parado a ver un cepillo de dientes. Lo saben los desdentados, que se sientan alrededor del mundo y le sacan a Dios la lengua. No busquéis verdad aquí. Estos poemas los hizo la mano al moverse algunos días de noviembre, o temblando en función del humor, café, pitillos o vino de su dueño, las nubes sobre el valle, el parte de guerra y los amigos muertos. [Traducción de los ‘Cuartetos’: Natalia Carbajosa]

1 Comentario

Entrevista realizada por BASILIO PUJANTE «Es conveniente la confrontación del personaje con sus demonios interiores» Con cada nueva novela Ginés Sánchez (Murcia, 1967) se afianza un poco más en la elite de la narrativa española contemporánea, estatus que ha conseguido con unas obras que apuestan por la ficción. Su último libro, Mujeres en la oscuridad (Tusquets, 2018), otorga el protagonismo a tres personajes femeninos que se ven envueltos en una trama con múltiples ramificaciones y en la que confluyen numerosos intereses. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Mujeres en la oscuridad posee una estructura compleja (tres tramas paralelas que desembocan en una cuarta) y extensa (casi seiscientas páginas). ¿Cuál fue el germen del libro? ¿Qué te planteó mayor dificultad a la hora de escribirlo? —GINÉS SÁNCHEZ: Establezcamos que uno es persona, o casi. Una persona-escritora. Bien. Es una persona-escritora no-sicario o no-asesino en serie o no-mujer. Entonces hay velos entre esa persona escritora no-mujer y una mujer. Velos o, como decía Kundera, fronteras, posibilidades que no se llegaron a explorar. Y ese es el juego, en esta ocasión. Descorrer ese velo tenue que corre entre los géneros y escribir una novela desde el punto de vista femenino exclusivamente. Desde ese punto de vista y tomando las posiciones a las que el relato nos lleve. Asumiéndolas. Eso en cuanto al germen. En cuanto a las dificultades estas fueron más que nada de carácter formal y por autoimposición. Por ejemplo, se fue muy estricto con el hecho de que las cuatro voces —tramas— tuvieran el mismo peso en el conjunto de la historia. Por supuesto, eso provocó que hubiera que hacer, en determinados momentos, no pocos equilibrios. —ECP: La sección final del libro, desde el punto de vista cronológico, relata la huida de las tres protagonistas con un ritmo casi cinematográfico. ¿Reconoces la influencia de alguna road trip en esta parte de la novela? —GS: Las road movies y las road trips son apasionantes. Uno de mis géneros favoritos. Esa sensación de que el paisaje mismo va contando la historia… La influencia principal, en ese sentido, que yo le reconozco a la novela es de Gente nocturna de Barry Gifford. Por supuesto es distinta en cuanto a tema y muchos no la considerarán una road-lo-que-sea. Pero yo sé de qué hablo… —ECP: Miranda es prostituta. Retratas a una mujer fuerte que parece mantener siempre el control en un mundo sórdido. ¿Crees que hay demasiados tópicos relacionados con la prostitución tanto en la sociedad como en la literatura? —GS: La prostituta es un tópico en sí mismo. Lo es porque es una figura que conoce secretos, que trabaja en un lugar difuso, oculto. Todo ello hace que apasione en el imaginario colectivo. Al mismo tiempo que repele y al mismo tiempo que está estigmatizado (ahí están los insultos). También creo que es una figura que es muy desconocida y que está, en literatura (habría que repasar, por ejemplo, a García Márquez), excesivamente idealizada. Creo, además, que el punto de vista que se suele tener de ellas en la literatura es eminentemente machista. Porque poco de romántico debe haber. En cualquier caso, lo más chocante con ellas es la hipocresía que mantiene la sociedad. Fíjate que yo me he encontrado con mujeres, muy feministas, que son favorables al aborto pero que opinan que la prostitución debería ser abolida. Es decir, sostienen que una mujer puede decidir sobre su cuerpo para abortar pero no para lo otro. Aparte de la indefensión absoluta en que se encuentran aquellas que quieran ejercer esa profesión porque sí. Porque les apetece a ellas o porque prefieren estar de eso que de camareras. Me da la impresión, también, que el problema de fondo es que hay muchas mujeres que las ven como enemigas en la “guerra” contra los hombres. —ECP: Julia es una profesional de éxito, pero cuya vida personal está llena de lagunas emocionales. ¿Consideras que la ambición sigue viéndose como un rasgo negativo en las mujeres? —GS: Julia ha tenido que trabajar mucho. También ha tenido que soportar cosas que no han tenido que soportar sus compañeros varones. Entonces es ambiciosa, sí. Y ha alcanzado una posición por la que va a luchar hasta el final. Al respecto de esa connotación negativa, pues tal vez siga existiendo. Pero yo creo que es cada vez más escasa y que va quedando reducida a determinadas facciones del machismo. A aquella que en las altas esferas se siente amenazada por la irrupción de las mujeres. En cualquier caso lo bueno, entiendo, es que el concepto de ambición femenina, o de éxito femenino, ya no está mal visto entre las propias mujeres. Tal vez ese sea el primer adelanto. —ECP: El trío protagonista lo cierra Tiff, una chica muy joven que, como todas las de su generación, viven una vida en la que las redes sociales son muy importantes. ¿Cómo crees que afectan estas nuevas formas de relacionarse a la juventud? —GS: Tiff, más que de redes sociales, es una persona conectada a un aparato. Lo hace hasta el punto de que el aparato es un apéndice de su vida, del que depende para estar en contacto con los amigos pero también para obtener sexo, aunque también para tomar decisiones al respecto de su vida. Con Tiff, más que el concepto red social, se examina el concepto “chupete para adultos” que fue la televisión hace años. Solo que con evidentes diferencias. Porque la televisión no podía venir con nosotros en el metro. Ni tampoco podía interactuar. Y no seré yo quien diga que eso es mejor ni peor. Es distinto. En cuanto a en qué pueda estar afectando a la juventud, pues yo diría que, de momento, hay una pérdida de rituales. El ritual del juego, por ejemplo. El ritual de mirarse a la cara. De tener que buscar una forma de entretenerse que no sea meramente pasiva, que implique imaginación y levantar la cabeza. La pregunta, al final, es al respecto del ocio. Y de su gratuidad. Tal vez ese sea el cambio primordial. —ECP: Estas tres mujeres, fuertes aunque vulnerables, se ven mezcladas en una trama urdida por varios hombres. ¿Incluimos Mujeres en la oscuridad en este nuevo contexto de resignificación del lugar de la mujer en la sociedad? —GS: La realidad es que los hombres, en la novela, y salvo alguna excepción, mantienen conductas que son típicas de determinado tipo de comportamiento social muy extendido hasta la fecha y por el que, gracias a dios, empieza a haber gente en la cárcel. Y es ese comportamiento de “el mundo es nuestro y por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana porque vosotros no sois más que objetos o, si acaso, esclavos”. En ese sentido, en la novela ese comportamiento se les arroga a los hombres. Y es frente el rol asumido que se rebelan las mujeres protagonistas. Y lo hacen a modo de canto general. Lo dicen ellas mismas: «Otra vez somos mujeres ante una reja. Y no deberíamos». —ECP: Las tres protagonistas acarrean diferentes traumas familiares: Julia con lo ocurrido entre sus hermanos; Miranda por la necesidad de apoyar económicamente a su familia; Tiff por el ambiente opresivo de su casa. ¿Cómo influyen estos hechos en su caracterización? —GS: Bueno, no se trata de personajes construidos a partir de un trauma. Pero entendí, y entiendo siempre, que es conveniente la confrontación del personaje con sus demonios interiores. Un personaje sin demonio es menos personaje. Porque esos demonios, o traumas, le otorgan complejidad, contradicción. Imperfección, al fin. Y todo ello con el añadido de que, si uno lo piensa bien, las formas de reaccionar de todas ellas al respecto de esos problemas, sus modos de afrontarlos, son más que discutibles. No son, desde luego, las que uno le aconsejaría a un amigo. Y, en cualquier caso, ¿Quién no arrastra piedras de su pasado? —ECP: La trama de intereses en la que las protagonistas se ven inmersas está relacionada con un personaje histórico que nunca citas directamente. ¿La teoría sobre su muerte que aparece en el libro es tan sólo ficción o responde a algún tipo de sospecha? —GS: Yo creo que esa es una cuestión que debería plantearse más desde el símbolo que desde el hecho concreto. Piensa, entonces, si fuera así como en la novela se cuenta, ¿tú crees que no habría tipos traficando con eso mismo? Es más bien a eso último a lo que yo quiero referirme. En cuanto símbolo. De ese determinado estado de las cosas del que hablaba antes. Y sí, es ficción. —ECP: Y hablando de Historia, ¿cómo interpretas la polémica sobre la Memoria Histórica en España? —GS: Pues como que hay dos Españas. Siempre las hubo. Y la sensación es que hay una España, la que “ganó”, que siente tanta culpa y tanta vergüenza que no puede permitirse siquiera que las heridas se curen. Esto es muy español. Y por supuesto la otra España, la que “perdió”, se siente afrentada. Y es normal. —ECP: En general, tu narrativa carece de elementos autobiográficos evidentes y se sitúa, al menos en apariencia, lejos de la autoficción. ¿Qué opinas sobre esta tendencia tan denostada últimamente desde algunos sectores de la literatura? —GS: Entiendo que dices que la autoficción está denostada, lo que me llena de desconcierto. Yo pensaba que era al revés. De hecho me he encontrado en entrevistas recientes teniendo que justificar la ficción. Pero, entrando al tema, me parece un recurso muy interesante y muy válido. La cuestión, tal vez, sea que hay diversos tipos de “narradores”. Rulfo decía que él no era bueno para contar algo que estuviera viendo. Que él, para narrar, tenía que fantasear con lo que veía, porque lo que veía no lo llenaba lo suficiente. En cualquier caso yo creo que la cuestión no es ficción o autoficción, sino hacer el trabajo de uno de una forma honesta y delicada. Y lanzo una pregunta al respecto y enlazo con una cuestión anterior. ¿Qué son las redes sociales sino un mastodóntico ejercicio de autoficción?

Entrevista realizada por Ángel Manuel Gómez Espada

Cuando fui a ver a Nuria Ruiz de Viñaspre, me tropecé con María en la feria del libro de Madrid. Es decir, con su librito. Había oído hablar mucho de él hace unos años cuando vivía en Badajoz, donde el acceso a la cultura viaja por raíles. De repente, Vida de provincias estaba en boca de todos los que tenían algo que decir sobre libros en redes sociales. Llegó a los periódicos importantes, teniendo en cuenta que estaba en una editorial mínima. Y entonces, en otro formato y otra editorial, se me ofrecía por menos de seis euros. Me lo llevé y lo disfruté. Tanto, que quise saber más. Y aquí estamos.

EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Cómo ha cambiado Vida de provincias en esta nueva reedición? Queremos decir, ¿cómo han trasformado la edición de 2014 estos nuevos textos?

MARÍA YUSTE: Realmente, creo que lo único que ha cambiado es que ahora el libro es un poco más largo. ECDP: ¿Por qué has tenido la necesidad de añadirlos? No parece un truco editorial. MY: Son tres textos que escribí poco después de entregar el manuscrito y de que se publicara la primera edición. Él libro lo escribí en la casa familiar que aparece en la historia, en un tiempo que pasé allí después de haber vivido unos años fuera. Estos textos los escribí poco antes de volver a irme y me pareció que habrían podido estar perfectamente en el libro desde el principio. ECDP: Hay toda una declaración de intenciones en ese título. ¿Te has sentido alguna vez una chica de provincias? MY: La verdad es que no porque nunca he tenido apego por el lugar en el que nací y siempre me he sentido de ninguna parte. También creo que puedes ser muy “de provincias” habiendo nacido en Madrid. Para mí no ser "de provincias" es algo que tiene que ver más con la curiosidad por querer conocer siempre qué hay más allá de lo que ya conoces.

ECDP: Es verdad que en los 90 llegó una sobreexplotación del American Dream en nuestro país y que esa generación se vio bastante afectada por las singladuras de Brandon y Brenda, por ejemplo. Pero en este momento es mucho más visible. La incontinencia de canales de televisión ha traído programas tan extraños como Menuda pareja o Mi vida con 300 kilos. ¿Cómo crees – desde el punto de vista de tu personaje - que afecta esta televisión o estos modos de ver televisión a una chica de provincias actual?

MY: La María del libro ve todo el día la televisión porque le aburre y le duele la realidad que la rodea y, por tanto, la rechaza. Sin embargo, es demasiado pequeña para entender que aquello que idealiza ni siquiera existe realmente en un país lejano y desconocido como EEUU. Al final, lo que la tiene totalmente enamorada es la ficción y todo aquello que puede imaginar pero no tocar. Por lo tanto, más que una queja hacia la televisión hay un lamento por tener que vivir en la realidad y no poder hacerlo en una serie. Estoy muy a favor de eso que llaman “telebasura” como distracción para el aburrimiento vital. ECDP: Los que nos fuimos de Murcia y volvemos de cuando en cuando tenemos esa sensación de que está parada en el tiempo desde 1994. Pero no es así, ¿verdad? ¡¿Verdad?! MY: Si te fijas, en el libro no menciono en ningún momento dónde sucede la acción porque no quería escribir un libro sobre Murcia sino sobre un lugar en el que me he sentido aislada, triste y aburrida. Sin embargo, ese lugar probablemente tenga que ver más con algo interno y del entorno más cercano que con un lugar geográfico. De todos modos, yo sí que veo cierto cambio en Murcia. Que los vecinos se hayan unido para conseguir el soterramiento del AVE me parece algo increíble teniendo en cuenta que hablamos de un lugar en el que el PP lleva gobernando más de 20 años. ECDP: ¿Esperabas la buena acogida que tuvo en 2014 la primera edición? Para nada. Honolulu Books era un proyecto muy pequeño, más cercano al mundo del fanzine y de la autoedición que del mundo editorial tradicional. Sin embargo, el libro llegó a salir mencionado en Babelia y yo posé en una editorial de S Moda junto a otras jóvenes promesas de las letras. Lo pienso ahora y me parece surrealista porque al libro se le iban cayendo las hojas a medida que lo leías. Eso me hizo estar molesta durante un tiempo pero desde aquí quiero darle las gracias a la editora Ana Llurba por su trabajo y confianza.

ECDP: He leído por ahí que tu libro es un “retrato generacional”. Yo nací casi dos décadas antes, pero mi imagen de la ciudad que representas y de esa generación es vívida. Quizás porque llegué a Murcia en 1990, desde un pueblo. De alguna manera, me siento identificado con lo que dice la protagonista en bastantes ocasiones, al vivir en un barrio de las afueras, tristemente famoso. ¿Qué opinas al respecto, lo ves realmente como un retrato generacional?

MY: Lo de “generacional”, aunque es un halago, no creo que sea más que un adjetivo útil. Me gusta cuando alguien me dice que se ha sentido identificado pero yo solo me limité a contar cosas que he visto y he vivido. De hecho, creo que mi familia es bastante peculiar. ECDP: Abomino de los booktrailers, pero creo que el de Vida de provincias es el más divertido e inteligente que he visto en mucho tiempo, quizás desde el que se hizo para la versión americana de Alma, de Javier Moreno. ¿De quién fue la idea? MY: Se me ocurrió porque, mirando álbumes de fotos, me di cuenta de que había demasiadas en las que salía llorando o enfadada. Me hacía gracia la idea de montarlas como si fuera la intro de una sitcom sobre una de esas familias perfectas pero en la que, de repente, todo empieza a ir terriblemente mal. Le conté la idea a mi amigo Rubén Ajaú, más conocido artísticamente como Muerte Horrible, y él lo hizo añadiéndole ese toque retro. ECDP: Tengo la impresión de que, a pesar de lo que dice tu protagonista, no te pasas la vida devorando literatura norteamericana exclusivamente. ¿Qué autores te han acompañado al elaborar esta reedición de Vida de provincias? MY: Durante la reedición no leía nada porque trabajaba en una editorial y aborrecía todo lo relacionado con los libros. Cuando lo escribí leía muchísima poesía, que es un género al que hasta entonces no había prestado mucha atención. Recuerdo que estaba obsesionada con Rimbaud. También me había impactado mucho el estilo afectado de ruso romántico de Turguénev en Primer amor. Creo que todo eso influyó bastante en mi forma de narrar en aquel momento.

ECDP: Se habla mucho, en el caso de tu libro, de autoficción. Particularmente, lo veo más como cuadros de costumbres. Por la insana vocación de las etiquetas, ¿corremos el riesgo de presenciar dentro de poco en narrativa una burbuja de la autoficción?

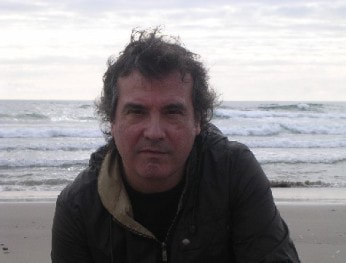

MY: Como tú dices, son etiquetas que resultan útiles para el marketing pero que no son importantes a la hora de escribir o de leer. Sí es cierto que yo suelo escribir sobre mi vida porque me gusta hablar sobre lo que conozco. Supongo que lo mismo le pasará a otros contemporáneos. Escribir es muy difícil y vas aprendiendo y mejorando con los años así que empezar muy pegado a tus experiencias reales resulta de ayuda. ECDP: Afortunadamente, tenemos los Premios Planeta para impedir que esta posible burbuja estalle… Y cómo te llevas, acabando ya 2018, con tu protagonista, cómo la has visto de salud y de estado de ánimo cuando has vuelto a bailar con ella. ¿Ha cambiado su vida tanto como la tuya? MY: No lo sé porque, para mí, su historia acaba cuando acaba el libro. Como una de las temáticas principales es la desilusión de la realidad frente a la ficción, hay de principio a fin un juego entre mi vida real como autora y la de la narradora. De hecho, la última página termina literalmente con un telón cayendo. Sí que me pasa que, a pesar de ser una historia tan personal, ahora siento el libro ajeno y me da la sensación de que ni siquiera lo he escrito yo. ECDP: El tipo de gente que no tiene televisión en casa e intenta cantar por encima de los demás en misa. Es una cita de tu libro que me encantó. La entiendo como una forma de atacar la gran hipocresía de los 90, que hemos ido arrastrando hasta hoy. ¿Somos mejores o peores que aquellas personas? O, simplemente, seguimos queriendo cantar en misa por encima de los demás. MY: No creo que la gente cambie tanto realmente. ECDP: Me refería a los murcianos, en concreto. MY: Tampoco creo que en Murcia la gente sea más hipócrita que en otros lados. ECDP: Por último, me gustaría saber si estás trabajando en un proyecto nuevo (literario, claro) y si alguna vez te has planteado Vida de provincias como tu propio Museo de cera. MY: Sí que he llegado a pensar a veces en el libro como una especie de museo de personajes extraños. La gente piensa que la gente más rara está en las grandes ciudades pero el aburrimiento también te vuelve loco. Con respecto a lo otro, desde que salió el libro he estado trabajando para mantenerme en Barcelona. Me gustaría pero ahora mismo no sabría decirte si volveré a escribir uno alguna vez o no. Ojalá que sí. Entrevista realizada por Luis Gonzalo Portugal [Extraída del nº 21 - Verano 2008] ETHOS, HISTORIA E INSTINTO Vicente Cervera Salinas (Albacete, 1961) es catedrático de la Universidad de Murcia y poeta de oficio. Ha publicado tres poemarios: De aurigas inmortales (1993), La partitura (2001) y El alma oblicua (2003). Conocí a Vicente Cervera en un congreso sobre poesía en Vancouver, Canadá, en mayo de 2006. Una semana después nos volvimos a encontrar en un ciclo de lecturas que Cervera dio en la Universidad de Oregón. Cuando concluyó las rondas de lecturas y preguntas sobre su obra nos reunimos en un café donde pudimos sostener la siguiente conversación. I. Del duelo de Orfeo --EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Veo en tus poemas una búsqueda que va de lo sensorial a la idea, un punto entre la pasión y la voluntad; pero en tu poema ‘Al Rabino’, ¿dónde se puede hallar lo intermedio entre lo nuevo y lo mismo? —VICENTE CERVERA: Es también una idea de lo que es el poema. El poema siempre es el mismo porque se repite literalmente, pero cada vez es nuevo, ésa es la magia del poema, del resultado de la actividad poética: que el poema siendo mismo es o debe ser nuevo. Eso lo extrapolo en este poema a la idea del milagro vital. Empieza el poema diciendo: «Reza el Talmud: No todos los días sucede un milagro»; es el diálogo de lo que reza el Talmud, la ley o el código, lo que ya está definido en una respuesta, con una apertura que hago al apotegma, según el cual no es que no suceda todos los días el milagro sino que cuando sucede se renueva. Creo que el punto intermedio entre lo mismo y lo nuevo es el milagro en sí. El milagro es la revelación, es mirar lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es un nuevo milagro, pero si recapitulas es siempre un mismo milagro porque siempre se produce. El punto intermedio es el milagro: el suceso en sí. --ECP: El instante. —VC: Tiene que ser el instante. --ECP: Pero lo infernal puede estar también en el instante. —VC: El instante que se escapa sí puede ser infernal, pero el instante que se retiene, se mantiene, se vive y se hace propio no tiene por qué ser infernal. Además cuando ese instante ha sido infernal la propia experiencia poética, que lo recrea o verbaliza, le quita también el halo de infernal y lo hace más humano, lo salva. —ECP: Es lo que llamaste la muerte sucesiva. ¿Podrías hablar un poco sobre ella? —VC: La muerte sucesiva es la muerte cotidiana. La muerte cotidiana es la muerte que nos corrompe y no es un morir definitivo sino un ir muriendo y no controlar ese ir muriendo, porque creo que hay la posibilidad de controlarlo. Las personas tienen la disposición de controlar su muerte cotidiana; por lo tanto, dejar que la muerte cotidiana se instale en la vida es un ir muriendo y es un ir corrompiéndose. Aquí hay un eco moral. —ECP: En la creación hay también, sin embargo, la necesidad de la muerte. —VC: No, no hay una muerte en la creación, la creación no es muerte, la creación es vida. Lo que pasa es que la creación trabaja con la muerte: recrea el momento de la muerte y, como decía antes, es lo que vivifica, lo que salva. —ECP: Entonces, ¿habría una muerte creativa y otra que aniquila? —VC: Eso es. El haber escrito nuestras muertes cotidianas me ha hecho ver primero, en mi propia experiencia, que existe la muerte cotidiana y, entonces, salvar la posibilidad de que esa muerte cotidiana se instale como muerte definitiva del alma. —ECP: Creo que esta idea de muerte está en relación con el mito de Orfeo, del descenso y el ascenso al infierno, pero veo también que tus poemas no se sitúan tanto en ese flujo sino más bien cuando Orfeo se retira a la enseñanza, cuando ya ha perdido definitivamente a Eurídice. —VC: Sí, es un Orfeo que ya ha bajado y que se dispone a contemplar su viaje y ver lo que ha hecho en su viaje, lo que ha dejado, lo que ha tomado; y bueno, es un Orfeo un poco didáctico, musical. Es un Orfeo que vuelve a entonar y a utilizar su lira, que en su canto recupera o rehace la experiencia que pudo haber sido una experiencia de muerte o de vida, da igual, pero es un Orfeo que resucita, que propicia una metamorfosis. Escribí un poema titulado ‘La metamorfosis’ y ahí se habla del viaje y la posibilidad de que un jamás se convierta en un siempre. —ECP: ¿Pero qué le sucede a un Orfeo sin Eurídice o a un Dante sin Beatrice? —VC: Pues pasan muchas cosas. Lo primero es que hay un duelo, hay que vivir el duelo con autenticidad y lo segundo (porque aquí no soy fatalista, aunque hablo de lo fatal) es que hay una apertura porque hay un devenir; es decir, si yo creyera en el ser o si instalara al ser como principio categórico de mi poesía un Orfeo sin Eurídice o un Dante sin Beatrice terminarían destruidos, pero hay un duelo y una metamorfosis. La metamorfosis tiene que ver con el devenir, entonces es un Orfeo que puede abrir otro camino y es un Dante que puede crear otros espacios, reales, metafóricos, sobrenaturales, otros paraísos. Pero hay que vivir el duelo, lo que no se puede hacer es no considerar eso como una parte esencial en la existencia de esos personajes. —ECP: ¿Y cómo se instala el ethos en esa metamorfosis, en el devenir? —VC: Mira, Antonio Cillóniz habla en el prólogo de El alma oblicua de dos procedimientos: la admonición y la providencia. Está muy bien visto porque creo que utilizo mucho la admonición, la llamada, la invocación al lector o a uno mismo. Es una manera de proclamar un credo o una fe, que es una manera de querer ser más sabio de lo que se es o de proclamar la sabiduría que uno ha aprendido, que no tiene por qué ser una sabiduría universal. La poesía tiene que conseguir una manera de sabiduría y lo digo pensando en los poetas que más me han gustado, que más he disfrutado, que más me han enseñado. Poetas que transmiten al mismo momento que crean una sabiduría de la vida, de la literatura y así se manifiesta cómo la literatura transmite esa sabiduría. —ECP: ¿Encuentras alguna oposición entre lucidez y sabiduría? Entendiendo quizá a la lucidez (pienso ahora en Baudelaire) como algo más demoníaco, que evade, que se sale de los parámetros al tomar conciencia de sí y lo infinito. —VC: La luz, desde luego, está en el principio del conocimiento, no en vano Lucifer es el principio, un principio de luz que se transforma en un principio de tinieblas, entonces creo que la luz es un principio motor. Es como lo sensorial, cuando pasas del precepto al concepto y del concepto a la idea. La luz es el mundo sensorial que te abre las puertas al conocimiento y según cómo se maneje ese conocimiento, lo interiorices, alcanzas determinado nivel de sabiduría. La sabiduría es el resultante del trabajo con la luz, de la comunicación o comercio con la luz. Esa luz puede ser positiva, puede ser negativa, puede ofuscar (que puede ser esa luz más satánica quizá), pero no creo que deba serlo, creo que la luz se realimenta y que revisitando esa luz puedes alcanzar una escala. Para mí la luz es una escalera. —ECP: ¿Hacia el aire? —VC: Hacia el aire, hacia la tierra, depende de cada quien. Cada uno tiene que saber cuál es su elemento o, bien, se pueden trabajar varios elementos. Ahora, se puede radicar en el aire: las orquídeas. Se puede ser anfibio. Es bueno saber en qué elemento uno echa raíces. —ECP: Pero las raíces siempre están en movimiento al igual que los centros. —VC: Sí, es un poco como en la esfera de Pascal donde el centro puede ser múltiple pero hay una esfera, es decir, hay una búsqueda del círculo también. Mis centros sí están en movimiento, pero aunque puede haber una excentricidad, esa excentricidad busca la forma, busca la esfera. Puede existir un centro en distintos lugares y en cada poema hay un centro distinto, una “pluricentricidad”, valga la expresión. II. Lezama, Borges y Valente —ECP: ¿Cómo ha influido Lezama Lima en tu poética? —VC: Ha influido mucho, porque ese pensar a través de la imagen es provocar que la imagen sea el pensamiento, el discurso y la teoría, y eso es fundamental para la poesía, es justamente lo poético. Es una de las maneras más acertadas de entrar en el magma poético: el pensamiento con imágenes. Y también porque esa idea de lo oscuro y lo difícil me es muy atractiva, pero no porque me guste regodearme en ella. En España hay una tradición muy en contra de lo barroco, de lo difícil, parece que está muy mal visto por determinadas corrientes poéticas, intelectuales y académicas que dicen que eso es una voluntad de oscurecer por gusto; y no, yo creo que no: hay una sabiduría necesaria en lo profundo y, lo profundo, por excelencia es oscuro. Al final se puede manifestar, pero hay que hacer una inmersión y luego la subida, que es la lucha de Jacob con el ángel. Ahora, uno no debe quedarse en lo oscuro, es un doble viaje: hay que bajar y luego subir, y la subida sería la iluminación. Eso Lezama lo practica muy bien en su obra y también en el trasunto biográfico que puede ser José Cemí como personaje, quien también busca lo más difícil. —ECP: ¿Y cómo se crea tu relación con José Ángel Valente? —VC: Es una relación que parte a modo de esperanza, de su diálogo con el barroco, con Quevedo y también con el fuego. En A modo de esperanza recuerdo unos versos que son los siguientes: «Haber llevado el fuego un solo instante / razón nos da de la esperanza». Haber llevado el fuego aunque sea un instante ya nos da una razón, una esperanza. Eso lo aprendí con Valente y también cómo la poesía se depura, se concentra, se hace más mística, en el sentido de buscar la mandorla, la semilla. La evolución de Valente es muy valiosa porque es paso de la poesía social a otro tipo de compromiso, pero sin abandonar ninguno de los frentes: están todos en él. Es una tensión donde No amanece el cantor, es decir, nunca se da el amanecer del todo, está siempre en el proceso, en el intento. En él está Eurídice que se queda. No amanece el cantor. —ECP: Jorge Luis Borges se acercó a entenderlo como lo inminente. —VC: «La inminencia de la revelación que no se produce», dice Borges. Es perseverar en la perfección como una vanidad, que es malo definitivamente, porque perseverar en la perfección es querer que la revelación se produzca y lo que se dan son destellos de la revelación, que eso es ya mucho, el destello de la revelación es muchísimo. Y me parece muy hermoso lo que dice Borges, que está muy ligado a lo que señala Lezama. Hay una armonía secreta, porque son inminencias de revelaciones que no se producen. Si se produjeran ya estaríamos en otro estado. Es el cuento de Borges ‘El espejo y la máscara’, donde el poeta que llega a nominar la única palabra que sintetiza el poema, tendría que sucumbir. Ahora bien, hay inminencias de revelación y ahí estamos: para vivirlas y materializarlas. —ECP: Que es el paso de lo sensible a lo geométrico. —VC: Lo sensible es ya geométrico. Observamos la realidad y vemos formas sensibles y esas formas sensibles están vistiendo formas geométricas. En un árbol hay una cruz, un triángulo, vértices, ángulos y creo que la geometría es una buena manera de reproducir verbalmente esa relación entre lo sensible y lo intelectivo. Eso en la pintura se ha producido mucho, pero en el poema es muy bueno hacerlo también, porque a través de la imagen intelectual hay una invitación a que la realidad sensible nos presente su especie geométrica. El cuadro en el cubismo te lo da, pero el poema te invita a pensarlo. —ECP: La percepción como invitación está muy ligada a la memoria, el paso del árbol a la cruz. —VC: Sí, por analogías. —ECP: ¿Puede existir una percepción sin analogías o memoria? —VC: Es lo abierto. Es Rilke cuando se refiere a cómo ven los seres no racionales, cómo existen dentro de la realidad, instalados en la realidad: ellos están en lo abierto y no viendo lo abierto. En el momento que tenemos razón, palabras e intelecto ya nos separamos de lo abierto, entonces la memoria nos sirve y también nos fastidia porque nos confiere la percepción de una unidad, pero al mismo tiempo nos saca del árbol de la vida. El árbol de la ciencia nos saca del árbol de la vida, nos expulsa del paraíso. Por eso, Rubén Darío: «Dichoso el árbol que es apenas sensitivo» y Rilke con lo abierto y Borges cuando nos habla del gato: «En otro tiempo estás, eres dueño / de un ámbito cerrado, como un sueño». Pero nosotros utilizamos constantemente la memoria y proyectamos imágenes de la memoria en la realidad sensible. El fenómeno poético tiene mucha relación con el hecho de limpiar los paradigmas de la memoria y arriesgarnos a volver a ver, a percibir las cosas nuevas, como si no hubieran sido ya codificadas, y seguramente seguiremos haciéndolo porque es casi imposible no proyectar. Pero se debe hacer el esfuerzo de ver el mundo como nuevo, como si no lo hubiéramos visto, como si no lo hubiéramos escuchado. —ECP: Pienso ahora en los insectos que aparecen en tus poemas: de la hormiga y las cigarras. En el instinto del insecto. —VC: Y es curiosísimo meditar por qué unos tienen un instinto tan contrario a otros, una dirección divergente de los instintos y, también, una unificación instintiva. —ECP: Es interesante también cómo has relacionado el instinto con tu experiencia y finalmente con tu visión de América. —VC: Pero yo no he querido usar ese concepto de América como tierra virgen, no, es algo más instintivo, es haber visto esos perros en la ciudad de Montezuma o haber utilizado la cigarra en la descripción del poema ‘De tus dobles’ y haber vinculado la infancia con el mundo de los insectos. Creo que la infancia está muy ligada al mundo de los insectos, yo lo veo así. La observación que hacemos en la infancia del mundo de los insectos, esa atracción o repulsión que nos causa es precisamente porque los insectos están más cerca de nosotros que ningún otro ser de la materia viva. —ECP: Pero el instinto puede ser también manipulado, entonces surgiría una lucha por no caer en lo estructurado, una recuperación de lo instintivo pero a un nivel político o histórico. —VC: Sí, porque hay que estar muy despierto, curiosamente, para que lo instintivo no sea objeto de manipulación. Una cosa es instintivo y otra adormecido. Lo instintivo está muy bien y además es un espacio que se relaciona con el mundo de los animales o con la infancia, pero estar adormecido es ser utilizado, y eso se manipula de manera continua. Me parece muy importante abrir mucho los ojos, pero hacerlo también de manera instintiva, no programada, tener los ojos abiertos de manera instintiva para que tu instinto prevalezca sobre lo que se te impone, política, social, programática o publicitariamente. —ECP: ¿El instinto como lo oblicuo? —VC: Lo oblicuo no se puede forzar, tiene que ser instintivo. —ECP: ¿Y cuál es el papel de la voluntad? —VC: Luego está la categoría moral, es decir, lo instintivo es prístino y es poético, pero es como dice Spinoza: somos seres humanos y hay una ética distinta para nosotros y para el resto de las criaturas, lo queramos o no. No me puedo comportar como una cigarra, no somos puramente instintivos. —ECP: Es la pérdida de la niñez… —VC: No, no la hemos perdido, la hemos llevado, hemos viajado con la niñez a otros mundos. No debemos perderla. Ahora bien, hay categorías que se van introduciendo en nuestras existencias que no son instintivas y es donde creo que lo moral debe intervenir. Porque es la moralidad la que precisamente evita que no nos adormezcamos. Es una moral poética, por eso también hablo de un Jesús del movimiento: es una amoral según se mire, pero donde equivocarse no es errar. —ECP: San Agustín planteaba que el pecado era parte del sistema divino, con ello descartaba la dualidad del mal y el bien. —VC: Creo que el pecado o el error deben introducirse de una manera positiva en el camino. Entre instinto y moral hay una incardinación, es el ethos en el instinto y, por eso, no predico la sustitución, porque si se sustituye se pierde lo poético, entonces es Kant cuando dice: «Dormía y soñé que la vida era belleza, desperté y advertí que ella es deber». Me gusta pero no lo asumo, no lo comulgo. Lo ético se encardina en el instinto, si no es un código que nos viene de fuera. —ECP: ¿Puedes explicar más el instinto encarnado en el ethos? —VC: Cuando el ethos se incardina en el instinto uno puede actuar de una manera que se observe o se perciba de forma oblicua, pero es instintiva y también ética. Es un instinto pasado por el tamiz de lo ético, no es un instinto que quiera avasallar y, por eso, el poema es una admonición y una providencia, es un diálogo con el otro: «Si me concedes el beneficio de la duda…». Te hago esta confesión para que veas que aunque mi alma pueda ser oblicua desde tu mirada, ella ama la rectitud, porque hay un ethos incardinado en ella. Hay un ordo amoris como dice Max Scheler. Y si no hay un ordo amoris pues no es un verdadero ethos y es un instinto disfrazado. —ECP: Es muy interesante ese diálogo que le propones al lector. ¿Consideras al lector como un otro yo en este diálogo poético? —VC: No siempre es el lector en primera instancia. Muchas veces el diálogo con un tú se concretiza más en un ser o en un desdoblamiento de mi ser; lo que pasa es que luego ese tú pasa a ser apropiado por el lector, eso es bueno también, que se haga universal. Pero en un primer momento ese tú es un ser muy concreto. —ECP: Es un tú que llega a ser el punto de encuentro entre el lector y el escritor. —VC: Y también el punto de encuentro entre la persona que ha vivido la experiencia y la persona que ha recibido la experiencia, la otredad. —ECP: Es el punto del lenguaje. —VC: Es el punto donde el lenguaje interviene para que la comunión entre el yo y el otro se haga real y luego, por extensión, entre el yo poético y el tú lector. Hay dos niveles. —ECP: Donde te piensas y te ves viéndote. —VC: Claro, porque muchas veces ese tú, que yo he dicho que es una persona con nombre y apellido, en un principio soy yo mismo, con nombres y apellidos. —ECP: Lezama aclararía que no es tan importante verse a sí mismo sino establecer ese espacio de la mirada. —VC: El espacio intermedio de la mirada es lo que puede convertirse en poema, es el territorio, es la fundación del territorio poético. —ECP: ¿Se puede situar ese punto como el devenir del que hablabas? —VC: Sí, pero el devenir se puede ver, como se ha dicho, con la luz, en un sentido de un devenir absoluto, de un devenir sin centro, excéntrico, como en el poema de la ‘Bajada al metro’, que es un laberinto sin hilo de Ariadna, o con un devenir que provoque la epifanía, un encuentro. —ECP: ¿Habrá alguna condición para la epifanía? —VC: En un principio tiene que ver con el azar, parece que tiene que ver con el azar, tiene que ver con la voluntad, pero con una voluntad afirmativa: con el riesgo, la perseverancia, la continuidad, el deseo, la paciencia y con el ethos en suma; es decir, que en la perseverancia está también la posibilidad de que lo epifánico se presente. No hay que desistir, porque el rendimiento convierte todo en un azar, pero en un azar negativo, imponderable, que no adquiere forma: azar que no se hace poema, que es caos. Eso no quiere decir que el sujeto poético no pueda observar eso; al revés, debe observar ese caos para mostrar dónde no se da la epifanía. Muchas veces a través del negativo vemos el positivo: donde no se da la epifanía sí se puede dar la materialización poética, que siempre es epifanía. Es la oposición entre el museo y el metro. —ECP: Pero es posible también una epifanía en el metro. —VC: Es posible claro, eso ya depende de cada quien. De hecho, la bajada al metro es la búsqueda de la epifanía en el metro, del museo pero en el metro, en ese caso sin hallazgo, lo cual no implica que no se pueda dar. —ECP: ¿Es situarse entre la diferencia de lo que se dio y lo que no? —VC: La diferencia es lo que marca el camino, son las riendas de tu experiencia. Ahora bien, equivocarse no es errar, puedes haberte equivocado y no sentirte tan condicionado: es la bajada al metro en el museo. Pero entiéndase que no estoy consagrando con eso un espacio cultural, no estoy consagrando la noción de que el poeta sea el que habita el museo. Se ha dado en el museo porque de pronto un determinado cuadro ha reinstalado al sujeto en sí mismo («En cada recuerdo me recuerdo»), pero podría haberse dado en la calle, en la cubierta de un barco, en un bosque. De lo contrario habría una política cultural que no me interesa. III. La afirmación de la pregunta —ECP: Algunos de tus poemas se elaboran con preguntas. ¿Es la poesía un preguntar? —VC: Esas preguntas contienen una información. Para hacer una pregunta en el acto poético se debe afirmar la pregunta, y yo utilizo bastante la interrogación porque en ella está precisamente el cuello del cisne de Rubén Darío que me interroga y que yo interrogo. Lo fugaz es una pregunta constante donde hay una información afirmativa, es decir, que efectivamente el pensamiento puede ser enemigo a la hora de vivir, cuando se aleja del instinto. —ECP: ¿Cómo intervienen esas preguntas en el proceso creativo? —VC: Si no te haces preguntas no estás en el proceso de contemplarte, en el proceso de llegar a una manera de actuar creativa donde tu instinto no te traicione y tu ethos no sea un código externo. Si no te haces preguntas, si no las lanzas, no te miras en el espejo. Las preguntas hay que hacerlas, es crear el lugar del posible, eso está en el poema ‘Hasta el amor’: «¿Quién pronuncia el veredicto?». Y el poema ‘De emanatione et fulgore’ termina con: «¿Quién me creerá?», que es otra pregunta. ¿Quién puede verificar mi visión?: quizá nadie, pero yo la vivo, y ahora también emito la duda: ¿quién me creerá? Pero es un “¿quién me creerá?” como quien cuestiona: ¿habrá alguien que realmente llegue a ver lo que yo vi?, ¿esta imagen? [...] Pues bien, ese “posible” funda lo poético. El espacio de existencia de El alma oblicua es siempre lo posible, lo posible de lo imposible o lo presuntamente imposible. —ECP: Hay la hermenéutica de la pregunta poética como devenir que va conformando su cuerpo. —VC: Ahí está la gramática, el nombre, los significantes, la metamorfosis. La gramática es el segundo viaje convertido en una hilera de palabras. Esto es el poema: nuestro tiempo de cigarra que aletea: tu viaje en una hilera de palabras. —ECP: Podríamos decir que el instinto tiene su gramática. —VC: Sí, cada instinto tiene una gramática y, por lo tanto, una poética posible donde se puede articular todo un sistema de interrogantes y enigmas que nos acerca a ser Edipos frente al enigma y donde la respuesta definitiva es pobre. —ECP: ¿Vamos caminando a ese encuentro? —VC: Pero si las muertes cotidianas son muchas, si no las detienes, al final se convierte en una cita indiferente y no hay escalada, hay un camino un poco más caótico seguramente, o por lo menos desde el punto de vista poético, tampoco me atrevo a juzgarlo porque yo no formulo el veredicto, pero en mi caso concreto sí lo vivo así. —ECP: Pero hay también el juego de tus poemas con las sentencias. —VC: Sí, las admoniciones. Eso lo aprendí con Rubén Darío: «Que púberes canéforas te ofrenden el acanto». Hay sentencias y hay providencias; juego con la sentencia porque es el modo enunciativo, es el modo gramatical que enuncia lo moral. Pero es cierto también que esa sentencia no pretende construir una ley, sino es una sentencia que implica haber llegado a una escala, estar en un paso, o por lo menos transmitirle al otro algo que tú sabes o que crees saber; es una transmisión. Y es que la sentencia puede ser poética. Yo me acuerdo cuando leí Ética demostrada según el orden geométrico de Spinoza que toda la obra está construida con preguntas, con afirmaciones, con sentencias y corolarios, y, no obstante, para mí fue una lectura poética, porque cuando la sentencia encierra una verdad es poética, aunque sea aseverativa; creo que puede ser poética cuando se dice con una verdad, no con la verdad presuntamente absoluta en la mano, pero sí en el sentido de que se trata de un modo más para proclamar nuestras verdades. —ECP: En ‘Emma Zunz’ se termina aseverando que la verdad de la historia estaba no en los datos sino en el sentimiento de indignación. —VC: Hablando de Borges es la verdad del Aleph. Hay un momento en el cual el sujeto ve el mundo o es capaz de penetrar la visión de las cosas y ve que detrás del escritorio están las cartas obscenas de Beatriz a Carlos Argentino Daneri, hay la visión de una verdad que es un desvelar, una revelación de lo oscuro y para mí eso es la verdad: una revelación de lo oscuro. —ECP: Tú hiciste tu doctorado sobre Borges. —VC: Sí, pero no he querido que la influencia de Borges, que he visto tan presente y que se ha convertido en un techo para muchos escritores, se convirtiera en algo opresivo para mí. Yo había estudiado mucho a Borges, había investigado toda su obra, su evolución y no quería que a la hora de escribir mi poesía, ésta fuese su reflejo. Por supuesto habrá muchos ecos y huellas, pero no quisiera repetir lo que él ya consigue infinitamente mejor que yo. Ahí sí hay algo voluntario: no he querido utilizar tanto sus recursos. Aunque hay momentos donde sí lo encuentro, está en el ‘Nombre eterno’, la inminencia de la revelación o la antesala de la muerte, como el ‘Poema conjetural’, donde momentos antes de morir, la vida se la presenta al sujeto clarificada; hay un momento esencial de la vida que aflora, esa es una poética muy borgeana. Pero fíjate: yo lo llevo a Orfeo, con lo cual sí he querido “lezamizar” a Borges o “borgizar” a Lezama. Yo creo que son los dos grandes faros de la literatura poética hispanoamericana del siglo XX, pero faros que, contrariamente a lo que se ha señalado siempre, tienen muchos vasos comunicantes. Y en mi poesía se halla el corazón mental, que es lo sensitivo que late, que es lezamiano y está lo mental de Borges queriendo latir y pensar al mismo tiempo, que es, otra vez, el instinto y el ethos. IV. Lo trasatlántico —ECP: ¿Cómo piensas la poesía española después de la Guerra Civil?, ¿dónde hallas puntos de encuentro con la poesía latinoamericana?

—VC: La poesía latinoamericana fue un despertar, es decir, hay dos momentos fundamentales donde la poesía hispanoamericana despierta a la peninsular. El primero fue el modernismo porque toma la tradición clásica, con metros que no se utilizaban ya. Es un despertar de la verdadera tradición poética española que estaba adormecida, un despertar a lo sensorial, histórico y formal. El segundo despertar se da con los poetas hispanoamericanos de los años 20, 30 y 40 que se están empezando a leer después de la Guerra Civil y se materializa en las poéticas de los 50 en España. Y al igual que los poetas de la generación española “del 27” (que les está llegando lo mejor del modernismo y lo están fraguando como nueva vanguardia) ocurre lo mismo con los poetas españoles de los años 50, pero en su caso a partir de las poéticas de creadores hispanoamericanos de los 20, 30 y 40, es decir, con César Vallejo, Vicente Huidobro, Pablo Neruda, Oliverio Girondo y muchos otros. Y eso fue fundamental para la poesía española, porque ese despertar le dio un lenguaje y una dimensión política muy amplia. Ese A modo de esperanza de José Ángel Valente es César Vallejo: posibilidad de un resurgimiento del lenguaje poético desde lo más “idiolectal” y, al mismo tiempo, “tan pueblo, tan promesa, tan palabra”. —ECP: ¿Cómo empieza a ser vivida la memoria después de la Guerra Civil? —VC: Más que la memoria está el presente, una llamada, una vocación a lo presente. En el modernismo sí fue la memoria convertida en presencia, pero aquí más que la memoria es el tiempo del silencio de la vida española durante la posguerra. No creo que se cultivara tanto la memoria, porque ahí la memoria inmediata es terrible y la memoria pretérita hasta qué punto sirve; entonces hay que darle voz al presente, dándole voz poética al presente la poesía es una “arma cargada de futuro” como dice Gabriel Celaya. Por eso es más presente y futuro que memoria. —ECP: Que es más sensorial también. Pero en tu poesía está el instante, lo sensorial, pero alcanzado o armando su geometría, su forma histórica, que no quiere una repetición, de donde surge lo oblicuo, el desvío. —VC: Pero no es sujetarse tampoco a una poética o a una tradición o ver que en el desvío está la posibilidad del decir y decirse. Es muy importante también lo que están haciendo Ángel González y Claudio Rodríguez y tantos otros poetas, porque ellos están hablando sobre ello. Claudio Rodríguez con Alianza y condena está hablando del presente, está armando verbalmente su presente para darle voz al futuro a modo de esperanza. —ECP: Es muy cercano a los testimonios en Latinoamérica que surgen de las experiencias dictatoriales. —VC: Sería un paralelo, pero curiosamente en los españoles de los años cincuenta, los latinoamericanos previos están influyendo mucho, cosa que creo no pasa tanto con los latinoamericanos de los setenta y las dictaduras. En ellos están más los propios americanos. —ECP: En tu poética se puede hallar, entonces, el instinto, el ethos y lo político. —VC: Y lo político es lo que menos he considerado en mi escritura, pero que está por lo que hemos ido sacando en esta conversación, por mi actividad profesional y mi manera de ver lo americano. Y desde luego está también lo político en la importancia que yo le doy a la lectura de la tradición americana, que es fundamental. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS