|

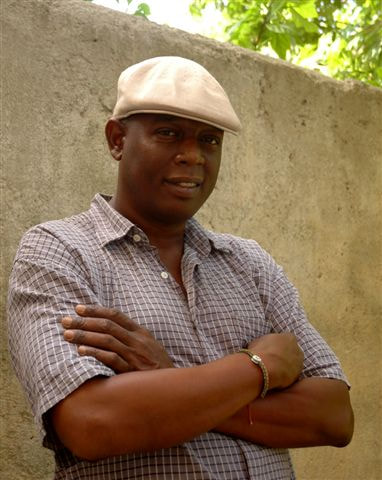

Entrevista realizada por JULIO HERNÁNDEZ ALREDEDOR DE ´LOS CONJURADOS´ La editorial Malpaso & Cía nos regaló la oportunidad de adentrarnos en el mundo narrativo del escritor cubano Alberto Guerra Naranjo. Cuando lo comentamos con nuestro apreciado Julio Hernández nos pusimos a hablar de La soledad del tiempo, su anterior novela, por la que recibió bastantes elogios, y de la que se quedó un excelente sabor de boca. Julio no tuvo dudas y se puso manos a la obra, preparándonos las preguntas. Así, tenéis un diálogo entre compays hablando de una novela fantásticamente editada y que es un todo un acierto. EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Cómo definiría su novela? ALBERTO GUERRA NARANJO: Mi novela, Los conjurados, es una conversación en clave secreta con mi hijo Diego Alberto Guerra y con sus amigos, esa generación de cubanos que desde un tiempo a esta fecha, en buenas cantidades, anda dispersa por medio mundo o sueñan con emigrar, en la mayoría de los casos sin recursos espirituales que luego permitan caminar con firmeza las calles de los nuevos territorios donde habitan. Mi novela intenta conversar con los cubanos de todas las edades y con todos los amables lectores del mundo, incluido usted mismo, compay, a quien agradezco su lectura. Pero Los conjurados también es una conversación con mi nieto de siete años, con sus amigos de colegio y hasta con quienes aún no han nacido. Mi novela, incluso, es el resultado estético del gesto de mi madre Mercedes cuando antes de yo nacer colgó en la pared de mi cuarto el cuadro de su abuelo mambí, el Teniente Coronel Tiburcio Naranjo, imagen que literalmente no deja de acompañarme; y es resultado estético de las conversaciones que mi padre Candido Guerra Guerra sostenía conmigo durante mi infancia, sobre todo cuando ibamos por el separador de la calle 70 en Buena Vista y me advertía que yo estaba vivo de milagro porque a él estuvieron a punto de matarlo cierto domingo en Bayamo, pero se salvó gracias a un primo suyo que lo esperó para prevenirlo, de ahí que Los conjurados, esta conversación en clave secreta que sostengo con varios interlocutores, comience con esta frase: A mi padre lo iban a matar si entraba al pueblo. ECDP: Más allá de en la mente del autor, ¿dónde se gestó esta novela? AGN: Esta novela, Los conjurados, se gestó en la calle, compay, en la inevitable interacción que yo como persona sostengo con el contexto nacional y con el mundo en que vivo. Concebí escribirla al escuchar a ciertos teóricos cómodos conminando al olvido del pasado y como además de escritor soy Licenciado en Educación en la especialidad de Historia y Ciencias Sociales, me propuse refutar dicha tesis a través de un artefacto estético que sostuviera un argumento diametralmente contrario, pero que se encontrase a mucha distancia del manual, del discurso cansón e inverosímil y del teque. Comprendí que para ser efectivo en mi argumento de que los pueblos pobres como el mío jamás deben olvidar el pasado ni su historia debía apoyarme en una novela de más de 200 páginas que fuera ágil, que se leyera fácil sobre todo por parte de los jóvenes, que es a quienes los teóricos conminan al abandono y olvido del pasado. ECDP: Hablar de la familia, ¿es el oficio más difícil? AGN: Gracias a los cuentos de mis padres, cada uno por su lado, escribir sobre la familia me resultó más fácil, compay. Todos mis tíos ya están muertos y mi padre también, solo vive mi madre, pero para que no quedaran dudas de que mi historia basada en hechos reales no era más que una obra de ficción cambié los nombres de todos los personajes de mi familia. ECDP: Haces una serie de retratos muy ponderados, muy humanos, de los personajes, tanto ficticios como reales, que aparecen en la novela. Santos Trafficante, Marlon Brando, Fulgencio Batista, Braulio Coroneaux, tu madre, tu padre....Recorres, en síntesis, sus filias, fobias, deseos y aversiones. ¿Cuánto de saldar una deuda familiar; con la historia propia y la del país, hay tras esos retratos? ¿Y cuántas cuentas estás pasando? AGN: Lo primero que intento como escritor de ficciones que soy es tratar de ser creíble en la construcción de la realidad que he decido escribir, por tanto, en este caso sobre un argumento cubano de los años cincuenta me vi obligado a mostrar la época desde todas sus aristas posibles, incluso fuera de Cuba, a través de los diversos personajes, nunca empleando al narrador que se impone en el relato. De ahí que aparezcan vidas y milagros de las figuras que mencionas, de lo más natural, compay. Incluso, la propia palabra "compay" participa como uno de los actantes vitales de Los conjurados, al punto de que ya forma parte de mi propio léxico, compay, gracias a la escritura de esta novela donde como bien dices saldo una deuda familiar y con mi país a través de sus variopintos personajes. ECDP: La documentación que has hecho aporta datos invaluable para una generación y unos lectores muy alejados de los hechos, por su juventud, o la distancia cultural y geográfica. ¿Qué interés opinas que puede despertar otra novela del período pre revolucionario cubano? AGN: Yo pienso, compay, que los temas por sí mismos poco significan en el orden estético. Todos los temas son importantes, todos los periodos de la vida humana son relevantes, caóticos y desorganizados. Ah, pero es la mano del artista, en este caso la mano del novelista, quien organiza y estructura a través de su manojo de palabras. 15 o 20 novelas sobre la época anterior a 1959 pudieran despertar sumo interés o no despertar ninguno en absoluto, porque todo depende del talento de esos 15 o 20 escribas, no de la época. En mi caso, con Los conjurados yo traté de imprimirle a la época de los años de 1950 las velocidades narrativas de la época actual. ECDP: Los personajes, reales y ficticios, interactúan como átomos de la misma Isla, cada uno con sus fuerzas, su repulsión y sus atracciones. ¿Qué concepto de Isla tienes, como escritor? ¿Cómo opinas que interactúan, con tu novela, sus personajes: aportarán luz sobre este periodo o por el contrario, debido al cada vez mayor desinterés por la historia y el creciente interés por el revisionismo histórico, se hundirán en el ostracismo? AGN: Una isla para mí como escritor de ficciones es un pequeño espacio geográfico que se estrecha o ensancha en dependencia del alimento espiritual que consumamos. En mi caso, me considero ambicioso en extremo, porque el planeta entero me pertenece y me siento en el pleno derecho de echar mano a todos los personajes históricos y de ficción que han existido y existirán. De ahí que ya es bastante con que durante la escritura de Los conjurados haya dedicado unos años a construir personajes que parecieran creíbles, verosímiles y que intenten atrapar a esos desinteresados por la Historia con mayúscula a través de mi historia de ficción con minúscula. Si he logrado mi propósito o no, nos lo dirá el transcurrir del tiempo, compay, y esta propia entrevista que usted me hace siendo tan artista cubano como yo resulta una evidencia rotunda de que Los conjurados camina y se abre paso como le corresponde. ECDP: Hacia finales del libro, Braulio Coroneaux se coloca en lo que llama "el lado correcto de la historia", algo que yo percibí cercano a la eudaimonia aristotélica, es decir, al vivir, de acuerdo a un propósito moral, una vida que valiera la pena, pero, cómo definiría el autor ese "lado correcto de la historia"? AGN: Cuentan los historiadores que esas fueron las palabras exactas de Braulio Coroneaux, "yo no estaba en el lado correcto de la historia", que en el caso mío asumo que estar en "el lado correcto de la historia" es estar con los desamparados, con "los pobres de la tierra", diría José Martí. ECDP: Haces un recorrido por la gastronomía oriental, las movidas noches de Marianao, los saraos y la exclusividad perdida de ciertos tugurios y clubes sociales de La Habana, haciendo una descripción de "la buena vida". Ese reflejo de antaño, ¿define la "vida buena"?

AGN: Bueno, compay, lo primero debe ser que aclaremos a los posibles lectores de esta entrevista que esas dos palabras, "buena vida" y "vida buena", no pertenecen a mi novela Los conjurados. Reitero que a través de las peripecias de mis personajes llegué a diversos contextos donde ellos interactuaron con sus circunstancias, que son las de la época histórica que les correspondió vivir. El señor Ordoñez junto a Freddy Corleone visitó el Hotel Nacional, un restaurante en Cojímar, Tropicana, el Teatro Shangai y Las Playas de Marianao donde El Chori tocaba sus botellas con tremenda armonía, pero Plácido Sierra ni sus familiares, ni sus amistades estuvieron en esos contextos ni pasaron por esas experiencias y en Los conjurados yo, como su humilde escritor, no hice otra cosa que mantenerlos creíbles, verosímiles como personajes en sus espacios vitales, pero sin calificarlos, esa tarea no es mía, la mía es escribir y escribir, la de los lectores, entre otras, consiste en calificar. ECDP: Palma Soriano, donde parte la historia, no obstante su realidad, se llena de historias, intrahistorias y milagros, como un legendario Macondo. Hay pobres que son unos auténticos hijos de puta como el trío de los Mora y ricos que se redimen como Enrique Ordoñez, algo que borra el maniqueísmo de un arriba malo y un abajo inocente y justo, y hace complejos muchos juicios de valor. ¿Es un reflejo consciente de la sociedad? AGN: Captar las complejidades sociales en una novela de poco más de 230 páginas no es un asunto muy fácil, compay, y me alegra que usted se haya percatado. Intenté asumir el reflejo que refieres apoyado en los referentes teóricos que me acompañan desde mi formación y repito, trasladando dicha complejidad a los diferentes personajes representantes de las variopintas clases sociales, grupos, géneros, colores de piel, aspiraciones sociales, gustos musicales, comidas, en fin, compay, que he echado mano a todos los actantes posibles en busca de lograr un texto que pudiera ser leído hasta la última página. ECDP: A partir del primero de enero, Cuba vivió una de las transformaciones más complejas y profundas de América Latina, por ejemplo, comandantes como Huber Matos, que unos meses contribuyó al triunfo de la Revolución, tan sólo unos meses más tarde se enfrentó a la misma. ¿Por qué su novela acaba en 1959? AGN: Tengo publicada en cuatro ediciones una primera novela llamada La soledad del tiempo que forma parte de la trilogía que me he propuesto escribir y esa es la causa de que Los conjurados termine en 1959 y que mi próxima novela se desarrolle en La Habana de los años 60 y 70 del siglo pasado. ECDP: Eutelio Ortiz, uno de sus personajes, en mi opinión, más entrañables, hace un alegato final que reúne las esperanzas de una parte importante de la generación que hizo posible el triunfo de la Revolución. ¿Qué claves del alegato, en su opinión, quedan por cumplir, 63 años después? AGN: Precisamente Los conjurados comienza con un exergo del grande maestro Alejo Carpentier de su novela El reino de este mundo, que dice: "El hombre nunca sabe para quien padece y espera. Padece y espera y trabaja para gente que nunca conocerá, y que a su vez padecerán y esperarán y trabajarán para otros que tampoco serán felices, pues el hombre ansía siempre una felicidad situada más allá de la porción que le es otorgada. Pero la grandeza del hombre está precisamente en querer mejorar lo que es....y en eso se anda, compay, en querer mejorar lo que somos.

1 Comentario

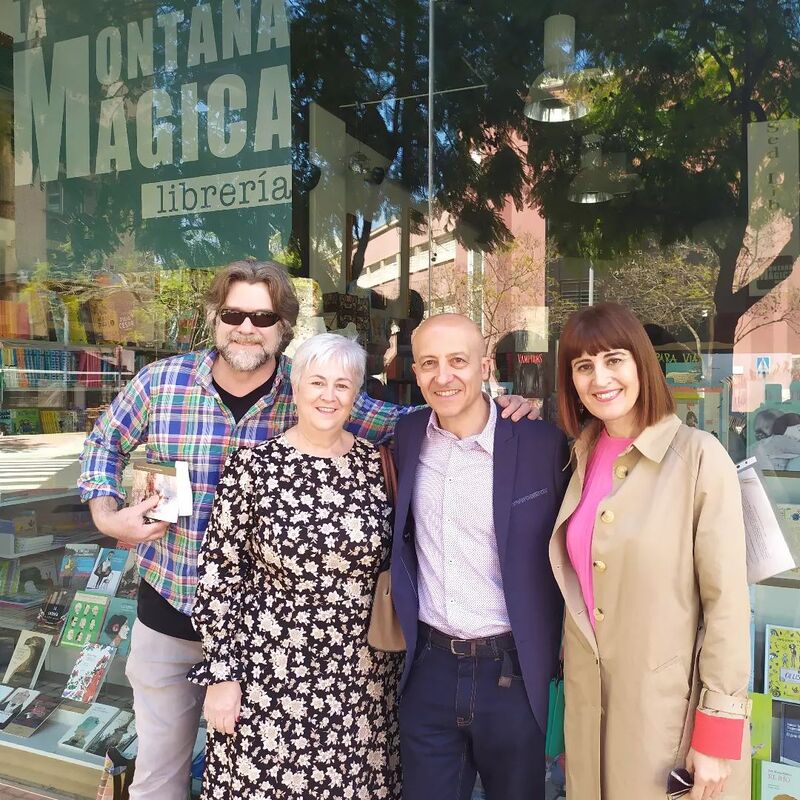

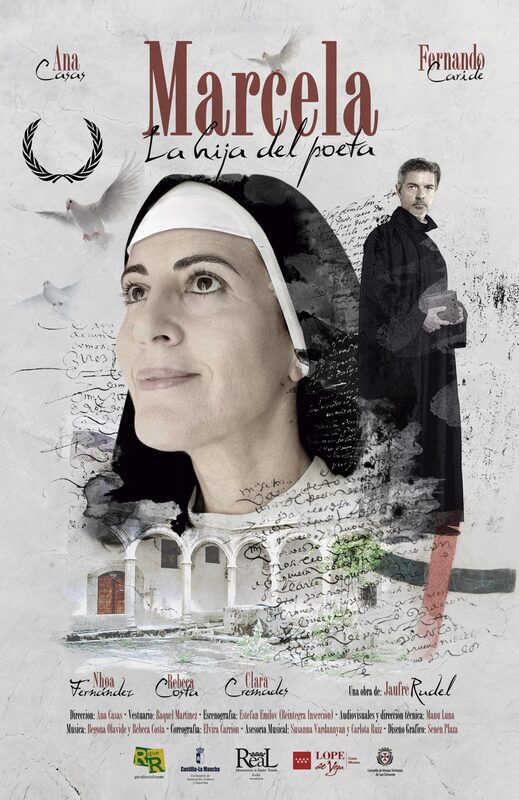

Entrevista realizada por FLORENTINA CELDRÁN Osuna Con motivo de la visita a Cartagena del escritor Jaufré Rudel (Albacete, 1971) El coloquio de los perros quiso entrevistarlo en profundidad y sacar conclusiones de primera mano sobre cuestiones que rodean a su debut novelístico: Osuna. En la librería La Montaña Mágica logramos averiguar datos sustanciosos de este curioso personaje e inquietudes de un dramaturgo que está ilusionándose con las vinculaciones de la historia y la narrativa. Rudel nos abre la puerta. Leámoslo. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Por qué Jaufré Rudel? —JAUFRÉ RUDEL: Este pseudónimo literario, que me acompaña desde que tenía quince años, nació de una nota a pie de página en La Celestina, de Fernando de Rojas, edición de Cátedra, donde se cuenta que Jaufré Rudel (trovador medieval francés) se enamoró de una mujer sin conocerla, solamente por lo que oyó que decían de ella. ¿Puede haber algo más bello? En aquella época también comencé a leer al gran poeta portugués Fernando Pessoa, que tenía varios heterónimos (Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Bernardo Soares y Ricardo Reis), y era capaz de escribir de un modo diferente con cada uno de ellos. Y si Pessoa logró convivir con tantas personalidades, yo me lancé a probar con una. Decidí, por tanto, adoptar el sobrenombre de Jaufré Rudel para todas mis actividades artísticas, y esta elección con el tiempo ha resultado muy práctica. También es cierto que en alguna ocasión provocó situaciones embarazosas y/o divertidas, como cuando pedía libros a ese nombre y en Correos, para recogerlos, me obligaban a presentar un DNI del que carecía. Allí estaba yo, improvisando una explicación “lewiscarroliana” a los funcionarios con cara de póquer que no tenían ninguna intención de ceder y entregarme la ansiada lectura recién comprada. —ECP: Hasta Osuna, la primera novela, habías publicado cuentos, poemas y obras de teatro. ¿Con qué género te sientes más completo, más realizado? —JR: Con el teatro, sin duda. La poesía tiende a condensar y a buscar «los márgenes de lo visible», en palabras del pintor y poeta Antonio Gómez Ribelles. Los poemas son flashes, píldoras informativas donde tratamos de arañar la realidad al tiempo que forzamos al lector a indagar en el lenguaje que nos une y a abrir puertas que solo la poesía es capaz de abrir. La metáfora rompe con lo cotidiano, y ahí hay magia. Es el inicio del asombro, de la búsqueda personal y de la inexplicable necesidad de comunicarnos con los demás, de expresarnos con la mayor originalidad posible. La novela, sin embargo, es un género tan abierto que lo permite todo. Su naturaleza expansiva nos reta a contar historias sin ataduras de espacio o métricas. La propia definición de novela nos aclara muy poco: «Obra literaria narrativa de cierta extensión». Por ello hay novelas como Rayuela de Julio Cortázar o Ulises de James Joyce, de difícil clasificación. Mi formación, más clásica, nace de todas esas lecturas que nos han acompañado desde siempre: El Quijote, Madame Bovary, Las amistades peligrosas, Zalacaín el aventurero, o las biografías María Estuardo y María Antonieta de Stefan Zweig. Pero digo que en el teatro puedo sentirme más realizado porque la experiencia de las representaciones, únicas siempre, diferentes como “cápsulas de vida” que son, hacen de cada función un sueño nacido del papel y vivido por los espectadores de ese día nada más. —ECP: ¿Por qué Osuna? Es decir, ¿por qué una novela histórica precisamente sobre el duque de Osuna en el Siglo de Oro español? —JR: Porque no había ninguna sobre este noble cuya vida, y eso lo podrán corroborar los lectores, bien da para una buena película de Netflix. A Osuna me lo encontré en la gran obra de Pablo Jauralde sobre Francisco de Quevedo. Ahí descubrí que fueron grandes amigos y que el genial satírico llegó a trabajar para él varios años. Comencé a indagar y a buscar toda la información referente a Pedro Girón, y cuanto más hallaba, mayores ganas tenía de seguir ampliando mis conocimientos acerca de los hechos que protagonizó y el reinado durante el que le tocó vivir. Tras un largo proceso de investigación, decidí novelar las vivencias más significativas de su fecunda biografía. Cuando uno tiene claro lo que desea contar, escribir se transforma en una actividad apasionante y no demasiado dificultosa. —ECP: El libro tiene una estructura en cinco partes, coincidiendo con los grandes hitos de la vida del duque, partes que se subdividen en capítulos más cortos que nos van adentrando en la personalidad de Pedro Girón. Vamos a avanzar sobre ellos. En la primera parte, “Aventuras, aceros y labios”, un duque todavía muy joven nos empieza a mostrar su amor por el teatro y el inicio de su amistad con Quevedo. ¿Podrías contarnos cómo fue la investigación sobre los Salcedo y el mundo del teatro? ¿Es esta parte de la obra fruto de tu amor por el teatro? —JR: Para esta parte de la novela he de decir que fue determinante hallar el estudio sobre dicha familia de actores del Siglo de Oro publicado por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid Carmen Sanz Ayán. De ahí saqué las ideas básicas que luego he desarrollado. Y, en efecto, mi amor por el mundo del teatro ha influido en esos capítulos. Lo que ocurre antes y después de cada función, muchas veces daría para confeccionar una nueva obra. De ahí el éxito de Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello o la reciente versión teatral del clásico del cine Ser o no ser de Ernst Lubitsch, actualmente en escena en Madrid. El interés que muestro nació de nuevo de la lectura de algunas obras tan clásicas como La vida es sueño, Las cinco advertencias de Satanás, El avaro, Las sillas o Hamlet; y aumentó cuando conocí a la que ahora es mi esposa, la actriz Ana Belén Casas, protagonista de la obra que tenemos en gira en estos momentos: Marcela, la hija del poeta, que escribí para dar a conocer a la hija monja y escritora de Lope de Vega. Esta y otras aventuras teatrales han hecho que intentase aproximarme a lo que sucede detrás de los escenarios y alrededor de la compañía de los Salcedo. El mundo de las representaciones en los corrales de comedias, que hemos de recordar que eran el mayor entretenimiento de la época, he tratado de reflejarlo de un modo cercano, sin alardes, para que el lector llegue a sentirse próximo a los personajes de la historia. —ECP: En el capítulo de Flandes, si alguien espera encontrarse con aventuras del tipo Alatriste, se equivocará totalmente. ¿Cómo consigues recuperar el ambiente de la corte y del ejército en Flandes? —JR: Unos meses antes de comenzar Osuna leí todos los “Alatristes” seguidos para llegar a la conclusión de que mi novela iba a tener muy poco que ver con ellos. Pérez Reverte es un maestro indiscutible del género, sin duda, pero en Osuna quería contar tantas cosas que el formato empleado por él no me servía. Al final uno trabaja con los materiales que posee. Sucedió algo curioso: antes de empezar, siempre me rondaba la sensación de que no me había documentado lo suficiente, y una vez inicié la novela enseguida descubrí que en realidad me sobraba muchísima documentación, tanta que tuve que ir descartando algunas historias y resumiendo otros hechos para armonizar todo el contenido. En relación a Flandes y la corte de los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto, mi idea principal era dar verosimilitud a los hechos que cuento. Hay que tener presente que los tercios realizaban campañas movilizando a miles de hombres, orgullosos de pertenecer al mejor ejército del momento y heroicos hasta extremos insospechados. Las anécdotas ayudan mucho a situar al lector en ese escenario: salidas nocturnas llamadas “encamisadas”, El Milord y algunos soldados más retando en duelo a los enemigos por pura diversión, las peleas de los capitanes por ir los primeros a la batalla, etc. También es importante la precisión. Tuve que estudiar mapas de la región, medir y analizar distancias para calcular la duración de los viajes, las peculiaridades de la orografía, la vegetación, las fortificaciones con los nombres de todas sus puertas de entrada o el tamaño y diseño de los hermosos palacios; los principales consejeros junto a los archiduques, los maestres de campo con mayor renombre o las posturas políticas que defendían (belicistas frente a pacifistas). —ECP: En Sicilia nos vamos a encontrar con un Pedro Girón mucho más maduro, un auténtico líder, capaz de hacer sombra a un rey que no gobierna. Y una constante en toda la novela: las mujeres. El espacio que Jaufré Rudel da a las mujeres llama la atención porque a la mayoría de escritores les suele pasar desapercibido. ¿Cómo ha sido el planteamiento sobre las mujeres en la novela? —JR: Osuna desarrolla su enorme potencial organizador una vez llega a Sicilia. Emilio Beladíez le puso el sobrenombre de “el duque de las empresas” por los grandes proyectos que emprendió y desarrolló. En pocos meses limpió la isla de bandolerismo y de cercenadores de moneda, reorganizó la banca, metió en galeras a los ociosos gandules que cobraban pagas del rey, arregló las maltrechas galeras, vistió con decencia a cada soldado, les mejoró el rancho y con su propio dinero empezó a construir barcos para enfrentar a los piratas turcos y berberiscos, el mal endémico del Mediterráneo. Y aún le quedó tiempo para la diversión. Respecto a las mujeres, indagando en la biografía de Osuna descubres que fue tan enamoradizo como infiel. Me interesaba presentar a esas damas, ya fueran de una escala social elevada o más baja, con la fuerza lógica de quienes llamaron a todo un duque rico y poderoso a fijarse en ellas. Debieron de ser mujeres extraordinarias, de eso estoy seguro, y la pena es que en la mayor parte de los casos se sabe muy poco de sus vidas. La historia la escribían los hombres y para los hombres, olvidando a la mitad de las protagonistas de la misma: las madres, hermanas, hijas, amantes y compañeras del viaje vital. Mi intención ha sido dar a todas ellas un espacio más justo. —ECP: Napolés es el capítulo donde Girón empieza a tener problemas serios, pero también donde aparece la figura de El españoleto: José de Ribera. ¿Cuánto hay de real en esta relación? —JR: “La perla del Mediterráneo”, como llamaban a Nápoles, era el virreinato más codiciado de todos por ser el de mayores rentas y por estar cerca de España, en comparación con los americanos. Aquí Pedro Girón continuó construyendo galeras y galeones, intimidando a la propia Venecia con la potente armada que logró juntar y despertando envidias en Madrid por sus éxitos militares y políticos. Pero todo empezó a torcerse con un par de hechos que hicieron correr ríos de tinta en la época: la famosa “conjuración de Venecia” en la que se involucró a Osuna para desacreditarlo y la oposición de los nobles napolitanos a su gobierno porque no contaba con ellos tanto como deseaban. José de Ribera ya estaba en Nápoles cuando llegó el III duque de Osuna como virrey. Enseguida tuvo la oportunidad de conocer la obra del pintor y tanto él como su mujer, Catalina Enríquez, quedaron fascinados por la habilidad del joven artista. De inmediato lo contrataron para que se pusiera a su servicio, encargándole cuadros de diversos mártires y santos, además de hacerlo responsable de supervisar las compras de objetos de arte para el palacio real que inauguraron ellos en 1617. Algunos de esos lienzos se pueden ver hoy en la Colegiata de Osuna. —ECP: La figura de Catalina Enríquez es importante durante todo el libro, pero en el capítulo final cobra una dimensión espectacular, es el poder de la dignidad, de la lealtad... ¿Podrías hablarnos sobre este personaje?

—JR: Catalina Enríquez de Ribera y Cortés de Zúñiga era nieta del conquistador de México, Hernán Cortés, y fue la esposa fiel, pero no sumisa, del gran Osuna. Su valentía ha quedado demostrada gracias a la conservación de alguna carta en la que intercede por su marido ante Felipe IV. Ella estuvo siempre a su lado, a pesar de las infidelidades. También le acompañó y asesoró en los momentos más delicados de su vida, cuando todo se volvió en contra. Quizás fueron el inminente abandono del poder y el cansancio acumulado tras los intensos años de trabajos los que nublaron el entendimiento del duque, haciéndole tomar decisiones erróneas. Pero Catalina no dejó de mostrarle su parecer, de decirle la verdad, por mucho que a él le doliese. —ECP: Dice Muñoz Molina, que «una buena novela es siempre una novela social». Yo creo que Osuna lo es, que has utilizado al duque para hablarnos de este país y de sus gentes. ¿Estás de acuerdo? —JR: Creo que el modo de vivir cambia mucho más rápido que las personas. Si lo pensamos bien, entre ellos y nosotros hay unas cuantas generaciones nada más. Lo que sí es radicalmente distinto es la sociedad donde nos desenvolvemos hoy en día, debido a los avances tecnológicos, la instantaneidad de las comunicaciones, la rapidez de los desplazamientos y la hiperconexión. Entonces sentían el orgullo de pertenecer a la nación más poderosa de la época, con vastísimos territorios bajo su dominio; eran valientes y aventureros, nobles, creativos y amantes del lujo. Tras la conquista de América y la llegada de Carlos V los españoles empezaron a sentirse invencibles, pero la plata de Indias debió emplearse en construir fábricas y desarrollar el comercio en lugar de financiar la eterna guerra de Flandes, que costó innumerables vidas y produjo varias bancarrotas con Felipe II y Felipe III. La leyenda negra que inventaron los historiadores extranjeros para desacreditarnos, en realidad es una leyenda dorada que provocó la envidia de buena parte de Europa. Exportábamos cultura y moda y dilapidábamos el dinero mejor que nadie. Quizás es el rasgo que más perdura en los españoles: la aversión al ahorro, porque siempre hemos sido conscientes de la fugacidad del tiempo y de la brevedad de la vida. Los intelectuales defendían el estoicismo, pero la sociedad era epicúrea. Aún lo es. Lo que más choca cuando estudias la época es la relajación con la que se hacían determinadas cosas. Por ejemplo, cuando Felipe III decide ir a Valencia a recibir a la que será su esposa, Margarita de Austria, sale de Madrid con toda la corte un veintiuno de enero y ambos regresan nada menos que el veinticuatro de octubre, tras su paso por Barcelona y Zaragoza. Contestando a tu pregunta, la verdad es que no sé si es una novela social. Agradezco el cumplido, pero desde luego mi deseo fundamental ha sido acercarme a esa sociedad que yo veo cercana en el tiempo (si analizamos la historia en su conjunto) y lejana en cuanto a las costumbres. Lo que nunca cambia son las motivaciones del ser humano: ambición, pasión, anhelo de mejora económica, búsqueda de reconocimiento o integración en el grupo. Estos mismos rasgos se daban tanto en los funcionarios de la corte madrileña como en el más bajo soldado protagonista del asedio de Ostende. —ECP: Después de hacernos pasear por la España de Felipe II y sobre todo la de Felipe III, ¿cuál será el próximo proyecto de Rudel? —JR: Estoy trabajando en una nueva novela histórica sobre un personaje femenino de la casa de Margarita de Austria que tuvo un papel muy destacado en los primeros años del siglo XVII. Me reservo el nombre de la dama porque no me gusta demasiado hablar de los proyectos en curso. Lo que sí puedo contar es que tendrá un formato algo diferente: será más corta y prestará toda la atención a unos pocos hechos que marcaron la vida de la protagonista. Eso sí, trataré de recrear el mismo ambiente de la época, donde las calles estaban sin asfaltar, en la Plaza de los Carros de Madrid se alquilaban coches de caballos (los taxis de aquel tiempo) y se legislaba sin éxito contra el excesivo lujo en el vestir. Una sociedad donde los contactos personales y las relaciones sociales conseguían mucho más que los estudios, y desde el primero al último todos soñaban con ser hidalgos y medrar para obtener un título nobiliario. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS