|

Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA La Papiroflexia se hace sin banderas Hay que decirlo alto y claro pero sin gritar, que aquí somos gente elegante o, al menos, con modales: Papiroflexia (Fórcola, 2022) es una de las publicaciones más jugosas de este año que termina; es una obra con la suficiente dinamita cultural concentrada para dejar reflexionando a unos cuantos lectores que van de sobrados y que hace tiempo que no se cuestionan el estado de las cosas, que no es leve, precisamente. Aprovecho la entrevista al coincidir con el periodista y escritor granadino en el IX Encuentro de Poesía, Música y Plástica celebrado en Puente Genil, pueblo luminoso, flamenco, aceitero y cuna nacional de la industria del membrillo. Cada otoño el Ayuntamiento convoca a su gente en el Teatro Circo y otros espacios a disfrutar de lecturas, conciertos, representaciones, charlas o exposiciones. Busutil condujo este año la gala-homenaje al programa literario de radio La estación azul. Estamos a las puertas del Día de Todos los Santos y se goza de una temperatura y un bienestar que parece primavera. Buscamos acomodo en la plaza Emilio Reina y conversamos largamente sobre esta alhaja escrita desde un cráneo privilegiado y puesta a punto en la colección Singladura con cubierta del artista Cayetano Romero, titulada ‘El lector’. Al final, Papiroflexia es un homenaje exhaustivo al libro en papel, la última bala ante la liquidez que ha inundado por completo y para siempre al mundo. Pero dejemos que el mismo Guillermo Busutil nos lo desgrane. Pedimos algo de beber y picar en la terraza del acogedor restaurante Maruja Limón, saco el teléfono del bolsillo y pulso el botón de “grabar”. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Papiroflexia se divide en cinco capítulos como tiempos verbales (presente de indicativo, imperativo, presente de subjuntivo, futuro perfecto y futuro). ¿Me explicas este pentagrama temporal? —GUILLERMO BUSUTIL: Quería hacer un juego didáctico. La lectura sigue siendo la asignatura pendiente de la educación. En PISA a los españoles nos dan calabazas en comprensión lectora y hábito de lectura. Entonces, se me ocurrió hacer esa recreación de una cartilla escolar sobre la conjugación del verbo, pero siempre desde el optimismo, por eso no está el pretérito, solo el presente y el futuro. No quería decir “yo leía”. Y, aparte de didáctico, este ejercicio es una crítica: hay que seguir yendo a la escuela a conjugar. —ECP: Nuria Barrios, en su prólogo, califica tu libro como pequeño e infinito. ¿Papiroflexia tiene vocación de infinitud? —GB: Sí. La idea era hacer un libro-objeto, un libro-joyero. A veces lo catalogo de caja de bombones rellenos de poesía, que hay que comer de uno en uno para no confundirse. También lo veo como una caja de caracolas o un libro de horas. La propia portada de Cayetano Romero, que es ‘La lectora’ —porque es un libro muy femenino también—, corrobora esa idea muy querida por mí del libro como objeto de arte. Es un libro pensado para regalar, para llevar en el bolsillo, no solo para leer sino para mirarlo o para esconderte dentro. Y es infinito porque intenté trabajarlo con esa cualidad, como esa imagen plástica del que lanza una piedra (en este caso una palabra) y esa palabra crea una onda, que a su vez crea otra onda, y que es el lector quien debe completar ese juego de ondas, que es el que te va a dejar en tu sensibilidad y en tu memoria que cada aforismo sea infinito. —ECP: En la lectura hay un acto de contagio o reproducción. Un libro lleva a otro, se cruzan, se encadenan. ¿«El lector poliniza libros», como dices? —GB: Claro. Tú lees, por ejemplo, Seda de Baricco y ya quieres leer todo lo que hay de Baricco, estás encadenándote a él. Cuando te deslumbras con un autor solo quieres estar con ese autor intensamente. De joven descubrí la literatura japonesa con Kawabata —antes que con Mishima, porque yo siempre he ido por otros márgenes— y durante dos años casi todo lo que leía era Kawabata o literatura japonesa del siglo XX. Ese juego de polinización lectora es lo que he querido hacer en Papiroflexia, un canto de amor al ecosistema del libro: la lectura, la escritura, la palabra, la poesía, los escritores... —ECP: ...Y la papiroflexia. —GB: Lo de la papiroflexia viene porque con el lenguaje podemos enhebrar esa realidad que constantemente se nos rompe a nivel emocional, social, generacional... Podemos hacerle el dobladillo a esa realidad con la imaginación. La papiroflexia hace que podamos convertir palabras en cometas. Se puede coger un pensamiento y convertirlo en poesía: doblar un ángulo y, sin pegamento ni tijera, crear una figura que sea ingrávida, breve, concisa y contundente a un tiempo. —ECP: «Los libros son un escondite donde nadie te busca». Ahí puede parecer que resaltas las bondades de la evasión al leer, algo que siempre se ha visto desde la rancia intelectualidad como algo negativo. —GB: No... No es evasión refugiarte dentro de un libro, habitarlo. Veo a gente que lee novelones evasivos. Respeto esa decisión, pero a mí no me interesa eso. Yo le pido a la literatura —el arte es diferente, porque es muy difícil que haya arte de evasión— una calidad de imagen, de página, de historia y de discurso. Más que evadirme, me gusta que me zarandeen, que me abran ventanas, que me propongan nuevos horizontes, que me enseñen a leerme a mí mismo, a explorar cosas que no sé que están ahí. —ECP: Esa es la aventura, ¿no? —GB: Es el espíritu en sí mismo de la lectura. Hay un aforismo que dice: «De la vida la lectura lo anticipa casi todo». La lectura nos ayuda a ser capaces de ser aquello que no sabemos, pero que la literatura nos propone: el héroe, el que viaja a lo desconocido, el que se adentra a sus propios abismos, el que tiene que lidiar con la culpa... Todo eso no es evasión, es formación, es construcción de la identidad y del mundo emocional. Otra cosa diferente es que la lectura en la infancia, en la adolescencia y en la madurez nos sirva para huirnos del mundo y habitar otros, para escondernos del ruido. Cuando yo era pequeño, leía debajo de las sábanas con una linterna de explorador; se suponía que debía estar durmiendo, pero me gustaba mucho explorar. También me gustaba subirme a los árboles a leer, que era un escondite doble: el árbol en sí y la lectura. Pero eso no es evadirse. —ECP: «Los libros son una habitación para dos». ¿La lectura es un diálogo mental en pareja? —GB: El autor tiene la obligación de seducir al lector con la historia que le plantea y el buen lector debe seducir al texto que le brinda el autor con su propia lectura, por eso me gusta, aunque ha sido criticado por algunos estudiosos, aquello de la “deriva del lector”, porque a veces encontramos cosas en la lectura que el mismo autor no sabe que están ahí. Pasa eso también con el pintor y el espectador. —ECP: Eso es un enriquecimiento maravilloso. —GB: Claro. Si eso no existe, no has completado el ciclo de la lectura. Papiroflexia es una habitación para dos porque es un libro de seducción, escrito al oído del lector, por la musicalidad, la atmósfera que he intentado darle al lenguaje. Además, puede leerse en la cama, en el sofá, en la arena... Lectores me cuentan que se han llevado el libro a la playa y han leído dos o tres aforismos con sus compañeros de sombrilla, los contrastan, los comentan... Como ves, cada lectura es diferente, nunca se hace la misma. —ECP: Un libro como habitación ya no para dos, sino para un trío. —GB: ¿Por qué no? Y como terapia de pareja, incluso. Imagínate una pareja que no se comunica. Pues Papiroflexia es una “alcoba” para que empiecen a hacerlo. —ECP: «El diálogo es impaciente, la lectura una escucha atenta», escribes en la página 19. La lectura requiere lentitud, concentración. Parece como si la lectura (lo permanente) tuviese siempre ventaja sobre el diálogo (la oralidad efímera). —GB: En general la gente dialoga poco y, cuando lo hace, dialoga mal. El paroxismo de eso es la política, donde se dialoga con sordera. Son soliloquios vacíos, ni siquiera son monólogos dramatizados. También ocurre en la educación: muchas veces se da un pacto impositivo o consensuado entre un profesor que habla y un alumnado que le escucha pero que debe preguntar poco, es molesto si saca de los márgenes del discurso a su profesor. Yo fui un alumno así de chaval. —ECP: Pero... Casi no existe hoy en día el buen diálogo... —GB: El buen diálogo necesita esa escucha activa y al mismo tiempo pasiva, pero por lo general predomina la escucha pasiva ruidosa. Pasiva porque importa un bledo lo que estás diciendo y ruidosa porque tenemos en la cabeza otras cosas y te estoy oyendo pero no escuchando. En cambio, en la lectura tiene que haber una escucha: la historia que te cuentan, la manera en que te la cuentan, el tono con la voz narrativa, con el grado de temperatura, de intimidad, de agitación, de profundidad, de timbre... Un libro es como un concierto musical. Si es un texto plano, es un libro malo. Ahí tiene que haber una orquesta: ahora entra el violín, ahora los timbales, un adagio, después un molto vivace... Eso tiene que estar en la estructura literaria del texto, sea poesía, novela o ensayo. —ECP: ¿Y qué me dices del periodismo y su velocidad, su urgencia? —GB: Aunque he practicado el periodismo efímero cuando me ha tocado hacerlo, no me interesa. Yo vengo del Nuevo Periodismo, el norteamericano, el de Capote, Talese... Defiendo que cuando hay buen periodismo en artículos, columnas, reportajes o entrevistas se puedan convertir en libro para que ese material perdure en el tiempo. Un ejemplo es La cultura, querido Robinson. He intentado, dentro del hilo de la actualidad, darle esa huella literaria que haga que ese texto se fije en el tiempo y pueda ser leído en cualquier momento, aunque sea la crítica de una obra teatral que se estrenó en 1997 o en 2010. —ECP: «A cierta edad, el lector padece crisis de género», dices. ¿No hallamos alta poesía en los párrafos de ciertas novelas? ¿No hay con frecuencia una prosa de oro en el diálogo dramático? Cuando envejecemos o evolucionamos como escritores no hacemos tanto caso a los géneros. ¿Por qué cuando se es joven sí se hace? ¿Por la radicalidad de la juventud? —GB: Conforme uno va cumpliendo años lectores hay mucha gente que va abandonando la ficción y se acerca al ensayo, porque tiene una madurez existencial y de pensamiento o una necesidad de búsqueda y de comprensión de un mundo nuevo en contraste con el que viene, con el que ha conformado su identidad cultural, y necesita encontrar esas respuestas en el ensayo porque no se las da la novela. Es muy raro que haya gente joven que lea ensayo y luego se pase a la novela. El ensayo es una crisis de género que se produce en la edad intermedia o en la edad madura. Luego, uno, conforme va cumpliendo años, borra de una manera más nítida los géneros. Hay un ejemplo en España muy paradigmático: Muñoz Molina empieza con novela de género (Invierno en Lisboa), deriva a una novela de autor (El jinete polaco), donde explora nuevos conceptos narrativos y rompe el discurso lineal, juega con la memoria, hace saltos temporales, introduce la autoficción con el padre, con Mágina..., etc, y luego se desplaza al ensayo con Ventanas de Manhattan o la novela ensayística (Sefarad)... Y llega a la edad madura en la que nos ha regalado libros estupendos, que son Ese andar solitario entre las gentes —rescata el flâneur de Granada que fue de joven comentado desde la perspectiva adulta, el de Madrid, y ese mismo flâneur descubre otro ruido de la ciudad—, Tus pasos en la escalera —con un juego de trampantojo a raíz de la compra en la casa de Lisboa— y el diario del confinamiento Volver a dónde. Eso se produce, como digo, porque hay una edad. La gente joven, al contrario, cree siempre en el género, pero quizás ahora menos, porque vienen de la posmodernidad. —ECP: Bueno, vienen ya de la hipermodernidad. —GB: Y, además, vienen con un adanismo brutal. Muchos creen haber descubierto lo que ya descubrió la Generación Nocilla. —ECP: Sí. Y también hacen mucha pedagogía —en el peor sentido de la palabra— estos millennials, incluso los de la Generación Z. Tú afirmas: «No solo de educación vive la lectura». No todo tiene que ser rosseauniano, ¿no? —GB: El todo por el todo no me va. El todismo, en lo que se ha convertido la sociedad del siglo XXI, esa mezcla entre millennial menos cinco, el adanismo... Si me compro unos zapatos, quiero que estén bien cosidos y la suela esté bien pegada, quiero que un pescado esté en su punto, que la paella lleve un tiempo de cocción... Todo en la vida necesita un tiempo de cocción. El sexo, por supuesto, también. Pues en la lectura ocurre lo mismo. Eso de “leo por leer” o “vivo por vivir”, “quiero porque quiero”, eso es devaluar la calidad de las cosas. Un problema de la sociedad contemporánea es que jugamos mucho con la prisa. En los planes educativos ocurre igual. En España hay que hacer dos cosas primordiales: la primera es que no se puede idiotizar a los niños, la segunda es que no se puede exigir a los niños que con catorce años lean El Quijote. En España hay una tradición de cuentistas como Iwasaki, Hipólito G. Navarro, Mercedes Abad, yo mismo, hay un montón de gente del cuento que sirve para que la gente se introduzca en la lectura. Nadie le mete mano a eso. Hacemos campañas absurdas con lemas como “El placer de leer”. Mire usted, no. El placer de leer lo tiene el lector veterano. La lectura es una disciplina que hay que educar, hay que salirse del tiempo, renunciar a otras cosas más inmediatas y buscar el espacio para leer. Nadie se atreve a decir que hay libreros que venden libros como si fueran patatas y libreros que te enseñan que cada libro tiene su recorrido. No se puede caer en el juego del escaparatismo, en la dictadura de los libros más vendidos o la novedad de los grandes grupos editoriales olvidándose de los libros de fondo. En el mundo de la música se aprecia muy bien esto que te digo: en la radio se pincha la música que la discográfica X ha pagado para que se ponga. En los grandes periódicos generalistas los fines de semana nos cuentan las películas que pagan las grandes productoras. Y a todo esto, el libro, que debería estar abierto a un diálogo inclusivo y libre, cada vez está más cercano a grupos de poder, a pandillas donde se autocitan, donde se hacen su propio archipiélago. También ocurre con los festivales literarios. Se los cocinan entre cuatro, diciéndose entre ellos lo guapos y listos que son y no hay ni una voz discrepante. A veces observo y me pregunto: ¿por qué en este festival no hay voces veteranas o voces jóvenes en este otro?, ¿por qué no hay otras voces además de las de siempre? El libro y la literatura debería ser lo contrario, pero nadie se atreve a decir estas cosas. Si las dices como las digo yo, eres tachado de ser un pirata sin bandera. Y como soy un hombre sin bandera, no tengo ningún problema en decirlo. —ECP: Sigo con otra cita de Papiroflexia: «84 Charing Cross Road, el amor en los tiempos del libro». Esto parece una microreseña. —GB: Hago homenajes aforísticos a autores que me han marcado, un tatuaje en mi memoria lectora. —ECP: Y otra: «Virginia Woolf escribía para salvarse de las olas». —GB: Son juegos metaliterarios. Papiroflexia es un libro mestizo o, mejor dicho, fronterizo, porque hay aforismos en forma de microcuento o microreseñas. Quería hacer un brindis al mundo cultural que compone mi imaginario de lector. Está también la pintura, cuando digo: «Goya pintaba como si fuera a ser leído». —ECP: Hay aforismos que son casi un poema o un verso. —GB: Yo diría que Papiroflexia, en cierto modo, de manera voluntaria, es un poemario. Heterodoxo, pero un poemario. Se puede leer como un libro de poemas perfectamente. —ECP: ¿Y París? Dices que «es un libro que se lee con zapatos». ¿Esa mitomanía parisina es fruto de una generación francófila? —GB: Llegué a una francofilia generacional por venir de la izquierda ilustrada. Los nacidos entre los años 50 o 60 nos empapamos de lecturas como los moralistas franceses, Proust, La comedia humana... Nuestra primera mirada cultural al mundo fue francesa. También nuestra educación fue francesa, no inglesa, ya que el segundo idioma del programa en el que nos educamos era francés. Con la EGB y el BUP eso cambió. Y luego está la ciudad de París, que descubrí primero leyendo a Balzac, Montaigne o Gide. Baudelaire es una lectura primordial en mi vida, la figura del flâneur, el spleen de París... Cuando fui por primera vez con 17 años, un amigo que era español pero llevaba tiempo viviendo allí, me dijo: «¡Qué raro, Guillermo! Caminas por París como si la conocieras de toda la vida!». —ECP: Y es que, de alguna manera, era así. —GB: ¡Claro! Yo ya había “andado” por París. Hoy es como mi segunda casa. Llego a París y me transformo. Es una ciudad que conozco muy bien, la he explorado a fondo: en sus barrios, a través de Cortázar, del boxeo francés, de los museos, de sus músicos y sus filósofos. —ECP: Fíjate que hay un aforismo en el que no llego a asentir del todo: «En la lectura se prohíbe el zapping». A muchos nos encanta releer ociosamente de una forma aleatoria páginas sueltas de nuestras bibliotecas particulares. —GB: Pero yo en ese aforismo me refiero sobre todo al zapping que se da mucho en la crítica literaria, y no digamos en los programas culturales. Hay gente que hace crítica de libros habiendo hecho una lectura americana. Ha echado un vistazo al inicio, una cata por la mitad y algo por el final y ya considera que se ha leído el libro. Ellos creen que disimulan, pero se nota mucho que no lo han leído. Los dos únicos zapping que me gustan con la lectura son el de tanteo, cuando estás en una librería y lo pruebas para intuir la calidad de lo que lleva dentro, y el zapping de la melancolía, el de ese día que estás en tu despacho, empiezas algo, te acuerdas de repente de un fragmento de Jack London o unos versos de Mª Victoria Atencia, lo encuentras, lo abres y lees un párrafo o un par de poemas. El otro zapping, el que detesto, es el zapping del tahúr, donde se nota en seguida que tiene la carta escondida del no lector. —ECP: Entre los nombres propios de Papiroflexia abundan los nombres de mujer. ¿Prestas atención al sexo del autor al leer o lees por género con intención reivindicativa? —GB: Soy contrario a la moda de mirar el sexo del autor y de jugar a la máscara y a la estrategia de los géneros. Me ha interesado siempre la literatura que tiene una sensibilidad o, como dijo Woolf, un lenguaje de lo femenino. Yo he leído siempre autoras: clásicas como Safo, las arábigo-andaluzas del siglo XII, algunas autoras del medievo u otras que en mi época nadie leía, como Clarice Lispector. He leído a casi todas las cuentistas norteamericanas: Dorothy Parker, Flannery O’Connor... He tenido una predisposición innata a lo femenino porque vengo de un matriarcado, he tenido más jefas mujeres que hombres y es un mundo, el femenino, muy natural para mí. En mi propia juventud me movía en cierta ambigüedad por mi aspecto físico, mi propia cultura... Elegí una carrera donde había más compañeras que compañeros, empecé a militar en política en una época en la que había muchas mujeres implicadas... Yo he rendido un homenaje a voces literarias que me gustan, femeninas o masculinas. Punto. No están, eso sí, todos los que son, porque si no el libro se convertiría en otra cosa. Simplemente elegí autores que, en un momento dado, me han encantado. Hay gente que leo y no está citada y se ha molestado. Y también he hecho guiños a escritoras con las que no tengo ningún tipo de relación. Y es más, hay algunos con los que tengo una pésima relación, que no me interesan como personas, no me tomaría ni una copa siquiera con ellos, pero que me interesa su obra y la leo. —ECP: Eso dice una cosa muy buena de ti.

—GB: Hay algo que, modestia aparte, me caracteriza y es que creo que soy una persona generosa. Creo que no somos una isla en el tiempo, sino piezas dentro de una telaraña, un caleidoscopio, y a mí me interesa siempre en mis artículos, en mis libros, hablar de compañeros, colegas y no colegas contemporáneos que me rodean y cuya visión del mundo —poética, política, periodística, narrativa— me interesa. En La cultura, querido Robinson, al final, escribí una distinción por los periodistas culturales. No mucha gente hace eso, no es lo habitual en el mundo de la cultura. Es un mundo muy cainita, excluyente, de pandillas cerradas. En cambio, yo practico la generosidad. —ECP: Se percibe en seguida que esa virtud forma parte de tu personalidad y, lógicamente, se refleja en tu obra. Citas, elogias. Eres un maestro del elogio, de hecho. —GB: Vicente Luis Mora lo dijo en la presentación: «Conozco poca gente tan generosa en el mundo literario y de la cultura como Guillermo Busutil». Y creo que es verdad. Porque, por lo general, no hay una honestidad ética en el elogio. Si hablo de este libro o de este autor no es por un interés personal, sino porque me parece que debe ser conocido y celebrado. —ECP: Por otro lado, reconoces que leer es un acto a contracorriente, casi marginal. —GB: Papiroflexia es un canto al ecosistema del libro. Dentro de ese ecosistema hay una mirada también crítica, aunque yo sea un tipo escépticamente optimista. Pero, a día de hoy, leer es un acto de resistencia. Si cogemos las estadísticas, nos están golpeando continuamente. La gente cada vez no es que lea menos, es que no crece mucho el número de lectores y, si metemos un poco más el escarpelo del forense o la linterna del detective, hay lecturas muy malas, mucha literatura de consumo basura, literatura como la comida rápida. —ECP: Libros llenos de letras, pero vacíos. —GB: Exactamente. Estuve hace poco en la Feria del Libro de Cádiz y había una cola brutal por un best-seller, le eché un ojo y me dije: “Esto es un libro de tren, para abandonarlo al llegar al destino. No es un libro que recomendaría a nadie ni vaya a guardar en mi biblioteca”. Leer es una revolución silenciosa. El ser humano, como persona y ciudadano, ha dejado de combatir, lo hemos dejado anestesiarse con las pantallas, que son un poco como el soma. La pastilla azul es internet. Se ha tirado mucho la toalla, nos conformamos, nos lo comemos todo. Hay gente que se rige apenas por las noticias falsas que le llegan al móvil. Se critica mucho en la barra del bar, en las redes, pero cuando tienes que dar un paso adelante y seguir a la Marianne con el pecho descubierto, son siempre los mismos. Mejor se quedan en casa viendo un partidito de fútbol. —ECP: Quiero terminar diciéndote que es admirable tu maestría metaliteraria, porque Papiroflexia no es un libro pedante, teniendo todos los mimbres para que lo pudiese haber sido. No das una argumentación extendida y machacona sobre lo estupendo que es leer, sino que es breve a propósito, hiperbreve con frecuencia, y sentencioso, pero abierto. —GB: Yo soy filólogo, como tú. Me maravillan Roland Barthes, Foucault, Benjamin, Wallace Stevens... Soy un gran amante de los teóricos de la literatura. Los he leído, los amo. Y creo que he sabido hacer de esas lecturas un poso e incorporarlas a mi lenguaje, como si las hubiese deconstruido. Papiroflexia sería como El Bulli del ensayo metaliterario. [...] Yo escribo siempre para llegarle a cuanta más gente mejor. A mí no me interesa ser un escritor de culto ni hermético. Tengo un tipo de lenguaje y un estilo concreto, al cual no renuncio, pero lo que trato es de acercarle a la gente la literatura, el arte o la fotografía con un conocimiento, intento que suban un escalón, pero no cinco.

0 Comentarios

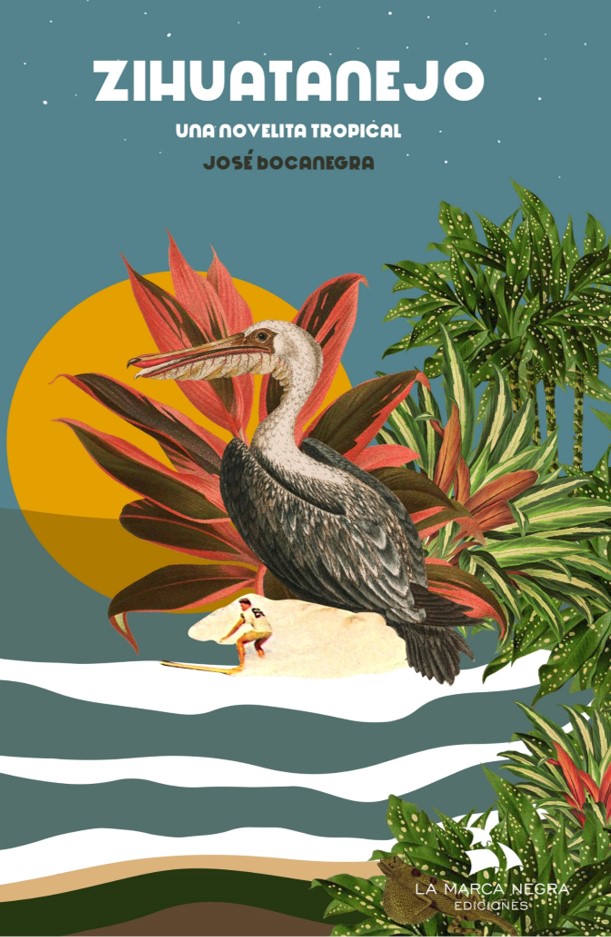

Entrevista realizada por AMOR COSTA José Bocanegra publicó este verano en La Marca Negra Zihuatanejo, una novelita tropical ambientada en las playas surferas del Pacífico mexicano. Lo hizo justo a tiempo para amenizarnos las vacaciones. Ahora que hemos vuelto al trabajo y extrañamos los días ociosos, nos queda juntarnos a charlar sobre aquella narración azarosa e improvisada como un día de verano. Nos sentamos en su balcón buscando alguna brisa en el bochorno murciano y empezamos a hablar de Vincent y sus asuntos antes de que el verano del 22 se pierda para siempre. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Hay alguna voluntad de que esta novela no sea catalogada como un relato escapista o estás cómodo con el tópico del paraíso soñado —aunque solo sea vacacional— en el que el único horario son los ciclos de sol? —JOSÉ BOCANEGRA: No, pero claro que es escapista, ¡si la novela comienza en el mismo lugar donde termina La redención de Shawshank! Siento una enorme atracción por este tipo de escenarios, pero como hombre europeo jamás me siento cómodo del todo en ningún lugar. Siempre percibo que algo está mal y, más aún, que yo soy parte de ese mal, de modo que todo se convierte en una especie de fuga permanente. —ECP: En el capítulo se habla de la blasfemia como el inicio de la «eterna tendencia al rupturismo» del protagonista, Vincent, sin embargo, tampoco se le presenta como un personaje provocador en la novela. ¿Te atrae la idea del rebelde integrado? —JB: Cuando Vincent piensa en su hogar no es un personaje integrado, sino todo lo contrario. El ingenuo deseo de encontrar un lugar diferente es una manifestación de su ruptura con el entorno conocido. En cambio, cuando se encuentra fuera de casa, Vincent tiene una actitud mucho más humilde y creo que respetuosa. —ECP: En el mismo capítulo se habla de libro como una palabra sagrada. El protagonista desde el principio se presenta como escritor y los demás lo tratan como tal. ¿Es imposible huir de la pose cuando se trata así a un personaje? —JB: No se me había ocurrido esa asociación, pero ahora que lo mencionas es curioso cómo ha evolucionado la literatura desde una concepción sagrada en el pasado hasta el concepto absolutamente mundano de nuestros días. El de escritor —o así lo percibo yo— es un oficio devaluado, de modo que la caracterización de Vincent como tal no tiene la intención de elevarlo, sino más bien de conseguir un perfil bajo y un efecto ligeramente cómico. —ECP: El escapismo implica un choque cultural y la expresión de ese choque. Se reflexiona mucho sobre la idea del exotismo en cuestiones lingüísticas, culinarias, sociales... ¿Ha sido difícil conseguir en el personaje el equilibrio entre el deseo de no ser considerado turista y el empeño en identificarse con el entorno de un modo que huye del disfraz? Creo que te ha salido bien y que la ironía te ha ayudado mucho. —JB: Hay una referencia explícita a la obra de Paul Bowles El cielo protector, donde se discute la diferencia entre turista y viajero. No es un tema menor plantearnos si como ciudadanos europeos podemos aún viajar sin convertirnos en banales turistas. Estar dispuesto a conocer un lugar, aceptando su idiosincrasia desde una mirada respetuosa y alejada del eurocentrismo, creo que significa también reconocer quién eres y ser honesto en eso. Llegar a un país extranjero imitando, por ejemplo, el acento de la población local puede ser molesto, además de ridículo. —ECP: ¿La obsesión de no ser turista está asociada a la idea de escapar del capitalismo de forma sincera o el hecho de asociarlo a unas vacaciones lo hace imposible? Lo digo porque no son pocas las veces que se cuentan los estragos paisajísticos del turismo. —JB: La intención de distanciarse del turista es ética, pero también estética. Creer que ese distanciamiento puede ser absoluto, por otro lado, es arrogante y deshonesto. He aquí la gran contradicción. El turismo de masas es una manifestación del capitalismo y otra de sus agresiones al medio ambiente. Vincent se distancia de eso, puesto que llega a un lugar más escondido y que, de algún modo, se resiste a caer en ese modelo, si bien hay signos de que la máquina trituradora puede llegar de un momento a otro. En cuanto a las vacaciones, hay un componente de clase. El fin de semana, los puentes o las vacaciones son pequeñas ventanas de las que los trabajadores disponemos para experimentar la ilusión de estar emancipados. Dado que somos conscientes de que es tan solo una ilusión, se trata de una libertad defectuosa, puesto que viene picada por la melancolía. —ECP: Hablemos del resto de personajes. Yo los veo a todos como secundarios. ¿Esto es una consecuencia de esa escapada al paraíso? ¿Son las relaciones establecidas algún tipo de infierno? La seductora idea de empezar de cero en un sitio en el que no te conocen, ¿funciona en algún otro sitio que en una playa paradisíaca llena de gente guapa y atlética que va a su aire? —JB: En realidad, creo que todos esos personajes secundarios, junto al espacio que habitan, conforman el protagonista colectivo de esta novela. En ese sentido, el protagonista, Vincent, sería en realidad el único personaje secundario. Se trata de un recurso para acceder a ese universo, paradisíaco o no, que se representa desde el propio título de la novela y que la trama del viaje ha utilizado desde antes de La Odisea. En cuanto al escenario, creo que las posibilidades son ilimitadas: una jungla, una ciudad, un páramo... —ECP: Entre este cuerpo de baile que son los secundarios de Zihuatanejo a veces no hay diferencia en el tratamiento a animales y a personas. Se habla de pelícanos, cocodrilos y arañas como de otro vecino más al que hay que tener en cuenta. ¿Hasta dónde llega la reivindicación de la naturaleza fuera del tópico literario? En este caso yo lo he leído como un locus amoenus con bichos. Me parece un paraíso en su versión barroca, brillante pero con el memento mori en forma de picaduras e infecciones. ¿Crees que no hay modo de exaltar los momentos de felicidad y plenitud si no es mostrando el reverso tenebroso? —JB: Apenas un par de meses después de terminar el manuscrito, leí un artículo de Manuel Rodríguez Rivero en El País titulado ‘¡Animalitos!’. En él comenta una tendencia reciente de la literatura que yo desconocía como tal, a la que llama nature writing o, más específicamente, animal writing. Me resultó muy curioso porque tanto Zihuatanejo como Vacas (las dos estaban ya escritas, pero aún sin publicar) se podrían enmarcar dentro de esa corriente. Rodríguez Rivero considera que ante la idea de que la naturaleza como la hemos conocido se descompone ante nuestros ojos, escribimos arrastrados por un sentimiento de nostalgia preventiva. Zihuatanejo o la playa de La Saladita son entornos paradisíacos, llenos de vida animal y vegetal, pero la cuenta atrás ya ha comenzado. —ECP: Hablando de naturaleza barroca, la palabra monstruo aparece varias veces para referirse a olas de cuatro metros o a Vincent comiendo chapulines a puñados. Me gusta esa visión de la monstruosidad relativa y me gustaría saber si está en la base de esa descripción de la naturaleza como una enorme fuerza de destrucción. Porque está yuxtapuesta a otras descripciones absolutamente pacíficas. —JB: Esto me hace recordar a Gulliver, a quien la naturaleza sacude y hace naufragar y el azar lo lleva de una a otra playa. Entonces Gulliver puede ser un gigante o un ser diminuto, esa es la monstruosidad relativa de la que hablamos, creo. Sin embargo, la naturaleza nos da a veces una tregua y somos capaces de considerarla en todo su esplendor y admirar su incomparable belleza. Es maravilloso que, sabiendo cómo acabará nuestra historia en este mundo, aún tengamos la capacidad de detenernos a contemplarlo. —ECP: A veces tienes esa ambigüedad referencial entre animales y personas, que ya vimos en Vacas. El efecto a veces es cómico y a veces es muy profundo, es quizás el recurso menos realista y permite yuxtaponer escenas cercanas a las fábulas. ¿Te interesan en este vaivén entre la animalización y la simbología? —JB: Los que convivimos con animales tenemos la posibilidad de comprobar que, más allá de estereotipos, cada individuo animal tiene sus propias costumbres y manías. Cuando te acercas a un animal en su singularidad, eres consciente de que él también es, si no una persona, un individuo. No me gustaría nada caer en un discurso infantil en relación a esto, solo digo que escribir es, en este caso, un intento de conocer a cada persona, cada ser o cada objeto en su individualidad. En cuanto a esa identificación entre persona y animal o viceversa, la fábula ya plantea, como dices, esa posibilidad y supongo que cobra sentido en tanto que unos y otros tenemos ciertos rasgos comunes. —ECP: A menudo se describen los paisajes como fotografías o decorados, como tarjetas postales. ¿Es imposible ya para el ser humano moderno relacionarse con la naturaleza directamente? ¿No podemos ver la belleza sin que medie el arte? Las excepciones son las experiencias surferas. En el precioso fragmento 38 la belleza viene de sentir la fuerza de la naturaleza sin intermediarios. ¿Es una visión del arte como la triste metadona de quienes vivimos en un tercero sin ascensor? —JB: Es una cuestión compleja. El arte no puede ser un sucedáneo de la realidad sino una vía para ampliar nuestra experiencia de la misma. En una ocasión, hace ya muchos años, me encontraba en un parque bajo los efectos del LSD. Había comprado una botella de vino blanco y después de darle un buen trago miré los árboles y me dije: «Son preciosos. Alguien debería pintarlos». Acto seguido me respondí: «¡Qué tontería! ¿Para qué pintarlos cuando cualquiera puede venir aquí y contemplarlos directamente?». Supongo que el arte va mucho más allá de la mera representación, lo que no impide que a veces sea también un recordatorio de que existen otros mundos más allá de los muros de nuestras prisiones. —ECP: Se me ha ocurrido que podía ser una representación del paraíso con ángeles surferos en forma de felices ídolos jubilados, y el infierno los que se quedan sometidos al trabajo. Los que nos vamos de vacaciones somos el purgatorio. ¿Qué te parece?

—JB: Me parece una idea maravillosa, lo imagino como un cuadro de El Bosco o algo así. Es indudable que el sistema de trabajo, tal como está planteado, es un infierno absoluto e irracional que solo conduce a la enajenación del individuo y la destrucción del medio ambiente. —ECP: Además de los surfistas y los locales, entre los personajes humanos está esa segunda persona con la que el narrador nos sorprende, al principio en escenas separadas hasta que la pareja protagonista se junta. ¿Cómo se te ocurrió este recurso? ¿Por qué se usa con un solo personaje si la historia entre los dos está tan difuminada en la narración como otras relaciones? ¿Es el solo tú serás tú de Salinas? —JB: El empleo de un personaje femenino como destinatario de toda la narración y el uso de la segunda persona para acometer esta estrategia es por mi parte un homenaje a uno de mis libros favoritos que, además, es mexicano. Hablo de Pedro Páramo, donde la evocación de la mujer amada por parte del cacique siempre me hizo estremecer. Mi modo de escribir es orgánico, no sé de antemano todo lo que voy a realizar, sino que sigo una línea. Debido a esto, tuve que tomar algunas decisiones imprevistas en relación a la perspectiva del narrador, puesto que el personaje de María no debía aparecer en el mismo plano que el de Vincent. Me arriesgué con eso, pero creo que fue un acierto. —ECP: He dicho que la relación amorosa está difuminada, pero en realidad habría que hablar más bien de sutileza. ¿Es esta contención una evolución en tu obra, una tendencia estilística con futuro o la has ensayado en esta novela como un experimento formal? —JB: Me interesa mucho esta cuestión y me alegra que la hayas percibido. Hay toda una cuestión estética aquí, pero también una postura ética del escritor respecto del lector. El narrador, según mi punto de vista, debe contar, pero no explicar. Si un escritor le da todo explicado y bien mascadito a sus lectores, los acaba infantilizando. Es una postura paternal y deleznable en un autor con un mínimo amor propio. En cambio, el escritor que va presentando los hechos sin explicarlos permite que la historia vaya por debajo del texto o entre las líneas, si lo prefieres. El lector tendrá entonces espacio para considerar esos hechos y construir su propia interpretación como un adulto funcional. —ECP: Después de esta consolidación de la narrativa surfera con tu tercera novela, ¿crees que es el momento de la explosión definitiva de este tema en la literatura murciana? ¿Estáis creando escuela Lujo Berner y tú? —JB: La escuela literaria, como todas las escuelas, no se detiene nunca. Admiro a Lujo Berner y además de las coincidencias temáticas creo que compartimos algunos referentes artísticos y literarios. En cuanto al surf, es una experiencia muy poderosa que nos sirve para estar en contacto con la naturaleza e incluso con una parte muy íntima de nosotros mismos, como una especie de meditación. No obstante, creo que es el momento por mi parte de ir hacia nuevos escenarios y perseguir otras ideas. Entrevista realizada por JOSÉ LUIS ZERÓN HUGUET El que mira Rafael Camarasa pertenece a la generación de poetas surgidos en Valencia en los 80, conformada, entre otros, por Gallego, Marzal, Miguel Argaya, José Luis Martínez, Méndez Rubio y Enrique Falcón, si bien se adscribe a esa otra línea de poetas valencianos alejada de los círculos universitarios y donde estarían incluidos Uberto Stabile, Fernando Garcín y Jesús Zomeño, que según Xelo Candel en su estudio “La mies y la espiga”, «comparten una ambientación urbana y el gusto por el cómic, el cine negro, la música pop y una estética del análisis de la melancolía». Colabora con ellos en revistas de la época, y con Garcín dirige la colección de poesía ‘La línea de sombra’. Ha publicado los libros de poemas Cromos (2007), El sitio justo (2008), Cabos sueltos (2018), Sin noticias de Liliput (2019) y El que mira (Visor, 2022), ganador del premio Ciudad de Burgos 2021. Rafael Soler escribe en la contraportada de El que mira que Camarasa «es un poeta siempre atento a lo grande y lo menudo, notario de nuestro deambular por este accidente vertical y transitorio que llamamos vida», y añade que «lo cotidiano, que siempre es lo esencial es aquí la ocupación del que primero mira para luego ver. Desde su faro, el poeta da cumplida respuesta con un lenguaje bien tallado donde nada sobra». Tiene razón mi amigo Rafael: en pocas líneas ha sintetizado las claves maestras de este libro equilibrado y austero que hay que leer con la misma atención con que su autor mira el mundo. Pese a lo dicho, El que mira no es un libro fácil ni del todo explícito, pues el autor hace uso de la elipsis en no pocos poemas, es decir, evita las descripciones enfáticas y las explicaciones obvias y deja que el lector se aventure en la búsqueda de otros enfoques y significados, pues lo que llamamos realidad objetiva no siempre está en el mismo plano emocional de quien la observa. Dicho de otra manera: accedemos a la realidad no tal cual es, sino como la capta nuestra mirada. De entrada, podríamos calificar El que mira de libro realista, pero sería una apreciación simplificadora. Rafael Camarasa no transita la imaginación, ni se adentra en mundos oníricos, pero desfamiliariza lo ordinario abordando desde una mirada ontológica moderna, sin énfasis ni piruetas expresivas, el carácter mutante de la realidad. Rafael Camarasa ha articulado este poemario en tres partes. La primera se titula “Miopía” y la tercera “Presbicia”, y ambas constan de un solo poema La segunda, titulada “Hipermetropía”, ocupa la práctica totalidad del libro. En el poema de la primera parte, titulado ‘Dioptrías’, el autor nos habla de la anomalía del ojo que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos e identifica la miopía y el acto de escritura: «Escribir y llevar gafas son actos que se parecen / —como se parece un cuerpo a su sombra / o una sombra a una metáfora—. / En ambos, la voluntad de aclarar lo difuso, / de concretar las dobles figuras. / Si no de atravesar la niebla, / sí que de distinguirla». En la segunda parte nuestro poeta se ocupa de la anomalía visual que consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos próximos y nos habla de lo que él siente más próximo: el paisaje natural o urbano que le rodea, su familia, el paso del tiempo, el amor perdido, los vecinos, los acontecimientos diarios más o menos destacables. Su mirada es irónica a veces; otras nostálgica y algo desencantada. Se cierra el libro con un poema titulado ‘Alegría’ a modo de poética, que habla de lo efímero e inconsistente del mundo que nos rodea, de las alegrías y naufragios. El autor se dice que «todo lo que sucede conviene» a pesar del cansancio que provoca la vista cansada. En El que mira se enriquece el acto de ver con la mezcla de otras sensaciones y una hábil combinatoria de lo opuesto. Este libro transmite una intimidad profundamente humana, no exenta de melancolía, a través de un discurso nada altisonante, sin artificios ni florituras, con palabras prosaicas y un ritmo armónico, casi silencioso, pero preciso. La escritura poética de Camarasa es asimismo una vía de salida de la intimidad y una forma de documentar lo leve, lo que sucede en el mundo de forma imperceptible o escasamente reseñable. Y ahí, en esa capacidad para tasar y transformar lo consuetudinario, se muestra el poder de la poesía: mirar de otro modo a pesar de las continuas circunstancias que asaltan a la mirada cegándola o velándola, porque la mirada trata de liberarse de la sumisa adicción a la pereza, a la cultura de lo fácil y accesible, forcejea con la falta de atención, el desinterés, la ausencia de asombro. Rafael Camarasa no busca, pues, los grandes hallazgos, no da testimonio de lo excepcional y maravilloso, solo pretende, y lo consigue con creces, pespuntar una poética cuyo eje es la capacidad de captar, buceando en el pasado y rastreando el presente, las fulguraciones misteriosas de lo efímero, el sentido de cada pequeño acto, las hebras de escepticismo, las fisuras de la consciencia. No encontraremos en estos poemas imágenes imprevistas, ni torceduras del lenguaje, ni verbo suntuoso, ni alta intensidad. La belleza está despojada de esteticismo y la intimidad de egolatría. El que mira delimita el camino de una sentimentalidad propia que a veces se acerca al abismo guardando una prudente distancia a través de una ironía inteligente, tersa y serena. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Rafael Soler dice que en tu nuevo poemario hay «una muy lúcida reflexión sobre el amor y el paso del tiempo», y en algunos poemas, añado yo, el lector siente el intento de atrapar la felicidad del mundo perdido, pero sin desatender el presente. En este libro y en tu obra en general, ¿qué pesa más: la ausencia o la presencia? —RAFAEL CAMARASA: Yo creo que la presencia. El recordar es inevitable para todo ser humano, pero yo no soy de mucho mirar atrás. El recuerdo es necesario, y precisamente en el libro que estoy escribiendo ahora hablo mucho del recuerdo, pero como una filtración de lo que pasó, un acomodo que nos ayuda a seguir y que llega hasta nosotros depurado. El recuerdo a mí me duele por lo que tiene de cosa muerta e irrecuperable. Sé que está ahí y acudo a él cuando lo necesito, pero no me recreo. Sin embargo, también duele el presente y la imposibilidad de aprehender el momento bello. El caso es que vivo en una insatisfacción constante entre el pasado y el ahora, y quizá por eso escriba. En el poema ‘Alegría’, que cierra el libro, por ejemplo, más que del recuerdo concreto, hablo de la sensación de lejanía de ese momento y del avance del protagonista hacia el final. A veces, se añora el pasado —y se magnifica— porque estar en él significaría tener más vida por delante. —ECP: ¿Tu libro es el fruto de una labor lenta y madurada o de una irrupción vertiginosa e intempestiva? —RC: Antes era más rápido e impetuoso escribiendo, pero de un tiempo a esta parte mi escritura es más lenta y reflexiva. Este libro tiene poemas de hace cinco años, que es el tiempo que ha tardado en llegar a ser como es. Surge de un anterior libro, que guardaba mucha conexión con mis relatos, que es otra parte de mi literatura. Llevo un tiempo queriendo separar una faceta de otra, lo que requiere suprimir ironía y corrosividad, de las que mi narrativa tiene mucha. Eso me llevó a ir puliendo el texto para llegar a unos poemas austeros, contenidos, pero no ausentes de fundamento. De una línea clara, pero no superflua. —ECP: Aunque en El que mira está muy presente el mundo urbano, hay también una presencia de la naturaleza no constante, quizá en un segundo plano; una naturaleza que actúa completamente ajena al ser humano. Estoy pensando por ejemplo en el poema ‘Intemperie’. Por cierto, el perro o los perros aparecen frecuentemente en tu poemario. —RC: Sí, la naturaleza aparece en algunos poemas, pero como un elemento donde me adentro como en un paréntesis. Soy un ser claramente urbanita y la naturaleza produce en mí el mismo efecto que la ciudad para alguien que procede del campo. Es un elemento que me perturba, me conmueve y me sorprende. Y que, por supuesto, tiene sus propias leyes, ajenas el hombre. Me interesa el efecto de encapsulamiento que me produce, de pausa. Similar al que, sin ser religioso, me transmite una iglesia. Respecto a lo de los perros, son animales que me gustan y que creo que actúan como catalizadores para despertar en nosotros cosas que teníamos enterradas. No sé si un perro te quiere, tomando el amor como sentimiento humano, y si el mérito de lo que sentimos por ellos es suyo o nuestro, pero lo que está claro es que nos remueven cosas. —ECP: Tu poesía puede parecer prosaica a primera vista, sin embargo, hay una cadencia musical que trata de pasar inadvertida, pero resulta audible al mismo tiempo entre la aparente trivialidad de la anécdota y un lenguaje despojado de adornos superfluos y en ocasiones coloquial; hay una narratividad elíptica, una belleza misteriosa e inasible que trasciende la mera cotidianeidad y que hace colisionar el deseo con la realidad. Es decir, aunque lo parezca, no todo es diáfano en este poemario. Yo diría que hay mucho claroscuro. —RC: Respecto a la música, estoy completamente de acuerdo. Yo mismo, en textos escritos en prosa, pero que han aparecido en colecciones de poesía, distingo por la música los poemas, de aquellos que son textos poéticos, aunque en ambos esté la poesía. Creo que hay una distinción entre poesía y poema, y que la marca la música interior, que, en mi caso, no es buscada ni medida conscientemente y tiene que ver más con la intuición. Y estoy completamente de acuerdo en que mis poemas parten de una apariencia clara y de falsa ligereza, y que encierran lecturas oscuras de la condición humana. Me interesa mucho la parte que todos escondemos por convenciones sociales y que no solemos mostrar, pero que nos une al animal que somos. Por otra parte, tienen varios niveles de lectura, con una apariencia de accesibilidad, precisamente, por esa cotidianidad a la que aludes, y la ausencia de artificios lingüísticos. Pero si se escarba, hay más. También esa belleza inasible de la que antes hablaba. —ECP: En El que mira hay muchos poemas que son poéticas camufladas, por ejemplo ‘El exhibicionista’ o ‘Señor Miyagi’. También me llaman la atención los finales de los poemas, rotundos, a veces con un latigazo sentencioso o aforístico. —RC: En todos mis libros, incluso en los de relatos, hay una parte metaliteraria donde reflexiono sobre lo que es escribir. Esos poemas que mencionas podrían entrar en esta consideración. Especialmente, ‘Señor Miyagi’. Es un poema que surge a raíz de una entrevista que le hacen a Francisco Brines. Allí dice algo que me hace pensar, y que yo tomo y mezclo con referentes de mi generación, como es el señor Miyagi de Karate Kid. Evidentemente es una declaración de intenciones o, como tú bien dices, una poética. Respecto a los finales de los poemas, es algo que me han dicho muchas veces, y es curioso porque cuando, a partir de una idea, pienso en un poema, me surge muchas veces el verso final antes que el de inicio. Creo que esos finales ayudan a decantar esa prosa elíptica, esa narratividad de la que hablabas, hacía el terreno de la poesía, entendida más clásicamente. —ECP: Encuentro cierta conexión entre tu poesía y la de Wislawa Szymboska. Creo que fue ella quien dijo algo así como que una vida llena de experiencia no asegura una buena escritura y que es muy importante la percepción sensorial de las pequeñas cosas. —RC: Me alegra que te hayas dado cuenta porque es una cosa que es cierta. Sin pedantería, diré que yo ya escribía con este estilo antes de conocer la poesía de Szymborska. La descubrí mucho antes de que internet la hiciera accesible a todos, mediante una antología que se llamaba Paisaje con grano de arena. Y me reconfortó encontrar a alguien que escribiera de una manera tan aparentemente sencilla, pero profundamente profunda, y que se asemejase a lo que yo trataba de escribir. Fue satisfactorio ver que en un poema puede haber anécdota, suceso, esos componentes narrativos que algunos desdeñan, y sin embargo ser poesía de primera clase. No obstante, le dieron el Nobel. —ECP: También se te ha emparentado con la ironía de Simic y su capacidad para observar los detalles más nimios. De hecho, unos versos suyos encabezan la primera sección de tu nuevo libro. ¿Con qué otros autores te identificas? —RC: Me encanta Simic por su ironía y su surrealismo real y oscuro, que aunque a veces se aleje de la poesía clara que yo hago, me traslada a una realidad onírica como de campo de batalla, de ciudad derruida. Otra poeta que me ha influido mucho últimamente es Louise Glück. Aunque su lectura ha llegado a mí a través de la concesión del Nobel y es reciente, he leído ya bastantes libros, y es una autora que me hipnotiza por su poesía austera, seca pero intensa, no exenta del elemento narrativo. Su poesía me recuerda a esos objetos sencillos que parece que todos podemos hacer, aunque no sea así. Sin embargo, mi gran influencia, curiosamente, no viene por la poesía. Si hay alguien me ha influido por esa capacidad de observación de las pequeñas cosas es Chejov. Sus cuentos están llenos de poesía que flota, no se exhibe, pero que está en el ambiente. Él también influyó en Carver, que además de relatos escribió poesía y es otro de mis favoritos. —ECP: Se ha dicho de El que mira que es un poemario irónico, austero, nada retórico, que los versos son sobrios, despojados de ornamentos, sin embargo, asoman algunas imágenes muy logradas y, sobre todo, manejas el símil con maestría.

—RC: Yo siempre, cuando escribo, más que explicar algo con palabras directas, que a veces es difícil de que sean exactas y certeras, suelo utilizar el símil o, podríamos decir, que la parábola, para que aquello de lo que hablo llegue, por decirlo así, de una forma visual. Otros utilizan el propio lenguaje como continente y contenido. Cada uno tiene su camino y todos son válidos. Quizá en eso tenga que ver con que provengo de una cultura muy arraigada al pop y a lo visual. En mi poesía, lo poético está más en la imagen que creo, que en el propio lenguaje. —ECP: En algunos poemas abordas el tema de la familia. Se trata de estampas cotidianas, de una sutil liviandad que esconden sentimientos íntimos inquietantes, por ejemplo ‘Niños en mi salón’ o, en mi opinión, uno de los mejores y más hermosos poemas del libro: ‘Rosas’. —RC: Yo hablo de lo que me rodea. Lo cotidiano, lo diario, forma parte de mi vida, y en ello está la familia. De todo eso me nutro y trato de hablar de ello de una manera universal, no costumbrista, de manera que los poemas pueden ser leídos dentro de muchos años y tengan un significado vigente. La gente que me rodea y, entre ella la familia, forman parte de mi cotidianidad. Y en ese día a día hay zonas luminosas y oscuras. O las dos cosas a la vez, como sucede en el poema del que habla, ‘Rosas’. Que habla del amor a una madre, de la vida y la muerte. —ECP: Otro filón de tu poesía es la capacidad de observación, el don de mirar aquello que nadie mira, la capacidad de atención en este mundo de desatentos, y en tu nuevo libro ya se hace notar en el título mismo del poemario y en uno de los poemas del mismo. —RC: Es una cuestión de carácter. El mirar y ver me ayuda a, además de conocer lo que me rodea, conocerme a mí mismo porque en esa observación hay una comparación y un reconocimiento. En el fondo no somos tan distintos, y a veces el mirar te hace volver sobre tus pasos y hacer examen de conciencia. También comprenderte. En este libro he dado un paso atrás y he observado, con la máxima frialdad y lucidez que me ha sido posible. —ECP: Como digo al principio de esta entrevista, en El que mira no te olvidas nunca del pasado, pero creo importante destacar que estás atento al presente y hay una actitud ética y un tono de denuncia desde la sobriedad y la templanza, como por ejemplo en los poemas ‘Caminantes’, ‘Anclas’, ‘Luces’ y ‘Sótanos’. —RC: Sí, pero esa actitud ética puede que no sea buscada. El hablar de cosas y gente y situaciones que observo, y de las que también formo parte, obligadamente te hacen tomar una posición sobre ciertas actitudes humanas. Es algo que es casi inevitable. En esos poemas que mencionas hay desde un poema sobre la pandemia —más que sobre la pandemia, sobre el miedo que tenía la gente de estar encerrada en casa, cuando, de hecho, ya vivimos encerrados en nosotros mismos sin comunicarnos con los demás— hasta uno sobre el miedo a la muerte que manifestamos en un velatorio, con gestos de los que no somos ni siquiera conscientes. Como tú has dicho, El que mira es un título perfecto para lo que el libro encierra. —ECP: Y ya para finalizar me veo obligado a hacerte una pregunta tópica: ¿qué ha supuesto para ti ganar un premio de tal envergadura y ver editado tu nuevo poemario en una de las editoriales punteras de poesía española? —RC: Nunca creí que podría ganar un premio de este calibre. Es un sueño haberlo ganado. Me parece increíble que un libro que escribí en la soledad de mi casa se haya abierto paso entre casi doscientos poemarios. Lo mejor de todo es la publicación en Visor, que te asegura estar en todas las librerías y que el libro sea accesible para cualquiera. Es un gozo entrar en la librería, mirar los estantes y ver que tu libro está ahí. Otra cosa es que guste o no. También es gratificante que, por la distribución que tiene el libro, me lleguen, a través de las redes sociales, noticias de gente que lo ha comprado y cuelga alguno de mis poemas en internet. Es muy satisfactorio. Entrevista realizada por ANTONINO NIETO RODRÍGUEZ Fin del mundo del fin Izara Batres es poeta y escritora, doctora en Literatura, profesora de Literatura Española e Hispanoamericana y de Escritura Creativa. Es autora de los poemarios Avenidas del tiempo (2009), El fuego hacia la luz (2011), Tríptico (2017), Sin red (2019) y Fin del mundo del fin (Valparaíso, 2022); del libro de relatos Confesiones al psicoanalista (2012); de la novela ENC o El sueño del pez luciérnaga (2014); y del libro de ensayo Cortázar y París: Último round (2014). Su obra ha recibido numerosos reconocimientos literarios internacionales. También escribe artículos y reportajes periodísticos, así como teatro y guion de cine. Es cofundadora del colectivo artístico Numen y del Movimiento Cronópico. Debo decir que la fuerza de las acciones que uno realiza reside muy a menudo en su capacidad para los agradecimientos. Gracias a Izara Batres por hacer de la belleza cómplice en este desatrancar el día a día del cuento que nos ha tocado masticar. Gracias, también, a Izara Batres por contar conmigo para este su gozar el fuego y la multiplicidad, por hacer del quiero palanca: todo es memoria, dibujo en el salón del olvido. Y gracias a Izara Batres por vestir los sueños y hacer de la realidad gozo imperecedero. Buenas mañanas, tardes, noches, a todos los nacidos: a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Querida Izara, para celebrar la luz... ¿Eres Izara o eres poeta, o se trata de una unidad sin orillas ni remos? —IZARA BATRES: Eso mismo, la poesía se imbrica con la respiración. —ECP: ¿Cómo surge el poema? ¿De dónde te llega? ¿Lo buscas tú o es él el que te busca y se pone a tu alcance? —IB: Los poemas te buscan, los poetas somos canales, ante todo. La parte de la intuición pura colabora con la racional, pero primero hay que dejar volar a la primera y con toda la fuerza posible. De hecho, es algo que irrumpe, o al menos así me sucede a mí, hay que dejarse llevar por la imaginación para poder transfigurar porque, si no, no ocurre nada. El trance poético abre la brecha en el continuo, es un incendio y a la vez un bálsamo. —ECP: En tu copa construyes desde lo inalcanzable la fuerza del viento: desnudas las sombras, proteges, invencible, el no lugar del quiero... ¿«No puede ser que estemos aquí para no poder ser»? —IB: En Rayuela Cortázar nos traslada esa reflexión a través de Horacio Oliveira. Es la primera reflexión que todos deberíamos hacer cada mañana al levantarnos, un clamor necesario, una protesta que viene del fondo de lo que somos, querer ser plenamente, nuestro derecho a poder ser, a poder vivir, y no solo a sobrevivir. —ECP: Bendita la sed que en el barro aúlla, bendita la sal que en la poeta aúna tiempo, piel, mística, metafísica. ¿A dónde nos lleva, en su belleza, Fin del mundo del fin, tu nuevo poemario? —IB: En el libro hay un diálogo con la esencia y con el absoluto, pretende ser un temblor de cimientos, un viaje alquímico que nos lleva desde el fin de los tiempos —con alusiones a la actualidad— a su recomposición y necesaria reinvención permutante, reveladora y convulsiva, recorriendo diferentes estaciones del ser. Se divide en las fases de fragmentación (exploración del abismo) incendio (donde nace un grito necesario, una rebelión) transfiguración y pasaje (en alusión a la iluminación y la esperanza), en el anhelo último de trascender el tiempo y el espacio, salir del laberinto (que tiene reminiscencias de lo espaciotemporal, pero también de lo social) y encontrar al fin la puerta. En este sentido, sí, hay un partirse en mil pedazos y renacer. —ECP: Nos han transformado, querida Izara, en aceleradas rendiciones múltiples. Cántanos sin rencor, como tú eres, la gran característica de estos no tiempos que, bulímicos, nos paladean y vomitan sin límites. ¿Cómo se revela la poesía, la verdadera, contra ese mundo del fin? ¿Qué es el movimiento cronópico? —IB: Vivimos en un tiempo en el que, en efecto, se está reduciendo al ser humano a una especie de esclavo funcional, un rumiante, un consumidor-productor. Contra esas rendiciones múltiples, como tú bien las llamabas, tenemos el recuerdo, los activos despertantes. Cortázar, que era un mago y un portador de la antorcha inextinguible, inventó a los cronopios contra el hormigón. El cronopismo pretende ser eso, un vuelo en contra de lo mecánico, la apertura en el muro, una brecha necesaria en el continuo, la búsqueda de un sentido que solo entrevemos. La poesía a través de las imágenes y las metáforas pretende trasladarnos el corazón de las cosas, no se limita a describir, quiere que las vivamos, que, como camaleones espirituales, penetremos en la esencia, por eso utiliza recursos diferentes a los de la prosa, quiere alcanzar lo inasible, lo inefable. El lenguaje se queda pequeño para lo atemporal. Por eso es necesario comprender el poder de lo simbólico que conocían muy bien los surrealistas, obviamente los simbolistas. No se puede alcanzar la llama desde la materia, no se puede alcanzar eso que no se puede decir desde una escritura apegada a lo lineal, a lo concreto y a lo literal. Hay que abrir el intersticio. La poesía va más lejos que nosotros, tenemos que alcanzarla, no pretender empequeñecerla y hacerla simple. Es sencilla y a la vez es profundamente compleja, como el mismo acto de comer. Y eso hay que respetarlo. En nuestros días eso se vulnera, no se educa en la poesía, en su verdadera esencia, y eso hace que se entienda como algo aburrido, lejano, o excesivamente plano y ramplón. Lo que pretendemos con el Movimiento Cronópico es fomentar una enseñanza, transmisión y comprensión de la poesía, de forma que la gente pueda vivirla y valorarla. En La lámpara maravillosa Valle-Inclán lo definía muy bien. Y Julio Cortázar, en su ensayo “Para una poética”, lo explica todo. Son libros que no me canso de recomendar. De lo real, la feliz conjunción que fertiliza, viva y sin muerte ni rendición a la vista, a todo cuanto en el barro y más allá del apocalipsis, nos acuna pertenencia... De lo real a la atemporal comunión en la poesía en sus incontables formas. Izara Batres: el sueño, el aliento, el amor: lo imperecedero contra la insaciable condena que nos dibuja y airea mortales, muertos: del infierno aquí la imborrable y feroz renta del humo. Son los árboles congeladas escaleras al cielo. En ese cuenco del paraíso no albergo dudas: el cielo, la escalera, el árbol: Izara Batres. Disfruta, querido lector, de su corazón, la mente que te sostiene.

|

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS