|

Entrevista realizada por ANDRÉS NORTES LOS HOMBRES DE RUSIA Los hombres de Rusia es una novela publicada por Jekyll & Jill hace poco más de un mes. Se trata de un relato cómico y trágico, ridículo y escalofriante, sobre el complejo origen histórico e ideológico de un grupo armado de ultraderecha esotérico-mitológica con actividades delictivas, y de los rituales funerarios de uno de sus miembros. Los hombres de Rusia es una novela poco al uso y exigente, que, de tener la necesaria complicidad en el lector, le proporcionará tanto placer de lectura como desasosiego por el mundo que hay más allá pero también más acá de sus páginas, un libro que si bien no es para todo el mundo, a aquellos que perseveren en sus páginas les proporcionará una experiencia única. A mí me la ha dado. De los mejores libros que he leído en este año. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Uno de los aspectos que más me ha gustado de Los hombres de Rusia es tu forma de describir, resumir y comentar obras y discursos de una manera que ya nos gustaría a algunos profesores de Literatura, porque cuando escribes sobre ellos los conviertes en algo apasionante, por muy poco apetecibles que pudieran resultar a priori. ¿Te gusta más practicar esta crítica de forma oral y fluida, o eres, en general, un escritor de muchos borradores sucesivamente depurados? —REINALDO LADDAGA: Hasta hace no mucho tiempo era profesor de literatura, y supongo que algunas de mis maneras (o mañas) narrativas fueron ejercitadas primero en aulas de seminario. Aunque lo cierto es que siempre creí que había acabado por ser profesor para darme la oportunidad de experimentar el placer simple de hablar, los efectos de la voz perdiendo y encontrando su anclaje en las estructuras de la lengua, descubriendo los modos como el ritmo de las frases afecta la disposición del cuerpo. La promesa de ese placer elemental sigue llevándome a la escritura. En términos de la práctica, mis primeros borradores son improvisaciones realizadas muy rápidamente, en general con algún texto de otro a la vista, un poco como quien toma apuntes (otra vez la escena del aula). Luego viene el trabajo a forza di levare, a fuerza de sacar, pero tratando de conservar algo del pulso del principio. Ya sabes que la aspiración de todo autor es que el lector pueda leer su texto como si aun se estuviera escribiendo. —ECP: En tu relato hay numerosos encuentros y desencuentros metafóricos de los personajes consigo mismos —y muchas anagnorisis y me atrevería a decir que incluso anamnesis—, pero hay uno real (el del Líder con el Amigo) que, caso de buscar la verosimilitud, puede ser cuestionado por el lector. ¿Qué opinión tienes de la “literatura de encuentros”, como la vieja novela bizantina, que toma dichas reuniones como la convención de partida para construir el relato? ¿Y de la amistad como tema literario? —RL: Nunca he sido un gran lector de novelas realistas. Siempre he gravitado hacia los herederos modernos de aquella “vieja novela bizantina”, plagada de encuentros improbables, transformaciones asombrosas, intrigas en arabesco. O del romance, no sólo como lo entendemos en castellano, sino escribiéndolo en itálicas, el romance inglés. Es que Los hombres de Rusia es, en al menos una de sus dimensiones, una “historia de amor”. De amores múltiples: entre el narrador y su madre, entre el narrador y la sirvienta que traen los visitantes al zoológico abandonado donde vive. Y también entre esos personajes que mencionas, el Líder de la banda y el Amigo, amantes discretos que recorren la noche de Chicago y comparten las lecturas (de Francis Parker Yockey, Julius Evola, Michael Crichton) que acaban por integrar la mezcla en que consiste su más bien confusa ideología. ¿Qué hacen estos múltiples romances en una narración que es una alegoría declarada de la extrema derecha en su versión más contemporánea? Siempre me ha integrado la dimensión erótica de estos movimientos; sus líderes constantemente tematizan, de una manera u otra, la cuestión de la satisfacción sexual de los varones. En un contexto de ascenso en la escena pública de las mujeres no es posible comprender la potencia de estos movimientos sin tener en cuenta la restauración de las jerarquías sexuales que proponen. —ECP: La amistad y la novela bizantina me llevan a Cervantes. Tu novela me ha parecido muy cervantina —o de primera generación, o de segunda, porque también me ha llevado un poco a los ingleses del XVIII—: veo un juego de editor de manuscrito hallado (un Reinaldo Laddaga literario), escritor (Aulus Gellius) y narrador (el adolescente cuyo nombre no se menciona, como tampoco el de su familia), fuertemente cervantino con el añadido de que Cide Hamete Benengeli (su narrador), su descubridor (Cervantes literario), y su traductor (tampoco mencionado) también desconfían unos de otros. El “editor” de tu novela —y autor de su prefacio y sus comentarios a pie de página— mantiene una actitud crítica algo desconfiada con el texto hallado, el narrador o posteador no hace acto de presencia y el narrador en primera persona pone en cuestión la verbosidad de su padre cuando le cuenta la historia del Líder en la tercera parte. ¿Hay “pérdidas en las traducciones”, por usar la expresión inglesa? ¿Qué nos transmite esa mise en abyme en tu libro? —RL: Tal vez haya que decir que es cervantina de tercera generación. Es que el punto de referencia más inmediato es Borges, lector de Cervantes. Pienso en particular en dos textos: ‘El inmortal’, con sus referencias a los centones, a los escritos hechos de retazos de otros escritos (Los hombres de Rusia se presenta explícitamente de ese modo), y sobre todo ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, donde encontramos los fragmentos de una enciclopedia que el narrador, que es un traductor, vincula a la emergencia de los totalitarismos de mediados del siglo XX. En efecto, mi libro posee un narrador (un adolescente que detalla ciertas alternativas de su iniciación erótica en un zoológico a medias inundado, al mismo tiempo que repite las cosas que ha escuchado de su padre y su madre), un autor que ha encontrado o compuesto su discurso (cierto Aulus Gelius, que lo ha publicado en un sitio web) y yo mismo, compilador, traductor y editor del texto. Son voces sobre voces sobre voces. Traté de reservarme un cierto margen de indeterminación en la relación entre todas ellas: nadie acaba por creer en la veracidad de lo que ha escuchado y la historia emerge de una masa de rumores. Creo que la indeterminación principal es la del carácter de Aulus Gellius. ¿Qué quiere, al fin y al cabo, este autor? ¿Por qué ha montado un sitio web para lo que ha escrito y se ha esforzado por promoverlo en los foros de discusión de la extrema derecha norteamericana? Aulus Gellius es un militante (o un grupo de militantes) de ultraderecha, pero su discurso es en general equívoco, oscilante. ¿Qué efectos espera que produzca? La inestabilidad de esta capa del libro hace que diversos lectores se detengan en tal o cual momento de la oscilación, de manera que, en mi experiencia personal, las lecturas son las más dispares que ninguno de mis libros haya encontrado. ¿Es necesario agregar que el procedimiento hace referencia no solo a los antecedentes que señalas sino también a la vasta polución de los discursos en el espacio digital? —ECP: Observo, además, que en las distancias cortas, el propio adolescente anónimo es un narrador extraordinario, muy al tipo de Scherezade, que esconde datos relevantes para el final, realiza prolepsis, lanza interrogaciones retóricas, crea metáforas ilustradoras o evocadoras y, en general, conduce al lector hacia donde quiere y como quiere. Todo esto lo comento porque el perspectivismo es otro de los aspectos que yo veo cervantinos (aunque desde luego, no solo cervantinos) y también la ironía y la parodia. ¿Qué te interesa como escritor y como ser humano en la mirada de personajes tan poco al uso? —RL: Hace poco leí un libro que no conocía: La isla de Arturo de Elsa Morante. Se trata precisamente, como Los hombres de Rusia, del relato de un verano donde tiene lugar el despertar erótico de un adolescente en parte salvaje, proceso que desencadena una cierta resolución del conflicto edípico, y que culmina en el umbral en que se abre para el protagonista, por la vía del abandono del hogar, otro territorio para una nueva individuación. Este esquema es recurrente en la narración de linaje europeo (y alcanza los parajes de Kafka, en todo caso en su novela sobre los Estados Unidos). En fábulas como la de Morante (y, espero, la mía), un cierto esplendor narrativo es la manifestación de la revelación de un erotismo nuevo. Los personajes que me interesan son siempre liminares: viven entre mundos, o se desplazan hacia el límite del mundo en el que viven; viven entre fases de su trayectoria, cuando una fase se cierra y otra no se abre todavía. En el horizonte tal vez esté la utopía de un sujeto infinitamente mutable, dotado de una interminable plasticidad. Puedo especular ad infinitum sobre las razones por las cuáles estos personajes me atraen, pero estaría enmascarando la verdad de que realmente no lo sé. Más precisamente, de que las raíces de mi mundo imaginario y los personajes que lo pueblan, como los de cualquiera, son necesariamente oscuras, hundidas como están en nuestra prehistoria como individuos y como lectores, esa fase en la cual la lectura responde a corrientes pulsionales urgentes. Esta es otra de las razones por las cuáles mantengo amarrada mi narración a las novelas de aventuras: se trata de un deseo probablemente irrealizable de regresar a los parajes de la fascinación infantil con las partidas sin destino, los arranques abruptos, los despegues. —ECP: Otra referencia que me nace —me disculpo por anticipado por no haber puesto aún un pie en el siglo XX y menos todavía en el XXI— es la de Benito Pérez Galdós, o si quieres la de Philip Roth. La Historia y las historias, lo real empírico y lo verosímil ficcional. ¿Te gustaría que los lectores hagamos una lectura deductiva de Dannunzio, Evola y Yockey al Caimán Verde, Agellius y su madre esquizofrénica en el Campo Hobbit? ¿O preferirías que al término de la novela pensemos en cómo se llega desde unos excombatientes drogadictos y traficantes de esclavas a filósofos y políticos que dominaron o incluso dominan hoy, ahora, el mundo, como Mussolini, Putin o Trump? ¿Qué vínculos crees que hay entre las pequeñas vidas, insignificantes hasta ser inventadas, y las vidas que cambiaron el curso de la historia? —RL: Si no fuera pedir demasiado, diría que mi ideal es una lectura que combine los dos gestos que mencionas: que, por un lado, retenga algunos de los numerosos dobles, ecos, repeticiones históricas que el libro postula (entre aquellos escritores y combatientes del pasado y sus herederos ficticios del presente, entre el Estado Libre de Fiume y los esbozos de comunidades que la novela imagina), pero que eso no impida la percepción de una cierta energía narrativa que no puedo sino esperar que el texto tenga. Que siga las pistas de las referencias de las que el texto está plagado, pero al mismo tiempo perciba lo que hay en el libro de fabulación y mascarada. Mis amigos me preguntan cuánto es cierto de lo que cuenta el libro, y yo les respondo que casi todo, aunque no siempre me resulta recordar qué cosa ha sido inventada. Por un lado, está aquella línea que va de la crisis de la clase trabajadora, sobre todo en regiones rurales, bombardeada por los pasquines y la publicidad política en Facebook, la crisis de los opiáceos o las esclavas sexuales destinadas a las casas de masaje, y las elecciones americanas o europeas que están cambiando nuestro mundo; por otro, están las recurrencias que hacen pensar que se trata de variaciones de un tipo político de alguna manera intemporal, que va del tribuno romano Cola di Rienzo biografiado por D’Annunzio a Mussolini, Berlusconi y todo el resto. Respecto a estas vidas que cambiaron el curso de la historia, a estos grandes nombres que a veces nuestra literatura descuida, me gusta considerar la pequeñez, la insignificancia. —ECP: Después de documentarte sobre Miguel Serrano o Cyrus Teed, ¿es la realidad más extraña que la ficción? —RL: Por supuesto. —ECP: Si tu novela está entre la tragedia y la comedia no situándose en una equidistancia sino participando de ambas (por lo descabellado y lo ridículo de planteamientos y concepciones del mundo y también por lo cruel, los asesinatos, los fascismos, el genocidio judío), ¿la gran humorada y a la vez la gran tragedia es el mundo real en el que vivimos, escenario de los egos de dos divos, Trump y Putin? Si es humor, ¿lo calificarías de humor culpable, de humor liminar? ¿Es la esfinge contándole a Edipo un chiste? —RL: Estoy ahora mismo escribiendo un texto donde propongo una reconstrucción hipotética de una pieza desaparecida de Esquilo: Proteo. Proteo seguía a su gran trilogía, la Orestíada, y consistía en lo que llamamos un “drama satírico”. Se trata de un género altamente conflictual, en el que personajes de tragedia, con apariencia y dicción de tragedia, realizaban acciones que comentaban un coro de sátiros con pequeños penes erectos y colas pajizas de caballo. Me gustaría que mi libro fuera un algo así como un drama satírico, y pienso que el género es adecuado a la temática. No puedo dejar de tener la impresión de que la presidencia de Donald Trump, pongamos por caso, es un poco un chiste que se hubiera salido de su curso. En la introducción del libro menciono la centralidad de la bufonada en la puesta en escena de la extrema derecha, pero el conjunto de la narración nos recuerda que, por otra parte, una pulsión sacrificial, una necesidad de víctimas, una crueldad específica la anima. —ECP: En tu novela no hay denuncia, y sí crudísimas inmoralidades: crímenes, robos, trata de blancas, esclavitud, prostitución, supremacismo, orientalismo, machismo y un largo etcétera. ¿La denuncia la tiene que hacer el/la lector/a? Creo que tu respuesta a esa pregunta puede ser que el silencio crea un grito más intenso que la propia palabra del narrador porque el narrador moralista ha agotado al lector, que se ha inmunizado a aquel, pero es solo una conjetura, y preferiría saber tu opinión al respecto. —RL: Me parece que tienes toda la razón. Ciertamente no hay denuncia en mi novela. Como lo señalabas antes, hay un entramado de diversas voces en cada momento del discurso, y mi elección, desde el principio, fue la de evitar que alguna de ellas dominara tanto la escena que se volviera la que organiza todas las perspectivas. Quisiera que mi texto conservara algo de la perplejidad que es mi experiencia más constante al leer los periódicos o recorrer las redes: la sensación de insuficiencia de nuestras categorías frente a estas mezclas con las que nos confrontamos. Seguramente nuestros universos políticos, tan turbulentos ahora, alcanzarán en algún momento un nuevo equilibrio, pero por el momento debemos cuidarnos de no abandonar demasiado pronto la zona de perplejidad que atravesamos. Y además hay otra razón por la que sentí que mi novela debía evitar establecer juicios definidos sobre los materiales que iba compilando. Creo que un peligro que los escritores o lectores progresistas corremos fatalmente es el de suponer que hay un abismo infranqueable entre ellos, los que votan a Matteo Salvini o a Vox, y nosotros, que estamos exentos por completo de los vicios que les atribuimos. Por eso la genealogía italiana tiene un rol tan central en la historia que cuento: en ningún sitio más que en Italia la historia política e intelectual moderna está plagada de traspasos fulgurantes entre la izquierda y la derecha, entre la adoración de lo moderno y el más extremo tradicionalismo. Quisiera que el libro ayudara a los lectores a sentir, aunque no fuera sino por un momento, que no saben del todo a qué campo pertenecen. —ECP: Tu novela mezcla los materiales más variopintos sobre pensadores de lo más variopinto. ¿Cómo fue la experiencia de bucear (o novelar) en fuentes tan radicalmente contemporáneas como World of Warcraft, Overwatch o 4chan? ¿Cómo pudiste compilar (tan bien, debo decir) contenidos tan abigarrados como los de esta novela (la voluntad de poder nietzscheana, el machismo y/o androginismo, la teoría de la tierra hueca, etc)? —RL: No estoy seguro, pero supongo que se debe a un reflejo que se activa cada vez que comienzo una ficción: el de reducir lo posible las expectativas respecto a qué cosa voy a encontrar en mis excursiones a la biblioteca, a internet, al universo de los juegos, y leer u observar un poco a tontas y locas, como si el universo de los textos y las imágenes existiera en un estado de perfecta desorganización. No es estrictamente voluntario, pero no me resisto. Solamente puedo darte las respuestas que estoy dándote una vez concluido un libro: durante el proceso me esfuerzo en reducir todo lo que puedo la voluntad de establecer qué cosa estoy haciendo. No se trata tanto de una voluntad de espontaneidad como de una regla práctica, sin la cual no podría escribir ni una línea. —ECP: Leo numerosas repeticiones en tu novela, que configuran una especie de arquitectura interior. Datos y elementos que se repiten y que se callan pero que un lector atento puede descifrar. ¿Hay aquí alguna llamada al eterno retorno nietzscheano? ¿La historia está condenada a repetirse, después de Trump y Putin, N veces más, o puede cambiar? —RL: Efectivamente, la novela está plagada de repeticiones y, como dices, estas repeticiones constituyen una estructura interior que sostiene la arquitectura manifiesta del relato. Las duplicaciones proliferan. Supongo que mi proyecto invoca, anacrónicamente, aquella vieja comunidad entre el arte narrativo y la magia postulada por Borges, cuando sostenía que en las novelas que prefería reina un orden mágico “donde profetizan los pormenores, lúcido y limitado”, que la composición de “un juego preciso de vigilancias, ecos y afinidades” es un procedimiento más honrado que la “simulación psicológica” que tanto lo aburría. Ciertamente Los hombres de Rusia implícitamente afirma que la historia se ha repetido un número de veces, y uno de los motivos del asombro que todos sentimos estos días es el retorno de espectros (el racismo explícito y brutal, el desprecio a las formas democráticas) que pensábamos que habíamos exorcizado. Yo compartía esa impresión, y por eso ahora no me siento capaz de hacer el menor vaticinio respecto al futuro. —ECP: Va una pregunta un poco más tranquila, y sin spoilers: ¿te imaginabas que el título de tu novela iba a crear tantos quebraderos de cabeza a los lectores?

—RL: Creo que sí, aunque, como tantos otras veces me pasó, el título se me puso en algún momento a la cabeza y luego ya no pude sacarlo de allí. No es extraño: la escritura del libro coincidió con el desarrollo de la investigación sobre la ingerencia de Rusia en las elecciones presidenciales norteamericanas, que reveló afinidades insólitas y comunicaciones impensadas entre la nación de Putin y la de Trump. —ECP: Supongo que eres consciente de que la novela que has escrito es un reto para los lectores. Un reto delicioso, pero un reto por los saltos de tema y de tiempo; por los árboles genealógicos que pueden exigir atención al lector; por los constantes relatos intercalados; por las referencias históricas relativamente oscuras; por la actitud del narrador y sus evidencias de falta de juicio, en ocasiones de ocultación de información y en ocasiones de cordura; por las repeticiones arquitectónicas... ¿Un escritor tiene que arriesgar así? —RL: Si puede hacerlo, claro que sí. Tengo que decir que me esforcé por tratar los materiales con toda la claridad de que soy capaz, pero me doy cuenta de que la densidad de referencias, la amplitud de las redes de “vigilancias, ecos y afinidades”, lo intrincado de la trama, todo lo que tú mencionas vuelven a la lectura difícil, particularmente al comienzo, cuando las reglas del juego no han sido del todo declaradas. No hay la menor intención de hermetismo (por el contrario), pero el texto requiere un ejercicio de la atención que podría parecer excesivo demandarles a sus destinatarios. Es una enorme suerte mía la de haber encontrado en Víctor Gomollón, editor de Jekyll&Jill, a alguien tan dispuesto como yo a suponer la existencia de lectores dispuestos a invertir un capital considerable de paciencia con la confianza de que pueden adquirir placeres distintos a los que ofrecen las narraciones más inmediatamente accesibles que confrontamos todo el tiempo. La apuesta es por la continuidad, en una fase de sobrecarga de informaciones y atomización de los mensajes, de una cierta tradición literaria que requiere la lectura demorada, la recurrencia del lector a la memoria de otros textos encontrados en otros lugares, el gusto por las formas amplias y las tramas tortuosas. No descarto que esta expectativa pueda ser insensata, pero tu lectura del libro muestra que no es absurda. Y en cualquier caso no hay ninguna chance de generar novedad, incluso tan minúscula como aquella de la que me siento capaz, sin el riesgo de incurrir en la más horrorosa insensatez.

1 Comentario

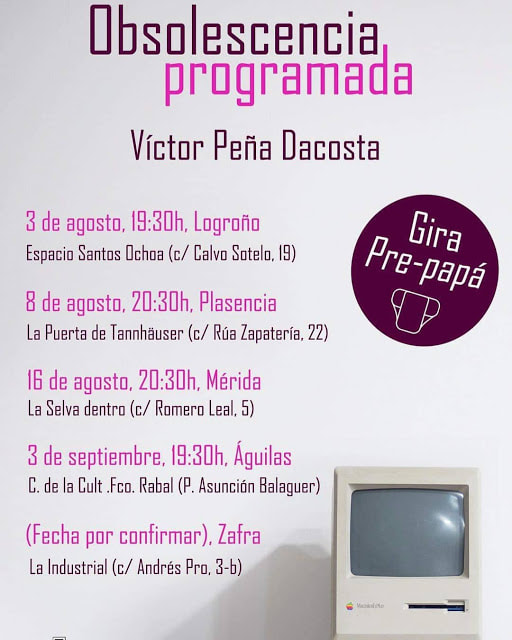

Sabéis que de vez en cuando nos ponemos a experimentar, a ver qué pasa. En este caso, hemos dejado que Azahara Palomeque y Víctor Peña Dacosta (ambos con libro debajo del brazo en la misma editorial) charlen entre ellos de sus cosas. Azahara Palamoque (El Sur, 1986) reside en USA, donde es Doctora de Literatura española y latinoamericana por la Universidad de Princeton. Viene con libro nuevo, RIP (Rest in plastic), y se une a sus anteriores publicaciones en la editorial La isla de Siltolá: American Poems (de 2015, que será publicado en breve en USA) y En la ceniza blanca de las encías (2017). Además, parece que no le cae nada bien Trump y todas sus "franquicias", por lo que ya nos ha encandilado. Víctor Peña Dacosta (Plasencia, 1985) es un viejo amigo de esta casa y uno de los poetas emergentes que más llama la atención en esta década. Los antologuistas de prestigio se lo rifan. Y eso con solo dos libros. Ambos son extremeños, que parece que no, pero sí. Hay muy buena poesía en Extremadura. El resultado de todo esto, a dos columnas.

|

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS