|

Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Vivimos casi una década de saturación del sintagma “poesía joven”. Resulta difícil —quizá más difícil que en cualquier década anterior— arriesgarse a escarbar y cribar entre este campo de arena juvenil las piedras doradas que, creemos, merece lucirse como literatura “pata negra”. En nuestra revista siempre hemos estado atentos a la sangre fresca y orgullosos de que, de vez en cuando, hayamos ayudado a visibilizar la obra incipiente de autores que lustros después han brillado en el mapa lírico hispanohablante. Esta entrevista al joven Saúl Suane entra dentro de ese juego que tanto nos gusta de cazatesoros y tiene, por tanto, bastante de criba de laboratorio revistero. El cordobés acaba de publicar su segundo poemario, El silencio (En Huida, 2017). Cuestionaremos su mirada para que nos responda cómo quiere envejecer. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Qué diferencia fundamental encuentras entre tu primer libro --Las aguas y las horas— y El silencio? —SAÚL SUANE: Considero que uno es la continuación del otro. Aunque hay más de siete años de distancia entre la publicación de ambos, se escribieron correlativamente. Por cómo se fueron desarrollando las cosas en otros aspectos de mi vida, algo que tiene que ver con lo que escribo en su prefacio, no publiqué El silencio hasta mucho más tarde, ya en 2017. No obstante, los poemas fueron escritos entre 2007 y 2009, siendo este último el año en que se publicó el primer poemario. Creo que, en cierta medida, El silencio es la culminación de Las aguas y las horas, como su segunda parte. […] En esta segunda parte, sin embargo, ha aparecido este “silencio” del que escribo. Creo que esto se refleja también en una evolución en el estilo con respecto al primer poemario. En éste había más desgarro, más palabra, quizás una poesía más propia de alguien unos años más joven que está descubriendo un mundo que se traduce en él en una poesía incipiente que tiene más que ver con el grito. En el segundo, ya se ha hecho del poeta ese silencio, que trae más sosiego, el grito se ha ahogado. Hay una conclusión en él, y quizás una liberación. El poeta ya sabe cómo son ciertas cosas del mundo. También hay cambios de escenarios, con Madrid y la nueva situación del poeta en esa ciudad. Hay una especie de final, de resolución, y por tanto da paso a otro comienzo. —ECP: Junto a Humanidades y Antropología, has estudiado Arte Dramático. ¿Aplicas tus conocimientos de actuación cuando das un recital? —SS: No sé si aplico exactamente los conocimientos de actuación que pueda tener, pero obviamente recibí en su día un entrenamiento actoral para la lectura e interpretación de textos. Además, como saben las personas que me conocen y me han oído leer o actuar, tengo una voz bastante característica, grave, quizás solemne. Es curioso porque, cuando estudiaba en la Escuela de Arte Dramático, a veces era conocido como “el de la voz”. Creo que es un elemento muy personal en mí que también da una vida personal a mis poemas cuando los leo. —ECP: ¿Cómo valoras esta tendencia de la poesía escénica, tan en boga en festivales y encuentros por toda España y Latinoamérica? —SS: Creo que, en las artes, toda innovación es bienvenida y necesaria. Creo que esto no significa que haya que renegar de otras formas más tradicionales, pero creo que la coexistencia, e incluso la influencia mutua, es digna de celebrar. Yo, que he estado muy unido durante mucho tiempo al mundo del teatro, he experimentado la vida escénica como algo que para mí no tiene parangón. Lo poético de la escena es algo lleno de vida. Sin embargo, es cierto que luego, como persona, como profesional y como artista, separo mucho en bloques las diferentes cosas que hago, y eso lo traduzco en las diferentes formas de llamarme: soy una persona y hago una cosa cuando escribo, soy otra y hago otra diferente cuando soy antropólogo, y era otra y hacía otra cuando formaba parte del mundo de la escena. Hablo de éste en tiempo pasado porque, de momento, es algo que no he vuelto a retomar. —ECP: ¿El prefacio de El silencio es una adscripción estética a la llamada “poesía del silencio” o más un planteamiento filosófico sobre el que se fundamenta tu poética? —SS: Curiosamente, el poemario se llamaba “Poesía del silencio” en un principio. Luego, cuando lo revisé años después para que fuese publicado, creí que El silencio era mucho más adecuado, precisamente por el carácter esencial de ese silencio, por el planteamiento filosófico que lo convierte en un concepto poético. […] Respecto al prefacio, no pretende ser una adscripción a ninguna estética concreta. Lo escribí antes de que el libro fuese publicado, ocho años después de que los últimos poemas que aparecen fueran escritos. Para mí, este prefacio tiene mucha importancia, porque cuando se publican los poemas yo soy ocho años mayor, y siento que soy otra persona diferente. Por tanto, es una resignificación de los poemas en otro marco temporal, siendo yo una nueva persona que, sin embargo, trae a un presente a esa persona del pasado, esa persona poética que escribió sobre El silencio y que quiere volver a formar parte del yo presente. Éste es parte del significado que intento darle a ese prefacio, y creo que se convierte en un planteamiento filosófico en el que se basa un nuevo —o múltiple— significado del libro, como nueva —o múltiple— es la reinterpretación que hago de mí mismo en mis diferentes versiones como persona y como escritor. —ECP: Aun así, ¿podríamos decir que El silencio está compuesto por poemas de amor? —SS: Sí y no. El silencio, como Las aguas y las horas, y como imagino que gran parte de lo que escribo, está relacionado con el amor. Pero creo que en mi poesía el amor se convierte en un concepto existencialista en sí, como puede ser también la tristeza. Se trata de uno de los elementos que entran en juego en una poesía sobre la existencia. —ECP: Y casi podríamos tildarlo de “diario poético”, ¿no? Lo digo por el marcaje temporal en estaciones con el que divides las partes el libro. —SS: Nunca le había dado ese nombre, pero creo que es una manera clarísima de verlo. —ECP: ¿Las citas del mejicano Octavio Paz y la brasileña Cecília Meireles son apropiadas para la circunstancia o también son dos de tus referentes más importantes? —SS: Puede decirse que las citas son apropiadas para la circunstancia. Ciertamente, leí a Octavio Paz durante la época en que muchos poemas fueron escritos, pero yo no diría que aparezca en el libro porque sea un referente principal. El poema de Cecília Meireles lo conocí a través de la cantante Dulce Pontes, que le pone música y lo canta de una manera impresionante, grabado mientras lo interpretaba en la sonoridad del interior de un convento, lo que le daba un carácter muy solemne. Escuchaba la canción sin parar, y entonces ella —y el poema de Meireles— me sirvieron de inspiración para escribir ‘Nubes negras’, el poema donde aparece citado. […] Respecto a mis primeros referentes importantes, como suelo contar, fueron las poetas peruanas Maritza Núñez —a la que conocí personalmente y a la que debo, quizás, mi iniciación a la escritura poética— y Carmen Luz Bejarano —su madre, fallecida ya cuando conocía a Maritza, y a la vez inspiración de ésta—, o el existencialismo narrativo de Marguerite Duras y El amante. Las tres aparecen citadas en Las aguas y las horas. También son referentes otras poetas como Concha García, cuya poesía conocí también con dieciocho años a través de su poemario Pormenor, y que veo como un existencialismo de lo cotidiano. Por ejemplo, una influencia clara de Maritza es ese marcaje temporal y espacial al que te has referido antes, que ella también hace. Asimismo, la obra completa de Carmen Luz está editada en un libro titulado Existencia en poesía. Creo que toda esta suerte de elementos existencialistas tiene mucho en común con lo que escribo y con que ese metraje temporal y espacial de mis poemarios se convierta en lo que has llamado “diario poético”, y que podría verse también como “diario de la existencia en poesía”. —ECP: ¿Qué lector esperabas encontrar tras El silencio mientras lo escribías? —SS: La verdad, no creo que lo escribiera pensando en un tipo de lector o lectora. Creo que estaba entonces bastante abstraído de ese tipo de cuestiones. —ECP: Te despides de El silencio con una interrogación: «¿Debo volver mi cuerpo hecho interrogación / hacia el cielo o la tierra, / o debo dejar ir todo cuanto / la marea fue dejando en mi orilla?». ¿De qué manera seguirá hablando Saúl Suane en su verso?

—SS: El primer verso de esa pregunta, en la manera en que está escrito, es una clara influencia de un poema de Maritza Núñez, a la que solía hacer muchos homenajes. Ahora, años después, sigo escribiendo a modo de diario existencial poético. Esa pregunta era el resultado de haber cerrado una etapa y tener nuevas interrogaciones por las que transitar a partir de entonces. Las nuevas preguntas se van sucediendo una y otra vez, aunque muchas veces sean parecidas o incluso las mismas. En mis nuevos versos creo que también miro hacia atrás y combino la reflexión poético existencialista del presente con una visión sobre el pasado y sobre lo que entonces veía como futuro. Lo que escribo ahora, tanto en poesía como en narrativa, tiene mucho que ver con eso, con la experiencia y con la reconstrucción constante de nuestra existencia a través de la memoria.

1 Comentario

Entrevista realizada por HÉCTOR TARANCÓN ROYO Coordino “Ver Sacrum: Ciclo de Poesía Joven”, producido por el Espacio Molinos del Río, dependiente de la Concejalía del Ayuntamiento de Murcia. Con este proyecto busco visibilizar las creaciones literarias de las nuevas generaciones, a la vez que intento mostrar un lado más humano de la literatura, alejado de cánones y efectismos sagrados, y una comunidad que comparta, en ocasiones, las mismas inquietudes. No en vano, desde su mismo nombre, “Primavera sagrada” en latín, designa el peregrinaje iniciático de un grupo de jóvenes en pos de conectar con la naturaleza y descubrir nuevas tierras en las que establecerse. De esta manera, frente al carácter efímero de los encuentros, la entrevista con cada uno de los participantes se erige como un testimonio que permite profundizar en la labor de escritura, las últimas tendencias, las influencias o las preocupaciones de cada uno, entre otros muchos temas. En esta ocasión hablamos con Pablo Serrano Torres (Cartagena, 1996), poeta y estudiante de último año del Grado en Filología Hispánica en la Universidad de Murcia. Su obra ha sido reconocida con menciones en el Certamen CreaMurcia 2016 y en el XXXIX Premio Félix Francisco Casanova, además de un accésit en el I Premio de Relato Corto Mirando al Mar y un premio en el Certamen Mandarache de Microrrelato (2013). Además, ha participado en la muestra 7+7 (XXI Edición La Mar de Músicas), así como en revistas como Manifiesto Azul o El vuelo del flamenco. Por último, compagina su labor poética con el blog de reseñas Espacio coyote y la elaboración de una novela. A través de su primera publicación editorial, su pasión cultural y su propia labor de escritura, surgen temas como el dolor, la injusticia y, en realidad, todo un campo expandido que va dando forma a sus obras. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Este año algunos de tus poemas fueron publicados en Siete menos veinticinco (Asociación Diván/Raspabook), junto a otros poetas jóvenes de Cartagena como Elena Trinidad Gómez, Mery Salem, Anabel Úbeda o Jesús Sanmartín. ¿Has notado algún cambio después de publicar en una editorial? ¿Cómo ha sido compartir esa experiencia con esos otros poetas? —PABLO SERRANO: Bueno, lo cierto es que Siete menos veinticinco empezó a fraguarse hace ya más de un año. Recuerdo que le envié a Antonio Marín Albalate los poemas que quería publicar en junio del año pasado, y el libro no saldría hasta marzo, unos pocos días antes de que me marchara a Argentina. Fue una experiencia muy agradable, me hizo mucha ilusión que por primera vez se publicara algo mío en una editorial. Podría decirse que fue un chute de autoestima importante, de decir “oye, mira, lo que escribo gusta, la gente quiere leerme”. Sin embargo, más allá de eso, no ha supuesto mucho cambio en mi vida. El libro no ha tenido gran repercusión, me habría gustado en su momento que hubiera servido de excusa para establecer algún tipo de comunicación literaria, es decir, sentir que el libro se leyera y conocer qué impresión causara en los lectores, pero apenas recibió reseñas. No sé, no quiero infravalorar la publicación del libro, pero dado que me lo preguntas, lo que siento es que mandé un mensaje en una botella a perderse en el mar. Que es mejor que nada, pero eso. No recibí nunca un feedback que pudiera enriquecerme como escritor. […] Con respecto a la experiencia de trabajar con otros poetas, bueno, estuvo bien conocerlos. Sobre todo, me sirvió para tener una perspectiva más amplia de qué es lo que se está haciendo en mi ciudad entre la gente más joven, y lo que pude ver es que los autores agrupados en esa antología somos bastante distintos unos de otros. No creo que podamos hablar de una generación. Por poner un ejemplo, Mery Salem dirige su poesía más hacia un contexto, no voy a decir propagandístico (mierda, ya lo he dicho), pero sí políticamente activo, muy efectista, y siempre ligado a una actuación, performance, música. Creo que es muy distinto de lo que hago yo. Tampoco ha habido mucho contacto entre ellos y yo desde que se publicó el libro, y no he leído de ellos mucho más que lo que aparece en la antología. […] En lo que a mí respecta, yo soy bastante autocrítico y a día de hoy no considero especialmente interesantes los poemas que publiqué. Solo he rescatado un par de ellos para este recital, y especialmente uno, ‘Julia llora conduciendo un Volkswagen’, que creo que es radicalmente distinto al resto de lo que envié a aquella publicación, que era bastante más maniqueo: ‘Abdullah’, un poema sobre la inmigración muy efectista, ‘Sahara’, una composición de amor que ya no me lo creo, y ‘Elliott Smith’, un poema sobre la hipocresía capitalista bastante unilateral donde los buenos son muy buenos y los malos, muy malos. —ECP: Como ha pasado tiempo desde aquello, ¿piensas publicar próximamente un poemario o, en cambio, prefieres esperar a que haya un estilo más sólido? Actualmente le damos mucha importancia a publicar, lo que luego produce un exceso y presencia efímera de los libros. —PS: Sí me gustaría publicar un poemario, pero no sé si estoy preparado. Como dices, hay muchas publicaciones, demasiadas, y me gustaría que lo que publique realmente merezca la pena ser publicado. Hace algo menos de un año agrupé una selección considerable de poemas y los organicé en un poemario que iba a llevar por título Lechos, telarañas. Varios de los poemas que incluí ahí los he traído hoy al recital, pero muchos otros me doy cuenta ahora de que no son tan buenos como me gustaría. A día de hoy, no publicaría ese libro. Quiero publicar algo que resista la prueba del tiempo. Espero que no tarde demasiado en hacerlo, pero nunca se sabe. —ECP: También puede que influya la presencia de la “poesía juvenil” (Marwan, Loreto Sesma, etc.). ¿Crees que es beneficiosa, o que da una idea equivocada de la propia poesía? —PS: Conozco a esos autores, pero no los leo. Sinceramente, creo que vivimos en una era en la que la literatura más comercial es una realidad ineludible, y eso es más que evidente en el mundo de la prosa. Parece que en la poesía este fenómeno es una cosa más o menos nueva, pero no creo que sea muy distinto del caso de los bestsellers. No me preocupa, no creo que perjudique a la existencia de una “buena literatura” (si es que podemos hablar de tal cosa). La literatura se va a seguir produciendo igual, al margen de que algunos se aprovechen de este fenómeno para vender un producto vacío. Yo, y muchos otros “poetas jóvenes” (qué cansancio de término), escribo sin poner la vista en el mercado de la literatura. Y si la percepción de la masa es que si eres poeta joven automáticamente eres un Marwan de la vida, pues yo qué sé. Me trae un poco sin cuidado. Si de pronto la gente, gracias a este fenómeno, se anima a ir un poco más allá y pasar de Marwan a Miguel Hernández y a partir de ahí va escalando y va leyendo poesía, pues genial. Y si no, pues también. Es un debate que me trae un poco sin cuidado, yo escribo mis cosas. —ECP: Entonces, ¿cómo planteas tu labor de escritura —pocas o muchas correcciones, papel frente a ordenador, temas, influencias, etc—? —PS: Pues respecto a lo de las correcciones, ahora muchas más que antes. Como decía, soy bastante autocrítico y hago mucha criba de lo que escribo. El ejemplo más paradigmático es el ‘Breve poema lejano’, del que no tengo el original ya, pero te digo que de breve tenía poco. Le doy muchas vueltas a todo cuando escribo últimamente, en los últimos seis meses creo que no he escrito más de cinco poemas. A veces tengo una idea y la anoto en el móvil para poder escribir un poema sobre ello cuando me siente y el estado de ánimo sea propicio, que puede ser perfectamente un mes y medio después. Esta es como mi última tendencia, pero desde que empecé a escribir, ha abundado una escritura más impulsiva: escribir rápido, revisar poco, publicar cuanto antes en internet. Es el caso por ejemplo de ‘En su salsa’: vi la noticia (una chica de quince años es doblada en Brasil por un grupo de hombres adultos hasta sangrar, los violadores sacan fotos del suceso y las suben a twitter, se viraliza), escribí el poema, y lo subí a Facebook. Sin embargo, ‘Doce de octubre o veinticuatro de junio’ lo pensé el doce de octubre y no lo escribí hasta bien entrado noviembre. Además, ya no publico nada de lo que escribo en internet. […] Con respecto al formato, me gusta más el ordenador por una cuestión puramente práctica: estoy más acostumbrado, escribo más rápido, es limpio, puedo editar todo lo que quiera el texto sin borrar ni tachar ni gastar papel, y puedo recurrir a internet fácilmente cuando precise alguna referencia o para ayudarme a recordar algo concreto con una rápida busca a Google, tengo los diccionarios de la RAE para las consultas muy a mano... Escribir en la libretita queda muy guay y es muy bohemio y yo lo he hecho a veces, cuando no podía esperar a llegar a casa para escribir lo que tenía en la cabeza, pero en la práctica, es evidentemente mejor el ordenador. […] Lo de las motivaciones ya es una cuestión más compleja. La respuesta más inmediata que se me ocurre es la terapia y la comunicación. Encuentro terapéutico sentarse y catalizar los pensamientos en la poesía. Eso me permite meditar, reconciliarme con algunas emociones, comprenderme mejor. Por supuesto, no solo escribo para mí mismo (la parte terapéutica), sino también para llegar a un otro. La posibilidad de poder transmitir a los demás algo que de otra forma me resultaría imposible es fundamental. De hecho, el título que le he puesto a este coso que traigo para recitar hoy es Tras el silencio oscuro de mi frente, parafraseando un verso del ‘Pequeño vals vienés’ de Lorca: la poesía es lo que hay detrás, lo que escondo, lo íntimo, la esencia, la médula, el no-decir. Poder decir y ser comprendido, conectar de algún modo a través de la palabra, me parece maravilloso, y es algo que raras veces pasa, pero es una de las cosas que busco al escribir, de las más importantes, de hecho. —ECP: La escritura, según el “canon” literario, parte de una lectura voraz de otros autores. En ese sentido, ¿te consideras un ávido lector de poesía? ¿Podrías mencionar algunas de tus influencias? —PS: No soy un ávido lector de poesía, ni tampoco soy muy fan del canon. Me gustaría leer mucha más poesía de la que leo, pero paradójicamente, estudiar Filología Hispánica me quita las ganas de leer. Es una carrera bastante más absorbente de lo que la gente se imagina, apenas me queda tiempo de leer por gusto, y aunque leo algunas cosas maravillosas (más bien muchas, no algunas), no es lo mismo leer a punta de pistola que leer por gusto. Cuando llega el verano estoy agotado (y aun así leo), así que tampoco son meses demasiado productivos en la lectura de poesía. Espero cuando acabe los estudios poder profundizar más en ella. La mayoría de poemarios completos que he leído son de autores murcianos que he escuchado en recitales y luego he comprado sus libros, he leído Vigilia del asesino de José Óscar López, Edición anotada de la tristeza de José Alcaraz, Ártico de Juan de Dios García, la antología La imagen y su semejanza de Javier Moreno. Y más allá de eso, una antología de Leopoldo María Panero, el poemario Escrito en un reflejo de Hugo Mujica, Poeta en Nueva York de Lorca. De todos ellos, quizá los que más me hayan llegado son Lorca y Panero. También encuentro poesía en la música. En este sentido, mis letristas favoritos probablemente sean Elliott Smith y Sufjan Stevens. —ECP: También has escrito artículos, como la reflexión sobre Final Fantasy X y la implantación, como otros videojuegos jrpg, de una “vida fantástica y cómoda” durante ese período de tiempo. ¿Hasta qué punto estos tipos de productos, como las redes sociales, ofrecen un refugio en el que esconderse? —PS: No se me había ocurrido relacionar los videojuegos con las redes sociales... Es una comparación curiosa. Creo que sí, que ambas son vías de alienación, pero los mecanismos y motivaciones de uno y otro medio son radicalmente distintos. Ambos se basan en la construcción de una ficción apetecible, pero en el caso de la red social, el motor que la construye es el narcisismo, el material con el que se elabora la ficción es la propia vida del usuario. Lo que propone la red social es una evasión de la propia realidad maquillándola y engrandeciéndola. Por otro lado, el videojuego está más cerca de manifestaciones artísticas como la literatura o el cine. La ficción se construye sobre la imaginación. La realidad ficticia que ofrece es externa a la vida real del usuario, implica necesariamente la aceptación y comprensión de un otro. Decía uno de mis profesores de la universidad, Francisco Florit, que leemos para vivir vidas ajenas. También jugamos para vivir vidas ajenas. Pero, como decía en el artículo del Final Fantasy en Espacio Coyote, no condeno esa actitud escapista, creo por el contrario que es algo necesario. Y, además, volviendo a la comparación con las redes sociales, el videojuego, como todas las manifestaciones artísticas que se basan en la construcción de una ficción ajena al lector, tiene una característica positiva: la ampliación de la visión del lector/jugador, el enriquecimiento. Todas estas ficciones, al introducirnos en una vida ajena, nos sacan de nuestro narcisismo diario poniéndonos bajo la piel de otros, nos muestran otras realidades, y esto siempre es enriquecedor. —ECP: Videojuegos, cómics, música… Tus poemas funcionan como un campo expandido que recibe la influencia de una gran variedad de elementos. ¿Qué encuentras en algunas de estas manifestaciones y cómo influyen en tu escritura? —PS: Ya he hablado un poco sobre esto antes, pero se puede profundizar. Me encanta el arte en todas sus manifestaciones y encuentro que todas las disciplinas, la música, el cine, el cómic, la poesía, la novela, sirven como una exploración del alma humana, y una expresión de la misma. Alma es un término un poco peliagudo... Quizá mente sería mejor, pero también es un término demasiado racionalista, así que creo que prefiero alma. Me apasiona sentir esa conexión que ofrece el arte. Pretendo volcar lo mismo en lo que escribo. No sé si lo logro. Todas las manifestaciones artísticas, en tanto que me han afectado de algún modo en algún momento de mi vida (las películas que he visto, los cómics que he leído, la música que he escuchado), de algún modo pasan a formar parte de mí. En buena medida lo que nos constituye son los recuerdos, somos una red de información. Y, por tanto, cuando escribo, pueden filtrarse en mis versos. A veces son ideas argumentales, a veces son sentimientos, a veces son escenas, imágenes... No sé si con eso contestaré a la pregunta. Soy consciente de que en la literatura hay una serie de técnicas que asemejan el lenguaje de la literatura al del cine, pero no me refiero a eso cuando hablo de influencias. No me paro a pensar si quiero que un poema sea cinematográfico, no se trata de eso. —ECP: Tus poemas también comparten una visión un tanto nihilista que choca con toda esa “filosofía del optimismo” (con términos como “coaching”, “emprendimiento”, “toxicidad”) que elimina cualquier aspecto negativo de nuestras vidas. —PS: Sí, odio esto. Creo que es reflejo de una hipocresía generalizada, es un síntoma de la mentalidad capitalista en la que vivimos que trata de excluir todo lo “malo” ocultando realidades y creando segregación. Construimos una ficción social, realmente, y eso, por supuesto, está en las redes sociales. Es huir de la realidad disfrazándola de lo que no es, mirando a otro lado. Lo de la toxicidad lo encuentro especialmente horrible. Le leí a José Daniel Espejo hablar en este sentido de un “apocalipsis cuqui”, y no podría estar más a favor de la implementación de ese concepto. Estamos realmente viviendo un “apocalipsis cuqui”. —ECP: Cambiando de tema, cuando organizaste el festival Raíces en la Algameca Chica (Cartagena), ¿separaste las facetas de poeta y gestor cultural? ¿En qué medida crees que los festivales y los recitales ayudan a la difusión de la poesía? —PS: Sí, por supuesto. Igual ahora pienso que quizá fue muy narcisista decidir participar con un recital en Raíces formando parte del comité organizador, pero bueno, tampoco fue una decisión unilateral, así que ya está, ya fue. Mi participación en aquel festival, como gestor, tuvo dos vertientes: por un lado, acudir a recitales, proponer autores y ponerme en contacto con algunos de ellos para ir dando forma a la programación, aunque en este sentido mi participación fue minúscula en comparación con la de Alberto Caride. Por otro lado, se nos ocurrió contratar unas actrices para que presentaran a cada poeta con una pantomima de Góngora contra Quevedo, y yo me encargué de escribir los guiones que debían interpretar. Nunca había escrito teatro, fue una experiencia tan divertida como agobiante (muchísimo trabajo, más de veinte páginas de guion, poco tiempo). Lamentablemente, por una serie de catastróficas desdichas, esto no salió muy bien, aunque fue divertido igual. Y en cuanto a mi faceta de poeta, quedó relegada al momento del recital únicamente. […] Con respecto a la segunda pregunta, pues imagínate, si te digo que yo apenas puedo leer más poesía que la que escucho en recitales, creo que hacen una importante labor de difusión. He escuchado poemas geniales en Zalacaín, en el festival Deslinde, en nuestro propio festival Raíces, en este ciclo. De hecho, me siento tremendamente agradecido de poder estar aquí leyendo mis poemas ante un público que ha venido a escucharme. Encuentro muy gratificantes todos estos proyectos. —ECP: Sin embargo, cuando recitaste con Hugo Cano en los “Lunes Literarios” de Zalacaín, planeasteis una especie de performance que iba más allá de la lectura de poemas. —PS: Sí, bueno, fue una locura. Realmente los elementos performativos no eran tantos, pero eran llamativos. Nuestro recital estaba estructurado en varias partes: una primera parte, ambientada en el espacio, la constituían mis poemas inspirados en el disco de Oneohtrix Point Never Returnal, del cual hacíamos sonar al comienzo la primera pista, una suerte de explosión de ruido que, dentro de mi narrativa, constituía la destrucción de una nave espacial devorada por un agujero negro. Una de las imágenes que se repetían en esa sección del recital era el coyote, de ahí la máscara con la que leía. Era un poco surrealista, lo escribí una noche a las tantas de la madrugada, y el coyote era el símbolo del subconsciente, la pulsión sexual, el abismo. Ya te digo que era una cosa muy loca, y luego Hugo estaba comenzando sus disertaciones sobre el yo, por eso llevaba esa mascarilla con la palabra “yo” escrita, y el rollo del bebé se explicaba con el último poema. Fue divertido. —ECP: Como hemos hablado de la difusión de la poesía, recuerdo que hace dos años obtuviste una “Mención de Honor” en el CreaMurcia. ¿Qué supuso para ti obtener ese reconocimiento? ¿Crees que la poesía y la novela deberían volver a estar en diferentes disciplinas? —PS: Yo diría que no ha supuesto nada, más allá de la satisfacción personal. Sigo escribiendo igual. Bueno, supongo que quizá el hecho de que esté aquí hoy se deba en parte a esa mención, por lo cual estoy agradecido. Con respecto a la segunda pregunta, sí, definitivamente. El primer año que nos presentamos Hugo y yo, cuando vimos cómo funcionaban los premios, Hugo me dijo “esto es una carrera de motos contra coches”. No podría estar más de acuerdo. —ECP: Y, como también has mencionado tus estudios universitarios, ¿cómo ha sido tu paso por la universidad? ¿Qué harás cuando acabes el grado?

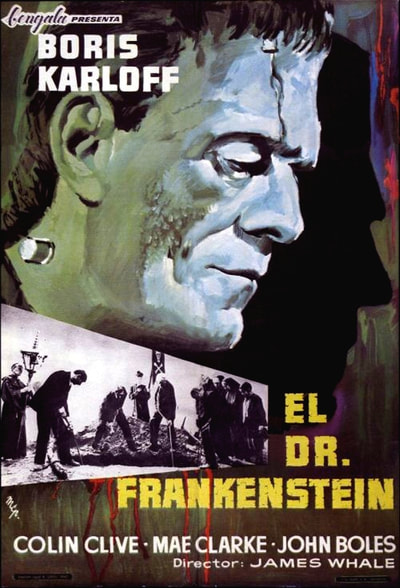

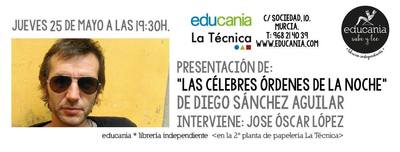

—PS: Bueno, mi paso por la universidad ha supuesto una etapa más en mi vida, nada más (ni nada menos). No creo que me haya moldeado demasiado como escritor, aunque quizá las asignaturas más teóricas de la literatura sí me han permitido acercarme a la literatura desde ópticas distintas, y eso ayuda mucho a la hora de leer y de crear literatura. Permite tener una conciencia más amplia de lo que es o puede ser literatura, y lo que eso implica y, por supuesto, ha supuesto un redescubrimiento genial de la literatura hispanoamericana, esas clases son lo mejor de la carrera. Sin embargo, en general, la universidad ha sido una decepción. No me quiero poner ahora aquí a destripar la Universidad de Murcia, pero creo, desde mi ignorancia, que muchas cosas deberían cambiar. Con respecto a qué haré cuando acabe el grado, pues seguir estudiando, hacer el máster de profesorado y opositar; mi intención es ser docente, y transmitir a mis alumnos que hay vida más allá de Facebook e Instagram, que no son el centro del mundo, que no hay un centro, y que solos e ignorantes no llegamos a ningún sitio: que en los libros hay vida. Mientras tanto, seguiré escribiendo, como siempre. —ECP: Para terminar, ¿nos podrías hablar un poco del argumento o las intenciones que persigues con la novela que estás escribiendo? —PS: Sí, es una novela existencialista, un poco a la manera de El túnel de Sábato, Submarino de Joe Dunthorne o El guardián entre el centeno de Salinger. La visión del narrador es la de una adolescente de quince años que va reflexionando sobre su vida en primera persona. El tema principal de la novela es el amor tóxico (por muy poco que me guste ese adjetivo de tóxico, aquí me parece el más apropiado), ella está enamorada de un chaval que no la trata bien, y a lo largo de la novela irá madurando, en parte gracias a la relación con su profesor de filosofía, con quien mantiene una relación sexual algo extraña. Y bueno, al margen de esta historia de amor, ella reflexiona un poco sobre la existencia, la propia escritura, la política, las relaciones humanas, el poliamor, el narcisismo, las redes sociales. En fin, por ahí van los tiros, más o menos. Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Cuando todavía se prolonga la buena acogida del libro de relatos Nuevas teorías del orgasmo femenino (Balduque, 2016), que va camino de convertirse en un “long seller”, Diego Sánchez Aguilar, amigo de nuestro hospital cervantino para perros desde sus inicios, saca a la luz su libro Las célebres órdenes de la noche (La Palma, 2017), un poemario tripartito deslumbrante. Vamos a bucear en ese mandato, en ese océano negro. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Abrimos tu libro con “Cantar del destierro”, atravesamos “El bosque y la muchacha” y lo acabamos con “Evangelio del doctor Frankenstein”. La primera pregunta es obligada. ¿Qué te hace trifurcar el sendero de Las célebres órdenes de la noche y por qué? —DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR: Es una cuestión de unidad de sentido y de usos editoriales. Son tres “libros” independientes, escritos en distintos tiempos, pero que forman parte de una misma estética y una misma exploración. He entrecomillado “libros” porque yo siempre escribo pensando en libros, no en poemas sueltos. “Cantar del destierro” tiene ya bastante tiempo. Luego empecé “El bosque y la muchacha”, como siempre, con esa forma de trabajar mía: una idea general, una serie de símbolos que se van desarrollando en los poemas. Lo mismo pasó con “Evangelio del doctor Frankenstein”. Hasta que un día, releyendo los tres conjuntos de poemas me di cuenta de que todos formaban parte de una misma idea. Además, cada uno, por separado, me parecían muy breves para ser publicados. Y juntos formaban un volumen adecuado editorialmente y con un sentido poético coherente. —ECP: ¿Son, pues, tres propuestas épico-líricas complementarias? —DSA: Claro, esa es la idea. Son totalmente complementarias. Ahora que está tan de moda escribir trilogías, podría decirse que es mi “trilogía sobre el nihilismo”. ¡Jajaja! —ECP: ¿Qué tiene la noche que lo inunda todo? ¿Qué importancia tiene la noche para ti? En tu obra poética anterior a este libro también he notado esa presencia casi fundamental. —DSA: La noche me parece un símbolo muy poderoso. Nada original, desde luego, pero muy poderoso. Es un símbolo de raíz romántica, y a mí me interesa mucho la concepción romántica de la poesía: es decir, la poesía como espacio de conocimiento no racional. La noche es el espacio poético, el lugar donde las formas, los contornos y las definiciones que las cosas tienen en el mundo diurno, se difuminan. La noche es el espacio de la inminencia, donde se espera la aparición de algo a lo que poner un nombre, y es el espacio donde el hombre tiene menos “poder”, menos dominio sobre el mundo, sobre las cosas conocidas, nombradas, objetualizadas. Es una especie de residuo de lo sagrado, donde parece que puede todavía existir esa emoción de lo sagrado y donde esa emoción fracasa en la palabra, por lo que es también una manifestación casi sagrada del nihilismo, de la nada como presencia abrumadora. —ECP: “Cantar del destierro” parece un pequeño tratado sobre el dolor. Aunque no sea tu caso —conozco tus experiencias “medicinales”—, ¿crees que es difícil interpretar el dolor si no lo has sufrido? —DSA: No, no lo creo. De hecho, el libro está escrito antes de las experiencias “medicinales” que mencionas. “Cantar del destierro” es un libro sobre el nihilismo. Es una especie de performance poética de raíz beckettiana en la que quise crear a un personaje encerrado en un espacio al mismo tiempo infinito, indeterminado, y cerrado, de cuatro paredes. El dolor del libro no es físico. Es el dolor del destierro, de la pérdida de todo referente. Por eso el “héroe” de estos poemas es como un caballero medieval sin señor al que servir (de ahí el título “cidiano”), vagando por un páramo sin límites y, al mismo tiempo, es alguien encerrado en una abstracta habitación de hospital, que no deja de ser una versión contemporánea del destierro, de la soledad, de la pérdida. —ECP: ¿El dolor es necesario o simplemente inevitable? —DSA: No creo en el concepto cristiano de que el dolor santifica, o que te hace mejor de alguna retorcida manera. Lo que está claro es que el dolor es inevitable y que la literatura debe dar cuenta de él, porque en la literatura no debe haber lugar para anestesias. En la vida real, sí: morfina, por favor. Pero no en el poema. —ECP: El protagonista de “Cantar del destierro” llama con insistencia a una enfermera. ¿Quién es esa enfermera? ¿Qué representa? —DSA: La enfermera es un personaje que apareció cuando “Cantar del destierro” ya tenía forma, cuando ya era un mundo coherente y cerrado, opresivo. La enfermera apareció como un contrapunto dramático que en cierto momento me pareció necesario: un personaje mudo, al que se pide ayuda y nunca contesta. Es una especie de dios humanizado, alguien a quien dirigir las plegarias. —ECP: En “El bosque y la muchacha” cambias la dirección del dolor hacia el miedo. Es la parte menos extensa de Las célebres órdenes de la noche. De hecho, es un poema largo dividido en cuatro fragmentos. ¿Un poema-bisagra, un sorbete genial entre el primer plato y el plato fuerte o un cuerpo épico autónomo y sin complejos dentro del país que es este libro? —DSA: Como he dicho antes, siempre trabajo pensando en libros. “El bosque y la muchacha” es un proyecto de libro en el que quería explorar las posibilidades que el imaginario del cine slasher me ofrecía para tratar una serie de temas: la relación entre descubrimiento del cuerpo como placer y el cuerpo como dolor, el bosque como espacio voraz, irracional, sagrado y, por lo tanto, temible, etc. Escribí diez o doce poemas explorando, viendo adónde me llevaban. Y me di cuenta de que había agotado el tema, de que no me ofrecía más. En cierto modo, aunque no esté bien reconocer estas cosas, “El bosque y la muchacha” es un libro fallido. Pero fallido solo en extensión, porque esos poemas que están en este libro me gustan mucho y creo que dicen todo lo que quería sobre el tema. Y me encanta eso de “sorbete”, porque, efectivamente, la situación en el libro tiene esa intención: después de la atmósfera opresiva de “Cantar del destierro” y antes de la aventura de “Evangelio del doctor Frankenstein”, quería que funcionara como un paréntesis un poco más ligero, donde la belleza tuviera un protagonismo mayor que la filosofía. —ECP: Efectivamente, “El bosque y la muchacha” está emparentado con el cine slasher. ¿Podríamos hablar de la adaptación poética de una película de terror, de una curiosa adaptación al revés? —DSA: Es un uso de su imaginario más elemental. Siempre he pensado que, debajo de la función de puro entretenimiento que ese cine tiene, se manejan unos arquetipos muy poderosos que yo quería trabajar a nivel poético, eliminando el resto del contexto slasher. Las jóvenes que descubren el sexo y, junto con él, descubren su propio cuerpo como objeto no sólo de placer, sino como objeto manipulable, cárnico, frágil, extraño. El bosque donde la razón, la civilización, el poder racional del hombre, pierde todo poder y puede aparecer algo “más que humano” o “no del todo humano”. Es, sí, una adaptación poética de ese cine que quiere destacar ciertos elementos. —ECP: Allá donde has presentado Las célebres órdenes de la noche, saliéndote de la norma habitual libresca y el contacto únicamente lingüístico con el lector-oyente-espectador, te has apoyado en diferentes proyecciones cinematográficas y sonorizaciones. ¿Cuáles son y por qué has sentido esa necesidad? —DSA: He sentido esa necesidad porque este libro ha nacido con la imagen y con la música. Y creo que volver a ese “origen” en las presentaciones es interesante. “El bosque y la muchacha” nace del cine de terror, y mostrar al público determinadas imágenes de ese cine antes de leer los poemas, o mientras se leen, completa la experiencia estética. Además, esos poemas están escritos con una banda sonora (algo que no suelo hacer nunca): el disco By the throat de Ben Frost, y me gusta usar esa música para crear el ambiente adecuado. En cuanto a “Evangelio de doctor Frankenstein”, es obvio que, por estar todo el libro basado en la película de Whale, apoyar los poemas con imágenes de la película es casi obligatorio. Yo no soy de los que proclaman, a veces de una forma agresiva, que el concepto de recital poético está muerto y que el poeta debe espectacularizar su obra. Creo que un buen poema, si se escucha “a palo seco” es una experiencia estética que no necesita nada más, al contrario, puede perder fuerza si se le añaden otros elementos. Pero creo que a este libro, a estos poemas en concreto, le vienen bien esos apoyos, por haber nacido con unos referentes cinematográficos y musicales muy concretos. —ECP: Tanto en “El bosque y la muchacha” como en “El Evangelio del doctor Frankenstein”, de escenario estrictamente cinematográfico, hay un fondo político. Yo diría que en el caso de “El Evangelio del doctor Frankenstein” hay, más que un fondo, una esencia política, un humor amargo político-filosófico. ¿Es así su infraestructura? —DSA: Yo no lo escribí con una intención política. Pretendía hacer una especie de evangelio nihilista. La idea era crear un paralelismo entre la figura de Jesucristo, el hijo de Dios, que vino al mundo de los hombres para mostrarles su espiritualidad, su condición humano/divina, y la figura del monstruo de Frankenstein, que viene desde la muerte al mundo de los vivos para mostrar todo lo contrario: la condición mortal, carnal y vacía de lo humano. Evidentemente, ese nihilismo es el que define nuestra contemporaneidad, a nivel político y filosófico, por lo que creo que el monstruo de Frankenstein es, no el “moderno Prometeo” como lo llamó Mary Shelley, sino el moderno Jesucristo. —ECP: ¿Qué límites estéticos te propusiste en “Evangelio del doctor Frankenstein”? Con otros lectores de Las célebres órdenes de la noche he comentado que esta parte —por su ambición, su altura de miras, su logro y su extensión— podría incluso funcionar muy bien como un poemario independiente. —DSA: La historia de estos poemas es larga. Hace años comencé un proyecto con esa idea que acabo de explicar del monstruo de Frankenstein como moderno Jesucristo. Pero era más ambicioso todavía (o todo parece más ambicioso cuando solo es proyecto, y no obra terminada, es decir, fracaso). Tenía más componente teatral que ésta, había acotaciones, escenarios, Platón y Derrida y Heráclito aparecían como personajes... La verdad es que le estuve dando muchas vueltas y no me terminaba de convencer. Cuando leí Voces en off de Alejandro Céspedes, me di cuenta de que era eso lo que yo quería haber hecho, y no supe. La cuestión es que dejé abandonado el proyecto. Luego recuperé fragmentos sueltos, los que me parecía que podían funcionar mejor como poemas convencionales. Me satisfacían esos poemas, pero no dejaba de sentirlos como un fracaso. Al final, antes de la publicación del libro, decidí retomar la ambición del proyecto inicial utilizando a los personajes de la película de Whale y ahí fue cuando me di cuenta de que la cosa funcionaba con el tono épico que yo buscaba. —ECP: Al fin y al cabo, “Evangelio del doctor Frankenstein” es un canto al reino de la nada. ¿Definitivamente el siglo XXI es hijo del nihilismo heredado del siglo XX y padre forzoso de esa negación de todo principio ideológico, religioso o moral? —DSA: Yo no comparto la visión nihilista del nihilismo. ¡Jajaja! Quiero decir que, para mí, y esto es una obviedad, el nihilismo es el pensamiento que define el siglo XIX y el XX y el XXI. Pero no equiparo nihilismo con indiferencia. Asumir el espíritu de los tiempos que vivimos, entenderlo, es esencial, y sí, somos nihilistas, lo queramos o no; no es una decisión, no depende de nuestra voluntad. Por lo tanto, eso no quiere decir que haya que carecer de principios ideológicos o morales, y tú sabes que yo no carezco de ellos. Simplemente, se trata de ser conscientes de que no tienen una base “eterna” o “indiscutible”. De hecho, y esto se dice poco, porque lo normal es equiparar nihilismo con conformismo y abulia, el nihilismo puede tener un carácter revolucionario muy importante: saber que nada es sólido, inmutable, permite deconstruir el pensamiento dominante (ahora mismo, a nivel político, el neoliberalismo capitalista) que se presenta como “natural”, “inevitable”, casi “divino”. Pero debajo de ese pensamiento no hay fundamento alguno, y puede ser eliminado para dejar que aparezca otra visión del mundo, que tampoco será divina ni indispensable, pero será al menos más justa, más cercana al hombre. —ECP: ¿Sientes, como lector y como escritor, cada vez más inconsistentes los límites entre la prosa y el verso? —DSA: Sí, claro. Solo hay que leer a Raúl Quinto, por poner un ejemplo que siento muy cercano. A mí me interesa el texto, la capacidad creadora de un texto, sea prosa o verso. Cada uno tiene su función y hay que saber usar toda la capacidad extrañadora, rítmica y expresiva que tiene cada una de esas formas de expresión. —ECP: La poesía —yo diría la escritura— como exploración continua, ¿no, Diego? ¿Hay otra manera de entenderla?

—DSA: Para mí no hay otra forma. No quiero decir que desprecie otras formas de entender la escritura. Pero yo, cuando me siento a escribir, quiero explorar. Nunca me siento a escribir algo que ya sé, algo que tengo claro, porque entonces no me saldría nada. Lo normal es que, cuando termino algo, me sorprenda de adónde me ha llevado. Siempre hay una sensación de fracaso, claro, pero también es a veces agradable el vértigo de leer cosas que no sabías que tenías dentro, que no parecen escritas por ti. —ECP: ¿La sombra de la noche es alargada? —DSA: La noche está y estará siempre ahí, desde luego, o puede que no. Fíjate que, antes del Romanticismo, la noche no era literariamente productiva. Desde entonces no ha cesado de inspirar, tanto con un sentido misterioso/sagrado, como con el sentido nihilista que ha tenido desde el Igitur de Mallarmé hasta este libro. Puede que dentro de unos siglos la noche vuelva a ser insignificante literariamente, o puede que siga siendo un espacio donde el hombre se sienta más dispuesto a ceder su dominio para escuchar lo que le excede y buscar ahí un texto que intente ampliar el lenguaje del hombre. No lo sé. Tampoco sé si seguiré cobijándome en la alargada sombra de la noche. Puede que, después de este libro, sea hora de descansar de oscuridad y pasear un poco bajo la luz del sol. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS