|

Entrevista realizada por ALFREDO RODRÍGUEZ Tiempo por venir Siempre he creído en los escritores dotados de gracia divina, aquellos cuyos libros son para el lector un auténtico camino de acercamiento al placer. Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es para mí, sin dudarlo, uno de ellos. Además de ser profesor universitario, ensayista, crítico de arte y haber navegado por los mejores mares dentro del género novelístico, es también un consumado escritor de diarios. Si en sus novelas nos muestra todo su potencial creativo, en sus diarios se crea a sí mismo, en esa intimidad: un personaje increíble, una especie de hombre orquesta que llega a tocar cualquier instrumento, trabajador incansable, de ajetreadísima vida social y cultural, que planifica de antemano y ocupa cada minuto, cada momento de su vida. Y esa proximidad a su realidad única y genuina es precisamente lo que más me atrae de ellos, porque estos textos diarísticos parecen darle a Mahn —su acrónimo y conocido pseudónimo— la posibilidad de escribir para encontrarse cada día consigo mismo. Son diarios que te atrapan desde el principio por su intensidad y frescura, su rapidez de trazo, su valentía y, a veces, su falta de pudor para contar. En ellos la lectura, como diría Huizinga, es la función cultural de mayor delicadeza, en la cual el espíritu absorbe, selecciona de continuo, entra en tensión, pasa algo por alto, hace pausas y reflexiones. Pero en estos diarios cabe todo. Son la escritura total. No sólo están repletos de pequeñas anotaciones cotidianas más o menos desprovistas de valor universal, sino que alcanzan, a mi entender, lo que ha de ser el fin más alto de la literatura: hacernos sentir más, vivir más, ser más: intensificar la vida, hasta que nos duela esa plenitud. Son literatura; desde luego que lo son. Porque están más arraigados, más que cualquier otro género literario, en las entrañas de quién los escribe. Por eso uno vuelve constantemente a ellos con placer. En estos días ha surgido felizmente la posibilidad de entrevistar a su autor, tras la gozosa lectura de Tiempo por venir. Diario de escritura (Fórcola, 2024) —su cuarta y última entrega diarística—. Y lo considero para mí todo un honor y provecho, no sólo por mi admiración incondicional hacia su obra, sino también porque la literatura diarística me interesa cada vez más como alimento espiritual para mis poemas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Háblame, por favor, de ese desdoblamiento del yo que experimentas al escribir diarios, de ese personaje protagonista —porque has creado un personaje—, el escritor incansable, inagotable, que es capaz de levantarse en mitad de la noche, ir a su despacho y apuntar algo, una idea importante para su novela que se le acaba de ocurrir en la vigilia o en el sueño, ese que hace que se mantenga siempre «la llama prendida» y que es capaz de «expandir la fugacidad del instante» al escribir estos textos, pero que, en verdad, sólo puede escribir si algo le quema por dentro. —MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ: El escritor de los diarios, como de cualquier texto, es siempre un personaje. En este caso está construido a través de lo que se elige contar y lo que se prioriza, o lo que se oculta y se tamiza. Al ser un diario de escritura, por supuesto, el hecho de escribir, el proceso, el pensamiento, las decisiones... Son el centro de la vida de ese personaje que tanto se parece a la persona (un 97% diría). La escritura se convierte en obsesión, en vida, en lo que más tengo en la cabeza. De ahí que se filtre en todos los momentos, incluso en mitad de la noche. La escritura que quema porque necesita ser escrita. —ECP: Me interesa mucho cuando dices que «en el fondo uno escribe para aprender a escribir». Asimismo cuando dices que «leer es también un modo de escribir, una manera de continuar escribiendo», en el sentido de «una manera de atraer ideas y palabras». Más adelante apuntas que «a escribir también se aprende enseñando». Tienes que hablarme de todo esto, me parece fundamental. —MAH: Tengo la sensación de que uno nunca logra aprender del todo a escribir, especialmente porque cada texto marca sus propias reglas. A no ser que uno convierta la escritura en una fórmula manida, cada nuevo proyecto requiere un proceso de aprendizaje que se termina cuando ese texto acaba y que no sirve para el próximo. Más allá de algunas inercias, cada proyecto es un desafío nuevo. Lo único a lo que de verdad sí que se aprende es a que ser consciente de que puedes hacerlo. Si has escrito una novela antes, puedes escribir otra. Aunque el miedo a no acabarla, a no saber escribirla como ella requiere, siempre está ahí. Por otro lado, está la enseñanza de técnicas: esas cosas sí que se pueden aprender. Al fin y al cabo son convenciones, rutinas, modos de hacer que a fuerza de verlos en los demás acabas interiorizando. Y para mí ha sido fundamental la experiencia, por ejemplo, en el Club Renacimiento para darme cuenta de ciertas cosas que antes desconocía. A base de corregir por ejemplo los diálogos en los estudiantes, he aprendido a prestarle más atención al modo en que lo hago yo, a ser más consciente de procesos que antes eran apenas intuitivos. —ECP: Hay algo que comentas de uno de tus autores favoritos, Peter Handke, y me interesa mucho el planteamiento que haces —porque uno también lo ha vivido—. Es cuando dices que ese autor «ha estado ahí, detrás de mucho de lo que has escrito, influenciando tu forma de mirar lo cercano y pensar lo que te rodea», y comentas —y esto es lo que en verdad me interesa— que «tal vez sea que interiorizaste y te apropiaste tanto de su escritura que has llegado a creer que es tuya». «Te ocurre a menudo» —dices más adelante— «autores que te influyen tanto, que sus pensamientos acaban confundiéndose con los tuyos». —MAH: Es cierto, a veces ya no sabemos de quiénes son las ideas y modos de ver el mundo que habitan en nosotros. Las hemos leído en algún lugar y las hemos hecho propias. Hay una serie de pensadores cuyas ideas me acompañan de modo relativamente consciente. Siempre nombro a Benjamin, Barthes, Sontag. También escritores que me han influido de modo decisivo: Vila-Matas, Auster, DeLillo, Annie Ernaux, Carrére... Pero luego hay otros, y es el caso de Handke, que tal vez porque leí antes, he olvidado lo importantes que fueron para mí y el modo en que configuraron la matriz de mucho de lo que escribo. Ahí están también Borges, Beckett, Blanchot, Cioran, incluso Hesse y otras lecturas de adolescencia. La suma de todo esto acaba generando una especie de biblioteca interior en la que todo se confunde y acomoda con lo propio. Somos lo que leemos. Configuramos nuestro propio sistema operativo a través de experiencias pero también de lecturas. —ECP: ¿Y eso que apuntas sobre la transformación que ha sufrido en la actualidad «la idea del escritor», que ha pasado de ser un «dandy o enfant terrible y epatante» a ser un «influencer cool garante de la ética y la corrección políticas»? Esto tiene tela... —MAH: Supongo que en cada época hay modelos de vida que se reproducen. El del artista y el del escritor coinciden. Y se transforman a lo largo del tiempo, al menos en el imaginario público, en cómo se concibe socialmente lo que significa ser escritor. Durante mucho tiempo, triunfó la figura del bohemio, el marginal, el “maldito”, el escritor atormentado herencia del romanticismo. Incluso el intelectual público podía funcionar dentro de ese modelo. Hoy creo que ya no tiene cabida ese patrón de vida. Al menos uno se lo cree menos. En la actualidad, el artista y el escritor se muestran cercanos, como amigos de los seguidores, como alguien que “comparte” un mismo espacio con los lectores. Es de nuevo una ilusión. En este caso generada por las redes, por la ilusoria cercanía con aquellos que se consideran “amigos”. Hay algo extraño en esa cercanía artificial. Y por otro lado, está la cuestión de la corrección política y de la autocensura. Sin entrar en el jardín de la cancelación, sí que es cierto que uno a veces se guarda algunas cosas o va con pies de plomo para no generar polémicas. Me parece razonable y lo entiendo cuando se tuitea o se escribe en redes sociales, en cualquier foro público (al fin y al cabo, no quieres meterte en el fango simplemente por polemizar). El problema está —y ese sí que me parece grave— cuando el buenismo, el pielfinismo y el miedo al qué dirán, a generar críticas, acaba en la literatura. Eso sí que es una catástrofe. Se escribe para añadir complejidad al mundo, no para simplificarlo. Y el mundo está lleno de aristas. A veces, en las redes me corto en decir ciertas cosas porque al fin y al cabo no me paga Facebook para estar ahí generando contenido. Pero en mis novelas trato de no autocensurarme. Y si después hay daños colaterales, pues a apechugar con ellas. —ECP: Dices que las historias para tus novelas llegan cuando uno menos se lo espera y que cuando deciden salir, ya no hay forma de frenarlas. En Tiempo por venir he contado al menos el desarrollo de tres ideas nuevas para novelas: por un lado, se habla al principio de una novela de ciencia ficción (eres un gran aficionado a ella) medio empezada y de la que de repente se deja de hablar; luego aparece la idea de las fotografías post mortem que da lugar a Anoxia (tu última novela publicada); y al final se apunta la posibilidad o idea de una futura novela basada en el mundo universitario y su lado más turbio. —MAH: Uno convive siempre con novelas por venir. Anoxia fue la primera novela que comencé a escribir, al menos en su concepción general: la novela sobre la fotografía post mortem. No supe escribirla y la idea me ha acompañado durante más de quince años. Esa novela de ciencia ficción también lleva conmigo algunos años. Al menos, las ideas motoras de la trama. Y lo mismo ocurre con la novela de campus, que también me viene acompañando algún tiempo. Hace unos años, cuando acabé El dolor de los demás, hice una lista en un cuaderno. Imaginaba las novelas que tenía en la cabeza. Allí estaba la de la fotografía mortuoria, la de ciencia ficción, la novela de campus y otra más, una sobre el mundo de la música. La primera está hecha. Me quedan tres más. A ver cuál llega primero, si es que alguna consigue llegar. Esas son las historias que tengo dentro. Después de esas, no veo nada más en el horizonte. —ECP: Veo que eres un escritor muy metódico. Necesitas siempre planificarte la semana, el mes, con todas las tareas que vas a hacer (aunque luego quizá no las acabes cumpliendo), los tiempos de escritura... También necesitas ver el escritorio vacío, limpio; o incluso te preparas ya el cuaderno con la hoja en blanco para el día siguiente como una manera de obligarte de algún modo a empezar a escribir, hasta tienes un cuaderno de esbozos y planificaciones... —MAH: Soy metódico, es cierto, pero también muy desastre. Hago listas constantemente para ordenar el caos, pero luego no siempre las cumplo. Como llevo una vida algo desbordante de compromisos de todos los tipos, necesito listar qué es lo que me falta por hacer y también qué es lo que voy haciendo. Necesito ver la tarea pendiente y necesito especialmente tacharla de la lista cuando está realizada. Quizá por eso mi cuaderno de esbozos, también para tener memoria de todo lo que voy terminando. Me gusta mucho ese momento en el que acabo un texto, lo envío por correo, tacho la tarea en el cuaderno (también en una aplicación informática de tareas) y despejo el escritorio para comenzar de nuevo. Es una especie de ritual que me sirve para reiniciar el trabajo. Es una visualización de aquello que he hecho. Me gusta tener la imagen del trabajo por venir, pero también del trabajo terminado. Mirar hacia delante, pero también mirar hacia atrás. Y establecer pequeñas rutinas-rituales para frenar por un momento el tiempo. —ECP: ¿Por qué siempre el tono en segunda persona —algo que ya venía de tus diarios anteriores—? ¿No supone un esfuerzo extra para ti al escribir cada entrada? ¿Es, quizá, para coger distancia con el propio personaje protagonista?, ¿para huir del ego («tu ego está ahí en todo momento —dices—, es el que te mueve a escribir»)?, ¿para quitarse importancia uno mismo, responsabilidad, presión? ¿No se llega a hacer en determinados momentos algo forzado gramaticalmente ese uso omnipresente de la segunda persona, incluso un poco pesado de leer, si me permites la crítica? —MAH: El tono en segunda persona es en sí mismo un personaje. Comencé a utilizarlo en Presente continuo y se ha convertido para mí en una manera especial de escribir sobre lo íntimo. Y no sólo la segunda persona; también la estructura de la frase, cortante, casi como una pincelada para atrapar el tiempo. Es un tono que utilicé en mis primeros relatos (creo que por influencia de Beckett) y luego se quedó. Auster también lo utiliza en Diario de invierno y supongo que en algún momento lo interioricé. Ahora incluso cuando escribo en el cuaderno privado a veces se me cuela. Es casi una postura del cuerpo ante la pantalla. Porque estos diarios —y creo que esto no lo he contado nunca— están escritos directamente a ordenador. Esto jamás lo hago. Cuando escribo, planifico mucho a mano, hago esbozos en cuadernos, incluso las primeras versiones de novelas, ensayos y relatos. Pero el diario lo escribo directamente a ordenador. Quizá porque no hay planificación. Detrás de un día viene el siguiente. Las cosas, historias, anécdotas... Se suceden una detrás de otra. Eso para mí es muy liberador porque no hay composición (que es lo que más me cuesta cuando escribo, establecer el orden de los acontecimientos), simplemente hay sucesión. Por eso disfruto tanto con los diarios: me sirven para soltar la mano y dejar fluir la escritura. Respecto a la idea de que si resultan forzados gramaticalmente... No lo veo así. A mí me resulta muy natural. Todo lo natural que es la escritura, que en sí misma está llena de convenciones. También la primera persona lo es, y la tercera, pero la hemos naturalizado tanto que ya no la percibimos como tal. —ECP: A lo largo de Tiempo por venir quedan muy bien reflejadas las múltiples dificultades que entraña parir una nueva novela, y nunca mejor dicho lo de “parir”, porque leyéndote en estos diarios la cosa parece ser tan dura como un parto... —MAH: En realidad el diario está concebido como un taller literario del desahogo. Reflexiona sobre la toma de decisiones, pero también habla de los fracasos, los caminos sin salida, los reinicios, los cambios de foco... Escribir es muchas veces toparse contra un muro. Y se parece también a un parto porque hay algo que está dentro de uno y pugna por salir. La cuestión aquí es que lo que sale al exterior no se parece nada a lo que está adentro. Por eso es frustrante. Porque entre la idea y la realidad media una distancia insalvable. Lo que tienes en tu cabeza, por muy articulado que parezca estar, se parece mucho a un caos. Es difuso. Hay ideas, desarrollos, personajes, incluso un cierto orden, pero nada que ver con la forma que va a tomar en el afuera. Es un parto, sí, pero el fruto es un engendro que hay que curar, educar y formar para que adquiera la apariencia adulta que llega a los ojos del lector. —ECP: En cuanto a esa ajetreada vida social y cultural tuya, apuntas, por un lado, que «te gusta quemar los días» y, por otro, que «un día sin leer o escribir es un día perdido». ¿No resulta agotadora esa «alocada vida»? He leído con mucho gusto estos diarios, pero reconozco que ha habido momentos en que he llegado a sentir verdadero vértigo por tu ritmo vital... —MAH: Vivo en esa dualidad constante, entre el afuera y el adentro, entre el disfrute de la vida social y el disfrute también de la reclusión. Soy de extremos. Cuando salgo, me cuesta entrar. Y al revés, puedo pasar días en pijama leyendo y escribiendo. Con el tiempo he ido descubriendo que soy así, que vivo en esa contradicción continua, y que en la vida hay días para todo. Y que todo se pasa muy rápido. Así que trato de no dejar demasiado para más adelante; no sé si es “más adelante” llegaré. Así que intento exprimirlo todo por si acaso. Los días, las noches, y también los libros, la escritura. Paradójicamente, no fio mucho al “por venir”. —ECP: Es curioso cómo llega un momento en el diario en el que ya no puedes más y decides desestimar compromisos literarios para dejar más tiempo a tu propia escritura creativa, pero enseguida otra vez vuelves a llenarte de esos compromisos que parecen ineludibles y que te apartan, sin quererlo, de tu verdadero objetivo como escritor. Hay una lucha perpetua tuya por eludirlos... —MAH: Como decía, hay en la vida días para todo. Y también momentos para todo. Uno tiene que saber identificarlos. Hay momentos para encerrarse a escribir, porque la novela lo pide (o la mente y el cuerpo). Y hay momentos también para regresar a los compromisos. Es cierto que muchas veces fantaseo con decir que no y dedicarme sólo a lo mío. Sé que es imposible como una totalidad. Así que al menos trato de encontrar esos periodos de aislamiento y reclusión. —ECP: Estás también en una continua batalla contigo mismo respecto a las redes sociales: amenazas con dejarlas una y otra vez, pero acabas volviendo a entrar en ellas. Varias veces a lo largo de este libro decides desconectar con el mundo exterior y centrarte sólo en la escritura. Además, comentas que en las redes sociales hay cosas que no pueden ser dichas o libros que no puedes decir que te gustan, porque no procede. Quizá convendrás conmigo en que la corrección política conduce a formas de autocensura. Hablas entonces de la “doxa” mayoritaria y de los “puristas” que están al acecho —no soportas su “superioridad moral”—, pero también te encuentras a veces con gente que merece la pena: entonces hablas de que tal vez la clave sea escuchar sólo esas voces, las voces de la creatividad y el ingenio, y silenciar todas las demás, especialmente las del rencor y el remordimiento. —MAH: Con las redes sociales tengo también una relación ambivalente. Hay algo bueno en ellas, la posibilidad de conectar con gente interesante, con amigos, con una comunidad de lectores y personas afines. Pero también está la otra cara: que entren en tu espacio aquellos que no invitarías a tu casa. Esto es muy cansado. Con el tiempo he ido dejando de meterme en polémicas que me tenían todo el día ocupado. Al fin y al cabo, como decía antes, no me pagan para perder el tiempo en esto. Ya discuto y debato en otros foros. Doy mi opinión articulada en los artículos o en mis libros. No tengo que tuitear constantemente mi reacción a lo que pasa. Hay mucho activista de salón, que cree que posicionarse en redes sociales ya es hacer política. Se encuentra uno inquisidores y justicieros a los que todo les sienta mal. A mí esto me hastía. Como también me repelen aquellos que utilizan las redes para dar rienda suelta al rencor. Algunos se ocultan detrás de avatares, otros ni siquiera eso. Creo que dejan salir en las redes lo que verdaderamente son. No es que en la vida real sean normales y en las redes energúmenos; el avatar es la máscara que permite mostrar su realidad. En cualquier caso, he comenzado a concebir las redes como algo cercano a mi casa. Y del mismo modo que no invito a mi casa a gente con la que no quiero estar, tampoco lo hago en las redes. A la menor tontería, bloqueo. Y si me estreso, pues elimino la aplicación del móvil durante un tiempo y dejo de entrar. Ya no quiero que esos problemas no buscados me quiten el sueño. Creo que es necesario una higiene digital de vez en cuando. —ECP: Admiro tu valentía al escribir, tu salto sin red hacia el abismo en este «striptease vital» —así llamas a este diario—, cuando cuentas cosas que ningún diarista de este país se ha atrevido a contar jamás. Hablas de tus calzoncillos, hablas de la eyaculación, y hasta hablas de la masturbación propia usando para ello webs de internet. Algo que todos hacemos, pero ninguno somos capaces de contarlo por escrito y menos en un diario que se publica semanalmente en un periódico local. Me quito el sombrero. —MAH: Bueno, en realidad no cuento nada grave. No es la vida de un asesino en serie o un narcotraficante. En realidad, es una vida como cualquier otra. Al menos en lo cotidiano. Quizá alguien se extrañe al verlo escrito. Pero es la vida misma. Y no lo cuento para epatar o para incomodar, sino porque me resulta fundamental dejar constancia de que tenemos un cuerpo, que pensamos desde ahí y que no podemos ponerlo a un lado. Habitualmente, estas funciones del cuerpo quedan en la oscuridad, no se narran, suceden en la elipsis. Pero a mí me interesa en ocasiones ponerlas junto a las supuestamente más sublimes (la escritura o el arte). No me avergüenzan. Sobre todo porque soy yo quien decide qué contar y de qué modo hacerlo. En la era de la vigilancia y la transparencia, poder decidir qué narrar es una manera de tomar el control. Y se puede tomar para ocultarse y también para mostrarse. El problema de la exposición de la intimidad no es nunca mostrar conscientemente, sino ser expuesto sin manejar la situación. —ECP: Uno lee tus diarios y no puede por menos de sentir envidia: envidia por vivir en una ciudad con la oferta cultural de Murcia y en una región en la que tantas estrellas salen, musicales, literarias, artísticas... (tú mismo hablas del «privilegio de tener amigos a los que admiras tanto, y la suerte de que todo esto suceda en Murcia»: «generación estrella» la llamas); envidia también por ese amor incondicional que sientes hacia tu trabajo como profesor de Historia del Arte y por todos esos amigos tuyos —amigos hasta el punto de ¡haceros un tatuaje común!— que aparecen por todas partes y que siempre están dispuestos a correrse una juerga contigo; envidia por gozar de una familia tan unida y amorosa como la tuya y de una mujer que parece ser la mujer más paciente y comprensiva del mundo.

—MAH: ¡Qué quieres que te diga! Me siento un privilegiado. En cierto modo el diario, trata también de dejar constancia de esto. No es el diario de un hombre resentido —por muy agobiado y estresado que esté en ocasiones—, sino el diario de un hombre feliz. En algún momento, de hecho, creo que lo digo: lo que predomina es la alegría y la felicidad. A pesar de las pérdidas, de las cosas que se van y ya no se recuperan. Incluso en esos momentos, trato de dirigir la mirada hacia lo que tengo, lo que queda, lo que a veces no disfrutamos y dejamos pasar. —ECP: Por cierto que, hablando de tu mujer, uno casi no puede dejar de pensar una y otra vez en ella, a cada poco, durante la lectura de este diario, porque se pregunta una y mil veces: ¿pero dónde está aquí Raquel?, o ¿qué opina Raquel de esto y de esto otro? Creo recordar que fue determinante su opinión una noche para un cambio muy importante de última hora en tu novela Anoxia. —MAH: Sí, a ella está dedicada Anoxia, como también lo estuvo mi primera novela. Llevamos ya veinticinco años juntos y no puedo entenderme sin ella. Es la persona con quien comparto mi vida, pero también mis historias. Cuando las escribo y cuando las pienso. Es siempre mi primera lectora, con lo cansado que a veces debe de ser eso: tener que tragarse unas primeras versiones que al principio no tienen ni pies ni cabeza y aguantar conversaciones sobre posibles giros y posibilidades. Precisamente, en una de esas conversaciones sobre lo que estaba escribiendo y las decisiones que tenía que tomar en un momento decisivo de la trama, Raquel halló la solución que yo no encontraba. No digo que me escribió el libro, pero su idea iluminó un lugar fundamental de lo que quería contar. Le iba a dedicar igualmente la novela, pero en este caso la dedicatoria tiene un sentido especial. —ECP: ¿Qué hay de ese proyecto de libro que apuntas en estas páginas —«un libro en el que desconozcas en todo momento hacia dónde vas»— que te apetecería escribir? ¿Has empezado ya con él? —MAH: Aún no he empezado, no. Se me ha colado por medio otro proyecto de novela en el que quiero sumergirme y ese texto también tendrá que esperar. O quién sabe, quizá, como ocurre en el diario, se cuele de repente y acabe escribiéndolo antes de lo previsto. Cuando uno escribe siempre mira de reojo a otros proyectos. Al menos eso es lo que me sucede a mí. A veces me imagino como el famoso meme ese del hombre que va de la mano de una mujer y vuelve la mirada a la chica que acaba de pasar. Así a veces escribo yo: mirando también qué es lo que podría estar escribiendo en otra dirección. Por lo general, sigo agarrado a la mano de lo que escribo y camino hacia adelante. Pero en más de una ocasión me he soltado para acompañar a la historia que acaba de pasar por delante de mí. —ECP: Al final de Tiempo por venir llega un momento en que parece que estás deseando terminar de una vez este diario, el cual te has comprometido a escribir y publicar semanalmente en un periódico local durante dos años, porque no aguantabas más la sobreexposición pública, ¿no es así? —MAH: Es cierto, hay un momento en el que uno tiene que frenar. La exposición y también el compromiso. Descansar de la escritura semanal y todo lo que ella conlleva, especialmente la tarea de escribir 1500 palabras llueva o truene, te apetezca más o menos. Terminé liberado. Pero es cierto que lo echo de menos. Ahora mismo no llevo un diario (más allá de mi cuaderno de esbozos donde anoto alguna cosa), y siento que los días, al no narrarlos, se me van más rápido y tienen menos sustancia. —ECP: ¿Estás llevando un nuevo diario posterior a este? —MAH: No sé si volveré a escribir otro diario. Quizá el próximo verano, cuando me vuelva a zambullir en la nueva novela por venir, surja la necesidad. Mientras tanto, bien está con ir viviendo.

0 Comentarios

Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Días del indomable Lo que siempre me ha llamado la atención de Alfredo Rodríguez es su nivel de apasionamiento en la intensidad con la que vive no sólo la lectura poética, sino su aprendizaje, la aceptación total del hecho poético. Cuando se plantea una excursión de invierno, una estancia veraniega familiar o un paseo por las montañas, lo primero en que piensa es en lo relacionado que va a estar dicha excursión, estancia o paseo con la poesía. Si se embarca en realizar una antología de algún autor que venere, en compendiar un libro de entrevistas o en la creación de un poemario propio, la palabra esfuerzo no existe. Su entusiasmo anula cualquier idea de sacrificio para convertirlo en placer. Y con ese carácter están escritos los textos de este Diario del indomable, recién publicado por la editorial Los Papeles de Brighton. Alfredo se abre en canal e “infecta” al lector de títulos, paisajes culturales y argumentos ante los que no podemos quedar indiferentes. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Cuéntame qué te motiva a trasladar a un libro en papel textos que ya habían sido publicados en tu bitácora literaria digital. —ALFREDO RODRÍGUEZ: Bueno, en primer lugar, que esa bitácora o blog que, por cierto, se llamaba El botín del mundo, ya no existe. Lo hice desaparecer hace tiempo de la Red. Lo mantuve, como bien sabes, durante unos años, desde 2010, y creo que llegó a tener alguna repercusión y un seguimiento bastante amplio de público: digamos que fue creciendo poco a poco desde la nada, hasta tal punto que llegaron incluso a aparecer por allí en un momento dado algún que otro hater haciendo de las suyas. Eso era buena señal... El caso es que me daba pena que todos aquellos viejos textos se perdieran en el olvido porque a mucha gente le habían gustado mucho en su día, y vi la posibilidad de seleccionar bastantes de ellos para formar un libro que los reviviera. —ECP: Supongo que fuiste tú el que decidió convertir en siglas los nombres propios de todos los autores que citas en el libro. ¿Se te ha quejado alguien por lo incómodo que puede resultar eso a veces en la lectura? —AR: Esto ha traído tela. Sí, fue idea mía tomada, claro está, de muchos diarios que he leído —soy un lector voraz de diarios, sobre todo de poetas—, y es algo que a algunos no les ha gustado, pero que a mí me encanta cuando me lo encuentro en algún diario ajeno. Ese misterio, ese reto de tener que descubrir quién está detrás de esas siglas, a mí me enciende, me activa, me pone. Efectivamente, he tratado de prescindir de nombres propios de personas durante todo el texto. Solo aparecen los títulos de sus obras. Así que los nombres han sido sustituidos por sus iniciales. No por nada, no se dice nada malo de nadie en concreto —sí de colectivos—, sino por darle un toque de misterio al libro, y por hacer trabajar un poco al lector. Siempre he buscado para mis libros un lector inquieto, con inquietudes culturales a ser posible. De todos modos, creo que casi todos esos nombres son perfectamente localizables en internet. Y los que no lo son es porque no necesitan serlo. La mayoría de esos nombres escamoteados son objeto de gratitud y amistad y otros son protagonistas de ciertas anécdotas que se cuentan. —ECP: Dices que España olvida a sus mejores hijos y premia a los bastardos. ¿Podrías decirme qué gran poeta, de todos los que registras en Días del indomable, es a día de hoy el más olvidado? —AR: Hombre, más que olvidado, yo diría no reconocido lo suficientemente y como merece la altura y grandeza de su obra. Y ahí, sin duda, la mayor injusticia se ha cometido en este país contra José María Álvarez. Esto es algo que sigo teniendo muy claro a día de hoy. Pero hay otros muchos, no sé..., que yo recuerde ahora, José Pérez Olivares, el poeta pintor al que conocí en Murcia en 2004, es un gran desconocido, pero también lo es el mítico Salvador Espriu —¿quién lee hoy a Espriu?—, o el granadino José Gutiérrez, un poeta extraordinario, o Juan Manuel González, el de Tras la luz poniente, o José Luis Giménez-Frontín, o el maestro Fernando de Villena, el del maravilloso Los siete libros del Mediterráneo. En fin, la lista sería interminable. —ECP: ¿Sostienes aún que el deporte y el arte son casi incompatibles? —AR: Pues no recordaba esa aseveración. Pero bueno, hay que tener en cuenta que los textos de este libro están escritos en una época mía en que vivía la poesía, y en general el arte y otras cosas del espíritu, de una forma muy pero que muy intensa, como si casi me fuera la vida en ello. Uno por entonces podía decirse que era poeta las veinticuatro horas del día: veinticuatro/siete, como se dice ahora. De bastantes cuestiones que se apuntalan alegremente en Días del indomable hoy me desdeciría. Y esta del deporte es, sin duda, una de ellas. Además este libro es hijo del momento concreto que estaba viviendo, abarca una etapa muy concreta de mi vida: los años 2010 y 2011, en que viví bajo unas circunstancias determinadas: la larga convalecencia en casa tras una gravísima enfermedad renal que me tuvo a las puertas de la muerte, y de la que pude salir con bien. —ECP: Retratas con coraje y bastante decepción la escena poética navarra contemporánea. ¿Vives aislado voluntariamente en tu Pamplona natal o todavía disfrutas de alguna camaradería literaria en sociedad?

—AR: Bueno, hablo de la escena poética navarra porque es la que me ha tocado en suerte vivir, pero seguramente sería lo mismo si hubiera nacido y vivido toda mi vida en Burgos o en Orense o en Ciudad Real. Al final, es la vida de un poeta cualquiera de provincias de lo que se tercia en las páginas de este libro, esa negra provincia de Flaubert como diría mi paisano, el genial Miguel Sánchez-Ostiz. Pero sí, cada vez vivo más apartado de cenáculos literarios y camarillas adocenadas. Apenas conservo ya una o dos amistades verdaderas de toda aquella época. —ECP: Aunque vives la lectura y la escritura de la poesía como una entrega casi sagrada, frecuentas en el libro la queja por el ego de los escritores. ¿Crees que les servimos en bandeja la burla a aquellos que señalan la bufonería de tantos poetas? —AR: A ver, hay una cosa muy clara que sostiene José Luis García Martín y que es lo más cierto que puede decirse sobre este tema: la vanidad es la enfermedad profesional de los poetas. Se trata de un mundillo de egos exacerbados hasta casi lo extremadamente ridículo. Algunos casos son verdaderamente graves, yo he sido testigo. Y lo peor es que muchos de ellos no se dan cuenta, quiero decir, no son conscientes de su gigantesco y grotesco ego. Ven la paja en el ojo ajeno, eso sí, pero no ven la viga en el suyo. —ECP: Siendo el mayor admirador de Álvarez, me ha chocado que en Los días del indomable haya más páginas dedicadas a Colinas que a tu poeta favorito del Sur. ¿Se puede amar al mismo nivel a dos poetas y no estar loco? —AR: ¿Ah sí? Pues no me había percatado. Quizá la explicación pueda estar en que durante aquellos largos días de hospital leí mucho a Antonio Colinas, sus Tratados de armonía, que me sanaron profundamente el alma. Él mismo me dijo en una ocasión que algún amigo psicólogo suyo solía recomendar la lectura de esos libros a sus pacientes. En cuanto a José María Álvarez, sí, claro, es mi padre espiritual, está nutriendo siempre la belleza de su obra mi corazón, me ha formado como poeta y como persona, pero su poesía tiene un lado, digamos, más canalla. Hay que leerla siempre con una copa de Oporto bien fría en la mano, como apunto en las páginas de este diario. Así que podría decirse que sus obras han sido siempre el yin y el yang a lo largo de mi vida como lector y amante de la poesía. Entonces, mi yin sería Colinas y mi yang Álvarez. —ECP: Si hay algo que desprende este libro —me consta que en persona transmites esa misma vibración— es entusiasmo a raudales, pasión absoluta por la pulsión artística de la vida. Imagino que ese vitalismo, esa energía contagiosa, ha sido fruto de una epifanía. ¿O fue tallándose en tu educación familiar? —AR: Procedo de una familia humilde pero muy trabajadora, a la que no le ha regalado nadie nada y me han transmitido siempre la cultura del esfuerzo. En mi casa no había libros, ni estaban para bellezas ni poesías. Me da mucha envidia cuando leo las memorias de algunos poetas que cuentan que empezaron a leer en la biblioteca de sus padres o de sus abuelos. Ya me hubiera gustado a mí. Así que he tenido que ir creciendo como lector y como poeta poco a poco y por mis propios medios. Escribo y leo poesía desde mi más temprana adolescencia y siempre digo, cuando algún amigo poeta hoy día para hacerme rabiar me llama “antólogo”, que soy poeta desde que me parió mi madre, que en paz descanse. —ECP: ¿Qué doma podría aplacar a Alfredo Rodríguez a estas alturas de la vida? —AR: Creo que ya estoy más que domado y domesticado. Soy otro distinto a aquel que escribió los textos y entradas de este libro. Otro más escéptico, más estoico, más desengañado, más decepcionado sobre todo con todo este mundillo a veces tan gregario y mediocre de la poesía. Pero hay algo aún que permanece: lo que para mí tiene todo su sentido es escribir. Seguir escribiendo. Porque lo considero un honor, además de un grato placer, el ejercicio de la palabra, compartiéndolo con los lectores que sean, aunque sean tres o cuatro. Alguien dijo que escribimos tal vez para dejar algo entre nosotros y la muerte. Que así sea, pues, también conmigo. Entrevista realizada por LUIS MIGUEL ALONSO NÁJERA URRE AROA, SEIS POETAS DE TIERRA NABA La fuerza del verso como motor de vida, la orfebrería del idioma como medio para descubrir la verdad inalcanzable; estos son los principios que guían el respirar poético de Alfredo Rodríguez. Su unión con la poesía tiene lugar en la salud y en la enfermedad, en la alegría y en la tristeza, y lo será sin duda más allá del ocaso, porque este poeta y la escritura parecen pervivir unidos en alianza intemporal, por encima de los avatares de la existencia. La reedición de Urre Aroa (Pamiela, 2020), canto a la Navarra soñada, que no deja de ser una glosa a esa Arcadia feliz que quizá existiera en los corazones de muchos indefensos del Arte, sirve ahora para mantener viva la llama de la esperanza en el sueño real, porque su poesía es precisamente el puente mágico que enlaza nuestra aspereza cotidiana con los Campos Elíseos originales. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Alfredo, he vuelto a leer con gran interés —y no menor deleite— tu magnífico Urre Aroa, y casi automáticamente ha venido a mi cabeza el recuerdo de Love’s labour’s lost, --Trabajos de amor perdidos--, la amable e inteligente comedia de Shakespeare. En ambos casos hablamos de una Navarra idílica, renacentista, culta y soñadora. ¿En qué medida reivindicas la utopía en la vida que has insuflado a estos poetas de Tierra Naba? —ALFREDO RODRÍGUEZ: Bueno, esa obra de Shakespeare creo que está ambientada en un momento un poco posterior y centrada en la Baja Navarra francesa, pero sí, en efecto, la idea respecto a lo que apuntas es la misma. He situado a mis apócrifos entre finales del siglo XV y principios del XVI, un periodo en que Navarra debió de ser durante unos treinta años un territorio totalmente libre —aunque ya lo era en realidad desde mucho antes— encajado entre Francia, Castilla y Aragón. Yo esa época siempre la he imaginado, o la he querido imaginar, como una época de esplendor artístico, una fase intensa de desarrollo económico y cultural que pudo facilitar el florecimiento en las artes, en literatura, y principalmente en poesía. Así pues, este libro contiene o pretende una interpretación, entre real y mítica, de un momento de plenitud artística y cultural en nuestra historia navarra. Al fin y al cabo Urre Aroa es eso, traducido al castellano: La edad de oro. —ECP: Tu poesía construye unos espacios de vida, amor y gallardía donde sus habitantes deambulan por espacios propios, donde el sentimiento heroico constituye el armazón de ese universo. ¿Qué lugar ocupa este mundo «sobrehumano» en la difícil cotidianeidad que nos toca vivir? —AR: Bueno, creo que este es un libro que trae una idea, rescata una idea que creo merece la pena: que es la poesía como algo antiguo, como una reserva cultural de la sociedad, algo que la velocidad de los tiempos y las máquinas no han podido avasallar aún. Urre Aroa reivindica el tiempo de la verdad y el don de la belleza, que es una verdad que perdura. La poesía es entendida aquí como única verdad, con su carácter sagrado per se. Y los poetas que aparecen son vistos como heraldos, como mensajeros de ese tiempo antiguo y perdido, al que aquí se le tiende un puente hasta nuestros días. —ECP: Este tema que apuntas me parece interesante, el denominar a la poesía como «única verdad». Te diré que tengo bastante respeto por el adjetivo «único», por ese carácter de exclusividad y, por tanto, de exclusión a todo lo que no se encuentre en ese bando. Recordando el verso de John Keats, Beauty is Truth, Truth Beauty, — that is all. / Ye know on earth, and all ye need to know, ¿podríamos hablar acaso de un espacio «verdadero» en el que convivan las artes en general como lugar ideal que ampare los sentimientos más elevados y nobles de nuestra existencia? —AR: Claro, eso siempre ha sido así. Y los poetas somos quizá los últimos supervivientes de esa noble estirpe de creadores absolutos. No olvides que para ella, para la poesía, hay que tener una sensibilidad precisa y, además, exige un esfuerzo que muchas veces no se está dispuesto a realizar. Y, por supuesto, se trata de un arte, aunque mucha gente no quiera verlo. Esa es la pureza, la verdad de la vida, que el poeta nos da y que queda como salvada para siempre en el poema. Además, ya lo dice el maestro José María Álvarez en esa definición suya perfecta de lo que es, o ha de ser, la poesía: «algo misterioso que misteriosamente nace de determinados seres y que, no menos misteriosamente, otros pocos seres excepcionales gozan, se exaltan con ello». —ECP: Las raíces de tus protagonistas hablan de una profunda vinculación telúrica, de un impulso vital que explica en buena parte su discurso poético, y a la vez la temática de sus poemas retorna una y otra vez a sentimientos intemporales, independientes de cualquier geografía. ¿Hay también en Urre Aroa una voluntad no escrita de conciliar ambos territorios? —AR: Claro, todo está unido, conectado. Todo es Uno en poesía. Estos poemas tratan de enlazar, de unir de algún modo, algunos Mitos antiguos o clásicos, enlazarlos digo con esta tierra, con Navarra. Intentan traer una luz distinta a este paisaje nuestro. Si tuviera que definir la poesía de este libro, yo diría que es una poesía que trata de universalizar lo local, una poesía que es expresión de un espíritu claramente universal. Porque a mí me interesa Navarra como algo que está en el mundo, no como una realidad aparte del mundo. La tierra de uno tiene un valor secreto, son sus raíces vivenciales, pero esas raíces hay que proyectarlas al exterior a través del diálogo con la Cultura, con la Cultura con mayúsculas, la que nos viene regalada en los grandes libros. —ECP: Sí, siempre tenemos ante nosotros el eterno debate entre el arraigo a las raíces y la necesaria apertura al mundo que llega con la civilización, el enriquecimiento cultural con todas las mayúsculas necesarias... Y todo ello dentro de un mundo en constante conflicto y evolución. Tu poesía, en Urre Aroa y otros tantos ejemplos, se asienta firmemente en un Olimpo donde el ser humano es «super ser humano», y todo cuanto siente y experimenta tiene lugar en ese cosmos. ¿Qué espacio queda ahí para la poesía de lo cotidiano? —AR: Bueno, la «poesía de lo cotidiano», como la llamas, para mí no ha sido siempre sino una pseudopoesía —con todos mis respetos para los que la escriben y la leen y la aman—, un “fake”, como dice mi hijo pequeño cuando algo no es verdadero. Para lo cotidiano, lo conversacional, lo mundano, yo prefiero los libros de Diarios, los libros de Correspondencia, los libros de Conversaciones. Que me encantan y los respeto muchísimo también. Pero la poesía, como te he dicho antes —la poesía verdadera, claro está—, es un Arte. Y es un misterio. Un misterio que no remite a escapismos ni a fantasías, sino a una realidad suprema, y que logra entreabrir, con Belleza normalmente, la palabra poética. —ECP: Varios de tus autores apuntan con frecuencia en sus versos un cierto distanciamiento de la vida terrena, una serena resignación ante el morir y su regreso a «…La tierra que llama al hombre a su seno», como apunta Xavier de Zuriquoain. ¿Podemos hablar de una cierta «contradicción» entre el amor a la vida y a la tierra a la que cantan —«Un hombre ha de saber que la poesía es la vida», según afirmaba Vicente Racais de Yuso—, y su visión cuasi trágica que se percibe en esta poesía encabalgada entre el vivir y la dilución posterior? —AR: Puede ser. No lo había pensado. Ten en cuenta que fueron poemas escritos durante un largo periodo de diez años —entre 2003 y 2013—. Y tú bien sabes que a lo largo de los años vamos siendo muchos, nunca somos el mismo que fuimos. Lo que sucedió fue que llegó un momento en que advertí ahí, con el paso del tiempo, que en esos poemas se distinguían o se daban diferentes voces mías, diferentes temáticas, diferentes miradas de poeta, diferentes formas de entender la poesía. Y se me ocurrió entonces reconducir todos esos poemas hacia esta idea de un libro de apócrifos (o heterónimos), idea que no es mía por supuesto, yo no la he inventado, sino que grandes maestros antes la habían utilizado ya, maestros como Machado, Pessoa o Borges, o más cercanos en el tiempo, mi maestro más directo, José María Álvarez, con un libro hermosísimo, La edad de oro, del que he robado no sólo la idea sino hasta el título, por cierto. Pero, como él bien dice, las cosas están ahí para cogerlas. —ECP: Henrique de Ariztarai, «el mayor poeta de los nabarros», según citas junto a su nombre, canta en uno de mis poemas favoritos de Urre Aroa a la nobleza de «Donde se cruzan cardo, decumanus, / Dormitalería y Curia...» para descubrirnos posteriormente sus miserias al afirmar «...Pero he perdido fortuna de timba en taberna / hasta caer embotado / por la embriaguez y el sueño...». ¿Cómo encaja en la Navarra milenaria este sincretismo tan del gusto mediterráneo? —AR: Pero no hay un rigor histórico en este libro ni se pretende. No es un libro de Historia en ningún caso. Es un libro de poesía, repleto de licencias poéticas, y es, sobre todo, un asalto a la poesía como género de ficción. Se mezclan un poco aquí realidad y fantasía, historia y ficción, como en la serie televisiva Juego de tronos, que supongo conoces, y que a mí me fascinó, en la que se fundían realidad histórica y ficción casi a partes iguales. Hay, por un lado, desde luego, una vindicación de lo épico, pero que trata de proyectar mi propia experiencia emotiva sobre una situación dramática, histórica o legendaria determinada. Digamos que utilizo esos relatos o momentos históricos o pseudohistóricos para hablar de mí mismo, de mi experiencia autobiográfica. —ECP: No hablaba yo obviamente de «rigor histórico», sino que destacaba el mestizaje vital de tus personajes. De hecho, el Renacimiento inundó Europa de determinados principios éticos y estéticos de la Antigüedad Clásica, sumándolos a los ya existentes. ¿Cómo condiciona tu ideología poética la relación entre ser humano y mito? —AR: Bueno, hay una cita magnífica, extraída del Libro rojo de Hergest —que es un manuscrito medieval escocés‒ que dice así: «Las tres maravillas que enriquecen al Poeta son: Los Mitos, su poder poético y la memoria de la antigua Poesía». A esta cita me suscribo de cabeza con los versos y la idea principal de este libro. Precisamente el maestro Álvarez suele decir que lo que nos falta hoy a todos, en todos los campos, es el Mito. El mundo mítico. Que esto es una de las cosas que ha desaparecido de nuestro mundo, y lo vamos a pagar muy caro. Lo suscribo. —ECP: Me ha llamado bastante la atención --aunque no debería, conociendo tu trayectoria literaria-- una de estas licencias poéticas, el hecho de que estos notables autores escriban en verso libre, en una época en la que la rima y la métrica canónica estaban claramente codificadas. ¿Cómo explicas --quizá como una apostilla personal a la descripción del prólogo-- su heterodoxia creativa? —AR: Pero sí hay métrica. ¡Es que nadie se va a dar cuenta! Todo el libro está volcado a métrica clásica, es decir, todos los versos (o casi todos) van medidos, mejor o peor, en heptasílabos, endecasílabos o alejandrinos, aleatoriamente, tratando de buscar siempre la música y el ritmo, ritmo sin el cual no hay emoción ni poesía que valga. Además, ese endecasílabo sin rima, el llamado «endecasílabo blanco» fue introducido en España por Garcilaso —de quien por cierto se habla en el prólogo: ya sabes que fue armado caballero en Pamplona en esa misma época porque formaba parte de las tropas de ocupación castellanas, no por otra cosa...— y por su amigo Juan Boscán a principios del XVI. O sea, que hay no hay anacronismo. En cuanto a la rima, sólo puedo decir que siempre la he sentido como un ripio insufrible. Me niego rotundamente a escribir una sola rima, salvo alguna asonancia involuntaria, que las hay en este libro. —ECP: Está claro que Urre Aroa se sirve de la Historia como soporte para la creación poética. Y ello sucede en Navarra, tierra singular que ha vivido su historia diferenciada entre dos grandes poderes políticos, España y Francia. Los autores que recoge el libro son hijos de esta historia ancestral, de los sucesivos mitos y también del Renacimiento. Al igual que existe el género tan consolidado hoy en día de la «novela histórica» --que bien sé no te atrae--, ¿podríamos hablar de una «poesía histórica»?

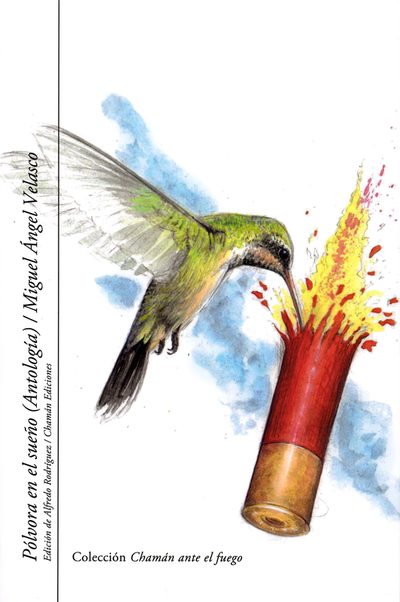

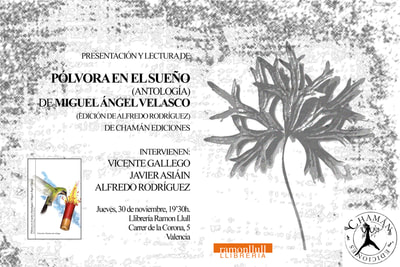

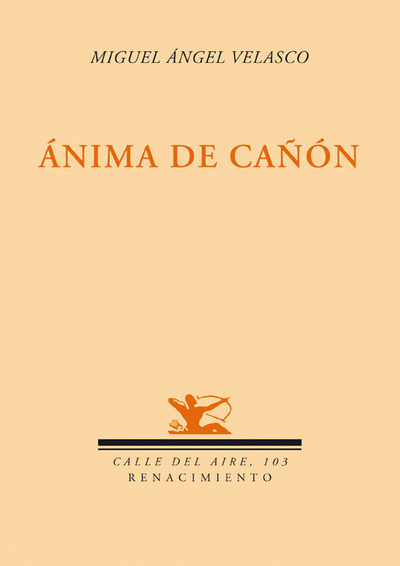

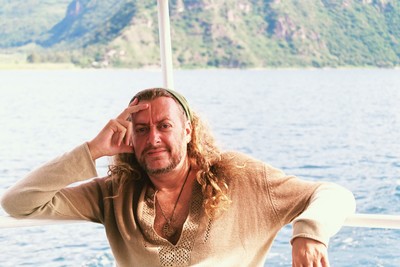

—AR: Claro. Lo he pensado mucho: creo que esto es totalmente «poesía histórica» —hoy mismo me lo decía una periodista que acababa de leer el libro—, pero también es «poesía-ficción». Aunque también está lleno el libro de claves y referencias autobiográficas, como te he dicho antes. Es decir, son poemas, algunos de ellos o muchos de ellos, que, aunque en apariencia no lo parezca, hablan de mí mismo, de mi experiencia vital, aunque la mayoría de las veces es mi experiencia bajo especie literaria. Hablan de momentos de mi vida real, presente o pasada, mis anhelos y mis desvelos como poeta; hablo de mi hijo, de consejos reales que le doy a mi hijo; hablo de mis padres, emigrantes extremeños que llegaron a Navarra hace casi sesenta años; el poema que aparece en la contraportada del libro —el de «La sangre negra...»— es un auténtico poema de la experiencia, un poema que narra un hecho absolutamente real: un accidente sufrido por mí mismo en una finca familiar del valle de Etxauri cortando piedras con una maza para hacer un camino. —ECP: No quiero ni puedo olvidar el soberbio --y atrevido-- prólogo que ha escrito Mikel Zuza para Urre Aroa. La construcción declaradamente seria de tus seis nobles poetas, las exhaustivas referencias históricas que los incardinan perfectamente en este período crucial de la historia de Navarra, hace que cobre aún más sentido la famosa frase shakespeariana, «Navarre shall be the wonder of the world». ¿En qué medida disfrutan los poemas que ahora leemos del apoyo de la prosa para consolidar su vigor referencial? —AR: Bueno, el historiador y novelista Mikel Zuza, que es un auténtico personaje en nuestro entorno literario, ha escrito un prólogo magnífico para este libro, un prólogo muy interesante y a la vez muy divertido —yo cada vez que lo releo es que me río mucho—, un prólogo que lo dignifica, que dignifica al libro, porque ha multiplicado por mil la idea inicial mía, la intención que buscaba mi libro desde un principio, ha catapultado con su texto en prosa la verosimilitud de los poemas y les ha dado alas para volar. MIGUEL ÁNGEL VELASCO Pólvora en el sueño Entrevista realizada por Juan de Dios García Alfredo Rodríguez vive en Pamplona, una ciudad norteña que no se caracteriza precisamente por su clima caluroso, pero él sólo se basta para incendiar cualquier alma que lo acompañe. Simplemente hay que pronunciar una palabra, Poesía —así, con mayúsculas, como a él le gusta que se escriba—, y ya tenemos una hoguera encendida que no se va a apagar; te despides de él y ese cuerpo sigue en llamas. He conocido pocos fervores de ese nivel. El caso que nos ocupa para esta entrevista es el inmenso poeta mallorquín Miguel Ángel Velasco, del que la editorial Chamán acaba de publicar una antología, Pólvora en el sueño, prologada y seleccionada por Alfredo con un cuidado impecable. EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Me gustaría saber cómo se gesta Pólvora en el sueño. No sé si es un encargo de la editorial Chamán, pero a mí me consta que Miguel Ángel Velasco te apasiona desde hace años. Tú me hablaste con entusiasmo sobre todo de tres poetas españoles vivos cuando nos conocimos en Pamplona: José María Álvarez, Antonio Colinas y Miguel Ángel Velasco. —ALFREDO RODRÍGUEZ: Bueno, esa pequeña lista ha crecido desde entonces. Habría que añadir ahí a Julio Martínez Mesanza, a Vicente Gallego y a José Carlos Llop. Pero la idea de una antología total de la obra de Miguel Ángel Velasco era algo que me rondaba la cabeza desde hacía unos cuantos años. Sentía que todos teníamos una deuda muy grande con su poesía y con su persona. Y la antología que hizo Gallego para Renacimiento en 2008, La mirada sin dueño, con ser hermosa y gigante como era, se me había quedado pequeña. Sentía que necesitaba más. Además, había toda esa información sobre la vida y la obra de Velasco que yo veía que estaba por ahí desperdigada, diseminada en libros, en revistas, en artículos de periódico, en internet, en la memoria de algunas de las personas que más cerca estuvieron de él, como su madre, Consuelo, o la que fuera su pareja durante quince años, Angelika, o sus amigos, Vicente Gallego o José Saborit, entre otros; recoger toda esa información y ordenarla en una especie de libro-miscelánea o libro-híbrido, en fin, un libro que fuera casi definitivo. Resultó que después de publicar en Chamán Ediciones mi último libro de poemas, les propuse a Pedro Gascón y a Ana Toboso, responsables de la editorial, la idea de esa antología que yo tenía confeccionada para mí desde hace años —con la novedad, además, de incluir textos en prosa cuasi-inéditos y entrevistas por igual y a la que sólo habría que añadir un prólogo extenso— y aceptaron encantados. En fin, a los editores de Chamán les debo mucho, desde el principio, les debo casi lo más importante que te puedan dar, que es confianza, esto es, que confíen en tu trabajo y lo valoren. Hasta ahora la verdad es que no había tenido suerte con los editores. Al contrario, he tropezado con gente que no ha creído en mí. Los editores de Chamán son gente que tiene ilusión y cree en lo que hace, conservan el encanto de quien tiene sueños vivos. Con ellos he encontrado una súbita complicidad, en el lenguaje, en la sensibilidad. —ECP: ¿Hasta qué punto es crucial el papel de Consuelo, la madre del poeta, en su vida y, por tanto, en su obra? —AR: Bueno, yo creo, después de haberla conocido personalmente el año pasado en Valencia, con motivo de la presentación allí de Pólvora en el sueño, —aunque ya manteníamos contacto telefónico y electrónico desde hacía tiempo— que Consuelo Pereda Velasco (o Colibrí, como cariñosamente la llamaba su hijo) es una persona muy especial, de una sensibilidad y una belleza interior increíble, una madre que yo creo que es la madre que todo poeta hubiera deseado tener para sí. Una madre muy unida a su hijo en todos los sentidos, que le acompañaba infatigablemente a todos los recitales que daba, foros en que hablaba o premios que recogía. Que le animó a leer y a escribir desde pequeño, junto con su padre, Miguel Pons-Camps (que falleció muy pronto), que le leía versos en su infancia y eso le marcó al poeta, qué duda cabe. En la obra poética de Velasco aparecen ambos muchas veces, no sólo en infinidad de dedicatorias, sino en la propia carne de los poemas, sirviendo de tema y de fondo para muchos de ellos expresa o implícitamente. —ECP: Me llama la atención que hayas incluido algunas prosas en esta antología poética. Creo que muchos lectores de Velasco no conocíamos esa faceta suya, cosa que te agradecemos. —AR: Sí, eso ha sorprendido mucho. Yo las conocía desde hacía años. Me parecían muy interesantes. Fueron apareciendo la mayoría de ellas en la magnífica, y ya desaparecida, revista Archipiélago, Cuadernos de crítica de la Cultura, una revista mítica, una revista de Cultura de las de verdad, de las que ya casi no quedan, con contenidos interesantísimos y altamente enriquecedores. Yo conservo por casa varios ejemplares, entre ellos, claro está, busqué aquellos en los que aparecía Velasco. Aunque, fíjate, me falta un ejemplar que nunca he conseguido localizar, un ejemplar que contiene otro de esos textos en prosa maravillosos de Miguel, titulado ...¿Y si la primavera es verdadera?. Lo busqué por internet, por librerías, por bibliotecas públicas, y al final iba a facilitármelo, porque creía tenerlo entre su ingente biblioteca particular, Isabel Escudero, pero fue poco antes de sorprenderle la muerte desgraciadamente. Pero no desisto. Lo encontraré algún día. —ECP: Sé que esta pregunta es obligarte a decir públicamente a qué hijo o a qué sobrino amas más, pero me parece inevitable hacértela. ¿Cuál crees que es la obra cumbre de Miguel Ángel Velasco? ¿Hay un poemario que está por encima de todos? —AR: Hombre, yo me sentí fascinado y me dejé fascinar hasta el tuétano con La miel salvaje, como casi todo el mundo. Ese libro fue una auténtica revolución en la mortecina y acomodaticia poesía española de la época. Sobre todo porque era un libro escrito con mucha libertad, con mucho descaro, mucha desenvoltura. Y eso a mí me atrapó. Y por ahí empecé con el gusanillo velasquiano, y fui tirando del hilo, y me maravillé con Fuego de rueda, que me parece un libro que es una experiencia completamente alucinante, que influyó muchísimo en mi poesía. Y tiré hacia atrás y descubrí El sermón del fresno, del que ya me había hablado algún amigo en Pamplona, porque resulta que el libro fue editado aquí, en mi ciudad, lo cual me llenó de alborozo, y descubrí, como te digo, un libro que es una auténtica obra de arte casi oculta en las simas del olvido, con poemas como el que da título al libro que yo creo que es uno de los mejores poemas que han honrado nuestra lengua. Y de los últimos años, hombre, Ánima de cañón, el libro que publicó pocos meses antes de morir, es un libro soberbio, un libro de alta Poesía incandescente. —ECP: ¿El mar y la infancia van a estar unidas para siempre en la imaginería de Velasco? ¿Puede entenderse su obra descontextualizada de su Mediterráneo? —AR: No, creo que no. Su obra goza de una hermosa y extraña sensorialidad mediterránea. Eso es indudable. Y, además, porque está expresamente descrita, por ejemplo, en libros como Memoria del trasluz, con toda esa imaginería marina a flor de piel en los poemas. Miguel debió ser un gran nadador, un portento acuático. Nadaba y nadaba en solitario y se adentraba sin miedo mar adentro hasta la extenuación, donde nadie le seguía. Eso en las calas de Mallorca en su infancia y primera juventud, pero luego están también los años en Jávea junto a Angelika, en un lugar precioso de la costa levantina; hay muchos poemas que hablan de esa larga época cerca del mar y evocan todo ese mundo con mucha calidez. —ECP: ¿Filosofía, amistad y sustancias enteógenas podrían ser las tres columnas sobre las que se sostiene su aprendizaje en la etapa madrileña? —AR: Sí, en Madrid conoció y se cruzó con varios personajes que marcaron también su vida y su obra. Amigos como el novelista colombiano Santiago Gamboa —que fue su compañero de piso y de correrías nocturnas durante una primera época— o como José Lage —con quien compartió experiencias con esas sustancias embriagadoras, experiencias que le llevaron a aquella amplitud de percepción tan característica de la ebriedad con drogas—, a quien llega a dedicar por entero uno de sus libros, Ánima de cañón. O gente como Agustín García Calvo e Isabel Escudero, que fueron sus mentores y maestros, que le influyeron muchísimo con aprendizajes y lecturas, sobre todo en la manera de entender la Poesía, y eso fue decisivo en su obra, un cambio de rumbo total, un viraje de 180 grados en la forma y en el contenido de sus versos. Se imbuyó totalmente de la obra de Sánchez Ferlosio, sobre todo la ensayística, a quien consideraba un maestro. La rama dorada de J. G. Frazer era otro de sus libros de cabecera. También por entonces el aprendizaje filosófico de Elias Canetti, de quien llegó a investigar a fondo su obra y era una auténtica obsesión para él, llegando incluso a empezar una tesis doctoral que desgraciadamente no llegó a terminar, pero de la que aparece precisamente un pequeño bosquejo en una de las prosas recogidas al final de Pólvora en el sueño. Y también en una noche de Madrid es donde conoce a la que habría de ser prácticamente la mujer de su vida, Angelika Neitzke, una bella joven alemana por quien lo dejó todo y se fue a vivir a un casa perdida en un bosque de Hoyo de Pinares, un pueblecito en la provincia de Ávila, donde se dedicó de lleno a pasear, a leer, a escribir obsesivamente y a experimentar con sustancias, y descubrió el amor a la Naturaleza, y donde se convirtió de verdad en un genuino metafísico, es decir, alguien capaz de asombrarse radicalmente frente a las cosas, alguien que, como los primitivos, era capaz de tener una experiencia numinosa e intuitiva del mundo que le rodeaba, capaz de ver toda la belleza de ese mundo y hacerla suya. —ECP: La amistad con Vicente Gallego es otro cantar, ¿no? —AR: Sí, claro, Gallego era su hermano del alma, su hermano espiritual y físico. Tuvieron una conexión total, a todos los niveles, y eso se refleja muchas veces en sus respectivas obras. Yo creo que se influyeron mutuamente, se retroalimentaron. Hay mucho de Gallego en Velasco, pero también hay mucho de Velasco en Gallego. Compartieron también experiencias y viajes con sustancias, se juntaban a menudo en la casa de Jávea para recitarse poemas, para hablar de poesía y para reír juntos. Y todo eso une mucho. Yo creo que Vicente Gallego es quien mejor ha sabido entender la obra de Miguel Ángel Velasco. El genial prólogo que escribió para la antología La mirada sin dueño, titulado “Una ética del exceso”, es sencillamente emocionantísimo y es la mejor guía para seguir con paso seguro y pie firme los derroteros velasquianos. Vicente también ha colaborado en Pólvora en el sueño, con un texto inédito brillante y muy esclarecedor sobre la amistad sin igual que les unía, titulado “Miguel, en su cifra y su aroma”. En Valencia estuvimos hace unos meses presentando el libro juntos, y fue una experiencia alucinante de la que me siento orgullosísimo. —ECP: ¿Por qué crees que en su etapa de madurez Velasco renunció a citar sus primeros libros? ¿No quería aceptar la semilla del fruto que perseguía? —AR: Bueno, como te he dicho antes, hubo un cambio total, un viraje increíble en la obra de Velasco con la influencia decisiva sobre todo de su maestro Agustín García Calvo. Después de publicar sus tres primeros y laureados libros (Sobre el silencio y otros llantos, Las berlinas del sueño, y Pericoloso sporgersi) publicados entre 1980 y 1986, y que se podrían enmarcar dentro de una poética de vanguardia surrealista e incluso posnovísima, se produce un silencio de unos diez años —los años de silencio son decisivos para la madurez de un poeta— en los que el poeta se dedica a leer y a escribir, a empaparse bien de Poesía verdadera, poesía con ritmo, con verso medido, poesía con música interior. También a imbuirse de Filosofía pura. Se dedica a pasear por los bosques de Ávila, acompañado de un perro, se encierra a escribir en la oscuridad de su cuarto como un auténtico anacoreta, se deja engullir por el mito de la Naturaleza, por toda la belleza real de las cosas que le rodean, los árboles, las piedras, los pájaros, los fósiles... Hay una auténtica revolución lírica en el interior de su alma. Y el poeta verdadero, el poeta que él en verdad anhelaba ser y convertirse, renace diez años después con El sermón del fresno en 1995. Es un Velasco nuevo, renacido, un Velasco un poco desengañado de los premios literarios y de toda la farándula e hipocresía que muchas veces los acompaña —que sólo entontece y envanece—, un Velasco enamorado de la vida verdadera, más viejo de alguna manera, más sabio. Y que no quiere ni oír hablar de aquellos libros, que considera ejercicios cuasi adolescentes, poesía asilvestrada, que no surgía, como la de ahora, la de a partir de El sermón del fresno y Dibujo de la savia, del fondo de las entretelas del alma; una poesía que pone el énfasis muchas veces en lo musical, en la pura Música, que supone un auténtico experimento de innovación entre el sonido y el sentido, y exige al lector un permanente tanteo cognoscitivo para desvelar verdades. —ECP: ¿Qué deuda tiene Velasco con el pensamiento de Elias Canetti?

—AR: En esos años, además de escribir poesía, preparaba una tesis para su doctorado en Filosofía, titulada Muerte, duelo y supervivencia en la obra de Elias Canetti, tesis que desgraciadamente nunca culminaría. Después de cursar estudios de Filología y Filosofía en la Complutense de Madrid, centra su labor de investigación en la obra del escritor y premio Nobel de Literatura. Y, como Canetti, Velasco es un devoto de la metafísica, una preclara mente obsesiva buscando el origen de lo creado y el origen de la muerte, la cual está, de hecho, omnipresente en su obra poética. Pero a pesar de hablar tanto de la muerte, en el fondo de sus poemas yo creo que está el gozo inmanente de vivir. Hay una cita canettiana muy reveladora que acompaña al poema ‘La lección’ (que habla de los últimos días de su padre en el hospital de Palma), incluido en esa maravilla de libro, del que tantas lecciones de vida se pueden extraer, que es La vida desatada, y que dice así: Aprendía palabras / en su lecho de muerte. Además, el texto en prosa de Velasco que incluyo al final en Pólvora en el sueño, titulado ‘Canetti, el último antepasado’, habla muy bien y a las claras de toda esa experiencia de la muerte presente en la obra del escritor rumano, que tanto fascinó y obsesionó a nuestro poeta. —ECP: La sexta parte de tu prólogo se titula “Versos premonitorios”. ¿Realmente su hipersensibilidad pudo haberle hecho capaz de escribir su futuro inmediato? —AR: Yo a veces creo que sí. Que él mismo marcó su destino. Que sabía, o presentía de alguna manera, lo que iba a sucederle en breve. Pienso que siempre sintió una mezcla de seducción y a la vez de temor hacia la muerte que determinó su vida en todo momento. No solo su vida, sino su obra. Y aunque sé de veras que no buscó esa muerte propia voluntariamente en ningún momento (como se ha llegado a especular) sí que gustó de jugárselo todo en los límites de la misma, y mucho le atrajo vivir en el filo de esa navaja. Esos versos premonitorios a los que haces referencia aparecen en su último libro publicado en vida, Ánima de cañón, abren el poema del mismo título, y dicen así: ¿Qué será cuando el día se congele / con la detonación de nuestra carga / en el hueco del tiempo? Yo creo que son provocativamente diáfanos. De hecho, todo ese libro en sí podría decirse que es una especie de epitafio en verso, de testamento lírico, escrito con un tono extrañamente sereno. Como digo en el prólogo de Pólvora en el sueño, no podíamos saber, cuando se publicó, que iba a ser su último libro, pero ahora, a causa de un extraño juego de la muerte, lo parece. —ECP: Veo que el calificativo “raro” se le quedaría pequeño a este poeta. —AR: Bueno, alguien habló una vez de la perla rara del poeta. Yo creo que el caso de Velasco encaja perfectamente en ese perfil de poeta extremadamente puro y sui generis. Y me atrevería a decir en ese sentido que su poesía es un auténtico conjuro del tiempo. Así que su figura como poeta se ha convertido para mí en la de una especie de demiurgo, si se me permite la imagen. —ECP: ¿Qué sensación como lector y estudioso de Miguel Ángel Velasco te ha dejado el esfuerzo realizado para editar Pólvora en el sueño? —AR: ¡Pero es que para mí no ha sido un esfuerzo! ¡Ha sido un placer! Así se lo decía muchas veces a mi editor. La preparación del libro ha sido una experiencia totalmente placentera. Y así también lo refiero precisamente al final del libro, en la nota de agradecimiento; ahí hablo de la confección placentera de este libro durante largos días hasta altas horas de la madrugada. Hablo de que fue un auténtico placer ir transcribiendo pacientemente todos los poemas seleccionados, uno a uno, verso a verso, como haciéndolos míos en cada palabra. Y añado: a veces, cuando terminaba de copiar alguno de esos poemas —y esto es rigurosamente cierto— tenía que levantarme de la silla, pues me sentía como flotar, como levitar; tal era el efecto en mí de su emoción y su belleza, de su altura de vuelo. Eso ha sido así de verdad. Esa ha sido la sensación real. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS