|

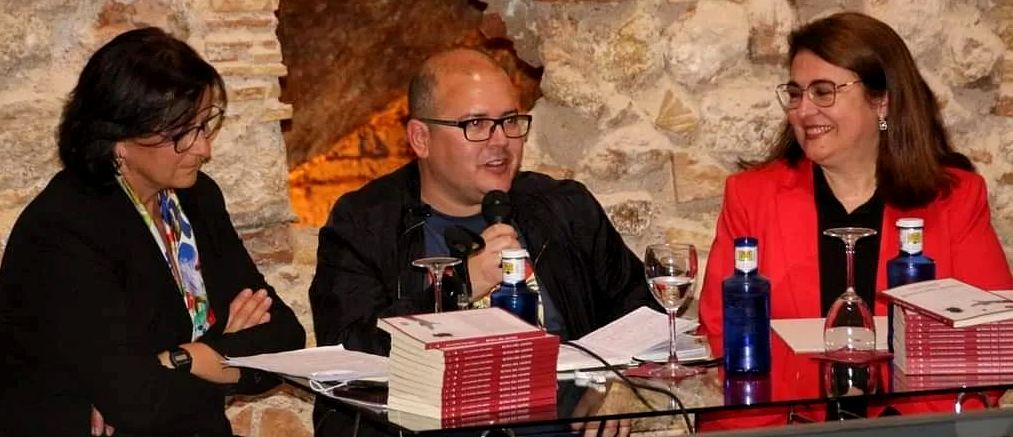

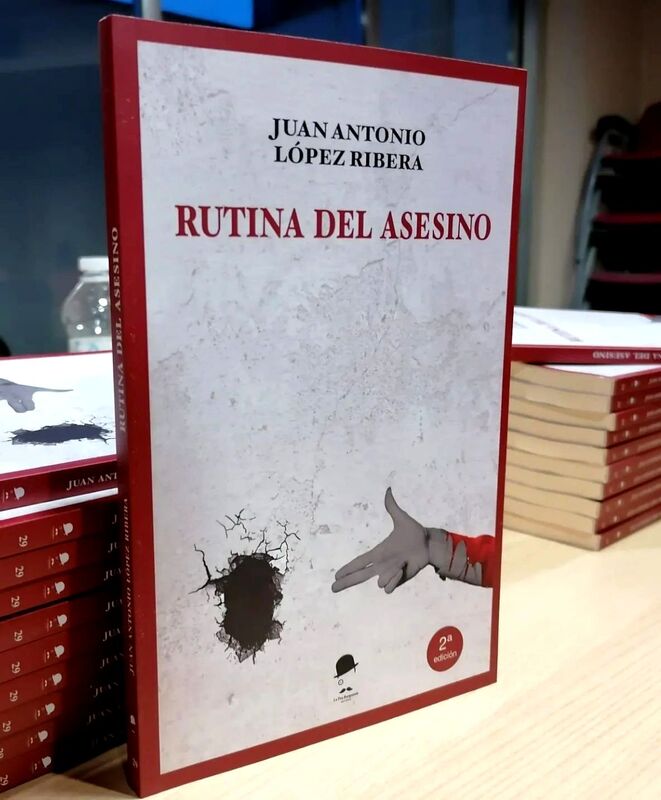

Entrevista realizada por ANDRÉS NORTES Rutina del asesino Después de un final de curso complicado, con múltiples moratorias por parte de Juan Antonio y por la mía, con la infinita paciencia de Juan de Dios, que no me apremia para que le dé la largo tiempo prometida entrevista con Juan Antonio por la publicación de su primer libro de relatos, Rutina del asesino (La Fea Burguesía, 2022), por fin concretamos una cita. Hace un calor de mil demonios. Quedo con Juan Antonio un 14 de julio. Hoy ha subido casi a cuarenta grados. Nos hemos citado a las cuatro de la tarde en un páramo posnuclear o centro comercial decadente del norte de Murcia y no conseguimos encontrar una cafetería fresca abierta. Buscamos en varios sitios hasta contentarnos con un bar muy español (mesas metálicas limpiadas con un paño de origen incierto, camarero displicente con los desconocidos, suelo lleno de burruños de servilleta y otros seres). Un café-bar no es, definitivamente, una cafetería. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Juan Antonio, quiero empezar la entrevista con una pequeña broma, a la manera en que tu libro me sacó una buena sonrisa cuando llegué a su final. ¿Estás dispuesto a responder a una pequeña Encuesta de satisfacción? —JUAN ANTONIO LÓPEZ RIBERA: Por supuesto. —ECP: Describe breve, pero brevemente, cómo conociste la literatura. —JALR: Eso se lo debo a mi madre, que siempre ha sido una gran lectora. Ella me acercó, con 11 o 12 años, a autores como Edgar Allan Poe o Stephen King, sin ningún tipo de prejuicio ni recomendación de edad. Me lanzó directamente a la piscina y se lo agradeceré siempre. —ECP: Describe brevemente qué aspecto te llamó más la atención del acto de escribir (o del acto de leer, a tu elección). —JALR: Recuerdo que mis primeros relatos de ficción los concebí en la adolescencia. En aquella época, yo quería hacer aquello que hacían mis autores favoritos. Quería ver si era capaz de despertar en otras personas esas sensaciones que yo tenía como lector. Eso sigue estando en el centro de mi escritura: provocar sensaciones en el lector. De eso va la literatura, en mi opinión: como lector, quieres experimentar sensaciones que en la vida real no tienes oportunidad de experimentar; como escritor, quieres conjurarlas en las palabras para que después se manifiesten en la lectura. —ECP: En caso afirmativo, describe brevemente qué es lo que más y qué es lo que menos te ha llamado la atención del producto. —JALR: Si te refieres a la escritura, me llaman la atención dos cosas. Primero, que es un constante pulso con mis propios límites, que me obliga a echar mano de todas aquellas habilidades que yo pueda tener (y no solo habilidades narrativas) para lograr, en el caso que nos ocupa, el mejor relato que yo sea capaz de escribir. Y en segundo lugar, y muy relacionado, me interesa mucho la capacidad de la literatura para, con las más variopintas historias, personajes y épocas, explicarnos el mundo en el que vivimos. Aunque se dice así de fácil, para mí sigue siendo el gran misterio de la literatura. —ECP: ¿Recomendarías a alguien la lectura y la escritura? —JALR: Por supuesto. Como docente, la recomiendo todos los días a mis alumnos, que son los futuros lectores y escritores. Les suelo recordar estas palabras de Michel Houellebecq: «No leer es peligroso: te obliga a conformarte con la realidad». Y otra cosa que me encanta es recomendar libros, conversar sobre ellos, compartir la experiencia lectora. Acercarte a los demás a través del arte es, sin duda, una de las cosas más hermosas de este mundo. —ECP: Bromas y tonterías aparte, lo primero que quiero hacer es felicitarte por tu colección de relatos, que me acabo de releer a gusto, más que la primera vez que los leí —aunque de esto hablaremos un poco más tarde—. Y después, lo que quiero es anotar lo recio de la estructura de tu libro, casi casi la de una novela del boom, y que consiste en varios bloques temáticos, formales y tonales muy definidos. ¿Quiere esto decir que planteas los libros como dispersión o como concentración? —JALR: Paradójicamente, los bloques temáticos, que podrían dar una idea de dispersión, son los que más me ayudaron a conseguir unidad en los relatos. Yo trabajé con un corpus de unos treinta relatos, de los que al final seleccioné diecinueve para incluir en Rutina del asesino. Y solo tenía claro, en un principio, cuál iba a ser el primer relato (‘Rutina del asesino’) y el último (‘Encuesta de satisfacción’, por motivos obvios). Me obsesioné con cómo ordenar los relatos, cómo hacer la nómina y por qué unos sí y otros no. Hasta que me di cuenta, como bien dices, de que había diferentes núcleos temáticos y formales en ellos, y ahí encontré la clave para estructurar el libro. —ECP: También deseo que hablemos de la literatura en tu libro. ¿Te ha costado trabajo revivir, ucronizar, algunos de los clásicos más conocidos de la Historia de la Literatura en tu libro? ¿Qué hay de parodia, de la de homenaje pero también de la de caricatura en estos cuentos? ¿Y del viejo intertexto? —JALR: Es de las cosas que más disfruto cuando escribo: tomar algo real (un hecho histórico, una obra literaria, un personaje) y darle la vuelta, mirarlo desde una óptica diferente, llámese ucrónica, paródica o intertextual. De hecho, algunos de los relatos en los que se lleva a cabo con más claridad esto, como ‘El efecto Cortázar’ o ‘Gregor Samsa se marcha’, son de los más antiguos, son relatos que pueden tener perfectamente casi veinte años, cuya primera versión fue escrita al calor de esas lecturas adolescentes en que descubres a los autores que te marcarán para siempre. Son relatos que retomé, que revisé a fondo y que ahora tienen un aspecto muy diferente, pero en los que pervive ese gusto y ese ánimo por revivir y homenajear esas lecturas que fueron inolvidables. Pero también en los más recientes, en relatos escritos durante la pandemia, aparece esa literatura dentro de la literatura o sobre la literatura.

—ECP: Tus cuentos se prestan a la participación de los lectores, sobre todo aquellos que más experiencia lectora atesoran. ‘El efecto Cortázar’ quiero leerlo como homenaje al ‘Ómnibus’ de Cortázar. Pero también como un arrebato de orgullo de la baja cultura frente a los anteojos y los guantes aterciopelados de la ópera. ¿Te puedo preguntar, al hilo de todo esto, quién habla en los fragmentos en letra cursiva de este cuento? —JALR: Más que quién habla, diría quién piensa. A través de esos pensamientos, conocemos a un personaje que aprecia la literatura, pero que se sitúa en una posición muy elevada con respecto al resto de lectores. Es un lector prejuicioso, que desprecia al resto de lectores porque sus lecturas no figuran dentro de su —llamémoslo así— canon personal. Para mí, el reto fue intentar meterme en la cabeza de alguien muy diferente a mí. Nunca he podido soportar esa especie de elitismo lector, que lo único que consigue es la espantada de potenciales lectores y que la lectura termine siendo considerada como algo propio de bichos raros. —ECP: Otros de los guiños de posmodernidad que leo en tu libro —en plena clave, repito, de libertad hermenéutica— son estos: las Heroicas de Ovidio en ‘Yo soy la que marca el ritmo’, la angustia sartreana en ‘Rutina del asesino’, Matadero 5 de Kurt Vonnegut en los saltos temporales en ambos sentidos de muchos de tus cuentos, el viejo Gilles de Raïs y el mito de Pandora y Epimeteo en ‘El último encargo de Harry Lightlost’, El coloquio de los perros de Cervantes y ‘Las babas del diablo’ de Cortázar en ‘Welcome to the machine’, El cementerio de animales de Stephen King en ‘Experiencia’. ¿Me comentas algo sobre los que quieras de todos estos? —JALR: Todas esas referencias me halagan, pero no puedo decir que estuvieran presentes de manera consciente cuando escribía esos relatos. En el inconsciente, es muy posible. Al fin y al cabo, un escritor encuentra su voz a través de los sedimentos que otras muchas voces han dejado en él. Y no solo voces literarias. El relato ‘Dos tiros’, por ejemplo, que está ambientado en la Guerra Civil, es fruto de las historias que me contaban mis abuelos, que vivieron la guerra siendo niños. O ‘Konigsberg’, que tiene como origen una imagen que se me apareció varias veces en distintos sueños. Uno nunca sabe dónde va a encontrar el germen de una buena historia, así que hay que estar siempre con el oído bien atento. —ECP: ‘El último encargo de Harry Lightlost’ y muchos otros relatos introducen elementos distópicos que realizan un giro sobre los sabrosos tópicos y clichés sobre los que se han construido los respectivos cuentos. ¿Para cuándo, Juan Antonio, una novela de cifi, de ucronía o de distopía? ¿Qué obras de estos subgéneros te han llamado más la atención como lector? —JALR: Lo de la novela es un sueño que quiero cumplir, pero para ello tengo que armarme de valor y de tiempo. Escribir una buena novela me parece un esfuerzo titánico. Pero no dudes de que lo intentaré. El género, no sabría decirte. Desde luego, en los que señalas están algunos de mis autores favoritos: Orwell, Bradbury, Huxley, LeGuin, Lovecraft... —ECP: Dicho lo dicho, sin embargo, hay un guiño a la metaficción y a la autoficción en ‘Welcome to the machine’. ¿Crees que un escritor puede mantenerse completamente libre en la composición de sus textos? ¿Qué intuyes que te pueda llegar a influir, empujar, condicionar en la redacción de ese siguiente libro, ya sea novela o colección de relatos? —JALR: La escritura es un espacio de libertad. Dentro de ella, el escritor debe sentirse completamente libre de ataduras. Si no, ¿para qué escribir? Por otra parte, suele decirse que el primer libro de un autor es el más libre, ya que no tiene ningún tipo de presión ni recae sobre él ningún tipo de expectativa. Puedo decir que yo lo he sentido así. Si hay un segundo, supongo que el condicionante principal será Rutina del asesino, que es de momento la única referencia para los lectores, porque me han conocido como escritor con él. Pero esto es inevitable, y por ello no me preocupa demasiado. La escritura debe ser un ejercicio de libertad y honestidad, para uno mismo y para los lectores. Y así es como me lo sigo planteando a día de hoy. —ECP: Me gusta mucho “Interlude”, el bloque de relatos hiperbreves que se halla en el centro del libro. Lo he leído varias veces en clase con mi alumnado y les (nos) ha encantado la traslación semántica efectuada con una o dos palabras, un sintagma, una oración. ¿Le ves proyección al microrrelato como género? La novela corta no la tuvo... —JALR: Pues una de las cosas que más me han sorprendido con Rutina del asesino es que yo, al publicar un libro de relatos, iba un poco contracorriente, en el sentido de que el género rey de la narrativa es la novela y todo lo que no sea novela es algo marginal y, en apariencia, poco apetecible. Pero no. Muchos lectores me han agradecido el formato del libro, el poder leer una historia completa en pocos minutos. Esas pequeñas píldoras, así llamaban muchos lectores a mis relatos, y en especial a los microrrelatos. Supongo que es consecuencia del ritmo de vida que llevamos. Pero tal vez eso beneficie al género. No sabría decirte. —ECP: Tu libro es una panoplia de técnicas literarias narrativas, tipos de texto, etc. Cuéntanos algo sobre tus favoritas y sobre aquellas que se te muestren más rebeldes. —JALR: Manejar tantas técnicas y tonos fue una de las cosas más divertidas a la hora de escribir estos relatos. Cada relato era como un comienzo desde cero. Había una voluntad de explorar las posibilidades y límites de cada tipo de narrador, de cada estructura formal, de cada tipología textual... Y ponerlos en juego con distintas historias. Hay diecinueve relatos en Rutina del asesino, y me atrevería a decir que hay diecinueve mundos distintos. Dicho esto, no quiero que se entienda que el libro es una especie de batiburrillo; hay conexiones temáticas, estilísticas y tonales que le dan unidad. —ECP: ¿La literatura será política o no será? ¿Cuántos locutores de ‘Kaiser’ tenemos que aguantar? —JALR: La vida es política, por muy denostado que esté en estos momentos el término. ¿La literatura es política? Entiendo que sí, al ser parte de la vida y al suponer un posicionamiento del escritor dentro de ella. Otra cosa es la literatura al servicio de la política o de unas ideas políticas. Ahí ya estaríamos entrando en el terreno del panfleto, y un panfleto sirve para lo que sirve. Un panfleto no es literatura. La literatura no está para servicio de nadie. —ECP: Un buen escritor es un mejor lector, de eso estoy seguro y pienso que tú también. Y casi con seguridad, un buen aficionado a otras artes. Por series no te pregunto, que se nos van las horas. ¿Qué estás leyendo en la actualidad? ¿Y oyendo? —JALR: Ahora mismo estoy leyendo El corazón helado de Almudena Grandes. Antes de él, y que me hayan gustado en el género novela, Los gatos pardos de Ginés Sánchez y El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead. En cuanto a relato, he estado releyendo a Carver y descubriendo a Jorge de Cascante con Una ciudad entera bañada en sangre humana. El ensayo ¿Soy yo normal? de Luisgé Martín, publicado en Cuadernos Anagrama, también me sorprendió. También leo de vez en cuando sobre Historia, especialmente sobre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial: lo último que he leído en este sentido ha sido El holocausto español de Paul Preston. En verano, con los calores, me gusta leer novela negra; este verano voy a disfrutar las novelas del vallisoletano César Pérez Gellida. Y en cuanto a música, ya suelo tirar de mi discografía personal; me cuesta mucho más abrirme a nuevas experiencias musicales que literarias. Te puedo decir mis últimas adquisiciones: I don’t live here anymore de The War on Drugs, WE de Arcade Fire, Dance fever de Florence & The Machine y Hey what de Low. —ECP: Antes de acabar, háblanos un poco sobre tu labor de promoción de la lectura como profesor, concejal de Cultura de tu pueblo, Alguazas, y escritor. Y como director de un club de lectura, que eso tampoco se me escapa... —JALR: Son experiencias muy gratificantes. Promocionar la lectura (o la cultura en general, en mi etapa de concejal de gobierno) la mayoría de veces parece aquello de predicar en el desierto, pero cuando se consigue algo, por pequeño que sea, se siente como un gran logro. Lo último, el club de jóvenes lectores de Abarán (localidad donde trabajo como docente), al que hemos llamado “En mayúsculas” y con el que ya llevamos un año de andadura. Contamos con unos veinte miembros, y a través de él muchos de ellos han llegado a formar parte de un grupo de teatro joven que este verano estrenó su primera obra. Todo esto supone un gran esfuerzo personal por parte de quienes coordinamos estas actividades, pero cuando ves que los jóvenes disfrutan con la lectura, con el teatro, con la cultura en general, y que se implican porque quieren más, no hay mayor ni mejor recompensa. Y 4. Tras la entrevista, seguimos hablando de cuestiones personales —Juan Antonio, cuando ejercía como concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Alguazas, me casó con mi pareja actual y antes de eso habíamos pasado once años trabajando en el mismo lugar, a los que les siguieron todavía dos más, y no puedo dejar, ya a micro cerrado, de exponerle uno de mis miedos: si quiere seguir escribiendo, no le va a caber más remedio que elegir, o para todo su discurso o para cada obra: tomar un camino entre tantos otros sugeridos en su primera obra. Que no va a poder abarcar tanta diversidad en una segunda, vamos. Este breve libro de cuentos, para quien no lo sepa, es extremadamente variado. En sus ciento cincuenta páginas hay primera, segunda y tercera persona; hay relato histórico, de ciencia-ficción y de autoficción; hay relatos que son entradas de Wikipedia, informes de la Guardia Civil y entrevistas en programas de radio a lo Cuarto milenio. Le expreso esta reserva y él me contesta que es el motivo por el que se animó a agrupar los relatos en bloques, como hemos leído más arriba. También me comenta que puedo añadir toda esta coda y lo que sigue a la entrevista, que conste.

Otro de los temas que quedaron off the record fue que disfruté mucho más con la segunda lectura que con la primera. En la primera lo rudo, lo inventivo, lo anecdótico, llamaba la atención por la imaginación de guionista que se gasta Juan Antonio. Sin embargo, fue en la segunda cuando empecé a apreciar detalles, sutilezas, diálogos abiertos con el lector. Yo le digo que, detrás de ‘Dos tiros’ y el problema de la memoria histórica, observo cómo los personajes del cuento se recuperan y se llaman, quizá simbólicamente, “Gallardo” (valiente) y “Aurelio” (dorado, por Judas), mientras que los nombres de los asesinos caen en el pozo de la desmemoria dado por el sustantivo común con el que son referidos en el texto. Me anota más bien que el segundo se trata de un nombre relativamente frecuente en generaciones anteriores y que responde a una persona de su experiencia familiar, por lo que me digo que me he pasado tal vez de frenada, pero que como la lectura es del lector, no tengo por qué rechazar mis lecturas. Con los cuentos de Juan Antonio se puede dialogar tan bien como con su autor. Llevamos un par de horas y estamos ya habituados al nefasto café-bar, tinnitus mediante, cuando decidimos dejar la conversación por respectivas obligaciones. Quedamos emplazados sin fecha para una cerveza, pero es que no importa cuánto tiempo pase hasta que vuelva a charlar con Juan Antonio: es de esas personas que, pasados muchos días o meses, te hace sentir exactamente (igual de bien) como si lo hubieses visto ayer, que es de las mejores cosas que creo puedes decir de alguien. Voy a afirmar lo mismo de ese segundo nonato libro. Ojalá cuando venga, en algunos meses o años, se nos haga tan familiar y perennemente natural como su escritor.

0 Comentarios

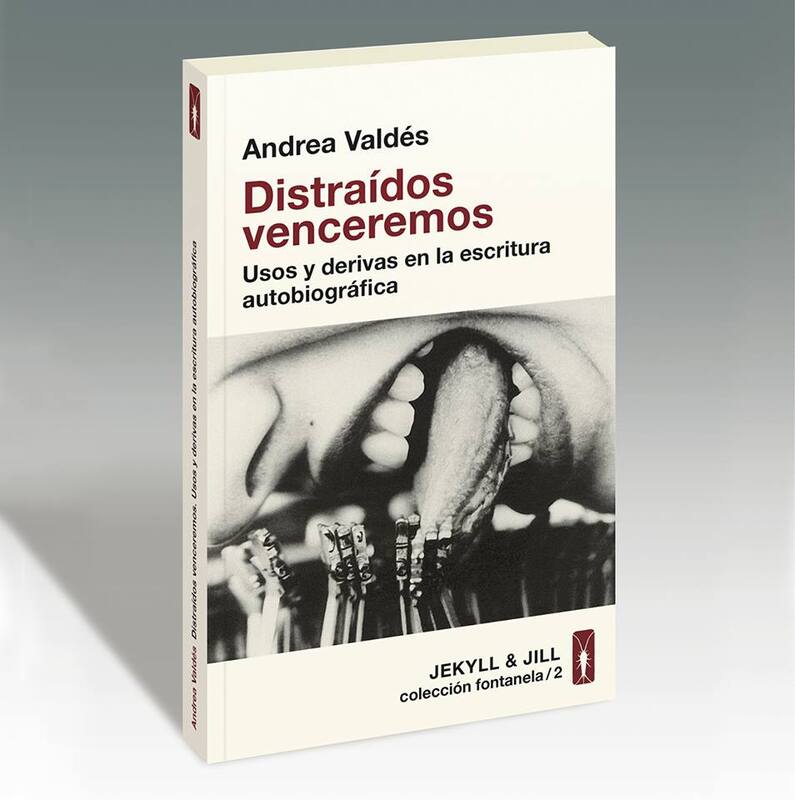

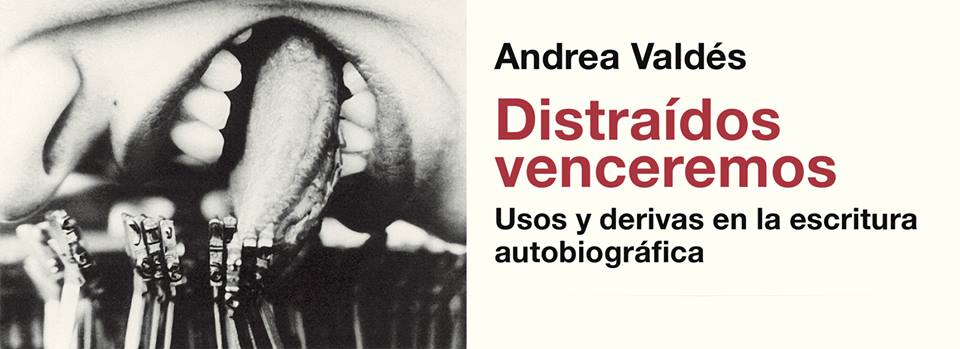

Entrevista realizada por ANDRÉS NORTES Distraídos venceremos es un ensayo publicado por Jekyll & Jill en su colección Fontanela hace pocas semanas. En él, Andrea Valdés hace un repaso por una selección de autoras y autores latinoamericanos y españoles que han practicado la autobiografía de formas sorprendentes para ir adentrándose en vidas y colectivos diferentes del habitual canon social occidental hasta poder vincularlos y descubrir voces que se hacen eco de ellos. Distraídos venceremos es un libro que merece la pena ser leído poco a poco, sin prisas. En sus páginas, en otra edición fenomenal como las que nos viene dando Jekyll & Jill, se encuentra una voz especial: reflexiva, humana, inteligente y con sentido del humor, tan interesante al menos como las voces de las que habla en su libro, que es la de Andrea Valdés. Totalmente recomendable. En esta pequeña entrevista, Andrea Valdés nos comentará algunos aspectos de su ensayo. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Distraídos venceremos es un título distinto y en ocasiones complejo, pero tremendamente gratificante. Vaya aquí mi enhorabuena. Podemos empezar por el título del libro. ¿Por qué Distraídos venceremos? —ANDREA VALDÉS: De entrada, gracias por leerme con tanta atención. Me parece bien empezar por el título. Yo quería algo muy vital, eso lo tenía claro, que compensara los jirones y fallas de las vidas a las que me remito y lo de Distraídos venceremos me atrapó en seguida. Casi parece que el título me escogió a mí y no al revés, pues en realidad es de Paulo Leminski, pero se empeñó en quedarse. Sobrevivió a todas mis opciones. Leminski era un autor que al principio iba a estar en mi selección, pero no llegó a entrar. Fue alguien muy ecléctico e interesante que escribió en un tono con el que me identifico mucho, porque tiene algo humilde pero también muy insolente, y espero que puedan decir lo mismo de mi escritura. La trabajé en esa línea. —ECP: Aún no paso de la portada. Los lectores ven también la frase “Usos y derivas en la escritura autobiográfica”, que parece un aburrido subtítulo académico y que, sin embargo, encierra una de esas hermosas sorpresas a simple vista de la literatura. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Podríamos hablar de un libro “performativo”, que realiza aquello que cuenta a la misma vez que lo cuenta? —AV: Sí, es totalmente como dices. Igual es porque todo viene de mi dificultad para escribir. La exageré tanto que se me ocurrió buscarla en otros autores que encima me quedaban lejos, la mayoría en Sudamérica. Esa distancia quizás forme parte de mi “dramatización”: el hacer las maletas y querer actuar. Por otro lado está el contexto: este libro viene de una investigación financiada por un centro de arte en Barcelona llamado La Virreina. La única condición que me puso Valentín Roma es que hiciese lo que me diera la gana, así que no podía venirle con un texto de buena alumna encuadernado en espiral de papelería y citas de Batjin. No pertenezco al mundo académico y aborrezco las conversaciones de listillo. Escribo desde otro sitio donde lo erudito comparte espacio con generalizaciones de bar e incluso frases mal citadas. También es cierto que si defiendo cierta heterodoxia, pensé que sería bonito dejarme intoxicar algo por ella, por eso tampoco me ciño a un formato y en la portada aparece una imagen un poquito pornográfica. Es de una performance de Lenora de Barros, del año en que nací. Con Víctor Gomollón, el editor, vimos que le iba mucho al libro y el tono en que estaba escrito. —ECP: La primera parte de tu ensayo es una panorámica de autores que han tratado la escritura del yo de diversas maneras, todas ellas singulares, tanto como sus propias vidas. Yo tengo mis favoritos (igual que cualquier lector los tendrá) de entre las vidas de escritores que refieres en la primera parte de tu libro. ¿De qué investigación te sientes más orgullosa? ¿Quién de entre ellos te sorprendió más? ¿Cuál te llegó más de cerca o te aportó más intelectual y personalmente? —AV: ¡Me sería difícil elegir! Todos me han aportado mucho. De Jorge Baron Biza y Carlos Correas, por ejemplo, escribí tomándome una distancia: mi primer borrador era el recuerdo que yo tenía de sus obras. Al año las releí y corregí algunas cosas. También puedo decir que Maura Lopes Cançado me dio mucha bronca porque para mí ha sido muy complicado interpretar desde la cordura a alguien que la está perdiendo… y acaba donde acaba. Ya lo digo en el texto y lo cierto es que estuve cambiándolo hasta el último momento. La entrevista de Sergio Bizzio a Viel Temperley es un regalo y ¿por qué añadir algo más? A veces hay que entender que no hace falta y eso también me gustó. Este señor se explicó y lo hizo con tal claridad que a su lado sólo me quedó enmudecer y celebrarlo. María Moreno, que ya está en la segunda parte, también me puso en una situación interesante, de edición y plagio, aunque al final me dejara a solas con mi texto, porque la escritura es también asumir eso, que una está sola. Levrero me salió del tirón y fue como un gusto que me di a mí misma, pero con todos pasé un buen rato. Con los diarios de Chacel me reí tanto… ¡Los quiero! —ECP: Tú misma incluyes fragmentos no solo de tu investigación literaria, sino también de tu vida. Aunque esta está presente en todo el ensayo, creo verla con más intensidad según avanza el libro. ¿Qué hay en este deseo de no esconderse en el objeto de la escritura? ¿Quizá una toma de posición como ser singular, afirmando que todos lo somos (aun no teniendo circunstancias terribles como el exilio, enfermedades físicas o mentales, crímenes familiares)? ¿Una empatía emergente por los yoes no hegemónicos? —AV: Sí, lo creo absolutamente y es uno de los motivos por los que soy optimista. Me gusta pensar que no hay dos seres iguales y que de cualquier circunstancia puede salir un gran texto. En cuanto a lo de no esconderse en la escritura, tiene que ver con cómo soy. Es un hecho: escribo mejor cuando aparezco y esto me genera un conflicto. Debo decir que soy consciente que hacer de mi lectura una experiencia que merezca ser narrada tiene un punto repelente. Tampoco me entusiasma oír hablar de auto-ficción, pero no es la primera vez que pasa. A veces empiezo desde lugares que siento como en contra y cuando escribo busco el modo de ponérmelos a favor, de no dejarme paralizar por ello. Otro ejemplo sería La línea sin fin, que es una investigación sobre Cataluña que hice con David Bestué, años antes de volvernos todos locos… La hice porque vivía en un lugar que me daba pereza ¿y desde cuándo la pereza es un motivo para empezar a hacer algo? En cualquier caso, a mí me sirvió. —ECP: En “Vahografías”, divertido juego de palabras, asistimos al desleimiento de la persona biografiada, al intento fallido o al menos arduo de escribir vidas. ¿Es el “making of” de una biografía un material tan relatable como la vida en sí? —AV: Así a priori te diría que mejor no exhibir el andamiaje con el que una trabaja, pero hay casos en que no acabo de ver dónde empieza una cosa y acaba la otra y esa ambigüedad me atrae. Es como la de pensar en lo que promete un texto y en lo que se convierte. En Sobre Sánchez de Osvaldo Baigorria, me gusta que el encargo fuera mutando y que él sufriera con el texto los efectos de ese cambio y que haya un juego de espejos con su biografiado. También me gusta que aluda a la dimensión física del acto de escribir, que puede ser agotador. Se ve en Levrero y ese cuerpo medio arruinado que yo asocio a su escritura. Temperley, en cambio, nadaba para escribir mejor porque para él la poesía era una respiración y eso es muy bello. —ECP: En el renacer de la escritura del yo y en la vinculación que se hace en libros como el tuyo parece haber asimismo un resurgir de concepciones teóricas como la estilística (denostadas durante décadas) que relacionan la personalidad y la vida del escritor o escritora con los detalles últimos de su obra, las cuales se vuelven consecuencia directa (y casi única) de aquellas. ¿Crees que hay un cambio de tornas y que la estilística puede volver a tener una cierta relevancia? ¿En la vieja terna saussureana de la comunicación el emisor vuelve a hacerse fuerte? —AV: Aquí es cuando voy a Google y escribo “estilística” & “Sausurre” = ¿? Dicho esto, me encantaría contestarte, pero es que me cuesta mucho pensar la escritura en ese plano. —ECP: En “De una isla inubicable a una favela que se desintegra” haces un hermoso panorama comparatista entre escritoras cercanas en el tiempo con reivindicación de género que sirve para poner un énfasis también en que la escritura sirve para reencontrarse no solo con el yo sino con el nosotras. Veo, sin embargo, que muchos de los acercamientos a la cuestión autobiográfica o autoficcional de autores contemporáneos carecen de la fuerza política de tu libro. ¿Consideras que lo político en la literatura es susceptible de desactivarse o que, por el contrario, de toda literatura, incluso la explícitamente apolítica, puede extraerse un carácter político? —AV: Me inclino a opinar lo segundo: lo político para mí es inherente al ser humano y, como dices, también está en quien se desentiende. Por eso me cuesta tanto el indie neoyorkino (Noah Baumbach, Lena Durham…), algunas apuestas ombliguistas de Random House o Blackie Books con sus libros Lacasito y lenguaje “cuqui”… ¡con la que está cayendo! Sé que tiene su público, pero yo estoy en otro sitio. Cristina Morales sí me interesa y bastante, aunque igual insista demasiado en lo político y para mí la literatura es algo más complejo, algo que sucede siempre de manera oblicua y un poco a pesar de quien la escribe. Prefiero que no apele a mi conciencia muy frontalmente y me dé un espacio para leerla. Ese espacio yo también lo he buscado con las autoras que menciono en la tercera parte, procedentes todas de territorios muy hostiles, fracturados, inestables y donde he hecho un trabajo de edición, más que de escritura. Quise juntar sus voces como se van juntando las tramas en un tejido, que es puro texto. Las cojo, suelto y retomo… Quería que el lector se desubicara un poco, como me sucedió a mí a leerlas. Me interesa esa incomodidad. También lo hice como un acto de resistencia bibliográfica, que es algo que aprendí de mi amiga, la artista y archiva Gelen Jeleton, a quien menciono mucho. Su texto, que es la descripción de un enfado, me hizo pensar en lo complacientes que somos a veces con las citas. Es ese lugar en el que estamos a salvo, que es algo que no vivieron estas autoras. Realmente tuvieron que empezar de cero, citando a sus abuelas, porque en su contexto ya me dirás qué pinta Lacan o Foucault… Y eso lo admiro. —ECP: Al hilo de la pregunta anterior, se me ocurre otra pregunta, tal vez menos relacionada directamente con tu ensayo, pero sí con el resurgir de la autoficción, la no ficción y la escritura del yo. ¿No puede ser que en una sociedad como la occidental contemporánea —donde los individuos practican actitudes sociales de falsa modestia—, hablar como tema único o hilo argumental de la propia vida y la propia obra sea recibido como vanidad o petulancia? —AV: Totalmente y soy sensible a esto, por eso me alegra que exista gente tan radical como Paul B. Preciado, por hacer de su cuerpo una disidencia, muy en la línea de las escritoras no-blancas que cierran mi ensayo, y conectarlo con otras luchas y transiciones (la productiva, la climática). Hay que defender y reescribir tantos legados y echarle imaginación. Es cierto que los autores que yo recojo abarcan un periodo que va de 1950 al 2000, lo que me permite leerlos con mayor claridad. Quizás lo siguiente sea conectarlos con otras obras como Testo Yonki por el uso del protocolo médico y sus efectos en la escritura o Teoría King Kong donde Virginie Despentes revierte le papel de víctima y se da una voz, se restaura. Si no las incluí es porque dudo que ahora mismo lo necesiten: son autorías que ya están cuajando en nuestro imaginario y eso es una buena noticia y porque pertenecen geográficamente a otro contexto, pero de aquí a un tiempo me gustaría pensarlas en relación a otras menos conocidas, siempre contemporáneas. —ECP: En la escritura de vidas, tanto propias como ajenas, y en la investigación sobre las mismas puede introducirse el factor pudor. ¿Todo es publicable o incluso comentable? ¿Qué consideración tienes al respecto de lo publicado y lo no publicado, los textos nacidos para la libreta y el cajón frente a los textos nacidos para la editorial?

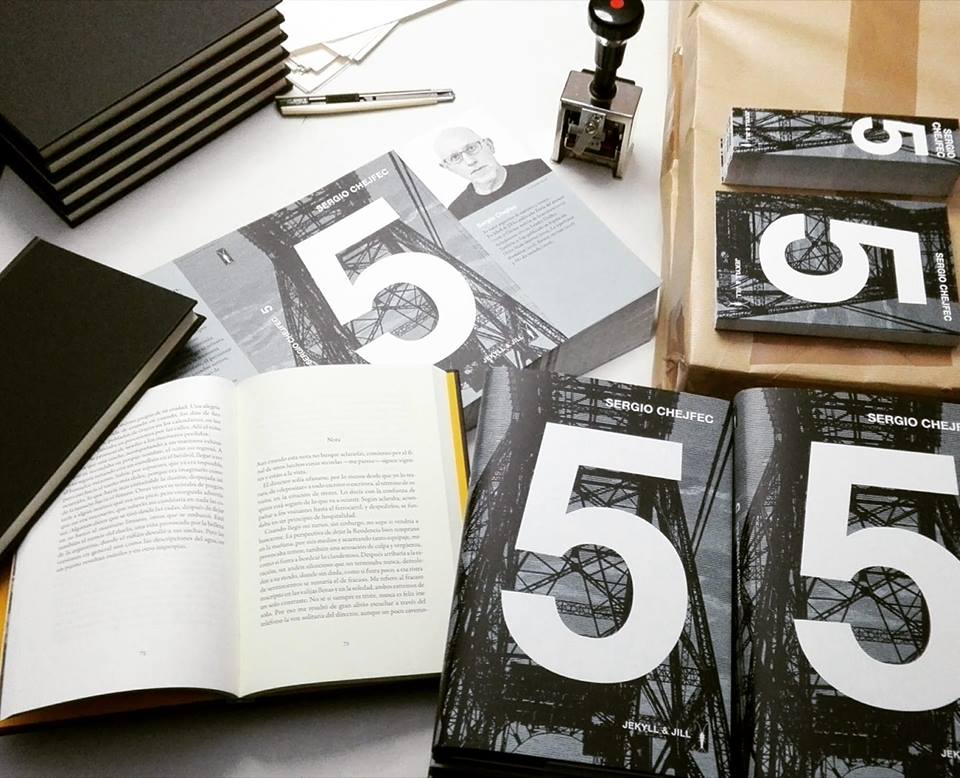

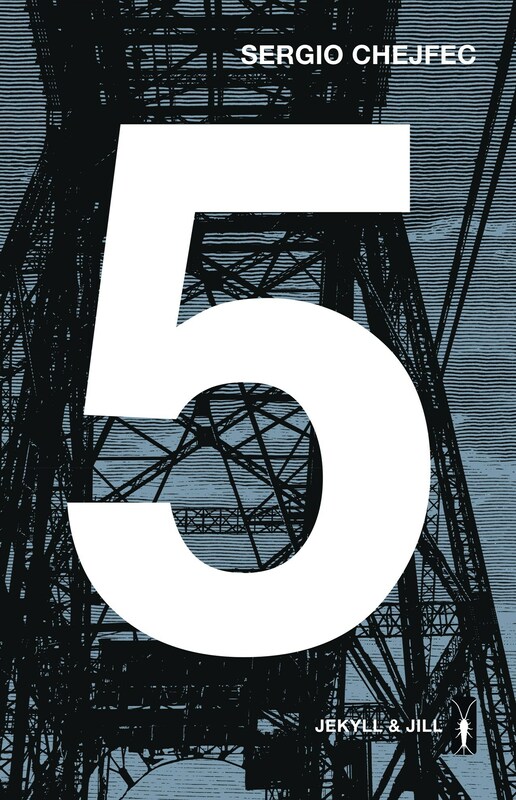

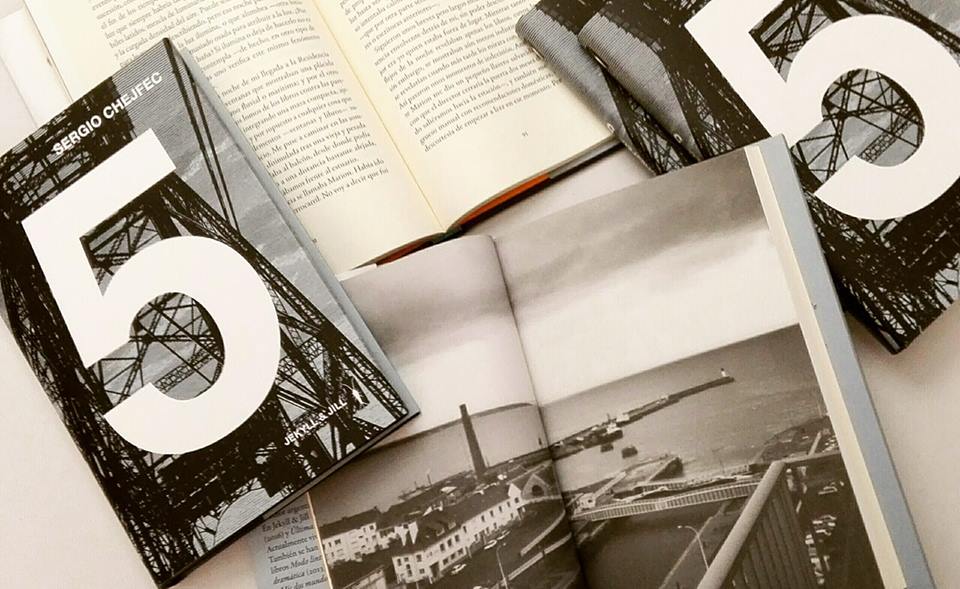

—AV: Me lo he preguntado mucho y no tengo la respuesta. Creo que hay grandes libros que no se han publicado, ni siquiera escrito, como sería el caso de Lucrecia Martel. Me encantaría leer un ensayo suyo sobre geografía y ríos. Sé que sería maravilloso, pero como ex-librera certifico que tiende a suceder lo contrario. Escribir tiene algo catártico y aquí se abre la veda a toda clase de vomitonas… y es una pena. Más de la mitad es ruido y esto no tiene tanto que ver con si es un material sensible o no, sino con la vuelta que le das cuando lo enfrentas por escrito. Yo misma tengo mi propio De profundis… cuajándose en algún sitio, pero como no soy Oscar Wilde me digo a diario si es lícito publicarlo y a día de hoy siento que no lo es. No todavía. Se parece más a una peonza que gira sobre sí misma, ¿y a quién puede interesarle eso? Luego hay otras historias que me podrían parecer de mal gusto, pero que acaban siendo viables como texto, más allá del morbo. Pienso en Jorge Baron Biza. De hecho, leí su novela atenta a ese cambio, al cómo metaboliza algo tan íntimo y monstruoso y lo vuelve legible. No lo hace en plan carroñero ni a cualquier precio. Se pone unas condiciones y eso lo humaniza y hace que me interese. —ECP: Después de Distraídos venceremos, tanta documentación como creación, ¿por cuál de estos caminos te gustaría que discurriera tu obra? —AV: A una parte de mí le gustaría usar este ensayo como punto de partida y dialogar con otras personas en torno a películas y obras de arte que también han trabajado lo autobiográfico de un modo muy concreto. Me refiero a releer El encargo del cazador de Joaquim Jordà o toda la obra de Félix González-Torres: salir de los libros e incitar intercambios, no ya de formatos sino de lenguajes, pues yo vivo un poco en esa intersección. Me he formado en redacciones de prensa, he escrito para una compañía teatral y varios artistas, he hecho un programa documental y hace nada me animé con la radio. Todos tienen sus códigos y eso es muy bonito. [...] También me encantaría investigar un sólo tema o figura. En este caso no quiero que sea un escritor o escritora, sino alguien que me obligue a mirar más allá de los tres palmos que me separan de una página o una pantalla. ¡Es que me estoy quedando cegata! Quiero mirar a lo lejos y que me hablen con palabras que desconozco, del textil o la arquitectura, por ejemplo, y aprender escribiendo, que es lo que más gusta, aunque tenga que meterme en medio para llegar a donde quiero. Entrevista realizada por ANDRÉS NORTES 5 (Jekyll & Jill, 2019) es la novela que ha publicado Sergio Chejfec hace pocas semanas. Se trata de un texto escrito entre el ayer y el hoy, entre el allí y el aquí, pues consta de una parte narrada a tenor de una estadía en una residencia para escritores (una suerte de vaga comisión literaria) y del comentario autobiográfico escrito mucho tiempo después, lejos de esa residencia, sobre los días de la escritura. A los lectores sin prisas, que sepan degustar las palabras y repensar los textos, les recomiendo este complejo y fascinante libro. Una joya de texto(s) en una edición realmente cuidada digna de su contenido. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Antes de todo, Sergio, quiero felicitarte por un libro fenomenal y por una voz narrativa absolutamente reconocible y singular. ¿De dónde surge el deseo de crear una narración tan atípica como Cinco? ¿Y de 5? ¿Podrías entender Nota como independiente de Cinco? —SERGIO CHEJFEC: El primer relato, Cinco, tiene algo de boceto, con desarrollos fragmentarios y sucesiones abolidas. Durante un tiempo pensé llevar ese boceto a un modo más progresivo y darle forma de relato lineal, con expansiones que cubrieran los vacíos y saltos de la historia. Pero luego advertí que esa corrección me gustaba más como idea medio abstracta que como posibilidad práctica. De un modo u otro sentía que mi relación con ese relato no estaba saldada. Por eso opté por una Nota, algo parecido a una explicación, que sin embargo el relato como tal no precisa, como si fuera equívoca, redundante. Creo que allí en la Nota se dice en cierto momento: Cinco es en parte la cifra de otras historias escritas en esa Residencia. Me considero un escritor sin imaginación. Al llegar a ese lugar para escritores encontré que todos habían pensado y escrito sobre el sitio, de manera que esa materia propuesta por los demás podía ser mi objeto. Podía dedicarme a vivir con la ilusión de estar en un lugar medio irreal, que existía a los efectos de haber servido de escenario previo a escritores o escritoras residentes. —ECP: Según estaba leyéndola, cada vez que la encontraba, me recreaba en ella. ¿Cómo nace la metáfora, fenomenal, que repites en determinadas ocasiones, de “nacer en una calle en cuesta”? —SCH: ¿Por qué no pensar que todo puede ser marca que anuncie el nacimiento de figuras heroicas? Nacer en una calle inclinada me sonaba a prefiguración de un destino; sin más argumentos que cierta debilidad personal por ese tipo de calles, ya que cuando sales de tu casa no tienes más opción que bajar o subir, nunca es pacífica la movilidad. —ECP: Cinco es la narración de una narración, más concretamente un diario que no llega a confesiones de una persona más interior que exterior. En este relato las voces se suceden (la del narrador-comentarista y la del personaje). Sin embargo, no hay en ella diálogos o, al menos, estilo directo. ¿Hay alguna razón detrás de ello? —SCH: En mi recuerdo, Cinco fue bastante instructivo en cuanto a la construcción porque el tiempo acotado, la superposición de relatos leídos, el sentimiento de extrañeza en esa ciudad, me llevaron a pensar en términos de artefacto que mezclara las voces de quienes hablan y de quienes actúan. Fue una forma de inscribir la ficción como un elemento interno del relato, no como un dictamen del narrador. Otro elemento importante, para mí, fue la noción de escribir algo incompleto, rengo; una especie de repudio privado a la literatura entendida como forma equilibrada y envasada. —ECP: Al inicio de Nota mencionas que la narración que derivaría de la estancia en la residencia no sería ni un registro de lo acaecido en esos días ni tampoco, por negación, absolutamente ajeno a ella porque ambas soluciones serían, en el fondo, análogas. Lo ves más bien una suerte de apropiacionismo, deslocalización, cambio de propósitos... Ese destino borgiano me ha hecho leer Teoría de la basura de Fernández Mallo justo antes de 5, con partes que hablan de teorías apropiacionistas. Como escritor, ¿buscas un discurso —teórico, artístico— en tu obra? Como lector, ¿integras en un sentido unificado tus lecturas? —SCH: Creo que toda obra posee una dimensión panfletaria. Un poema dice cómo debe ser un poema, lo mismo cualquier novela o relato en general. No me gusta llegar a discursos definitorios, conclusivos. Más bien me mueve la idea de tomar lo que escribo, en general, como una representación que no se pregunta tanto por lo que ocurre sino por el significado de ello. —ECP: En Cinco y en Nota observamos esas largas caminatas en los personajes de ficción y de no ficción. En escritores como Walser el paseo es una actitud vital. ¿Qué representa el paseo para ti? —SCH: El paseo es lo más parecido a un tic, acto involuntario y esencial a la vez, que nos distingue. No me gusta pensar en el paseo como gratificación psicológica, tampoco me gusta la exaltación del paseo como aventura de la sensibilidad. Creo que el paseo se convirtió en un clisé, sobre todo porque el paisaje se ha ido homogenizando y gastando. Contra la idea de paseo rescato la idea de caminata. El caminar conserva una connotación física decisiva, y es más neutro en términos de práctica social. Los caminantes siempre han sido vistos como peligrosos; el caminar es el último recurso del pobre y el desplazado. En nuestras ciudades vemos la caminata mundana, la recreativa, la aeróbica; son caminatas performativas. Pero resultan por lo general invisibles las caminatas de quienes no tienen dónde ir o dónde estar, de los extraviados y de los que recogen restos de las calles. La deriva situacionista se comprobó mucho menos subversiva de lo que se propuso. Pero la caminata aún no ha sido colonizada del todo, conserva un núcleo de resistencia que la idea de paseo busca suprimir a toda costa. La narración es desde su base algo asociado al caminar. Las narraciones modernas se organizaron según el avance de la caminata; el caminante ejecuta acciones de lectura más que de observación. Adoro a los escritores que han caminado mucho, eso ha tenido un reflejo consistente en sus obras. Pero me resisto a la celebración acrítica del paseo porque veo en ello una complacencia injustificada hacia todo lo avasallador y perverso del paisaje de hoy. —ECP: Esto no es una pregunta; es, en realidad, un aplauso: ¿cómo se hace para narrar un episodio como el de la pérdida del padre adivino en una pelea de bar así de bello? Es posible que sea de los pasajes más hermosos que he leído en el último año. Creo ver alguna reminiscencia de El extranjero de Albert Camus en todo Cinco (una panadería sin pan, una defensa de las rutinas y las charlas contingentes sobre el tiempo, la reflexión sobre el carácter venezolano que se defiende con la lentitud contra la toma de decisión) y especialmente en esta parte tan visceral del baile que acaba en orfandad, ¿es posible? Aunque también la provisionalidad del escritor y de cómo lo ven los habitantes de la ciudad en Nota, más sutilmente, apuntan en esa dirección. Por otra parte, también veo en María un Holden Caulfield llevado un paso más allá con una crítica social con extraño y muy sutil humor, de donde pienso que tu poso literario es realmente vasto (no solo Simenon o Gracq, explícitos) [...] ¿Podrías hablarnos de algunas lecturas y autores significativos en tu ayer y hoy (por lo que se entiende en tu libro, diferentes) de escritor? —SCH: Creo que con el tiempo los libros que admiramos se van mezclando. Conservamos un tono que proviene de ellos y un recuerdo de afinidad que ponemos nosotros, relacionado con las lecturas. Pero la sensibilidad del lector es sobre todo egoísta, aparte de hedonista. Si alguien me dice Un corazón simple, de Flaubert, libro que amo, contesto ¡Sí! Pero al mismo tiempo pienso ¡No! Esto quizás obedezca a que nuestra apropiación de los textos es intransferible, y basta intuir una opinión sobre un libro del que nos apropiamos a través del gusto, para desconfiar de ella como si quisiera minar nuestras convicciones. En general creo que soy abierto, me gusta casi todo lo que leo. Miro con más interés lo que es muy diferente de lo que escribo, porque me da más oportunidades para hacer preguntas. —ECP: Tu narrativa en Nota parece más de paisajes que de personajes, debido a las fenomenales descripciones de las vistas y las colecciones de autores de la residencia, de los extrarradios de la ciudad y de sus astilleros, de la casa de Patrice y su madre. Sin embargo, algunos de ellos definidos en su actuar y otros, además, en uno o dos rasgos físico-simbólicos, son muy poderosos. El director que se detiene y arranca inesperadamente en su caminar y que viste abrigo largo hasta en su despacho; los amigos que ríen y beben, provenientes de distintos bebedores de Las cinco vocales... ¿Marion, el director, Patrice y Patricia son reales? ¿Cómo se ancla en el tiempo a personas reales?

—SCH: Me gusta pensar que los personajes son actores. Y como tales deben hacer muy bien su papel. Hacer bien su papel significa olvidarse de un modo convencional de actuar. Deben ser actores brechtianos, aun cuando lo brechtiano sea bastante convencional. Pero lo brechtiano por lo menos nos aconseja poner en primer lugar lo artificioso de la representación, su carácter esquemático y convencional. Una vez que nos instalamos en el antinaturalismo dejan de importar los detalles para adquirir otro valor. No es razonable narrar lo que ocurre, porque al fin y al cabo uno no sabe de qué se trata; lo aconsejable me parece es describir lo que se representa. —ECP: El manejo (y quizá la concepción) del tiempo tanto en Cinco como en Nota me recuerdan a una superposición de capas donde el tiempo que realmente importase fuera el del narrador, quien viene y va de unos momentos a otros —anteriores, posteriores— dando la impresión de una densidad grande sobre una supuesta (en Nota) liviandad de los sucesos. Muchas veces se ha dicho que la novela es el manejo del tiempo. ¿Qué idea tienes tú al respecto? —SCH: Creo que el tiempo organizado como cronología ha saturado desde hace mucho las posibilidades de la narración. El espacio es más abstracto y elusivo. En el espacio las cosas pueden ser simultáneas, en el tiempo nunca lo son, aun cuando ocurran en el mismo momento. Si vemos el espacio como lugar de desarrollo de las narraciones podemos elastizar el tiempo de modo de romper el mandato de la cronología y la sucesión, del antes y después, del causa y efecto; y, en general, de la intriga. —ECP: El final de la novela cobra un vigor inusitado en una novela reflexiva y contemplativa, con los personajes de Marion y Patricia-real, y de nuevo con las numerosas imágenes de unión entre diversos (los teléfonos, las lecturas a dos, los personajes de tránsito y ante todo los puentes levadizos y las esclusas) bajo la enigmática pregunta: ¿celebrar lo uno o lo diverso? ¿Calificarías tu literatura de sustancialmente metafórica? —SCH: Describiría mi literatura como el enunciado de alguien que no puede explicarse bien. A veces porque considera complejo lo que busca decir, a veces porque ignora el significado real de lo que presenta. Eso no es nuevo, hay escritores que han dedicado toda su obra a hacer preguntas. Loreno García Vega dice a cada momento en varios de sus libros: «¿Me pueden entender?». Salvando las distancias, a veces creo que no llego a preguntarlo con esa franqueza —lo cual es un problema y no lo es—. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS