INTRODUCCIÓN

UNO DE LOS NUESTROS

por ANTONIO LAFARQUE y JUAN DE DIOS GARCÍA

Justificar la edición

de este monográfico puede resultar aburrido y redundante porque Joan Margarit

no necesita presentación. Así pues, nos limitaremos a explicar la estructura

del número y algunas de sus peculiaridades.

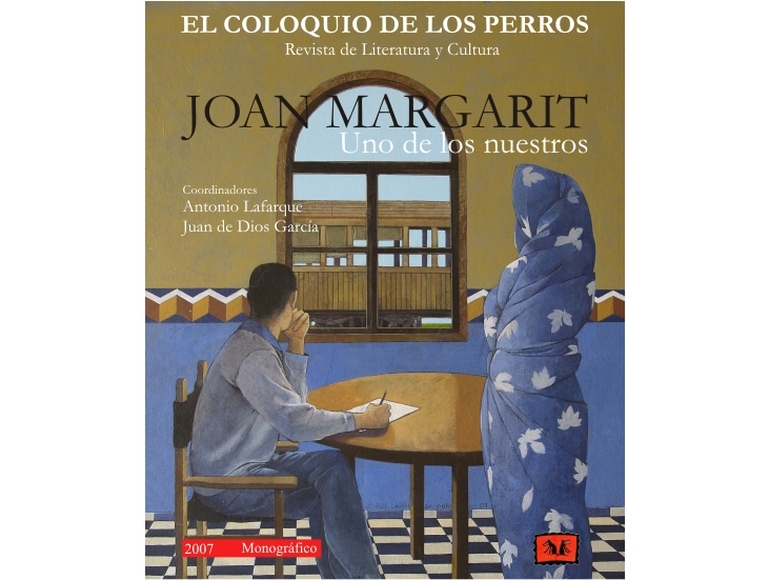

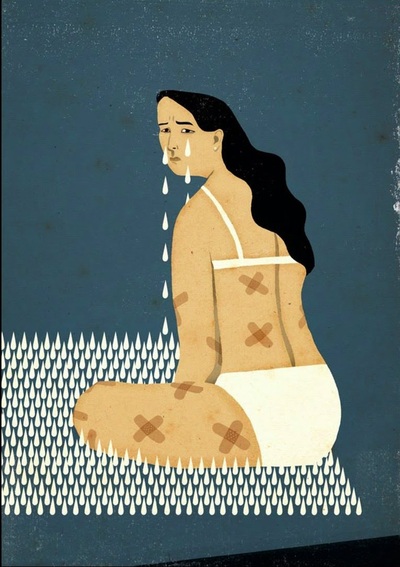

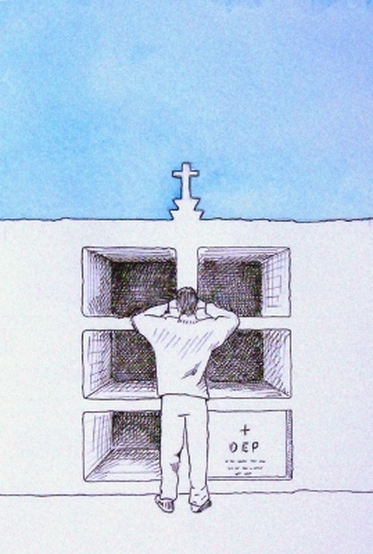

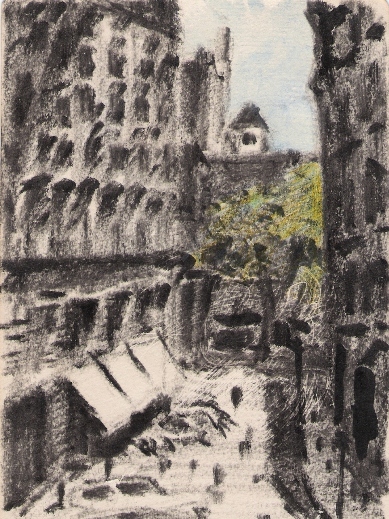

La portada es obra del pintor Jordi Garriga, excelente lector de poesía, enamorado de los versos de Margarit cuyas claves ha desvelado y recogido en la ilustración.

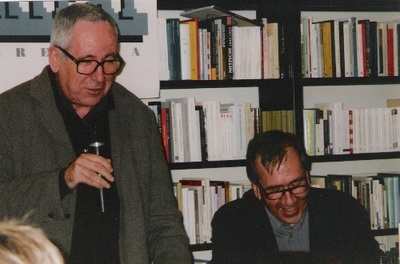

Abrimos con un Pórtico de Antonio Jiménez Millán, quizá la persona que más tiempo ha dedicado a la obra y al personalísimo mundo de Joan.

Los libros toma como base los poemarios, desde la inicial Crónica hasta Casa de misericordia, la última entrega hasta la fecha, e incluye un ensayo panorámico de José Andújar, que los sobrevuela todos recogiendo lo más significativo de cada uno. Creímos necesario que cada poemario tuviese un acercamiento y que los colaboradores que lo redactasen no hubiesen escrito antes sobre él. No se trataba tanto de reunir textos inéditos como de buscar miradas distintas a las ya conocidas, todas ellas recogidas en el volumen Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit (2005), con edición del ya citado Jiménez Millán. Se ha podido cumplir la premisa, excepto con los artículos de Sam Abrams y Txema Martínez Inglés, publicados en el número 30 de la revista valenciana Caràcters, y en el número 83 de la revista catalana Reduccions, respectivamente.

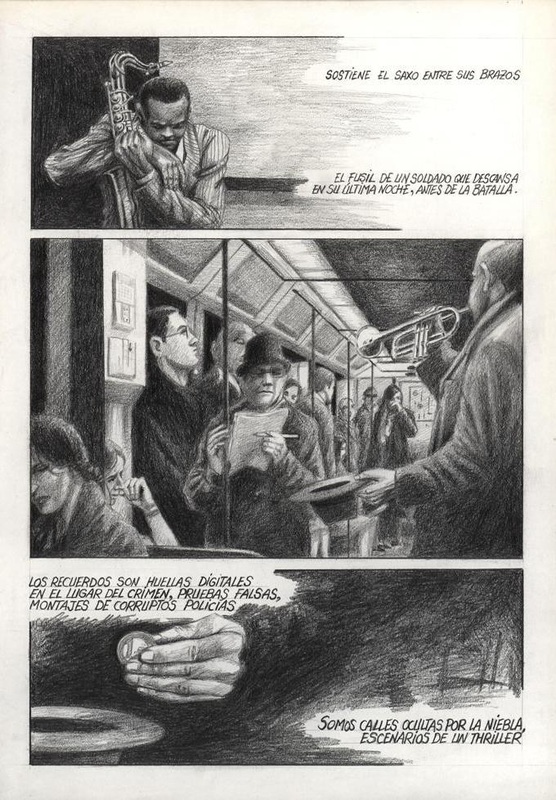

Los desvelos recoge algunas de las referencias temáticas más importantes, a nuestro entender, de la poesía de Joan: la guerra y postguerra civil, las mujeres, la arquitectura, el clasicismo, el jazz, Barcelona o los dos idiomas de escritura de nuestro autor.

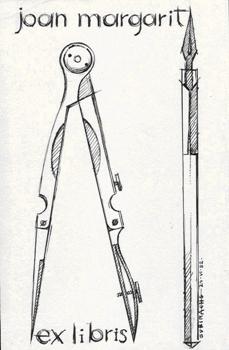

La pluma y el compás es una larga entrevista realizada antes de la publicación de Casa de misericòrdia. El compromiso de Joan se manifiesta en todas las respuestas.

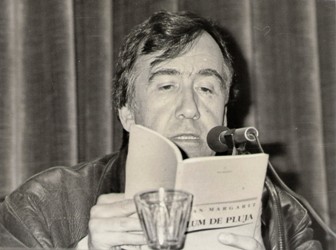

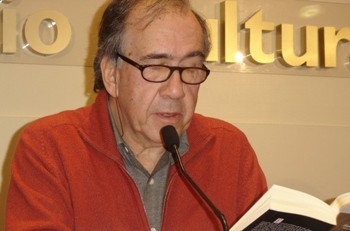

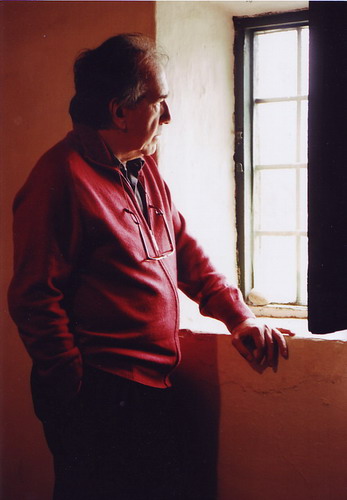

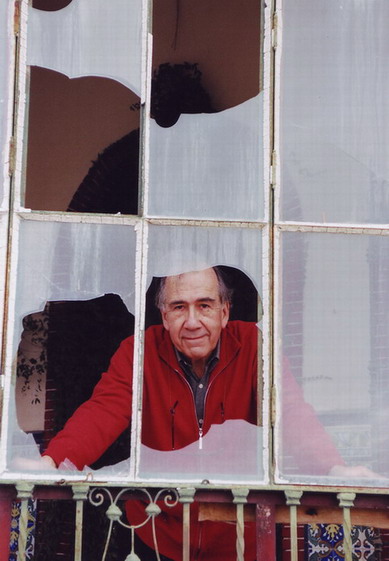

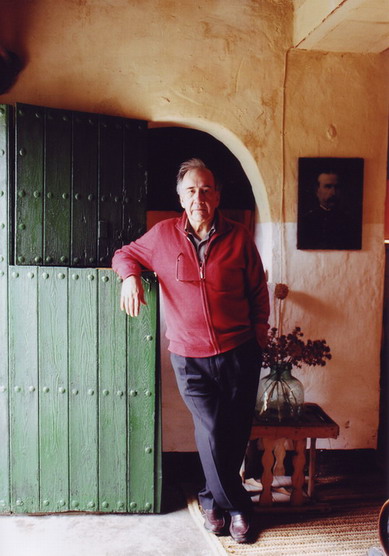

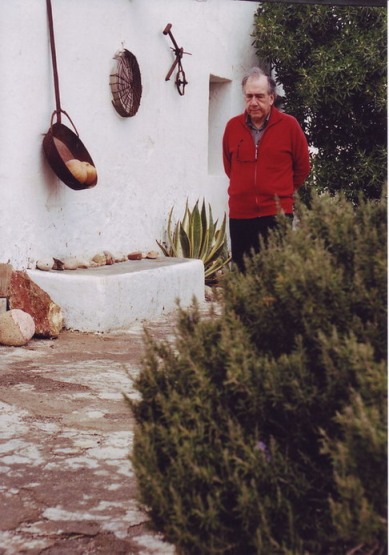

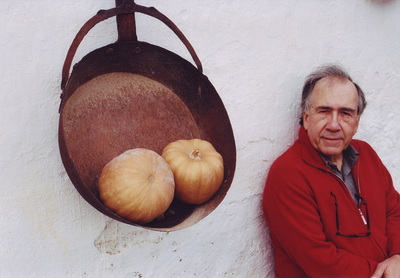

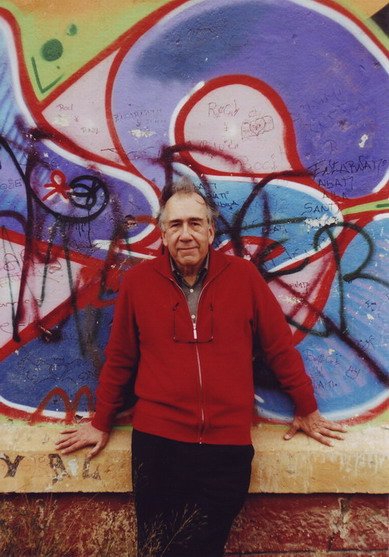

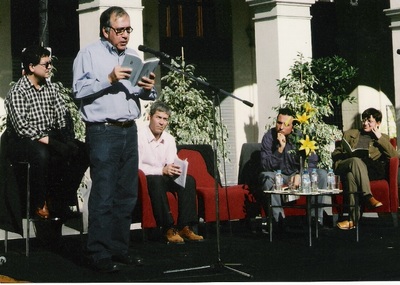

Trazos y retratos pretende no ser la típica antología poética. Seleccionamos poemas lo más “adaptados” a la personalidad de los ilustradores y fotógrafos, por lo que se trata, más bien, de una selección con fines artísticos. Como hablamos de arte quién mejor que el Premio Nacional de Fotografía 2003 para retratar a Joan: ocho fotografías de Carlos Pérez Siquier nos regalan la imagen del poeta durante su estancia en Almería, a finales del pasado enero.

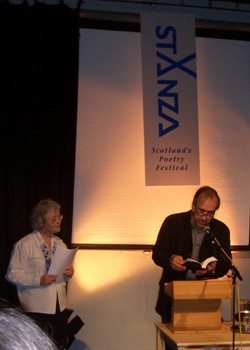

La traducción es una de las pasiones de Joan. Poemas de Ferrater, Bishop, Milosz o Hardy han sido interpretados por él. Y como quien a hierro mata, a hierro muere, sus poemas tienen versiones en ruso, hebreo, inglés y alemán. En la sección En otras lenguas, su traductora inglesa y su traductor hebreo nos cuentan cómo les fue en tal menester.

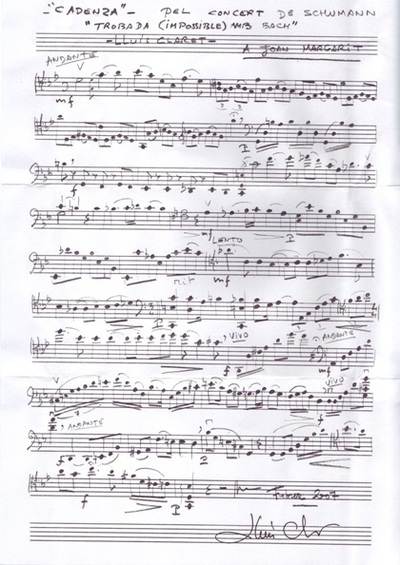

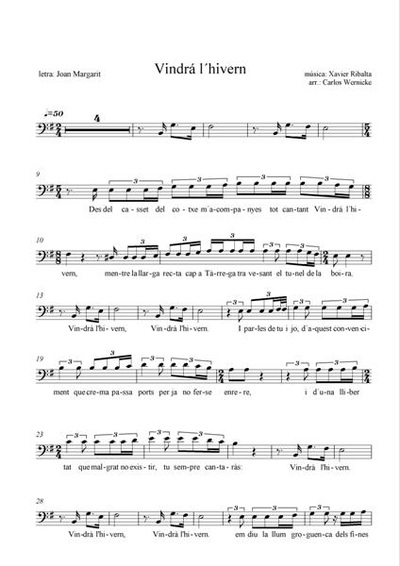

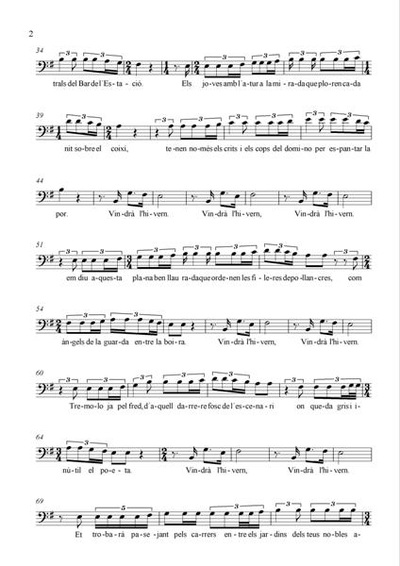

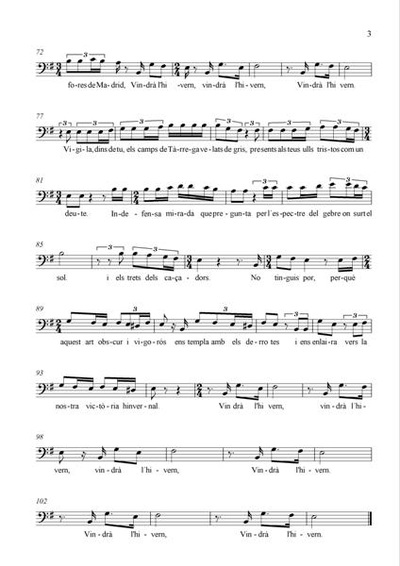

Filarmonia o la pasión por la música —«Prefiero la música a la vida» leemos en un verso de Margarit— contiene obras de Xavier Ribalta y Lluís Claret, esta última especialmente compuesta para la ocasión. La pieza de Ribalta, incluida en su disco 18 Cançons d’amor, soledat, llibertat i melancolia, musica el poema de Joan ‘Vindrà l’hivern’.

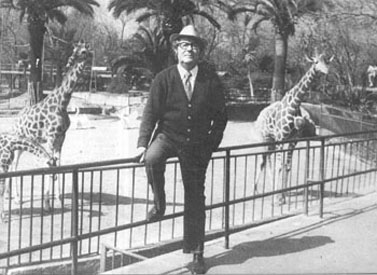

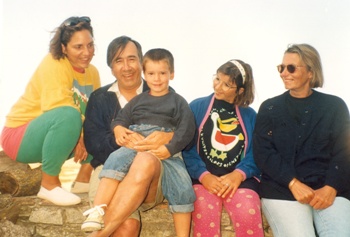

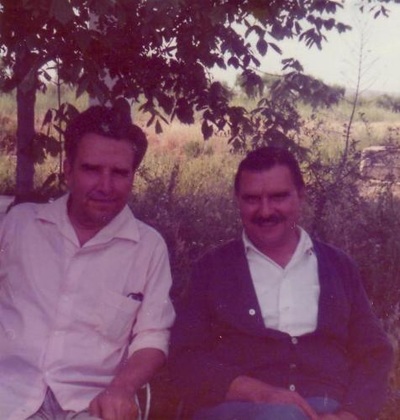

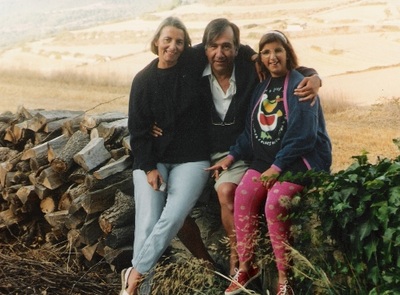

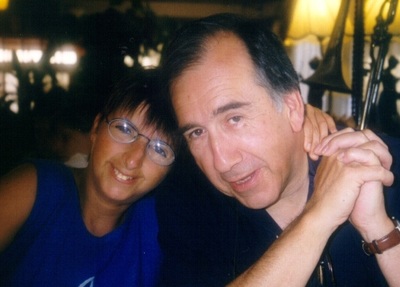

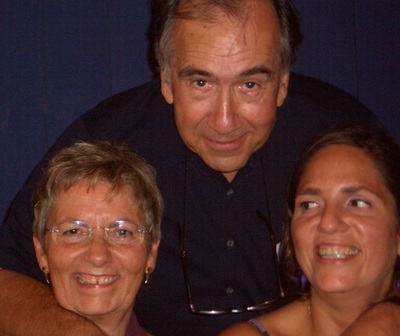

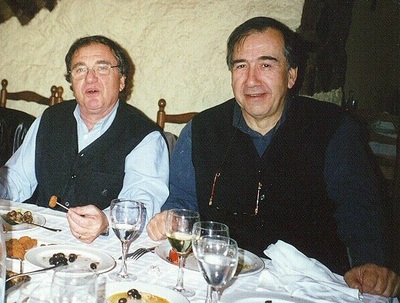

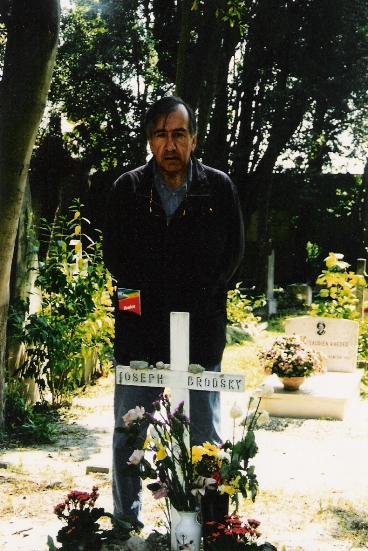

De familia y amistad obedece a razones profundas. Amistad de Carles Buxadé, antiguo colega, Carlos Marzal, Luis Muñoz e Isidor Cònsul, su editor. La familia, tan sumamente importante en la vida y obra de Joan, no podía faltar por lo que Mariona Ribalta, su esposa, y sus hijos Mònica y Carles, no dudaron en participar. Carles aporta un tema jazzístico del que es autor y que forma parte de Ahí te quedas, disco de Carles Margarit Grup. También ofrecemos un breve y curioso itinerario fotográfico por la vida de Joan y su familia.

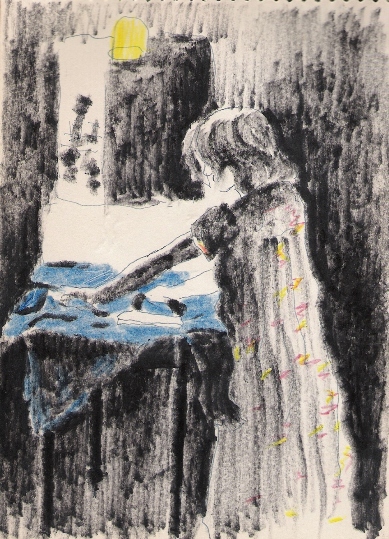

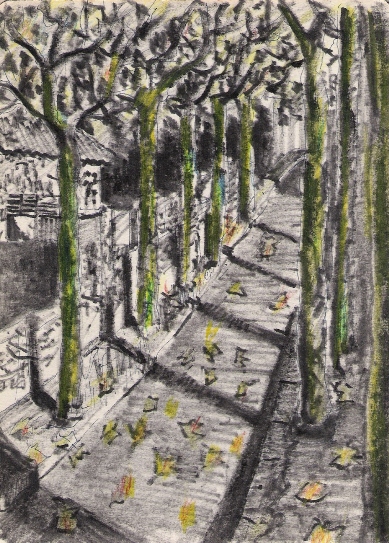

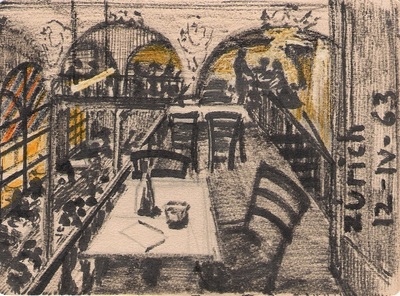

Cerramos con Cosecha propia, mescolanza de una selección de inéditos que formarán parte del próximo poemario, unos dibujos juveniles, un recorrido por sus más representativas obras arquitectónicas y una serie de fotografías procedentes del archivo personal de nuestro autor.

En el inevitable pero imprescindible apartado de reconocimientos, las primeras gratitudes son para Joan que se ha volcado con generosidad y paciencia en el proyecto, aportando cuanto le hemos pedido —inéditos, fotografías, datos personales, contactos— además de hacernos valiosas sugerencias. Gracias muy especiales a los miembros de su familia. Y cómo no, nuestro agradecimiento más verdadero a todos y cada uno de los colaboradores que, encantados de participar, sólo preguntaron para cuándo necesitábamos su artículo. Así de sencillo ha sido todo. Gracias, pues.

P.D. El título Uno de los nuestros responde exclusivamente a criterios de hermanamiento literario. Joan es parte activa de la singular cofradía que forman los poetas y sus lectores. No se debe ver más allá. Por otra parte, nos enorgullecemos de que haya sido copiado para la exhibición en España de Goodfellas, la excelente película de nuestro buen amigo Martin Scorsese.

La portada es obra del pintor Jordi Garriga, excelente lector de poesía, enamorado de los versos de Margarit cuyas claves ha desvelado y recogido en la ilustración.

Abrimos con un Pórtico de Antonio Jiménez Millán, quizá la persona que más tiempo ha dedicado a la obra y al personalísimo mundo de Joan.

Los libros toma como base los poemarios, desde la inicial Crónica hasta Casa de misericordia, la última entrega hasta la fecha, e incluye un ensayo panorámico de José Andújar, que los sobrevuela todos recogiendo lo más significativo de cada uno. Creímos necesario que cada poemario tuviese un acercamiento y que los colaboradores que lo redactasen no hubiesen escrito antes sobre él. No se trataba tanto de reunir textos inéditos como de buscar miradas distintas a las ya conocidas, todas ellas recogidas en el volumen Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit (2005), con edición del ya citado Jiménez Millán. Se ha podido cumplir la premisa, excepto con los artículos de Sam Abrams y Txema Martínez Inglés, publicados en el número 30 de la revista valenciana Caràcters, y en el número 83 de la revista catalana Reduccions, respectivamente.

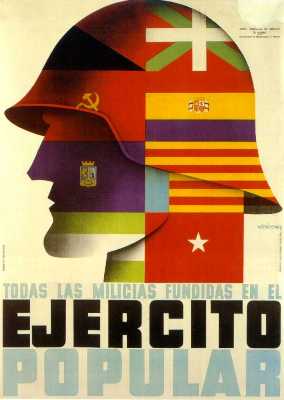

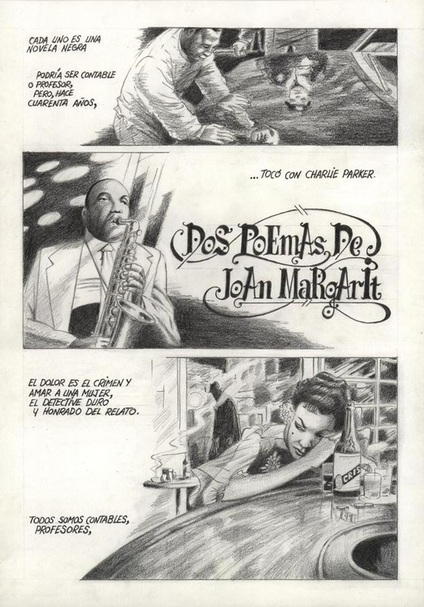

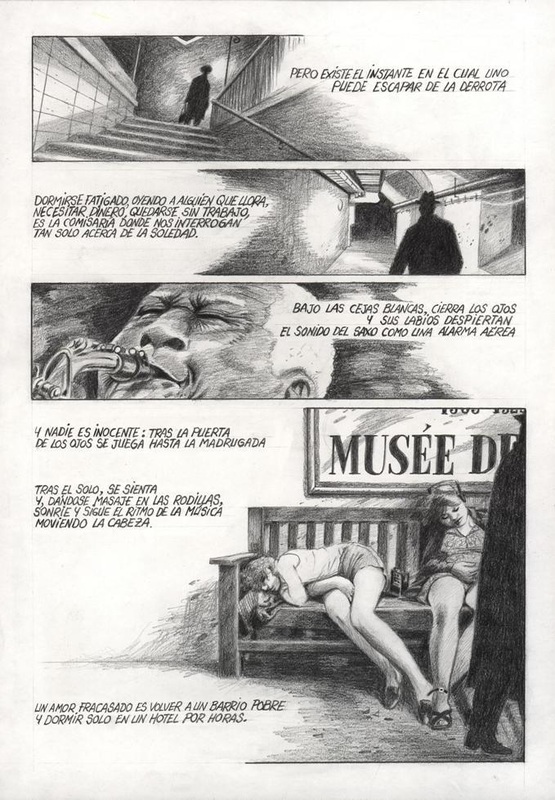

Los desvelos recoge algunas de las referencias temáticas más importantes, a nuestro entender, de la poesía de Joan: la guerra y postguerra civil, las mujeres, la arquitectura, el clasicismo, el jazz, Barcelona o los dos idiomas de escritura de nuestro autor.

La pluma y el compás es una larga entrevista realizada antes de la publicación de Casa de misericòrdia. El compromiso de Joan se manifiesta en todas las respuestas.

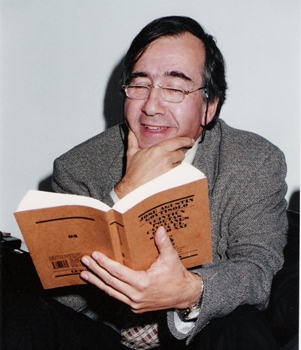

Trazos y retratos pretende no ser la típica antología poética. Seleccionamos poemas lo más “adaptados” a la personalidad de los ilustradores y fotógrafos, por lo que se trata, más bien, de una selección con fines artísticos. Como hablamos de arte quién mejor que el Premio Nacional de Fotografía 2003 para retratar a Joan: ocho fotografías de Carlos Pérez Siquier nos regalan la imagen del poeta durante su estancia en Almería, a finales del pasado enero.

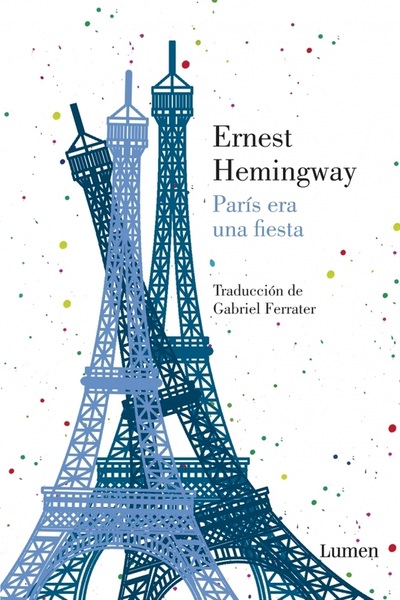

La traducción es una de las pasiones de Joan. Poemas de Ferrater, Bishop, Milosz o Hardy han sido interpretados por él. Y como quien a hierro mata, a hierro muere, sus poemas tienen versiones en ruso, hebreo, inglés y alemán. En la sección En otras lenguas, su traductora inglesa y su traductor hebreo nos cuentan cómo les fue en tal menester.

Filarmonia o la pasión por la música —«Prefiero la música a la vida» leemos en un verso de Margarit— contiene obras de Xavier Ribalta y Lluís Claret, esta última especialmente compuesta para la ocasión. La pieza de Ribalta, incluida en su disco 18 Cançons d’amor, soledat, llibertat i melancolia, musica el poema de Joan ‘Vindrà l’hivern’.

De familia y amistad obedece a razones profundas. Amistad de Carles Buxadé, antiguo colega, Carlos Marzal, Luis Muñoz e Isidor Cònsul, su editor. La familia, tan sumamente importante en la vida y obra de Joan, no podía faltar por lo que Mariona Ribalta, su esposa, y sus hijos Mònica y Carles, no dudaron en participar. Carles aporta un tema jazzístico del que es autor y que forma parte de Ahí te quedas, disco de Carles Margarit Grup. También ofrecemos un breve y curioso itinerario fotográfico por la vida de Joan y su familia.

Cerramos con Cosecha propia, mescolanza de una selección de inéditos que formarán parte del próximo poemario, unos dibujos juveniles, un recorrido por sus más representativas obras arquitectónicas y una serie de fotografías procedentes del archivo personal de nuestro autor.

En el inevitable pero imprescindible apartado de reconocimientos, las primeras gratitudes son para Joan que se ha volcado con generosidad y paciencia en el proyecto, aportando cuanto le hemos pedido —inéditos, fotografías, datos personales, contactos— además de hacernos valiosas sugerencias. Gracias muy especiales a los miembros de su familia. Y cómo no, nuestro agradecimiento más verdadero a todos y cada uno de los colaboradores que, encantados de participar, sólo preguntaron para cuándo necesitábamos su artículo. Así de sencillo ha sido todo. Gracias, pues.

P.D. El título Uno de los nuestros responde exclusivamente a criterios de hermanamiento literario. Joan es parte activa de la singular cofradía que forman los poetas y sus lectores. No se debe ver más allá. Por otra parte, nos enorgullecemos de que haya sido copiado para la exhibición en España de Goodfellas, la excelente película de nuestro buen amigo Martin Scorsese.

Antonio Lafarque

Juan de Dios García

Juan de Dios García

PÓRTICO

JOAN MARGARIT: UNA POÉTICA DE LA INTENSIDAD

por ANTONIO JIMÉNEZ MILLÁN

El título del libro más

reciente de Joan Margarit, Casa de misericòrdia (2007), se inspira en una

exposición sobre los orfanatos de la inmediata posguerra española, aquellas

instituciones donde los vencedores ejercían la caridad a su manera. Dice el

autor en el epílogo que, al leer las cartas de las viudas solicitando el

ingreso de sus hijos, se llega a la conclusión de que la intemperie era mucho

más espantosa: igual que la realidad sin el contrapunto de la poesía, sin su

ayuda para soportar el dolor y el sentimiento de pérdida.

La verdadera caridad da miedo.

Como la poesía: un buen poema,

por más bello que sea será cruel.

No hay nada más. La poesía es hoy

la última casa de misericordia.

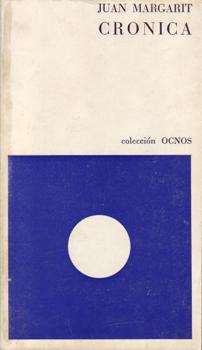

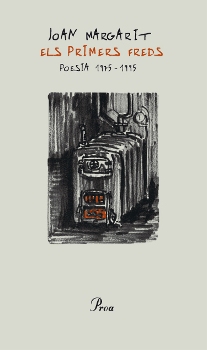

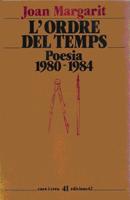

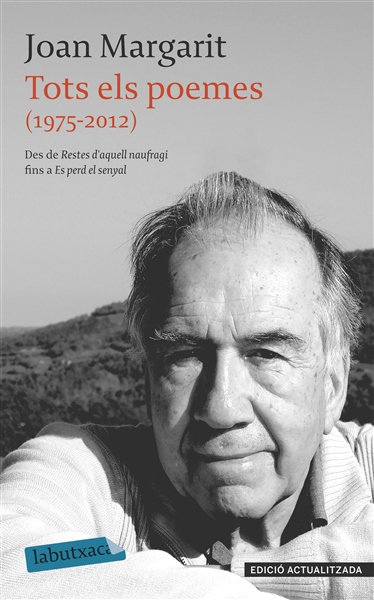

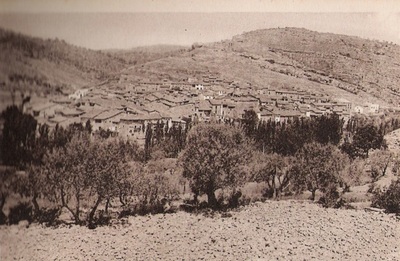

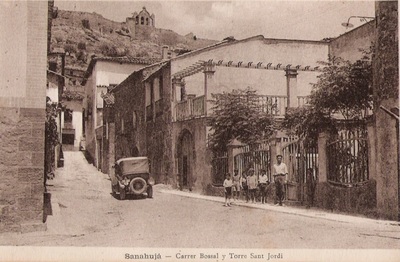

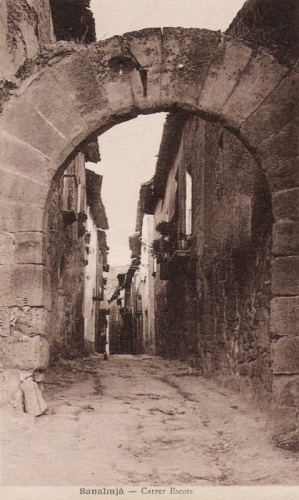

Nacido en Sanaüja, un pueblo de la comarca leridana de La Sagarra, el 11 de mayo de 1938, Joan Margarit es, sin duda, uno de los autores más destacados en el panorama de las letras catalanas en la actualidad, y es también uno de esos escritores que funcionan al margen de supuestos cánones generacionales y mantienen una rigurosa coherencia que viene a reforzar su condición de outsiders. Él comenzó a escribir poesía en castellano y publicó algunos títulos en los años sesenta y setenta, entre los cuales merece destacarse Crónica (Barcelona, Ocnos, 1975); a partir de 1978 opta definitivamente por el catalán como lengua literaria y, en 1981, aparece L´ombra de l´altre mar, al que seguirían Vell malentés (1981), Cants d´Hekatonim de Tifundis (1982), El passat i la joia (1982), Raquel (1983), La fosca melangia de Robinson Crusoe (1983) y Rèquiem per a Anna (1983), títulos que fueron recogidos luego en el volumen L´ordre del temps (1985). También podemos incluir dentro de esta primera época algunos títulos posteriores: Mar d´hivern (1986), La dona del navegant (1987) y Cantata de Sant Just (1987). Varios de estos libros recibieron diversos premios de prestigio en Cataluña (“Vicent Andrés Estellés”, “Miquel de Palol”, “Carles Riba”, “Serra d´Or”), pero de todos ellos ha hecho Joan Margarit una criba implacable en el primer volumen de su poesía reunida, Els primers freds. Poesia 1975-1995, editado en 2004 (con su correspondiente versión en castellano: El primer frío. Poesía (1975-1995). Al referirse a este apartado, que mantiene el título ‘L´ordre del temps’ (‘El orden del tiempo’), el autor lo explica así:

La verdadera caridad da miedo.

Como la poesía: un buen poema,

por más bello que sea será cruel.

No hay nada más. La poesía es hoy

la última casa de misericordia.

Nacido en Sanaüja, un pueblo de la comarca leridana de La Sagarra, el 11 de mayo de 1938, Joan Margarit es, sin duda, uno de los autores más destacados en el panorama de las letras catalanas en la actualidad, y es también uno de esos escritores que funcionan al margen de supuestos cánones generacionales y mantienen una rigurosa coherencia que viene a reforzar su condición de outsiders. Él comenzó a escribir poesía en castellano y publicó algunos títulos en los años sesenta y setenta, entre los cuales merece destacarse Crónica (Barcelona, Ocnos, 1975); a partir de 1978 opta definitivamente por el catalán como lengua literaria y, en 1981, aparece L´ombra de l´altre mar, al que seguirían Vell malentés (1981), Cants d´Hekatonim de Tifundis (1982), El passat i la joia (1982), Raquel (1983), La fosca melangia de Robinson Crusoe (1983) y Rèquiem per a Anna (1983), títulos que fueron recogidos luego en el volumen L´ordre del temps (1985). También podemos incluir dentro de esta primera época algunos títulos posteriores: Mar d´hivern (1986), La dona del navegant (1987) y Cantata de Sant Just (1987). Varios de estos libros recibieron diversos premios de prestigio en Cataluña (“Vicent Andrés Estellés”, “Miquel de Palol”, “Carles Riba”, “Serra d´Or”), pero de todos ellos ha hecho Joan Margarit una criba implacable en el primer volumen de su poesía reunida, Els primers freds. Poesia 1975-1995, editado en 2004 (con su correspondiente versión en castellano: El primer frío. Poesía (1975-1995). Al referirse a este apartado, que mantiene el título ‘L´ordre del temps’ (‘El orden del tiempo’), el autor lo explica así:

Son

los poemas de esta etapa que desearía salvar del olvido si este deseo

problemático llegase a ser satisfecho alguna vez. Quiero decir que, de aquellos

años, cualquier poema que no figure aquí preferiría que ya no apareciese nunca

más en lugar alguno. Se da la circunstancia de que el conjunto de libros de los

cuales he prescindido prácticamente de todos los poemas, son los que un día

obtuvieron algún premio literario. Ninguno de los que permanecen conmigo, y

espero que con los lectores y lectoras, tiene galardón alguno. Sin embargo,

ahora no siento el placer que sentí durante mi juventud procurándome una cierta

marginación e independencia literaria, porque mi nivel de autocomplacencia ha

descendido considerablemente con los años. Ni la idea que se hace uno de sí

mismo escapa a la erosión del tiempo. (1)

Su incorporación

relativamente tardía a la literatura catalana dificulta aún más un encuadre

generacional que, según D. Sam Abrams, le situaría de manera un tanto confusa

al lado de los poetas de mayor edad en la generación del setenta (Francesc

Parcerisas, Marta Pessarrodona, Narcís Comadira o Salvador Oliva) (2); sin

embargo, y a pesar de que existan ciertas afinidades con este grupo de autores

que comienzan a publicar su obra a finales de los sesenta, el propio Sam Abrams

deja bien claro el acento personalísimo de la poesía de Margarit y su

particular defensa de un realismo lírico que él va perfeccionando en las

sucesivas etapas de su creación: una segunda época estaría representada por los

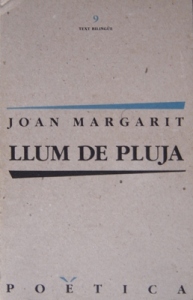

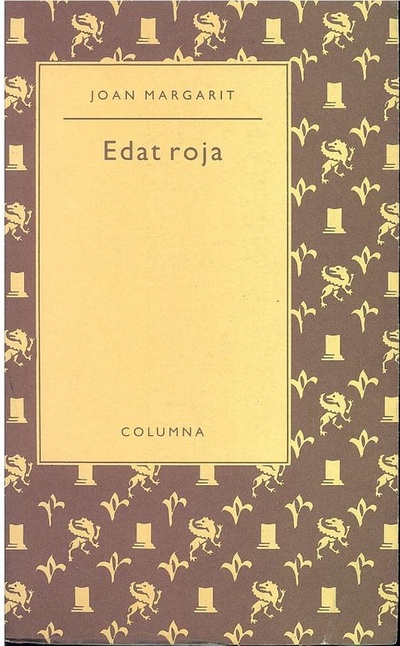

títulos Llum de pluja (1987), Edat roja (1990), Els motius del llop (1993) y Aiguaforts

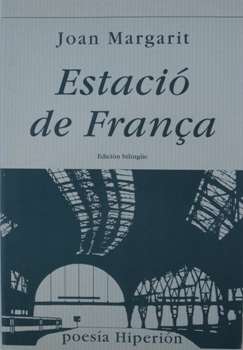

(1995). Siguiendo los criterios del propio autor, Estació

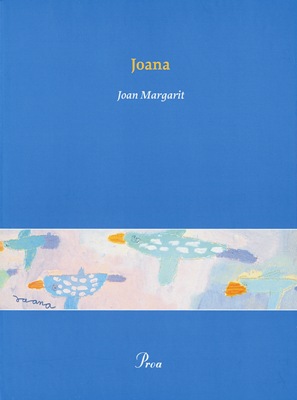

de França (1999), Joana (2002), Càlcul d´estructures (2005) y Casa de misericòrdia (2007)

forman ya un ciclo distinto.

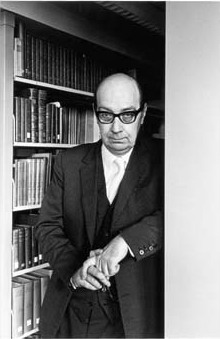

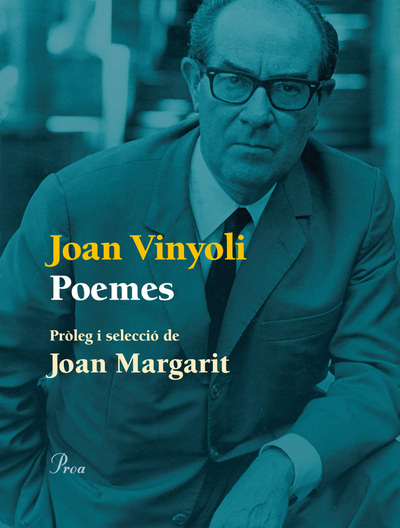

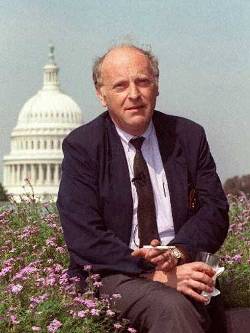

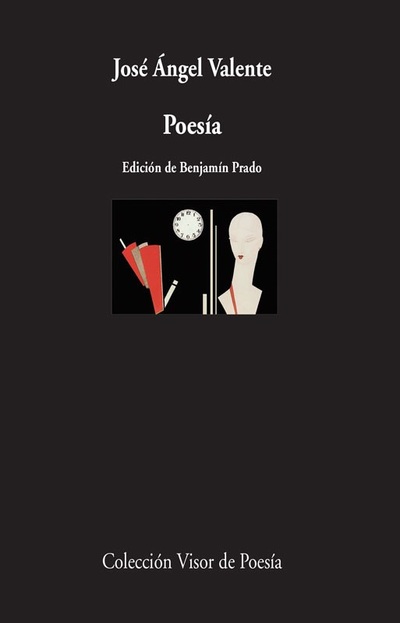

Para las últimas generaciones de poetas catalanes ha habido dos nombres de referencia casi unánime: Joan Vinyoli y Gabriel Ferrater. En una conferencia reciente, Joan Margarit se refería al núcleo de la obra de Vinyoli (Realitats, Tot és ara i res, Passeig d´aniversari), a esos grandes poemas que “dicen, sin parecer que lo dicen, y conmueven, sin parecer que es eso lo que pretenden”. Antes, en un artículo de 1988, considera a Gabriel Ferrater como punto de partida para la nueva poesía catalana; el autor de Les dones i els dies inaugura una nueva forma de entender el realismo y a partir de ahí significa “la modernidad, la homologación con cualquier literatura (…) Por vez primera no había que explicar ningún hecho diferencial catalán para dar a leer a un poeta en nuestra lengua a sus contemporáneos”. Y afirma que “Ferrater será la cabeza de puente desde la que entrará la poesía catalana, plenamente normalizada, en el último tercio del siglo XX” (3).

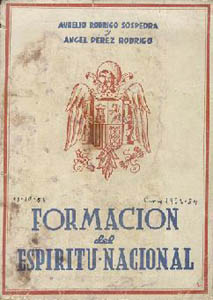

En la obra poética de Joan Margarit, la historia vivida en primera persona hace sentir al lector la proximidad de unos ambientes lejanos en el tiempo. Dos poemas de Els motius del llop recrean una infancia marcada por la dureza de la posguerra: ‘Petita escola en un suburbi’ nos sitúa en la escuela de Les Basses (Rubí), el aula con luz de invierno, presidida por dos retratos de fascistas, la pequeña estufa, el frío glacial; y el magnífico ‘Primer amor’ avanza un poco más en el tiempo:

Triste Girona de mis siete años:

en la posguerra los escaparates

tenían un color gris de penuria.

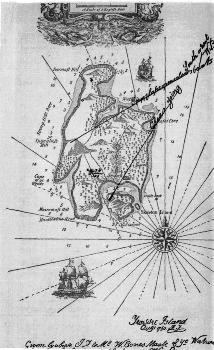

Por otra parte, los frecuentes viajes marítimos entre Barcelona y las Islas Canarias, realizados a finales de los años cincuenta, constituyen el núcleo de poemas como ‘Hivern del 95’ (Estació de França) y ‘Oceà Atlàntic’ (Joana), pero también justifican la mención de una isla del tesoro que, más allá de la explícita referencia a Stevenson, puede ser el lugar donde pasó Joan Margarit buena parte de su adolescencia y su primera juventud, “aquella maravillosa isla, poco poblada y sin turismo, que era Tenerife en los años cincuenta”, y, a la vez, el reducto mítico de los sueños perdidos. Dice así el poema ‘L´illa del tresor’, de Edat roja:

Mírala en los cristales. Hace tiempo

que te alejabas porque ya temías

fondear en el brillante aire sensual

en el que se aventura tu recuerdo.

Mira por la ventana: sientes la música

y el olor del café que, hospitalario,

se extiende por la casa. Pero añoras

el resplandor brumoso de la costa,

el silencio de la isla, que ha vuelto,

peligrosa y abrupta, esta mañana.

Para las últimas generaciones de poetas catalanes ha habido dos nombres de referencia casi unánime: Joan Vinyoli y Gabriel Ferrater. En una conferencia reciente, Joan Margarit se refería al núcleo de la obra de Vinyoli (Realitats, Tot és ara i res, Passeig d´aniversari), a esos grandes poemas que “dicen, sin parecer que lo dicen, y conmueven, sin parecer que es eso lo que pretenden”. Antes, en un artículo de 1988, considera a Gabriel Ferrater como punto de partida para la nueva poesía catalana; el autor de Les dones i els dies inaugura una nueva forma de entender el realismo y a partir de ahí significa “la modernidad, la homologación con cualquier literatura (…) Por vez primera no había que explicar ningún hecho diferencial catalán para dar a leer a un poeta en nuestra lengua a sus contemporáneos”. Y afirma que “Ferrater será la cabeza de puente desde la que entrará la poesía catalana, plenamente normalizada, en el último tercio del siglo XX” (3).

En la obra poética de Joan Margarit, la historia vivida en primera persona hace sentir al lector la proximidad de unos ambientes lejanos en el tiempo. Dos poemas de Els motius del llop recrean una infancia marcada por la dureza de la posguerra: ‘Petita escola en un suburbi’ nos sitúa en la escuela de Les Basses (Rubí), el aula con luz de invierno, presidida por dos retratos de fascistas, la pequeña estufa, el frío glacial; y el magnífico ‘Primer amor’ avanza un poco más en el tiempo:

Triste Girona de mis siete años:

en la posguerra los escaparates

tenían un color gris de penuria.

Por otra parte, los frecuentes viajes marítimos entre Barcelona y las Islas Canarias, realizados a finales de los años cincuenta, constituyen el núcleo de poemas como ‘Hivern del 95’ (Estació de França) y ‘Oceà Atlàntic’ (Joana), pero también justifican la mención de una isla del tesoro que, más allá de la explícita referencia a Stevenson, puede ser el lugar donde pasó Joan Margarit buena parte de su adolescencia y su primera juventud, “aquella maravillosa isla, poco poblada y sin turismo, que era Tenerife en los años cincuenta”, y, a la vez, el reducto mítico de los sueños perdidos. Dice así el poema ‘L´illa del tresor’, de Edat roja:

Mírala en los cristales. Hace tiempo

que te alejabas porque ya temías

fondear en el brillante aire sensual

en el que se aventura tu recuerdo.

Mira por la ventana: sientes la música

y el olor del café que, hospitalario,

se extiende por la casa. Pero añoras

el resplandor brumoso de la costa,

el silencio de la isla, que ha vuelto,

peligrosa y abrupta, esta mañana.

En el prólogo a la

versión castellana de Aiguaforts

(1998), Joan Margarit hace una defensa de la austeridad:

…este libro está formado por una serie de aguafuertes: escenas o imágenes inmovilizadas en blanco y negro –o sepia– en mi memoria sentimental. He procurado trasladarlas al poema con la misma austeridad que en el campo de la plástica tiene esta técnica, con un mínimo de recursos lingüísticos y retóricos. (4)

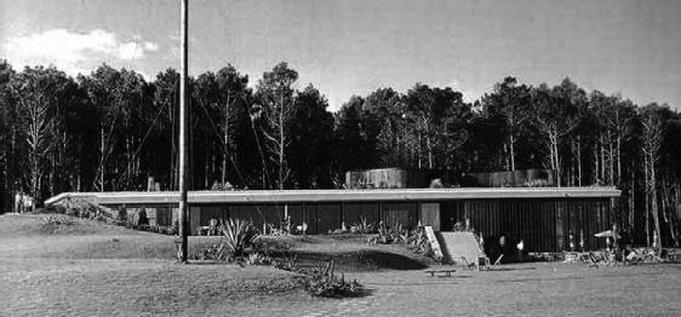

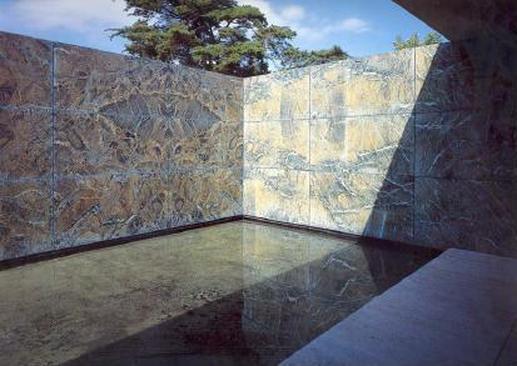

De austera y exacta se puede calificar toda su poesía; él, que ha sido catedrático de Cálculo de Estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, agradece a su formación científica la capacidad de extraer el máximo rendimiento a un mínimo material, algo que, trasladado a la escritura, equivale a decir lo que se quiere con las palabras necesarias: ni más ni menos. La sobriedad inteligente de sus poemas conduce a un equilibrio entre intensidad emocional y perfección expresiva que es un rasgo dominante en sus libros de madurez.

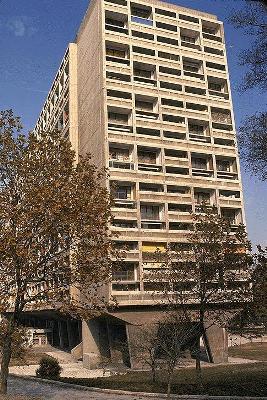

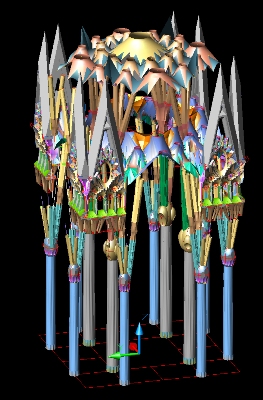

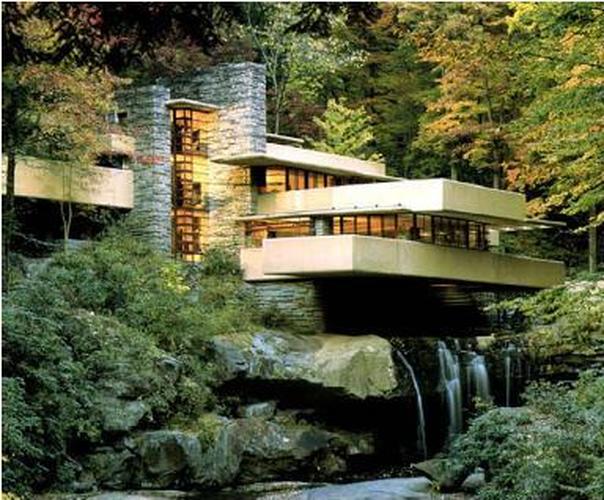

Su trabajo como arquitecto, en colaboración con Carles Buxadé, le implica en proyectos de gran alcance como son el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, el Pabellón Araba, en Vitoria, o la rehabilitación del Estadio de Montjuïc con motivo de las Olimpiadas de 1992. Varios poemas relacionados con su actividad profesional hablan de la reconstrucción de edificios, de ruinas y de interiores sórdidos: ‘Recordar el Besòs’, de Els motius del llop, o ‘Arquitectura’, de Estació de França. Sin salir de este ámbito, un homenaje al arquitecto Coderch de Sentmenat puede funcionar también como poética de Joan Margarit:

Decía: la casa ha de ser virtuosa y humilde.

Ni independiente ni vana. Ni original ni suntuosa.

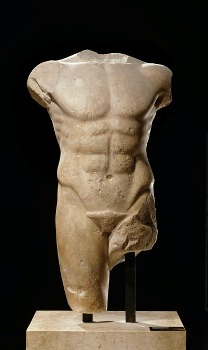

Un término clave en la perspectiva de Joan Margarit es intensidad. Lo expresa muy claramente en el prólogo a El primer frío: “…el mero producto de la inteligencia o de la elaboración no tiene para mí interés alguno, porque pienso que no es una cuestión de contenido, sino de intensidad.” La reflexión constante sobre el valor y la función de la escritura suele girar en torno a este concepto, tal y como podemos comprobar en las distintas poéticas incluidas en sus libros, bien formuladas explícitamente –en Edat roja y Els motius del llop–, bien de forma indirecta: ‘Dona de primavera’, de Edat roja; ‘Perills’ y ‘Final de recital’, de Els motius del llop; ‘Museu d´Empúries’, ‘Tors d´Apoŀlo Arcaic’, ‘Fulgors’ y ‘L´educació sentimental’, de Aiguaforts… Creo que es oportuno recordar la ‘Poètica’ de Els motius del llop:

Alguien que mide versos. Que, de Vallejo, guarda

soledad en los huesos.

Alguien que, con la Muerte de Espriu dentro del alma,

se encomienda a la sombra de Quevedo

mientras que, con el húmero, mueve la estilográfica

para escribir la letra de un bolero.

Si nunca nadie riese ni llorase

con algún verso de estos que me invento,

¿dónde lleva esta historia? —pensaría—.

Es por los hijos muertos,

por los amores sin mañana:

por el mañana que amenaza

como un arma. Por toda la extensión

del nebuloso mal que no es noticia.

Por todo esto se escribe la poesía.

…este libro está formado por una serie de aguafuertes: escenas o imágenes inmovilizadas en blanco y negro –o sepia– en mi memoria sentimental. He procurado trasladarlas al poema con la misma austeridad que en el campo de la plástica tiene esta técnica, con un mínimo de recursos lingüísticos y retóricos. (4)

De austera y exacta se puede calificar toda su poesía; él, que ha sido catedrático de Cálculo de Estructuras en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, agradece a su formación científica la capacidad de extraer el máximo rendimiento a un mínimo material, algo que, trasladado a la escritura, equivale a decir lo que se quiere con las palabras necesarias: ni más ni menos. La sobriedad inteligente de sus poemas conduce a un equilibrio entre intensidad emocional y perfección expresiva que es un rasgo dominante en sus libros de madurez.

Su trabajo como arquitecto, en colaboración con Carles Buxadé, le implica en proyectos de gran alcance como son el Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, el Pabellón Araba, en Vitoria, o la rehabilitación del Estadio de Montjuïc con motivo de las Olimpiadas de 1992. Varios poemas relacionados con su actividad profesional hablan de la reconstrucción de edificios, de ruinas y de interiores sórdidos: ‘Recordar el Besòs’, de Els motius del llop, o ‘Arquitectura’, de Estació de França. Sin salir de este ámbito, un homenaje al arquitecto Coderch de Sentmenat puede funcionar también como poética de Joan Margarit:

Decía: la casa ha de ser virtuosa y humilde.

Ni independiente ni vana. Ni original ni suntuosa.

Un término clave en la perspectiva de Joan Margarit es intensidad. Lo expresa muy claramente en el prólogo a El primer frío: “…el mero producto de la inteligencia o de la elaboración no tiene para mí interés alguno, porque pienso que no es una cuestión de contenido, sino de intensidad.” La reflexión constante sobre el valor y la función de la escritura suele girar en torno a este concepto, tal y como podemos comprobar en las distintas poéticas incluidas en sus libros, bien formuladas explícitamente –en Edat roja y Els motius del llop–, bien de forma indirecta: ‘Dona de primavera’, de Edat roja; ‘Perills’ y ‘Final de recital’, de Els motius del llop; ‘Museu d´Empúries’, ‘Tors d´Apoŀlo Arcaic’, ‘Fulgors’ y ‘L´educació sentimental’, de Aiguaforts… Creo que es oportuno recordar la ‘Poètica’ de Els motius del llop:

Alguien que mide versos. Que, de Vallejo, guarda

soledad en los huesos.

Alguien que, con la Muerte de Espriu dentro del alma,

se encomienda a la sombra de Quevedo

mientras que, con el húmero, mueve la estilográfica

para escribir la letra de un bolero.

Si nunca nadie riese ni llorase

con algún verso de estos que me invento,

¿dónde lleva esta historia? —pensaría—.

Es por los hijos muertos,

por los amores sin mañana:

por el mañana que amenaza

como un arma. Por toda la extensión

del nebuloso mal que no es noticia.

Por todo esto se escribe la poesía.

Vallejo, Quevedo,

Espriu, aunque también podríamos añadir a Baudelaire y a Neruda: poetas todos

ellos del amor, del tiempo y de la muerte; poetas de la emoción y de la intensidad. No es

gratuito que Joan Margarit escoja estos referentes a la hora de trazar su

propia memoria sentimental. Si Edat roja

nos habla de los pactos con la soledad, de la conciencia de la derrota y de los

sueños perdidos, para decirnos finalmente que “la vida representa/ no sólo la

victoria de los años / sobre nosotros. También nos enseña/ lo gloriosa que /

nuestra inicial victoria sobre el tiempo”, Els motius del llop y Aiguaforts

continúan esa línea reflexiva desde la conciencia de que vida y literatura son

inseparables. En todos estos libros, y también en Estació de França, Càlcul d´estructures y Casa de misericòrdia, Joan Margarit vuelve una y otra vez a los paisajes

de la ciudad, convertida en paisaje moral que configura a los personajes,

hombres que esperan, sufren y aman: “Mal asunto si un poema que habla del amor

entre una mujer y un hombre no habla, si no de todos los hombres y mujeres, sí

de un buen número de ellos...”, escribe Joan en el prólogo a la recopilación de

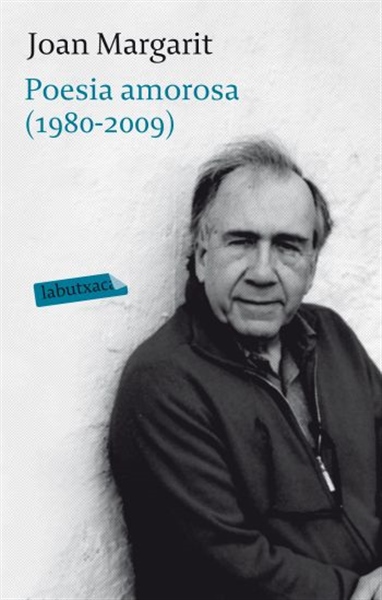

su Poesía amorosa completa (5).

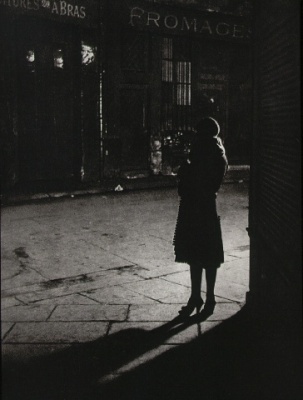

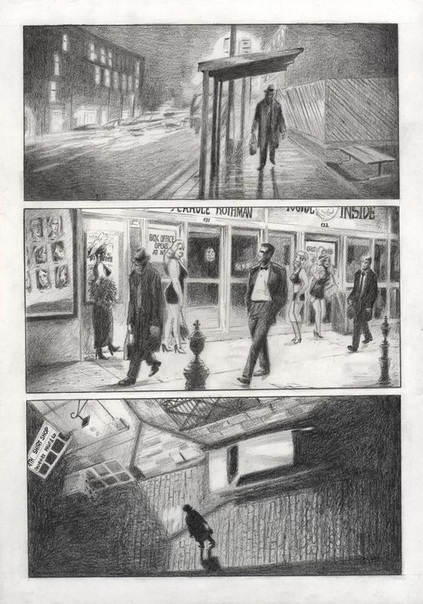

La historia de muchos de sus poemas sucede en viejas plazas, en bares portuarios o suburbiales, en playas desde donde se contempla un amanecer de invierno. Así ocurre, por ejemplo, en ‘Plaça Rovira’, de Edat roja:

Bajo los plátanos grises,

las hojas secas, al rozar la acera,

dan un leve rumor de batería.

Me recuerda la música en el café

de la plaza, donde su gabardina

debe esperar, encima de una silla,

después de tanto tiempo, mi amor.

Siempre he esperado una misma mujer,

la misma ciudad, una misma historia

escuchada entre el ruido ajeno y frío

que hacen las hojas secas en las losas.

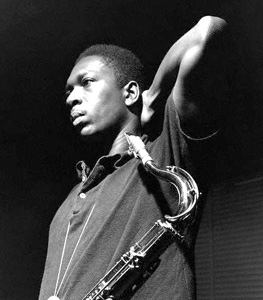

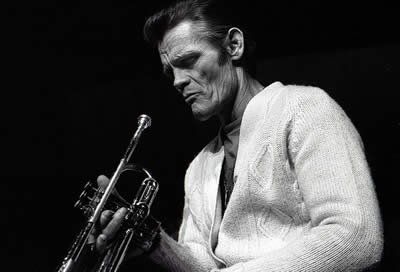

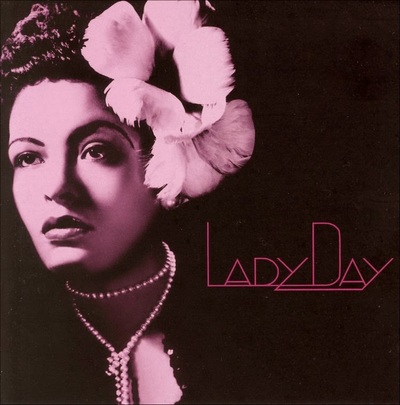

En su obra poética, incluso las referencias culturales parten de una profunda implicación vital. A través de la música y de la literatura, la memoria establece una continuidad de la experiencia: así, evocar una melodía (‘Loverman’, ‘Embraceable you’), una cita o el título de un libro puede ser una forma de vivir la soledad o de compartir una historia. No voy a detenerme en la especial relación entre poesía y música, abordada en el prólogo a Los motivos del lobo (6). Un apartado de este libro, ‘Remolcadors entre la boira’ (‘Remolcadores entre la niebla’; éste es también el título de una antología temática de Joan Margarit publicada en 1995), nos sitúa en un ámbito de correspondencias que el propio autor explica muy bien en una entrevista con José Luis Morante:

La música y la poesía son, después de las personas a las que amo, mis principales recursos de equilibrio interior. Por ejemplo, después de la muerte de mi hija, lo que más me acerca a su invisible presencia son algunas piezas de música, concretamente de Bach: las suites de violoncelo, sobre todo interpretadas por Lluís Claret, y las Golden Variations o las English Suites, sobre todo interpretadas por Glenn Gould (…) Respecto al jazz, tiene una gran virtud: nació humilde y, pese a los intentos de llevarlo a las grandes salas de conciertos, se mantiene en locales donde escuchar y conversar no están reñidos. (7)

Estas últimas líneas hablan de una invisible presencia, la de su hija Joana. Si la escritura, en algunos momentos terribles, puede ser una vía de salvación o la última casa de misericordia, Joan Margarit no pierde de vista la materialidad del poema, la distancia necesaria para construir determinadas fábulas desde un artificio convincente. A pesar de la desolación inevitable, no encontraremos nunca una retórica del pesimismo: “Tengo tendencia, hasta en los poemas más subjetivos, a desnudar en lo posible el sentimiento –el sujeto– de manera que prevalezca una cierta sensación de objetividad en quien lee el poema”, afirma el autor. Y los poemas de Joana nos transmiten la sensación de desamparo, pero también nos confirman que el tiempo deja su huella, su herrumbre en todo, incluso en el recuerdo de una ausencia; de eso trata, precisamente, el último poema del libro:

El tiempo ha ido dejando sobre la cicatriz

su polvorienta arcilla, y es que, incluso

cuando uno ama a alguien, sobreviene el olvido.

La historia de muchos de sus poemas sucede en viejas plazas, en bares portuarios o suburbiales, en playas desde donde se contempla un amanecer de invierno. Así ocurre, por ejemplo, en ‘Plaça Rovira’, de Edat roja:

Bajo los plátanos grises,

las hojas secas, al rozar la acera,

dan un leve rumor de batería.

Me recuerda la música en el café

de la plaza, donde su gabardina

debe esperar, encima de una silla,

después de tanto tiempo, mi amor.

Siempre he esperado una misma mujer,

la misma ciudad, una misma historia

escuchada entre el ruido ajeno y frío

que hacen las hojas secas en las losas.

En su obra poética, incluso las referencias culturales parten de una profunda implicación vital. A través de la música y de la literatura, la memoria establece una continuidad de la experiencia: así, evocar una melodía (‘Loverman’, ‘Embraceable you’), una cita o el título de un libro puede ser una forma de vivir la soledad o de compartir una historia. No voy a detenerme en la especial relación entre poesía y música, abordada en el prólogo a Los motivos del lobo (6). Un apartado de este libro, ‘Remolcadors entre la boira’ (‘Remolcadores entre la niebla’; éste es también el título de una antología temática de Joan Margarit publicada en 1995), nos sitúa en un ámbito de correspondencias que el propio autor explica muy bien en una entrevista con José Luis Morante:

La música y la poesía son, después de las personas a las que amo, mis principales recursos de equilibrio interior. Por ejemplo, después de la muerte de mi hija, lo que más me acerca a su invisible presencia son algunas piezas de música, concretamente de Bach: las suites de violoncelo, sobre todo interpretadas por Lluís Claret, y las Golden Variations o las English Suites, sobre todo interpretadas por Glenn Gould (…) Respecto al jazz, tiene una gran virtud: nació humilde y, pese a los intentos de llevarlo a las grandes salas de conciertos, se mantiene en locales donde escuchar y conversar no están reñidos. (7)

Estas últimas líneas hablan de una invisible presencia, la de su hija Joana. Si la escritura, en algunos momentos terribles, puede ser una vía de salvación o la última casa de misericordia, Joan Margarit no pierde de vista la materialidad del poema, la distancia necesaria para construir determinadas fábulas desde un artificio convincente. A pesar de la desolación inevitable, no encontraremos nunca una retórica del pesimismo: “Tengo tendencia, hasta en los poemas más subjetivos, a desnudar en lo posible el sentimiento –el sujeto– de manera que prevalezca una cierta sensación de objetividad en quien lee el poema”, afirma el autor. Y los poemas de Joana nos transmiten la sensación de desamparo, pero también nos confirman que el tiempo deja su huella, su herrumbre en todo, incluso en el recuerdo de una ausencia; de eso trata, precisamente, el último poema del libro:

El tiempo ha ido dejando sobre la cicatriz

su polvorienta arcilla, y es que, incluso

cuando uno ama a alguien, sobreviene el olvido.

Y sin embargo, la

poesía combate siempre contra el olvido: a ella le corresponde levantar el velo

que la vida cotidiana va poniendo sobre todas las cosas, recuperar, en suma, el

sentido y la fuerza de las palabras. Iluminar intensamente nuestra realidad,

nuestros recuerdos, como muy bien dice el propio Joan Margarit en el prólogo a El primer frío:

Cantamos al propio misterio. Queda por decidir desde dónde cantar, y esa es la búsqueda que cada poeta realiza a su manera…El lugar desde el cual yo lo intento es un lugar en el tiempo. Es el instante durante el cual se conecta el mundo con el sentimiento. El instante del fogonazo, cuando se ilumina lo que es opaco y oscuro. Intento ejercer una inteligencia sentimental a través de la poesía, a la cual no pienso que le quede más característica para identificarse respecto a la prosa que la concisión y la exactitud.

————--

1) Joan Margarit, El primer frío. Poesía (1975-1995), Madrid, Visor, 2004, pp. 10-11. Las citas de los poemas anteriores a Estació de França proceden de esta edición.

2) D. Sam Abrams, “És tan gran la riquesa… Introducció a la poesia de Joan Margarit”, prólogo a la antología de Joan Margarit Trist el que mai no ha perdut per amor una casa, Barcelona, Proa, 2003, pp. 17-18. Puede verse también mi libro Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit, Córdoba, Ediciones Litopress, 2005.

3) Joan Margarit, “El meu Vinyoli”, conferencia inédita (2004); “Gabriel Ferrater, punt de partida”, El País. Quadern, 22 de septiembre de 1988, pp. 4-5.

4) Joan Margarit, Aguafuertes, Sevilla, Renacimiento, 1998, p. 15.

5) Joan Margarit, Poesía amorosa completa, Madrid, Hiperión, 2000, p. 11.

6) Antonio Jiménez Millán, Prólogo a Joan Margarit, Los motivos del lobo, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2002.

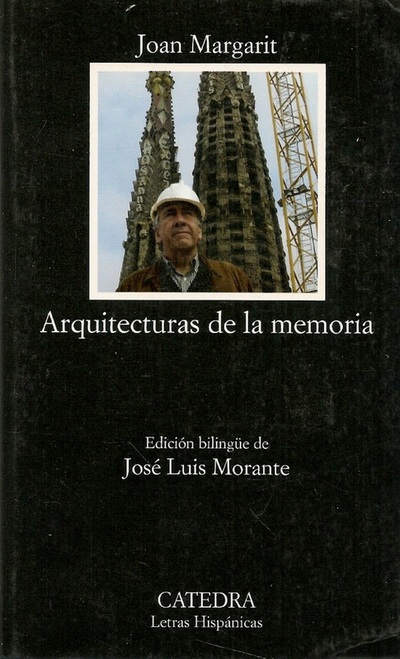

7) José Luis Morante, “El tiempo y su desorden. Joan Margarit”, en Palabras adentro. 23 entrevistas literarias, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2003, p. 108. El propio José Luis Morante ha preparado la edición antológica de Joan Margarit Arquitecturas de la memoria, Madrid, Cátedra, Colección Letras Hispánicas, 2006.

Cantamos al propio misterio. Queda por decidir desde dónde cantar, y esa es la búsqueda que cada poeta realiza a su manera…El lugar desde el cual yo lo intento es un lugar en el tiempo. Es el instante durante el cual se conecta el mundo con el sentimiento. El instante del fogonazo, cuando se ilumina lo que es opaco y oscuro. Intento ejercer una inteligencia sentimental a través de la poesía, a la cual no pienso que le quede más característica para identificarse respecto a la prosa que la concisión y la exactitud.

————--

1) Joan Margarit, El primer frío. Poesía (1975-1995), Madrid, Visor, 2004, pp. 10-11. Las citas de los poemas anteriores a Estació de França proceden de esta edición.

2) D. Sam Abrams, “És tan gran la riquesa… Introducció a la poesia de Joan Margarit”, prólogo a la antología de Joan Margarit Trist el que mai no ha perdut per amor una casa, Barcelona, Proa, 2003, pp. 17-18. Puede verse también mi libro Amor y tiempo. La poesía de Joan Margarit, Córdoba, Ediciones Litopress, 2005.

3) Joan Margarit, “El meu Vinyoli”, conferencia inédita (2004); “Gabriel Ferrater, punt de partida”, El País. Quadern, 22 de septiembre de 1988, pp. 4-5.

4) Joan Margarit, Aguafuertes, Sevilla, Renacimiento, 1998, p. 15.

5) Joan Margarit, Poesía amorosa completa, Madrid, Hiperión, 2000, p. 11.

6) Antonio Jiménez Millán, Prólogo a Joan Margarit, Los motivos del lobo, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2002.

7) José Luis Morante, “El tiempo y su desorden. Joan Margarit”, en Palabras adentro. 23 entrevistas literarias, Lucena, Colección 4 Estaciones, 2003, p. 108. El propio José Luis Morante ha preparado la edición antológica de Joan Margarit Arquitecturas de la memoria, Madrid, Cátedra, Colección Letras Hispánicas, 2006.

LOS LIBROS

PALABRAS CONTRA EL FRÍO

por JOSÉ ANDÚJAR ALMANSA

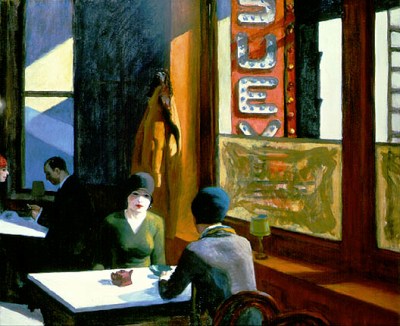

Hay una escena en un poema de Joan Margarit en

la que alguien, el solitario que allí nos habla y que a mí se me figura siempre

el propio Margarit, observa a los demás, un grupo alegre y ajeno de personas, que

charla despreocupado a cubierto de la lluvia y el frío de la noche, tras los

cristales de un café de Turín en los años 50. Húmeda y extrañada, esa mirada es

también la de quien se sabe a la intemperie, esa suerte de desamparo que

recorre a todo verdadero poeta y que hace de la poesía, como viene a decirnos

Margarit en el título de su libro más reciente, una última Casa de misericordia. Lo sabe el sujeto que se decide al fin a

entrar en el café, toma una mesa y prosigue allí, en la compañía incómoda de su

retraimiento, su obstinado diálogo con el frío, su plática con las inclemencias

de un tiempo personal sin previsión de climas apacibles.

Se entiende así que el poeta haya reunido el conjunto de su obra escrita entre 1975 y 1995 con el título de El primer frío. La poesía nos da y no nos da cobijo; sus muros de orfanato parecen sólidos, sus estancias nos acogen, pero hay ventanas que no cierran bien y rendijas por las que se filtra, persistente, el temporal de afuera. La voz que se deja oír en los poemas (esa que en el transcurso de los libros de Margarit ha venido madurando definitivamente a partir de su Edad roja) se sostiene en un diálogo tenso, traspasado por el frío que la habita por dentro. Una conversación mantenida con las ilusiones heladas, con las verdades destempladas y un invierno de dudas y de sueños derrotados. El frío es, por tanto, su forma de lucidez. La misma lucidez que se despliega en todo cálculo de estructuras, que conduce los motivos del lobo o que tiñe de sepia los aguafuertes. Un sentimiento hecho de inseguridades y certezas desoladas, de apuestas vitales que suenan a la última apuesta, a esa jugada final contra uno mismo «con las cartas marcadas de la vida», como aclaran los versos del poema ‘La partida’.

Lo mejor de la poesía de Margarit habita en ese paisaje complicado, inhóspito de la edad madura. Un paisaje que comporta sus riesgos, porque a los argumentos de la conciencia lúcida se une el peligro de las alianzas imposibles. De las traiciones, por tanto. Y porque a los aguafuertes de la memoria sentimental suele falsearlos esa otra forma de memoria que es siempre el olvido. Sus libros principales, Edad roja, Los motivos del lobo, Aguafuertes, Estación de Francia, Joana, Cálculo de estructuras, se sitúan vital y literariamente en ese tiempo y en ese espacio; tratan de la necesidad de aprender a mirar la vida como quien aprende a vivir entre las ruinas o los restos de un desahucio; es decir, entre el estupor y los interrogantes de la reflexión bronca, entre la conciencia de la derrota y la turbadora serenidad de quien ha hecho del desengaño su primera línea de defensa.

Se dice que la poesía habla siempre de los mismos temas, muy pocos: el amor, el tiempo, la muerte… pero sus matices resultan infinitos. Estos poemas de Margarit nos hablan de todo lo que cabe en una vida cuando alguien se pone a hacer balance («Ahora que paso cuentas con quien soy»); cuando alguien se sitúa en esa encrucijada en que, como nos indica el poeta: «desconocías que la vida no tendría piedad contigo», pero, a su vez, atesora el frío del pasado, porque presiente que en sus brasas hallará «la última hoguera / donde el mañana pueda calentarse». En medio queda ese tiempo que retrata, con vitalista desconsuelo, al hombre y al poeta que es Joan Margarit. Alguien que ha dicho interesarle lo poético como «organización estrictamente personal, casi secreta, del propio sufrimiento».

Se entiende así que el poeta haya reunido el conjunto de su obra escrita entre 1975 y 1995 con el título de El primer frío. La poesía nos da y no nos da cobijo; sus muros de orfanato parecen sólidos, sus estancias nos acogen, pero hay ventanas que no cierran bien y rendijas por las que se filtra, persistente, el temporal de afuera. La voz que se deja oír en los poemas (esa que en el transcurso de los libros de Margarit ha venido madurando definitivamente a partir de su Edad roja) se sostiene en un diálogo tenso, traspasado por el frío que la habita por dentro. Una conversación mantenida con las ilusiones heladas, con las verdades destempladas y un invierno de dudas y de sueños derrotados. El frío es, por tanto, su forma de lucidez. La misma lucidez que se despliega en todo cálculo de estructuras, que conduce los motivos del lobo o que tiñe de sepia los aguafuertes. Un sentimiento hecho de inseguridades y certezas desoladas, de apuestas vitales que suenan a la última apuesta, a esa jugada final contra uno mismo «con las cartas marcadas de la vida», como aclaran los versos del poema ‘La partida’.

Lo mejor de la poesía de Margarit habita en ese paisaje complicado, inhóspito de la edad madura. Un paisaje que comporta sus riesgos, porque a los argumentos de la conciencia lúcida se une el peligro de las alianzas imposibles. De las traiciones, por tanto. Y porque a los aguafuertes de la memoria sentimental suele falsearlos esa otra forma de memoria que es siempre el olvido. Sus libros principales, Edad roja, Los motivos del lobo, Aguafuertes, Estación de Francia, Joana, Cálculo de estructuras, se sitúan vital y literariamente en ese tiempo y en ese espacio; tratan de la necesidad de aprender a mirar la vida como quien aprende a vivir entre las ruinas o los restos de un desahucio; es decir, entre el estupor y los interrogantes de la reflexión bronca, entre la conciencia de la derrota y la turbadora serenidad de quien ha hecho del desengaño su primera línea de defensa.

Se dice que la poesía habla siempre de los mismos temas, muy pocos: el amor, el tiempo, la muerte… pero sus matices resultan infinitos. Estos poemas de Margarit nos hablan de todo lo que cabe en una vida cuando alguien se pone a hacer balance («Ahora que paso cuentas con quien soy»); cuando alguien se sitúa en esa encrucijada en que, como nos indica el poeta: «desconocías que la vida no tendría piedad contigo», pero, a su vez, atesora el frío del pasado, porque presiente que en sus brasas hallará «la última hoguera / donde el mañana pueda calentarse». En medio queda ese tiempo que retrata, con vitalista desconsuelo, al hombre y al poeta que es Joan Margarit. Alguien que ha dicho interesarle lo poético como «organización estrictamente personal, casi secreta, del propio sufrimiento».

Como no puede ser de otra manera, esa

ordenación apunta a lo esencial. Toda memoria es siempre memoria de la

infancia: vivida como un episodio clandestino, como una isla en medio de la desolación. La de

Margarit nos remite a un tiempo miserable, hecho de los tonos más grises del

recuerdo. Y nos alcanza también a un país convertido todo ¾después de una guerra y

de la soberbia de los vencedores— en una inmensa Dirección General de Regiones

Devastadas. La infancia, por tanto, como sueño vulnerable, invulnerable.

Igual que otras islas que vendrían más tarde y más afortunadas. La nostalgia de un traslado familiar a Santa Cruz de Tenerife, «aquella ciudad íntima y colonial» en que transcurrió la adolescencia del poeta, indica una señal todavía legible sobre el mapa del tesoro. Pero las rutas marcadas sobre mapas juveniles se convierten en grietas de cansancio y de rutina en las paredes domésticas del adulto que habla de los hijos, del dinero, del trabajo, más cerca de las aguas poco profundas y de las falsas seguridades del erizo de mar (que leemos en el poema del mismo título) que de la isla del tesoro. Hay verdades que se saben seguras tan sólo en su lejanía, en el estruendo de singladuras y de barcos que fondean las costas de un pasado dorado convertido en leyenda personal. Por eso conviene «mantenerse alejados del peligro / que nos acecha desde su belleza», según nos advierte el antiguo pasajero de ‘Farewell’ y ‘La isla del tesoro’. A veces los paraísos perdidos conservan un brillo de espumas inquietante, un rastro de seducción que viene a turbarnos, porque desbarata de golpe la costumbre templada de nuestras vidas, ese refugio hecho de verdades a medias, de olor a café recién hecho y de renuncias tranquilizadoras que nos permite sobrevivir.

Por estos versos pasa también, y sobre todo, el amor. Pasa como un «arma cargada / de soledad y melancolía», como «las últimas monedas de un tesoro saqueado». Su sombra arde como la llave en la cerradura de aquel ático junto al mar en los años sesenta, y circula como aquellos trenes nocturnos Barcelona-París, mientras suena Edith Piaf y Leo Ferré al fondo y el pasado se apaga sobre un montón de hojas secas en el Jardín de Luxemburgo. Y viene con su vieja danza de engaños y celos, sus historias de adulterio para decirnos que «la traición / es tan sólo una forma del amor». Y palpita encendido como el deseo juvenil o sordo como el sexo de un viejo en su débil claridad. Y llega con la sombra de dos hijas muertas y con la de un coche detenido en el sueño de una noche de verano y las siluetas dibujadas de un muchacho y una chica en su interior. La poesía de Joan Margarit nos enseña que no hay que tirar nunca las viejas cartas de amor, porque éstas, igual que cuentas atrasadas del deseo, nos estarán aguardando al cabo de los años —abandonados del deseo, de la belleza y hasta de la propia poesía— para convertirse en nuestra última, en nuestra única literatura.

Yo sé que los poemas constituyen muy raras veces una exacta biografía, pero me complace leer las notas con que Joan Margarit suele explicar las circunstancias vitales que están en el origen de algunos de ellos. Por lo mismo, me gusta pensar que estos poemas resultan conversaciones privadas que acaban trascendiendo en público, asuntos que en el fondo consiguen afectarnos a todos, pues las palabras, los tonos, las inflexiones crean las condiciones de una respuesta íntima, de una temperatura propia que los acoge en cada uno de sus lectores. Quizás, ya lo decía, porque estos versos valen lo que vale una vida. ¿Y quién no ha perdido, tal vez por amor, una casa?, ¿quién de nosotros no tiene pendiente alguna oscura deuda en su particular calle Balmes? Por eso también suelen hacer daño en ocasiones.

Igual que otras islas que vendrían más tarde y más afortunadas. La nostalgia de un traslado familiar a Santa Cruz de Tenerife, «aquella ciudad íntima y colonial» en que transcurrió la adolescencia del poeta, indica una señal todavía legible sobre el mapa del tesoro. Pero las rutas marcadas sobre mapas juveniles se convierten en grietas de cansancio y de rutina en las paredes domésticas del adulto que habla de los hijos, del dinero, del trabajo, más cerca de las aguas poco profundas y de las falsas seguridades del erizo de mar (que leemos en el poema del mismo título) que de la isla del tesoro. Hay verdades que se saben seguras tan sólo en su lejanía, en el estruendo de singladuras y de barcos que fondean las costas de un pasado dorado convertido en leyenda personal. Por eso conviene «mantenerse alejados del peligro / que nos acecha desde su belleza», según nos advierte el antiguo pasajero de ‘Farewell’ y ‘La isla del tesoro’. A veces los paraísos perdidos conservan un brillo de espumas inquietante, un rastro de seducción que viene a turbarnos, porque desbarata de golpe la costumbre templada de nuestras vidas, ese refugio hecho de verdades a medias, de olor a café recién hecho y de renuncias tranquilizadoras que nos permite sobrevivir.

Por estos versos pasa también, y sobre todo, el amor. Pasa como un «arma cargada / de soledad y melancolía», como «las últimas monedas de un tesoro saqueado». Su sombra arde como la llave en la cerradura de aquel ático junto al mar en los años sesenta, y circula como aquellos trenes nocturnos Barcelona-París, mientras suena Edith Piaf y Leo Ferré al fondo y el pasado se apaga sobre un montón de hojas secas en el Jardín de Luxemburgo. Y viene con su vieja danza de engaños y celos, sus historias de adulterio para decirnos que «la traición / es tan sólo una forma del amor». Y palpita encendido como el deseo juvenil o sordo como el sexo de un viejo en su débil claridad. Y llega con la sombra de dos hijas muertas y con la de un coche detenido en el sueño de una noche de verano y las siluetas dibujadas de un muchacho y una chica en su interior. La poesía de Joan Margarit nos enseña que no hay que tirar nunca las viejas cartas de amor, porque éstas, igual que cuentas atrasadas del deseo, nos estarán aguardando al cabo de los años —abandonados del deseo, de la belleza y hasta de la propia poesía— para convertirse en nuestra última, en nuestra única literatura.

Yo sé que los poemas constituyen muy raras veces una exacta biografía, pero me complace leer las notas con que Joan Margarit suele explicar las circunstancias vitales que están en el origen de algunos de ellos. Por lo mismo, me gusta pensar que estos poemas resultan conversaciones privadas que acaban trascendiendo en público, asuntos que en el fondo consiguen afectarnos a todos, pues las palabras, los tonos, las inflexiones crean las condiciones de una respuesta íntima, de una temperatura propia que los acoge en cada uno de sus lectores. Quizás, ya lo decía, porque estos versos valen lo que vale una vida. ¿Y quién no ha perdido, tal vez por amor, una casa?, ¿quién de nosotros no tiene pendiente alguna oscura deuda en su particular calle Balmes? Por eso también suelen hacer daño en ocasiones.

Al menos esa es mi experiencia personal de

algunos buenos malos momentos que le debo a esta poesía, y que no sabría ahora

si agradecerle o reprocharle a Joan Margarit. Aunque, bien mirado, no se podrá

objetar que no nos haya querido advertir de las consecuencias: «Un buen poema,

/ por más bello que sea será cruel», leemos en un verso de ‘Casa de

misericordia’. Así que sospecho que la poesía de Margarit nos presta cobijo sin

otro fin que recordarnos nuestra menesterosa condición de hospicianos.

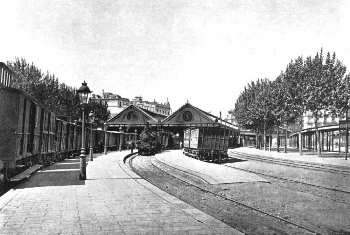

Esta condición nuestra, de otras vidas que son, por compensación, también la suya, la ha expresado Margarit en poemas que discurren lentos como ríos interiores, o como aquellos trenes de posguerra que alcanzaban asmáticos la Estació de França. «Indagando / acerca de las lágrimas perdidas», según explica en un verso. El poeta nos ha mostrado el trasiego de esas existencias a la deriva que se cruzan en el vestíbulo de una estación, en las oscuridades teológicas de un metro o en mezquinas callejas que atraviesan avenidas brillantes, y lo ha hecho con la esperanza de que aquello que hemos perdido sea «lo que en los demás pueda salvarnos / desde su recordar desconocido». En composiciones como ‘Recordar el Besòs’, ‘Arquitectura’, ‘Monumentos’ o ‘Poema en negro’, el arquitecto profesional que es Joan Margarit relega al flâneur baudeleriano aquejado de spleen, para mostrarnos el paisaje de una ciudad con los ojos pintados de crepúsculo, para leer el futuro en las grietas de las casas como si fueran líneas de una mano, para hablarnos del vacío y del óxido que corroe a los monumentos como simulacros de un tiempo histórico degradado, y para pintarnos la desesperanza de casas despintadas, de lugares con jeringas e inscripciones en muros, y de barrios cansados que disfrazan su miseria de carnaval.

La poesía es necesaria por todo esto. Y por ello, como nos aconseja el poeta Margarit, debe rastrearse también, y antes que nada, por juzgados y hospitales. Debe servir, por tanto, para guarecernos del frío, para sobrevivir con miedo y sin idealismos, preparándonos para lo peor. Pero las palabras capaces de esa misericordia, las únicas que pueden ofrecernos refugio, son las que encontramos en los grandes poetas. Ha dicho Joan Margarit que un mal poema ensucia el mundo. Margarit es hoy uno de los poetas mejores y más higiénicos que conozco.

Esta condición nuestra, de otras vidas que son, por compensación, también la suya, la ha expresado Margarit en poemas que discurren lentos como ríos interiores, o como aquellos trenes de posguerra que alcanzaban asmáticos la Estació de França. «Indagando / acerca de las lágrimas perdidas», según explica en un verso. El poeta nos ha mostrado el trasiego de esas existencias a la deriva que se cruzan en el vestíbulo de una estación, en las oscuridades teológicas de un metro o en mezquinas callejas que atraviesan avenidas brillantes, y lo ha hecho con la esperanza de que aquello que hemos perdido sea «lo que en los demás pueda salvarnos / desde su recordar desconocido». En composiciones como ‘Recordar el Besòs’, ‘Arquitectura’, ‘Monumentos’ o ‘Poema en negro’, el arquitecto profesional que es Joan Margarit relega al flâneur baudeleriano aquejado de spleen, para mostrarnos el paisaje de una ciudad con los ojos pintados de crepúsculo, para leer el futuro en las grietas de las casas como si fueran líneas de una mano, para hablarnos del vacío y del óxido que corroe a los monumentos como simulacros de un tiempo histórico degradado, y para pintarnos la desesperanza de casas despintadas, de lugares con jeringas e inscripciones en muros, y de barrios cansados que disfrazan su miseria de carnaval.

La poesía es necesaria por todo esto. Y por ello, como nos aconseja el poeta Margarit, debe rastrearse también, y antes que nada, por juzgados y hospitales. Debe servir, por tanto, para guarecernos del frío, para sobrevivir con miedo y sin idealismos, preparándonos para lo peor. Pero las palabras capaces de esa misericordia, las únicas que pueden ofrecernos refugio, son las que encontramos en los grandes poetas. Ha dicho Joan Margarit que un mal poema ensucia el mundo. Margarit es hoy uno de los poetas mejores y más higiénicos que conozco.

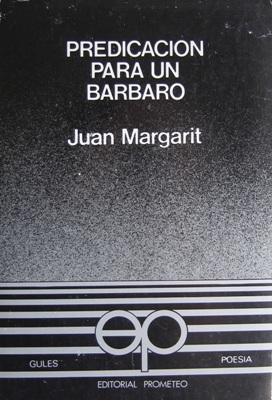

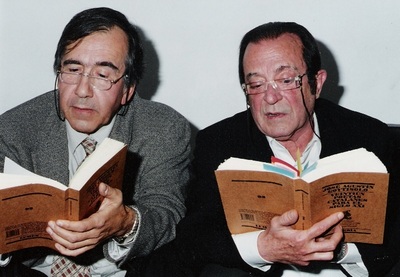

JOAN MARGARIT Y SU CRÓNICA

por JOAQUÍN MARCO

La

primera edición de Crónica se publicó en abril de 1975 en la colección Ocnos,

que yo dirigía, albergada entonces con generosidad en el ámbito de Barral

Editores. En la edición de El primer frío. Poesía (1975-1995), publicado

por Visor Libros en Madrid, 2004, Joan Margarit afirma en el prólogo que el

«primer hito poético importante» fue la publicación de este libro: «el primer

libro con el cual me sentí cómodo» y advierte que, tras un período de silencio,

desde 1980 a

1985 publicó diez libros. He tratado antes y después, mucho, a mi amigo Joan

Margarit y, entre los poetas que he conocido, nadie puede comparársele por su

frenética actividad creadora poética y correctora, a la búsqueda de una improbable

perfección. Contaba que, tras las visitas de obras, como arquitecto y

catedrático de la

Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, realizadas

entonces a primera hora de la mañana, buscaba siempre un pequeño bar donde

situarse y escribir hasta el mediodía. Llevaba ―y seguro que sigue con él― un

pequeño cuaderno (como los cahiers de notas de algunos de los escritores

de los siglos XIX y XX) donde anota, construye, rehace y confunde los versos,

entonces en castellano y ahora en catalán, aunque su espíritu hipercrítico le

lleve a asegurar que hasta 1987 no se identificó con su poesía. Con

anterioridad a Crónica había ya publicado Cantos para la coral de un

hombre solo (1963), prologado por Camilo José Cela, y Doméstico nací

(1965), título tan acertado como envidiable. Fiel a sí mismo, en la edición que

debe entenderse, de momento, como canónica de su poesía completa, no figura

ningún poema de sus dos primeros libros. Y, tortura para futuros filólogos

catalanes o no, como hiciera Juan Ramón Jiménez, los libros han sido mutilados

y sus poemas, aún los ya publicados, sufren supresiones y transformaciones.

La

primera edición de su libro Crónica está conformado en dos partes:

‘Barcelona, fin de un estío’ y ‘Crónica’. Los poemas, sin título, ocupan sesenta

y dos páginas de apretados versos en el pequeño formato de aquella colección.

Lo que ha rescatado en la nueva versión figura entre los poemas titulados

‘Restos de aquel naufragio (1975-1986)’ y ocupa las páginas 19-33, aunque ahora

en la doble versión catalana y castellana. El segundo de los poemas (ahora

titulados) y con su versión catalana en paralelo, es el que lleva por título

‘Collserola’ que coincide también con los excelentes primeros versos: «En esta

dulce tarde de septiembre/ la Escuela Superior de Arquitectura/ es tan solo un

vestíbulo vacío...». Pero ya en el noveno verso ha introducido un cambio

«...sus lejanas transparencias/ extienden sobre mí como el naufragio/ de

una lujosa soledad de antaño». Las palabras en cursiva han sido suprimidas. Desaparece

la imagen del naufragio, de tanta resonancia, que ha de servirle para

introducir toda la serie. La

segunda parte, en la nueva versión, se inicia con: «En el pequeño bar de la

colina», que se corresponde con el segundo poema del libro original sin título,

que se iniciaba con: «Va quedando a lo lejos el estío». Se ha pretendido así

destemporalizar en parte el conjunto. En ocasiones –y en el mismo poema– se

elimina tan sólo un adjetivo: «sabor de otoño» en lugar del anterior «sabor

antiguo del otoño». Podríamos seguir rastreando las operaciones cosméticas que

han sufrido los textos y el conjunto del libro. Pero lo que puede resultar tal

vez más atractivo para el lector, que quizá no pueda manejar las dos ediciones,

son las intenciones que han llevado al poeta a ejercer de autocensor. Mayores

cambios figurarán en ‘Cerdeña 548’,

que posiblemente requeriría ya algunas notas al pie. Alusiones a « las puertas

de madera/ del paraninfo, terciopelos rojos / donde flameó un día una pancarta,

/ sábana blanca con sus letras negras» deben resultar poco comprensibles

incluso para los jóvenes estudiantes barceloneses, puesto que corresponden a un

encierro de estudiantes en 1957; de igual modo que el «...el Sindicato

Democrático/ en la mañana azul de Sarriá»,

alude al encierro de intelectuales, profesores y estudiantes en el

Convento de los Capuchinos en marzo de 1966. En la nueva versión de Crónica:

a) se incluye el texto en catalán, aunque aquí la traducción ha sido inversa;

del castellano al catalán, pero es recomendable leer también el texto catalán

donde se advierten matices nuevos; b) se acentúa el carácter narrativo

autobiográfico del conjunto de Crónica; c) se pretende una mayor

esencialidad expresiva; d) se han suprimido poemas o fragmentos de aquella crónica inicial; e) se mantiene, sin

embargo, el carácter autoreferencial; f) se presta menor atención al tema

urbano, característico de la primera edición que superaba intencionadamente lo

autobiográfico; g) se conserva, sin embargo, el tono narrativo que caracteriza

el conjunto; h) Crónica se ha reducido así a una mínima expresión.

El poeta se ha mostrado radical en la supresión de poemas que, a mi juicio, mantienen todo su poder evocativo. Tal vez tales supresiones duelan por razones personales, pero si el lector de Joan Margarit puede hacerse con un viejo ejemplar de aquella primera edición, creo que podrá comprobar que en sus poemas estaba ya el germen de buena parte de su obra futura, en otra lengua, con versos o poemas suprimibles; aunque la poda haya resultado tal vez exagerada. La fidelidad del poeta a una concepción de la poesía se mantiene, así como su derecho a exigirse tal vez más de lo que debiera. Pero no vamos a discutir aquí el derecho a recrear la propia obra, especialmente cuando responde a unos propósitos previamente expuestos. Crónica es más que una autobiografía poética personal. Constituye el inicio de una aventura generacional que ha venido a cuajar en un poeta de ámbito peninsular, cuya influencia se deja sentir al margen de fronteras y lenguas. Sus materiales proceden de la ficción autobiográfica, de la memoria personal y colectiva, de la inteligencia y el corazón al desnudo.

El poeta se ha mostrado radical en la supresión de poemas que, a mi juicio, mantienen todo su poder evocativo. Tal vez tales supresiones duelan por razones personales, pero si el lector de Joan Margarit puede hacerse con un viejo ejemplar de aquella primera edición, creo que podrá comprobar que en sus poemas estaba ya el germen de buena parte de su obra futura, en otra lengua, con versos o poemas suprimibles; aunque la poda haya resultado tal vez exagerada. La fidelidad del poeta a una concepción de la poesía se mantiene, así como su derecho a exigirse tal vez más de lo que debiera. Pero no vamos a discutir aquí el derecho a recrear la propia obra, especialmente cuando responde a unos propósitos previamente expuestos. Crónica es más que una autobiografía poética personal. Constituye el inicio de una aventura generacional que ha venido a cuajar en un poeta de ámbito peninsular, cuya influencia se deja sentir al margen de fronteras y lenguas. Sus materiales proceden de la ficción autobiográfica, de la memoria personal y colectiva, de la inteligencia y el corazón al desnudo.

LA PRIMERA LLUVIA DEL OTRO LADO DE LA VIDA

por JOSÉ LUIS LÓPEZ BRETONES

El clásico afirmaba que aunque las palabras

volasen, lo escrito permanecía. Sin embargo, en nuestros días es difícil

escapar a la sensación de que todo lo que se construye con palabras resulta

demasiado precario. Precarias son las herramientas y frágil el artefacto que

con ellas se fabrica.

Qué decir entonces de la poesía. Un libro de poemas posee el aspecto de una casa inestable levantada con arcilla de palabras. Una quebradiza construcción en donde a veces el poeta pretende guarecerse de esa otra inclemencia con la que también está edificada su morada: el tiempo. Llum de pluja (Luz de lluvia) pudiera ser uno de estos libros.

Mientras se habla, mientras se escribe —mientras se vive— el tiempo se va, y en esa huida va quedando atrás todo aquello que una vez supuso un motivo de esperanza, de seguridad o de contento. Pero incluso de esa ley que parece inexorable es posible extraer una enseñanza, acaso la fundamental de nuestra existencia: la serena aceptación de que ésa es la trama de nuestra condición humana; y que, no obstante, la vida es digna de ser recorrida a través de los dispersos caminos que ella misma nos va mostrando a nuestro alrededor: «Escucha, pues, sin vanas esperanzas, / cómo es breve y magnífico existir…» Ello a pesar de las incertidumbres del futuro y de la conciencia de que el tiempo venidero acarreará a buen seguro la pérdida de otra porción de cosas. A pesar también de que al otro lado del trayecto lo más cierto que hallaremos será la soledad: «cae una hoja, como una señal / firme y discreta del paso del tiempo. / Con las lluvias vendrá más soledad».

El hombre es efímero, como lo es su memoria, y el futuro es algo «que nunca tuvo nadie», dice el poeta. Pero no hay desesperación en esto, ni íntimo menoscabo. Hay entereza, lucidez y asentimiento. Y también nostalgia, es cierto. Y la lluvia, los patios húmedos, la noche, la hora antes del alba, convocan con frecuencia los recuerdos y nos hacen reparar en lo que tuvimos y ya no poseemos. O nos hacen caer en la cuenta de esto en lo que nos hemos convertido. Nos despiertan a nuestra radical irrealidad, a nuestra leve consistencia, luz de lluvia.

Todo parece irreparable, y nuestra identidad viene determinada en gran medida por nuestros recuerdos: «yo soy quien recuerda, yo, el alma», escribió San Agustín en el libro X de sus Confesiones. Y añadía el obispo de Hipona, en un párrafo que parece glosar una de las claves de este libro de Joan Margarit: «Yo estoy haciendo aquí un esfuerzo. Es un esfuerzo para penetrar en mí mismo. No estoy explorando ahora las regiones del cielo. No estoy midiendo las distancias entre los astros. No estoy buscando los cimientos de la tierra. (…) ¿Qué hay más cerca de mí que yo mismo? Y no obstante no comprendo la fuerza de mi memoria, a pesar de que sin ella no podría expresar lo que soy». ¿Somos, en efecto, lo que recordamos? ¿Nuestra materia es la memoria, la nuestra, nuestra memoria personal? ¿O es ella acaso la certificación de nuestra insubsistencia?

Qué decir entonces de la poesía. Un libro de poemas posee el aspecto de una casa inestable levantada con arcilla de palabras. Una quebradiza construcción en donde a veces el poeta pretende guarecerse de esa otra inclemencia con la que también está edificada su morada: el tiempo. Llum de pluja (Luz de lluvia) pudiera ser uno de estos libros.

Mientras se habla, mientras se escribe —mientras se vive— el tiempo se va, y en esa huida va quedando atrás todo aquello que una vez supuso un motivo de esperanza, de seguridad o de contento. Pero incluso de esa ley que parece inexorable es posible extraer una enseñanza, acaso la fundamental de nuestra existencia: la serena aceptación de que ésa es la trama de nuestra condición humana; y que, no obstante, la vida es digna de ser recorrida a través de los dispersos caminos que ella misma nos va mostrando a nuestro alrededor: «Escucha, pues, sin vanas esperanzas, / cómo es breve y magnífico existir…» Ello a pesar de las incertidumbres del futuro y de la conciencia de que el tiempo venidero acarreará a buen seguro la pérdida de otra porción de cosas. A pesar también de que al otro lado del trayecto lo más cierto que hallaremos será la soledad: «cae una hoja, como una señal / firme y discreta del paso del tiempo. / Con las lluvias vendrá más soledad».

El hombre es efímero, como lo es su memoria, y el futuro es algo «que nunca tuvo nadie», dice el poeta. Pero no hay desesperación en esto, ni íntimo menoscabo. Hay entereza, lucidez y asentimiento. Y también nostalgia, es cierto. Y la lluvia, los patios húmedos, la noche, la hora antes del alba, convocan con frecuencia los recuerdos y nos hacen reparar en lo que tuvimos y ya no poseemos. O nos hacen caer en la cuenta de esto en lo que nos hemos convertido. Nos despiertan a nuestra radical irrealidad, a nuestra leve consistencia, luz de lluvia.

Todo parece irreparable, y nuestra identidad viene determinada en gran medida por nuestros recuerdos: «yo soy quien recuerda, yo, el alma», escribió San Agustín en el libro X de sus Confesiones. Y añadía el obispo de Hipona, en un párrafo que parece glosar una de las claves de este libro de Joan Margarit: «Yo estoy haciendo aquí un esfuerzo. Es un esfuerzo para penetrar en mí mismo. No estoy explorando ahora las regiones del cielo. No estoy midiendo las distancias entre los astros. No estoy buscando los cimientos de la tierra. (…) ¿Qué hay más cerca de mí que yo mismo? Y no obstante no comprendo la fuerza de mi memoria, a pesar de que sin ella no podría expresar lo que soy». ¿Somos, en efecto, lo que recordamos? ¿Nuestra materia es la memoria, la nuestra, nuestra memoria personal? ¿O es ella acaso la certificación de nuestra insubsistencia?

Joan Margarit nos murmura que «hace frío en el

pasado», del cual no nos quedan sino restos. Y tal vez nuestra tarea —otra de las

lecciones de este libro— no sea sino la de reconstruirse en el día a día con

los frágiles materiales que la vida y la memoria nos van dejando transitoriamente

entre las manos. Nuestra naturaleza es temporal, y toda estabilidad, toda

inmutabilidad nos es ajena, por más que numerosos sean los símbolos y las representaciones

con las que el ser humano trata de encontrar un asidero a su esencial

temporalidad, a su condición efímera. Pavese, Borges, Rilke, Cavafis, Unamuno, poetas

que sintieron agudamente cómo resbalaba el tiempo sobre nuestros cuerpos, acompañan

a Joan Margarit por las páginas de este libro. También podrían haberlo hecho

Wordsworth o Shelley: ambos, en una corta diferencia de años, escribieron

sendos sonetos de idéntico título, ‘Mutability’. El

poeta lakista escribió: «From low to

high doth dissolution climb, / and sink from high to low, along a scale / of

awful notes, whose concord shall not fail»; y el autor de Adonais lo dijo así: «Be it joy or sorrow, / the path of its

departure still is free: / Man´s yesterday may ne’er be like his morrow; / Nought

may endure but Mutability». Nada perdura, excepto el cambio.

Pero al lado de nuestra naturaleza temporal está la noche inmutable, «la misma de las noches de Asiria, sembrada de estrellas», y la inmutable naturaleza extensa, con la que el ser humano se compara y aprende finitud, aprende soledad. Y sabe que la muerte deambula «por muelles, murallas y edificios», y que «nos busca a todos». La muerte que no afecta sin embargo a una naturaleza que en Luz de lluvia es frecuentemente mediterránea, salpicada de viñas, hiedras, cepas, olivares, laurel: una naturaleza que desvela «la luz mítica» que Van Gogh halló en la Provenza, o la playa helena donde Rupert Brook yace confundido con las conchas y las caracolas. Una naturaleza convertida en el único ámbito donde es posible atisbar trascendencia y eternidad, que nos dota de leyenda.

Por más que a veces la memoria evoque esa inmutabilidad, hemos de aprender que «el tiempo vence al recuerdo». Heidegger, al que se cita en uno de los poemas de la primera edición de este libro, hablaba del hombre como de un «ser para la muerte». Cierro Luz de lluvia y acudo, por no sé qué afinidad de la memoria, a Séneca: «Séannos propicios o adversos los dioses, es necesario morir, en tal o cual paraje, más pronto o más tarde. Aunque esta tierra permanezca firme, aunque nada pierda de sus límites, aunque ningún cataclismo la trastorne, no dejará de estar sobre mí algún día (…) El tiempo de la infancia desapareció; hemos pasado también el de la adolescencia y de la juventud; todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de ayer está perdido para nosotros, y este mismo día en que nos encontramos está dividido entre la vida y la muerte (…) Mientras nos detenemos, transcurre el tiempo. Todas las cosas nos son ajenas, solamente es nuestro el tiempo».

Cae la lluvia y nuestra mano la acepta. Nos asomamos a una ventana, o salimos a un patio, y nos dejamos empapar por ella; su misma luz humedecida nos procura calma. Es la primera lluvia que cae al otro lado de nuestra vida.

Pero al lado de nuestra naturaleza temporal está la noche inmutable, «la misma de las noches de Asiria, sembrada de estrellas», y la inmutable naturaleza extensa, con la que el ser humano se compara y aprende finitud, aprende soledad. Y sabe que la muerte deambula «por muelles, murallas y edificios», y que «nos busca a todos». La muerte que no afecta sin embargo a una naturaleza que en Luz de lluvia es frecuentemente mediterránea, salpicada de viñas, hiedras, cepas, olivares, laurel: una naturaleza que desvela «la luz mítica» que Van Gogh halló en la Provenza, o la playa helena donde Rupert Brook yace confundido con las conchas y las caracolas. Una naturaleza convertida en el único ámbito donde es posible atisbar trascendencia y eternidad, que nos dota de leyenda.

Por más que a veces la memoria evoque esa inmutabilidad, hemos de aprender que «el tiempo vence al recuerdo». Heidegger, al que se cita en uno de los poemas de la primera edición de este libro, hablaba del hombre como de un «ser para la muerte». Cierro Luz de lluvia y acudo, por no sé qué afinidad de la memoria, a Séneca: «Séannos propicios o adversos los dioses, es necesario morir, en tal o cual paraje, más pronto o más tarde. Aunque esta tierra permanezca firme, aunque nada pierda de sus límites, aunque ningún cataclismo la trastorne, no dejará de estar sobre mí algún día (…) El tiempo de la infancia desapareció; hemos pasado también el de la adolescencia y de la juventud; todo el tiempo que ha transcurrido hasta el día de ayer está perdido para nosotros, y este mismo día en que nos encontramos está dividido entre la vida y la muerte (…) Mientras nos detenemos, transcurre el tiempo. Todas las cosas nos son ajenas, solamente es nuestro el tiempo».

Cae la lluvia y nuestra mano la acepta. Nos asomamos a una ventana, o salimos a un patio, y nos dejamos empapar por ella; su misma luz humedecida nos procura calma. Es la primera lluvia que cae al otro lado de nuestra vida.

UNA VERDAD CRESPUSCULAR

por RAFAEL FOMBELLIDA

Con la escritura

y publicación de Edad roja, Joan

Margarit entra de lleno en el cultivo de una poética de la crepuscularidad. Sin

perder o anular una sola de sus constantes esenciales, subjetivismo, comunicabilidad,

carácter testimonial y, sobre todo, un arraigado, sincero y decidido vitalismo,

el personaje poético que transita los versos de este libro va emitiendo señales

inequívocas de que, en su trayecto existencial, se han encendido todas las

alarmas, y el desengaño, la soledad, cierto desfondamiento moral y una

creciente propensión a la elegía van trazando el diagrama de esa edad amarga en

la cual la luz que arroja lo vivido se percibe tamizada por el peso de los

párpados, y el motor, que continúa derrochando energía cordial sobre las cosas,

se siente amortiguado por una detectada incapacidad de fondo. En ese punto en

que los sueños van desvaneciéndose y el futuro comienza a volverse peligroso,

toma cuerpo el pasado como un refugio seguro, y a la vivencia amorosa se le

transfiere la cualidad de ser la única encarnación, si no del ideal, sí de una

cierta forma de salvación del yo. En todo caso, la mirada sobre el mundo que el

crepúsculo modela y afina, aporta lucidez, serenidad, hondura; dignidad moral

para observar, de esa misma moral, su decaimiento. Y anticipa la poética

sobria, desesperanzada, austera, sabia y nostálgica de sus libros posteriores,

en donde la huida del tiempo y la pérdida de los seres queridos van fijando

crudamente esas señales y deviniéndolas ásperas certezas.

Edad roja se publicó primeramente en catalán en 1991 (Barcelona, Columna), editándose después en castellano (Granada, Maillot Amarillo, 1995), traducido no por el autor, como suele ser usual en su poesía, sino por el poeta granadino, y reputado especialista en su obra, Antonio Jiménez Millán. La edición posterior de El primer frío. Poesía (1975-1995) (Madrid, Visor, 2004) ha fijado definitivamente el texto y la ordenación de Edad roja dentro de la profunda operación depuradora que Joan Margarit abordó al revisar la obra comprendida entre esas fechas, dejando en 39 los 54 poemas iniciales y llevándose por delante algunos de los textos que destilaban mayor acidez, entre ellos los referidos a personajes literarios (Maquiavelo, Maiakovski) o algún acibarado retrato. Visto así, Edad roja resulta un libro si cabe más intenso, suavizada su temerosa visión premonitoria por el reflejo cabal y hondo de una madura sensatez que considera el libro desde el otro costado, con el poeta inmerso en un territorio que ya no es incierto, sino vivido plenamente.

Edad roja se publicó primeramente en catalán en 1991 (Barcelona, Columna), editándose después en castellano (Granada, Maillot Amarillo, 1995), traducido no por el autor, como suele ser usual en su poesía, sino por el poeta granadino, y reputado especialista en su obra, Antonio Jiménez Millán. La edición posterior de El primer frío. Poesía (1975-1995) (Madrid, Visor, 2004) ha fijado definitivamente el texto y la ordenación de Edad roja dentro de la profunda operación depuradora que Joan Margarit abordó al revisar la obra comprendida entre esas fechas, dejando en 39 los 54 poemas iniciales y llevándose por delante algunos de los textos que destilaban mayor acidez, entre ellos los referidos a personajes literarios (Maquiavelo, Maiakovski) o algún acibarado retrato. Visto así, Edad roja resulta un libro si cabe más intenso, suavizada su temerosa visión premonitoria por el reflejo cabal y hondo de una madura sensatez que considera el libro desde el otro costado, con el poeta inmerso en un territorio que ya no es incierto, sino vivido plenamente.

Como ha escrito el filósofo Fernando Savater, «cada

hombre se siente obligado a huir de lo que fue, de lo que es, de aquello que

tendrá que ser». El texto inicial del libro, desgajado del corpus y ofrecido a

modo de dedicatoria a Raquel (o Mariona) «como una luna de sombra sobre

nosotros» ofrece sugestivas claves para detectar e interpretar el punto de

vista del poeta. La primera referencia que aparece en Edad roja es de naturaleza metafórica. Esa primera constante no es

otra que la isla del tesoro, «una

isla para salvarnos», un espacio mental «donde deseaba encontrarme cada día con

el sueño». Un lugar al que se puede huir, pero se vuelve siempre «indiferente y

solo». Los sueños, la ilusión, el futuro deseado, se han confinado en una isla