|

Entrevista realizada por ANA FÚSTER El pasado 15 de noviembre vio la luz la novela Del desorden y la herida de Salva Robles, publicada por Talentura, una editorial con merecida reputación por apostar fuerte en favor de autores noveles de calidad. Quizá Salva no pueda ser considerado un escritor novel en sentido estricto, pues ya contaba en su haber con un poemario titulado Y tú, por tanto, otra cosa, y ha sido finalista en varios certámenes de relato, pero de lo que no cabe duda es de que su primera incursión formal en la narrativa lleva marchamo de calidad: desde el primer día ha recibido numerosas reseñas positivas, tanto por parte de críticos especializados en literatura como por lectores. Con dos presentaciones a sus espaldas (Sevilla y Murcia) y una en ciernes en Cartagena, hoy lo recibimos con los brazos abiertos en El coloquio de los perros. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: El lector que se acerque a Del desorden y la herida se encuentra con que la novela trata una amplia variedad de asuntos: el acoso escolar, los traumas que requieren atención psicológica, el uso actual de las redes sociales, la dificultad para gestionar nuestras emociones y, como marco común, una incapacidad absoluta para comunicarnos en la llamada Era de la Comunicación. ¿Estaban todos ellos ya presentes en la génesis de la novela o se fueron perfilando conforme avanzabas en su escritura? —SALVA ROBLES: Mi método de trabajo a la hora de construir una historia es enfrentarme al folio en blanco sin apenas planificación, me gusta tirar de ideas para explorar hacia dónde me llevan. Tenía una imagen en mi cabeza desde hacía años: un hombre descubre por casualidad, y en plena calle, algo de su esposa. Y de ahí tiré, de esa escena concreta que ahora no es el comienzo de la novela, pero que está un poquito más adelante. Así que la idea de partida fue hablar de la incomunicación, de ese retraimiento o encierro que nos hemos autoimpuesto paradójicamente en la época de las tecnologías y de las redes sociales. Para hablar de ello necesitaba a varios protagonistas y me venía bien que los personajes tuvieran relación entre sí, ya sea de manera directa o indirecta. Y de esa incomunicación fueron surgiendo, mientras la escribía, otros temas como algunos de los que mencionas. Lo que sí tenía claro, y creo que esto engloba todos los contenidos, es que mis personajes iban a ser muy contemporáneos y que tenían que reflejar algo que percibo en mis alrededores: la insatisfacción vital y la angustia que ella nos produce. Una ansiedad, una zozobra, una inquietud que yo creo que nos ocasiona un sistema capitalista que nos oprime y que hasta nos obliga a vivir siempre insatisfechos, descontentos o disgustados. —ECP: Siempre me resultan de interés los procesos que llevan a la elección del título, que no suele ser nada fácil, pues hay que dar con uno no solo adecuado al contenido, sino también atractivo para el futuro lector. Después de leer Del desorden y la herida, este me parece perfecto. ¿Cómo llegaste a él? —SR: Coincidimos: a mí también me resulta curioso indagar sobre cómo llega un escritor a colocar un título a los textos que piensa y luego escribe. Y me gusta memorizarlos y recordarlos; me gusta también que se ajusten a lo que me voy a encontrar entre las páginas y si resultan atractivos, tanto mejor: hay títulos en la historia de la literatura que son Belleza con mayúsculas: Las flores del mal, El amor en los tiempos del cólera… me han venido a la cabeza ahora mismo mientras te respondo. Y digo tanto mejor porque el título debe ser como una piel que describa con misterio, que enganche, por empatía, al lector y que le susurre una esperanza de placer o goce estéticos. En el caso del título de mi novela, que llegó a mitad de la escritura de esta, hay que matizar dos cosas: no se lo puse yo y sí quise desde el principio que apareciera la palabra desorden en él. El título me lo regaló una amiga, lectora y correctora de mi novela desde el primer capítulo. Yo le había comentado a ella que la novela que cambió mi vida como lector a los 18 años fue El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, un título, por cierto y para mi gusto, grandioso y absolutamente hechicero. Así que la palabra desorden es un homenaje y, al mismo tiempo, creo que una imagen que describe perfectamente cómo se sienten y viven mis personajes. El resto del título se le ocurrió a mi amiga y me enamoré de él cuando me lo envió por un wasap una tarde de un finde en el que yo andaba ya por el ecuador de la escritura de la novela. —ECP: En relación con la pregunta anterior, llama la atención la cita que abre el libro: «Mi desorden es atroz» de Alejandra Pizarnik, tan cercana al título de la novela. ¿Por qué decidiste incluirla? ¿Es algo que se aplica a la sociedad occidental, pretendes preparar al lector para lo que se le viene en la lectura? —SR: Decidí incluirla con cierto miedo porque es muy descriptiva esa cita, quizá demasiado gráfica y expresiva y eso podría predisponer negativamente al lector que ya se encuentra algo tan tremendo antes de comenzar a leer la novela. Además, un lector despierto o curioso conoce algo de la vida de la autora y sabe que Pizarnik fue una mujer con una trayectoria vital, por desgracia, repleta de trastornos, pastillas y depresiones que la llevaron, muy jovencita, a un trágico desenlace. Finalmente, no quité la cita para no contradecirme como escritor; si yo quería hablar de dolor, porque el dolor hay que hablarlo y muchos de nosotros nos censuramos esto, esa cita es perfecta porque da visibilidad a uno de los vetos principales que nos autoimponemos los seres humanos en el siglo XXI: no hablar en primera persona de nuestras dolencias íntimas. Nos colocamos esa censura inconscientemente y, si no, ahí están las redes sociales donde el noventa por ciento de los estados que subimos son fragmentos (falsos y engañadores y muy tramposos) de una felicidad que nos hemos construido para mentirnos a nosotros mismos y así soportar mejor la verdadera realidad. Vivimos en un hoy atroz, en un desorden cruel y, en ocasiones, inhumano. Y sí, la cita de Pizarnik era oportuna y me venía al pelo para hablar de los desórdenes y de las heridas de mis personajes. —ECP: Una de las primeras cosas que se hace evidente cuando comienzas a leer la novela es su redacción fluida, que te permite avanzar páginas con facilidad. Sin embargo, es un estilo falsamente sencillo: en la primera parte, usas la narración en tercera persona; en la segunda cambias a primera, con un capítulo en segunda; en la tercera retomas el narrador omnisciente; hay monólogo interior, correos electrónicos, conversaciones en una aplicación de citas, numerosos diálogos en registro coloquial, onomatopeyas... ¿Fue complejo decidir qué técnica se adecuaba mejor a cada intención narrativa? —SR: Claro, es complejo escribir una novela y tomar decisiones, pero eso es lo bonito de la escritura: resolver y zanjar conflictos narrativos que se acomoden a las intenciones. Y me alegra que hayas percibido esa complejidad en la “aparente” sencillez de mi novela, porque me costó mucho edificar esos cambios y esa mixtura de estilos para hacerlos creíbles y que no quedaran como un batiburrillo o como una novela con ínfulas. Sin embargo, es verdad que la propia historia va pidiendo registros o voces diferentes: el narrador omnisciente me servía para presentar las situaciones y estacionar a los personajes en el lugar del mundo ficcional que describo. Pero mis cinco protagonistas tenían que ser “escuchados” y qué mejor que la primera persona o el monólogo interior para dar voz a sus emociones y sentimientos. Fue un reto importante esto último: cinco protagonistas significaba construir cinco voces diferentes, cada una con su propia personalidad. Y si ellos viven en el siglo XXI, ¿cómo no hacerlos hablar e interactuar en el mundo virtual y tecnológico que nos ahoga, oprime y esclaviza en nuestro presente? —ECP: Hablemos de los personajes. En ocasiones, Gema, Samuel y Luismi parecían un único ser tricéfalo, en el sentido de que cada uno rezuma amor por los otros dos, pero no se permiten expresarlo, y por tanto no logran ayudar y ayudarse. Es una situación relativamente común en la vida real. ¿Qué crees que nos paraliza tanto a la hora de poner en palabras nuestros sentimientos? —SR: A mí me llama mucho la atención que, en plena era tecnológica y de la hipercomunicación (algo hemos dicho antes sobre esto), sea cuando menos nos comunicamos de verdad entre nosotros. ¿Qué nos paraliza para expresar nuestras emociones? El bloqueo. Vivimos resistiéndonos a darnos cuenta. Nos autointerrumpimos inconscientemente. Nuestra mente nos defiende con ese bloqueo porque ella guarda recuerdos y evita que volvamos a sufrir. Y es ese bloqueo, por miedo a mirarnos y vernos de verdad, lo que nos paraliza a la hora de mostrar los sentimientos o a expresarnos con claridad. ¿Y de dónde nos viene este bloqueo? Para responderte, me hago otra pregunta: ¿la vida de hoy nos permite relajarnos, meditar, recapacitar o pararnos a descansar un momento? Yo creo que no, sinceramente. Y esa vida de hoy nos lleva a no dejar nunca reposar nuestras mentes y, por ello, no nos permitimos hacer actividades que nos relajen y nos permitan conectar de verdad con nosotros mismos. Si nos escucháramos más, estoy seguro de que nos comunicaríamos mejor con los otros. Pero, ¿quién puede evitar el ruido que nos asedia con tantas redes, plataformas televisivas, bombardeos tecnológicos o teléfonos móviles? —ECP: Marta es el único personaje adulto que consigue poner orden en su desorden e integrar su herida en su existencia. ¿Su función principal como personaje es ser la antítesis de Gema y Samuel, aportando un rayo de esperanza? —SR: Quiero mucho al personaje de Marta. Bueno, los quiero mucho a todos sinceramente. Me puse en sus pieles para no juzgarlos como personas y darles como escritor una entidad real y reconocible para los lectores que, por identificación, los comprendieran sin prejuicios. Y sí, creo que Marta es un personaje igual de herido que los demás, pero con un desorden más ordenado dentro de su propio desconcierto vital. Quizá, ser terapeuta y trabajar escuchando a sus pacientes a diario le lleva a poner más conciencia en sus propias circunstancias. Es una gran escuchadora, no le queda más remedio que serlo si quiere ayudar a sus pacientes. Y escuchar y escucharnos es el medicamento que todos deberíamos tomar hoy día. Marta simboliza ese rayito de esperanza, sí. En su labor como escuchadora está la verdadera medicina que necesitamos los seres humanos del siglo XXI. He querido poner énfasis, con este personaje, en que podemos sanar algo nuestras heridas y nuestros desórdenes si logramos hablar. El dolor hay que hablarlo, te dije antes en otra de tus preguntas de esta entrevista. Y si hablamos, el proceso comunicativo se pone en marcha y la sanación la tendríamos más cerca o igual viviríamos menos angustiados. Marta trabaja ayudando en este proceso a sus pacientes, que deben poner delante de ella una conciencia en el aquí y ahora, en lo que les pasa y sienten. Y hablar, comunicarnos entre nosotros, poner conciencia es el camino para fortalecernos, para reponernos y así mejorar nuestro presente. Creo, francamente, que es nuestra mejor baza: dialogar para aliviarnos. —ECP: El adolescente Pedro se yergue como un personaje magnífico, el más “ordenado” de todos, pues, en medio del caos adulto, se convierte en testigo lúcido del entorno (ya en la página 54 dice de su padre que «entiende que algo se debate siempre en él, que la enfermedad lo deja postrado en un mundo de ausencias» y de su madre que «cree que ella huye»), sabe expresar amor en silencio (visitas al abuelo), en pareja (con Andrea) y hasta encuentra una forma de dar salida en palabras a su propia herida (los correos). Aun así, no logra salvarse a sí mismo. ¿A dónde nos conduce ese final desesperanzador? —SR: Pedro es, por edad, el antónimo de los otros cuatro protagonistas adultos. He querido poner en él una imagen metafórica clara: el desorden de los adultos incide directamente en las generaciones que nos vienen detrás. Los jóvenes sufren las consecuencias del mundo que los adultos les hemos construido. ¿Qué estamos haciendo mal los adultos (casi siempre de manera inconsciente, o esto quiero creer) para dejarles esta realidad de hoy a nuestros hijos? Pedro, que sufre acoso escolar, pero también los propios adolescentes que lo acosan, son producto de la violencia que respiran, de una realidad sucia que los asedia por todas partes, una realidad que es imposible esquivar porque en la era tecnológica que nos protagoniza nos la exponen por todas partes. Nadie está a salvo de esa realidad, a menos que decidas retirarte del mundo e irte a vivir a un lugar sin wifi. Sin embargo, no veo un final desesperanzado en ese personaje. Creo, de verdad y de corazón, que Pedro es un personaje que debe existir en mi novela para que los lectores se despierten de una vez por todas y reaccionen. Tenemos que reaccionar ya, aunque sea a base de bofetadas y reveses. —ECP: En la novela tienen un papel importante las redes sociales, tanto en la historia de Pedro como en la de Marta, que muestra una actitud ambigua hacia ellas: por una parte, no parecen gustarle («demasiada desnudez individual», «gente esclavizada por sus mentiras y el vacío»); sin embargo, más adelante recurre a una aplicación para encontrar pareja. ¿Cuál es la opinión del autor, que se mueve con soltura en redes, sobre su uso actual?

—SR: Tengo opiniones encontradas sobre las redes sociales. Me pasa como a Marta: despotrico de ellas, pero las uso a diario sin miramiento alguno. Y en esta ambigüedad o contradicción, tan humanas, creo que vivimos muchos. A mí las redes sociales me han regalado bastantes cosas positivas y solo me han restado tiempo para lo que realmente me gusta en mis ratos de ocio: leer (más) y ver (más) películas o series. Gracias a Facebook o Instagram (que son las redes que utilizo), he podido contactar con gente que me aporta mucho en mis inquietudes culturales y hasta he logrado amigos de verdad y para toda la vida gracias a los contactos y también he encontrado una pareja que me procura paz y felicidad a espuertas. No me puedo quejar, claro está. Entré en ellas cuando mi vida dio un giro importante y necesité distracción para soportar las heridas y los desórdenes que esa zancadilla de la realidad me ocasionó. Y decidí utilizarlas para enriquecerme culturalmente, para compartir con otros mis lecturas, las películas y series que veo, para expresar las agitaciones que la vida me produce y para dejar un legado emocional a mis hijos. Como ves, todo positivo. Ahora bien, soy consciente (o eso creo) de que la virtualidad es una falacia, muchas veces una mentira y casi siempre un semillero de perversidades cuando se utiliza mal. Como todo en la vida, depende del uso que le des o de la importancia que le otorgues. Las redes han venido para quedarse durante mucho tiempo (a menos que la realidad censora y dictatorial que parece que viene por el horizonte, nos las arrebaten), así que mientras sea posible, usémoslas con cabeza y saquémosles partido efectivo y auténtico. Yo hasta me río a carcajadas casi todos los días con las ocurrencias de muchos. Y, mira, reírse es una buena terapia para soportar mejor todo lo que nos rodea. —ECP: Tu única obra publicada hasta este momento era un poemario, pero después de la excelente acogida de la novela, tanto entre la crítica como entre los lectores, ¿te planteas seguir por el camino de la narrativa? —SR: Llevo toda la vida escribiendo narrativa, otra cosa ha sido que yo quisiera que se publicara, porque casi nunca me apetece o no me atrevo. Soy muy crítico y exigente conmigo mismo, no te puedes hacer una idea de las inseguridades que me provoca publicar. Y, curiosidades de la vida, lo primero que me publicaron, hace ya muchos años, fue un poemario gracias a la insistencia de un amigo que movió cielo y tierra para conseguir subvenciones. Me encanta la poesía, más leerla que escribirla, aunque escribo bastante poesía también, pero con menos asiduidad que narrativa. Tengo cosas escritas a medias, otras acabadas a falta de revisión, otras en ciernes o empezadas recientemente. Poesía, relatos y novelas. Escribir me gusta, pero no ambiciono nada con mi escritura, quizá por esa exigencia que te he comentado. De hecho, te cuento otra curiosidad: Del desorden y la herida llegó a mi editor a través de una amiga mía, la misma que me regaló el título de la novela. Fue ella quien, sin decirme nada, movió el manuscrito viendo que yo no hacía ningún movimiento en pos de su publicación. Y mira tú por dónde, ese loco editor de Talentura, Mariano Zurdo, se lo leyó y decidió publicármelo. Creo que la buena acogida de la novela, que yo estoy recibiendo con mucha emoción, pero también con bastante estupor (y te juro que no es falsa modestia), me está impulsando para seguir escribiendo con ganas y con algo más de seguridad. Y, oye, que me hace feliz (mucho, mucho) que la novela esté conectando con tantos lectores.

0 Comentarios

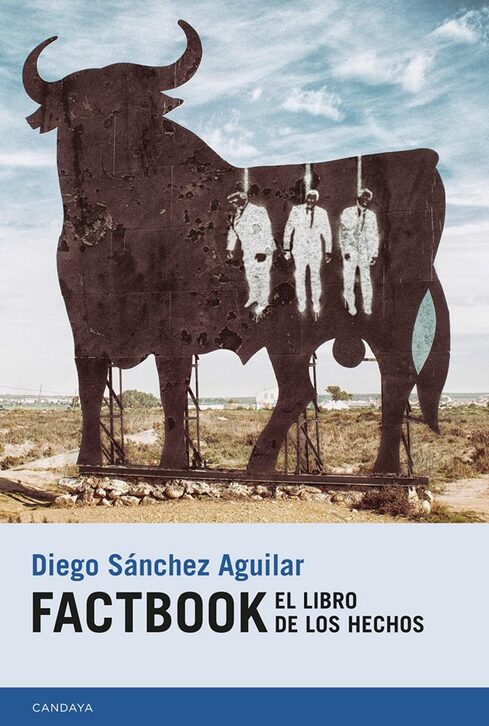

Entrevista realizada por SALVA ROBLES «Todo lo que estamos viviendo me parece un mundo distópico» Diego Sánchez Aguilar, escritor murciano, publica su primera novela: Factbook. El libro de los hechos (Candaya, 2018). No hay que perdérsela: estamos ante una obra valiente, lúcida y muy crítica con la realidad que nos envuelve y que muy pocos se atreven a mostrar. Imprescindible lectura, una novela-guantazo imperecedera (tiempo al tiempo) que va a dar mucha guerra. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: El término “distopía” que, inevitablemente, se va a utilizar constantemente cuando se hable de Factbook. El libro de los hechos, debería tener una nueva acepción a partir de la existencia de tu novela. En una distopía, la realidad sucede con métodos incompatibles a los que se dan en una sociedad existente y representa una sociedad hipotética indeseable. La distopía de Factbook no es hipotética en su mayor parte, es algo que, por desgracia, estamos viviendo. ¿Te atreves a darnos esa nueva acepción de “distopía” según lo que ocurre en tu novela? —DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR: Me encanta que hayas comenzado por esa pregunta, porque precisamente es ese el planteamiento estético general que tenía en mente cuando empecé a escribirla. Me dije: todo lo que estamos viviendo, desde 2008 hasta hoy (muerte de la libertad de expresión, pérdida de todo tipo de derechos sociales y laborales que parecían consolidados, etc), me parece un mundo distópico, y quiero contarlo de alguna manera. Una novela social o de denuncia no me valía. Una distopía clásica, que sitúa al lector en un lejano futuro, tampoco me interesaba, porque quería hablar más del presente y del pasado que del futuro. Así que decidí introducir elementos fantásticos propios de la novela distópica (la clínica de criogénesis, La Manga del Mar Menor arrasada por un terremoto, ciertas leyes represivas inventadas, sectas y grupos terroristas de corte más bien bizarro...) y ponerlos exactamente al mismo nivel de ficción que ciertos hechos o leyes que ya forman parte de nuestra historia reciente. Así pretendía crear una distancia entre el mundo narrado y la conciencia del lector, esa distancia necesaria siempre para entendernos y comprendernos mejor. Resumiendo: es una distopía del presente, de nuestro día a día: una “dishoydía”. —ECP: La estructura de Factbook es ambiciosa, cosa que agradecemos los lectores que buscamos algo más que trivialidad y mecanismos de relojería repetitivos cuando leemos una novela: tres voces narrativas se pronuncian, los tiempos se solapan (pasado y presente como motores y el futuro incierto como aspiración y/o condena), el asunto narrativo es variado y toca multiplicidad de temas (disyuntivas éticas sobre todo) y el lector, por arte de tu magia, no se pierde en ningún momento y se pasa 349 páginas absolutamente secuestrado. Una novela así no se escribe de un tirón y deben existir varias versiones. Entre la primera de ellas y la que se acaba de publicar, ¿hay muchas diferencias? ¿Y por qué esas diferencias? —DSA: Otra cosa que tenía clara cuando empecé a escribir era esa ambición. No quería una novelita concentrada y pulida (no tengo nada contra ellas, algunas son grandes obras), sino que, por esa idea inicial de mezclar ficción distópica y realidad, delirios paranoicos e historia reciente, en mi mente estaba la idea de una novela excesiva, expansiva. Efectivamente, la primera versión estaba cerca de las quinientas páginas. Eso tiene mucho que ver, no sólo con ese plan incial “expansivo”, sino con el placer de narrar. Una vez que encuentras unas voces y un tono que te gustan, que se ajustan a lo que buscabas, entonces es muy fácil dejarse llevar por esa música. Y, claro, luego toca releer con ojos de lector y darte cuenta de que tal vez has contado demasiadas cosas, de que el lector puede aburrirse, despistarse, de que la intensidad se pierde. Y entonces viene el trabajo de balanza y tijera, de intentar combinar lo expansivo con la intensidad. —ECP: Los que te conocemos un poquito y te seguimos fielmente por Facebook, podemos intuir (yo lo pienso, incluso) que tu novela ha supuesto para ti una gratificante (e imagino que, al mismo tiempo, desasosegante) vomitona de las de borrachera descomunal. ¿Qué tipo de resaca te ha dejado? —DSA: Creo que, ahora mismo, con todo el ajetreo laboral y de promoción de la novela, sigo todavía en la etapa de la ebriedad. Las últimas correcciones de la novela las hice en realidad en el verano de 2018, es decir, hace nada. La resaca vendrá más adelante. Imagino que será una sensación de vacío, inevitable cuando se ha escrito de esa manera un poco torrencial y ambiciosa. —ECP: ¿Tengo un problema grave, de sillón frente a un psiquiatra, si te confieso que no he podido evitar la identificación personal con los tres personajes centrales de tu novela? —DSA: Pues es un problema que compartimos, y creo que tiene mucho que ver con mi manera de entender la escritura en general y esta novela en particular. Yo no quería hacer una novela política en el sentido de “novela de tesis”. En la novela de tesis el autor tiene una idea muy clara de qué idea social o política quiere transmitir al lector, y crea la trama y los personajes en función de dicha “tesis” para ilustrarla o demostrarla, de manera que siempre hay personajes diseñados para “caer mal”. Yo, que casi siempre escribo para entenderme mejor, y para intentar entender algo mejor el mundo, no tengo ninguna tesis. Esta novela no ofrece respuestas, sino que se hace preguntas continuamente, como me ocurre a mí. Algo que une a los tres personajes es la perplejidad, el miedo y el continuo preguntarse quiénes son, cuál es su papel en un mundo que ha cambiado de forma brusca, inesperada y desconcertante. Cada uno, desde su propia posición y sus propias dudas y culpas, son portavoces de las mías y espero que de las de los lectores. —ECP: Lucha feroz y titánica entre Facebook y Factbook. O dos maneras diferentes de desnudar al EGO. Una red social existe y la otra “creo” que, de momento, no. ¿Por qué y para qué te la inventas? —DSA: La invento como reacción al funcionamiento de las redes sociales actuales, bien sea Facebook, Twitter o Instagram. Todas se basan en el efecto burbuja y en la satisfacción del ego y la vanidad a través del “like”. Y quería crear un reverso oscuro, de gente harta, donde no hubiera “likes”, donde no hubiera nombres, donde solo hubiera hechos. Porque, como vemos cada día más en nuestros políticos y periodistas, los hechos ya no importan para nada: solo el discurso y el relato que los tergiversa o enmascara. Creo que estaría muy bien poner los hechos por delante. Hacer un libro de hechos que sustituya al libro de caras, de máscaras. —ECP: Y ya que estamos con el EGO: ¿en pleno siglo XXI tienen cura algunos de sus múltiples síntomas? —DSA: Eso sí que no lo sé. Como he dicho antes, mi novela no ofrece soluciones, a no ser que se consideren como tales el ahorcamiento de los culpables de la crisis o la llegada del Gran Meteorito. ¡Jajajaja! —ECP: Cada página (todas, ni una sola página deja de hacerlo en Factbook) es una página que piensa. Y el lector, que subraya cada dos por tres (mental y físicamente —que nadie la lea sin un lápiz en la mano—) se sumerge, al mismo tiempo, en esos pensamientos de la novela y en los suyos propios, motivados por culpa de la novela. Y, claro, llega el terremoto del que salen hostias o puñetazos mentales. Y aquí me acuerdo de algunos excelentes escritores. Pero yo no los voy a nombrar. Hazlo tú (porfa). —DSA: Miguel Ángel Hernández definió esta novela como una mezcla de Don DeLillo, Manuel Vilas y Michel Houellebecq. Me gusta mucho esa definición. DeLillo es uno de mis escritores favoritos, por su ambición, su manera de hacerte pensar y disfrutar en cada párrafo, por no plegarse nunca a la narrativa más aburrida y convencional. De Manuel Vilas amo casi todo: el ritmo de su prosa, su capacidad para conectar con lo más emocional del lector sin caer en lo cursi (al contrario, desafiándolo también intelectualmente), su enorme capacidad para el exceso y el delirio gozoso; y, también, su forma contemporánea, genial, de contar España sin caer en los tópicos del realismo y el costumbrismo. Y de Houellebecq me ha gustado siempre, sobre todo en Las partículas elementales, esa ambición de poner al lector frente a los problemas humanos y sociales más inmediatos, más polémicos, con una sinceridad brutal y dolorosa. Yo añadiría a David Foster Wallace, porque me parece que es el escritor que mejor ha retratado el nihilismo de la sociedad occidental con una ambición literaria y ética inigualable. Y también a otros dos escritores españoles a los que me siento muy cercano estéticamente por muchas de las razones dadas anteriormente: Javier Moreno y Agustín Fernández Mallo. —ECP: Para mí, Factbook es una novela inclasificable. Se me quedan cortos o insuficientes o injustos los términos de novela política, realista, social, tragicómica, ficción especulativa, filosófica, satírica o posmoderna. Incluso el de “distópica”, que ya comentábamos al principio. ¿Dónde la ves tú como el doctor Frankenstein que la ha creado? —DSA: Yo la veo como una novela de ficción especulativa realista. Me gusta lo de “especulativa”, porque especular viene del latín speculum, espejo. Y se supone que el realismo, según la definición de Stendhal, nace como «un espejo al borde del camino». Al especular, lo que hacemos es pensar, reflexionar (reflejarnos, es el mismo juego que el del espejo), es decir, vernos desde fuera: objetivarnos, crear imagen exterior que podamos mirar y analizar, desdoblándonos. El problema del espejo realista, cuando ofrece una imagen previsible, típica, convencional (y ese es el realismo del que huyo) es que no te hace prestar atención, te da una imagen que ya tienes dentro, que estás esperando, y que, por eso mismo, no te hace reaccionar: miras de refilón y dices, “ah, vale, sí, eso es una calle”. Por eso he preferido aquí la ficción especulativa, que ofrece un reflejo extraño, que te hace fijarte más, pensar, profundizar, reaccionar. Y en ese proceso, en esa distancia, es cuando el reflejo es verdaderamente “realista” porque muestra las costuras de la realidad, lo que es, y lo que puede ser, al mismo tiempo. Ficción especulativa, ética y perpleja. Ese sería otro intento de definición, porque las cicatrices de este “monstruo” que he creado están llenas de intentos de entender qué hacer, o qué se ha hecho, en un mundo que se ha vuelto incomprensible. —ECP: Me gusta la ironía, el humor, las puyas, la mordacidad, el sarcasmo y los retintines en mitad de toda esa realidad asfixiante y opresiva que muestra constantemente la novela, porque me permite respirar entre las páginas. ¿Era necesario, verdad?

—DSA: Pues la verdad es que ese humor que dices no está usado de una forma estética consciente. Es decir, no iba dosificando, no pensaba “esto es demasiado fuerte, vamos a compensar ahora con humor”. Ese humor viene de la distancia con la que los personajes se miran a sí mismos, que es la que obtengo yo cuando miro el mundo al escribir, esa distancia permite el conocimiento, como he explicado antes, pero también hace surgir el humor. Casi todo el humor que hay es autoinfligido por los personajes hacia sí mismos, es una crítica que realizan hacia sus formas de ser o de estar en el mundo. —ECP: Dice Gustavo (qué gran personaje) en un momento de la novela (creo que al principio, en las primeras páginas): «No sé cómo puede vivir la gente sin ser culpable». Y pienso, con inocente sinceridad, que esa frase es el motor casi primigenio (y hasta inspirador) para que hayas escrito Factbook. El libro de los hechos. No hay pregunta. Pero tú contesta de todos modos. —DSA: Pues sí, la culpa es el gran motor del libro. Hay una doble culpa en la novela. Por un lado, está la idea, que se expande a través de los ahorcamientos y de la red social Factbook, de que sí hay culpables, con nombres y apellidos, en todos esos “sacrificios” que han venido con la “crisis” (yo prefiero llamarla “estafa financiera”). Los medios de comunicación, así como todas las ficciones comerciales que nos explican nuestra realidad han evitado esa cuestión: hablan de la crisis como de una borrasca, un fenómeno atmosférico impredecible y caprichoso, divino casi; y hablan de los recortes y pérdidas de derechos como “sacrificios inevitables”, como las consecuencias tras una tormenta, que hay que asumir sin buscar culpables. Pero cada una de esas leyes ha sido perfectamente pensada y firmada por gente con nombres y apellidos que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, sus consecuencias, el daño que generan en la población, así como que hay otras soluciones. Esa idea de culpa como responsabilidad es muy importante en la novela. [...] Y luego está la otra culpa, la de los personajes, que es a la que hace referencia la cita que has mencionado, de Gustavo. Los personajes se sienten culpables por lo que han hecho, y por lo que no han hecho, en su vida. Esta es una culpa íntima, biográfica, ética, relacionada con lo social, pero también con lo familiar y lo sentimental. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS