|

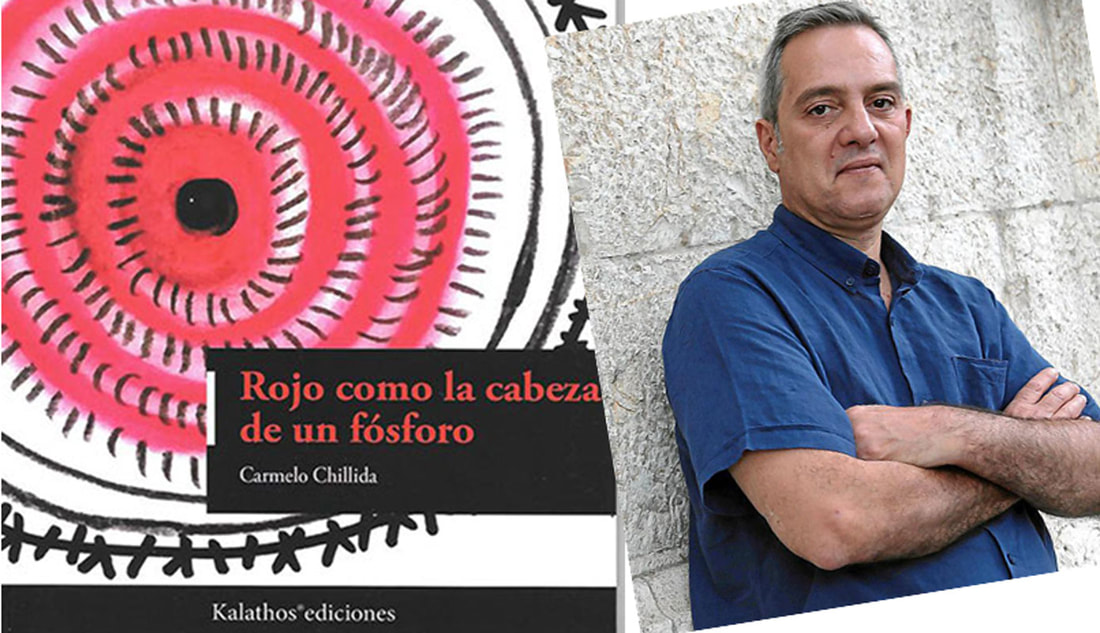

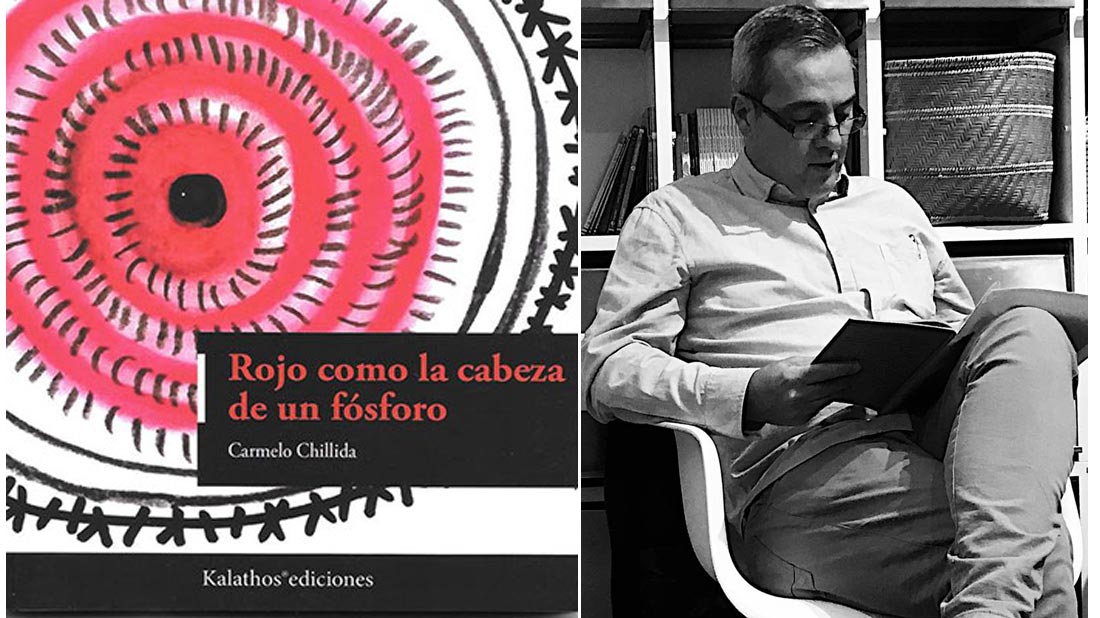

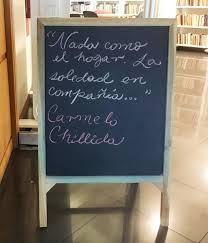

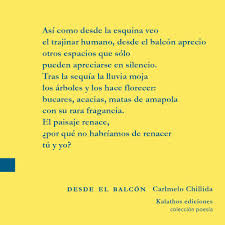

Entrevista realizada por ROBERTO ALBA Carmelo Chillida (Caracas, 1964) es un gran poeta venezolano afincado en España desde 2016. Ese “gran” no es, en mi humilde opinión, gratuito; de hecho, ya les anticipo que quien suscribe no va a ser capaz de arder lo suficiente en este texto o en sus preguntas posteriores como para probarlo. Nos vemos forzados a entrevistar a Carmelo tras el poso energético que instauró entre los asistentes la gratificante presentación en noviembre de su último libro, “Juegos privados” (Kalathos ediciones, 2023). El acto, a cargo de Juan Cruz, trascendió a la obligatoria amenidad mercadotécnica de este tipo de encuentros cuando son positivos, que a veces no resultan así, y se erigió en intercambio de puro y sencillo conocimiento en el que fueron posibles, qué sé yo, la concordia, la bonhomía, la escucha real, el aprendizaje... Baste reflejar el cariz humanístico de la peculiar relación forjada entre presentador y presentado. Carmelo, tras las mil piruetas propias de todo migrante, se desempeña regentando una papelería en el barrio de Chamberí y Juan Cruz, amante de instrumentos y soportes analógicos de la noble escritura, se convierte en cliente asiduo a dicho establecimiento. Será el carácter dialogante y conversador de ambos lo que genere la amistad. Así pues, Carmelo, que ha leído al Juan Cruz periodista cultural y escritor, ignora que este es el Juan avispado y retador que tiene delante; mientras que Juan desconoce que el tipo prudente que le vende sus preciosos cuadernos fue profesor de la Universidad Central de Venezuela, discípulo y compañero de Rafael Cadenas en el Departamento de Literatura y vida, además de coordinador del suplemento cultural del emblemático diario “TalCual”. Cuando por terceras personas Juan se entera de la publicación de “Juegos privados”, Carmelo se lo vende como buen negociante devoto de Hermes, dios de las encrucijadas y de los mercaderes. Hay que imaginar la escena en la que el poeta corre tras el periodista a devolverle el dinero una vez alguien, de nuevo las terceras personas mangoneando, le ha desvelado quién es su cliente Juan. Caídas las máscaras, Juan lee el libro y concluye, como no puede ser de otra manera en las buenas historias reales, que es “el libro que necesitaba leer”; aquel que le reconcilia con el género poético. A partir de aquí no tenemos claro el cómo o el quién propone a quién la presentación, pero la complicidad que desprende y la honda y duradera sonrisa que provoca en nosotros, los asistentes, son innegables. La lectura posterior del libro y de la obra previa de Carmelo a nuestro alcance confirma que su poesía es lugar propenso a compañías y encuentros vivos como el relatado. La entrevista es una urgencia que compartimos con Juan Cruz: la de conversar sobre el libro que nos reconcilió, al menos por un rato, con el género poético. Qué mejor que hacerlo con su propio autor. EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Mariano Peyrou en un texto al final de su último libro escribe una suerte de epílogo titulado “Ser otro” en el que afirma que para el escritor exiliado su migración, más que inscribirse en el eje espacial, lo hace en lo temporal, en tanto “funda una distinción entre un antes y un después” personal que modifica su relación con el lenguaje. ¿Está tu escritura de acuerdo con esta idea? ¿Afecta en alguna manera a este libro, pergeñado/redactado en Venezuela; corregido, editado y publicado aquí? CARMELO CHILLIDA: Lo primero que me gustaría decir es que yo no me siento un exiliado sino un emigrante; a los 50 años y de manera forzada, eso sí. Tanto el tiempo como el espacio son importantes. Emigrar a Madrid -y vivir en el barrio de Argüelles- me hace sentir que estoy cerrando un ciclo, pues mi padre, mis abuelos, bisabuelos y pare de contar, fueron madrileños, y muchos de este barrio. Por eso a veces digo, en broma, que soy un “semigato”. Como he dicho otras veces, Madrid es una ciudad maravillosa, infinita. Aquí me siento bien. En cuanto al lenguaje, hay una anécdota -como seguramente habrá en otras respuestas-. Yo le di el libro a un amigo para hacer cambios con miras a una editorial española. Cambiamos carros por coches, computadoras por ordenadores, etc, etc. Y después, cuando Kalathos ofreció publicarlo, lo volví a poner todo en español venezolano. Porque, a fin de cuentas, yo soy un escritor venezolano. Lo que sí conservé fueron las observaciones literarias (mi amigo me voló unas cuantas estrofas y, sobre todo, versos finales que eran respuestas, para cerrar los textos con preguntas y dejarlos abiertos, flotando entre las rachas de viento, como a él le gusta). ECDP: Por otro lado, el mismo Peyrou afirma después que más allá de “las circunstancias biográficas” de cada escritor (de sus “exilios particulares”) cualquier investigación literaria conlleva un exilio al estar motivada por una sensación de “expulsión de la lengua materna”. Como que las palabras que servían para denominar la realidad no se ajustan y la sintaxis aprendida no sirve para expresar lo que se siente dentro. ¿Qué opinión te merece esta idea? ¿Lo percibes en tu proceso de escritura? CC: Sí, claro, y lo percibía como profesor de literatura. Los cambios de tono y estilo a lo largo del tiempo no son caprichosos. Responden a cambios en la sensibilidad. Son también ciclos, algo crece, se desarrolla y se extingue. Como dice la nota de solapa de mi libro Desde el balcón (2013): “Con el tiempo la literatura o la poesía se van alejando de la realidad real, se van petrificando, hasta que ya sus formas no sirven para expresarse, y tienes que buscar nuevas formas”. Eso fue escrito hace años pero para mí es actual, y a ese riesgo de petrificación (incluyendo la propia) tiene que estar uno siempre atento y vigilante. ECDP: Durante la presentación de este libro has delimitado de una forma clara tu trayectoria poética a través de tus libros, tus diferentes intereses y tus trabajos (profesor del Departamento de Literatura y vida de la Escuela de Letras en la Universidad Central de Venezuela y periodista cultural en diversos medios). ¿Sería posible que nos brindaras un resumen para el lector no asistente? ¿Cuál es el lugar de Juegos privados en ese camino? ¿Qué supone para ti? CC: En cuanto a la presentación, no puedo dejar de mencionar y agradecer a Juan Cruz. Fue el presentador perfecto para este libro, por su llaneza y su profundo sentido del humor. Y además hizo los deberes, llevaba el libro subrayado (risas). Después de una breve introducción, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas que se convirtió en una conversación amena, sentida y divertida. Allí contamos anécdotas, como cuando conocí a Mark Strand en Venezuela o a Adam Zagajewski en Madrid. También conté cómo había sido mi relación con la escritura y cómo habían ido saliendo mis libros. Primero, en 1997, El sonido y el sentido, un libro que recibió buenas críticas, pero fue calificado de “neoclásico”. Después de ese libro, del que renegué, pensé que no iba a escribir nunca más poesía. Hablamos de cómo el trabajo periodístico me hizo reflexionar y me ayudó a expresarme con más soltura, sin pretensiones, en prosa. Luego de una crisis y de un proceso de psicoterapia, de pronto, en 2003, empecé a escribir versos y, aun resistiéndome, se hizo imposible no escribir. Total, que escribí un libro de 39 poemas (la edad que tenía entonces) titulado Versos caseros (publicado en 2005), al que le agregué dos secciones más de 20 poemas cada una: “El foso” y “La lentitud”. Después seguí escribiendo cuadernos de 20 poemas, muy autobiográficos y en un lenguaje directo, exento de metáforas y adornos “poéticos”. Reuní tres cuadernos y publiqué en 2011 ¿Un poema de amor?, y otros tres en 2013, y publiqué Desde el balcón. Seguí con los cuadernos de 20 poemas y reuní otro libro, “Canciones de insomnio”, que es cronológicamente anterior a Juegos privados, y ahora no hallo qué hacer con él (risas). Creo que Juegos privados es un libro diferente a los otros. Creo que es mi libro más personal. No fue escrito, como los otros, en secciones y haciendo variaciones sobre un tema, sino que fue creciendo de manera espontánea. De pronto tuve muchos poemas y el verdadero trabajo fue seleccionarlos, ordenarlos y corregirlos. ECDP: ¿Los juegos privados del título se equiparan a ese trabajo tuyo “que obliga a estar solo”? Entiendo que te refieres a tu quehacer poético, pero ¿qué excluye o prohíbe el tajante verso final: “Quien no sabe guardar un secreto no sabe jugar”? CC: No sé. Quizás sólo apunta a la necesaria complicidad (que hay que ganarse) entre lector y escritor. En mis versos yo procuro, tanto en los temas como en la forma, no excluir nada de lo que existe, y menos de manera tajante. ECDP: En otro poema expones de forma modesta (diciendo “creo”, por si acaso) que eso que llamamos poesía parece ser “el impulso del que escribe” y “lo que pasa dentro del lector”; previamente mantienes un toma y daca con “la musa” y “el tema”; y finalmente la voz poética acaba mostrándose reticente a un poema que “ronda” pero que finalmente no es escrito. ¿Cómo te figuras esa génesis del poema? ¿Crees, como escribió Delmore Schwartz, que “en nuestros sueños comienzan nuestras responsabilidades”? CC: El terreno de los sueños es demasiado misterioso para dar opiniones, más bien habría que escuchar las “opiniones” que el inconsciente nos da cada noche sobre nosotros mismos a través de los sueños. Pero no lo hacemos. En cuanto a lo que yo entiendo como poesía, se refiere más a una disposición, un estado de ánimo, una experiencia vital, algo más que un género literario. Como dijo alguien: La poesía está en todas partes, incluso en los libros de poemas (risas). Y vuelvo sobre los ciclos: el ciclo que comenzó en el que escribió los versos no se completa hasta que un lector lo lee. Quizás por eso en mis versos hay tantos guiños al lector, tratando de ganarme su complicidad. Y sobre la relación entre el poeta y el poema sólo cito los versos de un poema de Rafael Cadenas titulado “Las paces”: “Lleguemos a un acuerdo, poema. / ya no te forzaré a decir lo que no quieres / ni tú te resistirás tanto a lo que deseo. / Hemos forcejeado mucho. / ¿Para qué este empeño en hacerte a mi imagen / cuando sabes cosas que no sospecho? / Líbrate de mí. / Huye sin mirar atrás. / Sálvate antes de que sea tarde. / (…) Poema, / apártame de ti”. Bastante elocuente, ¿no? ECDP: Desde luego, en un rato volvemos con tu profe Cadenas, gracias por traerlo a colación. Cuando hablas de tu idea de poesía haces siempre hincapié en tu querencia por la claridad expositiva y la confianza en el léxico común, doméstico, en la distancia que da el humor (a veces tan negro como el plumaje de esas golondrinas bequetianas que reafirmas que “no volverán”) y en la ausencia de tropos; no obstante, mi lectura ha encontrado intenciones alegóricas en algunos poemas, como, por ejemplo, el que trata sobre la natación (según lo leo yo una poética encubierta). ¿Me he equivocado? ¿Me hablas un poco de ese poema o de otros que vayan más allá? CC: Bueno, yo no soy mucho de alegorías. Ese poema (basado en un hecho real, como la mayor parte de lo que he escrito) en verdad lo que intenta es describir una experiencia: el placer de nadar. Fue escrito en Venezuela y ahora lo he retomado aquí. Lo que pasa, quizás, es que el poema se inscribe en una de las líneas temáticas de Juegos privados, que es el disfrute del instante y el intento de vaciar la mente del ruido constante del pensamiento. Eso, más que un arte poética, sería un arte de vida. ECDP: Bueno, pues me he equivocado, pero bellamente (risas). El libro se apoya de diversas formas (disculpa, recordatorio, inmersión temática o cita) en diversos escritores como Strand, Pascal, Marianne Moore o sobre todo Szymborska. A ella le escribes una elegía recogida y calma en la que llegas a dedicarle tu propio silencio. ¿Es la callada lo que mejor puede honrar a una voz como la suya, tan reconocida y premiada? ¿Detectas un exceso de ruido en ciertas celebraciones de lo poético por parte de la oficialidad o lo gubernamental? CC: La poesía es enemiga del ruido y amiga del silencio. ¿Qué más te puedo decir? ECDP: Nada, pero deja que insista al hilo de esto, ¿cómo viviste el Premio Cervantes de tu profe Rafael Cadenas el año 2022? ¿Leyó él tus Juegos privados? ¿Está su magisterio en algún recodo o sombrita del libro? CC: ¡Hombre! Imagínate la alegría que fue para mí, para los escritores venezolanos, para el país, ese Premio Cervantes, aunque el gobierno venezolano ni siquiera le hizo llegar una felicitación. No, porque Cadenas es “del otro bando” y ellos dividen al país entre amigos y enemigos. En fin, que vi en directo la retransmisión en YouTube en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, los reyes, los discursos, los aplausos. Fue una gran, gran alegría. Y, además, en todas sus últimas visitas a España Cadenas estuvo rodeado de mucha gente –por decirlo así. Esta vez, paradójicamente, pudimos conversar tranquilos, sin alharaca, en el Círculo de Bellas Artes. Primero en el podio Cadenas leyó el primer párrafo de Don Quijote, luego subimos a la terraza con esas grandes vistas de Madrid, donde yo tomé cerveza y él ron (a sus 93), y luego cenamos en el restaurante del mismo círculo. Y prolongamos la sesión porque llegaron unos amigos. Por supuesto le di mi libro. Tengo que llamarlo por teléfono. Hemos hablado, pero todavía no le he preguntado. Ah, y en el libro hay un poema en el que le robo un verso en el mismo título (lo pongo en cursivas): “Nada pido. Voy liviano”. ECDP: Por rematar con el tema de las referencias, ¿qué poetas o escritores, más allá de los mencionados, están en Juegos privados? Hablo de técnica, de juego de espejos que solo el autor conoce, hablo de lo lúdico secreto y de lo oculto o privado parafraseándote. CC: Eso es exactamente, Borges o Eliot lo llamarán la tradición; Strand, “la vida secreta de la poesía”. El hecho es que los escritores suelen tomar recursos formales de otros escritores, renovándolos -y rindiendo homenaje- al usarlos. Para mí está sobre todo algo que valoro mucho, que es la estructura musical de cada poema, cada verso. Yo suelo usar rimas escondidas y lo que se llama mezza rima, que consiste simplemente en que el final del verso rima pero no con el final del otro sino a la mitad. Ese recurso lo tomé (la técnica) de la “Égloga II” de Garcilaso de la Vega (que a su vez lo tomó de Petrarca). Como dije en la conversación con Juan Cruz cuando se presentó el libro, yo he leído de todo pero puedo decir que mi formación es más bien clásica, y cuando digo clásica digo Siglo de Oro: Garcilaso, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, los barrocos Góngora, Lope de Vega y, para mí el mejor, Don Francisco de Quevedo. Y entre los posteriores, siempre regreso a Antonio Machado, soy machadiano total. Fíjate, no son sólo los polacos. Ah, y otro recurso musical que suelo usar es la aliteración, y eso lo tomé de Rubén Darío. ECDP: La voz poética parece ir por libre respecto a nuestra actualidad vital (y digital); elogia la inseguridad y la duda frente al conocimiento; la lentitud, la reflexión y el “santo ocio” por encima del “negocio”; el agradecimiento y el regocijo sobre el “ayayay”; o el aprecio del fluir temporal contra la exposición fotográfica constante. ¿Se puede escribir literatura estando totalmente integrado y asimilado en la era que corresponde o es necesario el extrañamiento y su desencaje? CC: En sus inicios, el poeta era “la voz de la tribu”, como dice Pound. La épica de Homero es la expresión de los valores de la Grecia antigua. O aún más atrás: la figura del que cuenta (y canta) un cuento en torno a una hoguera, es el cuento de la tribu. Pero eso se fue perdiendo. Ya Platón expulsó a los poetas de su República. Y después del spleen de Baudelaire y la figura del poeta maldito (algo de lo que estoy muy lejano), la escisión entre el poeta y la sociedad a la que pertenece estaba consumada. Al escribir, yo intento hablarle de tú a tú al lector, consciente de esa escisión. ECDP: La distancia con la realidad que señalo en la anterior pregunta se realiza sin aspavientos ni pesanteces, sin rasgado de vestiduras; al contrario, el tono es celebratorio, bienhumorado, sereno y seductor. ¿A qué responde ese rumbo positivo? Existe un gran cambio respecto a la melancolía de Bajo el balcón, o el combate de Rojo como la cabeza de un fósforo. CC: Sí, como dije antes, Juegos privados es un libro diferente. Este es un libro de celebración y agradecimiento donde lo que predomina en la manera de ver las cosas, y de escribirlas, es el humor, y una especie de ironía compasiva. Esto es algo deliberado, pues en la poesía occidental contemporánea prevalece la ironía, pero parece que la risa, la simple risa, estuviese prohibida en la poesía. Estos poemas los he leído en público y con algunos de ellos la gente se ríe. También sé que se han reído, porque me lo han comentado, unos cuantos lectores del libro. Para mí eso es un regalo. ECDP: Sexo y vida parecen casi sinónimos en algunos poemas. Me ha admirado la naturalidad con que traduces este tema a la página escrita; no solo se da en este libro. ¿Cómo se hace para poetizar lo íntimo y lo erótico sin caer en manoseados clichés? ¿Cómo lo vives tú? ¿Algún referente literario en este logro tuyo? CC: Bueno, gran parte de la poesía mística se expresa a través de imágenes eróticas. Por ejemplo, el Cántico espiritual de San Juan de la Cruz. En la Biblia, el Cantar de los cantares (que tradujo Fray Luis de León). Esto también se ve en la poesía árabe. Yo lo vivo de manera completamente natural, soy discípulo de Whitman también en eso: “Sexo, sexo, sexo, la raíz de las raíces, la vida debajo de la vida”. ECDP: Es ya tu tercer libro en Kalathos ediciones, ¿qué significa esta casa para ti? Háblame de la edición y la bella portada que lo envuelve, por favor. Una mínima semblanza biográfica de esta obra como realidad cultural que sostenemos entre los dedos. CC: Artemis Nader y David Malavé, sus directores, son mis amigos. También formo parte del comité editorial (risas). El trabajo de Kalathos en España es impresionante, por la calidad y la cantidad de libros que ha publicado. Ha logrado formar parte del Gremio de Editores de España, ha estado ya dos veces en la Feria del Libro de Madrid, la última con su propia caseta; tiene una distribución potente en España, Portugal, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica. Además, sus libros están siendo comprados por importantes universidades y bibliotecas de Europa y Estados Unidos. En cuanto a la bella portada del libro, es algo que significa mucho para mí. Es un mandala que me regaló hace tiempo mi cuñada, la extraordinaria artista plástica Natalie Rocha Capiello, que ilustró antes Rojo como la cabeza de un fósforo (2018). Durante años fue el fondo del escritorio de mi ordenador. Cuando me preguntaron por una imagen para la portada me acordé de ese mandala de manera espontánea. Cuando Natalie me lo regaló venía además acompañado por una canción: What a Wonderful World, de Louis Armstrong, que ahora pienso que también está en armonía con el espíritu del libro. Si hablamos de reír, nadie como Sachtmo. ECDP: ¿Y qué ha sido de tu biblioteca? ¿Cuánto se ha colado de ella, o de su pérdida o ausencia, en este libro? CC: Mi biblioteca, que era todo mi apartamento menos el baño, se quedó en Venezuela. Muchas veces me hacen falta libros que quedaron allá. Entre los pocos que me traje está un libro que se titula Conversaciones con Walt Whitman (que es una recopilación de lo que decía Whitman, hecha por uno de sus discípulos, Horace Traubel), Szymborska, Cadenas… Pero la pérdida de la biblioteca está inmersa en una pérdida mayor. Así que es mejor, sobre todo a cierta edad, desprenderse, desapegarse. De todas maneras lo que he leído está en mí. ECDP: Para terminar, ¿cuáles son tus planes, Carmelo? ¿Presentaciones, libros, lecturas…? CC: Aunque no me gusta “hacer planes”, sí está pendiente con la editorial una presentación del libro en Valencia, y una lectura en Granada con mi amigo y autor de Kalathos, Salvador Galán. Y bueno, lo que vaya viniendo. Estoy pensando en que, ya con siete libros, podría irse preparando una antología y publicar ese libro inédito, “Canciones de insomnio”. Y bueno, tengo otro de prosa fragmentaria que también me gustaría publicar, “Notas a pie de página”. Por último, quisiera darte las gracias por esta conversación, agradecer a la revista, a sus editores y a sus lectores. Extraemos dos poemas del libro Juegos privados No vivo para la poesía. Escribo a veces sí, a veces no. La poesía es importante, pero también hay otros asuntos importantes en este mundo. No postergo nada urgente para correr a escribir. Mentira: Sí postergo muchas cosas urgentes para correr a escribir. Pero no vivo para la poesía. En realidad, no vivo para nada en especial. Sólo vivo. A fin de cuentas el “poema” es apenas una página en blanco que poco a poco se va llenando de letritas. Y cuando está llena decimos: “Es un poema”. Luego la página se va volando, volando, y, con suerte, llega a manos de un lector. El impulso del que escribe, lo que pasa dentro del lector, es, creo, lo que llamamos poesía. ¿Y entonces? La página ya no está en blanco, está llena de letritas colocadas lo mejor que pude. Allá te va, lector, volando, volando. Aspiro el aire, sumerjo

la cabeza en el agua y veo en el fondo de la piscina los reflejos del agua en el suelo. Espiro el aire, saco la cabeza y veo la silueta de los eucaliptos recortados contra el cielo claro, los reflejos de la luz solar en las ondas de agua. Aspiro y espiro, aspiro y espiro. Si cuando me arrojé estaba nervioso, después de unas diez vueltas todo cambia. La cabeza que tanto pensaba ahora sólo se sumerge y emerge. El lugar de los pensamientos lo ocupa ahora el ritmo de la respiración. Aspiro y espiro, cada vez más lentamente, mientras nado estilo pecho, estirando los brazos y las piernas. Después de veinte vueltas la mente está vacía. Y si llego a pensar en lo que hace poco me atribulaba, lo hago de una manera muy distinta. Entre el ritmo constante de la respiración, la luz del sol, las ondas de luz en el agua y en el fondo, bailando, los problemas de esta mañana cobran su justa dimensión. Entre las ramas de los eucaliptos que mueve el viento, bailando, ya nada se ve igual. Es un día de semana, los demás trabajan y tú estás aquí, nadando a solas. Te sientes como si fueras rico, colmado, con más de lo que esperabas recibir. Y lo eres, quién podría dudarlo. Aspiro y espiro, y lo hago en el agua (seguramente porque es el elemento de mi signo, Cáncer). Otros practican yoga o tai-chi, yo nado. El asunto es quebrar los rieles del tren en que andamos montados, cada quien como puede. El asunto es el ritmo de la respiración. A mí me gusta nadar. El agua, la luz, el aire bailan en esta mañana que el ocio le roba al negocio.

0 Comentarios

|

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS