|

Entrevista realizada por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ Viejas danzas españolas Cristina Morano es una poeta imprescindible desde hace muchos años. También desde hace muchos años trabaja como diseñadora gráfica, y ha sido responsable de diseños para libros de muy diversas editoriales; dicha labor, que constituye su profesión principal, ha entrado de lleno en su nuevo libro, su segunda novela, publicada este año, Viejas danzas españolas: dibujos y diseños originales de la propia autora llenan con profusión sus páginas en esta historia ambientada en una ciudad que podría ser muchas. Su protagonista, Rose, entra un contacto con otros personajes para comprometerse políticamente, en un presente dominado a gran escala por políticos y empresarios corruptos. La historia de un jaguar cazado en la jungla se cruzará con la de los personajes cuando lo lleven a la ciudad: así se va tejiendo esta novela, con toda la fuerza de la poesía de la autora y un estilo narrativo a golpe de latigazos y deslumbramiento al servicio de un retablo social sin concesiones. Cristina Morano ya era un nombre absolutamente a seguir en la poesía en Murcia a principios de los 90: venida de un muy temprano punk de los ochenta que cristaliza en su De un hombre que se desangraba en los ceniceros, premio Murcia Joven de poesía 1993, despliega a continuación una gran actividad en antologías de revistas —coedita ella misma y diseña la revista Hache— y antologías, tanto de la ciudad como del resto del país. Tres libros recogen el trabajo de una década: Las rutas del nómada (1999), El pan y la leche (2000) y La insolencia (2000). Tras otros diez años, publica en 2010 El ritual de lo habitual y El arte de agarrarse. Completan su obra poética, hasta el momento, los libros Cambio climático (2014), No volverás a hablar nuestra lengua (2020) y En tanto que mujeres (2023). La sorpresa llegó en el año 2022, con la publicación de su primera novela, Las novias (InLimbo). Una fábula furibunda sobre la juventud tejida con el poder del lenguaje de su poesía. Un debut de altura que mereció el premio de literatura Alfonso X del año pasado. Y ahora publica una segunda novela, Viejas danzas españolas (La Marca Negra): capitalismo de provincia, corruptos, vividores y “chanchulleros”, mitos folklóricos desatados y el mundo de perdedores, de gente pequeña, de soñadores, de luchadores que llevan sus sueños al activismo político y el compromiso para tratar de cambiar las cosas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Después de una obra en poesía continua a lo largo de los años, debutas en la narrativa el año pasado con Las novias, y este 2023 nos traes Viejas danzas españolas, más centrada en la política y el presente, la sátira, el esperpento. Son dos obras extensas, complejas, contundentes. Llevabas tiempo queriendo decir cosas en la narrativa. —CRISTINA MORANO: Sí, mucho, yo siempre he escrito relatos, artículos, novelitas. Con algunos he tenido éxito, con otros no, pero la prosa y la construcción de historias era siempre un quehacer que me ocupaba horas y horas y gracias al cual podía plasmar el humor y la crítica que no hallo en el poema. El texto de la poesía es para mí muy... Como decir... “Sagrado” y ahí solo cabe lo esencial o lo muy importante. En la narrativa puedo explayarme en el presente, en la sátira, en la creación de personajes, en la recreación de espacios.... Y esconderme, como diría Ginés Sánchez, esconderme en personajes y situaciones. Por otro lado, al conocer a Ginés, meterme en su mundo como ayudante en su documentación y perfiles de personajes, me ha permitido aprender lo que me faltaba: a organizar y estructurar una novela en el sentido de las líneas técnicas: el contexto, el carácter del personaje, la preparación de todo lo que hay detrás... Eso me ha dado fuerza para presentar estos escritos a las editoriales; antes no me había atrevido, solo con algún cuento. En el fondo, sigo siendo yo, con mi eterna queja sobre las injusticias, ¿no? Pero de una manera más relajada; porque en la novela hay eso que contaba Borges o Pizarnik (ya no se sabe quién fue, se ha contado muchas veces esta anécdota) siempre hay espacio para que algún personaje diga “¿Quieres un café con leche?”, es decir para que la autora se relaje y deje de producir Arte, deje de lado la Creación de Lenguaje y Todas Esas Cosas Tan Importantes que nos creemos los artistas. En la novela hay espacio para relajarte, y poner a tus personajes a decir tontadas o a tomarse un café con el malo. —ECP: Viejas danzas españolas es un esperpento comprometido al mismo tiempo con un presente muy real: es una novela valle-inclanesca, política, social. Has hecho un gran fresco de toda una sociedad. —CM: Ay, qué emoción que digas eso. Es una novela que está escrita, casi literalmente, a partir de las actas de las reuniones de Cambiemos Murcia, que fue la agrupación de independientes, ecologistas, asociaciones vecinales y partidos de izquierdas en la ciudad de Murcia, nacida del 15M. Creo que tiene esa cualidad de ser muy familiar para la gente que vivimos en esta provincia, aunque no sé si para el resto de los lectores puede ser interesante, no sé. Es algo que debía a mis compañeros de la política, ¿sabes?, plasmar de alguna manera que las luchas no se pierden, que el mundo lo estamos cambiando, aunque las elecciones las ganen otras fuerzas. Me hubiera encantado que el difunto Mendoza la hubiera leído y se hubiera visto retratado, sufriendo eternamente en el infierno de sus pesadillas. —ECP: La novela es muy dura aplicando la ley de lo universal en lo particular, aquello que decía Faulkner: habla de tu pequeño pueblo y hablarás del mundo. “Alicatar España”, es la consigna de uno de los demonios de esta novela. Aunque lo haces siempre de una u otra forma en tu obra, ya trataste especialmente la cuestión política en Cambio climático, tras la crisis del 2008. Es un sustrato de nuestra historia reciente en el que siguen plenamente instalados los personajes más oscuros y “chanchulleros” de Viejas danzas españolas. Dice uno de ellos: «El dinero tira mucho cuando no hay que despeinarse pa ganarlo, y últimamente este país está muy repeinado». —CM: La idea del “repeinado” la saqué de un artículo de Carlos Barral que dice «los españoles, repeinados por el franquismo», aludiendo a esa manera de ser bondadosos de puertas para afuera, a causa de la represión y la mala conciencia. Mi objetivo era dejar por escrito las tramas de la corrupción que habíamos conocido en España y particularmente en Murcia desde 2012 en adelante, porque los delitos pasarán, los culpables pagarán y serán restituidos a la vida normal social —¡y es bueno que ello suceda!—. Pero algo debe quedar y ese algo es el arte. Hay acciones que han marcado esta Región para siempre, por ejemplo, el sistema clientelar que permite al Partido Popular ganar las elecciones a base de repartir contratos menores y/o subvenciones a empresas y asociaciones afines. Lo hacen de manera legal, ojo, nada que objetar, pero de alguna manera todas sabemos que eso no debería pasar. Intentaba fabricar una huella que persista y que explique el mundo para los que vengan después. No sé, es como decir, “sabíamos que nos estaban estafando desde el Poder, pero intentamos cosas, ¡lo intentamos!”. Y dejar eso por escrito, en honor de los que luchaban por un país moderno, por una Región de Murcia limpia y fresca, que no mate sus mares ni sus sierras, que no condene al paro a sus artistas, claro. Por cierto, que para mí “fabricar” un personaje chanchullero tradicional español es difícil, porque no quería que fueran atractivos, quería que fueran “santos de palo”, que la gente sintiera repelús al leerlos. Y me ha pasado una cosa curiosa: Ginés Sánchez me dijo que los malos me habían salido muy bien y los buenos estaban muy mal y les faltaban “carácter”, biografía, personalidad. Sin embargo, ahora algún crítico me ha dicho que los buenos están muy bien y que los malos son muy planos... ¡A ver qué opinan los lectores! —ECP: La presencia de Darién y sus ocelos de jaguar aporta desde el principio de la historia un simbolismo extraño, oscuro, mágico. La jungla mágica y terrible de Horacio Quiroga, se me ocurre, que en tu novela es la ciudad. También me he acordado del leopardo que le sale al paso a Dante, al comienzo de la Divina Comedia, antes del león y la loba. Pero tu viaje es a través de una escatología muy distinta. Muy real. «Hoy no dormiré en el arroyo», se repite Rose al comenzar la historia. —CM: Sí, toda la historia es una sátira política sobre hechos pasados, pero Quiroga y Dante tienen su sitio. La chispa de todo esto es, sin embargo, cinematográfica. Mira, en mitad de la película Missing, cuando los personajes están por la calle, de noche, de pronto y sin venir a cuento, un gran caballo blanco desbocado atraviesa la avenida al galope, con las crines al viento. Y desaparece. Los personajes parecen no haberlo visto, no hablan del caballo, no sucede nada con él. Interrogado sobre ello el director, Costa Gavras, dijo que cuando estaban rodando la película, sobre todo los hechos más terribles: la escena de los muertos amontonados y las declaraciones hipócritas de los agentes de la Ley, el equipo de grabación se empezó a contagiar de la suciedad de todo ello y empezaron a tener insomnios, pesadillas, mal humor en el set de rodaje. Costa Gavras explicó que necesitaba algo, un átomo de Belleza entre tanta inmundicia para poder seguir rodando la peli. Y eso fue el caballo: una ráfaga de poesía y libertad en una película asfixiante, que cuenta una historia tremenda, horrible. A mitad de mi novela yo también necesité respirar un poco... Abrir un espacio de inocencia pura en medio de tantas astucias y tanto “listo”. En una revisión posterior, el jaguar pasó a ser protagonista de todas las etapas de la novela y al final se adueñó de la estructura. Darién divide y recoge toda la historia en un marco de esperanza y pureza. Si no, sería demasiado terrible. Porque vivir en la pobreza, siendo engañados y robados por el poder, para mí es terrible. Me quita las ganas de vivir. Releí el Tirano Banderas, y El césar visionario de Umbral. Leí las novelas de la editorial La Navaja Suiza, como La casa grande de Álvaro Cepeda, o Nuestra piel muerta de Natalia Gª Freire, los cuentos cortos de Concha Alós y por supuesto, Macondo, estaban también cerca. Porque no quería hacer una novela social, ni una novela policíaca... Necesitaba algo surreal, algo que permitiera la pureza y la esperanza en todo esto... Y la divinidad, tal y como la explican las religiones, no cabía tampoco, no podía mentir de esa manera, estafar a la gente como hacen los curas o los imanes o los santones orientales. —ECP: «No soy un animal, soy un palimpsesto», dice Darién. «Yo soy Rose», dice Rosa, también al principio de la novela. Ambos se definen y se nombran a sí mismos para ser enjaulados de forma análoga. —CM: Rose es un trasunto de Rosetta, un personaje de los hermanos Taviani. Está citado su parlamento al principio de la novela: «Yo soy Rose, tengo un trabajo, tengo un trabajo, hoy no dormiré en el arroyo, hoy no dormiré en el arroyo». La persona libre, ciudadana, vecina, es atrapada en la jaula del tener-que-ganarse-la-vida. Esto a mí me parece una injusticia trágica. En la novela, las personas y su símbolo, el jaguar divino, son apresados, estafados... Corren en paralelo sus vidas y su alma pura... Es algo muy inocente, lo sé. Pero le da un aire distinto a la novela. Mi parte de poeta no me deja hacer solo cosas realistas en novela, quizás más adelante, cuando consiga un estilo más personal en narrativa. —ECP: «Los focos a mi persona», pide Macu en la novela, un personaje que brilla con fuerza, como tantos otros que hay aquí. En la novela pones bajo el foco a todo tipo de personajes, un verdadero microcosmos con el poder de representar toda una sociedad, tal y como permite el género de la novela. —CM: Esa frase la dice la Pantoja en sus conciertos, cuando hace la prueba de luces y sonido, jejejejeje, según ha contado en el Sálvame su propia hija. Yo veo siempre los programas de cotilleo porque ahí es donde salen este tipo de personas que te explican un país, ¡qué digo!, una época entera con una sola de sus frases. Ahí están todos los malos que he confeccionado siempre en esta y otras novelas que he escrito antes y después. Ahí he conocido cómo hablan y actúan los que quieren subir en el escalafón social a cambio de lo que sea, y cómo interactúan con las elites económicas de Europa que pagan estos programas y estas revistas del corazón. Un verdadero mundo a explorar ahí. Porque en una novela tú no puedes representar personajes sin espíritu, sin carácter, y las clases altas es muy difícil conocerlas, entrar a sus vidas, a su trabajo diario, a sus relaciones con las criadas o con el chófer. Y en el mundo del cotilleo están sus amantes, sus cocineras, sus amiguitas o sus antiguos chóferes diciendo palabra por palabra lo que son y lo que hacen, las cosas que dicen, como esa, “Los focos a mi persona”, que es capaz de simbolizar muy bien qué piensa la Pantoja acerca de sí misma: ella no permite que el atrecista componga el escenario, no, no. Ella lo compone. Ella canta y ella paga a los guitarristas, ella recoge la recaudación en metálico de sus actuaciones, y para regularizar todo ese dinero se pide una hipoteca sobre Cantora. El personaje de Inmaculada Sinaí es España, en resumen. De ahí el título. —ECP: Parece que te lo has pasado bien escribiendo la novela. Esta es una fiesta continua de referencias y de creación de lenguaje: Homero, por ejemplo («Cuántos enarbolaban el aparato fosforescente, cuántos lo miraban de cerca, enumera, oh, ciudad. Canta la ira de los que, al lado de los gamers sin móvil, y sin juventud preparaban la aventura. Oh, insensatos»). Tienes en cada página el encabritamiento del caballo estilístico de Valle-Inclán, Cela o Umbral, esto de hacer la frase memorable y a la vez satírica; incluso pareces referenciar los modos de La fea burguesía de Miguel Espinosa: «Él es bello y acertado, no habita la creación en desamparo».

—CM: Ese método de trabajo de elegir un modelo real para los personajes y seguirlo por las redes o por las noticias de los medios de comunicación, estudiar su vida íntima en la medida de lo posible, sus costumbres, su manera de hablar... Indagar si alguna criada o cocinera ha dicho algo de ellos... Todo ello me divierte, me apasiona, me lo paso genial. Luego viene la parte de las citas, de la referencia a esos autores que tanto me han marcado. Yo releo La Ilíada cada tres o cuatro años porque me trae los recuerdos de mi adolescencia, cuando elegí Letras Puras en el Instituto Carlos III de Águilas. Teníamos un profesor guapísimo, con unos ojos azules... Pero de azul intenso, casi turquesas. Él está siempre en mi libro de Homero. Por la parte de Valle Inclán, es que es obligatorio poner algo suyo. Hay como una línea de herencias, que yo entiendo que pasa por Tirano Banderas, hasta Madrid de corte a checa de Agustín de Foxá, y El césar visionario de Umbral, ambos versionean al Tirano Banderas pero en Madrid y en la Guerra Civil, uno desde la derecha y otro desde la izquierda. También está Galdós, porque en al menos uno de sus Episodios Nacionales, que yo recuerde ahora mismo, el que está dedicado al trienio cantonal en Cartagena, Galdós hace una fantasía para narrar el viaje y todo lo envuelve como en una ensoñación del narrador. Y luego fíjate que yo tenía un problema: al mezclar los animales simbólicos y la sátira, corría el riesgo de ser percibida esta novela como deudora del realismo mágico en exclusiva o algo así... Para salvarme de ese encasillamiento, recurrí a los animales que hablan en las fábulas clásicas. Hay algo que me encanta de la Historia de la Literatura en España y es que en el siglo XVIII, la crítica social y económica se hace desde la fábula: Iriarte y Samaniego son los grandes maestros de la ética, son los que llevan esos principios de libertad, de bien común... A través de zorras y palomas que hablan. El siglo XVIII es el tiempo de la cordura política en España, es el tiempo de poner el Estado a trabajar para todos. Las grandes obras para los pueblos, las Constituciones, la ética moderna es recogida en esos cuentitos de animalillos hablando entre sí. Es maravilloso poder mezclar todo lo que amas en una novela. Porque en un poema también se hace, claro, pero debe estar subsumido, sumergido y tratado de manera que la esencia del poema sea autónoma, aunque esté atravesada de voces. Sin embargo, en la novela puedes multiplicarte. —ECP: Hay una mirada como ballardiana, o al menos un extrañamiento constante en la mirada de tus novelas. Ya estaba en Las novias y también aquí se aprecia: esa idea de que hace tiempo que se hizo real entre nosotros la ciencia-ficción distópica. —CM: Totalmente. Es un arma poderosísima la distopía, porque te permite inducir la inquietud en el espíritu de quien lee. Una inquietud muy concreta, quiero decir, social, real... Política, si prefieres esta palabra. Eso te lo debo a ti y a escritores como tú que nos habéis traído las novedades en literatura de ficción fantástica y futurista. Y los maestros del siglo XX, Ballard, Alós, Horacio Quiroga... Nunca te agradeceré lo suficiente que me hablaras de Quiroga, mi ídolo, uno de mis favoritos del mundo mundial. El jaguar es un homenaje a Quiroga, y si siguen saliendo animales que hablan en mis cuentos se lo deberé a él. —ECP: Tu novela tiene un fuerte componente guiñolesco, a la hora de representar la feria de las vanidades de las burbujas de corrupción que le sale al capitalismo en una ciudad de provincias, que podría ser la suma de muchas ciudades de nuestra historia reciente. No hay la misma piedad para ellos que para los personajes protagonistas, hay una línea muy marcada entre los buenos y los malos, digamos, en tu novela. —CM: Gracias, sí. Es una novela no realista, tampoco es una gran novela... Es una novela satírica y yo quería dejar muy claro con quién está mi corazón. En otras obras he matizado eso, pero no en las Danzas. Aquí hay un auto de fe, diría, una puesta en escena de cosas que han pasado, narradas de manera que los demonios de los autos de fe medievales salgan y bailen con todas las consecuencias y con toda su caracterización de demonios. Entonces, en ese sentido tenía muy claro que la farsa, el baile de las máscaras y la exageración del guiñol español tenía que aparecer desde el inicio. Incluso en el capítulo introductorio, el número cero, las personas que van al trabajo son tratadas como una masa o coro indistinto que sufre en grupo, como lo hacían los coros griegos o los orfeones barrocos. Luego, al final, también triunfan en grupo, en conjunto, incluso los protagonistas se meten dentro del grupo, renunciando a toda particularidad... Y remata la historia el divino jaguar convertido ya en un puro símbolo moral, igual que la aparición del ángel en los autos de fe o en las representaciones medievales. ¿Te acuerdas del Misteri de Elx? Pues eso. —ECP: Más allá del guiñol político, aquellos personajes en los que se va centrando la novela se mueven como sombras chinescas en lo que queda del desierto de lo real. Pero el personaje de Rose emerge en todo momento con toda su dignidad. —CM: Gracias por decir eso. Me ha costado mucho componer a Rose, porque tiene cosas de cada una de las compañeras de la política, su divorcio es un préstamo de Lola, su trabajo como camarera de hotel viene de mi amistad con Mª José, su participación en manifestaciones es igual a Esther, su carácter pertenece a la Rosetta de los Taviani... Su terror es el mío; en fin, muchas cosas. Espero que tenga entidad propia, ella debe... Brillar... No sé decirlo de otra manera. Su actuación en la novela es un homenaje a todas las luchadoras. Ella es la única que ve al jaguar por decisión del jaguar. Solo ella lo comprende y lee en su lomo el nombre de Dios, como quería Borges. El nombre de Dios, por supuesto, es un hashtag: #NoCulpable. Ese es mi mensaje: la gente no es culpable de esta sinrazón, de estas guerras que sufrimos... No. Solo tenemos que levantarnos y actuar. Nos merecemos el Paraíso aquí y ahora. —ECP: Tu poesía se hizo novela con naturalidad en Las novias, acaso porque allí abordas el tema de la juventud. En Viejas danzas españolas hay caricatura, pero también hay lucha, emoción. Con los compañeros de partido, Rose logra un vínculo importante, emocional en el activismo, un sentimiento de pertenencia a una tradición, a una familia. Dice la narradora de Francis, una de ellos: «Antes, la vieja militante ha abierto verjas y cerraduras de la valla exterior como si volviera a dirigir un piquete de huelga en los ochenta». —CM: Los homenajes son constantes, la admiración que siento hacia los compañeros de partido es real e inmensa, no se agota con esta novela. Es más, te diré... Bueno, tú sabes que me metí en la política porque supe que José Daniel Espejo es miembro de IU y él es un poco mi faro político... Él me enganchó en 2014 y en 2015 ya estaba yo muy metida en activismos, como él. 2015 fue un año malo para mí: me separé de mi pareja, el poeta y editor Héctor Castilla, y el estudio de diseño y musealización donde llevaba quince años trabajando quebró en 2012 y me dejó en la calle sin ahorros y con una deuda de 30.000 euros. Gracias a muchos amigos, sobreviví económicamente (ya se me había acabado el paro en 2015). Pero fue la militancia política la que me salvó la vida en todo lo demás. Esa escena de la novela donde Rose toma contacto por primera vez con la vieja activista es real, sucedió así. Una tarde, yo le dije a mi amiga Olvido que me encontraba muy mal, casi desesperada y no podía dormir y me dijo que me fuera a escrachar no sé qué por las noches, creo que era una okupación de una sucursal bancaria lo que se preparaba en ese momento... A partir de ese momento, la tristeza y la desesperación que, en otros momentos de mi vida me habían conducido a intentos de suicidio, se disipó por la sencilla razón de que no tenía tiempo para pensar... En cada hora de mi vida había algo que hacer, ya fuera diseñar una octavilla, parar un desahucio, cantar poemas en una reunión del partido o leerse las miles de páginas, actas, consideraciones, folletos, enmiendas, presupuestos, mociones (madre mía, ¡la cantidad de mociones que he leído desde entonces, una forma de texto que ni siquiera sabía que existiera en 2014!). Además, el activismo me ha puesto en contacto con datos, situaciones, gentes del mundo, con los cuales mi vida ha cambiado del todo.

0 Comentarios

La cadena del frío Entrevista realizada por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ A través de la poesía de Diego Sánchez Aguilar, el lector accede a una manera de ver el mundo que difícilmente podrá olvidar después. Su exactitud e inteligencia parecen cumplir ese régimen sobre el mundo emocional que para la poesía buscaron tantos, desde Unamuno o Juan Ramón a T. S. Eliot. Tras Diario de las bestias blancas (Premio Internacional de Poesía Dionisia García, 2008) y Las célebres órdenes de la noche (La Palma, 2016), el autor nos propone ahora, con La cadena del frío (La estética del fracaso, 2020), una especie de film “musical” basado en el disco Kid A de Radiohead, o una adaptación de este a una poesía que mezcla géneros y medios libremente, de manera explosiva, para precipitar una voz visionaria y sobrecogedora que nos llevará a un Eternamente Presente y Eternamente Diferido Año 2000: el Año de la Pirámide, el Año del frío y las cadenas. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS. Este libro parece muy emparentado con tu anterior libro, la novela Factbook. El libro de los hechos (Candaya, 2019). Ambas proyectan una mirada apocalíptica y distópica y es como si hubiera salido de las mismas sesiones visionarias en torno a nuestro mundo, de la misma urgencia con respecto a nuestro tiempo. —DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR: Sí, hay muchas cosas en común entre ambos libros. Como bien dices, los dos surgen de una mirada angustiada sobre un presente humano, social y político que ofrece unas imágenes de futuro ciertamente oscuras. En la novela, por las propias características del género, me atuve más a la realidad histórica de un país concreto, España, a pesar de los elementos fantásticos que introduje. En el poemario decidí crear ese tiempo-espacio puramente ficticio del Año 2000 o Año de la Pirámide, porque el género poético suele ser más propicio para prescindir de contextos históricos precisos. Pero ha habido trasvase de ideas entre ambos libros en cosas muy concretas, como por ejemplo la idea de la criogenización, la idea del frío, o la indiferencia y la parálisis como formas de respuesta del individuo frente a un poder abstracto, global y sin rostro que aniquila toda idea de futuro y lo sustituye por un eterno presente congelado. —ECP: Hablamos de “apocalipsis”, que además de significar “desastre final” es también el libro final del Antiguo Testamento, y lo cierto es que en tu obra hay un tono bíblico y religioso, acaso por el lado de lo visionario y lo profético. «La literatura es el conjunto de fragmentos dispersos de una religión cuyos dioses murieron de aburrimiento, entre el cielo y los espejos», escribes al principio de La cadena del frío. ¿Es tu poesía una poesía religiosa sin religión? —DSA: La idea de religión es demasiado amplia y difusa como para aceptar la definición de “poesía religiosa” sin perderse en explicaciones y aclaraciones infinitas. La literatura que me gusta, y la que intento, pone al hombre frente a un abismo. Lo coge de las solapas, le quita la ropa, le sitúa en medio de un agujero negro y, sobre todo, coge su nombre, y el nombre de las cosas que cree conocer y se las escupe en la cara. Hay algo en la literatura de violento, de reacción contra la idea del hombre como dominador del universo y de su destino que es hoy día el sentido común del coach, del periodista y del empresario. Hay algo en la literatura que te dice: “mírate”, “mira el mundo sin ti”, “mira lo que has hecho”, “mira quién eres”. Y, sí, puede que todo esto suene muy religioso. —ECP: Sorprende la forma en que la música que amamos se transforma en el fantasmal escenario poético de La cadena del frío. «La música despliega su batalla de planetas sin órbita», escribes. Otro de tus poemas más memorables, uno que tiene un efecto sobrecogedor en el público, cuando te he visto recitarlo en varias ocasiones, es el que menciona la canción ‘Idioteque’ de Radiohead en el título; un poema que habla, entre otras cosas, de una camiseta de Los Ramones. —DSA: La camiseta de los Ramones es el único elemento biográfico de un libro que es pura poesía-ciencia-ficción. Y ese poema es el primero que escribí, y el que dio origen a todo el libro, a la idea de la distopía, de la glaciación y todo lo demás. En ese poema hay una doble mirada biográfica e histórica. El adulto mira al joven que fue y se da cuenta del engaño que subyacía en aquellos valores icónicos de rebeldía y ardor rockero: su transformación en adulto coincide históricamente con la transición del siglo XX al siglo XXI, con el abandono de los ideales comunitarios del siglo XX, sustituidos por el individualismo extremo (‘Idioteque’) del XXI, la Cuarta Glaciación. La fagocitación de todos los iconos del rock y el punk por el Mercado Infinito actúan como elemento de unión de esa anagnórisis lánguida y fría del personaje. —ECP: «El rock and roll ha muerto», dices en ese poema mencionado, que es una celebración de los Ramones, y de una camiseta de los Ramones: una celebración del poder de la música, que forma parte de la vida de uno y acaba también siendo parte del relato del mundo. El poema celebra el mundo, al tiempo que lo pone en “crisis”. Es como un canto a la belleza del mundo, mientras el mundo se evapora delante de nosotros o se convierte en hielo. —DSA: Sí, también hay mucho de nostalgia en ese poema, y creo que es único del libro en el que la hay. Porque, pese a todo el engaño juvenil que pudiera haber tras ese discurso rockero de la destrucción, la revolución y el rechazo de una ideología que lo fagocitó sin problema, también hay una belleza inmensa en su gesto inútil contra un dios invisible pero todopoderoso. Es la belleza de un fuego lejano que se está apagando, cuando se mira desde la distancia del hielo. —ECP: El libro tiene una fuerte componente filosófica, pero es algo que no dificulta la lectura: se introduce de forma muy natural. Da la sensación de que la voz poemática va mostrando el mundo mientras lo comprende —y a la vez que el mundo olvida su nombre: es uno de los leitmotive o ritornellos de este libro y de otros tuyos—: todas las cosas olvidan el nombre del protagonista, de forma que es el protagonista de tu libro quien tiene que buscar el nombre de las cosas. —DSA: El protagonista del libro tiene que buscar el nombre de las cosas porque habita un espacio poético, y el mandato romántico de “habitar poéticamente el mundo” es también un mandato ético que creo que ya solo tiene lugar en el acto literario (o, desde luego, no en Netflix): redefinir las cosas, buscar su nombre, más allá de su valor o de su utilidad, es el verdadero acto revolucionario: es un acto de conocimiento (filosófico) y de torsión del lenguaje (poético). En la literatura hay algo de actividad radical, pues pone en cuestión la idea de mundo tal y como este queda definido en el “sentido común”. Ese partir de cero que supone siempre la página en blanco es una impugnación de la cotidianeidad, del lenguaje común, de la historia y de todo aquello que damos por sentado y firmemente establecido. Y ahí hay que empezar a buscar el nombre de las cosas, para entenderlas un poco mejor, o para perderse definitivamente, como le sucede al protagonista del libro. —ECP: Tu poesía también tiene una importante veta narrativa, creo, sobre todo a través de la voz del poema. Resulta épica, porque está protagonizada por personajes y también por lo que esa voz tiene de relato del mundo, sin dejar de ser al mismo tiempo una constante aprehensión lírica de todo lo que rodea a quien habla. ¿Dónde empieza el personaje y dónde el autor, en tu poesía? —DSA: Necesito al personaje por lo que he dicho antes. Si pienso en una poesía confesional, en la que está mi biografía, con ella entra también un mundo ya cerrado y definido. Crear un personaje me fuerza a crear un mundo, un espacio, un tiempo, un ambiente en el que viva ese personaje, y en ese proceso de creación, de preguntar(me) quién es ese personaje, qué hace, qué quiere, dónde vive, es donde encuentro ese abismo de los nombres que me ofrece una comprensión de la realidad que solo encuentro en la escritura. Crear un personaje me permite también una distancia desde la que mirarme a mí mismo: miro al personaje y me doy cuenta de que estoy viéndome a mí mismo desde fuera; no realmente como en un espejo (especulación, identidad, filosofía) sino de una forma distinta, como horror y extrañeza (poesía): en el personaje veo al extraño que soy, monstruo, dibujo animado, perplejo, buscando. —ECP: Da la sensación de que La cadena del frío es como una voz en off en una película de vanguardia y, a la vez, la puesta en imágenes de lo que se ve en la película, dado que tu poesía es muy visual. Quiero decir que mezclas géneros y medios —cine o música, además de la poesía y la narrativa— y a la vez hay una ambición que a mí me recuerda al tono de los grandes poemas de Álvaro de Campos, Rilke o T. S. Eliot, por ejemplo; o las mismas vanguardias clásicas hispánicas de principios de siglo XX en poesía: Altazor de Vicente Huidobro o Sobre los ángeles de Rafael Alberti. Una poesía —y reflexión, y narración— dominada por imágenes. —DSA: Has nombrado a casi todos los referentes más directos a los que acudo con frecuencia. Me gusta mucho la poesía de la imagen y del pensamiento y el tono épico. Las viejas vanguardias son algo a lo que vuelvo siempre. Sé que hay un componente de nostalgia en esa querencia por la literatura más ambiciosa del siglo XX, que en parte tiene que ver con mi educación literaria y sentimental, con la edad de los grandes descubrimientos; pero también creo que hay en aquella ambición radical algo que me interpela de forma muy directa y que yo considero una brasa todavía viva, capaz de alimentar fuegos a pesar de habitar estos tiempos fríos. Por cierto, tu referencia a la voz en off de una película de vanguardia como definición del tono del poemario me encanta. No lo había pensado nunca de forma tan explícita, pero en cierto modo, si imagino este libro como una película, sin duda sería algo similar a La Jetée, con la voz en off sobre imágenes fijas de paisajes helados distópicos. —ECP: En Factbook lo hacías en mayor medida, pero aquí también creo que hay una apelación a la resistencia, incluso a la acción política, al menos en forma de concienciación: buena parte del mundo es un señalar, un hacer que se revele al lector el mundo en que vivimos. La cadena del frío es como un 1984 —o una novela de Philip K. Dick, también a través del disco de Radiohead— actualizado y real, ahí fuera.

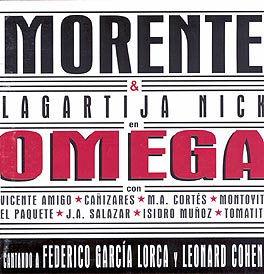

—DSA: No creo que haya, ni aquí ni en Factbook, una llamada directa a la acción política. Sí puede haber, como dices, un proceso de concienciación, de mirada sobre la realidad que expone ciertos mecanismos o desvela lo que hay debajo de determinadas palabras y conceptos que damos por neutros o por incuestionables. Descubrir su esencia perversa, la intencionalidad de las definiciones y transformaciones, así como la fragilidad que hay tras su aparente fuerza, es una tarea de la literatura, sin duda, y es en el lector en quien se puede dar esa llamada a la acción, más que en el libro. Entrevista realizada por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ [Extraída del nº 9, Primavera de 2005] La banda de rock Lagartija Nick debutó con tres primeros discos, Hipnosis (1991), Inercia (1993) y Su (1995), donde se citaban el punk, el post-punk, el ciber-punk y la literatura beat entre otros ingredientes, en un sincretismo personal y arrollador. La onda expansiva de su música creció al colaborar con Enrique Morente en el estremecedor Omega (1996), homenaje a Lorca y obra fundamental para los que descreen de las fronteras entre géneros. El sonido se torna metálico y aderezado por la electrónica en sus tres discos siguientes: Val del Omar (1998), en el que rescatan la figura del poeta, cineasta, inventor, visionario y precursor, Lagartijanick (1999), viaje por el espacio exterior e interior con ritmos egipcios y declaraciones arrancadas a Pedro Duque en la noche granadina sobre la vida en el espacio, y Ulterior (2001), agresivo, amargo, acaso el más trash de los suyos. Para su último disco, Lo imprevisto (2004), se despojan del metal y entregan uno de sus mejores trabajos: el mismo hermetismo —«hermético es lo mismo que inspirado», dice Carlos Edmundo de Ory— pero más luminosos que nunca. Su presente está repleto de proyectos. Los últimos: colaboraciones con Rafael Amargo y La Fura del Baus. Al habla el líder del grupo, Antonio Arias. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: He consultado el I Ching antes de empezar esta entrevista y me ha salido «la tierra arriba y el cielo abajo: paz y bendición». ¿Os dice algo ese hexagrama, en este momento de vuestra carrera? —LAGARTIJA NICK: O el mundo al revés. Es momento de repasar. Estamos inmersos en proyectos discográficos, como el homenaje a Los Ángeles o un recopilatorio de demos, rarezas y temas inéditos que saldrán en los próximos meses, aparte de que Lorena y yo esperamos nuestro primer hijo. Como tú mismo indicas, un período de paz y bendición. Los últimos tiempos han sido regidos por el reencuentro. También es verdad que en un grupo que lleva tantos años ha habido períodos más controvertidos. Supongo que nos ha beneficiado el no llegar a ser muy conocidos, el mantenernos en lo oculto para poder evolucionar con cierta libertad. Hace tiempo que no consulto el I Ching, te vicia muchas de tus decisiones y tiendes a equivocarte si lo malinterpretas, pero suelo estar bastante de acuerdo con el oráculo. —ECP: Si Elvis hubiese nacido cerca de la Alhambra, ¿podría haber sido el rock una forma de mística? —LN: Algo de místico tiene el rock, ya que la repetición de tres acordes lleva cuarenta años con vida. Además, Granada ha influenciado a varias generaciones de músicos de todos los países del mundo, evidentemente es uno de los caminos al centro de la Tierra. Si Elvis hubiese nacido por aquí, no se hubiese convertido en Elvis, seria L’Elvis, estaría olvidado, pero vivo, tendría un bar en el Sacromonte y sería referencia silenciosa del rock mundial, flotando en un espacio sin tiempo. De todas formas, algo de gitano sí que tiene Elvis. —ECP: ¿Pueden tener algo que ver el punk y la cábala? —LN: El punk creo que lo que hace es enfocar de nuevo el rock en la mística de los tres acordes. No podemos olvidar que es un invento comercial. Dejar que lo que se transmita sea pura energía de manera un poco caótica. Esa es su terrible atracción. Acerca y apasiona. Luego, todos los términos degeneran y los colectivos redirigen su interpretación. No podemos olvidar que es un invento comercial. El rock se había complicado muchísimo y el punk fijó unos nuevos valores por enfrentamiento a conceptos anteriores. Creo que incluso The Clash se formó a partir de una idea de su manager, él los eligió y los juntó, el resto sí tiene algo de hermético. —ECP: Los griegos decían que vivir no importa, que lo que importa es viajar, y Burroughs que el destino natural del hombre es el espacio. ¿Qué opináis vosotros? —LN: Lorca decía que Granada es un puerto natural de estrellas, ya que la única salida posible desde aquí es sólo hacia el espacio. El motivo esencial del arte es el viaje: salir, experimentar y volver para explicar lo sucedido. No todos los viajes salen bien o mal, pero sí todos los viajes forman, son expresión fundamental de la libertad del ser humano. Las experiencias místicas se forman a partir del viaje sin movimiento, la era digital se fundamenta en esto y se ha creado una generación que viaja por el mundo sin salir de su casa a través de una trama eléctrica que cubre el mundo, esto ya lo predijo Val del Omar. Quizá el último paso del hombre sea su integración total a la energía, el abandono de la carne, una especie de vida Tron o algo así. —ECP: En los 70, Bowie imitaba los procedimientos ‘cut up’ del mentado Burroughs y Lou Reed decía que quería hacer en el rock el equivalente a Los hermanos Karamazov. ¿Ha perdido el rock, en general, esas ambiciones literarias? —LN: Los fondos de catálogo de las compañías nos demuestran que esos artistas de los que hablas nutren los nuevos proyectos comerciales, son más importantes que los últimos lanzamientos. Creo que lo que ocurre ahora es que los artistas, si aprenden algo, se lo callan por si acaso algún fan nota que ha aprendido algo nuevo, no vaya a ser que destroce su mito de eterna adolescencia. Este concepto es el que está más extendido hoy día, el de la eterna juventud asociada a la eterna estupidez. Todos se creen muy listos siendo artificialmente estúpidos, así la maquinaria no deja de funcionar y el sistema cae en paracaídas, lento pero arrastrado por una gravedad que inexorablemente los estrelle contra el suelo, cuanto más tarde mejor. —ECP: Un amigo poeta dice que en España ser heterodoxo es una obligación. ¿Qué opináis? —LN: La poesía es música pero la música no es poesía. Este amigo tuyo debería darse un paseo por el fundamentalista mundo del rock. Aquí el que se mueve no sale en la foto. Hay una legión de ortodoxos esperando oír la más mínima referencia externa, ajena, para proclamar la instauración de nuevas listas negras. La heterodoxia está prohibida, los libros se queman en las plazas, las imágenes por fin sustituyen a las palabras y los números son poemas: el lenguaje es el virus. —ECP: ¿Qué tienen que ver, aparte de ser gente extraña, Aldous Huxley, Jack Kerouac, Antonin Artaud, Val del Omar, Arthur Rimbaud, Fulcanelli, Edgar Allan Poe o Teilhard de Chardin? —LN: Me doy cuenta ahora que debería haber incluido algún nombre femenino en esa lista, no hubiera estado nada mal. Tienen en común que si alguno de ellos te impregna probablemente seas abducido por los demás, unos llevan a otros. Dejan un fondo imborrable en tu alma y a veces desearías pasar de ellos. Te embrujan y ya no puedes vivir sin recurrir a sus lecturas, como inspiración o como referencia, como camino. En nuestras letras esos nombres están en casi todos los discos, por ejemplo, Aldous Huxley sale en el segundo single, en Inercia, en Val del Omar y en Lo Imprevisto. A veces sientes que dependes demasiado de ellos, que debes liberarte para seguir adelante, de eso habla el tema ‘Gente Extraña’. —ECP: Si Dios existiese, ¿le gustaría el rock? —LN: Por el aspecto con que se nos ha presentado durante siglos parece un poco heavy, tanto él como Cristo. No son muy modernos y no saben estar callados. Dicen que lo peor de Dios es su indiferencia, o que nunca responde. Supongo que aún está cansado después de crear el universo y tras acabar La Biblia. Creo más en Cristo, en la materia; si dejase de creer en todo, aún creería en el Mundo. En el fondo pienso que Dios tiene mejor gusto y siempre se ha rodeado de compositores de altura para su deleite: Bach, por ejemplo. Siempre ha sabido elegir. El rock se lo pidió el Diablo. —ECP: Si Dios existiese, ¿sería anarquista? —LN: No creo que Dios sea muy partidario se su propia aniquilación, pero cualquiera sabe. Otra cosa es que la Anarquía tenga rasgos divinos, es Dios en sí misma, ya que parte y reparte y no admite muchas desavenencias y no creo que admita competencia. El Caos es una fuente de sabiduría. Los movimientos inconscientes en el arte siempre han sido un método que ha tenido muy buenos resultados. El Collage da frutos. Frases sin conexión generan un mensaje y reflejan una realidad. Ese método lo utilizamos bastante en las letras de Inercia y después de este tiempo me siguen gustando. —ECP: ¿A qué personaje histórico o de ficción os llevaríais una noche al Sacromonte? —LN: A Don Quijote de La Mancha. Creo que debería haber pasado por aquí. Debería haber cambiado su ruta, haber bajado. Cuenta un escritor granadino, Antonio Enrique, que en Granada la fuerza de gravedad es menor y hace que la gente viva en una ensoñación permanente, un mundo perfecto para Don Quijote en su cuarto centenario. —ECP: Lagartija Nick es un grupo de formación y vocación mutante. Vuestro último paso ha sido una vuelta al sonido analógico. ¿Hacia dónde irá ese sonido en el siguiente disco? —LN: La vuelta a lo analógico ha sido un reencuentro feliz, nos sentimos cómodos en ese formato. Nos formamos en grabaciones analógicas y creo que se nos nota. Hemos experimentado mucho en digital así que sabemos también hacer coexistir los diferentes formatos. Eso nos ha llevado a realizar el disco homenaje a Los Ángeles; en el fondo es como si ellos tuviesen que grabar esos temas hoy día. El paso final de todas las grabaciones es el paso digital, pero cuanto más retrasemos ese paso más rica es la grabación. Cuando grabamos en digital nos cansamos pronto de escuchar el tema grabado, sin embargo en analógico no ocurre así. No me preguntes la explicación física porque no sé si la tiene, pero es así. Nuestro siguiente disco será una recopilación de demos, rarezas y temas inéditos, donde hay grabaciones en diferentes formatos y diferentes épocas. Ahí se refleja cómo hemos expresado nuestra forma de hacer música en todos estos años. —ECP: Habéis creado a vuestro alrededor un atractivo club de ‘amistades peligrosas’. ¿Tendrán papel en vuestro largamente anunciado proyecto de adaptación de La Guerra de los Mundos? —LN: Si hay un proyecto que se nos resiste es La Guerra de los Mundos. Tenemos muy avanzada la grabación, los visuales y todo eso. Lo único que nos falta es el permiso explícito del autor; en ello estamos. Este año con la peli de Spielberg no sé si podrá ser. Hemos pensado en varios artistas para invitar, entre ellos Miguel Ríos para el papel de cura de la segunda parte, creo que le interesó. Gracias a nuestra extraña forma de hacer discos hemos llamado la atención de nuestros artistas favoritos, hemos podido contactar con ellos y se ha creado un feedback que ha realimentado nuestra música.

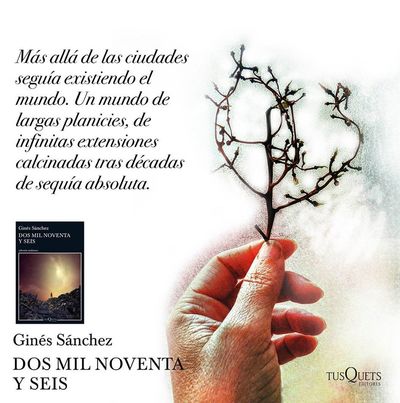

DOS MIL NOVENTA Y SEIS. EL FUTURO SALVAJE DE GINÉS SÁNCHEZ Entrevista realizada por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ Mientras leía esta novela, me acordaba de aquella frase atribuida a Albert Einstein: «No sé cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con palos y piedras». Me encanta la manera en que el narrador de esta historia se va a este mundo devastado y cruel, a esta nueva era de las cavernas —una vuelta muy a la vuelta de la esquina, como todos sabemos—, para narrarla de una manera absolutamente poética y cercana al delirio; con el ritmo sincopado y roto al que nos tiene acostumbrado el autor —al modo de un cómitre, palabra que he aprendido en esta novela: el tipo que azotaba con su látigo a los esclavos que remaban en las galeras— y ahora también, en esta último libro suyo, una poesía iluminada e iluminadora, en su crueldad, en su búsqueda de la esencia de unos personajes tan rotos y abandonados como el mundo que fue alguna vez. Claro que esa crueldad, esa búsqueda de la esencia y los personajes rotos están presentes en las otras novelas de Ginés Sánchez. Pero aquí todo ello se magnifica por el planteamiento: no sabemos cómo ha ocurrido, pero sí vemos las condiciones muy, muy jodidas en que vive la gente en este dos mil noventa y seis. No digo nada más de la historia, para que no se me escape algún spoiler, pero me resulta fácil destacar el resto, porque precisamente una de las cosas que más me ha hipnotizado de la novela es la forma en que está narrada, entre el turn-page y el poema en prosa visionario, con muchos de los recursos de este último pero sin romper nunca la pura narración: la enumeración caótica, los adjetivos insólitos, los detalles inesperados en las descripciones y, ante todo, la extraña adaptación que el narrador nos impone a la psicología de estos personajes devueltos a su animalidad, aunque lo que les queda aún de humanos es lo que nos resulta, precisamente, aún más inquietante. Me encanta que todo fluya a un ritmo trepidante, como una locomotora tan desbocada como el mundo que terminó justo antes de esta historia. Me encanta la furiosa libertad con la que la ha escrito su autor, al margen de esa ultracorrección que periódicamente invade nuestras novelas y las hace parecer traducidas: encadena en alguna ocasión oraciones que empiezan en gerundio, abundan esos infinitivos sustantivados y en plural, como “rebotares”, de cierto aire rústico y bruto —el último disco de Robe Iniesta tiene uno, se me ocurre ahora—, como abunda el léxico de un mundo rural —o esclavista, como el citado cómitre— que parecía extinguido y de pronto ha renacido terco, inevitable; y hay, en fin, un desparpajo y una libertad estilística que yo he asociado en mi lectura a ese estado de iluminación, de posesión poética y profética del narrador para contarnos todo lo que está viendo de ese mundo urgente y esencial, terrible, apocalíptico y que, en realidad, está instalado entre nosotros hace mucho. «Si entráramos en el puente de mando del planeta, encontraríamos a dos tíos contando billetes y el timón sujeto con una cuerda a un botijo». —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Pintas un futuro durillo. ¿Estamos tan jodidos, Ginés? —GINÉS SÁNCHEZ: A ver, vivimos en un momento en el que los ricos están contraatacando con fiereza para robarnos a los pobres todas las conquistas sociales que les arrancamos durante el siglo XX —los descansos dominicales, las jornadas de cuarenta horas, que no trabajaran los niños— y para que volvamos al XIX. Vivimos en un mundo en el que los ricos acumulan cada vez más riqueza y los pobres somos cada vez más pobres. En un mundo en el que la clase media no es ya que tienda a no existir, sino que ya no es necesaria. No es necesaria y por lo tanto no interesa a las elites. Un mundo en el que a la gente, progresivamente, se la va expulsando del sistema —alguien que no puede pagar la luz mientras las eléctricas ganan millones es un refugiado energético—. Un mundo en el que dentro de unas décadas el petróleo, el oro, la plata, los materiales básicos para la industria, serán bienes de súper lujo —y no me refiero a llenar el depósito de gasolina, me refiero a que no habrá petróleo, por ejemplo, para que los miles de barcos que van surcando el océano y de los que depende el noventa por ciento del comercio mundial puedan zarpar—. Súmale a eso un cambio en el clima que provocará en unas pocas décadas una desertización galopante, donde se destruirán zonas de cultivo y donde habrá miles de millones de personas que no tendrán acceso al agua y que vagarán por el mundo huyendo del hambre y de las epidemias. Así que, tú verás. Todo ello salvo que uno sea uno de los elegidos, por supuesto. Porque las elites se librarán. Las súper elites. Eso y que persiste aquella sensación de que, al final, no hay nadie al mando. De que si entráramos en el puente de mando del planeta encontraríamos a dos tíos contando billetes y el timón sujeto con una cuerda a un botijo. —ECP: Por el salto en el tiempo que hay en tu novela, uno podría pensar en la ciencia-ficción. Pero la ciencia no comparece en ella. Para eludir el futuro terrible de tu historia, ¿sólo la ciencia puede salvarnos? —GS: Me hace gracia lo de esgrimir la ciencia como si fuera un dedo de Dios que fuera a bajar del cielo y lo fuera a arreglar todo. “Nada, ustedes tranquilos, que ya verán como cinco minutos antes de que todo se vaya al carajo inventamos algo y se soluciona todo”. Eso queda muy bien para las películas de Hollywood, pero no creo que sea aplicable a la vida. ¿Tú quieres vivir con tanta emoción, con tanto suspense? Y la ciencia salvará, sí, pero salvará a unos cuantos. A los de siempre. Como ya lo va haciendo hoy día. La cuestión no es la ciencia. La cuestión es que la ciencia será para los que puedan beneficiarse de ella. Así que suerte. Y otra cosa es que está por ver si la ciencia va en favor o en contra de los intereses de los ricos. Y si los intereses de los ricos son los mismos que los de la gente de a pie. ¿O no hemos vuelto a la doctrina de “lo que es bueno para la General Motors es bueno para América”? ¿Y tú crees que eso es bueno para el planeta? «La cosa es que yo ya no sé lo que es ficción ni lo que es realidad. Que no sé si tu realidad es la misma que la mía». —ECP: Novelas, cine y series de televisión por un lado, por el otro los relatos de los políticos. Vivimos envueltos en una red incesante de ficciones cruzadas. ¿La ficción nos salva o nos condena? —GS: La cosa es que yo ya no sé lo que es ficción ni lo que es realidad. Que no sé si tu realidad es la misma que la mía. Si llega el presidente de Estados Unidos y dice que la prensa miente o que determinada prensa no puede entrar a cubrir lo que tenga que decir. Si se inventa un atentado en Suecia. Si uno ve una noticia en una cadena y luego en otra y la sensación que le queda es de profundo estupor. Porque una de las dos tergiversa. O directamente miente. La realidad, al fin, no es más que ese universo que vive en el interior de cada uno y que sólo cada uno sabe. Lo demás, el mundo exterior todo, no son más que proyecciones interesadas. Se me está ocurriendo una idea para una novela... —ECP: Tus novelas describen luchas incesantes y la crueldad del mundo, pero también están pobladas por gente débil que trata de sobrevivir. —GS: Discrepo con lo de débiles. Tal vez Gusanito fuera débil a su manera. Pero los demás, no. Te cambio “débil” por “pequeño”. Entonces sí. Y que todos somos demasiado pequeños como para pelear contra un mundo tan cruel. Lo tenemos demasiado difícil. En cualquier caso, y ciñéndonos a lo literario, imagino que cada autor tiene sus propios temas. Y uno de los míos es ese. Lo es porque es con esos personajes con los que siempre me he sentido identificado —literariamente y no—. Ese personaje diminuto que lucha contra un mundo que lo rechaza, que tiene que luchar por su supervivencia o por su cordura. Pongamos un ejemplo: Proust y el tiempo perdido. La obra, qué duda cabe, es magnífica, poderosa. Pero la cuestión es: con quién empatiza cada cual, qué problemas realmente le atraen, o le distraen. Y en ese sentido Marcel no es de mis favoritos. Yo me decanto —ya que estamos de franceses— más por la Cosette de Los Miserables. «Hay algo en el fondo de ellos que, si pudiéramos mirarlos a los ojos, nos haría reconocerlos como a uno de nosotros. Eso es lo terrible». —ECP: Tu última novela alcanza el paroxismo de esa lucha por la vida, pero aflora a la vez en ella más que nunca, precisamente, la ternura. Hay un contraste muy vivo entre la crueldad y la ternura a través de los niños y las mujeres que se ven sometidos a las reglas de la supervivencia en un lugar tan despiadado. —GS: Es, en el fondo, lo que tú apuntabas. Estos seres han sufrido, por circunstancias, lo que podríamos llamar un desvío de su “situación” como humanos. Sin embargo, lo siguen siendo. Hay algo en el fondo de ellos que, si pudiéramos mirarlos a los ojos, nos haría reconocerlos como a uno de nosotros. Eso es lo terrible. Y una de las cosas que pretendía resaltar, que el ser humano es capaz, ya lo sabemos, de lo más terrible y cinco minutos después de lo más sublime. Están los niños, sí, y las mujeres. Pero también está Taner. —ECP: Taner representa en Dos mil noventa y seis la atracción, el carisma de ese cirujano de hierro, ese dictador a cuyos brazos se arroja tantas veces el ser humano en los momentos más difíciles. ¿No hay forma de librarse de ese vórtice oscuro en las relaciones de poder que atraviesan nuestra realidad? —GS: Los romanos, en tiempos del Imperio, designaban dictadores para determinados momentos de especial crisis. Elegían al individuo correspondiente y le otorgaban poderes casi ilimitados durante un periodo de tiempo. Por supuesto, los dictadores lo primero que hacían —acuérdate de Sila— era arramblar con sus enemigos y pasarlos por la cuchilla y expropiarles hasta las sandalias para regocijo del personal. Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz componía una escena en la que unos jóvenes revolucionarios andaban planeando cómo hacer para darle la vuelta al estado y cómo luego hacer para quedarse con el poder para siempre. En Cuba la leyenda habla de las cacerías de langostas de los Castro y de sus yates en la Isla de la Juventud. Eso mientras el resto de la isla está como está. Trump tiene montado un gobierno paralelo de millonarios en un club de Miami. Están los Pujol y los directivos de las Cajas de Ahorros... ¿Sigo? —ECP: Eludes los caminos más transitados de eso que ahora llaman, de forma paradójicamente redundante, novela literaria: ni autoficción ni metaliteratura, nada de protagonistas que sean escritores. ¿Se mira la novela actual demasiado el ombligo? —GS: Lo primero: no soy quién para realizar semejante juicio. Soy, además, alguien que huye de las generalizaciones y que odia el “ikeísmo”. Imagino que cada cual escribe de lo que le apetece o de lo que le dejan. Me parece genial, además, que todos estén en la metaliteratura. Me lo parece porque me dejan todo el campo abierto para lo demás. En mi caso, digamos que son temas que no me interesan en exceso, aunque tampoco es que anden descartados. Sí que noto, en cualquier caso, que hay como un cierto “desprecio oficial” hacia los que no lo hacemos. También me parece perfecto. En cualquier caso, ya decía Nietzsche que el que mira demasiado tiempo dentro de un ombligo notará que el ombligo terminará mirando dentro de uno. “Ikeísmo”, por cierto, es un término que se me acaba de ocurrir para definir esa necesidad que atenaza a tantos de saber exactamente en qué “ismo” va cada cosa. Sea novela, poesía, película o forma de hacer el cubata. Muy aburrido. «El estilo no es negociable» —ECP: Tu voluntad de estilo, creo que más patente que nunca en tu última novela, te aleja también de las formas propias de la novela con intención de best seller, que busca el entretenimiento puro y duro sin reparar en la forma. ¿Qué tierra de nadie tratas de conquistar con tu escritura? —GS: Bueno, yo espero que no sea necesario escribir de una determinada manera canónica para ser best seller. Si es así, mal asunto. El problema aquí es que el estilo no es negociable. Que hay una música que se va buscando en lo que se escribe, que hay una obsesión por determinadas formas de estilo —que a los personajes se les comprenda a través de la acción y no del pensamiento, que la narración vaya desde la propia escena, la cercanía a la oralidad—, de las que no estoy dispuesto a apartarme porque sería negarme a mí mismo. Digamos que tengo, de momento, la suerte de poder escribir aquello que quiero. Y que ando escribiendo los libros, fíjate, que a mí me gustaría leer. Los que me gustaría leer y como a mí me gustaría que fueran escritos. Sostengo, además, que mis libros pueden leerse de dos formas diferentes. Una, la forma del que va solamente buscando una historia. Otra, la del que, además de buscar una historia, busca otras cosas. Una forma de expresarse, una crítica social, o quién sabe si incluso filosófica. Mi objetivo, esa tierra de nadie que pretendo conquistar, es que ninguno de ellos quede decepcionado. Se pueden escribir buenas historias y se puede escribir bien. Las dos cosas al mismo tiempo. —ECP: Leyendo tu novela, tenía la sensación constante de enfrentarme a un poema en prosa visionario e hipnótico. Sin abandonar nunca la pura narración, sin dejar de provocar en el lector el deseo de saber qué va a pasar a continuación y de pasar una y otra vez la página, lo sometes a la vez a un viaje muy intenso de visiones y emociones que a mí me ha recordado a poetas salvajes y delirantes como Lautréamont. —GS: ¿Ves? Lo que yo decía hace un momento. Tú eres de los que quieren —o saben apreciar— ese algo más. Pero vuelvo a lo que he dicho antes. Hay una música que no es negociable, que tiene que imponerse. No hay más. Si hubiera que renunciar a eso, entonces habría que renunciar a todo y buscarse una isla desierta en la que vivir. En cuanto a los adjetivos que usas, pues... Gracias, creo. En cualquier caso, ya lo he comentado en alguna ocasión, mi objetivo es que no me suceda aquello de lo que Borges acusaba a las novelas. Aquello de que, decía Borges, las novelas, al final, se llenaban de tazas de té y de sombreros de señora. Lo que yo pretendo es que Borges no pudiera acusarme de que en mis novelas haya una sola frase en la que la tensión o la intensidad hayan decaído. «A lo mejor lo que pasa es que yo sigo en Costa Rica, con las tortugas, y que estoy soñando que estoy en Murcia y que estoy escribiendo». —ECP: Has vivido en distintos países y te has dedicado a los trabajos más variopintos, antes de recalar en la ficción. Las novelas que ahora escribes, ¿son el descanso del guerrero que hay en ti?

—GS: O a lo mejor es al revés. A lo mejor lo otro es el descanso del guerrero de lo de escribir. A lo mejor la realidad es aquello y esto no es más que un sueño o una mentira. A lo mejor lo que pasa es que yo sigo en Costa Rica, con las tortugas, y que estoy soñando que estoy en Murcia y que estoy escribiendo. A lo mejor lo que pasa es que yo estoy en Murcia escribiendo y estoy soñando que estoy en Costa Rica soñando que estoy en Murcia escribiendo. A lo mejor es que yo soy Enis y estoy soñando que duermo en una cuna bajo el mar y que viene un animal blanco y de ojos negros a hacerme esta entrevista. —ECP: ¿Qué hay de todas esas experiencias pasadas tuyas en tus novelas? —GS: Mucha gente me dice: “tanto estar por ahí y nunca escribes sobre las cosas que te pasaron”. Es una acusación que cada poco viene a mí. Sin embargo, se equivocan. Eso siempre está ahí. Todas las veces. El problema es que ya me las apaño yo para que no se vea... —ECP: Quieres hacernos creer que no eres tan peligroso como tus personajes, según repites en tus presentaciones. Di la verdad: si no te dedicaras a la ficción, ¿cómo canalizarías toda esa violencia? —GS: La cuestión es por qué supones tú que es posible canalizar de alguna manera mi irresistible sed de sangre... No, la realidad es que yo soy muy dulce... —ECP: ¿Cuál es el norte hacia el que te diriges con tu próxima novela, hacia qué nuevo lugar van a dirigir sus ansias de supervivencia tus personajes? —GS: ¿La siguiente? Las mujeres, la última frontera... |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

||||||

Canal RSS

Canal RSS