|

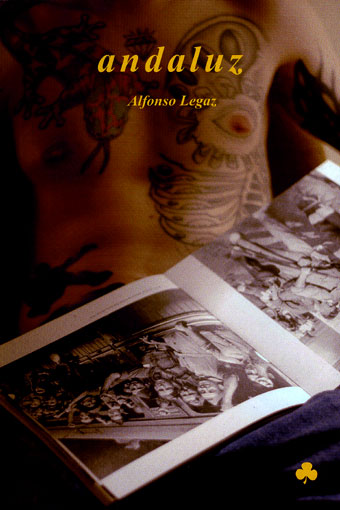

Entrevista realizada por CARMEN BOTELLO [Extraída del número 17, verano 2007] Andaluz, libro del escritor Alfonso Legaz, es un libro muy particular y en cierto modo atrevido por la combinación imagen y texto. Recoge elementos de la realidad: las fotografías de Agustí Centelles amparado hasta cierto punto en el concepto de la memoria histórica y a su vez desarrolla un magnífico ejercicio de ficción, en donde se mezcla el recuerdo y la urgencia por desvelar los trozos ocultos de una historia que se escapa a fuerza de sueño y olvido. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Por qué un texto literario alrededor de unas fotos? —ALFONSO LEGAZ: En principio la idea nace como ejercicio de estilo, un entrenamiento. A finales de 2001 concluyo una novela en la que había trabajado en una de sus partes, una fotografía, utilizando el método crítico-paranoico de Dalí. Mi siguiente proyecto iba a centrarse sobre todo en las posibilidades de la fotografía como campo abierto y sin restricciones a la literatura. El proyecto, formalmente, resultaba muy ambicioso, por lo que decido, antes de afrontarlo, desarrollarme literariamente en relación a la fotografía. Lo que comienza así, con el paso de los meses se impone en forma de relato, lo cual me obliga a continuar hasta el final. Sólo una premisa: no se trata de avecinar foto y texto, o dedicar un texto a cada fotografía. Es más avanzar por la línea abierta y no continuada de la Nadja de André Breton, es decir, la fotografía parte activa del argumento, estructura narrativa. —ECP: ¿Cuándo empezó a sentir que se fraguaba un personaje? ¿En qué momento de su indagación personal surge Andaluz? —AL: El interés por crear un personaje como Andaluz, surge de la necesidad de hacer coincidir en un personaje varias cuestiones: primero, el fracaso que subyace, respecto de las conclusiones, de toda observación biográfica; segundo, lo clandestino de la vivencia emocional; y tercero, verificar la mirada que sobre el rastro vital propio se tiene, y esto último en ambas direcciones. Es decir, lo interesante es revisar esa osmosis, de un lado el impacto que supone la peripecia individual en el discurso histórico, del otro el impacto que ese discurso histórico colectivo tiene en el individuo que lo vive. Y rastrear una sospecha: el dominio que ejerce el principio de incertidumbre sobre toda observación. El personaje surge a finales de 2002, justo tras decidir que el texto va a desarrollarse en segunda persona. —ECP: ¿Por qué cree que se despertó ese interés de aunar historia y ficción? —AL: España vive asustada frente a su historia moderna, por tanto, la huye. Todo se inicia y concluye en un documental televisivo en horas de baja audiencia. Suena a frase hecha, pero España no va a encontrar un punto de partida como sociedad mientras no sepa quién. Así se ha convertido en una sociedad infantil, sin trayectoria, que ha decidido seguir siendo conducida por los tránsfugas del franquismo. La necesidad de dar testimonio en la tercera generación tras la guerra, de la que yo formo parte, es el cliché al que se conoce hoy como Boom de la Memoria, y personalmente creo que es la respuesta social-individual frente al silenciamiento de las instituciones, es decir, ante el silencio la historia es contada por cada uno. No queda otra cosa. Elegí primero a Capa, pero descubrí que el Partido Popular prologaba sus colecciones fotográficas. Me pareció repulsivo. Recordé a su novia, fotógrafa con él, muriendo aquí en España durante la guerra. Capa resulta hoy inevitable para los continuadores de Franco, es ya un patrimonio internacional, editar sus fotografías rellena expediente, resulta políticamente correcto, pero en España ha perdido mensaje. Sin embargo, los fotógrafos españoles están silenciados por lo que queda del régimen franquista y por cierto colaboracionismo razonado. Renuncié. Descubrí a Centelles, perseguido, juzgado, castigado por defender la democracia, y de una calidad insuperable. Odiseos, quise hacerlos míticos a los dos, al Andaluz porque quizá lo llevaba dentro desde siempre. —ECP: ¿Qué significa ahora el concepto Memoria Histórica? —AL: Hispanistas como Gabriel Jackson o Paul Preston han señalado recientemente que España aún no puede incluir libros de texto en los institutos que muestren el periodo comprendido entre 1931 y 1975. Somos un fenómeno internacional. Unos freakies. Existen declaraciones de Franco en las que dice haber realizado una limpieza en España para más de cien años. Tal vez no exageraba. La memoria histórica es hoy una bestia de dos cabezas: la institucional y la otra. Lo que queda de la izquierda, asustada de actuar, agarrotada por su supervivencia representativa, no ha desarrollado acciones más allá de quitar unas estatuas, o redactar una temerosa ley sobre la memoria histórica que ya ha denunciado Amnistía Internacional. Los continuadores de Franco campan por sus fueros, falangistas como Aznar dirigen España, ministros franquistas continúan en el poder, controlan canales de televisión públicos, o engorda entre los jueces esa sospechosa voluntad por castigar dictadores de otras latitudes, de exigir responsabilidades por crímenes contra la humanidad perpetrados en Chile, cuando aquí se silencia en un gran cohecho institucional que sólo entre 1939 y 1953 el genocidio en las cárceles españolas alcanza los 200.000 muertos. ¿Se puede estudiar esta verdad en un aula? Si no hay memoria institucional, será particular, individual, pero debe ser. Esto es Andaluz. —ECP: ¿Qué papel juega lo onírico en el relato? —AL: Lo onírico juega a ser funcionario del relato. Se pierde el sueño, si no por causas orgánicas, por motivos inasibles. Es difícil imaginar un relato de fantasmas a pleno día. Y el personaje de el Andaluz no va a ser una excepción. Por otro lado, lo que tenemos no es mucho, como en la vida de cada uno, para analizar, autoanalizar, lo que nos ocurre: una falta de sueño, un puñado de recuerdos, tal vez un par de neurosis que nos apandillan, el juicio que los demás hacen de nosotros, y sobre todo fotos, muchas fotos. El insomnio es una característica de los adultos humanos, y en el agotamiento nocturno del estar despierto, la vigilia a veces adopta formas en arabesco. Se cultiva una percepción de realidad que finaliza al alba. Andaluz reclama para sí lo mismo que reclaman muchas fotografías de Centelles, la condición humana y lo alucinatorio. —ECP: ¿Existe un orden simbólico de fotos y texto? —AL: La secuencia de las fotografías no busca el símbolo, es más bien el resultado de una provocación hacia mí. Ya he señalado anteriormente que he aplicado el método crítico-paranoico, más o menos, como lo utilizaba Dalí para pintar. Durante la selección las ordené en cuatro escenas: Civiles, Lucha y guerra, Destrucción y miserias, Milicianos y algaradas. Y así quedaron. Las dividí en grupos porque encontré que el objeto retratado, los encuadres seleccionados por Centelles, siempre inducían una dramaturgia, y ésta variaba según el tema. Quise iniciar con retratos de seres humanos y acabar con ellos. La mirada de estos últimos se enriquecía respecto de los primeros. Igual iba cambiar su tratamiento en Andaluz con el discurso de la obra. Existen variaciones cronológicas de las fotografías en alguno de los bloques sólo por introducir algo de caos. Eliminé cualquier control individual sobre las fotografías. Mi idea era tratar de conseguir algo de “aquello”, y que quedase en la obra. Resultaba así más que un orden un desorden. Cuando llevaba una cuarta parte escritas, me di cuenta que el orden azaroso estaba provocando una lógica de sucesos en el relato, en la progresión del libro ya actuaba un azar interno y no mío. Esto me pareció deseable, opuesto a todo determinismo, libre de la rigidez de un proyecto previo en ese sentido y atractivo para mí pues la obra inauguraba cierta independencia, se me volvía ignota y me despertaba la curiosidad. Hacia la mitad del libro ya no sabía cuál era la siguiente foto. Ese era el camino. —ECP: ¿Qué función tienen las partes del libro? —AL: El libro tiene tres partes. En la primera sólo existe la subjetividad del monólogo del hombre que se dirige al Andaluz. Es la más extensa, la memoria individual se muestra en paquetes, de ahí el espacio en blanco entre fotos, algo definitivo. No es una memoria que busca nada que no sea el mero recuerdo. En la segunda parte se introduce un narrador deficiente, que soporta los apagones de luz a oscuras indagando, elucubrando una hipótesis de lo que ya no puede ver. Siempre en la habitación o cámara donde se desarrolla la historia. El narrador queda reducido, por voluntad ajena, al sonido de la voz, está ciego. Es el intento de la historia. La tercera ya ha recuperado la primacía de la subjetividad, quizá estigmatizada, eso sí, por la derrota de la historia, es ya una voz que se sabe sin cronista. El iniciámbulo, una trampa formal en la que aún conviven como en un génesis la voz del hombre y la pugna objetiva, sirve como ritual de inicio a la estructura de misterio de cámara, en el que unos seres se inician en ciertos ritos practicados en presencia de personas preparadas y de forma gradual, quedando por preparados todos los seres que aparecen en la obra menos la niña, y por determinar quién son los que se inician, quizá el lector si consigue penetrar el misterio. En realidad, lo que conmueve en la fotos de Centelles, es el retrato del misterio. —ECP: ¿Por qué ese estilo de subordinadas sin apenas punto y aparte? —AL: La segunda persona siempre muta, deriva tanto hacia la primera como hacia la tercera. Es noche de insomnio, es intrascendente descubrir si verdaderamente el hombre ha recibido la visita de un fantasma o recuerda, monologa interiormente, tal vez con una oralidad tan poco pertrechada de ruido que no podemos asegurar que no nos la ofrezca él mismo al adivinarnos. En cualquier caso, la búsqueda de memoria, siempre, sobre todo desde Proust, resulta un fraseo que busca en sí. La coma siempre se hermana más con la respiración del que ignora, que el punto. Ocurrencia de autor.

1 Comentario

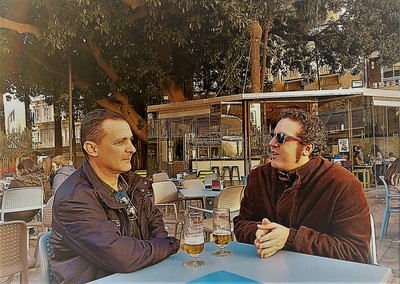

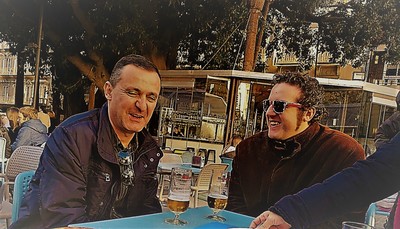

Entrevista realizada por JUAN DE DIOS GARCÍA Conocí a Antonio Luis Ginés en Almería. Ambos participamos en el ciclo de banderines poéticos que se celebraba en el pub El Zaguán. Estamos hablando de la Prehistoria, de modo que ahorraré anécdotas y batallitas de abuelo, aunque sí diré que se me quedó marcada una imagen de Antonio Luis subido al escenario y recitando ‘Desguace’, un poema de pasión, de desencuentro, que pertenece a su libro Rutas exteriores, con el que ganó el Premio Nacional de Poesía “Mariano Roldán” en 1998: «Juraría que esta vez bajaste hasta mí / buscando a otro. No digo nada. / Cruzamos un puente, pero bajo las ruedas / sólo aire. Alzo la voz / de Robert Smith, intento que conquiste / cada centímetro». Casi como mosqueteros de Dumas, coincidimos de nuevo en Puente Genil el pasado junio de 2017, durante el homenaje centenario a Ricardo Molina que celebró el V Encuentro de Poesía, Música y Artes Plásticas, coordinado por esa locomotora cultural llamada Antonio Roa. En noviembre nos citamos en Cartagena y allí, en la céntrica Plaza de San Francisco, tuvo lugar esta entrevista, grabada entre amigos comunes, marineras y cerveza. ¿Se puede subir la apuesta? Acaba de publicar Seres de un día (La Isla de Siltolá, 2017) y tiene, creo, mucho que decirnos, tanto de su trayectoria como de su presente. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Has publicado tus dos últimos libros --Aprendiz y Seres de un día— en Isla de Siltolá. Pareces sentirte cómodo en esta editorial sevillana que está sacando la cabeza en el paisaje literario independiente español. ¿Es así? —ANTONIO LUIS GINÉS: Me tratan bien a día de hoy. ¡Ja, ja, ja! Y estoy a gusto. Me siento muy afortunado de participar en este proyecto, que es toda una realidad y que tiende a consolidarse. Se cuida al autor, se piensa en él, y eso es básico para poder establecer un cierto lazo de confianza. Siempre me consideré un privilegiado con las editoriales que apostaron por mí, no tuve ninguna mala experiencia. Y sigo disfrutando de esa suerte. —ECP: ¿Cómo se siente ahora el senderista Antonio Luis Ginés contemplándose en la “sierra olímpica”? ¿Cómo está de fuerza física y mental? Porque la poesía es algo físico también, ¿no? —ALG: El senderista anda de físico regular, pero de lucidez como nunca. Cierto que el físico —y sobre todo el dolor— puede condicionarte para que tu mente no discurra con fluidez, pero hay que tratar de salvar ese obstáculo. Nuestro cuerpo es nuestro lastre, pero no debe arrastrarnos a caer en esa dinámica de lo inactivo —por estar pendiente de lo inmediato— cuando surge un obstáculo o contrariedad. Ahora solo hace falta aplicárselo. Desde luego, existe una conexión entre lo físico y lo mental. Si estás bien físicamente, todo resulta más fácil. —ECP: Seres de un día es un cruce de caminos narrativos, poéticos y ensayísticos. ¿Cómo germinó este libro, cómo fue su desarrollo y cómo lo coronaste? —ALG: Se fue germinando solo. Ya hace tiempo surgían textos que iba dejando por ahí, hasta que decidí no dispersarlos demasiado. En los últimos dos o tres años fue cuando perfilé que podía darse la posibilidad de algo más unitario en forma de publicación. Dejé que hablara el cuerpo, y me pedía una inmersión de este tipo, con total sinceridad, sin máscaras (aunque nunca las manejé). Este es el resultado. De vez en cuando, abro las páginas, leo un texto, y no dejo de sorprenderme porque sea yo quien haya escrito cada pieza. —ECP: Ahora una pregunta más epidérmica que cerebral. ¿Cómo se va reproduciendo Seres de un día con los lectores? ¿Qué percepciones tienes tras varios meses en la calle? —ALG: Positiva. Sé que es un libro que tiene que entrar, que cuando se produce ese momento intravenoso se constata otra percepción del mismo. Me enriquece lo que el lector, en su sinceridad, me transmite, aunque no siempre comparta sus apreciaciones, como por ejemplo cuando alguien me llegó a decir que era «el libro más potente que había publicado». Tampoco es eso. Desde luego, es una apuesta particular, arriesgada, y me complace —a qué negarlo— cuando conecta con la persona que está al otro lado, pero a estas alturas, tampoco puedes estar pensando en eso. A veces uno tiene que escribir lo que tiene que escribir, aunque sepa que no tendrá excesivo eco. —ECP: Un indicio del carácter ensayístico de Seres de un día es que al final se ofrece una breve bibliografía manejada. Entre las obras citadas se repiten los nombres de Gaston Bachelard, Gilles Deleuze y Félix Guatari. ¿Qué te ofrecen estos tres pensadores franceses? —ALG: Mucho. Sobre todo los dos primeros, aunque también autores como Henri Bergson, Leopardi o María Zambrano tienen su poso oculto y, sin embargo, muy latente. Te obligan a repensar otros aspectos de lo creativo, de los conceptos espacio-temporales, de la duración, de la imagen poética, de lo cotidiano como algo trascendente, y evidencia o pone frente a ti aspectos que, aunque veías, no asimilabas en su profundidad, no llegabas a interiorizarlos. Digamos que representan la base constante sobre la que he ido creciendo en mi reflexión; con más disfrute que dolor, con más pasión que resignación. —ECP: Hay varias poéticas en Seres de un día en las que desarrollas tu visión de la imagen, del yo, del envoltorio y el contenido en un texto, del proceso de escritura como búsqueda y necesidad, de la contemplación y la acción, la preocupación del tiempo, el receptor… Son verdaderas joyas. De hecho, podríamos definir todo el libro como tu poética… ¿definitiva? —ALG: Espero que no. Sigue construyéndose, pero por primera vez en mi vida he puesto un punto de partida, una base desde la que seguir creciendo. Lo que me gustaría es que mis ensayos no estuviesen por encima de mis poemas, ni tampoco que tengan que explicar los mismos. Habría ahí un claro desequilibrio en el que espero no incurrir. Se trata de que esa construcción siga proyectándose, que no cesen las preguntas, porque solo así sabré que tampoco hay respuestas, pero no hay que dejar por ello de indagar. Sería la mejor señal. —ECP: Eres cofundador de la asociación cultural Mucho Cuento, coordinas talleres de prosa y has publicado libros de relatos como El fantástico hombre bala (El Páramo, 2010). Todo hace sospechar que hay un narrador algo escondido en ti. En Seres de un día tus exposiciones e indicaciones se refieren al poema, no al relato. ¿Por qué en tu producción no hay preferencia por la narrativa? —ALG: El número de publicaciones no es indicativo, aunque ya llevo publicados dos libros de relatos. Cierto que lo poético fluye en mí como algo inmediato, pero también es cierto que tiendo hacia formas prosaicas con suma facilidad, que impregnan mi discurso sin percatarme de ello. Sin embargo, lo narrativo puro (el cuento, por ejemplo) requiere otro tempus y otra atmósfera, y si estoy inmerso en lo poético, me cuesta más manejarme en este terreno porque cada plano tiene sus propias claves. Sin embargo, ese acento prosaico hace que derive hacia terrenos fronterizos en los que suelo encontrarme cómodo. —ECP: Unamuno definió el lenguaje como el vestido transparente del pensamiento. A veces, más que un vestido, parece un disfraz, ¿no? —ALG: En mi caso creo que no. Sí es cierto que en otras voces puede darse ese disfraz, muy bien conseguido, pero solo es eso: un envoltorio. No deja ver lo que hay debajo, no se trasluce, y a mí, personalmente, deja de interesarme en cuanto reconozco más pose que otra cosa. Los disfraces es lo primero que entra por la vista, lo que atrae o cautiva, pero hay que ver qué y porqué se disfraza alguien. El lenguaje debe estar libre de tantas impurezas, soltar lastre, que pueda caminar y proyectarse hacia espacios en los que la voz, la palabra, se hayan desprendido de lo que realmente pesa, lo excesivo, y comenzar el camino hacia lo auténtico. —ECP: En ‘Fuera/dentro’ haces introspección y buceas entre los obstáculos cotidianos que te surgen para escribir: trabajo, familia, vida social... ¿Esos obstáculos, en el fondo, ayudan al reto de la creación o frenan el estímulo? —ALG: No sé qué contestarte. ¡Ja, ja, ja! Lo que en un momento dado te perjudica, en otro puede beneficiarte. El punto medio, el equilibrio, es básico para saber dónde colocarte frente al resto de tu particular universo y no desvirtuar tu potencialidad creativa, pero no es fácil, no, y no todos los días lo consigues. Los obstáculos están ahí, lamentarte no sirve. Busco tratar de sortearlos, de convivir con ellos y que me dejen hacer. Verlos de otra manera, en definitiva. Aunque es un pulso constante, una carrera de fondo en la que no puedes detenerte ni obsesionarte con lo que no llega. —ECP: En ‘Impacto’ hablas de cómo nos conmueve el dolor de los demás y cómo el escritor puede hacerlo suyo, naciendo una especie de solidaridad creativa. ¿Cómo valoras como lector y autor contemporáneo la escena de la llamada “poesía de la conciencia crítica” en España? —ALG: Creo que es necesaria cierta conciencia crítica. Me merece un respeto quien ejerce esta postura cuando “aparentemente” todo va muy bien y no resulta ser así, quien ha ido marcando una trayectoria, una coherencia, una continuidad. El capital te puede crear escenarios complacientes o severos, aunque su intención siempre es la misma: el menoscabo del individuo. Por ello conviene no perder de vista que, en y desde la escritura, no se debe potenciar la idea de que tenemos que dar gracias, todos los días, al viejo metal por su usura y avaricia; sobre todo mientras hay gente que está pasándolo mal como consecuencia de su devastador paso. —ECP: ¿Tu padrenuestro podría ser el cinematográfico de Pilar Miró en versión literaria «Novalis, que estás en los cielos»? —ALG: ¡Jajaja! Algo así. Lo curioso de todo es que no había caído en las apariciones de este autor. Cierto es que el libro está cargado de citas intertextuales que bien son punto de apoyo, origen, o continuidad de un pensamiento. Incluso quité alguna más, porque ya me parecía excesivo. La aparición de estos autores (poetas o pensadores) no es más que la ventana que me abren, el punto de contacto que se produce cuando reflexiono sobre sus palabras y entran en mí, y se produce una reacción, un sentimiento. Sin esa fricción, ese choque, no habría chispa para cada uno de estos textos. —ECP: También tratas la influencia del contexto urbano o rural en el oído del que escribe. Cunqueiro se compadecía de aquellos niños criados en entornos industriales que no sabían distinguir apenas dos tipos de canto de ave. ¿Qué hacemos los poetas con la naturaleza?

—ALG: Esta cuestión daría para mucho. La naturaleza se usa con frecuencia como un recurso más. A mí ese plano apenas me atrae, la verdad. Para mí no es solo un recurso. Hay una interiorización, una vivencia, un contacto, mi acercamiento a ese mundo no es de ahora ni participo en ninguna moda. Los poetas tendríamos que acercarnos, desde la desnudez, a la naturaleza, no porque pensemos en escribir grandes poemas, sino porque en ella hay muchas respuestas y muchas lecciones de humildad, frente a nuestros egos y abusos. Descubrir, reconocer el canto o el plumaje de una oropéndola (por poner un ejemplo), dejar o no constancia poética de ello, nos acerca a la belleza y al reclamo de un mundo (la naturaleza) que no queremos que se deteriore más, que no desaparezca porque nuestro destino también cambiará radicalmente. —ECP: Viendo tu evolución desde Cuando duermen los vecinos (1995) hasta Aprendiz (2013) pasando por Rutas exteriores (1999), Animales perdidos (2005), Picados suaves sobre el agua (2009) o Celador (2012) y, en el caso de que tengas el trabajo adelantado, ¿vamos a encontrar un nuevo camino estético o temático en tu próximo poemario? —ALG: Creo que más temático que estético, pero sí se verá algo distinto en ese nuevo trabajo. No tendrá casi nada que ver con Aprendiz, del que hace ya cinco años de su publicación. Se vuelve uno más exigente y más lento, desde esta invisibilidad en la que me muevo, y en la que trabajo tan a gusto. […] Lo mejor está siempre por llegar, quiero pensar eso cuando escribo, sobre todo cuando voy avanzando por terrenos familiares y, aun así, siempre regresa la extraña sensación de que parece que es la primera vez que pongo el pie en ellos. En el fondo no puedo articular mis días sin la escritura, es otra forma de respirar más completa. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

||||||

Canal RSS

Canal RSS