|

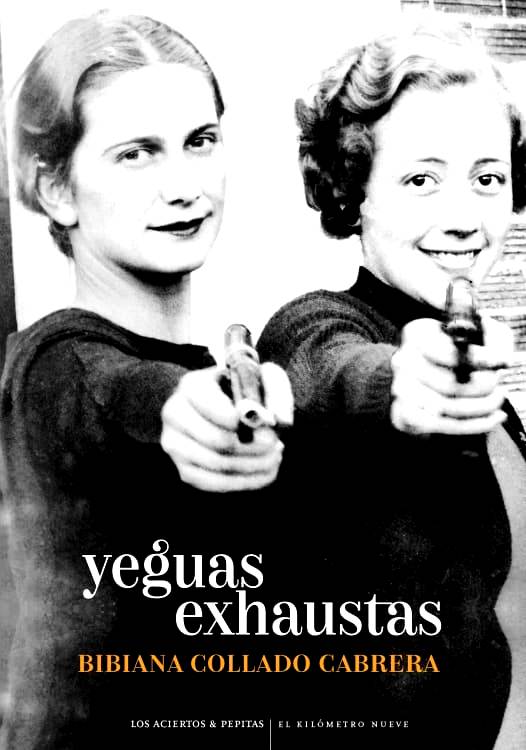

Entrevista realizada por FLORENTINA CELDRÁN Yeguas exhaustas Acaba de salir la tercera edición de Yeguas exhaustas (Pepitas de Calabaza, 2023), la primera novela de Bibiana Collado Cabrera, quien hasta ahora había publicado poesía, yendo prácticamente a premio por poemario: en 2009 fue Premio Voces Nuevas, que publicaba en la editorial Torremozas, y ese mismo año fue Premio de la Universidad de Valencia; Como si nunca antes (2012) fue Premio Arcipreste de Hita; en 2016, con El recelo del agua, fue accésit del Premio Adonáis; en 2017, Certeza del colapso recibió el Premio de la Universidad Complutense. Su último poemario ha sido Violencia (La Bella Varsovia, 2020), pero vamos a entrevistar a esta autora por su estreno deslumbrante como narradora, así que enfoquemos bien y aprendamos de su conversación, no sin antes dar las gracias a la iniciativa “¿Qué estás leyendo?” del club de lectura de la librería La Montaña Mágica, que pudo traerla a Cartagena para que gozásemos de su presencia en el café Mister Witt. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Bibiana, en una ocasión dijiste: «escribir es partir de la vida, pero no tiene que ser autobiográfico, lo que tiene que buscar es que muchos nos identifiquemos con lo que se dice», pero en Yeguas exhaustas has jugado a contarnos una autobiografía, escribiendo en primera persona, introduciendo “incisos” para entrar y salir de la novela con total soltura, de manera que podríamos empezar aclarando el tema de la ficción y la realidad en el libro. —BIBIANA COLLADO CABRERA: Yeguas exhaustas está escrito en primera persona, pero no es una autobiografía, ni mía ni de Beatriz. El libro se apoya en experiencias de vida que nos atraviesan como comunidad, que configuran un espacio en el que podemos ver reflejada la sociedad en la que vivimos. Esta novela tiene, en todo caso, vocación de biografía colectiva. —ECP: El libro se estructura en diez capítulos, tres incisos y un remate, una estructura original y arriesgada que juega con el tiempo y con la presencia de ti misma como autora y personaje. Explícanos por qué eliges esa estructura. —BCC: Cada capítulo se corresponde con un episodio revisitado de la vida de Beatriz. La protagonista vuelve a diferentes momentos de su historia y los reinterpreta desde su presente: aquel concierto de Camela al que asistió en las fiestas de su pueblo cuando era adolescente, su llegada a la capital y a la universidad, la vez en que algunos compañeros se rieron de su manera de comer la fruta o cuando vio en sus alumnas gestos perturbadores que ella misma tenía. Estos episodios podían haberse extendido sin fin como en Las mil y una noches, tienen la forma de los relatos incrustados en la tradición oral; pero, a la vez, funcionan como artefactos de análisis social. Esas pequeñas fisuras del pasado son vistas como auténticos resquebrajamientos desde el presente, adquieren hondura y densidad, multiplican su significado. Los incisos y el remate me permiten realizar un juego metaficcional: la Beatriz del presente, que es la narradora, se cuestiona a sí misma sobre la pertinencia de tratar esos temas en la escritura. ¿Debería hablar de eso o no?, ¿resulta adecuado?, ¿se está exponiendo demasiado?, ¿lo está contando todo?, ¿por qué oculta lo que oculta?, ¿tendrá consecuencias? Las personas que leen el libro reflexionan junto a la narradora (y junto a mí) sobre el abordaje literario de estos temas. —ECP: Yeguas exhaustas es una novela en la que se abordan, entre otros, el tema de la violencia de género ligado a la clase, lo que no deja de ser una apuesta arriesgada porque parece que no está “de moda” hablar de clase social. Sin embargo, no solo planteas el tema de la clase, sino que abordas también los engaños de la meritocracia. ¿Cómo se ha fraguado esta idea y qué dirías a los que piensan que ya está todo conseguido? —BCC: En mi opinión, Yeguas exhaustas es un libro que trata sobre las violencias de clase. Esas acciones estructurales que se ejercen desde fuera, pero también desde dentro, y que provocan que “los de abajo” no nos sintamos a gusto en determinados ambientes, que no tengamos un acceso real a ciertos estamentos, por mucho que el sistema se llene la boca diciendo lo contrario. En la novela se alude de una manera directa a los círculos artísticos y a los académicos (universitarios), pero esta realidad impregna todos los campos de poder. Los títulos y los méritos son incapaces de colocarnos en igualdad de condiciones. —ECP: Al inicio de la novela hay tres citas de tres canciones de Zahara, Alizz y Tangana que son toda una declaración de intenciones sobre el papel de la música como efecto delator del origen de cada uno. De hecho, los capítulos 3 y 4 se titulan ‘De por qué empecé a escuchar a Camela para que mi madre me quisiera’, en dos partes. ¿Es la música un factor social tan delator? —BCC: La música es un hecho cultural y profundamente afectivo, arraigado a nuestra educación emocional y a nuestra experiencia de vida. Nuestras emociones y nuestro lugar en el mundo quedan fijados de una manera muy potente en nuestra vivencia musical. Ese punto de partida me parece interesantísimo y convierte a las canciones en un arma que puede fácilmente ser utilizada para ejercer violencia de clase. Los padres de Beatriz escuchaban a Manolo Escobar, no a Bob Dylan. ¿Qué implicará eso para Beatriz en su intento de acceder al mundo académico? —ECP: La violencia está en la base de toda la novela. Desde el inicio juegas fuerte con el lector introduciéndonos en el tema de la violencia a través de episodios que pueden parecer, en principio, banales: el dolor ante la regla, coger un autobús... Al tiempo, introduces temas que suelen ser tabú, como el dinero, los gastos en una pareja, en una casa... Y creando elipsis que nos obligan a ser lectores muy activos. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección, de graduación de la violencia? ¿Podríamos incluso considerar Yeguas exhaustas como la continuación del poemario Violencia? —BCC: Sin duda, Yeguas exhaustas está profundamente ligada a mis libros anteriores. La cuestión de la violencia de clase (el problema del origen, la “vergüenza” que se nos hace sentir, el borrado de la genealogía rural, etc) entronca con Certeza del colapso. Y la machista, efectivamente, enlaza con Violencia. —ECP: Las alusiones al franquismo y su influencia social a través de películas como La ciudad no es para mí o el término ruralines son importantes para entender la evolución del personaje, de la familia de la que procede, de cuál es su entorno. Pero, ¿crees que sigue siendo importante en la actualidad? —BCC: Resulta importantísimo entender el imaginario cultural que hemos heredado y cómo condicionó nuestra manera de construir lo moderno tras la Transición. Esa supuesta modernidad apartó o borró algunos términos y conceptos porque los vinculó con el pasado: ahí es donde se origina la falla, la torcedura, el complejo. —ECP: Siempre se ha defendido la idea de que la educación funciona como un ascensor social, pero en Yeguas exhaustas no parece que sea posible. ¿La clase social sigue siendo, pese a la educación, un lastre fundamental? —BCC: Sí. Sin duda. —ECP: Planteas también el tema de la integración de los emigrantes, incluso cuando se trata de emigrantes del mismo país y los problemas de la lengua, o la lengua como control social. ¿Hemos creado con la lengua un problema de algo que debería ser una riqueza? —BCC: Las lenguas suponen siempre una riqueza y deben ser abordadas bajo ese prisma. En la novela, en otras cosas, pretendo hacer un homenaje a esa emigración interna que supo integrarse tan bien lingüísticamente, libre de muchos de los prejuicios que nos devoran hoy en día. A su vez, el capítulo que aborda este tema en el libro muestra como una lengua, cualquier lengua, puede convertirse en una herramienta para ejercer violencia de clase. —ECP: Se ha aprobado una ley de protección de la infancia conocida como la ley Rhodes, y en la novela nos interpelas: ¿si Rhodes fuese mujer, como lo fue por ejemplo Exilia Saldaña, mujer, negra, latina, habría una ley con su nombre? ¿Crees que la violencia, incluso en la infancia, tiene distintas formas de medir en función del género? —BCC: Por supuesto, según la procedencia, según el estrato social, según el género. Es flagrante. El caso al que aludo en la novela es tremendamente revelador. —ECP: Los capítulos 5 y 6, a mí, como docente, me inquietaron con su título ‘De por qué tengo miedo a mis alumnas’. Su lectura es uno de los momentos duros del libro: temas como la usurpación intelectual, los abusos, la anorexia, bulimia, abortos, las relaciones profesoras-alumnas y la supuesta ejemplaridad por parte de las docentes, tema este que ya aparecía en Violencia, todos ellos ponen el foco en los institutos y universidades. ¿Crees que se están abordando los problemas o andamos simplemente poniendo maquillaje?

—BCC: Solo ponemos parches. En el mundo de la enseñanza siguen habiendo muchísimos tabúes. Convivimos con situaciones que rozan lo innombrable, que casi resultan impensables y, sin embargo, son cotidianas. Como sociedad no queremos saber muchas de las cosas que realmente están sucediendo porque nos resultan inasumibles. —ECP: Pocos libros nos han vapuleado como lo has hecho en esta novela. ¿Para cuándo el próximo proyecto? ¿Estaremos ante una nueva novela? ¿Volverás a la poesía? —BCC: La poesía va a estar siempre. El lenguaje poético es mi modo de estar en el mundo, por eso lo atraviesa todo, también la narrativa. Así que en el futuro habrá un nuevo poemario y también otra novela. El deseo de escritura se abre camino, difuminando cada vez más los límites entre los géneros.

0 Comentarios

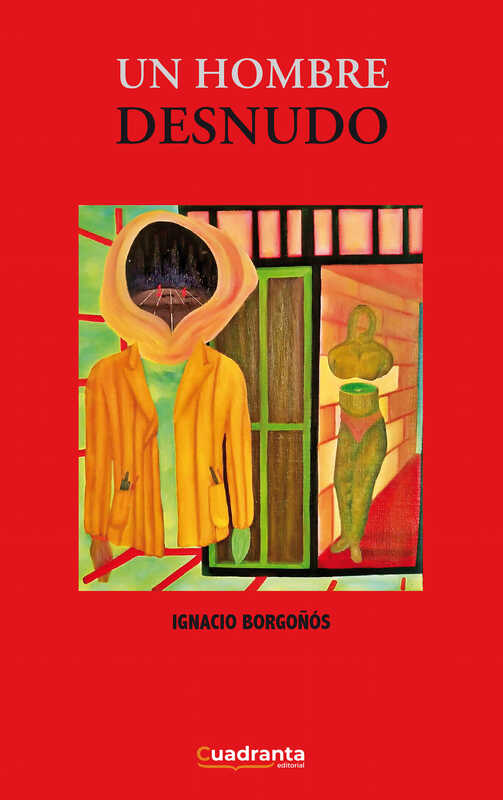

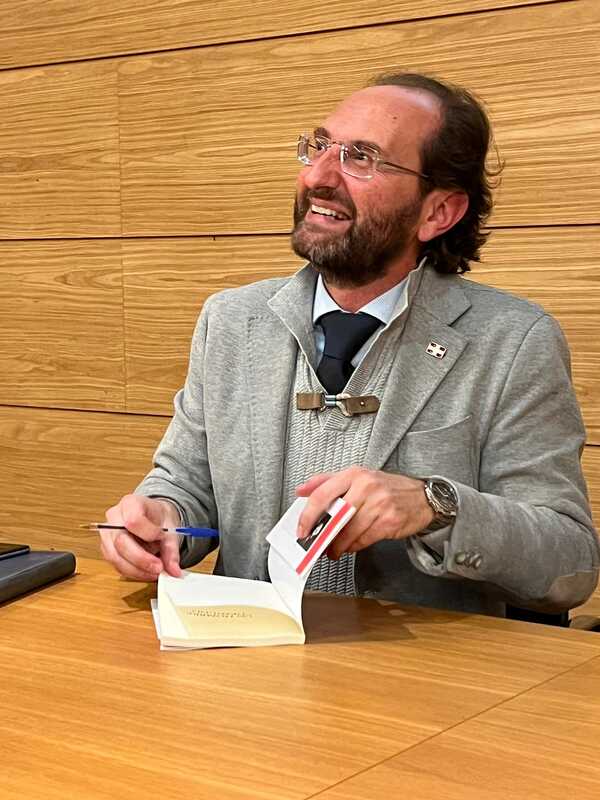

Entrevista realizada por FLORENTINA CELDRÁN Un hombre desnudo Un día antes de la pasada Nochebuena, al narrador Ignacio Borgoñós (Cartagena, 1975) se le ocurrió presentar su novela Un hombre desnudo, recién publicada por la editorial valenciana Cuadranta. Yo tuve el honor de ser su escudera en dicho acto, celebrado en un lugar privilegiado: el auditorio del Teatro Romano de su ciudad natal. Estaba a rebosar. Hubo gente que se quedó de pie. A los que le hemos tratado no nos sorprende ese lleno de asistencia: Ignacio no sólo es un brillante contador de historias, sino que es una figura de la intelectualidad local tangible y universalista, nada distante, una voz humanista que baja al barro social, moral, y a la que da gusto leer, escuchar y, por supuesto, aprender. Aproveché la ocasión para entrevistarle y que los lectores de El coloquio de los perros supieran que cuando se habla de la obra de Borgoñós se tocan temas incómodos, que no deberían serlo en una sociedad occidental sin tabúes. Veamos, pues. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: «Después de aquel incidente que habría de cambiarle la vida, fue al parque y comenzó a quitarse la ropa hasta quedar totalmente desnudo. Esa es la única certeza». Este es el inquietante inicio de tu última novela, Un hombre desnudo, ¿pero cómo nos la resumirías, sin rompernos la magia? —IGNACIO BORGOÑÓS: Se trata de una novela existencialista, donde un hombre que se dedica al curioso trabajo de escribir las frases que solemos encontrar en los sobres de azúcar cuando acudimos a una cafetería sufre un encuentro fortuito que voltea su vida por completo. Ese hecho le hace tomar la decisión de desnudarse para llamar la atención de los demás, sin embargo, nadie lo ve así: desnudo. Y es esa extrañeza la que recorre todo el libro como una gran metáfora de lo desapercibidos que podemos pasar para los demás, incluso para los más cercanos. —ECP: Existe un debate entre los escritores sobre cuando un escritor tiene agarrada una novela. Pilar Adón nos dice que ella la tenía cuando tenía claro el final. Jesús Perona cuando algo en la actualidad le sacude con fuerza. De Javier Marías se ha dicho que, si tenía una primera frase, tenía el libro entero. En tu caso, ¿cuándo agarra Ignacio Borgoñós una novela? —IB: Pues cuando tengo una imagen. Para mí eso es lo primero. Para tener la certeza de que esa imagen es lo primero hay que deconstruir la novela, esto es: imaginemos un libro cualquiera con su cubierta, sus páginas; antes de eso está la edición, la corrección, el proceso de escritura, las notas y, antes, el folio en blanco. Pero yo me pregunto qué hay antes de ese folio en blanco, y es cuando veo con más claridad la respuesta a esta pregunta que me haces. Veo una imagen. Es un pensamiento, una fotografía mental. Esa imagen te lleva a otras imágenes, te lleva a crear una trama y entonces ya tienes ahí el germen de la novela, del cuento o de lo que escribas. Has llegado al núcleo de todo esto. —ECP: Un hombre desnudo es lo que se suele tipificar como una novela corta. La acción trascurre en dos días y se estructura en 16 capítulos, que no tienen un orden cronológico y donde hay un elemento —el lector tendrá que descubrirlo— que funciona como la clave de bóveda de su estructura. ¿Cómo se decide un esquema tan preciso? —IB: Bueno, empecemos por eso de novela corta, que lo acepto, que incluso me gusta, porque vivimos en un mundo donde todo tiende al reduccionismo, donde nadie tiene tiempo para nada y por eso la concisión es importante; pero veo un afán denodado por etiquetar todo, incluso las novelas: cortas, históricas, románticas... En el fondo solo son novelas. Y si hubiera que hacer una distinción, me gustaría hacerla en el sentido de si son buenas o no lo son. Es más, si pienso en uno de mis libros favoritos, La metamorfosis de Franz Kafka, entra en esa tipificación y, sin embargo, es uno de los mejores libros de todos los tiempos. Lo que quiero decir es que no importan las etiquetas ni la distancia recorrida con más o menos palabras, sino el mensaje. Puedes leer un tocho y quedarte impasible, y leer una novela de pocas páginas y cambiar para siempre tu postura ante el mundo. Con respecto al esquema preciso de mi novela, eso lo hacen los años escribiendo. Empecé con diecisiete y no he parado. Algo habré aprendido del oficio, digo yo. He aprendido a no leer de una manera inocente, sino fijándome en cómo lo hacen los demás, en qué técnica emplea cada escritor, asomándome a las estructuras internas de sus escritos. Digamos que así juntas un buen puñado de herramientas literarias que después puedes poner en práctica. Lo que está claro es que hay un trabajo previo al tecleado frente a la pantalla del ordenador, donde hay un puñado de papeles pintarrajeados, con flechas, con notas, con números para decir que esto va delante y esto otro va detrás. Un pequeño lío que a veces no entiendo ni yo mismo. Pero en todo ese proceso se va clarificando la idea que luego tecleas y ya se parece mucho al resultado final. No me interesaba hacer una novela plana, sino una que funcionara como fotogramas que pudiera recortar y así hacer dos tramas que finalmente se tocan. —ECP: Nuestro protagonista no tiene nombre y en el título utilizas el indeterminado “un” en lugar del determinado “el”. ¿Por qué esta decisión? —IB: La decisión es porque se trata de un “universal”, esto es, porque pienso que lo que le sucede al protagonista le puede suceder a cualquier persona. Nos vale a todos. Cualquiera de nosotros puede aparecer desnudo ante los demás y sentirse ninguneado, extrañado de que nadie vea sus problemas, sus vergüenzas. A mí me interesan los seres innominados, ahí es donde están los verdaderos héroes y no en Marvel. —ECP: En algunas de tus novelas anteriores --Hotel Mandarache con Cartagena o Recitando a Petrarca con Budapest y Toledo—, las ciudades han sido un protagonista más de la novela. Sin embargo, en esta la ciudad es Madrid, pero no tiene un gran protagonismo. —IB: La sitúo allí porque Madrid es una gran ciudad y yo necesitaba el espacio de una gran ciudad para desarrollar toda la trama. Suelo visitarla a menudo y poco a poco voy conociendo más aspectos de ella. Cuando viajo allí levanto la cabeza, veo, y claro, sin querer se va erigiendo el escenario de mis novelas. La he utilizado muchas veces, incluso en cuentos. Me encanta como ciudad, sus avenidas, sus museos, sus bares y librerías. Es como un grandísimo escenario de cine. Sus posibilidades son infinitas, como el Nueva York de Woody Allen. Por eso, escribir historias con Madrid de fondo es muy fácil. No hace falta que trate de darle protagonismo porque por sí misma sobresale. —ECP: Toda la obra está llena de guiños literarios, como el perro Chesterton, que nos hablan del gran lector que es Ignacio Borgoñós. ¿Nos cuentas cuáles son tus gustos, tus influencias? —IB: Tres escritores han influido en mí de manera definitiva, estando curiosamente dos de ellos a tiro de piedra. Son Baroja, Pedro García Montalvo y Miguel Sánchez Robles. La lectura de El árbol de la ciencia de Baroja fue el que me hizo acercarme a la literatura. Si no hubiera leído ese libro, quizás jamás hubiera escrito. Los libros de García Montalvo fueron la reafirmación literaria, escribir conforme su estilo, imitándolo, me dio mucha seguridad y los primeros premios literarios. Sin duda, está en mi formación como escritor. Y Miguel Sánchez Robles es la actual cima, leerlo es apasionante, me ha enseñado muchísimo. Lo admiro y él lo sabe. Eso con respecto a mi formación como escritor. Con respecto a mis gustos, yo destacaría a Francisco Umbral como el mejor prosista en español. Leerlo es embrujador, tiene una facilidad para leerse y una maestría que me pasman. Todo ello aderezado de unas frases demoledoras que están impregnadas de certeza y literatura. Sin ir más lejos, por lo que decíamos antes de Madrid, él escribía: «Madrid huele a tarde de toros, a la mierda del animal muerto, a fumador piorreico y, un poco, a Anís del mono». Guau. Y me encanta la poesía de Manuel Vilas, que es auténtico rock and roll; porque a pesar de ser narrador soy lector de poesía: Whitman, Joan Margarit, Szymborska, Adam Zagajewski... Y si de lo que hablamos es de libros de mi predilección, pues El palacio de los sueños de Kadaré; La metamorfosis, que cité antes; El callejón de los milagros de Naguib Mahfuz; Los detectives salvajes de Bolaño; el cuento ‘Casa tomada’ de Cortázar; Luces de bohemia de Valle; las Meditaciones de Marco Aurelio, casi todo lo que he leído Philip Roth, Memorias de Adriano de Yourcenar; me encanta Houellebecq, hay cuentos y poemas de Borges que me han dejado de una pieza, en fin, podría estar así hasta el infinito. Es un privilegio poder leer así, salvaje. —ECP: En tu anterior novela, Un hombre analógico, con la que ganaste el premio José Luis Castillo Puche, el protagonista elaboraba crucigramas. En ésta hace las frases para los sobres de azúcar. ¿Nos quieres forzar a ver todo aquello que, aunque cotidiano, nos pasa desapercibido? —IB: Insisto en que en lo innominado está la heroicidad. Hay mucha gente interesante que no sale del anonimato. Me atrevería a decir que los mejores escritores seguro que no están publicados. Me planteo aquí cuántas escritoras habrán quedado en el olvido a lo largo de la historia e incluso en el anonimato por el hecho de haber sido mujeres en un mundo machista. Por eso en mis últimas novelas los personajes no tienen nombre y hacen cosas cotidianas pero a la vez extraordinarias. Hay, quizás, una obsesión por la normalidad alcanzada por éstos y los azarosos acontecimientos que voltean por los aires esa ansiada normalidad. Entonces, si lo que ansiamos es esa cotidianidad, es que en ella está la virtud. Pasar desapercibido en ocasiones se parece a la felicidad. Hay demasiado ruido en la sociedad actual, que nos distrae de lo esencial. Como en el libro, hay muchas personas desnudas a quienes no hacemos ni caso. —ECP: En una entrevista anterior dijiste que con tus obras querías manifestarte «para no morir de frío, ya que escribir me da calidez y me reconforta», pero el panorama editorial es duro, complicado. ¿Cómo ves la situación en la actualidad? ¿Escribirías, aunque no pudieses publicar? —IB: En una ocasión, el escritor leonés Julio Llamazares hizo una distinción entre los escritores que escriben solo si van a publicar con cierto grado de éxito y los que seguirían escribiendo aunque supieran que jamás van a publicar. Yo me encuadro en este segundo grupo. Es lo único que sé hacer. Es donde realmente me siento yo mismo. Cierto es que me encanta hacer mía esa frase del escritor gallego Manuel Rivas que dice «escribo para no morir de frío», que me pareció preciosa y que resumía perfectamente el asunto. Pero en realidad toda mi obra gravita en torno a una frase de Umbral: «Un aviso dejo, la muerte del libro y la herida en la idea». Así pues, escribo para evitar que se dé esa situación tan horrible sobre la que nos previene Umbral. No podemos tener en la feria del libro a Luis Landero en una caseta y en la de al lado a Mario Vaquerizo, porque no, porque el libro se muere entonces, porque nos vale todo y confundimos formato con interior. Y “la herida en la idea”, porque si solo leemos para ver quién es el asesino, o si nuestros modelos son los que roban bancos, los de la mafia, los vikingos o romanos de turno o los que van a hacer las bravuconadas más grandes, ¿dónde está la idea que aportan esos libros? ¿Dónde está el mensaje? En cambio hay un fuego literario sagrado que se inició con Homero y que ha ido pasando de mano en mano hasta los escritores actuales. Ése es el modelo que hay que seguir, bajo mi punto de vista. Así el libro no morirá ni la idea estará herida. Cuanto escribo va en ese sentido. Todo lo demás que nos venden es puro entretenimiento. Hay más profundidad en un libro de Albert Camus que en todo Netflix. Y claro que tiene que haber un espacio para todos los gustos, pero para el libro que aporte una idea también, no sólo un monopolio del entretenimiento. —ECP: Creemos, no sabemos si estarás de acuerdo, que eres un perturbador profesional, en esta novela por ejemplo afirmas: «Solo son dignas de amor verdadero aquellas personas que están dispuestas a empujar tu silla de ruedas. Todo lo demás es mentira». Fuera de un plumazo el amor romántico al uso... —IB: Me gusta eso de perturbador. Por el contrario, no me gusta que en cuestiones serias como en el amor nos limitemos a ver pasar gente por nuestra vida. Utilizaré de nuevo una cita literaria para explicarme, ahora toca un libro maltratado por encasillarlo en un género, porque en realidad es una gran historia de amor, como es Drácula de Bram Stoker, cuando allí se dice eso de: «El hombre más afortunado del mundo es aquel que encuentra el amor verdadero». El verdadero carisma y la nobleza de una persona se ven cuando vienen los reveses, ahí te das cuenta del significado de las palabras “te quiero” o de la gran mentira que has vivido. La posibilidad de la silla de ruedas siempre está ahí, lo que hay que ver es el coraje que tendremos para empujarla si nos toca hacerlo. —ECP: Los antiguos griegos crearon el mito de Pandora para hablarnos de los peligros de la curiosidad, pero en esta obra a ese tema se le da una vuelta de tuerca. ¿Es el azar, la curiosidad, lo que cambiará la vida a nuestro hombre o, como en la cita de Carrère del inicio, el problema es mucho más complejo que la mera curiosidad?

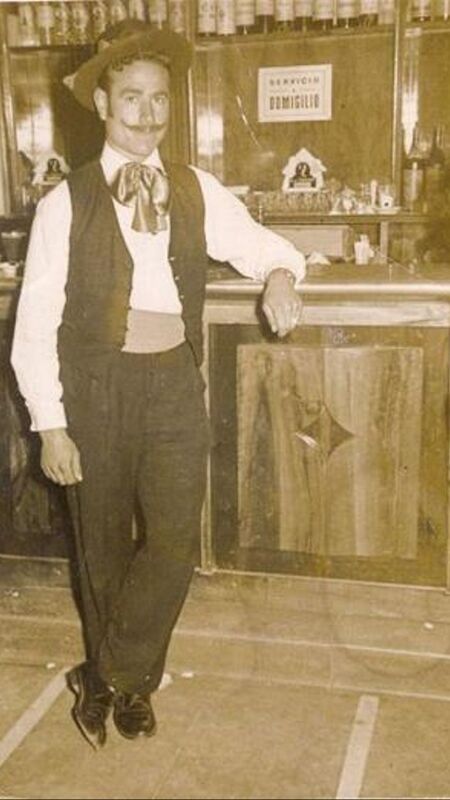

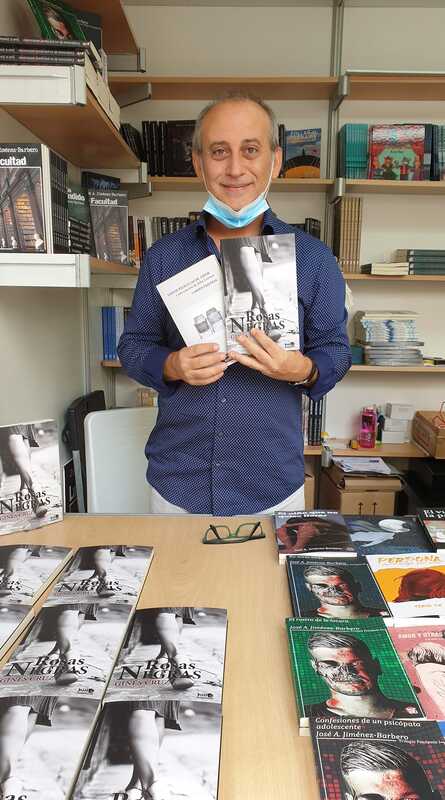

—IB: Desde que leí por primera vez a Paul Auster supe que el azar iba a ser determinante en todo cuanto fuera a escribir en adelante. El componente que tiene el azar en nuestras vidas es muy importante y casi siempre definitivo. Así que no puedo obviar eso en mi obra. En cuanto a la curiosidad, en Un hombre desnudo resulta determinante. El protagonista quedará indefenso en cuanto empiece a interesarse, a curiosear, tras su encuentro fortuito con un hombre que parece saber mucho de él, que le proporciona datos como si se conocieran de toda la vida, cuando sin embargo él no lo reconoce, no sabe quién es, pero le habla de una mujer de su pasado que quiere volver a contactar con él. Y, mientras, nuestro protagonista muerto de curiosidad y pasmado a la misma vez al saber que todo cuanto dicen de él es mentira. Aquí se abre quizá el aspecto más interesante del libro, cuando ante el lector se generan las dudas y tiene que inclinarse por apoyar al protagonista o empezar a pensar mal de él. Ahí es donde entra la cita inicial de Carrère. Este libro es como la vida, llevo la duda al límite. —ECP: Julio Llamazares dijo en una ocasión que los escritores siempre escribían la misma obra. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, son siempre los mismos temas los que rondan tu obra? —IB: Cuando un lector sabe apreciar el trabajo de un escritor espera más o menos lo mismo de su siguiente libro. De lo contrario se sentiría traicionado. Pero pasa lo mismo en cualquier disciplina artística, ya sea música, pintura. Eso desde el punto de vista del consumidor. Desde el punto de vista del creador estimo que lo más acertado que se puede hacer es crear un tono literario propio, esto es, sería bien fácil detectar un libro de Umbral entre una montaña de libros con solo leer una líneas de él. ¿Por qué? Pues porque tiene un estilo propio, salta a la vista. Por eso parece lógico que los escritores seleccionemos temas similares, que en el fondo son obsesiones que se liberan cuando trabajamos sobre ellas. Es más, acertamos explorándolas, llevándolas al papel, y el lector responde porque son auténticas y le llegan. Así pues, era acertado que García Márquez escribiera de ese inframundo de los más desfavorecidos, que Onetti lo hiciera de los que siempre parecen cansados, que Auster lo haga del azar, que Saramago lo hiciera de una manera ensayística y novelada a la vez. No sé si será la misma novela, lo que sí sé es que se escribe sobre las mismas obsesiones y por eso se marca un estilo propio. Entrevista realizada por FLORENTINA CELDRÁN Rosas negras Rosas negras se publicó en 2017. Esa primera edición voló de las librerías tras un boca a boca rapidísimo, que incluyó la creación de un club de lectura que lleva el nombre de la novela, y todo ello sin que se hubiese hecho nada más que una presentación en Cartagena, la ciudad donde se desarrolla gran parte de la trama. La novela que nos contará la vida de Victorina Gil es la historia de un grupo de mujeres que pelean sin descanso por mantener su dignidad en el peor ambiente posible. Ahora la editorial Raspabook vuelve a editarla y no queremos dejar pasar la oportunidad de conversar con su autor. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Hasta la publicación de Rosas negras tu campo de trabajo siempre había estado centrado en la música. ¿Cómo fue dar el salto a la literatura? —GINÉS CRUZ: Fue algo inesperado. Leyendo sobre temas cartageneros, me topé con Caridad la Negra y el Chipé. Pensé: “Qué buenos personajes para una novela y qué raro que nadie los haya utilizado”. Y sí encontré algunos personajes basados en Caridad, pero de manera muy libre. Así que me puse a trabajar a partir de la idea de esos dos personajes y acabé centrándome en unos hechos muy concretos, descubriendo el barrio del Molinete y conociendo una pléyade de personajes que vivieron y participaron en los acontecimientos que se narran en la novela: Federico Casal, Rosa la Galatea, Manuel Rodríguez Norte, Juana la Gitana, el alcalde César Serrano, Miguel Céspedes y otros que aparecen puntualmente. Una vez que tuve la historia organizada, decidí que la protagonista que iba a hilar toda la trama sería un personaje ficticio, Lucía (o Victorina Gil). En realidad, todos los personajes que tienen un mínimo de peso en la novela son personajes históricos, personas reales, salvo tres: la propia Lucía, Teresa (una prostituta que trabaja en los Gabrieles) y la narradora del último capítulo. —ECP: Tal vez tu formación musical te ayudó a orquestar un juego de voces en el que das cabida a distintos niveles de lenguaje, que van desde el más culto al dialectal. ¿Cómo fue ese trabajo de composición? —GC: La voz y el lenguaje son dos elementos muy característicos del ser humano, así que, cuando quieres definir un personaje, se convierten en un asunto fundamental, a mi juicio. La forma de hablar, el lenguaje que utiliza una persona, las expresiones, el vocabulario que emplea, elementos dialectales... Todo eso está influido por sus experiencias, dónde ha vivido, dónde ha viajado, cómo ha sido educado, dónde ha practicado su habla, a quién ha escuchado y de quién ha aprendido. Parece que hablamos el mismo idioma, pero la forma en que nos expresamos verbalmente es característica y personal. Así que la manera en que un personaje habla es, para mí, tan importante como su perfil físico. También ocurre con los olores que desprende, los movimientos de sus manos o los gestos de cara. Otro tema es el de la voz: el timbre, las inflexiones, la cadencia del habla, el volumen, la dicción, si hablamos de forma más melódica o más monótona, más pausada, más o menos firme... Son elementos que nos individualizan y que, además, provocan una reacción muy concreta en quien nos escucha. El problema es que, en una novela, es algo imposible de plasmar. A veces recurro a describir, siquiera someramente, cómo es la voz del personaje en cuestión. Pero no es suficiente, así que, a la hora de caracterizar al personaje, es una pretensión que nunca puedo satisfacer. —ECP: La estructura del libro es en capítulos cortos. Explícanos un poco esa decisión. —GC: Hay dos ideas que justifican la brevedad de los capítulos. Y ambas ideas tienen, curiosamente, un origen musical: mantener un ritmo alto en el desarrollo de la acción y evitar lo superfluo. No era mi pretensión escribir una historia de 600 páginas, cosa que, con la cantidad de historias y personajes que aparecen, sin duda hubiera sido posible. Entonces tendría que haber incluido descripciones que tal vez no fuesen esenciales, alargar diálogos o detenerme en detalles que, posiblemente, no aportaran nada a la narración. Para hacer eso con garantías hay que tener, creo yo, mucho oficio. Pero hubiera supuesto detener la acción con demasiada frecuencia, y todos los acontecimientos de la novela ocurren en el plazo de una semana. Los hechos históricos ocurren a un ritmo frenético y me propuse intentar plasmar esa sensación, ese ritmo, en la novela. Por otra parte, al tratarse de mi primer trabajo literario, me propuse un ejercicio de contención, intentando divagar lo menos posible y centrándome en los elementos esenciales de la historia y de los personajes. La idea de evitar lo superfluo, desde luego, no es original. Y, en mi caso, está influida por compositores tan dispares estéticamente como Stravinski, Anton Webern o Steve Reich. —ECP: ¿Qué dirías a los que piensan que la novela es una novela histórica? —GC: No tengo ningún problema con que se califique Rosas negras como una novela histórica, pero lo cierto es que yo no la planteé como tal. Entiendo que, en una novela histórica, los hechos históricos son el marco donde se desarrolla la acción, un contexto en el que se desenvuelven los protagonistas. Mi idea de base en Rosas negras es que los hechos son, en sí mismos, protagonistas de la narración. No son meras circunstancias, son la esencia de la historia que narro. Son la historia en sí. Por eso prefiero la expresión “historia novelada”, más que “novela histórica”. —ECP: Muchos de los personajes que pueblan la novela son personajes reales de la Cartagena previa a la guerra civil española. ¿Qué fue más importante, las imágenes conocidas de personajes como Caridad la Negra o tu idea de lo que querías hacer con ellos? —GC: Cuando la vida de una persona, o algunos de sus actos, pasa al acervo popular, es común que la imagen de esa persona se desfigure, para bien o para mal. Se convierten entonces en personajes de historias que se transmiten por tradición oral, y eso supone embellecer o afear, según los casos, exagerar, adornar tanto la persona como sus actos. Por poner sólo un ejemplo: la defensa de la Caridad no sólo tenía que ver con la defensa de la imagen de la patrona de la ciudad, sino también con la defensa de las personas convalecientes en el Hospital de la Caridad, que estaba anexo a la iglesia, y que podrían haber sufrido daños causados por una turba sin control. Sin embargo, en el imaginario colectivo lo que ha quedado es la idea de la prostituta que salvó la imagen de la Virgen. He de reconocer que, en este episodio concreto, me dejé llevar por la idea legendaria y popular de la Negra. Sin embargo, sí que intenté, a lo largo de la novela, mostrar a una Caridad humana. Una mujer que, ante todo, velaba por su negocio; buena persona, sí, pero absolutamente pragmática. E intenté hacer lo mismo con otros personajes, como el Chipé, Rosa la Galatea, Federico Casal o Manuel Martínez Norte. Para ello fueron fundamentales los estudios del profesor de la UMU Pedro Mª Egea Bruno, que tiene una nutrida cantidad de escritos sobre esta época y sobre estos personajes. —ECP: El Molinete, el barrio de la prostitución en la ciudad portuaria, aparece en la novela como un personaje más. ¿Por qué le has dado ese valor? —GC: El Molinete fue conocido, efectivamente, como el barrio de la prostitución, de los cafés cantantes, de los antros, de las reyertas y de la vida nocturna. Pero era mucho más que eso: La parte alta del barrio era una zona de viviendas de familias de clase trabajadora, de obreros, de estibadores, gentes humildes y honradas. Lucía reflexiona en uno de los capítulos que ese es el verdadero Molinete, el Molinete de día; que el Molinete nocturno no es más que una sombra de aquel. El hecho es que acabas por descubrir un barrio con carácter propio, una entidad que respira, que siente, que piensa, que actúa... Y eso, en definitiva, es lo que hace cualquier personaje. —ECP: Te has atrevido incluso con la meta literatura. ¿Cómo fue jugar con la Casa Tellier? —GC: Tal vez pueda entenderse como un capricho, pero el uso de elementos referenciales dentro de una narración la conectan, o al menos eso creo, con los tiempos, los lugares, los estados mentales, las realidades sociales o las ideas a las que esa historia pertenece o que esa historia quiere transmitir. Hay en Rosas negras referencias musicales, titulares de periódicos, la popularización del ingenio de la radio, referencias a noticias de sociedad de aquel año... Y desde luego, sí, a la Casa Tellier. Guy de Maupassant describe, en el cuento ‘La casa Tellier’, un prostíbulo absolutamente integrado en el pueblo donde se sitúa, igual que el establecimiento de Caridad la Negra, alejado de toda sordidez y donde Madame Tellier era querida y respetada. Además, no acaba ahí el paralelismo entre Caridad y la Tellier: ambas eran mujeres entradas en carnes, muy guapas y ambas tenían a su cargo a una chica llamada Rosa: Caridad tenía a la Galatea y la Tellier, a Rosa la Marraja. No sé si puede considerarse una manía, pero siempre que escribo he utilizado referencias literarias. En este caso, un cuento; en otros casos, un poema o incluso un personaje de otra novela. —ECP: Abordas temas relacionados con la prostitución de forma clara, sin medias tintas. ¿En algún momento, en alguno de los encuentros con los lectores ha supuesto este tema un problema?

—GC: No, en absoluto. Nunca he tenido problema ni he recibido ninguna crítica al respecto, ni siquiera por las escenas más explícitas. La verdad es que tenía verdadero interés por no romantizar la prostitución. Entiendo que el hecho de que las dos protagonistas principales fuesen prostitutas pueda hacer que el lector empatice con ellas, pero no me hubiera perdonado dibujar a dos “prostitutas felices”, contentas y orgullosas de la vida que llevan. De hecho, la llegada a la prostitución de Lucía (Victorina Gil) es absolutamente traumática. Caridad la Negra, por su parte, sufre una evolución a través de la novela: desde la jovencita que decide, en una orgía, que se va a dedicar a vender su cuerpo, creyendo ingenuamente que eso supondrá no depender de nadie y llevar una vida más fácil que si trabajara en un taller o una fábrica, hasta la conversación que tiene en el penúltimo capítulo con Manuel, donde llega a decirle, con una amargura conmovedora, «unos cuantos billetes y mi vida será tuya por una noche», reconociendo, después de tantos años, que su cuerpo, su vida, no le pertenecen. Me parece una confesión tristísima. —ECP: Wssel de Guimbarda y Caridad la Negra son dos iconos en Cartagena. ¿No te dio vértigo abordarlos? ¿Y cómo has conseguido que traspasen lo local? —GC: Sí, da bastante respeto, porque son personas muy conocidas, muy queridas y son muchos los que saben de sus historias. Como dices, son iconos. Pero creo que todo aquel que se acerque a la novela sentirá que están tratados con mucho cariño. Los personajes que he creado a partir de sus figuras están dibujados con la mayor consideración, casi diría admiración, hacia ellos. Respecto a la dimensión de Wssel de Guimbarda, Caridad la Negra y también, por qué no, Federico Casal, son sus propias vidas, sus actitudes ante el momento que les tocó vivir, las que los hacen atractivos. Es imposible tratarlos de forma plana; sería, a mi modo de ver, un desperdicio. Hay que tener en cuenta que son personajes novelados, sí, pero muy humanos, lo que resalta aún más la heroicidad de sus decisiones. Por decirlo de un modo simple: para un héroe es muy fácil ser heroico, pero para una mujer cuya vida ha sido terrible, o para un señor mayor que anda con dificultad, llevar a cabo un acto heroico tiene mucho más valor, mucho más mérito. —ECP: ¿Crees que hay todavía muchas Victorinas Gil? —GC: Muchas, sí. Muchísimas. Victorina Gil ve en la prostitución la única salida, la única alternativa a la miseria de vivir de la limosna. La prostitución no se nutre de mujeres que deciden ser prostitutas. Se nutre de mujeres, jovencísimas en muchas ocasiones, que son engañadas, abusadas y de las cuales hay un sistema que se aprovecha. No hay nada bonito, no hay nada romántico en la prostitución. Es cierto que el arte, la literatura, el cine o la ópera han usado ese patetismo para presentar personajes con los que el público ha sentido cierta simpatía (estoy pensando en la Olympia de Manet, Margarita Gautier de Dumas, la Violeta de Verdi o, salvando las inconmensurables distancias, la Vivian en Pretty woman), y, ciertamente, algunos han sido presentados con crudeza. Pero aún así, en el mejor de los casos, se ha creado conciencia de la prostitución como un “mal necesario”, no como un “mal a erradicar”. A mi juicio, un principio irrenunciable de cualquier sociedad que se considere inteligente es no basar el progreso, la riqueza o el bienestar de unos en la explotación y el sufrimiento de otros. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS