|

Entrevista realizada por BASILIO PUJANTE «Es conveniente la confrontación del personaje con sus demonios interiores» Con cada nueva novela Ginés Sánchez (Murcia, 1967) se afianza un poco más en la elite de la narrativa española contemporánea, estatus que ha conseguido con unas obras que apuestan por la ficción. Su último libro, Mujeres en la oscuridad (Tusquets, 2018), otorga el protagonismo a tres personajes femeninos que se ven envueltos en una trama con múltiples ramificaciones y en la que confluyen numerosos intereses. —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Mujeres en la oscuridad posee una estructura compleja (tres tramas paralelas que desembocan en una cuarta) y extensa (casi seiscientas páginas). ¿Cuál fue el germen del libro? ¿Qué te planteó mayor dificultad a la hora de escribirlo? —GINÉS SÁNCHEZ: Establezcamos que uno es persona, o casi. Una persona-escritora. Bien. Es una persona-escritora no-sicario o no-asesino en serie o no-mujer. Entonces hay velos entre esa persona escritora no-mujer y una mujer. Velos o, como decía Kundera, fronteras, posibilidades que no se llegaron a explorar. Y ese es el juego, en esta ocasión. Descorrer ese velo tenue que corre entre los géneros y escribir una novela desde el punto de vista femenino exclusivamente. Desde ese punto de vista y tomando las posiciones a las que el relato nos lleve. Asumiéndolas. Eso en cuanto al germen. En cuanto a las dificultades estas fueron más que nada de carácter formal y por autoimposición. Por ejemplo, se fue muy estricto con el hecho de que las cuatro voces —tramas— tuvieran el mismo peso en el conjunto de la historia. Por supuesto, eso provocó que hubiera que hacer, en determinados momentos, no pocos equilibrios. —ECP: La sección final del libro, desde el punto de vista cronológico, relata la huida de las tres protagonistas con un ritmo casi cinematográfico. ¿Reconoces la influencia de alguna road trip en esta parte de la novela? —GS: Las road movies y las road trips son apasionantes. Uno de mis géneros favoritos. Esa sensación de que el paisaje mismo va contando la historia… La influencia principal, en ese sentido, que yo le reconozco a la novela es de Gente nocturna de Barry Gifford. Por supuesto es distinta en cuanto a tema y muchos no la considerarán una road-lo-que-sea. Pero yo sé de qué hablo… —ECP: Miranda es prostituta. Retratas a una mujer fuerte que parece mantener siempre el control en un mundo sórdido. ¿Crees que hay demasiados tópicos relacionados con la prostitución tanto en la sociedad como en la literatura? —GS: La prostituta es un tópico en sí mismo. Lo es porque es una figura que conoce secretos, que trabaja en un lugar difuso, oculto. Todo ello hace que apasione en el imaginario colectivo. Al mismo tiempo que repele y al mismo tiempo que está estigmatizado (ahí están los insultos). También creo que es una figura que es muy desconocida y que está, en literatura (habría que repasar, por ejemplo, a García Márquez), excesivamente idealizada. Creo, además, que el punto de vista que se suele tener de ellas en la literatura es eminentemente machista. Porque poco de romántico debe haber. En cualquier caso, lo más chocante con ellas es la hipocresía que mantiene la sociedad. Fíjate que yo me he encontrado con mujeres, muy feministas, que son favorables al aborto pero que opinan que la prostitución debería ser abolida. Es decir, sostienen que una mujer puede decidir sobre su cuerpo para abortar pero no para lo otro. Aparte de la indefensión absoluta en que se encuentran aquellas que quieran ejercer esa profesión porque sí. Porque les apetece a ellas o porque prefieren estar de eso que de camareras. Me da la impresión, también, que el problema de fondo es que hay muchas mujeres que las ven como enemigas en la “guerra” contra los hombres. —ECP: Julia es una profesional de éxito, pero cuya vida personal está llena de lagunas emocionales. ¿Consideras que la ambición sigue viéndose como un rasgo negativo en las mujeres? —GS: Julia ha tenido que trabajar mucho. También ha tenido que soportar cosas que no han tenido que soportar sus compañeros varones. Entonces es ambiciosa, sí. Y ha alcanzado una posición por la que va a luchar hasta el final. Al respecto de esa connotación negativa, pues tal vez siga existiendo. Pero yo creo que es cada vez más escasa y que va quedando reducida a determinadas facciones del machismo. A aquella que en las altas esferas se siente amenazada por la irrupción de las mujeres. En cualquier caso lo bueno, entiendo, es que el concepto de ambición femenina, o de éxito femenino, ya no está mal visto entre las propias mujeres. Tal vez ese sea el primer adelanto. —ECP: El trío protagonista lo cierra Tiff, una chica muy joven que, como todas las de su generación, viven una vida en la que las redes sociales son muy importantes. ¿Cómo crees que afectan estas nuevas formas de relacionarse a la juventud? —GS: Tiff, más que de redes sociales, es una persona conectada a un aparato. Lo hace hasta el punto de que el aparato es un apéndice de su vida, del que depende para estar en contacto con los amigos pero también para obtener sexo, aunque también para tomar decisiones al respecto de su vida. Con Tiff, más que el concepto red social, se examina el concepto “chupete para adultos” que fue la televisión hace años. Solo que con evidentes diferencias. Porque la televisión no podía venir con nosotros en el metro. Ni tampoco podía interactuar. Y no seré yo quien diga que eso es mejor ni peor. Es distinto. En cuanto a en qué pueda estar afectando a la juventud, pues yo diría que, de momento, hay una pérdida de rituales. El ritual del juego, por ejemplo. El ritual de mirarse a la cara. De tener que buscar una forma de entretenerse que no sea meramente pasiva, que implique imaginación y levantar la cabeza. La pregunta, al final, es al respecto del ocio. Y de su gratuidad. Tal vez ese sea el cambio primordial. —ECP: Estas tres mujeres, fuertes aunque vulnerables, se ven mezcladas en una trama urdida por varios hombres. ¿Incluimos Mujeres en la oscuridad en este nuevo contexto de resignificación del lugar de la mujer en la sociedad? —GS: La realidad es que los hombres, en la novela, y salvo alguna excepción, mantienen conductas que son típicas de determinado tipo de comportamiento social muy extendido hasta la fecha y por el que, gracias a dios, empieza a haber gente en la cárcel. Y es ese comportamiento de “el mundo es nuestro y por tanto podemos hacer lo que nos dé la gana porque vosotros no sois más que objetos o, si acaso, esclavos”. En ese sentido, en la novela ese comportamiento se les arroga a los hombres. Y es frente el rol asumido que se rebelan las mujeres protagonistas. Y lo hacen a modo de canto general. Lo dicen ellas mismas: «Otra vez somos mujeres ante una reja. Y no deberíamos». —ECP: Las tres protagonistas acarrean diferentes traumas familiares: Julia con lo ocurrido entre sus hermanos; Miranda por la necesidad de apoyar económicamente a su familia; Tiff por el ambiente opresivo de su casa. ¿Cómo influyen estos hechos en su caracterización? —GS: Bueno, no se trata de personajes construidos a partir de un trauma. Pero entendí, y entiendo siempre, que es conveniente la confrontación del personaje con sus demonios interiores. Un personaje sin demonio es menos personaje. Porque esos demonios, o traumas, le otorgan complejidad, contradicción. Imperfección, al fin. Y todo ello con el añadido de que, si uno lo piensa bien, las formas de reaccionar de todas ellas al respecto de esos problemas, sus modos de afrontarlos, son más que discutibles. No son, desde luego, las que uno le aconsejaría a un amigo. Y, en cualquier caso, ¿Quién no arrastra piedras de su pasado? —ECP: La trama de intereses en la que las protagonistas se ven inmersas está relacionada con un personaje histórico que nunca citas directamente. ¿La teoría sobre su muerte que aparece en el libro es tan sólo ficción o responde a algún tipo de sospecha? —GS: Yo creo que esa es una cuestión que debería plantearse más desde el símbolo que desde el hecho concreto. Piensa, entonces, si fuera así como en la novela se cuenta, ¿tú crees que no habría tipos traficando con eso mismo? Es más bien a eso último a lo que yo quiero referirme. En cuanto símbolo. De ese determinado estado de las cosas del que hablaba antes. Y sí, es ficción. —ECP: Y hablando de Historia, ¿cómo interpretas la polémica sobre la Memoria Histórica en España? —GS: Pues como que hay dos Españas. Siempre las hubo. Y la sensación es que hay una España, la que “ganó”, que siente tanta culpa y tanta vergüenza que no puede permitirse siquiera que las heridas se curen. Esto es muy español. Y por supuesto la otra España, la que “perdió”, se siente afrentada. Y es normal. —ECP: En general, tu narrativa carece de elementos autobiográficos evidentes y se sitúa, al menos en apariencia, lejos de la autoficción. ¿Qué opinas sobre esta tendencia tan denostada últimamente desde algunos sectores de la literatura? —GS: Entiendo que dices que la autoficción está denostada, lo que me llena de desconcierto. Yo pensaba que era al revés. De hecho me he encontrado en entrevistas recientes teniendo que justificar la ficción. Pero, entrando al tema, me parece un recurso muy interesante y muy válido. La cuestión, tal vez, sea que hay diversos tipos de “narradores”. Rulfo decía que él no era bueno para contar algo que estuviera viendo. Que él, para narrar, tenía que fantasear con lo que veía, porque lo que veía no lo llenaba lo suficiente. En cualquier caso yo creo que la cuestión no es ficción o autoficción, sino hacer el trabajo de uno de una forma honesta y delicada. Y lanzo una pregunta al respecto y enlazo con una cuestión anterior. ¿Qué son las redes sociales sino un mastodóntico ejercicio de autoficción?

1 Comentario

DOS MIL NOVENTA Y SEIS. EL FUTURO SALVAJE DE GINÉS SÁNCHEZ Entrevista realizada por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ Mientras leía esta novela, me acordaba de aquella frase atribuida a Albert Einstein: «No sé cómo será la tercera guerra mundial, sólo sé que la cuarta será con palos y piedras». Me encanta la manera en que el narrador de esta historia se va a este mundo devastado y cruel, a esta nueva era de las cavernas —una vuelta muy a la vuelta de la esquina, como todos sabemos—, para narrarla de una manera absolutamente poética y cercana al delirio; con el ritmo sincopado y roto al que nos tiene acostumbrado el autor —al modo de un cómitre, palabra que he aprendido en esta novela: el tipo que azotaba con su látigo a los esclavos que remaban en las galeras— y ahora también, en esta último libro suyo, una poesía iluminada e iluminadora, en su crueldad, en su búsqueda de la esencia de unos personajes tan rotos y abandonados como el mundo que fue alguna vez. Claro que esa crueldad, esa búsqueda de la esencia y los personajes rotos están presentes en las otras novelas de Ginés Sánchez. Pero aquí todo ello se magnifica por el planteamiento: no sabemos cómo ha ocurrido, pero sí vemos las condiciones muy, muy jodidas en que vive la gente en este dos mil noventa y seis. No digo nada más de la historia, para que no se me escape algún spoiler, pero me resulta fácil destacar el resto, porque precisamente una de las cosas que más me ha hipnotizado de la novela es la forma en que está narrada, entre el turn-page y el poema en prosa visionario, con muchos de los recursos de este último pero sin romper nunca la pura narración: la enumeración caótica, los adjetivos insólitos, los detalles inesperados en las descripciones y, ante todo, la extraña adaptación que el narrador nos impone a la psicología de estos personajes devueltos a su animalidad, aunque lo que les queda aún de humanos es lo que nos resulta, precisamente, aún más inquietante. Me encanta que todo fluya a un ritmo trepidante, como una locomotora tan desbocada como el mundo que terminó justo antes de esta historia. Me encanta la furiosa libertad con la que la ha escrito su autor, al margen de esa ultracorrección que periódicamente invade nuestras novelas y las hace parecer traducidas: encadena en alguna ocasión oraciones que empiezan en gerundio, abundan esos infinitivos sustantivados y en plural, como “rebotares”, de cierto aire rústico y bruto —el último disco de Robe Iniesta tiene uno, se me ocurre ahora—, como abunda el léxico de un mundo rural —o esclavista, como el citado cómitre— que parecía extinguido y de pronto ha renacido terco, inevitable; y hay, en fin, un desparpajo y una libertad estilística que yo he asociado en mi lectura a ese estado de iluminación, de posesión poética y profética del narrador para contarnos todo lo que está viendo de ese mundo urgente y esencial, terrible, apocalíptico y que, en realidad, está instalado entre nosotros hace mucho. «Si entráramos en el puente de mando del planeta, encontraríamos a dos tíos contando billetes y el timón sujeto con una cuerda a un botijo». —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Pintas un futuro durillo. ¿Estamos tan jodidos, Ginés? —GINÉS SÁNCHEZ: A ver, vivimos en un momento en el que los ricos están contraatacando con fiereza para robarnos a los pobres todas las conquistas sociales que les arrancamos durante el siglo XX —los descansos dominicales, las jornadas de cuarenta horas, que no trabajaran los niños— y para que volvamos al XIX. Vivimos en un mundo en el que los ricos acumulan cada vez más riqueza y los pobres somos cada vez más pobres. En un mundo en el que la clase media no es ya que tienda a no existir, sino que ya no es necesaria. No es necesaria y por lo tanto no interesa a las elites. Un mundo en el que a la gente, progresivamente, se la va expulsando del sistema —alguien que no puede pagar la luz mientras las eléctricas ganan millones es un refugiado energético—. Un mundo en el que dentro de unas décadas el petróleo, el oro, la plata, los materiales básicos para la industria, serán bienes de súper lujo —y no me refiero a llenar el depósito de gasolina, me refiero a que no habrá petróleo, por ejemplo, para que los miles de barcos que van surcando el océano y de los que depende el noventa por ciento del comercio mundial puedan zarpar—. Súmale a eso un cambio en el clima que provocará en unas pocas décadas una desertización galopante, donde se destruirán zonas de cultivo y donde habrá miles de millones de personas que no tendrán acceso al agua y que vagarán por el mundo huyendo del hambre y de las epidemias. Así que, tú verás. Todo ello salvo que uno sea uno de los elegidos, por supuesto. Porque las elites se librarán. Las súper elites. Eso y que persiste aquella sensación de que, al final, no hay nadie al mando. De que si entráramos en el puente de mando del planeta encontraríamos a dos tíos contando billetes y el timón sujeto con una cuerda a un botijo. —ECP: Por el salto en el tiempo que hay en tu novela, uno podría pensar en la ciencia-ficción. Pero la ciencia no comparece en ella. Para eludir el futuro terrible de tu historia, ¿sólo la ciencia puede salvarnos? —GS: Me hace gracia lo de esgrimir la ciencia como si fuera un dedo de Dios que fuera a bajar del cielo y lo fuera a arreglar todo. “Nada, ustedes tranquilos, que ya verán como cinco minutos antes de que todo se vaya al carajo inventamos algo y se soluciona todo”. Eso queda muy bien para las películas de Hollywood, pero no creo que sea aplicable a la vida. ¿Tú quieres vivir con tanta emoción, con tanto suspense? Y la ciencia salvará, sí, pero salvará a unos cuantos. A los de siempre. Como ya lo va haciendo hoy día. La cuestión no es la ciencia. La cuestión es que la ciencia será para los que puedan beneficiarse de ella. Así que suerte. Y otra cosa es que está por ver si la ciencia va en favor o en contra de los intereses de los ricos. Y si los intereses de los ricos son los mismos que los de la gente de a pie. ¿O no hemos vuelto a la doctrina de “lo que es bueno para la General Motors es bueno para América”? ¿Y tú crees que eso es bueno para el planeta? «La cosa es que yo ya no sé lo que es ficción ni lo que es realidad. Que no sé si tu realidad es la misma que la mía». —ECP: Novelas, cine y series de televisión por un lado, por el otro los relatos de los políticos. Vivimos envueltos en una red incesante de ficciones cruzadas. ¿La ficción nos salva o nos condena? —GS: La cosa es que yo ya no sé lo que es ficción ni lo que es realidad. Que no sé si tu realidad es la misma que la mía. Si llega el presidente de Estados Unidos y dice que la prensa miente o que determinada prensa no puede entrar a cubrir lo que tenga que decir. Si se inventa un atentado en Suecia. Si uno ve una noticia en una cadena y luego en otra y la sensación que le queda es de profundo estupor. Porque una de las dos tergiversa. O directamente miente. La realidad, al fin, no es más que ese universo que vive en el interior de cada uno y que sólo cada uno sabe. Lo demás, el mundo exterior todo, no son más que proyecciones interesadas. Se me está ocurriendo una idea para una novela... —ECP: Tus novelas describen luchas incesantes y la crueldad del mundo, pero también están pobladas por gente débil que trata de sobrevivir. —GS: Discrepo con lo de débiles. Tal vez Gusanito fuera débil a su manera. Pero los demás, no. Te cambio “débil” por “pequeño”. Entonces sí. Y que todos somos demasiado pequeños como para pelear contra un mundo tan cruel. Lo tenemos demasiado difícil. En cualquier caso, y ciñéndonos a lo literario, imagino que cada autor tiene sus propios temas. Y uno de los míos es ese. Lo es porque es con esos personajes con los que siempre me he sentido identificado —literariamente y no—. Ese personaje diminuto que lucha contra un mundo que lo rechaza, que tiene que luchar por su supervivencia o por su cordura. Pongamos un ejemplo: Proust y el tiempo perdido. La obra, qué duda cabe, es magnífica, poderosa. Pero la cuestión es: con quién empatiza cada cual, qué problemas realmente le atraen, o le distraen. Y en ese sentido Marcel no es de mis favoritos. Yo me decanto —ya que estamos de franceses— más por la Cosette de Los Miserables. «Hay algo en el fondo de ellos que, si pudiéramos mirarlos a los ojos, nos haría reconocerlos como a uno de nosotros. Eso es lo terrible». —ECP: Tu última novela alcanza el paroxismo de esa lucha por la vida, pero aflora a la vez en ella más que nunca, precisamente, la ternura. Hay un contraste muy vivo entre la crueldad y la ternura a través de los niños y las mujeres que se ven sometidos a las reglas de la supervivencia en un lugar tan despiadado. —GS: Es, en el fondo, lo que tú apuntabas. Estos seres han sufrido, por circunstancias, lo que podríamos llamar un desvío de su “situación” como humanos. Sin embargo, lo siguen siendo. Hay algo en el fondo de ellos que, si pudiéramos mirarlos a los ojos, nos haría reconocerlos como a uno de nosotros. Eso es lo terrible. Y una de las cosas que pretendía resaltar, que el ser humano es capaz, ya lo sabemos, de lo más terrible y cinco minutos después de lo más sublime. Están los niños, sí, y las mujeres. Pero también está Taner. —ECP: Taner representa en Dos mil noventa y seis la atracción, el carisma de ese cirujano de hierro, ese dictador a cuyos brazos se arroja tantas veces el ser humano en los momentos más difíciles. ¿No hay forma de librarse de ese vórtice oscuro en las relaciones de poder que atraviesan nuestra realidad? —GS: Los romanos, en tiempos del Imperio, designaban dictadores para determinados momentos de especial crisis. Elegían al individuo correspondiente y le otorgaban poderes casi ilimitados durante un periodo de tiempo. Por supuesto, los dictadores lo primero que hacían —acuérdate de Sila— era arramblar con sus enemigos y pasarlos por la cuchilla y expropiarles hasta las sandalias para regocijo del personal. Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz componía una escena en la que unos jóvenes revolucionarios andaban planeando cómo hacer para darle la vuelta al estado y cómo luego hacer para quedarse con el poder para siempre. En Cuba la leyenda habla de las cacerías de langostas de los Castro y de sus yates en la Isla de la Juventud. Eso mientras el resto de la isla está como está. Trump tiene montado un gobierno paralelo de millonarios en un club de Miami. Están los Pujol y los directivos de las Cajas de Ahorros... ¿Sigo? —ECP: Eludes los caminos más transitados de eso que ahora llaman, de forma paradójicamente redundante, novela literaria: ni autoficción ni metaliteratura, nada de protagonistas que sean escritores. ¿Se mira la novela actual demasiado el ombligo? —GS: Lo primero: no soy quién para realizar semejante juicio. Soy, además, alguien que huye de las generalizaciones y que odia el “ikeísmo”. Imagino que cada cual escribe de lo que le apetece o de lo que le dejan. Me parece genial, además, que todos estén en la metaliteratura. Me lo parece porque me dejan todo el campo abierto para lo demás. En mi caso, digamos que son temas que no me interesan en exceso, aunque tampoco es que anden descartados. Sí que noto, en cualquier caso, que hay como un cierto “desprecio oficial” hacia los que no lo hacemos. También me parece perfecto. En cualquier caso, ya decía Nietzsche que el que mira demasiado tiempo dentro de un ombligo notará que el ombligo terminará mirando dentro de uno. “Ikeísmo”, por cierto, es un término que se me acaba de ocurrir para definir esa necesidad que atenaza a tantos de saber exactamente en qué “ismo” va cada cosa. Sea novela, poesía, película o forma de hacer el cubata. Muy aburrido. «El estilo no es negociable» —ECP: Tu voluntad de estilo, creo que más patente que nunca en tu última novela, te aleja también de las formas propias de la novela con intención de best seller, que busca el entretenimiento puro y duro sin reparar en la forma. ¿Qué tierra de nadie tratas de conquistar con tu escritura? —GS: Bueno, yo espero que no sea necesario escribir de una determinada manera canónica para ser best seller. Si es así, mal asunto. El problema aquí es que el estilo no es negociable. Que hay una música que se va buscando en lo que se escribe, que hay una obsesión por determinadas formas de estilo —que a los personajes se les comprenda a través de la acción y no del pensamiento, que la narración vaya desde la propia escena, la cercanía a la oralidad—, de las que no estoy dispuesto a apartarme porque sería negarme a mí mismo. Digamos que tengo, de momento, la suerte de poder escribir aquello que quiero. Y que ando escribiendo los libros, fíjate, que a mí me gustaría leer. Los que me gustaría leer y como a mí me gustaría que fueran escritos. Sostengo, además, que mis libros pueden leerse de dos formas diferentes. Una, la forma del que va solamente buscando una historia. Otra, la del que, además de buscar una historia, busca otras cosas. Una forma de expresarse, una crítica social, o quién sabe si incluso filosófica. Mi objetivo, esa tierra de nadie que pretendo conquistar, es que ninguno de ellos quede decepcionado. Se pueden escribir buenas historias y se puede escribir bien. Las dos cosas al mismo tiempo. —ECP: Leyendo tu novela, tenía la sensación constante de enfrentarme a un poema en prosa visionario e hipnótico. Sin abandonar nunca la pura narración, sin dejar de provocar en el lector el deseo de saber qué va a pasar a continuación y de pasar una y otra vez la página, lo sometes a la vez a un viaje muy intenso de visiones y emociones que a mí me ha recordado a poetas salvajes y delirantes como Lautréamont. —GS: ¿Ves? Lo que yo decía hace un momento. Tú eres de los que quieren —o saben apreciar— ese algo más. Pero vuelvo a lo que he dicho antes. Hay una música que no es negociable, que tiene que imponerse. No hay más. Si hubiera que renunciar a eso, entonces habría que renunciar a todo y buscarse una isla desierta en la que vivir. En cuanto a los adjetivos que usas, pues... Gracias, creo. En cualquier caso, ya lo he comentado en alguna ocasión, mi objetivo es que no me suceda aquello de lo que Borges acusaba a las novelas. Aquello de que, decía Borges, las novelas, al final, se llenaban de tazas de té y de sombreros de señora. Lo que yo pretendo es que Borges no pudiera acusarme de que en mis novelas haya una sola frase en la que la tensión o la intensidad hayan decaído. «A lo mejor lo que pasa es que yo sigo en Costa Rica, con las tortugas, y que estoy soñando que estoy en Murcia y que estoy escribiendo». —ECP: Has vivido en distintos países y te has dedicado a los trabajos más variopintos, antes de recalar en la ficción. Las novelas que ahora escribes, ¿son el descanso del guerrero que hay en ti?

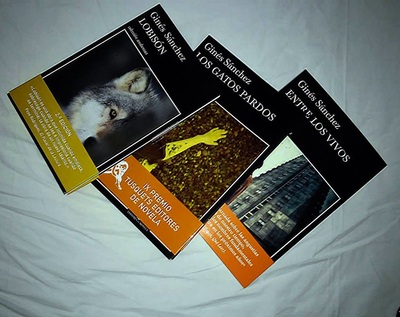

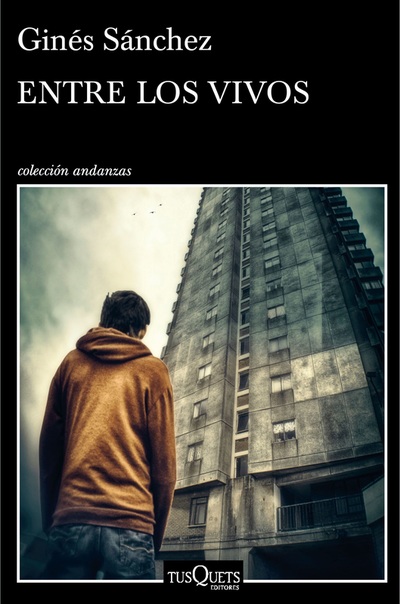

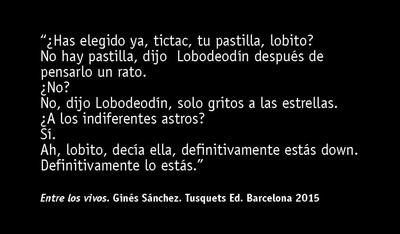

—GS: O a lo mejor es al revés. A lo mejor lo otro es el descanso del guerrero de lo de escribir. A lo mejor la realidad es aquello y esto no es más que un sueño o una mentira. A lo mejor lo que pasa es que yo sigo en Costa Rica, con las tortugas, y que estoy soñando que estoy en Murcia y que estoy escribiendo. A lo mejor lo que pasa es que yo estoy en Murcia escribiendo y estoy soñando que estoy en Costa Rica soñando que estoy en Murcia escribiendo. A lo mejor es que yo soy Enis y estoy soñando que duermo en una cuna bajo el mar y que viene un animal blanco y de ojos negros a hacerme esta entrevista. —ECP: ¿Qué hay de todas esas experiencias pasadas tuyas en tus novelas? —GS: Mucha gente me dice: “tanto estar por ahí y nunca escribes sobre las cosas que te pasaron”. Es una acusación que cada poco viene a mí. Sin embargo, se equivocan. Eso siempre está ahí. Todas las veces. El problema es que ya me las apaño yo para que no se vea... —ECP: Quieres hacernos creer que no eres tan peligroso como tus personajes, según repites en tus presentaciones. Di la verdad: si no te dedicaras a la ficción, ¿cómo canalizarías toda esa violencia? —GS: La cuestión es por qué supones tú que es posible canalizar de alguna manera mi irresistible sed de sangre... No, la realidad es que yo soy muy dulce... —ECP: ¿Cuál es el norte hacia el que te diriges con tu próxima novela, hacia qué nuevo lugar van a dirigir sus ansias de supervivencia tus personajes? —GS: ¿La siguiente? Las mujeres, la última frontera... Entrevista: JUAN DE DIOS GARCÍA Entre los vivos, le guste o no a Ginés Sánchez (Murcia, 1967), pertenece a ese grupo de novelas que están optando, coyunturalmente, a un premio inexistente ahora pero que en un futuro la crítica valorará como “la mejor novela sobre la crisis”. Menos mal que El coloquio de los perros se pasa por el Arco del Triunfo lo que pontifique un profesor universitario en un acta de congreso, un reseñista de renombre en un suplemento literario o un bloguero con ínfulas de verdugo cultural. Así que centrémonos en este autor, que fue elegido Nuevo Talento FNAC con Lobisón (2012) y ganó el IX Premio Tusquets Editores de Novela con Los gatos pardos (2013), y comentemos lo que surja alrededor de las luces y sombras que oscilan en la mente de un personaje peculiar: César Gálvez, alias «Gusanito». —EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Antes de hacerte esta entrevista he consultado a algunos seguidores de tu obra y te solían definir como un narrador diferente. ¿Te sienta bien esa etiqueta?, ¿te incomoda?, ¿te gustaría matizarla? —GINÉS SÁNCHEZ: Bueno, cualquier cosa que sea apartarse de la masa general es, sin duda, bueno. Así que, si ellos lo consideran así, pues bien. La cuestión es por qué me andan considerando diferente. Tal vez no sea, al final, más que una cuestión de estilo. En tal sentido, hay que decir que yo ando ya una serie de largos años buscando una manera propia de hacer las cosas. También imagino que esto se parecerá más a unos y menos a otros. Ahora, que soy un obseso de la perfección, eso sí. Tal vez la diferencia al fin no sea más que esa permanente búsqueda de eso que es tan imposible. —ECP: ¿Lees las críticas de tus novelas? Bueno, mejor dicho: ¿las lees con lupa u olvidándolas a los diez minutos? —GS: Las leo, son entretenidas. No me obsesionan. En general, en mi opinión, todos los críticos aciertan en parte y yerran en otra parte. Eso también es normal, porque nadie puede meterse en la cabeza de un escritor con la profundidad que un escritor puede hacerlo ni tampoco son las mismas las preguntas que se formula un crítico que las que se formula un escritor. Esto es como el juego del policía y el ladrón. También he de decir que alguna vez he quedado mal precisamente por no andar preocupándome por cuáles eran las críticas o quiénes eran los críticos… —ECP: ¿Estás cumpliendo un sueño profesional? Lo digo porque un buen día cerraste tu despacho de abogado, comenzaste a viajar y tuviste muy diversos oficios hasta la aparición de Lobisón, tu primera novela. —GS: Decía Paco de Lucía que él había triunfado en la vida, y que había triunfado porque se dedicaba a lo que le gustaba, le pagaban y además le decían maestro. Yo aún no creo que haya triunfado en la vida, pero sí soy una persona afortunada. —ECP: ¿Qué aporta Entre los vivos a tus lectores fieles que sume puntos a los que ya aportaron Lobisón y Los gatos pardos? —GS: Es una novela más contenida, menos evidente. También hay un giro importante en cuanto al estilo. Siendo el mismo, es, sin embargo, muy diferente. Tal vez sea una novela más madura, solo que eso quién lo sabe. —ECP: ¿Y a los lectores que te empiecen a seguir a partir de Entre los vivos? —GS: Imagino que el que lea primero Entre los vivos y luego eche para atrás se puede llevar una buena sorpresa. —ECP: Has reconocido que no te defiendes aún en la narración breve y me ha sorprendido, ya que habitualmente los novelistas suelen “entrenarse” en sus inicios como cuentistas antes de lanzarse al reto de amplitud que exige una novela. ¿Te consideras, más que narrador, novelista a secas? —GS: Bueno, eso del entrenamiento está muy bien. La cuestión es que a mí nunca me han salido los cuentos. Cuando empecé de joven no me salían. Y ahora, que más o menos controlo la novela, siguen sin salirme. Son deportes distintos. Es como el fútbol y el rugby, hay tíos en pantalón corto y se juega en césped, pero no es igual. ¿Considerarme? A mí me gustaría controlarlo todo, ser lo mismo cuentista que novelista, pero… —ECP: Mucha gente ha cuestionado la utilidad de la poesía. Se ha hecho durante siglos, incluso. ¿Y la novela? ¿Cuál es tu opinión sobre la “utilidad” del género novela hoy? —GS: Utilidad es una palabra con muchas mayúsculas. No creo que haya una “utilidad” única y universal. Sin duda en el pasado cumplía una función educadora y etcétera, cosa que hoy no creo que pase tanto. Que alguien se acuerde, por ejemplo, del Príncipe de Salina leyéndoles libros a sus hijas. […] La novela permite también hacer algo semejante a “catas” de las sociedades, algo así como visiones transversales de los estratos que las componen. Pienso, por ejemplo, en cualquier novela de Victor Hugo. Esa utilidad sí que sigue vigente en mi opinión. Sigue habiendo denuncia, por supuesto. Pero sin duda la “utilidad” más “útil”, y siempre desde mi punto de vista, es la de que hay gente que lee. Que hay gente que trabaja durante la semana y que, llegado el sábado por la tarde, lo que quiere es sentarse en su sofá y abrir un libro. Gente que piensa en hacer eso y le brillan los ojos de la emoción, de las ganas de irse a hacerlo. Esa es la utilidad más hermosa, la que más me interesa. Y me interesa porque yo, ya de adolescente e incluso antes, era así. Porque sigo siéndolo. Decía Proust que el viaje perfecto era ver la vida a través de los ojos de otra persona porque cada persona era un universo diferente. Algo así sucede al leer un libro. Y es maravilloso. Cambio todas las demás utilidades por esta. —ECP: Tras Pérez-Reverte o María Dueñas hay una constelación de narradores murcianos figurando en el diverso panorama hispano actual: Javier Moreno, Miguel Ángel Hernández, Juan Soto Ivars, María Yuste, Alejandro Hermosilla, Enrique Rubio, Irene Jiménez, José Óscar López, Lola López Mondéjar, Paco Pérez Mengual, Rubén Castillo, Alfonso García-Villalba, el tristemente desaparecido Miranda Terrer, narradores a punto de bautizarse como Leonardo Cano, superventas como el Víctor Ros de Jerónimo Tristante o el Monteperdido de Agustín Martínez, superventas en descargas digitales como Miguel Ángel Casaú, narradores foráneos adoptados como Manuel Moyano, Rafael Balanzá, Antonio Parra Sanz, etc. ¿Qué pasa en la Región de Murcia?, ¿qué agua, vino o cerveza se bebe?, ¿es mera casualidad cíclica vuestra presencia? —GS: Dicen por ahí que es que, antes, los escritores murcianos eran tímidos y no iban a las editoriales grandes… Pero para mí que no. Para mí que es el ron con granizado de limón. —ECP: ¿Entre los vivos es una novela violenta? —GS: Es violenta, pero de una forma no violenta. Rezuma violencia. Una violencia interna que pugna por brotar por mil poros y contra la que permanentemente se está luchando. —ECP: A lo largo de la novela su protagonista va salpicando latigazos a modo de reflexión sobre lo que observa en la calle, incluidas las manifestaciones masivas de protesta social y política en el contexto más duro de la crisis económica española. ¿Por qué César Gálvez, «Gusanito», desconfía de todo y de todos? —GS: Porque no se quiere, porque no comprende a los demás. Sería el típico que, hundiéndose el barco, no se subiría a ninguna balsa porque estaría enfadado con algo o porque alguien lo habría ofendido de alguna forma imaginaria. Terminaría ahogándose. —ECP: Hay todo un catálogo de actitudes sexuales en Entre los vivos. Una muy llamativa es la de Janislyn, pero también me parece digna de estudio la que mantiene el protagonista con su antigua novia, Raquel. ¿El sexo inevitablemente unido al nihilismo?, ¿el sexo se pervierte porque la sociedad se pervierte?, ¿el sexo debe ser perversión o si no más vale llamarlo sólo “intento de reproducción animal”? —GS: “Perversión” es una palabra peligrosa. Todo es perversión. A lo que tú te refieres como perversión es algo que surge después de que determinados actos se hayan repetido un número determinado de veces. El instinto es primario y cuando lo primario ya ha sido saciado llega la imaginación y la deformación. —ECP: Veo mucho dolor en «Gusanito». El dolor abismal que mucha gente padece en Occidente, donde, paradójicamente, nos miran con envidia. ¿Qué tipo de dolor es este, tan extendido entre la población de cientos de pueblos y ciudades de Europa? —GS: El dolor de Gusanito es, obviamente, un dolor burgués, un dolor muy del primer mundo. En el tercero no tienen tiempo de preocuparse por las cosas que a él le preocupan. Me refiero a su dolor interno, no a su lucha por la supervivencia. Y nos envidian precisamente eso, el poder preocuparnos de cosas superfluas. —ECP: ¿Crees que el dolor es necesario o simplemente inevitable? —GS: El dolor es fundamental para la vida. Deberíamos rendir culto al dolor, aprender, desde niños, a mirarlo a la cara. —ECP: ¿Y el odio?, ¿para qué le sirve el odio a «Gusanito»? —GS: A través del odio que empieza a sentir Gusanito empieza a crecer, a tomar las riendas de su vida. Digamos que es un canalizador, un acicate. —ECP: Por momentos he sentido que Entre los vivos era una novela moral o sobre la moral. ¿Estoy equivocado?

—GS: En parte. Más bien, diría yo, sobre la necesidad de tener una integridad propia. De ser, al fin, uno mismo, de asumir la responsabilidad de la propia vida. —ECP: ¿Qué es lo más importante que has aprendido de tus lectores? —GS: Que merece la pena. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS