|

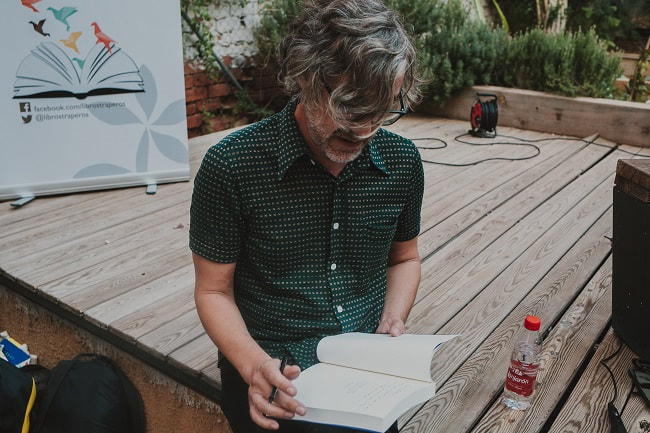

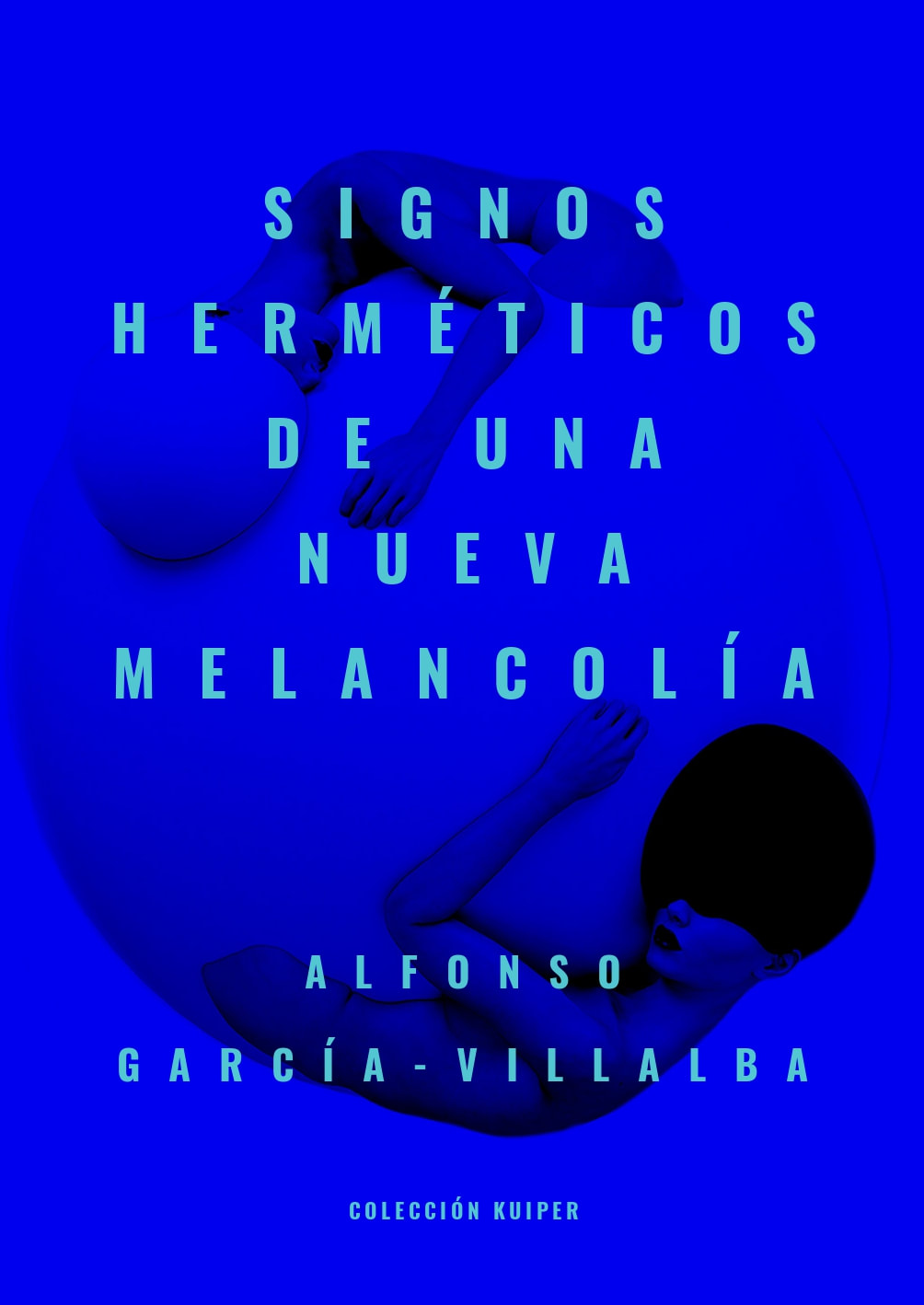

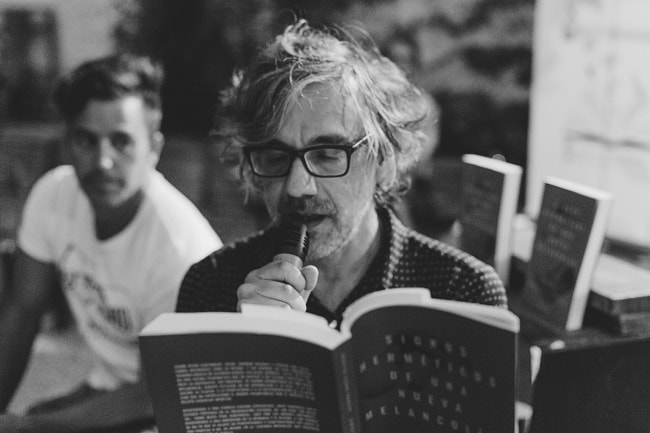

Signos herméticos de una nueva melancolía Entrevista realizada por LUJO BERNER

—EL COLOQUIO DE LOS PERROS: Futuros perdidos, pasados que nunca sucedieron, entidades o ideas recurrentes que acechan a los personajes como fantasmas inevitables... Intuyendo cuando fue escrita y sabiendo cuando Mark Fisher llegó a tu vida, ¿es esta novela hauntológica antes de la hauntología? Aunque antes debería preguntarte: ¿qué es para ti la hauntología? —ALFONSO GARCÍA-VILLALBA: Creo que fue hacia 2017 cuando empecé la redacción de esta novela. En enero de 2018 la di por terminada. Qué ingenuo. Al menos era una primera versión que, con el tiempo, fui modificando, corrigiendo. En este proceso, bastante hipnótico y como en trance por momentos, tuve la suerte de pasarle el manuscrito a Alejandro Hermosilla, buen amigo y escritor, que me dio una serie de consejos que, sin duda alguna, hicieron que la novela fuera mucho más allá de sus propósitos iniciales. Es por eso que no puedo estar más que profundamente agradecido a Alejandro. A decir verdad, es en septiembre de 2019 cuando doy por finalizada la novela. Aún así, hasta enero de 2020 no me decido a enviarla a casi ninguna editorial. Poco después aparece en escena la pandemia que todos conocemos y parece que el mundo se detiene. Y esta novela queda en modo parálisis también hasta que Christel Penella de Silva, de Franz Ediciones, me dice que quiere publicar la novela. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque no es hasta finales de 2019 o principios de 2020 que conozco la obra de Mark Fisher. Y, evidentemente, quedo deslumbrado por sus reflexiones certeras acerca del mundo que vivimos y, cómo no, sobre la hauntología, toda una movida que venía ya del concepto de espectrología sobre el que décadas atrás había reflexionado Jacques Derrida. Pero no es hasta cuando Christel y yo nos ponemos a preparar la edición de Signos herméticos de una nueva melancolía que no me doy cuenta de que la novela, en realidad, es absolutamente hauntológica, por decirlo de alguna manera incluso cómica. ¿Y qué es la hauntología o qué diría yo en torno a ella? A ver: si pensamos en la ontología como el estudio o la ciencia que reflexiona sobre el existir y, en definitiva, el ser, en cambio, la hauntología tendría que ver con lo espectral y con lo fantasmal. Con todo lo que no es o con lo que ha dejado de ser. Con aquello que podría haber sucedido pero que ya no tendrá lugar. Todo aquello que se disuelve y desvanece. Todo lo que ya no será. Y, en cierto modo, Signos herméticos de una nueva melancolía trata de eso. —ECP: La Esfera Azul, La Gran Vaca Amarilla, Pistolas Doradas con Balas de Diamante... —AGV: Símbolos en algunos casos, enigmas que se quedan en estado flotante dentro de tu cabeza. Referencias o samplers literarios en otros. Ideas que vibran, imágenes que tienen que salir por algún lugar y que se van entretejiendo, mezclándose unas con otras. Una forma de acercarse a un mundo incomprensible y bello al mismo tiempo. Un modo de deslumbrarse y sentir ese deslumbramiento. —ECP: Hildegard Von Bingen, abadesa mística alemana de la Baja Edad Media y a la cual se nombra en el libro, es reconocida —entre otras cosas— por ser la creadora de la Lingua Ignota, primera lengua artificial de la historia. Viendo la evolución depurativa desde Esquizorrealimo y la riquísima codificación de Signos herméticos de una nueva melancolía, ¿estás camino de establecer tu propio idioma de signos? ¿Una especie de Código Magritte (al que también se alude directa o indirectamente en la novela)? —AGV: Quiero pensar que Signos herméticos de una nueva melancolía es una novela, en cierto modo, simbólica. Una novela donde proliferan los enigmas. Y, tal y como afirma Franco Bifo Berardi en su ensayo Futurabilidad. La era de la impotencia y el horizonte de la posibilidad, «un enigma es un dilema infinito», algo inescrutable, algo acerca de lo cual no tenemos una respuesta definitiva, una solución. Eso, en sí mismo, es maravilloso. Para mí el hecho de escribir es articular un discurso desde la borrosidad. Y pienso en el adjetivo borroso desde la óptica que apuntaba Bart Kosko en Pensamiento borroso, ensayo en el que, ya en 1993, manifestaba su rechazo hacia la lógica binaria. Es decir, esto es blanco o esto es negro, uno o cero, estás conmigo o contra mí. Nunca me han interesado las verdades absolutas porque, en realidad, ese tipo de planteamientos son excluyentes y, a su modo, son formas a través de las que se encarna un cierto modo de totalitarismo. Y los hechos, la realidad, son siempre borrosos, susceptibles de ser complementados a través de su interpretación. Todo lo demás es liturgia barata y adoctrinamiento. Y en la actualidad, en los últimos años, nos encontramos en un escenario de intolerancia e intransigencia que podemos adivinar o incluso padecer en cualquier ámbito, ya sea político, social o afectivo, pues parece que todo el mundo desea imponer su verdad al otro. Y eso, sinceramente, es tremendamente aburrido, un tostón. Además de narcisista. Y sí, supongo que mi escritura, con los años, se está volviendo compleja, aunque creo que eso es algo que ocurre en un nivel aparente, puesto que mi intención al escribir es que cualquier lector tenga, por decirlo de algún modo, facilidad para acercarse a mis textos. De ahí que procure siempre servirme del ritmo y de un fraseo que haga accesible la lectura a cualquiera. Tal vez porque la música, a la hora de escribir, sea tan influyente como el propio René Magritte lo haya sido en Signos herméticos de una nueva melancolía. O Hildegard von Bingen a través de la lectura que Peter Sloterdijk en Esferas hizo de la producción de esta mujer tan mágicamente visionaria. —ECP: Adoro el territorio en el que enmarcas la novela: Calblanque, Los Belones, El Saladar de Lo Poyo, hostales y carreteras secundarias siempre próximas al mar. Aparte de irle como anillo al dedo, y como ya hicieras en Homoconejo, ¿estas localizaciones tan sumamente murcianas son una reivindicación de nuestro propio paisaje? —AGV: A decir verdad, yo no intento reivindicar nada... Solamente escribo y, cuando escribo, sitúo la acción en aquellos lugares que conozco o frecuento. O en los que haya podido estar. Podría escribir algo ambientado en Londres, porque estuve viviendo allí durante un período de tiempo. O incluso en Centroamérica, donde estuve todo un año dando tumbos sin rumbo fijo. Pero, hasta ahora, me he dedicado a situar las narraciones que he escrito en el lugar donde vivo. Y ese lugar es el Sureste de España: Murcia, sus costas, los pueblos cercanos al mar, Cartagena, etcétera. Y sí, quizás de alguna forma, reivindico esos espacios por los que he pasado o me he dejado caer una y otra vez. Y será, sencillamente, porque me fascinan visualmente muchos de ellos. Así que, para la próxima novela, tendré que poner a mis personajes por sitios que aún no han aparecido y que están también cerca de donde vivo como El Gorguel, Portmán, Escombreras o las tierras desérticas cercanas a Abanilla, por decir algún que otro sitio. Seguro que alguno me dejo. —ECP: Beta en Homoconejo, ahora blip, Logos, escarabajos alucinógenos que te protegen contra los drones… ¿Llegará a haber una tulpa (doppelgänger) de Antonio Escohotado en alguno de tus libros que redacte una Historia general de las drogas “ageuvesiana”? —AGV: Escohotado es algo así como la gran figura a la hora de hablar de drogas, ¿no? A decir verdad lo he leído poco, aunque su figura me apasionaba ya de joven cuando alguna vez pude asistir a una de sus conferencias en Murcia: sí, aquí también sucedían cosas y siguen sucediendo, aunque cualquiera pueda sentir con frecuencia que habita el interior de un agujero negro... A veces, estar dentro de un agujero negro imprime cierta lucidez a la hora de observar lo que te rodea... Y volviendo a lo que me comentabas en tu pregunta: precisamente, estos días ando leyendo a Sadie Plant, a la que descubrí en un ensayo sobre los situacionistas, pero que ahora me tiene completamente hipnotizado con un libro que se llama Escrito con drogas y en el que va descubriendo y analizando las relaciones entre las drogas y la literatura a lo largo de la historia y el modo en que aquellas han supuesto algún tipo de punto de inflexión o de evolución en la sensibilidad y en la estética en diferentes épocas. Y Sadie Plant, que es magnífica, escribe en su ensayo sobre diversos autores que van desde gente como Coleridge o Yeats hasta Anaïs Nin y su gusto por el LSD. ¿Sabes que el LSD fue esencial en la composición de Disintegration de The Cure? Y esto te lo digo porque, al principio, Signos herméticos de una nueva melancolía llevaba por título Desintegración y, en su gestación inicial, mucho tuvo que ver ese álbum y una canción como ‘Homesick’ porque, de algún modo, Signos herméticos de una nueva melancolía trata sobre la desintegración de la conciencia y la memoria de un individuo. Y si pensamos, por seguir un poco en la onda de lo que me preguntabas o en la presencia de sustancias en mis libros, éstas tienen cabida en ellos porque en muchos casos articulan los cambios de realidad o la confusión entre sueño y vigilia que puede darse en libros como Homoconejo o esta última novela. Supongo que la lectura de William S. Burroughs me dejó un tanto despierto y sensible a todo esto, condicionado, enganchado. Aunque supongo que, también, Terence McKenna, gurú psicodélico, me haya influido por eso de verlo en YouTube en multitud de vídeos y charlas o leer algunos de sus libros como El manjar de los dioses pero, sobre todo, por Alucinaciones reales. Aunque, sin duda, una influencia en todo esto sea la de mi amigo Pedro Núñez, que es mi verdadero gurú y “chamán” de confianza. Por llamarlo de alguna manera. —ECP: El triángulo. En apariencia, Signos herméticos de una nueva melancolía se conforma a través de una especie de triángulo “amoroso”. De forma natural uno trata, al comienzo de la novela, de asociar este triángulo a algunos de los frecuentes estándares socioculturales como Esposa/Marido Infiel/Amante o El Payo/La antigua/La nueva, pero con el paso de las páginas, y fruto no solo de las rupturas e intercambios argumentales —o de las dudas temporales—, sino también del sistemático cambio de la persona que narra (juego que aparece explicado en el propio libro), provoca una confusión —mejor incluso quizás dejarlo solo en fusión— que unifica todos los estados y personajes en una única identidad. Como si desde el punto de vista hauntológico en todos nosotros existieran simultáneamente todos los estados sentimentales (todos podemos ser amante, amado, la otra, el ex, etc.) al modo de una lógica cuántica de las relaciones. ¿Esto es muy loco? —AGV: Sí, es muy acertado lo que dices. Y lo de lógica cuántica de las relaciones es un concepto con el que, seguramente, Max Planck habría alucinado... Entonces... Podemos pensar Signos herméticos de una nueva melancolía como una novela donde asistimos a un triángulo amoroso. Aunque, tal vez, eso sea de lo más irrelevante a la hora de sentir la lectura y creo que es precisamente lo que me transmites tú mismo con tus propias reflexiones. Y digo sentir la lectura con toda la intención, porque creo que la lectura de Signos herméticos de una nueva melancolía debe ser enfocada más desde lo emocional e irracional que desde una lógica que pretenda interpretar de modo racional esta novela. Y esa perspectiva paradójica e irracional es la que anima la confusión de los límites que pueda haber entre los diferentes personajes que aquí aparecen. De hecho, Mau Mau llega a decirle al personaje que se llama N que empieza a confundir dónde termina ella y empieza él. Y se puede decir también que los pensamientos de Zeta son incorporados por el propio N. O al revés. A decir verdad, lo de la psicología del personaje es algo demodé que ya el propio Kafka criticaba en su tiempo. ¿Para qué una psicología de los personajes si queremos hacer una novela verdaderamente contemporánea? ¿O, más bien por qué ha de ser tenida en menor valor aquella narrativa que prescinde de algo así? Y eso es algo habitual, una suerte de reproche. ¿Y para qué ese tipo de narrativa psicologista si en realidad nuestro comportamiento, en la actualidad, tiene ya mucho más que ver con el de insectos sociales como las hormigas o las abejas...? Si no parecemos ser dueños ni de nuestro destino ni de nuestros actos. A veces incluso de nuestros propios pensamientos o emociones... Por mucho que queramos, el mundo en que vivimos se caracteriza por la homogeneización de la conducta. ¿No lo has pensado? Y vuelvo atrás, porque tal vez me meto en jardines que no vienen al caso... O sí. En realidad, sí, es completamente acertado lo que comentas en tu pregunta: los estándares culturales designan o establecen una serie de figuras o estereotipos de los que no podemos escaparnos. Y sucede en las cosas que nos pasan a diario, sobre todo en el terreno afectivo. Pareciera que hay un reparto de papeles que, para el posible o posibles observadores, son inamovibles, imposibles de intercambiar. Es lo que sucede gracias a la aldeanización global a la que asistimos. Y, sinceramente, la realidad es mucho más compleja que todo eso y el puzle de lo que nos sucede y sentimos es tan volátil que la identidad o lo que pensamos que es nuestra identidad es, simplemente, una fantasía. —ECP: ¿Es N todos los personajes/estados del libro? —AGV: Sí y no. Evidentemente, hay una suerte de contagio de emociones y pensamientos entre los personajes. Y podría llegar a afirmar, también, algo parecido a lo que llegó a decir Flaubert: «Madame Bovary soy yo». Todos los personajes en Signos herméticos de una nueva melancolía soy yo. Pero tampoco son yo. ¿Me explico? Yo soy Mau Mau, yo soy N, yo soy Zeta. Sin embargo, no soy ninguno de ellos. Solamente Magritte es Magritte, el amigo de N que está obsesionado con los escarabajos alucinógenos. —ECP: Intentando no desvelar nada importante de Signos herméticos de una nueva melancolía a sus futuros lectores, que espero que sean miles, ¿es la consulta del personaje de Mau Mau al oráculo —y los hechos posteriores— fruto de la valentía o de la desesperación?

—AGV: Mau Mau consulta a Délfica, el oráculo que aparece en la novela, porque quiere saber lo que va a pasar con su vida o, simplemente, con lo que está haciendo. Tal vez deberíamos preguntarle a ella cuál es el motivo que le lleva a esa situación. O, probablemente, haya algún lector que llegue a tenerlo incluso más claro. ¿Tú qué piensas? Mau Mau es solamente un personaje confuso, como el resto de los que aparecen en Signos herméticos de una nueva melancolía. En cierto modo, son personajes barrocos que no saben muy bien dónde están o hacia dónde se dirigen. Igual que Segismundo en La vida es sueño o el personaje que interpretaba Laura Dern en Inland Empire. Siempre nos quedará Calderón de la Barca o David Lynch. —ECP: ¿Todo se jode? —AGV: ¿En la novela? Supongo que esa pregunta no tiene respuesta, al menos aquí. Y entiendo que hay que llegar hasta la última página para saberlo o para seguir sin saberlo... Al final, siempre nos quedamos sin saber, en realidad, de qué va todo. ¿O lo tienes claro tú?

1 Comentario

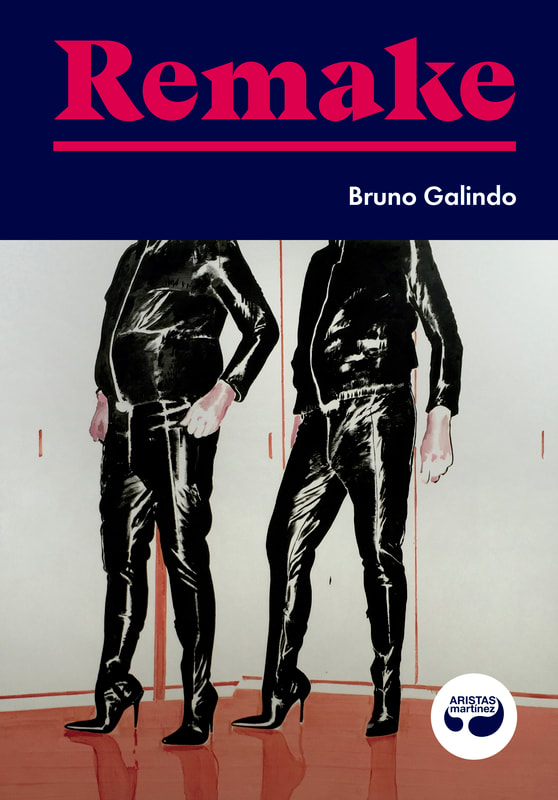

Entrevista realizada por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA SELVA DE NOSTALGIAS Y OTROS REMAKES Una entrevista en torno a su última novela: Remake

—EL COLOQUIO DE LOS PERROS: ¿Por qué elegiste la cinta de Eisenstein para introducir en la novela ese juego de repeticiones y, en cierto modo, nostalgias que se configura como pauta dentro de Remake? ¿Se te pasó por la cabeza algún otro título cinematográfico antes de elegir este? —BRUNO GALINDO: Antes de contestar, si me permites, explico un poco el asunto para ayudar a quien no haya leído la novela: hay un director de cine en declive, que come de sus trabajos para una agencia, a quien se le encarga rodar un comercial para una agencia de seguros; durante el rodaje —en el que se simula la evacuación de un edificio— se le cuelan en el plano cuatro sujetos con un carrito de bebé que interpretan la famosa escena de la escalera Odessa y luego desaparecen. Contestándote, ahora sí, la pregunta: me interesaba esa escena de El acorazado Potemkin porque es icónica en varios niveles, al menos dos: el cinematográfico y el político. Representa una nostalgia revolucionaria que juega un papel importante en la novela. Pasé mucho tiempo pensando en otras escenas para contar lo que quería, y concluí que esta era perfecta. —ECP: Al leer tu novela, sentí en todo momento que tu acercamiento hacia la cultura del remake es esencialmente crítico, aunque no lo expreses de forma explícita y, a decir verdad, creo que esa es la mejor forma de aproximarse a una realidad que actualmente tiene lugar a nuestro alrededor. Siguiendo esta idea, ¿crees que estamos en un momento en el que la recuperación del pasado no es más que pura nostalgia, un bien de mercado más y que, con frecuencia, carece de un sentido crítico? —BG: Puede parecer que hay una crítica de la nostalgia y, en particular, de los fenómenos comerciales asociadas a esta, pero yo no estoy tan seguro de que la haya. Sátira sí. Es verdad: la novela habla con cierta frialdad sobre los ciclos de revival que nos hacen volver a apreciar lo de hace veinte años, pero ¿los crítica? Me interesa más el hecho redentor de volver atrás que decir: mira qué mal lo hacemos. Los años nos hacen más comprensivos emocionalmente y, si además, vivimos un panorama perturbador —nuestro mundo ya es una distopía—, recordar o incluso querer volver a vivir algo que nos hizo felices son cosas lógicas. Dicho lo cual —y aquí sí seré crítico— donde no hay que pasar ni una es en el uso político de la nostalgia, sobre todo —aunque no exclusivamente— si nos fijamos en la ultraderecha. —ECP: ¿Nos enredamos con todo el aliento retro y no conseguimos mirar hacia delante? —BG: A menudo sí. A mí me ha pasado mucho. —ECP: Por otra parte, ¿no crees que, en el campo cultural y artístico, ese recurrir al pasado no supone una reutilización de materiales que bien pudiera ser creativa de modo que se podrían alumbrar proyectos que, mirando hacia atrás, iluminaran el presente o bien trazaran nuevos caminos? ¿Hay excepciones? —BG: Sí lo creo. Ya lo creo. Pero tengo la impresión —y si es así, no debería pasar nada por admitirlo— de que en la cultura no se nos ocurren muchas cosas nuevas. Tal vez la vanguardia no está ahora mismo ahí sino, no sé, en la filosofía. O en la ciencia. —ECP: Pensemos ahora en algo diferente al remake, pero que está cerca de él y que, tal vez, tenga que ver con lo que te preguntaba antes y no sea más que enfocar la misma pregunta de otro modo, aunque abriéndose hacia otras ideas, aunque cayendo en el bucle... Si te paras a pensar, podemos ver el modo en que a lo largo de la historia siempre se ha remezclado o sampleado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo: ha habido etapas, momentos en que se ha recogido una serie de motivos culturales, literarios o artísticos y que generaciones posteriores los han adaptado, por llamarlo de alguna forma, a su cosmovisión, a su modo de enfocar la realidad. Lo hizo Jean Cocteau en Orfeo y así sucedía también en el Barroco que, sin ir más lejos, lo que hizo fue recuperar o adaptar tópicos que ya habían sido desarrollados en el Renacimiento, pura distorsión o mutación de elementos preexistentes. Y en el siglo veinte eso podría verse en el terreno musical quizás de forma mucho más evidente en la cultura del hip hop o en la música electrónica, e incluso en proyectos ambient como los de Leyland Kirby en The Caretaker. Por no hablar de las conexiones entre dadaísmo y situacionismo. O la propia recuperación del concepto de espectáculo de Debord o el de simulacro de Baudrillard en los últimos años (e incluso con la reciente recuperación de cuestiones como el concepto de control de William S. Burroughs a consecuencia del SARS-CoV-2). Y si miramos más atrás, el propio Séneca hizo una versión de Medea... ¿Encuentras en la literatura o en algún otro campo creativo contemporáneo ejemplos en los que se recuperen artefactos previamente realizados para darle a aquellos un giro y expresar nuevas realidades? ¿Crees que los ejemplos que he traído a colación no serían más que remakes, puras repeticiones de formas y conceptos? —BG: Igual que los personajes literarios antiguos o nuevos casi siempre terminan encajando en arquetipos, las historias también repiten los patrones que determinan nuestras vidas. Somos de pocas maneras y nos ocurre más o menos lo mismo; hasta lo diverso está pautado. Todo está en Ovidio. Luego todos tenemos una genética única e irrepetible, obviamente. La repetición está explorada en la literatura que repite (he mencionado a Fernández Mallo y a Pablo Katchadjian) y mi novela forma parte de ese loop. —ECP: Si te dan a elegir, ¿qué escoges: samplear o hacer remakes? —BG: Remakes, claro. Un remake lleva el sello del que lo hace y enriquece o empobrece lo anterior, pero le añade algo en todo caso. —ECP: ¿Por qué crees que la vida se ha convertido en un remake? ¿Qué necesidad tenemos de repetirnos, de volver a sentir igual que en otros momentos? —BG: La repetición está en nosotros desde Prometeo. Freud dedicó su vida a estudiar por qué volvemos a hacer aquello que hicimos, incluso lo que nuestros padres y madres hicieron, queramos o no. Hasta la juventud, que es original por naturaleza, es repetición. La tesis de la novela es que el futuro pinta mal, el presente también y entonces, ¿qué queda? Repetir lo que nos gusta tampoco está tan mal. Así las cosas, una buena combinación de repeticiones placenteras y de otras desconocidas me parece un buen plan. Recordemos al artista Wolf Vostell: «Son las cosas que no conocéis las que os cambiarán la vida». —ECP: Y siguiendo con lo anterior: ¿no resulta una forma barata o poco sugestiva, apenas sugerente e incluso cobarde la de afrontar la vida o la realidad en un continuum de reposiciones o repeticiones? O, sencillamente, ¿por qué crees que triunfa tanto en nuestra sociedad la pasión por los retrovisores? —BG: La predictibilidad tiene un valor positivo para la mayor parte de nosotros, muy poca gente se decantaría por lo que no conoce. El patrón que marca nuestro devenir es: que no pase nada fuera de mi control. El arte puede proponer una aventura y la irrupción de nuevas ideas que nos saquen de la repetición. Pero, en líneas generales, y aunque cualquiera negaría esto, no se le tiene mucha simpatía al arte. Solo en dosis homeopáticas. La nuestra es una sociedad llena de miedo. —ECP: ¿Llegamos a usar también el retrovisor en el amor? El protagonista de tu novela parece que lo hiciera. —BG: Sobre todo ahí. Varios personajes en Remake están en ello. Creo que todos nos preguntamos alguna vez por nuestras antiguas relaciones y fantaseamos con el “cómo sería ahora”, aunque sea para decirnos que no. Pero eso no quiere decir que no cometamos los mismos errores (y aciertos) en la siguiente relación. Todo el mundo tuvo algo con alguien que le gustaría haber hecho mejor, o tuvo algo que quiere repetir con otra persona bajo la ilusión de que esta vez sí será una buena experiencia. De eso, y de una fantasía capitalista diseñada para volver a ese lugar, va Remake. —ECP: Al leer tu libro no pude evitar recordar textos de Mark Fisher en Los fantasmas de mi vida. Incluso también algunas reflexiones de Simon Reynolds en el terreno musical, por ejemplo, en Retromanía. Ambos autores consideran que estamos en una etapa en la cual no se aporta nada nuevo y que solamente se repiten fórmulas anteriores. Así, el pasado se pone frente a nosotros como una forma espectral que, a veces, poco tiene que ver con nuestra propia realidad. ¿Qué opinión te merece esto? Y te lo pregunto, sobre todo, porque entiendo que Remake es partícipe de esas sensaciones, de esas reflexiones que están en la obra de Fisher o Reynolds aunque, en tu caso, desde una perspectiva completamente personal.

—BG: Leí Retromanía cuando apareció y es una referencia importante en esta novela. La teoría del fin de la historia de Fukuyama, pero en la música, ¿no? Aunque comparto las opiniones de Reynolds y de Fisher, hay que tener cuidado con esas afirmaciones, porque da la impresión de que uno sabe todo lo que se está haciendo. —ECP: En tu novela llegas a hablar de El hacedor (de Borges), Remake de Agustín Fernández Mallo, una revisitación de un cuento de Borges que, “gracias” a la intervención de María Kodama, fue incluso retirado de las librerías. ¿Consideras que en la literatura se hace difícil jugar con obras o elementos presentes en otras narraciones y emplear técnicas de apropiación y reescritura debido a que los posibles receptores, críticos, lectores, etc, se muestran contrarios a experimentos de ese tipo cuando, por ejemplo, en el terreno musical el sampler y la remezcla son algo más cotidiano y aceptado? ¿A qué crees que se debe? —BG: La literatura favorece ese juego; muchas veces casi lo exige. Otra cosa es que haya personajes sin sentido contemporáneo como María Kodama. Lamenté la retirada del libro de Agustín porque invisibilizó su trabajo, aunque por otro lado el litigio volvió legendaria la obra y al propio autor. ¡Quién tuviera un libro retirado! Por otro lado, la ignorancia de los procedimientos de la música es una de las pequeñas vergüenzas del mundo editorial; parece que en las editoriales nunca permea nada de lo que pasa en otros sectores, como la música o el cine. ¿Cómo es posible que no haya un mayor diálogo desde la parte industrial de todas esas artes? —ECP: ¿Qué tipo de literatura consideras, llegados a este punto, que es la que mejor define o traduce el tiempo que vivimos? ¿O crees que la literatura se ha quedado fuera de juego en una posible interpretación del mundo? —BG: Sucede algo curioso: la literatura parece un territorio cada vez menos relevante, mientras que las historias son cada vez más importantes para la sociedad. Si hablamos de literatura, el tono es de derrota; como decía Fogwill, ser escritor es haber fracasado en la vida. Pero si hablamos de narrativa, se abren las posibilidades en múltiples escenarios, y es obvio que me refiero al audiovisual. Hay que seguir en el libro, pero a la vez pensar en escribir —y en leer— en todos los lugares posibles. —ECP: ¿Cuál es en la actualidad tu percepción la realidad que nos rodea debido a los cambios que estamos experimentando en los últimos meses? ¿Ha cambiado mucho tu estado mental respecto a lo que pensabas o sentías anteriormente? —BG: Son tiempos de cuerda floja: si llevabas tiempo viviendo ahí, el presente no es particularmente catastrófico. En la escritura creativa, casi todo el mundo malvive. Conozco gente cuyo mundo se ha venido abajo y otra cuyo estado mental ha permanecido bastante estable. No ha cambiado mucho mi estado mental. Soy bastante positivo, dadas las circunstancias. —ECP: Antes hablábamos de retrovisores: pensemos en espejos sin más, no necesariamente de coches. ¿Consideras que nuestra sociedad se mira mucho en el espejo? ¿No se ha cansado todavía de hacerlo? —BG: Somos asombrosamente autorreferenciales. Ante cualquier cosa de la que nos estén hablando, ya estamos pensando “pues yo...”. —ECP: Y por hacer un poco de síntesis e ir concluyendo, ¿crees que el recuerdo o la nostalgia es (o podría convertirse en) el opio del pueblo? —BG: Ya lo es. Y es un buen opiáceo. |

ENTREVISTAS

El Coloquio de los Perros. CABEZAS, ISMAEL

CAMARASA, RAFAEL CARBAJOSA, NATALIA CARIDE, ALBERTO CARRILLO, VIRIDIANA CÉLINE CEREZUELA, ANA CERVERA, RAFA CHEJFEC, SERGIO CHEJFEC, SERGIO [5] CHESSA, ALBERTO CHESSA, ALBERTO [Anatomía de una sombra] CHICO, ÁLEX CISNERO, ALBERTO COMAN, DAN CONTRERAS, NADIA CORTINA, ÁLVARO CRUZ, GINÉS DELGADO, DESIRÉE DÍAZ, ANA CLAUDIA DÍEZ, JOSÉ MANUEL DOMINIQUE A ELENA PARDO, CRISTINA ESPEJO, JOSÉ DANIEL ESPEJO, JOSÉ DANIEL [Perro fantasma] FONT, VIOLETA GALÁN, JULIO CÉSAR GALÁN MOREU, SALVADOR GALÁN MOREU, SALVADOR [No fall] GALINDO, BRUNO GALLARDO, JOSÉ MANUEL GALLUD, EVA GALVÁN, ANI GAMBOA, JEYMER GARCÍA, CONCHA GARCÍA, DIEGO L. GARCÍA JIMÉNEZ, SALVADOR GARCÍA LÓPEZ, ERNESTO GARCÍA MELLADO, ISABEL GARCÍA-VILLALBA, ALFONSO GARRIDO PANIAGUA, RODRIGO GASS, CARLOS GINÉS, ANTONIO LUIS GINÉS, ANTONIO LUIS [Antonov] GÓMEZ, MACARENA GÓMEZ BLESA, MERCEDES GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO GÓMEZ RIBELLES, ANTONIO [QUIROMANTE] GONZÁLEZ LAGO, DAVID GRACIA, ÁNGEL GROZO, DANIEL GUERRA NARANJO, ALBERTO HENDERSON, DAIANA HERNÁNDEZ, GALA HERNÁNDEZ, JULIO HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [EL DOLOR DE LOS DEMÁS] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [ANOXIA] HERNÁNDEZ, MIGUEL ÁNGEL [TIEMPO POR VENIR] HERNÁNDEZ BUSTO, ERNESTO IRIBARREN, KARMELO C. JORGE PADRÓN, JUSTO KASZTELAN, NURIT LADDAGA, REINALDO LAYNA RANZ, FRANCISCO LEZCANO, YULEISY CRUZ LINAZASORO, KARLOS LLOR, DOMINGO LOBATO, FLORA LÓPEZ, PABLO LÓPEZ AGÜERA, FULGENCIO ANTONIO LÓPEZ KOSAK, ANDREA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA LÓPEZ MONDÉJAR, LOLA [Qué mundo tan maravilloso] LÓPEZ POMARES, ALEJANDRO LÓPEZ SANDOVAL, DAVID LÓPEZ SORIA, MARISA LOUZAO, ALICIA MACHUCA, LUIS MAESTRO, JESÚS G. MALAVER, ARY MANUELA, ADRIANA MARGARIT, LUCAS MARÍN, MARÍA MARÍN, MARIO MARÍN ALBALATE, ANTONIO MARQUARDT, ANJA MART, BLANCA MARTÍ VALLEJO, MAITE MARTÍN, RUBÉN MARTÍN GIJÓN, SUSANA MARTÍN IGLESIAS, VÍCTOR MARTÍNEZ CASTILLO, ANA MENDOZA, NURIA MESA, SARA MICÓ, JOSÉ MARÍA MIGUEL, LUNA MIRALLES, INMA MOGA, EDUARDO MOLINO, SERGIO (DEL) MONTEVERDE, JULIO MONTEVERDE SÁNCHEZ, CONCEPCIÓN MOR, DOLAN MORALES, JAVIER MORANO, CRISTINA MORENO, ANTONIO MORENO, ELOY MORENO, JAVIER MORENO, SEBASTIÁN MORENTE, ESTRELLA MOYA, MANUEL MUÑOZ, MIGUEL ÁNGEL NAVARRO, ÓSCAR NETO DOS SANTOS, MANUEL NIETO, LOLA NORDBRANDT, HENRIK NUÑO, SIHARA OLMOS, ALBERTO OREJUDO, ANTONIO ORTIZ, DEMIAN ORTIZ ALBERO, MIGUEL ÁNGEL PALOMEQUE, AZAHARA PAPELES DEL NÁUFRAGO [Antonio Lafarque y Aníbal García] PARDO VIDAL, JUAN PARRA SANZ, ANTONIO PEÑA DACOSTA, VÍCTOR PEÑALVER, PATRICIO PEÑAS, ESTHER PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Querida hija imperfecta] PÉREZ CAÑAMARES, ANA [Las sumas y los restos] PÉREZ LEAL, AGUSTÍN PÉREZ MONTALBÁN, ISABEL PERONA, JESÚS PICÓN, EMILIO PRADA, JUAN MANUEL DE PRUDENCIO, JESÚS PUJANTE, BASILIO PUJANTE, MANUEL QUIJANO SÁNCHEZ, EDUARDO RÍOS, BRENDA RIVAS GONZÁLEZ, MANUEL ROBLES, SALVA RODRÍGUEZ, ALFREDO RODRÍGUEZ, ALFREDO [Urre Aroa] RODRÍGUEZ, ALFREDO [Días del indomable] RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, ANTONIO RODRÍGUEZ PAPPE, SOLANGE ROMERO MORA, J.D. ROMERO MORA, J.D. [En el desvarío] ROSADO, JUAN JOSÉ ROSSELL, MARINA RUDEL, JAUFRÉ RUIZ GUERRERO, Mª CARMEN SALSE BATÁN, ALEJANDRO SÁNCHEZ, GINÉS SÁNCHEZ, GINÉS [2096] SÁNCHEZ, GINÉS [MUJERES EN LA OSCURIDAD] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [El nudo] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [FACTBOOK] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LA CADENA DEL FRÍO] SÁNCHEZ AGUILAR, DIEGO [LOS QUE ESCUCHAN] SÁNCHEZ GÓMEZ, MARISOL SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS SÁNCHEZ MARTÍN, LUIS [Pastillas debajo de la lengua] SÁNCHEZ MENÉNDEZ, JAVIER SÁNCHEZ ROBLES, MIGUEL SÁNCHIZ, ANTONI SANTOS, ABEL SCHWEBLIN, SUSANA SEÑOR, RUBÉN SERRANO, PABLO SORIANO, ADA SUANE, SAÚL TRIGUEROS, SARA J. ÚBEDA, ANABEL URÍA, JUAN MANUEL VAL, FERNANDO DEL VALDÉS, ANDREA VALERO, MANUEL VALLÈS, TINA VARAS, VALENTINA VEGA, MIGUEL VERA FIGUEROA, ALBA VICENTE, TERESA VICENTE CONESA, FRANCISCO VILA-MATAS, ENRIQUE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS