|

RAFAEL SOLER. LEER DESPUÉS DE QUEMAR (Olé, Valencia, 2019) por PEDRO GARCÍA CUETO COMO SI EL TIEMPO NO MURIESE Rafael Soler es novelista, poeta, nacido en Valencia en 1947, fue durante muchos años profesor y ahora se dedica por completo a escribir. Hubo un largo paréntesis de no publicación en su vida, pero como un ave fénix resurgió y volvió con fuerza a la palabra escrita. Si Los sitios interiores fue publicado en 1980, no fue hasta 2009 cuando volvió a la poesía con Maneras de volver, a la que siguió Las cartas que debía en 2011, Ácido almíbar en 2014, libro que le dio el Premio de la Crítica Valenciana en el 2015. También ha publicado dos antologías: La vida en un puño en 2012 y Pie de página, también en ese año. Llega ahora Leer después de quemar, un repaso a sus libros publicados, con un sugerente título que nos viene a decir que toda literatura nace de lo que vamos excluyendo, para luego leer y cultivarse, el esfuerzo del poeta en crear un mundo propio nace de esa vocación interior por la literatura, a veces más importante que la propia vida. Si leer nos salva de un mundo real donde apenas encajamos, en la creación, uno puede encontrar el camino para escuchar su voz en el eco que deja en los otros cuando leen nuestros textos. La selección de este libro es muy buena, porque los poemas nos dejan ese universo que ha ido creando Soler, donde el verso es también confesión, consejo, lectura del mundo, en definitiva. En el poema ‘Ningún precio es terrible’, nos dice el escritor valenciano: Si tu vida no cabe en una vida / redacta un testamento prematuro / ordena los besos que has perdido / y desanda la fila que conduce / a cuanto tiene de honorable la rutina. Sin duda, la vida para Soler es ese espacio donde caben muchas más vidas y es la del poeta y por ende el escritor un cofre que se abre siempre para releer el mundo. El estilo poético de Soler tiene ese escenario de secuencia cinematográfica, donde se suceden las imágenes o las palabras como fogonazos que nos ciegan. Buscar en el otro el complemento, hacer que la vida sea entrega o dádiva, vaciarse en el ser amado y volver a crearse, en esa difícil conjunción de ser uno mismo y ser otro a la vez, así lo expresa en el poema ‘Desde tu corazón ayer’: Así cruzamos juntos / las solemnes avenidas y los campos / los anchos días plenos y los años miserables / la fiebre y sus sudores / sin caer en la cuenta de tus cuentas / y el futuro más cerca del pasado / cuando entiendas que la vida que te falta / es entera la vida que me has dado. Todo es entrega, caminar entre vaivenes de días grises y días plenos de luz, una vida que se monta y se desmonta continuamente, en Soler radica esa voz de la experiencia, del que sabe de la vida, del que ya no es engañado por el verso fácil o por la mentira de la amistad fingida.

Soler conoce el mundo y en su poesía, como destellos, nos va expresando su lenguaje con el ritmo ágil de su verso. Y como si buscase ese perdón, pero no lo exigiese, quiere rendir cuentas con el otro, el que estaba en sus afectos, el que fue su progenitor, el que le dio vida, en un poema llamado ‘Ha llegado la hora de nombrarte’: Dame la luz que me quitaste / para ponerla con un misal en tu mesilla / es mía y te lo exijo / dame los brazos / que tanto necesito para otros / devuelve por favor / la entera mitad de mis afectos / que siempre se enfriaron en tu boca / y si lo estimas oportuno / por tu descanso eterno y por el mío / dame el perdón que no te pido Somos al final seres heridos por la vida, por los que nos engendraron, somos seres arrebatados de luz por aquellos que nos quitaron ese destello de alegría y nos dejaron en sombras, somos melancólicos por los abrazos que no hemos dado, por los que sí dimos y por los que esperamos dar. En este poema, Soler se confiesa, hay mucho de dolor en el paso del tiempo, como si este no muriese, queda algo eterno en uno que duele y sangra por la herida. En esta selección de poemas reside el mundo de Soler, su visión de la vida, su ironía, pero también su apego cariñoso a las cosas, a los seres, al lenguaje, patria que tenemos todos y que no es de nadie en realidad. En el poema ‘El viaje es lo que importa’ cito los cuatro primeros versos, en ese escenario parisino, con el ser amado: Vamos al Sena me dijiste / sin apretar la boca / y yo acepté / pues siempre fuimos dos y somos uno. En estos versos vemos ese espacio que siempre queda entre dos seres, ese hueco invisible donde uno no puede llegar al fondo del otro. Lo vimos en las primeras novelas de Soler, como la excelente El grito o la muy lograda novela El último gin-tonic. La vida se constituye también de esas lagunas, de esos espacios intransitables. Como el Cortázar de Rayuela, la Maga siempre nos quedará lejos, aunque la tengamos al lado y podamos acariciarla cada día. Una gran selección este libro, una antología que refleja lo mejor de Soler como poeta, que es también el hombre que deja destellos de luz y sombra en sus poemas, el hombre que transita por la vida con la duda existencial a cuestas, un paso más en la aventura poética de Soler, ese canto a la lectura como base para crear otra vida, quizás mejor que esta o simplemente una lectura más de la que tenemos. Soler lo consigue con una obra poética original y con el ágil ritmo de unos versos siempre apasionados por la vida.

1 Comentario

MIGUEL CATALÁN. LA ALIANZA DEL TRONO Y EL ALTAR (Verbum, Madrid, 2019) por PEDRO GARCÍA CUETO Llega el último libro de Miguel Catalán, perteneciente a su Seudología, con el número X, este esfuerzo del filósofo valenciano de hacer una crítica y a la vez una investigación intensa sobre el poder y la mentira que encierra. Publicado de nuevo por Verbum, el libro es todo un estudio detallado sobre ese mundo de opresión que lleva el poder, manifestado desde la Iglesia y desde la Antigüedad. No hay espacio que no quede reflejado en este ensayo, son las aristas de un mundo donde se ha fabricado un Dios o varios dioses para tener al ser humano condicionado, para restringir su libertad, para dominarlo y que no piense por sí mismo. En este afán, toda religión es trampa, toda creencia es abuso, el ejemplo de Plutarco que nos habla del legislador que se adorna de todo lo fastuoso para hacer ver su inmenso poder. En este mundo de apariencias, el legislador sabe que todo es espejismo, vivimos hacia afuera y nunca hacia dentro, convirtiendo nuestra vida en un reflejo exterior, todo lo que nos seduce viene de esa apariencia de riqueza que hay en el mundo de la publicidad hoy día y en aquellos tiempos en esa demostración de lo fastuoso, de los oropeles que distinguen al rico del pobre. Pone múltiples ejemplos. A continuación cito el que tiene que ver con la teocracia egipcia: También el orden sagrado de la teocracia egipcia imponía la distancia hierática de la práctica del disimulo y el simulacro como formas de expresión orientadas hacia la masa campesina. (p. 75) Sin duda alguna, hay en todo ello un concepto clave, “la naturaleza divina”, que sustenta este poder omnímodo que supone el engaño al pueblo. Es a través de ese deseo de estar con los dioses o creer en un solo Dios todopoderoso como el pueblo se rinde al culto y a la adoración: La mejor forma de persuadir al pueblo para que obedezca al gobernante en todas sus decisiones, especialmente las más injustas, es la de hacerle creer que participa de la naturaleza divina. (p. 99) Se ha matado en nombre de Dios. Los antiguos veneraban a muchos dioses, los antiguos Césares se volvían extremadamente crueles haciendo mención de los dioses. La mitología está llena de violencia y barbarie. En el libro de Miguel Catalán podemos apreciar ese mundo de poder, de opresión que recorre todas las épocas y los estados, como dice también Catalán, en el poder de los jefes en la América precolombina. Estamos ante ese inmenso dominio de los que se creen superiores a los otros, alegando que son enviados por un Dios:

En la América precolombina, la conferencia privada del caudillo con el dios refuerza la jefatura única. (p. 110) También cita a Lutero, que condenó la rebelión campesina e instigó a los príncipes alemanes a la venganza contra ellos. Nadie se salva de esa locura del poder, nadie tiene excusa para abusar así del mismo, como también hizo Hitler presentándose a su pueblo como un redentor que venía a salvarles de los hebreos y de los que no pertenecían a la raza aria. Libro clarividente, de una importante investigación, refuerza ese afán de Miguel Catalán por escribir un largo tratado sobre la mentira y el poder. En este nuevo capítulo de su extenso conjunto de libros lo consigue con creces, libro necesario para conocer el mundo y para no dejarse llevar por las apariencias y la mentira que reside en el dominio de unos pocos, para no sentir que somos títeres de los gobernantes que cada día nos engañan con el lenguaje y las noticias falsas del pseudoperiodismo desinformativo. JUANA VÁZQUEZ. PERSONAJES DE INVIERNO (Sapere Aude, Madrid, 2018) por PEDRO GARCÍA CUETO

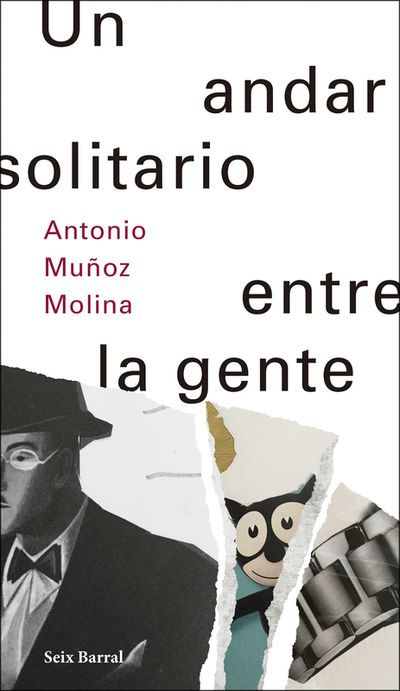

ANTONIO MUÑOZ MOLINA. TUS PASOS EN LA ESCALERA (Seix Barral, Barcelona, 2019) por PEDRO GARCÍA CUETO La trama de la nueva novela de Antonio Muñoz Molina, como si fuera un juego de sombras, nos va seduciendo desde ese personaje alucinado que es Bruno, el cual vive en Nueva York con su esposa Cecilia llevando una existencia anónima, una ciudad llena de solitarios. El escritor de Jaén ya había plasmado sus obsesiones neoyorquinas en Un andar solitario entre la gente, donde los anuncios de la gran ciudad desvelan un mundo que ya nos ha convertido en autómatas, pendientes de nuestro teléfono móvil y seducidos hasta la saciedad por la publicidad.

En esta novela Bruno es el pesado que habla del cambio climático, del final del mundo, de tantas cosas que presagian a ese ser derrocado de la existencia, ese ser que se rompe en jirones por la modernidad, para salvarlo todo, pero sin estar preparado para salvar nada, trasunto del hombre moderno que, como pude comprobar hace poco, habla de la dosificación del aparato móvil para su hija, mientras ella lo usa frenéticamente. Esta hipocresía social vive en esta época y queda reflejada en la novela. La marcha de Bruno y Cecilia a Lisboa es también la huida, como Ulises en su búsqueda de otra Ítaca, lejos de la tejedora Penélope. La novela va trazando el humor y la ironía con que nos seducen sus protagonistas, seres que ya no entienden el mundo, lo viven como la planta que respira, pero sin comprender su paso existencial. Despedido en los tiempos de Wall Street en 2008, no deja de ser uno de esos viandantes que atraviesa el mundo zombie, entregado al placer de lo apocalíptico para sentirse diferente si logra manifestar su rechazo a todo. Aunque participe de ello, ya se considera un ser “con existencia”. El pulso narrativo de Muñoz Molina es siempre brillante, su prosa enriquecedora, tiene muchos meandros para llegar al cauce del río que es el ser humano y su vacío existencial, latente en cada página. Sin duda, en Bruno ya no vemos a ese solitario de los setenta, sino al hombre del siglo XXI envuelto en una búsqueda de sí mismo, a través de la tecnología y los anuncios de publicidad, que ya estaban presentes en su anterior novela. Las ciudades, tan distintas que alumbran la historia, sirven de oposición latente, la Nueva York ultramoderna y esa Lisboa con sabor antiguo que parece respirar su reconstrucción tras el famoso terremoto que la hizo sucumbir. Logra Muñoz Molina una novela que plantea preguntas sin respuesta: ¿ha de ocurrir una nueva catástrofe?, ¿sobrevivirá el planeta a tanta barbarie tecnológica? El amor también está presente en un mundo que ya no volverá a ser el mismo. Tus pasos en la escalera toca los grandes temas de nuestro tiempo. MIGUEL CATALÁN. SUMA BREVE (Trea, Gijón, 2019) por PEDRO GARCÍA CUETO Miguel Catalán no es solo un filósofo, un profesor de universidad que enseña a sus alumnos el pensamiento filosófico, es un escritor, crítico y pensador que lleva muchos años dejando su impronta en obras de gran calado intelectual. Su tratado sobre la mentira llamado Seudología, publicado por Verbum, es ya un libro imprescindible para cualquiera que perciba la mentira del poder, ese mundo de intereses que llevó al presidente Bush Jr. a invadir Irak. La mentira está en los debates de muchas sesiones del congreso, un mundo de intereses creados, de falsas apariencias que pretenden cosificar a los individuos, hacer de esta una sociedad menos culta y más manipulable. Con el esmero que siempre lleva a cabo la editorial gijonesa Trea, dirigida por Álvaro Díaz Huici, Miguel Catalán ha escrito aforismos que desvelan su gran sentido ético ante la vida, su afán de descubrir la verdad entre las grandes mentiras de nuestro tiempo. Como gran pensador, va desvelando en este libro sus miradas al mundo, su conciencia de hallarse en una extraña madeja, un hilo que va tejiendo el poder, para hacernos más vulnerables. Como buen profesor, conoce también la fragilidad de los alumnos, imbuidos en la tecnología, afincados en la desidia de una sociedad fácil y superficial, que solo conlleva a la trampa y al amiguismo. Con esos mimbres, es aún más válido el esfuerzo de Catalán, porque nace del trabajo y del talento. El libro es un compendio de aforismos donde desfilan pensamientos, tan interesantes y verdaderos como el que dedica a la Guerra Civil, porque considera que el conflicto está enquistado en un pueblo que no ha sabido madurar y guarda con resentimiento las viejas heridas: Cuando era pequeño creía que la Guerra Civil española había tenido lugar en tiempos lejanos, casi remotos. Fue mientras iba cumpliendo años cuando comprendí que estaba cada vez más cerca. (p. 46) También anida en el libro el conformismo de los seres, envueltos en la rutina que nos va rompiendo por dentro: Cuando ella lo vio por primera vez tuvo la impresión de que lo conocía de toda la vida. A los dos años de convivencia esa impresión ya se había confirmado lamentablemente. (p. 45) Son muchos los pensamientos que navegan por el libro, verdades que van llenando al lector, alusiones a escritores, a pensadores, al Antiguo Testamento, todo convive en este sabio libro de Miguel Catalán. Parece que su universo se muestra, nace de su experiencia, de sus lecturas, de su conocimiento de lo humano.

Su alusión a la poesía como bálsamo para evitar la muerte queda en un aforismo muy sobresaliente: Toda la poesía escrita en el pasado, hasta la más frívola, perdería su sentido el día en que los científicos descubrieran su antídoto contra la muerte. Habría que empezar a escribir desde la nada; a ciegas, sin clásicos. (p. 90) Gran verdad, porque es la poesía y la literatura, el arte en sí, la que nos congrega para pensar la vida como eternidad, si la ciencia pudiera suplir ese vacío que tenemos ante la muerte, todo sentido del arte perdería sentido. Alusiones a Dante, a los clásicos, a Gimferrer, el gran poeta catalán, a antropólogas como Ruth Benedict, a pensadores del lenguaje como Wittgenstein, todo vuela en este libro, que pretende ser un recinto para la reflexión, para el pensamiento, en tiempos de urgencias y de prisas, un antídoto para la vida superficial en que vivimos. Con una cita muy acertada del gran Oscar Wilde —«El camino de la paradoja es el camino de la verdad»— el libro recoge aforismos y pensamientos desde 2013 hasta la actualidad. Como gran admirador de Wilde, Miguel Catalán conoce el poder del pensamiento breve, que llega a los demás como un fulgor, una llamarada para iluminarlo en plena abulia de los sentidos. Recomiendo este libro, bellamente editado, porque nos habla de tantas cosas como hay en la vida, es un paisaje de razonamientos donde vemos lo inestable que es el ser humano, la gran fragilidad que une nuestras vidas. Por ello, ese espacio de reflexión es necesario en tiempos tan hostiles al sosiego. Un libro realmente necesario. RAFAEL SOLER. EL ÚLTIMO GIN-TONIC (Contrabando, Valencia, 2018) por PEDRO GARCÍA CUETO En El último gin-tonic se va trazando con hilo fino los últimos días de la familia Casares en un ejercicio de composición y deconstrucción donde los personajes se van creando, pero también se difuminan. Marcos, Alberto, Lucas, María, etc, son seres errantes, trabajan, aman, pero hay algo extraño en ellos, es como si fueran fantasmas en un espacio opresivo que Soler traza en su novela. Después de su estreno hace muchos años en la novela, Rafael Soler ha cultivado la poesía sin olvidar la narrativa y en su forma de mirar a los personajes hay un afán de entomólogo, como si los diseccionara, los abriera en canal; los vemos moverse, como muñecos de guiñol, seres que se expresan en diálogos incisivos, cortantes, llenos de ironía. Lucas es regidor y sorprende a María con su hermano Alberto. Va Soler creando atmósferas, espacios de luz y sombra: Una jornada, en todo caso, que empezó de nuevo cuando Lucas llegó por fin al camerino de María, se pasó la mano por la boca como si quisiera atusar las comisuras, y cometió el error de abrir la puerta sin llamar. Porque un sobrio golpe de nudillos habría evitado el desagradable lance de sorprender a su hermano hociqueando el cuello de María, la mano derecha entretenida con sus pechos y la otra apretándole las nalgas con un masaje sostenido y codicioso. (p. 23) Mateo es otro personaje que ha perdido a su mujer y su hijo, un ser desvalido, hecho trizas por la culpa. Late en la novela ese sentimiento. Son seres desgarrados, abatidos. Mateo se imagina la escena del accidente, el color rojo de la sangre, Bosco hecho trizas. En la narrativa de Soler predominan las impresiones, son fogonazos léxicos que nos aturden, leves cuchilladas sintácticas que rompen la armonía de la palabra; son destellos que nos ciegan, los adjetivos abundan y dan toda su prestancia al lenguaje, lo definen, como si Soler hubiese navegado en los interiores de los personajes, seleccionado en un misterioso buceo el adjetivo adecuado, el nombre escondido entre las brumas de otros nombres. La muerte del padre de Lucas es impresionante, tiene ese detallismo de las descripciones cinematográficas, da la sensación de hallarnos ante sombras, pero con los destellos de su narrativa que nos sorprenden porque parece que miran más allá, saben extraer el detalle preciso para describir la muerte en este caso:

Lucas ató el pañuelo en la cabeza, cerrando así por una vez la boca de su padre. Definitivamente horizontal, todavía con un chaleco de franela y un cinturón que no necesitaba, en su rostro afloraba una palidez creciente. (p. 71) La muerte de Don Moisés nos aparece como si contemplásemos un cuadro, esos que nos dejan impresiones hondas en un museo, donde podemos ver el rostro que existió en vida como una nostalgia que ya es antigua al llegar la muerte. Hay en el libro muchos matices, descripciones muy detalladas, historias que se entrecruzan, hilos que se van tejiendo, lo que confirma el poder narrativo de Soler en esta aventura de relaciones familiares que se hacen y deshacen en su última novela. MARÍA TERESA ESPASA. EL LABERINTO DE VENUS (Lastura, Ocaña, 2018) por PEDRO GARCÍA CUETO Como si nos halláramos ante la poderosa narrativa de Durrell y su Cuarteto, la poeta, narradora y profesora María Teresa Espasa nos altera con estos relatos. Hace que nos hallemos ante un cristal que todo lo deja ver, asistimos a relatos de gran calado emocional, lo que no elude la sensualidad latente. Hay erotismo, pero siempre mitigado por el gusto estético, que logra que sintamos la pasión de los protagonistas, conscientes de que el amor es el origen de todo, principio y llegada de todos los deseos. Cito: Valentín me sujeta por la cntura mientras yo le susurro al oído mis historias de quererle. Todavía en el ascensor, incluso antes de llegar a la suite de la quinta planta, la fiebre asoma y los besos ardientes nos hacen tropezar con la alfombrilla del rellano. (p. 41) Las descripciones de las escenas amorosas tienen una clara influencia en esas historias de seres heridos por la vida que quieren encontrar su lugar en el mundo. Los relatos están llenos de pasión, navegan en un incontrolable deseo. Aparecen seres que escriben y después hacen el amor, siempre con las citas que anteceden al relato de grandes poetas valencianos, en especial a Ricardo Bellveser, uno de los mejores nombres de la literatura valenciana por la labor cultural que ha ejercido siempre y por su obra de creación poética, narrativa y ensayística. María Teresa Espasa ha escrito unas historias donde los personajes necesitan amar y vivir a través de los cuerpos que aman. La autora es consciente de que la inspiración también llega por la intimidad, por esos deseos que viven los seres que se quieren y que comparten momentos de amor únicos.

Como si volviésemos a ver a Justine en el Cuarteto de Alejandría, las mujeres del libro son mapas que no podemos descifrar; los hombres seres que viven la pleamar del deseo, que buscan el beso que les lleve al acto sexual, ese preámbulo del amor que va creciendo como prólogo para un mundo de besos y caricias. La poeta Isabel Alamar ha escrito que El laberinto de Venus es un libro donde el cuerpo, la piel y la boca lo son todo, en el que vivimos el deseo, la importancia de tocar y de disfrutar de otro ser amado, desde la ciudad amada, su Valencia, hasta Madrid, donde cita el café Comercial, que tanta buena literatura nos ha dejado. Vemos esas historias, sentimos su peso, encuentros que acaban en el lecho, anhelos que se cumplen. Este libro debe saborearse como un buen vino, hondo, espléndido y muy sensual. CECILIA QUÍLEZ. CALIGRAFÍA DE LA NECESIDAD (Bartleby, Madrid, 2017) por PEDRO GARCÍA CUETO La poeta nacida en Algeciras tiene un mundo propio, un universo de miradas que van llenando el poema. Ahora llega en la editorial Bartleby su libro Caligrafía de la necesidad, toda una muestra del planeta emocional Quílez. Antes llegaron La posada del dragón, Un mal ácido, El cuarto día, Vísteme de largo y La hija del capitán Nemo, escritos entre 2004, el primero, y 2014, el último, espejos de una mirada potente, de mujer sensible que late en cada verso, deja en cada palabra un eco, el que tiene el lenguaje que expresa la agitación de un ser que sueña el cosmos. Con este último libro, la autora fantasea de nuevo, sabe de la inclemencia del hombre, de la hipocresía que lo rodea, de todo ese baile de máscaras que está presidiendo nuestra vida en cada momento. Para ello, busca en la poesía contemplar una nueva luz, virgen y lejana de toda corrupción. La infancia está ahí, esperando, porque el espacio de la niñez permanece ajeno al espacio de los adultos, manipulado y falso: Cada día escribo un pliego De primeras voluntades Las sacudo mientras canto Con el sortilegio De la niña que fui. Si el recuerdo está presente es porque en el ayer aún quedan briznas, aquellas que hicieron un espacio de felicidad, que ahora no se encuentra, salvo en el idioma, momento mágico donde el tiempo se concita. En otro poema proclama el amor por la palabra como un salvavidas, sabedora de que todo es ruina, de la sensación de hallarse a la deriva en la vida: Ah, perseverancia ingrata Mi ruina ha sido extensa Escribo como quien espera Subsistir con lo que escribe Y no dejarse la vida Disimulando en otras nóminas Donde una cotiza Por amor a las pérdidas. Que la poeta espera subsistir con lo que escribe es reflejo de ese amor por el verbo, porque todo intento de afecto parece perderse, el mundo ha desabrigado al que siente, ha desasistido al que sueña, vivimos en una hoguera donde nos quemamos irremisiblemente, odiar el disimulo, tan presente, seres erráticos que se engañan, mentiras que se van forjando para alcanzar el poder o cualquier forma de vanidad. En el apartado “Cartilla de símbolos” intuimos el dolor, ese que se presenta y se queda, que permanece, dolor que llega hasta el tuétano: No te acabé de llorar Por eso Las paredes estuvieron tristes Y tu perro envejece Y tú envejeces Es hora De que yo también lo haga Nunca quisiste preguntar Por qué cantaba Amé en silencio Esa polilla agonizando En tu garganta. El dolor de la pérdida, el dolor de la vida, el paso del tiempo, el dejar de ser niña y verse mayor, ver cómo todo lo que fue ya no es, que en los espejos no está la niña con hambre que quiere comerse el mundo, sí, la niña que se ha hecho mujer y sufre, que se desvela, se desengaña, que no amanece. La poesía de Cecilia estalla como relámpagos, los versos dicen y lo hacen como arañazos en la piel, en los ojos, en la memoria. Dice en otro poema: «Los poetas escriben en el paredón de la ignorancia», y quizá sea ese el destino del poeta, en una realidad sin interioridades, sin honduras, donde todo se hace efímero, todo se va cuando se presenta, como si fuera un espejismo. Y la futilidad de todo, el saberse pasto del olvido, que todo lo que hacemos quedará en nada, que todo esfuerzo es vano, que la vida busca un punto álgido de crecimiento que al final se hace nada en la muerte: Tú. Los otros Seremos iguales ante el olvido. Un libro que destila verdad. Los poemas anidan su luz cenital. En el poema aparece siempre la verdad de Cecilia, la certeza de hallarse en un crisol de espejismos, mujer que «fracasó en la misión de la caridad», como dice en un verso de un poema, porque hay mucho demagogo, mucha mentira en los que se creen poseedores de la verdad: Contra los ilustres / Revolucionarios de conciencias.

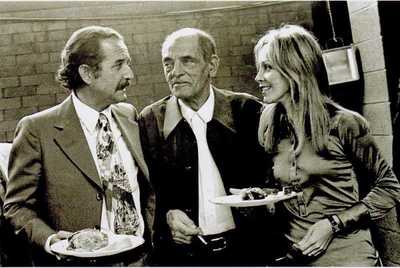

Libro que se desnuda, que se abre por dentro, que nos llega con turbación, libro cuyas palabras son un mensaje, de una mujer que aún quiere ser niña, volver atrás y jugar de nuevo, sin que la vida le pase factura en cada momento. Un libro que termina con dedicatorias y homenajes a amigos, a su editor, porque Cecilia sabe, cuando llega ya la noche y la soledad agobia, que el sentido de la vida oprime, que sólo hay una vida y que ser honesto es decir a través del lenguaje lo que nos duele y lo que amamos, aquello que quisimos ser, lo que fuimos y lo que seremos. Nada más y nada menos, Cecilia lo consigue sin red y de corazón. CARLOS FUENTES. LUIS BUÑUEL O LA MIRADA DE LA MEDUSA (Fundación Banco Santander, 2017) por PEDRO GARCÍA CUETO Esta obra reúne los apuntes de Carlos Fuentes sobre el mundo de Buñuel. Ya en el prólogo, Javier Herrera Navarro nos habla del porqué del título, que tiene un sentido claro en el libro: «Otra razón que trabaja a favor de esa analogía entre la mirada de Medusa y Buñuel son los propios ojos del cineasta, que para Fuentes son “ojos verdes, protuberantes, ojos de toro que acaba de salir a la luz del ruedo”, ojos que situados en el rostro de Buñuel, tal y como dice un poco más adelante, le dan simultáneamente un aspecto de toro y picador» (p. 30). Ciertamente, el cine de Buñuel tiene mucho que ver con la idea de la visión, porque no solo existió aquella célebre imagen de El perro andaluz en el que alguien corta con una navaja un ojo, también el alfiler de Él o el picahielo de El bruto. Para Buñuel los objetos punzantes representaban algo más que un fetiche, eran parte de un deseo frustrado, son elementos que rompen, rasgan, hieren la esencia de un argumento, impactan con su visión brutal. También la analogía con la Medusa la explica Herrera Navarro por la coincidencia entre un ser mitológico pero de una clara deformidad, la Medusa, con esos seres que aparecen en las películas de Buñuel, seres deformes o menesterosos que son claves en su cine, como pudimos ver en la famosa cena de El ángel exterminador. El libro es muy rico en ejemplos, porque vamos mirando, como si se tratase de una cámara —cómo expresa Carlos Fuentes— el conocimiento de un hombre de cine, pero también de un artista genial. Dice Fuentes en el apartado titulado ‘Rutina y soledad’ lo siguiente: «Almueza y cena temprano. Se levanta a las cinco de la mañana y se acuesta a las nueve de la noche. No habla mientras come. Bebe todo el día, desde las once de la mañana. Tengo de él una imagen esquizofrénica. Un hombre radicalmente solo. Y un hombre radicalmente gregario». Para Fuentes, Buñuel transita por México, lo ahonda todo, rompe en las esquinas la mirada del hombre corriente para transfigurarlo todo en cine y poesía. Así habla de los encierros, que están en sus películas, enclaustrados los personajes de Nazarín, Viridiana o de El ángel exterminador. Buñuel en México, en París, en Madrid. Por la mirada de Fuentes aparece el cineasta aragonés en todos los rincones, es un pensamiento, un incendio que se lleva a cabo en cada secuencia de su cine. Veamos cómo lo retrata Fuentes en Madrid: «Luis Buñuel aparece bajo el arco de Cuchilleros envuelto en una capa toledana color ratón». Es un Madrid galdosiano, donde Buñuel camina abriendo senderos de luz y sombra, porque en Buñuel vive y respira España entera, su literatura y su arte. Buñuel, por ejemplo, entra en El Prado y su Velázquez es «sobre todo el Velázquez buñueliano, cuyo realismo pictórico está en el filo de la navaja de la pura representación» (p. 84).

Compara Fuentes a los mendigos de Velázquez con esos seres grotescos de Buñuel, hay un arte de reyes y un arte bufonesco que les emparenta a través del arte de la imagen: los seres que lo son todo y no son nada, la vaciedad humana, la deshumanización del arte. En otro apartado los instrumentos que usa Buñuel, sus cajitas: «Las cajitas de Buñuel, una mano moribunda y luego unos útiles escolares en la caja a rayas de Un perro andaluz. Cajita de música cuya melodía persiste en La vida criminal de Archibaldo de la Cruz. Caja de la corona de espinas, los clavos y el martillo en Viridiana» (p. 103). Seguimos por el libro la disección del universo buñueliano, mirar con lupa cada espacio de sus ciudades amadas, observando su especial devoción entre lo sagrado y lo profano. Cuando Fuentes entrevista a Buñuel acerca de Belle de jour y sabemos más de esa película, la conversación se extiende y ya conocemos la complicidad entre los dos artistas, su simbiosis. El sentido del humor de Buñuel también está muy bien retratado, esa forma de reír de ese gran creador de paisajes y seres que se han quedado para siempre en nosotros: «Guiñar un ojo, Buñuel no. Una mirada insondable, fija, lejanísima, que solo es transformada por la gran sonrisa infantil y la carcajada ronca. Sabe reír hasta las lágrimas» (p. 109). Es un retrato del amigo, pero también una indagación minuciosa de su cine y su literatura, de muchas más cosas que hay que descubrir poco a poco en este libro tan apasionante de honda y cuidada lectura, concluyendo con unas cartas entre ambos de valiosa información. Al final, conocemos mejor a Buñuel, pero también a Carlos Fuentes, su estilo, sus impresiones y su minuciosa capacidad para observar al amigo en estos recuperados apuntes de un ensayo sobre el cineasta aragonés, escritos por una de las personas que mejor lo conocieron. ANTONIO MUÑOZ MOLINA. UN ANDAR SOLITARIO ENTRE LA GENTE (Seix Barral, Barcelona, 2018) por PEDRO GARCÍA CUETO El libro es un monólogo del autor sobre un mundo moderno que parece haber perdido todo sentido, donde los seres humanos van caminando con sus móviles como autómatas, como si estuviésemos ya en la presencia del Gran Hermano de Orwell. El libro es el testimonio de un solitario que se entretiene mirando a los demás, observando cómo ha cambiado todo, sea en Nueva York o en Madrid. Estamos lejos de ese Taxi driver de Scorsese, donde Travis va contemplando cómo se descompone la ciudad; ahora, un ser humano que pasea por la calle va en metro, se fija en todo lo que le rodea y saca conclusiones de un mundo despiadado e indiferente a todo rasgo humano: A lo Mejor No Nos Ves pero Estamos Aquí. Dondequiera que vayas y en cualquier parte que estés en la ciudad te habla con una voz o voces variables que se dirigen precisamente a ti. Se trata de una voz que da instrucciones, que ofrece o sugiere aquello que puede gustarte porque estamos ante un libro donde todo es publicidad, un mundo donde todo se vende, una sociedad capitalista que va ofreciendo siempre su mercancía, el ser humano se convierte entonces en un simple voyeur, que mira atraído por lo que le rodea, ensimismado con su móvil, con los letreros luminosos de la ciudad, siempre pendiente de aquello que se hace mercancía: Aunque no te des cuenta estamos siempre cerca de ti. Nuestro mejor regalo es conocerte. Hacemos tu compra más fácil. Todo lo que aporta la sociedad va creando el motivo del libro, un hombre fagocitado por la publicidad erótica, los anuncios de clubs o salas de masaje, vive en un caparazón donde va observando como un Peeping Tom (recordemos la película de Schrader, Hardcore, un mundo oculto) el mundo real, ahora ya maquillado por todo tipo de ofertas. No solo es el voyeur que mira, sino también el que escucha, en un mundo que ha perdido la intimidad, todo se banaliza, escuchamos las conversaciones de los otros que no nos importan, pero que nos hacen salir de nuestro vacío, que nos envuelven en un mundo al que vamos desnudando poco a poco: La gente habla muy alto por teléfono y no piensa que puede ser escuchada, espiada. He de poner varias veces seguidas ese monólogo para no perderme ninguna palabra. Este Travis contemporáneo que ve la ciudad y sus habitantes en un mundo tecnológico, que está siendo siempre seducido por el sexo de pago, es un personaje extraño, solitario, pero muy real, en él se mimetiza Antonio Muñoz Molina, y habla de Poe, de Benjamin, porque el escritor andaluz está imbuido de la cultura que le ha perseguido toda su vida, sin la que no ha sabido vivir.

En cada apartado del libro aparecen en negrita ofertas, anuncios que obligan al escritor a disertar sobre un tema, en un mundo que se deshace continuamente, mundo ficticio que quiere ser real, pero que esconde solo la ciénaga de un espacio maquillado y en perpetua transformación. Con títulos como “Mujer Nicaragüense Quemada Viva en una Hoguera” va narrando sucesos, hechos terribles del mundo contemporáneo. En realidad el libro es un caleidoscopio de mundos que se suceden sin tregua, en la mirada del anónimo hombre de la ciudad todo va cobrando relevancia, letreros en mayúsculas para que impresionen más, el libro va dejando su reguero de soledades, su eco de nostalgia, parece que tras toda la exposición del mundo moderno el escritor echara de menos otro tiempo, donde no había anuncios que nos convirtieran en mercancías como ahora. Aparecen lugares amados y odiados, es todo un pentagrama de ciudades como Madrid y Nueva York. Ya dejó el escritor de Jaén un magnífico libro sobre Nueva York en Ventanas en Manhattan, ahora vuelve la ciudad moderna, sus rascacielos, sus callejones sucios, la nieve en las aceras, nubes de soledad que inclementes pasan por el paseante que es Muñoz Molina, atareado en la contemplación del mundo. Este homo viator es el protagonista de un libro apasionante, porque todo confidencia en este Travis moderno; vemos la tristeza infinita de un hombre que ya no entiende el mundo, condenado a vivir en él. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS