|

ILDEFONSO RODRÍGUEZ. PLIEGUE A PLIEGUE. EL LIBRO DE TOMÁS. Con Tomás Salvador González (1952-2019) (Libros de la resistencia, Madrid, 2024) por SEBASTIÁN MONDÉJAR AMIGO ILDEFONSO RODRÍGUEZ [O ‘UN ORIGAMI DE PALABRAS EN COMÚN’] Ésta es la hora, éste es el tiempo / —hijo soy de esta historia—, / éste el lugar que un día / fue solar prodigioso de una casa más grande. [José Ángel Valente] El mapa es de papel. / Con él haces un barco / los pliegues son un mero trámite / antes del agua. [Antonio Gómez Ribelles] Y me pregunto: ¿habrá otro son distinto / que, sobre aquellos dos, pueda escucharse? [Hermann Hesse] De las palabras, a los hechos. Hace apenas dos años, Ildefonso Rodríguez inauguraba la excelente colección ‘De la belleza’ —dirigida por Gustavo Martín Garzo para Eolas Ediciones— con La belleza de los muertos, un pequeño y breve volumen (distintivos de la colección junto a las fotografías de cubierta de José Ramón Vega) dedicado a su madre y escrito en memoria de su hermano José María y de su padre, también Ildefonso, fallecidos en 2013 y 2016. En sus palabras introductorias, Ildefonso aludía ya a «un libro en marcha dedicado a la memoria —la mía— de Tomás», refiriéndose a este que ahora nos ocupa, Pliegue a pliegue. El libro de Tomás, recién salido del horno de Libros de la resistencia; un homenaje personal a su amigo y hermano de generación Tomás Salvador González —fallecido en 2019— en el que ha venido trabajando durante los últimos cinco años. Ambos libros se concibieron y forjaron al unísono y pueden considerarse libros hermanos, como atestigua Ildefonso en Pliegue a pliegue («Un díptico, en realidad, forman los dos libros»), pues nacen de lo mismo: la pérdida y el recuerdo de seres queridos; y lo hacen del mismo modo: a partir de «materiales ya hechos: desde sueños a papelitos, hallazgos, voces diversas, (...) adherencias, fragmentos, cosas traídas de cerca y de lejos, de aquí y de allá. Un cruce de escritos, de magnitudes y tiempos». Lo que Ildefonso Rodríguez ha denominado en ambos libros como “pliegues”. [Al escribir la palabra “tiempos” he recordado esta imagen de su poema ‘El viaje en redondo’, escrito en 2000 y yo diría que una isla suelta en su producción: «un hojaldre de tiempos». Sí, El libro de Tomás también es eso: un hojaldre de tiempos]. Libros hermanos, en efecto. Tras las portadillas de La belleza de los muertos, su título se extiende: ‘Uno, dos pliegues: la belleza de los muertos’; en la página 20 los pliegues reaparecen: «La pareja que forma cada cual con su muerto tiene pliegues y repliegues y nada saben los de afuera, los observadores (...). Los pliegues en la tela de la intimidad»; y también en la página 59, en estos versos iniciales de ‘Flores de noviembre’ dedicados a su padre: «en un pliegue / en un bolsillo / en la cosa más sorprendida / ahí está ahí está». Antes de seguir, quiero contar una anécdota que atañe también al encabezamiento de este texto. El día que conocí, ya a punto de publicarse, su título definitivo (para mí, hasta entonces, había sido sencillamente El libro de Tomás), la primera palabra que me vino a la mente fue “origami”. La escribí. De inmediato, aficionado como soy a los juegos de letras y palabras —anagramas, palíndromos, paradojas— encontré dentro de “origami” la palabra “amigo”; y vi que las dos letras sobrantes formaban el verbo “ir”. Y saltó esta frase, que podría resumir el espíritu del libro: «un ir hacia el amigo». Pero entonces caí en la cuenta de que “ir” son también las iniciales de Ildefonso Rodríguez. Y el círculo de mi juego se cerró por sí solo: ORIGAMI = AMIGO IR. «Amigo Ildefonso Rodríguez». Qué sorpresivos y reveladores pueden llegar a ser, cuando jugamos con ellos, los pliegues de las palabras y los nombres. Recordé también, por qué no decirlo, aquellos cuentos desplegables de la infancia, en los que al abrir las páginas se desplegaban tridimensionalmente ante nuestros ojos paisajes, castillos o casas que incluían resortes para mover algunas de las figuras; y aquellas barajas plegables de bolsillo cuyos naipes teníamos que destroquelar con nuestras manos. Como sugiere Ildefonso en los primeros compases de ‘Inicial' (la primera sección), Pliegue a pliegue ha sido concebido, funciona y actúa en nosotros también como un juego, con sus azares, avances y retrocesos, sus casilleros llenos de sorpresas: «Algo semejante a lo que escribe Federico García Lorca en su ‘Oda a Dalí’: “nuestra amistad pintada como un juego de oca”. Palabras en común». Para mí, Pliegue a pliegue es, sobre todo, una celebración de la amistad y de la vida. Pero no podemos pasar por alto que es también una elegía: «Aflicción: se escucha al que no está», rezaba una definición del abecedario anónimo que hicieron los amigos para la revista El signo del gorrión. «Toda amistad es una afección. Todo en nuestro relacionarnos fue afecto, por esa relación yo fui afectado de por vida», dice Ildefonso en este libro al cierre de ‘Inicial’. Y en la introducción de La belleza de los muertos: «La escritura poética concibe un género, la elegía, el planto. Yo me he entregado a él en demasiadas ocasiones. (...) Hasta por una gata he escrito una elegía. Con el propio Tomás lo tenía hablado (él mismo tiene una dedicada a su padre): ¿cómo somos capaces todavía de seguir escribiendo elegías, tras la de Miguel Hernández? La respuesta, pensaba él, está en las Coplas de Jorge Manrique: la enumeración de hechos, el pensamiento, frente a esa naturaleza en turbulencia hermosísima y conmovida del otro gran poema. La elegía objetiva, podríamos llamarla». Esta elegía a su amigo, como las dedicadas a su hermano y a su padre, bebe, creo, de ambos modelos. Sobre el libro ya han escrito o hablado buenos conocedores de las obras de Ildefonso y Tomás. Hace unas semanas, el poeta ovetense Fernando Menéndez publicó en el suplemento literario de La Nueva España una reseña titulada ‘Poética de los encuentros’ (parafraseaba así el título de un libro que él considera «piedra de toque» de la obra de Ildefonso: Política de los encuentros, publicado en 2003). Y estaba muy felizmente traída esa vinculación; no sólo porque, como decía, el nuevo libro es «un inventario de encuentros y reencuentros a través de la memoria, los sueños, las lecturas»; sino porque en aquel ya aparecían los “pliegues”. Estos versos de entonces podrían referirse al modo en que Ildefonso Rodríguez ha compuesto este origami en memoria de Tomás: con «dedos tan cuidadosos como los que llevan mensajes / a los oídos en la intimidad / éste ha de ser plegado compone una figura que yo bien sé» (‘Suave y confuso’); una figura, podemos añadir, en la que «no es contraria la espiga hallada en el pliegue de una sábana» (‘Todavía y siempre’). En su reseña, Menéndez destacaba también la «doble autoría» de este libro (ya confirmada en su título por Ildefonso: «Con Tomás»): «quien se acerque a Pliegue a pliegue se encontrará con una serie de lecturas convergentes en la figura del autor zamorano. Es un álbum, un cuaderno de campo, una libreta de casi apuntes del natural. Casi nada se ahorra porque todo es necesario. (...) Tomás Salvador González está más que evocado. Su presencia es orgánica, viva. Ildefonso acarrea hasta su libro textos, poemas, intervenciones de su amigo escritor. Se urde un diálogo, una conversación». Acercarse a la figura de Tomás Salvador González, conocerlo a través de su obra es una experiencia enriquecedora como pocas; poder hacerlo también a través de los recuerdos y las palabras del amigo es un regalo extraordinario para sus lectores. Además de transmitirnos —contagiarnos— su afección, Ildefonso Rodríguez recupera y reúne textos y poemas dispersos de Tomás Salvador González, algunos aparecidos en revistas o plaquettes, otros extraídos del recuerdo y la correspondencia personal, a los que nunca accederíamos de no ser por un empeño, un desvelo y un sentido de la amistad que considero ejemplares. Desde Aristóteles y Platón, Séneca y Cicerón hasta nuestros días, son multitud los filósofos, poetas o ensayistas que han escrito sobre la amistad. Desde los Ensayos de Montaigne y los Sonetos de Shakespeare, no había vuelto a disfrutar con tanta fruición con una relación entre amigos hasta que he leído El libro de Tomás. «No hay conducta loable que no alegre a una naturaleza bien nacida», escribió Montaigne. Imagino el esmero, la atención, las dudas, las búsquedas, las avalanchas de recuerdos, el tiempo y el esfuerzo necesarios para armar un libro así, tan híbrido y complejo pero, a la vez, movido por un propósito tan noble, que es lo que le confiere mayor enfoque y profundidad de campo, ritmo, calidad y claridad de estilo. Pliegue a pliegue. Directo al corazón. Los amigos son, junto a los sueños y la música, un tema central en toda la obra de Ildefonso. Basten dos ejemplos al azar: «que así se junte todo / aparecidos y desaparecidos en el recuerdo / música de cañas dulces toca esa amistad / que no haya otra armonía» (Mis animales obligatorios, 1995); «así lucen ahora las cosas de la amistad / como vistas por unos prismáticos: traen relieve y color / son singulares cercanas frágiles son intocables» (Política de los encuentros, 2003). [«Que así se junte todo». Ese verso resume toda su poética, y podría ser también un buen título para estos comentarios]. En Pliegue a pliegue, Ildefonso evoca y convoca a su amigo bruscamente desaparecido y, con él, a otro amigo común que dejó este mundo en 2022, cuando el libro ya se estaba gestando: el poeta leonés Miguel Suárez. Los tres convivieron, compartieron escritos, lecturas, tertulias y publicaciones durante más de cuatro décadas, y formaron, por así decirlo, una punta de lanza aparte en el fértil grupo de escritores castellanoleoneses de su generación. «Nuestros principales proyectos —como es fórmula ahora— literarios eran leernos, intercambiarnos, hablar, hablar noches enteras, la poesía como un habla de la amistad», recuerda Ildefonso. Hoy se relaciona con ellos, sus muertos más queridos, como si siguieran vivos. Sus muertes no han interrumpido el trasvase, el contacto, la conversación, sino que siguen echando nuevas raíces y ramificaciones.

Me permito, antes de concluir, otro inciso (otro pliegue). Tomás Salvador González dedicó muchas horas de su vida a los recortes de prensa, los collages y la poesía visual, que a día de hoy conforman una arteria primordial de su producción. Amplias muestras han sido ya estudiadas y difundidas en magníficas publicaciones y exposiciones póstumas. Confío en no excederme si revelo aquí que a Ildefonso Rodríguez, aunque se le conoce menos en su faceta artesanal, le han gustado desde siempre las manualidades y a través de ellas da también rienda suelta a su creatividad. Las manos son nombradas en muchos de sus versos: «Pobres las cosas que no tienen manos / que no tienen memoria de manos y cuidados», escribió en Política de los encuentros; y también: «piensan las manos dan con el sitio». Sus criaturas (figuras inefables, fetiches, amuletos, atadijos), de las que apenas se conocen unas muestras, en las que mezcla y teje con los materiales y texturas que encuentra más a mano los objetos más insospechados que se cruzan en su camino, serán un día merecedoras de un ojeo minucioso, porque dicen o contienen mucho del mundo que Ildefonso nos transmite con su obra escrita (y también por la vía musical). Pero tampoco desvelo nada nuevo. Él no lo oculta, al menos en sus círculos más próximos. El título del libro también nos dice mucho. Y ya su amigo Tomás se hizo eco de ello en sus palabras de presentación de Informes y teorías (rescatadas, junto a otros textos suyos, para Pliegue a pliegue), que fueron las primeras suyas que leí cuando él aún vivía y las desencadenantes de mi interés por su obra. Me ganó su cercanía, su talante, su complicidad con el amigo, su sensibilidad e inteligencia. «Hace años —decía en ellas—, aunque no soy capaz de precisar la fecha ni la ocasión, seguramente en una de las visitas que me hacía cuando yo vivía en Zamora o en La Parra, Fonso me preguntó si tenía algún amuleto. Ante la cara que puse y mi respuesta negativa, sacó del bolsillo un atadijo de telas y otros materiales que las arrebujaban en una especie de riñoncito que le cabía en el puño. “Yo no salgo de viaje sin alguno de los amuletos que fabrico para que me sirvan de protección”. (...) Cuento esta anécdota porque revela algunas de las características de Fonso que son aplicables también al libro que hoy presentamos. (...) porque la portada es de Fonso aunque no haya constancia en los títulos de su autoría. (...) a Fonso le cuesta un mundo desprenderse de aquello que de una manera o de otra ha entrado en su vida. Poco importa la pobreza o nobleza de los materiales (trapos, cordeles, un papel pintarrajeado, un alambre...). (...) Toda su escritura acaba dirigiéndose a esa época que es la de su infancia y adolescencia, que es la cueva del tesoro a donde caminan todos los pasos». Enlazo estas palabras de Tomás con mi anterior alusión a los juegos y vuelvo de nuevo a Política de los encuentros: «porque yo soy un hombre infantil multipliqué mis atributos» (‘Suave y confuso’); «por esa senda vamos / y aquí seguimos tejiendo / el plazo temporal el amuleto / alimentado con hilos y espigas secas» (‘Canción de las migas de pan’). [Un largo y tendido «plazo temporal», eso es también El libro de Tomás, dicho nuevamente al modo de Coplas del amo, otro libro de Ildefonso que recomiendo mucho]. En realidad, por seguir con el símil, toda su obra compone un gran origami que podemos plegar y desplegar de muy diversas formas. Poeta, músico, ensayista, narrador y contador de sueños, Ildefonso Rodríguez representa— lo he dicho alguna vez— un camino aparte en las encrucijadas de la literatura española de los últimos cincuenta años. El poeta Aldo Sanz ya lo definió hace una década como un «gran innovador de la poesía, sutil y rotundo en la expresión y dominador de un amplio abanico de técnicas literarias». No hay más que echar un vistazo a su nutrida lista de títulos publicados para adivinar un recorrido y un espíritu excepcionales como pocos. Sus libros (en 2008 la editorial Dilema publicó Escondido y visible, su poesía reunida hasta 2006, donde figuran varios de los mencionados) forman un corpus, crean un mapa del territorio en el que se vivió y se soñó; por donde quiera que lo despleguemos encontramos señales, lugares, conexiones con ese corpus, su recorrido y su espíritu. Con sus «cosas traídas de cerca y de lejos», Pliegue a pliegue abarca una gran parte de ese territorio compartido. Ildefonso —con Tomás— en estado puro.

0 Comentarios

ANTONIO GÓMEZ RIBELLES. EL CASTIGO DEL EXILIADO (La Nube de Piedra, Cartagena/Madrid, 2023) por SEBASTIÁN MONDÉJAR LUGAR DE NADIE vine a un lugar habitado [Ildefonso Rodríguez] Está unido / el vencejo a la nube / la roca al agua / el pie al camino. Norte, sur / noche o día no son lugar / ni tiempo / ni estación. [Natalia Carbajosa] El poema es el lugar donde se deja pensar a los orígenes. [Charles Simic] Antonio Gómez (Valencia, 1962) es rayo que no cesa en su periplo creador. Él se define fundamentalmente como artista plástico, pero es también un formidable poeta y escritor. El castigo del exiliado es su segundo libro no híbrido (es decir, no acompañado por obra plástica) y el primero conformado enteramente por poemas, ya que en Las lagartijas guardan los teatros (La Estética del Fracaso, Cartagena, 2021) combinó prosas y versos. Antonio siempre escribe mientras pinta. Se siente cómodo en la alternancia. Decía Wallace Stevens que, «en buena medida, los problemas de los poetas son los problemas de los pintores, y a menudo los poetas deben volverse hacia la literatura de los pintores para debatir sus propios problemas». Antonio Gómez hace ese camino y el inverso: cuando la imagen no le basta, con la poesía dice lo que no puede decir de otra manera. Y otra vez Wallace Stevens: «La ética no es parte más importante de la poesía que de la pintura». Estamos ante un artista maduro y minucioso; un creador plástico y visual con una larga trayectoria y una obra muy sólida a sus espaldas, siempre acompañada por textos y poemas suyos; «uno de esos artistas de metodologías diversas que mantienen un fondo estético común y uniforme en sus proyectos», en palabras del fotógrafo y profesor de Bellas Artes Francisco José Sánchez Montalbán. Fiel a sí mismo —a su ética y su estética—, Antonio Gómez trabaja y crea sin estridencias ni aspavientos y, cuando menos lo esperamos, nos sorprende con una nueva exposición o un libro que parecen haber sido creados del modo en que nos acercamos a ellos: sin esfuerzo, dejándonos llevar. Porque cuanto miramos y leemos nos concierne, lo hacemos nuestro. Partiendo de la idea de viaje, de recorrido involuntario, este libro supone un paso más en su regreso al pasado para seguir construyendo su presente. Desde el primer verso (Es probable que en el nuevo lugar) al último (dentro, en la llama), Antonio traza la ruta de sus exilios personales, plenos de tránsitos y caminos sobrevenidos, no buscados, y los redirige. Todos los poemas son memorables y están impecablemente engarzados, todos encierran su poética y su actitud durante ese viaje: Nombrar las cosas correctamente / era ese día lo importante / pero no lo único; / también lo era ver arder en la pantalla / todo aquello que era tuyo (‘Mudanza/Eco’); El mundo desde el coche parecía / ir pasando por las ventanillas / respondiendo a mi dedo que dibuja / la ruta sobre un pequeño mapa / de carreteras (‘234’). Antonio es un poeta que escribe con imágenes. Él mismo ha reconocido muchas veces que piensa y escribe igual que pinta. Es un recolector de imágenes: Mi ‘tiempo’ era una imagen, / luego otra más y se apilaban todas / en capas transparentes (‘Ego’); ¿Recuerdas cuando veía imágenes / en las paredes? / Las sigo viendo / a veces les pongo nombre / y bautizadas las adopto / (...) / No se van / ni se pierden (‘Pareidolia’). Lo primero que pensamos cuando hablamos de exilio, sea éste de la índole que sea, es que se trata de un castigo, una tragedia. Todo exilio supone una imposición, un desgarro que nos borra y nos convierte en nada, en nadie, o nos sitúa en un no lugar en el que, como mínimo, nos sentimos solos y extraños. Una muerte en vida. Pero podemos sucumbir ante la pérdida, dejarnos arrastrar por el desánimo, u obligarnos estoicamente a recomenzar, a reconstruirnos. Todo depende de nuestra fortaleza, nuestro carácter personal, nuestra capacidad de ataraxia ante la turbación. Sin obviar ese castigo, Antonio Gómez, sometido desde niño a mudanzas radicales, optó siempre por ese afán de asunción y superación. «Las odiseas personales arrastran siempre un castigo y un deseo, el castigo de añorar lo perdido y el deseo de volver a crearlo», escribe en el texto de contraportada. Y ya en el primer poema (‘Prólogo’) apunta esta esperanza: Es probable que en el nuevo lugar / sigamos siendo felices / hermosos y elegantes. Al menos, que exista esa ligera posibilidad. En efecto, a lo largo de la lectura el título del libro choca de algún modo con nuestra sensación: no percibimos en este exilio castigo alguno, o éste, en todo caso, es relativo, no ha sido en absoluto catastrófico, irredimible. Dejad que cante el aedo / la historia de Odiseo, escribe Antonio en ‘Otras luces no sirvieron’. Desde el título, el espíritu homérico palpita de principio a fin. Para Odiseo, símbolo de ingenio, voluntad y resistencia, convertirse en Nadie (Outis) fue su salvación. Y también la de los suyos. La obra escrita de Antonio Gómez de las últimas décadas abunda en los mismos tres pilares sobre los que se sustenta su obra plástica: el lugar (sus lugares y sus no lugares); la casa (su casa, compendio de todas las casas en las que ha vivido); y la memoria, que puede no ser exclusivamente suya y se recrea, se reinventa ahondando en las rendijas y los rastros de su devenir a través de recuerdos, pequeños objetos, hojas, piedras, fósiles y fotografías. «Raíces de memoria» los llama él, «no solo de uno mismo, sino también de otros». En alguna ocasión yo he definido su proceso de creación como una «arqueología de la memoria». Pero estos tres pilares se sustentan en uno: el tiempo; de hecho, «tiempo» es la palabra más usada en El castigo del exiliado: «el tiempo detenido», «el tiempo de un domingo», «el tiempo recobrado en una imagen», «el tiempo fragmentado», «el tiempo abolido», «el tiempo horizontal»... Un tiempo aparte, fuera del tiempo cronológico; el tiempo sin tiempo de los griegos, convertido en clave esencial de toda su obra. Otro modo certero de percibir esos cimientos lo compartió Antonio durante la presentación del libro en el Museo Ramón Gaya, recordando las palabras de la poeta y traductora Natalia Carbajosa en la presentación que, unas semanas antes, tuvo lugar en el Museo del Teatro Romano de Cartagena. Según apuntó ella, Antonio trabaja en tres niveles: el mítico, el personal y el artístico. «El mítico es el mar, la idea del viaje homérico; el personal es la casa, las casas, lo más próximo habitado y deshabitado; y el artístico es el lenguaje, es decir, la vía para construir el pensamiento con las imágenes y las palabras». El libro, repetimos, parte de la idea de desplazamiento, de partida de un mundo al que no se habrá de volver, salvo a través de la memoria. Porque en este viaje la memoria es el mar --Querría entrar el mar hasta las aguas retenidas (‘No sé si tú recordarás’)— y también, por tanto, el lugar, el sostén del argonauta que lo surca en busca de su vellocino. Un viaje de ida y vuelta: Me gusta la luz de las tardes que descubro / tal vez como un retorno (‘Una leve equivocación’). Que sea más importante la espera que lo que suceda, / (...) antes el placer de mirar que el intento de comprender / un mar que solo responde con su enigma (‘Melancolía de Odiseo’). La palabra «lugar» es otra de las más recurrentes a lo largo de todo el poemario —y de toda la escritura de Antonio— y, para mí, la más significativa, la que más carga poética contiene (de ahí el título de este escrito y las citas introductorias): Este es el lugar donde no existe / nada y todo a la vez. / Aquí tendremos el consuelo / que renace entre lo oscuro (‘La casa isla’); Estoy en el lugar que me dijisteis, / el que existía antes de que le diéramos nombre (‘Otros sitios serán recuerdo’); Porque un lugar, su lugar, / el de esas cosas pequeñas / solo existe si estás en él (‘Armario’).

En resumen: la vida es mudanza. Nuestra odisea es la vida. Todos somos de algún modo exiliados. Carne de pérdida, desposesión y desarraigo. Todos hemos sido desterrados de la infancia y nos alejamos irremisiblemente de lo vivido (de su memoria, por tanto). ¿Qué podemos hacer? Antonio Gómez nos propone buscarnos en la pérdida. «La poesía es pensamiento, memoria personal y colectiva, realidad construida tanto a través de las búsquedas como de las pérdidas desde la esfera del tiempo» (son también palabras suyas durante la presentación del libro en Murcia); «ésa es la base: la búsqueda de la pérdida, de la manera en que hemos construido nuestra forma de ser y nuestros pensamientos a través de las pérdidas, del exilio que conlleva toda pérdida». Mediante la pintura y la poesía, Antonio ha trocado su exilio en su ‘locus amoenus’. Ver las cosas desde la frontera, dice en el poema ‘Las afueras’. Yo escribí hace tiempo —perdón por la auto cita— un verso aforístico muy próximo al espíritu de este libro: «Hacer nuestro el lugar que no elegimos». Hacerlo lugar de Nadie. De todos y ninguno. [Murcia, mayo de 2024] VÍCTOR M. DÍEZ. LA TAREA CONTRARIA (Liliputienses, Isla de San Borondón, 2021) por SEBASTIÁN MONDÉJAR DESCASCARANDO EL TIEMPO DE LAS NUECES La realidad hay que dejarla que vuele, que se traslade al más allá, para que pueda regresar con su carga poética. Pero también puede internarse dentro, penetrar en el acá, entre los canales y las tuberías, donde deambula la “perduta gente” del Infierno de Dante. Esperanza Ortega sean muchas. seamos más. decidamos en contra. Tina Escaja I Hace unos años emprendí la aventura de acercarme a la obra de un buen número de poetas castellanoleoneses que hasta entonces no había leído. De muchos no había oído ni siquiera hablar. Conocía la poesía de Antonio Gamoneda, Olvido García Valdés —nacidos ambos en Oviedo, pero con raíces profundas en Castilla y León—, Claudio Rodríguez, José-Miguel Ullán, Miguel Casado, Antonio Colinas, Juan Carlos Mestre, Julio Llamazares, Tina Escaja y pocos más; también, claro, la de Juan de Yepes, Teresa de Jesús, Hernando del Castillo o León Felipe. Pero el territorio es harto antiguo, vasto y diverso (sin contar con sus excelentes narradores) y aún me queda muchísimo por conocer. Entre los poetas que he venido leyendo más a fondo están Tomás Salvador González, Ildefonso Rodríguez, Miguel Suárez, Tomás Sánchez Santiago, Esperanza Ortega (todos próximos a mi generación y con poesía reunida en la editorial Dilema) y Víctor M. Díez. Sobre los dos primeros he hablado y escrito en varias ocasiones. Hoy quiero hacerlo sobre el último, con motivo de la publicación de su libro más reciente, La tarea contraria (Liliputienses, Plasencia, 2021), dedicado por cierto a su amigo y maestro Tomás Salvador González (Zamora, 1952 - Móstoles, 2019) cuya poesía reunida (Una lengua que él hablaba) prologó en 2018. A Víctor M. Díez (León, 1968), espíritu poliédrico donde los haya (es también actor, agitador cultural, autor teatral y músico), lo vi y escuché por primera vez en unos vídeos y grabaciones con el cuarteto Sin Red, una veterana formación poético-musical de libre improvisación en la que comparte tablas con la percusionista y saxofonista Chefa Alonso, la cantante Cova Villegas y el también poeta y saxofonista Ildefonso Rodríguez. Me impresionó su energía, su voz potente y clara, torrencial, y me puse de inmediato a indagar sobre él. Por entonces, su libro más reciente era aún Todo lo zurdo (Varasek, Madrid, 2016). Me encantó la fuerza del título y lo compré. Y superó mis expectativas, ya muy altas de entrada. Estos días he estado leyendo, como digo, su último poemario, La tarea contraria, un libro que desde su título encierra múltiples correspondencias con el anterior. Por poner sólo un ejemplo: «Todo lo que queda atrás, lo que voy / perdiendo, me compone», escribía el poeta en el primero; «En la siempre parte de atrás / hay un rosario de tablones abandonados», nos dice en el segundo. II Tarea: labor, misión, faena, ocupación... Contraria: antagónica, distinta, opuesta, disidente... La primera sección de La tarea contraria, encabezada por una cita de Kafka, se inicia con un ascenso: “El bocado invisible” (título extraído de dicha cita), un largo poema escrito subiendo a Louredo, según apunta el poeta al final del mismo. Con la tracción de sus pasos —otra tarea contraria— el ocaso tricota y zurce al bies / lejos con cerca, tojo con estrella, el mundo se mueve, el paisaje muta, el camino se palpa como un cuerpo que amar y el caminante advierte el idioma salvaje que no se ha de decir, porque se va haciendo; un habla que pellizca / las sienes del forastero y conduce al refugio / por última vez cada vez. En ese subir se activan los sentidos, se riegan las correspondencias; y el cuenco imaginario hierve; y la memoria hilvana ecos e imágenes al son de la banda sonora del camino, el farfullar del viento y la hojarasca, mientras chispean / yemas de luz en el horizonte, fragmentos arqueológicos de un pretérito extinguido que el poeta se empeña en recoger, en un intento último por salvarlos de la pérdida y el olvido...; para terminar haciendo una exhortación al cuerpo salino del origen, el mar y la piedra secreta / que dejamos de un año para otro / en el planeta oblongo. // Una mole que resume todo, nos mira / de reojo. / Nos ve partir bajo sospecha, / su bocado es invisible. Y del ascenso panorámico e iniciático, al descenso urbano en los poemas siguientes; la reinmersión en las calles cotidianas que nos siguen hablando (¿por cuánto tiempo más?) del pulso de otras épocas. Desde el barrio de El Ejido —donde bajo un futbolín ladran fuerte los mastines— al barrio de San Esteban, el poeta se sumerge en ese gua / donde solo queda un eco ya casi inaudible / de aquellos descampados, en el agujero raquítico del poema --al que gusta venir a mirar—, en el barro invisible donde el último afilador / hace su música al paso, en el fondo de una vasija sellada o en la caja de cartón donde la metáfora es un gusano de tierra. Es el camino inverso de alguien que te piensa a ciegas / y tendría para ti / un tacto mudo que decir (...), alguien que te nombra con gestos (...), alguien que te piensa como un zureo de palomas; es la tarea contraria, el habla a medio zurcir de alguien perseguido por una lengua deslavazada, porque faltan fonemas, / nos han arrancado / casi todas las letras de la boca y se hace necesario recoger lo orgánico que aún nos rodea, compostar esta escritura de mondas / y restos de lo humano, / un estiércol que nadie necesitaría, para hacer retornar la fantasía de un tiempo antiguo / aun por estrenar, redivivo en la paradoja de lo doméstico (...); un tiempo antiguo que nos es familiar y nos hace famélicos (...); un tiempo escaso (...), un tiempo curvo en el que no se escriben las leyendas (...) y que parecería un principio en ruinas / que alguien debería retomar. La segunda sección, titulada “Disfraces” e introducida por una oportuna cita de Thomas Bernhard, la conforman ocho imitaciones a la antigua usanza, un ejercicio de mímesis en homenaje a Juan de Yepes, Lezama Lima, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Vladimir Holan, Else Lasker Schüller, Paul Celan y Blas de Otero. Una poética, por tanto; un manifiesto de las afinidades electivas del autor. Del dedicado a Celan toma su título el libro, con este poema que condensa todo su espíritu y su mensaje: LA TAREA CONTRARIA Lo que sucede contra uno es el camino. Tú vas a muerto en tu tarea contraria. Esa es tu mano y no la desaprovechas. Dejarte llevar por ese idioma transparente hacia la orilla del poema invisible. Nadie habrá que te agradezca el vacío que creas. Ni falta. (Paul Celan) Que Víctor M. Díez haya optado por titular con él su poemario no es, creo, en absoluto fortuito. En mi lectura me ha parecido escuchar a menudo ecos del gran poeta rumano. Pocas tareas, en verdad, se han dado en la poesía tan contrarias como la suya. «Así podemos enfrentarnos / contra ti, contra mí», escribió; y también: «contra cada púa del alambre»; y también: «el golpe de silencio contra ti, / los golpes de silencio». De ahí que incluso el título de esta reseña haya sido soplado por estos versos de Celan: «Descascaramos el tiempo de las nueces y le enseñamos a andar: / el tiempo retorna a la cáscara». La tercera y última sección, titulada “La mano cortada”, bien podría ser una prolongación a la inversa —es decir, por amputación— de la mano que regía en Todo lo zurdo, «la mano que da cuerda» sosteniendo «la cometa del tiempo», «la mano que muerde», ahora devenida en una mano ausente que escribe sola y amasa en vano, como si recogiera restos de un rastro indescifrable (...), la mano lenta del mago manco (...), la mano que escarba en lo invisible y lo invisibilizado, muda, desnuda, transparente; la mano ventrículo y la mano diástole blandiendo su cincel contra la culpa, para que la mano zurda fuese, por fin, una buena mano (...), la mano ligera, / la de los dedos huéspedes (...), la mano dormida (...), la mano mansa que se dejase besar y, revoloteando, nos devolviese al umbral del pensamiento hecho a mano y nos detuviese siquiera a un palmo de lo otro para decirnos: casi, casi... III

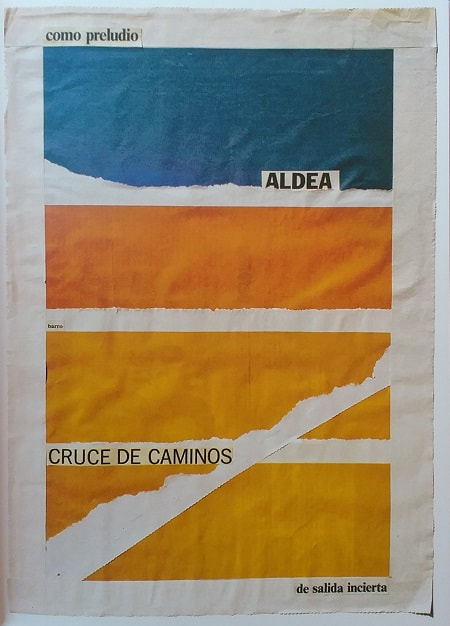

En fin: además de las citas iniciales de Esperanza Ortega y Tina Escaja, a la poesía de Víctor M. Díez le sientan como un guante estas palabras de Olvido García Valdés: «La poesía, como la filosofía, trabaja a la contra; por ejemplo, contra la cultura, contra la lengua de la cultura, contra el método, contra lo que se sabe hacer; y contra la idea de musicalidad que parece perseguirla». También estas otras, pronunciadas en 1972 por un joven José-Miguel Ullán durante una entrevista con Ramón L. Chao para el número 517 de la revista Triunfo, publicada bajo el titular “José-Miguel Ullán o la destrucción”: «Examinando los problemas de tipo social, económico y político, a veces pienso que la misión de la poesía es puramente negativa frente a todas nuestras pobres armas cotidianas. El arte, finalmente, a lo mejor es sólo eso: el rechazo subversivo, el enarbolamiento de lo estéril ante la fiebre constructora de las ideologías». Víctor M. Díez, con una ya considerable obra a sus espaldas, es actualmente uno de los puentes más firmes entre las diferentes generaciones de poetas del vasto territorio arriba mencionado —para mí, definitivamente, uno de los más ricos y singulares de nuestro país—, en el que el clasicismo y las vanguardias, la tradición popular y el compromiso social han ido siempre de la mano; un territorio con muchas voces distintas, pero todas con abundantes rasgos comunes, pues participan de lo mismo; y un territorio aún por explorar a fondo en el resto de territorios poéticos de nuestra geografía. Qué cerca pero qué lejos podemos llegar a estar unos de otros por mero desconocimiento. Y lo digo por mí, que he vivido ajeno a la existencia de algunos de los poetas aludidos hasta bien cumplidos los sesenta. Es una pena que no haya más trasvase y convivencia, mayor difusión e interrelación entre los poetas de las diferentes regiones. Pareciera que vamos a rebufo, que nos cuesta salir de nuestras lindes, que creemos que nos basta con lo nuestro. Sé bien que no es así. La vida es corta, nos llega lo que nos llega. Por fortuna, hay editoriales independientes que hacen un trabajo impagable, como Liliputienses, Varasek, Eolas o Malasangre —por mencionar sólo unas pocas. Y la Red está ayudando a ampliar la perspectiva. Pero nos queda aún mucha tarea contraria por hacer. TOMÁS SALVADOR GONZÁLEZ. RESTOS DE INFANCIA (Freire, Madrid, 2019) por SEBASTIÁN MONDÉJAR DORMIDO ENTRE LOS CÁNTAROS entrar (salir), salir (entrar) / con ligereza /de haber descifrado /del dintel /la leyenda: NO TEMAS ERRAR, CONTRADECIRTE. ES LO ESPERABLE EN ESTOS CASOS. QUE NO PASE UN SOLO DÍA SIN QUE BUSQUES ORO BAJO LA ARENA DEL RÍO. PERO VUELVE A LA ALDEA CADA VEZ QUE EL SOL SE NUBLE SOBRE LA PLATA DE LOS PECES. [Natalia Carbajosa] ¿quién de vosotros vela la voz del escondido? [Tomás Salvador González] En los dos últimos años he tenido la fortuna inmensa de conocer y leer a un buen número de magníficos poetas y escritores castellanoleoneses cercanos a mi generación. Tomás Salvador González es uno de ellos y, sin duda alguna, también uno de los más emblemáticos. La joven editorial independiente Freire sacó a la luz hace escasos meses su último libro, Restos de infancia, una publicación excepcional que el poeta (también novelista, profesor, editor y artista plástico) compuso con esmero y revisó en todas sus fases, pero que no llegó a tener entre sus manos. Y es que Tomás Salvador González, nacido en Zamora en 1952, falleció, fatídica e imprevisiblemente, en Móstoles el 29 de mayo de 2019. Yo supe de él a finales de 2018, cuando leí su nombre junto al de otros poetas castellanoleoneses en el prólogo con el que Antonio Ortega nos adentraba en Escondido y visible (1971-2006), la poesía reunida del poeta, escritor y músico leonés Ildefonso Rodríguez; entonces lo busqué en la Red, por pura curiosidad; me salieron al paso algunos poemas suyos y los títulos de sus libros publicados y comprobé que tenía una larga trayectoria; pero fue a principios de abril de 2019, apenas dos meses antes de su muerte, cuando empezó a picarme el gusanillo de conocer más hondamente su obra. Por aquel entonces, Ildefonso Rodríguez acababa de publicar sus Informes y teorías (Eolas, 2018) y me envió por correo un enlace con el texto leído por Tomás Salvador González en la Fundación Segundo y Santiago Montes de Valladolid, en la que fue la primera presentación del libro. Supe así que Tomás era amigo íntimo de Ildefonso (Fonso para él y los amigos); aparecían juntos en una foto y me agradaron mucho su semblante y su apariencia de hombre fuerte y tranquilo; y me gustaron mucho sus palabras, la semblanza franca, sabia y cómplice que hacía de su amigo, colega y hermano de generación. Fue en ese momento, como digo, cuando nació en mí el propósito de adentrarme en su obra, e incluso comencé a confiar secretamente en la posibilidad de llegar a conocerlo en persona algún día. En 2018, Tomás Salvador González había publicado en la editorial Dilema su poesía reunida, Una lengua que él hablaba, prologada con gran hondura y conocimiento de causa por su amigo (y también poeta) Víctor M. Díez; una producción que arrancaba en 1972 con Silenciosa araña y se cerraba en 2014 con Siempre es de noche en los bolsillos. Fue lo último que publicó en vida, cuando nadie, ni él mismo, podía ni imaginar lo que sobrevendría; un volumen que entonces supuso una gran alegría para quienes lo conocían y acompañaron en su trayectoria (su familia, sus lectores, su círculo de allegados) y que hoy brinda una oportunidad impagable para que los amantes de la poesía que aún no lo han leído tengan acceso a la totalidad de su obra poética de un plumazo. Y hoy, Freire, una editorial que el propio Tomás vio nacer y con la que colaboró desde sus inicios, nos regala este último libro suyo que, como reza en el texto de contraportada redactado por los editores, continúa y completa el inmediatamente anterior (Siempre es de noche...) y reúne en él, por vez primera, las dos vertientes más significativas de su obra: «su poesía escrita, a menudo vestida de prosa, y su poesía visual, que, como un itinerario trazado, nos guía a través de estas páginas». Una última entrega espléndida, entrañable e impecablemente editada, en la que conviven y se complementan con total excelencia los textos y collages reproducidos y que nos impele una y otra vez a que la revisitemos. No en vano, su fundador, Pepe Freire, es un reconocido diseñador gráfico que ha hecho de la edición una casa, un territorio, una aventura compartida. En efecto, en el libro se suceden o alternan, estudiosamente ordenados y con idéntico peso, ambos mundos, algo que anteriormente nunca había sucedido, pues el poeta siempre los había mostrado por separado. De su afición a utilizar las tijeras para recortar frases y palabras de los periódicos y componer poemas nacidos de esa mutilación, dejó constancia ya a mediados de los 90 con su libro Favorables País Poemas; y muchas de sus composiciones gráficas, en las que combinaba esos recortes con imágenes ajenas, anuncios publicitarios, cartones, papeles, cartulinas de colores y otros materiales, fueron ocasionalmente expuestas o ilustraron textos, plaquettes, artículos y publicaciones a lo largo de los años. Nunca dejó de hacerlo —con sumo arte y pericia— y dedicó mucha paciencia y tiempo a esa actividad, tan creativa o expresiva como la que más. Por eso la perspectiva de publicar Restos de infancia, su primer libro híbrido, le ilusionó tanto y puso tantísima pasión en su composición; y por eso los editores se han preocupado por dar fe de esa pasión con todo el desvelo y la fidelidad que merecía. Y precisamente ahora, mientras redacto estas líneas, me entero de que la Universidad de León acaba de publicar un libro que recoge una muestra muy representativa de la poesía visual de Tomás Salvador, De Aleda a Aldea, cuya selección, edición y prólogo han estado a cargo del escritor, traductor y crítico segoviano Luis Marigómez. «Tomás Salvador González», nos dice Juan Carlos Suñén desde la solapa de Restos de infancia (delicadamente ilustrada con un retrato a lápiz del autor de la mano de Enrique Freire), «es uno de esos poetas a los que nos gustaría haber visto más en los papeles. Eso significaría que la literatura no está perdida del todo. Aunque quizás no lo esté y, [...] como esas pinturas que sirven de aliciente a su escritura, esa conjuración de lo real, esa voz pausadamente enumerativa que sostiene cada uno de sus poemas, sencillamente emerja cada cierto tiempo para recordarnos que, después de todo, la emoción es nuestro único asidero, la materia de las materias». No puedo estar más de acuerdo. «El más pequeño palitroque / puede volverse cepa en la memoria», dejó escrito Tomás en el segundo poema de ‘El huésped’, la primera de las secciones de Siempre es de noche en los bolsillos. Ahí es nada. Pero es la penúltima sección de ese libro, titulada ‘Aldea’, la que por su pulso, forma y contenido entronca desde su raíz con este Restos de infancia póstumamente publicado. Una y otro arrancan en algún punto concreto de la aldea de la infancia (¿Piedrahíta, Fontanillas de Castro, ambas?), una pequeña localidad zamorana perteneciente a la Comarca del Pan, ante un vasto paisaje y la visión de un cercano y enigmático Manganeses de la Lampreana al fondo; en una y otro —aunque más “visiblemente” en el segundo— la palabra “aldea” es la más repetida; y leer ambos es, como apunta Víctor M. Díez hablando de la primera, «como si alguien prometiese darte las llaves de su infancia, hasta que caes en la cuenta de que no hay llaves, es una forma de mirar, de dejar pasar los personajes y los acontecimientos, la pura capacidad de asombro que habíamos disfrutado en la infancia»; y añade con gran tino y observación: «Una escritura más cinematográfica que pictórica. Las imágenes abandonan el lienzo y se ponen en acción». De la mano exclusiva de su memoria y enteramente personificado en ella, un poeta zamorano regresa en su madurez a la aldea de su infancia en el corazón de la Tierra del Pan y nos asoma a la España de los 50, que fue en gran parte la misma para muchos de los que nacimos en aquella década, por más que viviéramos en una u otra linde del territorio nacional. La aldea, el pueblo, el barrio: lugares pequeños pero rodeados de inmensidad por descubrir, en los que era fácil encontrarse pero también perderse, mimetizarse, subirse a un árbol o quedarse dormido entre los cántaros (como le ocurrió al propio Tomás cuando, según nos cuenta en su poema ‘Las mentiras’, de “Aldea”, cometió la travesura de esconderse en el hueco de una escalera y ello movilizó a medio pueblo en su busca: «y yo aquí, dormido entre los cántaros»). La memoria, sí, nos trae (porque los lleva consigo) la aldea, la casa, el pueblo, el barrio o la ciudad que nos vieron crecer, el niño que fuimos y nunca nos abandona. Cada cual tenemos la nuestra, que es única, pero todas se parecen; porque, en el fondo, todos somos lo mismo y venimos a cumplir idéntica misión: nacer, vivir, morir... La aldea y la infancia de Tomás Salvador González son, pues, las protagonistas principales de este hermoso libro. Juntos van los restos de una y otra. Y, dentro de ambas, la flora y la fauna, el paisaje, las costumbres, la familia, los amigos y las personas que las pueblan, transformados en memoria viva y vibrante, presente y misteriosa como la misma vida que fue. ¿Dónde quedó aquel mundo, aquella vida pequeña pero inmensa de la aldea, sino en la memoria de quienes la conocieron? Tal es la misión de la escritura: procurar, conseguir fijarla (aun con unos pocos restos y pinceladas de la memoria) para que siga perdurando... Tomás Salvador González cerró Restos de infancia con un poema que hoy podríamos considerar premonitorio (aunque sé de buena tinta que cuando tomó esa decisión desconocía por completo el destino que le esperaba):

Palabras y la nube deshilachándose imprecisa palabras como regiones despobladas y una aldea ni musa, ni ángel, ni duende, un muerto las palabras de un muerto, la voz sin deseo de un muerto, la voz sin carne, sin silla, los pulmones de tierra, la ceniza aventada de un muerto una mirada desde la tierra, un puñado de compuestos nitrogenados una bocanada de interiores a donde no llegan los pozos no puedo detenerme. No hay tiempo ni matorral. Una carretera vacía y la aldea de un muerto. Pese a la desnudez, desolación e indolencia aparente de este poema, el último que nos legó en su intenso y emocionante viaje, su escritura es un ejemplo de vida noble y sabiamente vivida, colmada de enseñanzas y celebraciones. Sé también, por el testimonio de quienes lo conocieron, que Tomás Salvador González fue un profesor muy querido y respetado por sus alumnos, de los que dejan una huella profunda; uno de esos pocos buenos profesores que, al hacer memoria de nuestra experiencia estudiantil, podemos contar con los dedos de una mano. Sé que le apasionaban las ciencias y las matemáticas (cursó también Ciencias Exactas) y que su memoria era descomunal: jugaba magníficamente al ajedrez incluso sin necesidad del tablero y de las piezas, pues los llevaba en su cabeza; y tengo noticia, por las palabras de otros y por las suyas propias, del amor que profesaba a la pintura y a la música. Pero he comprobado por mí mismo que, como escritor y poeta visual, fue un auténtico maestro del buen gusto y la contención. Acometía la escritura con una voz y una sintaxis únicas, personalísimas, meticulosamente depuradas y cuidadosas. Sabía, como Juan Ramón, que menos es más y no derrochaba ni una sola palabra, a todas les encontraba su lugar justo y preciso. Es por ello que aprovecho esta reseña para reivindicar y aconsejar encarecidamente toda su obra, incluida, claro está, la lectura de su única novela, El territorio del mastín, publicada por primera vez en 1995 y reeditada en 2016 por la editorial Malasangre. En fin... En estos días inciertos, con la “aldea global” en vilo, sólo me resta añadir: aprovechemos al máximo cada segundo, alimentémonos de las cosas que nos hacen ser mejores y mayores bienes nos procuran. Leer a Tomás Salvador González es una de ellas. Porque, como el olor de la alfalfa recién segada en su poema en prosa ‘El oro’ (también de “Aldea”: «Está en todas partes pero es invisible», nos dice de ese metal simbólico), el olor humilde, sabio y penetrante de su poesía, una vez inhalado, se viene, nos acompaña, quedándose con nosotros para siempre. ILDEFONSO RODRÍGUEZ. CICLO TIERRA DE CAMPOS [INACABADO] (Malasangre, Oviedo, 2019) por SEBASTIÁN MONDÉJAR La intimidad recobrada ¿A que es un placer tener amigos que vienen de lejos? * * * Cuando tres personas van juntas, seguro que puedo aprender algo de alguna de ellas. [Confucio, Analectas] Nueva (aunque hace tiempo anunciada) pero, sobre todo, novedosa entrega del poeta y músico leonés Ildefonso Rodríguez. En esta ocasión, de la mano de Ediciones Malasangre y con un “asunto” pendiente: Ciclo Tierra de Campos (inacabado), un libro de juventud –como se define en la dedicatoria– o un proyecto de libro –como se desprende del propio título– que el autor guardaba en una de sus carpetas desde hace cinco décadas. El subtítulo nos ubica de inmediato en el marco sociopolítico de aquellos días: Aventuras de tres amigos en los tiempos del Nacionalcatolicismo. Aventuras, sí, parafraseando a uno de ellos (el también poeta Miguel Suárez), de tres soñadores, tres jóvenes Odiseos en regiones encantadas; el viaje iniciático de unos dieciochoañeros entusiastas y ávidos de experiencias por los pueblos de la comarca de Sahagún de Campos “en un círculo acotado: Gordaliza del Pino, Grajal, San Pedro, Cea, Sahagún", una geografía cercana para los inquietos trotamundos, pero por la que viajaron “también hacia un más allá simbólico”, con tan sólo un mapa, una vieja tienda de campaña y las mochilas preñadas de lecturas tan diversas como La Rama Dorada, el Manifiesto Comunista y la poesía de Homero, Octavio Paz, Novalis, Lorca o Rimbaud. Un “regreso” que se justifica, como reza en el magnífico texto de contraportada elaborado por los editores: “Porque ciertos recuerdos tienen aura, mezcla de gloria y desmoronamiento que se produce en algún instante de la juventud: conversaciones que son origen, que mantienen su eco a lo largo de los años”; recuerdos que imponen “una aclaración tanto como un testimonio de esa memoria donde la verdad cala los huesos, donde su peso sobrecoge y puede apretarse en un puño, compartida entre pocos, irrepetible”. Rescatar este proyecto y sacarlo a la luz tal y como quedó en su día, es decir, inconcluso, no ha obedecido, pues, a un capricho momentáneo del autor, sino a la necesidad de informarnos sobre un lejano propósito de quien ya en 1970 sabía que el tiempo es como un ábaco, un almanaque sobre el que podemos detenernos, avanzar y retroceder con la mirada; que un poema es, como apuntó Antonio Ortega en su prólogo a Escondido y visible (la poesía reunida de Ildefonso Rodríguez, publicada por la editorial Dilema en 2008) “algo más que su escenario, es la búsqueda de un lugar difuso en el que se estuvo y se sigue estando, en el que se vive"; o, como vino a decir el joven Ildefonso en "Aceptación de Sindo" (un breve poema del primer cuerpo poético): “Tendido en la luz mansamente / mi adolescencia y las edades por venir / contadas con los dedos”. Llama la atención, por cierto, la frecuente aparición de la palabra hora en algunas partes del libro: “esa hora en que pasan los jinetes"; “el sol de esta hora"; “el cielo de esta hora"; “el cristal de la hora"; “el rigor de la hora"; “como si marcasen una hora desde el fondo de la caldera"; “a esta hora de la mañana, después de haber visto la aurora de rosados dedos"; “en la hora de sus libaciones"; “la biología de la hora”; “a la hora de los grandes cansancios"; “en la hora cumbre"; “geología de la hora"; “horas que no despegan el vuelo"… Podría decirse que es el tiempo –el tiempo propio– en suspensión, abriéndose paso por sí solo y dando fe de toda su trascendencia. A propósito de las Horas, nos dice Cirlot en su Diccionario de Símbolos: “En la Iliada, constituyen personificaciones de la humedad del cielo, abren y cierran las puertas del Olimpo, condensan y disipan las nubes, dirigen las estaciones y la vida humana. (…) Hay que observar, pues: a) que expresan fuerzas cósmicas; b) que constituyen momentos de dichas fuerzas y por lo mismo engendran las ocasiones de la acción humana”.  © Sebastián Mondéjar © Sebastián Mondéjar El libro está articulado en cinco apartados. El primero es un texto en prosa que apunta al corazón mismo del viaje y del proyecto; un relato misterioso, de suspense casi cinematográfico, muy bien hilvanado, poblado por personajes mágicos, chamánicos, con un halo mitológico (el Gramático, el Portugués, el Anciano) y plagado de símbolos, que vaticinaba al excelente contador y observador en que se convertiría Ildefonso Rodríguez con los años (no en vano, Miguel Suárez se referirá a él como “El Ildenominador" en un poema de aquella misma época). El segundo, titulado Escolio, contiene algunos comentarios muy útiles para la comprensión del proyecto, más nueve notas o apuntes numerados que esbozaban su distribución en capítulos y preconfiguraban una suerte de guía para su posterior desarrollo. Entre los motivos trazados: “Una alusión a los Viajes de Marco Polo. Una tormenta, su fuerza en el páramo. El remanso de algún sueño. Los Argonautas, la Cólquida, Medea y el Vellocino de Oro. (…) La aventura de Eneas con las Arpías. Presencia de las cosas, permutaciones en una serie de objetos para representar el paso del tiempo". Es en este apartado donde se nos presenta a los tres personajes centrales de la narración, Abel, Sindo y Efrén: “Uno de ellos es hijo de los vencedores en la Guerra Civil. Hijo de militares, su objetivo es la lucidez. Otro es hijo de maestros, con algo de artista. Su búsqueda es la estética de la liberación. El tercero es hijo de labradores, creyente en una ternura popular, revolucionario latino. Los tres indagan en la memoria, lo que pueda salvarse del quiste histórico, del franquismo”, y son también los actores principales del apartado central (y el más voluminoso): Los poemas del Ciclo, un grupo de veintiséis poemas, breves casi todos, en los que Ildefonso Rodríguez dibuja con gran contención y delicadeza poética el perfil humano de cada uno de los protagonistas. El cuarto apartado, titulado Después del diluvio, es el más breve y sin duda el más onírico, psicodélico o surrealista, y en él los ojos, la mirada, la contemplación, adquieren un relieve sustancial. Baste citar su frase última: “En el rincón más brillante de las habitaciones se incuba silencioso un animal sin párpados”. El Ciclo se completa con otro cuerpo poético, Los poemas del jazz escuchado, que da cuenta de la temprana afición de Ildefonso Rodríguez y Miguel Suárez al jazz, un género que marcará sus vidas para siempre y, en el caso de Ildefonso, una considerable parte de su obra. Por él desfilan, en orden de aparición, Billie Holiday, Charlie Parker, Thelonious Monk, Miles Davis, Lester Young, Ornette Coleman, Coleman Hawkins, Clifford Brown, Max Roach y John Coltrane, y el penúltimo poema incluye una nota, fechada en Madrid el 2 de marzo de 1974 a las tres y media de la madrugada, que no me resisto a transcribir aquí: “Contra las noticias del periódico, contra los contadores de la luz y el agua, contra la momia criminal, el dictador Francisco Franco. Por la música que ahora suena, por los primeros recuerdos que guardo de la muerte común, por la idea, también civil, de la infidelidad. Es, mientras escribo, la noche interminable de Salvador Puig Antich en la Cárcel Modelo de Barcelona, rodeado de sus hermanas. No es posible reconstruir tal escena". Ildefonso Rodríguez es una voz única en el panorama literario nacional. Leerlo, para mí, supone siempre aventurarme en un territorio apasionante y enigmático que, sin embargo, nunca deja de parecerme extremadamente familiar. Su poesía, también en palabras de Antonio Ortega, “abre una vía que no puede ser otra que la de una intimidad recobrada, desvelar la vida de un sujeto en busca de su propia identidad". Aunque comenzó a publicar tardíamente respecto de otros poetas de su generación, sus primeros pasos fueron muy tempranos y, desde entonces, ha venido conservando celosamente sus poemas y escritos, clasificándolos y sacándolos a la luz como quien construye su propia casa, distribuyendo y delimitando a pie de obra sus espacios; una casa que ha venido creciendo día tras día con lealtad infatigable y hoy conforma ya todo un universo. Este remoto Ciclo inacabado viene, paradójicamente, a colocar en su lugar (reservado desde aquel entonces) la primera piedra, la joven piedra que pacientemente aguardaba, pulida por su misma ausencia. En definitiva, Ciclo Tierra de Campos nos asoma, en parte (o en gran parte), a los orígenes de un territorio literario forjado durante el último tercio del siglo XX por un grupo de jóvenes escritores castellanoleoneses nacidos en su mayoría en la década de los 50 que, a día de hoy, conforman uno de los más originales, sólidos e interesantes del panorama nacional: Miguel Casado, Olvido García Valdés, Luis Marigómez, Carlos Ortega, Esperanza Ortega, Tomás Salvador González, Gustavo Martín Garzo, Miguel Suárez o el propio Ildefonso Rodríguez –no hay más que remontarse a publicaciones como El signo del gorrión para hacerse una idea de su importancia–; el territorio de un grupo generacional que el lector puede conocer más a fondo leyendo El territorio del mastín, novela única del poeta Tomás Salvador González, publicada a mediados de los 90 y oportunamente reeditada en 2016 (los territorios se juntan; las partes del todo tienden a buscarse) también por Malasangre y epilogada para la ocasión por Ildefonso Rodríguez, de cuyas palabras entresaco estas que bien podrían aplicarse a Ciclo Tierra de Campos: “el relato de aquellos hechos se transforma en una pieza compuesta en cuyo interior presiona y crece la tensión que lo originó: cumplir con la promesa contraída, contar lo que pasó allí”.

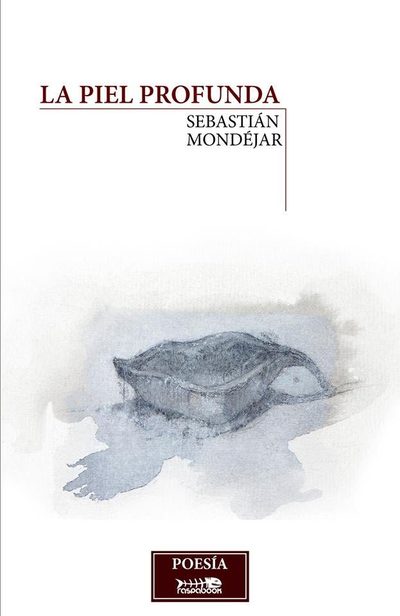

SEBASTIÁN MONDEJAR. LA PIEL PROFUNDA (Raspabook, Murcia, 2017) por ANTONIO MARÍN ALBALATE DESLINDE De lo que nunca os cansa claro que estoy cansado. De lo que os cansa siempre claro que no me canso. Este poema, fechado en 1924, es de Antonio Oliver Belmás, pero bien pudiera haberlo escrito Sebastián Mondejar. Es más, yo creo que lo escribió él, mucho antes de nacer, por boca de Antonio. Estoy convencido. Porque Sebastián tuvo otras vidas anteriores como poeta, al igual que las tendrá, pasado mucho tiempo, cuando sea otro. Nació en Murcia en 1956 y es un músico-poeta y viceversa, como también es pintor de paisajes y personas. Aunque antes ya había leído Un camino en el aire (Tres Fronteras, 1994), la primera vez que supe de él fue con El jardín errante, libro galardonado con el XIII Premio de Poesía Antonio Oliver Belmás, publicado en 1999 también por Tres Fronteras. A finales de los noventa solía yo frecuentar Murcia. Allí residía, entre otros amigos, el periodista José Antonio Martínez Muñoz, quien me hablaba mucho y muy bien de Sebastián Mondéjar, tanto en lo humano como en lo divino. Y es que cuando escuchas recitar a Mondéjar acompañándose con su música es imposible no quitarse el cráneo. Su palabra y su actitud de poeta exento de vanidad deja en evidencia a ciertas voces (jóvenes y no tanto) que, locas por agarrar un micrófono allí donde se tercie, lo ponen todo perdido de “yoísmo”, acaso soñando bustos futuros con cagadas de paloma o soñando calles con su nombre, o vaya usted a saber… Y no digo más que lo que no digo, como Alberti escribiera. Sebastián Mondéjar es alguien de quienes todos deberíamos aprender. Sencillo y profundo como la piel del poeta que habita en el músico, nos la pone de gallina (la piel) si lo leemos, como debe hacerse, dejándonos llevar por las buenas vibraciones de su voz. Toda su obra es puro latido. Tras la plaquette Coplas de arena (Emboscall, 2002), su siguiente libro se titula La herencia invisible, que recibió el accésit del I Premio de Poesía Los Odres en 2008 y fue publicado por Calambur. En la cubierta de su quinto libro («No hay quinto aniMalo», como dijera Aute), La piel profunda, nos encontramos con la buena semilla del pintor Antonio Gómez Ribelles, y en su interior, el fruto lírico.

Partiendo de André Gide, cuando dice que «lo más profundo del hombre es su piel», Mondéjar nos regala un manojo de emociones envueltas en su propia piel. Poemas breves, por los que tanto me inclino (el más largo, el que da título al libro, está divido en cuatro tiempos, o sea que, si lo miramos bien, son cuatro cuartos para un largo); poemas para pensarlos, de tan sencillos, hacia lo hondo de un ‘Silencio vivo’: «Sólo yo escucho / la sinfonía del cactus / en mi balcón»; poemas de mar y lebeche: «sopla un lebeche ardiente / que pule las arenas»; para desnudarse del cuerpo —«en la noche de siempre / me desnudo del cuerpo»— o para vestirse —«me visto cada día / con todo lo que soy: mi piel, mi ropa, / mi casa, mi ciudad»; poemas para pájaros solitarios —«siempre hay un pájaro / cantando en una rama / que nadie escucha»; poemas de tracción —«surcan el cielo / largas filas de nubes / todo se mueve», de autorretrato —mientras hago la comida / me pongo siempre buen jazz / el alma también cocina»—, de deidad —«no hay dios que nos salve / hay un dios que está a salvo / ése es mi dios»—, de concordia —«ya no camino: danzo / sobre la piel del mundo»—, de moon river —«media luna en el balcón / ¿dónde estará la otra media? / me espera en la habitación»—; poemas de evolución —«avanzar en el caos / procurando que el caos / nos abra paso»—, de la piel profunda —«recorro mi esqueleto, que un día será polvo / me zambullo en mi sangre, llama pura»—. Poemas, al cabo, de un poeta de verdad, sin artificio alguno, que sabe que la poesía forma parte de la vida y que aspira a ser buena persona y, por tanto, a ser buen poeta como a ser buen padre o buen amigo. Difícilmente ser poeta y buena persona suele darse. Podría contar con los dedos de la mano los que yo conozco. Pero eso es otra historia que dejaremos para un aquelarre presidido por Alejandro Hermosilla sentado en mitad de la nada con un Martillo en la mano… Gracias, Sebastián Mondéjar, por existir. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS