|

LUIS ANTONIO DE VILLENA. DORADOS DÍAS DE SOL Y NOCHE (Pre-Textos, Valencia, 2017) por PEDRO GARCÍA CUETO Cuando uno hace pasar su mirada por la memoria, salen muchos contornos, muchos dibujos, espejos donde uno ha visto la vida. Si, además, se ha vivido intensamente, la memoria se convierte en un lugar hospitalario donde dar de beber al sediento, que es, en realidad, el hombre, esa sed de conocimiento ante el inexorable paso del tiempo. Dorados días de sol y noche es un lugar de encuentro, por él desfilan Gil-Albert, ese hombre renacentista que vivió en un siglo equivocado; Francisco Brines, sabio y lúcido siempre; Fernando Savater, que en el libro se nos descubre en alguna intimidad; Vicente Molina Foix, ese ego del hombre refinado que es el novelista y crítico alicantino; pero también Aleixandre y Gil de Biedma, uno de los mayores representantes de una época, un poeta que removió los cimientos de la cultura con su afán provocativo y su gran sensualidad. Luis Antonio de Villena es poeta, pero también novelista, ensayista y muchas otras cosas, hombre de mirada penetrante, culto y de refinado aspecto, permanece en un ayer que el tiempo ha ido horadando ante la mediocridad insultante de los tiempos actuales, tan proclives a la incultura, al saber todo pero no saber nada de muchas generaciones jóvenes de nuestro tiempo. Queda lejos el tiempo que rememora el poeta, un tiempo más vivo, más atractivo, donde la cultura y la vida se mezclaban en las salas de fiestas, en Bocaccio, en O’Clock, donde algunos hombres de enérgica homosexualidad buscaban sus parejas, tantos lugares por los que ha transitado Villena, siempre atento al mundo, tan enamorado de otras culturas, de otras épocas, tan erudito siempre sobre mitos griegos y latinos que ha querido ver en esos jóvenes efebos que poblaron sus noches de amor. Todo está en el libro, encuentros, incluso algunos detalles muy íntimos, pero también esboza retratos impagables de grandes escritores amigos. Cito el que le dedica a Gil-Albert: Charlábamos mucho Juan y yo, que además me fijaba en su tono refinado. Por ejemplo, cuando colocó en su mesita de noche un portarretratos antiguo y dual con fotos de su hermana y de su cuñado, fallecidos hacía mucho. Lo hizo con mucho esmero. Con un delicado mover los dedos. Porque Juan fue un espíritu noble, elegante, que prefería un perfume a una comida, que elegía el “lujo” no del dinero, palabra vulgar para él, sino el del dandismo, el del ser un hombre que ya en aquellos tiempos en que era joven tenía algo de decadente.

El libro es jugoso, nos desvela muchos detalles, aquellas noches en que Paco Brines llevaba en su coche a Luis Antonio, los viajes con Molina Foix, el loco congreso de Las Palmas, cómo nos cuenta que Rosa Chacel era una mujer muy agradable que nunca sintió el exilio, que Clara Janés estaba a su servicio en aquellos años de la vejez de Rosa. El libro tiene un estilo cuidado, siempre nostálgico, así se acuerda de amigos a los que echa de menos, en ese tempus fugit medieval que supone el libro, un ir muriendo que pesa en la mirada del poeta que siempre ha sido Villena. Me gustaría citar cómo recuerda a un inolvidable Terenci Moix: Adiós querido Terenci, con un beso frívolo, por supuesto, pero con la coplilla que Dámaso Alonso le dirigió a Vicente Aleixandre: “Vicentico, Vicentico / ya te lo decía yo, / que la perra de la vida / nos la jugaba a los dos”. Te he echado de menos. Y eso no se dice de todo el mundo. Tú ya lo sabías. Hay mucho respeto a Terenci, a Juan Gil-Albert, a Paco Brines, a su amigo Fernando Delgado, a Aleixandre, a Gil de Biedma, al gran Jaime Siles y a otros grandes. También el libro va desvelando el desprecio a un mundo de la literatura donde el oportunismo, los cretinos y los cínicos campan a sus anchas. Es Villena de una lucidez que no quiere nunca hacer concesiones. Como si fuese un Ovidio en su destierro, como si estas fueran las Tristia que escribió el gran poeta latino, hay en Villena un sabor melancólico, nostálgico, de tiempos que no volverán jamás, como el Lampedusa de El gatopardo, un mundo que se va para siempre, con sus rostros y sus voces, ahora espejos en los que mira el tiempo el gran escritor madrileño.

0 Comentarios

RAFA CERVERA. LEJOS DE TODO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA La muerte de David Bowie no es que dejara un vacío en la cultura popular, es que dejó un hoyo, un agujero negro de tales dimensiones que no hay otra posibilidad de comenzar a llenarlo que con obras de arte. A cualquier otro artista hubiera bastado con el duelo para velarlo, pero con Bowie esto no es suficiente. Hace falta siempre ir un poco más lejos. Atreverse ir un paso más allá de la zona de confort. Única forma de homenajear y probablemente hablar cabalmente de alguien que tenía pánico a la estabilidad y se movía cómodamente en suelos movedizos. Razón por la que, supongo, están comenzando a emerger del subterráneo textos como Lejos de todo. Un libro cuyo primer manuscrito su autor había escrito varios años antes, pero no ha sido hasta después de esa sensacional performance con la que el genio se despidió de nosotros que ha podido ver la luz. La novela de Cervera ficcionaliza una fascinación mutua. La de dos personas que se encontraban lejos de todo en los años 70. Un muchacho en la playa del Saler que miraba a Europa, la cultura anglosajona y el rock como si fueran entes de otra dimensión, estuvieran en planetas diferentes al suyo, y la de un David Bowie famélico que acababa de grabar su disco más frío y elegante --Station to station— y rodar su película más marciana --El hombre que cayó de La Tierra— apenas se alimentaba de leche y se desplazaba sorprendido por una Valencia que cuanto más típica y folklórica era, más le atraía y maravillaba. Un contraste que se encuentra perfectamente conseguido en un texto que explora la atracción adolescente hacia los mitos y escarba en la extrañeza de un personaje que convirtió la locura y la esquizofrenia en moda. Platos cotidianos del menú de la era pop. Lejos de todo es una novela naíf. Un Stranger things literario. Intenta recuperar un momento que no volverá y, puesto que esto es imposible, se lo inventa. Transforma los fantasmas de la memoria en palabras, juguetones personajes literarios que no van hacia ningún lado en concreto, ni falta que hace. Pues Lejos de todo es, en esencia, un exorcismo. Un ritual para revivir dos seres humanos que se fueron: David Bowie y un Rafa Cervera que, muy acertadamente, pinta al personaje que lo representa como alguien tan inocente y esperanzado como tímido. Lleno de los típicos complejos de la adolescencia. Casi, por momentos, como un arquetípico personaje de novela de postguerra para aumentar el contraste con un Bowie que parece aquí una estatua de Giacometti en movimiento o una emanación de un dios solar. Un raro arconte gnóstico que no entiende qué hace en este mundo y contempla obnubilado las iglesias de Valencia, las efigies de la virgen y las gárgolas como el niño que se encuentra ante un caramelo. Es un alienígena suicida que se consume fuera de su planeta respirando un aire que apenas llena sus pulmones. Un mito que se encuentra muy distanciado de los seres humanos, cuya alma se diluye entre dosis de heroína. Camina con levedad, bebe con delicadeza, observa la realidad con ojo de androide y apenas encuentra comprensión en seres que comparten, en parte, su condición: Iggy Pop y Corinne Schweb.

Para Rafa Cervera —como para otras muchas personas— Bowie fue prácticamente todo: un alien, un dios pagano, un ser mitad animal, mitad humano que inventaba su propio lenguaje y transformaba la realidad. Si los jóvenes crecidos en la era internet aún se sorprenden con los distintos aspectos y discos de un hombre que convirtió la elegancia en un pasatiempo cotidiano y su imagen en la de una mariposa multicolor, podemos imaginarnos qué les sucedería a los adolescentes nacidos durante el franquismo. Lejos de todo es una novela que describe perfectamente esa sensación. Y también captura muy bien la atmósfera y el estado de ánimo que dieron lugar a uno de los discos más aterradores, depresivos y vanguardistas jamás hechos: Low. Un atmosférico e infeccioso animal cuyo origen puede intuirse, sentirse, leyendo esta novela con aroma a dulce retro. JOSÉ LUIS FERRIS. MIGUEL HERNÁNDEZ: PASIONES, CÁRCEL Y MUERTE DE UN POETA (Fundación José Manuel Lara, Sevilla, 2017) por ANTONIO MEROÑO Que la vida del poeta-pastor Miguel Hernández fue la más calamitosa de todos los poetas de la Generación del 27 (grupo en el que nunca fue aceptado) era más que sabido, pero esta biografía de Ferris nos muestra lo injusta que fue la sociedad con Miguel Hernández desde su nacimiento hasta su trágica e injusta muerte. Recuerdo lo mucho que lo leí con trece y catorce años, y cómo me emocionaba hasta las lágrimas cuando escuchaba a Serrat cantando las ‘Nanas de la cebolla”. Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela en una familia humilde, aunque no tanto como nos han dicho; su padre no era precisamente un pobre de solemnidad, sino un tratante de ganado que llegó a alcanzar un estatus económico mediano. Pero nunca aceptó las inquietudes de su hijo ni movió un dedo por él, como, por otra parte, no hizo prácticamente nadie, excepto Aleixandre y Cossío, los dos únicos amigos de veras que tuvo, aparte de Ramón Sijé, aunque con este último hay mucha tela que cortar. Hace Ferris un recorrido por la corta y malhadada vida de nuestro poeta, siempre perseguido por el infortunio. Fue poco al colegio y comenzó a nutrirse de las lecturas que le proporcionaban el sacerdote del pueblo y Sijé, que le inculcaron sus rancias ideas nacional-católicas y ultraconservadoras. Sería una constante en su vida caer en las garras de las ideas impuestas por los demás, siendo como fue un muchacho en exceso cándido y bondadoso. Pero Miguel estuvo siempre seguro de su talento como escritor y nunca desfalleció en su empeño por hacerse un hueco en las letras españolas de su tiempo, algo que logró al final de su vida contra viento y marea. No tardará en liar el petate e irse con sus versos a Madrid, donde durante su primera estancia, sin trabajo ni ayudas de ningún tipo, solía dormir en el metro y comer poco o nada. Como decimos, no fue aceptado por sus compañeros de generación, grupo en su mayoría de origen burgués, que miraba por encima del hombro a un muchacho tosco, mal vestido y calzado con alpargatas. Resalta nuestro estudioso con reiteración la animadversión particular que le guardó Lorca, que rayaba en el desprecio, algo que no conocía del todo bien y que, sin duda, me decepciona con carácter retroactivo. Se para la biografía en detallar el romance que mantuvo con la pintora Maruja Mallo, su iniciadora en el sexo, mujer liberada y adelantada a su época. Ya estaba Miguel entonces algo mejor instalado en Madrid, con publicaciones y un trabajo en el diccionario taurino de Cossío, lo que le permitía medio subsistir en la capital. De su relación con Neruda no se nos apunta demasiado, pero colijo que pudo ser otro más de los pocos que aceptaron a este inocente poeta y hombre de pueblo. En la capital, en medio de la efervescencia de la II República, alejado de Sijé y de la Iglesia, va tomando conciencia de su clase, simpatizando con ideas más acordes con sus orígenes, hasta que un día, influenciado por el matrimonio Alberti-Léon, se afilia al partido comunista.

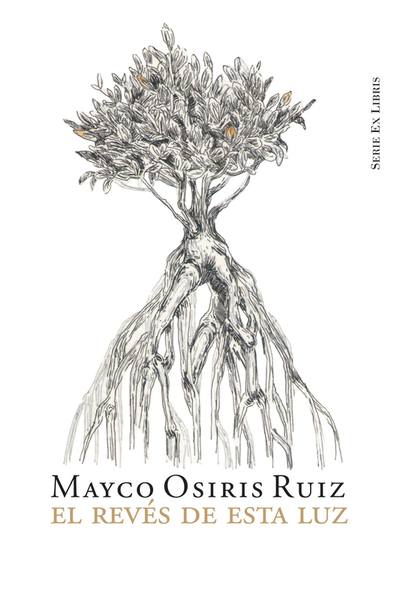

Su poesía, hasta entonces gongorina y de carácter amoroso, se va haciendo más social. Al estallar la guerra va a alistarse para estar en el frente, primero como soldado y más tarde en cargos culturales, pero siempre en primera línea, con el pueblo, con los suyos, concretamente a las órdenes de Líster. En medio del conflicto retoma las relaciones con Josefina Manresa, que se habían roto, y se casan. Va a ser el suyo un matrimonio corto, obviamente, y tempestuoso, debido a la diferencia de caracteres y formación. Cuando el conflicto está tocando a su fin, Miguel queda atrapado y nadie hace demasiado, de nuevo, por ayudarle, aparte de que tampoco está muy dispuesto a abandonar el país (lo hace demasiado tarde y de forma chapucera) como todos sus amigos y compañeros de fatigas. El final del libro es el recorrido de nuestro pobre poeta por innúmeras cárceles franquistas, en las que enfermó gravemente y murió en 1942, sin haber cumplido ni los 32 años. Miguel Hernández Gilabert fue, ante todo, un buen hombre y un buen poeta, víctima de una época y unas circunstancias implacables. La vida entonces era inclemente con todo el mundo, y el poeta-cabrero fue una más de las víctimas de la sinrazón y la barbarie. Este libro de Ferris es una de las más completas biografías que haya leído, y la recomiendo a toda persona interesada en la poesía, en la historia, en la vida. MAYCO OSIRIS RUIZ. EL REVÉS DE ESTA LUZ (Instituto Sinaloense de Cultura, Culiacán, 2017) por VIRIDIANA CARRILLO A la tenue huella, a veces perdurable otras fugaz, que deja tras de sí un cuerpo se le conoce como estela, minúsculas partículas de luz, breves chispas, un conjuro de claroscuros la componen. Las estelas siempre se contemplan en lo alto, porque para dejarla se requiere de volar, de elevarse. Ciertos pasos de una vida por el mundo son comparados con la línea etérea que deja una fuga. El primer poema del libro El revés de esta luz de Mayco Osiris Ruiz nos inicia en el trazo, ya difuminado, en el cual no puede dar cuenta de su paso, es una estela envuelta en el olvido, y quizá sea esa la razón de su búsqueda: Si alguna vez fui el viento, si a mi paso rendidas cayeron las murallas, no lo recuerdo ya. El libro se divide en tres secciones, la primera se titula “Árboles” y la componen once poemas. Aquí la estela deja la altura para penetrar la tierra, para surgir de la única manera que podría nacer una luz transformada, es decir como un fuego vertical / anclado a las raíces, / donde todo comienza. Pero habrá que aclarar que no se trata de fundar un bosque, sino un silencio. Y quizá resplandores y revelaciones que es, sin duda, lo que sigue. Confieso que esta parte me llena de reminiscencias, porque como lo pide en el epígrafe Giorgos Seferis, uno debe pensar en árboles, yo en verdad pienso en el peso, en la humedad y en el olor de la corteza del ciprés. Árbol que bien conocen las manos, que su seseante nombre evoca el movimiento de la hoja: «un ciprés solitario que lleva en las entrañas la imagen de otro ciprés más grande», pero también es el roble: ENTRE mi voz y este roble: qué distancia. Digo su nombre, mi lengua vibra pero hay algo vacío, como un tambor resonando inútilmente en el desierto. En el mito bíblico lo que clama en el desierto es la palabra, es la revelación, para el autor sus árboles se escapan de ella, no la contienen, se oculta o se bifurca como las raíces, toma diversas formas, incluso sustancias, es la enfermedad del árbol que brota para adentro, poesía casi inasible, no es como alguna vez lo leímos en El golem, que el nombre es el arquetipo de la cosa, aquí no está todo el Nilo en la palabra Nilo y por ello Osiris Ruíz confiesa: que no hay un roble / que quepa entero en la palabra roble.

Y entonces, ¿qué nos queda? No volver, sino traer de vuelta. La segunda parte del libro se titula “Reino mental”, donde el reinicio es a la palabra, aunque la niebla, la oscuridad o la contraluz la van deconstruyendo, resignificando, ya sea de silencio o de olvido, de origen o de profundidad, incluso de miedo más siempre de incertidumbre: Y es inútil porque ya no distingo el fuego de la noche, el tacto de la sombra, la soledad del viento. He olvidado los nombres de todos esos ríos que remontaba al vuelo: de su ciega corriente sólo este arroyo queda. El poema número trece tiene un epígrafe de Gonzalo Rojas, porque es un umbral de sus lecturas, de su formación, para encontrar un poema de verso directo, preciso y claro. Aunque el poeta continuamente ve la palabra reflejada en todo, le resulta inasible. Y lo intenta y la ve lejana. La duda y la paciencia son sus ventajas, sus mejores artífices, aun cuando se lamente, aun cuando después se diga qué lástima poeta, qué lástima. La última sección del libro, bien llamada “Trasluz”, que precisamente es eso, el reverso, donde se acepta que la luz es infinita y cíclica. Porque esa luz, como Ulises, siempre tiene retorno. ¿A dónde devolverse si todo tiene grietas? Una sensación de abismo nos deja, como cuando en sueños nos es imposible ver un rostro. Cegados por el resplandor o la oscuridad, como sea, luz o su reverso, da lo mismo, porque la sentencia está dada: Y sí: perdiste. SEBASTIÁN MONDEJAR. LA PIEL PROFUNDA (Raspabook, Murcia, 2017) por ANTONIO MARÍN ALBALATE DESLINDE De lo que nunca os cansa claro que estoy cansado. De lo que os cansa siempre claro que no me canso. Este poema, fechado en 1924, es de Antonio Oliver Belmás, pero bien pudiera haberlo escrito Sebastián Mondejar. Es más, yo creo que lo escribió él, mucho antes de nacer, por boca de Antonio. Estoy convencido. Porque Sebastián tuvo otras vidas anteriores como poeta, al igual que las tendrá, pasado mucho tiempo, cuando sea otro. Nació en Murcia en 1956 y es un músico-poeta y viceversa, como también es pintor de paisajes y personas. Aunque antes ya había leído Un camino en el aire (Tres Fronteras, 1994), la primera vez que supe de él fue con El jardín errante, libro galardonado con el XIII Premio de Poesía Antonio Oliver Belmás, publicado en 1999 también por Tres Fronteras. A finales de los noventa solía yo frecuentar Murcia. Allí residía, entre otros amigos, el periodista José Antonio Martínez Muñoz, quien me hablaba mucho y muy bien de Sebastián Mondéjar, tanto en lo humano como en lo divino. Y es que cuando escuchas recitar a Mondéjar acompañándose con su música es imposible no quitarse el cráneo. Su palabra y su actitud de poeta exento de vanidad deja en evidencia a ciertas voces (jóvenes y no tanto) que, locas por agarrar un micrófono allí donde se tercie, lo ponen todo perdido de “yoísmo”, acaso soñando bustos futuros con cagadas de paloma o soñando calles con su nombre, o vaya usted a saber… Y no digo más que lo que no digo, como Alberti escribiera. Sebastián Mondéjar es alguien de quienes todos deberíamos aprender. Sencillo y profundo como la piel del poeta que habita en el músico, nos la pone de gallina (la piel) si lo leemos, como debe hacerse, dejándonos llevar por las buenas vibraciones de su voz. Toda su obra es puro latido. Tras la plaquette Coplas de arena (Emboscall, 2002), su siguiente libro se titula La herencia invisible, que recibió el accésit del I Premio de Poesía Los Odres en 2008 y fue publicado por Calambur. En la cubierta de su quinto libro («No hay quinto aniMalo», como dijera Aute), La piel profunda, nos encontramos con la buena semilla del pintor Antonio Gómez Ribelles, y en su interior, el fruto lírico.

Partiendo de André Gide, cuando dice que «lo más profundo del hombre es su piel», Mondéjar nos regala un manojo de emociones envueltas en su propia piel. Poemas breves, por los que tanto me inclino (el más largo, el que da título al libro, está divido en cuatro tiempos, o sea que, si lo miramos bien, son cuatro cuartos para un largo); poemas para pensarlos, de tan sencillos, hacia lo hondo de un ‘Silencio vivo’: «Sólo yo escucho / la sinfonía del cactus / en mi balcón»; poemas de mar y lebeche: «sopla un lebeche ardiente / que pule las arenas»; para desnudarse del cuerpo —«en la noche de siempre / me desnudo del cuerpo»— o para vestirse —«me visto cada día / con todo lo que soy: mi piel, mi ropa, / mi casa, mi ciudad»; poemas para pájaros solitarios —«siempre hay un pájaro / cantando en una rama / que nadie escucha»; poemas de tracción —«surcan el cielo / largas filas de nubes / todo se mueve», de autorretrato —mientras hago la comida / me pongo siempre buen jazz / el alma también cocina»—, de deidad —«no hay dios que nos salve / hay un dios que está a salvo / ése es mi dios»—, de concordia —«ya no camino: danzo / sobre la piel del mundo»—, de moon river —«media luna en el balcón / ¿dónde estará la otra media? / me espera en la habitación»—; poemas de evolución —«avanzar en el caos / procurando que el caos / nos abra paso»—, de la piel profunda —«recorro mi esqueleto, que un día será polvo / me zambullo en mi sangre, llama pura»—. Poemas, al cabo, de un poeta de verdad, sin artificio alguno, que sabe que la poesía forma parte de la vida y que aspira a ser buena persona y, por tanto, a ser buen poeta como a ser buen padre o buen amigo. Difícilmente ser poeta y buena persona suele darse. Podría contar con los dedos de la mano los que yo conozco. Pero eso es otra historia que dejaremos para un aquelarre presidido por Alejandro Hermosilla sentado en mitad de la nada con un Martillo en la mano… Gracias, Sebastián Mondéjar, por existir. BIBIANA CAMACHO. LOBO (Almadía, Ciudad de México, 2017) por ALFONSO OREJEL ADENTRÁNDOSE EN LA BOCA DE LOBO Todos sabemos que una novela se construye esencialmente a través de palabras. Afirmarlo casi es una grosería. Pero una novela también se construye con silencios, con lo que calla y no se atreve a revelar. Y a veces lo que la narración no relata es lo que produce un estado de azoro e incertidumbre en el lector que lo impulsa a hojear con avidez la siguiente página del libro. Con estos silencios está escrita Lobo. Cuando nuestros ojos empiezan a recorrer sus párrafos la angustia nos empieza a embargar y la ansiedad nos hace su presa —como un lobo lo haría con gusto—. Desde que abre uno la tapa se le vienen encima ciertas frases que fustigan. Así, sin ningún asomo de prudencia, la autora nos sugiere: «encomiéndate a los malos, porque los buenos jamás han atendido súplicas de los desposeídos, de los miserables. Quizás los dioses despiadados, por la poca atención que les profesan, te escuchen». Con una bofetada semejante nos reciben al abrir la puerta. Desde ese momento sabemos cómo masca la iguana. Quien decida seguir adelante, leyendo, no habrá de quejarse que ante esta advertencia no hay engaño. Lobo es la tercera novela de Bibiana Camacho, una escritora cuyo nombre apenas conocí al enterarme de la existencia de este libro. Y un nombre al que debo seguirle cada vez que lo vea estampado en una nueva portada porque tiene la serenidad de las buenas narradoras, la dosificación de la tensión dramática que precisa cada relato y el trabajo atinado en la construcción de personajes que habitan sus tramas. La historia trata de Berenice, una joven que aún conserva el romanticismo de los investigadores recién egresados de la Universidad, quien apuesta por el sueño de convertirse en una académica de prestigio como Felicia, la investigadora ejemplar que se refugió en una lejana hacienda y a la que sigue para llevar a cabo su proyecto. Así es arrastrada hasta un rincón desolado de la geometría mexicana cuyo nombre hace temblar a quien lo pronuncia: Lobo. Territorio donde reina el abandono y todo está a punto de ser engullido por el olvido. El lugar está habitado por un puñado de seres que se desplazan como sombras, ensimismados en hacer sus vidas, conscientes quizás de que tarde o temprano (como nosotros) se volverán polvo de esta tierra árida. Desde que llega, Berenice, escucha el aullido de un lobo que brota de la entraña de la noche. Pero los lobos se extinguieron hace muchos años en ese sitio. Y ese aullido que rasga el aire parece una señal de algo terrible que se aproxima. Hay una presencia amenazante que se encuentra en estado de reposo entre ese caserío y envía señales apenas perceptibles. En ese sentido ese es un gran acierto de la novela: insinuar la amenaza, mostrar que existe una fuerza latente, aguardando el momento para lanzar su embestida, su zarpazo letal, y su latido se escucha debajo del silencio. Es una fuerza que amenaza con irrumpir en cualquier momento manifestándose con toda su capacidad y poder. Esa presencia amenazante es la violencia. Que se respira en el ambiente, que se percibe en el caer de los días, que parece regodearse en su insinuación o acecho. No existe una razón lógica que la impulse, que la active, y por ello resulta más peligrosa, por irracional o azarosa. Es cierto que en Loreto, cabecera del municipio, se pueden observar a sujetos armados aguardando o recorriendo las polvosas calles y es posible que en cualquier momento se desate un incidente criminal, pero no es la única violencia en ciernes. Felicia, la investigadora emérita, parece precipitarse hacia el abismo de la locura después de episodios violentos con Huitzi (lopochtli) su pareja; Crisantemo, un muchacho enfermo recluido en una destartalada silla de ruedas y cuyo hartazgo puede estallar cualquier día; las Belugas (un trío de viejas) que mascullan secretos inconfesables; o los propios lobos que se anidan en la lejanía nocturna.

Esta es una novela construida sobre evocaciones y ecos, rastros en el aire, presencias fantasmales, voces desarraigadas de un cuerpo, abismos de la imaginación. Los protagonistas más importantes de la trama nunca se dejan ver, están desarraigados de un cuerpo. Y, por encima de estas presencias, sobresale una: la del desaparecido. Ese protagonista innombrable de nuestra era, ese sujeto escurridizo cuyo paradero es imposible localizar, esa materia prima del dolor y el desasosiego. El desaparecido se esfuma y no hay razón suficiente que explique su ausencia. Ninguna desaparición es merecida. Incluso la muerte puede ser justa y merecida para alguien, pero no su desaparición súbita e irremediable. De alguna manera, el desaparecido está hecho de la misma materia que los fantasmas. Quien se quede en este inhóspito lugar, en Lobo (¿en México?) puede correr una suerte semejante. Por ello resulta inquietante darnos cuenta de que Berenice se quede ahí, e incluso, regrese a la ciudad de México y después vuelva a Lobo. Puede huir de aquel sitio, pero no lo hace. Algo íntimo y profundo la obliga a regresar una y otra vez. El vínculo que va estableciendo con diversos habitantes del lugar se hace más estrecho, a pesar de que ellos parecen transitar por la periferia de la vida. Una fuerza extraña —siniestra, pero encantadora— la llama y ella acude a su llamado silencioso. Así dialoga con estos seres cuyas presencias etéreas se diluyen en un parpadeo. Es singular la progresión de la trama al desenvolverse y en lugar de ofrecernos respuestas, nos abre más preguntas. Sucede lo mismo que los desaparecidos. No hay rastros a seguir, son signos de interrogación sembrados a lo largo de esta novela. Sin embargo, se agradece que Bibiana Camacho no haya sostenido su discurso narrativo sobre el dolor o el lamento. No permitió que una atmósfera quejumbrosa y victimista se adueñara de su obra y eso es meritorio. No juzga moralmente a sus personajes y les permite actuar al margen de su propia condición ética. Lobo es una obra publicada por Editorial Almadía y quien observe su portada sabe que se adentrara en la boca del lobo. No es literatura para entretener, ni un venero de sustos o gritos desaforados. Quien se adentre en sus entrañas debe saber dónde pone el ojo porque cualquier párrafo puede ser una trampa. Al leerla nos queda una terrible certeza: todos, al parecer, podemos convertirnos en fantasmas de carne y hueso en este país, en este Gobierno, este mundo criminal, esta sociedad con letales poderes de prestidigitación, en este país que tiende a cambiarle la condición a los seres humanos para convertirlos en un puñado de nada. REZA NEGARESTANI. CICLONOPEDIA (Materia Oscura, Madrid, 2016) por JAVIER MORENO Uno ha leído tantas veces la etiqueta de inclasificable aplicada a un libro o a un autor que siente cierto pudor al comenzar una reseña como ésta recurriendo al tópico. Y, aun así, no tengo más remedio que anotarlo. Ciclonopedia es un libro —literalmente— inclasificable. Y conste que no se trata exclusivamente de una apreciación subjetiva. En una importante librería del centro de Madrid el librero, dubitativo, terminó colocando los ejemplares de este libro en la sección de ensayo. Lo mismo podían haberlo puesto en la de novela o en la de esoterismo o en una sección (necesaria, a mi juicio) de inclasificables. Esta sección le ahorraría muchos quebraderos de cabeza a los libreros y, sobre todo, a nosotros, los lectores. Ciclonopedia empieza, de hecho, como una novela. Una mujer acude a una cita en Estambul con un misterioso hombre al que conoció por internet que finalmente no aparece. En la habitación del hotel la mujer encuentra diversos objetos, entre ellos un misterioso manuscrito titulado Ciclonopedia, escrito por un tal Reza Negarestani. Y ahí prácticamente se interrumpe la peripecia novelística (apenas 30 páginas de un total de 446). Lo que sigue es el supuesto manuscrito encontrado por la mujer, el grueso del volumen, el ornitorrinco literario (o ensayístico, según se mire). Ciclonopedia es en realidad la extensísima glosa de los textos del —ficticio— arqueólogo, demonólogo y profesor de universidad de Teherán, Hamid Parsani. Parsani es el autor de Desfigurando la antigua Persia, un libro donde despliega sus teorías a propósito de la historia de la región, sus religiones, sus monumentos y sus lenguas, sin olvidar sus propios hallazgos arqueológicos. Recapitulando: una mujer encuentra un manuscrito que aparece en Ciclonopedia, que a su vez habla de una obra de un arqueólogo iraní, que a su vez incorpora antiguos mitos persas y se retrotrae hasta los orígenes de nuestro planeta. Estamos dentro de un juego narrativo de cajas chinas (o de muñecas rusas, lo que uno prefiera), una mise en abîme que converge hacia una cosmogonía de fuerzas telúricas desbordantes en cuyas manos el hombre no deja de ser una mera marioneta. Reza Negarestani es como un Lovecraft de izquierdas, un practicante de ese género híbrido que es la filosofía-ficción (un género que iniciaron los presocráticos y que llega por lo menos hasta el famoso texto de Sokal). Podríamos traer a colación a Burroughs y su teoría del lenguaje como virus (presente de algún modo en esta obra), lo mismo que a la pareja Deleuze-Guattari, una presencia constante en las páginas de Ciclonopedia. Podríamos hablar asimismo de posthumanismo o de realismo especulativo, corriente filosófica que tiende a asociarse con esta novela. Y es que sí, podemos concluir que Ciclonopedia es una novela siempre que estemos dispuestos a aceptar que los personajes de esta no son personas de carne y hueso sino dioses y demonios, la Tierra, el Sol y, ocupando el papel protagonista, el petróleo. En efecto, el petróleo es omnipresente, verdadero agente de la historia de la humanidad. A él se consagraron primitivas y oscuras deidades y sigue determinando la geopolítica de nuestros días. El petróleo estaría en la raíz del monoteísmo (una célula enferma que nació con el zoroastrismo): Es por eso que para los yihadistas radicales el desierto es un campo de batalla ideal: desertificar la tierra es convertirla en un espacio listo para la modificación, en el nombre del monopolio de lo Divino y en oposición a los ídolos terrestres. En la línea de los yihadistas wahhabitas y talibanes —para los que cualquier cosa erecta, cualquier verticalidad, es un ídolo manifiesto—, el desierto, horizontalidad militante, es la tierra prometida de lo Divino.

Dicho de otra manera, el petróleo cooptaría al monoteísmo musulmán y a la técnica occidental con la idea final de convertir Oriente Medio en un desierto. Disparatado, ¿no? Sin duda. No menos que coherente. Y en ese terreno de aparentes opuestos entre lo irracional y lo coherente se mueve el lector de esta obra. Como si Negarestani pretendiese justificar la historia universal (o al menos la de Oriente Medio) partiendo de una axiomática heterodoxa, sustentada en mitos y supersticiones. Y por ahí nos adentramos en una de las claves de la novela. El propio Negarestani nos habla en la novela de un grupo de personas que denomina genéricamente como hiperstición. Dicho grupo existe —o existió— realmente, y estuvo integrado por un grupo de profesores —incluido el propio Negarestani— de la universidad de Garwick que respondía a las siglas CCRU (Cybernetic Culture Research Unit). La hiperstición sería la incrustación de la ficción en lo real, en este caso la superstición (religiosa, simbológica y numerológica) como motor y fundamento nada menos que de la historia de la humanidad. La pregunta a la que nos aboca Ciclonopedia es precisamente esa: ¿puede una superstición —o una suma de ellas— explicar con mayor precisión la deriva de nuestro mundo que un puñado de tratados científicos? ¿Hay una coherencia en el mito desconocida por la razón? Ciclonopedia se inscribe, como ya dijimos con anterioridad, en el ámbito del realismo especulativo, precisamente por el mensaje explícito de que el hombre es algo así como un pelele en un universo gobernado por fuerzas telúricas y estelares, un universo en última instancia incognoscible. JUAN GÓMEZ BÁRCENA. KANADA (Sexto Piso, Madrid, 2017) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Aviso: esta reseña contiene spoilers. Tampoco es que Kanada sea un thriller cuya experiencia lectora pueda quedar arruinada por el hecho de anticipar algún dato de su trama, pero creo necesario hacer esta advertencia por si hubiera por aquí algún lector quisquilloso y, sobre todo, porque casi todo el texto que aquí sigue es un enorme spoiler. Corrijo: en realidad, esto no es una reseña, sino una lectura interpretativa en la que comento y valoro determinados aspectos de esta obra. Llamarlo análisis sería pretencioso, pero decididamente no pretende cumplir esa función esencial de una reseña que es mostrar al público la aparición de una novedad editorial y valorar la calidad de la misma. Bueno, basta, empecemos. No había leído ninguno de los dos libros anteriores de Juan Gómez Bárcena. Ni su novela El cielo de Lima, ni su libro de relatos Los que duermen. Tras leer Kanada tengo claro que esos dos títulos entran a formar parte de mi cada vez más extensa, casi inabarcable, lista de lecturas pendientes. Y tengo ganas de leer más de Gómez Bárcena porque con esta novela me ha demostrado que puede ofrecerme dos cosas que busco en la literatura: calidad y riesgo. Respecto a su calidad, es indudable: Juan Gómez Bárcena escribe muy bien. Abrir al azar y leer cualquiera de sus páginas es una prueba de fuego que siempre hago con los libros antes de comprarlos. Kanada pasa esta prueba con sobresaliente: su estilo es brillante, tiene esa capacidad de la buena literatura para convertir las palabras no en narración plana e informativa, sino en un texto capaz de crear una realidad independiente, densa, rítmica y extraña. La segunda cualidad es la del riesgo. Me gustan los escritores que arriesgan, y Juan Gómez Bárcena ha hecho en esta novela una apuesta casi suicida, y a muchos niveles. En primer lugar, la decisión de escribir sobre el Holocausto. Un treintañero español que no ha vivido ni tiene relación alguna con este tema se lía la manta a la cabeza y decide que su segunda novela tratará sobre una persona que sobrevive a un campo de concentración y vuelve al que fue su hogar. Hay que ser valiente para eso, hay que estar un poco loco para escribir sobre un tema así después de Primo Levi. Y lo hace, y supera la prueba con nota gracias a ciertos “trucos” que comentaremos luego. Pero no queda ahí la cosa. No contento con jugárselo todo a un tema que, a priori, le puede quedar tan grande, o por el cual le pueden llover las típicas críticas del tipo “qué sabrá este crío del Holocausto, cómo se atreve”, etc.), Juan Gómez Bárcena decide además que va a contar la historia ¡en segunda persona! El narrador más raro, el más difícil, también. Con un par. Narrar en segunda persona es una decisión tan marcada, tan excepcional, que debe tener una estrecha relación con el sentido de la novela para que funcione, para que no sea una simple exhibición técnica de “originalidad”. Hay que decir que aquí, dadas las características del personaje y de aquello que se quiere contar, la elección de la segunda persona es todo un acierto (en casi toda la novela, con una excepción que explicaré más adelante). Para explicar lo acertado de este narrador tenemos que entrar ya en la materia narrada, porque esta novela comienza contando el regreso de una persona, de la que no sabemos nada, a una ciudad, cuyo nombre no se dice, arrasada tras una guerra que tampoco se especifica. Esta persona vuelve cambiada, vacía, como si no reconociera nada de lo que encuentra, tampoco a sí mismo. Por eso, narrar en primera persona habría sido un error: la narración en primera persona de sus pensamientos y sentimientos nos introduciría en un alma, en un ser que habita plenamente la realidad, algo incompatible con este personaje. La tercera persona serviría para establecer la distancia necesaria, pero ese alejamiento sería menos efectivo porque, gracias a la segunda persona, consigue que parezca una voz desdoblada: una voz que se habla a sí mismo, como si hubiera muerto y se viera a sí mismo hacer y pensar cosas que son y no son él al mismo tiempo: «Piensas en la lluvia que otra vez vuelve a batir las ventanas. Piensas en Kanada, no quieres pensar pero igual piensas, y luego cierras los ojos y piensas en ti como un objeto más del despacho, no más importante que la propia estufa o el colchón destripado». La “primera parte” de la novela (entrecomillo lo de “primera parte” porque es una división puramente crítica, personal: en la novela no hay partes; hay división en capítulos, pero sin título ni número) consiste en un proceso de aislamiento. Esta persona vuelve, no sabemos desde dónde, a lo que fue su hogar. Y lo que debería ser un proceso de readaptación a la realidad, a la normalidad, es decir, un proceso de re-identificación o de reconocimiento, se convierte en un proceso de aislamiento, de alejamiento de la realidad. En esta primera parte, la voz del Vecino (los personajes no tienen nombre) es la de la realidad, la que cuenta, la que ordena las cosas, la voz de la historia, del orden; es la voz de la supervivencia, por eso se asocia a la comida, por eso habla de dinero, de trabajo, de supervivencia. El silencio que recibe esa voz y que no responde, el tú al que le habla el narrador y al que le habla el vecino, es el silencio de la perplejidad, la ruina o los restos de un hombre. Igual que la novela comienza con la descripción de un edificio sin paredes, donde todo parece normal, pero sin un elemento tan esencial como las paredes; igual que el protagonista, el tú, llega a un edificio que parece su casa, pero al que le falta algo para ser “su casa” y es solamente “la casa”, así el hombre que llega, que abre esa puerta, al que el Vecino le habla como si fuera un hombre, no es un hombre del todo. Parece un hombre, pero le falta algo. El proceso narrativo de esta primera parte está marcado por esa dualidad antes descrita: el Vecino intenta que el protagonista vuelva a la normalidad, mientras que este avanza en un proceso de aislamiento y de alejamiento de la realidad de tintes kafkianos. Esta declaración que se dice a sí misma esa segunda persona podría ser el motor narrativo de las primeras 70 u 80 páginas de la novela: «Saldrás a la calle cuando todo esté en orden. Eso te dices. Y sin embargo es tan difícil dar con ese orden, encontrar un sentido allá donde solo hay caos». Esa pérdida de humanidad conlleva una pérdida no sólo de la identidad, sino de lo que sería la percepción humana de la realidad. El primer lugar, desaparece el lenguaje: «El rompecabezas inútil del lenguaje, no menos absurdo que las palabras que seleccionas al azar en las páginas de los libros. Tratas de componer alguna palabra con las letras de los cubos, como si fueras un arqueólogo enfrentándose al enigma de una inscripción desconocida. No encuentras ninguna». Pero, según avanzan el encierro y la inmovilidad del protagonista, se desarrolla también una desaparición de la medida humana de las cosas. No solo del lenguaje, sino de las cosas como objetos para uso del hombre, las cosas como cosas que “sirven al hombre”. Al ser el hombre un objeto más entre esas cosas, sin la referencia humana, la habitación se convierte en un universo inconmensurable, lleno de cifras, de números que convierten la realidad en infinita, en inabarcable: «Piensas en la casa no como un rincón diminuto del mundo, sino más bien como un mapa a escala del universo. (...) Piensas: si la casa fuera la tierra emergida, entonces el ser humano viviría en un único azulejo, y el resto de la casa serían cordilleras, de desiertos, tundras». El hombre también deja de ser visto como ser humano para convertirse en números, en cantidades, en fórmulas en la misma relación que el resto de objetos: «Ves la población mundial desparramada sobre una inmensa balanza, con sus cuerpos dispuestos en forma de pirámide sobre el platillo, como balas de cañón o piezas de fruta, escribes los cálculos en la pared de tu despacho (...). La humanidad ronda los cincuenta millones de toneladas (...). Y luego contrastas esa carga despreciable con el peso del mar, de un bosque o de una estrella». Al final de la novela, el lector descubrirá que gran parte de esas obsesiones deshumanizadoras que han caracterizado el peculiar comportamiento y pensamiento del protagonista durante su kafkiano encierro silencioso están relacionadas con su experiencia como preso en el campo de concentración, estableciéndose ciertas “rimas” muy interesantes en la tercera parte de la novela. Este proceso de irrealidad y aislamiento culmina con una quema de libros. (Esto puede recordar al Quijote, claro. De hecho, puede verse en el Vecino a una especie de Sancho Panza que le señala cómo es el mundo real, mientras que el protagonista es un don Quijote que vive en su enajenación provocada, no por una locura idealista, sino por un trauma de exceso de realidad que provoca que la realidad cotidiana y racional, la del Vecino, sea la verdadera ficción absurda a la que no puede plegarse). Descubrimos que el protagonista había sido profesor de astrofísica y, en un momento dado, decide quemar todos sus libros, a los que obviamente, por la lógica interna de la narración, ya no encuentra sentido alguno. Quema todos sus libros, todos sus conocimientos, menos una página en la que se habla de Schneider, quien mantenía en pleno siglo XVIII un modelo astronómico geocéntrico y pronosticaba el fin del mundo, pues sus cálculos preveían un choque de La Tierra con Marte. Se obsesiona el protagonista con esa página, con ese astrónomo quijotesco, el último geocéntrico, al que nadie hace caso, con una visión del mundo completamente organizada, matemática, calculada, pero alejada totalmente de la realidad. Y eso sirve para reflexionar sobre lo absurdo y lo hermoso al mismo tiempo de todo modelo, de todo cálculo, de toda fórmula que intenta comprender y apresar el mundo, la realidad, a través de la razón: «Sí; puede que no sea más que un loco. Que su idea de devolver La Tierra al centro del cosmos sea absurda, (...) como es absurda tu vida, enterrada en una habitación de tres metros de ancho por cuatro de largo. Y, sin embargo, la suya es la única que puedes tomarte en serio: su empresa, la única que te conmueve. Echar abajo los cimientos de la física y después ponerlos en pie de nuevo para servir a una idea. (...) Un sistema perfecto, piensas, al que le toca representar una realidad imperfecta. Porque el universo sería un lugar más hermoso, más admirable, si se pareciera aunque fuera un poco al modo en que Schneider lo concibe». Toda la primera parte ha sido una brillante forma de superar esa dificultad que planteaba al principio de cómo puede un joven español atreverse a hablar del Holocausto. Y esa abstracción total que hace el autor de la Historia, esa decisión de no nombrar la guerra, a los nazis, de no nombrar siquiera a los personajes, funciona perfectamente: la abstracción le permite evitar la tentación de lo testimonial para alguien que carece de cercanía a lo narrado, y lo lleva al terreno de lo universal humano. Con la obsesión por el astrofísico empezaría lo que podríamos llamar la segunda parte. Su modelo de Universo le hace pensar también en la cinta de Moebius, que al fin y al cabo resulta ser la estructura temporal y narrativa de la novela cuando se llega al final, que es el principio. Pero el modelo de la cinta de Moebius supone también una torsión en la novela, al menos en mi experiencia lectora: se retuerce ahora la historia porque ese planteamiento inicial de abstracción total ya no vale para la siguiente pretensión de su autor; ahora se empieza a contar la revolución patriótica de Budapest contra la ocupación soviética de 1956. Y esa torsión hace que mantener los pilares estilísticos y narrativos (segunda persona, aislamiento, abstracción) que habían sustentado la novela se retuerzan y todo sea menos fluido. Esta parte, desde el momento en que empieza a organizarse la resistencia patriótica anticomunista, es tal vez la peor parte del libro, porque ese narrador en segunda persona, que está siempre dentro y fuera del protagonista, pero que carece de cualquier omnisciencia (es decir, que es la propia y ajena voz del protagonista), esa voz tiene que contarse a sí misma todos los ruidos que le llegan de sus nuevos inquilinos, de la Vecina, de la calle…, y los lectores debemos ir traduciendo todos esos ruidos sin significado al lenguaje o a la narración de los humanos “normales” y de la Historia lineal y “Real”; y eso se llega a hacer pesado, porque es un proceso demasiado prolijo, cuyo resultado es rearmar un significado demasiado obvio. Es en estos momentos cuando esa voz en segunda persona, que se había mostrado tan útil y acertada para narrar ese proceso de aislamiento y deshumanización, se convierte en un lastre, en algo un poco forzado que entorpece la narración y la hace artificiosa, forzada. En la página 125, a raíz de la visión de la Esposa desnuda en la bañera, comienzan los recuerdos del campo de concentración y, con ellos, lo que yo considero la tercera y última parte de la novela, donde el relato, que estaba un poco estancado, en una tierra de nadie concreta/abstracta, histórica/aislada/extraña, vuelve a oxigenarse y empieza a cobrar verdadera fuerza.

Los recuerdos de su cautiverio se narran en un acertado tiempo presente, favorecido por esa alucinación temporal de la cinta de Moebius, y por un imperativo traumático que justifica las acciones de toda la primera parte de la novela, y que explica el propio narrador: «No recuerdas. No piensas nada. Simplemente regresas, pisas otra vez su nieve, sus avenidas de tierra, porque Kanada no tolera el pasado; es un lugar en el que se está o en el que no se está, pero que de ninguna manera puede recordarse». Hacia el final de la novela aparece de forma explícita un tema que explica en gran medida el comportamiento aparentemente absurdo del protagonista: el tema de la culpabilidad y la inocencia, de la capacidad de la culpa para ser razón de ser, explicación, necesidad, frente a la arbitrariedad de la inocencia: «La culpabilidad puede arrostrarse de un modo u otro. Ser inocente, en cambio, es un peso que te aplasta: la inocencia compromete al mundo entero. Si es posible sufrir los mayores castigos por nada, entonces es la realidad la que se erige en culpable, la que deja de tener sentido; un torbellino de cuerpos inertes que chocan sin razón, sin ningún motivo. Y hay que encontrar ese motivo. Hay que inventarlo si hace falta. (...) Porque si de verdad fueras inocente, si ser inocente en este mundo fuera todavía posible, entonces todo lo que ves, los soldados y las alambradas, los barracones, las chimeneas, la rampa de selección y las casamatas, la enfermería, todo sin faltar un solo ladrillo ni un solo esfuerzo sería inútil, habría sido construido por nada.(...) ¿No eres culpable tú con tus zapatos nuevos, esos zapatos que pertenecieron a alguien que ahora está descalzo, a alguien que hoy se raja los pies contra las costras de hielo?». En toda esta tercera parte, hasta el maravilloso final, la narración recupera el aliento y, además, justifica y da sentido a todo lo anterior: la abstracción se recupera y lo hace a través, de nuevo, del símbolo de la cinta de Moebius, pues en la narración, la aparición del ejército ruso en Budapest para sofocar la revuelta es igual que la invasión nazi. Los recuerdos del campo de concentración están narrados con una fuerza literaria impresionante, con esa voz en segunda persona que se dice a sí misma todo lo que está viendo, todo lo que está haciendo. Empiezan a aparecer también esas “rimas” que hacen referencia a los extraños comportamientos del protagonista al regresar a su casa y encerrarse: los cálculos, las filas, las pirámides, el cubo de excrementos… Como un mago que quiere dar el golpe de efecto al final de actuación, Juan Gómez Bárcena se reserva su “más difícil todavía” para los últimos capítulos: el final de la novela está, contado “al revés”, es decir, con el tiempo invertido. Y el resultado es una auténtica maravilla narrativa, porque no se trata solamente de una exhibición manierista de dominio de la técnica, sino que consigue, con esa pirueta narrativa, incorporar y resolver de una forma excepcional el tema de la culpabilidad, haciendo que pase de ser culpable a ser cada vez más inocente, pues cada acto, al contarse al revés, se convierte en una especie de expiación, de paso hacia la inocencia. Todo lo que le ha hecho culpable ha sido lo que ha tenido que hacer en el campo de concentración para sobrevivir; y cada paso que da hacia atrás, hacia la salida de ese campo, es una culpa menos, un proceso de limpieza que consigue narrar con una habilidad descomunal y emocionante que hará las delicias de los profesores de talleres de narrativa a los que ya imagino fotocopiando esas páginas y mostrándolas a sus asombrados alumnos. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS