|

FRANCISCO J. CASTAÑÓN. TIERRA LLANA (Vitruvio, Madrid, 2022) por PEDRO ALCARRIA VIERA “...Somos ya horizonte, / materia y lenguaje de esta tierra llana” Tierra llana es una nueva entrega de la obra poética de Francisco J. Castañón, periodista y escritor de larga trayectoria, con una producción que incluye incursiones no sólo en el campo de la lírica, sino también en el del ensayo o la divulgación científica. Aquí, sin embargo, regresa a ese hogar puro de la palabra para dar cauce a una serie de meditaciones asomadas al presente y urgidas por la vida, para construir una forma de defensa del hombre contra la violenta agresión del mundo actual. Con este propósito, Castañón elige un escenario predilecto que es a la vez campo de batalla, espacio mental y alter mundus. La elección particularmente inspirada del árido paisaje castellano hace bascular al lector entre dos impulsos: uno pausado, meditativo, atemporal, lleno de íntimo recogimiento y otro más abarcador, de combativa contemplación de la realidad, que parece recorrer con una desesperanza refrenada por el compromiso, para transmitir el desencanto que le causa el presente y tanta belleza amenazada que nos rodea. Como señala en su preciso y esclarecedor prólogo el poeta Alfonso Berrocal: «Rasgos de un lugar, según evoluciona el poema, que se ofrece como todavía a salvo —o donde es posible salvarse— de la común catástrofe económica, política, ecológica, y que nunca debería entenderse como lugar de evasión, sino más bien como lugar de serena esperanza frente a nuestro presente devorador». Una magnífica forma de situarnos en unos poemas en los que Castañón ha destinado la misma minuciosa atención al plano general que al detalle, para explicarse y explicarnos la vida, eligiendo los tres estadios que pautan el libro: la constatación de la frágil contingencia de nuestro presente (Vistas a un presente afilado), la añoranza por el pasado (Pistas en el pasado) y la toma de posición del poeta ante el incierto futuro (Un mañana agitado de futuro). Todo ello proyectado en un paisaje que se nos antoja a primera vista primordial e inmutable pero no obstante, amenazado y en donde van surgiendo pistas sobre el desastre en curso. Como el de la alarmante despoblación del territorio: «En lo alto un ave vuela / en círculos concéntricos, / preguntando al aire / cuándo regresará la gente». En este tríptico de presente pasado y futuro que conforma Tierra llana, la mirada profundamente plástica de Castañón se despliega amplia, entre la observación más costumbrista y la honda cavilación por el devenir del hombre, pensamiento que se hace orografía sobre el llano manchego. Una entonación franca, de eco clásico que nos evoca y despierta el recuerdo de grandes voces de nuestra literatura —Azorín, Machado...— con la que Castañón desgrana poemas límpidos, versos decantados de artesano: «Tierra que en estas horas / hago mía, / donde busco palabras inéditas / con las que rehabilitar el mundo, / mientras piso firme / este suelo que paciente espera / colmar la vida con la flor / púrpura y azul de la lavanda». Sus descripciones de esos paisajes, donde el tiempo parece espesarse en materia, son precisas y desbordantes, pero en tales escenarios de recogimiento está lejos de volverse autocomplaciente la expresión. En la humildad del campo llano adquiere el poeta conciencia de la pretensión inmanejable, obsesionada y quijotesca con que el poema quiere capturar lo efímero, antes de que el hombre llegue a su fin y se esfumen por igual percepción y experiencia: «...lo que fecunda la emoción del canto, / cuyo objetivo es plantar cara / a la caducidad de este vivir / codiciado, quebradizo». Espacios desiertos y amplios de Tierra llana —frontera donde se encuentran los mundos opuestos pero interdependientes del campo y la ciudad— que tienen la capacidad de producir una reverberación emocional en el espacio de la página. Se trata de un mundo árido, pero firme y fiel que hace visible la esencia de las cosas. Para ello, echa mano Castañón de todo su oficio, con variedad de formas líricas, y densidad metafórica, acudiendo profusamente al poema en prosa, jalonando el libro de referentes literarios mediante una atinada elección de citas... Todo ello, sin embargo, alejado de la miscelánea, en una forma cohesiva, entre el manifiesto desolado, el testimonio, la observación, la meditación y el augurio: «Aire a modo de proclama, escrita con el furor / de un mal herido / y el dolor de tierras / por la mano del hombre / desahuciadas».

Recorremos asimismo una polifonía de paisajes (Barbatona, La Alcarria, el Tajo...) que vemos puntuados por los detritos del progreso, lacerados por sus fauces culpables. Donde el hormigón salpica los campos perezosamente, pesadamente esclavos de la civilización. Es un paisaje severo brevemente acariciado con gracia por el agua: «Río de agua viva (...) / Agua salvavidas, trascendiendo bajo un cielo / de nubes como arcángeles / o animales fabulosos». Un mundo antiguo y abusado por el hombre, pero inmaculado en la querencia del poeta que evoca voces del pasado —parecidas a reliquias abandonadas— para contrastarlas con el paisaje amenazado por la victoria de la fealdad, manifestada en la intrusión del hombre con su voraz hábito de ensuciar el mundo. Así sucede por ejemplo en el poema ‘Club Dulcinea’ (se trata, nos aclara el propia poeta de un nightclub real), donde el tráfico carnal coincide con la prostitución del mito: «Esa nada que no se detiene y a su paso nada deja» y «Emplazamiento de rotas dulcineas y aldonzas sobreviviendo en sueños analgésicos, subyugadas por un destino ciego o arbitrario». Francisco J Castañón se adentra con denuncias semejantes en el territorio inefable del recuerdo y la melancolía, haciéndonos constatar de ese modo cómo lo personal está intrincadamente ligado a la naturaleza y la dimensión insondable del pasado. Parecida acusación la que dedica al aluvión de tecnologías deshumanizantes en forma de drones, chips, omnipresentes redes sociales, y toda la insoslayable panoplia de armas y cachivaches con las que en el presente nos asedia el “gran hermano”. Otro elemento muy vívido del libro, citando a Claudio Rodríguez, sería ese canto del caminar, esa sensación de tránsito, de ser encaminados por el paisaje, que se agudiza con la búsqueda de una pureza en el mirar, de una íntima honradez. En ocasiones el lector parece estar inmerso en una dimensión de serenidad, hasta que la mirada se detiene sobre un elemento perturbador que acentúa y tiñe la escena de una impresión de incertidumbre y desesperanza: «Ser tiempo, circunstancia y miedo, / extraña materia, un existir que abre / heridas como ortigas». De tal modo, el lenguaje de Francisco J. Castañón es rico, evocador y adquiere su mayor amplitud en ese intento de reproducir la condición física del contemplar, en ese anclaje a la observación lúcida y alumbradora: «¡Qué queda entonces / sino hacer liturgia / de un empeño!». En definitiva, Tierra llana es una descripción pormenorizada e íntima del enorme paisaje castellano, y a la vez una visión de nuestro mundo en crisis, pletórica en el contraste entre lo mínimo y lo absoluto, lo cercano y lo distante. Un canto a los elementos, seducido por la contemplación del entorno: el destello solano y la penumbra, las gradaciones del viento y la quietud absoluta del polvo, la luz del día y el infinito desfile de los soles en su ocaso. Todo lo captura la mirada poética, junto con la desesperanza y la irrupción tonal de esos escombros de la vida. Donde el recuerdo se vuelve palpable, un espacio en sí mismo, replegándose y desplegándose con el viento sobre la pisada fantasmal del poeta, mientras una nube pasa sobre todo ello con pereza indolente y compone una corona inmensa sobre el llano, «Donde habita la luz que no llega del cielo». En ese misticismo de lo cotidiano, enigmático decantarse de la memoria, que se desvanece en el color puro del poema —bien se ve, moldeado por el estudio y la reflexión meditada—, encuentra Tierra llana su espacio, ese lugar del silencio al que nunca debemos renunciar, porque sin silencio, sin vacío, las verdades no resuenan: «...silencio, viento, / misterioso resplandor que da respiro».

0 Comentarios

EUGENIO RIVERA. MEMORIAS DEL DERRUMBE (Vitruvio, Madrid, 2021) por CARMEN ORTIGOSA MARTÍN ¿Me llegó este poemario por casualidad? No, nada es casual.

Me sumerjo en su lectura desde ‘Todo ha acabado’ hasta ‘Volveremos con el aplastante optimismo de los vencidos’. Este poemario no tiene prólogo ni epílogo, el lector tiene que someterse a la lectura en su desnudo de palabras, sin la necesidad de partir de algo ya mencionado. No tiene apartados tampoco, los poemas se suceden unos tras otros, sin sosiego, ni orden preestablecido. Me atrevo a decir del poemario lo que me produce o lo que me inquieta, el autor ya lo compartió con el deseo de provocar en el lector algún sentimiento. Él ya dejó en el papel su vertiente de dolor y se ha redimido, dejando al lector indagando qué tiene de complicidad con esas páginas y lo que le provocan. El poeta se derrama sobre el papel, palabra a palabra, llamando mi atención con su soliloquio de dolor. Nos da cuenta de sus lecturas y poetas preferidos, en los epígrafes de muchos de sus poemas. Camina página a página sobre la estructura de este libro, que seguro no programó, salió espontáneo desde el inconsciente del poeta, desea ser leído y comprendido. O no, solo escribió para restañar heridas. Paseo por este poemario de portada negra como la noche sin luna, del salón al patio, y lo dejo a veces abandonado en cualquier rincón de la casa. Después vuelvo a él, la curiosidad y la desolación me alborotan, pero me duele que estemos hermanados en la orfandad. Entro en conversación con el poeta. Me dice: «muero vivo / bajo mi muerte desnuda». Así se desgarra en su dolor mientras sostengo sus palabras: «tu cuerpo se abre / con la elegancia de la flor última». El erotismo y el deseo se mezclan en un deseo íntimo inalcanzable: «solo los crueles juegan / al dulce juego de la crueldad». La crueldad muerde la carne y la macera, peor es cuando muerde las entrañas y deja un poso amargo: «anidan mis muertos relojes». El tiempo inexorable acaba con todo: «nadie se acuerda ya de aquel zapato / Nadie / de ti / ni de mí. / Nadie». Al poeta le duele el olvido, la fugacidad de la memoria. La rapidez con la que nos sustituyen, en un mundo despiadado: «Es posible que lo soñara». Para poder desdoblar el terror el autor recurre a los sueños, para dudar de tanto espanto. Ayer se quedó el libro al borde de una jardinera. Me fui a la cama con el corazón en vilo. Me desperté varias horas después. El ruido del riego automático me puso alerta, dejó gotas de agua sobre el poemario, como lágrimas lentas: «Ya queda todo dicho». Eso cree el poeta, pero sigue con su soliloquio de añoranzas y nunca llega al convencimiento de su soledad. Así, avanzo página a página, unas veces vuelvo al principio y otras me paso varios poemas para restañar el ávido sentir de la pérdida. Algunos días abandono el poemario y le soy infiel con Neruda o Mayakovski. Vuelvo otra vez a la lectura. Hace más de un mes que lo abandoné en una estantería y el polvo creó una fina capa protectora sobre su lomo mientras me dediqué al cuidado de los míos, a la nueva publicación, a los disgustos humanos, a la reflexión sobre cada cosa que me ocurre, con lo que me rodea... Cosas cotidianas. El poeta anida en el tiempo, se cura entre las flores y desata todos los sentimientos en un compás de espera sobre el camino. Todos nos iremos, no estarán o no estaremos, partiremos hacia un agujero negro. Dejaremos tantas cosas por decir, por besar, por vivir, por hacer... ¿Habrá algún lugar donde ir? PEDRO LÓPEZ LARA. ESCOMBROS (Vitruvio, Madrid, 2022) por SANTIAGO A. LÓPEZ NAVIA LA INTEGRIDAD DEL VERSO La publicación de la obra de Pedro López Lara (Madrid, 1963) se ha hecho esperar, pero ha entrado por fin en la poesía escrita en español, en buena hora y para bien de los lectores, con el aval y la pujanza que representan dos premios literarios tan relevantes como el Rafael Morales (2020) con Destiempo, publicado en 2021 en la prestigiosa Colección Melibea, y el Ciudad de Alcalá (2021) con Museo, de reciente publicación en Huerga y Fierro. A estos dos poemarios se añaden Dársena, publicado en La Discreta en 2022, y Escombros, publicado en Vitruvio el mismo año, de cuya lectura me propongo dar cuenta a continuación. Alguien como yo, que ha crecido jugando en los solares de la periferia en el sur de Madrid, es especialmente sensible a la evidencia del paso del tiempo que se acumula en los escombros que enuncia el título del libro. Destaco la brillante visión del tiempo en ‘El amo intuido’: «Al final coincidís / en cada instante el tiempo y tú, la clásica estampa / de dos perros rabiosos con un solo bozal». También me han llegado como propias la nostalgia de los amigos como percha de la que cuelga la permanente sorpresa de la vida en ‘Reencuentro’ y la certeza de que «en la fosa común del tiempo y la memoria» acaban la vida en singular, en su significado más rotundo, y las vidas en plural, concebidas quizá como etapas o como oportunidades perentorias y limitadas (‘Las vidas disponibles’). En la misma línea que el poema anterior, el último foco que ilumina al trapecista en ‘Las pretensiones del último’ es el que vale como la última baza que nos queda en un momento determinado de la vida entendida precisamente como existencia, al final de la cual, por cierto, ante la inminencia de la vejez, «deberíamos abdicar o dimitir cuando estamos a tiempo, / cuando aún pueden por sí mismas nuestras manos borrarnos» (‘Reflexión sobre la ancianidad’). Es esa vejez que el poeta entiende como reino de una memoria remota, ya inmovilizada en el mismo punto del pasado «cuando la misma alineación, / sigue jugando en la memoria su partido» (‘Definición de la vejez’). En todo caso, como sabemos en ‘Desdoblamiento’, al final el tiempo acaba siendo la revelación de una verdad (no necesariamente la verdad), y como se nos recuerda en ‘Visto desde fuera’, la metáfora de la siega es un ejercicio de realidad que en el fondo implica la consistencia del tiempo, transformado en algo real frente a cualquier expectativa. El tiempo, también presente en otros poemas como ‘La duración de los hábitos’, no es sino un viaje conscientemente moroso hacia nuestro final (‘Remates’), que ni siquiera se supera con los constructos trascendentes que han sido creados para disfrazar nuestra contingencia (‘Al cabo’) a pesar de que el poeta anhela «jugar de nuevo esta partida» (‘Otra vez’) y reivindica sin ambages la restitución de lo mejor de una vida en el inventario del tesoro acumulado del cine, la literatura y la música (‘La restitución’) y la repetición innegociable de una historia de amor real que no se cambiaría «por un amor de libro» (‘A Marió’). A fin de cuentas, la muerte es algo que se obvia y que al final sobreviene con sorpresa, proximidad y hasta familiaridad (‘La visita inesperada’), algo inmanente y ajeno a los alardes performativos del espectáculo (‘No será como en el cine’); algo que en todo caso podría concretarse en un intento de mensaje final que exige ser descifrado (‘Un adelanto’). Y abundando en la memoria en relación directa con el tiempo, López Lara la aborda en ‘La misión’, en este caso desde la disconformidad con la que aquella, «descontenta con su propia historia», se presta «a desmontarla pieza a pieza y obtener / una versión tan solo verosímil, absuelta de los hechos». En ‘Etapas de la vida’, en cambio, la memoria plasmada en los recuerdos es el criterio para determinar con un orden preciso las fases de la existencia; en ‘Reversión’ asistimos a la posibilidad (o al deseo imposible) de «retrotraerlo todo a aquel momento [...] en que era aún posible todo» y en ‘La ronda’ el bar evocado se convierte en núcleo de encuentros, confidencias y recuerdos. La memoria es, en fin, un proceso permanente de reelaboración de los recuerdos, no siempre fiables, como se aprecia en ‘Estatus de aquello’ («No puede recordarse lo ocurrido porque nunca ocurrió, / no fue jamás algo autónomo, que discurriera al margen / de esa sarta congénita y luego dilatada de recuerdos, / de piezas no encajables entre sí») o en ‘Relato poco fiable’ («Ansía la memoria poner orden / en lo que no lo tuvo ni lo admite. / De ahí que sus historias sean siempre sospechosas»). Por eso la caída no puede medirse con la necesaria precisión a través de la historia inverosímil que pretende contarla (‘Medición de la caída’). Son particularmente relevantes las reflexiones metapoéticas que encierran algunos poemas como ‘Integridad del verso’ (título que define a la perfección el fondo y la forma de Escombros), en el que se invoca el ideal de connaturalidad que debe atesorar en su génesis algo «Que jamás ha nacido, / que estuvo siempre allí: / que fue desde el principio ese su sitio», o ‘Exorcismo’, que enuncia en clave de conjuro la naturaleza ocasional del poema. En la misma veta temática, el poeta nos recuerda en ‘Las palabras’ que la escritura puede comportar el ejercicio de la mentira frente a la esencia intrínseca de una verdad que no precisa de una materia verbal. Hay poemas que abordan el tema de la identidad, como ‘Trasplante’, o ‘Reemplazo’, que trata de la doble naturaleza del sujeto que puede subyacer a la locura. En ‘Angostura’ el yo poético reivindica su identidad frente a un mundo en el que no encaja por causa de las “malas compañías” que han supuesto algunas de sus lecturas o algunas de las películas que ha visto y que han abonado su cultura literaria y cinematográfica, que puede calificarse sin reservas como enciclopédica. La complejidad de los sentimientos se refleja en ‘El payaso’, en donde el fingimiento se presenta como una purga del dolor, o en ‘Él’, donde el desamor se compensa, si cabe, con la posesión de la auténtica esencia de la persona a quien se amó un día. Tampoco se escapan de la mirada del poeta la presunción y la fatuidad que trae consigo el ejercicio desajustado del poder (‘Un director de recursos humanos’), ni la evidencia de algunas cosas muy concretas que representan el sufrimiento humano (‘Concreciones’), ni el bendito regalo de la vida en ‘Regalo’ («Moriremos sin haber entendido / que la vida, en efecto, era un regalo, / algo no usado antes, por completo nuestro»). Sobrecogen la percepción del silencio en ‘Nube estática’, como un posible preludio del final o de la plenitud; la sabia invitación en ‘Cautela en la búsqueda’ (un grandísimo poema) al equilibrio entre la pertinacia necesaria en ella y la necesidad de no remover lo que se encuentra, «no sea que adivine tu presencia y salga / a un mundo que no es suyo y no puede entender, / que salga y que te pida ayuda, / se eche a llorar o grite». Y volviendo a la percepción, se imponen con fuerza la que la voz poética ha desarrollado para captar de inmediato «el recorrido / de sumisión que tiene una mirada, / la potencia servil que anida en unos ojos» (‘Vestigios señoriales’), la que concita el miedo, inherente a la condición del ser humano vivo o muerto (‘Fatalidad del miedo’) y la que el alma tiene de sus heridas (‘Penúltimo tango en Madrid’). El poemario está escrito con una exquisita elaboración donde no hay una palabra de más que altere el ritmo, ni en el caso de las estrofas medidas como el romance heptasílabo (‘Abstracta’) que abre el libro, ni en los numerosos poemas en versículos, distribuidos en secciones estróficas claramente definidas que conducen con acierto a la contundencia del epifonema, en algunos casos tan redondo como el alejandrino blanco que corona ‘Edición corregida’, cuya misma configuración sintáctica, marcada por dos secuencias, determina perfectamente los hemistiquios (‘Memorias de un amnésico. Mi vida tal cual fue’), y en algunos casos tan sugerente y evocador como los tres versos que cierran ‘Luz estricta’, uno de los mejores poemas que he leído en los últimos años. Seguro de que la obra de López Lara me permitirá (nos permitirá) seguir disfrutando de poemas tan excelentes como este y como todos los que nutren Escombros, tan solo me cabe esperar que sus poemarios aún pendientes de publicación vean la luz cuanto antes para regalo de sus lectores.

ABEL SANTOS. ALGO TE QUEDA (Vitruvio, Madrid, 2022) por PEDRO ALCARRIA VIERA Abel Santos (Barcelona, 1976) es un poeta puesto a prueba como pocos, autor de una obra trabada y sólida, tras más de dos décadas de escritura coherente en su estilo e intereses temáticos. Algo que lo distingue entre tantos diletantes e impostores como pueblan actualmente el panorama literario. Es creador de su propia fórmula, que él define como realismo bastardo, en referencia a su proceso de formación poética, en el que la toma de contacto con sus referentes y en ocasiones “padres” literarios (Bukowski, Roger Wolfe, Raymond Carver, Luis García Montero, Karmelo C. Iribarren...) actúa como correlato de una vida llena de naufragios, marcada por la ausencia del padre real, la caída en las adiciones, las miserias de un trabajo sin expectativas o los reveses del corazón. La primera mañana del 2021 / —tan deseada y prometedora— / me dijiste que querías divorciarte. En Algo te queda, libro finalista del XXIV Premio de Poesía Ciudad de Salamanca, se sumerge por completo en el escenario íntimo de su propia tristeza, al relatar el proceso de duelo del divorcio que ha afrontado recientemente. Una ruptura que abre el libro a modo de aldabonazo, haciéndonos partícipes de su propio estupor y logrando que el lector se sienta testigo a tiempo real de ese viaje por el dolor de la pérdida, que tan gradualmente se atenúa, sin jamás desaparecer por completo. Una pena en observación, alimentada con noches de insomnio, fotografías de tiempos mejores, arrepentimientos, reproches, recuerdos agolpados y la presencia omnipresente del hijo amado, única certeza y asidero ante la desolación. Mi hijo / ya va teniendo expresiones. / ¿Acaso podía él sospechar, / cuando estaba en el vientre materno, / lo que iba a encontrarse en este mundo, / este mundo que también es un útero, / pero de asfalto y cristal? Continuación natural, y al tiempo indeseada e inesperada de su anterior libro, el diario amoroso en verso titulado El camino de Angi, Algo te queda es una exploración profunda de la extremada fragilidad de toda certeza, del abismo que se agazapa bajo el aspecto de la felicidad. De los riesgos que acarreamos cada día en forma de deseos y emociones. Un retrato de un hombre en su madurez, llegado ese momento en que la edad ya no parece referir tan sólo un número sino un balance y un resumen de nuestros logros. Yo estaba / enamorado de mi futuro / cuando te empecé a escribir. / Pero no termina, / de pasar nada, / la nada / no pasa. La nada / está justo aquí. Plasmado todo ello en versos que se sienten como el eco disperso de antiguas declaraciones de amor, apesadumbrados en su incesante voluntad de auto interrogación, resonantes en el vacío, indeleblemente marcados por un triste corolario: tal es el destino de los amantes. Siempre / decimos adiós. // Siempre duele. En esta poesía espontánea, íntima, cercana y corporal, asistimos a una vuelta más en la espiral con la que Abel describe los ascensos y descensos que van tejiendo la trama de la existencia, poniendo sobre blanco cómo casi siempre nos es esquiva la suerte y cómo en ocasiones nos traiciona el amor. Así es el amor. Así es amar: // ata a dos pájaros juntos; / durante un hermoso tiempo creerás / que tienen cuatro alas; // y se partirán / de risa en / su jaula de oro; / pero / no / podrán / volar. Debo decir que a mi juicio los poemas sobre las penas del corazón tienden a ser una colección de tópicos intercambiables, pero los de Algo te queda llegan a ser muy hondos por momentos, perfilando en ocasiones el saber sopesado y particular del poeta, una serie de reflexiones forjadas a partir de la experiencia, la principal de las cuales se me antoja la siguiente: Que el revés y la pérdida no solamente son parte de la vida, sino que nos recuerdan que estamos en el mundo con todas sus consecuencias, y que tenemos una responsabilidad con los demás. Casado. / Y recién divorciado. / Y padre de un hijo. / Compartiendo ilusiones, / pero sobrio / desde hace una década. Y por eso en estos poemas el tono lírico surge de su resistencia a poetizar el fracaso. Yo te juro que me niego a darme por vencido / y a llamar poesía a la oscuridad. Es difícil esclarecer cómo se convierte alguien en poeta. Quizá se trate simplemente de que hay gente que sabe mirar. Y así es en el caso de Abel, un observador agudo que ha decido enfocar en sí mismo su facultad de penetrar en las cosas, y que sabe componer poemas de pincelada rápida. Un poeta que en este libro hallamos en una faceta menos descriptiva que en otras obras, más meditada e íntima, esquivando el lirismo sensiblero al que podría prestarse el tema. Antes de hacerme ceniza / deja que me invente los veranos: // tú y yo seguimos juntos en la vida; // por la Rambla Principal / bajaremos hasta la Playa del Faro / jugando con nuestro hijo, / salpicados por su risa; Un libro que converge con los anteriores de forma congruente, no sólo porque persiste en el estilo propio de Abel (un estilo sustentado en el uso de verso claro con irrupciones muy medidas de lo coloquial, sin una métrica estandarizada, pero cuidado y rítmico), sino porque parece proseguir y definir con nuevos trazos la realización de ese retrato de un hombre en verso que en definitiva está esbozando con sus sucesivos poemarios. Una reconstrucción descarnada, honesta y en ocasiones inmisericorde de su propia vida. Caminas, / otra vez solo por la ciudad / de los errores, / recordando al ángel azul / que despertó / este corazón / que planeaba ser piedra. Abel Santos se nos muestra aquí como un hombre con la mente atrapada en el pasado y el alma rota. Se reconocerá en ello todo el que haya sufrido una de esas catástrofes del corazón. Comúnmente todos estamos indefensos ante estas circunstancias. Solo el artista, en este caso el poeta, tiene la posibilidad de pronunciar la última palabra, ese ensalmo que es la obra de arte, para de forma testimonial y vicaria poder sellar el pasado y redimirlo. Porque como expresa magníficamente en uno de estos poemas: el recuerdo es ese lugar entre lo vivo y lo sagrado. y sin furia, / miro hacia atrás, / y sé, que tú, estás allí, / entre lo sagrado y lo vivo, Para lograr la realización de ese propósito, en Algo te queda conviven los contrastes. Es al mismo tiempo un ejercicio literario modélico, distanciado, ejemplificador de los padecimientos de una ruptura emocional, y una recreación subjetiva y emocionante de la propia vivencia, experimentada desde la piel. De este modo, partiendo desde lo concreto, es como se logra plasmar lo universal. porque venimos a la tierra a amar / venimos a la tierra a amar / y a ser amados / y nos equivocamos del todo / nos equivocamos del todo / cuando no amamos Algo te queda será un libro difícil de superar para Abel Santos, hay en él un nuevo acento que los lectores más torpes podrían confundir con el cinismo, una voz que bajo la apariencia de una aceptación resignada insinúa una ética, un deber autoimpuesto: el de persistir, el de permanecer en la brecha y no bajar los brazos acobardado ante la vida. Creo que en este libro Abel Santos empieza a pronunciar un propósito de reconciliación con su pasado, tan lleno de aflicciones. Que una toma de posición personal y ética, parece abrirse camino en su poesía. Tanto tiempo / esforzándote en cerrar las cicatrices / que marcaron / tu último amor... // Y ahora, / vuelves a abrir, seriamente, / de par en par, tu corazón, / para que alguien robe / la paz y el olvido / que entre lágrimas conseguiste. // Y te jode, / y no pillas el chiste, // de que lo único que sabes hacer / —sin duda ni error— / realmente en esta vida / sea amar, // y autodestruirte. El poeta comprende en estos versos que el dolor y la pérdida son inevitables, que estaremos expuestos a ellos mientras pertenezcamos al recuento de los vivos. Finalmente, a pesar de todo su sarcasmo y su piel curtida por el infortunio, acepta y abraza la vida.

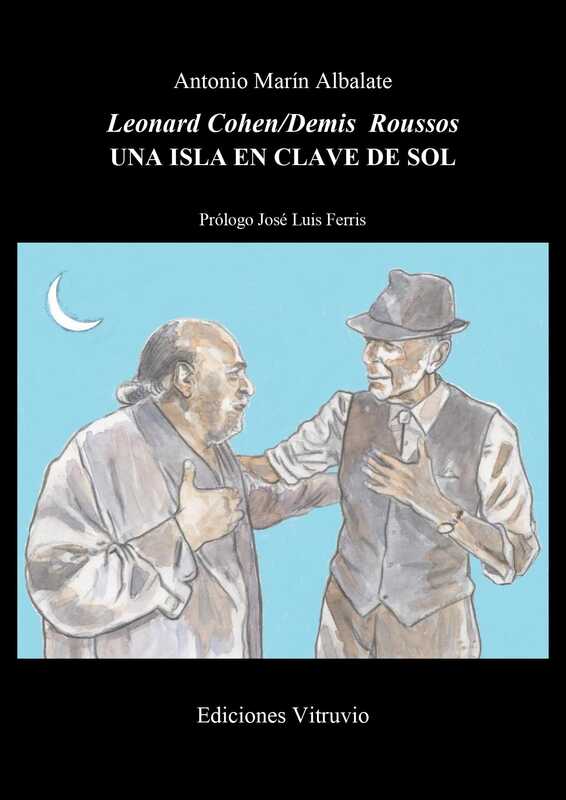

ANTONIO MARÍN ALBALATE. LEONARD COHEN/DEMIS ROUSSOS. UNA ISLA EN CLAVE DE SOL (Vitruvio, Madrid, 2021) por EUGENIO RIVERA EL CONTRATO DEL DIBUJANTE El móvil lo llevamos encima todos, como antes llevábamos el monedero. Lo hemos normalizado de tal manera que a nadie nos sorprende ya que tengamos en el bolsillo un trasto que, como la piedra de Sísifo, nos condena de por vida a una pena larga y onerosa. Para suerte nuestra el monedero, sin embargo, con la desaparición de la calderilla y la irrupción del plástico, ha ido perdiendo peso en proporción inversa. ¡Qué alivio! Aún así, ese ladrillo que llevamos colgado puede ser aún peor si se pone a sonar. ¡Cómo habría blasfemado el sufrido Sísifo si aquella enorme piedra se le hubiera puesto a gritar a voz en cuello mientras la llevaba trabajosamente a cuestas! ¡Pero, vayamos al grano! Cuando una tarde de otoño mi móvil empezó a sonar inopinadamente, la voz al otro lado del cable (¿qué cable?) convirtió aquel “ladrillo normal” en lo que siempre había sido: un artefacto propio de un film de ciencia-ficción de serie B o un vestigio fantasmal de un relato de literatura fantástica. —Hola, soy Antonio Marín. —¡Ah, sí! Esperaba tu llamada. Pablo me ha avisado... —Pablo era nuestro común editor—. —Me gustaría que hicieras la portada de mi nuevo libro... —¿Un poemario? —¡No! ¡Qué va! Es una pirada de olla mía... No sé si sabré explicártela... Y lo que es peor: no sé si te apetecerá hacerla... Es un libro raro... No sé... Una cosa extraña sobre Leonard Cohen y Demis Roussos... —entonces sí, la llamada, pensé, se podía estar produciendo desde Marte—. —¡Perdón! No te he entendido bien. Leonard Cohen ¿y...? —Demis. Demis Roussos... El cantante de Aphrodite Child. —¡Ah, sí! Ya sé que has escrito cosas sobre Serrat y Coppini... —se me ocurrió de pronto para no alarmar a mi interlocutor y buscar una excusa verosímil—. Y que te mola la música, pero no sé si... No sé... No... No lo entiendo. —No pasa nada... ¡Disculpa! —se había alarmado, era evidente—. Si no lo ves, lo dejamos. Ya, ya sé que es una pirada mía. Ya te lo había dicho, pero... ¡Pablo me ha insistido en que te llamara, que eres un tío de puta madre! —¡Leonard y Demis! —me había quedado a cuadros, pero la voz de Antonio sonaba inflamada de emoción—. —Sé que es una locura. Si ya Pablo me había insinuado algo, pero... Sí, ya sé que es una chorrada, que suena raro, pero me lo he pasado tan bien escribiéndolo... El libro me gusta tanto... —se vino arriba de nuevo—. ¡Leonard y Demis! —suspiraba—. —¡Y a mí! —escupí con indisimulado entusiasmo—. —¿Qué? —¡Leonard y Demis! ¡Qué pasada! —¿Me estás tomando el pelo? —Había cambiado drásticamente el tono—. —¡Leonard y Demis! —Pero, ¿vas a hacer la portada o piensas que estoy flipando? —Pues... ¡No y sí! Digo ¡sí y no! O ¡sí y sí! —me estaba haciendo la picha un lío—. Que sí que voy a hacer la portada y que sí que estás flipando. —tragué saliva—. Claro que la voy a hacer y claro que estás flipando... Y yo también. ¡Mándame el libro a mi correo en seguida! —¡Ahora el que estás mal de la olla eres tú! Pero claro que te lo mando. Te lo envío ahora mismo en PDF. —La voz de Antonio se empezaba a atropellar—. Es que yo he imaginado un encuentro ficticio entre Leonard y Demis en la isla griega de Hydra. Ya sabes que Leonard se fue allí con su Olivetti para pasar una temporada y escribir poesía y se tropezó con Marianne, una belleza noruega de la que se enamoró como un crío. Y entonces decidió dedicarse a cantar. No es difícil especular con que Demis y él se encontraran en uno de los garitos donde se movían las celebrities de la época. La traca final del libro es la fiesta que les reúne a los dos con Mick Jagger, Sofía Loren, Henry Miller y Allen Ginsberg. Imagínate: Miller tratando de meterle mano a la maciza de la Loren y Ginsberg con un pedo de la hostia dando el coñazo a todo el mundo —Antonio aullaba como un gnomo perverso—. ¡Leonard y Marianne en un concierto de Demis! Sería fantástico. —¡Y sería fantástico dibujarlo! Porque, aparte de la portada, yo puedo hacer también las ilustraciones del libro —ahora el que se atropellaba al hablar era yo—. Ya estoy viendo la isla y la escena de la apoteosis final, con Demis tocando el buzuki. ¡Qué pasada, Antonio! ¿Cómo se te ha ocurrido esta historia? —nos echamos unas risas al mismo tiempo—.

—Pues estas cosas mías... Es mi homenaje particular a estos dos fenómenos y a toda esa época mágica que tanto me gusta. Ya sabes que Leonard lideró aquel proyecto de CBS que salió con el título de ‘Poetas en Nueva York’ con poemas de Lorca musicados. Ojalá hubieran incluido la voz de terciopelo de Demis —volvió a suspirar—. —La portada del disco era de Úrculo, ¿verdad? Era magnífica. —¡Justo! Era un disco acojonante para el que Leonard compuso el ‘Pequeño vals vienés’, que le costó un huevo escribirlo. Estaban también Paxti, Lluís Llach, Moustaki y Theodorakis, Víctor Manuel y Donovan... ¡Un lujo! —Sí, lo tengo. Y en vinilo, como dios manda. El tema de Leonard es uno de los mejores. ¡Qué gozada! Eso sí, si me meto en este proyecto —bromeaba, por supuesto—, me tienes que invitar a la presentación del libro en Cartagena. ¡Jajaja! —Antonio, como Pablo, son los dos de Cartagena—. —¡Dalo por hecho, amigo! Os venís Pablo y tú, que voy a montar un pifostio guapo. Lo organizo con Antonio Fidel y El Cachorro y toda la peña dando caña con un concierto después. ¡Lo vamos a pasar de puta madre! —¡Joder! El sueño de Antonio, y el mío también, se acabó haciendo realidad cuando delante de los micros del café-bar Mister Witt, Pablo Méndez, editor de Vitruvio, rompió el griterío del público cartagenero de la sala al soltar aquello de: —Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para presentar un libro muy raro titulado Leonard Cohen/Demis Roussos. Una isla en clave de Sol del poeta Antonio Marín Albalate. Es una pirada de olla de Antonio, pero bueno... —Antonio y yo nos miramos desde cada uno de los extremos de la mesa con una sonrisa de niños traviesos que han hecho pellas—. En ese preciso momento el móvil, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, al vibrar me recordó aquella hermosa conversación entre los dos, unos meses atrás, que acabó por sellar nuestra complicidad de extraterrestres para siempre. La misma complicidad que seguramente Leonard y Demis debieron sentir una noche fuera del Tiempo y del Espacio en una rutilante isla del mar Egeo, la luminosa isla de la apabullante imaginación de Antonio. En aquel oscuro rincón y en aquel instante eterno, ajeno a la voz de Pablo y con una botella de cerveza en la mano, sentí una profunda alegría al formar parte de ese “extraño” proyecto de Antonio Marín Albalate. Nunca se lo agradeceré bastante. —¡Leonard y Demis! ALBERTO MARTÍNEZ ROMERO. HISTORIAS HIPPIES DE UN VIEJO CABALLERO (Vitruvio, Madrid, 2018) por ANTONIO MARÍN ALBALATE De un tiempo a esta parte, cada vez más, el suelo patrio (regional y local incluidos, claro) se halla invadido por una legión de “poetas” que, sin pudor alguno, buscan su sitio en ese parnaso terrenal donde, afortunadamente, pocos serán los escogidos, porque, como ya se sabe, el tiempo acaba poniendo a cada uno en el lugar que le corresponde. Resulta abrumador y patético ver cómo salen a la luz sus mierdas, incluso en editoriales de esas de “prestigio”. Una moda, una nueva corriente de aire hediondo que se ha implantado en esta España nuestra, una literatura de usar y tirar que, como suele suceder, atrapa a lectores poco exigentes, y me refiero, sobre todo, a los más jóvenes. Menos mal que, afortunadamente, buena parte de esa juventud, la que se pelea a diario con el manido folio en blanco para dejar en él lo mejor de su verbo poético, no entra en ese juego y acude, en sus lecturas, a los poetas de toda la vida, o sea, los auténticos. Digo todo esto porque, al margen de esa basura emergente, hay poetas que lo serán siempre por el hecho de haber nacido con ese don. Conocidos o desconocidos, estarán siempre ahí, sin impostura alguna, mostrándonos su verdad desnuda. Alberto Martínez Romero es uno de ellos. Exiliado de sí mismo, en Totana, pueblo donde nació y vive, Alberto escribe porque le «gusta la melancolía de las afueras donde pasean su soledad perdedores silenciosos». Alberto moja su pluma en la herida y escribe porque mientras lo hace no piensa, bien sabe que la solución es no pensar (Solución no pensar, Sinmar, 1997), como titulara su primer libro de poemas. Escudándose en el teórico político y filósofo saboyano Joseph de Maistre cuando afirma que «todos los grandes espíritus tienden a la exageración», Alberto, en ‘Hamlet de saldo’, asegura: Cuando oigo La palabra amor O pienso en mi pasado, Me entran ganas De matar a alguien. Aunque sea a mí mismo. Alberto, con su poco de exageración, abierto en mitad de la herida, viene a ser ese río de bíblica sangre fluente por las venas de estas Historias hippies de un viejo caballero, libro de reciente publicación que oscila entre lo místico y lo carnal, donde prevalece por encima de todo la celebración de la vida, pese a que, como suele suceder, no siempre sea una senda de vino y rosas. Un libro desnudo de artificio, como el propio poeta, mostrándonos sin tapujos la emoción de cuanto ha vomitado su voz, siempre en lucha contra la migraña del tiempo, recordándole al dios del verso cómo fue su infancia y adolescencia, cómo su madurez en un pueblo de provincias que huele a muerto, Totana «es una ciudad enterrada junto a un cadáver y el cadáver soy yo mismo». Hay en estas Historias mucha ironía y mordacidad, mucho dolor y mucha inteligencia ante la puesta a punto del poema. Leamos lo que nos dice en ‘Alma y pasado’: Mi pasado es más oscuro Que el alma de un mafioso. Mi pasado es más negro Que una tortilla francesa Hecha con huevos podridos. Mi alma es un féretro cubierto De lágrimas. O en el poema que le sigue, ‘2013 (tras alejarme de Dios)’, donde reconoce los errores cometidos tras alejarse del Dios de su fe. De pronto mi vida Se convirtió en una gran farsa: Mentía más que un político. La verdad pasó a ser para mí La divisa excluyente. Con todo lo que eso conlleva… Para el corazón. Martínez Romero es un poeta lúcido, leído y cultivado por múltiples tendencias poéticas para, finalmente, reconocerse deudor en este libro de las voces de dos de mis grandes amados poetas: Leonard Cohen y Charles Bukowski. Poeta de consignas, ha dejado en estas Historias, tan rotundas como por ejemplo: «Dios no está de moda», «Hay que ser felices para vengar a los que sufren» o «El mal existe pero el futuro pertenece al amor». Aforismos que nos dejan una honda reflexión imposible de eludir. Un poeta, gracias a Dios, políticamente ‘agnóstico’, como titula un poema que se sitúa del lado de la utopía, o lo que viene a ser la imposible acracia, cuando afirma: Soy demasiado inteligente Para ser de izquierdas Y demasiado razonable Para ser de derechas. En estas Historias hippies de un viejo caballero late, no hay duda, el corazón de quien, tras mucho sufrimiento, termina reconciliándose con el viejo amor que viene a ser la alegría, mientras lee a Esquilo. Y al mismo tiempo, en muchos de sus poemas, muestra al mundo cuanto le debe a sus seres queridos, padre y madre, a quienes tanto ama. Como todo buen hijo, bien nacido, se siente orgulloso de ellos y, por tanto, lo expresa con la otra palabra, la que se dice en verso. Verso y prosa, de todo hay en este artefacto literario, poesía en resumen con la que Alberto forma un todo, una unidad de ser y estar en el mundo para, recreándolo a través de su mirada, devolvérnoslo un poco más limpio, lejos de la chusma, cerca de lo etéreo donde anidan las alas de los ángeles. Conocedor de todas las desdichas y de todos los temblores, se considera un ‘Místico descarriado’, como titula el poema que cierra el libro. Recordemos que su anterior poemario, publicado en 2010, al igual que este, en Vitruvio, se tituló Catecismo para espíritus descarriados. Pasen y lean estas Historias hippies de un viejo caballero, déjense llevar como hojas de otoño, caídas del árbol de la tormenta, por el viento suave de sus páginas. Yo ya lo hice y, afortunadamente, no salí indemne de su belleza brutal. Ahí dejo lo dicho. Disfruten. FAMOSOS SANTOS LOCOS

A la generación beat La carretera huía hacía las montañas Como un pajarillo asustado. La carretera huía hacia las montañas Como una mirada perdida. La carretera parecía tan extraña En aquel coche que robasteis. No estáis en Denver, No estáis es Los Ángeles Estáis en la carretera Entre almas sin rumbo. Vuestro destino reposa en el sonido de una vieja trompeta Que alguien toca en un café moderno y triste. Vuestro destino reposa en una trompeta zumbada. La primavera llegó como una canción distinta, Os pilló soñando nuevas patrias. Como los santos, vosotros siempre partís Hacia regiones remotas MANUEL EMILIO CASTILLO. DESIERTO (Vitruvio, Madrid, 2018) por JOSÉ ANTONIO OLMEDO LÓPEZ-AMOR La palabra desierto proviene del vocablo latino desertus, que significa ‘abandonado’. En la Biblia, el desierto puede considerarse como un espacio en el que encontrar a Dios. Asimismo, en dicho libro, la palabra desierto significa ‘deshabitado’. Podemos decir, por tanto, que cuando en un pueblo no hay nadie, el pueblo está desierto. No ha podido encontrar Manuel Emilio Castillo (Castellón, 1951) un símbolo o metáfora mejor para titular su abroche lírico; y digo ‘abroche’ porque Desierto cierra una trilogía poética iniciada con Diálogos inter nos (2012) y seguida por El árbol del silencio (2015). Con relación a El árbol del silencio, libro que antecede a este en dicha trilogía, observo un detalle que no solo lo vincula con Desierto y su dorsal división interna, sino que también es un reflejo especular y progresivo de su particular búsqueda. Y es que, si algo queda claro después de adentrarse en los poemarios de Castillo, es que sus versos son el testimonio escrito de un viajero con tormenta privada y dudas públicas, un cuaderno de vida, a veces sin mucha esperanza, en el que permanece siempre un hilo de optimismo indestructible. El árbol del silencio se estructura de la siguiente manera: “Las raíces del silencio”, “El tronco del silencio” y “Las ramas del silencio”: tres partes en las que el bloque central supone el eje que divide una progresión simétrica; por su parte, Desierto se escinde en: “Espejismos”, “Oasis” y “Encuentro”: de nuevo una estructura trimembre en la que el bloque central es la membrana reflexiva que articula la poética de su mirada contenida en las partes colindantes. Esa mirada de poeta es la que constituye la realidad del mundo, jerarquiza y dispone su cohesión significativa a través del acto primordial de mirar y la correspondencia o no de ser mirado; «Para verte, me acerco a lo invisible». A través de la perspectiva visual, el poeta y también el hablante lírico, psicoanalíticamente, incluyen en su poesía la transacción imaginaria, no solo de lo que observan, también de lo que no se ve: «Busco a un Poeta. / Voy a cruzar el vacío que nos une, / a asumir un miedo desconocido, / a perpetuar el concierto de la luz». Ello deviene en que todas las alusiones a lo invisible incluidas en los versos se vinculen con una carestía de acceso a algo y afecto al alguien o con un exceso de sensación de vacío y una cierta soledad: «Quiero ser vivero que nazca de tu fruto. / Sentencia necesaria». El vínculo entre conciencia y mundo se da a través del cuerpo, que forma con lo invisible un sistema, se conforma como fundamento del pensar y halla en el lenguaje su instrumento. Toda vez que el cuerpo es constituyente del mundo, la condición del ver se arraiga como facultad eminente, aunque no exclusiva, en dicha constitución. Jorge Monteleone, “Mirada e imaginario poético”, 2004:29. (1) En ambos poemarios, la búsqueda inicial cristaliza en una evolución paulatina, en una ascensión ascética que nos conduce de la duda y la zozobra del miedo y la incertidumbre hasta el éxtasis y la congoja de la revelación. Dicha revelación es alcanzada a través de la reflexión y el dolor existencial devenido de un tiempo que flagela y un amor al que se apela en continua interpelación. Un desierto como símbolo de una moribunda esperanza que espera distinguir entre los espejismos un atisbo de verdad: «Versifico las arenas del desierto, / el porte de tu venustez. // La causa de mi renovación / y de mi voluntad». Estos versos están contenidos en un poema de título ‘Milagro’, el cual ya apunta a esa desesperación por encontrar algo tan vital que, de no hacerlo, su vida se consumiría en una asfixia paulatina. Poesía intimista y confesional, los versos de Castillo abundan en formas verbales en primera persona: aprendo, resucito, quiero... Es constante esta marcada forma de la acción en su estilema, los tres bloques ejemplifican la contundencia de una voz poética que se sincera y sentencia con activa voluntad el nombre de sus miedos: «Desolación me devuelve su eco / en el espacio libre de mi compromiso». La síntesis de todo ello puede apreciarse en la página nueve de este libro, donde el autor coloca unos versos (sin título) a modo de advertencia en los que se aglutina toda su poética: «Aquí habita la nada, / la memoria de la soledad, / el don del silencio. / La voz que late en el corazón del desierto». En lo formal, los poemas no sobrepasan la media página de extensión; todos ellos poseen título; sus versos son libres y sin rima, pero en ciertos momentos se encuentran en ellos agrupaciones polimétricas; y al oxigenado espaciado de su distribución estrófica hay que añadir una precisa elección léxica, sin estridencias, que dibuja en el diario de esta travesía imágenes concisas y perfectas. Ricardo Bellveser, ilustre poeta valenciano, etiquetó a Manuel Emilio Castillo como un poeta «periférico», entre otras cosas, por haber nacido en Castellón y no en Valencia, haber publicado en editoriales no muy trascendentes y por considerarle un poeta tardío, por lo que, según su teoría, su poesía no ha recibido el reconocimiento que merece. Suscribo absolutamente estas afirmaciones y las amplío para subrayar el carácter insobornable de un autor que no vende su poética al acostumbrado mercadeo del intercambio literario. No lo hace aun a pesar de sufrir el desencuentro entre los premios, los grandes medios y su quehacer como poeta-isla (de nuevo en palabras de Bellveser) modélico entre una marabunta de pseudopoetas ansiosos por figurar en las fotografías. Ese es el verdadero desierto de Manuel Emilio Castillo, un sofocante calor e inabarcable extensión de árida injusticia y palpitante incertidumbre. Pero, por más que el desierto posea una orografía cambiante y sus dunas reconfiguren una y otra vez los senderos para confundir al viajero, Castillo sigue la única voz que le propicia sosiego y esperanza, la voz de la poesía. A ella le canta, personificada como mujer a la que amar, a la que encontrar y por quien dar la vida; pues no halla su alma una luz más fiable que la emitida por esa belleza sin nombre: «Reparo lo más efímero y tedioso / mas con el privilegio de ser incomprensible, / abro el alma a lo que escondo». En el último poema del libro, titulado ‘Desiderátum’, el poeta apela a esas obras maestras involuntarias que son los hijos. Reconocido ante un final que puede ser principio, que puede ser final y para siempre, el yo lírico arroga sus abismos y sus vértigos y se proclama nadie ante esa poesía-belleza idolatrada: Mi obra son los descendientes de mi sangre y mis heridas. Intérpretes de mi pasión, de una lúcida locura, que ata al infinito un nuevo amor, mientras te aguardo o me emplazas. Más allá, consumado por lo definitivo, para ti resuenan las voces místicas del desierto. La poesía de Manuel Emilio Castillo es honesta y clara, íntimamente ligada a su devenir vital, es un doler en voz alta que proclama su herida humanidad. Reflexión, evocación, ilusión, amor con alas que busca los resquicios de luz de su propia conciencia. Alejada de forzados corsés estéticos, esta poética naturaliza la retórica propia de los poemas y convierte todo su discurso en un diálogo, quizás consigo mismo, quizás con el lector, pero diálogo, a fin de cuentas: sed de comunicación, de dicción de lo interno, fuego que se necesita compartir. (1) Artículo incluido en La poética de la mirada de Yvette Sánchez y Roland Spiller (Visor, 2004).

BEATRIZ VILLACAÑAS. LA VOZ QUE ME DESPIERTA (Vitruvio, Madrid, 2017) por JOSÉ JOAQUÍN BERMÚDEZ OLIVARES VOZ PROPIA, VOZ AJENA En su más reciente poemario Beatriz Villacañas (Toledo, 1964) reúne unas sesenta composiciones, en su mayoría breves —del haiku a unos cuarenta versos—, de gran diversidad formal y métrica, acusada personalidad e innegable maestría. Dicha maestría se explica fácilmente por el extenso currículum de la autora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en literatura inglesa e irlandesa, ensayista, traductora y articulista, que cuenta hasta la fecha con ocho libros de poesía —citaremos El ángel y la física (2005) y La gravedad y la manzana (2011) por su relación con el que nos ocupa ahora—, el reciente volumen de aforismos Contra miedo y marea (2016) y una recopilación de la poesía de su padre, Juan Antonio Villacañas (1922-2001) El tiempo del padre, auténtico labour of love. Es por tanto una auténtica poetisa de raza —me apresuro a aclarar que cuento con su permiso para emplear esta palabra, casi tabú en la actualidad—, pues fue Juan Antonio, uno de los poetas importantes de la segunda mitad del XX, renovador entre otras cosas de la lira, quien le transfirió (podríamos decir que genética y nominalmente, ya que su nombre de pila remite a Dante), la voz poética; y de voz nos toca hablar ahora tras esta breve introducción. Por cierto, que toda información bio-bibliográfica está ausente de la presente edición, también mejorable en lo que hace a maquetación. La voz a que hace referencia el título es, nada menos, la de la propia Poesía: ‹‹pero yo soy la Poesía / y soy quien hace llamadas››; voz, por tanto, en principio ajena, externa, que convoca e interpela, tenaz, terrible a veces: ‹‹Te estoy quemando por dentro››, pero creemos que también voz propia, acusadamente personal, a ratos contracorriente: ‹‹y la palabra escrita se estrella contra el silencio y el vacío››. De la mencionada variedad formal da idea la presencia del romance (La voz que te despierta), el cuarteto, el serventesio, la canción, el haiku, la lira, como no podía ser de otra manera, y varios sonetos de extrema perfección y asuntos tan variados como Miguel Hernández o ¡el cerdo! Aunque los poemas se presentan consecutivamente sin división orgánica en partes diferenciadas, creemos que temáticamente permitirían —es una opinión personal— ser agrupados en cuatro áreas distintas: —Metapoética: desde el mismo inicio del libro, ‘Llamada’, se menciona ya el tema de la voz. Voz que llama, canta, ordena y guía. Voz que es a la vez la del padre muerto, la de la poesía (página 24), la de la palabra (página 13), la del sueño (página 45). Por lo tanto, la respuesta a esa llamada, también en forma de poesía, tiene que servir a la vez de aceptación (página 73) y de protesta: ‹‹Qué impune violar a la palabra›› (página 17). En esos versos se emplean motivos de luz y sombra, de sol y oscuridad, de color y grisura, de voz y silencio, en un correlato casi sinestésico.

—Teológico: sea confesional o no, búsqueda de dios o de Dios, recorre el libro una evidente vena religiosa: ‘Estado de gracia’, ‘Escucho’, ‘A Santa Teresa’, ‘Me muero por tener fe’, ‘Credo’, ‘Esperanza’…, los títulos son bastante evidentes. Predomina aquí el verso libre y la forma breve, despojada, esencial, como queriendo aprehender ¡y aprender! lo inefable, la presencia real detrás del eco que resulta ser el poema: ‹‹Bendito tú, Imposible, porque existes›› se nos dice para cerrar el libro, en una adecuada paradoja de la búsqueda sin fin del poeta, fijar lo etéreo, hacer materia lo ideal. —Poemas sobre o a propósito de… No solamente de personas conocidas de la autora (véanse dedicatorias explícitas) o de lugares que frecuenta (Irlanda, Nueva York, Madrid, Toledo). También de clásicos como Platón, Manrique, Carlos V, Garcilaso, el citado Miguel Hernández… Y una sección sobre la relación entre escritura y ciencia, materia e idea; preocupación habitual en Villacañas (y poco habitual entre los poetas, digamos, filológicos) desde esos libros indicados: ‘El ángel y la física’, ‘La gravedad y la manzana’. —El yo poético. No es nuestra autora voz epigonal o contingente, rendidos los homenajes pertinentes en el apartado anterior, queda aún un puñado de poemas donde la voz propia (voz claramente de mujer sin alharacas morbosas o manidas experiencias cotidianas que a pocos más pueden interesar), voz de duda y fragilidad tanto como de convencimiento y polémica. Puede declararse ‹‹miedosa›› (página 33), sentirse en un ‹‹agujero negro›› (página 75), pero también pelear contra los ‹‹sabios postizos›› (página 65) y los profanadores de la palabra (página 17). Nos interesan sobre todos los poemas finales, ‘Indefensión’, ‘Credo’, ‘Aceptación’, ‘Todo’, ‘Esperanza’ porque en ellos se reivindica el amor como medio para unir la vida personal y la vocación poética, la voz ajena que llama y la propia que responde. Y nos impresiona ‘Vocación’, el único ejemplo de poema en prosa, con ese ‹‹cuerpo sanguinolento e incompleto›› que recuerda algunas cosas de Emily Dickinson (y no se me ocurre elogio más alto). Como hemos declarado conocer personalmente a la autora, y para que no todo sean elogios, diremos que en alguna rara ocasión la propia facilidad derivada de la maestría declarada lleva a alguna acuñación débil ‹‹como la Poesía, estás en nosotros cada día›› o ‹‹un trozo de esperanza que yo os doy para que os acompañe el resto del camino››, ‹‹los caminos andados son paisajes por mí recién pintados››. Dicho lo cual, estamos ante un gran libro, para meditar y subrayar (‘Los versos subrayados’ se titula uno de los poemas). RAFAEL SOLER. NO ERES NADIE HASTA QUE TE DISPARAN (Vitruvio, Madrid, 2016) por PEDRO GARCÍA CUETO En el último libro de Rafael Soler, novelista y poeta de indudable prestigio, uno siente que la muerte es un espejo donde mirarse, porque el autor compone poemas llenos de dinamismo, como fogonazos cinematográficos, imágenes que nos desvelan a un visionario, el hombre que ya conoce el reverso de la moneda. En todos los poemas que van engrosando el volumen, Soler, astutamente, se convierte en el ser ensimismado que mira su propia muerte, ese hombre que ha sido disparado, que expresa en el apartado titulado “Cuaderno de Martín” la banalidad de todo, la vida como un espacio de fisiología y podredumbre, con ese ritmo que contiene el verso, una música interior que, si recitas el poema, parece una canción. No sé si Soler busca emparentarse con los antiguos rapsodas o si lo ha sido siempre, desde esas novelas tan líricas que escribió o en su poesía, que va creando poco a poco el ritmo de un todo orquestal donde las palabras danzan en un ritmo alucinante. En el poema ‘Confesión de parte’, nos dice: Yo estaba tranquilo al verme así / con un disparo en la cabeza / alguna ventaja tiene / esa cortedad de sentimientos / que da ser un perdedor. Perdedor que deambula en su cuerpo asesinado, como si ya estuviese mirándose a sí mismo, contemplando al hombre que fue, para Soler somos un «cóctel mineral / con un porcentaje elevadísimo de agua». Este poeta entomólogo que mira al cuerpo y lo disecciona, va convirtiendo el poema en un desvelamiento, abre telones para rasgar los jirones de la vida corriente y nos asombra con ese lenguaje que parece de saltimbanqui, porque siempre está, milagrosamente, en la cuerda floja, lejos de la poesía clásica y siempre se salva al dar el salto, acróbata del verso es Soler, siempre con el suelo pero sin caer nunca al mismo. Se eleva Soler en este libro, como en el poema ‘Se buscan portes a buen precio’, donde la ironía del poeta cobra altos vuelos: Vestido en mi despojo / no alcé los brazos ni me limpié las babas / en atención al servicio funerario / un muerto cabal acepta su destino / apenas se permite ensoñaciones necrológicas / y algún gesto interior protocolario / al estrenar su funda. El muerto que espera a que venga el servicio funerario, atento y preocupado Esto llama la atención, porque Soler, el poeta, se ve muerto, personaje que sabe que todo es un engaño y toda vida un encaminarse a la muerte, recordando a Pavese en sus célebres versos «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos».

Lo cotidiano aparece, porque el poeta sabe perfectamente que la poesía no se nutre solo de preciosismos, sino de ese diálogo constante con los otros (términos como duty free en el aeropuerto), tamiza así cada palabra para que, en ese afán de dotar al lenguaje de musicalidad, dancen los sustantivos como si ya todo acto fuese verbal. Además, en el poema ‘El viaje es lo que importa’, Soler se ve a sí mismo con la amada, flotando en el Sena: ahogados de la mano / ajenos al desvarío azul de las sirenas / nuestros labios compartieron un único deseo. En ‘Cuaderno de Abel’ Rafael Soler, con maestría, desarrolla toda su reflexión vital, porque el poeta es un alquimista del lenguaje, que, como equilibrista que pone en riesgo su vida, sale del lenguaje y luego entra en él, como un mago, aprovechando que las palabras siempre vuelven, están ahí, esperándonos a que las acariciemos con ternura. Dice el poeta en el poema ‘En busca de los genes del autismo’: Usted sabe que durando se destruye / y que el amor es con frecuencia / un coito matemático / la otra manera de vivir con luz a oscuras. Sin duda alguna, hay en el lenguaje del poeta un afán de sortilegio, de conjuro, para que el lector traduzca esas palabras que se nos escapan, sin duda, una ecuación del sentimiento, un logaritmo del amor, que Soler desarrolla con talento indudable. Todo el libro es juego del lenguaje, que va abriendo puertas, ventanas, que juega con la ironía, con ese ser que somos todos, ante nuestra miseria corporal, en los ratos en que nos enfrentamos a nuestro cuerpo y sus sombras, pero también hay amor, deseo. Parece, a veces, una novela policíaca que Soler va desvelando. Un nuevo salto del autor, sin red y con éxito, el afán por hacer de la poesía una traducción de nuestro interior. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS