|

KATY PARRA. DELIRIUM TREMENS (Raspabook, Murcia, 2015) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Delirium tremens, de la poeta Katy Parra (Murcia, 1964), es la primera entrega de la Colección Malanoche, una ambiciosa iniciativa de la editorial Raspabook, consistente en la edición de antologías personales de algunos nombres ya consolidados de la poesía española actual. La edición está limitada a 171 ejemplares numerados, y Toño Jerez es el director de esta colección que toma el nombre de su programa radiofónico. Katy Parra recorre en Delirium tremens sus cinco libros publicados (Síntomas de olvido, Espejos para huir hacia otra orilla, Coma idílico, Por si los pájaros y La manzana o la vida) y completa el volumen con una breve colección de poemas llamada Carteles de trastienda (Premio de poesía de humor Jara Carrillo) y con un conjunto de veintitrés inéditos escritos entre 2010 y 2015. No voy a detenerme a realizar un análisis diferenciado de cada una de las siete partes de este libro. En primer lugar, porque nos llevaría a un terreno más cercano a lo académico que al de la reseña. En segundo lugar, porque hay una unidad estilística y temática que permite leer esta antología como un solo libro, sin que el lector aprecie saltos o vaivenes al pasar de una parte a otra. Parece que Katy Parra tenía muy claro qué debía ser su poesía ya desde su primer libro, y para ella la poesía es, ante todo, honestidad, rigor, precisión y lucidez. No hay grandes alardes técnicos, pero sí una precisión métrica que se mantiene fiel a la tradición del heptasílabo y el endecasílabo, sin caer en la superstición del contador de sílabas, dejando que el sonido fluya con naturalidad entre el verso libre y el verso blanco. El personaje que aparece tras la lectura de Delirium tremens es el de alguien que, ante todo, se mira a sí mismo, se analiza y se juzga, sin adornos, sin poses aprendidas, y que asume su dolor como un apellido, como un órgano más de su cuerpo: «Alma todo hacia dentro / hacia afuera la muerte y la derrota». Katy Parra se muestra como una poeta haciendo sombra. Hacer sombra es un entrenamiento de boxeo: el boxeador se planta frente a una pared para enfrentarse a su propia sombra, para luchar con esa imagen de sí mismo proyectada en la pared. Hay mucho de ese ejercicio en este magnífico libro. Derechazos lanzados a su propia mandíbula, intentos de zafarse de los golpes que esa íntima oscuridad que la persigue eternamente le lanza una y otra vez, y que son encajados con orgullo y con ironía de buen perdedor. Nadie puede vencer a la sombra. La victoria está en la manera de enfrentarla y está, sobre todo, en la manera en que aprendemos a mirar luego hacia fuera, hacia el mundo, con el recuerdo de los golpes dados o encajados: «Adónde acudirán / ahora tus palabras? / ¿Contra qué oscuro cielo / vomitarás tu ira? // Sin tregua, sin testigos, / sin oración ni dios que te libere, / tu boomerang retorna / con más fuerza si cabe / de la que lo arrojaste contra el mundo». Digna iniciadora de una colección llamada Malanoche, Katy Parra se mueve desde su propia noche hacia la oscuridad del mundo y viceversa: «En noches como ésta / los balances no ayudan demasiado. / Los recuerdos te escupen a la cara / y desde algún lugar del corazón /te arrojan trapos sucios. / No grites. A estas horas / no ha de escucharte nadie. // Sería preferible / que a golpes de martillo / desclavaras tu culpa de las cosas que amas. // No busques una excusa para retroceder /ni pongas esa cara de perro apaleado. / La noche te ha elegido y eso es todo. / Sabes que no hay salida de emergencias». Cuando, desde la oscuridad de su guarida, junto a sus gatos, mira hacia la calle, es el mundo el que recibe sus golpes: certeros, afilados, demoledores. Sabe el boxeador, entrenado en la imposible lucha contra su sombra, que tampoco pueden sus pequeños puñetazos derribar a un rival tan duro como el mundo; pero en su esencia está el mirar como quien golpea, como quien busca el punto débil y lo ataca con precisión: «La vida es una puta caprichosa. / Primero te convida a sus habitaciones, / después, sin previo aviso, se desdice / y te deja plantado, / con el alma en un puño / como un triste payaso sin oficio / y con los pantalones por el suelo». A veces se siente el peso de la derrota, la tentación de la renuncia, al reconocer lo inútil del empeño: «Renuncio a la ceguera permanente / de cuantos no disponen de sus lágrimas, /de los que no se atreven a levantar la voz / y renuncio también / a este trasfondo inútil de palabras / que quieren defender lo indefendible». Pero el espíritu de lucha siempre permanece, como permanece una actitud de compromiso y de denuncia que unas veces lanza elegantes golpes que dignifican al luchador: «Detrás de las paredes que nos roban, / quedarán encendidos los retratos / de los que defendieron con su vida / nuestro derecho a ser / humanos en un mundo de escombro y cataclismo». Otras veces, el boxeador, cegado por la ira y por el ataque brutal del enemigo, se viste del Miguel Hernández de trinchera, y se lanza a golpear enfurecido y sin control para humillar al adversario: «Señores y señoras: / Gusanos y gusanas del fascismo, / esta noche levanto mi puño con orgullo / y grito, ¡basta ya! / Nosotros no nos vamos a rendir. // Señoras y señores: / ¡váyanse ustedes a la mierda!». Es un ejercicio de locura: hacer sombra, hacer poesía. Desdoblarse, mirarse a sí mismo como a otro; hablar solo, alejarse de uno mismo, mirarse y juzgarse sin misericordia. Hay mucha locura en Delirium tremens. Hay miedo a la locura, a la soledad de vivir pegado a una sombra que te habla y te golpea: «Reconozco que ya no reconozco / quién es ese fantasma / que invade los espejos / y mis habitaciones». Y hay también una ironía que el púgil ha elegido como arma defensiva frente al combate amañado que es vivir y ser consciente: «¿Viaja en este tiovivo algún psiquiatra?».

Y hay también amor, y delicadeza, porque hasta el más aguerrido boxeador se quita de vez en cuando los guantes para acercarse al otro que promete una caricia. Hay amores que empiezan («Eran las tres en punto, / pero pudo haber sido cualquier hora. // Primero confundí tus manos con las mías, / después supe que todo / era ya irremediable. // Azul, contra la espera más azul, / amanecí en tus ojos, / inundada de pájaros».) y (muchos) amores que terminan («Solo somos dos sombras, / que, contra la pared / y a la luz de las velas, / perfilan su derrumbe»). Y hay silencios de amores rotos («La tarde se me ha puesto / romántica y lasciva. / No me atrevo a llamarte, / pero he puesto tus fotos / frente a mí, en la pared. / No quiero morir sola».) y de engaños, y conversaciones donde el amor termina («Lo siento —me dijiste—, / y la tarde cedió como una sombra / buscando su destino entre el escombro».) y recuerdos de amores que ni siquiera llegaron a ser. Y hay, sobre todo, una poesía sincera, visceral e irónica («Si supiera qué hacer con mi vida, no la tendría, / la habría subastado o malvendido. / La habría canjeado por canicas azules o tal vez / por una cafetera. / Cualquier cosa que sirva para huir, / por ejemplo, una escoba».) que encuentra una voz totalmente personal, que no original. Habrá quien piense en Blas de Otero, en determinado poema, especialmente en aquellos que recurren a la simbología religiosa: «Esto de andar a ciegas con la fe / me está dejando el alma en carne viva». Habrá quien piense en Ángel González cuando Katy Parra mira la sociedad para darle fuerte a sus defectos con sus ganchos de ironía: «FELICIDAD: Imprevisible dueña de los cuentos / que acaban en un baile de salón con música y perdices. / Muchos te llaman Gloria, Amor, Luz o Esperanza, / pero yo te llamo puta —con todos mis respetos—, / porque me dejas sola cuando te da la gana, / sin un maldito beso que llevarme a la boca». Pero todas esas influencias son solamente las fibras que forman un músculo que trabaja para dar sus propios golpes, y su forma de golpear es única, y merece la pena entrar en esta batalla, aunque salgamos con algún ojo morado.

2 Comentarios

ÁNGEL GRACIA. CAMPO ROJO (Candaya, Barcelona, 2015) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO CENIZAS DEL NOVICIADO VITAL La infancia es vida perdida y reclamada segundo por segundo. Don DeLillo Punto omega ¿Es posible huir de la infancia, olvidar la humillación, la desorientación, el tempo presto en el que se forja aquello que actualmente llamamos “identidad”? Y, más aún, ¿cómo vuelve?, ¿quema?, ¿llama a la nostalgia?, ¿surge como mera anécdota? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero temas como la memoria, la temporalidad o la identidad están en el centro del debate que se ha generado en la última década en ensayos como Homo sampler de Eloy Fernández Porta, La Guerra Civil como moda literaria de David Becerra o El tiempo de lo visual. La imagen en la historia de Keith Moxey. Quizá, repetiríamos para asegurar, nunca lleguemos a conocer del todo nuestra relación con nuestro entorno temporal, pero es indudable que en casos como el de Campo rojo la literatura ayuda y conecta, desde luego, con aquello que perdemos y posteriormente anhelamos, con la evidencia que necesitamos para darle un sentido al puzzle que ya, en la madurez, intentamos resolver. La editorial Candaya, de este modo, refuerza con la publicación de esta novela la recuperación del pasado en diversas facetas, como pueden ser la política (Anatomía de la memoria de Eduardo Ruiz Sosa; El anticuario de Gustavo Faverón) y la traumática o nostálgica (Autopsia de Miguel Serrano Larraz). Todas ellas, además, tienen como tema central el ejercicio desmedido de la violencia, que acaba por desestabilizar emocionalmente a sus protagonistas de un modo irreparable. Los personajes buscan, pero no encuentran debido a su deslocalización, quedan “tocados” para la posteridad como les ocurre a las atmósferas de Un buen chico de Javier Gutiérrez, Cicatriz de Sara Mesa o El límite inferior de Nere Basabe. El suceso tiene un origen: la infancia. Ángel Gracia compone una novela coral, llena de matices, en las que los personajes luchan por salir lo más indemnes posibles de un contexto árido, destruido con anterioridad, en el que no es posible rescatar nada, claro, salvo el futuro. En un tono directo, alejado de grandes frases o reflexiones, el Gafarras cataloga sus fracasos, su incapacidad para hacer frente a la vida: «eres un pelele en sus manos, no se puede caer más bajo. Lo peor que te puede pasar en este mundo es que alguien se burle de ti» (p. 17). Dominado por el miedo a destacar de alguna forma, de arriesgarse a una paliza siempre injusta, al final acaba avergonzado por cualquier cosa, queda herido por cada variable que no es capaz de controlar: «tu madre, sus decisiones, te hacen a menudo sentir culpable» (p. 25). La violencia y el miedo son las dinámicas que empujan al Gafarras a intentar salir del círculo desmedido de sus compañeros de clase, liderados a su vez por un capo que toma las decisiones («el Farute no toma partido por ninguno de sus esbirros. Calla y exhibe el poder de su silencio», p. 168). Sin embargo, con el progreso de la historia las dinámicas cambian, las bromas se van intensificando, cobran matices serios, dejando las buenas notas, los estudios o los problemas cotidianos en un segundo plano. Hacia la mitad de la novela la narración se va despojando de la complicidad con el lector, de la risa hacia las bromas pesadas, para transformarse en una bomba de relojería que, cargada día a día, explotará en el momento menos pensado. Las sensaciones, las bromas, algo repetitivas, se van estrechando y ahogan a los personajes con la propia vida, el punto sin retorno, hasta llegan a contagiar a su principal protagonista: «si por fin le pegan, será uno de los momentos más felices de tu vida. Solo deseas que no suceda demasiado rápido, que puedas regodearte en cada hostia que reciba» (p. 188).

No obstante, ¿podríamos decir que estamos ante un libro generacional de los años 80? Aquella década podría parecer muy diferente a la de ahora con el triunfo de internet, los nuevos términos como bullyng y una cierta concienciación social, pero reducir a aquellos años el intenso argumento de la novela sería, en todo caso, una acción malograda, un intento por constreñir la barbarie alojada en la naturaleza humana. Campo rojo, el contexto lo es todo. Frente a construcciones sociales más o menos kitsch, banales, o superficiales (cada uno puede elegir su término preferido) fabricadas en obras como Yo fui a EGB, una mercantilización de la nostalgia encubierta, la novela de Ángel Gracia muestra las terribles infancias que se suceden a cada segundo por todo el mundo, rehace, en todo caso, y muestra todo aquello que no queremos recordar, que no queremos mirar: la cara siniestra de la vida, la necesidad de mecanismos que solucionen estas situaciones. Ángel Gracia, a quien es fácil imaginar como el Gafarras, dibuja una infancia nada nostálgica, dura, difícil de relatar, y pasajera, en cierto modo, triunfante frente a las adversidades, a la teoría de que, como el loto, la sangre también ayuda al crecimiento: aunque todo suceda tan deprisa que lo que quede al final sean cenizas, fotografías de una obra teatral cuyos personajes son irreconocibles, el pasado importa, importa porque incide en el presente y, al fin y al cabo, en la construcción de algo supuestamente “mejor”. Muy felices, muy entusiastas, muy psicóticos, las contradicciones explotan, la mascarada se diluye, el viento sopla en todas direcciones, pero siempre permanecerá la resistencia con la que afrontamos aquello a lo que vagamente le damos valor, la vida: «por la música que se nos roba en la infancia y no vuelve, salvo como vuelve en ruido lo perdido, por el primer beso que se recuerda, por el último que olvidas» (Agustín Fernández Mallo, Carne de píxel, p. 26). PEDRO LARREA. LA TRIBU Y LA LLAMA (Amargord, Madrid, 2015) por MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ SANJUÁN ¿CÓMO VERBALIZAR LA OSCURIDAD-ME? Tras el título La tribu y la llama se esconde un libro agramatical, oscuro, denso, dolorido, dramático, auto-aislado, auto-incomunicado, auto-referido…; en suma, cerrado. La tribu y la llama es lo que es en sí mismo, para bien o para mal, para llegar a significar algo o para arder con la brea de sus calafateadas no-palabras; permutaciones y experimentaciones fonéticas interferidas a su vez por un lenguaje nuevamente interferido por el dolor que lucha por tener otro origen, por concebir un big-bang propio. Dividido en dos partes, La tribu y La llama, las cuales dan nombre al libro, Pedro Larrea realiza una destrucción sistemática del lenguaje heredado de sus orígenes en La tribu, y se propone una reconstrucción de ese mismo lenguaje, pero ya respondiendo a otro código, a otro orden en la segunda parte, La llama. Ambas fases se contraponen, y ambas se complementan: en una se desprecia y se destruye el pasado, y en la otra se cimienta y se diseñan los principios sobre los que se asentará ese futuro que hecho presente será un nuevo pasado. La tribu y la llama propone una salida de los límites del tiempo como realidad convencional y verbalizable, para proponer dos rutas, una de regreso, representada por La tribu, y sustentada por un itinerario fechado que aparece al pie de cada uno de los textos que la componen, y una segunda ruta, esta ya de apertura a un desconocido exterior caracterizado por un balbuciente deseo de pronunciar el tiempo desde otros parámetros emocionales, que es desde donde parece querer establecer su principio de realidad Pedro Larrea a lo largo de todo el libro. No sé qué ha pesado más a la hora de escribir estos textos, si la circunstancia confesa del autor de que cuando escribió la primera parte del libro lo hizo en un barco que le traía de Estados Unidos hasta el Mediterráneo y en el cual se encontraba «saliendo muy lentamente de una crisis de salud psicológica fuerte que le llevó a bucear en su pasado familiar, lo que le permitió descubrir que allí estaba la razón de la crisis; la tribu en la que nació y creció», o en una reacción contra el conservadurismo formal del lenguaje poético que en su tradición trae implícita la aceptación de qué debe entenderse por poesía y de cómo debe ser un poema, en vez de ofrecer posibilidades para que el riesgo continúe existiendo en la creación interviniendo de otra forma en los márgenes que nos imponemos sobre lo que es o no comunicable. A toda obra, en su génesis, parece poder presuponérsele perseguir un principio que es el de que en su proyecto proponga un significado, un sentido; pero quizá, aquí, donde los periodos sintácticos y morfológicos son ausentes por incompletos, y donde la experimentación lingüística que se realiza se apoya en fonemas, previamente aislados de sus palabras matrices para, posteriormente, combinarse aleatoriamente con otros fonemas, quizá, como decía, este principio no se cumpla, o no se haya perseguido, o no sea del todo verdad, o quizá no sea del todo mentira, pues La tribu y la llama expone una experiencia en sí misma exiliada en ella misma, ofreciendo un cauterio para calentar en la llama, pero no identificando con claridad dónde ni cómo es la herida a cauterizar. Y de nuevo, en el principio de los principios poéticos, saber o acordar qué límites no debe sobrepasar o, si se quiere mejor, qué límites debe respetar el creador en su lenguaje para ser utilizable de una forma artísticamente comunicativa. Precedentes de este tipo de experimentación poética —al menos en su actitud— los tenemos en las obras de los norteamericanos Peter Inman o Ted Greenwald, y en la órbita del español, al chileno Vicente Huidobro o a los españoles Francisco Pino, Juan Eduardo Cirlot o Ignacio Prat, entre otros.

Ello demuestra que la experimentación que desarrolla La tribu y la llama es conocida y tiene sus precedentes, algo que no impide que sorprenda igual que un reactivo utilizado a conciencia. Por ello, ante propuestas tan extremas como esta de La tribu y la llama, por lo que tienen de ruptura con la palabra y su significación básica, quizá cabría preguntarse si la comunicación es algo que se persigue en ellas o simplemente es algo que da para establecer un debate entre lo que deberíamos de entender como palabra o no-palabra. En última instancia, sólo restaría decir lo dicho por John Ashbery refiriéndose a la obra de Laura Riding: «Mi incapacidad para entenderla no afecta a mi juicio sobre su belleza o su fealdad». Pedro Larrea ha realizado una propuesta en la que parece gritar una voz ininteligible que grita llorando de sed: «Lapírá / mídeltiem / blóraréna // cérpáramo / papificar / tasátrapapás // queárdrome / llárcame / llórodeséd». Después de haber saltado con La tribu y la llama desde un lugar que aún está por descubrir, no es difícil imaginarse que en la obra de Pedro Larrea ya no volverán a ser igual ni el silencio ni las palabras, pues es mucho lo que ha quemado para arrancarse a sí mismo de él mismo. Sólo desearle suerte en esta empresa tan ingrata como extraña que supone circunvalar un asteroide aún por habitar. HÉCTOR CASTILLA. CANTANDO EN VOZ BAJA (Balduque, Cartagena, 2015) por CRISTINA MORANO LÁZARO DE TORMES: CABREADO, ANTISISTEMA, RE-LOADED Empiezo / a odiar esta profesión Héctor Castilla Muchas cosas podemos creer o no de este libro vivencial y urgente, pero una de ellas es segura: el que habla está muy enfadado con el mundo, con su parte de culpa en él y con la culpa de los demás, con la vida, con las instituciones, con el sistema, con lo cotidiano, con las mujeres, con los jefes, con las ciudades. Es, al mismo tiempo, un cabreo de clase al estilo marxista: el cabreado sabe que todo lo que le pasa (su vida, su mundo, sus mujeres, sus jefes, sus ciudades), le pasa por pertenecer a la clase obrera. Es pobre y no le gusta. Sabe quiénes son los ricos y no le gustan. Sabe quiénes colaboran con los ricos y no le gustan. Eso no quiere decir que en este libro haya una toma de conciencia marxista y un posicionamiento con sus iguales: es un poemario de transición vital, vivencial, más narrativo que reflexivo. Como si Lázaro de Tormes hubiera levantado la cabeza y hubiera mordido la mano del clérigo, las botas del hidalgo, el cuello del ciego. Si en lugar de tartamudear y trastabillar y humillar la cerviz hubiera saltado y robado y huido con el pobre cargamento de calderilla, de queso, de panes roídos. Un Lázaro cabreado protagoniza este libro. A veces utiliza la picaresca clásica: asalta balcones, roba tangas, desvalija despensas, sonríe a los jefes si le invitan a algún extra, entra furtivamente en casas ajenas de la mano de mujeres feas, guapas, confundidas, malas o buenas, audaces siempre. Otras veces contesta con el sarcasmo o con la rabia, huye con lo puesto, sube el volumen de la música para no dejarnos dormir, o se caga en sus jefes o en Manhattan o en los libros. La mayoría de ocasiones acaba solo, buscando techo, sangrando, recordando un hogar lejano que también le es, ya, sin remedio, ajeno. Pero no le tengáis lástima. Dice Lázaro/Castilla: «Hemos medido esta ciudad / recorriendo las discotecas del extrarradio / ignorando cualquier peligro / aprendiendo a licuarnos en la boca / del otro». Retrato exacto, narración de una noche de fiesta (el único lujo que le será permitido a estos nuevos pícaros); pero también fotografía de un cómplice: el que compra la coca, el que sabe dónde hay que ir a las 4 de la madrugada, el que le da el primer cabezazo a los porteros de la disco, el que se lleva a la chica pero parece que no se lleva a la chica, el que suspende en la Facultad pero conoce a los bedeles, el que buzonea las octavillas del partido, el eterno candidato a los gases lacrimógenos (ver Mafalda), el enlace con el comando operativo, el que una vez vio, de lejos, un AK47, el que le presta una púa al guitarrista, el que guarda debajo de la estantería de los isabelinos ingleses, una baldosa suelta donde cabe una bolsa enrollada y un carnet de conducir con su foto y otro nombre.

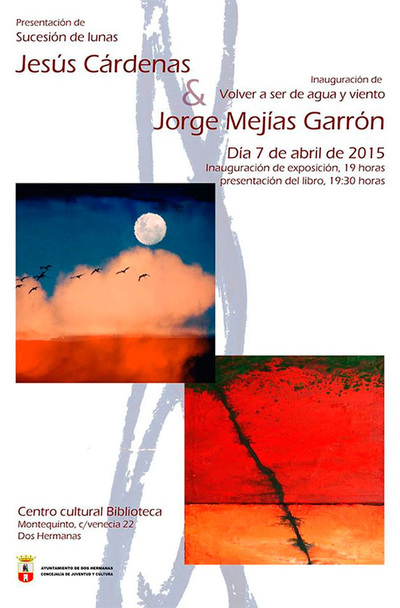

No le tengáis lástima: «Ensimismados, torpes, / creyéndose en posesión absoluta / de la verdad, esclavos de sus neuras». Esos somos los demás en Cantando en voz baja. Algunos le miran desde arriba. ¿Desde qué arriba? ¿Quién no ha sido despedido, abandonado, despreciado, ninguneado, empobrecido, exiliado, estafado en los últimos cinco años? La crisis ha compuesto, de nuevo, un país de pillos a-legales, de pequeños estraperlistas de cualquier mercancía, algunas inverosímiles. Nos ha recordado cómo es vivir con lo puesto. Sin futuro. Ya no hace falta que nos lo canten los punkis, ahora lo sabemos. No hay futuro para nosotros en el sueño de Europa. «Detrás de la esperanza / anida el linchamiento». «Por mí, / ya pueden caer las torres de Manhattan». Pasamos de todo. Trabajamos en negro, compramos química por internet, nos infectamos, caemos heridos, nos abrigamos con la ropa de hace diez años, comemos en Cáritas, robamos la wi-fi, «con los vaqueros y una camiseta / negra de homenaje al IRA». No es solo un Lázaro el que corre por la calle, somos casi todos. Pronto, este pícaro se juntará con otros. Tened cuidado entonces jefes, ciudades, instituciones, mundos varios, con las «Curvas pendientes, precipicios» y sobre todo con las «Cosas que caen a plomo». Hacen daño. Explotan. JESÚS CÁRDENAS. SUCESIÓN DE LUNAS (Anantes, Sevilla, 2015) por JOSÉ ANTONIO OLMEDO LÓPEZ-AMOR Jesús Cárdenas (Sevilla, 1973) es uno de los poetas de esa más que probable «Generación de principios de siglo», ya que desde que comenzara su andadura poética en 2006 con su poemario Algunos arraigos me vienen hasta el presente, ha forjado una trayectoria vital y literaria que ha ido aquilatándose en lirismo y madurez, pero también se ha constituido como un valor seguro en la poética humanista de nuestro tiempo. Y debo subrayar ese acomodo temporal o actualización de modo que tiene lugar en la poesía de Cárdenas, ya que después de haber reseñado sus dos anteriores poemarios, encuentro en su estilema una evolución plausible en la morfología de sus versos. A decir verdad, Jesús Cárdenas nunca ha sido de esos poetas postmodernistas entregados a ese versolibrismo del «todo vale». Para el poeta de Alcalá de Guadaira, es tan importante el fondo como la forma del poema; por ello, aunque renuncie a la musicalidad de la rima, conserva esa armonía interior mediante la alternancia de metros. Así, eneasílabos, alejandrinos y octosílabos se funden en un axis heteropolar que equilibra sus fuerzas también en la alternancia de acentos: trocaico, yámbico, extrarrítmico, conformando un discurso poético de métrica atractiva con primacía endecasílaba. El escritor y crítico literario Manuel Rico subraya en el prólogo que antecede a los poemas el cariz profético de las tres citas que encabezan la obra: Pizarnik, Cernuda y Valente son los tres —únicos— autores escogidos por Jesús Cárdenas para estigmatizar al lector en su antesala, a través de citas sobre la luna, la lluvia y lo efímero, respectivamente; autores que vivieron la misma obsesión del poeta sevillano por ahondar en las profundidades del amor y su fenomenología en nuestra conciencia. Así mismo, el crítico madrileño se pronuncia ante la variedad de registros del poeta inmerso en lo que él denomina, poesía amorosa. El libro está dividido en dos bloques titulados Un prodigio en la palabra y Promesas de espejo, ambos tienen en común gráficamente la ausencia de títulos, los poemas son enunciados en cada página con números romanos y en el índice, con sus primeros versos. El libro comienza con poemas narrativos en los que el yo lírico describe paisajes naturales que se entrelazan con la memoria y melancolía de un ser inmerso en reflexión y pesar: en el tejido amargo de la tarde / las hebras anodinas de la melancolía, / trazadas sobre el lienzo a carboncillo, / morían bajo el prisma de los ojos. El poeta mezcla su mensaje emocional al lector en primera o tercera persona, con estrofas dialogísticas dirigidas a la persona amada. De esta forma, la gramática también aspira a esa dinámica de alternancia utilizada en el metro: dime, por qué con tanto ahínco / volvías a llamar con otros nombres / su fuente transparente, / si venías de aquí, / si era la tierra de la que un buen día partiste. En esa prospección de la memoria que un día la melancolía nos brinda, el tiempo es algo fluctuante, adaptativo, por eso el tiempo, en los poemas de Jesús Cárdenas, también se dinamiza y alterna entre los versos. Ningún poema sobrepasa la página de extensión, y como buen hijo de su tiempo, el poeta utiliza dos recursos o formatos que están muy de moda en la producción poética contemporánea: el verso roto y la prosa poética. Entre los versos rotos encontramos eneasílabos, heptasílabos, pero mayoritariamente endecasílabos, cuyo segundo hemistiquio suele escribirse alineado a la derecha, de forma que rompe un poco la estructura visual del poema. Y en cuanto a la prosa poética, decir que este formato inventado por Aloysius Bertrand y popularizado por Baudelaire, está presente en el primer bloque del libro pero en desventaja numérica frente al poema clásico. Justo lo contrario que ocurre en el segundo bloque, donde la prosa poética es predominante y el «poema lírico» por así llamarlo, reduce su presencia a ocho piezas entre treinta y seis. Este eclecticismo de formas, modos y densidades no es más que la traslación lingüística de una subyugante emoción, una vivencia que todavía consterna y preocupa al autor y de alguna manera lo obliga a compartirla —al tiempo que a intentar explicarla— para tratar así de sobrellevar con mayor entereza su dolor. En la primera parte del libro existe una aspiración metalingüística que vincula lo emocional y vivido con el lenguaje: “la imponente retórica de tus cálidos muslos”, “quise buscarte en cada palabra”, “es posible que las palabras / fertilicen y, más tarde se engarcen / en terrenos en blanco / con la lluvia en tus versos, / al compás de su abrazo desplegado”. Pero es esta lluvia en los versos citada la total protagonista del segundo bloque, una lluvia significada en todas sus acepciones o interpretaciones que es personaje, lontananza, caudal y cauce de un espíritu en lances de melancolía. Pero si el valor polisémico de la lluvia potencia lo sensorial y lírico de los versos, no los condena a ser —únicamente— tristes, sino que les confiere una elegante pátina de celebración. La desambiguación de la lluvia en manos de Jesús Cárdenas no refiere a acepciones, sino a contextos, y las texturas que sugiere evocan a una amada idealizada, carnal u onírica. Ir hasta ti y decirte lo que sabes, lo que tendría que haberte dicho, acercarte los labios y decírtelo al oído (como quien fondea en el paraíso, porque sabes que no hay miedos sin dudas). El temor, la inseguridad, la duda, están muy presentes en los versos, su factor desequilibrante hace más humano este discurso, hipotiposis de un mundo interior donde al amor es la viga maestra, causa y efecto de estas deflagraciones líricas: todo termina cayendo. La calma no tiene nada que decir. Muere la flor muda en el jardín. Como ya ocurriera en su anterior poemario, encuentro interesante recomendar la lectura del índice de primeros versos que contiene esta obra, pero darle lectura como si se tratara de un poema más; el arte literario tiene estas cosas, al igual que en la vida podemos ser responsables de cosas que ni sospechamos —por la relación efecto-causa de nuestros actos—, Jesús Cárdenas es autor de un poema, también sin título, del que desconocía su autoría, un poema al que podríamos calificar de «poesía abstracta» con momentos como este: en su hendidura el ritmo de la luz, / en el tejido amargo de la tarde, / por las ranuras de estos ventanales / hojas, bolsas y arena revolcándose.

Jesús Cárdenas nos enseña que lo importante es la medida del ser, somos seres primarios, nuestras carencias de primera necesidad son pocas y muy básicas, y el amor es el eje principal en la vida de cualquier persona. Para el dibujante, la preocupación de amar es una serie de trazos o esbozos; para el músico, un encadenamiento de notas; para el poeta, una sucesión de lunas. por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Paseo por Valencia y desvío un poco el camino. En el escaparate de una librería en la que siempre me detengo encuentro La necesidad del ateísmo y otros escritos de combate, una selección de los textos críticos y de activismo político del poeta romántico inglés Percy Bysshe Shelley, que el cartagenero Julio Monteverde edita, traduce y prologa para la editorial Pepitas de calabaza. Que un libro como éste ocupe un lugar visible antes de entrar en una librería no especializada me alegra. La portada nublada, la playa y el humo que sale de la pira de Shelley en el cuadro de Fournier aparece entre best sellers y otra narrativa. Poca poesía en general. Entro, siempre entro, y después de recorrer el pasillo de novedades de la librería y colecciones sobre guerras, literatura infantil y libros técnicos, llego al fondo, a la sección de arte y de saldos que esta cadena mantiene desde hace tantos años, y me encuentro con otro libro dedicado a la representación del naufragio en la pintura del XIX (1)[1]; abro y leo una cita: «lo sublime es aquello que produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir» (Edmund Burke). El naufragio cierra el círculo, desde el primer texto revolucionario de Shelley que da título al libro hasta su desaparición en el naufragio del Ariel, el barco en el que encontró su muerte romántica junto a Williams en el golfo de Spezia. Imaginar que las dos cosas están enlazadas en ese recorrido entre literatura de todo tipo por las estanterías de una librería me parece una especie de homenaje privado a Shelley (no puede ser de otro modo), un homenaje al “Shelley real” que aúna al activista radical con el gran poeta romántico, que dibuja una personalidad dorada por el exceso visionario, por la rebeldía, y a la vez por la atracción por lo sublime que le llevó a arrastrar a su amigo y acompañante en la tragedia fácilmente evitable y a rehusar después el rescate de un pesquero. ¡Ah, lo sublime! Tempestades, el mar que trae el horror, cuerpos que aparecen en la playa, piras funerarias para quemar los restos, un corazón que no puede ser consumido, y que será enterrado en Roma. Lo romántico über alles. Y sin embargo, una de las primeras normas de un revolucionario es no morir en un empeño vano, y él o cayó en el error, o bien se encumbró en un suicidio contra el mar, «el límite natural del espacio de las obras humanas». ¡Ah, el romanticismo! Su activismo vital y contra normas establecidas se inicia públicamente con la quema de los ejemplares de La necesidad del ateísmo en Oxford y le llevó al abandono de su familia y a llevar una vida de semiexilio, vida difícil e incómoda pero buscada, marcada siempre por su carácter, la exigencia moral y por la unión de vida y poesía en acciones que nada tendrían que envidiar a algunas expresiones del arte político contemporáneo actual, como lanzar botellas al mar o globos Montgolfier al aire con mensajes revolucionarios: acción poética, acción artística y acción política. Apoyó movimientos revolucionarios en Gran Bretaña y Europa, y todo ello, unido a su fama de amoral, le costó el odio de la clase conservadora inglesa y las fuerzas capitalistas contra las que arremetía en sus escritos críticos. Pero lo que llega y se mantiene durante mucho tiempo al mundo cultural y social es el poeta Shelley, el gran poeta romántico inglés junto a Byron y Keats (calificados de malditos, satánicos y escandalosos). Debemos su prestigio, merecido, al esfuerzo de su nuera Lady Jane Shelley, su viuda Mary y sus amigos por transmitir tras su muerte una idea del poeta más admisible para una sociedad burguesa amante de la poesía, y convertirlo en un autor socialmente admitido, excedido de emociones pero aceptable como artista, reconocible: …aplicándose a la recuperación de su figura purificada de contenidos político… Esta visión pretendía, y finalmente casi consiguió, despojar a Shelley de todo contenido emancipador, construyendo una figura etérea de poeta apartado del mundo, solo atento a la belleza abstracta del pensamiento y la naturaleza. Hubo de pasar el tiempo hasta que se recuperara la figura radical y política de Shelley, y entre la portada del libro y el naufragio se reúnen todos estos “escritos de combate” que nos presentan a un revolucionario o al menos reformista convencido, que probablemente lo hubiese seguido siendo el resto de su vida si no hubiese ahogado en el Ariel ese espíritu combativo. Figura necesaria para comprender el verdadero poeta unido a la acción. El primer texto, el que da título al libro, escrito con 19 años, es el que inaugura una vida destinada a una lucha contra normas, por las libertades propias y de otros. El romanticismo como movimiento histórico nace entre dos revoluciones, la francesa y la industrial, y Shelley representa un modelo intelectual y activo de lucha contra las injusticias del capitalismo y de amor a la humanidad. Los textos nos parecen a veces exaltados, otras inocentes y superados, pero la reunión de estos textos, muchos de ellos traducidos por primera vez al castellano, darán idea de un poeta unido en cuerpo y alma a la lucha social, a vivir la experiencia y a la historia que vendría, adelantándose a su tiempo. En el libro se reúnen textos sobre el ateísmo, contra el matrimonio, por el amor libre, a favor de la dieta natural, contra la pena de muerte, por la no violencia, y los más combatientes sobre la política, contra la monarquía, himnos revolucionarios que lo fueron (Canto a los hombres de Inglaterra). Se cierra con el famoso Defensa de la poesía: poesía en la crítica y crítica en la poesía, ambas unidas indisolublemente como necesidad de hacer su vida visible:

Pues en Shelley, visión y agitación, vida cotidiana e historia, forman un continuo que desborda la lectura de sus obras porque en la conjunción de ambas es posible encontrar todavía, como quien encuentra en la orilla una botella cargada de mensajes a su nombre, gran parte de ese mismo fuego que algunos hoy continúan buscando. Julio Monteverde ha realizado un excelente trabajo como editor y traductor, pero además su trabajo en el prólogo, titulado El corazón que arde y no se consume, ilumina con claridad la figura del Shelley real y la posición política del romanticismo. Es necesario conocer todo el conjunto de la obra para romper con ideas preconcebidas sobre el movimiento histórico, que se convierte también en tradición y que reencontraremos periódicamente desde el XIX en otros momentos e inscrito en movimientos de vanguardia. Ha sido miembro del Grupo Surrealista de Madrid, colabora en la revista Salamandra y ha publicado los poemarios La luz de los días, Planetario, La llama bajo los escombros, prólogos para obras de Apollinaire, Panizza, Antonio de Hoyos, y en 2012 el libro De la materia del sueño. Un excelente libro y un magnífico prólogo que, si se leen antes de leer o releer la poesía de Shelley, cambiará notablemente las ideas preconcebidas que tenemos de cierto romanticismo. ————-- (1) Naufragios. Guillén, Esperanza (Siruela, 2004). |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS