|

CONCHA GARCÍA. CUOTA DE MAL (Huerga & Fierro, Madrid, 2022) por NONI BENEGAS Cuota de Mal (Huerga&Fierro 2022) de la autora cordobesa Concha García (La rambla, 1956) se suma a una importante obra literaria, compuesta de varios poemarios premiados, ensayos sobre poesía, diarios de viaje y antologías de autores de la Patagonia, una zona del imaginario de Concha, que ha hecho realidad a fuerza de recorrerla y seleccionar las voces de su poetas. Acostumbrada a leer y a presentar a su autora, me sorprende este libro que da un giro a su obra y avanza en busca de una forma que atrape algo así como “lo real”. O al menos, que registre la dificultad del lenguaje para “aprehender” con palabras y conjugaciones algo del orden de lo vivo. Es un libro compuesto de instantes, escritos a la manera de “Koans”, esa especie de “adivinanzas cifradas” de la tradición Zen, donde el maestro plantea al alumno un problema. Un problema que puede parecer ilógico o banal. Pero, para resolverlo, hay que desligarse del pensamiento racional corriente. Hay que trascender el “sentido literal” e intuir el que se oculta. Cuyo tono, en los poemas de Concha, es decir, el tono que baña la escena que allí se muestra, lo decide el título. Por ejemplo, el tercer poema se titula “Run-Run” y alude al runrún que: Como un chorro de aceite/ empapa la superficie/ del pan, del pescado,/ de la mano que unta el cuerpo/ no entero, a pedazos: el brazo,/ la garganta y ojalá las cuerdas vocales,/ parte del pie, las orejas./ Oyó tantas músicas, pero cuántas quedan. Una música pegadiza, pues, ese runrún que como aceite nos inunda y se repite en bucle en nuestra cabeza. Otro poema, el titulado “Anaquel” en alusión a los estantes de la biblioteca, comenta el sucidio de varias mujeres poetas, Sylvia Plath, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik y Anne Sexton: Con ellas leo que la poesía/ puede ser un enigma cuando/ no sabes qué decir y lo somatizas/ en tu cuerpo. Y concluye el poema con esta nota que para mi lectura, ofrece la respuesta: Hace un tiempo/ albergaba una honda satisfacción/ que no era producida por nada./ Abro la ventana, noto aire,/ el sol de la calle deja ver/ millones de motas/ que se dibujan flotantes/ en el haz de luz./ El libro es inmenso, compañía para un año entero. Para que se hagan una idea de la diferencia que supone de los libros anteriores de Concha, nos ofrece en la segunda parte una muestra del procedimiento actual. Aparece un poema a la manera de un koan, el de la pagina 61, titulado “Cuadrados”, que es una suerte de construcción cubista, o en abismo con un tema dentro de otro, elíptico. Está escrito en primera persona y en presente: Tengo miedo de recordarme/ las habitaciones se arrancan de sus camas/ caminas hacia abajo/ la soledad del portero de la finca/el amor siempre es contundencia/que no deja pasar lo impenetrable. Para mi lectura, el cuadrado de la habitación se abstrae del objeto cama y señala a su vez el cubículo donde vivo, que a su vez, mientras bajo las escaleras de la finca, reaparece en el chiscón del portero que esta solo adentro, y cuya soledad repica la mía que temo recordar. Hasta que de pronto un pensamiento me revela que solo el amor blinda lo incomprensible de esta vida que vivimos, y da sentido a lo que no lo tiene. Instante fulgurante que el poema atrapa. La siguiente composición, la de la pagina 62, se titula “Nada”, y parece reescribir el poema anterior en tercera persona y contarlo en pasado. Ha salido de la habitación/ ha sentido que alguien la pensaba/ha bajado hasta la calle / se ha imaginado cómo era todo. / Ha contado las monedas,/ ha elaborado una teoría por la cual puede estar en varios lugares/ sin necesidad de estar presente/ Ha tenido la tentación de existir mientras caminaba / de tocar su mano, de cambiar de dirección,/ de matar a la bestia que los asesina./ De hundir tus manos en la sangre sobre la hierba tan verde,/goteada de brillantes momentos de lluvia/ hasta que el sol las derrita. La secuencia contada en detalle de memoria, y con la distancia que crea la tercera persona, disuelve la potencia enigmática del poema anterior que no aclara nada, apenas señala los pasos que separan al yo poético de la revelación final. Revelación que en esta composición se trasmuta en deseo de cosas por realizar. Cosas anheladas, “nada” , como el titulo indica. Sin embargo, esa nada es el estado en el cual nos movemos permanentemente. Es esa “cuota de mal” que añadimos a la sociedad con nuestra vida fantasma hecha de retales, deseos imposibles, fantasías en las que nos perdemos con tal de abstraernos de una realidad insoportable, que no atinamos a cambiar.

Un libro inmenso, que nos sitúa escena tras escena ante nuestra propia falla, pero que el hallazgo de la forma perfecta para decirse redime con su belleza y contundencia..

0 Comentarios

GERMÁN TERRÓN FUENTES. EL DIOS DE LOS LAGARTOS (Huerga & Fierro, Madrid, 2022) por JULIO HERNÁNDEZ La poesía proviene de un territorio inhóspito. A veces llega tras un hondo trabajo de introspección y búsqueda. Otras, desde la comprensión y el conocimiento. Y a veces inspirada, se arrodilla como quien se entrega. Así es “El dios de los lagartos” (Huerga y Fierro Editores, 2022), un poemario de un inspirado Germán Terrón Fuentes. El jerezano, afincado en Palma de Mallorca; de mar a mar, es un tipo curtido en el arte de la vida, y su primer aprendizaje, subsistir. Subsistir a pesar del sufrimiento, de los gozos y la misma humanidad. Germán autopsia, con un lenguaje incisivo, directo y sin adornos, su dolor y el dolor de otros. Por sus versos corren seres olvidados, gente que ni siquiera se halla en los márgenes porque, abonados a la libertad, se esconden en bares atestados de lágrimas ahogadas entre el vino y el alcohol. Junto a esta lección, aparecen otras que la academia obvia, y que se comprenden con la experiencia vital. “Y es que, de pequeños, no nos enseñaron a luchar en las escuela, contra la corriente y el olvido.”, versa en “Las escuelas del miedo”. Para no hacer del olvido una constante, en “Ser Humano”, el poeta mira y nos recuerda cara a cara a las injusticias, elevando su verso para sanar. Porque en este libro, Germán se pone el traje de sanador, para aliviar las heridas de las víctimas de la noche, las heridas que deja la sal en los cuerpos de los ilegales, las heridas de muerte de las invasiones y los múltiples desgarros de las guerras. Y para cantar a la diversidad, a que somos uno como la luz, que descompuesta en mil rayos, por el milagro del amor, vuelve a ser una. Y para llama a la poesía de vuelta a su espacio natural de restañar dolores, porque Germán sufre la “Locura Transitoria” de los poetas: sueña. Y lo hace porque ha puesto un ojo en el futuro y una mano en la esperanza, para salvar y salvarse de los embistes del mundo, con la pureza de quien ha bebido de la vida cotidiana. Así que, para leer “El dios de los lagartos” os brindo las coordenadas que usé. Hay que hundirse en la humanidad y bonhomía de Germán y en su insaciable vista fija en el prójimo. Quítese ataduras literarias, vaya con el corazón limpio y poco más. Y disfrute la lectura como una invitación a ser humano.

LEOPOLDO MARÍA PANERO. LA MENTIRA ES UNA FLOR (Huerga & Fierro, Madrid, 2020) Colección Rayo Azul por ANTONIO MARÍN ALBALATE Para Evelyn de Lezcano, amanuense de Leopoldo, poeta canaria que admiro. Con cariño. Escribir sobre Leopoldo María Panero es entrar en la excelsitud de la tragedia a través de un agujero llamado Nevermore donde, cumplido el tránsito, salimos camino de nada mientras se deshojan los pétalos podridos, oh marchita flor, de nuestra propia mentira. Acercarnos a escuchar el latido, siempre del otro lado, del silencio que habla desde el fondo de la intensa obra de Panero, es saber quién fue realmente el verdadero señor de las palabras («fui esclavo del hombre / y ahora soy el señor de las palabras»), quién fue el auténtico Poeta. Publicado en la colección Rayo Azul de la editorial Huerga & Fierro, llega a nuestras manos un nuevo libro de Leopoldo María, o lo que viene a ser el tercero que vio la luz póstumamente, sin contar aquellos Lirios a la nada de 2017 (escrito junto a Félix J. Caballero, alguien para mí prescindible), también publicado en esta misma editorial. Recordemos que en 2014, año del fallecimiento del poeta, Huerga & Fierro (dentro de su colección La Rama Dorada) publicaría Rosa enferma, título tomado del poema ‘The sick rose’ de William Blake, un libro que gracias a la generosidad de sus editores tuve el honor de prologar; igualmente ese año, poco tiempo después, la editorial Vitruvio haría otro tanto con Poemas del pájaro y la oruga, un inédito que recibiría la editorial en 2005 tras solicitárselo al poeta. En conversación telefónica para concretar la fecha de edición, Leopoldo pidió que, de no hacerlo de forma inmediata, viera la luz póstumamente. Mientras dispongo estas palabras para mis amigos de El coloquio de los perros (a quienes agradezco su confianza), pienso en la gran afinidad que hay entre los tres citados libros; primero porque, parafraseando a Ángel L. Prieto de Paula en la nota de edición de La mentira es una flor, fueron concebidos por el poeta como un conjunto unitario y acabado; y segundo, por lo que podrían tener en común. Así, leyendo los versos finales del poema que cierra Rosa enferma, «Ya los pájaros comen de mi boca / como si estuviera por fin solo / colgado del último verso», vemos que enlazan perfectamente con el primer poema del pájaro y la oruga (breve, como el resto de los que componen esa obra): «Ah tú flor del silencio / y de los pájaros / nido del poema / en donde sufre el llanto / y mueren las lágrimas / rociadas por el esperma / del viento, por la oruga del silencio». Igualmente, situándonos en el verso decimotercero del primer poema de La mentira es una flor sentimos cómo se arrastra ante nuestra atónita mirada esa larva con la que el poeta aseguraba: «Así es el poema, como una oruga que repta sobre la página / y la verdad, como en la tragedia griega, es el fin de la obra». Debo decir que mi lectura de La mentira ha sido más bien una relectura, puesto que ya conocía el manuscrito enviado en su día por mi tocayo y paisano Antonio J. Huerga con el fin de cotejar sus poemas con otros hallados en una caja de cuya custodia se encargó tras la muerte del poeta. Llegados a este punto, hay que decir que nadie como Charo Fierro y Antonio Huerga, doy fe, han tratado a Leo (como le llamaban ellos) con tanto mimo, cariño, respeto y paciencia. En el prefacio de esta mentira que nos ocupa el profesor Davide Mombelli ya advierte de lo imposible de prescindir del tópico del malditismo a la hora de acercarnos a la obra de Panero. Una obra donde, desde sus inicios, cultivó la imagen atormentada de quien sabe que el único camino posible para salvarse de sí mismo es la autodestrucción. Y así, acaso sin pretenderlo, más allá de su lúcida locura, alcanzó el estatus de poeta verdadero e increíble por creíble, pues no hay nada impostado en su lenguaje de lumbre que viene del infierno de saberse desterrado de una infancia marcada por un padre borracho y una madre “desoladora” como llegaría a calificarla, entre otros muchos adjetivos. Ángel caído a los pies del poema, llevándolo todo hasta sus últimas consecuencias, Panero nos deja una vez más temblando ante las páginas de este libro de salvaje y delirante belleza. Cada poema, de los cincuenta en él contenidos, es una sacudida eléctrica que nos acerca un poco más al abismo. Leopoldo María Panero, a lo largo de ellos, se cita con sus recurrentes Shelley, Bataille o Lacan (tan imprescindibles para entender el viaje sin retorno) reafirmándose así en lo oscuro (por claro) de su pensamiento, algo que también sucede cuando se autocita, verbigracia, en el penúltimo poema:

XLIX Porque la vida es una blasfemia y El ser repta sobre el poema Parecida al horror de mi infancia Sobre la que un gigante ha muerto Teniendo por espejo al dolor Y por cifra a la desdicha Que lleva el número 35, que es el número De Jesucristo y el número del dolor El número en que perece el hombre Que nada quiere saber del dolor Y como el águila que vuela sobre la desdicha Y cae como el hombre sobre una flor ¡Oh tú cerveza que esculpías a la vida como una flor Y que trababas en la piedra la desdicha Y tenías por costumbre escupir a la vida: Las lágrimas son de los hombres pero llorar no es de viejos! Como dije yo, en los Poemas de la vieja Y ruin es mi palabra favorita porque designa al hombre. Hombre y poeta que rememoro orinando a los pies de un magnolio de El Retiro, instantánea que la cámara de Challo inmortalizara. Lluvia dorada, lluvia del poema la voz de Leopoldo hablándole al aire de una tarde de primavera del año 2012: «Dime ahora, payo al que llaman España, / si ha valido la pena destruirme / bañando con tu inmundo esperma mi figura. / Tus ángeles orinan sobre mí. / San Pedro y San Rafael / en una esquina comentan / mientras avanzo borracho / sobre esa piedra, payo, / que llaman España». Eran los versos finales del poema XIX, «Hay restos de mi figura y ladra un perro», registrado en su libro Piedra negra o del temblar. Y era, en cuerpo presente, el más genial de los poetas españoles de las últimas generaciones diciéndonos ya, para que lo leamos ahora en esta mentira, que «era peor la vida / era peor el azote del silencio / fustigando la hiedra en donde yace / un hombre maldiciendo el silencio / en el que va a morir toda palabra». Era el poeta y era el hombre que llamó al hombre para que al fin, solo ante la página en blanco, gritara: ¡Panerianos del mundo, uníos! Amén. JOSÉ LUIS ZERÓN HUGUET. ESPACIO TRANSITORIO (Huerga y Fierro, Madrid, 2018) por ALEJANDRO LÓPEZ POMARES LA CADENCIA Partimos de allí en mitad de la noche, el ánimo revestía nuestras miradas vaciadas al dejar ese adiós en el aire, disuelto tan pronto por los disparos, los focos lejanos y el jadeo solapado de todos nosotros amontonados, huyendo. La ciudad ya era no más que un legajo de nuestra existencia. Ella nos olvidará para siempre. Lo que escribimos a partir de entonces, sólo ideas borrosas en unas pocas hojas sueltas que pudimos arrancar. ¿La memoria? Quizás sea sólo ficción. ¿Lo que dejamos? No existen palabras.

«No existen palabras», dijo un refugiado sirio al ser preguntado a su llegada en oleadas a las costas griegas; «indescriptible», el punto y final del breve relato de una niña que presenció la masacre de Srebrenica. El silencio es el leitmotiv de esa sinfonía que describe la catástrofe y la huida, y silencio es, por tanto, y a pesar de tanto ruido, el signo de nuestro tiempo. Espacio transitorio comienza entonando esta melodía muda, a la que el autor llama la ‘Canción del transeúnte’ y que puede resumirse en las palabras que pone en boca del Lot bíblico, nada más arrancar el libro: no miremos atrás, no hay pasado. Espacio transitorio habla sobre la mirada de los “otrosˮ, la de los caminantes sin camino, los del pasado sin palabras, transeúntes en búsqueda permanente de su sombra; pero también habla de “nosotrosˮ, mirándolos pasar, dejando correr los segundos. Dice Zerón: La verdad es que ni ellos... ni nosotros... sabemos cuál es nuestro papel en este mundo. Y, como siempre, nuestra mirada en el otro nos dice más de cómo somos de lo que sabemos por nosotros mismos. Pero no simplifiquemos, porque esta otredad de pronto se expande entre las páginas de este libro en toda una galería de contrarios que intenta mantener ese frágil equilibrio en el que nos movemos. Nos pone a nosotros (silenciosos lectores) de un lado, y nos enfrenta entonces a ese otro que es también la enfermedad, ante la estéril idea de salud; o el miedo, que al fin y al cabo nos libera de tanta sobreprotección; la soledad, desahogo ante el caos que nos aborda; la locura, la esperanza, el dolor, la maldad e, incluso, y esto nos costará mucho más aceptarlo, nuestra propia recreación de la realidad. Es preciso... seguir reconstruyendo el mundo con palabras, aunque nos traicione el lenguaje. En este enésimo poemario, de golpe la poética de Zerón se vuelve asible y de lectura lenta, como siguiendo una cadencia de los pasos de este transeúnte sobre el que el aire pesa. Es un texto armado en conjunto que podría trazar una línea convulsa atravesando las desgracias de medio mundo (Israel, Siria, Srebrenica) pasando junto a cada campo de concentración, junto al filo de las balas, a las puertas de cada hospital abandonado, las casuchas y las hogueras en las afueras, «las imágenes de la miseria» de este mundo al que hemos malherido, y, de golpe, la esperanza..., el asfalto que reconocemos, el ruido penetrante de los coches, ...tan debilitada, la ciudad con su intensidad de luces cegadoras, las ventanas, «el diseño del azar», y al llegar a casa nos encontramos cara a cara con esa persona que nos mira con rechazo, dudando si apartar o no la alambrada de espinos que nos impide pasar. Todos somos, quiero decirte, la misma víctima y el mismo verdugo. La visión madura de quién sabe, José Luis Zerón, mecerse en el extrañamiento y hacer, de cada palabra como de cada lámina de sí mismo, algo propio y ajeno a un tiempo. En un momento dado, toma un tren de vuelta, embriagado por la belleza efímera del paisaje silencioso al otro lado del grueso cristal. Mira entonces al pasajero que comparte el asiento a su lado, absorto, parece, trabajando en un portátil. Y escribe en su cuaderno: Ambos (todos, añadiría yo) nos ignoramos y nos acechamos. NATXO VIDAL, Mi parte de la pólvora (Huerga y Fierro, Madrid, 2018) por ALBERTO CHESSA PÓLVORA ERES, Y EN PÓLVORA TE CONVERTIRÁS La poética de Natxo Vidal juega a desnudar la realidad, la cotidianidad, con armas de construcción masiva: la ironía, el humor, los malabarismos con el lenguaje, la inversión de tópicos, el desencanto amaestrado, el llanto contenido, la protesta libre. Mi parte de la pólvora es un libro proteico, sorprendente, con una bien temperada polifonía (y de esto el autor, que es músico, sabe algo) y un bien guardado equilibrio entre el poema ráfaga y el poema narrativo, entre lo aforístico y lo coloquial, el yo y el resto. Estamos ante unos textos que erigen una saludable distancia, una vacuna contra el sentimentalismo ramplón, y ello a pesar de su carácter aparentemente confesional. Imposible es que el lector no se vaya deteniendo en cada verso con admiración y complicidad. A quien esto escribe, desde luego, le parece un libro fresco, deslenguado, intuitivo, con mala leche a ratos y una ternura bien sojuzgada (pero evidente) a otros. Celebro especialmente ese don de síntesis en los poemas que quintaesencian un relato (¡y a veces hasta una novela!) y también algunas ocurrencias y algunos fogonazos de genio. Lo mismo que, como sabemos, don Jaime escribió «Contra Jaime Gil de Biedma», hay aquí una apuesta que se puede resumir tal que así, con este remoquete: «Contra Natxo Vidal». Salvo que no está nada claro que la voz que en este libro protesta en su desgarro sea la de Natxo Vidal o, más bien, una suerte de némesis canalla de sí mismo, el caballo de Troya (ese caballo que evoca en un poema expresamente) y ese caballo de batalla que monta como montaba Atila (esto es, arrasándolo todo) hasta hacer papilla el sosias de ese Natxo Vidal que se asoma a un espejo… por supuesto deformante. Ahora bien, el malo de esta película que nos invita a un trago a lo largo de estas páginas es, con toda su bilis, todo su realismo sucio y toda su provocación, un verdadero sentimental. Lo que ocurre es que todo cristo prefiere pasar antes por malo que por tonto, y el que tiene, como se dolía Neruda, un «corazón interminable» teme sombrearse ante los demás como un ingenuo, un débil o, sí, un tonto enamoradizo cuando da rienda suelta a su expresión de «por de dentro» (como sancionaba Quevedo). Ya los románticos gustaban de mirarse en el espejo afilado de los oficios proscritos por el bien pensar de la sociedad de bien. Y a algunos de estos oficios, por cierto, no les era nada ajena la pólvora. En otra de las composiciones de este libro se recrea el film Melancolía de Lars von Trier, con su panoplia de planos ralentizados a la manera de las creaciones de Bill Viola. Pues bien: estos poemas de Mi parte de la pólvora tienen también un ritmo moroso, un tictac a prueba de pacientes: fraseo corto, sincopado, contrapuntístico, puesto al servicio de un relato que viene a ser el anuncio o la constatación de que, de un momento a otro, la noche va a caer y, lo que es más relevante, va a caer… sobre nosotros, aplastándonos. Admiro este género de poesía, digamos, a medio hacer, sin el broche preciso, remasticado, triunfal, siempre y cuando ―como es el caso― no se juegue sucio, esto es, no se trate de colar un centón de nimiedades con la excusa de la sugerencia, el apunte o el guiño. Y no, no es lo que encuentro yo en este libro plagado de destellos. Es evidente que Natxo Vidal sabe contornearse muy bien para orillar el precipicio de la ñoñez, y creo que lo logra porque la intuición de Natxo Vidal le lleva a ubicarse en el lugar más sabio para acometer esta suerte de apuntes del natural. ¿Y qué lugar es ese? Pues la perplejidad, el asombro, la interrogante. Por eso, el vigor de estos poemas radica, por paradójico que suene, en su fragilidad; porque son sinceros, francos en su artificio, maravillosa y terriblemente humanos. Hay en todos ellos una mirada irónica a la par que tierna; inteligente y coqueta, pero (o precisamente por ello) sin caer en el cinismo. Todo lo cual lo aboca como poeta a lograr un equilibrio propio de un malabarista, como si fungiera al modo de un funámbulo de contrarios: hay prosaísmo, pero de cantanta; coloquialismo, mas abiertamente introspectivo; la cotidianidad asoma la cabeza cada poco, aunque, eso sí, destilada en un sistema de imágenes que tiran del hilo de una madeja más o menos irracionalista, simbolista siempre, muy rimbaudiana. Claro, esto último nos lleva al yoesotro, cómo no, y más en una poesía en la que, como Garcilaso, el poeta se ha parado «a contemplar» su «estado». Pero la pregunta es: ¿quién?, ¿quién coño es ese al que autorretratamos? Celebro ese impulso libérrimo que dicta la escritura de los versos de Mi parte de la pólvora; versos que, en efecto, respiran libertad por los cuatro costados por lo que toca al empleo del lenguaje, la tensión metafórica, los motivos del poema, la estructura en sí. Hay, no en vano, un componente lúdico en todo el libro y aun en la misma forma de escribir de Natxo, quien no concibe su poética más que como un ejercicio de libertad y liberación (¡si hasta se permite ensayar un poema en inglés!). Y en ese tablero de juegos no se nos debería escapar (no, no se nos escapa) la maestría que exhibe con los cierres de cada composición ni ese humor negro (de tabaco negro) que, en ocasiones, no hace ascos a travestirse directamente de chacarrillo. No seré yo quien vaya a descubrir ahora la musicalidad de los versos de Natxo Vidal, pero es que aquí, en Mi parte de la pólvora (y no me refiero solo por la abundante cita directa a algunas estrofas de canciones varias), yo me he sentido, si cabe, más arrastrado que nunca por ese ritmo jazzístico y endemoniado del que Vidal es amo y señor. De hecho, me parece advertir una cierta deliberación armónica incluso en la propia ordenación del libro, tan simétrica, con sus dos movimientos de 24 composiciones cada uno, pautados por una estancia en prosa que se va completando poco a poco a guisa de canon. Lo diré machadianamente: ¡qué bien su libro suena! Sí, Natxo Vidal sigue empeñado en ensanchar las costuras del poema, en ensayar collages y acertijos a modo de retablo deconstruido y supurante (o goteante, como si fuera un lienzo de Pollock). Que tiene oído es evidente. Lo que también lo es es que tiene (y no en menor medida) ojo, mucho ojo. Porque si vamos al hueso de este libro (si es que no lo hemos roído ya), yo confieso que observo más depuración, más quintaesencia (¡de las que ya había!) con respecto a las entregas anteriores. No quiero insinuar con esto que vaya aquí más al grano, sino, en todo caso (y por seguir con la trilla trillada), que acaso este Mi parte de la pólvora contenga mayor número de poemas en los que el grano está mejor separado de la paja; más poemas, en suma (por decirlo con él), que hallan «en un pajar un alfiler brillante y delicado». ¿Y en qué se traduce esto? Pues en un empleo avezado de esas herramientas con las que trabaja cada verso: el sarcasmo, la amargura displicente, la mordacidad, el humor desencantado… En puridad, su mirada de las cosas (y las personas, empezando por él mismo) está cargada de ironía. Y eso ―lo sabe bien― ejerce un contrapeso perfecto para esta aventura poética en la que está embarcado, ese confesionalismo sentimental que, de no mediar la distancia socarrona (muchas veces con la paradoja como brújula), corre siempre el riesgo de escorarse hacia el mal bolero, por volver a la música. No es su caso, y no lo es porque en su decir hay siempre contenida una rabia que al lector le deja, a veces, el corazón en un puño y, otras veces, directamente le suelta un puñetazo al corazón.

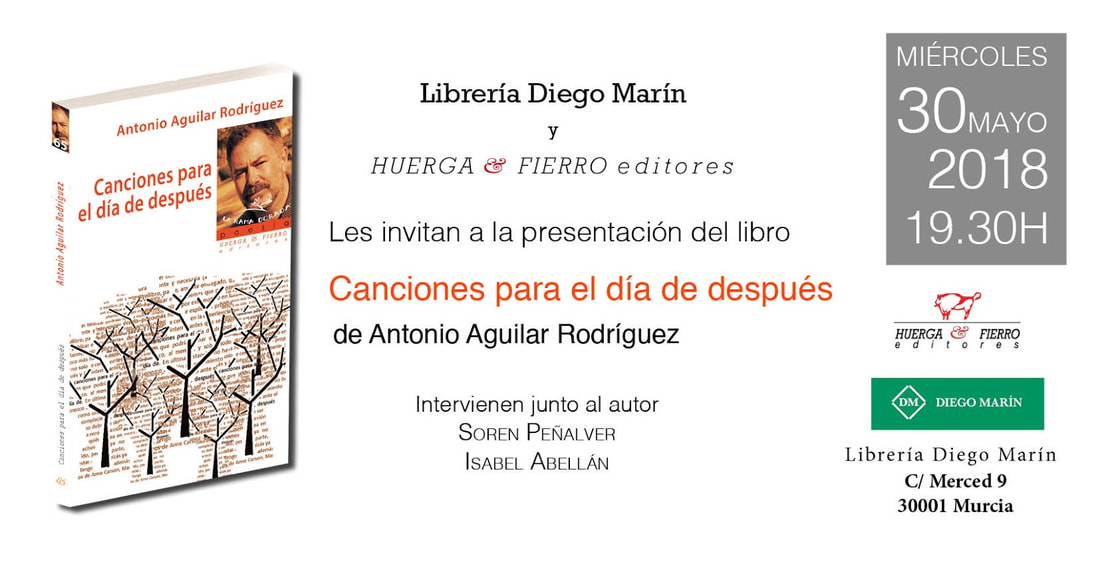

Hay, de hecho, mucha sabiduría en este libro; una sabiduría dicha ―digamos, es un decir― sotto voce, como quien no quiere la cosa. Mientras lo releía ayer pensaba que este poemario tiene algo de prontuario para lectores desorientados en momentos chungos. Parece como si en sus manos el día a día deviniera un enigma, como viene a poner de manifiesto el poema final (a mí dedicado: ¡muchas gracias!), con ese aroma tan nietzscheano; o como el propio título de la colección: Mi parte de la pólvora. Me estoy refiriendo, una vez más (y prometo que es la última) a esa poética suya que juega a desnudar la realidad, la cotidianidad, con armas de construcción masiva (¿lo he dicho ya?): la ironía, el humor, los malabarismos con el lenguaje, la inversión de tópicos, el desencanto amaestrado, el llanto contenido, la protesta libre. Mi parte de la pólvora es un libro proteico, sorprendente, con una bien temperada polifonía (y de esto el autor, que es músico, sabe algo) y un bien guardado equilibrio entre el poema ráfaga y el poema narrativo, entre lo aforístico y lo coloquial, el yo y el resto. Recapitulo y veo que sus constantes como poeta siguen (muy) presentes: el amor como tabla de salvación a la vez que como naufragio, el humor descreído, la fábula desconcertante, la denuncia a todo lo que se revista de pedantería, envaramiento o falsa pose de excluido. También en lo formal me reencuentro con apuestas ya ensayadas, como esa alternancia de lo epigramático con otras sacudidas de corte salmódico o versicular, además de un empleo bastante singular del poema en prosa. Pero también hay más riesgo, más salto, más madurez, más poeta… Y yo que lo celebro. ANTONIO AGUILAR. CANCIONES PARA EL DÍA DE DESPUÉS (Huerga & Fierro, Madrid, 2018) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Antonio Aguilar poetiza en “Canciones para el día de después” el tema de la separación amorosa. No lo hace como un arrebato lírico de dolor que se manifiesta visceralmente en la escritura, sino con una intención reflexiva que pone en cuestión tanto la propia identidad como la necesidad o conveniencia de la escritura o poetización de ese doloroso hecho biográfico. El propio poeta, en el prólogo, aclara esta distancia sentimental del hecho poetizado: “Ahora a los cuarenta y pico años, lejos ya en el tiempo y en los sentimientos del hecho que propició su escritura urgente y necesaria (así, al menos, lo percibí), con una vida en feliz equilibrio, padre, amante entregado, me veo, sin embargo, tentado de nuevo a publicar estos poemas.” En el breve pero iluminador prólogo, también nos aclara el autor la ascendencia literaria de estos poemas, es decir, declara públicamente las influencias más directas a la hora de poetizar una separación amorosa, nombrando a Anne Carson, Margaret Atwood, Kathleen Raine e Isla Correyero: “La lectura de las primeras me legitimó para tratar este tema mientras que la reciente aproximación al libro Hoz en la espalda me dio la determinación necesaria para que ahora se publiquen estas Canciones para el día de después.” Pese a esa declaración, hemos de advertir que este es, claramente, un libro de Antonio Aguilar, y que esos referentes sirven más como excusa para “atreverse” a llevar la cuestión del divorcio o separación al terreno poético, que como una influencia directa de tipo estilístico o de tono poético. La referencia a Anne Carson, así como esa estructuración del poemario en partes marcadas por la distancia temporal, podrían hacer pensar que la primera (“Canciones”) parte estará llena de una emoción directa, desgarrada, narrativa (como la de “La belleza del marido”) y que es en el apartado “Década” donde aparece ya la reflexión serena apaciguada por el paso del tiempo sobre la herida. Pero no es así. Porque la actitud poética de Antonio Aguilar está (casi siempre) muy lejos de la de Carson. Predomina en él un tono siempre mesurado, que huye del desgarro y lo exaltado. Y, sobre todo, no hay apenas elemento narrativo, aparición de anécdota directa: el poeta elabora, convierte todo hecho biográfico en símbolo que brilla en el poema de forma universal, sencilla y profunda a la vez; más cerca de Machado y de Rosillo que de Carson. El poema-prólogo que se sitúa al comienzo del libro es muy ilustrativo de lo que acabamos de señalar: “Ya no hay belleza entre nosotros, / un erial, un jardín de invierno / con sus flores quemadas por el frío.// Esta ceniza es parca. / Sin elocuencia, el tiempo / dibuja trazos / deshilvanados.” Un primer verso que sitúa el presente como el tiempo de la negación y la ruptura (“ya no”) y que supone, por tanto, la negación del “nosotros”, del pronombre que une amor e identidad. Y, a partir de ese elemento directamente enunciado, biográfico y narrativo, entra el elemento simbólico: los espacios sin vida, dominados por el frío; la presencia del tiempo, como personaje protagonista, como sujeto (“el tiempo dibuja”) y, sobre todo, la idea de la ausencia de significado, de forma, el dominio de lo informe que será una constante en todo el libro: “trazos deshilvanados”. Si extraemos esos elementos simbólicos que el poema-pórtico presenta al lector, y buscamos su presencia a lo largo del poemario, veremos la fecundidad con la que operan. Además, tanto el primer poema (es decir, el siguiente al poema-pórtico) como el último introducen la figura de Orfeo. Esto convierte todo el libro y, por extensión, todo el proceso de la separación, en una especie de reverso de dicho mito. Mientras que en el “original” Eurídice muere y Orfeo, que no puede soportar la separación, desciende al Hades para rescatarla e intentar llevarla de nuevo al mundo de los vivos, en “Canciones para el día de después” nos encontramos con esta variación: “Se levantó y apenas hizo ruido. / Arrastró su maleta hasta la puerta. / Un tropel de caballos negros cercenó / la luz de la mañana. / En esa luz sin alba / no fue capaz de descender al hades / detrás del sueño de una eurídice cualquiera.” Como vemos, este Orfeo abandonado no persigue a su Eurídice, que marcha esta vez por propia voluntad. Pero, pese a que no la siga hasta el inframundo, sí encontramos un espacio que se llena de elementos infernales, como si hubiera sido arrastrado tras ella hacia un mundo que no es, ciertamente, el de los vivos. Al final, en el último poema del libro, que hace referencia directa al primer poema citado aquí, Orfeo reaparece, podríamos decir que “victorioso”: no porque haya recuperado a Eurídice, sino porque ha salido del infierno: “Hace diez años / un tropel de negros caballos cercenó / la luz de la mañana.(...) //Las palabras dejaron de ser un círculo / para ser una línea recta. // En el jardín los perros daban caza / a las serpientes. // Orfeo sale de la noche. // Ahora igual que las palabras / la vida fluye en una dirección / que evita el círculo.” Si el infierno, según Dante, es circular, todos los poemas que anteceden, todas esas vueltas y recovecos en los que se intenta comprender, explicar, situar, serían los círculos infernales. Salir del infierno, salir de la noche, es romper ese círculo, buscar la línea recta. Es decir, buscar el futuro sin mirar, como Orfeo, hacia atrás, asumiendo que tanto Eurídice, como el Orfeo que desesperaba por encontrarla, ya no existen y pertenecen para siempre a esos infernales círculos que ya quedan atrás. Todo lo que queda entre estos dos poemas, es decir, el libro, sería, según este esquema mítico que propone Antonio Aguilar, un recorrido por un “hades particular”, por lo que la topografía simbólica de “Canciones para el día de después” es ciertamente infernal. Así, abundan los lugares sin vida, los espacios inhóspitos, antónimos de hogar. Parece querer decir que la pérdida de identidad es también la pérdida de los espacios donde se había construido una identidad ahora en crisis. Así, nos encontramos con el hotel hopperiano (“Imagina un paisaje sórdido, / una calle de extraños ventanales, / de ojos oblicuos.// Piensa en Edward Hopper” Habitación de hotel), el erial (“Las manos escarbaban / en un erial, en un baldío informe” Canción de los contrarios), la carretera en la que te pierdes tras ir por una autopista (“y ya es de noche y hace tiempo / que abandonaste la autopista.” Canción de la muchacha de provincias)... En la tercera parte, esos espacios de lo inhóspito e informe dan un giro hacia la reconciliación; así sucede con el solar en obras que, junto a la desolación propia de ese tipo de espacios, añade ahora, diez años después, la idea de la esperanza, de futuro, que pasa por la aceptación de uno mismo, del nuevo estado de la metamorfosis: “¿Qué te deparará este día?/¿Qué nueva y venturosa construcción / anidará en el solar?/¿Quién te amará que no seas tú mismo?” El frío es el ambiente simbólico que domina en el espacio de la ruptura porque supone la pérdida de la calidez del hogar, del nosotros. Para el poeta, la soledad no solo es inhóspita, también es fría (“Es como ir sobre un campo / agostando la nieve pura” Canción del frío) (“La luz de la mañana es limpia, / pero hace frío.” Las palabras eran el límite) Pero, al margen de esos espacios inhóspitos-infernales, el gran eje semántico y simbólico de “Canciones para el día de después” es el de la transformación, la metamorfosis. Como hemos visto antes, el mundo, antes amable, tras la marcha de Eurídice se transforma en infierno. Y todo, absolutamente todo, está tocado por esa idea de metamorfosis, porque ya nada es lo que era o nada es como era, tampoco el propio “yo poético”. Así lo vemos en el poema “Caracolas”, donde la caracola sufre una transformación de elemento musical a anuncio funesto: “Ya no guardaba la canción del viento, / era la boca desdentada del oráculo”. También ocurre con la nieve, que se transforma de belleza suprema en “río de agua turbia que se cuela por los sumideros”, incluso con un suéter (“Este ovillo de sombras / fue el suéter de tu vida.”) En cierto modo, hay una transformación “original” que mueve y provoca todas estas metamorfosis de lo bello en lo terrible: la de Eurídice en el primer poema, que pasa de viva a muerta; de esposa de Orfeo a esposa de la muerte, de propia a ajena. Esos cambios están relacionados con el tiempo, otro elemento muy presente en este libro. El tiempo como protagonista, como dios que provoca esas transformaciones dolorosas, esas metamorfosis imprevistas, caprichosas: “Conmueve todo lo que cambia, / lo que tiene principio y fin y punto medio.” Esa presencia del tiempo como elemento divino, superior, que rige y transforma las vidas aparentemente estables y seguras de los mortales en un caos infernal, otorga a la separación un muy interesante componente trágico, que evita el juego de culpables y humanas miserias. La separación es trágica, inevitable, parece decirse, porque los humanos, la pareja, es un elemento pequeño, frágil, siempre a merced de “los elementos”. Es por esta razón por la que también el libro se llena de tormentas, de vientos, de todo tipo de elementos que simbolizan ese golpe ajeno, de la naturaleza o de los dioses, que arranca lo que parecía estable, que se lleva los tejados de las casas que parecían sólidos y dejan a los hombres en la intemperie: “(...) y la historia fue sencilla / y llanamente un vendaval donde las partes / ya no fueron un todo. / Y cómo no sentirse vulnerable, / cuando la primavera desbarata / los planes del verano venidero / y el verdor de unos tallos se malogra. / Qué poco pesan nuestras decisiones. / En el fondo tan solo celebramos / el mañana de un todo que es incierto / y que la propia nada olvidará / en una casa a las afueras del poema.” (Canción de los contrarios). En otros poemas el vendaval se transforma en tormenta (“Fue la tormenta, fue el cansancio, la desidia / y no fuiste capaz de presentirlo.” Canción del miedo). Y, sobre todo, en ese infierno que habita Orfeo, al que ha sido arrojado por el tiempo, por el vendaval, lo que predomina es la idea de la pérdida de identidad (“¿Quién no seré en la voz de las palabras?”), que se refleja poéticamente de muchas formas, pero especialmente en la presencia constante de la idea de “lo informe”, lo indefinido, así como en la idea de la desorientación. Si la vida con Eurídice era un espacio seguro, una línea recta en la que el futuro estaba siempre presente y siempre a la vista, la desaparición de Eurídice provoca una doble desorientación: no solo desaparece la línea recta del futuro, que se convierte en algo incierto e indefinido; también desaparece o se enturbia el pasado: todo debe ser repensado, redefinido (“No encuentras una forma para todo, / nadie podrá decir así pasó, / estas fueron las cosas que pasaron, / ya nunca más, / o al menos nunca más de esta manera.” Las palabras eran el límite). Hay, como en el poema titulado “La belleza del marido”, que contar, es decir, reinventar, la historia; crear a los personajes que la protagonizaron, con respeto, con distancia. Y esa distancia con quien se pensaba que era una mismo, y con quien se pensaba que era parte de un “nosotros”, es lo que produce la desorientación. Se pierden las coordenadas de la identidad, y entonces hay que crear un mapa, como en el poema “El mapa”: “De pronto tienes que construir un mapa”, es decir, volver a un mundo distinto, es decir, también, inventar, recrear un pasado y, sobre todo, crear un presente y un futuro: “Pero un mapa también / debe tener sus puntos cardinales, / no lo olvidas, un punto al menos / al que poder llegar, de noche / con los ojos cerrados / como quien vuelve a casa.” Por eso, junto con la indefinición y la desorientación, la otredad, la sensación de que toda identidad es otra cosa, de que todo puede ser transformado, es otra constante: “Mi nombre era otro, / otra mi casa, /(...)otro mi amor / otro mi cuerpo, / la forma de mi entrega, / otro este yo, / la segunda persona, / la tercera, la cuarta.” (Canción del otro)

Como de la experiencia de la separación, Antonio Aguilar sale de este libro reforzado y redefinido como poeta. Es un gran libro, en el que se respira inteligencia, sensibilidad y originalidad en cada verso, en cada poema. Siempre con esa ausencia de estridencias típica de su poesía, que tanto en la celebración como en el dolor busca la armonía, la forma perfecta que apela a lo más noble del lector, que nunca infantiliza a sus lectores con exhibiciones sentimentaloides, sino que los eleva al lugar donde habita lo mejor de la poesía: (auto)conocimiento, contemplación, perplejidad, emoción, como demuestra, por ejemplo, este poema, titulado “La belleza del marido”: De contar nuestra historia, me dije, debes ser honesto, ser indulgente en la medida en que esta también es suya, la mitad que nadie va a contar, la mitad de cada línea que ahora duerme en otro cuarto de otro poema de otro libro. De hacerlo, dije, inventa un nombre, una ciudad, escribe en la tercera persona de los cuentos, una distancia, dije, que te sea si no un peso liviano al menos una carga que puedas soportar, sé indulgente con ella, dale el aura de la inocencia, di que al menos no supo lo que hacía. ANA PATRICIA MOYA. PÍLDORAS DE PAPEL (Huerga y Fierro, Madrid, 2016) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO ¿Hasta qué punto puede soportar el dolor el cuerpo humano? ¿Cuáles son sus devastadores efectos sobre el alma? ¿A qué podemos aferrarnos cuando perdemos cualquier atisbo de esperanza? Y, aún más importante, ¿de dónde proviene ese sufrimiento que nos atenaza a diario? En Píldoras de papel, con textos introductorios de Ana Vega y Layla Martínez, su autora vierte directamente todas sus emociones dentro de una dialéctica que rodea lo invisible de la enfermedad, la frialdad amorosa, la crueldad del sistema o la hipocresía social con el fin de sobrevivir, acaso refugiarse, a todo un contexto actual que desecha todo lo que no está estandarizado: «no hay tregua / para el corazón resquebrajado». Dado que cada palabra se erige como un desgarro interior, un gesto desesperado por romper el círculo vicioso al que nos hemos visto abocados, que ya trataron escritores como Albert Camus, en El mito de Sísifo, cuando extrapola el mito griego a la actual repetición extenuante de tareas que no tienen ninguna función real, nos encontramos ante verdaderos comprimidos que oponen la reafirmación de la identidad al efecto corrosivo del Vacío: «Me condené a aceptar que ser yo misma tiene un precio caro (…) No temas jamás a tu oponente. / Tu mayor enemigo: tú». A modo de diario personal, con la exposición íntima y el hermetismo que ello acarrea, Moya analiza en cada una de las partes de la obra un aspecto concreto de su ideario vital: ‘Sonámbula’, los estragos de las afecciones y el hastío vital; ‘Peter Pan y sus fantasmas’, el machismo de muchos de los cuentos tradicionales que nos rodean; ‘Eso extraño que llaman amor’, la dificultad para paliar los efectos de la soledad y el predominio del deseo sobre los sentimientos; y ‘Mi corazón es una tundra’, un último alegato con el que combatir, mediante la palabra, el desasosiego y la desesperanza: «Creo que va siendo hora / de dejar de ser hormiga sincera / aunque me quede indefensa, sin cobijo, / sola / y con hambre de amor». Si el estilo agresivo, lleno de rabia, totalmente despojado de cualquier artificio o metáfora enrevesada que obstaculice el habla cotidiana, rompe cualquier intento de contención en la forma, ésta, a su vez, se amolda visualmente al mensaje que se desprende en cada momento, como ocurre en ‘Veneno’ y ‘Agonía’. La intensidad tremendista, aunque en cierto modo desequilibra el efecto final, también queda contrapuesta, en el juego de contrarios que nos ofrece Moya, al remate final en la mayoría de los poemas, en cursiva, a modo de historia paralela, o agarre, según se vea, con el que ir confrontando la vida cotidiana: «para que una sonrisa [torcida] dependa / de medicación // para dejar de ser». La opresiva crónica de la realidad presente en Píldoras de papel («El regreso es almuerzo sin ganas, / aguantar telediarios sensacionalistas / de políticos sinvergüenzas, / desgracias mundanas y fútbol, más fútbol»), cuya crítica continua esa disección directa de la impostura social e ideológica actual, apuesta también por el feminismo y la denuncia, en clave metafórica y ficcional, de los estereotipos que ha vendido, en este caso, Disney con muchas de sus primeras películas: «Muchos domingos soleados, estas antiguas amigas de los cuentos y sus respectivas familias se reúnen para un buen perol; ellas preparan el sofrito, controlan hábilmente las chiquilladas con sonoros coscorrones y cuchichean de asuntos exclusivamente femeninos —la artritis, la menopausia, la diabetes, el reuma, el orgasmo que nunca llega, lo macizo que está el vecino del quinto, la sospecha de una infidelidad por parte de Fulanito o Menganito—». La inserción de estos personajes, tales como Peter Pan o Blancanieves, en gran parte mitificados y sobredimensionados, en la realidad resquebraja los cánones tradicionales, alimentados por la tradición y las estructuras de poder, que con sus acciones eliminan cualquier atisbo de innovación. La alteridad, el Otro, en un sentido psicoanalítico suave, queda reforzado en varias ocasiones («Dios te bendiga, Alicia. // Dios bendiga a los locos»), asunción acorde con lo que han expresado otros teóricos y poetas, como Anne Carson cuando, en Hombres en sus horas libres, comenta: «La psiquiatría se inventó como defensa contra los visionarios». Dentro de esta vorágine, la palabra, como hemos podido ver, ha adquirido múltiples roles y, sobre todo, ha ido superando las crisis («Me da asco la poesía // que me empuja a gritar / en silencio»), a las que se ha enfrentado Moya, dentro de la capacidad para verbalizar lo inefable. La autenticidad, al final, es la principal sujeción frente al engaño, sea literario («Tu palabra no auténtica es un cáncer / y tus manos, ausentes de honestidad, / violan a su antojo a la poesía, // tu puta favorita»), sea social («El hombre del saco lo presiento ahí, entre sábanas, / libros y zapatos, // engorda plácidamente gracias a mis temores, // el paro / la soledad / la ausencia de respuestas / los sollozos de madrugada // vive de mis fracasos»). EPÍLOGO

Cierro el libro del cuento de mi vida. He obviado que hubo y hay más gorrinos, pero yo ya estoy hasta el coño: que se queden encerrados en sus fábulas. ÓLIVER GUERRERO. DIARIO APÓCRIFO DE YURI GAGARIN Y OTROS RELATOS (Huerga y Fierro, Madrid, 2016) por ALBERTO CHESSA TODO ES LITERATURA (O LO QUE YO TE DIGA) No es fácil que un autor novel te deje tiritando tras cerrar su primer libro. No, no lo es. (...Que no). A pesar de los cien mil hijos de San Genio que cada sábado maldicen las leyes del mercado porque no ocupan la portada del Babelia su despampanante primera novela, su babilónico poemario inicial o su mirífico volumen de relatos con el que se han dado a conocer (es un decir), el buen ejercicio de las letras ha de ser por fuerza —y por fortuna— una tarea exclusiva de unos pocos. Entre ellos, a nadie que lea el libro que hoy comentamos le podrá caber duda alguna de que se encuentra Óliver Guerrero (Madrid, 1980). Y eso que ni ha salido en el Babelia ni saldrá, que el mercado aquel es un pedazo de cabrón. Diario apócrifo de Yuri Gagarin y otros relatos, que acaba de publicar Huerga y Fierro, es un conjunto de cinco piezas narrativas de desigual extensión, abanderadas por la que, con toda justicia, da título al volumen y que, por su alcance y longitud, debemos considerar casi una nouvelle. Cada cuento transcurre en un enclave geográfico diferente (Marrakech, Moscú, Venecia, Ámsterdam y Madrid), configurando así un verdadero mapamundi literario. Por supuesto, se trata de relatos de viajes entendido el sintagma de la forma más lata posible. Y eso significa lo que ya sabemos que significa. Y, por supuesto, no voy a entrar en esa enojosa (para la inteligencia del respetable) puntualización sobre lo que hay de iniciático y mayéutico en cualquier viaje somático que se precie. Y, además, que ya me estoy cansando de este párrafo. Porque hay que ser muy zonzo para lanzarse a definir Diario apócrifo de Yuri Gagarin y otros relatos y hacerlo solo acompañado de la preceptiva literaria. Es que todos los relatos son homodiegéticos, magister... Pues claro, Filologín. ¿No has visto que a Óliver Guerrero lo que le interesa no es la omnisciencia del narrador sino, bien al contrario, la narración desde una omnisciencia egocéntrica, perturbada, sesgada, misántropa y sociópata? Tú vuelve a importunarme con obviedades como esa y te hago leerte cinco veces seguidas la Gramática histórica de Menéndez Pidal. Así que voy a ensayar otra exposición de qué cosa sea “el” Gagarin. Veamos... Esto... Un segundo, que voy a coger mi ejemplar dedicado. Ya (un segundo, no mentía). ¡Pero si todo es literatura en este libro! Y todo es todo: el título, la ¿información? de la contracubierta, la ¿biografía? de la solapa, la ¿dedicatoria? preliminar (la impresa, no la manuscrita en mi ejemplar..., que también) y así hasta alcanzar cada letra de cada línea de cada relato. Todo es un canto a la literatura y un canto rodado de literatura. Todo es (y no solo le rest) Literatura. Lo cual implica muchas cosas, claro está. La primera de todas, el éxtasis del lector ante una obra que no puede andar más lejos del verismo ramplón expresado con un léxico de guásap estirado. Guerrero nos desafía a cada paso con construcciones que tienen tanto de visual como de literario y que parecen reivindicar su condición de herederas de lo que propugnaba Apollinaire en Alcoholes o de ese monumento a lo lúdico que levantaron en su taller aquellos ingenios del Oulipo. Me refiero a los neologismos por acumulación de vocablos, las mayúsculas impresionistas, el baile con la tipografía, la puntuación voluble, el tachado inaudito... La escritura en libertad de Guerrero, su gusto por la experimentación, su amor (fou) por el lenguaje, su empeño en dar con un estilo tan sandunguero como vacunado de frivolidad (o al revés: con cuajo pero sin losa) le permiten meterle mano al texto a su entero gusto (y disposición). Lo mismo ocurre con ese cruce de géneros permanente que, contra todo pronóstico, autoriza la intrusión de, sin ir más lejos, una pieza dramática en el devenir de una narración. O con las apelaciones directas y (perdón, Filologín) metaliterarias al lector. O con aquella fascinación en brecha con la repulsión (si es que acaso no vengan a ser lo mismo) por el sexo desmedido, lúbrico, sádico y tiránico. O con la recurrente intromisión de lo onírico sin que eso suponga disolver la continuidad de lo que se está contando ni predisponer al lector a que se va a encarar (¡y hasta se va a enterar!) con unos párrafos de insondable cariz surreal. O con la cita continua y en continua reformulación (mi preferida: «Los monstruos cuando sueñan tienen razón»). O, en fin —sin fin—, con esa prosa volcánica, bulímica, irrefrenable, ese ritmo desaforado, endemoniado y vertiginoso, algo así como un dripping de palabras puesto al servicio de unas descripciones sinestésicas, campanudas (mi predilecta: «y comienza de repente a hablar, con un carraspeo, como un vinilo con la aguja partida») y unos diálogos (y monólogos) trepidantes, que cosen con pulso los pespuntes de unas peripecias muy bien esbozadas, mejor retardadas y magistralmente rematadas. Vamos, lo que se dice, lo que yo mismo decía hace un momento (y hasta viene a decir diciéndolo el título de esta reseña), y tú, lector cruel, no me creías: que todo es literatura. O Literatura. O lItErAtUrA. Y si a alguien aún se le retuerce el colmillo por esto que afirmo, lo mando directamente a la página 169 del libro, donde empieza la segunda parte —«Ensayo»— del quinto y último relato, «Minotauros», una suerte de reflexión sobre la escritura a modo de embestida feroz (y táurica) que es de lectura obligada... Tanto, que la voy a volver a leer. Ahora vuelvo. ...Ya estoy aquí otra vez. Pero me marcho enseguida, lector cruel. Venga, no seas berzotas y déjame que te lea unas líneas canónicas de la página 40: «La vida se basa en mentiras que te crees y en verdades que no te crees. Al final todo es verdad. Tu verdad». ¿Y sabes por qué te acabo de leer esto? Pues porque sé que en el fondo te encantan las anécdotas históricas que beben de una fuente tan apócrifa como verídica, tipo sir Walter Raleigh determinando el peso del humo o —se me ocurre de pronto— el cosmonauta Yuri Gagarin revelándole a la humanidad que allá en las alturas no se veía a ningún Dios. Y mira lo que te digo: estás de enhorabuena, porque ahí es donde la literatura de Óliver cobra un brío extraordinario, créeme. Y por ahí se entiende el retrato psicológico de una serie de suplantadores, el empeño pigmaliónico por embozarse en otro, quizá porque la identidad es algo tan cambiante como un rostro en el transcurso de la vida, y sucede que lo segundo lo tenemos asumido pero lo primero no. Así que, a riesgo de volver a ponerme preceptivo (y de tener que leerme como expiación la Gramática histórica menendezpidaliana cinco veces cinco), resumiré para concluir cuáles son los dos pilares de la literatura guerreriana, léanse: el trampantojo en el que la verdad miente y la mentira puede (o no) decir verdad; y los cristales rotos del espejo en los que se siguen reflejando (como en La llave del campo de Magritte) las esquirlas de una personalidad escindida, de una identidad maltrecha y en vías de una dudosa reconstrucción. He dicho.

Y dicho y hecho, abrocho: Diario apócrifo de Yuri Gagarin y otros relatos es una pieza maestra de lo que ha venido ya detrás de la posmodernidad, eso que a lo mejor, si nos equivocamos de puerta y acertamos al entrar, desemboca en una modernidad a secas y a resguardo de modas. Y ahora, a leer se ha dicho. ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ. LA NOCHE DEL INCENDIO (Huerga & Fierro, Madrid, 2015) por SALVA ROBLES UNA LECTURA INTESTINAL El verso como pasillo que recorre una casa. Ese verso entra despacio, susurrando apenas por respeto al silencio de la vida que brota de nuevo allí dentro y con los zapatos quitados para no molestar, ni dar la sensación de invadir esa casa en la que quiere entrar porque ya es algo inevitable. Casi de puntillas, como para no importunar o incomodar, el verso se quiere quedar a vivir allí. Y se queda. Esto es (entre otras varias sensaciones) La noche del incendio, el último poemario de Antonio Aguilar Rodríguez: la poesía-enredadera que se instala para no marcharse. El poeta ha llegado a una meta (su recorrido poético hasta aquí —de una coherencia etérea, callada a medias y en constante camino— nos ha mostrado a un escritor de mundo propio) y lo más estimulante es que, tras llegar, quiere preparar de nuevo la salida. Hay un camino que se inicia —y que no anula, sino que completa al anterior— y la poesía del escritor murciano crece, se ensancha y consigue abrirse hacia un nuevo rumbo que yo quiero llamar el de “la poesía de lo acostumbrado”. Ahora explico qué quiero decir. En cada poema hay un trozo de biografía auscultada, un resquicio de cotidianidad observada, rescatada e inmortalizada por ese verso como pasillo que recorre una casa. La palabra franca o la frase desprendida retratan una costumbre: la rutina de una historia que, además, es un corpus amatorio que bucea entre los hábitos que los amantes comparten. A la hora del café desayunamos luz, comemos con las manos sobre un mantel de sábanas y ropas desordenadas. La emoción está en cada página. Es una emoción tímida (porque se asoma a cada poco, sin estridencias, con la mesura de lo que surge inesperado) y, al mismo tiempo (con la contradicción privativa de todas y cada una de las emociones humanas), es también una emoción descarada, desnuda y con ganas de nutrirse (revelada) entre las estrofas de todos los poemas. Es una emoción reconocida que, este lector que he sido yo, hace suya y se la apropia para revivirla en algo interior que pertenece a todos, a cualquier amante del mundo. La noche del incendio tiene el descaro de ser una confesión que disimula que no quiere disimular. Y los poemas que hay dentro del libro se sienten como el Tadzio deseado y contemplado por un Gustav von Achenbach que somos nosotros los lectores, que asistimos extasiados a la desnudez de un escritor que arranca lirismo a sus costumbres renovadas cuando la vida comienza a ser vivida (con júbilo milagroso) una segunda vez:

Nunca pensé que una vida se pudiera vivir dos veces. Yo sé y conozco (y hasta seguro que juzgo lo que sé y conozco) fragmentos de vida del autor. Y al entrar en el poemario, recorriendo junto al verso el pasillo que me lleva hasta dentro, no puedo evitar la sonrisa ni tampoco puedo ni quiero reprimir el pensamiento que me llega casi en cada página que paso o en casi cada poema que releo una, dos, tres o más veces: es esa cosa de sentir cómo es la vida dentro de los demás porque en el fondo es la vida de todos. Y, sin embargo, siempre hay alguien que te lo manifiesta de otra forma, o de esa forma que tú quieres expresar pero no te sale. Esto es, también, La noche del incendio: la expresión de lo inexpresable que queda atrapado en cada verso de un libro cercano a cualquier lector. La identificación íntima y personal es inevitable y surge enseguida, ya en las primeras páginas, casi en el primer poema. Antonio Aguilar es el autor del libro, pero este lector que yo he sido se lo apropia y el libro pasa a ser de mi propiedad como si yo fuera el protagonista, ese yo poético con el que me identifico. Empiezo y hablo de ti y también de mí, y de nosotros —porque no es lo mismo-- (…). Noto en ese yo poético al deseador infinito que hubo en varios libros nerudianos, porque La noche del incendio es, por supuesto y también, la historia de un encuentro afectivo que (con la mesura callada de lo que comienza con sorpresa y que el día a día va convirtiendo en costumbre) se robustece tras cada nuevo poema que se lee. Noto como una necesidad de constatar —y hasta de festejar— el instante, casi cada uno de esos instantes, del encuentro sentimental. Y cada brochazo (los versos desparramados) es un selfie de médula biográfica, cuya atmósfera expresiva persigue la inmortalidad del tiempo que se materializa en sensaciones: Me miras desde la otra sombra de la puerta y entiendo lo que dices, algo que sube de la tierra, y que no necesita de palabras para existir en el poema. La noche del incendio es, finalmente, el resultado de un apetito poético, de una ambición lírica en la que se conjugan tres elementos que se mezclan con una magia muy especial: la referencia especular (mito, poesía y vida cotidiana), la palabra exacta (que pespuntea el verso con elegancia admirable) y la verdad sin disfraces (porque lo sentimental —que se traga lo peyorativo y lo anula con sabiduría— se apropia de todo). El sentimiento (sigiloso en sus susurros) estalla en bramido cuando en el poema que cierra el libro, ‘Hoy ha muerto mi abuela’, ya no hay pudor (ni confesión disimulada) y sí una imperiosa desnudez del dolor por el dolor mismo. Ese cierre completa el círculo iniciado con los dos primeros versos («Vendrás una mañana / devorando a los perros»), donde la escucha del poeta en el presente se parece mucho a la reflexión verbalizada. En definitiva, lo que quiero decir es que La noche del incendio es un acto de autoconfesión, de afirmación de lo que se vive en el ahora y donde la naturaleza no-vivencial del pasado y del futuro (porque es limitadamente ficticio) no existen. Hacía tiempo que yo no veía un título tan adecuado para un libro. Más allá de Christina Rosenvinge, el poemario debía ser bautizado así y de ninguna otra manera. Y el poeta que ha perpetrado este libro se está convirtiendo en una voz ineludible y de visita lectora inexcusable. NATXO VIDAL GUARDIOLA. LA NIÑA QUE JUGABA A LA PELOTA CON LOS DINOSAURIOS (Huerga & Fierro, Madrid, 2013) por JOAQUÍN JUAN PENALVA  La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios es el tercer libro de poemas de Natxo Vidal Guardiola (Monóvar, 1978), un autor que, verso a verso, ha ido templando una de las voces líricas más interesantes de nuestro panorama poético más reciente. Con anterioridad, Vidal, que en la vida civil es profesor de música, ya había dado a las prensas dos poemarios, Atrás no es ningún sitio (poemas para diez mil kilómetros después) (2006), un cancionero de corte intimista y cotidiano que recibió el accésit al VI Premio de Poesía Dionisia García‑Universidad de Murcia, y Sal en los ojos, libro con el que resultó candidato a los Premios de la Crítica Valenciana, y al que Luis Alberto de Cuenca, en la carta‑prólogo que inaugura el volumen, se refería en términos de «pinball poético». Si algo caracteriza la poesía de Natxo Vidal Guardiola es su tono, a medio camino entre el pesimismo y la esperanza. Publicado por la editorial madrileña Huerga & Fierro, La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios es una colección de cincuenta y seis composiciones, la mayoría de ellas breves y sin título, que se reparten en cuatro apartados bien diferenciados, si bien el primero y el último —“Últimas voluntades” y “Cierre”— solo incluyen una pieza, que sirven de entrada y salida del libro, respectivamente. La parte central del volumen la ocupan las otras dos partes, “Elige el dolor” y “Elige la catástrofe que quieras”, con veintinueve y veinticuatro composiciones cada una. En el prólogo que precede al conjunto, titulado “Habitante ardiendo”, Juan de Dios García ofrece los temas fundamentales de la poesía de Natxo Vidal: «poemas poblados de cine, fútbol, dolor, familia, héroes parodiados, música, extraterrestres, viajes, supernovas, balandros, madres...». La composición que abre el libro, en realidad, podría haber sido un magnífico colofón, sobre todo por sus últimos versos: «pero sobre todas las cosas / una: / desayunar un día / cogiéndonos la mano / mirarnos a los ojos: / hacer balance y no / sentir vergüenza». Toda la primera parte, “Elige un dolor”, puede leerse en clave de cancionero amoroso. Magnífico es el poema que comienza con los versos «Tú eres / el único país que reconozco, / algo así / como un montón de mapas desplegados / encima de mi cama. / El hueco entre tú y yo, / cuando duermes conmigo, / la única tierra / que ansío conquistar», que recuerda a “Lo demás son historias”, de Karmelo C. Iribarren: «Mi mujer y mi hija, / estas paredes y estos libros, / un puñado de amigos / que me quieren / —y a los que quiero de verdad—, / las olas del cantábrico / en septiembre, / tres bares, cuatro / con el garito de la playa. / Aunque sé que me dejo / algunas cosas, puedo decir / que, de ser algo, esa es mi patria. / Lo demás son historias». Ese mismo tema es recurrente en algunas piezas posteriores, como cuando Vidal Guardiola afirma «Me basta con saber que sigues siendo / la única bandera / que besaré en mi vida». Algunas composiciones destilan un fino erotismo, otras rescriben alguna historia desmitificándola (‘Troya Bank’) e incluso hay un par de textos en prosa que cuentan la historia del ‘hombre bala’ y del ‘hombre que se comió su propia mano’.  La segunda parte, “Elige la catástrofe que quieras”, se mantiene fiel al espíritu de la primera y también alterna un cancionero amoroso (por ejemplo, en ‘Sinestesia’, ‘como salen las nueces de los árboles’ y ‘decálogo con estrambote’) con la crítica social y un par de textos en prosa (‘El hombre que quería ser Scarlett Johansson...’ y ‘Julio de 2013. Leo en El País...’). La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios se cierra con un poema sin título de tan solo tres versos: «Tal vez no fuera yo / lo que necesitabas. / Pero ya es tarde para algunas cosas». En cierto modo, esta composición dialoga con la primera del volumen y enmarca perfectamente una poética que bebe de lo cotidiano, de lo que rodea al poeta, lo que no quiere decir que sea una lírica netamente autobiográfica, sino que bebe de la propia vida, si bien transformada en poesía. El amor, la familia, el cine y otros muchos de los temas que ya habían aparecido en las composiciones de Sal en los ojos se reúnen nuevamente en La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios, que supone un paso adelante en ese pesimismo esperanzado que se ha convertido en el rasgo distintivo de la lírica de Natxo Vidal, una poesía moderna y directa, sin retórica ni concesiones, como la propia vida, en fin. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS