|

BEATRIZ VILLACAÑAS. LA VOZ QUE ME DESPIERTA (Vitruvio, Madrid, 2017) por JOSÉ JOAQUÍN BERMÚDEZ OLIVARES VOZ PROPIA, VOZ AJENA En su más reciente poemario Beatriz Villacañas (Toledo, 1964) reúne unas sesenta composiciones, en su mayoría breves —del haiku a unos cuarenta versos—, de gran diversidad formal y métrica, acusada personalidad e innegable maestría. Dicha maestría se explica fácilmente por el extenso currículum de la autora, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, especialista en literatura inglesa e irlandesa, ensayista, traductora y articulista, que cuenta hasta la fecha con ocho libros de poesía —citaremos El ángel y la física (2005) y La gravedad y la manzana (2011) por su relación con el que nos ocupa ahora—, el reciente volumen de aforismos Contra miedo y marea (2016) y una recopilación de la poesía de su padre, Juan Antonio Villacañas (1922-2001) El tiempo del padre, auténtico labour of love. Es por tanto una auténtica poetisa de raza —me apresuro a aclarar que cuento con su permiso para emplear esta palabra, casi tabú en la actualidad—, pues fue Juan Antonio, uno de los poetas importantes de la segunda mitad del XX, renovador entre otras cosas de la lira, quien le transfirió (podríamos decir que genética y nominalmente, ya que su nombre de pila remite a Dante), la voz poética; y de voz nos toca hablar ahora tras esta breve introducción. Por cierto, que toda información bio-bibliográfica está ausente de la presente edición, también mejorable en lo que hace a maquetación. La voz a que hace referencia el título es, nada menos, la de la propia Poesía: ‹‹pero yo soy la Poesía / y soy quien hace llamadas››; voz, por tanto, en principio ajena, externa, que convoca e interpela, tenaz, terrible a veces: ‹‹Te estoy quemando por dentro››, pero creemos que también voz propia, acusadamente personal, a ratos contracorriente: ‹‹y la palabra escrita se estrella contra el silencio y el vacío››. De la mencionada variedad formal da idea la presencia del romance (La voz que te despierta), el cuarteto, el serventesio, la canción, el haiku, la lira, como no podía ser de otra manera, y varios sonetos de extrema perfección y asuntos tan variados como Miguel Hernández o ¡el cerdo! Aunque los poemas se presentan consecutivamente sin división orgánica en partes diferenciadas, creemos que temáticamente permitirían —es una opinión personal— ser agrupados en cuatro áreas distintas: —Metapoética: desde el mismo inicio del libro, ‘Llamada’, se menciona ya el tema de la voz. Voz que llama, canta, ordena y guía. Voz que es a la vez la del padre muerto, la de la poesía (página 24), la de la palabra (página 13), la del sueño (página 45). Por lo tanto, la respuesta a esa llamada, también en forma de poesía, tiene que servir a la vez de aceptación (página 73) y de protesta: ‹‹Qué impune violar a la palabra›› (página 17). En esos versos se emplean motivos de luz y sombra, de sol y oscuridad, de color y grisura, de voz y silencio, en un correlato casi sinestésico.

—Teológico: sea confesional o no, búsqueda de dios o de Dios, recorre el libro una evidente vena religiosa: ‘Estado de gracia’, ‘Escucho’, ‘A Santa Teresa’, ‘Me muero por tener fe’, ‘Credo’, ‘Esperanza’…, los títulos son bastante evidentes. Predomina aquí el verso libre y la forma breve, despojada, esencial, como queriendo aprehender ¡y aprender! lo inefable, la presencia real detrás del eco que resulta ser el poema: ‹‹Bendito tú, Imposible, porque existes›› se nos dice para cerrar el libro, en una adecuada paradoja de la búsqueda sin fin del poeta, fijar lo etéreo, hacer materia lo ideal. —Poemas sobre o a propósito de… No solamente de personas conocidas de la autora (véanse dedicatorias explícitas) o de lugares que frecuenta (Irlanda, Nueva York, Madrid, Toledo). También de clásicos como Platón, Manrique, Carlos V, Garcilaso, el citado Miguel Hernández… Y una sección sobre la relación entre escritura y ciencia, materia e idea; preocupación habitual en Villacañas (y poco habitual entre los poetas, digamos, filológicos) desde esos libros indicados: ‘El ángel y la física’, ‘La gravedad y la manzana’. —El yo poético. No es nuestra autora voz epigonal o contingente, rendidos los homenajes pertinentes en el apartado anterior, queda aún un puñado de poemas donde la voz propia (voz claramente de mujer sin alharacas morbosas o manidas experiencias cotidianas que a pocos más pueden interesar), voz de duda y fragilidad tanto como de convencimiento y polémica. Puede declararse ‹‹miedosa›› (página 33), sentirse en un ‹‹agujero negro›› (página 75), pero también pelear contra los ‹‹sabios postizos›› (página 65) y los profanadores de la palabra (página 17). Nos interesan sobre todos los poemas finales, ‘Indefensión’, ‘Credo’, ‘Aceptación’, ‘Todo’, ‘Esperanza’ porque en ellos se reivindica el amor como medio para unir la vida personal y la vocación poética, la voz ajena que llama y la propia que responde. Y nos impresiona ‘Vocación’, el único ejemplo de poema en prosa, con ese ‹‹cuerpo sanguinolento e incompleto›› que recuerda algunas cosas de Emily Dickinson (y no se me ocurre elogio más alto). Como hemos declarado conocer personalmente a la autora, y para que no todo sean elogios, diremos que en alguna rara ocasión la propia facilidad derivada de la maestría declarada lleva a alguna acuñación débil ‹‹como la Poesía, estás en nosotros cada día›› o ‹‹un trozo de esperanza que yo os doy para que os acompañe el resto del camino››, ‹‹los caminos andados son paisajes por mí recién pintados››. Dicho lo cual, estamos ante un gran libro, para meditar y subrayar (‘Los versos subrayados’ se titula uno de los poemas).

0 Comentarios

ROSARIO TRONCOSO. NUESTRA ORILLA SALVAJE (La isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por SERGIO MORENO DESDE “NUESTRA ORILLA SALVAJE” La gente suele presumir, a menudo y sin tapujos, de conocer a sus amigos. Los llama por teléfono, cada vez más de vez en cuando, se alegra por sus éxitos, pregunta por sus hijos, toma café con ellos… En resumen, se introduce, lentamente y sin saberlo, en las idas y venidas de esos días normales que conforman el paso de la vida. Una mañana, el amigo llega a la cita de costumbre y, aunque intenta disimular que sigue como siempre, algo en su voz nos sugiere que todo está cambiando. Hay un timbre más grave, una leve ronquera o un súbito temblor que, aunque pueda pasar inadvertido para el resto, no deja indiferente a aquel que lo conoce. Y es que algo ha cambiado en esa voz, tan íntima y personal, de Rosario Troncoso. Matices, apenas perceptibles, que sólo sabrá saborear el lector amigo. Aquel que haya seguido por la arena sus huellas de poeta, desde Huir de los Domingos (2006) a Eternidad provisional (2017). Y es que, pesar de conservar su tono fresco y juvenil -tan perceptible en esa rebeldía suya, casi adolescente, ante la métrica-, su forma de expresar, como un buen vino, ha madurado con los años. Aunque su voz conserva ese sabor melancólico, como a salitre, y sigue sabiendo agitar la cuerda donde se tienden a secar los sentimientos, su actitud frente a la vida es diferente. Donde antes proclamaba que “Es inútil recomponer jarrones/ deshechos en añicos", ahora nos dice: “Mantengo en pie la vida. Lista, pulcra, puntual:/ a estrenar para la muerte”.

Sus versos, aunque aquejados por las mismas dolencias, las que sufrimos todos, revelan una voz serena y fuerte que sabe sobreponerse al desgaste de los días y recomponer, uno por uno, sus pedazos. En términos artísticos se podría decir que, con este tríptico poético que es “Nuestra orilla Salvaje”, la autora gaditana nos enseña el arte del Kintsugi. Pues, como en la ancestral técnica japonesa, sella con oro fundido los pedazos de aquellos jarrones rotos de otro tiempo, para impedir que la vida se vaya derramando por las grietas. Este libro suyo, el segundo ya de su autoría en la elegante colección Tierra de la Isla de Siltolá, se muestra como un claro ejemplo de poesía madura, sentida y visceral, capaz de hacer vibrar, con cada verso, la fibra emocional de sus lectores. Estamos ante el nuevo eco de una voz que, cada día, resuena con más fuerza en el panorama literario nacional y que no tiene más camino que el de seguir creciendo, que abrirse paso sobre lo abrupto del terreno, como “…una flor pequeña/ que nace entre las rocas”. J. S. T. URRUZOLA. STARRING JUAN (Bruda, Berlín, 2017) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Starring Juan, la primera novela de J. S. T. Urruzola, es un debut prometedor, que deja con ganas de más y que, sobre todo, demuestra originalidad, riesgo y talento, herramientas imprescindibles para que estemos atentos a las próximas publicaciones de este autor. La novela se plantea como una estructura líquida, cuya unidad reside apenas en la voz en primera persona. En cierto modo, puede leerse casi como una colección de relatos a los que se da unidad a través de un personaje autobiográfico que los va enlazando, a veces como protagonista y otras veces como simple testigo. Ese carácter líquido de la estructura es algo que va más a allá de una decisión puramente técnica y se instituye en el sentido general de la novela, a nivel artístico y, por ello, a nivel vital: A mí me gustaba lo que sucedía en las películas, desde siempre me gustó la vida que se desprendía de la vida, la vida que se da en los viajes o en los sueños, la vida sin lazos ni continuidad que solo es en pequeños fragmentos dispersos, esa es la vida-cine que a mí me gusta. Así, con el tiempo, descubrí que yo no quería hacer películas sino vivir películas. Así, el mundo que narra Urruzola no está dominado por la lógica causa-efecto, sino que los acontecimientos se enlazan sobre una lógica emocional-simbólica o poética, lo que hace que todo el mundo narrado (una vez el lector sale de él) permanezca en el recuerdo con esa calidad neblinosa de lo onírico (de hecho, los sueños de los personajes son otro elemento recurrente en la novela). Analicemos brevemente los elementos que componen la novela: el primer capítulo (“Huérfana”) aparece ante el lector para dar una engañosa y peligrosa visión de lo que va a leer: es un capítulo dominado íntegramente por la primera persona, por una voz en la que el elemento narrativo prácticamente desaparece en favor del lírico. Lo que encontramos es a un Yo que vive en México en una especie de huida de un amor imposible y que se dedica a pasear, emborracharse, acostarse con mujeres, y escribir las líneas que leemos: Cuando me giré para siempre y pensé que todo era una pena comencé a sentir sosiego en ese vacío, comencé a transformar todo en un silencio escrito, ese que ahora he de expresar para que no viva la tristeza. Ese tono lírico es el que domina en el primer capítulo, y siempre que el “yo” toma las riendas de la narración. El lector terminará este primer capítulo pensando, tal vez, las siguientes cosas: a) este hombre escribe bien, tiene metáforas cojonudas; b) madre mía, no sé si voy a aguantar 200 páginas de un tío contándome que se emborracha y folla y tiene resacas en México para olvidar a una chica de la que apenas se cuenta nada. Afortunadamente, el segundo capítulo (“Nombre de Hijo”), comienza un alejamiento de ese “yo” como tema central de la novela. Ahora el personaje sigue emborrachándose y follando en México pero, más que a analizar sus sentimientos en relación con Huérfana, se dedica a escuchar. El diálogo aparece para dar un giro y salvar a la novela de un presumible naufragio yoísta, dejando que otros personajes cuenten su historia, y que lo hagan con su voz, dando entrada a otros sonidos, otros mundos. Este relato, el de Nombre de Hijo, sirve para demostrar el buen oído de Urruzola: la narración oral de este personaje funciona de maravilla y abre todos los poros de la novela que empieza a respirar de una manera diferente. Este proceso de distanciamiento del “yo” continúa en la tercera parte de la novela (“Darío Cebra”), en la que se consolida la técnica del diálogo y del relato oral, pero en esta ocasión dando un paso más en el alejamiento del yo: si en el capítulo anterior quien contaba su historia al narrador era el propio protagonista de la misma, aquí el narrador escucha la historia de labios de la hermana del protagonista. Para cuando llegamos a la cuarta parte (“Mateo Sarsil”) ya estamos en una novela muy alejada de ese lirismo solipsista del primer capítulo. Urruzola ha conseguido crear un mundo muy atractivo de personajes extravagantes, perdidos. Cada uno es portador de un relato, de una voz propia y es, al mismo tiempo, un fragmento de algo mayor: un mundo de extrañeza, de belleza, de intensidades fugaces. Pero con la cuarta parte llega también un nuevo giro de la novela, y aparece el elemento simbólico. El personaje de Mateo Sarsil, el director de cine, no tiene voz, como los personajes anteriores: no cuenta su historia a través de diálogos orales: él es el Director. Su papel es buscar las historias, dejar que aparezcan, es el creador. Y, por ser el creador, no tiene historia propia. A partir de aquí, lo abstracto empieza a formar parte de la novela, y lo simbólico. El narrador-protagonista, Juan, ayudante de producción de las películas de Mateo, termina siendo el protagonista de una de ellas. Es una especie de culminación del proceso que había comenzado en el capítulo uno de la novela: de ser el narrador-protagonista marcado por una ruptura y encargado de convertir el silencio y la ausencia de ese amor en palabras, pasó luego a ser espectador, oyente de las historias de los demás, para convertirse, al final, de nuevo en protagonista, pero un protagonista en tercera persona: en un actor que no cuenta su propia historia, sino que la interpreta, la vive. Es como el final de un proceso de maduración (vital y estética), pero muy alejado (¡Gracias a Dios!) de los típicos relatos en que el protagonista transita el camino desde el dolor hacia la aceptación de los dones de la vida. El narrador, Juan, acepta protagonizar esa película sin guion ni indicaciones: acepta volver a ser protagonista aunque no sepa exactamente de qué; como decía la cita del principio, «la vida sin lazos ni continuidad que solo es en pequeños fragmentos dispersos, esa es la vida-cine que a mí me gusta. Así, con el tiempo, descubrí que yo no quería hacer películas sino vivir películas». La última parte (“Epílogo”) consolida esa mezcla simbólica con Mateo Sarsil. El epílogo consta de una entrevista que Juan le hace a Mateo Sarsil en la que este desarrolla sus ideas sobre el cine, que sirven en gran medida como justificación teórica de la propia estética de la novela: Para mí una película es solo un pedazo de realidad que contiene muchos acontecimientos. Cuantos más acontecimientos tenga, mejor. Un acontecimiento sería un momento de mayor intensidad, claridad o emoción. A continuación, casi como una demostración práctica de las declaraciones estéticas anteriores, se narran una serie de “películas”: seis relatos breves de tres o cuatro páginas. Estos relatos suponen el último paso de ese proceso de alejamiento del yo de la novela: son historias abstractas, despojadas de toda idea del “yo”, protagonizadas por “el actor” como personaje genérico. Por imitar el lenguaje del guion cinematográfico, se trata de narraciones objetivas, externas a la conciencia de unos personajes que actúan movidos por fuerzas extrañas, buscando esa idea de “acontecimiento”, de intensidad o de emoción, que no reside en la acción clásica ni en la psicología convencional. Por último, la novela se cierra con unas páginas de un diario en el que la primera persona ya no es la de Juan, sino la de Mateo Sarsil, confirmando ese carácter de alter ego, entregando definitivamente la primera persona a una voz ajena, a una voz que sea una mirada sobre el mundo, una voz de narrador.

El mayor logro de la novela contiene también su mayor peligro. El peligro reside en que en esa búsqueda de lo líquido, lo evanescente, del acontecimiento emocional no convencional, a veces puede llegar a provocar cierto rechazo por artificioso o por “excesivamente estético” (ya, no estoy seguro de que eso signifique algo, y, en el caso de que lo signifique, tampoco sé en qué lugar me sitúa a mí como lector, porque parece que estuviera pidiendo, no sé, una historia de mineros en huelga o algo así y que cualquier relato un poco más evanescente fuera condenable; no sé si me explico, espero que ustedes me entiendan). Reconozco que es una sensación que no me pasó durante la lectura, sino al pensar sobre ella, especialmente al pensar sobre la construcción de ese “yo” que domina en la primera parte de la novela y en ciertos momentos del resto de la misma: entonces, cuando sumaba-resumía todo lo que los personajes hacían, veía un mundo excesivamente “cool”, de personajes que se pasan el día bebiendo, acostándose, pensando en sus relaciones, rechazando cualquier idea estable o comprometedora, buscando instantes artísticos, “instalaciones”, es decir, buscando convertir su vida en arte en cada instante. Pero, como he dicho, ese peligro no apareció durante la lectura, porque ahí está el logro de la voz y el estilo del autor que casi siempre encuentra el tono adecuado, y es capaz de iluminar esos “acontecimientos” y construir un mundo poblado de personajes que se buscan a sí mismos, o que buscan algo que no saben muy bien qué es. Es, por lo tanto, una novela sobre ese proceso de inmadurez-madurez, que es algo que no está solamente en las biografías y en los relatos de los personajes, sino también en la misma estructura de la novela y en su planteamiento estético y metaliterario: buscar una forma lo suficientemente informe o abstracta como para expresar o reflejar esa forma sutil, emocional, de habitar el mundo. Es decir, buscar una vida alternativa a la forma establecida que se ofrece como inevitable aunque se derive en locura; o buscar una novela que se sostenga solo por fragmentos de intensidad, rechazando la forma establecida de novela; o buscar un cine en el que el director no tiene guion, sino que se limita a poner la cámara y los actores y esperar a que la película surja sin dominio, ni órdenes, como un surfista que flota en el mar esperando que aparezca la ola adecuada. ISABEL FLORS. EL VUELO DE LA LIBÉLULA (Amargord, Madrid, 2017) por PEDRO GARCÍA CUETO A este libro de la poeta valenciana le acompañan ilustraciones realmente hermosas de Adolfo Barranco Aparicio. Su portada está ilustrada por Damián Retamar, gran artista que ha participado ya en múltiples exposiciones y tiene un largo recorrido en la pintura. Con estos mimbres, el libro tiene notable interés y los dibujos de Adolfo van dando forma a ese sentir especial que transmite la poesía de la escritora valenciana, a través de la libélula, que incesante vuela a través de los espacios y que va dejando una mirada honda y verdadera. Hay una metamorfosis de la poeta en insecto. Todos los somos, porque volamos en el mundo observando el eterno devenir del tiempo. Poemas como ‘Estruendo de fe’ ya nos señalan ese poder del insecto en su vuelo. Hay una fuerza contraria que impide ese incesante volar, pero también una fe en la vida, en la escritura latente: Estruendo roto es el interior de la libélula. El quejido asciende sordamente desde el abdomen, el cerebro y la garganta del insecto azul… Hoy violeta ausencia. Violada su condición volante arrecia la tormenta interior que se vierte en lágrimas de paz. Esa “tormenta interior” del ser que vuela, que encuentra a su paso la violencia del mundo, su transcurrir, pero es su fe, la del amanuense, que va copiando las palabras, como la poeta los versos, en su fe por el lenguaje. Sin duda alguna, es la libélula el ser que va rociando todo, enamorando nuestros sentidos a través de este libro mágico (porque habla también de meigas y de brujas) y enigmático. Estos pictopoemas son un espejo de seres que viven el amor interior, su transcurrir temporal. Y vive el Mediterráneo, cuna de nuestra poeta, como dice el poema ‘Tiempo’:

La noche nos envuelve, tul de color memoria. Gotas del Mediterráneo, con olor del pasado gotean segundos; iluminan un sentimiento que se desborda entre las miradas hundidas en el recuerdo. Las gotas de ese Mediterráneo amado donde viven los seres invisibles que pueblan el universo fantástico de Isabel Flors, cuna e infancia añorada. También la poesía está presente en el poema, porque es ésta la que sirve para redimirnos de cualquier vacío, plenos entonces de voces y de ecos luminosos: La poesía se encarna en tonos y semitonos de ese tiempo errático que construimos. Poemas como ‘Esperanza’, ‘Contrapunto’ o ‘En julio’ van componiendo esta sinfonía donde reside el desencanto, la naturaleza, la creación, todo a través de palabras y dibujos que van explicando aún más la intensidad del verso, como el dibujo que aparece concretamente en el poema ‘En julio’, con dos cuerpos abrazados en un fondo naranja y marrón que parece decirnos que los cuerpos son nuestro espejo, en él nos miramos y cobramos nuestra verdadera dimensión existencial, el motero y la libélula, seres errantes que se encuentran y que representan lo que se va, lo que se escapa de las manos. El libro habla de “alfabetos del desamor” porque son estos donde vamos componiendo el rompecabezas de nuestra vida, entre afecto y desafecto, entre el ser y el no ser. Aquí sobrevuela esa poesía que es fantasmagoría, que se presenta, pero que se desvanece, como aquello que es mágico en realidad. En los poemas que inician el libro, ‘Entre Atlántico y Cantábrico’ con la ilustración de un mar tempestuoso, vemos el mar que es en realidad Isabel Flors, derroche de calma y de furor, como ese mar en el que nos miramos, trasunto de la vida que pasa, como el rumor de las olas que rompen en la orilla. La portada, como hemos apuntado, está llena de misterio: la mujer que piensa, los libros que están en la mesa y el mar de fondo, quizá todo lo que resume el libro, una mujer amada y desamada, unos libros que son espíritu de creación y nos alimentan cada día, y el mar, un enigma que no podemos descifrar. Un libro, sin duda, para conservar en nuestra retina para siempre y, por ende, en nuestro corazón. JOSÉ LUIS ZERÓN HUGUET. PERPLEJIDADES Y CERTEZAS (Ars Poetica, Oviedo, 2017) por NATALIA CARBAJOSA El estado natural del poeta, lo mismo que el del cazador, es la espera. En lugar de permanecer agazapado al acecho de las palabras que, con un poco de suerte, puedan vibrar y manifestarse desde la quietud y la oscuridad, la diferencia es que su sed de presa sólo parece aliviarse caminando, saliendo al encuentro de lo mucho o poco que le depare el camino. Tanto da el callejón de la ciudad, con sus luces ambiguas, como confrontar el desasosiego a campo abierto: su lucidez y su condena le convierten en un incansable dromomaníaco. Sigo a José Luis Zerón desde El vuelo en la jaula, libro que publicó en 2004. Desde ese paradójico vuelo, todos sus títulos revelan la obsesión con el espacio que se habita: Ante el umbral (2009), Las llamas de los suburbios (2010), Sin lugar seguro (2013) y De exilios y moradas (2016). En todos ellos, Zerón es fiel a un estilo denso, en ocasiones oscuro, que remite al ritmo interior de quien, sabiéndose perdido de antemano, reduce el paso sin dejar de avanzar/cantar. En todos ellos aflora la naturaleza no como espacio idílico sino como el continuo de una colonización urbana imposible de obviar, que perpetúa sus desechos y su manifiesta caducidad humana en los mismos senderos por los que se difumina. Zerón se convierte así en testigo de que también en la podredumbre, en nuestra aniquilación serenamente anunciada, hay pensamiento, y hay belleza. Este nuevo libro, Perplejidades y certezas, se aparta en el título de la alusión al lugar, no así de la paradoja. Sin renunciar a su estilo deliberadamente —que no gratuitamente— intrincado, se percibe en estos poemas en prosa, casi aforismos, un desbroce que aligera con oficio la impedimenta del caminante-poeta, acaso con la sabiduría de quien ha aprendido a decir más con menos. La “Salutación” que lo preside certifica cómo el acto de nacer es llegar a una intemperie hostil, cuyas señales habrá que recorrer y descifrar hasta donde el misterio de existir lo conceda. El locus concreto, la sierra de Orihuela, hace emerger también al poeta-naturalista, atento a los mínimos ademanes de los arbustos, las flores, la luz, los insectos. Zerón se detiene a nombrar lo que merece ser nombrado y consigna, desde una actitud contemplativa, tanto su exaltación como los límites de su tarea: «Mi corazón aún late de asombro, pero el lenguaje falla». Sin idílicas esperanzas, comprueba lo que le lleva dictando desde hace años su propio existir, en los pasos y en la poesía: «Persevera el humus de una realidad no elucidada».

El lector puede reconocer así, libro a libro hasta llegar a este último, una voz que huye de la anécdota biográfica para acercarse a una versión de sí misma mimetizada en el espacio y, hasta cierto punto, extraviada de su ser inicial; de ahí la extrañeza, necesaria e inconfundible, del idiolecto en el que se transcribe semejante transformación. Entrar en la poesía de José Luis Zerón no es una tarea cómoda. Es seguirle hasta confines expresivos y existenciales semejantes a los cambios de rasante de las antiguas carreteras, que ocultaban la secuencia de la curva siguiente, o el siguiente trecho, y que había que seguir recorriendo sin tener nunca la certeza de dónde acababan. Este libro concreto, sin embargo, es un más que recomendable punto de partida para quienes aún no la conozcan. Especialmente reveladora la sección “Apuntes para una poética”: «El poema es como un pájaro atrapado en el deseo de ascender». Perplejidad con alas. GERARDO RODRÍGUEZ SALAS. HIJAS DE UN SUEÑO (Esdrújula, Granada, 2017) por EVA RÍOS SÁNCHEZ Hijas de un sueño es la opera prima de Gerardo Rodríguez Salas, prologada por Ángeles Mora. En 1999 Rodríguez Salas cursó un máster de Estudios de Género en la Universidad de Oxford y más tarde presentó su tesis doctoral sobre Katherine Mansfield, que obtuvo el Premio de Doctorado. Desde entonces su investigación se ha centrado en estudios de las mujeres y de género, que permea igualmente su primera incursión literaria. Este libro te atrapa ya con la portada. Si te acercas a la niña del dibujo, ella te cogerá de la mano y te guiará con su candil por esa bola de cristal que constituye el universo de Hijas de un sueño, que gira en torno a Candiles, un pueblo andaluz imaginario que bien puede ser tu pueblo, el de tu médico, el de tu mejor amigo, el del autor, ninguno de ellos o todos a la vez. Como doce planetas de distintos colores y formas, los doce relatos que componen este libro dan vueltas alrededor de su estrella, Candiles, que brilla como el candil (de ahí el nombre del pueblo) que sostiene la niña de la portada. Incluso las historias que no acontecen en ese pueblo siempre acaban reflejando una parte de Candiles. Para visitarlo entramos en la piel de personajes de lo más variopinto, siendo la mayoría de ellos personajes femeninos. El propio título del libro y la niña de la portada ya dan una pista. Además, los que no son mujeres también forman parte de esa minoría por no empuñar una masculinidad hegemónica: hombres considerados “menos hombres” por su homosexualidad, travestismo, transexualidad, religiosidad o edad avanzada. Lo curioso es que cuando te encuentras a estos personajes en las páginas cara a cara te asalta una extraña sensación, como si los conocieras de antes. Y cuando paseas por las calles de Candiles te parece que ya has pasado por allí, que has visto sus plazas, sus paisajes o sus casas. Incluso puede ser que creas estar respirando el mismo aire. Pero, ¿son reales esas sensaciones? Quizás sí, quizás no. Todo esto forma parte de la magia del universo de Hijas de un sueño. «Cuando la abuela nació el mundo empezó a morir». Con esta frase, la primera del primer relato, el autor establece uno de los temas principales del libro. No olvidemos que los relatos giran en torno a un pueblo y lo que éste representa: unos valores que, para bien o para mal, marcan una manera de hacer las cosas. El hecho de que la abuela muera y lo sepamos desde el primer momento significa que parte de esa forma de vida muere con ella. ¿Y eso qué implica? Que a las siguientes generaciones sólo nos queda vacío donde antes había costumbres y valores que, gracias a nuestro amor por la sociedad del bienestar, es posible que nunca recuperemos. El autor los saca a la superficie y alerta sobre esa pérdida, haciéndonos recordar a unos y aprender a otros que las cosas no fueron siempre como lo son ahora. Además, para enfatizar esta pérdida, ‘Aceite y jabón’ es otro relato que realmente pone el dedo en la llaga. El primer relato, el más extenso, es el que da nombre al libro y sirve como pista de despegue para el lector. El estilo comienza siendo sencillo y la historia, en conjunto, realista. Sin embargo, hay ciertos toques oníricos que te avisan de que el avión va cogiendo velocidad y que vas a abandonar tierra firme en breve. ¿Conoces esa sensación, justo cuando el tren de aterrizaje se está despegando del suelo, en la que no sabes si sigues rodando sobre la pista o no? Son dos o tres segundos en los que te da un vuelco el estómago y sientes cierta confusión. «Las hermanas suspiraron y compartieron una mirada cómplice, como si esa conversación hubiera existido». Luego respiras de nuevo y sabes que estás en el aire, entre las nubes, y que ya no hay vuelta atrás. Cada relato lleva una cita introductoria de distintos autores que contextualizan lo que nos vamos a encontrar en esa historia. Federico García Lorca es el autor que introduce el segundo relato, ‘No duerme nadie’, y será una referencia clave no sólo en este relato, sino a lo largo del libro en general. En este relato en concreto nos movemos entre nubes espesas y oscuras que nos llevan a Nueva York y nos traen de vuelta a España en cuestión de segundos, entremezclando distintas historias que hablan de muerte. Aquí hay que perderse entre las nubes y soñar, porque hablamos de uno de los relatos más experimentales de Hijas de un sueño. Digamos que el libro se divide en dos tipos de relatos: aquellos en los que puedes entrever entre las nubes y aquellos en los que no ves tierra por ninguna parte, sólo nubes compactas. Los primeros, aunque nunca dejan de lado ese mundo onírico, son más concretos y realistas; los segundos, en cambio, se caracterizan por una base fantástica más evidente y una estructura más abstracta y complicada. Éste es el caso de ‘No duerme nadie’, pero también de otros relatos como ‘A la vuelta de los sueños’ o ‘Espejismo’. En este lado más abstracto del libro el estilo también se complica. Aunque aparentemente sigue siendo sencillo, los recursos estilísticos y las referencias literarias pueden dificultar el viaje como lo hacen las turbulencias. ‘A la vuelta de los sueños’, por ejemplo, se centra en la idea de la eternidad en general y el amor eterno en particular, desarrollándola a través de la historia de dos amantes que se reencuentran una y otra vez desde el siglo IV a. C. hasta la actualidad. Para entender este viaje tenemos que conocer la historia general de ciertos personajes reales y ficticios. Además, entre otras, encontramos referencias literarias a Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, y a Orlando, de Virginia Woolf, dos obras que se construyen sobre el poder de la imaginación y la fantasía. Luego tenemos que encajar distintas escenas, entre ellas una playa y una reunión en un café, teniendo en cuenta que no sobra ni una sola de las palabras que el autor utiliza para describir estas escenas. Hay quien encuentra las turbulencias terroríficas y hay quien las encuentra emocionantes; yo soy más de la segunda opción. Es cierto que requieren un control especial del centro de mandos, pero hacen que el viaje resulte más trepidante. Entre los relatos más realistas están ‘Retales’, ‘Lagartijas’, ‘La lámpara’, ‘Aceite y jabón’, ‘Doce mariposas’ o ‘Babel’, aunque este último, más que toques oníricos, tiene brochazos de pesadilla. Comienza con una violación, lo que, observando las noticias recientes, desgraciadamente nos devuelve a la realidad más horrible. Por si esto fuera poco, los personajes principales son algunos de los más humanos que aparecen en este libro, lo que aporta más cercanía si cabe. La cita que introduce otro de los relatos, ‘Retales’, de Katherine Mansfield, dice lo siguiente: «Todos estaban en el escenario. No eran solo espectadores. Estaban actuando». Y no podría ser más acertada, pues en ‘Retales’ y en Candiles en general es precisamente esa actuación en el teatro de la vida lo que encontramos. Por el contrario, en ‘Babel’ los personajes van a huir de ese escenario, ese mundo artificial en el que nadie se muestra como es realmente, en el que cada uno tiene un papel asignado y una máscara. ¡Ay del que ose intentar quitársela! En ‘Babel’ lo hacen y huyen de Candiles. Pero sólo consiguen huir físicamente, nunca en espíritu. Y esto es lo más interesante, Candiles está siempre presente. Como mencionaba antes, los relatos giran como planetas alrededor de ese pueblo; la elíptica que realiza este relato alrededor de Candiles es posible que se aleje más de su estrella que las demás, pero nunca se aleja del todo. Algo similar pasa en el último de los relatos, ‘Doce mariposas’, un cierre perfecto para Hijas de un sueño. Más que nunca, las protagonistas parecen hijas de un sueño, aunque en realidad son hijas de un acontecimiento verídico que se intenta ocultar. El autor juega con esta idea de realidad-ficción durante todo el libro, pero aquí se ve claramente. «En Candiles se habla de leyenda y hay que contarla en voz baja y nunca, nunca, delante de los hombres, porque les hierve la sangre y pegan puñetazos en la mesa». De nuevo, al igual que en el caso anterior, este hecho se intenta ocultar en Candiles, pero también en cualquier pueblo y ciudad de España. Hasta que es demasiado tarde y desborda los noticieros, las redes sociales y las conversaciones. Desgraciadamente.

El aterrizaje al terminar el último relato es verdaderamente abrupto. Pero nunca es fácil aterrizar en medio de un temporal huracanado; tocar tierra en estos casos se convierte en un milagro. Luego miras por la ventana y ves la realidad de lo que hay ahí fuera. Este libro arroja luz sobre múltiples puntos ciegos de nuestra sociedad, tales como violencia de género, homofobia, sexismo y, en definitiva, cualquier discriminación por llevar la contraria a los principios del patriarcado. Y luego hay magia, hay mucha magia. No sólo la de los cuentos de hadas, la que representa Rafael en ‘La Cueva’, sino la que no se suele ver a simple vista, como la decisión de Sor Vicenta, Matilde y Reme en ‘Hijas de un sueño’, la de Lucía al comienzo de ‘La lámpara’ o la de la madre de la protagonista de ‘Aceite y jabón’. Hablo de actos cotidianos que nos recuerdan que la humanidad también tiene cosas buenas, que Candiles representa unos valores que no debemos perder. Que la magia del candil no debe apagarse nunca. Que está en nuestras manos. ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. ESTADO LÍQUIDO (La isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ La poesía actual, seguramente como la de cada época, tiene un reto que además no puede ser orquestado, sino que es individual, de autores dispares, y que han de resolver desde distintas situaciones. Más que el equilibrio se trata de encontrar la sintonía entre la tradición y la contemporaneidad. Salir de la pura repetición aportando algo que tenga el sello de los tiempos actuales. Hay propuestas de urgencia y que a veces, como sucede ahora, incluso tienen la aceptación de un público que no desprecia a la tradición, sino que más bien la desconoce y cae con frecuencia en la ingenuidad de recorrer un camino ya transitado como si lo estuviera inventando (como sucede ahora con cierta poesía de un romanticismo anacrónico al que apenas le queda algo del ímpetu del Sturm und Drang). Otra cosa son propuestas como las de Abraham Grajera con O futuro (Pre-Textos), José Luis Piquero y Tienes que irte (Isla de Siltolá), Gabriel Insausti con Línea de nieve (Pre-Textos), por citar tres libros con los que he disfrutado de una manera especial en el último año, y ahora Estado líquido de Antonio Rodríguez Jiménez. Antonio Rodríguez Jiménez ha conseguido un equilibrio interesante entre una concepción poética ya claramente asentada, tradicional en el mejor de los sentidos pero agotada —no tanto para el lector (la buena poesía siempre sale a flote) como para el creador— y una visión del mundo moderna y contemporánea. Por ejemplo, Estado líquido se abre con “Espectadores”, una sección del libro donde el mundo que aparece reflejado es el de la proximidad familiar, con una acerada visión del porvenir que no anula la ternura de ciertos poemas sino que le da un nuevo sentido de resistencia. Tal vez el primer poema, ‘La sombra del ciprés’, evoque una sombra literaria más que una experiencia con ese giro último que introduce la certeza del “ingrato futuro”. Poemas de resistencia, combativos desde el vientre, desde la foto de familia como en el poema ‘Pequeña soñadora’ o ‘Diversidad funcional’, entre otros. Pese a este tono, hasta cierto punto emparentado con la elegía de finales del siglo XX, el poeta sabe darles un tono actual, sin exhibición formal, que fluye con un lenguaje claro pero medido, sin que eso asfixie a los poemas con un exceso de formalismo al que ya pudiéramos estar acostumbrados. No es ya elegía, es combate, certidumbre de la barbarie. Oxígeno es la palabra que me evocan, ciertos temas rayanos en el tópico, pero con un nuevo aliento. Se nota que Antonio Rodríguez Jiménez es un poema con formación, es decir, con eso que últimamente no vemos en muchas propuestas, un poeta que reconoce la belleza de las lecturas, que deja de pronto un eco voluntario de la tradición como ese “bordón de risas” casi hernandiano, por ejemplo. Ese conocimiento es una de las claves para que el poeta no caiga en la ingenuidad de inventar lo ya inventado y ponerse en evidencia. Por el contrario, si evidencia algo es su disfrute inteligente y el aprovechamiento de aquello que aprendimos con el placer contagioso de leer. En la segunda parte, “Fábula”, hace más explícita esta poética, pero sin desvelar del todo algo que es más una pregunta que una respuesta, el sentido que pudiera tener para el poeta la escritura («No rompas el misterio de saber lo que escondes»), aunque en poemas como ‘Estado líquido’ es claro y contundente. El libro se cierra con una tercera parte, “Tierra firme”, donde toma forma algo que aparece ya desde el inicio, el compromiso ético con la realidad. No es poesía social, es poesía humana, una crítica de la barbarie. Y esta idea lo emparenta claramente con la propuesta de otro poeta albaceteño, amigo de Antonio Rodríguez Jiménez, y al que dedica el impresionante poema ‘A’. Aquí también encontramos esa fruta comprada en el mercado y que la actualidad amarga, como en Barbarie de Andrés García Cerdán, hasta la inquietud y el dolor humano. La barbarie, que ya aparece en los poemas de la primera parte de forma concreta, aunque vestida con la familiaridad de lo cercano y que evidencia el poema ‘Los bárbaros’ con el que se inicia la segunda parte. Esa barbarie que no nos es ajena, que forma parte de nosotros y que el poema intenta mirar cara a cara.

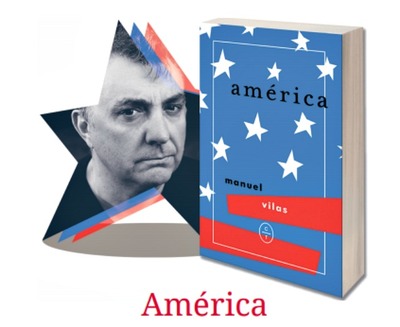

Cómo seguir escribiendo poesía y ser contemporáneos a la ternura y a la barbarie de nuestro tiempo. Tal vez haya otras maneras de resolver este dilema, pero no están en Estado líquido. Me preparé a conciencia para decir lo mismo que ya habían dicho muchos, pero eso ahora da igual: me voy fundiendo como todos vosotros en un magma sin nombre ni función, torrente líquido que pronto será piedra o polvo o nada y no se quejará. Es el destino. MANUEL VILAS. AMÉRICA (Círculo de tiza, Madrid, 2017) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Se supone que lo primero que ha de hacer un crítico (o reseñista o comentarista) es informar al público del género al que pertenece la obra tratada. Reconozco que a mí me produce una pereza infinita dicha tarea: creo en el texto, en su poder comunicativo, en su libertad salvaje, especialmente visible en libros como América. Digamos que es un “libro de viajes”, claro, para que no haya equívocos. Pero América es ante todo un texto de una potencia poética inmensa, como casi todo lo que escribe Vilas: da igual que se etiquete como cuentos, como novelas o como libro de viajes o libro de poemas. Vilas, como su adorado Whitman, convierte en poesía todo lo que toca, desde Walmart hasta el Mini Cooper. Su mirada y su imaginación es la de un poeta. Y su respiración, y su ritmo. Pero vamos a América. Lo primero que ha de saber el lector es que este libro está lleno de Vilas, lleno de la primera persona. Que nadie espere un razonado, mesurado o documentado tratado sociológico, económico, antropológico, sobre América. Lo que encontramos es a Manuel Vilas recorriendo América, mirándola, mirándose a sí mismo en América, pensando en su vida y en las vidas de todos los que han pasado y no han pasado por América: «Este libro es autobiográfico y cuenta mis viajes por muchas ciudades norteamericanas. Entonces, dedico este libro a mi desesperación americana. Por muy grande que sea la desesperación de un país o de un continente, más grande será siempre la mía». Esas palabras de ecos juanramonianos que encontramos en la ‘Dedicatoria’, situada a modo de prólogo, dejan claro el propósito y el tono lírico del libro. Cada capítulo de América cuenta la estancia o, mejor dicho, el paso del autor por una ciudad americana (Iowa City, Houston, Chicago, Panamá City, Miami, Nueva York, etc.). Habla de ellas, recorre sus calles, sus cafeterías y restaurantes, sus hoteles, sus museos. Pero, según avanzan las páginas, el lector se va dando cuenta de que el tema central de América no es el país, ni el continente, ni sus ciudades. El tema es la vida, y es la muerte y, sobre todo, es el tiempo. El tema de América es el hombre, enfrentado a la trascendencia y la insignificancia del olvido. Es, por eso, un libro lleno de emoción, de la emoción poética y humana de quien consigue situar todo aquello que observa frente al abismo de la muerte, que es el espacio donde trabaja la mejor poesía y la mejor literatura, la que define al hombre en sus límites, en su grandeza trágica y en su miseria cómica. El gran “truco” de América es conseguir que lo que debería ser un libro sobre un espacio (un país, unas ciudades) se acaba convirtiendo en un libro sobre el tiempo. Porque, aunque el viajero, el protagonista (Vilas) ocupa y observa ese espacio en la actualidad de 2014 o 2015, en realidad hay una técnica continua por la cual el eje temporal se agranda, hacia el pasado y hacia el futuro. El resultado es que el espacio se convierte en recordatorio de la muerte, en lo no humano que permanece, frente a las vidas de todos los que han pisado esa ciudad, que son efímeras, a pesar de su fama, su éxito, su gloria: son ciudades llenas de muertos, de gente que ha vivido y ha amado y ha muerto como todos los que habitan ese presente que observa el autor. Esa asimetría entre la vida breve del hombre, que pisa un espacio eterno e infinito, llena el libro de una melancolía que Vilas consigue hacer épica y celebratoria al mismo tiempo. Es la melancolía del que quiere ser eterno, la desesperación de quien ama tanto la vida y la celebra en tan alto grado, que se asombra ante la muerte, ante la imposibilidad de que no haya espacio en la eternidad para el hombre, para ningún hombre: ni siquiera para Cervantes, ni para Elvis, ni para Lou Reed, ni, por supuesto, para Vilas: Aún se venden vinilos de John Denver en los mercados de discos usados en Madrid. Un apellido de músico y una ciudad. El músico está muerto, pero la ciudad vive. ¿Quién recuerda a John Denver? ¿Quién me recordará a mí? ¿Quién recuerda a nadie? Las ciudades permanecen, pero sus ciudadanos se marchan, y vienen otros ciudadanos. Vilas es el protagonista del libro, no América. Y Manuel Vilas es un escritor, un poeta español, viajando por América, la tierra del pop, la tierra que hace a sus artistas universales, famosos a escala mundial. Y la melancolía que respira este libro es la de su protagonista, consciente de que no es Elvis, ni es Lou Reed, porque es un escritor, un poeta, condenado a la insignificancia social, que tiene vedada la inmortalidad de la fama. Y es la melancolía también de quien es consciente de que tampoco es Auster o Philip Roth o Allen Ginsberg, porque es español, escribe en español y tiene también cerrada esa puerta de la fama literaria universal. Y, al mismo tiempo, es una celebración de todos los músicos pop y un canto de amor por la literatura norteamericana, y la española y la latinoamericana, por todos esos hombres que han dedicado su vida y su miseria a la creación. Una celebración de esos hombres, más que de sus obras, porque el protagonista se hermana en ellos, en su humanidad, en su vejez (Bob Dylan) o en su niñez (T. S. Eliot) o en su miseria económica (Poe). Es un libro sobre el hombre, que quiere ser inmortal, que quiere, al menos, ser famoso, amado por el mundo entero. Qué menos que eso. Es este un libro, pues, sobre Vilas, un escritor español, y es un libro sobre cultura. Cada ciudad americana es un nombre asociado a ella. Se habla de cultura pop y de “alta cultura”. Se lamenta (mejor dicho, se constata) la pérdida de importancia de la literatura: Se quiera o no, los Sex Pistols fueron la última provocación consistente, de carácter político, que trajo el pop. Una simple canción como ‘God Save the Queen’ removió más conciencias que cien años de literatura social. El pop se llevó por delante a la literatura, en tanto en cuanto esta ya era incapaz de escandalizar. No es un lamento decadentista al estilo de, por ejemplo, José María Álvarez. Es decir, no adopta Vilas ese papel de ser el último ser civilizado frente a la llegada de la barbarie. Hay una melancolía, no un lamento. La melancolía de saber vedado el acceso a la fama mundial, a la influencia global. La melancolía de saberse equivocado, como si se diera cuenta de que ha errado el camino: La poesía es un género literario muerto. No le importa a nadie. En eso coinciden Estados Unidos y España: la poesía en papel o en libro está tan muerta en un país como en el otro. (...) El libro que tengo entre las manos se titula Tus pies toco en la sombra y otros poemas inéditos. En realidad, Pablo Neruda, como Cervantes, Shakespeare o Dante, es inédito y seguirá siendo inédito para la mayoría de la gente. Podría reeditarse Residencia en la tierra bajo las mismas premisas: aparece un libro inédito de Pablo Neruda titulado Residencia en la tierra, magnífico título, y para un noventa y cinco por ciento de los quinientos millones de hablantes del español sería una noticia aceptable. Es un tema recurrente, que contribuye a esa melancolía general que respira todo el libro. Pero nunca suena a queja contra el mundo, contra las nuevas generaciones, contra una juventud que apenas aparece: Se murió no hace mucho el escritor español Rafael Chirbes, la muerte de Bowie me lo ha recordado, y me resulta inevitable comparar las dos muertes. No hay nada más triste que un escritor español muerto. Si vivos ya son tristes, imagínatelos de muertos. La muerte de David Bowie ha sido un acontecimiento universal, y la de Rafael Chirbes no lo ha sido, porque la muerte es hija de las categorías de la vida. La muerte en la literatura, a día de hoy, no tiene fama. El entierro de Víctor Hugo fue multitudinario porque en el XIX la literatura era el pop de hoy. Bowie fue un nuevo Víctor Hugo. No hay un ataque al “enemigo”: la cultura pop aparece ensalzada, comentada y analizada desde esa perspectiva más poética que ensayística que define todas las reflexiones del libro. La cultura pop es la cultura de América y, por tanto, es la cultura del presente y la que permite el acceso a esa inmortalidad de segunda categoría que es la fama. Pero la melancolía se extiende también sobre los grandes nombres de la cultura pop. Ellos tienen la fama y la influencia, no los escritores. Pero tampoco su nombre será inmortal, porque también esa fama va a desaparecer, porque el Tiempo es el otro gran protagonista de América: Sus fans no lo saben, pero David Bowie va ya camino del olvido. Dentro de diez años su recuerdo entrará en la zona brumosa y aburrida que produce lo que se va quedando antiguo. Dentro de veinte años comenzará el desvanecimiento de la cultura y de la mitología donde Bowie reinó. Dentro de treinta años, será nostalgia. Dentro de cuarenta, historia antigua. Nadie puede luchar contra la muerte y su sentido dentro de la Historia. David Bowie, dentro de cien años, será la nada. Como hemos dicho, es un libro sobre Manuel Vilas, escritor español en América. Y esa, la de ser español, es otra de las frustraciones, de los elementos de melancolía. Ser español, escribir en español es otro error, cuando lo que se busca es la inmortalidad: No es lo mismo ser un escritor neoyorkino que un escritor madrileño. No es lo mismo ser Philip Roth que Francisco Umbral. Uno lleva dioses confusos en la cabeza. A unos les ayuda su lugar de nacimiento a construir un mensaje universal. Nueva York ayuda a sus hijos. Está protegiéndolos siempre. No es lo mismo ser Dustin Hoffman que Alfredo Landa. No es lo mismo ser Julio Iglesias que Elvis Presley. Pero da igual. Todos se mueren, y eso tiene gracia. Al final todo es podredumbre: podredumbre de oro y podredumbre de viento. Pero, además de la melancolía de esos temas, está siempre la visión humanista y materialista de Vilas. A pesar de que el libro está lleno de grandes nombres, nombres inmortales, autores de grandes obras inmateriales, espirituales, artísticas o como queramos llamarlas, Vilas siempre pone el foco en el hombre y, el hombre, al margen de su fama o de su lugar en el mundo, no es más que un ser sometido al tiempo: ¿Con quién habla Bob Dylan todos los días? ¿Con sus hijos? ¿Con su manager? Tal vez no hable con nadie. Tal vez solo vea la televisión. Tal vez solo esté, y el simple hecho de estar explique su vida de hoy. Además, los amigos se han muerto. Se murió Johnny Cash en 2003 y se murió con solo setenta y un años, con tres menos de los que tiene Dylan hoy. Se murió George Harrison y se murió Lou Reed. ¿Qué piensa Bob cuando los colegas se van de gira con los muertos? No piensa nada, simplemente viaja y se sube a un escenario. Decide no pensar. Para no pensar que se está muriendo. Porque se está muriendo, pero los Estados Unidos perseverarán, durarán, continuarán. Tras su muerte, el país prevalecerá. También es un libro que habla mucho de dinero. El dinero como una forma de situar al personaje en lo humano, en el mundo real. Y aparece de muchas formas. La pobreza de los escritores, esa falta de reconocimiento social que se une a la falta de recompensa económica, es una de ellas: La pobreza de los escritores me deprime en este instante. Vuelvo a mirar a las bibliotecarias de Special Collections y pienso que ellas no son pobres. Tendrán una nómina razonable. Me levanto de mi silla y salgo a los enormes pasillos de la biblioteca, en donde hay sofás, con alumnos tumbados en ellos y trabajando en sus ordenadores portátiles. No hay ninguna relación posible entre el tiempo pasado que registran estas cartas de escritores latinoamericanos con el presente. Esa desconexión me desconcierta. No sé qué sentido tiene perder mi tiempo con las cartas que escribieron los muertos. Porque todas estas cartas están escritas por muertos, o por ancianos a punto de morir, y yo aún soy joven y debería dedicar mi tiempo a alguna empresa más decente, más viva. (...) Salgo de la biblioteca, salgo a la calle y está nevando en Iowa y ha salido la luna y me alegro de estar vivo y de no ser un muerto ilustre con su nombre escrito en un remite. La bestia innoble del fracaso echa su aliento en mi nuca. Hay muchos más temas, claro, y aparecen, como en la buena poesía, unos motivos líricos que van resonando de capítulo en capítulo: los Simpson, el frío, los zombis, etc. Con los Simpson intenta captar Vilas la esencia política y sociológica del presente basada en la ausencia de gravedad o de trascendencia, en la superficialidad y el dominio de la familia como entidad suprema occidental: Nadie lo diría: es la hermosa y estrellada noche americana en que Martin Luther King abrazó a Homer Simpson. Una noche de igualaciones sociales y políticas, sí. Porque ser americano es ser Homer Simpson, cualquiera, al fin, puede ser americano. De eso se trataba. De la obtención de la ciudadanía estadounidense desde la nimiedad, desde la obesidad, desde las razas fallidas. (...) Un anti-William Faulkner, eso son los Simpson. Un antídoto contra cualquier drama pasional, religioso o étnico. Con la figura del zombi entramos en un símbolo más complejo, en el que se une la relación del americano con su urbanismo sin centro y con un territorio inmenso, dentro del cual desaparece la idea de pueblo, de comunidad, y la soledad del zombi es la que predomina. Pero el zombi también hace referencia a esa soledad mayor, la soledad del hombre frente la inmensidad de un tiempo y un espacio que se los va a tragar. En cierto modo, Vilas es también un zombi, como lo son todos esos escritores españoles o latinoamericanos que van, como él, de congreso en congreso, de universidad en universidad, vagando sin rumbo y sin más destino que la muerte y el olvido. El frío, por el contrario, es la naturaleza, lo real: la manifestación de una divinidad que dignifica al hombre, lo sitúa en el universo como una certeza. El frío no es americano. Es un dios que habita en América como en Huesca («Te puedes enamorar perdidamente del frío. El frío es real»). Hay una presencia oscuramente y melancólicamente manriqueña en América. No en la vertiente moralista de Manrique: no hay moralismo aquí. Pero sí en el continuo ubi sunt que contienen estas páginas. Y también en la idea persistente de la memoria, de la fama, de la inmortalidad, así como en la repetición de la idea de la fugacidad y la mortalidad. Es Manrique mezclado con Whitman, algo que tal vez solamente Vilas puede hacer. Es un libro profundamente melancólico, con esa melancolía de quien ama demasiado la vida y se ama demasiado a sí mismo como para permitirse aceptar el olvido y la muerte, aunque continuamente intente adoptar esa serenidad que Jorge Manrique ensalzaba en la muerte de su padre. Y con la muerte, la de Vilas, claro, porque de eso trata América, termina el libro:

Y mi sueño crepuscular es envejecer en una buena habitación en algún hotel perdido en el Midwest. (...) Y que la ventana dé al aparcamiento, y contemplar el movimiento diario de los coches. El envejecimiento de los coches. La oxidación de la vida. El paso de los años sobre las naciones. El paso del capitán del tiempo sobre los imperios. Y que cuando me muera los trescientos veinte millones de estadounidenses que aún sigan vivos recen una buena oración por mi memoria. Y que digan: Verdaderamente, este tipo era uno de los nuestros. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS