|

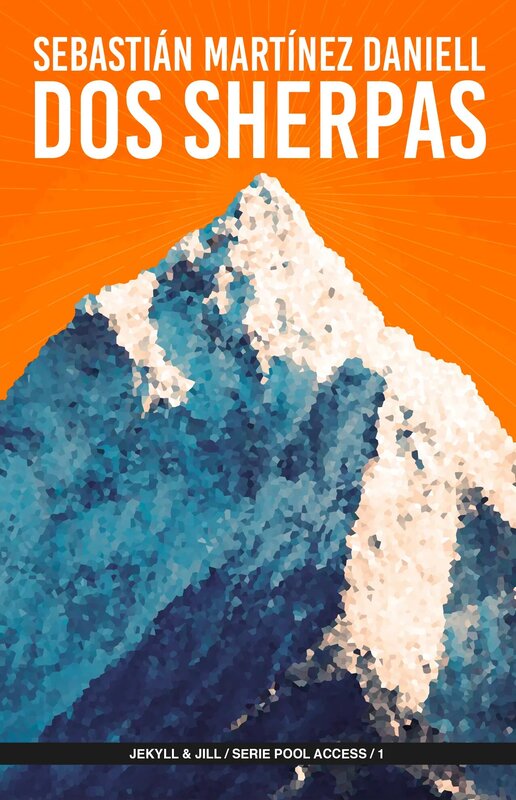

SEBASTIÁN MARTÍNEZ DANIELL. DOS SHERPAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2022) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR En Dos sherpas no pasa nada. Es una novela prodigiosa, una fiesta de la escritura. El planteamiento argumental es sencillo y de reminiscencias beckettianas. No incurro en spoiler alguno si lo resumo de la siguiente manera, copiando aquí el primer capítulo de la novela: «Dos sherpas están asomados al abismo. Sus cabezas oteando el nadir. Los cuerpos estirados sobre las rocas, las manos tomadas del canto de un precipicio. Se diría que esperan algo. Pero sin ansiedad. Con un repertorio de gestos serenos que modulan entre la resignación y el escepticismo».

Ese es el eje vertebrador de la novela, el mcguffin argumental. En torno a esa escena, en la que dos sherpas contemplan el cuerpo de un turista inglés que ha sufrido un accidente mientras deciden cómo actuar, la narración va ampliándose, alejándose y volviéndose a acercar como atraída por el magnetismo irremediable de las incógnitas que plantea: está vivo o muerto el inglés, por qué se ha caído, qué deberían hacer ante ese cuerpo inmóvil. Los movimientos circulares (o elípticos, o espirales) que la narración efectúa a partir de ese accidente llevarán al lector a lugares tan insospechados como: a) la escena inicial de una obra de William Shakespeare, b) un recorrido por el colonialismo explorador occidental, c) una huelga de sherpas a raíz de una trágica avalancha, d) una escena vagamente erótica del pasado de uno de los sherpas, e) consideraciones sobre el impresionismo de Monet y Renoir... Dejamos aquí la lista, que podría continuar varias líneas más. Ese fragmentarismo no es, sin embargo, sinónimo de caos o de desorden. Hay un lento y pausado, casi imperceptible, movimiento gravitatorio de todas esas “digresiones” que nos alejan de la montaña y de la contemplación silenciosa del cuerpo inmóvil del inglés. Sebastián Martínez Daniell consigue una voz narrativa magistral, desapegada, que impulsa al lector a dejarse llevar por ella. Parafraseando al propio autor, podría decirse que esa voz y ese tono narrativo es uno «sin ansiedad, con un repertorio de gestos serenos que modulan entre la resignación y el escepticismo». La compleja y heterogénea arquitectura de la novela nos muestra que una imagen detenida, congelada, contiene el universo entero. En las estáticas posiciones geométricas que trazan el sherpa viejo, el sherpa joven y el inglés inmóvil, hay involucradas tantas historias, tantos relatos, tanta información, que un relato “convencional” que buscara respuestas inmediatas y frenéticas a ese accidente de alpinismo sería una traición al mundo, a la literatura. Dos sherpas es una propuesta zen e irónica, un koan narrativo que, de forma implícita y tangencial, parece denunciar el predominio irreflexivo de la acción y la aventura, la adrenalina de las películas de rescates de alta montaña, la investigación policial de las novelas de intriga. Pero, sobre todo, como dije al principio, es una novela construida en su escritura, frase a frase. Ningún enunciado es previsible, común. Hay poesía sin lírica en cada párrafo, en el silencio que consigue introducir entre línea y línea, en la mirada despojada, lejana y precisa con la que narra cada escena: Pasaban las mujeres por la orilla del mar como los hunos. Pasaban y dejaban el campo arrasado. Pasaban las mujeres, que miraban, o sostenían la mirada un instante antes de sumergirse. Pasaban y sherpa viejo, aún joven, se sentía poca cosa, se sentía casi nada; se miraba los tobillos apenas rozados por las algas sombrías. La tenue corriente que vuelve, la arena húmeda y su aspereza. El regurgitar de la masa oceánica: el reflujo. Pasaban las mujeres y el sherpa volvía. El autor consigue instalar al lector en esa situación en la que espera algo, sí, respetando ese vestigio de pacto narrativo, pero lo hace cada vez más convencido de que lo único importante está en los detalles, en todo lo que rodea la escena o la intriga inicial; ahí está la vida, y ahí está la literatura para rescatar lo oculto que las tiránicas tramas trepidantes suelen ocultar. El lector, fascinado por los ritmos, las rotaciones y traslaciones de cada capítulo, de cada fragmento, espera algo, sin ansiedad, entre la resignación y el escepticismo.

1 Comentario

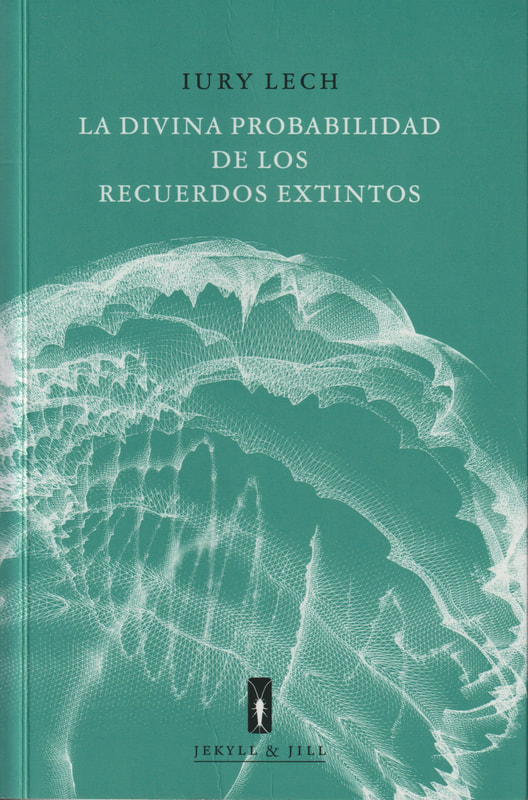

IURY LECH. LA DIVINA PROBABILIDAD DE LOS RECUERDOS EXTINTOS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2022) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Reconozco mi debilidad por los libros que establecen su relato como un viaje que se convierte en existencial, en la búsqueda de un sentido y la posibilidad de no encontrar ninguno que puede tener enfrentarse a territorios que ya paseamos en otro tiempo con la idea del retorno o por otros por los que nunca se pudo navegar y ahora funcionan como descubrimiento, aunque de ellos ya se espere algo. Sus escritores y protagonistas son seres literarios, escriban o no, que entienden el viaje como necesario, la búsqueda como recuperación de lo perdido, el hallazgo como posible, la construcción de la memoria como algo esencial. Escritores como Sebald, Chejfec, artistas como Long, Smithson, cineastas como Tarkovsky o Angelopoulos, poetas y artistas románticos como Wordswoth, por citar algunos y sin olvidar las epopeyas clásicas, se mueven en un viaje que, además, se convierte en un viaje por el lenguaje, por el léxico, los signos, los símbolos, por la temporalización de la obra en recorridos de orden musical, incluso. Y si además el autor, el ucraniano-español Iury Lech, es artista interdisciplinar, mi lectura se vuelve aún más abierta a todos los lenguajes. Enfrentarse al nuevo libro de Iury Lech se parece mucho a estar viajando en nuestra propia mente y en nuestros recuerdos o la ausencia de ellos, la memoria y el olvido, mientras tenemos de compañero a un personaje fascinante, Wolef, que supera todos los conceptos y estereotipos humanos que nosotros creemos inalterables, y que él deja a un lado mientras vuelve hacia unos recuerdos que en algún momento de su larga vida, que le convirtió en una especie de ser posthumano, le dejaron con una historia llena de agujeros y grietas que él quisiera reconstruir, como un arqueólogo que apenas encuentra los restos de algo que pudo ser posible, de algo que tal vez pueda hacer posible un retorno. Y a su vez, tan importante como él, el narrador le acompaña en sus desplazamientos en la búsqueda del pasado perdido para avanzar hacia el futuro o el presente posible. Nos faltan claves para saber quién es Wolef y quién el narrador-acompañante; pero de la misma manera que nunca conocemos la totalidad de lo que nos llega, como tampoco recordamos la totalidad de nuestra vida. La memoria crea y ocupa, y el olvido actúa y filtra lo que en su momento no creímos necesario. Y además reconstruimos la memoria con su uso. Funes el memorioso lo recordaba todo y sufría por ello, y otros necesitan escribir todo aquello que se olvida para volver al pasado necesario (Memento). Así que esa falta de claves nos vuelve activos, nos lleva al movimiento y la creación, lo que no se cuenta adquiere valor; y ante los misterios, los huecos de la existencia, la respuesta es poética: Wolef construye lo real sobre lo desconocido por extinto pero que debió ser conocido. Junto con el narrador, el uso de la memoria y el olvido serán generadores de lo real. Y en lo real queremos estar nosotros. Wolef es una presencia que pertenece a un mundo (ética y estética) que, aunque le contiene, no es el que busca. A pesar de ir hacia delante, siempre siente la necesidad de sus recuerdos, esos que en algún momento de su creación le fueron extirpados y que ahora han quedado convertidos en ruinas. Mientras leía me he acordado de la mirada asombrada del Ulises de Angelopoulos, o del Stalker de Tarkovsky, rostros que se vuelven hacia dentro, en una ciencia ficción que más que buscar en el futuro miran siempre hacia atrás como un arqueólogo asombrado y atormentado porque lo que encuentra le sirve, tras el esfuerzo del viaje y la excavación entre los distintos niveles de escombros, para hallar tan solo unos pequeños fragmentos de recuerdos sin hilvanar que, ante la necesidad del pasado, le resultan insuficientes. De un artista como Iury Lech, transdisciplinar, músico, artista visual, escritor, no se puede buscar una clasificación, aunque no creo que un buen lector deba querer clasificar nada. Domina lo visual en un artista visual. Domina la sucesión de imágenes en un artista audiovisual. Se mantiene el ritmo en los capítulos como movimientos de una composición musical, propio del lenguaje de un músico. Y tenemos entre manos una epopeya lírica y épica, un largo poema sobre la búsqueda de lo que quedó. Iury Lech mantiene también como escritor, de todas formas, la imagen como raíz y foco de lo que se irradia. En muchos momentos aparece esa querencia, como en que Wolef mantenga, de todos, el sentido de la vista, en la aparición de algunas fotografías antiguas de la familia, las descripciones a veces cinematográficas y el propio cine.

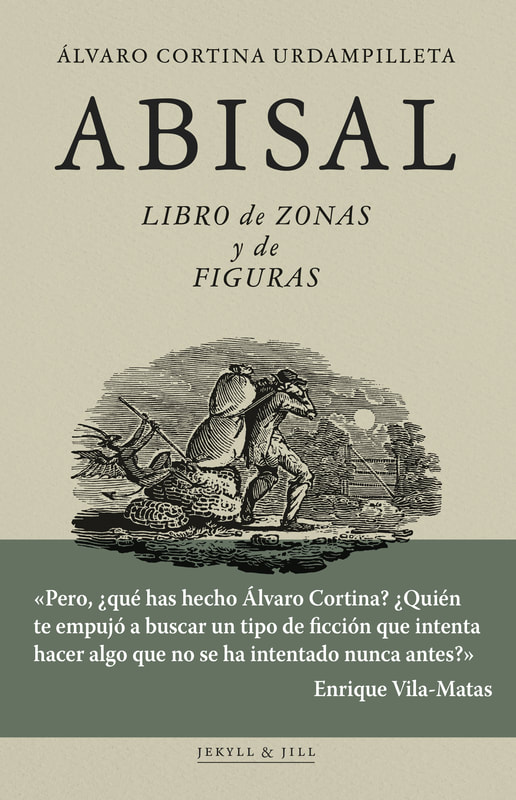

Pero además hay inteligencia narrativa; el texto te arrastra, utilizando personajes, acciones, imágenes, personajes que influyen en la personalidad de Wolef sin antecedentes, sin explicar en primer término (Algunos pertenecen a otros libros de Lech, con lo que el sentido de continuidad de la obra se sobreentiende). Eso crea la intriga y le necesidad de seguir leyendo. Son preguntas. El mundo narrado nos atrae y nos intriga, nos lleva de lo extraño a lo fascinante, pero sin caer en el exceso, un texto no muy largo con la extensión necesaria, y que nos llevará a seguir en él después de su lectura. A pesar de hablar de cientos de años en la vida de Wolef, a pesar de entrar en un posible tiempo futuro o sin tiempo, un post-tiempo, conceptos y temas del presente siguen apareciendo en las reflexiones: el amor, la inadaptación, la inmortalidad y la muerte latente, la filosofía, la divinidad, la inteligencia artificial, la desaparición, la crítica del sistema cultural, la lectura y las bibliotecas, el mundo humano y el posthumano. Y la identificación posible con el propio autor o con nosotros, lectores. Magnífico este libro de Iury Lech en la editorial Jekyll & Jill. Para seguir. ÁLVARO CORTINA URDAMPILLETA. ABISAL (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2021) por ANDRÉS NORTES PENSAR NO ES DETENER LA VIDA He acabado la lectura de Abisal hace unos pocos días. Al contrario de lo que leo en otras reseñas —ey, los reseñistas tampoco estamos en el éter de la inmanencia—, mi experiencia no ha sido ultraveloz: yo no he cogido el libro e inmerso en una locura lectora lo he leído sin descanso hasta llegar a la última página dos días después, sino todo lo contrario, más bien mi lectura ha oscilado entre la de un t(i)empo sligo o un tiempo páramo unamuniano (capítulo IV) y la de un tiempo Tanhauser o un tiempo Cthulhu. ¿Que qué estoy diciendo? ¿Que de qué estoy escribiendo? Bien, vayamos a los inicios. Describamos un poco la criatura. Abisal es un libro que juega con varios géneros literarios —algunos de ficción—, pero principalmente se trata de un ensayo sobre mitopoiesis, o lo que es lo mismo de nacimiento y configuración de mitos y sistemas de mitos. El propósito de esta obra radica en dar a entender cómo las personas no-artistas tienen su propio sistema de formación de mitos que les permiten menos describir o comprender que habitar y poblar el mundo. Pero enseguida Álvaro Cortina explica que los sistemas míticos íntimos (todomosaicos en su terminología) de las personas que no somos artistas resultan más limitados y pobres que los de quienes sí lo son. De modo que, ¿qué sentido tendría no aprovechar lo mejor y quedarse con lo mediocre? Los sistemas de mitos de Abisal son sobre todo los que nos ofrecen los artistas con sus especiales sensibilidad y percepción del mundo, aunque el autor no se centra en ningún sistema particular sino que va tomando elementos de distintos mundos míticos de variados escritores, directores de cine, etc. Además de un ensayo, como hilo conductor, en Abisal nos encontramos en una road movie o viaje dantesco. El propio Cortina se postula como personaje (¿alguien dijo autoficción?) y sus conocidos (el periodista Pedro Vallín, el tuitero Pornosawa, el guionista señor Topo, la historiadora del arte Frau Machinen, etc.) van a poblar secundariamente las páginas de este libro como un marco de ficción agradable, siendo ellos tan personajes como los personajes de ficción (y sus autores) sobre los que reflexiona Cortina. El libro está estructurado principalmente (aunque no solo) en dos partes llamadas zonas y figuras, como vemos ya en el subtítulo de la portada de esta preciosa y espectacular edición de Víctor Gomollón. Por zonas se entienden ambientes, espacios, ecosistemas con unas características únicas (me cuesta no escribir “significación”, aunque las primeras páginas del libro tratan con insistencia precisamente sobre por qué no hay que relacionar el mito con la significación) poblados por personajes y pobladores igualmente míticos. (Además de las que acabo de comentar, el libro contiene otras dos secciones muy interesantes. Tenemos un apartado previo en el que se proporciona el aparato teórico con el que entender el libro, llamada “Todomosaico” y una posterior llamada “Tiempo o consideraciones madrepóricas”. En la primera, el autor nos proporciona una explicación de los conceptos que utilizará sistemáticamente a lo largo de la obra. De “Tiempo”, luego se hablará). A mi juicio, “Zonas” es la parte más hermosa del libro, o al menos con la que más he disfrutado. Antes de entrar en los microespacios, Cortina dedica unas lúcidas páginas a Moby Dick que realmente dejan sin aliento. Después se adentra en los microespacios singulares. Algunos de estos, junto con el autor o autora más destacado con el que los vincula, son los siguientes: la casa (Baroja); el bosque, la linde y el claro (Eichendorff, Lynch); el páramo (Chesterton, Zuloaga); la fábrica abandonada (Verhoeven); la ciudad (Balzac, Baudelaire, Machen); las cloacas (Poe); las azoteas (Hugo); los jardines (Poe); las escaleras (Galdós, Todorov); la casa (Esquirol, Bachelard, Praz, Baroja); el salón (Poe); los pasillos (Tourneur). La parte dedicada a las figuras, a mi entender, resulta algo más difusa. Ya hemos visto figuras dislocadas en el apartado de zonas (como las masas en el capítulo dedicado a la ciudad) y veremos zonas en el de figuras, pero una separación estricta en un libro que, aunque muy bien estructurado, hace de la libertad montaignesca su bandera. Las figuras a las que dedica su atención Cortina son estas: tiburón (Spielberg); perro vs oso (Faulkner, Shakespeare); licántropo (Dante); mono (Poe, Mabuse Sánchez); trasto (Vila-Matas); vampiro y zombi (Tourneur, Masaccio); el insecto (Poe), la marioneta y el autómata (ETA Hoffmann, Freud), rapaces (Chateaubriand), humano reptil (Lovecraft, Cronenberg), humano insecto (Kafka), humano a medio hacer desde otro estadio (Poe)... La relación de las figuras del ser humano con animales y objetos es clara. Echo, sin embargo, de menos más páginas exclusivamente humanas. La última parte trata sobre los tiempos, que no son ni zonas ni figuras. En las mitologías los tiempos son algo distintos de lo que son en la realidad: tiempos de lo eternamente presente, de lo no mutable, de lo cíclico, etc. Por tiempos veremos la integración de zonas y figuras con respecto a las velocidades de ejecución de hechos —al fin y al cabo, la naturaleza de los mitos es narrativa—, y así nos encontraremos con el tiempo Atlántida o presto (León Bloy), el tiempo Cthulhu o alegro prestissimo (H. P. Lovecraft, unas páginas fenomenales), el tiempo Tannhauser o andante maestoso (Wagner y Baudelaire) en el que evitará con elegancia la cuestión del nazismo, el tiempo Sligo o andante (Yeats, Dunsany y Joyce), y el tiempo páramo o lento (Unamuno). Como se ve, es una progresión, primero a más, después a menos. Abisal es un libro tremendamente didáctico. El aparato teórico que sustenta el libro es muy coherente. Cortina, además, es un ensayista que no deja solo al lector para que se pierda o infiera al tuntún: adelanta, esquematiza, resume, sintetiza y decenas o cientos de páginas después, recuerda. De entre todos los capítulos que he enumerado (aunque, cuidado, el libro se lee como un todo orgánico), el apartado dedicado al bosque de Twin Peaks es simplemente espectacular. Las páginas dedicadas a la geometría de los bosques son memorables. La historia de la literatura gótica es muy interesante, cuestionable pero apasionadamente defendida. La idea sobre la imaginación (pp. 551-552) es muy hermosa. La historia de paternidad defraudada de Yeats, Dunsany y Joyce es entrañable. Los tres diablos del inicio (¿un guiño a Dante?) son una fenomenal forma de comenzar a escribir. Además de todo lo dicho, el autor no duda en entrar en algunas polémicas, como la de los pueblos y ciudades del interior de España a tenor del ensayo de Sergio del Molino, que deba llamarse España vacía o vaciada o la del arte que debe tener una recepción analítica o una identificatoria, empática. También hace numerosas digresiones, como la de la historia (casi hegeliana) del género gótico literario antes aludida, y muchas más. Otra de las virtudes de Abisal es que es un libro que enseña literatura. Con Abisal he podido descubrir algunos autores que o bien desconocía o bien no había tenido ningún motivo para empezar a leer, por no decir releer. Este es uno de los galardones que, sin duda, puede colgarse su autor, pues cuando alguien hace lecturas personales y minuciosas y además sabe comunicarlas (porque la manera en que el escritor habla, o para bien o para no tan bien de un libro o de un autor es proteica, pasando de lo seductor a lo lúdico, lo intrigante, lo promisorio...) no nos queda más que enamorarnos de la literatura. Álvaro Cortina es un fenomenal divulgador literario. No sé si esa era su intención al escribir este ensayo-novela, pero desde luego es algo que logra de manera brillante. Recuerdo cómo de pequeño todas mis compañeras anhelaban ser la Scully de Expediente X y nunca lo serían; yo anhelo leer todos los libros que Cortina ha comentado en estas setecientas páginas, aun con la certeza de que difícilmente lograré hacerlo. O sea, que no lo haré. En parte, sin embargo, su riqueza puede constituir su flaqueza. ¿A quién va dirigido Abisal? ¿Quién es el lector modelo de Abisal? Pues está escrito para Álvaro Cortina, principalmente. Con independencia de la actitud de paciencia, de guía, de estructuración y en resumen de buen maestro que muestra su escritor, ¿quién puede estar interesado en todos estos autores, obras y/o textos, no en cada uno de ellos sino en todos simultáneamente? Reviso la contraportada y empiezo a jugar a marcar: me gustan David Lynch, Edgar Allan Poe, David Cronenberg, Benito Pérez Galdós, Masaccio, Howard Philips Lovecraft, Homero, James Joyce, Miguel de Cervantes y Michel Houellebecq. De todos ellos he leído algunos libros o visto algunas películas o series. Me interesan medianamente Angélica Liddell, Friedrich Wilhelm Jospeh Schelling, William Faulkner, Giorgio Vasari y Novalis, les habré leído algunas páginas o algunas obras con mayor o menor delectación, pero no les dedicaría mi vida, quizá ni siquiera otro rato de lectura, otro visionado. No tenía la menor idea de Arthur Machen, Lord Dunsany o Jacques Tourneur. No me interesan Miguel Delibes, Pío Baroja, Plotino, Porfirio, François-Rene de Chateaubriand o John Carpenter. Miguel de Unamuno va por épocas, y esta no es una de ellas. El lector o la lectora pensarán: ¿y a mí qué me importan los gustos de este reseñista? Pues ahí está la cuestión. ¿Hasta qué punto una elección libérrima, no siempre justificada, de las zonas y —sobre todo— de las figuras elegidas, así como de los autores sobre cuyos todomosaicos se apoyan, contentará a cada lector? ¿Conseguirá desde este punto de vista del objeto ser un libro unánimemente fenomenal, o lo será exclusivamente desde el del sujeto? La respuesta, al parecer, la tenía preparada ese inteligente escritor que tenemos entre manos en su epílogo: se me ocurre que Cortina piensa en su obra menos escrita que en el momento de ser leída, y así justifica y disculpa posibles debilidades y carencias, y nosotros... No tenemos nada más que decir. O sí, claro que lo tenemos. Este es un libro para el debate de personas y de sujetos, un libro que se disfruta leyendo en soledad pero del que se me ocurre que sería un auténtico placer comentarlo con otros lectores; por eso el reseñarlo. Así pues, desde el sujeto, desde los sujetos, lo leeremos. Desde el sujeto se leen los buenos ensayos. A pesar del coronavirus, pensar sin detener la vida.

NURIA RUIZ DE VIÑASPRE. CAPTURACIONES (Olifante, Zaragoza, 2020) por MARÍA GARCÍA ZAMBRANO MIRAR LA EXISTENCIA, LEJOS DEL YO Mirar. En este verbo quizás radique la compleja sencillez que esconden estas piezas enigmáticas de la literatura japonesa que llamamos haiku. Mirar con la templanza y la humildad de quien no espera más que el asombro que la naturaleza esté a bien regalarle. Ese Mo no aware, traducido como sensibilidad o empatía, que hace referencia a la capacidad para sorprenderse ante la belleza imperfecta (otro concepto nipón) que nos rodea, pues para la cultura japonesa lo bello ha de reflejar las mutaciones de la vida, con los estragos del paso del tiempo, o la estación del año que se despliegue en los seres del mundo, ese haz de luz, sabiduría escondida en cada detalle. Mirar es la primera palabra de estas Capturaciones, y la acción desplegada por quien se dispone a despojarse del andamiaje literario para dejarse llevar por una tradición lejana que, sin embargo, ejerce en el ojo occidental una fascinación casi mística. Desnudarse del ornamento que nuestra literatura acarrea para darse, desnuda y temerosa, a una escritura del vacío. Un mirar hacia afuera para encontrar un adentro, quizás, con algo de sentido. Mira el ciprés. Investiga tu mente. Lava tu cuenco. Nuria Ruiz de Viñaspre, autora con quince libros de poesía, y una escritura en la que gusta de investigar nuevas formas, retorcer el lenguaje y trabajar con las palabras como quien alza un templo, o cincela las estrías de un pequeño caracol, nos ofrece en estas piezas una poética diferente, un paso más en su camino literario. Capturaciones es un libro singular en la obra de la autora. Está compuesto por 108 haikus no convencionales que corresponden a las 108 esferas de madera de esa especie de rosario que se utiliza en religiones como el budismo, el mālā, para recitar mantras. Un número simbólico, por tanto, para estas cuentas en forma de palabras, que se despliegan como oraciones escuchadas de la cultura oriental, pero, de alguna forma, adaptadas a nuestro pensamiento y sentir. En el prólogo que acompaña al libro, escrito por Josep M. Rodríguez, se trazan las líneas por las que se mueve el haiku de Viñaspre, seres de madre occidental y de padre lejanísimo que amalgaman dos tradiciones quizás antagónicas en su mirada, pero necesitadas la una de la otra. Así, Viñaspre no prescinde de la persona, identidad que los japoneses rechazan, y de la que la autora, por momentos, también quiere despojarse, aunque tímidamente deje entrever un yo y un tú que bailan en la contemplación impersonal propia del haiku. Algunos de estos pronombres se erigen como asidero de esa mirada que busca el junco japonés, esa rama que se dobla, pero jamás se quiebra, aunque inevitablemente lo haga desde la casa de occidente. Algún personaje se cuela en estas instantáneas, como ese funambulista que raya el horizonte, ese tú cuyo corazón se izó ante el gran tsunami, ese yo que busca en la nieve y se interroga por la flor, o esa pregunta explícita por el ser más propia de nuestra filosofía indagatoria que de la contemplación oriental más cercana al descubrimiento por contemplación que por búsqueda.

La naturaleza presente y sustancial al haiku, es protagonista en el libro, completada aquí con ese mirar objetos que forman parte de un bodegón donde la mirada se gira a la casa, a lo cotidiano, a la vida del adentro: el abrelatas, el reloj, el ciervo disecado, el tragaluz... Un ir y venir de esa vastedad de lo natural, a la concreción del mundo que nos rodea, y del que es tan difícil huir. La cinta solar. Detrás del mundo un árbol. Corteza roja. Viñaspre, fiel a una escritura con incursiones en la metapoética desplegada en obras anteriores, salpica algunas de estas piezas con reflexiones sobre el lenguaje. Así, este haiku bellísimo, El ciervo mide la longitud del verso dentro del bosque. En estos tres versos el ciervo, como animal que recorre la poesía de la autora, es ahora cómplice de esta síntesis. Vemos, por tanto, que la voz de quien mira el pulso de la vida, a la vez cuenta el latido de la propia escritura, un ejercicio al que la poeta nos tiene acostumbrados, un ir y venir del adentro al afuera del propio lenguaje, sus límites y sus imposibilidades. Oigo el silencio. Junco que no se dobla. ¿Qué decir? Nada. O este haiku: Un verso suelto lleva el músculo al borde. Forman vasijas. Capturaciones es un libro enigmático, de hondos destellos líricos y original en la obra de Nuria Ruiz de Viñaspre, autora y editora que, a lo largo de sus quince poemarios, ha sido capaz de desplegar una poética en la que traza un mapa de la existencia con toda su complejidad. Un libro para mirar el afuera, con su belleza y su crueldad, como forma de nutrir de belleza imperfecta, y necesaria, un adentro algo herido. CELIA CARRASCO GIL. ENTRE TEMPORAL Y FRENTE (Olifante, Zaragoza, 2020) por PEDRO GARCÍA CUETO Celia Carrasco es una joven poeta nacida en Tudela que estudia actualmente Filología Hispánica en Zaragoza.

Entre temporal y frente está dedicado a su padre. A lo largo de cincuenta y dos poemas podemos ver la hondura que refleja el paso del tiempo, desde la infancia hasta la juventud, como un sendero cuyo tránsito va embelleciendo la voz poética de Celia. En el poema ‘Boomerang’ nos dice: «Tal vez ya no recuerdes el sonido de la lluvia / limpiando la sangre derramada / a las puertas de septiembre. / Tal vez ya no recuerdes las manchas de barro, / ni tampoco los parches de tela / en las rodillas de tu peto vaquero». El tiempo va dejando su eco en la mujer actual que fue niña, mientras la lluvia iba cayendo sobre el cuerpo, tejiendo una piel de experiencia y desencanto. Todo lo envuelve el tiempo en el poemario. Las dedicatorias a Miguel Hernández tamizan un libro que está tejido con esmero, con delicadeza, con encantamiento. En ‘Frente del noroeste’ convive la niña con la mujer. Si a aquella le gustaba sentir «la presión de los fluidos sobre mi cabeza», esta de ahora sabe que todo lo horada el tiempo, va dejando briznas donde hubo fuego, cenizas donde hubo llama: «Pero hoy / los dinamismos atmosféricos desarman / mis topografías idílicas». Celia es consciente de la grieta que va dejando la vida y de que la gracia que supone la niñez ya se ha rasgado. En esa búsqueda del ser que fue y ya no es dirá en el poema ‘La espera’: «Quisiera, cual voz de náufrago desintegrada. / disfrazarme con tu esencia cada noche / y enterrar mis rodillas en la arena, / sola y a tu lado». Ese afán de entrega al otro o a sí misma se convierte en una quimera, volver a enterrar las rodillas como si la infancia retornara de ese espejismo que supone vivir. Queda aún más claro su fijación temporal en el poema ‘Anclada en el tiempo’, donde la poeta vive en ese espacio de luz y sombra que trae la noche, anunciadora del insomnio o del sueño vital: «Las horas / son noches en vela acumuladas / bajo una mirada rutinaria. / furibunda, de atisbo vacío, / en una fugaz estepa». Hay una gradación en este poema desde el silencio al vacío tras la disolución, y hacia la nada. La ecuación que supone el recorrido por el mundo va despejando una certeza: somos seres que vacilan ante el furor de la tormenta y, al final, perdemos siempre nuestro vuelo para no ser nada. Y la sensualidad está presente en el libro. Celia Carrasco es soñadora, vive en la aurora del mundo y conoce el deslumbramiento de la Naturaleza en todo lo que toca y en su propio respirar, así lo muestra en su poema ‘Cromatismos de una vida’: «Hoy he soñado con amapolas / en las lindes de mis sábanas. / Las aproximaba contra mi cuerpo / y sentía su calor perforar mis sienes, / y su savia bañar mi estómago, / y el opio queriendo / que me acercara un poco más a ellas». Entre temporal y frente está lleno de destellos, de luz que va dejando en el verso fulgores. Con el bello azul de la portada, que parece un mar al alba, el libro es un tesoro que abrimos y que produce embrujo, nos hace meditar y nos envuelve en la palabra transida de eternidad. PACO INCLÁN. DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2020) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Circunstancia 1. Condición o característica no esencial (de tiempo, lugar, modo, etc.) que rodea a una persona o cosa y que influye en ellas o en hechos relacionados con ellas. 2. Estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado Formas de empezar un libro Abrí el libro de Paco Inclán por un relato titulado ‘Exaltación de la ausencia’. Circunstancias y trabajos personales me hicieron interesarme por ese título que me llevó al relato en el que el protagonista (el yo del autor) viaja a la ciudad de Veracruz, donde se celebra un acto, perfectamente ubicado con un mapa, en el que conmemorar el hecho de que la mayor figura mítica de México nunca estuvo allí. Una investigación minuciosa y una película llevarán a esa conclusión. No importa el final, ni si se cumple la tesis, importa el recorrido, lo que ocurre por los lados. La peregrina celebración, y todo eso que se desborda en un acto semejante me arrastraron. No empecé el libro por donde debiera, o sí, dadas las circunstancias. El caso es que no me importó, que leí sorprendido y divertido el relato hasta el final, y que me di cuenta de que iba a ser un feliz hallazgo. A vueltas con la autoficción: Llevamos muchos años y autores utilizando un término denostado en ocasiones, en otras salvador de la novela, pero siempre vivo, que es la autoficción, y el propio autor ha reconocido que él necesita haber estado en un lugar para hablar sobre él, y además en primera persona, con su yo protagonista, reconocible. Es evidente la utilización de las experiencias personales para el hallazgo del relato, de las situaciones adecuadas. Datos, mapas en cada relato, ubicaciones exactas de los lugares clave nos llevan a ese territorio de absoluta realidad; pero en lo que ocurre, en los acontecimientos, personajes, o en la misma reflexión del yo protagonista nos encontramos bien con una ficción, una ficción sobrevenida, o con el absoluto deseo de que lo sea. En cualquier caso llegamos a la conclusión de que nos importa poco saber qué o cuánto es real y qué ficción. Modos de viajar / Maneras de estar en el mundo. Paco Inclán se plantea una meta, un objetivo de un traslado o una estancia, no tanto de un viaje, con la idea de que las cosas pasen mientras se intenta llegar. Serendipia, encontrar o buscar, parece evidente una actitud pendiente de dónde pueda estar lo interesante y dónde no. Paco Inclán está abierto a la búsqueda en el entorno y sus contornos, a la observación atenta, a escuchar en las mesas de los bares, en el público de una conferencia, en los habitantes de un pueblo, con el afán de un fotógrafo que busca el personaje decisivo o el asunto decisivo, que busca el protagonista o el autor proyectado y reflejado. Lo más importante, lo que más nos deja, es el camino más que el destino, más que aquello a lo que queríamos llegar. A partir de un deseo se encuentra lo imprevisto, lo ridículo de las situaciones, el particular humor del autor, y, conforme llegamos al final, es lo trágico de todo lo que se convierte en inevitable. Ahí veo lo más interesante, lo más actual de Inclán, la persecución de algo tal vez sin importancia que construye un relato importante. O la persecución de algo importante, de lo que pueda ser grande, pero que acabe en el fracaso o que ni siquiera importe si acaba o no. El camino del hallazgo se parece al del artista, y eso me alegra. Dado que los lugares que visita son lugares que se nos han trasladado llenos de tópicos, y dado que estos relatos no son crónicas de viajes, lo que aparece en ellos tiene que ser lo que se evade de lo conocido hacia lo que está oculto a la mayoría, las infrahistorias llenas de vida cotidiana y conocimiento pero también de crítica social o personal, de mostrar lo que queda tras el paso de las grandes teorías, la huella real de las cosas en los márgenes, en personajes periféricos, trabajadas con mucho humor e ironía y no exenta en ocasiones de mucha tristeza. Lenguaje y territorio

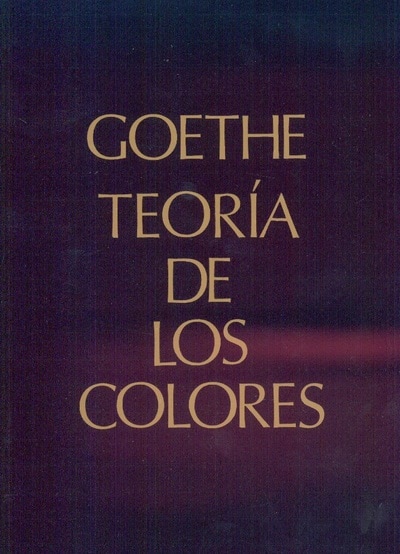

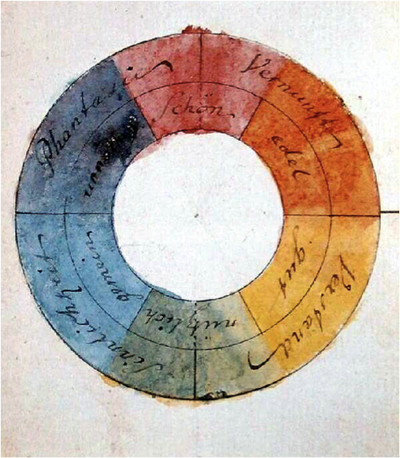

Hay una especial predilección de Paco Inclán por el lenguaje, entendido éste como territorio, a pesar de que esos territorios apenas se dibujen en algunos mapas y no estén habitados, sea el esperanto y su extensión en el mundo o el erromintxela y su último hablante, quizás éste mi relato favorito, donde se busca al último hablante de una lengua que mezcla el euskera con el romaní traído por los gitanos nómadas y que deciden asentarse hasta su asimilación. También el lenguaje aparece como vehículo que lleva a los equívocos de Plutón, el planeta enano y las dobles acepciones de esa palabra, lo perdido en la traducción y lo escuchado en las cantinas y tabernas; junto a la obra de Arnau de Vilanova y su lectura, la escatología propia del protagonista; y también el lenguaje de las imágenes terribles de las matanzas de guerra junto al lenguaje de la gastronomía siria. Pero sobre todo hay un magnífico uso del lenguaje en la propia escritura, perfecta en el uso y en los giros, en el humor y el asombro contenidos, en la estructura de cada relato y en la manera de llevarte sin caer en lo previsible, en trucos ni sorpresas fuera de lugar. Más que “aquello”, de lo que Paco Inclán demuestra que sabe mucho, se convierte en igual de importante “el escribir de aquello”. Lugar especial ocupa Cuba y sus personajes. Aquí aparece (en todos los relatos del libro, pero más en los cinco que componen este capítulo Pasajes cubanos) una observación de los acontecimientos y un tiempo distinto en el que todo se vuelve más lento, más aún desde la posición del visitante, observador atento y sorprendido. Allí aparece una visión de la revolución desde el ahora, abocada inevitablemente a la decadencia, a esa historia contada desde un particular Vladimir-Che Guevara instalado en vivir una macro historia a la que no alcanza; una librería que dibuja el lado triste y anticuado de la solidaridad; el lenguaje de un chiste que hizo morir a Julián del Casal; la historia idealizada de un encuentro-desencuentro de turistas; y lo que tienen que contar los cubanos, por fin un chiste. Es inevitable que el tiempo se convierta en una circunstancia más, tanto por su paso como por su revisión. Esta aparición variable del tiempo está en Cuba pero también está en su Viaje al país del esperanto en una noche, su aceleración en ‘La escatología en la obra de Arnau de Vilanova’, el encapsulado histórico en ‘Exaltación de las ausencias’, su personalización en ‘El hombre del tiempo’. Y si cuando acaben todavía se preguntan si algo o nada será verdad en todo esto, ya se lo pregunta el propio autor: —Oye, pero... ¿Cuánto de verdad hay en esto que me estás contando? —le pregunto (no me ha contestado). ÁLVARO CORTINA URDAMPILLETA. DESHIELO Y ASCENSIÓN (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA NARRATIVAS POLÍPTICAS: DE LA TUNDRA AL ESPACIO EXTERIOR. (Notas en torno a una novela cromática de Álvaro Cortina Urdampilleta) En un mundo que realmente se ha vuelto del revés, la verdad es un momento de falsedad. GUY DEBORD Conozco este sitio… ¡Es maléfico! MOEBIUS 1 Toda novela debe romper con las verdades establecidas y, a su modo, proponer nuevas ideas, conceptos que se salgan de aquello a lo que estamos acostumbrados de tal forma que iluminen la realidad desde una perspectiva diferente. Si la novela que tenemos entre manos no logra tal propósito, estamos entonces ante un artefacto literario que es más deudor del entretenimiento que del arte o que, sencillamente, reproduce patrones que funcionan dentro del mercado editorial con beneficios sustanciosos para editores y autores. Todo ello dentro de una perspectiva más industrial que artística, evidentemente. Sin menospreciar ni alabar a uno u otro, arte y entretenimiento tienen sus propios territorios y sus correspondientes habitantes, seres que pueden deambular por uno u otro campo igual que animales anfibios ocupan ámbitos tan dispares como el agua o la tierra firme sin ver peligrar su vida. Teniendo presente lo anterior, debemos tener en cuenta que Deshielo y ascensión de Álvaro Cortina Urdampilleta supone un punto de ruptura, una suerte de romper con esas verdades establecidas de las que antes se hablaba, de ir más allá de ellas. Y cuando hablamos de rupturas o fracturas podemos hablar, sencillamente, de la transformación de los significados que una palabra pueda tener (algo que sucede con el uso que los hablantes hacen de la lengua, algo que sucede con algunos aciertos poéticos dentro de la literatura). En ese sentido, el propio título del libro no avanza lo que encontramos finalmente en sus páginas, sino que revela otra realidad bien distinta, siendo muy sutil el modo de proceder de Cortina Urdampilleta a la hora de llevarlo a cabo. Podríamos entonces decir que el autor (desde el mismo título) comienza a subvertir una serie de conceptos que, en ocasiones, pueden tomarse como inmóviles, estáticos. Aquí, por ejemplo, el deshielo no significa la promesa de la primavera o el renacimiento de la vida después del invierno polar. E igualmente la ascensión no significa, en su caso, un viaje vertical como podría ser el de los místicos, un viaje vertical donde la ascensión tendría su final en la iluminación, un modo de ella tal vez. Como tampoco traduce la búsqueda del aire puro que quizás podría animar a los alpinistas. La voluntad semántica de conceptos tales como deshielo o ascensión son desenmascarados en esta novela: quitar máscaras, sin duda, es aquello que toda buena narración debe perseguir y buscar en cada una de sus páginas. Sobre todo si lo que se pretende es crear un texto que vaya más allá de La Corriente Principal (ese flujo que viene dictado por los gurús y mandarines de la cultura y su industria). Y Cortina Urdampilleta lo consigue en Deshielo y ascensión. Lo logra, entre otras cosas, manejando diferentes narradores a lo largo de una novela que susurra al lector la fragilidad de casi todo aquello que nos rodea. La estructura narrativa de Deshielo y ascensión se caracteriza por contar con cuatro voces que construyen el relato de forma independiente, complementándose entre sí y ampliando la visión que cada uno de los narradores tiene de los hechos. Eso es lo que, a primera vista, podríamos decir. De hecho, esta estrategia narrativa permite (al igual que el Políptico de las estrellas que pinta Anselm Des Près en esta novela) que la focalización sobre los hechos sea múltiple de modo que no encontramos una sola perspectiva sobre los mismos. No obstante, más que configurarse como un caleidoscopio narrativo en el que las diferentes voces se complementan y ofrecen distintos puntos de vista sobre un mismo hecho, lo que encontramos aquí son diferentes relatos (relatos en el sentido amplio de su acepción). Así, y aun compartiendo una indudable base narrativa común, las cuatro voces que aquí se dan cita se caracterizan, más bien, por imprimir un continuum narrativo a la acción que, en cierto modo, va variando e introduciendo nuevas tramas y personajes que (a modo de políptico) aparecen vinculados entre sí precisamente por la figura del narrador de turno que, desde su propia perspectiva, retoma el argumento previo para desarrollar otro nuevo que, tangencialmente, está relacionado con el que le precede y, al mismo tiempo, lo amplía. 2 Prestemos atención ahora a estas palabras que, a continuación, vienen: Pero, ¿contra qué se lucha ahí arriba? Subimos a las montañas porque son aristocráticas, porque aquello es más puro, el aire es más puro. Es una persecución del aire, en buena medida. Pero yo no pienso que ascender más allá de la atmósfera y llegar al mundo estático y muerto, sonambúlico, justo como el mirar de la señora, Solange Heddar, sea algo así como subir. Son palabras que pone sobre la mesa el narrador de Abadía de Isenheim (cuarta narración de la novela). Sin duda alguna, esta cita subraya a la perfección esa idea de desenmascaramiento de conceptos que, al principio de este texto, se comentaba. Así, tal y como ya se sugirió en párrafos anteriores, la ascensión no tiene aquí nada que ver con subir, sino que por el contrario (y de acuerdo con su autor o, más concretamente, con uno de los personajes que hace de narrador) «es más bien enterrarse», palabras que aparecen en Abadía de Isenheim. La ascensión es siempre (por ejemplo dentro de teorías y prácticas místicas) una suerte de crecimiento en pos de la iluminación. Pero no hay aquí altares de la luz. Nada de eso. Tampoco encontramos iluminados (ni alumbrados). No hace falta, no es necesario: aquí el propósito es otro (el contrario, sobre todo eso), si bien en Sitka damos con un pintor, Anselm Des Près, cuyo trabajo plástico gira en torno a la religión y los diversos trabajos que una comunidad de Testigos de Jehová le encarga. Sin embargo, en las páginas de Deshielo y ascensión nos tropezamos más bien con personajes escépticos que se asoman al abismo y que ven, de cerca, los ojos de la muerte y la destrucción pese a cierto aliento místico que envuelve sus pasos: (…) cada cosa que acudía a mi cabeza, adoptaba una forma mística. La ascensión a la que aquí asistimos no es más que un viaje espacial. Así de sencillo, poco más. Solamente una elevación de carácter físico, un alejamiento de La Tierra. Y ese viaje, más allá de la atmósfera terrestre, es en las páginas de esta novela una forma de asomarse a una sima, una mirada al vacío, una contemplación de la oscuridad por el predominio —a nivel cromático en el paisaje espacial que atisbamos— de colores negros, apagados, que al mismo tiempo traducen desolación y frialdad. Unido a esto, el narrador precisa que la vida en el espacio es, en realidad, imposible, si no fuera por el uso de la tecnología: Sin la mediación de la técnica, dormida, como las inteligencias artificiales, ni siquiera podríamos deambular sin saber por qué, por ese frío que nunca sentirá el hombre. Todo aquí (en Abadía de Isenheim) parece estar inanimado, muerto en vida, congelado: El frío de los astros, un frío sin propósito ni viento. Todo se aletarga, carece de utilidad, de fin en sí mismo: Sentidos como el olfato son del todo inservibles en el espacio. No hay nada que hacer. La vida en el espacio es, según Cortina Urdampilleta, sinónimo de aniquilación, algo de lo que se escapa gracias a la tecnología, a las máquinas, máquinas e inteligencia artificial que salvan al individuo de una segura y gélida muerte en el espacio exterior. Se podría hablar entonces de una vida simulada en el cosmos, lejos de la tierra, un simulacro que entra en contradicción con el concepto de ascensión, entendido éste como crecimiento, ir más allá. Todo, a decir verdad, se convierte en apariencia de realidad en el ámbito espacial (exactamente en la cuarta narración que compone esta novela polifónica) puesto que: (…) todo el que sube se lleva arriba un pedazo de mundo sobre el que pensar, porque frente a uno no hay nada. El espacio es el vacío absoluto, pero un vacío que tiene que ver con la muerte y el frío. Cualquier cápsula que viaja más allá de los límites borrosos de nuestra atmósfera se introduce en una realidad absolutamente diferente, una realidad que supondría la muerte del individuo sin la ayuda de los avances técnicos de la ingeniería aeroespacial. Y el sueño eterno se hace también protagonista dentro de las palabras de este narrador, puesto que nos acerca de modo incuestionable a una situación de la que no se puede escapar: una estación espacial que no es otra cosa que una abadía más allá de la atmósfera terrestre donde los monjes se dedican a la meditación y la oración, donde viven aislados del mundo en su burbuja que, al final, se convertirá en una burbuja de muerte. Así, si en la abadía galáctica encontramos la muerte alrededor de la misma, en la Base de Furth o Sitka, y más concretamente en las afueras de esta ciudad en Alaska (que vertebra buena parte de los espacios narrativos donde discurre la acción), asistimos a la aparición de aquella a consecuencia del deshielo. De tal modo, el deshielo que, sin duda alguna, puede traer el despertar de la vida, la llegada de la primavera y todo lo que ello conlleva, no se presenta aquí de esa forma sino, precisamente, como todo lo contrario ya que el retroceso de hielos y nieves con el descenso de la temperatura hace posible la aparición de unos líquenes altamente tóxicos que llevan a la locura a quienes inhalan los gases que de ellos emanan: No quiero ni hablar de los terribles informes que recibimos sobre las granjas apartadas de los suburbios de la ciudad. Familias enteras saltaban por los aires movidas por secretas pulsiones. Locos, suicidas pululaban hablando solos por el extrarradio como si el demonio los persiguiera o los poseyera o les hablara. Crímenes innombrables o casi innombrables de puro absurdo. De tal manera, deshielo y ascensión se configuran aquí como preámbulo de la muerte, el prólogo que lleva hacia la enajenación y la destrucción. Enajenación y destrucción que, más adelante, tendrán que ver con la oscuridad, con el espacio exterior, un cosmos que sólo es un páramo de aniquilación, un desierto oscuro, insondable y negro, ese color que parece monopolizar la visión del narrador. 3 Y ya que estamos con cuestiones de índole cromático, pensemos entonces en el color, por ejemplo, ese color que varía en virtud del narrador que maneja los hilos del argumento y que se amplía y varía con el cambio de voz que relata la historia al lector. Pensemos en una percepción subjetiva del color. Hagamos eso. Pensemos, entonces, en Goethe, por ejemplo. Goethe atribuía a los colores un valor determinado. Lo hacía en su Teoría de los colores. En ella Johan Wolfgang establecía una suerte de diagrama de la mente humana dando a cada color ciertos valores. Si pensamos un poco en ello, podemos decir (sin problemas) que Álvaro Cortina Urdampilleta juega con el espectro cromático en su novela Deshielo y ascensión. Y lo hace imprimiendo un significado al color que entra en juego en los diferentes fragmentos de los que se compone este libro, a través de la percepción cromática de los diversos narradores que, aquí, tienen cabida y que prestan atención al espacio que les rodea y a través del cual construyen la trama, la historia que llega al lector. En todos y cada uno de los narradores encontramos una atención hacia el entorno circundante y, en concreto, hacia los colores que lo componen. Hay incluso una delectación descriptiva del paisaje. Sobre todo en la primera narración. Sin duda alguna, Deshielo y ascensión es una novela en la que el color del paisaje, el color de los escenarios por los que discurre la acción y por donde transitan los personajes tiene una importancia fundamental, una relevancia que quizás no pueda ser aprehendida en una lectura superficial pero que, a decir verdad, compone de forma estudiada la escenografía donde se desarrollan los cuatro fragmentos que forman la novela, este políptico de la tundra y las estrellas. Si pensamos o nos centramos en los colores, en la primera narración (Hommstadt) encontramos la presencia del blanco que polariza la visión del narrador. Es un blanco que invade todo aquello que cae en la retina del observador, de aquel que traslada al lector el argumento: el señor Erikson-Vargas. Es un blanco que, a veces, puede confundir y que lo ocupa todo: No había más que aquella inmaculada potencia sobre el horizonte de un océano en parte común, y en parte muerto, y en parte vagamente irreal. Era imposible permanecer ausente, aislado de semejante ataque sensorial. Es un blanco casi nítido y perfecto que tiene que ver con el hielo y la nieve, ese hielo y nieve al que se enfrentan desde sus puestos de vigilancia los dos cazadores sobre los que gira la narración en sus primeras páginas. Es un blanco que parece más real que cualquiera de las peripecias que a lo largo de sus páginas puedan narrarse: Toda amenaza, toda tristeza, toda verdad se transfiguraba mágicamente en aquel disco blanco que pendía frente a nuestro ventanal. Un blanco que casi nos habla de cierta purificación, semejante a la que se puede sentir en el desierto, semejante a la que encontramos en las narraciones de las primeras expediciones al Polo Sur de exploradores tan singulares como Roald Amundsen o Scott Charcot o incluso en algunos de los pasajes de la ficción lovecraftiana que encontramos en En las montañas de la locura. Un blanco que lo filtra todo, que lo invade todo, tal y como apunta Stefano Lenz, narrador de La base de Furth / Isoko Lithium-3000, tercera historia que compone esta novela: Todo era blanco. Los armarios de la despensa, las camas, el microondas, el frigorífico y los armarios. El color del invierno continuaba ahí dentro. El paisaje aquí tiene incluso una dimensión mística, de clarificación, aunque ésta pueda llegar a confundirse con la enajenación y el delirio tal y como ocurre al propio narrador Erikson-Vargas. No hay más que nieve y hielo, un hielo que, según se acerque la primavera, irá desvelando o dejando pasar a un primer plano la muerte, la destrucción. La llegada de la primavera, como ya se ha indicado más arriba, supone la aparición de gases tóxicos liberados por musgos y líquenes que, durante el invierno, permanecen en estado de (llamémoslo así) hibernación y que, solamente con el descenso de la temperatura comenzarán a liberar toxinas que afectarán a la percepción y al entendimiento del propio narrador de Hommstadt, sobre todo a ojos de los demás que, debido a los líquenes y sus gases, considerarán que Erikson-Vargas ha sufrido de alucinaciones desde el primer momento en que abandonó su seguro refugio de caza. Algo que queda patente en La Base de Furth / Isoko Lithium 3000, en las palabras que emplea Stefano Lenz que, como continuador de la historia de Erikson-Vargas, nos dice: Conocimos el efecto de los líquenes naranjas y rojos sobre los seres humanos, cuando, durante el pasado deshielo, un compañero de la base inhaló las partículas venenosas que estos liberan. Nos dejó a todos el recuerdo desasosegante de una enajenación profunda, porque no supimos qué hacer con él. Los meses del verano tenían un punto maléfico, mimetizado tras un fondo de discutible belleza, de charcas y flores mínimas. En un primer momento, el narrador de este relato nos hace conocer la base minera de Furth, sus rutinas, la vida en familia que allí lleva amortiguada por la escucha casi constante de la música de Schubert o Liszt, entre otros. Más adelante, como él mismo indica, se dedicará a observar la naturaleza: (…) ahora debía dedicarme a la contemplación de los paisajes. Tal contemplación se inicia, precisamente, en el momento en que comienza una travesía marítima bordeando la costa, pasando cerca de pequeñas bahías dentro de un barco desde el que el paisaje nevado es sustituido por el mar, por el océano: Aquel lugar abandonado evocaba el nacimiento de algo trascendental y cósmico (…), convergencia de roca erguida y exaltada sobre el latido de la onírica marina ante nosotros, con el agua que extendía su imperio líquido hacia el cielo y el sol y que se confundía en esa lluvia rápida del oleaje que a veces recorría los cristales del Valence II (…). Stefano Lenz es testigo de la deriva de los icebergs sobre la superficie marina, esos icebergs que, a su modo, siguen perpetuando el blanco, su presencia, dentro de Deshielo y ascensión, frente a la lógica acuática y azul del océano. No obstante, la antítesis del blanco y de sus posibles valores, significados o aquello que deseemos otorgarle al color se dibuja a la perfección en el último fragmento de esta novela, en Abadía de Isenheim, al que ya hemos hecho alusión en algún momento. Aquí todo se oscurece y adquiere tonos sombríos. Al igual que en la tundra el blanco era el color predominante dentro de las páginas de Hommstadt, encontramos en Abadía de Isenheim que el espacio exterior y su oscuridad ingrávida monopoliza el espectro de color: En el espacio no sucede nada, no cabe, por ejemplo, un amanecer. ¿Y si un día un sol más grande que todos los soles juntos amaneciera en lo oscuro? Incluso encontramos ciertas reminiscencias de literatura gótica (pero en el espacio) en el pasaje donde se habla de Eco III, el pequeño cementerio que orbita a cierta distancia de la abadía:

Al salir a Eco III, a su atmósfera mortuoria, rodeados de caminos de piedra y setos falsos, rectilíneos, perfectamente cortados, geométricos, pensé que ojalá no fueran destruidos también (…). Había largas cadenas que bordeaban las avenidas, para que el visitante se agarrara a ellas sin flotar. Sin duda alguna, la oscuridad dominante en esta narración supone también la colonización de ese diagrama mental del que hablaba Goethe de modo que el negro se convierte en metáfora cromática que sintetiza, desde una perspectiva visual, la verdadera naturaleza de esta novela que en sus primeras páginas revelaba un fulgor blanco y nevado pero que, según nos aproximamos a su final, muestra al lector el verdadero significado de todo lo que aquí maneja su autor: la precipitación hacia la muerte, la extinción. Deshielo y ascensión es una novela en la que los personajes que habitan sus páginas suelen salir mal parados, vapuleados por los acontecimientos que, en más de una ocasión, los llevan hacia la disolución y, en definitiva, la muerte. Una novela que, a modo de cubo de Rubik, compone una historia donde el color, como ya hemos dicho, anima el pulso narrativo, la atmósfera por la que deambulan estos personajes abocados a una destrucción que, poco a poco, les sorprende sin que ellos puedan hacer nada para evitar, en muchos casos, una suerte de destino fatal que se traduce, a la perfección, en las palabras de Solange Heddar al hablar de la pintura de Anselm des Près: Pero Dios estaba ahí, terrible, ajeno, sanguinario, cruel, benévolo, monstruoso, bello y reflejado. Y yo comencé a adorarlo, en aquellas sangres, en aquella naturaleza exaltada. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS