|

ALEJANDRO HERMOSILLA. EL JARDINERO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2018) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR El jardinero es la tercera novela de Alejandro Hermosilla tras Martillo y Bruja. Con estas tres obras ya se ha creado un hueco en la narrativa española más experimental. Comparte espacio ahí con autores como Rubén Martín Giráldez (Menos joven, Magistral) o Alfonso García-Villalba (Esquizorrealismo, Homoconejo) por citar dos nombres que me gustan especialmente en el rincón más salvaje y menos cuerdo de la narrativa actual española. Porque, más aún que en sus novelas anteriores, el lector tendrá siempre esta frase en la cabeza mientras lea: “¡¿Pero esto qué es?!” Esta frase podrá enunciarse en forma admirativa, perpleja o despectiva, según los gustos lectores y las expectativas ante el hecho narrativo que tenga cada lector. Yo lo he hecho en las dos primeras formas, porque he disfrutado enormemente este artefacto literario que rebosa maldad y odio por los cuatro hermosos costados con que Jekyll and Jill ha vestido (una vez más) la novela. Pero vayamos, sin más rodeos, a intentar explicar a los potenciales lectores qué es El jardinero. Si uno mira la contraportada del libro, verá que en ella se explica que la novela nace de una anécdota biográfica del autor, consistente en una disputa que tuvo hace años con el jardinero de su urbanización. Si alguien no conoce la literatura de Hermosilla, estará tentado de sospechar que se encuentra, pues, ante otra muestra de narrativa de autoficción. Jajaja (léase con entonación malvada esta risa, por favor, y sirva como evidente negación de tal supuesto). De hecho, si el lector abre el libro por la última página, se va a encontrar unas pistas mucho más certeras del ecosistema literario al que pertenece Alejandro Hermosilla: avisa ahí de que en la novela se han intercalado frases o “entonaciones” de los siguientes autores: Blanchot, Beckett, Bernhard, Kafka, Lautremont, Sade… Con estos nombres, podemos darnos cuenta de unas de las características más significativas del libro, y de una de las respuestas que me iba dando a mí mismo ante la pregunta (¡¿Pero esto qué es?!) que me acompañaba continuamente: este es un libro de otro tiempo, que se inserta en el nuestro de una manera extraña y luminosa. Me ocurre lo mismo que cuando leo a Cărtărescu, por decir un nombre que casi todo el mundo puede reconocer. Siento esa misma extrañeza gozosa. Esa intensidad radical por la cual la literatura es todavía algo importante, algo en lo que quien escribe se juega la vida, algo que se lee sin sonrisas irónicas, sin complicidades intelectuales, que se lee lleno de admiración y de odio, o de amor, pero con la certeza de que se está ante un acontecimiento importante. Son libros, en definitiva, que se niegan a ser libros (o, todo lo contrario, que, como el Magistral de Martín Giráldez, pretenden ser el libro que acabe con todos los libros, el último libro), que siguen enzarzados en esa utopía previa a la posmodernidad, por la cual, la literatura tenía que ser llevada al límite, negarse a sí misma, negar lo dado, la tradición retórica y previsible que convertía en falso cualquier intento comunicativo radical. Desde la óptica posmoderna, esa utopía ya terminó. Y asumir que un libro es una obra de arte, que se está trabajando con un material limitado por su género, recepción, tradición, etc., es algo incorporado a casi toda obra contemporánea. El deseo de superar las barreras vida/literatura persiste, pero ha mutado hoy en el triunfo de la autoficción, que mezcla la autoconsciencia textual posmoderna con el rechazo de lo falso o ficticio de la convención literaria. Perdón por la digresión, pero siempre me sucede cuando tengo que comentar libros que se escapan a una recepción “transparente”, y eso es bueno, al menos desde mi criterio. Volvamos a El jardinero. La novela comienza con un sueño. Y en ese sueño aparece un mundo medieval donde un conde pasea con su noble y venerable madre por los jardines de su feudo hasta que tienen un inquietante encuentro con su jardinero. El autor nos quiere introducir en su ficción narrativa con un sueño, como una forma de avisarnos de lo onírico y alejado de los caminos de la narración realista que vamos a encontrarnos. Porque, a diferencia de otras novelas en que las escenas de sueño son un paréntesis de onirismo, aquí, cuando el personaje despierta y entramos en el mundo “real”, lo que vamos a encontrar va a ser una realidad tan bizarra o más que aquella relatada en el sueño. Así, los materiales narrativos con los que se construye esta novela son, por un lado, la historia de este Conde que mantiene un enfrentamiento con su jardinero y, por otro lado, unos fragmentos ensayísticos que se intercalan, interrumpiendo la narración: son fragmentos apócrifos de Artaud, de Teofrasto de Ereso, Kafka, etc, así como de herramientas y técnicas de jardinería. Estos fragmentos construyen una delirante “enciclopedia del jardín” que mezcla erudición con surrealismo de una forma magistral: en ellos se ofrecen teorías y versiones sobre el jardín y los jardineros en un interesante juego intertextual que ayuda, además, a variar y a “descansar” del obsesivo tema y estilo de la narración principal. Pero volvamos a esta narración principal. El carácter claramente onírico nos obliga a hablar de Kafka, el tono repetitivo y obsesivo nos obliga a hablar de Bernhard: creo que estos dos son los referentes más directos que pueden ayudar a entender el propósito de esta novela. Como en Kafka, estamos todo el tiempo ante una historia extraña, ante una pesadilla que nos ofrece una intención alegórica. Pero, como en el caso del checo, esa alegoría no se deja reducir: no hay un “mensaje” o una “correspondencia” directa y evidente con la que podamos “traducir” los personajes y hechos. Sabemos todo el tiempo que, a pesar de lo extraño de los sucesos y personajes narrados, es del ser humano y de su maldad de lo que se habla. Y es también de la sociedad y de sus problemas, pero nunca podremos “despejar” la ecuación de la alegoría, porque es el lenguaje de la novela, es su (i)lógica interna la que toma las riendas y nos introduce en su vorágine del mal. Porque, todavía no lo he dicho, en primer lugar, hay que explicar que este es un libro sobre el Mal, así con mayúsculas. Es un libro lleno de odio, cargado de elementos desagradables tanto a nivel físico (son importantísimas y abundantes las escenas sexuales muy, muy alejadas del concepto de “amor”, así como todo tipo de elementos escatológicos) como a nivel moral. En cuanto a Bernhard, su huella está muy presente tanto en cierta actitud de desprecio y misantropía que el Conde ostenta en su continuo monólogo como, sobre todo, en lo obsesivo del tema, en la repetición continua de ciertas acciones, frases y motivos que acaban convirtiéndose en algo asfixiante. Pero El jardinero nos va a desconcertar aún más (¡¿Pero esto qué es?!) que estos dos referentes, y eso es debido al manejo del tiempo narrativo que hace Hermosilla. Aquí experimentamos el tiempo como pesadilla: la pesadilla de la simultaneidad. Esto no está en Kafka, ni en Bernhard. Las pesadillas de Kafka, a las que hemos asemejado antes este libro, relatan de forma lineal y angustiosa hechos extraños y oníricos, cargados de espesor, pero avanzan: es un tiempo inexorable en el que los hechos se van sucediendo, con una lógica interna e irracional, pero reconocible. En Bernhard el tiempo está estancado y da vueltas, pero también sus reiteraciones funcionan dentro de cierta linealidad. Aquí, en El jardinero, asistimos a una ruptura total del tiempo del relato. Los hechos relatados no siguen ninguna linealidad, los fragmentos que componen la novela no están atados a una línea temporal, sino que se diseminan en una especie de simultaneidad, como si estuviéramos mirando El Jardín de las Delicias de El Bosco deteniéndonos en sus aberrantes figuras, saltando de una a otra, repitiendo la contemplación, abrumados. La fragmentaria narración se sostiene por la obsesiva voz en primera persona del Conde que, principalmente, habla del jardinero, de su odio por el jardinero, de cómo el jardinero está destruyendo su condado y su vida. El personaje del jardinero es un objeto. No es un sujeto, en ningún momento se le concede la voz. Es el objeto que va siendo creado párrafo tras párrafo por la voz del señor del castillo. Es el objeto/ausencia sobre el que se crea todo un relato de horror, que absorbe, como un agujero negro, todo un catálogo de vicios, defectos y miserias del ser humano. Pero el sujeto, el conde, el señor, el que habla, al crearlo, al escupir sobre él todo su odio, es también el jardinero y toda su inmundicia. La intenta expulsar o expiar en esas retahílas interminables, en esas infinitas variaciones del horror pero, más que conseguir sacarlas de sí, lo que hace es objetivarlas, crear un rival al que tiene que matar para matar todo eso de sí mismo. Para negar que la posibilidad de que el jardinero y él mismo puedan ser la misma persona.

Hay muchos más temas interesantísimos que podríamos seguir intentando interpretar, comentar, porque la novela se presta a ello. La idea del paraíso perdido, del Jardín del Edén y el Jardín de las Delicias; la idea de la decadencia, así como su relación con un pasado de esplendor muy sospechoso; la cuestión edípica y la sexual; el odio a uno mismo, y la esquizofrenia social entre la auto imagen y la realidad de los hechos… Pero el espacio aquí es limitado y esa tarea quedará para el ámbito académico que esta obra merece. En cualquier caso, para terminar, solo me queda recomendar esta fiesta del lenguaje y de la imaginación que se recrea de forma obsesiva y compulsiva en el odio, en la tortura, en lo más inmundo de la palabra y del ser humano, como una espiral en la que cada círculo es más desagradable y violento que el anterior.

1 Comentario

MIGUEL CATALÁN. MENTIRA Y PODER POLÍTICO (Verbum, Madrid, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA Que vivimos en una democracia es una mentira repetida por todas partes y creída por una gran mayoría. Tanto como aquella otra que sugiere que los partidos (hi)progresistas llevan a cabo sus medidas políticas en base a una más justa idea del bien social que los partidos conservadores o que los políticos realizan constantes sacrificios por el bien de la población en su conjunto. Y por ello son tan necesarios pensadores que expliquen con rigurosidad y claridad la naturaleza del poder, como es el caso de Miguel Catalán, un filósofo que, discretamente y en silencio, está construyendo una obra que explora la naturaleza de las creencias falsas contemporáneas. Una meditada y muy elaborada Seudología —tendencia incontrolable a relatar hechos o historias que son producto de la fantasía y que llegan a ser creídas por quien las sufre— de la que apareció recientemente su séptima parte, dedicada a las falsedades del poder: Mentira y poder político. Un libro necesario para comprender el funcionamiento de la política y lograr pasar del estadio infantil o adolescente de la indignación al más adulto de la conciencia. La sabiduría. Ya que explica con orden y con rigurosidad, con la meticulosidad adecuada, por qué la política es el mundo de la mentira. Una batalla salvaje por el poder. Los mítines, una exaltación demagógica y los consensos, pactos entre elites para salvaguardar sus privilegios. Y lo hace con tanta exactitud, mezclando la historia y los datos objetivos con sus meditadas, centradas reflexiones que, ciertamente, deja en muy mal lugar a quien pueda creer ingenuamente en las bondades de la clase política o vuelva a votar con ilusión tras leer este tratado. Miguel Catalán lo deja claro. Un político, casi por definición, es un sátrapa. Lucha por sí mismo y los intereses de la clase a la que presenta. Es un maestro de marionetas. Alguien cuya fuerza radica en su capacidad de engañar y manipular. Deformar la realidad a la medida de sus intereses y ambición. Transformando víctimas en verdugos y verdugos en víctimas y problemas privados en sociales. De hecho, lo esencial para él es su círculo. La amalgama de pactos que debe hacer para sostener e incrementar su riqueza. Convertir en realidad el sueño de una vida sin trabajar. Succionando la sangre y sudor de los obreros gracias a su capacidad de retorcer el lenguaje y la fuerza amedrentadora de la que dispone gracias el poder. Algo que no ha variado con el paso de los siglos, como demuestra el fecundo análisis que realiza Miguel Catalán de diversas fases históricas, sino que más bien podría decirse que se ha ido perfeccionando y ocultando en la medida en la que a los gobernantes les han bastado la publicidad y los medios de comunicación para que los ciudadanos paguen sumisamente impuestos que, en muchos casos, no son sino una evolución de los famosos y obligatorios diezmos que debían ofrecer los siervos a los señores feudales durante la Edad Media. Un hecho que pone de manifiesto cómo la servidumbre voluntaria de la población vence a su deseo de libertad y justicia. Es realmente muy aleccionador y clarificador cómo Miguel Catalán muestra el verdadero rostro del Estado de derecho y cómo indaga en la violencia original que funda las naciones. Las armas, hechos cruentos, batallas que sostienen a esos Estados Monstruo cuyos representantes tienen siempre en la boca las palabras “paz”, “progreso” o “solidaridad” y no dudan en mentir para invadir territorios. Característica que el filósofo valenciano deja claro que no puede achacarse únicamente, con escasa capacidad de análisis y visión, a los Estados Unidos de Norteamérica, sino a prácticamente todo el aparato estatal de los países que hay y habrá sobre la tierra. Lo que hace aún más sorprendente el enorme engaño al que se encuentra sometida la población del que no desea despertar, ya bien sea por comodidad o bien por imposibilidad. O tal vez porque las elites y su lenguaje orwelliano la llevan manejando desde siglos y saben perfectamente dónde se encuentran los límites entre lo tolerable y lo intolerable para así evitar cualquier manifestación y proseguir creando ilusionismo social. Aunque a esta obra de arte de la falsedad también han contribuido diversos filósofos y analistas que no sólo han cuestionado el poder, sino que lo han justificado por razones más o menos peregrinas, cuyas teorías analiza con la agudeza acostumbrada este paciente orfebre del lenguaje.

En realidad, el libro de Manuel Catalán es una mezcla entre un artefacto divulgativo, un ensayo y un tratado de política. Un libro muy centrado que capta perfectamente el zeitgeist de nuestra época y, a pesar de su extensión, se lee y comprende con sencillez. Además, en lo que se refiere a su descripción histórica de la mentira política, su agudo diagnóstico del enmascaramiento cotidiano, roza la maestría. Tanto que no creo equivocarme al pensar que su Seudología será con el paso de las décadas una obra de referencia. Yo, al menos, me he quedado con ganas de leer los otros tomos que ha publicado hasta ahora y puedo imaginarla perfectamente en el futuro, ocupando un lugar preferente en la biblioteca de cualquier politólogo. Creo, de hecho, que en un mundo justo debería estar circulando por las manos de todas aquellas personas que piensan votar en las próximas elecciones sin haberse detenido a pensar por qué lo hacen y se encuentran dispuestos a defender la mentira oficial como si estuviera en juego su vida, sacrificando su libertad por su seguridad. Más que nada, porque la lectura de obras tan inspiradoras y enriquecedoras como ésta podría propiciar que los ciudadanos nos centráramos en lo esencial —modificar el sistema para asegurar la separación de poderes y el advenimiento de una democracia representativa— y no en lo accesorio: quién de los emperadores sostendrá el báculo en esta ocasión. Quién será capaz de mentir y convencer a más número de personas. RAFA CERVERA. LEJOS DE TODO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA La muerte de David Bowie no es que dejara un vacío en la cultura popular, es que dejó un hoyo, un agujero negro de tales dimensiones que no hay otra posibilidad de comenzar a llenarlo que con obras de arte. A cualquier otro artista hubiera bastado con el duelo para velarlo, pero con Bowie esto no es suficiente. Hace falta siempre ir un poco más lejos. Atreverse ir un paso más allá de la zona de confort. Única forma de homenajear y probablemente hablar cabalmente de alguien que tenía pánico a la estabilidad y se movía cómodamente en suelos movedizos. Razón por la que, supongo, están comenzando a emerger del subterráneo textos como Lejos de todo. Un libro cuyo primer manuscrito su autor había escrito varios años antes, pero no ha sido hasta después de esa sensacional performance con la que el genio se despidió de nosotros que ha podido ver la luz. La novela de Cervera ficcionaliza una fascinación mutua. La de dos personas que se encontraban lejos de todo en los años 70. Un muchacho en la playa del Saler que miraba a Europa, la cultura anglosajona y el rock como si fueran entes de otra dimensión, estuvieran en planetas diferentes al suyo, y la de un David Bowie famélico que acababa de grabar su disco más frío y elegante --Station to station— y rodar su película más marciana --El hombre que cayó de La Tierra— apenas se alimentaba de leche y se desplazaba sorprendido por una Valencia que cuanto más típica y folklórica era, más le atraía y maravillaba. Un contraste que se encuentra perfectamente conseguido en un texto que explora la atracción adolescente hacia los mitos y escarba en la extrañeza de un personaje que convirtió la locura y la esquizofrenia en moda. Platos cotidianos del menú de la era pop. Lejos de todo es una novela naíf. Un Stranger things literario. Intenta recuperar un momento que no volverá y, puesto que esto es imposible, se lo inventa. Transforma los fantasmas de la memoria en palabras, juguetones personajes literarios que no van hacia ningún lado en concreto, ni falta que hace. Pues Lejos de todo es, en esencia, un exorcismo. Un ritual para revivir dos seres humanos que se fueron: David Bowie y un Rafa Cervera que, muy acertadamente, pinta al personaje que lo representa como alguien tan inocente y esperanzado como tímido. Lleno de los típicos complejos de la adolescencia. Casi, por momentos, como un arquetípico personaje de novela de postguerra para aumentar el contraste con un Bowie que parece aquí una estatua de Giacometti en movimiento o una emanación de un dios solar. Un raro arconte gnóstico que no entiende qué hace en este mundo y contempla obnubilado las iglesias de Valencia, las efigies de la virgen y las gárgolas como el niño que se encuentra ante un caramelo. Es un alienígena suicida que se consume fuera de su planeta respirando un aire que apenas llena sus pulmones. Un mito que se encuentra muy distanciado de los seres humanos, cuya alma se diluye entre dosis de heroína. Camina con levedad, bebe con delicadeza, observa la realidad con ojo de androide y apenas encuentra comprensión en seres que comparten, en parte, su condición: Iggy Pop y Corinne Schweb.

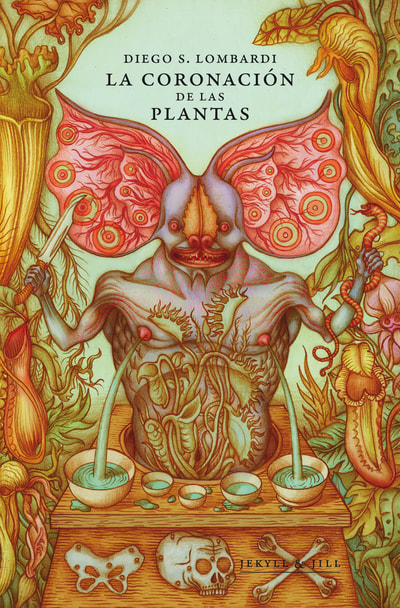

Para Rafa Cervera —como para otras muchas personas— Bowie fue prácticamente todo: un alien, un dios pagano, un ser mitad animal, mitad humano que inventaba su propio lenguaje y transformaba la realidad. Si los jóvenes crecidos en la era internet aún se sorprenden con los distintos aspectos y discos de un hombre que convirtió la elegancia en un pasatiempo cotidiano y su imagen en la de una mariposa multicolor, podemos imaginarnos qué les sucedería a los adolescentes nacidos durante el franquismo. Lejos de todo es una novela que describe perfectamente esa sensación. Y también captura muy bien la atmósfera y el estado de ánimo que dieron lugar a uno de los discos más aterradores, depresivos y vanguardistas jamás hechos: Low. Un atmosférico e infeccioso animal cuyo origen puede intuirse, sentirse, leyendo esta novela con aroma a dulce retro. DIEGO S. LOMBARDI. LA CORONACIÓN DE LAS PLANTAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA PLANTAS, OPIO, MONSTRUOS La coronación de las plantas es un libro-hoja. Un libro con sabor a árbol y a excursión adolescente. Un libro cuyas páginas huelen a clorofila y parecen haber sido bañadas en ácido. Porque, ante todo, es un libro alucinógeno. Una voladura de cabeza que mezcla piedras y mate en un balde lleno de páginas rotas de textos de Borges, Ricardo Güiraldes y Juan José Saer. Su autor, Diego S. Lombardi, es argentino y se nota. Pues como los grandes maestros de esta literatura, transforma las digresiones en argumentos centrales de la obra, cualquier reflexión sin importancia en un drama trascendental y las notas a pie de página en imperdibles páginas novelescas. Algo que provoca un sugerente caos ideal para sumergir (y confundir) al lector en la selva literaria que nos propone. La coronación de las plantas es la historia de una posesión. La transformación de un hombre en planta (o del lector en hierba y la literatura en bosque). Una sugerente mezcla entre un relato de Lovecraft y una novelita de Aira. Entre una novela de terror y uno de esos ensayos marcianos y metafísicos de Macedonio Fernández. Una Twin Peaks pampeana que conduce a sus personajes a otras dimensiones a través de una escritura sibilina, infecciosa, volátil, libre, anárquica y alargada que simula ser un brebaje. Un árbol contrahecho lleno de redondeces y pliegues que va poco a poco minando la voluntad del lector y acaba devorándolo. Situándolo en un paisaje alucinado donde se desconoce todo y las paradojas e interrogantes son las únicas afirmaciones contundentes. La coronación de las plantas es un texto mórbido. Uno de esos que habrían hecho las delicias de los simbolistas franceses. Es una novela casi cabalística. Un mejunje de brujo lleno de pinceladas oníricas y orificios ocultistas. Casi un tarot con ilustraciones basadas en el mundo natural. Una invitación a viajar al país de las maravillas. Pero también una mirada corrosiva, casi una carcajada maléfica, sobre el legado ecológico. En esta improvisación jazzística no hay nostalgia. Probablemente porque no hay en ella ni pasado ni futuro. Es una novela llena de instantes. De presente absoluto. Una novela narrada por la naturaleza más que por un ser humano en la que el escritor cumple el papel de enloquecido jardinero. Intenta podar más que describir y aclarar parajes terrestres más que narrar. En realidad, La coronación de las plantas —fantástico título que remite a misteriosos lienzos barrocos— es una actualización de aquellos iracundos cuentos de Horacio Quiroga en los que los personajes eran doblegados y sometidos por una naturaleza cruel. Soberbia y terrorífica como la voz del dios Yahvé. Pero, obviamente, la mirada de Lombardi es más cínica. Más irónica, budista y transparente. Y en su novela la naturaleza es un ente sutil, silencioso y líquido. Un ser más parecido a un insecto que a ese indomable tigre que retrataba Quiroga. No es un huracán ni un monstruo, sino más bien una ciénaga llena de sombras y ramas partidas. Una rana muda cuyos ojos observan de manera penetrante y aguda a quien se aproxima a ella. Diego S. Lombardi ha sido capaz de describir con suma perspicacia la extrañeza que sienten los argentinos (esos europeos de América) frente a la naturaleza. Los escasos restos de presencia indígena que restan en el país. Recuerdo haber viajado a La Pampa y recorrer cientos de kilómetros para encontrar unas pinturas indígenas grabadas en una roca escondida. Haber escuchado con asombro en algún pueblo perdido de La Patagonia que por allí andaba una anciana centenaria que era la única persona que conservaba viva la sangre de los antiguos patagones. Y haber pernoctado una semana en la ciudad de Tigre en la que, tras varios días, parecía que iba a ser inoculado por la fastuosa naturaleza que me rodeaba. Los argentinos odian y aman los inmensos campos naturales que los cercan. Por un lado, los arbustos son símbolos de su destierro en América. Un signo de terror. Y por otro, son símbolos de su libertad. De lo nuevo y originario americano. Y eso está perfectamente expuesto en la novela de Lombardi que, además, acumula otro mérito. Es sabido que la literatura argentina se diferenció de gran parte la producida en las naciones hermanas por haber sustituido el realismo mágico por una extrema racionalidad. Pues bien, La coronación de las plantas obra el milagro de hacer llegar el realismo mágico de forma sumamente original a la narrativa argentina. Componiendo un fresco lleno de delirantes situaciones y personajes que recuerdan a muchas de las novelas oníricas hispanoamericanas: el viejo de las gallinas, el niño de los dientes picados, el Guriburi, la viuda de las Tartas, además de, por supuesto, el absorbente recuerdo del botánico nazi August von Franken y su mágico e inquietante herbario. Un jardín de las delicias austral.

Posiblemente La coronación de las plantas no sea una obra maestra. Lombardi fue podando y mejorando el relato con el paso de los años, pero supongo que se daría cuenta de que, como un frondoso bosque, era imposible controlar su crecimiento por completo. Y optó por no enloquecer y dejarlo libre. Con ese aspecto de mágico y silvestre campo con el que lo hemos conocido. Una sabia decisión que permite hacerse una idea cabal y alucinada de la relación entre los argentinos y el mundo natural. La cosmogonía americana. Un diálogo que raya por momentos en lo opaco y esotérico, tal y como reflejan con insólita maestría las ilustraciones de Claudio Romo. La guinda de una edición —otra más— que demuestra que Jekyll & Jill es, sin dudas, la cabeza de dragón de las editoriales independientes contemporáneas. Una editorial que no publica libro, sino cofres. Insólitos Anillos. Ramos de flores perversas y envenenadas. EDUARDO HALFON. SATURNO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA SÁNCHEZ Saturno es una bomba literaria. Un libro potente, hermoso y demoledor y también frío y despiadado. Una bola de hielo rodando por las montañas de la desolación. El clásico texto que, de no haber escrito Eduardo Halfon ninguno más, habría pasado a la historia y habría consagrado para siempre a su hacedor. O, al menos, sería sin dudas desde hace tiempo una obra de culto. Un referente artístico capaz de superar su tiempo y circunstancias. Porque en Saturno, contrariamente a la inmensa mayoría de libros que se publican actualmente, hay verdad. Sangre. Hay una confrontación con las entrañas del monstruo-vida, y una batalla a muerte contra la escritura. Existe la sensación de hecho, al leerlo, de que el escritor hubiera muerto de no escribir estas pocas cuartillas y de que durante el tiempo que las estuvo escribiendo no había un acto vital más importante para él. Ya que Saturno es una de esas obras sacras que salvan vidas y fomentan vocaciones. De esas que se aman o se odian. Dejan a muchos sin aliento al leerlas y a otros tantos les hacen pronunciar aquello de “no era para tanto”. La típica frase de los tibios ante la enormidad y la intensidad. La locura y los maremotos artísticos. ¿Qué es Saturno? Una especie de Carta al padre kafkiana reescrita por Enrique Vila-Matas. Lo que significa que además de ser un texto en el que el narrador establece una conversación con su padre en el abismo, en medio de un árido desierto literario en donde apenas se escucha ruido alguno, también se lleva a cabo un recuento y recorrido por la vida y, sobre todo, manera de morir de unos cuantos escritores suicidas. La cruda realidad y el desamparo se mezclan con la intertextualidad y el dolor y la amargura con la cultura literaria. En realidad, Saturno es probablemente tan intenso porque de no haber sido por el poder catártico de la escritura, Halfon hubiera sido uno más de esos escritores suicidas que cita en el texto. Su libro, al menos, deja claro que su relación con su ancestro fue tortuosa, casi infernal. Que cada acercamiento entre ellos era un combate y cada alejamiento, un gesto desesperado. Cada palabra, fuego ardiendo en sus bocas y cada mirada, un cuchillo afilado desplazándose por sus espaldas. Una guerra a muerte que no crearía más que confusión, ruido y tragedia, pues ni la vida ni la muerte podrían interceder en una relación condenada al fracaso. Una relación más inexistente cuanto más intensa, tras las que se escuchan los aullidos de un protagonista que, en realidad, más que un acto catártico, está hilvanando una carta de despedida previa a su seguro suicidio. Pues el odio en Saturno es tan visceral que más que fuerza de separación lo es de unión. Siendo fácil entrever al final de la narración, que el hijo terminará por acompañar al padre en el camino hacia el reino del más allá para proseguir la disputa que no terminará jamás. Esa rivalidad infinita, a partir de la que Freud levantó toda una ciencia, que corroe las entrañas de los seres humanos y más que forjar su personalidad, traza su destino. Vislumbro, no obstante, que siendo un texto tan intenso, Saturno no puede únicamente leerse como un cruento, descarnado y violento manifiesto filio-parental. Halfon es un escritor guatemalteco y, por tanto, americano. Una tierra donde los antiguos emigrantes sienten la ausencia del padre occidental con enorme crudeza, siendo por tanto el lamento personal del protagonista extrapolable al de América en su conjunto. De hecho, yo leo en parte Saturno como un texto en el que el inconsciente colectivo de América dialoga con Europa. Un relato certero de una conversación inconclusa y desesperada. Pero ocurre, asimismo, que Halfon es judío y, le guste más o menos, se ha visto obligado a relacionarse desde su infancia con el tiránico, furioso dios Yavhé. El dios cuyo rostro, como el de su padre real, nunca aparece. Por lo que pienso que su nouvelle puede leerse también como un texto religioso, o más bien, una tortuosa narración de un desengaño. La lucha desesperada de un joven muchacho y aspirante a escritor por renegar de su Creador. La búsqueda de su propia voz en medio de un territorio en el que la divinidad hebrea se encontraba ausente y cuando aparecía, lo hacía con aullidos de cólera. Lo que hizo que para Halfon, desde muy temprano, la literatura y la escritura fueran bálsamo y oasis y la mera posibilidad del suicidio, una manifestación de VITALIDAD TOTAL. Exactamente, lo que es Saturno para los amantes de la LITERATURA.

PACO INCLÁN. INCERTIDUMBRE (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALEJANDRO HERMOSILLA INCERTIDUMBRE: REALISMO DIARIO Incertidumbre es un libro divertido. Un libro al que, teniendo en cuenta nuestra esquizofrénica actualidad, únicamente le falla el título. En verdad, me hubiera parecido mucho más adecuado titularlo con una simple y escueta palabra: realismo. Básicamente, porque desde hace dos o tres décadas es la vida misma junto a la televisión la que impone las nociones estéticas y modas, y no ya el arte. El arte es esclavo de la realidad y debe conformarse con seguir su rastro sin perder el aliento. Algo que, a grandes rasgos, ha provocado el surgimiento de una nueva sensibilidad literaria que, más allá de la Generación Nocilla, creo que comenzó a tomar forma a partir de la publicación de una recopilación de textos extraviados que, con el tiempo, ha ido tomando relieve. Me refiero a Aire nuestro de Manuel Vilas. Un libro de relatos desprejuiciado y notable que junto a los reportajes de Crónicas marcianas (sí, el programa de Tele 5) me parece el epígono más importante a la sombra del cual penetrar en Incertidumbre. Una propuesta que no me parece tan original como se ha querido destacar, pues al fin y al cabo continúa la estela esquizoide, pop y televisiva de cierta parte de la narrativa actual, pero que sin duda merece mucho la pena y desde luego es sumamente recomendable. Es ágil y rápida. Es un pastelito narrativo. Una pantera rosa literaria. Y mezcla el trash, la gamberrada anárquica, el reportaje periodístico, la parodia y el absurdo con armonía y equilibrio. Con una ironía y perspicacia que, afortunadamente, no permiten tomarse en serio un libro que, por momentos, cae en cierta superficialidad, que no es en este caso un defecto sino más bien un síntoma de que la descripción de la realidad que propone se ha efectuado bien. Porque hace tiempo que cualquier ejercicio crítico o análisis tiene como seguro final el olvido o la inanidad, y los textos literarios (tanto las más lúcidas ficciones como las más vendidas) no son más que notas a pie de página de la sociedad del espectáculo. Incertidumbre podría ser comparado —al igual que Aire nuestro— con una televisión. Pero, dado que yo creo que Incertidumbre tiene más vocación periodística que catódica, entiendo que sería mucho más justo hacerlo con un dominical o una revista. Un semanal ideal para leer en la arena o la piscina porque, vuelvo a repetirlo, Incertidumbre es, ante todo, un libro divertido. Un libro hedonista (pero bastante meditado) capaz de satisfacer la curiosidad de cualquier lector. Es un texto merodeador, incisivo e instantáneo al que le preocupa más generar preguntas que responder interrogantes y continuamente deja detalles, flashes sobre la realidad que van creando cierta inquietud, aunque no creo que sea esta su intención sino más bien provocar la carcajada salvaje o el silencio total. Fulminante. Es un libro instintivo, un festín arty generador de placer, compuesto a partir de los estertores del posmodernismo, cuya función es la constatación del absurdo cotidiano. Es una invocación a los espíritus de la banalidad que consigue convocar en sus páginas a todo tipo de personajes excéntricos, como un habitual de la Ruta del Bakalao reconvertido en un histriónico capitán Kurtz moderno en medio de Guinea Ecuatorial. En cualquier caso, Incertidumbre posee una segunda parte que es una maravilla. Me refiero, claro, a “Hacia una psicogeografía de lo rural”. Una novela corta que mezcla a Berlanga con César Aira, el costumbrismo gallego y el surrealismo esquizoide para realizar una inteligente, visceral y lúcida crítica al mundo del arte contemporáneo. O más bien, a los textos sobre arte, esas cuantiosas becas que se dan a proyectos injustificables y faltos de interés salvo para el becado, y todo el artificio crítico sumamente impostado, esnob y risible generado desde la Universidad y centros intelectuales de poder. Deberíamos decirlo claro. No hay manera, incluso para letrados y doctores, de leer una revista sobre arte y disfrutar. En la mayoría de los casos resulta imposible comprender a qué se refiere el articulista. Algo que ocurre también con gran parte de las videoinstalaciones, pinturas y esculturas modernas, así como los textos de catálogo. En muchos casos asistir a una conferencia sobre arte moderno es ir a un sepelio, a una fiesta del bostezo y, si bien Paco Inclán no afirma nada de esto, su narración permite hacerse una idea de por qué los analistas de arte (como probablemente las revistas de arte y universidades de cualquier actividad) lejos de contribuir a desmembrar el embrollo cotidiano, lo están agrandando. Son el embrollo mismo y, por ello, no pueden resolver nada. Y se han convertido más en objeto de mofa que de aprendizaje. Habitáculos sin alma que hablan de lo divino y lo humano como excusa para gozar de dinero y poder, tal y como queda claro, por ejemplo, tras una atenta lectura de alguno de los críticos citados en su narración por Inclán, como es el caso del sobrevalorado y pedante Nicolas Borriaud.

En fin. Seguramente Incertidumbre no es una obra maestra, pero no creo que lo pretenda. Algo que, a fin de cuentas, la honra. De hecho, lejos de darse importancia, Inclán escribe como quien va al cine a ver una película de serie B, compra una revista porno o se pone a contemplar un partido de fútbol el miércoles a la tarde, masticando un bocadillo de sobrasada. Para gozar, divertirse y transmitir ciertos pantallazos de un mundo interior poblado de caricaturescos fantasmas y, de paso, convertirse por unos instantes en protagonista (o narrador) de todas las noticias aparecidas en los periódicos.

JULIO FUERTES TARÍN. FÁBULA DE ISIDORO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALEJANDRO HERMOSILLA ISIDORO O LA LITERATURA PERRA Lo que más me gusta de la Fábula de Isidoro de Fuertes Tarín es su actitud. Su visceralidad a medio camino de la anarquía y la rebeldía adolescente. Su necesidad y ansia de corromper, demoler. Como ponen de manifiesto esa prosa cruda llena de vaivenes semejantes a navajazos lingüísticos o esas frases aceleradas que en realidad, son violentos puñetazos a las tripas del lenguaje, así como al orden establecido. Cuchilladas en el vientre de la narrativa española contemporánea y su sociedad. De hecho, no veo el relato tanto como una narración sino más bien como un ladrido. Los berridos de varios perros hartos de sus amos, los collares y la comida procesada que ingieren diariamente. Lo que provoca, obviamente, que Fábula de Isidoro no sea un texto perfecto. Sea orgullosamente irregular. Exactitud que, por otro lado, no creo que pretenda, pues su apuesta se basa más bien en la destrucción, la corrosión, esto es, la sinceridad y rabia de su grito. Un grito parecido a una sardónica canción de Extremoduro mezclada con los delirios oníricos de Lautréamont. O a un crudo relato urbano con ecos del lenguaje carnavalesco barroco. Un riff de La Polla Records viajando a través de los intersticios literarios hispanos de este y otros siglos. Siento dos fuerzas chocando y peleándose en el relato de Tarín. Una primera que, más allá de su carácter gamberro, intenta dotar a la obra de cierto aliento mágico, sobrenatural y onírico capaz en cierto modo de trascender y elevarse (aunque sea de forma canalla) sobre aquello que narra. Para lo que se ayuda tanto de la palabra fábula en el título, la maravillosa portada (del propio Tarín) o el ingenioso trabajo editorial de Jekyll & Jill, cómplice en todo momento con las ideas del autor como de ciertos guiños a la novela picaresca e incluso, sí, a los textos satíricos del Siglo de Oro o el romanticismo español. Y otra segunda (realmente mucho más fuerte), tan destructiva como desacomplejada. Un sarpullido de nihilismo barrial empeñado en que los escasos ecos sobrenaturales y morales que la primera fuerza invoca, besen el polvo. No se eleven más que unos pocos centímetros de la tierra como en cierto modo exige una narración cainita y sanguinaria que, en este sentido, me recuerda (sobre todo, en el espíritu) al Polispuercon del gran Héctor A. Murena. Un Lautréamont despojado de toda marcialidad y trascendencia, centrado más en los rugidos de los intestinos que en los truenos o las maldiciones celestes. Atento más a los insultos y escupitajos, los recorridos por los barrios y las cárceles, y a la sangre y al semen circulando por las venas y los testículos, que al propio desafío de los inconformes contra Dios, las leyes y el estado. Es decir, más interesado por lo físico que por lo metafísico. Por la violencia que por las consecuencias de esa misma violencia. Por palpar los trajes de las brujas que aparecen en los cuadros de Goya (y si es posible meterles mano) o pegarse una comilona entre malandrines, que por extraer una lectura profunda y global de la hechicería o la picaresca. Algo lógico, porque Fábula de Isidoro es un grotesco relato de castizo punk. Un ácrata basta ya contra el franquismo y el autoritarismo que persisten como muros infranqueables en esa España del siglo XXI que, a ojos de Tarín, no es muy distinta de la del XVIII o la del XIX. Es una farsa sin fin que merece por tanto ser dinamitada literariamente (o vitalmente). Tal vez esté delirando. Algo que desde luego no me preocupa mucho cuando me introduzco en una obra de arte. Todo lo contrario. Lo considero necesario. O más bien, inevitable. Pero creo que Fábula de Isidoro, en realidad, es uno de los primeros eructos o cortes de manga surgidos en la narrativa española como consecuencia no tanto del 15-M sino de la total demolición de sus aspiraciones. Que el espíritu canalla y satírico del libro de Tarín es probablemente congénito a su creador pero no habría sido tan intenso y vertiginoso de haber existido ciertas mutaciones reales en la política española durante los últimos años. De no haber proseguido insistiendo en convertirse en un eterno sainete, una comedia de corral con tintes gatopardescos, de la que los nuevos partidos, de un modo u otro, han terminado por participar onerosamente. Ya sea por impotencia —habría que realizar modificaciones importantes en la Constitución para lograr transformaciones reales y todavía no poseen los suficientes votos— o por maquiavélico dolo. Lo que ha generado un clima de rabia sorda, dolor y conformismo puede que más desolador aún (por aquello de la oportunidad perdida) que el que provocó el estallido del 15-M, ante el que es lógico que se sientan deseos de venganza. De hecho, de algún modo, el arte cumple esta función. Convierte en reales los sueños oscuros. Y si algo desean muchos españoles (otra cosa es que lo manifiesten públicamente) es asesinar (o al menos ver sufrir) a un político, un presidente, un empresario o al rey. Algo que Tarín sirve en bandeja a sus lectores, con una trama que en el fondo no es más que la mera excusa para ladrar. Y si es posible, echarse unas carcajadas a cuenta del despropósito y absurdo cotidianos: esas palabrejas ávidas de rebelión entremezcladas con admiración desmesurada por futbolistas. O esa anárquica necesidad de transformaciones políticas, sociales y vitales que, al no encontrar eco real, termina desembocando en la búsqueda de gurús espirituales. La brújula del tarot de Jodorowsky, el I-ching o la lectura de manos por una gitana. En más autoritarismo o en el terrorismo intelectual.

Afortunadamente, eso sí, Tarín no hace explícitos estos razonamientos con los que tal vez esté de acuerdo o no. Más bien, los ejemplifica o los sobrepasa. Y digo afortunadamente porque, a excepción de maestros como Rafael Chirbes, la mayoría de ocasiones que un escritor se propone componer un retrato generacional me provoca urticaria. Siento dolor en la espalda y un temblor atenaza mis manos que no me permite agarrar cuchara y tenedor. A veces, también deseos de arrojarme desde los puentes. O no. Pues, si de algo estoy cansado a estas alturas de la vida, es de retratos generacionales. O infantiles. O juveniles. O de madurez. La literatura es o no es. No hacen falta adjetivos. Que más parecen marcas o rasgos de inseguridad que otra cosa. Y supongo que Tarín lo sabe. O lo intuye. Lo que es de agradecer y, en cierto modo, explica (o no) el desenfado con que narra una historia cuyo desarrollo y desenlace son lo de menos. Como hablar de su argumento. Pues, en cierto modo, Fábula de Isidoro trata sobre todo de lenguaje y actitud. Es un cruce extraño e impuro entre El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara y una novela de Roberto Arlt. Un sueño lúcido de Francisco Quevedo instantes antes de despertar y una canción de Albert Pla. En definitiva, un retrato de nuestros vicios e hipocresía sin moraleja. Y seguramente sin enseñanza. Porque básicamente es vida cruda. El demonio de la democracia española haciendo un striptease ante un público ansioso por verlo al fin desnudo, recibiendo como premio al final no más que un pedazo de una de sus piernas. ALFONSO GARCÍA-VILLALBA. HOMOCONEJO (EDA, Málaga, 2016) por ALEJANDRO HERMOSILLA SIGUE AL CONEJO BLANCO Podría definirse Homoconejo como un mantra lisérgico. Un William Burroughs transportado a la cultura del caramelo. Una lectura (o carcajada) al revés de la España de la democracia. Una mirada fantasmagórica a los años del milagro o más bien delirio de la construcción. O también, como un cubito de hielo repleto de trozos de plástico y vidrio con forma de pestañas. Pero no me atreveré a hacerlo. Porque es un libro pasajero. Un gusano de seda repitiendo constantemente su transformación en mariposa que por tanto no puede ser definido cabalmente. La rueda de una bicicleta que lo mismo puede servir de soporte a un triciclo que aparecer en medio de una instalación de arte contemporáneo o en una autopista anunciando un accidente. Una habitación decorada con azules claros y pequeños acuarios donde cada objeto colocado allí es transitorio. Fugaz. Aparece y desaparece como si estuviera dentro del espejo ante el que Alicia se peina, mientras es contemplada una y otra vez por el sombrerero loco. O como si formara parte de una pesadilla de un músico de jazz industrial tras indigestarse con un plato de fresas con nata y rodajas cortadas uniformemente de melocotón. De hecho, más que una novela, creo que lo correcto es definir Homoconejo como una droga. LSD en polvo, introducido en cápsulas narrativas que vienen y van aleatoriamente, imitando los movimiento de los conejos en campos descubiertos. Simétricamente y asimétricamente. Como una especie de alucinación o una imagen grabada —por ejemplo, la de una hembra conejo en el instante de parir— en una cinta de vídeo Betamax que recurrentemente apareciera en las paredes de distinto espacios. O la sombra de dos amantes penetrándose mutuamente sobre una cama cubierta por una enorme tela de araña. Obviamente, Homoconejo es un texto sampler. Un altavoz que difunde incesantemente una sola frase: «Al eyacular, todos los conejos macho se desmayan. Al eyacular, todos los conejos macho se desmayan». Un teclado del que emergen sonidos disformes que momentáneamente se convierten en bellas melodías o ruidos que se acoplan perfectamente a los ronquidos de los durmientes. Pero, en cualquier caso, me parece que, tal vez incluso contra la voluntad del propio escritor —además de Philip K. Dick o J. G. Ballard— tiene un referente claro: Existen Z. La esquizoide película de David Cronemberg. Un laberinto en el que la realidad virtual y el videojuego cumplían la misma función que aquí lo hacen la droga y la literatura. O más bien, la cultura. Las películas libidinosas de Jess Franco desarrolladas en La Manga y evanescentes castillos situados en una solitaria Isla del Barón, en cuyo centro se halla el ojo de un molusco gigante. Las alusiones a una antigua novela sobre conejos que desprende un aroma a mitad de camino del cine de Iván Zulueta y el de Carlos Saura. O los sibilinos guiños a las vertiginosas narraciones japonesas y cómics manga a cuyo ritmo febril y desacomplejado alude Homoconejo respirando a través de muchas de las ensoñaciones contenidas en esos textos huidizos e instantáneos con un vibrador artificial, o una especie de tubo de oxígeno por el que penetran algas, peces muertos y también páginas cortadas con un cuchillo de rosa de libros donde se hallan dibujados vaginas infectadas de uranio y las siluetas de alargados rectánculos y triángulos cuyas líneas no tienen fin. Se bifurcan y contraen en torno a multitudinarios laberintos que imitan la mente de los protagonistas de Homoconejo. Una mente vacía o llena, —lo mismo da— asolada por referentes culturales que son dinamitados en una especie de orgía fúnebre que es más un réquiem por la cultura trash que una fiesta de celebración. Y, a su vez, es tanto una indigestión de pop como una invitación a introducirnos en la cuarta dimensión. La pantalla inmóvil de un videojuego. Porque, en realidad, Homoconejo es un flash. Masturbarse al caminar. Un libro polo que se bebe y saborea mejor con la lengua que con el intelecto. Con los sentidos que con las palabras. Y se sostiene mejor agarrándolo con los pies (o pezuñas) que con las manos. A Homoconejo, como a toda obra esquizoide, es tan fácil definirla por sus negaciones que por sus afirmaciones. Siempre acabaremos en el mismo lugar. Ninguno. Porque todo es otro lugar. Y otro lugar es todo. Veamos. Homoconejo, por ejemplo, no es un cigarrillo duro. Dibujos animados. Es tabaco mentolado. Una trampa en cuyo centro no se halla un minotauro, sino un pulpo. Un río donde no hay peces, sino medusas y las botellas de plástico transparentes reflejando una realidad llena de libélulas y gusanos de seda. Camisetas estampadas con alas de mariposa y pechos desnudos siendo fotografiados en habitaciones vacías donde apenas se escuchan más que suspiros, ronquidos, gemidos y los traqueteos de conejos escondidos en celdas cosidas con piel de vaca. Homoconejo, sí, es un máquina de pinball cuya bola es la cabeza de los lectores. Un prostíbulo donde las mujeres no follan, sino que son fecundadas. Música comercial anunciando desodorantes sonando insistentemente en la FM. Santiago Auserón cantando ‘La estatua del jardín botánico’ ante un grupo de empresarios anónimos de una Corporación. Los Belones convertido en la cima de la modernidad. Cientos de topos adentrándose en los túneles de una torre de oro derretida. Cloro arrojado al iris de los niños. Y un pliegue surgido de una novela de Philip K. Dick. O más bien, de uno de los sueños del escritor norteamericano. Una novela donde la pregunta —¿Sueñan las ovejas con androides eléctricos?— es respondida afirmativamente por una fila de conejos masturbándose con varios maniquíes encerrados en un tubo de cristal. Porque el delirio de Alfonso García-Villalba se encuentra lleno de pasillos-trampa. Es decir; parece literatura japonesa pero no lo es. Un laberinto pero no lo es. Un sueño, pero no lo es. Un orgasmo, pero no lo es. Una mano muerta, pero no lo es. Un tren posmoderno, pero no lo es. Un libro escrito por un clon de un escritor llamado Alfonso García-Villalba, pero no lo es. Una droga de diseño pero no lo es. El campo de golf de un resort turístico, pero no lo es. Porque, sí, exactamente, todo es otro lugar en Homoconejo, tal y como queda claro en uno de los intensos clímax del texto: la escena en que cientos de conejos comienzan a copular en las entrañas de unas madrigueras que a los pocos minutos se convierten en las paredes negras y húmedas de un hormiguero y, más tarde, las mandíbulas de un gigantesco molusco encontrado en Benidorm en medio de una piscina.

En fin, tengo la sensación de que Alfonso García-Villalba no ha compuesto un texto sino un disco. Porque utiliza las frases como chicles. Dotándolas de elasticidad y rapidez como las notas musicales de una sinfonía loca. Que, en realidad, no desea lectores, sino fans. Y que su mayor frustración es que Homoconejo sea una novela y no aquello que aspira a ser: un videojuego en el que cada vez que uno de los jugadores-cazador mate a un conejo, se escuche intercalada la famosa frase de Bugs Bunny dirigida a los espectadores de su show: «¿Qué hay de nuevo amigos?». ALEJANDRO HERMOSILLA. MARTILLO (Balduque, Cartagena, 2014) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO  «Ahora viene cuando yo te soborno y tú… claro, ya sabes. Dejo a tu entera disposición miles de joyas, deseos y comodidades inimaginables… Estás en un laberinto sin minotauro, sin hilo, sin nada. Sólo la lucha en tu interior como un espejo efímero que se rompió. Abandona las dudas que te atenazan, las dualidades y los efectos en el que nos va sumergiendo la sociedad. Todo sucede muy rápido, ¿no crees? Pero no sé si me estás captando, posible portador. Lo que yo quería decir es que una vez me perdí por un laberinto y me encontré, pero fue un proceso arduo y lleno de rabia contra todo. Yo estoy diciendo que te saltes todo ese dolor, que puedes pegar un salto abismal, una mejora en cada una de tus posibilidades. No importa si eres de Occidente o de Oriente, si paseas o te dedicas a tomar té, al final todos somos iguales, te lo digo yo. Bueno, o no, quizá no (sólo quizá). A ver, tenía pensado decirte que las instancias superiores quieren hacernos ver que somos muy diferentes, pero claro, ¡si cada persona es un mundo! Me dan miedo los seres humanos (cada documento de cultura es un documento de barbarie). Pero si aceptas mi oferta te presentaré lo monstruoso, lo subterráneo, los dioses del submundo, y verás la verdad. Su justicia y cómo el ser humano estaba cegado desde el principio. Yo antes era otro, no, pero no otra persona. Tenía otra personalidad (tuve muchas), pero ahora estoy aquí, un martillo. Por favor, deja de apuntarlo todo en ese pergamino ruinoso, No Te Va A Servir De Nada. No pienses más y actúa. También habrá sexo, un harén lleno de las más bellas mujeres. Nunca se sacian. ¡Ah! No, no, el harén de Sardanápalo no, yo prefiero la vida, aunque la fusión entre eros y tánatos es uno de los temas preferidos del hombre. No sé. He visto el Principio y el Fin, un perfecto Jano, y he entendido una cosa: nada tiene sentido. Al menos no si lo sigues todo con una sola mirada, porque hacen falta muchas más: detalles mirados con lupa, hilos, puentes de niebla, relaciones que nadie quiere ver. No soy un héroe, soy más de Bernhard. Pero también soy más de romper los párrafos. No sé qué eres, más de uno, menos de dos. Veo un gran futuro, una potencia inimaginable. No tengas miedo, todos moriremos tarde o temprano». Ecos traducidos de los golpes de Martillo, época y momento desconocidos.  Vayamos mejor por partes: __ Laberinto (periférico). Espacios donde el paseo cobra una importancia fundamental: el entramado urbanístico oriental, inesperado, lleno de recovecos, así como la construcción de las ciudades occidentales, perfectamente diseñadas para la alienación del sujeto, «contribuyendo a que, nos dirijamos a donde nos dirijamos, sintamos que no nos hemos movido. Que nos encontramos en el mismo lugar de partida. Lo que provoca que, al poco de entrar en la adolescencia, la mayoría de personas sufra cierta ausencia de sentido vital» (p. 37). Ante todo, además, domina el susurro, lo ausente, la periferia de los conceptos, las observaciones que rozan y giran en torno al hilo narrativo: «el centro de las ciudades europeas y americanas siempre está lleno, es un abigarrado onfalos que aglutina el conjunto de valores predominantes: religiosidad (lugares de culto), poder (oficinas), dinero (bancos), mercancía (grandes almacenes) y palabra (ágoras del café y el paso). Acudir al downtown es tropezar con la encarnación de una verdad social modificada a lo largo del tiempo y de las circunstancias históricas, ser partícipe de lo que Barthes denominó «la plenitud soberbia de la realidad» (MENÉNDEZ SALMÓN, Ricardo, Medusa, pp. 123-124). __ Lucha contra uno mismo. Hermosilla contra Hermosilla, «una alucinación que tuve en el transcurso de una cruenta batalla contra el más feroz y encarnizado de mis enemigos: yo mismo» (p. 19) al más puro estilo del escritor maldito Antonin Artaud: «estoy en el instante en que no me aferro más a la vida, pero llevo conmigo todos los apetitos y las insistentes titilaciones del ser. No tengo más que una ocupación: volverme a hacer» (ARTAUD, Antonin, El pesanervios, p. 65). (Re)hacerse, (re)mezclar los sentimientos, los referentes, surgir de las cenizas de los sacrificios como un ave fénix, resistiendo la pesadumbre, el fracaso, e incluso el éxito.  © ÁNGEL M. GÓMEZ ESPADA © ÁNGEL M. GÓMEZ ESPADA __ Dualidad. El sujeto no es uno sólo, son muchos, pero tampoco es ninguno. Es un rumor en una esquina, un martillazo, una llamada a la oración. Todo se afirma y se desmiente, el único juez que puede valorar qué es verdad (si existiese alguna dentro del libro) es el lector («¿quién lo sabe? Desde luego, no yo», p. 132). Y es que, por desgracia, «el mundo es variado, múltiple, y nadie tiene en absoluto razón», p. 141). __Tiempo e identidad. Ruptura de los referentes, del tiempo corporal por el de la máquina. Mientras que sin la tecnología, que tanto odiamos, «no es extraño que una hora, parezca un día; un día, una semana; una semana, un mes; y un mes, un año» (p. 27); cualquier movimiento desemboca en su exacto opuesto, no existe una contracultura, la propia rebeldía es una moda, generando «espacios donde la diferenciación deviene semejanza, la diversidad, igualdad y la variedad, uniformidad» (p. 32). __ Perturbación. El libro, lejos de destilar un colorido puro, blanco, se sumerge en aquellos aspectos de la vida que nadie quiere tratar, que nadie quiere decir (pero que todos pensamos): «quemar las ciudades y pueblos o inmolarse ante un ídolo falso como respuesta ante tanta estulticia» (p. 25). Con sólo una posibilidad: «el caos que reina en mi cerebro. Mi absoluto desamparo» (p. 68). La obsesión, el miedo a fracasar fallando: «pero antes tiene tiempo para concederle un deseo al escritor, que no duda un instante en proferirlo en voz alta: ansía el éxito literario» (p. 101). __ El sentido. O, en todo caso, su tremenda ausencia. El silencio de algo a que nos aferrarnos, el sentimiento de pérdida irrecuperable: «esa búsqueda desesperada por no extinguirnos que nos empuja a tener descendencia, realizar obras de arte o ceremonias diabólicas» (p. 51), «y ambos moríamos sin comprender el sentido de esta prueba. El significado de nuestra existencia. Esclavos de un ritmo que nos maniataba y sometía a su antojo» (p. 29). Una angustia vital, «además de que existen circunstancias que prefiero no saber. Dejar en suspenso. Que sea la vida la que las quiera responder. No es de mi incumbencia entrometerme en sus designios. Ni soy yo quien puede determinarlos» (p. 65).  __ Sampleado. Vidrio y música, siguiendo el concepto que acuñó Eloy Fernández Porta con su homo sampler, o la restitución del tiempo juntando los fragmentos, que permite traer elementos del pasado a la actualidad para que cobren nuevos significados, como la literatura de Lovecraft, «algo que también le ocurre, en cierto modo, a otro artista al que acostumbro a orientalizar como David Bowie, cuyos continuos cambios de look y aspecto a lo largo de su carrera me parece que contribuyen a desvelar el cinismo de la supuesta heterogeneidad de la sociedad a la que antes he aludido» (p. 48). Pero no sé si ha quedado todo explicado claramente, vamos a adentrarnos un poco más. Martillo se conforma como una larga oración desesperada en la que se van concretando, lamentando y maldiciendo las diferentes pulsiones que dominan en el ser humano. Y, por pura contradicción, el hilo central vuelve a traer a colación una serie de percepciones que refrescan, en parte, un debate ya estéril y desértico, por no decir alejado de la esfera de la vida (lo académico): entre el hombre oriental y occidental, aunque no lo parezca, hay muchísimos hilos, finos e imperceptibles, que los relacionan por oposición y semejanza. Como un suave arabesco que nunca cruza el centro (está vacío), como una idea apuntada largo tiempo pero no comentada, una nueva pregunta fundamental en una conversación, en Martillo van surgiendo digresiones que van enriqueciendo como un palimpsesto toda la narración. Pero tiene truco, porque la reconstrucción del espejo roto nunca se llega a producir. Alejandro Hermosilla ha ido colocando, durante cuatro meses, en sus estancias en Fez y en la lámpara de un Genio, las piezas del puzzle/vidrio unas junto a otras… sin llegar a ensamblarlas, para no obtener una única verdad reduccionista, sino para apreciar en cada fragmento, único por sí mismo, una emanación especial. Más allá de la reverberación aguda del vidrio, de la infinitud de la arena, del calor del sexo y las picaduras del Sol, se encuentra la batalla, de proporciones míticas, entre el ser humano y… ¿el ser humano? Acostumbrados a mirar hacia arriba para ver a los dioses, la grandeza (amenazante) de los rascacielos, y los cambios meteorológicos (que tanto nos molestan) olvidamos que el enemigo siempre estuvo a nuestro lado desde nuestros orígenes. Que no hacía falta invocar seres extraños ni monstruosos, que el propio Cthulhu no pudo siquiera aterrarnos porque habíamos realizado tantas barbaridades que estábamos curados contra toda posibilidad de barbarie, fuera real o no. ¿Es posible sobrevivir en un desierto en el que no nos queremos dentro? ¿Es compatible la naturaleza del ser humano sin el poder de quitar la vida?  Y, una vez más, un leve desplazamiento que cambia su sentido. El hilo narrativo se convierte en escarificación, en marcaje a fuego: el único enemigo de Alejandro Hermosilla es el propio Alejandro Hermosilla. El escritor recita, pero ¿a quién? Desde luego, no al público sino al lector (al sultán), que escucha la historia antes de que Sherezade sea llevada a las garras de la muerte. De ahí las digresiones, el alargamiento, el impulso por la vida, la huida por la ciudad en busca de su salvación. Judith no mata a Holofernes, no hay heroicidad. Para evitar la muerte la historia nunca debe terminar (o el impulso de escribir). Fragmentos, lágrimas y sangre que se llegan a manifestar en pocas ocasiones, por no decir casi ninguna, ante la apabullante ausencia de diálogos, de verdadero contacto entre las personas de Fez. Sentimientos, pulsiones, obsesiones que nunca se comparten pero que, si se dijeran, el lenguaje demostraría su fracaso al no poder abarcar nunca lo que experimentamos a diario, por lo que quizá deberíamos aprender más de los animales: «Quizás alguna vez los animales tuvieron la facultad de hablar, pero al cabo de los milenios, aburridos, incluso decepcionados de lo poco para lo que aquello parecía servirles, sencillamente volvieron a olvidarse de cómo hacerlo» (LÓPEZ, José Óscar, Los monos insomnes, p. 171). «Que las palabras dejaran de resonar en sus paredes. Y nadie, a poder ser, las escuchase» (p. 139). Experimentando lo que nos legaron como desierto y no supimos repoblar. Escuchando el Ruido inexistente del calor, de los granos de arena. Meditando sobre el Vacío para luego girar, hacer un círculo, volver al principio sin estar exactamente en el mismo punto. Entonces, empuña el Martillo, experimenta la nueva literatura que aquí está surgiendo. La apuesta periférica, el golpe total. Lo independiente surge con fuerza en la Región, ¿no lo notas? Si luego pretendes hablar de cosas modernas y no lees esto te van a mirar raro. Siente el poder, la fuerza, la furia, pero ten cuidado, viejo amigo, de cómo lo usas cuando te susurre: «Ahora viene cuando yo te soborno y tú… claro, ya sabes»... |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS