|

ÁLVARO CORTINA URDAMPILLETA. DESHIELO Y ASCENSIÓN (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA NARRATIVAS POLÍPTICAS: DE LA TUNDRA AL ESPACIO EXTERIOR. (Notas en torno a una novela cromática de Álvaro Cortina Urdampilleta) En un mundo que realmente se ha vuelto del revés, la verdad es un momento de falsedad. GUY DEBORD Conozco este sitio… ¡Es maléfico! MOEBIUS 1 Toda novela debe romper con las verdades establecidas y, a su modo, proponer nuevas ideas, conceptos que se salgan de aquello a lo que estamos acostumbrados de tal forma que iluminen la realidad desde una perspectiva diferente. Si la novela que tenemos entre manos no logra tal propósito, estamos entonces ante un artefacto literario que es más deudor del entretenimiento que del arte o que, sencillamente, reproduce patrones que funcionan dentro del mercado editorial con beneficios sustanciosos para editores y autores. Todo ello dentro de una perspectiva más industrial que artística, evidentemente. Sin menospreciar ni alabar a uno u otro, arte y entretenimiento tienen sus propios territorios y sus correspondientes habitantes, seres que pueden deambular por uno u otro campo igual que animales anfibios ocupan ámbitos tan dispares como el agua o la tierra firme sin ver peligrar su vida. Teniendo presente lo anterior, debemos tener en cuenta que Deshielo y ascensión de Álvaro Cortina Urdampilleta supone un punto de ruptura, una suerte de romper con esas verdades establecidas de las que antes se hablaba, de ir más allá de ellas. Y cuando hablamos de rupturas o fracturas podemos hablar, sencillamente, de la transformación de los significados que una palabra pueda tener (algo que sucede con el uso que los hablantes hacen de la lengua, algo que sucede con algunos aciertos poéticos dentro de la literatura). En ese sentido, el propio título del libro no avanza lo que encontramos finalmente en sus páginas, sino que revela otra realidad bien distinta, siendo muy sutil el modo de proceder de Cortina Urdampilleta a la hora de llevarlo a cabo. Podríamos entonces decir que el autor (desde el mismo título) comienza a subvertir una serie de conceptos que, en ocasiones, pueden tomarse como inmóviles, estáticos. Aquí, por ejemplo, el deshielo no significa la promesa de la primavera o el renacimiento de la vida después del invierno polar. E igualmente la ascensión no significa, en su caso, un viaje vertical como podría ser el de los místicos, un viaje vertical donde la ascensión tendría su final en la iluminación, un modo de ella tal vez. Como tampoco traduce la búsqueda del aire puro que quizás podría animar a los alpinistas. La voluntad semántica de conceptos tales como deshielo o ascensión son desenmascarados en esta novela: quitar máscaras, sin duda, es aquello que toda buena narración debe perseguir y buscar en cada una de sus páginas. Sobre todo si lo que se pretende es crear un texto que vaya más allá de La Corriente Principal (ese flujo que viene dictado por los gurús y mandarines de la cultura y su industria). Y Cortina Urdampilleta lo consigue en Deshielo y ascensión. Lo logra, entre otras cosas, manejando diferentes narradores a lo largo de una novela que susurra al lector la fragilidad de casi todo aquello que nos rodea. La estructura narrativa de Deshielo y ascensión se caracteriza por contar con cuatro voces que construyen el relato de forma independiente, complementándose entre sí y ampliando la visión que cada uno de los narradores tiene de los hechos. Eso es lo que, a primera vista, podríamos decir. De hecho, esta estrategia narrativa permite (al igual que el Políptico de las estrellas que pinta Anselm Des Près en esta novela) que la focalización sobre los hechos sea múltiple de modo que no encontramos una sola perspectiva sobre los mismos. No obstante, más que configurarse como un caleidoscopio narrativo en el que las diferentes voces se complementan y ofrecen distintos puntos de vista sobre un mismo hecho, lo que encontramos aquí son diferentes relatos (relatos en el sentido amplio de su acepción). Así, y aun compartiendo una indudable base narrativa común, las cuatro voces que aquí se dan cita se caracterizan, más bien, por imprimir un continuum narrativo a la acción que, en cierto modo, va variando e introduciendo nuevas tramas y personajes que (a modo de políptico) aparecen vinculados entre sí precisamente por la figura del narrador de turno que, desde su propia perspectiva, retoma el argumento previo para desarrollar otro nuevo que, tangencialmente, está relacionado con el que le precede y, al mismo tiempo, lo amplía. 2 Prestemos atención ahora a estas palabras que, a continuación, vienen: Pero, ¿contra qué se lucha ahí arriba? Subimos a las montañas porque son aristocráticas, porque aquello es más puro, el aire es más puro. Es una persecución del aire, en buena medida. Pero yo no pienso que ascender más allá de la atmósfera y llegar al mundo estático y muerto, sonambúlico, justo como el mirar de la señora, Solange Heddar, sea algo así como subir. Son palabras que pone sobre la mesa el narrador de Abadía de Isenheim (cuarta narración de la novela). Sin duda alguna, esta cita subraya a la perfección esa idea de desenmascaramiento de conceptos que, al principio de este texto, se comentaba. Así, tal y como ya se sugirió en párrafos anteriores, la ascensión no tiene aquí nada que ver con subir, sino que por el contrario (y de acuerdo con su autor o, más concretamente, con uno de los personajes que hace de narrador) «es más bien enterrarse», palabras que aparecen en Abadía de Isenheim. La ascensión es siempre (por ejemplo dentro de teorías y prácticas místicas) una suerte de crecimiento en pos de la iluminación. Pero no hay aquí altares de la luz. Nada de eso. Tampoco encontramos iluminados (ni alumbrados). No hace falta, no es necesario: aquí el propósito es otro (el contrario, sobre todo eso), si bien en Sitka damos con un pintor, Anselm Des Près, cuyo trabajo plástico gira en torno a la religión y los diversos trabajos que una comunidad de Testigos de Jehová le encarga. Sin embargo, en las páginas de Deshielo y ascensión nos tropezamos más bien con personajes escépticos que se asoman al abismo y que ven, de cerca, los ojos de la muerte y la destrucción pese a cierto aliento místico que envuelve sus pasos: (…) cada cosa que acudía a mi cabeza, adoptaba una forma mística. La ascensión a la que aquí asistimos no es más que un viaje espacial. Así de sencillo, poco más. Solamente una elevación de carácter físico, un alejamiento de La Tierra. Y ese viaje, más allá de la atmósfera terrestre, es en las páginas de esta novela una forma de asomarse a una sima, una mirada al vacío, una contemplación de la oscuridad por el predominio —a nivel cromático en el paisaje espacial que atisbamos— de colores negros, apagados, que al mismo tiempo traducen desolación y frialdad. Unido a esto, el narrador precisa que la vida en el espacio es, en realidad, imposible, si no fuera por el uso de la tecnología: Sin la mediación de la técnica, dormida, como las inteligencias artificiales, ni siquiera podríamos deambular sin saber por qué, por ese frío que nunca sentirá el hombre. Todo aquí (en Abadía de Isenheim) parece estar inanimado, muerto en vida, congelado: El frío de los astros, un frío sin propósito ni viento. Todo se aletarga, carece de utilidad, de fin en sí mismo: Sentidos como el olfato son del todo inservibles en el espacio. No hay nada que hacer. La vida en el espacio es, según Cortina Urdampilleta, sinónimo de aniquilación, algo de lo que se escapa gracias a la tecnología, a las máquinas, máquinas e inteligencia artificial que salvan al individuo de una segura y gélida muerte en el espacio exterior. Se podría hablar entonces de una vida simulada en el cosmos, lejos de la tierra, un simulacro que entra en contradicción con el concepto de ascensión, entendido éste como crecimiento, ir más allá. Todo, a decir verdad, se convierte en apariencia de realidad en el ámbito espacial (exactamente en la cuarta narración que compone esta novela polifónica) puesto que: (…) todo el que sube se lleva arriba un pedazo de mundo sobre el que pensar, porque frente a uno no hay nada. El espacio es el vacío absoluto, pero un vacío que tiene que ver con la muerte y el frío. Cualquier cápsula que viaja más allá de los límites borrosos de nuestra atmósfera se introduce en una realidad absolutamente diferente, una realidad que supondría la muerte del individuo sin la ayuda de los avances técnicos de la ingeniería aeroespacial. Y el sueño eterno se hace también protagonista dentro de las palabras de este narrador, puesto que nos acerca de modo incuestionable a una situación de la que no se puede escapar: una estación espacial que no es otra cosa que una abadía más allá de la atmósfera terrestre donde los monjes se dedican a la meditación y la oración, donde viven aislados del mundo en su burbuja que, al final, se convertirá en una burbuja de muerte. Así, si en la abadía galáctica encontramos la muerte alrededor de la misma, en la Base de Furth o Sitka, y más concretamente en las afueras de esta ciudad en Alaska (que vertebra buena parte de los espacios narrativos donde discurre la acción), asistimos a la aparición de aquella a consecuencia del deshielo. De tal modo, el deshielo que, sin duda alguna, puede traer el despertar de la vida, la llegada de la primavera y todo lo que ello conlleva, no se presenta aquí de esa forma sino, precisamente, como todo lo contrario ya que el retroceso de hielos y nieves con el descenso de la temperatura hace posible la aparición de unos líquenes altamente tóxicos que llevan a la locura a quienes inhalan los gases que de ellos emanan: No quiero ni hablar de los terribles informes que recibimos sobre las granjas apartadas de los suburbios de la ciudad. Familias enteras saltaban por los aires movidas por secretas pulsiones. Locos, suicidas pululaban hablando solos por el extrarradio como si el demonio los persiguiera o los poseyera o les hablara. Crímenes innombrables o casi innombrables de puro absurdo. De tal manera, deshielo y ascensión se configuran aquí como preámbulo de la muerte, el prólogo que lleva hacia la enajenación y la destrucción. Enajenación y destrucción que, más adelante, tendrán que ver con la oscuridad, con el espacio exterior, un cosmos que sólo es un páramo de aniquilación, un desierto oscuro, insondable y negro, ese color que parece monopolizar la visión del narrador. 3 Y ya que estamos con cuestiones de índole cromático, pensemos entonces en el color, por ejemplo, ese color que varía en virtud del narrador que maneja los hilos del argumento y que se amplía y varía con el cambio de voz que relata la historia al lector. Pensemos en una percepción subjetiva del color. Hagamos eso. Pensemos, entonces, en Goethe, por ejemplo. Goethe atribuía a los colores un valor determinado. Lo hacía en su Teoría de los colores. En ella Johan Wolfgang establecía una suerte de diagrama de la mente humana dando a cada color ciertos valores. Si pensamos un poco en ello, podemos decir (sin problemas) que Álvaro Cortina Urdampilleta juega con el espectro cromático en su novela Deshielo y ascensión. Y lo hace imprimiendo un significado al color que entra en juego en los diferentes fragmentos de los que se compone este libro, a través de la percepción cromática de los diversos narradores que, aquí, tienen cabida y que prestan atención al espacio que les rodea y a través del cual construyen la trama, la historia que llega al lector. En todos y cada uno de los narradores encontramos una atención hacia el entorno circundante y, en concreto, hacia los colores que lo componen. Hay incluso una delectación descriptiva del paisaje. Sobre todo en la primera narración. Sin duda alguna, Deshielo y ascensión es una novela en la que el color del paisaje, el color de los escenarios por los que discurre la acción y por donde transitan los personajes tiene una importancia fundamental, una relevancia que quizás no pueda ser aprehendida en una lectura superficial pero que, a decir verdad, compone de forma estudiada la escenografía donde se desarrollan los cuatro fragmentos que forman la novela, este políptico de la tundra y las estrellas. Si pensamos o nos centramos en los colores, en la primera narración (Hommstadt) encontramos la presencia del blanco que polariza la visión del narrador. Es un blanco que invade todo aquello que cae en la retina del observador, de aquel que traslada al lector el argumento: el señor Erikson-Vargas. Es un blanco que, a veces, puede confundir y que lo ocupa todo: No había más que aquella inmaculada potencia sobre el horizonte de un océano en parte común, y en parte muerto, y en parte vagamente irreal. Era imposible permanecer ausente, aislado de semejante ataque sensorial. Es un blanco casi nítido y perfecto que tiene que ver con el hielo y la nieve, ese hielo y nieve al que se enfrentan desde sus puestos de vigilancia los dos cazadores sobre los que gira la narración en sus primeras páginas. Es un blanco que parece más real que cualquiera de las peripecias que a lo largo de sus páginas puedan narrarse: Toda amenaza, toda tristeza, toda verdad se transfiguraba mágicamente en aquel disco blanco que pendía frente a nuestro ventanal. Un blanco que casi nos habla de cierta purificación, semejante a la que se puede sentir en el desierto, semejante a la que encontramos en las narraciones de las primeras expediciones al Polo Sur de exploradores tan singulares como Roald Amundsen o Scott Charcot o incluso en algunos de los pasajes de la ficción lovecraftiana que encontramos en En las montañas de la locura. Un blanco que lo filtra todo, que lo invade todo, tal y como apunta Stefano Lenz, narrador de La base de Furth / Isoko Lithium-3000, tercera historia que compone esta novela: Todo era blanco. Los armarios de la despensa, las camas, el microondas, el frigorífico y los armarios. El color del invierno continuaba ahí dentro. El paisaje aquí tiene incluso una dimensión mística, de clarificación, aunque ésta pueda llegar a confundirse con la enajenación y el delirio tal y como ocurre al propio narrador Erikson-Vargas. No hay más que nieve y hielo, un hielo que, según se acerque la primavera, irá desvelando o dejando pasar a un primer plano la muerte, la destrucción. La llegada de la primavera, como ya se ha indicado más arriba, supone la aparición de gases tóxicos liberados por musgos y líquenes que, durante el invierno, permanecen en estado de (llamémoslo así) hibernación y que, solamente con el descenso de la temperatura comenzarán a liberar toxinas que afectarán a la percepción y al entendimiento del propio narrador de Hommstadt, sobre todo a ojos de los demás que, debido a los líquenes y sus gases, considerarán que Erikson-Vargas ha sufrido de alucinaciones desde el primer momento en que abandonó su seguro refugio de caza. Algo que queda patente en La Base de Furth / Isoko Lithium 3000, en las palabras que emplea Stefano Lenz que, como continuador de la historia de Erikson-Vargas, nos dice: Conocimos el efecto de los líquenes naranjas y rojos sobre los seres humanos, cuando, durante el pasado deshielo, un compañero de la base inhaló las partículas venenosas que estos liberan. Nos dejó a todos el recuerdo desasosegante de una enajenación profunda, porque no supimos qué hacer con él. Los meses del verano tenían un punto maléfico, mimetizado tras un fondo de discutible belleza, de charcas y flores mínimas. En un primer momento, el narrador de este relato nos hace conocer la base minera de Furth, sus rutinas, la vida en familia que allí lleva amortiguada por la escucha casi constante de la música de Schubert o Liszt, entre otros. Más adelante, como él mismo indica, se dedicará a observar la naturaleza: (…) ahora debía dedicarme a la contemplación de los paisajes. Tal contemplación se inicia, precisamente, en el momento en que comienza una travesía marítima bordeando la costa, pasando cerca de pequeñas bahías dentro de un barco desde el que el paisaje nevado es sustituido por el mar, por el océano: Aquel lugar abandonado evocaba el nacimiento de algo trascendental y cósmico (…), convergencia de roca erguida y exaltada sobre el latido de la onírica marina ante nosotros, con el agua que extendía su imperio líquido hacia el cielo y el sol y que se confundía en esa lluvia rápida del oleaje que a veces recorría los cristales del Valence II (…). Stefano Lenz es testigo de la deriva de los icebergs sobre la superficie marina, esos icebergs que, a su modo, siguen perpetuando el blanco, su presencia, dentro de Deshielo y ascensión, frente a la lógica acuática y azul del océano. No obstante, la antítesis del blanco y de sus posibles valores, significados o aquello que deseemos otorgarle al color se dibuja a la perfección en el último fragmento de esta novela, en Abadía de Isenheim, al que ya hemos hecho alusión en algún momento. Aquí todo se oscurece y adquiere tonos sombríos. Al igual que en la tundra el blanco era el color predominante dentro de las páginas de Hommstadt, encontramos en Abadía de Isenheim que el espacio exterior y su oscuridad ingrávida monopoliza el espectro de color: En el espacio no sucede nada, no cabe, por ejemplo, un amanecer. ¿Y si un día un sol más grande que todos los soles juntos amaneciera en lo oscuro? Incluso encontramos ciertas reminiscencias de literatura gótica (pero en el espacio) en el pasaje donde se habla de Eco III, el pequeño cementerio que orbita a cierta distancia de la abadía:

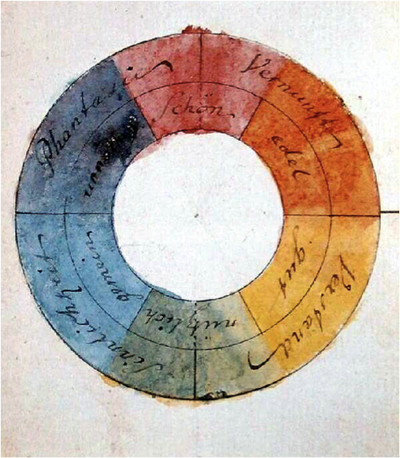

Al salir a Eco III, a su atmósfera mortuoria, rodeados de caminos de piedra y setos falsos, rectilíneos, perfectamente cortados, geométricos, pensé que ojalá no fueran destruidos también (…). Había largas cadenas que bordeaban las avenidas, para que el visitante se agarrara a ellas sin flotar. Sin duda alguna, la oscuridad dominante en esta narración supone también la colonización de ese diagrama mental del que hablaba Goethe de modo que el negro se convierte en metáfora cromática que sintetiza, desde una perspectiva visual, la verdadera naturaleza de esta novela que en sus primeras páginas revelaba un fulgor blanco y nevado pero que, según nos aproximamos a su final, muestra al lector el verdadero significado de todo lo que aquí maneja su autor: la precipitación hacia la muerte, la extinción. Deshielo y ascensión es una novela en la que los personajes que habitan sus páginas suelen salir mal parados, vapuleados por los acontecimientos que, en más de una ocasión, los llevan hacia la disolución y, en definitiva, la muerte. Una novela que, a modo de cubo de Rubik, compone una historia donde el color, como ya hemos dicho, anima el pulso narrativo, la atmósfera por la que deambulan estos personajes abocados a una destrucción que, poco a poco, les sorprende sin que ellos puedan hacer nada para evitar, en muchos casos, una suerte de destino fatal que se traduce, a la perfección, en las palabras de Solange Heddar al hablar de la pintura de Anselm des Près: Pero Dios estaba ahí, terrible, ajeno, sanguinario, cruel, benévolo, monstruoso, bello y reflejado. Y yo comencé a adorarlo, en aquellas sangres, en aquella naturaleza exaltada.

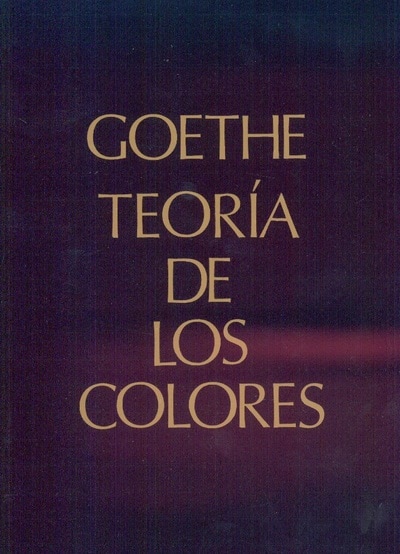

0 Comentarios

DAVID PÉREZ VEGA. KOUNDARA (Baile del Sol, Tenerife, 2016) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Este libro de relatos engaña al lector con su título y su portada. No hay exotismo, no hay aventuras en estas historias realistas, cotidianas, con las que David Pérez Vega nos cuenta la España de la clase (que fue, o se creyó, o se cree) “media”. Son siete relatos largos, de unas treinta páginas, una amplitud que permite que los personajes se desarrollen, que los ambientes se enriquezcan, que los elementos sociales, económicos, o laborales no sean un mero fondo desenfocado sino parte esencial del relato. Una amplitud que, también, sirve para alejarse del relato más convencional, de ese concepto de relato “canónico” en el que “no ha de sobrar ni una palabra”. Además de esa extensión, otro factor que ayuda a que Koundara se convierta en un perfecto análisis de nuestra sociedad es la gran unidad que encontramos en los siete relatos. Por un lado, en la elección de personajes, parece que David Pérez Vega ha querido hacer un retrato no sólo social y espacial (España), sino también generacional. Todos los personajes son “jóvenes adultos”, en torno a los treinta años y, pese a que el libro se divide en dos partes (los tres primeros relatos suceden fuera de España, en viajes realizados por protagonistas españoles; los cuatro restantes se sitúan en España), la unidad es total: la vida cotidiana de personas, de parejas, de familias, que no viven grandes aventuras ni situaciones extraordinarias. Son pequeños dramas, de esos que se viven en silencio, imperceptibles para casi todo el mundo, pero reveladores de una forma de ser, tanto individual como social. Por otro lado, esa unidad temática viene acompañada de una unidad formal y de tono. Si bien se alterna el uso de la primera y la tercera persona en los relatos, se trata siempre de narraciones que buscan un tono desapasionado, una mirada analítica y sin estridencias sobre los acontecimientos narrados y, sobre todo, con una ausencia total de subrayados innecesarios. No busca nunca el autor construir el cuento con un final “en alto”, ya sea por una sobrecarga emocional o por un giro inesperado de la narración. Suelen ser cuentos que terminan como empezaron, en silencio, en actos cotidianos que, una vez que se ha desarrollado el relato, se cargan de un sentido: el de la vida del personaje en cuestión, con todas sus pequeñas miserias y miedos y ternuras. Otra cosa que me ha gustado de Koundara es que se habla de dinero y se habla, mucho, de trabajo. No es necesariamente un libro de la crisis, ni sobre la crisis. Cuando digo que se habla de dinero y de trabajo quiero decir que son partes indisolubles de la trama, de la construcción de los personajes. Parece una obviedad, pero no es tan frecuente esa inclusión tan natural de estas cuestiones, especialmente la cuestión laboral, en la narrativa española que, o bien ha obviado el tema o, algunas veces, lo ha incluido de una forma demasiado forzada, antinatural, como diciendo: “Mira, soy un novelista realista y social, mira cómo hago que este personaje sufra por su economía”. En Koundara, en cambio, el trabajo, las condiciones laborales, las remuneraciones, las posibilidades de ganar o de perder dinero, de ganar o de perder calidad de vida en relación con las horas de trabajo, todo aquello a lo que gran parte de nosotros dedicamos gran parte de nuestros pensamientos y nuestras conversaciones (y que, luego, generalmente, no consideramos “apropiado” para construir narraciones, literatura), está siempre en primer plano: forma parte de los personajes y es, en gran medida, lo que los define. Me interesa mucho ese intento de neutralizar o matizar o cuestionar el mito del “ser especial”, del “individuo excepcional” con el que se ha forjado nuestra educación sentimental y artística y que, de una forma tan perniciosa, ha utilizado el Neoliberalismo para convencernos de que todos somos únicos, emprendedores, potenciales millonarios, genios, todo, cualquier cosa, menos un grupo, una clase, una colectividad. Libros como este ayudan a contarnos nuestras vidas, en las que (sí, vale, todos somos especiales, todos somos “nosotros mismos”, claro, qué otra cosa podemos ser) el héroe, el protagonista, es su trabajo, su pareja, su dinero, su familia, su barrio, su intento de hacerse una vida con los elementos que tiene a mano. Pero que nadie se asuste. No es este un libro político, explícitamente político al menos. No hay ni una sola palabra sobre el tema, ni en los relatos en primera persona ni en los que usan un narrador omnisciente. El tono, como he dicho, es siempre objetivo, descriptivo, poco dado a análisis políticos de las situaciones narradas, responsabilidad que recae sobre el lector.

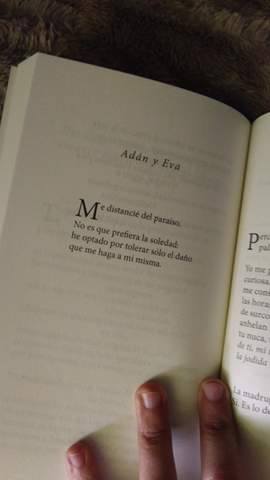

Si le tuviera que poner una pega a Koundara, tendría que advertir de que es una debilidad o manía personal, que me ha granjeado muchas discusiones o conflictos con amigos “letrados”. Quiero decir, que los referentes estéticos en la manera de narrar de David Pérez Vega se sitúan en La Gran Novela Americana. Y, aunque esto sea un libro de cuentos, esa unidad de la que he hablado le otorga en cierto modo esa intención de retratar una sociedad, una generación, un momento de la Historia a través de la observación detallada de la vida de algunos personajes. El problema al que me refería es el mismo que tengo con esos grandes narradores norteamericanos como Philp Roth, Saul Bellow, Franzen, etc, y es esa tendencia a relatar cada uno de los aspectos de la vida de los personajes, de su pasado, de su infancia, renunciando casi por completo a la elipsis, abarcando unos arcos temporales muy amplios que, indudablemente, favorecen la creación del personaje, pero a mí siempre me hacen preguntarme si son necesarios, si no hubiera bastado con centrarse en el presente de la narración. No es algo que me haya pasado en todos los relatos, claro, pero sí que es algo que he advertido en algunas ocasiones. En cualquier caso, es una lectura absolutamente recomendable y una muestra de que el realismo está muy vivo también en el género del relato, tan frecuentemente colonizado por lo fantástico. Y es una muestra también de que realismo no tiene por qué ser rutina, género literario, ejercicio de estilo sobre un esquema dado e inamovible. El realismo, como tendencia literaria por la que los elementos sociales e individuales se convierten en el material narrativo esencial es polimorfo, cambiante, evoluciona continuamente. Porque contarnos a nosotros mismos, mirarnos como seres sociales en un tiempo y un espacio concretos, seguirá siendo una de las funciones elementales del relato, de la literatura. ANA PATRICIA MOYA. PÍLDORAS DE PAPEL (Huerga y Fierro, Madrid, 2016) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO ¿Hasta qué punto puede soportar el dolor el cuerpo humano? ¿Cuáles son sus devastadores efectos sobre el alma? ¿A qué podemos aferrarnos cuando perdemos cualquier atisbo de esperanza? Y, aún más importante, ¿de dónde proviene ese sufrimiento que nos atenaza a diario? En Píldoras de papel, con textos introductorios de Ana Vega y Layla Martínez, su autora vierte directamente todas sus emociones dentro de una dialéctica que rodea lo invisible de la enfermedad, la frialdad amorosa, la crueldad del sistema o la hipocresía social con el fin de sobrevivir, acaso refugiarse, a todo un contexto actual que desecha todo lo que no está estandarizado: «no hay tregua / para el corazón resquebrajado». Dado que cada palabra se erige como un desgarro interior, un gesto desesperado por romper el círculo vicioso al que nos hemos visto abocados, que ya trataron escritores como Albert Camus, en El mito de Sísifo, cuando extrapola el mito griego a la actual repetición extenuante de tareas que no tienen ninguna función real, nos encontramos ante verdaderos comprimidos que oponen la reafirmación de la identidad al efecto corrosivo del Vacío: «Me condené a aceptar que ser yo misma tiene un precio caro (…) No temas jamás a tu oponente. / Tu mayor enemigo: tú». A modo de diario personal, con la exposición íntima y el hermetismo que ello acarrea, Moya analiza en cada una de las partes de la obra un aspecto concreto de su ideario vital: ‘Sonámbula’, los estragos de las afecciones y el hastío vital; ‘Peter Pan y sus fantasmas’, el machismo de muchos de los cuentos tradicionales que nos rodean; ‘Eso extraño que llaman amor’, la dificultad para paliar los efectos de la soledad y el predominio del deseo sobre los sentimientos; y ‘Mi corazón es una tundra’, un último alegato con el que combatir, mediante la palabra, el desasosiego y la desesperanza: «Creo que va siendo hora / de dejar de ser hormiga sincera / aunque me quede indefensa, sin cobijo, / sola / y con hambre de amor». Si el estilo agresivo, lleno de rabia, totalmente despojado de cualquier artificio o metáfora enrevesada que obstaculice el habla cotidiana, rompe cualquier intento de contención en la forma, ésta, a su vez, se amolda visualmente al mensaje que se desprende en cada momento, como ocurre en ‘Veneno’ y ‘Agonía’. La intensidad tremendista, aunque en cierto modo desequilibra el efecto final, también queda contrapuesta, en el juego de contrarios que nos ofrece Moya, al remate final en la mayoría de los poemas, en cursiva, a modo de historia paralela, o agarre, según se vea, con el que ir confrontando la vida cotidiana: «para que una sonrisa [torcida] dependa / de medicación // para dejar de ser». La opresiva crónica de la realidad presente en Píldoras de papel («El regreso es almuerzo sin ganas, / aguantar telediarios sensacionalistas / de políticos sinvergüenzas, / desgracias mundanas y fútbol, más fútbol»), cuya crítica continua esa disección directa de la impostura social e ideológica actual, apuesta también por el feminismo y la denuncia, en clave metafórica y ficcional, de los estereotipos que ha vendido, en este caso, Disney con muchas de sus primeras películas: «Muchos domingos soleados, estas antiguas amigas de los cuentos y sus respectivas familias se reúnen para un buen perol; ellas preparan el sofrito, controlan hábilmente las chiquilladas con sonoros coscorrones y cuchichean de asuntos exclusivamente femeninos —la artritis, la menopausia, la diabetes, el reuma, el orgasmo que nunca llega, lo macizo que está el vecino del quinto, la sospecha de una infidelidad por parte de Fulanito o Menganito—». La inserción de estos personajes, tales como Peter Pan o Blancanieves, en gran parte mitificados y sobredimensionados, en la realidad resquebraja los cánones tradicionales, alimentados por la tradición y las estructuras de poder, que con sus acciones eliminan cualquier atisbo de innovación. La alteridad, el Otro, en un sentido psicoanalítico suave, queda reforzado en varias ocasiones («Dios te bendiga, Alicia. // Dios bendiga a los locos»), asunción acorde con lo que han expresado otros teóricos y poetas, como Anne Carson cuando, en Hombres en sus horas libres, comenta: «La psiquiatría se inventó como defensa contra los visionarios». Dentro de esta vorágine, la palabra, como hemos podido ver, ha adquirido múltiples roles y, sobre todo, ha ido superando las crisis («Me da asco la poesía // que me empuja a gritar / en silencio»), a las que se ha enfrentado Moya, dentro de la capacidad para verbalizar lo inefable. La autenticidad, al final, es la principal sujeción frente al engaño, sea literario («Tu palabra no auténtica es un cáncer / y tus manos, ausentes de honestidad, / violan a su antojo a la poesía, // tu puta favorita»), sea social («El hombre del saco lo presiento ahí, entre sábanas, / libros y zapatos, // engorda plácidamente gracias a mis temores, // el paro / la soledad / la ausencia de respuestas / los sollozos de madrugada // vive de mis fracasos»). EPÍLOGO

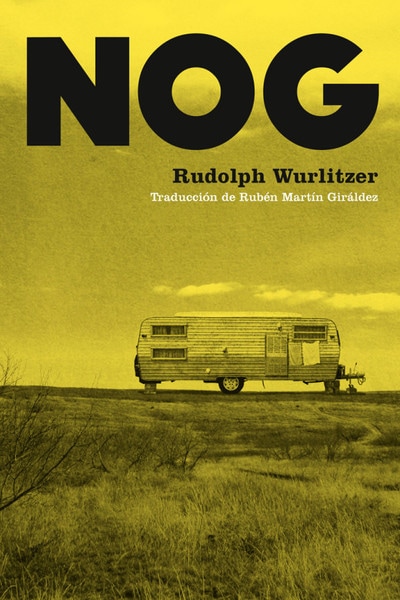

Cierro el libro del cuento de mi vida. He obviado que hubo y hay más gorrinos, pero yo ya estoy hasta el coño: que se queden encerrados en sus fábulas. RUDOLPH WURLITZER. NOG (Underwood, Madrid, 2017) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA No es que yo fuera un completo idiota, que no recordara nada João Gilberto Noll Wurlitzer, Rudolph (Cincinnati, Ohio, 1937). Ochenta años le contemplan. Ochenta años de un narrador aún en vida que en Nog (1969) se mueve por un territorio borroso que tiende a no dejar claros los límites entre la memoria y aquellos recuerdos que parecen ser creados para dar sentido a la realidad que al protagonista-narrador rodea, recuerdos que la propia voz que cuenta la historia parece construir como forma de mantenerse a flote y sobrevivir. Una voz, un personaje obsesionado por recordar, por recomponer una historia y, en definitiva, una narración de la que, a propósito (y en sugerente contradicción con lo anterior), parece estar perdiendo el hilo. Y sencillamente sucede así porque el relato de una vida, de una historia, de cualquier cosa que alguien desee contar, se compone siempre de ciertas partes de sombra difíciles de transmitir, complicadas de recordar. —Todo relato, toda leyenda, todo mito que se propone como inexpugnable e inmóvil miente, podríamos inferir del texto de Wurlitzer. Y eso es precisamente lo que el autor parece querer desmontar: la inquebrantable veracidad del relato. Porque toda narración contiene fisuras (o debe contemplarlas, contenerlas). Nog, en ese sentido, es una apuesta por la sinceridad narrativa, un órdago a la verdad (y las mentiras que ésta siempre conlleva). Nog no miente (por decirlo de alguna manera), no engatusa a quien se acerca al texto con triquiñuelas y trucos, no engaña al lector, no vende una verdad a éste. Más bien lo desorienta (la propia realidad es, a decir verdad, una experiencia sin brújula, un no saber hacia dónde ir, un desconocer cuáles son los elementos que apuntalan la trama de la misma). En ese sentido, Nog es una apuesta por la confusión. La narración de la confusión. Esa confusión que alimenta el ritmo vital de todo individuo. No saber, no decir, no recordar, no tener claro hacia dónde se dirige uno mismo. Un desconcierto que se filtra a todos y cada uno de los pasos que el protagonista da a lo largo de las páginas que componen esta novela que se mueve en un territorio que puede recordar la narrativa de Beckett o la del brasileño João Gilberto Noll en Harmada, incluso las novelas que componen la Trilogía involuntaria del uruguayo Mario Levrero. Wurlizter (sí) recuerda a Levrero en el modo en que sus personajes habitan los espacios, en la especial forma en que el protagonista de esta novela deambula y se tropieza una y otra vez a través de ellos animado por un impulso de curiosidad y amnesia que le hace comportarse con inquietud ante lo que le rodea, frente a aquello que a su alrededor tiene. Hay en el narrador una suerte de escepticismo que le hace interrogarse sobre todo (acerca de lo que sucede, en torno a lo que ha ocurrido antes, sobre lo que terminará teniendo lugar después). El escritor de Ohio dibuja la singular manera (errática, vagabunda) en que un personaje (que hace las veces de narrador) se mueve por un territorio desconocido y conocido a la vez. Nos relata la forma de moverse a través de los diferentes espacios por los que discurre la novela que, en ocasiones, recuerda estructuras laberínticas o, sencillamente, ámbitos de los cuales no se puede escapar con facilidad, lugares a los que te ves ligado de una forma completamente involuntaria y absurda, tal y como ocurre en La ciudad o El lugar de Levrero, situaciones donde los personajes parecen ir a la deriva, igual que Meredith, Lockett o Nog, esas figuras —entre otras— que aquí introduce Wurlitzer y que parecen tan perdidas como aquellas que se daban cita en Two-Lane Blacktop, largometraje de 1971 cuyo guión escribiera el propio novelista y que, a todas luces, es una road movie nebulosa y simbólica donde pueden entreverse algunas de las características presentes en Nog.

Una suerte de inconsciencia parece habitar a los protagonistas de esta novela, una inconsciencia que recuerda esa falta de claridad y certeza que se da en los personajes del brasileño Noll en, por ejemplo, su novela Lord o que enlaza con la tradición beckettiana de una existencia absurda, incomprensible y, en ocasiones, cruel. No hay verdad, no hay sermón en Wurlitzer. No hay mentiras (o todo, en realidad, forma parte de La Gran Mentira). Solamente damos con personajes desorientados que padecen algo que podríamos llamar descomposición o desarticulación de la identidad, desintegración de la conciencia, metáforas puras de individuos que parecen intuir la necesidad de resolver un acertijo, que desconocen el modo de interpretar los jeroglíficos que la realidad, a cada paso, pone frente a ellos (o, en definitiva, frente a nosotros). Algo así, algo en cierto modo muy sencillo y, a la vez, de extrema complejidad. Una aventura narrativa donde no hay nada claro, donde no hay compasión con los seres que habitan sus páginas, una ausencia de compasión que tiene que ver con la desorientación o con un caos que se hace cotidiano y que produce fracturas en la memoria de esos personajes. Nog se construye a partir de la absoluta erradicación de los paradigmas narrativos que hacen asimilable, comprensible, regurgitable una narración estándar, convencional, de modo que su lectura se configura como un acto que no resuelve nada, no es necesario hacerlo. No es preciso que nadie te diga nada, no hace falta que nadie te convenza de aquello en lo que cree. Eso es Nog: algo que se te mete dentro, igual que un virus, y que subraya la total falta de certezas, que dibuja la incertidumbre tal y como debe hacerse, sin dejar atisbos de luz y claridad, pero siempre a través de una prosa sencilla, accesible, incluso musical. Ausencia de evidencias o artículos de fe en una atmósfera de desengaño y sombras esquizorrealistas. Todo es así, siempre es así. ¿Aún crees, querido lector, que lo sabes todo? ¿Aún sigues pensando de ese modo? |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS