|

NATALIA CARBAJOSA: LA BELLEZA DE TRADUCIR... POESÍA (Eolas, León, 2024) por SANTIAGO RODRÍGUEZ GUERRERO-STRACHAN Es arriesgado y, quizá, un tanto provocativo titular un libro La belleza de traducir... poesía. La belleza de leer poesía es evidente, lo de traducir queda ya algo más a trasmano por, entre otras razones, la insuficiencia de la traducción. ¿O quizá esa pobreza, cortedad y carencia, que todo esto está en la traducción, no es tal? En algunos casos, sin duda, no lo es, pues el traductor es también poeta y puede poner en una lengua un discurso poético escrito y pensado en otra lengua. Este es el caso de Natalia Carbajosa, poeta y traductora de ya larga trayectoria. Autora de algunos libros de poemas de hermosa factura, como es costumbre decir (yo prefiero pensar que sus poemas son entusiastas meditaciones en la vida sobre la vida en la que lo oscuro también tiene su lugar). Los más de veinte libros de poesía traducidos avalan una trayectoria ejemplar, y la facultan para hablar del oficio de traductor. (Tiendo a ver todas las variedades de la escritura como oficio más que como trabajo o profesión, por lo que tiene aún hoy en día de artesanal). La labor de Natalia Carbajosa revela la alegría del oficio tomado en serio. El libro se divide en cuatro capítulos en cuyo ascenso el lector aprecia la acertada estructuración. Comienza de modo natural e inevitable por el lenguaje. «Nombrar el mundo ya es traducirlo», así comienza el primer capítulo tras haber traído a colación una cita de George Steiner: «Por medio del lenguaje ‘somos traducidos’ del modo más marcado y perdurable». Somos lenguaje; eso es lo que nos caracteriza por encima de todo, un lenguaje que no es solo comunicativo (esta es para mí la gran diferencia con los animales) sino expresivo y, en algunos casos, poético. Si la expresividad no fuera una de las funciones del lenguaje, sería difícil que hubiera literatura. Al nombrar el mundo lo volvemos inteligible (aquí vendría bien un excurso sobre la razón pura de Kant, la intuición de la sensibilidad y la potencia poética del lenguaje; sin esa razón apriorística la poesía moderna no existiría, tampoco la idea de que al nombrar creamos el mundo). Traducir es, en cierta medida, crear y revelar. Revela el traductor porque pone el poema en un lenguaje comprensible para los lectores y porque destaca algunos matices que el propio poeta no tuvo en cuenta o no supo verlos. Nombramos al tiempo que miramos mientras sabemos que en ocasiones la distancia entre lenguaje y mirada nada la puede salvar. El hueco entre ambos revela la esencial fragilidad de eso que llamamos identidad y la extrañeza del mundo, que es lenguaje; así, también el lenguaje, a pesar de que parezca lo contrario, nos es extraño. Esto es algo que notamos, en algún caso incluso padecemos, cuando aprendemos una lengua que no es la nuestra materna. En esta circunstancia uno percibe la libertad, sintáctica, léxica y fonética, de cada lengua y queda maravillado por las soluciones, en ocasiones divergentes, que cada lengua da a una misma expresión. Estas divergencias son el limo y el sustrato de la traducción. Si las lenguas tuvieran una exacta correspondencia entre sí, piensan algunos, la traducción sería más fácil; una traducción automática, diría yo. Pero no hay correspondencias, no sólo a nivel sintáctico o léxico, tampoco las hay a nivel fonético. Esto hace de la traducción de poesía una aventura intelectual en que lo único que sirve, más allá de la experiencia, es la sensibilidad del traductor. He aquí un elemento muy importante: el traductor. Es el que conecta el tono del poema con el lenguaje al que traduce y con su propia expresión. Podemos ver dos caminos: la del traductor que efectúa un ejercicio de despersonalización, al modo en que poetas tales como John Keats o T. S. Eliot llevaron a cabo en su propia escritura, o la de los traductores que allegan el poema extranjero a su propia poética, al modo en que Juan Ramón Jiménez hizo en sus traducciones y en Tiempo. Entre estos dos términos se juega el trabajo del traductor: fidelidad o creación, aunque siempre queda la duda de si la fidelidad no es también creación y la creación es, en mayor o menor grado, siempre fiel al poema original. En los dos capítulos que cierran el libro Carbajosa repasa casos concretos de obras que ha traducido. Sirven de ejemplo de todo aquello que anteriormente ha sido discurso teórico y dan una idea exacta de lo que son para ella la traducción, la escritura y la lectura. Cuenta, mediante anécdotas, su labor como traductora de poetas americanas como Lorine Niedecker y H. D., cuyos poemas se caracterizan por la parquedad del lenguaje, y de otros que son ingleses como Katheleen Raine y T. S. Eliot. En este último caso, reflexiona sobre la dificultad de traducir una vez más La tierra baldía, poema central de la literatura universal del siglo XX que cuenta con un número elevado de traducciones, en algunos casos por poetas traductores como, por poner un solo ejemplo, hizo Claudio Rodríguez. En el caso de este poema el traductor se enfrenta al poema y a las soluciones que otros han aportado con mayor o menor acierto. La libertad es menor y mayor es el riesgo, pero también la aventura que es la traducción tiene mayor acicate —eso pienso— porque toda traducción es, además de la búsqueda de la mejor expresión para el poema, un reflejo de la época en que queda traducido. No hay traducción intemporal; cuando se da el poema es otro nuevo, independiente ya del original.

Carbajosa ha traducido también parte del teatro del mismo Eliot. Las indagaciones que hizo acerca de las traducciones ya existentes de The Family Reunion la llevaron a encontrar una traducción que Rosa Chacel había hecho bajo pseudónimo. A partir de ahí hila una interesante especulación acerca de las amistades y enemistades en el medio literario. Por último, Carbajosa también ha traducido con gran acierto a Ana Blandiana, poeta rumana que tiene, gracias a ella y a Viorica Patea, una presencia destacada en la sociedad literaria española. Este es un caso particular de traducción por lo que tiene de colaboración entre traductoras, primero poniendo original en español y luego llevando esa primera aproximación a lo poético. La traducción como colaboración no entre escritor y traductor sino entre dos traductores es un buen modo de señalar que no es una tarea tan solitaria como algunos creen y que, con complicidad, lo que llega a los lectores es una muestra de amistad literaria de la poeta y las traductoras, y de las traductoras entre sí.

0 Comentarios

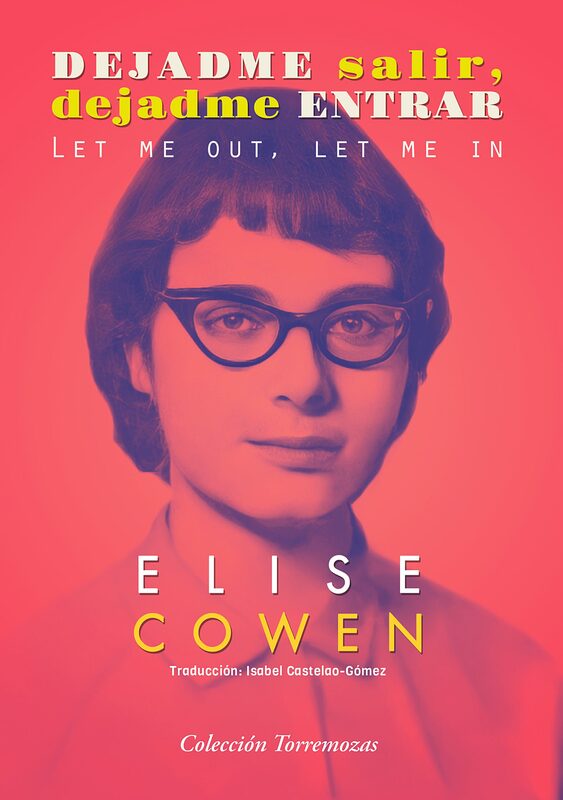

ELISE COWEN. DEJADME SALIR, DEJADME ENTRAR Traducción: Isabel Castelao-Gómez (Torremozas, Madrid, 2023) por NATALIA CARBAJOSA Cualquier filólogo que desempeñe su oficio vinculado a un departamento o facultad de letras es consciente de que, en su inútil intento por equiparar las humanidades a las ciencias experimentales, los organismos de evaluación investigadora han dejado fuera de sus parámetros al tipo de contribución que precisamente da sentido al propio concepto de estudio filológico: ese trabajo cocido a fuego lento que implica el inicial deslumbramiento ante un corpus de textos, en este caso inéditos, no sólo académico, sino también (y sobre todo) vital; su traducción (en el caso de obra extranjera), estructuración y edición; la importantísima labor de contexto (cultural, histórico, literario) ofrecida por el estudio preliminar, la división en secciones con sentido, así como las notas que acompañan al texto; la recopilación de fuentes convenientemente referidas en la bibliografía; la búsqueda de una editorial lo suficientemente generosa como para alojar y cuidar de aquello que pronto formará parte del legado de todos; e incluso, llegado el caso, la colaboración en asuntos prácticos como los derechos de traducción y otros. Y ello, como digo, sin recibir a cambio ninguna clase de reconocimiento oficial, como cabría esperarse. Ni siquiera en este caso, en el que circunstancias extraliterarias podrían favorecer la difusión del libro (poesía de mujer analizada por otra mujer), se le estaría haciendo justicia, en mi opinión, a un texto que merece ser tenido en cuenta por sí mismo e (insisto) por adscribirse a ese género investigador que únicamente da sentido al término “filología” en su totalidad, término hoy también consciente y deliberadamente borrado de los planes de estudios en nuestras universidades. Conozco lo suficiente a Isabel Castelao-Gómez, profesora de literatura en lengua inglesa en la UNED y también poeta, como para saber que su empeño por dar a conocer en español la poesía de Elise Cowen (Nueva York, 1933-1962), poeta beat tempranamente fallecida, es honesto, está bien fundamentado y viene de lejos. Tuve el privilegio de acompañarla en una aventura anterior, la que dio forma al volumen Female Beatness: Mujeres, género y poesía de la Generación Beat (Universidad de Valencia, 2019), galardonado con el Premio Javier Coy de investigación en 2021. Castelao se midió ahí por primera vez, a excepción de algunos estudios parciales anteriores igualmente de su autoría, con la atribulada vida y la poesía de esta poeta singular, de versos escuetos y profundamente contenidos. Casi como una Emily Dickinson arrojada de pronto al mundo bohemio y marginal de aquellos jóvenes artistas que, en la década de 1950, se rebelaron contra la vida doméstica tan cómoda como apagada que se les ofrecía, Cowen representa el caso extremo de sus compañeras de generación (Diane Di Prima, Joyce Johnson, Hettie Jones, Lenore Kandel, ruth weiss), quienes con sus decisiones afrontaron peligros nada abstractos: «En los 50 si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer tus familias hacían que te encerraran», tal como acertadamente escribió otro poeta del grupo, Gregory Corso. En Dejadme salir, dejadme entrar, verso de Cowen que ejemplifica la turbadora dualidad entre mundo interno y externo, junto con el control al que se ve sometida por parte de los otros, Castelao nos brinda al menos dos gratas sorpresas: la primera, haber podido hacerse con el corpus completo de Cowen y traducirlo (lo que queda de él antes de haber sido parcialmente destruido por la familia de esta tras su suicidio), siguiendo los pasos de su compilador en estados unidos, el profesor Tony Trigilio; la segunda, haber (re)construido el relato de la apropiación de la vida/obra de Cowen por parte de personas de su entorno, a la vez que intenta devolvernos la voz autorial por fin libre de filtros o, como mínimo, lo menos mediatizada posible. El resultado es un texto emocionante y bien estructurado en sus partes, de manera que el lector puede sumergirse directamente en los poemas sin interrupciones y, si lo desea, recorrer con anterioridad o posterioridad las distintas secciones complementarias (en mi opinión, imprescindibles) a los poemas. Por otra parte, la traducción de la poesía de Cowen que aquí se nos brinda reproduce con naturalidad las características observadas en el original, asimismo explicadas en la introducción y las notas. Fieles al espíritu beat, los poemas adoptan deliberadamente el lenguaje de la calle y de la oralidad y lo combinan con imágenes audaces y escuetas, deudoras del imagismo de Pound. Además, Castelao traza acertadamente la comparación entre Ginsberg y Cowen, tándem al que normalmente solo se alude respecto a su intermitente relación sentimental y de amistad. En este sentido, contrapone la letanía bárdica expansiva de Ginsberg a la condensación de Cowen, quien embrida con su dominio del ritmo y la estrofa cualquier conato de explosión emocional y elige la ironía o la compasión sutil para transmitir un constante desasosiego de la psique. Como bien apunta Castelao, dicho desasosiego hunde sus raíces en el malestar femenino tan pésimamente abordado hasta épocas recientes (recuerdo, en el mismo sentido, la novela de Maggie O’ Farrell La extraña desaparición de Esme Lennox), al que se confiere con fundamento una subcategoría de “malditismo” artístico basada en la diferencia de género. Sin embargo, al mismo tiempo creo que la dolorosa escisión de la Cowen poeta, deudora de problemas psiquiátricos agravados por las drogas, trasciende en sus breves creaciones la tendencia a la confesionalidad explícita y apunta a cotas mayores que, muy probablemente, habrían evolucionado de forma significativa si la muerte no lo hubiera truncado todo. Uno de los poemas paradigmáticos de Cowen aúna el estilo de balada con la filosofía beat para hablar del yo escindido que la habita. En palabras de Castelao, «[q]uiere construir una subjetividad y un cuerpo artificial con órganos externos ensamblados para generar un híbrido mejorado. Huir de quien es para convertirse en otra. Sin embargo, con tono cómico se nos informa de que las mejoras buscadas no son exitosas (de hecho, consiguen lo contrario a lo que se busca) y que los esfuerzos han sido en vano». El poema comienza así:

Y continúa en sucesivas estrofas mencionando el pelo, las orejas, los ojos, el sexo, los pensamientos, etc., que el yo poético va tomando de los cadáveres. En singular actualización de la historia de Frankenstein, el poema avanza con ironía no exenta de humor negro. La poesía de Cowen es igualmente rica en símbolos. Los pequeños seres domésticos como las crisálidas o los bulbos que afloran en una cotidianeidad a menudo sórdida son indicio de la posibilidad de transformación, esa que parece eludir siempre a la voz poética por el peso presentido de la muerte. A su vez, explica Castelao, Cowen asocia la polilla a la “visión”, esto es, la posibilidad de ver más allá de lo evidente a partir de lo pequeño:

En los dos poemas mencionados se observa además el simbolismo del color azul, color que anuncia tanto la muerte como la clarividencia. Asimismo, el ojo y su homofonía en inglés con el “yo” (I/eye) es recurrente en el universo poético de Cowen. Ese “yo” que se cuela sin permiso en muchas de sus composiciones remite sin duda a la cuestión de la identidad socialmente impuesta sobre las mujeres en la América de los 50 frente a las ansias de libertad que, sin referentes previos ni apoyo social ni material, solían terminar trágicamente, como es el caso. En el apartado de las afinidades electivas, Cowen probablemente esté realizando un homenaje a Emily Dickinson en el siguiente poema:

Destaca en este poema la referencia erótica simbolizada por los aguijones de las abejas (como casi todos los beat, Cowen experimentó con su sexualidad). Castelao comenta que, según Trigilio, en el manuscrito el verso «nos pondremos morenas» aparece junto a otra expresión tachada: «eclosionaremos». «Ambas imágenes, en cualquier caso, están relacionadas con la cualidad de la piel», afirma Castelao, quien ve en este poema un canto a la amistad, el afecto y la calidez en un tono alegre poco común en la poeta. Deseamos a este libro un recorrido lo más luminoso posible y agradecemos tanto a su autora, Isabel Castelao-Gómez, como a la editorial Torremozas, este acercamiento riguroso, a la vez pionero y definitivo, a la espléndida poeta que fue, y sigue siendo en sus páginas y ya por fin en nuestro idioma, Elise Cowen:

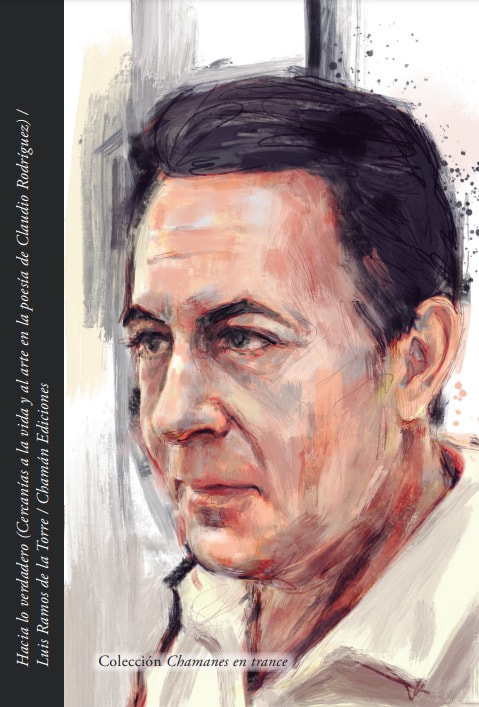

LUIS RAMOS DE LA TORRE. HACIA LO VERDADERO (Cercanías a la vida y al arte en la poesía de Claudio Rodríguez) (Chamán, Albacete, 2022) por NATALIA CARBAJOSA La exégesis en torno a la obra del poeta Claudio Rodríguez (Zamora, 1934-Madrid, 1999), figura imprescindible de la poesía española en la segunda mitad del siglo XX, no ha hecho más que crecer durante las dos décadas del nuevo siglo que llevamos recorridas. Parte del mérito lo tiene el Seminario Permanente Claudio Rodríguez, institución fundada en Zamora en 2004 con el fin de preservar su legado y acercarlo a las nuevas generaciones. En esta ocasión es el poeta, filósofo y músico Luis Ramos de la Torre (Zamora, 1956) el encargado de alumbrar el camino de la interpretación en los estudios claudianos. Con un título lleno de sugerencias (presentes a su vez en la antología Hacia el canto compilada por Luis García Jambrina con motivo de la concesión del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana a Claudio Rodríguez en 1993), Ramos reúne en este volumen una colección de ensayos agrupados en torno a conceptos recurrentes en la obra del gran poeta. Así: «No es de extrañar, pues, que sea el propio Claudio Rodríguez quien ya desde el título de muchos de sus comentarios y poemas nos advierta de este ir y venir de su caminar circunstancial hacia o desde, (...) o el más definitorio de su concepto de la poesía como participación realizado para su discurso de entrada en la RAE, Poesía como participación: hacia Miguel Hernández» (págs. 179-80). El libro de Luis Ramos también constituye, como el “desde/hacia” evocados, un verdadero ir y venir entre los grandes temas que, reiteradamente, afloran en los poemas de Claudio Rodríguez. Ahora bien: la segunda parte del título no debe llamar a engaño (Cercanías a la vida y al arte en la poesía de Claudio Rodríguez). No hay en sus páginas atisbo de biografía, ni de voluntad de leer los poemas en una clave, digamos, específicamente personal. La vida en la obra del poeta es, en realidad, una vida trascendida, universal, traspasada por la contemplación y la transformación operadas por la palabra poética. Del mismo modo que Claudio Rodríguez habla en su poesía de las cosas y las gentes cotidianas, pero desde un registro poético único que roza la irracionalidad, el ensayo realiza una suerte de radiografía vital de la que han desaparecido lo cambiante y lo perecedero para dar paso a lo universal; se asoma, por así decir, al hueso de la escritura. Estructurado en torno a diferentes términos u oposiciones (vida/muerte, cuerpo, mano y oficios, amistad, semilla) o personajes, tanto poetas (Pedro Salinas y Carlos Bousoño) como escultores y pintores (Baltasar Lobo, José María Mezquita), el ensayo va poniendo en circulación, capítulo tras capítulo, términos como “salvación” que, por ejemplo, en relación al tándem vida/muerte, se presenta con tintes metafísicos; mientras que en la sección dedicada al cuerpo adquiere una función plenamente poética: salvar las cosas es llevarlas desde la creación hasta “la plenitud de su significado”, de ahí la importancia de la irracionalidad expresiva a la que son sometidas en el poema. Por último, en la parte dedicada a la semilla, ese mismo término evoca las imágenes de germinación y resurrección tan caras, asimismo, al poeta que las convoca una y otra vez. Especialmente atinada resulta también la sección dedicada a la mano y los oficios en la poesía de Claudio Rodríguez, abordada desde una perspectiva antropológica. Al leerla, no he podido evitar acordarme del Saramago de La caverna: «Lo que los dedos siempre han hecho mejor es precisamente revelar lo oculto», afirma el escritor portugués. El alfarero de Saramago muestra cómo solo las manos y los dedos (y quizá el gran poeta, podríamos añadir) conocen el verdadero nombre de las cosas. En una clave parecida, la celebración del trabajo que hace Primo Levi en La llave estrella, entendido no como el resultado de la productividad capitalista sino como amor a la tarea bien hecha, se halla cerca de la perspectiva del autor de ‘Alto jornal’ y su atención a los oficios de siempre, aspecto que Luis Ramos consigue realzar: «desde la mano se define el oficio, la entrega vital del hombre, de cualquier hombre, a su tarea, y a su vida».

En el apartado sobre Baltasar Lobo, Ramos desarrolla toda una teoría acerca de la moralidad del paisaje o, en otras palabras, de la necesidad de una ética dentro de la estética. Respecto a Pedro Salinas y Carlos Bousoño, y partiendo de la filiación orteguiana de ambos, analiza el tratamiento de la salvación en su poesía, en paralelo a como lo había interpretado en los poemas del autor zamorano. El capítulo dedicado al cuerpo se centra en lo que la obra de Claudio Rodríguez tiene de poesía de la naturaleza. En todos los casos, Ramos va desgranando, poemario a poemario, las apariciones de los términos clave en las páginas del poeta (como ya se ha dicho), pero con una particularidad: siguiendo un esquema metodológico a la vez preciso y flexible en su ir y venir entre las distintas variaciones connotativas y léxicas que dichos términos van adquiriendo con el tiempo. De este modo, nos va transmitiendo una sensación acumulativa semejante al polvo que se adhiere a los zapatos o al equipaje que confiere valor y resonancia a lo vivido, esto es, lo expresado. Destaca, por otra parte, la constatación de que la poesía de Claudio Rodríguez, y por ende, toda la poesía, es antes un acontecer que otra cosa (así lo subraya también Antonio Gamoneda), idea en la que insiste el prólogo de Miguel Casaseca. Y no se puede dejar de mencionar la relevancia de la exhaustiva bibliografía, así como la recurrencia en el texto de las aportaciones de diversos estudiosos (Michael Mudrovic, Fernando Yubero, Dionisio Cañas) cercanos al propio poeta. Constituye este ensayo, pues, un auténtico mapa conceptual de la palabra poética claudiana, puesta en relación con el mundo del que surge y al que es devuelta, corregida y aumentada (transfigurada), puesta al cuidado de los lectores. Documento útil para la investigación y, por qué no, para cualquier lector que desee, ya casi un cuarto de siglo después de la muerte del poeta, seguir dándolo por vivo en su “verdad”, que no es otra (ya lo dijo otro con el mismo oficio, John Keats) que la verdad poética. ISABEL CASTELAO-GÓMEZ. ABRIL (and the cruellest months) (Ya lo dijo Casimiro Parker, Madrid, 2022) por NATALIA CARBAJOSA Con una maquetación bellísima presenta en esta editorial madrileña la profesora de literatura y poeta Isabel Castelao-Gómez un libro complejo, lleno de preguntas sobre la identidad y enraizado tanto en la realidad más íntima y acuciante como en los textos que conforman su bagaje académico. El resultado no es, ni mucho menos, una colección de poemas difíciles de leer (al menos en apariencia), ni siquiera cuando las dos lenguas que maneja su autora, el inglés y el español, se van dando mutua réplica. Su apuesta reside más bien en la búsqueda de sí misma desde el ser que duda, que se sobrepone al agotamiento provocado por los roles sociales y familiares y las obligaciones domésticas y que, a pesar de todo, ocupa su lugar en el continuo poético del que se sabe parte. Aunque parezca una contradicción, dicha voz, antes que como lamento o reivindicación, resuena en un tono decidido en medio del caos: aquí estoy y esta es mi palabra, se desprende de sus versos. No pido, sino que tomo lo que es mío. La referencia más obvia del libro, visible en su título y en su sección central, es La tierra baldía de T. S. Eliot. En el primer centenario de su publicación, este poema sigue constituyendo el paradigma del sujeto desestructurado en el que nos ha convertido a todos la sociedad contemporánea. Castelao-Gómez feminiza la aflicción que verbalizó el gran poeta: Abril es el mes más cruel porque los bulbos que permanecen ocultos en la tierra en el invierno, bajo la nieve, en el fondo preferirían no tener que salir y, con ello, arriesgarse a vivir, asumir sus contradicciones. Cien años después, la poeta-madre revive la verdad dolorosa de esos versos en un nuevo registro: Abril no tiene género polilla padre que se posa en las ramas del deshielo en cuerpos abiertos que reciben de varón y dan de siembra Otra de las referencias claras de Abril, sobre todo en la primera sección, es Adrienne Rich, la poeta que, con sus múltiples ensayos (el más conocido, Of Woman Born), fue pionera en la reflexión sobre los retos con que se enfrentan las artistas cuando se convierten en madres. Al margen de las cuestiones lógicas de intendencia (no por ello menores), la falta de confianza en el propio talento y las propias fuerzas se vuelven de pronto una cuestión no solo práctica, sino también filosófica. Esta idea se cuela en los versos de Castelao-Gómez y se eleva sobre el mundo material, pero sin perderlo de vista ni un solo minuto: «tocando la esencia de los objetos que usamos / con palabras rotas»; «Todos los poemas no escritos / reverberan en la cocina»; «Anti-Hamlet femenino / en vez de calavera / pañal y lápiz en tu mano...». En otro apartado del libro se advierte la huella de los poetas de la generación Beat, aquellos que trataron hacer con sus vidas en constante movimiento una obra artística en sí. La presencia de Elise Cowen y la pareja Jack Kerouac/Joyce Johnson en sus páginas ofrece el contrapunto a la estasis de las raíces apenas visibles de Abril, a la vez que imprime ritmo jazzístico y desinhibición a las composiciones concretas que inspira: «not eating / but seeing / not wanting / but seeing...». Componen estos poemas la sección final del libro, la más lúdica, y en cierto modo le dan un sentido cronológico/biográfico al conjunto, desde la parálisis inicial hasta la liberación final (como si, en efecto, de un personaje eliotiano que finalmente encontrase una salida se tratara). Entre medias, la sección “El verano de la crisálida” comienza a activar las señales de cambio, a veces en forma de malos presagios, como en el hermoso poema ‘Dead animals’, o cuestionando las fórmulas heredadas de los modos de pensamiento que han llevado a la poeta a la inacción (como sucede en ‘Alquimia revertida’ o ‘Postmodernidad’). Sorprende esta sección intermedia con una fuerza expresiva que ha ido construyéndose a lo largo de las páginas anteriores para ganar en intensidad; con una voz despojada, antinarrativa, lírica y reflexiva a la vez:

dance, life attuned flow guiding inertia to find attuned rhythm momentum Al margen de estas y otras influencias declaradas, la poesía de Isabel Castelao-Gómez está llena de aquello que la poeta portuguesa Sophia de Mello llamaba “estado de escritura”: nunca, ni en medio del agotamiento y la desolación, se pierde el sentido de alerta, de escucha, de hasta qué punto la escritura, aun cuando no termina de llegar, y cuya ausencia nos hace dudar de nuestra misma existencia, nunca deja de ofrecernos una manera de ser y estar en el mundo: «Escribo para ser / I write to be / Si no escribo no soy». En sus fluctuaciones entre el “yo” poético y el biográfico, además, esta especie de retrato oblicuo de la madre-artista marca una entrada en la vida adulta, aquella en la que las batallas gratuitas y teóricas ya no son posibles: «Bye bye Malasaña / microcosmos gentrificado / embriagador de color». Entre esos dos mundos (la vida y la literatura), afora también en Abril la visión cósmica y telúrica de la existencia como justa rúbrica a la aproximación parcial a la realidad de las otras: «En la vida biológica permanecí, / sin sacar los pies de la tierra, resistiendo en ser sin más. / Vuelve el agua, creo, luego el mar y el cielo». Vuelven las raíces enterradas en la nieve a brotar, claro que sí, y crecen hojas en los libros; y la palabra, a pesar de todo, se renueva, y entiende entonces que el dolor no ha sido en vano. ADOLFO GÓMEZ TOMÉ. CUADERNO DE CAMPO (Editora Regional de Extremadura, 2021) por NATALIA CARBAJOSA «Porque no poseemos, vemos». Este verso de Claudio Rodríguez podría ser el adagio de escritores de la naturaleza como el ya clásico Henry David Thoreau o la más cercana en el tiempo Annie Dillard. Comparte, además, la deflación del “yo” de los poetas japoneses, el arrebato visionario de los románticos ingleses —sobre todo Wordsworth— y, por supuesto, la espiritualidad de la poeta y memorialista de origen escocés Kathleen Raine, inspiración fundamental en la vida y la poesía de Adolfo Gómez Tomé (Mirabel, Cáceres, 1969), quien además es traductor de su obra al español, junto con quien esto escribe. En el caso de este último, sin embargo, la conexión entre poesía —entendida como contemplación y visión despojadas, «mirar / y dejar ir», como yo misma expresé hace tiempo— y naturaleza es más ardua que en el de sus antecesores: si, hasta el siglo XIX, el término “naturaleza” lo describía absolutamente todo, lo humano y lo no humano, a partir de ese momento pasó a convertirse en lo opuesto de lo que nos define como especie; término hoy más que nunca distorsionado por la voracidad económica, por nuestros entornos ultra-tecnificados y por un extraño sentimiento bienintencionado que niega su amoralidad. Ajenos a sus ritmos, si acaso se nos ocurre levantar la vista de alguna pantalla para mirar —y caminar, que viene a ser lo mismo en términos poéticos— en esa dirección ahora mismo desconocida por nuestra propia negligencia, empiezan a aflorar verbos nuevos, nuevos ámbitos de feliz y necesaria (in)acción: «esperar; sumergir las manos; oigo; escucho atento; mirar largamente; huelo; he vuelto; beso; descubro; asciendo; calma en la espera». Cuaderno de campo es, como su propio nombre indica, un libro de notas tomadas en los vagabundeos de su autor por las sierras que unen las provincias de Salamanca y Cáceres. Notas simultáneamente atentas a lo de dentro y lo de fuera, a la percepción de lo que bulle quedamente en los caminos y a la respiración interior que lo acompasa. Es también un libro de señales: aquella que otro caminante dejó para quien quisiera recogerla; y aquellas que muestran el camino de vuelta a casa, a la infancia, a los seres y objetos que, aún vivos o ya en el bagaje de la memoria, confieren al libro el tono entre sereno y elegíaco que posee (Nel mezzo del cammin), como de obra antigua, apenas susurrada entre el murmullo --murmurio en el lenguaje íntimo de su autor— del agua. Dicha carta de antigüedad convierte a sus protagonistas en arquetipos de las grandes heridas del mundo (la del amor, la de la muerte, la de la vida), sin negarles por ello su condición de personas reconocibles, seres con nombre propio y sujetos al aquí y el ahora:

Este regreso al origen, la casa de la “naturaleza” a la que una vez el ser humano perteneció no resulta sencillo, como he apuntado antes. Los versos más sobrecogedores del libro, en mi opinión, subrayan dicha dificultad con una limpieza expresiva inusitada. De nuevo planea en ellos la figura del autor de Lyrical Ballads y su «The world is too much with us», esta vez colonizado por el espacio en blanco de la página:

Pasan las horas y los días inánimes de tan poca soledad Nada hay de extraño en esta declaración si se sabe que Adolfo Gómez Tomé, amigo desde los días lejanos en que ambos estudiábamos Filología Inglesa en Salamanca, hoy ejerce como profesor de inglés en un instituto de Plasencia, no lejos del “Edén”, en términos raineanos, que conforma en su imaginario su pueblo natal. Profesor vocacional y completamente volcado en su trabajo, no cuesta imaginárselo, no obstante, abrumado por el peso burocrático y gregario, poblado de actividad frenética y sin sentido, en que un sistema absolutamente ineficiente ha convertido la profesión. Sus poemas-apuntes se convierten así en el testimonio de esa “otra” vida que, en la clara y escueta intensidad de los versos, se nos antoja más luminosa y verdadera. Después hay que volver, claro («Cierro la puerta tras de mí. / Me pongo las zapatillas de estar en casa»), como también nos enseñó hace tiempo otro magnífico poeta de la tierra, Luciano Feria («He terminado el libro. Estoy en casa»). Pero esa vuelta no será en vano; queda la sustancia nutricia, «un runrún de la infancia», y un hábito que habrá que mantener vivo a toda costa: «Hay que esperar (alguien vuelve a decir)». Afirma Annie Dillard en Una temporada en Tinker Creek con respecto a la naturaleza que «la belleza y la gracia suceden tanto si las percibimos como si no», y que «lo menos que podemos hacer es tratar de estar presentes». En ese “estar” en lugar de “hacer”, sustituir al “homo faber” por el ser que simplemente camina y contempla porque —no olvidemos— nada posee, encontramos la afiliación de este Cuaderno de campo, nunca lejos del hueso y la materia a pesar de su impulso hacia la trascendencia («Y el eco / de este pobre cuerpo mío...»; «siento brotar una flor / en el pecho...»), bien asentado sobre la tierra firme de sus verbos, atento a intuiciones propiciadas por un entorno todavía capaz de acogerlas. La conclusión, válida para quien la recoja, suena seca, certera, ineludible: «Solo eso». CURTIS BAUER. SELFI AMERICANO (Vaso Roto, Madrid, 2022) Traducción: Natalia Carbajosa por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Pensar en imágenes, pensar en palabras, écfrasis, descripción, observación dentro, dolor, tiempo, espacio, autorretrato, imagistas... Hace tiempo que me planteé el pensamiento en imágenes o el pensamiento en palabras, en conversaciones entre artistas y poetas, y aunque no pretenda cambiar las cosas imposibles de cambiar, sí me planteo cómo articular eso como pintor y poeta. Sigo pensando en ello admitiendo mi total predisposición hacia las imágenes en la construcción del pensamiento. Me consta que es así en muchos de los que usamos las imágenes como creadores, y que es más normal el uso del pensamiento verbal en los poetas. Pero el uso en estos de la descripción, de la creación de imágenes poéticas a partir de la imagen visual no es nada extraño. Un artículo de Natalia Carbajosa, brillante traductora del libro del que hablamos, sobre La écfrasis en la obra de Luis Javier Moreno me devuelve a un planteamiento más técnico y francamente interesante. Fue precisamente cuando recibí el libro de Curtis Bauer Selfi americano de su mano. Hablamos de muchas cosas, de la dificultad de traducir un lenguaje dominado por monosílabos y sonidos vocálicos (Kerouac, Kerouac) al nuestro, de la longitud de los versos en castellano y sus pegas, y de lo contrario en alemán, de Brueghel. Y surgieron temas que aparecerán aquí. Pienso de nuevo en todo eso cuando empiezo a leer el último libro de Curtis Bauer, de título muy explícito en intenciones, Selfi americano, pero que lejos de lo peyorativo que nos pueda resultar el término por el abuso que desarrollan las redes, acoge en este mundo pequeño pero grande de la poesía toda la hondura que le puede dar la maravilla que es partir de la imagen para llegar a la palabra. En un artículo publicado por el autor en North America Review, “Mirando detrás del poema”, en el que habla de un poema, ‘Río Manzanares’, recogido en este libro, y de las circunstancias que rodearon su escritura y que le ayudaron a conformar la poesía reunida en este libro, Bauer establece una posición clara: «...escribir un poema puede llevarnos a un lugar que no creíamos posible imaginar y puede permitirnos ver experiencias y visualizar emociones que de otro modo parecerían imposibles». Curtis Bauer se mueve entre la realidad y la visión, no la mirada sino la visión, esa que se llena de la experiencia personal de la mirada y de los caminos y bifurcaciones a las que el pensamiento crítico le lleva, un lugar pensado pero a veces inesperado. Lo que queda de surrealismo en esa visión lo detectamos formalmente en los desvíos, en las imágenes y frases subordinadas que llenan los poemas, los lugares que nacen casi del automatismo pero que a diferencia de este sí están filtradas y sabiamente enlazadas, y sí sirven para crear tanto el espacio común al autor como a sus pensamientos. Pasa lo mismo con el tiempo, que crece con el poema y que circula entre la realidad y los recuerdos para la consecución de esas experiencias y emociones que solo así son posibles. Del “no ideas but in things” de Carlos Williams subyace la presencia de la cosa, esa cosa que se somete a un proceso de descripción que se transforma en algo que puede llegar a ser lo que él necesita. La observación para no perder nada y para modificarlo. Solo se escribe sobre aquello que nos obsesiona, que es imagen en muchas ocasiones, que se mezcla con otras imágenes, que en un proceso ecfrástico sobre la propia imaginación se traslada al poema. El poema ‘Si Brueghel hubiera pintado un paisaje de Iowa’ nos relaciona con William Carlos Williams y sus Cuadros de Brueghel y es un perfecto ejemplo del proceso creativo de Bauer, de la relación con su paisaje de nacimiento, de la interpretación del método, de la manera genial de regresar a un pasado que no se debe olvidar (por eso se escribe) pero que de todos modos es imposible a través de la actualización de la pintura de un Brueghel moderno y de la écfrasis sobre un cuadro inexistente, salvo en la imaginación del poeta y después en la del lector. Un fragmento: SI BRUEGHEL HUBIERA PINTADO UN PAISAJE DE IOWA Ahora se centraría en las luces urbanas de la noche todas rojas, cada una retenida en su espera. Nada que imitara el brillo de las estrellas ni cómo los cuervos reunidos en los árboles en torno a la biblioteca en medio de la ciudad se acicalan, observan, se acicalan. Un graznido a punto de rasgar la noche, y un tañer de campanas, y un ¡pum! sordo a punto de sonar tras un cobertizo. El dueño de una tienda de barrio se sacude un poco de soledad con cada refresco Big Gulp y cada litro de gasolina. El olor es libre pero difícil de pintar.

SELFI AMERICANO Quién es el hombre, pues solo puedo imaginar un hombre, que tocaría a una niña, que desnudaría a esa niña, que la haría agacharse y la penetraría y a él y a él Combina, pues, lo elegíaco con lo descriptivo, lo familiar con el dolor, el paisaje con la imaginación, la ternura con la dureza, la memoria con el trauma. Y no deja de sentirse extranjero pero capaz de adaptarse, como en ‘Exile’ o ‘HappyTX’: «pero rescato lo que he perdido al regresar, enraízo los pies en la tierra, me aferro a un lugar, me convierto en parte del terreno».

La cuidada edición bilingüe de Vaso Roto, como siempre, (esas portadas de Víctor Ramírez) y la excelente traducción de Natalia Carbajosa nos introducen de manera muy apreciable en la poesía de este autor, también profesor de escritura creativa, y que se dedica a la traducción del español al inglés (Jeannette Clariond, Luis Muñoz, Juan Antonio González Iglesias, Fabio Morábito...) y del que había solo una pequeña obra en castellano: Cuaderno en español - España en dibujos (Ediciones en Huida). Sus dos poemarios anteriores quedan pendientes, Fence line y The real cause for your absence. ANTONIO GÓMEZ RIBELLES. LAS LAGARTIJAS GUARDAN LOS TEATROS (La Estética del Fracaso, Cartagena, 2021) por NATALIA CARBAJOSA Hablar de intemperie y de desarraigo metafísicos en esta época de refugiados, desplazados, inmigrantes y afectados por inundaciones, terremotos o volcanes que, en cuestión de segundos, pierden los bienes de toda una vida y a sus seres queridos, puede sonar injusto y banal. Como siempre ocurre, lo urgente —y vaya si lo es— nos hace perder de vista lo importante: en este caso, que cualquiera que llegue al mundo o se despida de él, por bien rodeado que se halle de paredes sólidas y de una prole afectuosa, lo hace desde su menesterosa condición de ser desnudo, solo y desarraigado. La conciencia, en momentos de especial intensidad o estado de alerta, así se lo recuerda. La poesía, como límite humano de la condensación del pensamiento que puede llegar a ser, también. Los poemas de Las lagartijas guardan los teatros captan sin énfasis añadido esta precariedad existencial, simbolizada en el doméstico y milenario reptil —las lagartijas— que, bien como recuerdo de una infancia nada edulcorada en la que «morían a manos de niños crueles», bien como guardianas impasibles de las ruinas de un teatro —y ahí seguirán cuando esas ruinas, lo mismo que nosotros, se hayan desintegrado por completo—, aportan a este edificio poético a la vez individual y colectivo proporción y perspectiva. Desde este lugar/umbral donde todo es impreciso, todo fluctúa y se derrama caprichosamente de un extremo a otro sin llegar a definirse por completo —la casa y el mundo de afuera; el presente y el pasado o, mejor dicho, el “yo” presente y pasado; la luz y la sombra; el objeto y el ojo que mira/la palabra que lo nombra—, los versos, a menudo desgranados más bien en prosa poética, resuenan sin embargo como adagios definitivos, incluso en su aparente sencillez: «Así huiremos del pequeño porcentaje recordado»; «La memoria crea y ocupa»; «El otro [espacio habitable], el real, sigue dentro de nosotros, permanentemente habitado en el pequeño teatro de la memoria»; «Un aire tranquilo guarda el tiempo como si nada avanzara»; «Ya no hay mudanzas, solo retiro»; «La casa irradia y se expande»; «algo en nosotros decidió qué cosas merecían salvarse del olvido y cuáles no»; «Solo me salvan las ciudades cuando ya no estoy en ellas»; «Es hermosa y no lo quiere saber, en ella está la lluvia»... Gómez Ribelles insiste en la imposibilidad de aprehender el instante, mucho menos de dejarlo registrado con cierta solvencia en palabras o —a pesar de tener, como pintor, más fe en las imágenes, tal como ilustra el poema ‘Que no sea palabra’— de almacenarlo en la memoria fotográfica con ilusión de veracidad: «cuando las cosas que vemos no coinciden con los recuerdos es mejor quedarse con ellos». De este modo, revela un asunto crucial y común a todos en nuestro paso por la vida, ese que hace que volvamos con reticencia o extrañeza a las fotos antiguas y que prefiramos quedarnos con las que ha inventado, con persistencia y mucho más éxito, nuestra imaginación. Y ahí entra su aliada, la poesía, con su torpe y humilde material de acarreo, reunido a lo largo de los años: la palabra que “salva” —por cuanto rescata del olvido— «allí, donde el tiempo nos abandona».

Las lagartijas guardan los teatros restituye a la intemperie temporal y espacial que nos constituye su cualidad de inexpresable, más allá de soluciones ya ensayadas («no es eso, no es eso») o teñidas por la nostalgia («Creer que las cosas te esperan. / Que retornar a esos sitios hará que aparezcan de nuevo / y que contengan en su letargo todo lo que fue tuyo. / No es verdad»). El tono adoptado, sin embargo, no pierde nunca la serenidad, ni la conciencia lo que significa ser «moderadamente felices». Se dulcifica aún más, por ejemplo, al constatar que la persona amada ha entrado en un recuerdo que antes solo le pertenecía al poeta, y lo ha hecho suyo —el verbo correcto, en el universo temático del autor, sería que lo ha “habitado”: «¿te acuerdas de cuando me sentaba aquí? Claro que me acuerdo, me lo has contado. La miro, y comprendo que es verdad». Conocido hasta la fecha sobre todo como pintor, si bien los temas de sus exposiciones, así como las palabras que acompañan los catálogos correspondientes, siempre delatan esa vocación compartida entre la expresión artística visual y la lingüística, Gómez Ribelles ha escrito un poemario que sorprende por la depurada e inspirada transmisión que realiza de sus preocupaciones fundamentales. Depurada, porque no cabe en él la complacencia de la mera anécdota personal, sin voluntad de asomarse un poco más allá de sí misma. Inspirada, porque entre sus páginas, y no a modo de tratado filosófico sino desde la belleza despojada de la poesía, se articulan pensamientos complejos que, al menos en quien esto escribe, han conseguido arrancar más de una vez durante la lectura la siguiente expresión: “sí, es eso, es eso...”. “Eso” que nunca se llega a nombrar del todo, sí; la poesía. TOMÁS SÁNCHEZ SANTIAGO. DELICADA DELHY: SEIS TEXTOS SOBRE LA OBRA Y LA PERSONALIDAD DE DELHY TEJERO (Los Papeles de Brighton, Palma de Mallorca, 2020) por NATALIA CARBAJOSA El escritor Tomás Sánchez Santiago lleva más de dos décadas acompañando a la figura y la obra de la pintora Delhy Tejero (Toro, Zamora, 1904 - Madrid, 1968), rescatándola del olvido y alumbrando en su justa medida las zonas oscuras de una artista fascinante en la que vida y arte forman un todo indivisible y coherente, incluso en sus aparentes contradicciones. El fruto más evidente de esta investigación minuciosa y entregada vio la luz en 2004 con la publicación, por parte de Sánchez Santiago y María Dolores Vila Tejero, de los Cuadernines (editada por la Diputación de Zamora y reeditada en 2018 por la editorial Eolas), breves anotaciones a modo de diario interior que la autora escribió a lo largo de más de treinta años de carrera artística. Los seis ensayos que conforman este nuevo volumen vienen a ser una especie de notas al margen, igualmente deudoras de las investigaciones llevadas a cabo por Sánchez Santiago desde finales del siglo pasado; pruebas de un redescubrimiento que, muy acertadamente, no culmina con la atención exclusivamente a la obra pictórica, muralista, gráfica y decorativa de Delhy Tejero. De ahí que el acompañamiento del término “personalidad” a “obra” en un título ya de por sí atrayente, Delicada Delhy, no sea baladí. La biografía de Delhy Tejero, compañera en la academia de Bellas Artes de San Fernando de otras pintoras como Maruja Mallo y Remedios Varo, alumna de la Residencia de Señoritas de María de Maeztu y participante de la efervescencia cultural del Madrid de las vanguardias, explica en parte las causas de su invisibilidad. El choque extremo entre su severa educación castellana y la modernidad que pretendía reinventarlo todo; su absoluta entrega al arte desde muy joven; una feroz independencia acompasada por la timidez, junto al deseo de asimilar cuanto se le presentaba, la llevaron a una vida errante durante la convulsa etapa de la Guerra Civil y la posterior contienda mundial (Marruecos, Italia, París). Y tras estas experiencias, a un posterior repliegue, marcado por un misticismo de inspiración teosófica, en una España en la que ya no encajaba, ni en los cauces oficiales, ni en los grupos artísticos que fueron surgiendo en sus márgenes; un “solitarismo”, como ella lo llamaba, permeado constantemente por la incertidumbre —también económica— y la soledad, desde el que no dejó de trabajar ni un solo día, aun cuando acuciada por sus propias tensiones no resueltas. Si los Cuadernines trazan por sí solos el retrato interior de la artista, al menos hasta donde éste, siempre escurridizo, se presta a ser observado, los ensayos de Sánchez Santiago ponen en relación la compleja mentalidad y los hechos relevantes en la vida de Delhy Tejero con el contexto histórico y artístico en el que le tocó vivir. Aflora así toda la variedad de estilos a los que la pintora se asomó: desde una juventud cercana al surrealismo y el cubismo pero que nunca abandonó la esencia de la forma, pasando por la abstracción emparentada con la espiritualidad kandinskiana y hasta una reinterpretación del costumbrismo en las figuras castellanas tradicionales, sin olvidar la obsesión por el autorretrato —la autoafirmación de quien se acercaba con horror a la vejez— o la fusión de las corrientes anteriores en concepciones personalísimas, tales como el “ingenuismo” o el “perlismo”.

KATE BRIGGS, ESTE PEQUEÑO ARTE (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2020) Traducción de Rubén Martín Giráldez por NATALIA CARBAJOSA Todo traductor literario siente, antes o después, la tentación o la necesidad de teorizar sobre su “pequeño arte”, como muy apropiadamente reza el título de este libro. La autora, Kate Briggs, lo toma de un artículo de 1950 escrito por Helen Lowe-Porter, una de las traductoras de Thomas Mann al inglés. Lowe-Porter no concibe su labor como verdaderamente “profesional”, de ahí la elección de “pequeño”, que concuerda con la percepción —si acaso llega a ser percibida— de una tarea casi invisible. Desde dicha percepción, Briggs interpela al lector o lectora que va añadiendo autores a su lista particular —pongamos por caso Tolstoi, Kafka, Safo, Basho o Proust— sin caer en la cuenta de que, en realidad, está accediendo a sus obras mediante traducciones. Pero resulta que esa actividad tan ínfima, tan callada, también es descrita como “arte”, y desde ahí se convierte, en palabras de Briggs, en «un camino propio hacia otras formas de escritura», esto es, en una actividad literaria en sí misma. Tal afirmación recuerda, por ejemplo, a la de Juan Manuel Rodríguez Tobal, traductor de poesía clásica al español, cuando sostiene que la traducción no es un “objeto literario” sino un “acto literario”: una «realidad activa (...) que deja en el lector un punto de partida para su particular, única y gozosa aventura de hacerse a eso que vive en la palabra». Desde esta doble premisa, el libro de Briggs emprende un merodeo en torno al escurridizo concepto de la traducción literaria a partir de múltiples perspectivas, basadas tanto en lo personal (experiencias propias de lectura y traducción, anécdotas cotidianas) como en lo académico, en este caso a la luz casi omnipresente de las conferencias y notas a seminarios de Roland Barthes en el Collège de France. A modo de retazos ensamblados, Briggs hace preguntas certeras antes que tratar de responderlas; examina cuidadosamente las vías de acercamiento a ese “lugar”, así llamado, que es verdadero cruce entre la lectura y la escritura. A dicho lugar, siempre en proceso de llegar a ser otro, invita a sumarse a cualquiera sin la obsesión del trabajo acabado o de una definitiva adquisición de los conocimientos lingüísticos necesarios. En este sentido, Este pequeño arte no es ni mucho menos una obra específicamente para especialistas, sino una vivencia que aspira a ser compartida desde todos los ángulos posibles de la memoria y la experiencia o, sencillamente, del arte de vivir. La estructura abierta y miscelánea de la obra refleja así la voluntad de Briggs de presentar la traducción dentro del resto de órdenes de la vida, sin priorizar, por ejemplo, lo académico frente a lo doméstico. Un acercamiento al asunto, si se me permite la expresión, holístico en relación con la distribución contemporánea del tiempo disponible, que ha borrado definitivamente las fronteras entre vida profesional y vida privada; y, al mismo tiempo, muy femenino con respecto a épocas anteriores, una vez más de la mano de Lowe-Porter: traductora amateur de la que socialmente no se esperaban resultados serios, Briggs nos la describe traduciendo a Mann mientras sus hijos pequeños juegan en la habitación de al lado, contando siempre con las consabidas interrupciones, los solapamientos y el cansancio. Briggs hace virtud de esa condición de interrupción constante y nos interpela con sus fogonazos —ora sesudos, ora ligeros— desde la forma de estar en el mundo que se nos impone, a fin de ir poco a poco iluminando los contornos difusos o acaso no abordados de la traducción. Personalmente, encuentro en Este pequeño arte, propuesta en principio tan atractiva, un problema de tono: es difícil entrar y salir de las estancias por las que deambula sin perderse; saltar por ejemplo de los planteamientos teóricos de Barthes, no siempre comprensibles o no lo suficientemente clarificados en su conexión con el tema principal, al resto de aportaciones. La divagación y la digresión, elementos constitutivos del libro, tan pronto desembocan en pequeñas joyas como nos dejan con un regusto de “adónde quiere ir a parar”. Quizá si se tratara de un libro más breve, más seleccionado en sus retazos, la pasión que transmite no quedaría así atenuada en su resonancia. Pero sus numerosas páginas acaban haciendo de la mesa de mezclas un tour de force cuando menos confuso para quien esto escribe.

No se puede pasar por alto, por cierto, que la posibilidad de leer “Este pequeño arte” y no “This Little Art” se la debemos a su traductor, Rubén Martín Giráldez. A la correcta traducción de un texto complejo, Martín Giráldez añade cuando las considera pertinentes aclaraciones que lo ubican en el contexto hispano, lo cual se agradece. Si las premisas de Briggs se cumplen, el traductor ha escrito «la obra de otro con [sus] propias manos, en [su] propio marco, [su] propio tiempo y [su] propio lenguaje con toda la atención, el pensamiento y la minuciosidad, la prueba y la invención que la tarea requiere». Bienvenida sea, en cualquier caso, toda mirada nueva sobre la aventura fascinante y poco conocida, pequeño arte, sí, de la traducción. ADRIENNE RICH. RESCATE A MEDIANOCHE (Vaso Roto, Madrid, 2020) Traducción de Natalia Carbajosa por HÉCTOR TARANCÓN ROYO YO SOY MI ARTE A lo largo de su historia, una de las cosas más apreciadas en el arte ha sido su capacidad para innovar. En el lado contrario, y fuera de la teoría y la visión abstracta de los acontecimientos, los mecenas y el público siempre han apreciado la “firma del artista”, es decir, su capacidad para generar variaciones dentro de un mismo estilo. En esa constante tensión, que libera y aprisiona la capacidad creativa del creador, Rescate a medianoche supone un sublime y explosivo conjunto de ejercicios de estilo que nombran, y atrapan la vida, para luego escaparse con la misma facilidad con la que llegaron. Los versos juegan con la longitud, pero también con la repetición de palabras, la voz “toda hacia delante sin pausas”, y algunos elementos de puntuación, como los dos puntos, que estructuran algunos poemas (y cuyo antecedente bien podría estar en uso que le da Emily Dickinson al guion). Su visión es la de alguien que, desde arriba, puede abarcar cualquier espacio, e incluso cualquier situación (sea pasada o futura, como si Rich fuera el dios bifronte Jano, capaz de ver, al mismo tiempo, el origen y el fin de los tiempos), a modo de rápidos planos o fogonazos. Explosiones, fogonazos, llamaradas... Esta descripción de los poemas de la poeta estadounidense no es casual: es capaz de ofrecernos, en medio de todo el caos urbano, casi road movie, una potente y terrible belleza en algunas líneas («Una vida se arrastra calle arriba / entre el vapor brumoso de la escarcha / lame la lengua del sol / hoja tras hoja hasta licuarlas en dolor»). Así, hay sufrimiento, uno descontrolado y deslocalizado, como parte común de varias generaciones, y otro más personal, a una “amada” o alguien en concreto. Ahí reside, de hecho, uno de los grandes aciertos de Rescate a medianoche: intercambiando continuamente los puntos de vista personales con los sociales, Rich nos hace ver que nuestras preocupaciones son las mismas que las de los demás porque, al fin y al cabo, ¿quién no ha sufrido por sus semejantes o por amor? (la pregunta parece banal, pero es el núcleo). Englobando los poemas que van desde 1995 a 1998, el sufrimiento nos lleva a otro movimiento: la rabia. Rich, conocedora de que el espejo refleja la realidad, no obstante, decide golpearlo audazmente para recoger sus esquirlas, que se cuelan por su garganta, por cada una de las líneas hasta el lector, e intensifica la fragmentación y decidida ruptura con el lenguaje. Esto hace que nos encontremos ante un conjunto complicado que requiere paciencia, que no se puede leer en un par de horas, y que demanda varias lecturas para ir profundizando en las distintas capas (simbólicas y lingüísticas) que ha superpuesto (y que merecen, por la fluidez, sentido y uso de todas las referencias un elogio a la traductora). En realidad, la poeta estadounidense, con la primera frase de la cita que abre Rescate a medianoche, nos dice claramente cuál es su objetivo: «No sé cómo medir la felicidad». Visto desde esta perspectiva, se podría decir que el espejismo está montado, que nos ha dado una pista, pero que lo que oculta es que, desde ese momento, va a rodear la felicidad para inscribirla en el cuerpo, frágil y única certeza, descuartizarla y negarla y afirmarla tanto que, al final, quedarán algunas sospechas, apenas un par de respuestas a las numerosas preguntas, algunas de ellas retóricas, que minan los poemas. Sin embargo, bien podríamos olvidarnos de todo lo anterior, con el evidente riesgo de perder los matices, ante el verdadero objetivo de Rich en Rescate a medianoche: la llamada a la acción política. La poeta estadounidense hace confluir todo el teatro de voces, con sus experimentaciones dentro del lenguaje y los puntos de vista, en ‘Una larga conversación’, el último y más extenso poema del libro, que contiene fragmentos de Ossip Mandelstam, de Che Guevara y del Manifiesto del Partido Comunista (1848), entre otras fuentes citadas, y, por tanto, la lectura se “difumina” en tanto que se “politiza”. Como señaló Dana Gioia en 1999 en San Francisco Magazine (fecha de publicación original del libro): Alrededor de 1970, a mitad de su compromiso con el feminismo, la poesía de Rich cambió. Creció o disminuyó, dependiendo del punto de vista del lector, abriéndose y declarándose más ideológica [...] Pero la radical redefinición que hizo de sí misma atrajo a muchos nuevos lectores fuera de los grupitos de la poesía contemporánea. Se convirtió en la poeta más controvertida y probablemente en la más influyente, aunque irónicamente su impacto raramente se vio en otros poetas [la traducción es mía]. Teniendo esto en mente, el último conjunto de poemas (sobre todo de 1997-98) retrata de una forma más directa las consecuencias de la guerra, algunas de las inevitables perversiones del poder del dinero, y el verdadero trabajo del artista («El arte no lleva la contabilidad / aunque los artistas / hacen lo que deben // para seguir vivos / y atienden a su trabajo / el arte es un registro de la luz»), a cambio de un estilo más pausado y, quizá, más nostálgico. El último poema, antes mencionado, sacrifica el ritmo y la poesía, como tal, para volverse prosa y ejercer una crítica frontal contra la exclusión social y el capitalismo. A veces en forma de diálogo, otras en poemas quebrados, o impresiones de situaciones y paisajes, Rich funde los tiempos y las injusticias que ha vivido, que ha visto con sus propios ojos cada día, y nos las arroja para seguir su legado, no sin antes proclamar: «Yo soy mi arte: lo hago desde mi cuerpo y los cuerpos que produjeron el mío». EL ARTE DE TRADUCIR (3) Pero imagina que estamos en cuclillas como niñas sobre un revoltijo de canicas, chapas, papel plata, viejas monedas extranjeras -los primeros tesoros de verdad. Ganchos oxidados, cristales-. Imagina que yo viera primero el pendiente pero tú lo quisieras. luego querrías las palabras que yo había encontrado. Te daría el pendiente, el lapislázuli aplastado si hubiera, me quedaría mirando los cristales de la playa y el interior astillado de la bombilla. Observando en tu mano el perfil obsoleto del cobre, el ojo de gato, el lapislázuli. Cual ladrón negaría las palabras, negaría su existencia, que fueran pronunciadas o pudieran pronunciarse, cual ladrón las enterraría y recordaría dónde. RESCATE A MEDIANOCHE (5) Al comer y beber la liberación caminé un día del brazo de alguien que dijo que tenía algo que enseñarme Era la avenida y los que allí moraban libres de hogar : sin techo : : mujeres sin ollas que fregar ni camas que hacer ni peines que pasar por el cabello ni agua caliente para quitar la grasa ni latas que abrir ni jabón que aplicar como se suele en las axilas luego bajo el pecho luego por los muslos Se encendían bidones bajo la autopista y se cogían botellas de los palés de cartón ondulado y montones de objetos perdidos y encontrados para el trueque y buscaban los cuerpos cobijo del viento Me llevó por todo esto : : Y dijo Mi nombre es Liberación y vengo de aquí ¿De qué tienes miedo? Nos quedamos hasta tarde en los bares cual murciélagos con un beso nos dijimos adiós en el semáforo, ¿creíste que vestía esta ciudad sin que doliera? ¿creíste que no tenía familia? UNA LARGA CONVERSACIÓN [FRAGMENTO]

Alguien: —La tecnología está cambiando las formas más comunes de contacto humano, ¿quién no lo ve en su propia vida? —Pero la tecnología no es nada más que un medio. —Pongamos que alguien amasa una fortuna con la guerra. Tú: -Te lo he dicho, ése es el motor que impulsa el libre mercado. No es la información, sino la militarización. Arsenales que engendran riqueza. Otra mujer: —¿Pero, entonces, la clave es el nacionalismo patriarcal? |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS