|

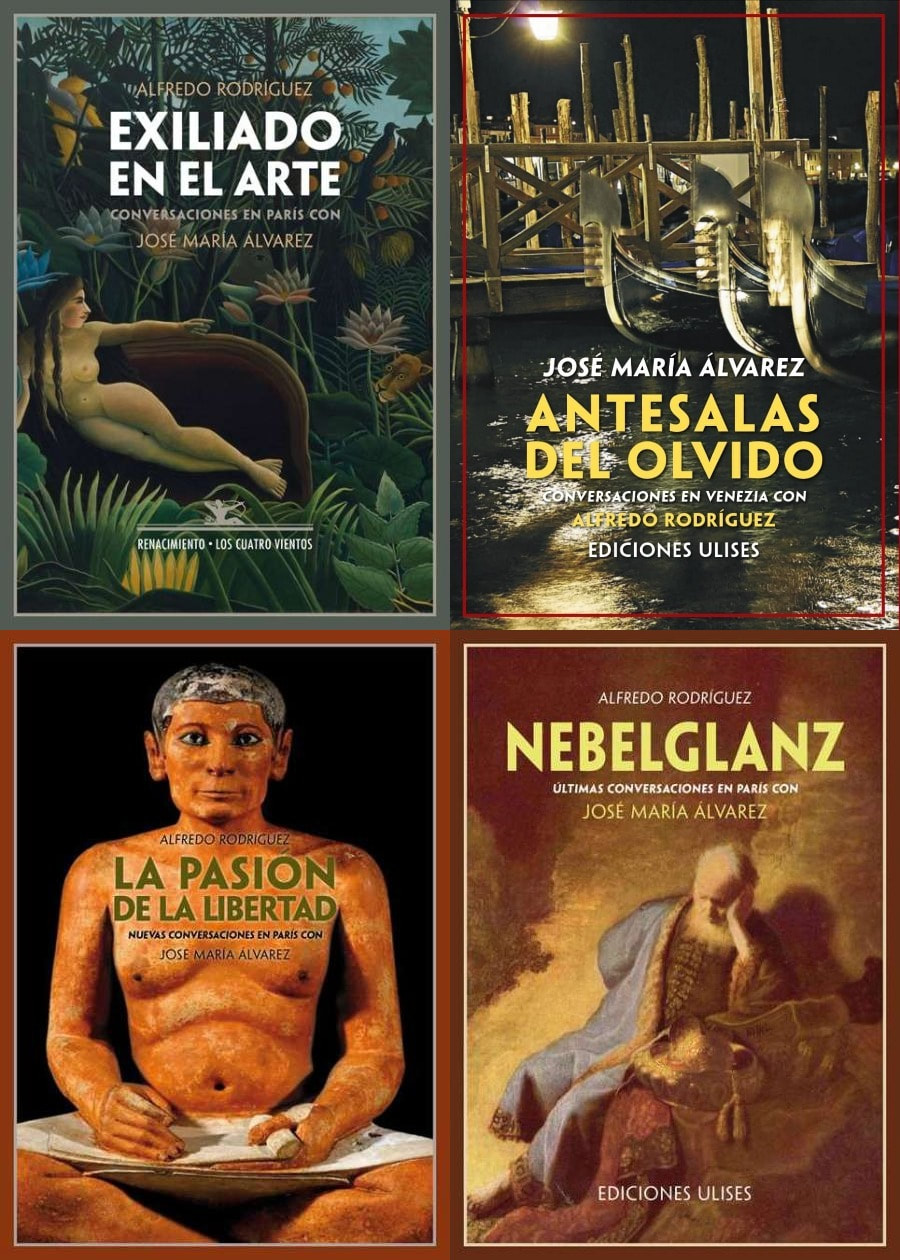

JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ. SBATAISSO (ESCENAS DE VENECIA) (MurciaLibro, Murcia, 2024) por JUAN C. LOZANO FELICES EL ADAGIO VÉNETO DE JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ TRISTE, TRISTE, TRISTE... ...Álvarez é morto. Aunque sabía de su salud crítica en las últimas semanas, no ha dejado de sobrecogerme la noticia. La noche del domingo, sin saber de su muerte, vi su último libro sobre la mesa del despacho con multitud de pósits sobresaliendo de sus páginas y pensé que no podía demorar más mi reseña de este hermoso corpus de textos alvarecianos sobre su amada Venezia, Sbataisso, prologado y seleccionado por el poeta Alfredo Rodríguez. Quizás por coger el tono, había tomado de la estantería el ejemplar de Museo de cera de la Editora Regional de Murcia. Ahora pienso, o quiero pensar, que esa vuelta al origen, a aquel añejo volumen del Museo fue, sin ser consciente de ello, una manera de acompañarle en su tránsito. A la mañana siguiente, la triste noticia me hizo evocar las palabras de Verdi cuando supo que Richard Wagner había muerto en el Palazzo Vendramín, en Venecia. Antes de continuar, permítaseme hacer un breve elogio al poeta y la persona, tal como acostumbraban en tiempos antiguos. José María era un hombre libre, y era libre porque era inteligente, cultísimo y especialmente dotado para celebrar el Arte y la belleza. Porque concebía éstos como una experiencia transformadora y elemento civilizador que levanta defensas contra el caos. Libre porque era ajeno a modas y banderías e insobornablemente refractario al pensamiento correcto. El propio Álvarez no dudó en plantear su poemario Seek to know no more como un libro de resistencia; de enfrentamiento radical contra todo lo que representa el mundo actual, contra todo lo que tiene de repulsivo y terrible. Libre porque vivió una vida intensa, gozosamente y con elegancia, porque admiraba aquello que merece la pena ser admirado. Libre porque despreciaba los fanatismos de cualquier signo. Libre porque fue poeta, de la estirpe de Byron, de Shelley, de Hölderlin, de Rilke, de Pound y de Borges. Libre porque, en sí mismo, fue una manera de entender la vida y el arte. Libre porque había decidido exiliarse en el Arte, porque sabía que ya no tenemos remedio, que estamos asistiendo al ocaso de la civilización tal como la hemos conocido. Que esperamos la última acometida de los bárbaros. Libre porque fue como el crepuscular príncipe de Salina, espectador de un mundo que desaparece bajo la losa del acomodo, la baratería, el fraude político, el buenismo suicida y la mediocridad en todos los ámbitos. Nos queda su Summa Artis poética reunida bajo el título Museo de cera. Nos queda Sbataisso, su último libro publicado en vida, que quedará como su testamento espiritual, ideológico y artístico; y como una lección de vida. LA OBRA EN PROSA DE ÁLVAREZ Cuando me detengo ante una reflexión del poeta contenida en Los decorados del olvido o en sus libros de conversaciones, me viene a la memoria aquella frase que le dijo Wilde a Gide en Argelia, «He puesto todo mi genio en la vida; en mis obras sólo he puesto mi talento». La prosa de José María Álvarez, siendo una prolongación de su poesía, es capítulo aparte y para nada desdeñable dentro de una obra tan extensa y poliédrica. Podría ser dividida ésta en tres grandes apartados. En el primero entraría la obra de ficción, con las novelas con elementos eróticos La caza del zorro y La esclava instruida, y sus dos libros de memorias apócrifas de Lawrence de Arabia y de Talleyrand. En el segundo, sus colecciones y antologías de reseñas, artículos y conferencias en Desolada grandeza, Naturalezas muertas, Tigres en el crepúsculo, La insoportable levedad de la libertad y el monográfico Sobre Shakespeare. Y, por último, todo su inmenso legado memorialístico, agrupado en los tomos La sombra de la memoria (Diarios) y Los decorados del olvido (Memorias), y los cuatro gruesos tomos de conversaciones en París y Venezia con Alfredo Rodríguez. Si juntásemos los cuatro libros de conversaciones, tendríamos un grueso volumen que superaría en extensión las mil páginas del libro de Conversaciones con Goethe de Eckermann, que quizás sea el modelo sobre el que se asientan las de Alfredo Rodríguez con el maestro Álvarez, de cuyas características esenciales yo resaltaría la espontaneidad, una encantadora complicidad y la dispersión artística e intelectual. A todo ello, añadiremos a título conclusivo, este hermoso volumen: Sbataisso. Pero tampoco podemos olvidar la labor de Álvarez como traductor. A modo de ejemplo en esta parcela, lejanas ya en el tiempo, las referenciales traducciones de la poesía de Kavafis, los Sonetos de Shakespeare, la poesía de Villon, los Poemas de la locura de Hölderlin, de The Waste Land de Eliot (1) y de la poesía y parte de la narrativa de Stevenson. Renacimiento también publicó hace unos años su traducción de King Lear. DESEO MÁS VENEZIA Así dice Álvarez en su Elegía romana. En este libro veremos (leeremos) que el Maestro dijo alguna vez que París era como una esposa, alguien más o menos afín, que a veces no entiendes, pero con quien quieres convivir y envejecer, pero Venezia era su amante. En otra parte leemos que Istanbul y Venezia son las dos ciudades más seductoras que ha levantado el hombre. Venezia es una constante en la obra de Álvarez. Alfredo Rodríguez lo sabe muy bien y ha editado tres libros alvarecianos que tienen como fondo los canales, las iglesias, los palacios, los museos y los restaurantes y cafeterías de la ciudad adriática. A saber, la antología poética El vaho de Dios (Poemas venezianos), el libro de conversaciones Antesalas del olvido (Conversaciones en Venezia) y el que nos ocupa, Sbataisso. Y, por encima de todo ello, la palabra de Álvarez, la mirada de Álvarez siempre lúcida y reveladora. La mejor imagen poética de Venezia, la más hermosa, la ha dado también el propio Álvarez cuando habla de una mañana en que «los palacios se reflejaban en el Gran Canal / como joyas tiradas en una sábana de seda». Bastan estos dos versos del magnífico Tósigo ardento para trasladarnos a la ciudad de los canales. Pero Venezia, pese a su luz primordial y única, tiene también un componente crepuscular, de conclusión, de despedida. Se diría que una sombra de fatalidad se cierne sobre ella. Otro “enfermo de Venezia”, Luis Antonio de Villena, ha dicho que está «asentada en su belleza y en su fracaso», y que hay una civilità véneta basada en lo decadente, porque Venezia sabe que es una ciudad condenada a muerte, a su hundimiento, pero que «se complace en ello». Como ciudad condenada, Venezia tiene también valor de metáfora. Incluso Álvarez, como abstracción, imaginó una muerte estética, viscontiana, frente al esplendor de San Marcos, viendo pasar a los japoneses y a las adolescentes bellísimas, viendo desdibujarse las columnas y apagándose las cúpulas y la música, mientras los somníferos hicieran su efecto. Sbataisso, con el subtítulo Escenas de Venezia, como he dicho antes, es el último libro de Álvarez publicado en vida, editado por MurciaLibro en abril de 2024. Viene precedido por un prólogo del poeta Alfredo Rodríguez, cuya amistad y gran afinidad con Álvarez es de sobra conocida. Con toda seguridad, Alfredo Rodríguez es la persona que más ha hecho en los últimos años por difundir la obra y el pensamiento alvareciano en sus diversas entregas de conversaciones y antologías. Y es quien nos presenta este volumen, Sbataisso, que por su carácter cuasi póstumo tiene carácter testamentario. Alfredo nos entrega en su prólogo, bajo el título La Venezia de José María Álvarez, una de la claves de lectura de este hermoso libro, y por extensión de toda la obra alvareciana: «Es este por tanto un libro vivo, un libro mosaico que nos da una idea de los mundos y obsesiones de un poeta cuya poesía tiene valor de verdad fuera de cualquier limitación temporal y supone muchas veces un acto radical de libertad, un gran tesoro literario». Al singularizar, Alfredo Rodríguez parece indicarnos, a contrario sensu, que la Venezia actual, la Venezia de los turistas de cruceros que desembarcan por unas horas, «manadas desarrapadas intelectualmente», no es su Venezia. Venezia es, en muchos aspectos, los vestigios de un mundo ido del que aún puede llegarnos algún resplandor, a quien sabe ver. Este libro nos descubrirá un buen montón de lugares y de pequeños detalles que nos ayudarán a ver ese resplandor. Lo primero que llama la atención en este libro es su título, Sbataisso, a mí por lo menos me lo llamó cuando Alfredo me anunció que me mandaba el libro. Ni siquiera internet supo dar cumplida satisfacción a mi demanda de saber qué demonios quería decir aquello. Quizás un capricho estético, pensé. Hasta que me llegó el libro. Ya en su prólogo, Alfredo nos revela el origen véneto de la expresión, sin equivalente posible en castellano a menos que acudamos a una breve elucidación. Según el propio Álvarez por boca de Alfredo, la palabra evoca el chapoteo nocturno de las góndolas en sus fondeaderos y, si hay luna, la imagen se refuerza. El libro tiene una estructura tripartita como si fueran los tres actos de una ópera representada en La Fenice o los tres movimientos de un concierto barroco de los que sonaron en tiempos de Vivaldi, en el Ospedale della Pietà. La primera parte, Venezia triunfante, son fragmentos extraídos del libro de memorias de Álvarez Los decorados del olvido; la segunda, Venezia opiácea son fragmentos de sus libros diarísticos, reunidos en el volumen La sombra de la memoria; la tercera parte, Venezia del amor es miscelánea, con extractos de distintos libros. Uno hará bien de adentrarse en Sbataisso con un cuadernillo a mano, para ir tomando notas o poniendo cruces en un mapa. No hay mejor guía para visitar Venezia que hacerlo de la mano de Álvarez. ¿Con quién se iría uno a Venezia si no? No es lo mismo, eso lo sabe muy bien Alfredo, pero en cada una de estas páginas nos habla Álvarez. Sólo hay que saber escuchar. Hay escasas referencias cronológicas. Lo que importa aquí son las impresiones, la emoción, y las cruces con que iremos marcando los lugares más acordes a nuestro interés. En San Sebastiano, las pinturas del Veronés, en San Zaccaria La adoración de los magos de Bambini, y en I Frari, esa Madonna de Tiziano, y así un larguísimo etcétera. En todo ello hay un carácter muy sensitivo. Casi podríamos decir que las páginas de Sbataisso desprenden sensaciones visuales, táctiles y auditivas. Con él descubriremos que Venezia es inagotable. Que es allí donde hay que leer a Casanova; que las obras de arte deben estar ubicadas allí para donde fueron creadas por Bellini o Tiziano, en las iglesias y en los palacios, donde se tuvo en cuenta la luz del lugar; que Byron ocupó el Palazzo Mocenigo y se tiraba desde el balcón para nadar por el Canal; que Gautier alababa las nucas de las venecianas; que, al atardecer, con la luz cambiante, una fachada puede transfigurarse; que San Marco da para toda una vida, que uno puede estar durante semanas contemplando los círculos concéntricos de la cúpula de la Creación del mundo, para comenzar a darse cuenta de cómo está hecha, de lo que significa; que Venezia tiene días Guardi y días Canaletto; y que en la Venezia del XVI había miles de cortesanas, que eran cultas y elegantes y eran libres de elegir a sus amantes y clientes. Y también, que al atardecer la luz del sol puede broncear el verdeazulcasiobscuro de las aguas del Canal. Y así mil y un detalles que nos guiarán a través de los canales, los puentes, los callejones, las iglesias y los palacios. Adiós, Maestro. En las pocas veces que lo vi siempre me trató con cariño y generosidad. Sé que su magisterio me acompañará siempre, desde aquellos primeros poemas que leí en la vieja edición de la Editora Regional de Murcia. La emoción que me embarga, como diletante, ante determinadas páginas de Montaigne o de Casanova o al leer un soneto de Shakespeare o un poema de Kavafis, al evocar unos versos de La Iliada, al escuchar un madrigal de Monteverdi o un Largo de Vivaldi es, con seguridad, deudora de la impronta alvareciana. Yo creo que la obra de José María se fue estructurando para las posteriores generaciones en una suerte de educación sentimental que nos ha abierto las puertas a muchas cosas y tengo el convencimiento pleno de haber aprendido de él mucho más de lo que ahora mismo soy consciente. (1) La menciona en el libro (pag. 32). Salvo error u omisión solo se ha publicado en la revista Barcarola y en el número monográfico de la revista Renacimiento (nº 59-60) de homenaje de T. S. Eliot (2008).

0 Comentarios

RAMÓN BASCUÑANA. ANOTACIONES A PIE DE PÁGINA (Pre-Textos, Valencia, 2023) por ANABEL ÚBEDA BERNAL BAJAR LA VISTA PARA ENCONTRAR LA SEMILLA DEL POEMA La lectura individual y solitaria nos lleva, en muchas ocasiones, a tomar aquellas citas que podrían ser objeto de una posterior creación, ya sea una reflexión o un poema, que no siempre acaba siendo. Partiendo de esta premisa, Ramón Bascuñana (Alicante, 1963) construye Anotaciones a pie de página (Premio Juan Gil-Albert, XL Premios Ciutat de València, 2023), un artefacto donde la cita ocupa la parte superior del papel y el poema se halla en la anotación a su pie, un acto que rompe el horizonte de expectativas porque obliga a una lectura no solo más pausada, sino que también se convierte una invitación a reconstruir el acto mismo de su génesis.

En cierto modo, sin miedo a equivocarme diría en este punto que la acción de bajar la mirada es equivalente a introducirnos en sus propios pasos, teoría que queda confirmada en las primeras anotaciones a Pavese o Roland Barthes, donde descubrimos a un yo-lírico que siente que el pasado es inhabitable: «la senda tenebrosa / del que escucha el silencio que cantan las sirenas / y sueña ser feliz en el destierro», al que simplemente le acompaña el acto de la escritura como una suerte de escapatoria: «quizás por eso escribo / versos que hablan / de mí mismo / como si fuese otro». Lo metapoético ocupa, por tanto, un lugar privilegiado, cuando reflexiona sobre la génesis desde la soledad: «la única que importa, / porque incluye a las otras, / esculpo este poema»; y también sobre su desarrollo porque «importa que el proceso / de horadar el misterio / nos transforme en personas diferentes». Sin embargo, ningún acto de creación está exento de la duda, ni las palabras por sí mismas construyen una fe, aunque sostienen su discurso, en esto coinciden el poeta y el citado Alberto Cardín: «Porque es difícil tener fe si las palabras / levantan un muro insoslayable / entre el creyente / y el misterioso objeto de su culto». El imaginario del poema contiene el amor, los recuerdos, la esperanza, lo gris, todos esos planos de lo vital que nos atraviesan y construyen nuestra historia; el poema es asimismo un álbum de imágenes de la infancia: «Mientras tanto la muerte y la doncella / en plano contra plano / se juegan a las cartas / el destino del hombre que seremos» e incluso se convierte en un lugar donde nos reconocemos en los otros, porque siempre hay un punto de coincidencia: «que solamente somos / la copia de una copia, / un plagio repetido / hasta el fin de los tiempos». Entendemos, entonces, que lo vital y la poesía se convierten en dos planos complementarios, otras veces, opuestos, porque el poema certifica, construye, destruye, refleja, sana o simplemente muestra todo aquello que nos atraviesa porque: «Cada verso un disparo o una puñalada. / Legítima defensa / oscura realidad que nos acosa». TATI SOLARI BOSCH. CASI, YO (Barnacle, Buenos Aires, 2023) por PABLO QUERALT VIVIR EN LO IMPRECISO Construir una arquitectura de la trama que cuenta el mundo de los sentidos y sentimientos de la vida que se vive, es el arte de Tati Solari Bosch en el transcurrir de Casi, yo. La amistad, la hermandad, salen a la luz en casi escenas que son realidad, un viaje, una road movie en definitiva una bonanza de lo que sucede más allá de golpes y tragedias, un encontrarse en el transcurrir por Madrid, Mar del Plata, Buenos Aires, en la sensualidad de los cuerpos llenando un vacío, el de existir y de qué hacer con la existencia. Una novela de amor está en la existencia de este relato, de vivir en lo impreciso y de la toma de decisiones, todo ese proceso que vive la protagonista, también su capacidad de dejar los pensamientos negativos para llevar una vida intensa de un fuego intenso que no se puede dejar de mirar y a su vez enciende. Así somos protagonistas en la lectura como testigos de lo íntimo que sucede. En definitiva, nos hace cómplices de que escribir es un viaje que puede llegar a cualquier destino. Eso nos propone la autora: el asunto es la imaginación con que lo encaramos, una actitud presente en todo movimiento. Al fin, una novela de amor por debajo de todo en una realidad permanente. Una cadencia de relatos, y sucesión de acontecimientos, existencias de personas que no hacen diferencia entre el relato natural y la novela en esa transparencia de vida y de verdad de las cosas que se han vivido y otras que se han visto y oído que van y vienen entre pensamientos y observaciones que se prolongan en un infinito sembrado. Una visión de la felicidad del presente acunada en las sombras del pasado.

Como muestra, este fragmento: (...) Miro mi vida, lo que ayer fui y lo que transité hasta aquí. Logré salir de mí, transformarme, disolver esa esencia, juntar las partes y aceptar mi nuevo entramado. Estoy entera, me aglutino, me encuentro. Me reconozco conforme con lo que veo. Quedó atrás ese tiempo en el que fui otra. Llegué a casa un par de horas después de escuchar el mensaje. Su llamado me había llegado en plena calle. Abrí la puerta y Teo vino a saludarme ladrando, feliz de verme, incondicional. Ya era muy tarde, no tenía fuerzas ni ganas de empezar una conversación. Decidí devolver el llamado en otro momento, o a lo mejor, nunca. ILDEFONSO RODRÍGUEZ. PLIEGUE A PLIEGUE. EL LIBRO DE TOMÁS. Con Tomás Salvador González (1952-2019) (Libros de la resistencia, Madrid, 2024) por SEBASTIÁN MONDÉJAR AMIGO ILDEFONSO RODRÍGUEZ [O ‘UN ORIGAMI DE PALABRAS EN COMÚN’] Ésta es la hora, éste es el tiempo / —hijo soy de esta historia—, / éste el lugar que un día / fue solar prodigioso de una casa más grande. [José Ángel Valente] El mapa es de papel. / Con él haces un barco / los pliegues son un mero trámite / antes del agua. [Antonio Gómez Ribelles] Y me pregunto: ¿habrá otro son distinto / que, sobre aquellos dos, pueda escucharse? [Hermann Hesse] De las palabras, a los hechos. Hace apenas dos años, Ildefonso Rodríguez inauguraba la excelente colección ‘De la belleza’ —dirigida por Gustavo Martín Garzo para Eolas Ediciones— con La belleza de los muertos, un pequeño y breve volumen (distintivos de la colección junto a las fotografías de cubierta de José Ramón Vega) dedicado a su madre y escrito en memoria de su hermano José María y de su padre, también Ildefonso, fallecidos en 2013 y 2016. En sus palabras introductorias, Ildefonso aludía ya a «un libro en marcha dedicado a la memoria —la mía— de Tomás», refiriéndose a este que ahora nos ocupa, Pliegue a pliegue. El libro de Tomás, recién salido del horno de Libros de la resistencia; un homenaje personal a su amigo y hermano de generación Tomás Salvador González —fallecido en 2019— en el que ha venido trabajando durante los últimos cinco años. Ambos libros se concibieron y forjaron al unísono y pueden considerarse libros hermanos, como atestigua Ildefonso en Pliegue a pliegue («Un díptico, en realidad, forman los dos libros»), pues nacen de lo mismo: la pérdida y el recuerdo de seres queridos; y lo hacen del mismo modo: a partir de «materiales ya hechos: desde sueños a papelitos, hallazgos, voces diversas, (...) adherencias, fragmentos, cosas traídas de cerca y de lejos, de aquí y de allá. Un cruce de escritos, de magnitudes y tiempos». Lo que Ildefonso Rodríguez ha denominado en ambos libros como “pliegues”. [Al escribir la palabra “tiempos” he recordado esta imagen de su poema ‘El viaje en redondo’, escrito en 2000 y yo diría que una isla suelta en su producción: «un hojaldre de tiempos». Sí, El libro de Tomás también es eso: un hojaldre de tiempos]. Libros hermanos, en efecto. Tras las portadillas de La belleza de los muertos, su título se extiende: ‘Uno, dos pliegues: la belleza de los muertos’; en la página 20 los pliegues reaparecen: «La pareja que forma cada cual con su muerto tiene pliegues y repliegues y nada saben los de afuera, los observadores (...). Los pliegues en la tela de la intimidad»; y también en la página 59, en estos versos iniciales de ‘Flores de noviembre’ dedicados a su padre: «en un pliegue / en un bolsillo / en la cosa más sorprendida / ahí está ahí está». Antes de seguir, quiero contar una anécdota que atañe también al encabezamiento de este texto. El día que conocí, ya a punto de publicarse, su título definitivo (para mí, hasta entonces, había sido sencillamente El libro de Tomás), la primera palabra que me vino a la mente fue “origami”. La escribí. De inmediato, aficionado como soy a los juegos de letras y palabras —anagramas, palíndromos, paradojas— encontré dentro de “origami” la palabra “amigo”; y vi que las dos letras sobrantes formaban el verbo “ir”. Y saltó esta frase, que podría resumir el espíritu del libro: «un ir hacia el amigo». Pero entonces caí en la cuenta de que “ir” son también las iniciales de Ildefonso Rodríguez. Y el círculo de mi juego se cerró por sí solo: ORIGAMI = AMIGO IR. «Amigo Ildefonso Rodríguez». Qué sorpresivos y reveladores pueden llegar a ser, cuando jugamos con ellos, los pliegues de las palabras y los nombres. Recordé también, por qué no decirlo, aquellos cuentos desplegables de la infancia, en los que al abrir las páginas se desplegaban tridimensionalmente ante nuestros ojos paisajes, castillos o casas que incluían resortes para mover algunas de las figuras; y aquellas barajas plegables de bolsillo cuyos naipes teníamos que destroquelar con nuestras manos. Como sugiere Ildefonso en los primeros compases de ‘Inicial' (la primera sección), Pliegue a pliegue ha sido concebido, funciona y actúa en nosotros también como un juego, con sus azares, avances y retrocesos, sus casilleros llenos de sorpresas: «Algo semejante a lo que escribe Federico García Lorca en su ‘Oda a Dalí’: “nuestra amistad pintada como un juego de oca”. Palabras en común». Para mí, Pliegue a pliegue es, sobre todo, una celebración de la amistad y de la vida. Pero no podemos pasar por alto que es también una elegía: «Aflicción: se escucha al que no está», rezaba una definición del abecedario anónimo que hicieron los amigos para la revista El signo del gorrión. «Toda amistad es una afección. Todo en nuestro relacionarnos fue afecto, por esa relación yo fui afectado de por vida», dice Ildefonso en este libro al cierre de ‘Inicial’. Y en la introducción de La belleza de los muertos: «La escritura poética concibe un género, la elegía, el planto. Yo me he entregado a él en demasiadas ocasiones. (...) Hasta por una gata he escrito una elegía. Con el propio Tomás lo tenía hablado (él mismo tiene una dedicada a su padre): ¿cómo somos capaces todavía de seguir escribiendo elegías, tras la de Miguel Hernández? La respuesta, pensaba él, está en las Coplas de Jorge Manrique: la enumeración de hechos, el pensamiento, frente a esa naturaleza en turbulencia hermosísima y conmovida del otro gran poema. La elegía objetiva, podríamos llamarla». Esta elegía a su amigo, como las dedicadas a su hermano y a su padre, bebe, creo, de ambos modelos. Sobre el libro ya han escrito o hablado buenos conocedores de las obras de Ildefonso y Tomás. Hace unas semanas, el poeta ovetense Fernando Menéndez publicó en el suplemento literario de La Nueva España una reseña titulada ‘Poética de los encuentros’ (parafraseaba así el título de un libro que él considera «piedra de toque» de la obra de Ildefonso: Política de los encuentros, publicado en 2003). Y estaba muy felizmente traída esa vinculación; no sólo porque, como decía, el nuevo libro es «un inventario de encuentros y reencuentros a través de la memoria, los sueños, las lecturas»; sino porque en aquel ya aparecían los “pliegues”. Estos versos de entonces podrían referirse al modo en que Ildefonso Rodríguez ha compuesto este origami en memoria de Tomás: con «dedos tan cuidadosos como los que llevan mensajes / a los oídos en la intimidad / éste ha de ser plegado compone una figura que yo bien sé» (‘Suave y confuso’); una figura, podemos añadir, en la que «no es contraria la espiga hallada en el pliegue de una sábana» (‘Todavía y siempre’). En su reseña, Menéndez destacaba también la «doble autoría» de este libro (ya confirmada en su título por Ildefonso: «Con Tomás»): «quien se acerque a Pliegue a pliegue se encontrará con una serie de lecturas convergentes en la figura del autor zamorano. Es un álbum, un cuaderno de campo, una libreta de casi apuntes del natural. Casi nada se ahorra porque todo es necesario. (...) Tomás Salvador González está más que evocado. Su presencia es orgánica, viva. Ildefonso acarrea hasta su libro textos, poemas, intervenciones de su amigo escritor. Se urde un diálogo, una conversación». Acercarse a la figura de Tomás Salvador González, conocerlo a través de su obra es una experiencia enriquecedora como pocas; poder hacerlo también a través de los recuerdos y las palabras del amigo es un regalo extraordinario para sus lectores. Además de transmitirnos —contagiarnos— su afección, Ildefonso Rodríguez recupera y reúne textos y poemas dispersos de Tomás Salvador González, algunos aparecidos en revistas o plaquettes, otros extraídos del recuerdo y la correspondencia personal, a los que nunca accederíamos de no ser por un empeño, un desvelo y un sentido de la amistad que considero ejemplares. Desde Aristóteles y Platón, Séneca y Cicerón hasta nuestros días, son multitud los filósofos, poetas o ensayistas que han escrito sobre la amistad. Desde los Ensayos de Montaigne y los Sonetos de Shakespeare, no había vuelto a disfrutar con tanta fruición con una relación entre amigos hasta que he leído El libro de Tomás. «No hay conducta loable que no alegre a una naturaleza bien nacida», escribió Montaigne. Imagino el esmero, la atención, las dudas, las búsquedas, las avalanchas de recuerdos, el tiempo y el esfuerzo necesarios para armar un libro así, tan híbrido y complejo pero, a la vez, movido por un propósito tan noble, que es lo que le confiere mayor enfoque y profundidad de campo, ritmo, calidad y claridad de estilo. Pliegue a pliegue. Directo al corazón. Los amigos son, junto a los sueños y la música, un tema central en toda la obra de Ildefonso. Basten dos ejemplos al azar: «que así se junte todo / aparecidos y desaparecidos en el recuerdo / música de cañas dulces toca esa amistad / que no haya otra armonía» (Mis animales obligatorios, 1995); «así lucen ahora las cosas de la amistad / como vistas por unos prismáticos: traen relieve y color / son singulares cercanas frágiles son intocables» (Política de los encuentros, 2003). [«Que así se junte todo». Ese verso resume toda su poética, y podría ser también un buen título para estos comentarios]. En Pliegue a pliegue, Ildefonso evoca y convoca a su amigo bruscamente desaparecido y, con él, a otro amigo común que dejó este mundo en 2022, cuando el libro ya se estaba gestando: el poeta leonés Miguel Suárez. Los tres convivieron, compartieron escritos, lecturas, tertulias y publicaciones durante más de cuatro décadas, y formaron, por así decirlo, una punta de lanza aparte en el fértil grupo de escritores castellanoleoneses de su generación. «Nuestros principales proyectos —como es fórmula ahora— literarios eran leernos, intercambiarnos, hablar, hablar noches enteras, la poesía como un habla de la amistad», recuerda Ildefonso. Hoy se relaciona con ellos, sus muertos más queridos, como si siguieran vivos. Sus muertes no han interrumpido el trasvase, el contacto, la conversación, sino que siguen echando nuevas raíces y ramificaciones.

Me permito, antes de concluir, otro inciso (otro pliegue). Tomás Salvador González dedicó muchas horas de su vida a los recortes de prensa, los collages y la poesía visual, que a día de hoy conforman una arteria primordial de su producción. Amplias muestras han sido ya estudiadas y difundidas en magníficas publicaciones y exposiciones póstumas. Confío en no excederme si revelo aquí que a Ildefonso Rodríguez, aunque se le conoce menos en su faceta artesanal, le han gustado desde siempre las manualidades y a través de ellas da también rienda suelta a su creatividad. Las manos son nombradas en muchos de sus versos: «Pobres las cosas que no tienen manos / que no tienen memoria de manos y cuidados», escribió en Política de los encuentros; y también: «piensan las manos dan con el sitio». Sus criaturas (figuras inefables, fetiches, amuletos, atadijos), de las que apenas se conocen unas muestras, en las que mezcla y teje con los materiales y texturas que encuentra más a mano los objetos más insospechados que se cruzan en su camino, serán un día merecedoras de un ojeo minucioso, porque dicen o contienen mucho del mundo que Ildefonso nos transmite con su obra escrita (y también por la vía musical). Pero tampoco desvelo nada nuevo. Él no lo oculta, al menos en sus círculos más próximos. El título del libro también nos dice mucho. Y ya su amigo Tomás se hizo eco de ello en sus palabras de presentación de Informes y teorías (rescatadas, junto a otros textos suyos, para Pliegue a pliegue), que fueron las primeras suyas que leí cuando él aún vivía y las desencadenantes de mi interés por su obra. Me ganó su cercanía, su talante, su complicidad con el amigo, su sensibilidad e inteligencia. «Hace años —decía en ellas—, aunque no soy capaz de precisar la fecha ni la ocasión, seguramente en una de las visitas que me hacía cuando yo vivía en Zamora o en La Parra, Fonso me preguntó si tenía algún amuleto. Ante la cara que puse y mi respuesta negativa, sacó del bolsillo un atadijo de telas y otros materiales que las arrebujaban en una especie de riñoncito que le cabía en el puño. “Yo no salgo de viaje sin alguno de los amuletos que fabrico para que me sirvan de protección”. (...) Cuento esta anécdota porque revela algunas de las características de Fonso que son aplicables también al libro que hoy presentamos. (...) porque la portada es de Fonso aunque no haya constancia en los títulos de su autoría. (...) a Fonso le cuesta un mundo desprenderse de aquello que de una manera o de otra ha entrado en su vida. Poco importa la pobreza o nobleza de los materiales (trapos, cordeles, un papel pintarrajeado, un alambre...). (...) Toda su escritura acaba dirigiéndose a esa época que es la de su infancia y adolescencia, que es la cueva del tesoro a donde caminan todos los pasos». Enlazo estas palabras de Tomás con mi anterior alusión a los juegos y vuelvo de nuevo a Política de los encuentros: «porque yo soy un hombre infantil multipliqué mis atributos» (‘Suave y confuso’); «por esa senda vamos / y aquí seguimos tejiendo / el plazo temporal el amuleto / alimentado con hilos y espigas secas» (‘Canción de las migas de pan’). [Un largo y tendido «plazo temporal», eso es también El libro de Tomás, dicho nuevamente al modo de Coplas del amo, otro libro de Ildefonso que recomiendo mucho]. En realidad, por seguir con el símil, toda su obra compone un gran origami que podemos plegar y desplegar de muy diversas formas. Poeta, músico, ensayista, narrador y contador de sueños, Ildefonso Rodríguez representa— lo he dicho alguna vez— un camino aparte en las encrucijadas de la literatura española de los últimos cincuenta años. El poeta Aldo Sanz ya lo definió hace una década como un «gran innovador de la poesía, sutil y rotundo en la expresión y dominador de un amplio abanico de técnicas literarias». No hay más que echar un vistazo a su nutrida lista de títulos publicados para adivinar un recorrido y un espíritu excepcionales como pocos. Sus libros (en 2008 la editorial Dilema publicó Escondido y visible, su poesía reunida hasta 2006, donde figuran varios de los mencionados) forman un corpus, crean un mapa del territorio en el que se vivió y se soñó; por donde quiera que lo despleguemos encontramos señales, lugares, conexiones con ese corpus, su recorrido y su espíritu. Con sus «cosas traídas de cerca y de lejos», Pliegue a pliegue abarca una gran parte de ese territorio compartido. Ildefonso —con Tomás— en estado puro. ANTONIO BUENO GARCÍA. CERVANTES EN ARGEL (Comares, Granada, 2024) Edición multilingüe y multimodal por ROSA MARÍA GIL SANGRADOR EL HÉROE CABALGA EN LA CÁMARA OSCURA Hace un par de años celebrábamos la aparición de la última biografía de Cervantes, obra de Santiago Muñoz, director de la RAE, que, aunque ilustraba expedientes y tesis más recientes, seguía sin ofrecernos demasiadas pistas sobre la vida de Cervantes en Argel, por la sencilla razón de que sigue siendo un asunto relativamente opaco. Cervantes argumentó que toda su vida se encontraba en sus obras, celoso como era de su intimidad y reacio a que otros indagaran sobre él, pero no dejó de ficcionar cuando hablaba de su persona (lo hacía dentro de obras de ficción), dejando así el camino abierto a su interpretación y a la imaginación, que es lo que Antonio Bueno desarrolla en esta obra. El volumen que acaba de editar Comares en su colección Interlingua supone un hito en la bibliografía literaria sobre el escritor, y no solo por el paso que representa de la biografía teatralizada a la autoficción, sino también por su publicación en nueve lenguas (el español y otras ocho canónicas), y en expresión tanto escrita como audiovisual. El autor (Valladolid, 1958), catedrático de traductología y experto en autobiografía y literatura intimista, que ha tenido ocasión de conocer la cueva donde estuvo preso Cervantes durante su estancia profesional en Argelia, explora las interioridades del alma del escritor y se adentra de modo imaginativo en la supuesta experiencia vivida en ella, convirtiéndola en cámara oscura donde se revelan los grandes secretos. La obra, construida en torno a dos monólogos dramáticos de corte autobiográfico, revisa la experiencia de nuestro escritor universal desde dos ópticas distintas: el primero (Cautivo en Argel) es un ejercicio a mitad de camino entre la investigación y la literarización, una suerte de autobiografía teatralizada, que descubre la vida que llevó durante los cinco años de cautiverio en Argel, poniendo en boca del protagonista el relato de su vida. Cervantes comienza presentándose como si fuera un desconocido (¿no es lo que nos sucede ante muchas circunstancias de su vida?): «Mi nombre es Miguel de Cervantes...». Lo hace con ironía e incredulidad por nuestra poca perspicacia para resolver el enigma de su vida, pero sin acritud por las consecuencias derivadas de su encerramiento. No busca la conmiseración del lector o escuchante, si acaso el reconocimiento de su valor ante la adversidad y el dolor, que en el fondo le engrandecen como las cicatrices a la vida. El segundo monólogo es un claro ejercicio de ficción en boca también del protagonista, aunque el punto de partida sea concreto y verificable biográficamente: el encerramiento del escritor y sus cuatro intentos de fuga, así como el rescate de su persona. Bajo un cielo distinto al de La Mancha —la bóveda de una cueva—, un héroe cabalga entre las sombras por la cámara oscura de la memoria, auténtica metáfora de una vida real y escritural por esclarecer. Esa es la realidad existencial que vive el cautivo de Argel, pero la historia más concreta es la del propio Cervantes que, habiendo sido capturado por los piratas berberiscos y conducido a Argel, es encerrado por el sultán en una cueva de la que le permite salir en ocasiones para desvelarle secretos e intenciones sobre el rey de España, gracias también a la labor especial de su hija, la princesa Djemila, a la que ha puesto como cebo. El protagonista y la princesa, que terminan enamorándose, planean la fuga (hasta en cuatro ocasiones), viéndose enfrentados a diversas vicisitudes y abocados a una situación límite. El amor, que es un sentimiento al que Cervantes asigna siempre especial importancia, pues como diría Don Quijote «no puede ser que haya caballero sin dama» (capítulo XIII de la primera parte del Quijote), actúa aquí como motor de la existencia y emoción capaz de sacar lo mejor del héroe. La capacidad de resistencia a la adversidad es en el héroe directamente proporcional a la de su pasión amorosa y su deseo de libertad. Como en una experiencia iniciática la cueva se erige en vehículo de la historia y de la existencia. Si en la noche las sombras representan los fantasmas (sufrimientos y pesadillas) de la existencia, tanto real como artística, la luz, que entra por los recovecos de la cueva, representa la esperanza del cautivo y la lucidez, tanto del ser humano como del escritor. Cervantes, que estaría gestando también su obra, va a ver mucho más claro en las profundidades de la cueva, y, dentro de ella, no confundirá, como Don Quijote, molinos con gigantes, ovejas con ejércitos, damas con prostitutas. Desde el punto de vista formal la fuga es la razón misma de la existencia en esta cavidad. El tiempo, que en la obra también se expresa en fugas (se trata de un monólogo en cuatro fugas con un introito), va marcando la progresión de la acción con el relato de las sucesivas evasiones y con la representación en la cueva de la sucesión del día a través de los efectos de luz y de noche. Amor y fuga vienen a ser sentimientos idénticos en la representación de la esperanza, como amor y muerte o amor à mort —utilizando el símil del español y el francés— en la desesperación.

Este Cervantes en el siglo XXI se plantea cosas que no pudo hace 450 años, como que hay que buscar «cueste lo que cueste» (lo repite varias veces) la luz de la noche, llamar a las cosas por su nombre, desenmascarar al enemigo, declarar (lo hace por él también Don Quijote) que nada conseguirá volverle loco, reconocer que está sumido en la desesperación, que no puede más... Su mundo de luces y de sombras, de pasiones, está más cerca de nuestra existencia. En el monólogo lastimero del héroe el lector se convierte en confidente, destinatario de una intimidad de la que extrae una lección personal (¿no es acaso este el valor de la lectura?) y, como por encantamiento, se siente también encausado, concernido por similar existencia, asumiendo principios y valores. En el audiovisual de la obra Cervantes y su traducción la voz del protagonista (Cervantes) es en la mayoría de las ocasiones de mujer (sus traductoras), y no es Djemila, porque Cervantes en definitiva somos todos. Desde el punto de vista traductológico (hay ocho versiones) asistimos a un ejercicio minucioso de trasvase de la forma y del sentido hasta dar con los ricos matices del original (todos son buenos traductores literarios). La empresa se lleva a cabo desde diferentes perspectivas autoriales: autotraducción (el autor de la obra es también traductor al francés), traducción personal (caso del inglés, portugués, italiano y ruso), traducción colaborativa (alemán, árabe y francés) y con revisión (en todos los casos). Su publicación en el libro al mismo nivel que el original tiene una lectura singular, pues es como si el autor buscara dar el mismo peso a un texto que a otros. Cierto es que para el lector extranjero la primera referencia que tiene es la traducción a su lengua, y esto nos hace pensar en el papel importante de la literatura comparada. Yendo mucho más allá en nuestro propósito, podemos aseverar que la obra deja de pertenecer por entero al autor cuando se transfiere al traductor y por supuesto también cuando termina en las manos del lector, que se apropia de ella y le da su particular sentido. El libro Cervantes en Argel, como decíamos, no presenta solo variantes desde el punto de vista lingüístico o de la escritura, también desde el punto de vista de la modalidad (de la escrita a la pictórica, la sonora y la audiovisual), tal es la singularidad de la edición. El conjunto representa en cierto modo una nueva ecología literaria, basada en el valor de la palabra, la imagen y el sonido, que predispone a una lectura total a través de la vista y el oído (¿no fue acaso la literatura oral la primera?) y que tiene el mérito de proponer otra lectura alternativa de la obra. En el campo de la imagen, la obra dibujada (representada a través de las plumillas sobre Argel y Orán del artista Fredesvinto J. Ortiz) se completa con la fotografiada (del propio autor) y la digitalizada (obra de Karim Djouimai), que sirven para el montaje fotograma a fotograma de Cautivo en Argel (por Susana Bueno) y del resto de obras: La luz de la noche, Argelia en perspectiva a dos puntos de fuga y Cervantes y la traducción (por el equipo de Imane-Amina Mahmoudi). Sobre la realidad sonora en la obra podría hacerse un amplio estudio; notemos que la locución de los monólogos procede del mismo autor, que complementa el sentido del texto escrito y que emociona con su interpretación teatral. La versión francesa del audiovisual La luz de la noche (el único que se lleva a cabo también en otra lengua) constituye más lo que denominamos una (bella) lectura que una interpretación escénica. La música, de guitarra clásica (interpretación de Malik Hannouche) y también andalusí, junto a la llamada a la oración musulmana, contribuyen a crear ese halo perfecto para encuadrar la experiencia en Argel desde diferentes percepciones. En definitiva, estamos ante una obra que no dejará indiferentes a los lectores por su original propuesta sobre la realidad fingida del genial escritor universal y por la nueva manera de entender la literatura, más próxima a la alquimia, a la búsqueda del arte por el arte. NATALIA CARBAJOSA: LA BELLEZA DE TRADUCIR... POESÍA (Eolas, León, 2024) por SANTIAGO RODRÍGUEZ GUERRERO-STRACHAN Es arriesgado y, quizá, un tanto provocativo titular un libro La belleza de traducir... poesía. La belleza de leer poesía es evidente, lo de traducir queda ya algo más a trasmano por, entre otras razones, la insuficiencia de la traducción. ¿O quizá esa pobreza, cortedad y carencia, que todo esto está en la traducción, no es tal? En algunos casos, sin duda, no lo es, pues el traductor es también poeta y puede poner en una lengua un discurso poético escrito y pensado en otra lengua. Este es el caso de Natalia Carbajosa, poeta y traductora de ya larga trayectoria. Autora de algunos libros de poemas de hermosa factura, como es costumbre decir (yo prefiero pensar que sus poemas son entusiastas meditaciones en la vida sobre la vida en la que lo oscuro también tiene su lugar). Los más de veinte libros de poesía traducidos avalan una trayectoria ejemplar, y la facultan para hablar del oficio de traductor. (Tiendo a ver todas las variedades de la escritura como oficio más que como trabajo o profesión, por lo que tiene aún hoy en día de artesanal). La labor de Natalia Carbajosa revela la alegría del oficio tomado en serio. El libro se divide en cuatro capítulos en cuyo ascenso el lector aprecia la acertada estructuración. Comienza de modo natural e inevitable por el lenguaje. «Nombrar el mundo ya es traducirlo», así comienza el primer capítulo tras haber traído a colación una cita de George Steiner: «Por medio del lenguaje ‘somos traducidos’ del modo más marcado y perdurable». Somos lenguaje; eso es lo que nos caracteriza por encima de todo, un lenguaje que no es solo comunicativo (esta es para mí la gran diferencia con los animales) sino expresivo y, en algunos casos, poético. Si la expresividad no fuera una de las funciones del lenguaje, sería difícil que hubiera literatura. Al nombrar el mundo lo volvemos inteligible (aquí vendría bien un excurso sobre la razón pura de Kant, la intuición de la sensibilidad y la potencia poética del lenguaje; sin esa razón apriorística la poesía moderna no existiría, tampoco la idea de que al nombrar creamos el mundo). Traducir es, en cierta medida, crear y revelar. Revela el traductor porque pone el poema en un lenguaje comprensible para los lectores y porque destaca algunos matices que el propio poeta no tuvo en cuenta o no supo verlos. Nombramos al tiempo que miramos mientras sabemos que en ocasiones la distancia entre lenguaje y mirada nada la puede salvar. El hueco entre ambos revela la esencial fragilidad de eso que llamamos identidad y la extrañeza del mundo, que es lenguaje; así, también el lenguaje, a pesar de que parezca lo contrario, nos es extraño. Esto es algo que notamos, en algún caso incluso padecemos, cuando aprendemos una lengua que no es la nuestra materna. En esta circunstancia uno percibe la libertad, sintáctica, léxica y fonética, de cada lengua y queda maravillado por las soluciones, en ocasiones divergentes, que cada lengua da a una misma expresión. Estas divergencias son el limo y el sustrato de la traducción. Si las lenguas tuvieran una exacta correspondencia entre sí, piensan algunos, la traducción sería más fácil; una traducción automática, diría yo. Pero no hay correspondencias, no sólo a nivel sintáctico o léxico, tampoco las hay a nivel fonético. Esto hace de la traducción de poesía una aventura intelectual en que lo único que sirve, más allá de la experiencia, es la sensibilidad del traductor. He aquí un elemento muy importante: el traductor. Es el que conecta el tono del poema con el lenguaje al que traduce y con su propia expresión. Podemos ver dos caminos: la del traductor que efectúa un ejercicio de despersonalización, al modo en que poetas tales como John Keats o T. S. Eliot llevaron a cabo en su propia escritura, o la de los traductores que allegan el poema extranjero a su propia poética, al modo en que Juan Ramón Jiménez hizo en sus traducciones y en Tiempo. Entre estos dos términos se juega el trabajo del traductor: fidelidad o creación, aunque siempre queda la duda de si la fidelidad no es también creación y la creación es, en mayor o menor grado, siempre fiel al poema original. En los dos capítulos que cierran el libro Carbajosa repasa casos concretos de obras que ha traducido. Sirven de ejemplo de todo aquello que anteriormente ha sido discurso teórico y dan una idea exacta de lo que son para ella la traducción, la escritura y la lectura. Cuenta, mediante anécdotas, su labor como traductora de poetas americanas como Lorine Niedecker y H. D., cuyos poemas se caracterizan por la parquedad del lenguaje, y de otros que son ingleses como Katheleen Raine y T. S. Eliot. En este último caso, reflexiona sobre la dificultad de traducir una vez más La tierra baldía, poema central de la literatura universal del siglo XX que cuenta con un número elevado de traducciones, en algunos casos por poetas traductores como, por poner un solo ejemplo, hizo Claudio Rodríguez. En el caso de este poema el traductor se enfrenta al poema y a las soluciones que otros han aportado con mayor o menor acierto. La libertad es menor y mayor es el riesgo, pero también la aventura que es la traducción tiene mayor acicate —eso pienso— porque toda traducción es, además de la búsqueda de la mejor expresión para el poema, un reflejo de la época en que queda traducido. No hay traducción intemporal; cuando se da el poema es otro nuevo, independiente ya del original.

Carbajosa ha traducido también parte del teatro del mismo Eliot. Las indagaciones que hizo acerca de las traducciones ya existentes de The Family Reunion la llevaron a encontrar una traducción que Rosa Chacel había hecho bajo pseudónimo. A partir de ahí hila una interesante especulación acerca de las amistades y enemistades en el medio literario. Por último, Carbajosa también ha traducido con gran acierto a Ana Blandiana, poeta rumana que tiene, gracias a ella y a Viorica Patea, una presencia destacada en la sociedad literaria española. Este es un caso particular de traducción por lo que tiene de colaboración entre traductoras, primero poniendo original en español y luego llevando esa primera aproximación a lo poético. La traducción como colaboración no entre escritor y traductor sino entre dos traductores es un buen modo de señalar que no es una tarea tan solitaria como algunos creen y que, con complicidad, lo que llega a los lectores es una muestra de amistad literaria de la poeta y las traductoras, y de las traductoras entre sí. ANTONIO GÓMEZ RIBELLES. EL CASTIGO DEL EXILIADO (La Nube de Piedra, Cartagena/Madrid, 2023) por SEBASTIÁN MONDÉJAR LUGAR DE NADIE vine a un lugar habitado [Ildefonso Rodríguez] Está unido / el vencejo a la nube / la roca al agua / el pie al camino. Norte, sur / noche o día no son lugar / ni tiempo / ni estación. [Natalia Carbajosa] El poema es el lugar donde se deja pensar a los orígenes. [Charles Simic] Antonio Gómez (Valencia, 1962) es rayo que no cesa en su periplo creador. Él se define fundamentalmente como artista plástico, pero es también un formidable poeta y escritor. El castigo del exiliado es su segundo libro no híbrido (es decir, no acompañado por obra plástica) y el primero conformado enteramente por poemas, ya que en Las lagartijas guardan los teatros (La Estética del Fracaso, Cartagena, 2021) combinó prosas y versos. Antonio siempre escribe mientras pinta. Se siente cómodo en la alternancia. Decía Wallace Stevens que, «en buena medida, los problemas de los poetas son los problemas de los pintores, y a menudo los poetas deben volverse hacia la literatura de los pintores para debatir sus propios problemas». Antonio Gómez hace ese camino y el inverso: cuando la imagen no le basta, con la poesía dice lo que no puede decir de otra manera. Y otra vez Wallace Stevens: «La ética no es parte más importante de la poesía que de la pintura». Estamos ante un artista maduro y minucioso; un creador plástico y visual con una larga trayectoria y una obra muy sólida a sus espaldas, siempre acompañada por textos y poemas suyos; «uno de esos artistas de metodologías diversas que mantienen un fondo estético común y uniforme en sus proyectos», en palabras del fotógrafo y profesor de Bellas Artes Francisco José Sánchez Montalbán. Fiel a sí mismo —a su ética y su estética—, Antonio Gómez trabaja y crea sin estridencias ni aspavientos y, cuando menos lo esperamos, nos sorprende con una nueva exposición o un libro que parecen haber sido creados del modo en que nos acercamos a ellos: sin esfuerzo, dejándonos llevar. Porque cuanto miramos y leemos nos concierne, lo hacemos nuestro. Partiendo de la idea de viaje, de recorrido involuntario, este libro supone un paso más en su regreso al pasado para seguir construyendo su presente. Desde el primer verso (Es probable que en el nuevo lugar) al último (dentro, en la llama), Antonio traza la ruta de sus exilios personales, plenos de tránsitos y caminos sobrevenidos, no buscados, y los redirige. Todos los poemas son memorables y están impecablemente engarzados, todos encierran su poética y su actitud durante ese viaje: Nombrar las cosas correctamente / era ese día lo importante / pero no lo único; / también lo era ver arder en la pantalla / todo aquello que era tuyo (‘Mudanza/Eco’); El mundo desde el coche parecía / ir pasando por las ventanillas / respondiendo a mi dedo que dibuja / la ruta sobre un pequeño mapa / de carreteras (‘234’). Antonio es un poeta que escribe con imágenes. Él mismo ha reconocido muchas veces que piensa y escribe igual que pinta. Es un recolector de imágenes: Mi ‘tiempo’ era una imagen, / luego otra más y se apilaban todas / en capas transparentes (‘Ego’); ¿Recuerdas cuando veía imágenes / en las paredes? / Las sigo viendo / a veces les pongo nombre / y bautizadas las adopto / (...) / No se van / ni se pierden (‘Pareidolia’). Lo primero que pensamos cuando hablamos de exilio, sea éste de la índole que sea, es que se trata de un castigo, una tragedia. Todo exilio supone una imposición, un desgarro que nos borra y nos convierte en nada, en nadie, o nos sitúa en un no lugar en el que, como mínimo, nos sentimos solos y extraños. Una muerte en vida. Pero podemos sucumbir ante la pérdida, dejarnos arrastrar por el desánimo, u obligarnos estoicamente a recomenzar, a reconstruirnos. Todo depende de nuestra fortaleza, nuestro carácter personal, nuestra capacidad de ataraxia ante la turbación. Sin obviar ese castigo, Antonio Gómez, sometido desde niño a mudanzas radicales, optó siempre por ese afán de asunción y superación. «Las odiseas personales arrastran siempre un castigo y un deseo, el castigo de añorar lo perdido y el deseo de volver a crearlo», escribe en el texto de contraportada. Y ya en el primer poema (‘Prólogo’) apunta esta esperanza: Es probable que en el nuevo lugar / sigamos siendo felices / hermosos y elegantes. Al menos, que exista esa ligera posibilidad. En efecto, a lo largo de la lectura el título del libro choca de algún modo con nuestra sensación: no percibimos en este exilio castigo alguno, o éste, en todo caso, es relativo, no ha sido en absoluto catastrófico, irredimible. Dejad que cante el aedo / la historia de Odiseo, escribe Antonio en ‘Otras luces no sirvieron’. Desde el título, el espíritu homérico palpita de principio a fin. Para Odiseo, símbolo de ingenio, voluntad y resistencia, convertirse en Nadie (Outis) fue su salvación. Y también la de los suyos. La obra escrita de Antonio Gómez de las últimas décadas abunda en los mismos tres pilares sobre los que se sustenta su obra plástica: el lugar (sus lugares y sus no lugares); la casa (su casa, compendio de todas las casas en las que ha vivido); y la memoria, que puede no ser exclusivamente suya y se recrea, se reinventa ahondando en las rendijas y los rastros de su devenir a través de recuerdos, pequeños objetos, hojas, piedras, fósiles y fotografías. «Raíces de memoria» los llama él, «no solo de uno mismo, sino también de otros». En alguna ocasión yo he definido su proceso de creación como una «arqueología de la memoria». Pero estos tres pilares se sustentan en uno: el tiempo; de hecho, «tiempo» es la palabra más usada en El castigo del exiliado: «el tiempo detenido», «el tiempo de un domingo», «el tiempo recobrado en una imagen», «el tiempo fragmentado», «el tiempo abolido», «el tiempo horizontal»... Un tiempo aparte, fuera del tiempo cronológico; el tiempo sin tiempo de los griegos, convertido en clave esencial de toda su obra. Otro modo certero de percibir esos cimientos lo compartió Antonio durante la presentación del libro en el Museo Ramón Gaya, recordando las palabras de la poeta y traductora Natalia Carbajosa en la presentación que, unas semanas antes, tuvo lugar en el Museo del Teatro Romano de Cartagena. Según apuntó ella, Antonio trabaja en tres niveles: el mítico, el personal y el artístico. «El mítico es el mar, la idea del viaje homérico; el personal es la casa, las casas, lo más próximo habitado y deshabitado; y el artístico es el lenguaje, es decir, la vía para construir el pensamiento con las imágenes y las palabras». El libro, repetimos, parte de la idea de desplazamiento, de partida de un mundo al que no se habrá de volver, salvo a través de la memoria. Porque en este viaje la memoria es el mar --Querría entrar el mar hasta las aguas retenidas (‘No sé si tú recordarás’)— y también, por tanto, el lugar, el sostén del argonauta que lo surca en busca de su vellocino. Un viaje de ida y vuelta: Me gusta la luz de las tardes que descubro / tal vez como un retorno (‘Una leve equivocación’). Que sea más importante la espera que lo que suceda, / (...) antes el placer de mirar que el intento de comprender / un mar que solo responde con su enigma (‘Melancolía de Odiseo’). La palabra «lugar» es otra de las más recurrentes a lo largo de todo el poemario —y de toda la escritura de Antonio— y, para mí, la más significativa, la que más carga poética contiene (de ahí el título de este escrito y las citas introductorias): Este es el lugar donde no existe / nada y todo a la vez. / Aquí tendremos el consuelo / que renace entre lo oscuro (‘La casa isla’); Estoy en el lugar que me dijisteis, / el que existía antes de que le diéramos nombre (‘Otros sitios serán recuerdo’); Porque un lugar, su lugar, / el de esas cosas pequeñas / solo existe si estás en él (‘Armario’).

En resumen: la vida es mudanza. Nuestra odisea es la vida. Todos somos de algún modo exiliados. Carne de pérdida, desposesión y desarraigo. Todos hemos sido desterrados de la infancia y nos alejamos irremisiblemente de lo vivido (de su memoria, por tanto). ¿Qué podemos hacer? Antonio Gómez nos propone buscarnos en la pérdida. «La poesía es pensamiento, memoria personal y colectiva, realidad construida tanto a través de las búsquedas como de las pérdidas desde la esfera del tiempo» (son también palabras suyas durante la presentación del libro en Murcia); «ésa es la base: la búsqueda de la pérdida, de la manera en que hemos construido nuestra forma de ser y nuestros pensamientos a través de las pérdidas, del exilio que conlleva toda pérdida». Mediante la pintura y la poesía, Antonio ha trocado su exilio en su ‘locus amoenus’. Ver las cosas desde la frontera, dice en el poema ‘Las afueras’. Yo escribí hace tiempo —perdón por la auto cita— un verso aforístico muy próximo al espíritu de este libro: «Hacer nuestro el lugar que no elegimos». Hacerlo lugar de Nadie. De todos y ninguno. [Murcia, mayo de 2024] ALBERTO CHESSA. PALABRAS PARA LUEGO (Huerga y Fierro, Madrid, 2024) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Palabras para luego es el séptimo poemario de Alberto Chessa y, en cierto modo, supone la confirmación irrefutable de la calidad de este poeta, que ya venía refrendada por los reconocimientos que algunos de sus libros anteriores han obtenido, entre ellos el Accésit del Premio Adonáis o el Premio Internacional de Poesía Dionisia García. El hecho de que este último libro haya sido publicado en la colección Signos de Huerga y Fierro (en cuyo catálogo se encuentran títulos como el Ocnos de Cernuda o el Adonáis de Percy B. Shelley) supone su consagración como clásico, y premia una trayectoria impecable que Palabras para luego consolida de una forma brillante. El gran acierto de Palabras para luego es, por seguir tirando de ese hilo de su carácter de clásico, la forma absolutamente personal y sincera (si es que puede hablarse de sinceridad en poesía, en literatura, y ya sabemos que no) con la que Alberto Chessa se enfrenta en este libro a la poesía, es decir, a toda una tradición, un oficio, una técnica, unos tópicos y temas que, pese a ser literatura, él consigue convertir en vida, en algo orgánico y urgente. Esta metabolización (o fagocitación) de la tradición en biografía se realiza de muy variadas maneras. En primer lugar, tal vez por ser lo que más destaca a nivel formal, podríamos señalar el uso de la métrica. Hay todo un despliegue de formas métricas que revelan ese reconocimiento y dominio de la tradición que hay en Alberto Chessa: haikus, endechas, endecasílabo blanco, sonetos, versículo, prosa poética... Pero, si nos detenemos, por ejemplo, en la forma en que utiliza el soneto (la composición clásica por excelencia) podremos entender mejor ese peculiar uso de la tradición que otorga a este libro su especial personalidad. Hay tres sonetos en Palabras para luego, pero el poeta subvierte el sentido esencial de esta forma métrica. Si el soneto es la unidad cerrada (la cárcel, decía alguien (1)) por excelencia de la poesía, Chessa decide abrirlo, subvertir su unidad, su autosuficiencia y su perfección. Esa liberación se realiza al incorporarlo en un texto híbrido, en un poema más largo dentro del cual el soneto es solo una pieza más, catorce versos engastados como una piedra preciosa dentro de una joya (una cadena abierta, como luego se explicará). Así, por ejemplo, en el poema ‘Notas del comentador’ los catorce versos del soneto son los primeros de un poema que, a partir del verso 15 continúa en versículos que funcionan como comentario al soneto, un cambio métrico que incluye también un cambio de persona poética, introduciendo un yo que no había en el soneto, el yo que comenta, que deja que el pensamiento ensucie o libere, según se quiera mirar, esa prisión métrica: un cambio de ritmo, de tono y de voz, un comentario a la tradición, una forma de mirar a su propio poema desde fuera —desde un falso afuera pues el comentario, claro, sigue siendo poema. Esa voz, y ese tono del comentario (de hecho, la primera parte de las tres que componen Palabras para luego se titula “Notas del comentador”) es una de sus claves estéticas. A pesar de la variedad de tonos y ritmos que se pueden encontrar a lo largo de todo el libro, la voz poética se convierte, principalmente, en testigo y, desde esa distancia, se abre el espacio o la posibilidad del comentario como entidad poética, con todo lo que ello acarrea en cuanto a subjetividad y a reflexión (que no excluye la emoción). Así, en ocasiones esa mirada de testigo se vuelve sobre el exterior, sobre la cotidianidad más social y ciudadana, especialmente en la primera parte, con poemas como ‘Sala de revelado’, ‘Súper’, donde hay un personaje, alguien a quien la voz poética observa y cuyos movimientos comenta, casi narrativamente. Pero la esencia de ese comentario es la reflexividad, pues toda reflexión que la voz poética realiza sobre esa anécdota cotidiana se vuelve también hacia él, cuestionando la validez de su propio comentario, convirtiendo a esa voz en protagonista temporal y viviente de todo lo que observa, y todo lo que canta. No hay una posición sub specie aeternitatis: quien habla, quien mira y comenta, quien poetiza (con una u otra métrica) está dentro, sometido al tiempo, a la incertidumbre, al asombro. En otras ocasiones, el comentador no mira hacia fuera: se sitúa frente al espejo (literalmente, en poemas como ‘Zafarrancho’) y, sobre todo, se sitúa frente al poema, se ve escribir, y se pregunta qué escribe, y para qué, y con qué sentido. La cuestión metapoética es, pues, uno de los temas centrales de Palabras para luego. El prefijo “meta-” ya incluye la idea de comentario, por lo que parecía inevitable que lo metapoético tuviera ese lugar central. No obstante, nunca cae Chessa en esa vertiente ombliguista y estéril en que a veces se convierte la metapoesía, pues del mismo modo que, al mirar al exterior, lo hacía con el acierto de introducirse a sí mismo en esa realidad social, recorrido por el mismo tiempo y miseria (o milagro) que los personajes, al mirarse escribir genera un desdoblamiento vital cargado de sinceridad y autoconsciencia. Es metapoesía, sí, pero como experiencia y como reflexión, enriqueciéndose ambas, en un ejercicio de transparencia, que se aprecia, por ejemplo, en el magnífico poema que cierra esta primera parte, titulado ‘Tras escribir un poema’, donde ese desdoblamiento se analiza poéticamente: «¿A quién creer? ¿A la voz en continua dicción reinventada o a aquella que me ocupé celosamente de acallar para no tener que escuchar ni a la persona ni a la máscara? / Soy yo quien habla en el poema. / Soy quien lo silencia todo». Ese desdoblamiento y ese tono reflexivo del comentario no excluye, sin embargo, el entusiasmo, el asombro y el arrebato. Al principio de este artículo he elegido, del catálogo de la colección Signos en la que este libro se incorpora, dos títulos: Ocnos de Cernuda y Adonáis de Shelley. No han sido elecciones al azar, pues hay mucho de estos dos poetas en Palabras para luego. Pese a la inherente postmodernidad que implica el mismo hecho del comentario como forma principal de enunciación, hay algo (bastante) de romántico en Alberto Chessa, y esto se aprecia especialmente en aquellos poemas que hablan sobre el hecho poético. «Indestructible es la unidad del mundo», dice uno de los versos de Adonáis, y ese mito romántico de la unidad reaparece con frecuencia en Palabras para luego. Es especialmente visible en la segunda parte del libro titulada “Albada antes del alba” y que consta de un solo poema en ocho partes que desarrolla el anhelo romántico de unidad, de traspasar la barrera del sujeto para que este deje de ser un ente aislado, separado del mundo representado de los objetos: «Quiero dejar de ver las cosas / tras su cristal, quebrar las horas hasta / el límite de un hueco, / donde la luz se funde como un todo». Por supuesto, como sucedía en el Romanticismo, esa unidad no es nunca realizada, porque siempre es horizonte, inminencia: «Qué poco falta para estar completo». Al más puro estilo místico, este poema reconoce que abrazar el entusiasmo y celebrarlo es una forma de abandono porque, si ha de soñarse con la unidad, no puede ser desde el sujeto (que es distancia, ironía o impotencia aislante) sino desde el abandono de ese sujeto, es decir, la disolución mística o poética, algo más allá de la voluntad individual y razonada, algo que no se elige: «El viaje no se elige: se descubre. / Cedo mi voz al do de las sirenas». El poema, no obstante, tiene un doble final, es decir, un final y un comentario, un instante de milagro, y un después de ese instante, que es el tiempo del comentario, cumpliendo ese desdoblamiento que es una figura recurrente en todo el libro. Así, tras el éxtasis místico-romántico: «Estoy completo, sí (...). // Comprendo (en todos sus sentidos) cuanto / mi vista abarca. Leo la faz y el antifaz / del mundo, sus paisajes en clave de inminencia. / Estoy pisando ya las hierbas / que mece el primer sol. Estoy cantando al fin / la albada antes del alba», el poeta incorpora tres versos finales que desdoblan su voz y, al desdoblarse, termina el sueño de la unidad con un signo de interrogación ausente que deja gráficamente incompleto, abierto, el texto: «¿Completo yo? / No, claro que no. / ¿Cómo iba a estarlo». Tras ese sueño místico del que despierta en los últimos tres versos, viene la tercera y última parte del libro, titulada manriqueñamente “Tan callando”. Aquí encontraremos, junto con ese ímpetu místico, metapoético y filosófico, también la vida cotidiana, la pequeñez del hombre, del padre, del marido y ciudadano sometido a las fuerzas de la historia y el paso del tiempo. Así se completa y se hace humilde, y más auténtica, esa experiencia trascendente; porque la vida es también así, a la vez trascendente y aleatoria, insignificante y divina. Por eso vemos al poeta confinado en una pandemia (‘Tú también, sí’), o contemplar el descubrir de la vida y el lenguaje a través de sus hijas (‘Verbum’), o se nos describe su jardín pequeñoburgués, con sus lecciones clásicas sobre el tiempo y los confines que hacen humano y manejable el tiempo y las estaciones y las flores (‘Bucólica’). Esa coexistencia enriquece, pone pie en tierra cuando se ha volado demasiado alto o demasiado abstracto. El arrebato y el comentario, la mística poética de la noche y la ironía burguesa conviven para dar forma honesta y completa a esa voz testigo y protagonista que comenta y (se) analiza. Pero la voz del comentario en toda su complejidad se manifiesta en el último poema del libro, titulado, muy significativamente, ‘(fragmento)’. Este poema es mucho más que un magnífico cierre para un gran libro; es de una calidad inmensa por sí mismo, pero brilla aún más en diálogo con el resto de poemas que lo han precedido. Por un lado, desde un punto de vista formal, encuentra el tono y la voz perfecta para esos variados tonos del comentario de los que hemos hablado. Es un poema de largo aliento, pero precisamente porque su ritmo (y su sentido, pues son la misma cosa, como los mismos versos se encargarán de explicar) es el del aliento: es una forma de respirar que supone también una forma de pensar, y de escribir; es la sublimación rítmica y estructural perfecta de algo que ha sucedido a lo largo de todo el libro, ese estilo peculiar (entre romántico, cernudiano y postmoderno) de cantar pensando, o de pensar cantando, es decir, de encontrar la música del pensamiento y darle forma de verso, ritmo, aliento. Por otro lado, el poema consigue unir en una sola forma esa multiplicidad de lo conversacional y lo filosófico que hemos visto a lo largo de todo el libro; avanza a golpe de citas, pero no es culturalista ni pedante, porque son las citas del pensamiento, es la forma de pensar y de escribir, al hilo de lo que otros han pensado, llevando esas palabras ajenas a la vida propia; es decir, es el ritmo de ese monólogo eterno, ese río o corriente de conciencia que es el pensamiento, desordenado pero con su cadencia, caótico pero con una dirección, con un ritmo que es también un sentido. Es, en definitiva (tal vez como toda literatura lo es en esencia), un monólogo incesante, que no tiene principio, por eso el poema comienza en minúscula con una conjunción copulativa que implica un enunciado anterior que no conocemos («y también hay una hora cada día...»), y termina de la misma manera, abierto, sin punto, porque el monólogo no cesa. Y, al terminar de leerlo, al ver esa ausencia de puntuación final, el lector entiende algo que ha visto desde el principio: ningún poema de este libro se cierra con un signo de puntuación, es la página en blanco, el silencio, lo que cierra (y abre) el poema, lo que lo deja suelto (una cadena suelta), postergado, para luego. Y, al entender esto, también se entiende ese conflicto entre sentido y azar, entre unidad y tiempo, que ha recorrido todo el libro. ‘(fragmento)’, desde su título, y desde su composición heterogénea, llena de citas (sin llegar a la polifonía eliotiana, porque la voz del yo es fuerte aunque permeable y caótica), es también una refutación de ese romántico y místico anhelo o sueño de unidad que ha aparecido en otros poemas, especialmente en ‘Albada antes del alba’. Es un reconocimiento postmoderno de la imposibilidad de dicha unidad, una aceptación de que la realidad (y la identidad) está hecha de citas, de pensamientos de otros, de fragmentos; que el fragmento, lo roto, lo separado, lo heterogéneo y circunstancial es la verdadera unidad, el espacio de lo humano: «un fragmento / no rinde cuentas más que a sí mismo / o en todo caso a su ruina / de ahí que cualquiera pueda edificar sobre él / estrato / sobre estrato / sobre estrato». Es un poema que, como todo el libro, refuta el poema y lo afirma; asume la inutilidad de buscar en el lenguaje y en la poesía algo así como la verdad, la unidad, el sentido, pero admite que en esa búsqueda está la única verdad, por fragmentada e inútil que sea. Al fin y al cabo, esa es tarea humana, desde el mito originario de Adán: dar nombre, buscar la palabra que no servirá tal vez, pero será lo que tenemos: «pero a pesar de todo nombremos / nombremos todas las cosas / penetremos en sus nombres / para que no puedan decir que fuimos poco más que un remedo de la muerte / hay que nombrar las cosas / es importante no dejar de hacerlo / aunque no haya nadie en el lugar de dios”. Como en el resto del libro, el poema celebra la contradicción y en ella se afirma y se hace fuerte. Al tiempo que niega la unidad, celebra el esfuerzo de buscar el nombre; al tiempo que el poema se convierte en comentario que analiza y deconstruye mitos o ilusiones vanas, también reivindica el abandono místico, la renuncia del sujeto que está en el corazón de la poesía: «déjate ahora ser lo que escribes / formar parte de esa armonía (...) / sé tú ellos / sé al menos un fragmento de ti en ellos / escribe como se abre un compás / clavando su aguijón en el corazón mismo de las cosas». El sentido, la unidad, nunca estará en el presente ni en el yo que presenta las cosas, sino más tarde, en un tiempo derrideanamente diferido, y en este poema queda así explicado el título del libro, Palabras para luego; porque así es siempre la poesía, no solo este poema: palabras que no tienen sentido pero sí dirección, que son música y fragmento cuyo sentido último no reside en el poeta sino más allá de él, en el azar del tiempo y el lector postrero: «he decidido silabear estas palabras / que solo cobrarán un sentido / si lo cobran / después / cuando se hayan emancipado de la página y la hora que las propiciaron / y entre el después / con toda su soberbia aguda y terminante / y el humilde luego (...) / me quedo con luego». (1) Quevedo, en su soneto a Lisi titulado ‘Retrato de Lisi que traía en una sortija’: En breve cárcel traigo aprisionado; donde, conceptistamente, la cárcel es al mismo tiempo la joya y el soneto.

MARÍA MARTÍNEZ AZORÍN. SER LABERINTO (Amargord, Madrid, 2024) por JAVIER TORTOSA Si ustedes quieren aventurarse a nadar en aguas desconocidas, quizá deberían proveerse antes de un buen equipo de neopreno. Si lo que prefieren es sentir cómo son esas aguas, no tendrán más remedio que introducirse en ellas protegidos como máximo con un traje de baño. Pero si lo que buscan es algo más, si lo que de verdad desean es llegar a forma parte del medio, no hay más camino que abandonar en la orilla toda la ropa. O mejor aún, quemarla, reducirla a cenizas. Algo de lo anterior ocurre con este libro de María Martínez Azorín. No podemos bucear en sus páginas con la razón encendida. Ni con los sentidos aletargados. Debemos hacerlo con todas las consecuencias. Con los poros bien abiertos, con la mente en blanco, con el sistema límbico recién planchado. Con la semántica guardada en el doble fondo y el timbal en guardia dispuesto a marcar el ritmo. El ritmo. El ritmo. Porque eso es. Sobre todas las cosas. La escritura de María es ritmo. Ritmo frenético, ritmo salvaje, ritmo imprevisible, ritmo delirante, ritmo lisérgico. Ser laberinto, para los que hemos seguido la evolución de la autora, es un paso más en su búsqueda (inconsciente quizás, pero búsqueda al fin y al cabo) de una voz propia, de un modo personal e intransferible de construir textos a partir de un auténtico proceso de minería mental. Barrenar, perforar, extraer y lanzar contra el papel. Palabras que son piedras, balas, dardos. Agujas. El placer y el dolor son lo mismo

Y silencios. Dejar hueco para lo que no se dice. Para enfrentarse a Ser laberinto hay que hacerlo con la rendición por bandera. Dejarse arrastrar hacia donde quiera llevarnos y no tratar de oponer resistencia. Cualquier otra alternativa está destinada al fracaso: convertiremos la lectura en un combate y las mismas líneas se encargarán de mostrarnos la puerta de salida. Debemos ser valientes, como el propio texto lo es. Y oníricos. Y moldeables. Arena, agua, barro. Y tiempo. Debemos ser tiempo nosotros mismos. Y no tener ninguna prisa. Porque no es Ser laberinto un libro de corto recorrido. Requiere varias lecturas, diferentes capas. Tampoco es un texto de cabecera. De darle un trago esporádico de vez en cuando. Es conveniente consumirlo en importantes dosis, imbuirse de su universo y, tal como se ha apuntado anteriormente, adormecer nuestra parte racional hasta donde nos sea posible. Enfilar sin miedo el laberinto. Llegar a ser parte de él. ANA ARZOUMANIAN. NADA DE LIRISMO (Barnacle, Buenos Aires, 2023) por PABLO ATILIO SIERRA CÓMO SERÁ MI SABOR Nada de lirismo va y viene entre tres vértices, tres campos de batalla: el peronismo, la tierra prometida con sus montes de muertos, y el sexo. El sexo es violencia, opresión, canibalismo ritual. Pero es también (o tal vez por eso mismo) placer desenfrenado. «Busco su sangre. Ahí donde la retiene. Ahí donde la sangre se endurece». Policías de la moral y la cordura, abstenerse por favor.

Un relato que deviene poesía o una poesía que se estira en un relato. Prosa poética le dicen, pero es otra cosa. Es revancha, es tristeza que alimenta un fuego, un himno marcial para asaltar el cielo o inmolarse para no sentir: «El papel de forro araña ocultando un libro sobre Ulrike. Ella, de sobrenombre Anna. No la chica yo: Ana. Ella, disponiendo su acto preparatorio, escribe con su vida que la política llega desde el arma. Y yo midiendo mi propia tumba. Midiendo mi propia tumba, callada». Una prosa política que no da respiro, no tiene capítulos, descansos. Quiere romper al lector de tanto no darle tregua. Si está buscando distraerse, no lea a Ana Arzoumanian, la armenia desgarrada. Girones de su vida salpican su escritura, la tiñen de rojo. Alerta. No hay postura cómoda para leer estos versos: el papel es tierra minada, cuerpo amado que hace daño. Ana escribe sobre su derecho a olvidar, ese derecho imposible de ejercer: la letra muerta del olvido que cae sobre el papel amarillo como lágrimas, sangre, gotas de semen: «Nombraré cada cosa. Diré todo. Escribiré sobre la fábrica, sobre Padre y los negros de mierda. Escribiré sobre los restos quemados del desierto de Siria para olvidar los restos». Es mejor que no la leas. Te podés calentar leyendo que la chica yo no se depila las piernas porque un hombre le dijo que el cuero con pelos es más delicioso («pienso en cómo será mi sabor»), o que se queda muda ante el carnicero que le prepara la picada para el chikefte y se la muestra, igual que el otro, el que no se nombra, le muestra su carne en el espejo cuando se la saca. «No quiero que sobrevivamos a esto». Leé otra cosa que no te caliente, que no te aniquile en el sol del desierto, tan lejos de un hogar donde también empiezan a apilarse los muertos sin nombres, sin tumbas: «Padre hacía silencio solemne cuando escuchaba que habían abatido a un guerrillero. No pensábamos, ni él ni yo, que las canciones que cantábamos todos los sábados por la tarde, alabando a los fedaí con los puños en alto y alzando la voz, eran dar las vivas por un subversivo en… otra lengua». Olvidar es un esfuerzo destinado a caer en saco roto, en escroto desvencijado. Escribir, una forma de modelar el dolor como belleza. De acariciar con ternura el cuerpo (masculino) del caníbal filicida. Ana Arzoumanian se anima a desgarrarnos los párpados con detonaciones brutales de poesía, nos recuerda lo humanos que son nuestros cuerpos abiertos como flores violetas, cadáveres bajo el sol marchando. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS