|

CRISTINA ARAÚJO GÁMIR. MIRA A ESA CHICA (Tusquets, Barcelona, 2023) por JORGE ANDREU CUANDO LA SOCIEDAD CULPABILIZA A LA VÍCTIMA Hay escritores que llegan para quedarse. Afortunadamente, entre tanta masa surge a veces una nueva voz que grita por todas y rasga la actualidad como un cuchillo. Es el caso de Cristina Araújo Gámir, cuya primera novela Mira a esa chica resultó ganadora del Premio Tusquets de Novela 2022. Se trata de una obra de extraordinaria potencia narrativa, con una psicología tan precisa que la indignación es inevitable.

La secuencia inaugural de una chica sentada en un banco al amanecer bien podría servir para cualquier historia de adolescentes que contase cómo se ha divertido aquella noche de fiesta. Pero esta chica no. Miriam no. No se ha divertido. ¿O sí? Miriam Dougan es una joven que al final de su adolescencia se ve sometida a una traumática violación sexual en un portal por parte de cuatro chicos, y lo peor de todo es que ella misma cree haber llegado a esa situación por sus propios medios. El sentimiento de culpa acompañará a la impotencia por el qué dirán, ya que muy pronto sus vecinos, la prensa y el instituto la pondrán en cuestión hasta hacerla dudar de su testimonio. En este sentido, resulta esclarecedor —y sobradamente acertado— el tono narrativo de una voz que tutea a la protagonista y le reprocha sus errores, sobre todo en la primera mitad de la historia, cuando Miriam es una adolescente acomplejada que se enfrenta a sus miedos haciéndose un tatuaje, tiñéndose el pelo y flirteando con chicos. Alternamente la omnisciencia de la tercera persona ofrece las visiones del círculo de relaciones de Miriam: su amiga Vix, el guapísimo Jordan, su vecino y confidente Lukas, así como las enemigas Paola y Tallie, que cambian de plano como si la cámara las enfocara en los momentos más cruciales de la trama. Sin dejar de lado, por supuesto, a los violadores, quienes, cada cual a su modo, prestan testimonio ante el tribunal para explicar cómo fueron los acontecimientos. Entre ambas líneas se dibuja un personaje hacia el que sentimos una empatía que puede variar en el transcurso de la narración. Y no es para menos, pues si cualquier historia sobre una violación hubiese sido sometida al juicio de la narradora, lo que la convertiría en una novela panfletaria, aquí no encontrará el lector ninguna opinión que lo sitúe claramente a favor de Miriam. Por eso Cristina Araújo pone las cartas sobre la mesa en una jugada maestra que enfrenta los puntos de vista de la víctima y el verdugo, estudiando con gran hondura psicológica la culpabilidad de Miriam, los matices de su nueva vida tras la agresión y las reacciones de quienes la rodean una vez conocida la noticia. Porque donde los agresores pusieron la mano, antes la víctima había puesto una insinuación. Y de todos es sabido que no siempre el «no» implica una negativa: eso parece demostrar la doble visión de todo el elenco de personajes, de la que algunos pretenden desmarcarse pero en la que todos entran en juego. Miriam Dougan vivirá el comienzo de su carrera universitaria con el lastre de haber sido la chica gorda, luego la chica que flirteaba con los chicos y por último «la chica de los abusos». Inocente o culpable, la sociedad juzga según la opinión pública, que en nada la favorece mientras ella intenta convencerse de cuál fue la verdad. Una novela poderosamente escrita, con un tono afilado al que no le sobran imágenes precisas —baste recordar la pantalla del móvil rota tras la agresión— que toca de cerca uno de los mayores problemas de nuestra época: la violencia machista, que en demasiadas ocasiones pasa por el filtro de una opinión pública todavía enfrascada en un prejuicio sobre ellas. Porque «la realidad se desdobla en desenlaces alternativos». Por eso, por la valentía de esta novela, por el entramado narrativo y las contradicciones de los personajes que ofrecen un fresco de nuestra sociedad, si hay autores que llegan para quedarse, Cristina Araújo Gámir es un claro ejemplo. Cuánta fuerza nos quedará por leer de su puño, de su letra.

0 Comentarios

CARLOS MARZAL. EUFORIA (Tusquets, Barcelona, 2023 por PEDRO GARCÍA CUETO EL GOCE DE VIVIR Carlos Marzal ha tenido un largo silencio desde su último libro Ánima mía, publicado en el año 2009, pero nunca hay silencio, sino construcción de una obra que se gesta en el interior. Opino que todo poeta va creando en la reflexión, la meditación de un libro no escrito, pero que está surgiendo continuamente. Él ha publicado novelas, ensayos, pero la poesía llega y es un arrebato, llama a la puerta y debes invitarla. Para un ensayo puede haber una predisposición, un afán de investigar a un autor, una crítica también e incluso la novela se va tejiendo con un buen comienzo, con un deseo de ir más allá, pero el poema es anunciación, como nos diría el maestro Lostalé.

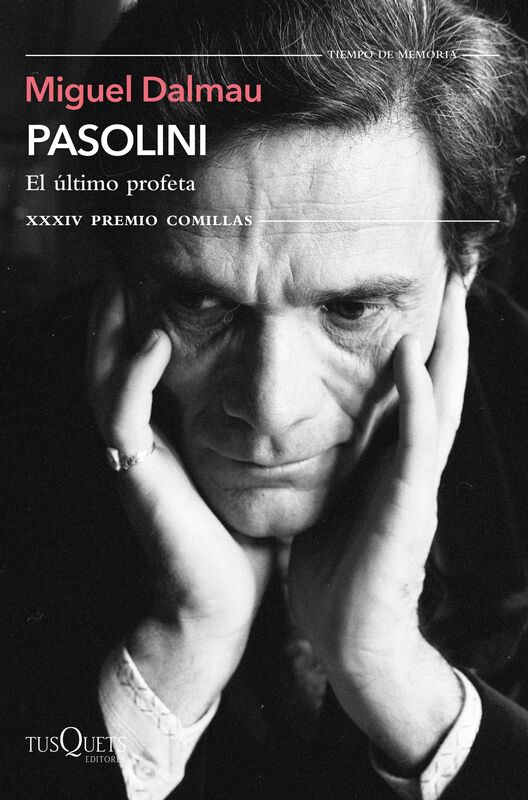

También el poeta valenciano, como lector, va creando el poema desde la lectura, porque así nace ese texto inédito y escrito dentro. Brines lo decía muy bien, escribimos para que alguien nos lea y escriba su propio poema. Euforia es un canto a la vida desde la niñez, en un diálogo con el niño que fuimos para preguntarle cómo está con el paso del tiempo. Dice: «Aún sigo en mi niñez, / y soy adulto / al viejo que seré le hablo muy joven». Porque el niño se perpetúa en los gestos de su hijo cuando lo ve jugar al fútbol, cuando se asombra del crecimiento de la Naturaleza. Somos infancia de nuevo, cuando contemplamos la vida de verdad, en su florecer, cuando paseamos ante el edén de un paisaje que nos reconcilia con nuestra primera mirada. Y es esa visión como un primer lenguaje que es también el acto de escribir: comunicarnos con quien nos acompaña cada día, ese inocente que nos ve en el espejo mayores, hasta que cerramos los ojos. En ‘La madurez’ hay un Marzal pleno de vitalismo que dice: «me encuentro / en un perpetuo estado de ignorancia / tratando de escuchar / en mí, a quien supo: / el niño que yo fui sueña a salvarme». Y todo ello me recuerda a Ánima mía cuando en el poema ‘Alacridad’, que significa alegría, se vierte en ese goce capital: «No consiste en euforia lo que siento. / No es la fuerza mayor / de la alegría / el solo sin porqué / del jubiloso». Esa alacridad es la vida, sentir su pulsión al despertarse, por ello la euforia, esa forma de decir sí a la existencia: «En el alba / del alma, / completa alacridad de estar viviendo». Si Brines ve en Donde muere la muerte a sus padres y, ya en los límites del tiempo, se recuerda niño, Marzal sabe que el niño se eterniza. La llama de escribir como canto puro y noble a la presencia. Hay euforia porque, aunque a veces creamos que no vivimos, estar, habitar, ya es un don, un premio con el que deleitarse absolutamente. MIGUEL DALMAU. PASOLINI, EL ÚLTIMO PROFETA (Tusquets, Barcelona, 2022) por PEDRO GARCÍA CUETO Miguel Dalmau nos pasea por todos los rincones de la vida de Pasolini y entendemos entonces que el gran cineasta, poeta, crítico y tantas otras cosas sigue ocupando un lugar importante en nuestra memoria. Este libro ha ganado el XXXIV Premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias.

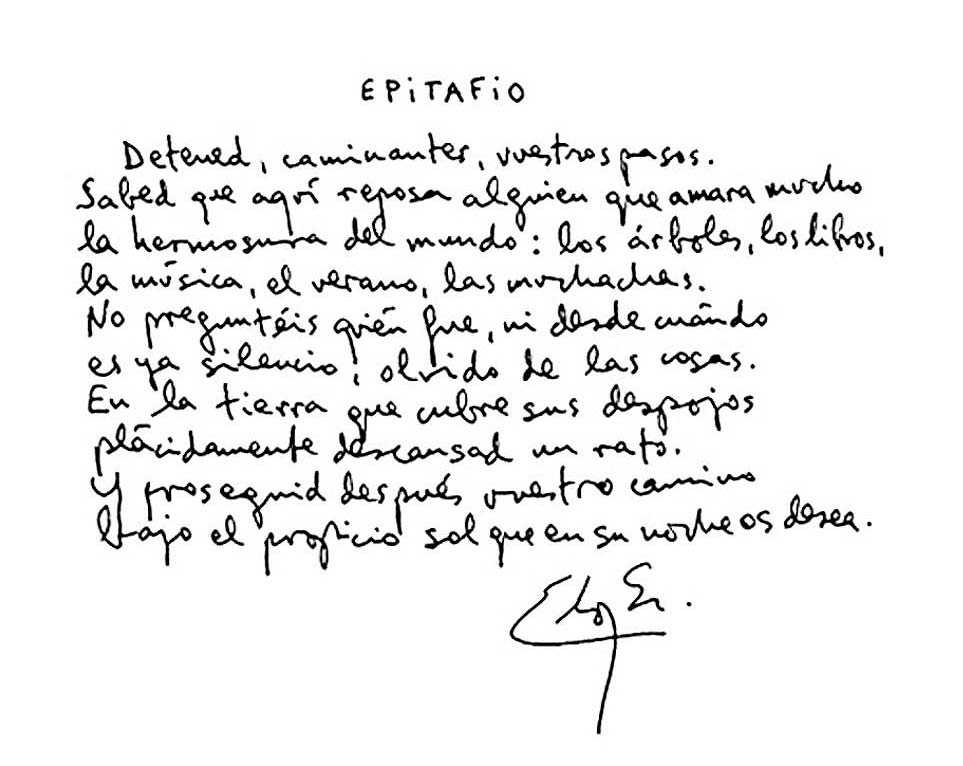

Silvestra Marinello en Cátedra, signo e imagen, comentó que el lenguaje es fundamental en Pasolini, porque sus imágenes son lenguaje traducido a secuencias, hay un afán de construir el tiempo de nuevo, de volver a crear el mundo. Para Pasolini, dada su pasión por la poesía, el lenguaje no ha de estar pervertido por la costumbre, sino que es un lenguaje adánico, incipiente, primerizo. Son los hombres seres que han de inventar la palabra para cambiar el rumbo de un mundo ya en plena corrupción. El libro de Dalmau es rico en detalles, ya que no solo es un investigador del mundo del cine, sino que traduce a palabras la luz cenital del genial italiano: «Evidentemente hay que ser un poeta mayor para explicarlo todo en pocas palabras, y Pasolini es un poeta mayor. Se diría que ese olor del abrigo materno viene a ser como la magdalena proustiana, un portal hacia el pasado, que en su caso nos habla del amor absoluto, no solo de una tierna ensoñación de la infancia magníficamente recobrada, como en el caso de Proust». En el Pórtico que abre el libro y que cuenta su trágico asesinato, el investigador español confiesa su afán de claridad, su deseo de hacer cristalina la mirada a un poeta del siglo XX como pocos. Frente a Godard o Truffaut, la idea del lenguaje prevalece, Pasolini entiende el arte fílmico como una traslación de su universo de palabras inaugurales. Como si amaneciera en un mundo nuevo, sus películas rompen el neorrealismo o el universo distinguido de Visconti, son pura orfebrería que se tejen a mano para que el director pula con el lenguaje la sensación de la imagen y sus destellos. Con Dalmau recorremos la infancia del poeta y director, su pasión por la madre, por el fútbol, por el cine, por los hombres, su amor por Ninnetto Davoli. Todo ese cosmos que es el libro convierte a la figura de Pasolini en un prisma lleno de referencias, donde sus películas son traducciones de un hombre que hizo del arte revolución y del lenguaje llama en su universo. También confiesa Dalmau que la soledad persiguió a un hombre que buscaba a veces a jóvenes prostitutos, que se había codeado con la gran intelectualidad italiana, con escritores tan amigos como Alberto Moravia; que Pasolini sabía que la soledad es destino y él, habiendo presagiado tantas veces la muerte, la encontraría de la forma más violenta: «Pier Paolo Pasolini se siente abrumadoramente solo, pero con el tiempo establece un pacto con la soledad, que al fin y al cabo siempre fue su silenciosa y ansiada compañera». Aprendemos con el libro acerca del rodaje de sus películas, pero también llegamos al hombre y al alma de un creador que sabía que su sacrificio era el del revolucionario. Había provocado demasiado a los fascistas y ello le costó la vida. Dalmau ha escrito un gran libro, donde vuelve un artista que no ha muerto nunca, porque siempre resucita en su cine, en su poesía y en la memoria de los que entendemos que la creación ha de superar lo establecido. La vida de Pasolini lo fue y, como un profeta, nos ha dejado su enseñanza que se resume en el goce de la vida, a sabiendas de lo duro que es ser honesto en tiempos de miseria moral. ELOY SÁNCHEZ ROSILLO. LA RAMA VERDE (Tusquets, Barcelona, 2020) por ANTONIO MARÍN ALBALATE Eloy Sánchez Rosillo es un clásico al que se le reconoce, sobre todo, por la difícil sencillez con la que acomete el poema para darle brillo y vuelo. Y se le reconoce, claro, por su voz, inconfundible como la de Serrat, que tanto le admira («Eloy Sánchez Rosillo es muy buen poeta») y que cito aquí porque así me lo dijo un día de 1999 a propósito de cierta conversación acerca de quién podría prologar un artefacto literario del que ya tenía contrato editorial y que, afortunadamente, nunca vería la luz. Aquellas palabras del citado año me llevaron a releer La vida, a la sazón último libro de Eloy publicado tres años antes, para encontrarme con su ‘Vieja canción’: «He escuchado en la radio, por azar, hace un rato, / una vieja canción». A su vez, este poema me llevó al disco Sombras de la China (1998), donde Joan cantaba ‘Una vieja canción’: «Viene a tu encuentro / desde el olvido [...] tan dulce / y tan ingrata / una vieja canción. / Rastreando lo que fuiste [...] buscarás por aquel / tiempo que ya no existe [...] al volverla a escuchar / por la radio». La melancólica melodía del tono, elegíaco en ambos artistas, junto a ciertos parecidos razonables en cuanto a lo escrito, me llevaron a preguntarme (todavía hoy lo hago) si acaso Joan no se inspiraría en el poema de Eloy para su “vieja canción”. De lo que no hay duda, nadie lo puede negar, es que Serrat y Sánchez Rosillo son dos grandes que ya han dejado huella y, por supuesto, toda una escuela detrás. Pero eso es otra historia. He de confesar que sigo a Eloy (igual que a Serrat, me apetece seguir citándolo), como un sabueso, desde que en 1978 publicara Maneras de estar solo (Premio Adonáis del año anterior), un libro donde entre «la luz mediterránea» y «la plata apacible del olivo» ya se anunciaba el poeta que era y ha sido siempre. Luego llegarían Páginas de un diario (El Bardo, 1981), Elegías (Trieste, 1984), Autorretratos (Edicions 62, 1989), Las cosas como fueron, su primer tomo de poesía completa (Editorial Comares/La veleta, 1992 y 1995). A partir de ahí ficharía con Tusquets, donde vieron la luz La vida (1996), Las cosas como fueron. Poesía completa 1974-2003 (2004), La certeza (2005, Premio Nacional de la Crítica de ese año), Oír la luz (2008), Sueño del origen (2011), Antes del nombre (2013), Quién lo diría (2015), Las cosas como fueron. Poesía completa 1974-2017 (2018) y La rama verde (2020). Con Eloy pasa como con Serrat cuando saca obra nueva, es como si fuera la misma canción o el mismo poema prolongándose una y otra vez en el tiempo. En apariencia, claro está, porque cuando entras en profundidad a leerle siempre descubres, no sin asombro, un hallazgo inesperado, algún matiz nuevo, un trallazo semántico, un fulgor que te ciega y te deja K.O.; algo que todavía te sorprende y que, como cantara mi querido cantautor en su mencionado tema, «te manda a la lona / de un gancho al corazón». Este pequeño exordio, o lo que podría ser “un irse por las ramas”, no es más que mi rendición total y absoluta ante el poeta y su obra última, La rama verde, que publicara en noviembre del pasado 2020. Son sesenta y cuatro poemas en total, escritos entre 2015 y 2019, de una inexplicable y conmovedora belleza; es, por tanto, un libro de honda “duración”, como titula el poema que lo abre. En La rama verde se citan el recuerdo y la añoranza por la fugacidad del tiempo que ya es elegía como, verbigracia, la que muestra el poema ‘En la mañana inmensa’. Cuánto tiempo ha pasado ya, hijo mío, desde aquella mañana que dije en un poema en el que se nos ve a ti y a mí en la playa, […] por la arena caliente de la dicha... Hasta que a mi conciencia, no sé por qué, de pronto, vino el sentir del tiempo y levantó entre tu ingenuidad y mi tristeza súbita la visión desolada de un futuro vertiginoso, en el que ya no estabas a mi lado: vagabas por el mundo y yo quizá había muerto. Y tras leerlo, con la palabra paternidad (sólo quien la conoce lo sabe) temblando en la boca, acudimos a sus Autorretratos para bucear en los versos filiales de aquella mañana que inmortalizara en ‘La playa’. Nadie puede quitarme --me digo-- la ilusión de soñar que ha existido esta mañana. […] y yo beso tus ojos, tus mejillas, tu pelo, tu niñez jubilosa. El mar está muy azul y muy plácido. A lo lejos, algunas velas blancas. El sol deja su oro violento en nuestra piel. […] Pero escucho, de pronto, el ruido terrible y oscuro y velocísimo que hace el tiempo al pasar, y la firmeza de mi sueño se rompe; se hace añicos —como un cristal muy frágil— la ilusión de estar aquí, contigo, junto al agua. […] Y te veo crecer, y alejarte. Ya no eres el niño que jugaba con su padre en la playa. […] Estás solo y me buscas. Pero yo he muerto acaso. Sánchez Rosillo, como vemos, tiene el don de volver a lo ya escrito para seguir conmoviéndonos, esa es su grandeza. El don de Don Eloy es también, para eso es bardo verdadero, el impulso bien medido de quien tiene en sus manos el fuego y sabe cómo disponerlo ante nuestra mirada. Leer a Eloy es “entrar en el silencio” para “estar entre las cosas” sabiendo que «lo importante es vivir, aunque el vivir nos duela / estar vivos del todo mientras dure la vida». La vida siempre en el eterno El(h)oy que será “hasta el final de un día” celebración, aunque la tristeza esté ahí y haga preguntarse al poeta: «Por qué estás triste, dime. No es posible / que a estas alturas de la edad no hayas / aprendido a vivir, / que todavía no comprendas nada. Todo está bien. Deberías darte cuenta». Pero hay días en que, irremediablemente, el abatimiento nos hace caminar cabizbajos, más aún si se pasea junto a la mansedumbre de un mar que va y viene, entre olas y adioses, y más aún si se ha cruzado el umbral de cierta edad y te da por pensar con el poeta en ‘La hora irrevocable’: «en la hora atroz, en la hora irrevocable / en la que debería estar colmado. / ¿Qué explicación darás si alguien pregunta? / Y más que nada, ¿qué podrás decirle / a quien tú eres cuando llegue el trance / de penetrar en lo desconocido?». Días en los que, ‘En el hueco del instante’, nos vemos con la edad del poeta diciéndonos: «que tenga yo —de pronto— más de setenta años / y no sepa muy bien qué ha sido de la vida». Diciéndonos, para sucumbir ante el enigma: «Mejor no detenerse a meditar. Y seguir caminando». Seguir caminando contra el horror de mirar el paso del tiempo en las manos y no saber dónde esconderlas. Llegar a casa y ponerse los guantes de leer para abrir, al azar, cualquier página de La rama verde. Y leer, leerle temblando como pétalo de oscura flor ante esos versos que tanto estremecen: «Has llegado a tu casa. / Por el balcón empieza a entrar la noche. / Y tú, en tu cuarto, ya eres sólo sombra». Leer y recomponerse, sabiendo que en suma todo es una resta, porque «la vida empuja, arrastra, no da tregua, / y nos lleva y nos trae, nos da y nos quita». Y otra vez Serrat asaltándonos con el estribillo de ‘Una vieja canción’, «Y nos toma, / nos trae, / nos lleva, / nos mata», para preguntarnos ahora si no se inspiraría Sánchez Rosillo en él para esos versos del poema ‘Era septiembre’.

Leer a este bardo de honda melancolía celebratoria, tan merecidamente reconocido, leerlo dándonos cuenta que, como Serrat, nos toma, nos trae, nos lleva, nos da motivos para conciliarnos con “el viento del existir”: «Tengo setenta años / y ha pasado la vida. / El sol restalla aún en las alturas / su látigo de fuego». Lean, leamos pues a Eloy Sánchez Rosillo colgados de La rama verde, clorofila de hoja perenne del «árbol del vivir, / árbol de la ilusión y de los desengaños». Leámoslo para seguir oyendo la luz, ¡quién lo diría!, del poeta de la certeza que, desde el sueño del origen mismo, se ha ido destilando, poema a poema, libro a libro, para quedar, antes del nombre, en el nombre mismo de las cosas. GINÉS SÁNCHEZ. LAS ALEGRES (Tusquets, Barcelona, 2020) por ANABEL ÚBEDA SI CADA NOMBRE FUESE UNA FIRMA Hoy tomaremos el carro para conducir hasta Cheetah, un condado en algún lugar de Latinoamérica y en todos los corazones de las mujeres que ven cada día cómo el sistema se desploma encima de ellas, el lugar donde los gritos se unieron en una causa común: hacer justicia. Hasta allí nos lleva Ginés Sánchez (Murcia, 1967) en Las alegres, su sexta novela, en la que se desarrolla la sincronía de un estallido tan violento como necesario, como cuestionable. ¿Cuáles son las causas de que un grupo de mujeres diga “basta” y cambie las palabras por las armas?

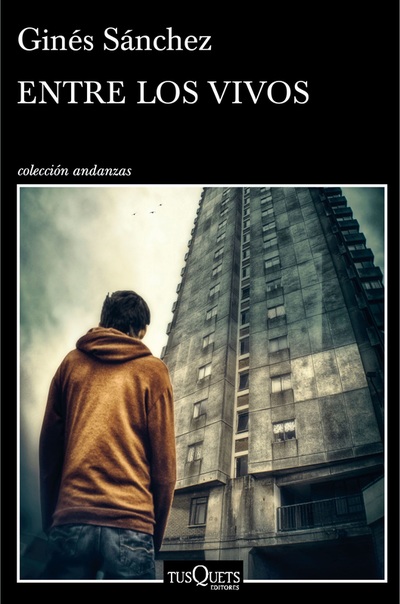

Para examinar esta cuestión y presentarnos este escenario, Ginés Sánchez se vale de dos técnicas: por un lado, de la visión de un elenco de preadolescentes cuya infancia se ha visto truncada por la falta de educación de género, la violencia en sus hogares o vecindarios y la pornografía; y, por otro lado, de una serie de testimonios, conferencias, entrevistas y descripciones fotográficas que dotan a la narración de realismo, pero también de un análisis bidireccional que no olvida a ninguna de las dos corrientes de pensamiento. Dentro de un panorama cada vez más complicado surgen diferentes movimientos feministas que confluyen en una causa común para denunciar en las calles y en los medios, sin embargo, sus reclamaciones no son suficientes para crear conciencia, o conseguir medidas cautelares por partes de la fuerza del orden, pues la violencia se encuentra enraizada en los hombres jóvenes y mayores; y el silencio instaurado en la boca de las niñas, en las que la venganza se gesta con cada advertencia, amenaza o vejación que ocurre a su alrededor. Así, aunque encontramos hombres que van concienciándose a lo largo de las páginas y se convierten en colaboradores, otros reafirman su monstruosidad. Y que, además, las dos eran expertas en sonreír con la boca mientras sufrían con los ojos. Y eso fue lo decisivo: los cabellos negros recogidos y las caras casi tocándose y aquel sufrimiento en los ojos que quedaba acentuado por el patetismo de sus sonrisas tan falsas. «Lo que aparento y lo que siento», ese había sido el mensaje. (p. 91) Todo ello gesta dentro del movimiento madre, un subgrupo denominado ‘Las alegres’, que no solo realiza labores de acompañamiento a mujeres maltratadas o de vigilancia de las calles, sino que empieza a aplicar los mismos métodos que los hombres para hacerles comprender que vivir con miedo no es una opción y que ellos no son los dueños de sus voluntades. Frente al machismo endémico que las rodea, las jóvenes que compondrán ‘Las alegres’ irán creando una conciencia colectiva desde un lenguaje directo y no soez, que se enfrenta al registro de los personajes masculinos con menor formación que han pasado su infancia entre el visionado de pornografía y videojuegos, los cuales cosifican al género femenino. Estos últimos hechos, nos harán adherirnos más a la posición femenina o a la de sus aliados y sentir verdadera aversión por los personajes masculinos, capaces de esconder sus crímenes. Había empezado de una forma sutil, inocente. Aparentemente inocente. Ella en la silla de la cocina y el viejo detrás de ella. Mirando sus deberes y alisándole el pelo. Cogiéndoselo en una cola. (p.102) Este es el valor de ‘Las alegres’, una ficción que un día podría hacerse corpórea, que no tiene un final porque es el mundo real, pues el lector se convierte en un espectador que identifica y vive las situaciones, o mira al televisor, descubriendo personajes que se mueven entre lo humano y lo inmoral, para mostrarnos lo que puede engendrar una violencia sistémica, cuando no se conciencia mediante la educación, cuando no hay leyes de protección suficientes. --Porque uno de ellos actúa como si fuera un ejército en tiempo de guerra. Una guerra no declarada, si se quiere, pero guerra. Y mientras uno actúa así, ¿qué hace el otro? Pues poca cosa, la verdad. Casi que andar pidiendo perdón. Casi que nada más que andar educando al primero. (p. 63) Y si, por un momento, las paredes se llenasen de pintadas firmadas con las iniciales de las víctimas, ¿serían esas paredes el rastro suficiente que más allá del recuerdo se convirtiese en motor para el cambio? GINÉS SÁNCHEZ. ENTRE LOS VIVOS (Tusquets, Barcelona, 2015) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Hay protagonistas perversos o marginados en la literatura que nos fascinan por su propia maldad, que nos atraen en su perversión como nos atraen los peores anuncios, como nos atraen las fotografías de la muerte que invaden el imaginario colectivo. Hablando con mis alumnos del poder de fascinación de las imágenes llegábamos a la conclusión de que la concentración de información en unos segundos y en un pequeño espacio era altísimo, y que eso les atraía aunque ellos mismos reconocían su incapacidad para reconocer todo el mensaje o sus manipulaciones, y que la vista se iba tras lo llamativo, cómico, sexual o violento. Y, lo más importante, que sólo a veces les llevaba a la reflexión. Los malvados o marginales nos atraen porque siempre están las normas que calman y retienen la maldad intrínseca, podemos desahogarnos con esos protagonistas y llegar a identificarnos con ellos sin problemas, que luego ya recurriremos al orden restaurador. Por eso nos gustan los personajes de Tarantino, el Alex Delange de La naranja mecánica, y podemos controlar a Kurtz, Sorel, Bartleby… Están lejos. El problema viene cuando leemos a otros que nos perturban por su proximidad, esos que se acercan a veces hasta tocarnos y a diferencia de algunas imágenes, por el tiempo de lectura, sí nos hunden en la reflexión. Ahí están Pascual Duarte, Mersault, Raskolnikov o Bertomeu, y sobre todo los más cercanos generacionalmente que están en nuestras vidas nocturnas y urbanas: los Trainspotting, los personajes de Kiko Amat, Casavella, Gutiérrez, Gopegui, Ortiz, etc. Por ahí camina César Gálvez “Gusanito”, no por un lado salvaje y oscuro, porque no es tan salvaje ni tan oscuro, porque es algo tan fácil de reconocer en nosotros o nuestro vecindario que se convierte en algo, si no luminoso, al menos iluminado. El problema es ése, que César podemos ser cualquiera, que no tiene nada tan extraño que podamos expulsar de nuestro entorno y protegernos. El propio apodo en diminutivo banaliza al personaje y su odio, le quita importancia a su carácter, y sus reacciones se vuelven infantiles, quedando en ocasiones indefenso ante sí mismo. Pronto veremos que su inicial enfrentamiento al sistema no llega más lejos de su propio nombre, ni de su casa ni de tres o cuatro personajes más. La crisis no es el tema de la novela, la crisis ocurre. No es un asunto tangencial, es cierto, es un envoltorio terrible que a veces se clava más y obliga a medir los pasos, la comida, el tiempo, las drogas y el sexo. Pero el libro no va de ella sino de las reacciones de un ser que se quedó al margen de los vivos ante su situación actual. Sabemos que hay algo anterior que nos llevaría a conclusiones semejantes en entornos distintos, que Gusanito ya estaba hundido en sí mismo, que su problema es él mismo, independientemente de las situaciones envolventes. La crisis está ahí, lloviendo y mojándolo todo, bañando la novela de verdad. El auténtico tema de la novela es el odio, mejor aún, la construcción del odio: «Que, decía, yo lo que busco es algo más concreto. Algo, decía, que de verdad sea mío. Que sea mi odio y no el de nadie». César no se gusta, ni le gusta su vida, busca el odio como prueba de carácter y personalidad y, consecuentemente, la venganza; pero el odio es un odio familiar y doméstico y sus venganzas adquieren un tono pueril, que de nuevo nos acercan a él por lo posible y su caída se nos vuelve muy cercana. Busca construir el odio que le aparte de odiarse a sí mismo. El mundo de César Gálvez es el del simulacro. Le rodean los videojuegos y los chats (están presentes pero no invaden) las drogas y el sexo, relaciones simuladas que le parecerán tarde o temprano un fracaso. Todo es una ficción que le rodeará hasta que decida algo, pastilla roja o azul, o incluso, quién sabe, después de esa elección. Y ése es el problema, que todo es tan simulacro como la vida de cualquiera puede serlo, que los odios son nuestros aunque estén controlados y amortiguados, que las venganzas las planteamos aunque no las llevemos a la práctica y que todo es tan próximo que cualquiera puede pasar al otro lado de la delgada línea de las normas y el orden. Ni héroes ni antihéroes.

La literatura de Ginés Sánchez (1967, Murcia), después de Lobisón y Los gatos pardos, tiene esa gran virtud: la verdad, esa forma de ficción que nos aproxima tanto que no podemos dejar de ver como verdadera (novela de reconocimiento, diría alguien). El estilo es tan directo como un pensamiento rápido y sin reflexión, aunque la haya, y nos introduce en la vorágine de personajes crudos. Se le dice cercano a Gutiérrez (Un buen chico) y a Ortiz, pero hay momentos de Belén Gopegui, y otros muy Chirbes, salvando las distancias. No creo que el libro sea un ejercicio de estilo ni un ejercicio generacional. Creo que todo está interiorizado y que de verdad estamos ante un autor que asume su generación, que se asume y que se sumerge en un estilo propio y necesario. Si no se ha leído antes a Sánchez, habrá que ir hacia atrás y recuperar los libros anteriores, sabiendo que vamos a lo seguro. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS