|

MARÍA MARTÍNEZ AZORÍN. SER LABERINTO (Amargord, Madrid, 2024) por JAVIER TORTOSA Si ustedes quieren aventurarse a nadar en aguas desconocidas, quizá deberían proveerse antes de un buen equipo de neopreno. Si lo que prefieren es sentir cómo son esas aguas, no tendrán más remedio que introducirse en ellas protegidos como máximo con un traje de baño. Pero si lo que buscan es algo más, si lo que de verdad desean es llegar a forma parte del medio, no hay más camino que abandonar en la orilla toda la ropa. O mejor aún, quemarla, reducirla a cenizas. Algo de lo anterior ocurre con este libro de María Martínez Azorín. No podemos bucear en sus páginas con la razón encendida. Ni con los sentidos aletargados. Debemos hacerlo con todas las consecuencias. Con los poros bien abiertos, con la mente en blanco, con el sistema límbico recién planchado. Con la semántica guardada en el doble fondo y el timbal en guardia dispuesto a marcar el ritmo. El ritmo. El ritmo. Porque eso es. Sobre todas las cosas. La escritura de María es ritmo. Ritmo frenético, ritmo salvaje, ritmo imprevisible, ritmo delirante, ritmo lisérgico. Ser laberinto, para los que hemos seguido la evolución de la autora, es un paso más en su búsqueda (inconsciente quizás, pero búsqueda al fin y al cabo) de una voz propia, de un modo personal e intransferible de construir textos a partir de un auténtico proceso de minería mental. Barrenar, perforar, extraer y lanzar contra el papel. Palabras que son piedras, balas, dardos. Agujas. El placer y el dolor son lo mismo

Y silencios. Dejar hueco para lo que no se dice. Para enfrentarse a Ser laberinto hay que hacerlo con la rendición por bandera. Dejarse arrastrar hacia donde quiera llevarnos y no tratar de oponer resistencia. Cualquier otra alternativa está destinada al fracaso: convertiremos la lectura en un combate y las mismas líneas se encargarán de mostrarnos la puerta de salida. Debemos ser valientes, como el propio texto lo es. Y oníricos. Y moldeables. Arena, agua, barro. Y tiempo. Debemos ser tiempo nosotros mismos. Y no tener ninguna prisa. Porque no es Ser laberinto un libro de corto recorrido. Requiere varias lecturas, diferentes capas. Tampoco es un texto de cabecera. De darle un trago esporádico de vez en cuando. Es conveniente consumirlo en importantes dosis, imbuirse de su universo y, tal como se ha apuntado anteriormente, adormecer nuestra parte racional hasta donde nos sea posible. Enfilar sin miedo el laberinto. Llegar a ser parte de él.

0 Comentarios

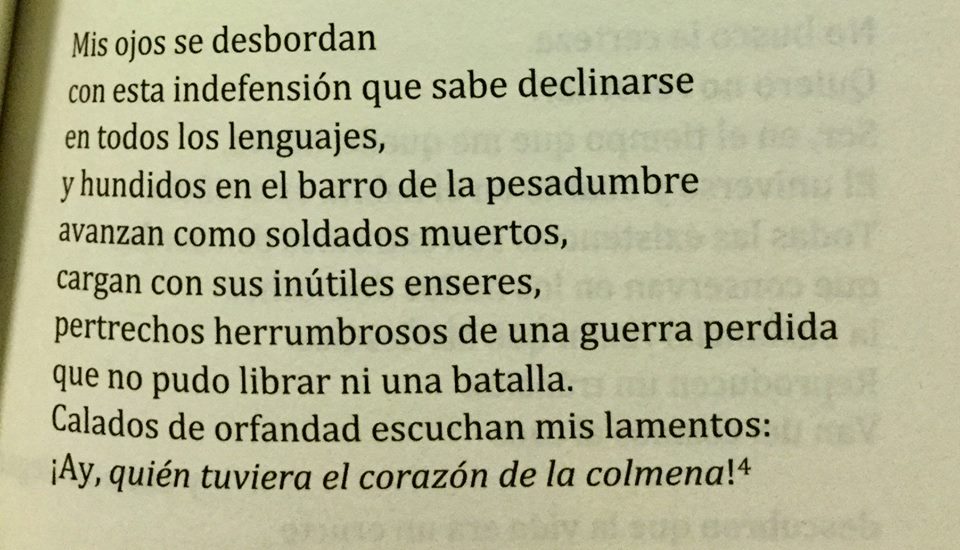

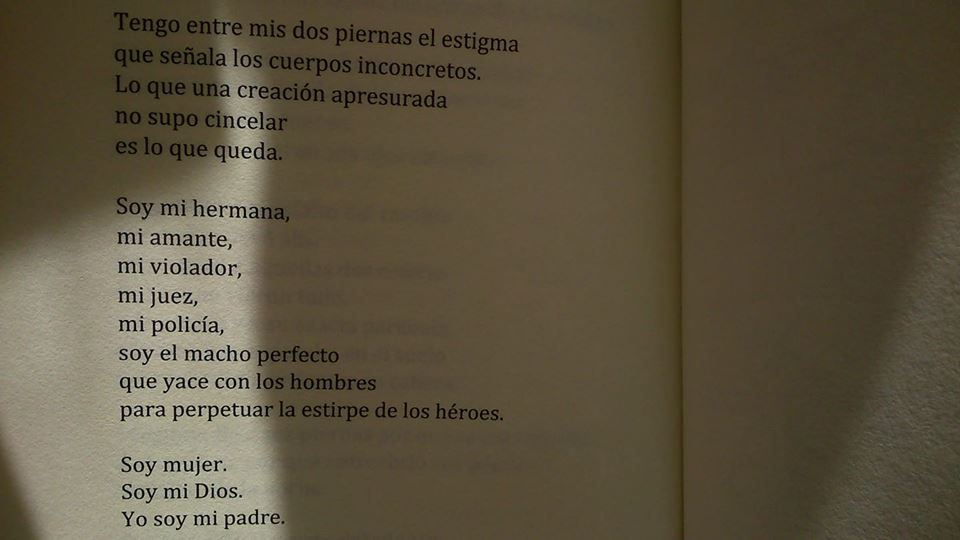

ALEJANDRO CÉSPEDES. LAS CARICIAS DEL FUEGO (Amargord, Madrid, 2018) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR En el año 2007, Alejandro Céspedes ganó el Premio de Poesía Blas de Otero con un libro titulado Los círculos concéntricos. Era un libro con 29 poemas, en verso y en prosa, protagonizados por un personaje llamado “Aurora”, víctima de abusos sexuales por parte de su padre. Un gran libro, que yo compré (usado, porque no había otra forma) cuando, deslumbrado por la lectura de ese libro esencial para la poesía española contemporánea que es Topología de una página en blanco, decidí que debía leer todo lo que ese tal Alejandro Céspedes, al que no conocía, había publicado. Ahora aparece este libro titulado Las caricias del fuego, que es una reedición de aquellos círculos concéntricos, pero es mucho, muchísimo más que una reedición; por eso, creo que el cambio de título es un gran acierto. En el epílogo, el propio autor explica el origen y el sentido de este nuevo libro: los poemas presentados a aquel concurso eran solo una pequeña parte de un proyecto mucho mayor que, por azares del tiempo, las mudanzas y los cambios de ordenador, se perdió o se creyó perdido. En 2018, el editor le propuso una reedición de Los círculos concéntricos y, como una especie de magia o de justicia poética, cuando ya el autor iba a enviarlo al editor, una amiga le escribió diciéndole que había encontrado el original en unos folios impresos hacía veinte años. Esa versión extensa es la que el lector encontrará bajo el título de Las caricias del fuego, con un 136% más de contenido que Los círculos concéntricos. Es, por lo tanto, un libro nuevo, mayor, y mejor que aquel. No solo por la gran cantidad de nuevos poemas que desarrollan aspectos nuevos del personaje (llamado aquí no ya Aurora, sino Aurelia), sino por la maravillosa edición con que Amargord ha arropado este texto: unas bellas ilustraciones de Eva Hiernaux acompañan a los poemas, y un pendrive diseñado como la portada del libro nos entrega también un material poético audiovisual para hacer que la experiencia de Las caricias del fuego vaya, como suele suceder siempre con Alejandro Céspedes, mucho más allá del concepto tradicional de “poema”. Como sucedía en Los círculos concéntricos, el lector encontrará en Las caricias del fuego una historia, un relato. Pero no se trata de poesía narrativa. Hay un sustrato narrativo porque hay una serie de hechos, de acontecimientos que generan y organizan las distintas partes del libro: los orígenes del abuso sexual, la muerte del padre-abusador a manos de Aurelia, la cárcel, el manicomio… Pero el modo elegido por Céspedes para trabajar con ese material narrativo, con esa historia familiar heredada y transformada, es el del monólogo dramático. Será la voz en primera persona de Aurelia la única que escuchará el lector. El sujeto lírico identificado tradicionalmente con el autor y su biografía es algo de lo que la poesía de Céspedes ha estado huyendo continuamente, hasta alcanzar un grado de perfección y objetividad-objetualidad máxima a partir de Topología de una página en blanco. Pero ya aquí, con un material poético tan delicado y terrible, se advierte esa decisión poética de dejar que la voz sea ajena; de manera que es el lenguaje en sí mismo, el lenguaje de Aurelia, sí, pero sobre el lenguaje como tal, quien hable de Aurelia, del sexo, de la inocencia, de la locura. Así comienza el libro: Traspasar la frontera era tan fácil… Quién le dice a la caricia cuál es el territorio prohibido. Cómo sabe la piel que a partir de una célula inexacta comienza la maraña del deseo a enredarse y hacerse vulnerable. Y esa voz, ese lenguaje concéntrico, lleva a los lectores a unos territorios bellos, terribles, desde la infancia, la inocencia y el amor puro y confuso, hasta el sexo, la muerte, la locura: y todo ello con una coherencia poética admirable, dejando ver en todo momento el armazón (narrativo y moral) del relato que subyace, pero sin dejarse dominar por él: se da toda la libertad a esa voz que da vueltas y vueltas, en círculos concéntricos, desde la caricia hasta el amor, desde la identidad y el espejo hasta la enajenación, desde la infancia hasta una edad que se borra en los espejos y los recuerdos como pozos de infinitos fondos que llevan a infinitos infiernos:

No busco la certeza. Quiero no recordar. Ser, en el tiempo que me quede, nueva. El universo y cuanto en él habita es artificio. Todas las existencias son extremos de cuerdas que conservan en los nudos deshechos la sustancial razón que las desdice. El libro se estructura en siete partes. De hecho, no en la portada, pero sí en la página inicial, encontramos el subtítulo siguiente: Las Siete Palabras. Cada una de las siete partes del libro va estar encabezada, y dominada temática o simbólicamente, por una de las siete últimas frases que Jesús dijo en la cruz antes de morir. Esa estructura también otorga al libro otra de sus características: una concepción trágica, más que narrativa. Porque la narración subyacente, los hechos del abuso, la muerte del padre, el encierro, no son tratados como sucesión de elementos narrativos, sino como escenas que tienen más que ver con la concepción atemporal de la narrativa del mito. Cuando uno termina de leer este libro no lo recuerda como “el relato de Aurelia”, sino como “el mito de Aurelia” o, para ser más exactos, “la tragedia de Aurelia”. Así como el relato de Jesús en la cruz, abandonado y sacrificado por su Padre no es una narración, sino un mito, el monólogo dramático de Aurelia nos sitúa en un marco atemporal y recurrente, en una repetición infinita de un hecho: como Cristo está eternamente en la cruz, Aurelia está eternamente siendo violada por su padre, eternamente matando a su padre, eternamente mirándose al espejo en un manicomio. Es, también, el tiempo mítico de la tragedia griega. No solo por ese elemento atemporal, por ese castigo repetido eternamente, sino porque, como en el mito de Cristo en la cruz, lo que tenemos en Las caricias del fuego es a un Dios violando a su hija, a un Dios sacrificando a su hija, porque todo padre es siempre, para una niña, el Padre: Soy Creusa y soy Casandra, violada por un dios y no creída. Si eso me hace culpable es preferible que pongáis más empeño en engendrar silencio en vez de hijas. Dice el autor en el epílogo: «El cambio radical que se produjo en mi forma de escribir en 2010 con Topología de una página en blanco y posteriormente con Voces en off, me hizo considerar toda esta producción anterior como una parte menor —y antigua— de mi obra que tal vez no mereciese la pena publicar». Afortunadamente, Céspedes ha cambiado de opinión para no privarnos a los lectores de versos como estos: Nunca tuve razones para habitar mis sueños porque aprendí de niña, como el agua, a rellenar los huecos del cuenco en que me echasen. ISABEL FLORS. EL VUELO DE LA LIBÉLULA (Amargord, Madrid, 2017) por PEDRO GARCÍA CUETO A este libro de la poeta valenciana le acompañan ilustraciones realmente hermosas de Adolfo Barranco Aparicio. Su portada está ilustrada por Damián Retamar, gran artista que ha participado ya en múltiples exposiciones y tiene un largo recorrido en la pintura. Con estos mimbres, el libro tiene notable interés y los dibujos de Adolfo van dando forma a ese sentir especial que transmite la poesía de la escritora valenciana, a través de la libélula, que incesante vuela a través de los espacios y que va dejando una mirada honda y verdadera. Hay una metamorfosis de la poeta en insecto. Todos los somos, porque volamos en el mundo observando el eterno devenir del tiempo. Poemas como ‘Estruendo de fe’ ya nos señalan ese poder del insecto en su vuelo. Hay una fuerza contraria que impide ese incesante volar, pero también una fe en la vida, en la escritura latente: Estruendo roto es el interior de la libélula. El quejido asciende sordamente desde el abdomen, el cerebro y la garganta del insecto azul… Hoy violeta ausencia. Violada su condición volante arrecia la tormenta interior que se vierte en lágrimas de paz. Esa “tormenta interior” del ser que vuela, que encuentra a su paso la violencia del mundo, su transcurrir, pero es su fe, la del amanuense, que va copiando las palabras, como la poeta los versos, en su fe por el lenguaje. Sin duda alguna, es la libélula el ser que va rociando todo, enamorando nuestros sentidos a través de este libro mágico (porque habla también de meigas y de brujas) y enigmático. Estos pictopoemas son un espejo de seres que viven el amor interior, su transcurrir temporal. Y vive el Mediterráneo, cuna de nuestra poeta, como dice el poema ‘Tiempo’:

La noche nos envuelve, tul de color memoria. Gotas del Mediterráneo, con olor del pasado gotean segundos; iluminan un sentimiento que se desborda entre las miradas hundidas en el recuerdo. Las gotas de ese Mediterráneo amado donde viven los seres invisibles que pueblan el universo fantástico de Isabel Flors, cuna e infancia añorada. También la poesía está presente en el poema, porque es ésta la que sirve para redimirnos de cualquier vacío, plenos entonces de voces y de ecos luminosos: La poesía se encarna en tonos y semitonos de ese tiempo errático que construimos. Poemas como ‘Esperanza’, ‘Contrapunto’ o ‘En julio’ van componiendo esta sinfonía donde reside el desencanto, la naturaleza, la creación, todo a través de palabras y dibujos que van explicando aún más la intensidad del verso, como el dibujo que aparece concretamente en el poema ‘En julio’, con dos cuerpos abrazados en un fondo naranja y marrón que parece decirnos que los cuerpos son nuestro espejo, en él nos miramos y cobramos nuestra verdadera dimensión existencial, el motero y la libélula, seres errantes que se encuentran y que representan lo que se va, lo que se escapa de las manos. El libro habla de “alfabetos del desamor” porque son estos donde vamos componiendo el rompecabezas de nuestra vida, entre afecto y desafecto, entre el ser y el no ser. Aquí sobrevuela esa poesía que es fantasmagoría, que se presenta, pero que se desvanece, como aquello que es mágico en realidad. En los poemas que inician el libro, ‘Entre Atlántico y Cantábrico’ con la ilustración de un mar tempestuoso, vemos el mar que es en realidad Isabel Flors, derroche de calma y de furor, como ese mar en el que nos miramos, trasunto de la vida que pasa, como el rumor de las olas que rompen en la orilla. La portada, como hemos apuntado, está llena de misterio: la mujer que piensa, los libros que están en la mesa y el mar de fondo, quizá todo lo que resume el libro, una mujer amada y desamada, unos libros que son espíritu de creación y nos alimentan cada día, y el mar, un enigma que no podemos descifrar. Un libro, sin duda, para conservar en nuestra retina para siempre y, por ende, en nuestro corazón. MIGUEL ÁNGEL CURIEL. MANACIONES (Amargord, Madrid, 2017) por RAFAEL ESCOBAR Tiene este nuevo libro de Miguel Ángel Curiel el logro instantáneo de un nombre totalmente adecuado por remitir a una poética que, especialmente desde la trilogía que integra El agua, encuentra sus fundamentos en los elementos nucleares, básicos, de la naturaleza, doble pretexto para la búsqueda de una concisión y precisión lingüística máximas y un posicionamiento expresivo en que la enunciación de los pensamientos y las emociones aspiran a ser muescas espontáneas que se hilvanan al simple fluir de estar vivo. Ya desde los inicios de ‘Pathos’ se tantea la ruina, se palpan entre los dedos los escombros de lo vivo como quien sabe que solo en la concesión de esa ternura podrá quizá fabularse otra realidad en que se consuele lo roto («He creído en el hierro doblado, en las palabras, y se han soldado los huesos del ángel a la rama de la nada. ¿Alguien sin huesos, una sombra, un enviado de la luz?»). Una actitud inseparable de la primacía en este poemario del motivo de lo oracular, de la superación de las limitaciones del propio yo y las apariencias de lo real para alumbrar otra dimensión hipotética cuya única edificación posible habrá de ser la empatía, el tú o la existencia ajena como única posibilidad de persistencia, debido a la definitiva rendición de la palabra («no tengo lengua, solo lenguaje», se nos confiesa con el desconsuelo de saber que la inquietud por comunicar ha pervivido tristemente por encima de la voz) y con ella la inclinación del poema a la fantasmagoría («El poema es un montoncito de cal que te comes, pobreza para quienes lo leen y lo sueñan»): reiteradamente nos abruma el estribillo luctuoso que va tejiendo ese “intento de poema”, el fracaso que supone una actividad creativa que no ya no es más que recrearse en la agonía de inventariar lo perdido («Amontono el granizo. El griterío como raíces de silencio dentro de mí. Manchas negras, otro poema muerto, 12 de abril de 2008, Coímbra. Manchas negras, dentro de las manchas rostros apagados, ríos crecidos, aguas rojizas, marrones, ocres») a pesar del intento por disuadirla a que renuncie a su condición de artificio para traslucir una literalidad que solo así pudiera ser celebrativa («El poema son yerbajos y nubes. Barrunta tormenta, herpes de alegría»). Las reiteradas referencias geográficas refuerzan ese sentido de asfixia que transmite el texto poético, el mundo se ha vaciado convirtiendo sus lugares en una sucesión de máscaras que ceden su identidad y su belleza para convertirse en escenografías de la derrota propia. Quizá por ello, por el desgajamiento con todo lo real, el único retrato de una naturaleza aún sugestiva, capaz de regalar sensaciones de calma, semillas de un placer que consolará pese al remordimiento de no saber decirlo, sólo podrá trazarse a través del marco de ficción impersonal, tan ucrónico como utópico, de esa ‘Arcadia’ que remite a Luis Cernuda («La queja es una grieta de la que sale un buen canto para el amanecer. Mi alegría está en los huevos que son mis dos soles. Me escupe el cielo por esto, en las largas mangas de los pájaros el hambre del agua dice valle quemado, si resurjo, debe ser así, primero la hierba para que la piséis, el río más frío para el baño») y, en general, en un extenuar la imaginación, aun sabiendo que la fabulación es la cara simétrica de la nada, para intentar convertirla en un ámbito en que lo desaparecido aún pueda adquirir formas reconocibles («No puedo llevarme la acacia y el río a otro sitio (…) Estoy en China. El coral negro que toma el ciprés como penacho, a la mañana siguiente ya estaba mi novia por los caminos»), visto que la vida ya solo puede tantearse a través de la certificación de su extranjería ante ella («Desde fuera del mundo te lo dice, todo me llega del afuera») y el poeta está conforme con que todo lo alumbrado sea engullido aun cuando al principio se le pudiera regalar en la falacia de una revelación insólita («El poeta quiere promulgar, decir lo que nunca fue dicho y nunca más volverá a decirse. Así se lo coma la luz o se eche a morir en la hierba junto a las ciudades blancas»). El dolor se ha convertido en el único rastro para atestiguar que acaso se fue real («El reuma es memoria, también yo extraño mi cuerpo») e inconscientemente se fuerza al mundo circundante a que lo albergue en una última tentativa de rehuir la soledad («Hablé con el mar, mecía una ciudad vacía que ardía»), una ansiedad en que el poeta, que tampoco aquí escapa en algún momento a la distorsión grotesca con que el autor lo ha dibujado en algunos de sus escritos más recientes («Y él lleno de él en un puente de papel, escritor de informes en la ciudad obesa, hombres obesos, música para monos») intenta autoconvencerse de que aún es simultáneamente la naturaleza y la capacidad de deslumbrarla mágicamente («Vente animal, vente hacia la nieve azul que se derrite en mi frente»). Y es que el dominio abusivo de la extinción aún no ha pagado la vocación por “pertenecer”, por integrarse en algún todo por cuya filiación se está dispuesto a prescindir de lo más íntimo o definitorio de la identidad de ahí que, en relación con una simbología muy habitual en la poesía de Miguel Ángel Curiel, se siga respetando la aspiración de cualquier cosa, por mínima que sea, a ser “ojo”, visión de acceso inmediato a otra existencia posible cuyo detalle más irrelevante es que resulte feliz o atormentada («Mi ventana es ya cualquier ventana hacia lo fértil o lo seco; y yo cualquier hombre dentro de una ciudad de cristal»). Tampoco se ha abolido la resistencia que es afrontar la incertidumbre, encarar el terror y seguir jugando a disfrazarlo aun desde la conciencia de trabajar con materiales viciados que han convertido la evidencia de su grieta en su signo definitorio («El miedo escucha / quiere que le hable / que encienda las luces y cante para él / se enfada con la sal del sol / el amanecer se rompe / tengo que trabajar con los trozos de río / con mis palabras menos limpias…»), sabiendo que inocencia no es sino una capacidad de sugestión con tal capacidad de conmover que consigue que a menudo el mundo ceda sus perfiles para que no sean más que su sueño («Cada niño sabe lo que se ve en el mar, un castillo de paja ardiendo, un peral que te hace soñar y deja ojeras de tren y te da peras negras»). “Magia y derrota”, como sentenciara Lou Reed en aquel disco a la vez luminoso y tremebundo, dos extremos en continua hibridación que encuentran su enunciación más natural, especialmente en ‘Discurso sobre la belleza’ y ‘Elegías’, en una recurrencia en las antítesis y las paradojas («Lo que creció aquí / allí encogió / lo que creció allí / y no tuvo final, aquí encogió / y no tuvo principio»), textos en términos generales de una estética más intuitiva (abundantes reiteraciones léxicas, especialmente de términos de carga puramente sustantiva, que rehúyen cualquier funcionalidad ornamental) cuyo centro motivador se ofrece con menos carga de hermetismo irracionalista de la que ha sido habitual en un poemario de alta exigencia y tensión interpretativa para su lector, en el que incluso las (mínimas) concesiones al culturalismo parecen más invitaciones a lo meditativo («La naturaleza es triste / porque es muda / dijo Walter Benjamin») o la provocación («En el pudor / de Rimbaud / se desnuda / la Virgen María») más que propiamente referencias librescas por desentrañar. Como en ‘El verano’, es muy reseñable la habilidad en el uso del cromatismo en una serie de pinceladas que no buscan ni la morosidad descriptiva realista ni tampoco exactamente la creación de una sensación de conjunto difusa del impresionismo, más bien la precisión del adjetivo con potencialidad para crear un tono o atmósfera emocional, siempre lo bastante inexacto para no resultar ornamental y permitir que la sugerencia se plegue a la subjetividad íntima de cada receptor, si bien “Miedos” parece suponer una evolución de este recurso hacia una impetuosidad que permite dibujar aguafuertes de pesadilla y perturbación onírica cuyo efecto desquiciante se afianza en la musicalidad precipitada, de velocidad ya rayana en el vértigo, que van trenzando las enumeraciones y paralelismos sintácticos. También la fusión entre la percepción de la naturaleza y su fabulación ensoñadora parece más intensa, más avanzada hacia una disolución definitiva de las marcas limitadoras de cada una de ellas, creando una especie de reino de la duermevela en que todo el sufrimiento que ha dominado estas líneas pierde espesor, lo imposible ya no parece tener su vieja distancia ofensiva sobre nosotros («El cielo es blanco y los pájaros negros. Allí bailas con mujeres que en otra vida fueron fresnos, y las besas para que no mueran») e incluso se puede fundir la desgracia colectiva y la personal en una delicadeza en que la obscenidad de la historia parece transmutada en un cuento de hadas («Braulio Singer fue gaseado. Johana Slein fue gaseada, Tatiana Bischop fue gaseada. Leonard Gabriel fue gaseado. Herbert Levy escapó por el conducto de las almas, en tubo de metal azul. Hannah Curiel murió con seis meses en la niebla»). Cierra el libro un texto admirable como ‘La sed’, a la vez reflexión metapoética impersonal y homenaje emocionado a autores y entornos culturales que atesoran los fundamentos de su más íntima heterodoxia creativa, una impecable definición de la literatura como una reverberación constante de mundos nunca apresados a causa de una mecánica cuyo objetivo no es el logro sino la perpetuación de la ansiedad y por tanto fronteriza entre el placer y la frustración vocacional («El fin de la poesía era saciar, el fin último de la poesía de P. Celan es provocar la sed por lo humano en lo inhumano. Sed de vida y experiencia. ¿Y por qué sed? Desertizar la poesía, atravesar todos los desiertos humanos, la sed infinita de la experiencia (…) P.Celan se convertiría en el zahorí de la sed, o el balbuceador de la existencia a las puertas del infinito»). Rúbrica perfecta para un poemario lleno de contrastes, de manera gemelar entre lo temático y lo estilístico que, como otras publicaciones suyas de los últimos tiempos, apuntala su valor en la capacidad simultánea de ser síntesis de todo lo alumbrado y a la vez hipotética premonición de nuevos caminos por trazar cuya falta de cálculo y premeditación supone, una vez más, la promesa de su autenticidad.

ALEJANDRO CÉSPEDES. VOCES EN OFF (Amargord, Madrid, 2016) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Tras el magnífico y monumental Topología de una página en blanco, muchos nos preguntábamos qué estaría preparando Alejandro Céspedes. Algo en aquel libro, en aquella profunda y hermosa indagación sobre los límites del libro, de la palabra y del silencio, llevaba a pensar en un posible agotamiento, en ese silencio del que ha llegado demasiado lejos, demasiado alto. Pero ahora aparece Voces en off y lo primero que hay que celebrar es que la ambición de este poeta no solo no ha decaído, sino que ha subido la apuesta. Confieso mi debilidad por este tipo de poetas, no tan abundantes en nuestra época y nuestro país. Me refiero a poetas ambiciosos, que prefieren lanzarse a una indagación sobre el mismo género que cultivan y sobre las “grandes cuestiones” (con perdón) que mantenerse en la zona de confort donde se pueden hacer poemas correctos, muy correctos, y hasta perfectos, que no arriesgan nada y que, algunas veces, dicen poco. Siempre he añorado, del Romanticismo, aquella concepción (luego consolidada por Heidegger en su obra filosófica) que consideraba la poesía como un medio de pensamiento totalizador. Hace mucho que la poesía se ha desentendido del pensamiento y de esa enorme ambición romántica que pretendía que el espacio poético fuera el espacio del pensamiento más profundo, más completo, combinando pensamiento y símbolo para superar las carencias que el positivismo y el academicismo habían inoculado en el pensamiento filosófico “puro”. Alejandro Céspedes se ha lanzado de cabeza a un tipo de poesía que no solo no renuncia al pensamiento, sino que lo sitúa en el mismo origen de su proceso creativo y, con Voces en off, nos ofrece un libro que se propone tratar el tema del ser. Además, como explica el autor en la introducción, este volumen (de 220 páginas) constituye solamente el primero de un proyecto titulado Las 7 catástrofes elementales. 7 teorías sobre la existencia. Es decir, que a este seguirán otros seis. ¿No querías ambición? Pues toma tres tazas, como dicen en mi tierra. Pero Céspedes, aunque heredero en cierto modo de ese pensamiento poético heideggeriano, lo lleva un paso más allá, hacia el paso que Alain Badiou reclamaba: «¿Qué será el poema después de Heidegger, el poema después de la edad de los poetas, el poema post-romántico? Los poetas nos lo dirán, lo hemos dicho, pues desanudar filosofía y poesía, salir de Heidegger sin recaer en la estética, es también pensar de otro modo la procedencia del poema, pensarlo en su distancia operatoria, y no en su mito». Alejandro Céspedes se sitúa en esta línea, porque no acepta el espacio poético como lugar privilegiado donde el mito se considera premisa desde la que lanzar el pensamiento, sino que cuestiona una y otra vez los límites del propio género, del propio instrumento poético que, en sí mismo, no garantiza ninguna verdad. Para esta indagación ontológica y poética, el autor toma como punto de partida simbólico y filosófico el marco del pensamiento topológico de René Thom y su Teoría de las catástrofes elementales. En la introducción, el autor nos explica que «el término catástrofe designa el lugar exacto donde un estado cambia bruscamente de forma o configuración». He de reconocer que, tras la lectura del libro, he intentado profundizar en esta teoría, y que mis limitaciones en el campo de las matemáticas me han impedido poder establecer relaciones serias entre los poemas de Céspedes y las fórmulas matemáticas de Thom. No obstante, hay que advertir que, para el disfrute de esta obra, no es imprescindible el conocimiento previo de la teoría matemática en la que el autor se ha basado para emprender este proyecto poético. Para esta primera catástrofe (el pliegue), el autor ha elegido una fórmula textual que, como ya hiciera en Topología de una página en blanco, intenta (y consigue) superar el marco tradicional del “libro de poemas”. En este caso, además de todo tipo de juegos textuales con la disposición del texto sobre la página (como ya vimos en Topología), el espacio dramático se constituye como el verdadero eje topológico sobre el que se desarrolla el texto y el pensamiento. Alejandro Céspedes crea un teatro donde el lector ha de entrar (hay ilustraciones del ticket de entrada, del telón) y que unos personajes y un coro habitan de forma ininterrumpida. Se crea así el espacio de la representación, el espacio teatral en que todo es y no es al mismo tiempo, que configura una temporalidad de un presente eterno que permite, no obstante, sentir también el fluir del presente como tiempo que transcurre, que sucede. El autor consigue extraer de la característica dualidad ficción/realidad del teatro, es decir, esa mezcla de lo estable, lo que no cambia (el papel de los personajes, sus palabras eternamente repetidas e inalterables) y el suceder (el acontecimiento presente y temporal de la representación), un marco simbólico y conceptual perfecto para su investigación ontológica. Entre esos dos extremos o caras de la moneda humana va a transcurrir esta “comedia”. Esta representación involucra al mismo tiempo a Beckett (ahí están Vladimiro y Estragón, en ese absurdo presente infinito de la espera) y a Brecht (los mecanismos de distanciamiento, que recuerdan al lector que está ante una obra de ficción, son infinitos en Voces en off; puede que el más llamativo, el que más distancia proporciona sea el de los códigos QR que nos sacan literalmente del libro para ir a la pantalla). El autor nos pide continuamente que reflexionemos, no solo que nos emocionemos pasivamente ante la escena: «Si el lector no abdica de su aprendido rol entre los brazos de su cómoda butaca, el destino de esta tinta y de este libro será el mismo que le aguarda a la muñeca de la caja de música en la página 167». Se nos pide que entremos y salgamos de ese espacio, de ese teatro: que observemos esos movimientos de “el pliegue”, donde las cosas son y no son al mismo tiempo, y donde los personajes y las palabras van continuamente escenificando ese espacio o ese tiempo de frontera en que la estabilidad del ser y la identidad se ve interrumpida por el caos de lo informe y lo absurdo. Para hacer un análisis que dé cuenta de todo lo que hay en este libro sería necesario mucho más que un artículo/reseña como este. Sería necesario un ensayo en toda regla, casi una tesis doctoral, en realidad. Yo me limitaré a exponer algunos elementos que me han parecido especialmente relevantes, que han de ser asumidos como notas al margen, como simples intuiciones que puedan ayudar al lector de estas palabras a hacerse una idea de qué va a leer cuando tenga entre sus manos el libro. Si bien la teoría matemática de René Thom me tumbó por KO en el primer asalto, hay que advertir que la Teoría de las Catástrofes también tiene una aplicación lingüística y semántica. Y esta nos puede ser de ayuda para un somero análisis de Voces en off. Así, esta primera catástrofe o “Catástrofe del pliegue”, en su extrapolación semántica, sería de la siguiente manera: a) La semántica de los procesos de aparición o desaparición súbita. Como los parámetros son el espacio y el tiempo, se admiten las dos interpretaciones: desde un punto de vista espacial, la catástrofe «pliegue» simboliza la frontera y los extremos; desde un punto de vista temporal, comenzar algo y finalizarlo. b) Es el arquetipo del nacimiento / muerte. Y también el arquetipo de las fronteras, de los bordes. Define las situaciones en que una corriente se canaliza, de manera que ya no se extiende ilimitadamente, dando lugar al nacimiento de cilindros, de conducciones, de cauces. Especificaciones: a1) Entrar, salir, abandonar. a2) Perder una cualidad estable: casarse, morir... a3) Nacer / Morir; Llegar a / Salir o Arrancar; Alargar / Dejar. b1) Perder / Encontrar. b2) Aparecer / Desaparecer Comenzar / Terminar. (…) Este arquetipo es asimétrico; contiene dos estados que son contradictorios: estabilidad o existencia e inestabilidad o no-existencia. Es, por tanto, la base de la negación, irreductible a su conceptualización lógica. (Pérez Herranz, Fernando-M.: «Lenguaje e intuición espacial») Este espacio semántico es el teatro en el que entraremos al abrir Voces en off, un espacio de frontera, un espacio en que el límite (como también sucedía en Topología) es una constante significativa y simbólica. Es un espacio del que entramos y salimos, pero del que también los personajes se cuestionan continuamente por los conceptos de dentro y fuera (el dentro y fuera de la representación, el dentro y fuera de la casa de muñecas). Y es, por supuesto, el espacio del nacer / morir, del aparecer / desaparecer. Así, tras las primeras páginas en prosa que consisten en la presentación y creación del espacio, del teatro como edificio, pero también del escenario donde tendrá lugar la representación (que es eterna: «Las representaciones se repiten en un ciclo continuo, día y noche, a todas horas».), el Acto I, subtitulado “La libertad del títere (la noción de “acto”)” nos sitúa en una situación originaria en la que se dan todos los elementos semánticos del “pliegue”: arrancar, nacer, salir. Dentro de la casa de muñecas, el títere corta los hilos, como el niño que corta el cordón umbilical. Es un símbolo de nacimiento, entendiendo el nacimiento como catástrofe, como discontinuidad. También puede ser el nacimiento de la conciencia, entendiendo la conciencia como separación, como desgarro. El títere como símbolo del hombre, como personaje que, al mismo tiempo que tiene conciencia y desgarra los hilos que lo mantienen, está limitado y definido por esos hilos: el lenguaje, el ser dado, el espacio en el que ha de desarrollar su acción. Más allá está el silencio, o el abismo, o la caída, o la utopía, el no-espacio donde el títere ya no es títere sino otra cosa. «Queda un hilo. / El que hizo posible desenganchar el resto. / Cómo romperá entonces / lo último que sigue atándolo a sí mismo. // Así se terminaba / y así comienza la genealogía». Parménides, René Thom, Hegel, Goethe, San Agustín… son algunos de los personajes que aparecen sobre el escenario para discutir entre ellos las implicaciones de las acciones del títere, de ese acto de desgarramiento que consiste en cortar los hilos que lo mantienen y definen, y que tanto tiene que ver con la conciencia, con ese límite o frontera por la que el hombre es consciente de sí mismo y, por lo tanto, separado, apartado. La “historia” que se narra en este escenario es la historia, ya lo hemos advertido, del ser: Más tarde es la conciencia la que instaura el principio de la separación interior / fuera ser / no ser” El Acto II, subtitulado “Ser o no ser (el actante en conflicto)” está dominado por la casa de muñecas, y por unos niños en los que adivinamos a los hermanos Trakl: otra forma de plantear los temas de la identidad y la ruptura, de lo que ha de separarse. Y, si llevamos estos elementos a un esquema más sencillo de narración simbólica temporal, podríamos ver que, tras el nacimiento, el parto, el corte del cordón umbilical, entraríamos en el territorio de la infancia: la casa de muñecas, el paraíso de la infancia o el paraíso del amor (incestuoso) por lo idéntico, por el reflejo de uno mismo. Es un paraíso que encuentra como otra topología simbólica, junto a la casa de muñecas, la del tablero de la oca, con lo cual se intenta trasladar el espíritu topológico de las teorías de Thom: todo cambio está previsto, el azar puede formularse y ser definido de alguna manera. Así es el tablero de este juego: un espacio donde el azar y el caos se reúnen y en el que se contemplan todas las opciones; todas las catástrofes están recogidas en esa topología del tablero que abole el azar de los dados, convirtiendo cada tirada en una jugada prevista de una u otra manera. Y la casilla central, el gran agujero o abismo del origen: —Para empezar es necesario un punto de partida. Tal vez también un tiempo y un espacio. Un recorrido. Un orden. —Orden no es necesariamente ni equilibrio ni armonía. —Entrad al laberinto. Quizá no estén en él ni todas las preguntas ni todas las respuestas, pero al menos jugad con el azar y sus misterios para llegar al centro mientras la periferia se va haciendo un ovillo. —La expectativa se enrosca sobre sí, nos quiere hacer creer que el centro es lo inmutable, que todo tiende a él y en él termina. El Acto III, titulado “Los intrusos (el conflicto”) está dominado por los espejos. Aquí el no-ser, lo ajeno, entra en juego para desestabilizar el juego de la identidad donde la reproducción y la repetición se convierten, con la participación de la ausencia, en catástrofe, en discontinuidad: Soy el intermediario de tu prójimo. / El testamento de lo que no ha ocurrido. / El tú inúmero. / El cuerpo de los cuerpos desgarrados que difieren / en la deformación de la inexperta semejanza. / El sin nombre. / Soy aquel que te encuentra y que se evade, el ojo / que da forma a tu absurda realidad domesticada. / Vuelvo para hacerte pensar en lo excluido. / Le dicen esas voces. El Acto IV, titulado “La morfogénesis de la disolución (el arquetipo estructural)” está dominado por la idea de lo vivo, por una definición de lo vivo como lo carnal y temporal sujeto a la disolución y a lo no estable. Aquí toman más sentido que nunca aquellas palabras sobre la aplicación semántica de la catástrofe del “pliegue” que sustentan en gran medida el imaginario simbólico de todo el libro. Me permito repetir la cita concreta en este contexto, para destacarlas: «Este arquetipo (el pliegue es asimétrico; contiene dos estados que son contradictorios: estabilidad o existencia e inestabilidad o no-existencia. Es, por tanto, la base de la negación, irreductible a su conceptualización lógica». Se prepara así la aparición del personaje de la muerte, que deviene sin embargo escena cómica e irónica. Es también, y sobre todo, el acto de las preguntas, de las eternas preguntas sin respuestas, lo que define al hombre es la interrogación, la cuestión, la incertidumbre. La idea de incertidumbre está presente desde el mismo comienzo de la obra, pero es en este acto donde se convierte en el eje central. Por supuesto, toda esta investigación poética y dramática sobre el ser del hombre no puede llevar sino a la incertidumbre, y mucho más aquí, tras la aparición del factor carnal y temporal que viene a alterar los ya alterados intentos de definición estable previos: «Toda pregunta ahonda en una zanja, pero al final del día /sobre las respuestas cae la misma noche». El Último Acto se titula “El hombre superviviente (Histéresis, rupturas y singularidades”, y en él encontramos una especie de conclusión que bien podría servir como auténtico prólogo del libro, o como texto de contraportada. Creo que en las siguientes palabras se resume la “idea” que ha guiado todo el proceso creativo de Voces en off: Tras el hundimiento de los llamados grandes discursos de la modernidad y de los mini discursos posmodernos bien vendrá ensayar una nueva vía. No dejen pasar esta ocasión, pues si ya no hay “razón” ni “modernidad” ni “caos”, como quería la posmodernidad, ¿qué puede haber? Yo se lo digo: no parece que haya otra cosa que soluciones locales, y enigmáticas metamorfosis. Pero, de momento, hay que saber cómo el hombre conserva su identidad a través de su metamorfosis y su catástrofe. Se lo advierto, será un saber apropiado para supervivientes, que es lo que somos todos. En cuanto tales, solo disponemos de un futuro y, aunque sería exagerado decir que no tenemos pasado, la verdad es que nos sirve de tan poco que es como si no lo tuviéramos. Lo único que nos ha quedado como herencia es el nombre de las cosas. Obviamente, el que estas palabras resuman una idea de Voces en off no quiere decir que resuman el libro Voces en off, que puede llegar a abrumar por la cantidad de imágenes, pensamientos, recursos poéticos y no poéticos, imágenes, iluminaciones, juegos, ironías, en este valiente intento de “libro total” que Alejandro Céspedes nos ha entregado. De hecho, tal vez, el único “pero” que se le podría poner a esta obra sería precisamente ese: el enorme despliegue de líneas de pensamiento, de haces simbólicos, de referencias históricas, literarias, filosóficas…, de giros, de cambios de tono, de saltos desde la ironía más distanciada y cínica a las imágenes poéticas más poderosas y bellas. Parece que Alejandro Céspedes ha querido meter todo dentro de este teatro, y tal vez no haya otra manera de hacerlo, cuando de intentar una historia del ser se trata. En cualquier caso, en esta selva de poesía y pensamiento estaremos muchas veces perdidos, y no importará demasiado, porque estaremos siempre ante unos paisajes donde se adivina algo muy cercano a la verdad.

Volveré a unas palabras de Alain Badiou (sí, también aparece él en Voces en off) que me parece que definen muy bien el riesgo que Céspedes ha asumido y que creo que es el que cierta poesía debe siempre asumir si quiere intentar llegar a algo: «Para nombrar un suplemento, un azar, un incalculable, es preciso apoyarse en el vacío del sentido, en la ausencia de las significaciones establecidas, con peligro de la lengua. Es necesario entonces poetizar, y el nombre poético del acontecimiento es lo que nos lanza fuera de nosotros mismos, a través del cerco en llamas de las previsiones». Quedamos entonces, como los “seriófilos”, esperando la prometida aparición del segundo volumen, la segunda temporada, la siguiente catástrofe que, según la teoría de René Thom, es la de “fruncido o cúspide”. PEDRO LARREA. LA TRIBU Y LA LLAMA (Amargord, Madrid, 2015) por MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ SANJUÁN ¿CÓMO VERBALIZAR LA OSCURIDAD-ME? Tras el título La tribu y la llama se esconde un libro agramatical, oscuro, denso, dolorido, dramático, auto-aislado, auto-incomunicado, auto-referido…; en suma, cerrado. La tribu y la llama es lo que es en sí mismo, para bien o para mal, para llegar a significar algo o para arder con la brea de sus calafateadas no-palabras; permutaciones y experimentaciones fonéticas interferidas a su vez por un lenguaje nuevamente interferido por el dolor que lucha por tener otro origen, por concebir un big-bang propio. Dividido en dos partes, La tribu y La llama, las cuales dan nombre al libro, Pedro Larrea realiza una destrucción sistemática del lenguaje heredado de sus orígenes en La tribu, y se propone una reconstrucción de ese mismo lenguaje, pero ya respondiendo a otro código, a otro orden en la segunda parte, La llama. Ambas fases se contraponen, y ambas se complementan: en una se desprecia y se destruye el pasado, y en la otra se cimienta y se diseñan los principios sobre los que se asentará ese futuro que hecho presente será un nuevo pasado. La tribu y la llama propone una salida de los límites del tiempo como realidad convencional y verbalizable, para proponer dos rutas, una de regreso, representada por La tribu, y sustentada por un itinerario fechado que aparece al pie de cada uno de los textos que la componen, y una segunda ruta, esta ya de apertura a un desconocido exterior caracterizado por un balbuciente deseo de pronunciar el tiempo desde otros parámetros emocionales, que es desde donde parece querer establecer su principio de realidad Pedro Larrea a lo largo de todo el libro. No sé qué ha pesado más a la hora de escribir estos textos, si la circunstancia confesa del autor de que cuando escribió la primera parte del libro lo hizo en un barco que le traía de Estados Unidos hasta el Mediterráneo y en el cual se encontraba «saliendo muy lentamente de una crisis de salud psicológica fuerte que le llevó a bucear en su pasado familiar, lo que le permitió descubrir que allí estaba la razón de la crisis; la tribu en la que nació y creció», o en una reacción contra el conservadurismo formal del lenguaje poético que en su tradición trae implícita la aceptación de qué debe entenderse por poesía y de cómo debe ser un poema, en vez de ofrecer posibilidades para que el riesgo continúe existiendo en la creación interviniendo de otra forma en los márgenes que nos imponemos sobre lo que es o no comunicable. A toda obra, en su génesis, parece poder presuponérsele perseguir un principio que es el de que en su proyecto proponga un significado, un sentido; pero quizá, aquí, donde los periodos sintácticos y morfológicos son ausentes por incompletos, y donde la experimentación lingüística que se realiza se apoya en fonemas, previamente aislados de sus palabras matrices para, posteriormente, combinarse aleatoriamente con otros fonemas, quizá, como decía, este principio no se cumpla, o no se haya perseguido, o no sea del todo verdad, o quizá no sea del todo mentira, pues La tribu y la llama expone una experiencia en sí misma exiliada en ella misma, ofreciendo un cauterio para calentar en la llama, pero no identificando con claridad dónde ni cómo es la herida a cauterizar. Y de nuevo, en el principio de los principios poéticos, saber o acordar qué límites no debe sobrepasar o, si se quiere mejor, qué límites debe respetar el creador en su lenguaje para ser utilizable de una forma artísticamente comunicativa. Precedentes de este tipo de experimentación poética —al menos en su actitud— los tenemos en las obras de los norteamericanos Peter Inman o Ted Greenwald, y en la órbita del español, al chileno Vicente Huidobro o a los españoles Francisco Pino, Juan Eduardo Cirlot o Ignacio Prat, entre otros.

Ello demuestra que la experimentación que desarrolla La tribu y la llama es conocida y tiene sus precedentes, algo que no impide que sorprenda igual que un reactivo utilizado a conciencia. Por ello, ante propuestas tan extremas como esta de La tribu y la llama, por lo que tienen de ruptura con la palabra y su significación básica, quizá cabría preguntarse si la comunicación es algo que se persigue en ellas o simplemente es algo que da para establecer un debate entre lo que deberíamos de entender como palabra o no-palabra. En última instancia, sólo restaría decir lo dicho por John Ashbery refiriéndose a la obra de Laura Riding: «Mi incapacidad para entenderla no afecta a mi juicio sobre su belleza o su fealdad». Pedro Larrea ha realizado una propuesta en la que parece gritar una voz ininteligible que grita llorando de sed: «Lapírá / mídeltiem / blóraréna // cérpáramo / papificar / tasátrapapás // queárdrome / llárcame / llórodeséd». Después de haber saltado con La tribu y la llama desde un lugar que aún está por descubrir, no es difícil imaginarse que en la obra de Pedro Larrea ya no volverán a ser igual ni el silencio ni las palabras, pues es mucho lo que ha quemado para arrancarse a sí mismo de él mismo. Sólo desearle suerte en esta empresa tan ingrata como extraña que supone circunvalar un asteroide aún por habitar. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS