0 Comentarios

ANNE CARSON. ALBERTINE. RUTINA DE EJERCICIOS (Vaso Roto, Madrid, 2015) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO Aunque la poesía, como consecuencia de su diversificación estilística actual, cumple un amplio abanico de funciones que provocan numerosas respuestas en el lector, mentiríamos si dijéramos, si no reconociéramos en nuestro acomodamiento, que el lector no se sigue acercando a ella buscando una Verdad indiscutible. Simplemente basta con recordar la elevada función educadora que el arte cumplía, según teóricos como Hegel, hasta bien entrado el siglo XVIII al mostrar conceptos morales (lo que está Bien y lo que está Mal), históricos (la memoria del pasado como recordatorio de los errores que no hay que repetir), y bellos (el equilibrio y la armonía como motores principales de un mundo en constante decadencia). Queramos o no, por muy liberado que se encuentre el arte en la actualidad, el modelo antiguo sigue funcionando en nuestras cabezas, en nuestros modos de aproximación, y de rechazo, cuando la incomprensión alumbra la confusión del público al experimentar una obra conceptual, un artefacto que poco o nada tiene que ver con la belleza. Entonces, algunas formas del arte poético, con mayor o menor dosis de ironía y humor, nos sigue ofreciendo una partida de póquer en la que está en juego la radiografía la breve existencia del ser humano. Sea cual sea el tema, sea Marwan, en su reactualización del Ars amatoria de Ovidio, sea Agustín Fernández Mallo, dentro de su reactualización científica del verso. En ese sentido, adentrarse en la poesía de Anne Carson es hacerlo en un campo de minas totalmente señalizado, lleno de indicaciones sobre cuáles son los caminos menos peligrosos, sobre los posibles obstáculos de seguir por ese o aquel sendero. Solo hay un problema: las señales mienten. Carson, absolutamente consciente de la profundidad evocadora de la poesía, se dedica a establecer una serie de reglas a sabiendas de que las aceptaremos, de que no nos atreveremos a dudar de ellas. El primer indicativo, su propia biografía: «Nació en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo». Cuidado, se avecina un viaje del que es bastante improbable salir indemne. En esta ocasión, la poeta canadiense se adentra en la figura de Albertine, la amada ficticia, o no tanto, de Marcel Proust en el volumen 5 de su extensa y aplaudida obra En busca del tiempo perdido. A través de cincuenta y nueve párrafos, su discurso, inicialmente diáfano, se va oscureciendo, enroscando, tendiendo puentes entre sí hasta que el lector, acaso por azar, adquiere una visión completa de Albertine en tan solo unas pocas palabras, frases, que se complementan con los dieciséis apéndices, numerados libremente por la autora desde el cuatro hasta el cincuenta y nueve. Esta última parte, añadida para puntualizar algunas de las reflexiones anteriores, funciona no obstante como el verdadero final del ensayo, que vuelve a romper, como es habitual en Carson, toda frontera tradicional literaria para llegar al punto de fuga, a lo indecible, a la vida en sí. Otra pista falsa, párrafo 10: «Albertine no le llama al narrador por su nombre en ninguna parte de la novela. Ni ella ni nadie. El narrador insinúa que su nombre propio pudiera ser el mismo nombre propio que el del autor de la novela, i.e., Marcel. Supongamos que es así» (p.13). Pero lo cierto es que, tal y como señaló un lector en 2014, el nombre de Marcel sí que aparece, al menos, cinco veces. ¿Entonces? Bueno, Carson decide potenciar el discurso: en el párrafo 2 arguye que «El nombre de Albertine aparece 2.363 veces en la novela de Proust, más que el de cualquier otro personaje» (p. 9). 2.363 frente a un número nimio, ridículo. Nada más que decir. El logro de los párrafos reside en su silencio, en su extrema brevedad al analizar a Albertine, demostrando que los fastuosos, enormes, interminables tomos llenos de reflexiones pueden ser, quién sabe, absolutamente inútiles y estériles. La labor de concentración, que va desde la estadística a la condición femenina de la protagonista, nos ofrece una investigación que busca, igualmente, quitarnos la venda de los ojos, hacernos ver que la multiplicidad de interpretaciones, en realidad, no está reñida a la hora de sacar conclusiones sobre el mensaje, y las intenciones, de su autor. Aquí una muestra de todo ello:

«27. A) A veces, mientras duerme, Albertine se despoja de su kimono y yace desnuda. B) A veces, entonces, Marcel la posee. C) Albertine parece no despertarse. 28. Marcel parece creerse el amo de tales momentos. 29. Quizá lo es. En este punto, dicho sea entre paréntesis, si tuviéramos tiempo podríamos hacer varias observaciones acerca de la similitud entre Albertine y Ofelia —la Ofelia de Hamlet—, comenzando por la vida sexual de las plantas, que tanto Proust como Shakespeare disfrutan usar como el lenguaje del deseo femino. Albertine, igual que Ofelia, personifica para su amante la juventud en flor, pero también la castración, la pérdida, la amenaza y el puro obstáculo. Albertine, igual que Ofelia, está condenada por un voraz apetito sexual cuya expresión se le niega. Ofelia lleva su apetito sexual al río y lo ahoga entre plantas acuáticas. Albertine distorsiona el suyo en la falsa consciencia de una planta del sueño. En ambos escenarios el hombre parece estar en control del libreto, aunque él mismo se enreda en las artimañas de la mujer. Por otra parte resulta difícil decir quién engaña a quién» (p. 23). En todo este monólogo, Alfred Agostinelli, el chófer de Proust, tiene un papel creciente a la hora de analizar Albertine, acaso por transposiciones entre lo autobiográfico y lo ficticio. Aclararlo, sin embargo, sería invalidar la experiencia estética que supone llegar a ese punto dentro del ensamblaje de Carson. Podríamos indagar sobre los aspectos que rodean los apéndices, sobre la construcción de Carson, sobre su intención final. Pero qué juego nos habríamos perdido, entonces. Quizá, por no malograr más esa rutina de ejercicios, terminaremos con uno de los apéndices fundamentales, ya que resume todo lo dicho anteriormente (y bien podría sustituir por entero toda la reseña): «“Apéndice 33 (b) sobre metáfora y metonimia”. Ahora que lo pienso de nuevo, la diferencia entre «una cabañita» y «se incendió» no aclara nada sobre la metáfora y la metonimia. Algo dice, no obstante, acerca de lo frágil que resulta la aventura de pensar. El día que decidí resolver de una vez por todas la diferencia entre metáfora y metonimia, fui a la biblioteca, tomé un montón de libros, leí diferentes partes de cada uno, redacté unas notas veloces en trozos de papel y volví a casa, esperando ordenarlas al día siguiente. Al día siguiente, ente mis notas -para entonces desorganizadas e incomprensibles-, encontré esta inquietante y ejemplar «cabañita» que podría o no haberse «incendiado». Y aunque no pude recordar el contexto, cometí la negligencia de no registrar su origen y tampoco comprendía cabalmente su relevancia en el asunto de la metáfora y la metonimia, la «cabañita» me pedía a gritos que no la abandonara. Queda como un muy buen ejemplo, sólo que no sabemos de qué» (p. 69). RAFAEL SOLER. NO ERES NADIE HASTA QUE TE DISPARAN (Vitruvio, Madrid, 2016) por PEDRO GARCÍA CUETO En el último libro de Rafael Soler, novelista y poeta de indudable prestigio, uno siente que la muerte es un espejo donde mirarse, porque el autor compone poemas llenos de dinamismo, como fogonazos cinematográficos, imágenes que nos desvelan a un visionario, el hombre que ya conoce el reverso de la moneda. En todos los poemas que van engrosando el volumen, Soler, astutamente, se convierte en el ser ensimismado que mira su propia muerte, ese hombre que ha sido disparado, que expresa en el apartado titulado “Cuaderno de Martín” la banalidad de todo, la vida como un espacio de fisiología y podredumbre, con ese ritmo que contiene el verso, una música interior que, si recitas el poema, parece una canción. No sé si Soler busca emparentarse con los antiguos rapsodas o si lo ha sido siempre, desde esas novelas tan líricas que escribió o en su poesía, que va creando poco a poco el ritmo de un todo orquestal donde las palabras danzan en un ritmo alucinante. En el poema ‘Confesión de parte’, nos dice: Yo estaba tranquilo al verme así / con un disparo en la cabeza / alguna ventaja tiene / esa cortedad de sentimientos / que da ser un perdedor. Perdedor que deambula en su cuerpo asesinado, como si ya estuviese mirándose a sí mismo, contemplando al hombre que fue, para Soler somos un «cóctel mineral / con un porcentaje elevadísimo de agua». Este poeta entomólogo que mira al cuerpo y lo disecciona, va convirtiendo el poema en un desvelamiento, abre telones para rasgar los jirones de la vida corriente y nos asombra con ese lenguaje que parece de saltimbanqui, porque siempre está, milagrosamente, en la cuerda floja, lejos de la poesía clásica y siempre se salva al dar el salto, acróbata del verso es Soler, siempre con el suelo pero sin caer nunca al mismo. Se eleva Soler en este libro, como en el poema ‘Se buscan portes a buen precio’, donde la ironía del poeta cobra altos vuelos: Vestido en mi despojo / no alcé los brazos ni me limpié las babas / en atención al servicio funerario / un muerto cabal acepta su destino / apenas se permite ensoñaciones necrológicas / y algún gesto interior protocolario / al estrenar su funda. El muerto que espera a que venga el servicio funerario, atento y preocupado Esto llama la atención, porque Soler, el poeta, se ve muerto, personaje que sabe que todo es un engaño y toda vida un encaminarse a la muerte, recordando a Pavese en sus célebres versos «Vendrá la muerte y tendrá tus ojos».

Lo cotidiano aparece, porque el poeta sabe perfectamente que la poesía no se nutre solo de preciosismos, sino de ese diálogo constante con los otros (términos como duty free en el aeropuerto), tamiza así cada palabra para que, en ese afán de dotar al lenguaje de musicalidad, dancen los sustantivos como si ya todo acto fuese verbal. Además, en el poema ‘El viaje es lo que importa’, Soler se ve a sí mismo con la amada, flotando en el Sena: ahogados de la mano / ajenos al desvarío azul de las sirenas / nuestros labios compartieron un único deseo. En ‘Cuaderno de Abel’ Rafael Soler, con maestría, desarrolla toda su reflexión vital, porque el poeta es un alquimista del lenguaje, que, como equilibrista que pone en riesgo su vida, sale del lenguaje y luego entra en él, como un mago, aprovechando que las palabras siempre vuelven, están ahí, esperándonos a que las acariciemos con ternura. Dice el poeta en el poema ‘En busca de los genes del autismo’: Usted sabe que durando se destruye / y que el amor es con frecuencia / un coito matemático / la otra manera de vivir con luz a oscuras. Sin duda alguna, hay en el lenguaje del poeta un afán de sortilegio, de conjuro, para que el lector traduzca esas palabras que se nos escapan, sin duda, una ecuación del sentimiento, un logaritmo del amor, que Soler desarrolla con talento indudable. Todo el libro es juego del lenguaje, que va abriendo puertas, ventanas, que juega con la ironía, con ese ser que somos todos, ante nuestra miseria corporal, en los ratos en que nos enfrentamos a nuestro cuerpo y sus sombras, pero también hay amor, deseo. Parece, a veces, una novela policíaca que Soler va desvelando. Un nuevo salto del autor, sin red y con éxito, el afán por hacer de la poesía una traducción de nuestro interior. LUIS PÉREZ OCHANDO. TODOS LOS JÓVENES VAN A MORIR. IDEOLOGÍA Y RITO EN EL SLASHER FILM (Micromegas, Murcia, 2016) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR El último título de la editorial Micromegas es un ensayo sobre el cine slasher. Por si alguien no entiende el anglicismo en cuestión, el propio autor se encarga de aclararlo ya desde el primer capítulo, consistente en una delimitación y definición del género que va a analizar en el resto de la obra. Reproduzco aquí una definición breve y sencilla, en palabras del propio autor: «un grupo de jovencitos sin control parental que se ven acosados y perseguidos y finalmente asesinados por una figura encapuchada que va acabando con ellos uno a uno, de manera que sólo sobrevive un personaje, casi siempre una chica, gracias a las virtudes que tiene, mientras que los otros, que han ido pecando, mueren a lo largo del metraje». El autor, Luis Pérez Ochando, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Valencia, consigue combinar el rigor académico con un estilo desenfadado y en ocasiones humorístico, que parece más que adecuado para tratar este subgénero cinematográfico enraizado en la serie B y acostumbrado, casi desde su origen, a todo tipo de parodias. El slasher es un cine dirigido al consumo de las masas, especialmente de masas adolescentes. Por ello, un análisis ideológico y sociológico como el que realiza el autor sobre algo tan aparentemente “descerebrado” (y que los jóvenes suelen consumir en una nube de marihuana y cerveza) es algo, más que interesante, necesario. El título explicita desde el principio cuáles van a ser los dos pilares del acercamiento teórico a este paradójico fenómeno que consiste en que un público de adolescentes disfrute enormemente contemplando cómo un grupo de jóvenes son torturados y asesinados cruelmente. Estos dos pilares son: “Ideología y rito”. En cuanto a la ideología, el material con el que el autor se enfrenta al análisis es de estirpe marxista: Adorno, Marx, Weber por un lado y, por otro, el neomarxismo sociológico de Owen Jones y, por supuesto, Zigmunt Bauman. Y es en el aspecto ideológico/sociológico, precisamente, donde Luis Pérez encuentra los que son, en mi opinión, los grandes aciertos de este estudio. Así, por ejemplo, consigue una interpretación coherente y ajustada del mismo esquema narrativo de este género, consistente en el asesinato de todos los miembros de un grupo de adolescentes, salvo uno (generalmente una), apelando a la misma esencia del capitalismo: «Debemos buscar los motivos de la crueldad fílmica en la razón instrumental del capitalismo y, más concretamente, en sus principios de competencia y exclusión. Si vivimos en un mundo en el que todo es mercancía, nosotros mismos acabamos siéndolo también. La estructura del slasher vende a sus jovencitos bajo dos etiquetas distintas: como un modelo de lujo, la final girl, o como cuerpos de marca blanca, consumibles, reemplazables, los que caen bajo el cuchillo». El público adolescente norteamericano, educado desde pequeño en un sistema educativo basado en la competitividad, en centros educativos de élite y de segunda o tercera, entiende perfectamente esa esencia narrativa que, ahora, aquí, con el recién implantado sistema LOMCE de reválidas y competición continua entre centros educativos, empezamos a asumir lenta y cruelmente, como en una de esas películas.

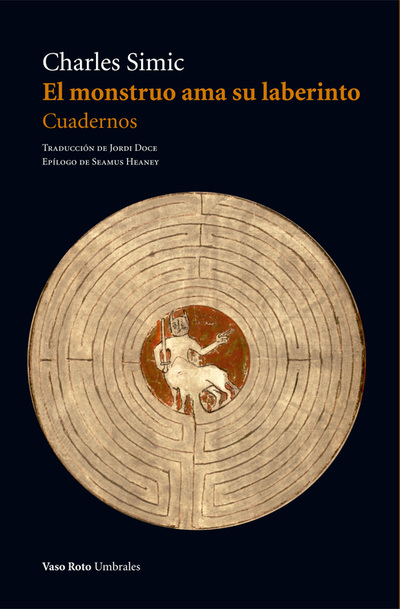

Esta perspectiva es la que ofrece los mejores hallazgos y donde reside la que, en mi opinión, es la tesis más poderosa del ensayo: que este subgénero del terror es, por un lado, un reflejo de la ideología social en la que nace («El slasher encaja bien con el dogma neoliberal: ocupas el lugar que mereces según tus aptitudes y ambiciones. El dogma neoliberal, según Jones, es que yo debo mirar solo por mí, de manera que la gente se sienta responsable de sus éxitos y sus fracasos, y el éxito se mide por lo que posees. Asistimos en el slasher a la representación imaginaria de nuestras condiciones reales de existencia: una competencia despiadada, una amenaza constante, un intento de supervivencia individual en el que nuestros amigos perecen a lo largo del camino».) y, al mismo tiempo, es un relato que se convierte en una advertencia a los jóvenes de aquello que les espera en el cruel mundo de los adultos: «El relato del slasher avanza solo cuando se va librando de sus personajes supernumerarios. Sin embargo, este excedente humano no es secundario no accesorio, sino una pieza crucial en la estructura del slasher, la auténtica razón de ser de su relato, pues cada una de sus muertes ilustra lo que puede pasarnos si perdemos la carrera por la supervivencia. Como la masa de parados que amedrenta al trabajador sumiso, la muchachada muerta del slasher advierte a la adolescente del peligro de alejarse del recto camino o, más incluso, del peligro de no ser capaz de convertirse en la estrella del relato, del peligro de no saber cómo convertirse a sí misma en un producto valioso, deseado por los demás». En este sentido es donde la “Ideología” y el “Rito” del título se unen. El autor nos propone leer estas películas, protagonizadas por adolescentes que están a punto de entrar en el mundo adulto, como un “rito de paso”. Como tal, está la muerte y el renacer, el sufrimiento que culmina en supervivencia o en resurrección y, como rito de paso, se convierte también en una experiencia educativa, de la que la superviviente, llamada en la jerga del género final girl, emerge con una nueva sabiduría, impuesta desde el dolor y el sacrificio: hay que sobrevivir, hay que triunfar, nuestra sociedad neoliberal no perdona a los perdedores, y perdedor es todo aquel que no ha sobrevivido. Encontraremos muchas más reflexiones interesantes en Todos los jóvenes van a morir, sobre la caracterización de la Final girl, sobre el machismo de muchas de estas películas, sobre su carácter moral (si tienes sexo, mueres; si te drogas, mueres), sobre la relación entre el asesino enmascarado y el clasismo social, sobre las similitudes entre este género y los cuentos populares para niños, también caracterizados por ese carácter ritual y pedagógico algo cruel, etc. Pero, al fin y al cabo, esto es simplemente una reseña, con sus límites de espacio y tiempo, por lo que terminaré, simplemente, recomendando esta lectura. Que tiene, además la virtud de ser útil tanto a investigadores académicos sobre el tema (pues cada una de sus hipótesis interpretativas está apoyada concienzudamente por multitud de ejemplos fílmicos) como para lectores ajenos a esta disciplina, simples curiosos, como es mi caso, que consideran que la interpretación ideológica y sociológica de los productos culturales es algo absolutamente necesario y, lamentablemente, no tan presente como debería. CHARLES SIMIC. EL MONSTRUO AMA SU LABERINTO (Vaso Roto, Madrid, 2015) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO En uno de los relatos de El oro de los tigres (1972), ‘Los cuatro ciclos’, Borges estipuló los cuatro ejes por los que se movía la literatura de la Antigua Grecia: a) la conquista de una gran ciudad y su cruenta batalla, b) el regreso y el redescubrimiento de su protagonista, c) la búsqueda y el triunfo final, y d) el sacrificio de un dios. Si bien no le faltaba razón al afirmar que nuestra tarea era seguir narrándolas y transformándolas, a la luz de los últimos desarrollos del arte y la literatura, despojados de términos y períodos forzados, también podemos afirmar, con la tranquilidad del que no necesita mayor justificación, que ese edificio hace ya tiempo que se derrumbó. El espejo mimético en el que el ser humano se miraba, nos guste o no, se ha roto en miles de pedazos. La realidad, pues, fractal, fragmentada en pequeñas historias, es el ingrediente básico que cocina Charles Simic durante la lenta, aunque sabrosa, cocción de El monstruo ama su laberinto, publicado por Vaso Roto, que ya desde su magnético título nos indica una de sus claves: el empeño obsesivo que ponemos en guarecernos siempre en el mismo refugio, temerosos de salir, dominados por el miedo ante la novedad. Esa sería, no obstante, una lectura tan reduccionista que, ante el posible sonrojo de los potenciales lectores, habría que otra: la fascinación y el placer que producen la vuelta continuada sobre los mismos asuntos. Entonces, ¿cuál es la correcta? La respuesta es tan apabullante como desconcertante: ambas. De un lado, el laberinto de las ciudades, de nuestras propias habitaciones, de nuestra propia mente (la más traicionera de todas), confundiéndonos con sus distracciones y sus reglas, sus leyes que dominan nuestra biología y nuestro pensamiento (no sea un círculo, piense como un cuadrado). De otro, el laberinto de nuestros intereses, de la necesidad de profundizar en los mismos temas a fuerza de desgastar sus corredores, las mínimas muescas de sus paredes. En ese difícil equilibrio, entre el miedo y el viaje, es donde Simic comienza a hablarnos. Así pues, si retomamos la idea de Borges, podemos aducir que, en realidad, estos cuadernos simbolizan una conquista autoconsciente, un duelo mental en el que Asterión, como en la homónima historia, no muere, sino que, debido a su astucia, sobrevive más allá de su confinamiento, aunque nunca llegue a escapar de éste. No obstante, Simic, consciente de los artificios de la escritura, despliega en cada una de las cinco partes una serie de temas enroscados, ciertamente tramposos, que, jugando con la mentira, la esencia y la ficción, van ahondando en la creación poética, la crítica social, la ridícula estrechez de miras de las personas y, en definitiva, la intensa necesidad del humor hoy en día, pase lo que pase: «Si yo aventuraba una crítica, se cabreaba. ¿Quién te crees que eres? Un listillo, me espetaba, y se negaba a hablarme de libros durante días. Stanley era puro entusiasmo. Yo mismo sentía vértigo al pensar en la nueva lectura que me esperaba en casa» (p. 21). Por decirlo de otra manera, Simic, hable del mundo posterior a la Gran Guerra, hable de la poesía, toma literalmente la frase de Héctor Mann cuando, en El libro de las ilusiones de Paul Auster, comenta: «Si todo el mundo hace las mismas preguntas, a lo mejor hay que contestarlas de manera diferente, sólo para mantenerse despierto» (p. 94). Si la vida insiste con las mismas cuestiones, solamente hay que inventar nuevos modos de acercarse a ella.

En esa línea, la visión de Simic, aunque ficcional cuando se aproxima a la autobiografía y al poder del humor, contiene una crítica bastante profunda al sinsentido actual que domina el siglo XX desde la Gran Guerra. En unos tiempos, cabría imaginar, en los que las humanidades son más necesarias que nunca, puesto que fundamentan el saber del presente, avisan de los errores del pasado, y abren nuevos caminos hacia el futuro, las letras sufren, en cambio, una lenta agonía provocada por la ceguera institucional y la falta de intuición sobre la vida: «La estupidez es la especie secreta que los historiadores les cuesta identificar en esta sopa que no dejamos de sorber» (p. 34); «También Gombrowicz solía preguntarse cómo es que los buenos estudiantes comprenden las novelas y poemas que leen, mientras que los críticos literarios dicen mayormente disparates» (p. 87). Aún más, esas situaciones van penetrando a través de las capas de sentido hasta llegar a la propia sociedad, desorientada en lo que a justicia social y política se refiere: «La enorme multitud aclamando al dictador; los rostros sonrientes de los niños dándole la bienvenida con flores. ¿Cuántas veces lo he visto? ¡Y siempre la misma niñita rubia haciendo una reverencia! Aquí está de nuevo, rodeada por las botas de caña alta de los dignatarios y un par de perros policía atados en corto. El monstruo en persona le da una suave palmada en la cabeza y le susurra al oído. En vano busco a alguien con semblante preocupado» (p. 12). Sin embargo, es en el expandido territorio de lo poético donde Simic ofrece sus más agudas reflexiones. A distinciones entre los campos creativos relacionados con la palabra («El poeta ve lo que el filósofo piensa», p. 43), le sigue también un particular elogio del montaje, de la estética de lo fragmentario (disperso y ensamblado a la vez en un poema): «El azar como una herramienta con la que romper nuestras asociaciones cotidianas. Una vez rotas, emplear uno cualquiera de los fragmentos para saltar a lo desconocido» (p. 55); «La poesía es una manera de pensar por medio de afinidades» (p. 69). De manera complementaria, El monstruo ama su laberinto también contiene una serie de pensamientos relacionados con la levedad del verso y su poder de transformación: «Quiero mostrar a los lectores que las cosas más familiares que les rodean son ininteligibles (…) La poesía es un modo de conocimiento, pero la mayor parte de la poesía nos dice lo que ya sabemos» (p. 58). Al fin y al cabo, Simic traza un mapa en el que perdernos, pero también en el que encontrarnos, aunque la huida sea, en cierto modo, algo imposible de realizar: ya se sabe, «me dan té, / me dan café, / todo me dan de buena fe / menos la llave de la celda» (p. 49). |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS