|

DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR. LOS QUE ESCUCHAN (Candaya, Barcelona, 2023) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA Sonidos que se cuelan en el tímpano, vibraciones sonoras transmitidas al yunque desde el martillo, en el oído medio. Se meten dentro, aturden, confunden. Personajes que escuchan esas vibraciones y que dudan, experimentan la inquietud y la perplejidad; agitación, angustia: (...) y empezó a reconocer la sensación de mareo, de vértigo y de pánico que solía acompañar a la aparición de esos sonidos que de vez en cuando se apoderaban de su oído y que solamente él parecía escuchar (...) Toda resonancia se hace carne, condiciona el organismo de los personajes, su modo de estar en esta novela de Diego Sánchez Aguilar [DSA a partir de ahora]. Cuando empecé a leer Los que escuchan sentí que mi aproximación al texto había de operar (esencialmente) desde una perspectiva emocional e incluso corporal, semejante a la que experimenta Ulises en el fragmento entrecomillado más arriba. Incidir en el modo en que la lectura terminaba por afectar mi propio ritmo respiratorio e inducir en mí esas sensaciones que los propios personajes podían padecer: perplejidad, inquietud, agitación, angustia. Vértigo, pánico. Incluso ansiedad como lector. Supe que mi acercamiento al texto no había de ubicarse dentro de los parámetros de la lógica y que el abandono de todo filtro racional se hacía necesario. El abandono si cabe de mi propio cuerpo durante el proceso de lectura. Porque Los que escuchan es una novela que se lee con el cuerpo; es un artefacto ficcional que cartografía la realidad de la conciencia y el modo en que, en la actualidad, la mutilación y fustigamiento sistemático de ésta afecta a los cuerpos, a nuestra salud mental. Los que escuchan es un dispositivo narrativo que mapea la realidad o hace inventario de la psicosis contemporánea; pone en escena una perturbación que, en las páginas de la novela, tiene su origen en el sonido, en ese sonido que no cualquiera tiene la capacidad (o mala fortuna) de escuchar y que obstruye o produce interferencias en la psique de los personajes. Sonido que es puro símbolo. Sonido que no hace falta escuchar para sentir en la propia carne la enajenación e inseguridad propias de nuestra civilización que, queramos o no, muestra signos de agonía y decadencia. Si en Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino (Balduque, 2016) DSA profundizaba en la frustración y en Factbook. El libro de los hechos (Candaya, 2018) se movía en el territorio de la culpa, Los que escuchan es una novela sobre la ansiedad. Y, de algún modo, esa ansiedad se contagia al lector; infecta a los potenciales receptores de la novela. La psicosis de la que habla DSA en este libro es una psicosis extensible al género humano, a todo ser que habite nuestro planeta sin importar credo ni condición u origen; una psicosis global que, a modo de pandemia obstruye nuestro estar aquí y ahora, nuestra calma, los afectos. Tal ansiedad (la que está presente en esta novela) se hace virus verbal a lo largo de la lectura: a partir de cada página que leemos, a través de la exposición a una infección narrativa minuciosamente articulada por su autor y que, como lectores, nos contamina. Cada frase, cada párrafo se articula mediante una meticulosidad casi artificial, alien; cada palabra, cada capítulo penetra nuestro organismo y sedimenta en nuestro interior; el texto opera como microbio o germen en la conciencia lectora que se vuelve cuerpo vapuleado por un narrador inflexible en su deriva verbal, en su retórica implacable. Me aventuro a afirmar que, como lectores, somos organismos violentados por la escritura rigurosa de DSA, organismos violentados por el padecimiento y la enajenación que sufren los personajes a partir de esos sonidos que aturden a Esperanza o a su padre enloquecido; a su familia; al pequeño Andrés y su madre Asunción; a todos aquellos que escuchan más allá de lo que suele alcanzar cualquier mortal. De tal modo, lo que hiere a los personajes se traduce en nuestra experiencia lectora de Los que escuchan a través de un discurso que, de forma irremediable, nos hace vulnerables a través de la palabra, nos mete en el mismo saco que a estos personajes que habitan una ficción que se desliza en el lector como herida, fractura de la conciencia y el cuerpo: de la respiración, del ritmo de sístole y diástole; nos aboca a la misma zozobra y ansiedad a la que se ven expuestos los seres que deambulan por las páginas de este lugar terrible y bellamente inhóspito que es Los que escuchan.

Sí, la ansiedad inflama las páginas de este libro. La ansiedad acaba ocupando incluso nuestro interior; coloniza nuestras emociones. Ahí está la pericia y eficacia de un narrador que parece conocer a la perfección los resortes que hacen posible atosigar al lector, trastornar su estado físico-emocional de forma deliberada y, en consecuencia, abrumarnos, hacernos sentir incómodos a cada página que se estructura de forma obsesiva, metódica. De ahí que el cuerpo (el nuestro) sea el verdadero lector de esta obra, pues su lectura incide directamente en el modo en que nuestro organismo siente. El discurso narrativo modula de forma radical nuestra forma de estar mientras tiene lugar el acto de lectura, un acto de lectura que fluye a través de una escritura objetiva, caligrafiada a través de un bisturí que hace una incisión tras otra en el tejido de nuestra respiración, en la propia piel. El narrador que nos propone este viaje casi orgánico a través de la palabra y la ficción se caracteriza por articular una voz neutra y distante, casi maquinal. Su perspectiva revela con claridad la desaparición del ego igual que si una inteligencia artificial estuviera dictando un discurso despiadado, sin posibilidad de fuga. Los que escuchan es una máquina narrativa que disecciona el mundo que habitamos, la forma en que nuestra especie es abrumada por la depresión o cualquier otro tipo de desequilibrio mental. El narrador es aquí el virus perfecto; actúa en las páginas de esta novela como un bacilo que se inocula a través de la lectura. Sientes Los que escuchan como si a lo largo de su desarrollo resonara el eco del pensamiento de Mark Fisher en torno a nuestra sociedad, en torno a la psicosis. En la novela, depresión y enfermedad mental, trastorno biopolítico y capitalismo se confunden en una amalgama borrosa que obliga al lector a tomar aire, recuperar el aliento que se pierde al finalizar cada uno de sus capítulos (no está de más adentrarse en ellos sin parpadear: dejarse hacer en su progresión inexorable). En Los que escuchan la alucinación sonora se entreteje con la mutación climática y la incomodidad global, un spleen contemporáneo que produce vergüenza, malestar que se extiende como epidemia dentro de nuestra especie.

0 Comentarios

VIOLETA NICOLÁS. HIELO CON ESPINAS (Franz, Madrid, 2022) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA FABULOSO OASIS DE PALABRAS Nada es perfecto pero todo es bello (...y las poetas besan mejor). Nada es perfecto y todo es bello aunque el desaliento y la desazón existan. Al igual que el temblor o la luz o la trepidación. Todo eso que parece recombinarse y hacerse espectro o alien en las páginas de Hielo con espinas. Incluso (hacerse) piel / cuerpo / espasmo: (...) hazme coincidir con el cuerpo te lo pido que la letra sea de mi cuerpo que yo escriba y escuche ¿puede ser eso? ¿puedo ser? Nada es perfecto y todo es bello o (en ocasiones) una suerte de mal sueño. Algo semejante parece susurrarnos la brisa que producen las páginas de este libro según las pasas: según las yemas de tus dedos son las primeras que la sienten y acunan sus signos. Luego (date cuenta) tu respiración hace por llevar esta brisa hasta el centro cálido y palpitante de tu corazón: curiosamente se opera una transformación en el ritmo cardíaco a partir de tal brisa, a partir de ese aire en movimiento que desaloja y reordena moléculas o formas de visión. La cabeza (bajo tales circunstancias) no importa: es un elemento de naturaleza secundaria. [Déjala, ponla a un lado] Saliva, caricias o sed son más relevantes y (entonces) a la cabeza no viene (o no debe venir) ningún pensamiento racional al leer Hielo con espinas (no es necesario que ocurra y si así fuera, sería deseable y loable sabotear tal debilidad lógica: no obstante, tal afirmación no es dogma ni precepto y cada quien hace según estime). El entendimiento, la comprensión son (por lo general) conceptos sobrevalorados en determinadas circunstancias: la ausencia de pensamiento racional es una cosa bella e hipnótica. Hielo con espinas es hipnótico y bello y la descomposición de la sintaxis o del ritmo (en sus páginas) es justa y necesaria: abruma dulcemente y cautiva (igual que «el punto de fuga se hunde en la piel»). [Sácate la cabeza, ponla a un lado, eso es. Comprender es un bien (tal vez un mal) superfluo y prescindible. La cabeza, el seso es irrelevante aquí: el cuerpo, en cambio, no lo es. Tampoco la saliva: tampoco la sed] Si habitas (aunque sea temporalmente) las secciones de este artefacto poético (Estallidos, Mutante, Cuerpo Menhir), solamente brotarán trifolios/emociones/enajenamiento_e_iluminaciones que (a veces) se traducirán en palabras que (en zig zag) flotarán en el interior del plexo solar o en el aliento o en tus ojos: ahí se quedarán (idénticas a «hebras de luz» que, a decir verdad, buscan tu piel: son caricias).

Y serán palabras tales como: Brillante – Refulgente – Líquida Acuática – Brisa – Aire – Puzzle Juego o trébol - Inspiración /Espiración Aliento y temblor o cierta vibración Fragilidad hipnótica [Quizás] esferas o significados que huyen [Tal vez] un cuerpo Una mano Fabuloso oasis de palabras [«¿Qué quieren decir los poetas?», preguntará alguien algún día como alguien ya preguntara alguna que otra vez en tiempos remotos (o no tanto, tal vez ahora, mañana, a cada momento): deja (pues) la cabeza a un lado si escuchas esa pregunta] Escribir sobre un texto es (a veces) una tarea inhóspita. Incluso una traición. Una errata total, desliz. [¿Lo vuelvo a decir? Sácate la cabeza, ponla a un lado] La palabra (estas palabras) no puede(n) decir lo que ya está (de modo excelente) tejido y fabulado (y todo este discurso ni siquiera es redundante sino prescindible). Escribir sobre Hielo con espinas sea (tal vez) inasequible (aunque deseable). Si acaso sea más fácil sentir sus páginas, las palabras que se enredan en pupilas y ritmo sanguíneo. Sentir (tal vez) el verbo o la brisa: la palabra que se hace clímax y «aúlla tréboles» (Violeta Nicolás dixit). SANTI MAZARRASA. EL ASPIRANTE (Franz, Madrid, 2021) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA LA LITERATURA (NO) ES UN (PUTO) REALITY SHOW. DIVAGACIONES (Y CAPRICHOS DELIRANTES) ACERCA DE LA NOVELA EL ASPIRANTE DE SANTI MAZARRASA La eliminación de la barrera de la ficción se paga. SANTI MAZARRASA Todo acto de escritura es un acto de exhibición. Toda exhibición (si quieres que sea óptima) debe contener trazas de ficción: igual que hay trazas de soja en ciertos productos de alimentación producidos a nivel industrial. Ergo (1): la soja es un elemento para la creación de ficción (y sus derivados). Ergo (2): toda exhibición se articula a través del narcisismo (aunque no todo acto de escritura es una exhibición narcisista). Jugar con la literatura como herramienta para silenciar la tiranía del narcisismo es (siempre) un arma de doble filo. Aún así la literatura siempre juega (y no debe dejar de hacerlo) con la exhibición y el narcisismo. Eso sí: nunca debe tener presente (en ningún momento) la aprobación externa. Ergo (3): la aprobación externa es el opio de cualquier creador (la felación o el cunilingus de los que, en todo momento, debes alejarte como autor/a: Mazarrasa lo hace pese a que a Cayo, su protagonista, tal vez sea devoto del sexo oral, ¿lo es?). En consecuencia: escribir literatura de verdad va por otro camino. Al igual que hace Santi Mazarrasa en El aspirante. De hecho, El aspirante es una novela donde (como lector y aunque suene contradictorio con lo anterior) sientes la tiranía del narcisismo en la voz (en las manos, en la boca, en el teclado) del narrador (esa figura ficticia que anhela ser escuchada una y otra vez): «(...) pensar en uno mismo sólo puede ser un problema, sobre todo si se tiene la mala costumbre de hacerlo constantemente». Pero tal tiranía es necesaria para construir el asfixiante cosmos que, si te dejas llevar, es posible encontrar en esta novela: un artefacto narrativo obsesivo, desconcertante, neurótico (cuando todo eso, como lector, te subyuga). Sientes (igualmente) que el personaje/narrador/protagonista no puede escapar de sí mismo: no puede escapar de la narración, de lo que le sucede, del apartamento en el que se siente encerrado y que habita de forma enfermiza cuando su pareja abandona el hogar camino de su trabajo (en cualquier otro momento incluso). Y si el trabajo puede sentirse como una de las formas de la alienación, el espacio donde vives puede experimentarse de la misma manera (el narrador de El aspirante no deja de hacértelo saber). En El aspirante nos tropezamos con una suerte de narrador (sigamos, por favor, con él) que va deletreando su día a día, un narrador que «no es capaz de hacer nada sin convertirlo en un reality show que, a diferencia de un espectáculo, no tiene más clausura que la muerte». Casi que podría decirse que Mazarrasa indaga o deambula por el territorio de la autoficción desde una perspectiva incómoda y que se acerca a lo claustrofóbico (y que, a decir verdad, dista mucho de la autoficción narcótica que se estila). De hecho, parece vivir una suerte de confinamiento o enclaustramiento que viene dictado por un sistema que lo inhabilita como ser social. Pero, ¿quiere ese personaje retratado por el narrador (aparentemente no interno) devenir ser social? Lo social aquí es más bien una suerte de veneno del espíritu. Aunque (si te das cuenta) también resulta de igual manera la individualidad, el ensimismamiento: pura corrosión del espíritu en estas páginas (y más allá de ellas). Cuando el universo se reduce a una habitación, éste se vuelve un espacio degradante donde solamente tiene cabida un diálogo solipsista en el que el protagonista únicamente es capaz de atisbar el agujero negro de su existencia (no más que el agujero negro de la existencia al que todos miramos con cierta sombra de terror: en definitiva la realidad tan solo te narcotiza a través de puros simulacros o espejismos: aquellos que imagina Cayo más allá de su ventana indiscreta).

El aspirante es un artefacto literario donde se procede a la aniquilación del narrador omnisciente pues todo narrador omnisciente debe ser aniquilado, eliminado, desposeído de su totalitarismo (aunque ahí sigue dale-que-dale). No obstante, todo narrador omnisciente es (solamente) un maquillaje del ego. Piensa en Flaubert. O, si quieres, en David Foster Wallace. Escoge tú cualquier otro nombre. Todo narrador es un farsante y, como apunta Mazarrasa al hablar de Cayo, el protagonista, como un ser externo (y ajeno al narrador), «habla de sí mismo como si fuera un extraño». El aspirante enfoca la narrativa (o la literatura) desde una perspectiva esencialmente nihilista, con vocación de hecatombe. Perspectiva que, con frecuencia, es necesario adoptar y tener en cuenta a la hora de mirar cara a cara el hecho literario. Por eso de hacer de francotirador que dispara justo en el lóbulo frontal de la narrativa con el fin de despedazar sus estándares y paradigmas. Hacer de francotirador (sí) que incide en la idea de que todo narrador es una caricatura del sujeto que narra. Al igual que Cayo, el protagonista, es pura deformación grotesca del individuo aislado, ensimismado, pusilánime: un espectro que desearía ser más real que real. Todo acto de escritura es un acto de exhibición. Si quieres exposición realista de la psique individual, desde una perspectiva esquizorrealista. Ergo (4): el realismo es una plaga a extinguir (el realismo de la paranoia, en cambio, no: solamente tienes que escuchar las composiciones de Gyorgy Ligeti para ser consciente de ello: sus piezas orbitan en torno a los extremos del bucle y la paranoia y la desesperación). Ergo (5): todo artefacto literario (evidentemente) traduce a partes iguales vanidad y desesperación. O desasosiego. Necesidad de transmisión de información. Comunicación de los vaivenes del espíritu, su desequilibro psicótico. Incluso el cuestionamiento (casi constante) no solamente en relación con el proceso de escritura sino acerca de la propia escritura en sí: «Dice que se sienta a escribir, pero nunca tiene claro qué es lo que hace cuando escribe: de qué merece la pena que se hable, de qué merece la pena que hable él, y de qué no debería hablar porque ya se han dicho muchas cosas» (eso dice el narrador de El aspirante). Escribir o no escribir (en modo sampleo conceptual shakesperiano) no es la pregunta ni la actitud. La actitud que (a decir verdad) debemos tener en cuenta a la hora de mirar directamente a los ojos del futuro de la literatura es preguntarnos qué merece la pena. Y, como dice Cayo, «las preguntas difíciles no se responden con respuestas de mierda». JAVIER MORENO. EL HOMBRE TRANSPARENTE (Akal, Madrid, 2022) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA

LUJO BERNER. W (Boria, Murcia, 2020) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA DE INFINITOS EL HOMBRE NO ENTIENDE NADA. DIVAGACIONES SOBRE UN POEMARIO DE LUJO BERNER ...all truth is a tale I am telling myself BRION GYSIN W es amar con las venas abiertas: corazón que palpita en el verso: el verso que es una ola que es el verso que es una ola (¿no lo sabías?). Escribir es un acto de amor. Escribir W es el acto de amor de Lujo Berner para (con) la vida. W es aliento vitalista: una primavera de la mente. Tal vez con la sombra de Gregory Corso o Walt Whitman en la mollera de quien escribía W. O (tal vez) con la sombra (en modo reverso) de un Walt Disney (por eso de seguir con Walt dentro de esta historia) pero en onda subterránea y pasada (por momentos) de rosca. Ya se sabe: Walt hay más que uno. En W (inicial de Walt a todo esto) encuentras versos como los que siguen: mañana la tormenta seguirá sacudiendo el corazón de la estropeada europa Europa en minúscula, claro. Porque usar minúscula es el mejor antídoto para no tomarte en serio (cuando en realidad es la forma de ser esencialmente serio, esto es: no pareciéndolo: siempre hay que aflojar el rictus: ¿no lo sabías?): mañana la tormenta seguirá sacudiendo el corazón de la estropeada europa Pues claro: tal y como sucede ahora (y no solamente en el Hemisferio Norte: ni solamente en el hemisferio cerebral no dominante donde, de acuerdo con William S. Burroughs en La máquina sumatoria y siguiendo a Julian Jaynes en su libro The origin of consciousness in the breakdown of bicameral mind, se ubicaría el inconsciente...). Pero (olvidémonos de esto y): sigamos. Tal vez leyendo W suceda algo y: descubras vacíos que nunca podrás calmar (Lujo Berner dixit) Tal vez suceda algo y te des cuenta de que no es necesario comprender. O que no es necesario comprender(lo) todo. W (sí) es amar con las venas abiertas y, a su modo, una suerte de carpe diem: carpe diem reloaded bajo un híbrido contemporáneo de tedium vitae (que es siempre el mismo: llámalo spleen, mal du siecle, teen angst, menopausia/andropausia o cualquier otra cosa). W es carpe diem con la toxicidad que las formas del desconsuelo inseminan en la conciencia. W es una forma de jugar con el concepto del verano eterno (‘Endless summer’): pero no con la baraja de los Beach Boys, sino con las cápsulas de Fennesz: el músico experimental austriaco que puso título a su disco de 2001 tomando como referencia el documental de Bruce Brown en torno a la cultura surf y realizado en el año 1966. Carpe diem, verano eterno, andropausia mental (¿existe todo eso?). Escribir es un acto de amor que se deshace en la forma del cero. W es un acto de amor: un cuento que te dices a ti mismo (¿no lo sabías?). W conjuga palabras que (a veces) tienen sabor a comida o que se comportan como olas (y olas y olas y olas y olas y olas y olas) que te llevan hasta la arena del final del poema: morir en la arena es el destino de cualquiera (del verso, sí, del verso: la arena es la realidad y el mar es el deseo: Manrique y acólitos y demás familia estaban equivocados: por eso ruegan y ruegan y ruegan y ruegan y ruegan una oración por su alma per secula seculorum). W es el tránsito entre realidad y deseo: Cernuda en bañador surfeando en Portmán: plomo, zinc, plata, azufre, rostro, mina, negro y dinero dinero (Lujo Berner dixit) En ese tránsito (deseo que se hace real/realidad que se hace deseante) las olas te capuzan o te hacen ver el cielo. Tal dialéctica parece constante en W: hundirte o brillar, ahogarte o surfear el tedio de la alienación (eso que le sucede a todo heterónimo o a todo Malone: muere muere muere muere muere). Palabras, enunciados, versos que se escapan y que trituran las estructuras fatales (y fractales) de las funciones del lenguaje (y que las subvierten: se las comen, son retorcidas, garabateadas, regurgitadas, incluso tachadas: acertando a crear una respiración propia, psicoterapia verbal que se vuelve estrategia de supervivencia: chakra of my mind...). Modos de hacerlo: (tal vez) deletreando: las imágenes siniestras de un mundo que se va a la mierda (Lujo Berner dixit) O acaso mediante: el recuerdo de los besos con lengua en mitad de un fukushima de los impulsos (Lujo Berner dixit) Otra vez la minúscula: f de Fu(c)kushima. W es escribir con minúscula: porque usar minúscula es la medicación adecuada para ser eTER(N)o. W es sentir el peso de la realidad (aunque ese peso /ese beso/ no sea minúsculo): el peso de la realidad por una lluvia que: cae horizontal y pica como mil agujas hipodérmicas (Lujo Berner dixit) A veces parece que sólo resta: entrecerrar los ojos y esconder la cabeza (Lujo Berner dixit) Pero no te escondas (o no lo hagas todo el tiempo: igual que avestruz en agujero) porque W es una suerte (o mezcla) de cotidianidad deslumbrante (y por momentos: delirante) en el uso del lenguaje (de la boca que pronuncia el verso: o el peso de la realidad que muere en la arena: lo sabías, Manrique, sé que lo sabías: y tus acólitos y demás familia lo sabían también: por eso ruegan y ruegan y ruegan y ruegan y ruegan a Santa María [siempre Virgen] una oración por tu alma per secula seculorum). Sigamos (u oremos pues): W es la combinación de palabras (aparentemente) triviales con otras de (sofisticado) aliento poético y que deja tu percepción lectora en modo vibratorio: sueño es el coeficiente de fricción natural de la realidad con el deseo (Lujo Berner dixit) Así juegan las palabras en W: haciéndote sentir el beso de la realidad (a veces amargo / a veces con sabor a mito o peces: peces peces peces peces peces que se meten dentro de una ola y de otra ola y de otra y de otra y otra y otra y otra).

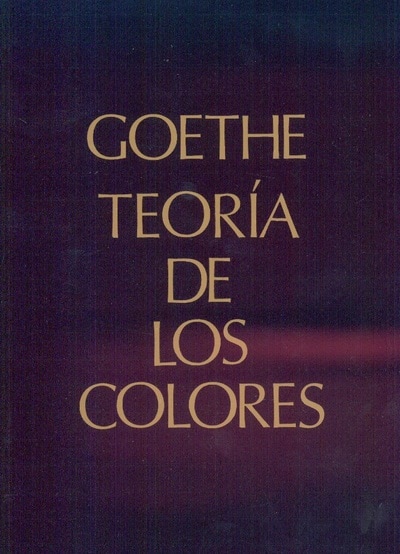

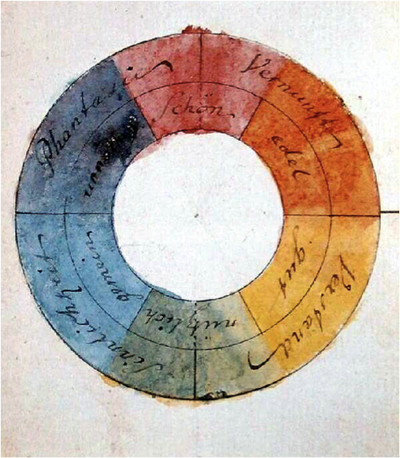

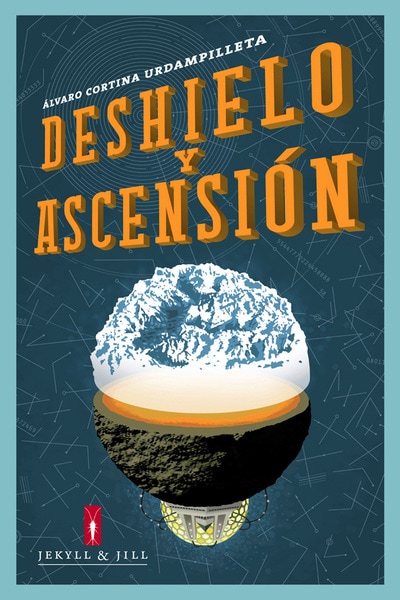

Aquí el lenguaje es sueño/deseo: una forma de expresión (o expansión) de la realidad [a través del sueño/a través del deseo]. PERO (también) es una forma de EXPRIMIR la realidad (sí: en mayúsculas). (...) expresar/exprimir la realidad (sí: esta vez en letra pequeña). W es poesía paradójica e iluminada, vital(ista): con el estilo del viento y el ritmo que planea o salta en un verso húmedo de saliva o agua marina (¿no lo sabías?). ÁLVARO CORTINA URDAMPILLETA. DESHIELO Y ASCENSIÓN (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA NARRATIVAS POLÍPTICAS: DE LA TUNDRA AL ESPACIO EXTERIOR. (Notas en torno a una novela cromática de Álvaro Cortina Urdampilleta) En un mundo que realmente se ha vuelto del revés, la verdad es un momento de falsedad. GUY DEBORD Conozco este sitio… ¡Es maléfico! MOEBIUS 1 Toda novela debe romper con las verdades establecidas y, a su modo, proponer nuevas ideas, conceptos que se salgan de aquello a lo que estamos acostumbrados de tal forma que iluminen la realidad desde una perspectiva diferente. Si la novela que tenemos entre manos no logra tal propósito, estamos entonces ante un artefacto literario que es más deudor del entretenimiento que del arte o que, sencillamente, reproduce patrones que funcionan dentro del mercado editorial con beneficios sustanciosos para editores y autores. Todo ello dentro de una perspectiva más industrial que artística, evidentemente. Sin menospreciar ni alabar a uno u otro, arte y entretenimiento tienen sus propios territorios y sus correspondientes habitantes, seres que pueden deambular por uno u otro campo igual que animales anfibios ocupan ámbitos tan dispares como el agua o la tierra firme sin ver peligrar su vida. Teniendo presente lo anterior, debemos tener en cuenta que Deshielo y ascensión de Álvaro Cortina Urdampilleta supone un punto de ruptura, una suerte de romper con esas verdades establecidas de las que antes se hablaba, de ir más allá de ellas. Y cuando hablamos de rupturas o fracturas podemos hablar, sencillamente, de la transformación de los significados que una palabra pueda tener (algo que sucede con el uso que los hablantes hacen de la lengua, algo que sucede con algunos aciertos poéticos dentro de la literatura). En ese sentido, el propio título del libro no avanza lo que encontramos finalmente en sus páginas, sino que revela otra realidad bien distinta, siendo muy sutil el modo de proceder de Cortina Urdampilleta a la hora de llevarlo a cabo. Podríamos entonces decir que el autor (desde el mismo título) comienza a subvertir una serie de conceptos que, en ocasiones, pueden tomarse como inmóviles, estáticos. Aquí, por ejemplo, el deshielo no significa la promesa de la primavera o el renacimiento de la vida después del invierno polar. E igualmente la ascensión no significa, en su caso, un viaje vertical como podría ser el de los místicos, un viaje vertical donde la ascensión tendría su final en la iluminación, un modo de ella tal vez. Como tampoco traduce la búsqueda del aire puro que quizás podría animar a los alpinistas. La voluntad semántica de conceptos tales como deshielo o ascensión son desenmascarados en esta novela: quitar máscaras, sin duda, es aquello que toda buena narración debe perseguir y buscar en cada una de sus páginas. Sobre todo si lo que se pretende es crear un texto que vaya más allá de La Corriente Principal (ese flujo que viene dictado por los gurús y mandarines de la cultura y su industria). Y Cortina Urdampilleta lo consigue en Deshielo y ascensión. Lo logra, entre otras cosas, manejando diferentes narradores a lo largo de una novela que susurra al lector la fragilidad de casi todo aquello que nos rodea. La estructura narrativa de Deshielo y ascensión se caracteriza por contar con cuatro voces que construyen el relato de forma independiente, complementándose entre sí y ampliando la visión que cada uno de los narradores tiene de los hechos. Eso es lo que, a primera vista, podríamos decir. De hecho, esta estrategia narrativa permite (al igual que el Políptico de las estrellas que pinta Anselm Des Près en esta novela) que la focalización sobre los hechos sea múltiple de modo que no encontramos una sola perspectiva sobre los mismos. No obstante, más que configurarse como un caleidoscopio narrativo en el que las diferentes voces se complementan y ofrecen distintos puntos de vista sobre un mismo hecho, lo que encontramos aquí son diferentes relatos (relatos en el sentido amplio de su acepción). Así, y aun compartiendo una indudable base narrativa común, las cuatro voces que aquí se dan cita se caracterizan, más bien, por imprimir un continuum narrativo a la acción que, en cierto modo, va variando e introduciendo nuevas tramas y personajes que (a modo de políptico) aparecen vinculados entre sí precisamente por la figura del narrador de turno que, desde su propia perspectiva, retoma el argumento previo para desarrollar otro nuevo que, tangencialmente, está relacionado con el que le precede y, al mismo tiempo, lo amplía. 2 Prestemos atención ahora a estas palabras que, a continuación, vienen: Pero, ¿contra qué se lucha ahí arriba? Subimos a las montañas porque son aristocráticas, porque aquello es más puro, el aire es más puro. Es una persecución del aire, en buena medida. Pero yo no pienso que ascender más allá de la atmósfera y llegar al mundo estático y muerto, sonambúlico, justo como el mirar de la señora, Solange Heddar, sea algo así como subir. Son palabras que pone sobre la mesa el narrador de Abadía de Isenheim (cuarta narración de la novela). Sin duda alguna, esta cita subraya a la perfección esa idea de desenmascaramiento de conceptos que, al principio de este texto, se comentaba. Así, tal y como ya se sugirió en párrafos anteriores, la ascensión no tiene aquí nada que ver con subir, sino que por el contrario (y de acuerdo con su autor o, más concretamente, con uno de los personajes que hace de narrador) «es más bien enterrarse», palabras que aparecen en Abadía de Isenheim. La ascensión es siempre (por ejemplo dentro de teorías y prácticas místicas) una suerte de crecimiento en pos de la iluminación. Pero no hay aquí altares de la luz. Nada de eso. Tampoco encontramos iluminados (ni alumbrados). No hace falta, no es necesario: aquí el propósito es otro (el contrario, sobre todo eso), si bien en Sitka damos con un pintor, Anselm Des Près, cuyo trabajo plástico gira en torno a la religión y los diversos trabajos que una comunidad de Testigos de Jehová le encarga. Sin embargo, en las páginas de Deshielo y ascensión nos tropezamos más bien con personajes escépticos que se asoman al abismo y que ven, de cerca, los ojos de la muerte y la destrucción pese a cierto aliento místico que envuelve sus pasos: (…) cada cosa que acudía a mi cabeza, adoptaba una forma mística. La ascensión a la que aquí asistimos no es más que un viaje espacial. Así de sencillo, poco más. Solamente una elevación de carácter físico, un alejamiento de La Tierra. Y ese viaje, más allá de la atmósfera terrestre, es en las páginas de esta novela una forma de asomarse a una sima, una mirada al vacío, una contemplación de la oscuridad por el predominio —a nivel cromático en el paisaje espacial que atisbamos— de colores negros, apagados, que al mismo tiempo traducen desolación y frialdad. Unido a esto, el narrador precisa que la vida en el espacio es, en realidad, imposible, si no fuera por el uso de la tecnología: Sin la mediación de la técnica, dormida, como las inteligencias artificiales, ni siquiera podríamos deambular sin saber por qué, por ese frío que nunca sentirá el hombre. Todo aquí (en Abadía de Isenheim) parece estar inanimado, muerto en vida, congelado: El frío de los astros, un frío sin propósito ni viento. Todo se aletarga, carece de utilidad, de fin en sí mismo: Sentidos como el olfato son del todo inservibles en el espacio. No hay nada que hacer. La vida en el espacio es, según Cortina Urdampilleta, sinónimo de aniquilación, algo de lo que se escapa gracias a la tecnología, a las máquinas, máquinas e inteligencia artificial que salvan al individuo de una segura y gélida muerte en el espacio exterior. Se podría hablar entonces de una vida simulada en el cosmos, lejos de la tierra, un simulacro que entra en contradicción con el concepto de ascensión, entendido éste como crecimiento, ir más allá. Todo, a decir verdad, se convierte en apariencia de realidad en el ámbito espacial (exactamente en la cuarta narración que compone esta novela polifónica) puesto que: (…) todo el que sube se lleva arriba un pedazo de mundo sobre el que pensar, porque frente a uno no hay nada. El espacio es el vacío absoluto, pero un vacío que tiene que ver con la muerte y el frío. Cualquier cápsula que viaja más allá de los límites borrosos de nuestra atmósfera se introduce en una realidad absolutamente diferente, una realidad que supondría la muerte del individuo sin la ayuda de los avances técnicos de la ingeniería aeroespacial. Y el sueño eterno se hace también protagonista dentro de las palabras de este narrador, puesto que nos acerca de modo incuestionable a una situación de la que no se puede escapar: una estación espacial que no es otra cosa que una abadía más allá de la atmósfera terrestre donde los monjes se dedican a la meditación y la oración, donde viven aislados del mundo en su burbuja que, al final, se convertirá en una burbuja de muerte. Así, si en la abadía galáctica encontramos la muerte alrededor de la misma, en la Base de Furth o Sitka, y más concretamente en las afueras de esta ciudad en Alaska (que vertebra buena parte de los espacios narrativos donde discurre la acción), asistimos a la aparición de aquella a consecuencia del deshielo. De tal modo, el deshielo que, sin duda alguna, puede traer el despertar de la vida, la llegada de la primavera y todo lo que ello conlleva, no se presenta aquí de esa forma sino, precisamente, como todo lo contrario ya que el retroceso de hielos y nieves con el descenso de la temperatura hace posible la aparición de unos líquenes altamente tóxicos que llevan a la locura a quienes inhalan los gases que de ellos emanan: No quiero ni hablar de los terribles informes que recibimos sobre las granjas apartadas de los suburbios de la ciudad. Familias enteras saltaban por los aires movidas por secretas pulsiones. Locos, suicidas pululaban hablando solos por el extrarradio como si el demonio los persiguiera o los poseyera o les hablara. Crímenes innombrables o casi innombrables de puro absurdo. De tal manera, deshielo y ascensión se configuran aquí como preámbulo de la muerte, el prólogo que lleva hacia la enajenación y la destrucción. Enajenación y destrucción que, más adelante, tendrán que ver con la oscuridad, con el espacio exterior, un cosmos que sólo es un páramo de aniquilación, un desierto oscuro, insondable y negro, ese color que parece monopolizar la visión del narrador. 3 Y ya que estamos con cuestiones de índole cromático, pensemos entonces en el color, por ejemplo, ese color que varía en virtud del narrador que maneja los hilos del argumento y que se amplía y varía con el cambio de voz que relata la historia al lector. Pensemos en una percepción subjetiva del color. Hagamos eso. Pensemos, entonces, en Goethe, por ejemplo. Goethe atribuía a los colores un valor determinado. Lo hacía en su Teoría de los colores. En ella Johan Wolfgang establecía una suerte de diagrama de la mente humana dando a cada color ciertos valores. Si pensamos un poco en ello, podemos decir (sin problemas) que Álvaro Cortina Urdampilleta juega con el espectro cromático en su novela Deshielo y ascensión. Y lo hace imprimiendo un significado al color que entra en juego en los diferentes fragmentos de los que se compone este libro, a través de la percepción cromática de los diversos narradores que, aquí, tienen cabida y que prestan atención al espacio que les rodea y a través del cual construyen la trama, la historia que llega al lector. En todos y cada uno de los narradores encontramos una atención hacia el entorno circundante y, en concreto, hacia los colores que lo componen. Hay incluso una delectación descriptiva del paisaje. Sobre todo en la primera narración. Sin duda alguna, Deshielo y ascensión es una novela en la que el color del paisaje, el color de los escenarios por los que discurre la acción y por donde transitan los personajes tiene una importancia fundamental, una relevancia que quizás no pueda ser aprehendida en una lectura superficial pero que, a decir verdad, compone de forma estudiada la escenografía donde se desarrollan los cuatro fragmentos que forman la novela, este políptico de la tundra y las estrellas. Si pensamos o nos centramos en los colores, en la primera narración (Hommstadt) encontramos la presencia del blanco que polariza la visión del narrador. Es un blanco que invade todo aquello que cae en la retina del observador, de aquel que traslada al lector el argumento: el señor Erikson-Vargas. Es un blanco que, a veces, puede confundir y que lo ocupa todo: No había más que aquella inmaculada potencia sobre el horizonte de un océano en parte común, y en parte muerto, y en parte vagamente irreal. Era imposible permanecer ausente, aislado de semejante ataque sensorial. Es un blanco casi nítido y perfecto que tiene que ver con el hielo y la nieve, ese hielo y nieve al que se enfrentan desde sus puestos de vigilancia los dos cazadores sobre los que gira la narración en sus primeras páginas. Es un blanco que parece más real que cualquiera de las peripecias que a lo largo de sus páginas puedan narrarse: Toda amenaza, toda tristeza, toda verdad se transfiguraba mágicamente en aquel disco blanco que pendía frente a nuestro ventanal. Un blanco que casi nos habla de cierta purificación, semejante a la que se puede sentir en el desierto, semejante a la que encontramos en las narraciones de las primeras expediciones al Polo Sur de exploradores tan singulares como Roald Amundsen o Scott Charcot o incluso en algunos de los pasajes de la ficción lovecraftiana que encontramos en En las montañas de la locura. Un blanco que lo filtra todo, que lo invade todo, tal y como apunta Stefano Lenz, narrador de La base de Furth / Isoko Lithium-3000, tercera historia que compone esta novela: Todo era blanco. Los armarios de la despensa, las camas, el microondas, el frigorífico y los armarios. El color del invierno continuaba ahí dentro. El paisaje aquí tiene incluso una dimensión mística, de clarificación, aunque ésta pueda llegar a confundirse con la enajenación y el delirio tal y como ocurre al propio narrador Erikson-Vargas. No hay más que nieve y hielo, un hielo que, según se acerque la primavera, irá desvelando o dejando pasar a un primer plano la muerte, la destrucción. La llegada de la primavera, como ya se ha indicado más arriba, supone la aparición de gases tóxicos liberados por musgos y líquenes que, durante el invierno, permanecen en estado de (llamémoslo así) hibernación y que, solamente con el descenso de la temperatura comenzarán a liberar toxinas que afectarán a la percepción y al entendimiento del propio narrador de Hommstadt, sobre todo a ojos de los demás que, debido a los líquenes y sus gases, considerarán que Erikson-Vargas ha sufrido de alucinaciones desde el primer momento en que abandonó su seguro refugio de caza. Algo que queda patente en La Base de Furth / Isoko Lithium 3000, en las palabras que emplea Stefano Lenz que, como continuador de la historia de Erikson-Vargas, nos dice: Conocimos el efecto de los líquenes naranjas y rojos sobre los seres humanos, cuando, durante el pasado deshielo, un compañero de la base inhaló las partículas venenosas que estos liberan. Nos dejó a todos el recuerdo desasosegante de una enajenación profunda, porque no supimos qué hacer con él. Los meses del verano tenían un punto maléfico, mimetizado tras un fondo de discutible belleza, de charcas y flores mínimas. En un primer momento, el narrador de este relato nos hace conocer la base minera de Furth, sus rutinas, la vida en familia que allí lleva amortiguada por la escucha casi constante de la música de Schubert o Liszt, entre otros. Más adelante, como él mismo indica, se dedicará a observar la naturaleza: (…) ahora debía dedicarme a la contemplación de los paisajes. Tal contemplación se inicia, precisamente, en el momento en que comienza una travesía marítima bordeando la costa, pasando cerca de pequeñas bahías dentro de un barco desde el que el paisaje nevado es sustituido por el mar, por el océano: Aquel lugar abandonado evocaba el nacimiento de algo trascendental y cósmico (…), convergencia de roca erguida y exaltada sobre el latido de la onírica marina ante nosotros, con el agua que extendía su imperio líquido hacia el cielo y el sol y que se confundía en esa lluvia rápida del oleaje que a veces recorría los cristales del Valence II (…). Stefano Lenz es testigo de la deriva de los icebergs sobre la superficie marina, esos icebergs que, a su modo, siguen perpetuando el blanco, su presencia, dentro de Deshielo y ascensión, frente a la lógica acuática y azul del océano. No obstante, la antítesis del blanco y de sus posibles valores, significados o aquello que deseemos otorgarle al color se dibuja a la perfección en el último fragmento de esta novela, en Abadía de Isenheim, al que ya hemos hecho alusión en algún momento. Aquí todo se oscurece y adquiere tonos sombríos. Al igual que en la tundra el blanco era el color predominante dentro de las páginas de Hommstadt, encontramos en Abadía de Isenheim que el espacio exterior y su oscuridad ingrávida monopoliza el espectro de color: En el espacio no sucede nada, no cabe, por ejemplo, un amanecer. ¿Y si un día un sol más grande que todos los soles juntos amaneciera en lo oscuro? Incluso encontramos ciertas reminiscencias de literatura gótica (pero en el espacio) en el pasaje donde se habla de Eco III, el pequeño cementerio que orbita a cierta distancia de la abadía:

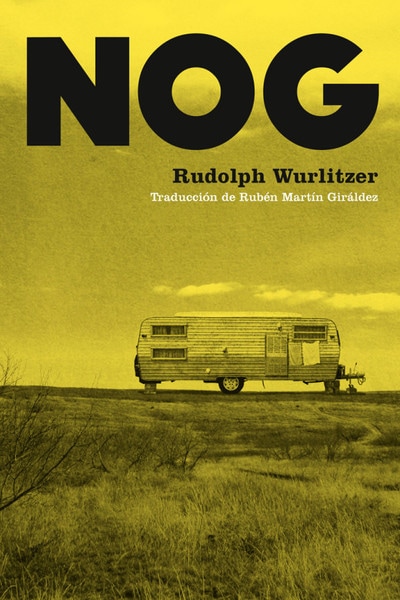

Al salir a Eco III, a su atmósfera mortuoria, rodeados de caminos de piedra y setos falsos, rectilíneos, perfectamente cortados, geométricos, pensé que ojalá no fueran destruidos también (…). Había largas cadenas que bordeaban las avenidas, para que el visitante se agarrara a ellas sin flotar. Sin duda alguna, la oscuridad dominante en esta narración supone también la colonización de ese diagrama mental del que hablaba Goethe de modo que el negro se convierte en metáfora cromática que sintetiza, desde una perspectiva visual, la verdadera naturaleza de esta novela que en sus primeras páginas revelaba un fulgor blanco y nevado pero que, según nos aproximamos a su final, muestra al lector el verdadero significado de todo lo que aquí maneja su autor: la precipitación hacia la muerte, la extinción. Deshielo y ascensión es una novela en la que los personajes que habitan sus páginas suelen salir mal parados, vapuleados por los acontecimientos que, en más de una ocasión, los llevan hacia la disolución y, en definitiva, la muerte. Una novela que, a modo de cubo de Rubik, compone una historia donde el color, como ya hemos dicho, anima el pulso narrativo, la atmósfera por la que deambulan estos personajes abocados a una destrucción que, poco a poco, les sorprende sin que ellos puedan hacer nada para evitar, en muchos casos, una suerte de destino fatal que se traduce, a la perfección, en las palabras de Solange Heddar al hablar de la pintura de Anselm des Près: Pero Dios estaba ahí, terrible, ajeno, sanguinario, cruel, benévolo, monstruoso, bello y reflejado. Y yo comencé a adorarlo, en aquellas sangres, en aquella naturaleza exaltada. RUDOLPH WURLITZER. NOG (Underwood, Madrid, 2017) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA No es que yo fuera un completo idiota, que no recordara nada João Gilberto Noll Wurlitzer, Rudolph (Cincinnati, Ohio, 1937). Ochenta años le contemplan. Ochenta años de un narrador aún en vida que en Nog (1969) se mueve por un territorio borroso que tiende a no dejar claros los límites entre la memoria y aquellos recuerdos que parecen ser creados para dar sentido a la realidad que al protagonista-narrador rodea, recuerdos que la propia voz que cuenta la historia parece construir como forma de mantenerse a flote y sobrevivir. Una voz, un personaje obsesionado por recordar, por recomponer una historia y, en definitiva, una narración de la que, a propósito (y en sugerente contradicción con lo anterior), parece estar perdiendo el hilo. Y sencillamente sucede así porque el relato de una vida, de una historia, de cualquier cosa que alguien desee contar, se compone siempre de ciertas partes de sombra difíciles de transmitir, complicadas de recordar. —Todo relato, toda leyenda, todo mito que se propone como inexpugnable e inmóvil miente, podríamos inferir del texto de Wurlitzer. Y eso es precisamente lo que el autor parece querer desmontar: la inquebrantable veracidad del relato. Porque toda narración contiene fisuras (o debe contemplarlas, contenerlas). Nog, en ese sentido, es una apuesta por la sinceridad narrativa, un órdago a la verdad (y las mentiras que ésta siempre conlleva). Nog no miente (por decirlo de alguna manera), no engatusa a quien se acerca al texto con triquiñuelas y trucos, no engaña al lector, no vende una verdad a éste. Más bien lo desorienta (la propia realidad es, a decir verdad, una experiencia sin brújula, un no saber hacia dónde ir, un desconocer cuáles son los elementos que apuntalan la trama de la misma). En ese sentido, Nog es una apuesta por la confusión. La narración de la confusión. Esa confusión que alimenta el ritmo vital de todo individuo. No saber, no decir, no recordar, no tener claro hacia dónde se dirige uno mismo. Un desconcierto que se filtra a todos y cada uno de los pasos que el protagonista da a lo largo de las páginas que componen esta novela que se mueve en un territorio que puede recordar la narrativa de Beckett o la del brasileño João Gilberto Noll en Harmada, incluso las novelas que componen la Trilogía involuntaria del uruguayo Mario Levrero. Wurlizter (sí) recuerda a Levrero en el modo en que sus personajes habitan los espacios, en la especial forma en que el protagonista de esta novela deambula y se tropieza una y otra vez a través de ellos animado por un impulso de curiosidad y amnesia que le hace comportarse con inquietud ante lo que le rodea, frente a aquello que a su alrededor tiene. Hay en el narrador una suerte de escepticismo que le hace interrogarse sobre todo (acerca de lo que sucede, en torno a lo que ha ocurrido antes, sobre lo que terminará teniendo lugar después). El escritor de Ohio dibuja la singular manera (errática, vagabunda) en que un personaje (que hace las veces de narrador) se mueve por un territorio desconocido y conocido a la vez. Nos relata la forma de moverse a través de los diferentes espacios por los que discurre la novela que, en ocasiones, recuerda estructuras laberínticas o, sencillamente, ámbitos de los cuales no se puede escapar con facilidad, lugares a los que te ves ligado de una forma completamente involuntaria y absurda, tal y como ocurre en La ciudad o El lugar de Levrero, situaciones donde los personajes parecen ir a la deriva, igual que Meredith, Lockett o Nog, esas figuras —entre otras— que aquí introduce Wurlitzer y que parecen tan perdidas como aquellas que se daban cita en Two-Lane Blacktop, largometraje de 1971 cuyo guión escribiera el propio novelista y que, a todas luces, es una road movie nebulosa y simbólica donde pueden entreverse algunas de las características presentes en Nog.

Una suerte de inconsciencia parece habitar a los protagonistas de esta novela, una inconsciencia que recuerda esa falta de claridad y certeza que se da en los personajes del brasileño Noll en, por ejemplo, su novela Lord o que enlaza con la tradición beckettiana de una existencia absurda, incomprensible y, en ocasiones, cruel. No hay verdad, no hay sermón en Wurlitzer. No hay mentiras (o todo, en realidad, forma parte de La Gran Mentira). Solamente damos con personajes desorientados que padecen algo que podríamos llamar descomposición o desarticulación de la identidad, desintegración de la conciencia, metáforas puras de individuos que parecen intuir la necesidad de resolver un acertijo, que desconocen el modo de interpretar los jeroglíficos que la realidad, a cada paso, pone frente a ellos (o, en definitiva, frente a nosotros). Algo así, algo en cierto modo muy sencillo y, a la vez, de extrema complejidad. Una aventura narrativa donde no hay nada claro, donde no hay compasión con los seres que habitan sus páginas, una ausencia de compasión que tiene que ver con la desorientación o con un caos que se hace cotidiano y que produce fracturas en la memoria de esos personajes. Nog se construye a partir de la absoluta erradicación de los paradigmas narrativos que hacen asimilable, comprensible, regurgitable una narración estándar, convencional, de modo que su lectura se configura como un acto que no resuelve nada, no es necesario hacerlo. No es preciso que nadie te diga nada, no hace falta que nadie te convenza de aquello en lo que cree. Eso es Nog: algo que se te mete dentro, igual que un virus, y que subraya la total falta de certezas, que dibuja la incertidumbre tal y como debe hacerse, sin dejar atisbos de luz y claridad, pero siempre a través de una prosa sencilla, accesible, incluso musical. Ausencia de evidencias o artículos de fe en una atmósfera de desengaño y sombras esquizorrealistas. Todo es así, siempre es así. ¿Aún crees, querido lector, que lo sabes todo? ¿Aún sigues pensando de ese modo? |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS