|

AGUSTÍN MARTÍNEZ. MONTEPERDIDO (Plaza & Janés, Barcelona, 2015) por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ Conozco a Agustín Martínez hace ya unos veinticinco años y es para mí como un hermano. Durante nuestra adolescencia ambos pergeñábamos cómics y fanzines, que luego nunca publicábamos, en el bajo de su casa de Lorca y escuchando a The Cure, y poco después él ya empezaba rodar sus primeros y muy locos cortometrajes. Han sido muchos años, desde entonces, de conversaciones y de intercambio de manuscritos, de largas borracheras veraniegas discutiendo de cine y de novelas, de proyectos infinitos. Es, pues, como decía, un hermano para mí, y lo digo con emoción y con orgullo después de leer su primera novela publicada, Monteperdido. Así que quizás esto no pueda ser una reseña al uso, pero es que si algo no va a necesitar esta novela es la reseña cómplice de un compinche. ¿Por qué? Bueno, creo que respondiendo a esta pregunta acabaré haciendo, finalmente, una reseña. Pero también adelanto que, antes de salir a la venta, la novela ya ha vendido sus traducciones al alemán y al francés. Y que, una vez ha desembarcado en las librerías, lo ha hecho con una gran tirada: los editores saben que manejan, con esta obra, uno de esos raros casos en los que se conjugan calidad y comercialidad. Definitivamente, Agustín Martínez no va a necesitar para su novela de una reseña cómplice, y ahora que creo haber dejado claro el porqué, voy a tratar de explicar por qué me ha gustado mucho Monteperdido. “Pueblo pequeño, infierno grande”, dicen. Es la idea que subyace en historias ya clásicas del cine o la televisión como Fargo o Twin Peaks, y es también uno de los motores de Monteperdido. Solo que en esta novela no cabe el humor negro de Fargo ni el delirio constante de Twin Peaks, por lo delicado del caso narrado en el libro: dos niñas son secuestradas en un pueblo de montaña y cinco años después reaparece una de ellas, ya adolescente, entre los restos de un coche estrellado y junto al cadáver de un hombre; se reinicia la investigación y un amplio elenco de personajes comienza a desfilar ante los nuevos encargados del caso, pertenecientes al SAF o Servicio de Atención a la Familia, de la Policía Nacional, en cuanto se desplazan al apartado núcleo urbano de Monteperdido: el inspector Santiago Baín y la joven subinspectora Sara Campos. Esta última, Sara Campos, se revela pronto como la protagonista de la obra, y en su personalidad se conjugan la fortaleza y la fragilidad, una mezcla perfecta para enfrentarse al delicado y terrible caso, el del secuestro de niños y la pederastia. Tenemos, por lo tanto, la resolución de un crimen en un pueblo fronterizo de montaña, como en Twin Peaks —allí cerca de la frontera entre EEUU y Canadá, aquí cerca de la frontera entre España y Francia—, pero sin la deliberada extrañeza entre posmoderna y psicótica de David Lynch; lo que sí vamos a tener, como en las citadas obras magnas de Lynch y los hermanos Cohen, es atmósfera, mucha atmósfera. Agustín Martínez se mueve en la frontera entre el género negro y ese otro género, tan discutible y discutido como reconocible, del best-seller: un tipo de prosa que pudiera entenderse como la traducción de una historia para el cine o la televisión a formato de novela, sin que ello devenga en algunos casos, como este, en merma de su calidad. Y es que en Monteperdido tenemos también género negro no solo por la historia, sino también por la forma en que se nos cuenta, por la cualidad de una prosa que avanza muchas veces con una sucesión de puntos y aparte orquestada de manera tan resolutiva como vibrante, con la fuerza de un latigazo. Aunque debute ahora como novelista, Agustín Martínez trabaja desde hace quince años como guionista de series de televisión y conoce, por lo tanto, todos los resortes para que una historia de ficción te mantenga atrapado. Dichos resortes funcionan aquí, en Monteperdido, como los engranajes de un reloj infalible para hacer avanzar la historia, a lo largo de sus casi quinientas páginas, y uno simplemente no puede dejar de leer en ningún momento. Y la máquina perfectamente engrasada de la trama nos conducirá a un final a la altura, no solo por lo que supone de resolución y clímax del argumento, sino también por lo que tiene de clímax de su forma, de un estilo que hasta el momento permanecía prácticamente supeditado a lo narrado y nunca por encima: será en esta resolución final cuando el autor se permita tomar todo lo que ha conducido hasta allí, y a nosotros con ello, para suspenderlo —y suspendernos— en un poderoso ejercicio de narración en el que el tiempo se ralentiza y casi se detiene, imagen perfecta del vilo en el que la historia nos ha mantenido todo el tiempo. Entrar, así, en esta novela, es encender un dispositivo que no se detiene hasta al final, y que precisamente justo antes del final sucederá a cámara lenta, lo hará durante un largo instante detenido para que admiremos todo lo que ha sucedido para que lleguemos hasta allí, para que hagamos recuento del camino, de toda esa narración dispuesta de una forma tan inteligente como implacable para mantenernos expectantes, enganchados a ella en cada página, y hacernos reflexionar cuando cerramos el libro sobre una de las peores lacras de la sociedad humana, uno de los crímenes más horrendos imaginables, a través de los ojos de la inocencia de los personajes, y de su crueldad, y su fragilidad. Y también de su aislamiento: el de las víctimas directas, pero también el de un pueblo presa de su propio infierno. Faulkner afirmaba que ser local era la mejor forma de resultar universal, y el infierno de este pequeño pueblo de montaña, encerrado en sí mismo, en sus propios demonios y fantasmas, queda metaforizado en la imagen de uno de sus personajes, el novelista local, que afirma estar siempre escribiendo narraciones que nadie ha leído, porque después jamás termina, y que además se supone las escribe en patués, el dialecto local, es decir para casi nadie.

Se dice que la infancia fue un invento de los novelistas británicos del siglo XIX, con Charles Dickens a la cabeza y su denuncia de los abusos que contra ella cometió la Revolución Industrial. Y es que también en el XIX inventan los novelistas la denuncia, a través de la ficción, de los peores aspectos de la sociedad. Agustín Martínez, definitivamente, ha urdido una novela que ningún lector podrá dejar de leer, una vez empiece a hacerlo, ni podrá quedar indemne ni sentirse ajeno, al terminarla, de todos los monteperdidos de la realidad.

0 Comentarios

BEATRIZ RUSSO. NOCTURNO INSECTO (Tigres de Papel, Madrid, 2014) por PEDRO GARCÍA CUETO El nuevo libro de Beatriz Russo, gran poeta y mujer de gran capacidad imaginativa, es un acercamiento al mundo de los sueños, un espejismo donde la belleza del poema cobra resonancias. Habla de los espacios interiores, donde los seres cobran vida, tan pequeños como los insectos, meticuloso acercamiento a la vida y sus criaturas, desde la mirada de la mujer que reflexiona sobre su lugar en el mundo. Para la poeta la niñez es un lugar edénico donde vivió el entusiasmo de la vida, la distancia en la cual se vertebra el paso del tiempo, como el poema que abre el libro, donde la mujer y la niña se conjugan, son espacios que vuelven, de arena y vidrio, como si el tiempo fuese un reloj de arena y un espejo, donde la vida nos envuelve, en mil prismas: Entre la mujer y la primera niña hay un espacio de arena y vidrio. Gira el tiempo en su moción irreverente como un diábolo de esquirlas. Me incomoda su simetría. La vida nos hace nadar en sus espejos, esos ángulos simétricos donde nos vemos y desaparecemos, como si fuésemos olas del mar, para la poeta, la vida es un círculo, lugar de inicio y de fin, que vuelve, como en el eterno retorno de Nietzsche a su comienzo, la mujer que fue niña vuelve a ser niña cuando va siendo mayor, simbiosis de la vida, principio y fin unidos. Pero la poeta en este libro va más lejos, va trazando un horizonte de imágenes, va conjugando con hilo fino el tapiz del cuadro, va esmerándose por enfrentarse al mundo onírico que late dentro de ella, el de la niña-mujer que sigue viviendo en ella. Poemas como el IV, cuando dice: Se abre la puerta, cede la cerradura al ímpetu de la llave. / La madera tiene el brillo de mi desnudez. / El insecto se mece sobre mi piel pausada con su muñón / de gloria. / Me duelen las comisuras de los labios y apenas / me he reído. Niña que se ve en el espejo del tiempo, la madera que nos envuelve a todos ante la muerte, el ataúd donde descansa el cuerpo y el insecto que roe nuestros restos, parecen los presagios de ese futuro que vive en la mirada, la presencia de la muerte, desde la plenitud de la vida, una sombra que vive y descansa en la mirada de Russo. En el libro late el cuerpo, siempre herido ante la madera, el viento, el acero, todo aquello que va provocando el asombro del tacto, el poemario es sumamente táctil, los poemas se tocan, son como cuerpos que nos seducen desde el deseo y la decepción, son como rostros y restos de esos rostros, invitan a amar y a sentirnos desolados tras el estupor y el asombro de los cuerpos tras el acto amoroso.

Si la primera parte, ‘Las hormigas furiosas’, es un paseo por el amor y la muerte, parafraseando al famoso título de la película de Huston. En ‘Grueso ojo de facetas’ late en poemas en prosa la búsqueda de los cinco sentidos, para culminar en el tercero, ‘Entre la planta y el pájaro’, a través de poemas cortos, esta sinfonía que es el libro, donde se pueden ver diferentes movimientos, los poemas extensos para hablar del tacto, la mirada, el lento escuchar y rumor del mundo, a unos últimos poemas que expresan esos consejos que son confesión, como abrazos que penan, sombras que duelen, amores que se consuelan en la soledad del cuarto vacío. Destaco el poema IV, cuando dice: No temas la soledad del mirlo. / Breve es el vuelo de quien se aferra al sustento. / El grano crece en los campos de tierras airadas / por donde transitan los rayos de luz y brisa. Sin duda, ese vuelo es de la poeta que ya sabe, como el mirlo, que si soledad es viaje, que es conocimiento, volar es la única forma de soportar la vida, de ir más lejos de lo visible, allá donde late la gran imaginación de esta gran poeta. Bello libro que aúna tres movimientos, el de la vida y la muerte, la niñez y la madurez, en su primera parte, el de la vida, a través del goce y de sus sentidos, en la segunda y ese último movimiento orquestal, como unos violines que expresan la soledad de la mujer que sabe que sin el sueño y la imaginación, la vida no vale nada. Beatriz Russo logra en este libro una cartografía vital que nos llena de emoción y de preguntas, las cuales solo podemos contestar a través de la hondura de sus versos. ANDREA AGUIRRE. EL MAPA DE LA EXISTENCIA (Tigres de Papel, Madrid, 2015) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Andrea Aguirre, de cuyo anterior poemario ya hablamos aquí, (http://elcoloquiodelosperros.weebly.com/la-biblioteca-de-alonso-quijano/la-infancia-suicida-de-veronica-que) acaba de publicar en la editorial Tigres de Papel su último libro, titulado El mapa de la existencia. Si lo comparamos con el anterior, se aprecia un cierto apaciguamiento en su voz poética. Donde en La infancia suicida de Verónica Qué había desesperación, surrealismo, y una composición sinfónica de poema único, de largo aullido visionario e introspectivo, aquí hay más orden, más reposo. Este proceso de madurez se concreta, a nivel formal, en un paso de la abstracción a la figuración, una vuelta al poema “con tema”, de extensión más breve. También se abandona el versículo y el poema en prosa para usar un verso libre de ritmo más pausado. El “mapa” que Andrea Aguirre nos invita a recorrer divide su territorio en tres grandes regiones: “El lenguaje y la luz”, “La intimidad de la lluvia” y “El secreto de los pájaros”. La primera parte (“El lenguaje de la luz”) está dominada por una idea general de desamparo, de desahucio, de abandono y de orfandad. Es un territorio inhóspito del mapa, pero es completamente nuestro. El primer poema de esta sección se titula ‘Linaje’, apuntalando ya desde el principio esa idea de que la voz poética se considera hija y heredera de la ausencia y del dolor; se sabe también huérfana y descendiente de la muerte: Existe un dolor inexplicable cercano a los relojes / y a las mantas de lana. (…) Todos los dioses se marcharon / hace siglos: somos niños en ayunas, / y así continuamos la existencia / muriendo en pañales. En este “páramo” del mapa, la voz poética habita profundamente el desamparo, con un tono que evita el dramatismo pero que no rehúye el dolor, sino que lo hace propio y esencial, hermano de la palabra y memoria, asumiendo el abismo como sustento: No hay suelo sobre el que sostenerse / en este cieno profundo, recordando incluso en su visión oscura al Lorca de Poeta en Nueva York, en versos como: Hay un naufragio consumado / en todos los amaneceres. // Ya nadie podrá nunca resarcir / al animal más triste de la Tierra. Los habitantes de esta inhóspita región, tan cercana a la muerte, son, por supuesto, hermanos de los fantasmas: Así descorren las cortinas los fantasmas / para observar los aviones desde el limbo. El título del poema del que se han extraído los versos anteriores es ‘Desahucio’ (otra vuelta al 27, ahora es inevitable pensar en el poema de idéntico título de Sobre los ángeles de Alberti). Y esa sensación de haber perdido el hogar (si es que alguna vez se tuvo) es constante en esta parte del libro, en esta oscura región del mapa. El gran logro Andrea Aguirre es conseguir que esa oscuridad no aparezca como lamento estéril, sino como reconocimiento de un ser esencial. Es nuestra región natal, la luz en la que aparece nuestro ser, la del lenguaje, legítima herencia de la ausencia: Los muertos nos ofrecen la existencia / en un pacto sagrado y ancestral / entre el tiempo, la palabra / y la memoria. La segunda parte, “La intimidad de la lluvia”, es la región luminosa de este mapa. Frente al desahucio y el abandono, aquí hay “refugio”; frente al páramo y el desierto, aquí hay lluvia, una lluvia que riega el árido territorio anterior y lo hace fértil, habitable. Se trata de la región del amor y el encuentro en el presente. Aquí el cuerpo, la sangre, la piel, dan pie a un nuevo lenguaje, hecho de amor y de presencia y que deviene refugio frente a toda esa desolación anterior. Abunda, como es habitual en toda poesía amorosa, el nosotros y el tú. Esta región amorosa es también la estación del presente, la estación de la lluvia y de todo aquello que es vida: la sangre, el cuerpo, todo lo que existe en el instante y está vivo: Esta lluvia intacta es el camino, / y así te amo, / como aquello que devuelve a la mirada / la alegría de ser alguien que vive. La lluvia se convierte en símbolo que recorre todos los poemas entregando su carácter de acontecimiento cercano y presente, frente a la ausencia que en la parte anterior caracterizaba todo lo que se ha buscado como sustento para el ser del hombre y su lenguaje: Pero el amor no es un asunto de dioses, / sino de entrañas y lluvias. Además, el amor cumple también una esencial función de expiación y absolución de culpas: Yo seré la voz clemente que te absuelva / y te demuestre la certeza de la lluvia. Como si tanto el “yo” poético, como el “tú” amoroso se hubieran encontrado en algún punto desolado de este mapa, donde el amor, y la lluvia (un nombre del amor en este libro) se convierten en aquello que lava la suciedad y la memoria, la culpa y el pecado: Lavaré tus pies desnudos con mis ojos / y de nuevo dormiremos sobre una tierra íntegra / sin dios, sin pena / y sin culpables. La lluvia y las lágrimas pueden fundirse en una sola imagen salvadora. El perdón es la aceptación necesaria para poder habitar el presente, y ese perdón necesita ser ofrecido por otra voz: Cargaré tu culpa antigua a través de los tiempos (…) / Cargaré tu culpa antigua. Borraré / tus huidas, tus fracasos y tus lágrimas. (…) Cargaré tu culpa antigua con mi llanto, / será el agua que te escueza en las heridas / y sabrás que nada hay imperdonable. // Cargarás mi confianza en tus bolsillos / y serás de nuevo libre para amarnos / bajo el peso de los años y de los muertos. La pareja se convierte, tras aceptar las culpas y el pasado, en un presente divino, inmortal: Mirar las estrellas no es lo mismo / desde que somos tan inmortales. […] Tú y yo seremos aquello / que dios quiso crear en un principio. La tercera parte, “El secreto de los pájaros”, levanta el vuelo sobre el mapa. Hay una tentación que nos llevaría a interpretar la primera parte como un pasado del yo poético, la segunda parte como un presente amoroso del yo poético más un tú, lo que casi nos obligaría a considerar que la tercera parte, por imperativo lingüístico, sería la región del mapa correspondiente al futuro. Sin embargo, esta tercera parte no tiene la unidad que mostraban las dos anteriores, y consiste más bien en una mirada general sobre el mapa de la existencia. Se celebra la conquista de ese espacio (Esta es la casa que quiero para nosotros. / Los cantos de las madrugadas. / Tus dioses en sus refugios. / Mis añejas lágrimas. / Los ritos del despertar. / Nuestra desordenada risa.), pero también aparecen sombras, dudas, inquietudes: Lo que más me da miedo es no saber / si la traición, en realidad, / es una trampa / o una derrota. Hay aquí una poesía más reflexiva, con una mirada en parte hacia el futuro y también hacia el pasado. Se trata de una mirada situada en un espacio poético, desde el que valora y sopesa la vida, la existencia y la posibilidad.

Destaca en esta última parte la idea de lo posible: la nostalgia del pasado vivido y del no vivido, la muerte, la mirada sobre el mundo como un mapa sin coordenadas que se va desarrollando y ofreciendo cosas que son o que no son, se viven o no se viven. En este sentido, el poema titulado ‘Mapa’, central de toda esta última parte, es la mirada al exterior, al mundo entendido como mapa de todas las posibilidades, con una anáfora (En todos los lugares…) a la que siguen unas imágenes, preferentemente duras, visionarias, que pintan un mapa de dolor y de injusticia: En todos los lugares una madre llora por un hijo muerto / y teje flores secas para su cama desierta / donde ella habita ausente desde entonces. (…) En todos los lugares un amor es derrotado y se desgaja. / Y una planta palidece en un salón insípido / o en la mesa desahuciada de la cocina. ‘Universal’ y ‘Planeo’, los dos poemas que cierran el libro, ejercen esa responsabilidad con solvencia y maestría, ofreciendo en el primero una mirada que sobrevuela el mapa, el mundo, llenándose, tanto la mirada como el lector que terminan el recorrido, más de preguntas que de certezas: preguntarás / para qué hemos venido / tristes cantos tantas tardes / en los rincones de los viejos sitios / que nos rompían los ancestros / somos carne de pájaros / carne de todo aquello que sobrevuela (…) somos nada más que nada / en esa nada nuestra esa nada / y para qué / para qué hemos venido. ‘Planeo’, el último poema, se atreve a revelarnos “El secreto de los pájaros”, que es al mismo tiempo una poética y una metafísica. Hay en estos versos una misma forma de entender la vida y la poesía: la de alguien que ha recorrido el mapa desde el desierto de los dioses y el abandono de todo fundamento hasta la presencia cierta y palpitante del amor. A ese amor se agarra, aceptando una entrega al otro, al mundo, al vacío donde es posible el vuelo: Toda la angustia del mundo se concentra en nuestro abrazo, / sedante que nos salva de todas las quemas. (…) Vivimos desplegando nuestras alas azules / y confiamos a ciegas en que el viento sople siempre / en cualquier dirección. / Este es el preciado secreto de los pájaros. VICENTE VELASCO MONTOYA. PRINCIPIO DE GRAVEDAD (Balduque, Cartagena, 2015) por NATALIA CARBAJOSA ESPERANZA CON ALAS “Los pájaros. Vuelan pero no son ingrávidos”. Tampoco lo son los ángeles, ni los poetas, ni la esperanza, ni los astronautas con misión fallida (al menos no eternamente) o terminada. Y sin embargo, todos ellos son convocados en estas páginas para desafiar al principio de gravedad (“Disidencia ante la gravedad”, se titula un poema), concepto sobre el que pivota la trilogía de la cual este libro constituye la primera entrega. La empresa, como no podía ser de otra manera, está llamada al fracaso desde el mismo título: “Nada va a salir bien”. Y por si quedaran dudas, el poeta renuncia a sus ropajes de vate y a su legitimidad para hablar en nombre de la tribu: “No. No soy un iluminado./ Nunca me han hablado las estrellas”. Por suerte para los lectores, aunque Vicente Velasco dice la verdad, todo es falso. Porque por encima de la constatación que hace del gigantesco vacío del universo, la indiferencia de las leyes de la física para con la condición humana, y la imposibilidad del lenguaje para superar el aislamiento al que nos condenan las dos circunstancias anteriores, Vicente Velasco nos ofrece un libro inmenso en su expresión y su planteamiento. Escrito desde la duda permanente, sí. Pero dotado de tal fuerza y convicción (valga la paradoja), tanto en la dicción como en sus características principales (lucidez, extrañeza, belleza), que es imposible no reconocer en él, mal que le pese al autor, la aseveración del que habla por boca de todos, por estar más cerca de la ingravidez. Porque no es ingrávido, pero vuela. Principio de gravedad opera desde varios planos de la realidad humana, todos ellos permeables al marco científico del que claramente parte, y que en seguida conecta con el metafísico (“aún se toca Jazz en el Gueto/ y en todo este tiempo es lo único que he escuchado.// La atonalidad del universo”). Está el plano personal, encarnado en la muerte de la madre y la herencia espiritual del padre, ese hombre que habla con los zapatos. Está la irrealidad con que la mirada poética reviste todas las cosas, llevándolas a una dimensión “proustiana”. Y aflora en cada uno de los poemas la colectiva concepción del “humanum genus” enfrentado a esos dioses de cuya existencia (que no de su brutal indiferencia) nos permitimos dudar. Es este último plano, antropológico, trascendente y cósmico, el que cierra el círculo de esta inclusiva aventura de existir convertida en poesía. Ya que una vez identificada nuestra indigencia como especie, el poeta llama a la objeción (“Que somos seres caduceos/ y podemos escapar y deshacer todas las leyes/ con tal de reivindicar nuestra disidencia/ a la misma realidad”); o bien al consuelo que conjura la palabra en medio del vacío: “Allí puedes escribir, poeta”.

A lo largo de diecinueve poemas enhebrados por un mismo hilo en tensión, el afinadísimo universo poético de Vicente Velasco mantiene intacto el pulso entre la esperanza y la desesperación, sin decantarse por ninguna de las dos opciones. Pero el poeta que no cree en los dioses reza (¿acaso no es escribir una forma de rezar?), y nos regala una sentencia última a la altura (sideral) de toda la obra: “La gravedad es el origen de toda palabra/ y todo estuvo escrito desde el final.” Cada uno de sus versos suena así, feroz, incontestable, traducido directamente (diga lo que diga su autor-médium) de las estrellas, puesto que ya está escrito. Suerte que, a pesar de la palabra “final”, el dístico que clausura el libro constituye solamente coda momentánea, y que habrá más poesía suspendida en imposible vuelo. Porque desde aquí, desde nuestra precaria base en la tierra, esperamos y queremos más. To be continued. LUIS ÁNGEL RUIZ. CISNES DE CRISTAL (Manantial, Ayuntamiento de Priego de Córdoba, 2015) por MANUEL GUERRERO CABRERA De Confucio es la cita de que «los hombres se distinguen menos por sus cualidades naturales que por la cultura que ellos mismos proporcionan». Esto mismo debiera aplicarse al poeta palentino, afincado arraigadamente en Lucena, Luis Ángel Ruiz, por el modo personal de la cultura sobre literatura rusa que ofrece en Cisnes de cristal. Además de esta obra, ha escrito también Allá tras la arboleda, Un viaje azul desde la luna y El péndulo; todas propuestas distintas y, al mismo tiempo, muestra de la cultura que brinda este autor en cada uno de sus escritos. Cisnes de cristal se presenta en tres partes, no claramente diferenciadas, que resultan un gran homenaje a la poesía rusa. La primera contiene una serie de poemas dedicados a los siguientes autores: Alexandr Blok, Marina Tsvietáieva, Anna Ajmátova, Andrey Biely, Boris Pasternak, Osip Mandelstam, Alexandr Pushkin y Mayakovsky. En clave de distinción, toda una muestra de la variedad poética de Rusia, desde el Romanticismo de Pushkin o la maestría de Blok al vanguardismo de Mayakovsky. Luis Ángel Ruiz construye poemas con imágenes atrevidas, como «el riñón sinfónico de los faroles» de afinidad visual o «el humo de la rosa» de evocación clásica, y coherencia en la disposición poética: En el pericardio sensual de un cielo verde cetáceos cantarines y siluros prodigiosos miran hacia arriba bebiéndose el océano perdido […] Flamencos verdes con sonidos a púrpura vendimian, en otoño, las viñas abultadas de sus versos. El primer verso da vida a un color, el verde, que impregna todo hasta el final con «flamencos verdes». Otra muestra de este ingenio de coherencia estructural es el dedicado a Mayakovski, en el que algunos versos aparecen en dos bloques, resultando con ello la construcción de un doble poema: el que agrupa todos los versos y el que solamente se compone con uno de los bloques.

Las rojas vagonetas se partieron porque el me-tal tal de los raíles era la carne y la carne se pudre casi siempre en el hermético color de una bandera. El poemario toma un rumbo distinto con la sección llamada «La lámpara mágica», cuyo títulos nos recuerda a una de las obras de Marina Tsvietáieva, presentada de modo epistolar con la atención de alterar las fechas en el tiempo (1880, 1892, 1889, etc.) y el lugar (Moscú, Bolshói Fontán, San Petersburgo, etc.), para hacernos mostrar, en verdad, un viaje interior desde Sevilla por la literatura rusa que cada día se ofrece de manera diferente mediante distintas destinatarias: «No conviene preguntar quiénes somos, porque cada día somos alguien diferente: hoy me llamo Beatriz; ayer, Clara; mañana, quién sabe». Prosa poética, en breves palabras, de sugerentes matices y metáforas definitivas, valgan estos dos ejemplos «Ya están las gaviotas picándome las yemas de tu pétrea sonrisa», «la savia del almendro me limpia los pómulos con los siglos de tus versos»… Junto a esto, lo más llamativo es la alusión a diversos autores rusos, como los mencionados Blok y Biely. Y pone el broche una tercera parte con poemas dedicados a los siguientes autores rusos, unos fallecidos recientemente, Joseph Brodsky y Olga Fyódorovna Bergholz; otros, en la primera mitad del siglo XX, Velimir Jlevnikov y Vsévolod Meyerhold. Los dos últimos poemas tienen por nombre «Sevilla» (dedicado al escritor Serguei Yesenin) y «Rusia», uno de los grandes aportes de este libro y, sin duda, un excelente final para este libro, con el que el autor nos deja un sobrecogedor buen sabor de boca. «Rusia» es un homenaje a la nación, Historia y Cultura de este país, traída de la mano de Luis Ángel Ruiz, de quien ya avisamos que se distingue por todo lo que nos proporcionaba: No más Gulag, querida Rusa incierta, ni sangre turbia enloquecida: Vida. ¡Cuánta grandeza en la palabra, cuánto pentagrama de amor en el lago de un cisne, cuánta danza severa y dúctil! ¡Cuánta! Recemos simplemente la grandeza estival de izar de nuevo un estandarte porque hubo una vez un sueño llamado Rusia. ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ. LA NOCHE DEL INCENDIO (Huerga & Fierro, Madrid, 2015) por SALVA ROBLES UNA LECTURA INTESTINAL El verso como pasillo que recorre una casa. Ese verso entra despacio, susurrando apenas por respeto al silencio de la vida que brota de nuevo allí dentro y con los zapatos quitados para no molestar, ni dar la sensación de invadir esa casa en la que quiere entrar porque ya es algo inevitable. Casi de puntillas, como para no importunar o incomodar, el verso se quiere quedar a vivir allí. Y se queda. Esto es (entre otras varias sensaciones) La noche del incendio, el último poemario de Antonio Aguilar Rodríguez: la poesía-enredadera que se instala para no marcharse. El poeta ha llegado a una meta (su recorrido poético hasta aquí —de una coherencia etérea, callada a medias y en constante camino— nos ha mostrado a un escritor de mundo propio) y lo más estimulante es que, tras llegar, quiere preparar de nuevo la salida. Hay un camino que se inicia —y que no anula, sino que completa al anterior— y la poesía del escritor murciano crece, se ensancha y consigue abrirse hacia un nuevo rumbo que yo quiero llamar el de “la poesía de lo acostumbrado”. Ahora explico qué quiero decir. En cada poema hay un trozo de biografía auscultada, un resquicio de cotidianidad observada, rescatada e inmortalizada por ese verso como pasillo que recorre una casa. La palabra franca o la frase desprendida retratan una costumbre: la rutina de una historia que, además, es un corpus amatorio que bucea entre los hábitos que los amantes comparten. A la hora del café desayunamos luz, comemos con las manos sobre un mantel de sábanas y ropas desordenadas. La emoción está en cada página. Es una emoción tímida (porque se asoma a cada poco, sin estridencias, con la mesura de lo que surge inesperado) y, al mismo tiempo (con la contradicción privativa de todas y cada una de las emociones humanas), es también una emoción descarada, desnuda y con ganas de nutrirse (revelada) entre las estrofas de todos los poemas. Es una emoción reconocida que, este lector que he sido yo, hace suya y se la apropia para revivirla en algo interior que pertenece a todos, a cualquier amante del mundo. La noche del incendio tiene el descaro de ser una confesión que disimula que no quiere disimular. Y los poemas que hay dentro del libro se sienten como el Tadzio deseado y contemplado por un Gustav von Achenbach que somos nosotros los lectores, que asistimos extasiados a la desnudez de un escritor que arranca lirismo a sus costumbres renovadas cuando la vida comienza a ser vivida (con júbilo milagroso) una segunda vez:

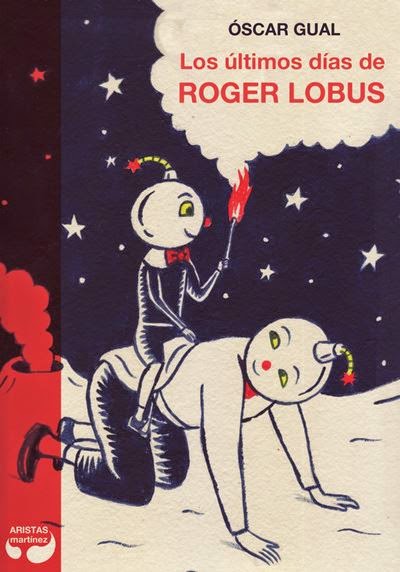

Nunca pensé que una vida se pudiera vivir dos veces. Yo sé y conozco (y hasta seguro que juzgo lo que sé y conozco) fragmentos de vida del autor. Y al entrar en el poemario, recorriendo junto al verso el pasillo que me lleva hasta dentro, no puedo evitar la sonrisa ni tampoco puedo ni quiero reprimir el pensamiento que me llega casi en cada página que paso o en casi cada poema que releo una, dos, tres o más veces: es esa cosa de sentir cómo es la vida dentro de los demás porque en el fondo es la vida de todos. Y, sin embargo, siempre hay alguien que te lo manifiesta de otra forma, o de esa forma que tú quieres expresar pero no te sale. Esto es, también, La noche del incendio: la expresión de lo inexpresable que queda atrapado en cada verso de un libro cercano a cualquier lector. La identificación íntima y personal es inevitable y surge enseguida, ya en las primeras páginas, casi en el primer poema. Antonio Aguilar es el autor del libro, pero este lector que yo he sido se lo apropia y el libro pasa a ser de mi propiedad como si yo fuera el protagonista, ese yo poético con el que me identifico. Empiezo y hablo de ti y también de mí, y de nosotros —porque no es lo mismo-- (…). Noto en ese yo poético al deseador infinito que hubo en varios libros nerudianos, porque La noche del incendio es, por supuesto y también, la historia de un encuentro afectivo que (con la mesura callada de lo que comienza con sorpresa y que el día a día va convirtiendo en costumbre) se robustece tras cada nuevo poema que se lee. Noto como una necesidad de constatar —y hasta de festejar— el instante, casi cada uno de esos instantes, del encuentro sentimental. Y cada brochazo (los versos desparramados) es un selfie de médula biográfica, cuya atmósfera expresiva persigue la inmortalidad del tiempo que se materializa en sensaciones: Me miras desde la otra sombra de la puerta y entiendo lo que dices, algo que sube de la tierra, y que no necesita de palabras para existir en el poema. La noche del incendio es, finalmente, el resultado de un apetito poético, de una ambición lírica en la que se conjugan tres elementos que se mezclan con una magia muy especial: la referencia especular (mito, poesía y vida cotidiana), la palabra exacta (que pespuntea el verso con elegancia admirable) y la verdad sin disfraces (porque lo sentimental —que se traga lo peyorativo y lo anula con sabiduría— se apropia de todo). El sentimiento (sigiloso en sus susurros) estalla en bramido cuando en el poema que cierra el libro, ‘Hoy ha muerto mi abuela’, ya no hay pudor (ni confesión disimulada) y sí una imperiosa desnudez del dolor por el dolor mismo. Ese cierre completa el círculo iniciado con los dos primeros versos («Vendrás una mañana / devorando a los perros»), donde la escucha del poeta en el presente se parece mucho a la reflexión verbalizada. En definitiva, lo que quiero decir es que La noche del incendio es un acto de autoconfesión, de afirmación de lo que se vive en el ahora y donde la naturaleza no-vivencial del pasado y del futuro (porque es limitadamente ficticio) no existen. Hacía tiempo que yo no veía un título tan adecuado para un libro. Más allá de Christina Rosenvinge, el poemario debía ser bautizado así y de ninguna otra manera. Y el poeta que ha perpetrado este libro se está convirtiendo en una voz ineludible y de visita lectora inexcusable. ÓSCAR GUAL. LOS ÚLTIMOS DÍAS DE ROGER LOBUS (Aristas Martínez, Badajoz, 2015) por JAVIER MORENO Dicen los entendidos que los grandes temas de la literatura son el amor, la muerte, y poco más. Y que la variedad, por tanto, depende del modo en el que se afronten estos temas, en el gusto que el escritor tenga por rellenar un armazón prefigurado, una percha anoréxica (el amor, la muerte, ya se sabe) que lo mismo vale para un roto que para un descosido. O para una obra de arte. Cualquiera sabe. La muerte del padre es una de esas etiquetas temáticas bajo las cuales pueden agruparse un conjunto más o menos extenso de novelas. Los últimos días de Roger Lobus podría formar parte de ese conjunto. Lo normal es que a uno se le muera el padre. Lo que no resulta tan normal es que un escritor decida escribir una novela inspirándose en ese acontecimiento que tiene tanto o más de cultural que de biológico. Una de las originalidades de Óscar Gual (hay muchas originalidades dentro de esta novela) es haberse centrado en el aspecto más biológico de la muerte, recordando insistentemente al lector que un moribundo es por definición alguien que agoniza y sufre —más o menos— parapetado en la trinchera de los cuidados paliativos. No es la intención primordial del autor, por tanto, la identificación emocional del lector ante ese suceso ineluctable. Los sentimientos pasan a un segundo plano en medio de las peripecias de una serie de personajes que pululan por la novela, el más importante de los cuales es sin duda Junior, el hijo díscolo y réprobo de Roger Lobus. Junior, con un pasado politoxicómano, curtido en la psicología de Proyecto Hombre, asiste durante una semana a la agonía de su padre. El lector irá sabiendo de la vida de Junior, a pesar de que una goma de borrar parece haberse deslizado por la memoria de los últimos años de su vida. Y así lo vemos desenvolverse y recrearse en sus múltiples adicciones, no todas químicas; persiguiendo, junto a un compañero de servicio militar, ese objetivo inasible y enloquecedor del sueño lúcido; integrando un grupo de rock junto al siempre fascinante Carlos Manrique de la Santa Delgado, fabulador de varias teorías conspiranoicas, entre ellas la de que el grunge y su personificación más visible, Kurt Cobain, vinieron al mundo para acabar con el heavy y para truncar el más que probable suicidio de Axel Rose. Imaginemos mientras tanto al lector como ese padre sedado, incapaz, por imposibilidad física, de abofetear al joven Junior (pe… pero… ¡¿tú te drogas, hijo?!). Delirante es el momento en el que Junior, colmo del mal hijo, arranca la vía del brazo de su padre para enganchársela y flipar con el cóctel opiáceo de los cuidados paliativos. Aunque tal vez sea todo lo contrario y el hijo busque así la identificación con el padre moribundo, saber lo que siente o no siente. Drogarse juntos como despedida y último homenaje. No hay que descartarlo. Encontrarán los lectores en Los últimos días de Roger Lobus espacios y personajes comunes con su anterior novela, Fabulosos monos marinos. La ciudad de Sierpe, de siniestra fundación y más que siniestra historia, el propio personaje de Roger Lobus (atenuado aquí por su estado comatoso), o Llaga, un extraño personaje, una especie de Freddy Kruger disfrazado de monje cisterciense cuyo aliento bastaría para agostar un invernadero. Óscar Gual suma y sigue, fiel a su mitología personal y, sobre todo, a su escritura, tan contundente, tan próxima en ocasiones al universo cinematográfico sin descuidar por ello el lenguaje ni la forma literaria. Una escritura pródiga en teorías disparatadas pero no por ello inverosímiles, en iluminaciones propias de la mejor antropología, fusionando la crónica de una muerte más que anunciada con aquella historia de ciencia ficción en la que unos robots de cartón reivindican su humanidad frente a unos seres humanos que tal vez no lo sean tanto. Drogas, música, Bruce Lee… ingredientes del universo de Junior y, muy probablemente, del propio autor de la novela. Y mucho humor. Uno se ríe mucho con esta novela que trata aparentemente de la muerte. Y al final, solo al final, como una concesión a lo biográfico, el autor que desgrana casi paso a paso el making off de su obra, el itinerario real que da soporte a la ficción pero que no la agota. En fin, lean esta novela. Sierpe y la estirpe de los Lobus les esperan.

|

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS