|

ILDEFONSO RODRÍGUEZ. PLIEGUE A PLIEGUE. EL LIBRO DE TOMÁS. Con Tomás Salvador González (1952-2019) (Libros de la resistencia, Madrid, 2024) por SEBASTIÁN MONDÉJAR AMIGO ILDEFONSO RODRÍGUEZ [O ‘UN ORIGAMI DE PALABRAS EN COMÚN’] Ésta es la hora, éste es el tiempo / —hijo soy de esta historia—, / éste el lugar que un día / fue solar prodigioso de una casa más grande. [José Ángel Valente] El mapa es de papel. / Con él haces un barco / los pliegues son un mero trámite / antes del agua. [Antonio Gómez Ribelles] Y me pregunto: ¿habrá otro son distinto / que, sobre aquellos dos, pueda escucharse? [Hermann Hesse] De las palabras, a los hechos. Hace apenas dos años, Ildefonso Rodríguez inauguraba la excelente colección ‘De la belleza’ —dirigida por Gustavo Martín Garzo para Eolas Ediciones— con La belleza de los muertos, un pequeño y breve volumen (distintivos de la colección junto a las fotografías de cubierta de José Ramón Vega) dedicado a su madre y escrito en memoria de su hermano José María y de su padre, también Ildefonso, fallecidos en 2013 y 2016. En sus palabras introductorias, Ildefonso aludía ya a «un libro en marcha dedicado a la memoria —la mía— de Tomás», refiriéndose a este que ahora nos ocupa, Pliegue a pliegue. El libro de Tomás, recién salido del horno de Libros de la resistencia; un homenaje personal a su amigo y hermano de generación Tomás Salvador González —fallecido en 2019— en el que ha venido trabajando durante los últimos cinco años. Ambos libros se concibieron y forjaron al unísono y pueden considerarse libros hermanos, como atestigua Ildefonso en Pliegue a pliegue («Un díptico, en realidad, forman los dos libros»), pues nacen de lo mismo: la pérdida y el recuerdo de seres queridos; y lo hacen del mismo modo: a partir de «materiales ya hechos: desde sueños a papelitos, hallazgos, voces diversas, (...) adherencias, fragmentos, cosas traídas de cerca y de lejos, de aquí y de allá. Un cruce de escritos, de magnitudes y tiempos». Lo que Ildefonso Rodríguez ha denominado en ambos libros como “pliegues”. [Al escribir la palabra “tiempos” he recordado esta imagen de su poema ‘El viaje en redondo’, escrito en 2000 y yo diría que una isla suelta en su producción: «un hojaldre de tiempos». Sí, El libro de Tomás también es eso: un hojaldre de tiempos]. Libros hermanos, en efecto. Tras las portadillas de La belleza de los muertos, su título se extiende: ‘Uno, dos pliegues: la belleza de los muertos’; en la página 20 los pliegues reaparecen: «La pareja que forma cada cual con su muerto tiene pliegues y repliegues y nada saben los de afuera, los observadores (...). Los pliegues en la tela de la intimidad»; y también en la página 59, en estos versos iniciales de ‘Flores de noviembre’ dedicados a su padre: «en un pliegue / en un bolsillo / en la cosa más sorprendida / ahí está ahí está». Antes de seguir, quiero contar una anécdota que atañe también al encabezamiento de este texto. El día que conocí, ya a punto de publicarse, su título definitivo (para mí, hasta entonces, había sido sencillamente El libro de Tomás), la primera palabra que me vino a la mente fue “origami”. La escribí. De inmediato, aficionado como soy a los juegos de letras y palabras —anagramas, palíndromos, paradojas— encontré dentro de “origami” la palabra “amigo”; y vi que las dos letras sobrantes formaban el verbo “ir”. Y saltó esta frase, que podría resumir el espíritu del libro: «un ir hacia el amigo». Pero entonces caí en la cuenta de que “ir” son también las iniciales de Ildefonso Rodríguez. Y el círculo de mi juego se cerró por sí solo: ORIGAMI = AMIGO IR. «Amigo Ildefonso Rodríguez». Qué sorpresivos y reveladores pueden llegar a ser, cuando jugamos con ellos, los pliegues de las palabras y los nombres. Recordé también, por qué no decirlo, aquellos cuentos desplegables de la infancia, en los que al abrir las páginas se desplegaban tridimensionalmente ante nuestros ojos paisajes, castillos o casas que incluían resortes para mover algunas de las figuras; y aquellas barajas plegables de bolsillo cuyos naipes teníamos que destroquelar con nuestras manos. Como sugiere Ildefonso en los primeros compases de ‘Inicial' (la primera sección), Pliegue a pliegue ha sido concebido, funciona y actúa en nosotros también como un juego, con sus azares, avances y retrocesos, sus casilleros llenos de sorpresas: «Algo semejante a lo que escribe Federico García Lorca en su ‘Oda a Dalí’: “nuestra amistad pintada como un juego de oca”. Palabras en común». Para mí, Pliegue a pliegue es, sobre todo, una celebración de la amistad y de la vida. Pero no podemos pasar por alto que es también una elegía: «Aflicción: se escucha al que no está», rezaba una definición del abecedario anónimo que hicieron los amigos para la revista El signo del gorrión. «Toda amistad es una afección. Todo en nuestro relacionarnos fue afecto, por esa relación yo fui afectado de por vida», dice Ildefonso en este libro al cierre de ‘Inicial’. Y en la introducción de La belleza de los muertos: «La escritura poética concibe un género, la elegía, el planto. Yo me he entregado a él en demasiadas ocasiones. (...) Hasta por una gata he escrito una elegía. Con el propio Tomás lo tenía hablado (él mismo tiene una dedicada a su padre): ¿cómo somos capaces todavía de seguir escribiendo elegías, tras la de Miguel Hernández? La respuesta, pensaba él, está en las Coplas de Jorge Manrique: la enumeración de hechos, el pensamiento, frente a esa naturaleza en turbulencia hermosísima y conmovida del otro gran poema. La elegía objetiva, podríamos llamarla». Esta elegía a su amigo, como las dedicadas a su hermano y a su padre, bebe, creo, de ambos modelos. Sobre el libro ya han escrito o hablado buenos conocedores de las obras de Ildefonso y Tomás. Hace unas semanas, el poeta ovetense Fernando Menéndez publicó en el suplemento literario de La Nueva España una reseña titulada ‘Poética de los encuentros’ (parafraseaba así el título de un libro que él considera «piedra de toque» de la obra de Ildefonso: Política de los encuentros, publicado en 2003). Y estaba muy felizmente traída esa vinculación; no sólo porque, como decía, el nuevo libro es «un inventario de encuentros y reencuentros a través de la memoria, los sueños, las lecturas»; sino porque en aquel ya aparecían los “pliegues”. Estos versos de entonces podrían referirse al modo en que Ildefonso Rodríguez ha compuesto este origami en memoria de Tomás: con «dedos tan cuidadosos como los que llevan mensajes / a los oídos en la intimidad / éste ha de ser plegado compone una figura que yo bien sé» (‘Suave y confuso’); una figura, podemos añadir, en la que «no es contraria la espiga hallada en el pliegue de una sábana» (‘Todavía y siempre’). En su reseña, Menéndez destacaba también la «doble autoría» de este libro (ya confirmada en su título por Ildefonso: «Con Tomás»): «quien se acerque a Pliegue a pliegue se encontrará con una serie de lecturas convergentes en la figura del autor zamorano. Es un álbum, un cuaderno de campo, una libreta de casi apuntes del natural. Casi nada se ahorra porque todo es necesario. (...) Tomás Salvador González está más que evocado. Su presencia es orgánica, viva. Ildefonso acarrea hasta su libro textos, poemas, intervenciones de su amigo escritor. Se urde un diálogo, una conversación». Acercarse a la figura de Tomás Salvador González, conocerlo a través de su obra es una experiencia enriquecedora como pocas; poder hacerlo también a través de los recuerdos y las palabras del amigo es un regalo extraordinario para sus lectores. Además de transmitirnos —contagiarnos— su afección, Ildefonso Rodríguez recupera y reúne textos y poemas dispersos de Tomás Salvador González, algunos aparecidos en revistas o plaquettes, otros extraídos del recuerdo y la correspondencia personal, a los que nunca accederíamos de no ser por un empeño, un desvelo y un sentido de la amistad que considero ejemplares. Desde Aristóteles y Platón, Séneca y Cicerón hasta nuestros días, son multitud los filósofos, poetas o ensayistas que han escrito sobre la amistad. Desde los Ensayos de Montaigne y los Sonetos de Shakespeare, no había vuelto a disfrutar con tanta fruición con una relación entre amigos hasta que he leído El libro de Tomás. «No hay conducta loable que no alegre a una naturaleza bien nacida», escribió Montaigne. Imagino el esmero, la atención, las dudas, las búsquedas, las avalanchas de recuerdos, el tiempo y el esfuerzo necesarios para armar un libro así, tan híbrido y complejo pero, a la vez, movido por un propósito tan noble, que es lo que le confiere mayor enfoque y profundidad de campo, ritmo, calidad y claridad de estilo. Pliegue a pliegue. Directo al corazón. Los amigos son, junto a los sueños y la música, un tema central en toda la obra de Ildefonso. Basten dos ejemplos al azar: «que así se junte todo / aparecidos y desaparecidos en el recuerdo / música de cañas dulces toca esa amistad / que no haya otra armonía» (Mis animales obligatorios, 1995); «así lucen ahora las cosas de la amistad / como vistas por unos prismáticos: traen relieve y color / son singulares cercanas frágiles son intocables» (Política de los encuentros, 2003). [«Que así se junte todo». Ese verso resume toda su poética, y podría ser también un buen título para estos comentarios]. En Pliegue a pliegue, Ildefonso evoca y convoca a su amigo bruscamente desaparecido y, con él, a otro amigo común que dejó este mundo en 2022, cuando el libro ya se estaba gestando: el poeta leonés Miguel Suárez. Los tres convivieron, compartieron escritos, lecturas, tertulias y publicaciones durante más de cuatro décadas, y formaron, por así decirlo, una punta de lanza aparte en el fértil grupo de escritores castellanoleoneses de su generación. «Nuestros principales proyectos —como es fórmula ahora— literarios eran leernos, intercambiarnos, hablar, hablar noches enteras, la poesía como un habla de la amistad», recuerda Ildefonso. Hoy se relaciona con ellos, sus muertos más queridos, como si siguieran vivos. Sus muertes no han interrumpido el trasvase, el contacto, la conversación, sino que siguen echando nuevas raíces y ramificaciones.

Me permito, antes de concluir, otro inciso (otro pliegue). Tomás Salvador González dedicó muchas horas de su vida a los recortes de prensa, los collages y la poesía visual, que a día de hoy conforman una arteria primordial de su producción. Amplias muestras han sido ya estudiadas y difundidas en magníficas publicaciones y exposiciones póstumas. Confío en no excederme si revelo aquí que a Ildefonso Rodríguez, aunque se le conoce menos en su faceta artesanal, le han gustado desde siempre las manualidades y a través de ellas da también rienda suelta a su creatividad. Las manos son nombradas en muchos de sus versos: «Pobres las cosas que no tienen manos / que no tienen memoria de manos y cuidados», escribió en Política de los encuentros; y también: «piensan las manos dan con el sitio». Sus criaturas (figuras inefables, fetiches, amuletos, atadijos), de las que apenas se conocen unas muestras, en las que mezcla y teje con los materiales y texturas que encuentra más a mano los objetos más insospechados que se cruzan en su camino, serán un día merecedoras de un ojeo minucioso, porque dicen o contienen mucho del mundo que Ildefonso nos transmite con su obra escrita (y también por la vía musical). Pero tampoco desvelo nada nuevo. Él no lo oculta, al menos en sus círculos más próximos. El título del libro también nos dice mucho. Y ya su amigo Tomás se hizo eco de ello en sus palabras de presentación de Informes y teorías (rescatadas, junto a otros textos suyos, para Pliegue a pliegue), que fueron las primeras suyas que leí cuando él aún vivía y las desencadenantes de mi interés por su obra. Me ganó su cercanía, su talante, su complicidad con el amigo, su sensibilidad e inteligencia. «Hace años —decía en ellas—, aunque no soy capaz de precisar la fecha ni la ocasión, seguramente en una de las visitas que me hacía cuando yo vivía en Zamora o en La Parra, Fonso me preguntó si tenía algún amuleto. Ante la cara que puse y mi respuesta negativa, sacó del bolsillo un atadijo de telas y otros materiales que las arrebujaban en una especie de riñoncito que le cabía en el puño. “Yo no salgo de viaje sin alguno de los amuletos que fabrico para que me sirvan de protección”. (...) Cuento esta anécdota porque revela algunas de las características de Fonso que son aplicables también al libro que hoy presentamos. (...) porque la portada es de Fonso aunque no haya constancia en los títulos de su autoría. (...) a Fonso le cuesta un mundo desprenderse de aquello que de una manera o de otra ha entrado en su vida. Poco importa la pobreza o nobleza de los materiales (trapos, cordeles, un papel pintarrajeado, un alambre...). (...) Toda su escritura acaba dirigiéndose a esa época que es la de su infancia y adolescencia, que es la cueva del tesoro a donde caminan todos los pasos». Enlazo estas palabras de Tomás con mi anterior alusión a los juegos y vuelvo de nuevo a Política de los encuentros: «porque yo soy un hombre infantil multipliqué mis atributos» (‘Suave y confuso’); «por esa senda vamos / y aquí seguimos tejiendo / el plazo temporal el amuleto / alimentado con hilos y espigas secas» (‘Canción de las migas de pan’). [Un largo y tendido «plazo temporal», eso es también El libro de Tomás, dicho nuevamente al modo de Coplas del amo, otro libro de Ildefonso que recomiendo mucho]. En realidad, por seguir con el símil, toda su obra compone un gran origami que podemos plegar y desplegar de muy diversas formas. Poeta, músico, ensayista, narrador y contador de sueños, Ildefonso Rodríguez representa— lo he dicho alguna vez— un camino aparte en las encrucijadas de la literatura española de los últimos cincuenta años. El poeta Aldo Sanz ya lo definió hace una década como un «gran innovador de la poesía, sutil y rotundo en la expresión y dominador de un amplio abanico de técnicas literarias». No hay más que echar un vistazo a su nutrida lista de títulos publicados para adivinar un recorrido y un espíritu excepcionales como pocos. Sus libros (en 2008 la editorial Dilema publicó Escondido y visible, su poesía reunida hasta 2006, donde figuran varios de los mencionados) forman un corpus, crean un mapa del territorio en el que se vivió y se soñó; por donde quiera que lo despleguemos encontramos señales, lugares, conexiones con ese corpus, su recorrido y su espíritu. Con sus «cosas traídas de cerca y de lejos», Pliegue a pliegue abarca una gran parte de ese territorio compartido. Ildefonso —con Tomás— en estado puro.

0 Comentarios

JAVIER SÁEZ DE IBARRA. UN RÉQUIEM EUROPEO (Páginas de Espuma, Madrid, 2024) por PACO PAÑOS No obrero de hermosuras sino sólo cronistas de estupores y asombros. Todo se ha dicho mas casi nadie escucha: lo repetimos. Jorge Riechmann De Javier Sáez de Ibarra creo que lo he leído todo, al menos todo lo que ha publicado en forma de libro. Los seis libros de cuentos publicados en Páginas de Espuma: El lector de Spinoza (2004), Propuesta imposible (2008), Mirar el agua (2009), Bulevar (2013) y Fantasía lumpen (2017). También su novela Vida económica de Tomi Sánchez (2020), publicada por La Navaja Suiza. Y Motivos, su poemario editado por Icaria en 2006. Todo esto, sin embargo, no hace más fácil el comentario sobre Un réquiem europeo. No es que no me haya gustado el libro; lo digo ahora y resuelvo cualquier posible duda: ¡me ha encantado! Nos hemos acostumbrado a vivir como si tuviéramos las respuestas a todas las preguntas que nos han asaltado y, además, como si esas respuestas fueran definitivas. Ni siquiera nos interesan ya los nuevos interrogantes que llegan con los nuevos tiempos, seguimos adelante como si no fueran con nosotros o no necesitáramos más respuestas. Esa abulia social y política inunda nuestros días. Así vivimos. Así nos va. A nosotros, a Europa, al mundo. Por eso cuando leemos Un réquiem europeo, el libro nos zarandea, nos perturba, nos inquieta, nos desequilibra, nos incomoda, porque nos interpela directamente y nos expulsa de nuestra bien amada zona de confort. Escuché en una entrevista que le hicieron al autor que lo primero fue la estructura, que sigue la forma de un réquiem clásico, y que luego vinieron, para cada himno, su cuento. No me extrañó esta genialidad de Sáez de Ibarra. Al fin y al cabo, esta Europa parece muerta, sin capacidad de reacción, y merecería una misa completa por el reposo eterno de su alma extraviada. Por eso me fascinó el texto con el que se abre el libro: [Una mujer camina sola...]. Porque es un texto sublime y la más hermosa metáfora del alma europea y, por extensión, del alma humana: «El espacio vacío ante ella se ha ido ensanchando. [...] El tiempo hace rato que se ha detenido. [...] Su imagen va adelgazándose. [...] Sin que nadie pueda evitarlo, las manchas de color que ya son su cuerpo tiemblan, se difuminan y desaparecen». Insisto, el de [Una mujer camina sola...] es un texto hermoso y extraordinario. Luego viene ‘INTROITO: Otros y yo’. Siete cuentos como siete escenas de la vida cotidiana que el escritor contempla, registra y transcribe. No juzga, mira y escucha; también esos sonidos inapreciables que producen las inquietudes, los temores, las iras, los odios, los rencores, las ambiciones las ansiedades y los sentimientos de sus personajes. Ese ruido que carga la atmósfera y sólo escuchan algunos. Cómo no recordar a los acusmáticos, esos personajes que protagonizan la extraordinaria última novela de Diego Sánchez Aguilar, Los que escuchan (Candaya, 2023), donde se nos plantea la, cada vez más posible, ausencia de futuro y todas las ansiedades que provoca. Mirar y escuchar al otro, al igual y al diferente. Al final de ‘La experiencia arruinada’, primer capítulo de Saqueadores de espuma. La ciudad y sus grietas (El Salmón, 2020), Lourdes Martínez escribió: «Pues es de lo que se mancha con la carne y la sangre de donde hay que partir para experimentar la poesía por otros medios: vivencia de la poesía en la vida cotidiana, encarnada en acontecimiento, que es vida plena y experiencia no enajenada y, por tanto, insurgente». Javier Sáez de Ibarra parece tener grabado en su ADN esta forma de entender la literatura y la traslada con acierto a estos cuentos cargados de belleza y poesía. Conviene citar ahora al propio autor en el texto que colocó a modo de prólogo en su libro de 2013, Bulevar, y al que llamó ‘Defensa’: «He encontrado otros caminos ulteriores de la desnudez, sugeridos por los descubrimientos de las artes plásticas. La técnica del ready made, que reconoce y apenas modifica el objeto, es una manera de someter la voluntad del creador por un lado, y de hacerla sutil y poderosa por otro». Y es conveniente porque quiero detenerme en ‘KYRIE. Los condenados’ y en ‘Ingemisco. Muere una europea’, dos cuentos que sobresalen por su estilo periodístico, desnudo. Utiliza noticias de la prensa, comunicados de organismos oficiales, partes de entrevistas a políticos del gobierno, incluso incluye íntegra la transcripción de una conversación telefónica entre la hija de una interna y la médica de la residencia geriátrica de Madrid donde está internada su madre, conversación mantenida el lunes 23 de marzo de 2020 durante el confinamiento por el Covid 19. En el prólogo ya referido de Bulevar también escribía Javier lo siguiente: «se trataba de ver qué decía un texto privado del poder asociativo de la palabra y, en especial, de la metáfora en todas sus manifestaciones (lo que yo considero la esencia de la literatura). Una verdadera represión del lenguaje y una ascesis para el cuento de reducirse a una historia). Desposesión del poder asociativo y de la metáfora a la palabra y utilización del ready made. ¿Es posible una manera más sutil y poderosa de hacer caer vendajes de los ojos, de eliminar tapones en los oídos? De una manera importante la religión está presente en el libro. Ya hablamos del aspecto formal, de esa forma de liturgia que tiene. Pero no sería esta una reseña completa si no hablara de ese espíritu que recorre las páginas de este libro. Esa mirada otra de Sáez de Ibarra sobre la religión empieza con el himno V, ‘CREDO. Cristo y el Nazareno’, un precioso juego de espejos donde se confrontan dos visiones distintas del Mesías. Una más canónica y otra más popular y marginal. La delicada broma que da pie a un sutil y profundo juego que empieza cuando «el ventarrón venía entreverado con el sonar de una inconcebible trompeta» en ‘Tuba mirum. Un sonido admirable’. La extensa plegaria/queja/petición, cargada de emoción y rabia, en ‘Recordare. Recuerda la música’. Las dudas, el miedo, el dolor y finalmente una aceptación convencida, sin resignación en ‘BENDICIÓN. Eva. Cuatro momentos’. «La hembra no soporta el deseo y muerde el fruto prohibido. En ese momento, súbito, la sacude un estremecimiento de locura, un vértigo de horror: el pensamiento brota adquiere el conocimiento, [...], la conciencia de sí». Este es el gran comienzo de este cuento con el que concluye el réquiem y el libro. Pero volvamos atrás, al himno III, ‘GLORIA. La máquina sagrada’. Este extraordinario cuento comienza así: 00.36 Ag-Z61 dijo: «Yo» 00.37 Ag-Z61 dijo: «Tú-Yo» Ag-Z61, un super ordenador, toma conciencia de sí, y en una deriva spinoziana reza a un dios panteísta y adquiere una moral que lo paraliza: «Mi intimidad dijo —AG-Z61— se encuentra, digamos, vacía... Mis deliberaciones no concluyen en nada porque no encuentro motivos que me inviten a ser un para-mí. No entiendo que me añada nada valioso, ni por supuesto útil, ni... Significativo». Hay otros cuentos excelentes en Un réquiem europeo, como: ‘Confutatis. La Moraleja’, ‘OFERTORIO. La gota’. Y otros, pero ese entrecomillado de la conversación de Ag-Z61 con la psicóloga ayudante Ludowa me parece un buen y adecuado final para este intento de reseña de un libro complejo y extraordinario. IRENE DE LA FÁBRICA. EL HOMBRE Y LA SERPIENTE (Talón de Aquiles, Madrid, 2023) por BEATRIZ VIDAL NUEVA PERO ANTIQUÍSIMA VOZ MURCIANA: LA POÉTICA ERÓTICO-TANÁTICA Y ANTROPOLÓGICA DE IRENE DE LA FÁBRICA A las seis de la mañana el mundo aún está por hacerse de poesía y yo, humildemente, sólo me aseguro de tener tabaco y café suficientes para estar bien despierta. En esta sostenida acronía que es la madrugada, no siento que me falte mucho más en la vida hasta que comienzo a leer el libro El hombre y la serpiente, ópera prima de la poeta murciana Irene de la Fábrica, a quien también podemos encontrar inéditamente en la revista Aullido. Poco más se puede decir ahora cuando la cosmogonía antigua ingeniada por Irene de la Fábrica insiste en fundarse sobre las ruinas del mundo que habrá diariamente cuando hayan puesto las calles conocidas por el pueblo y la clase trabajadora desfile sí o sí en procesión industrial al curro, cumpliendo con la obligatoria e intempestiva salida de sus nidos o nichos, quién sabe. Si analizamos la transfiguración poética de la obra, el título del libro, la dedicatoria (para mi padre) y la “Fábula oriental” que da inicio a los textos nos permiten interpretar que el hombre-maestro protagonista de la enseñanza oral podría resultar una alteridad positiva de la figura paternal de la poeta, mientras que la identidad ambivalente de la sierpe queda reservada como leitmotiv por y para la propia escritora con todo el arrojo de su ego poético incontestable: ella es el insulto bíblico, ella es la tentación, ella es la perversión, ella es el alcohol, ella es el sexo, ella es la destrucción, ella es el mal, ella es incluso la muerte diversificada: mudando de piel con cada vivencia. Así pues, el malditismo de una adolescencia y juventud difíciles se inauguraría, pero también se desvanecería sólo al inicio, con la genealogía de amor incondicional y ayuda imparable que la autora le reconoce a su padre. Si al comenzar el libro parece que la naturaleza de ese hombre del título es la del padre que no se rinde con su hija conscientemente endemoniada, al pasar de los textos, dicha expresión contraerá polisemia y ampliará su campo de referencias personales. La visión antropológica del ser humano en general, con todo tipo de matices y colores, será revelada por la poeta para comunicar lo que piensa de la vida, del amor y de la muerte. Sin embargo, ¿de dónde nace la sorpresa informativa, es decir, ese malditismo antropológico que nutre y desnutre las palabras que, como armas alucinógenas, nos dispara Irene de la Fábrica al corazón? Sin ir más lejos y como no podía ser de otra manera: de la experiencia del amor y del coqueteo involuntario con la muerte. En esta crítica, nos centraremos, sin embargo, en la dimensión sociológica y antropológica del poemario, líneas más estabilizadas para la explicación poética y menos exploradas para calibrar el inconsciente ideológico que empapa el florilegio en apenas ochenta y dos páginas. Después de la “Fábula oriental”, el libro ofrece un “índice onomástico” bastante curioso. Irrumpe extendiéndose casi a medio libro con la “I”, inicial de la Irene poeta como identidad autofictiva que más textos acumula, y continúa con las consonantes “J”, “K” y “L”, que se corresponden con las iniciales de los nombres de aquellos hombres múltiples que han tenido relevancia amorosa en la vida de la artista y que, por tanto, han sido metamorfoseados en literatura como alteridades primarias. Estas serían las dos partes claras del poemario o sudario, quién sabe, de Irene de la Fábrica. El primer texto que encontramos en “I”, titulado ‘Condicionada por la teoría / Ars poética’, funciona a modo de nota dramática o acotación («Entra el Hambre y se parte», porque «de su vientre sale un huevo»). En seguida, la poeta nos informa de que este huevo es abrazado por Ofión, un titán caótico que gobernó el mundo antes del reinado de Cronos y Rea, lo que nos remite al perfilamiento de una poética antiquísima, anterior a la que todo el mundo ha estudiado de Cronos devorando a sus hijos en ese cuadro tan famoso de Francisco de Goya y Lucientes. Dentro de “I”, encontramos una durísima crítica a las ruinas infectas de la globalización capitalista en las que intentamos sobrevivir los más comunes de los mortales, el 99% de las personas que diría el antropólogo David Graeber, incluida la poeta. Irene de la Fábrica remata el necroliberalismo, que no neoliberalismo, con el poema ‘Martes, 18 Julio’, que es toda una explosión de crisis existencial contra el turismo endocolonizador de nuestro país, lo que recuerda mucho a la novela Panza de burro de la canaria Andrea Abreu, si bien se echa de menos la presencia expresiva del panocho, la lengua puramente murciana que inmortalizó Vicente Medina en sus poesías populares. No obstante, De la Fábrica también se ocupa de criticar la sociedad crediticia, hecha a base de titulitis previo pago, que tenemos que soportar para abrirnos ventanas a una existencia digna. A continuación, lo reproducimos: MARTES, 18 JULIO Mil palmeras, suelo de mi cuarto, 2017. Ahora soy camarera en el hotel del final de la calle donde vivo en verano. Después de seis años de universidad así estoy: limpiando los platos de putos madrileños que se creen alguien y que te miran por encima del hombro. Una adorable familia ―hasta que hizo eso, claro― de extranjeros me regaló una postal con un bonito mensaje sobre Jesucristo. Dice que encuentre mi camino aunque me haya perdido, que Jesús tiene un plan para nosotros. Mi jefa es una bollera insoportable y dudo que Jesusito lo aprobase, y dudo también que la Virgen María me ayude a limpiar la mierda de los platos sucios para poder meterlos a esa cocina donde se respiran, amablemente, unos ciento cincuenta grados centígrados. Mamá, yo quiero ser cartera. ¡Ay! Qué bonito aquel verano dando vueltas por las calles buscando un maldito número que se cayó hace años, qué manera tan hermosa de cortar por carta con aquel novio insoportablemente alemán que tuve. Por carta, señores, por carta. Tengo que dejar de dejarlos. Al final moriré sola por dejar a los pobres hombres que me han querido algo. Pero bueno, qué más da: vivir juntos, morir solos ¿no? Si al final estamos solos, coño. Los amigos son como esos acompañantes que se sientan contigo en el tren y se bajan a las pocas paradas, la familia es el peso que no te deja de ser quien eres. ¿Cómo defraudarlos? No, mamá, no quiero limpiar platos a tres euros la hora para gastármelos en mi querido septiembre en otro máster universitario. ¿Para qué? ¿Para fregar los platos con orgullo? Mi tiempo vale más que tres monedas. Meteos el dinero por el culo, y el trabajo, las obligaciones, el propósito, el esfuerzo. Odio trabajar, odio madrugar, odio sonreír a esos clientuchos de mierda, odio a mi jefa, odio el dinero, odio el verano. No me siento más digna a cada plato, quiero mis libros, mis textos de personas muertas con una sola dirección en el diálogo, mi botella de vino y escribirlo todo. Pero claro, escribir no da dinero, al menos lo que escribo. Cincuenta sombras de Grey tendrá millones de copias, claro. En fin, Jesucristo, ¿cuál es el puto camino? Muy ligado a las sensaciones que deja el texto anterior, el poema ‘RRSS’ grita contra la alienación que provocan las redes sociales al escindir la identidad del yo en el yo real-físico y en el yo digital, distorsionando la autoimagen de los usuarios y, en el peor de los casos, provocándonos dismorfia corporal y narcisismo. Contrariamente a la pretendida “rebelión en la granja” que desearon tanto George Orwell como Ortega y Gasset, para Irene de la Fábrica ya está todo perdido: la masa se ha hecho la clase social dominante. A continuación, lo reproducimos: RRSS La posmodernidad ha calado. / El neoesperpento: ¡si V levantara la cabeza! / A ver quién da más diciendo menos. / Sólo son siendo un producto: / pulgares arriba ya apuntan al cielo, / HAY CORAZONES SIN AMOR POR TODOS LADOS / comienza la lluvia: / cerebros vacíos caen como piedras. / Están por todas partes. / Es imposible salir. // No hay LUZ. / No hay salvación. // La masa se hizo dueña. Con la ausencia de la luz del poema anterior nos quedamos, motivo que preocupa mucho a la poeta hasta el punto de que vaya calando su propia visión antropológica de los seres humanos. En el poema titulado ‘Lunes’ empieza el juego de los colores de las personas. que se extenderá a partir de ‘J’; en él, habla a los lectores como si estuvieran en el cine, cual espectadores de la vida de la poeta, y ya establece quiénes son los grises, poniéndonos ante un espejo nada gratificante pero crudo como la vida misma. Ni qué decir tiene que hay una rebeldía de la poeta contra los lectores grises, que a saber si los tendrá, muy improbablemente, pero poco le importa. Desde un punto de vista pragmático, los lectores no tienen más remedio que mantenerse bien comprometidos como espectadores de su experiencia vital y poética. Dice así: «Todos tienen miedo de algo, problemas absurdos y vidas tan grises, tan grises, que me hacen llorar por las mañanas». Más adelante, en el poema ‘Cine’, hasta ella misma decide presentarse, sentada en una butaca de la primera fila del cine, como una espectadora más de su propia existencia. Para los amantes de la filología clásica, de La Odisea, no podemos dejar de reivindicar el poema ‘Sal’, donde la poeta se pone en la piel de Penélope con su alma de sierpe y nos ofrece otro final muy distinto al acostumbrado: nada más y nada menos que Penélope mudándose de piel e incluso de hogar, convirtiéndose en viajera como su ex marido, abrazando la chulería, cabe interpretar. No podemos descuidar las referencias a la luminosidad, que van abarcando todo el poemario. Disfrutémoslo: SAL Y se deshizo dentro de mí. / Miles de gotas se dividían a su vez en / otros miles de puntos de luz que crearon / una lluvia suave en mi interior... / y se deshizo dentro de mí. / Pero no hubo Ítaca, ni barco, / ni perro, ni héroes. / Tejer, tejí: un sudario con el que pasar el invierno. / Y ya no hace frío. / «Y la primavera me trajo la risa espantosa del idiota», / me trajo arena de África, tráfico y alas. / Y te he dejado las escamas encima de la mesa, / cariño, que me mudé (,) por si vuelves. En el segundo poema del libro, ‘La renacida’, la poeta nos confiesa ya muy pronto que no le pueden negar ni «bailar con los caracoles, ni sonreírle a los bichos de luz ni pintarse de colores». Estos bichos de luz y estos colores se irán materializando a lo largo del libro; en concreto, a partir de la parte onomástica “J”. Desde su inconsciente ideo-antropológico, la poeta diferencia entre personas azules, verdes, rojas, marrones, grises y amarillas. Tanto es así que, dentro de “J”, en el texto ‘Incorpóreo’ la poeta reprocha a un conjunto de álguienes no ser «luz». Tendrá que llegar el poema ‘Amarillos para que descubramos el lado más antropológico del poemario, motivo por el que lo reproducimos a continuación pero no sin permitirnos un guiño generacional milenial a Los Simpsons: AMARILLOS Creo que cada persona es de un color. Sí, sí. Y no hablo de la piel, no hablo de blancos y negros; hay que tener otros ojos para verlo. Una vez estuve con un chico azul: era paz, era tranquilidad, era suave. Olía a mar y rara vez se enfurecía. Los azules son remansos de quietud en el frenético caos en el que vivimos. También he conocido el verde: la bondad, la naturalidad. La vida en ellos crece como un árbol, con sus raíces y sus pájaros. Siempre felices, positivos, te dejan volar aunque no vayas a volver al nido. Esos están bien. Los marrones: fuertes, duros, estables. Uffff, el rojo. Sin embargo, la mayoría de la gente es gris, sobre todo cuando no los miras bien. Voy andando por la calle y todos están muy grises: caras grises de ojos grises, zapatos grises y sueños grises. Si te acercas mucho a ellos puedes distinguir algo de color al fondo pero bah, no merece la pena el esfuerzo. Y a veces, entre esa multitud, entre esa lluvia monocromática y deprimente aparece alguien amarillo y ¡¡BOOM!! Es absolutamente increíble. Todo un espectáculo. Puedes ver hasta los rayos de luz amarilla que emiten y que ciegan y eclipsan a los grises. Durante unos instantes, apenas ves otro color, todo se ha inundado de amarillo. Son pura vida, son el sol sofocante del desierto y el polen de las flores multiplicando la vida. Son verano. Son sequía y lluvias tropicales. Son llamas que queman y calientan tu piel. Esos son los mejores. Esos son los imprescindibles. No puedes estar mucho tiempo a su lado porque te quemas. A no ser que tú también seas amarillo. Ahora, tal y como no podemos dejar de preguntarnos de qué color somos nosotras mismas, tampoco podemos dejar de relacionar el diseño antropológico de De la Fábrica con aquel fragmento de En el camino de Jack Kerouac donde dice lo siguiente: «la única gente que me interesa es la que está loca, la gente que está loca por vivir, loca por hablar, loca por salvarse, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes, sino que arde, arde, arde como fabulosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrellas y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un ¡Ohhh!». Estas personas a las que se refiere Kerouac son, sin duda, las personas amarillas que alaba Irene de la Fábrica. Tampoco deberíamos olvidarnos de la sinestesia de la canción de Extremoduro ‘Si te vas’, cuando Robe canta lo siguiente: «Se le nota en la voz, por dentro es de colores», perspectiva que nos anima a decidir a cada segundo que intervenimos en la vida, cuál será nuestra esencia cromática con respecto a los demás. Tanto estas alineaciones intertextuales como las mencionadas anteriormente y muchísimas más que modestamente se nos escapan gestan el tremendo valor de universalidad de la obra El hombre y la serpiente.

Para concluir, podríamos atinar al definir este libro como toda una experiencia literaria intergenérica abierta. Empezamos con una acotación dramática que viene seguida por todo tipo de poemas de verso libre, prosas líricas, enunciaciones cinematográficas, juegos lingüísticos, segmentos de preguntas retóricas que te destrozan el pecho de repente... Me gustaría poner fin a esta crítica con una afirmación del primer texto de “I”, ‘Condicionada por la teoría / Ars poética’, que es emitida por el Hambre como persona dramática o personaje parlamentario: «Sólo la belleza os hará libres». Yo te creo, De la Fábrica. ANA BLANDIANA. EL SUEÑO DENTRO DEL SUEÑO Y OTROS POEMAS (Visor, Madrid, 2024) por FERMÍN HERRERO HACIA EL LUGAR HABITABLE Hemos ido sabiendo de la amplitud, solidez y profundidad de la poesía de Ana Blandiana (pseudónimo de Otilia Valeria Coman), inveterada candidata al Nobel, gracias a la labor perseverante, encomiable, de la que todo lo que se diga es poco, de Viorica Patea y Natalia Carbajosa, traductoras al alimón a nuestro idioma y esmeradas estudiosas de la obra de esta escritora rumana nacida en Timişoara el 25 de marzo de 1942, entre «gritos inhumanos» tal y como certifica en un poema. Ahora nos presentan El sueño dentro del sueño y otros poemas, en Visor, como con anterioridad hicieron con Variaciones sobre un tema dado o, conjuntamente, los libros de juventud Primera persona del plural y El talón vulnerable en la misma editorial; e igualmente con Un arcángel manchado de hollín, compuesto por tres libros: La arquitectura de las olas, Estrella predadora y El reloj sin horas, precedidos por cuatro poemas publicados en la revista Amfiteatru y un apéndice de una propuesta de poética fragmentaria, en la magna colección de Galaxia Gutenberg que dirige Jordi Doce; así como con Mi patria A4 (en el que fue Antonio Colinas, admirador de la lírica de Blandiana, quien acompañó en la traducción a Patea), Octubre, noviembre, diciembre y El sol más allá y El reflujo de los sentidos en la editorial valenciana Pre-Textos. Algunos poemas de este libro de reciente aparición en español fueron adelantados en el número 32 de la revista El Cobaya, las variaciones, más bien afinaciones, con cambios hasta en algún título, dan buena cuenta del infatigable quehacer de las traductoras. ¿Qué podría añadirse al trabajo continuado de ambas profesoras universitarias, al análisis pormenorizado de la figura de Ana Blandiana dentro de las letras rumanas y de su trayectoria literaria, tan extensa como intensa, a sus interpretaciones puntuales de libros y poemas? Nada de sustancia, me temo, así que me limitaré a tratar de hilvanar algunos apuntes sobre mi lectura de El sueño dentro del sueño y otros poemas que cuenta, como otros volúmenes citados, con un prefacio ajustado, clarividente, de Patea, bajo el título ‘La metafísica del sueño y el boicot de la Historia’, ante el que en verdad sobra toda aclaración explicativa a mayores. Con sus prólogos y artículos han caracterizado sobradamente la, por otro lado, resbaladiza y difícil de amojonar poesía de Blandiana (que no en vano defiende que el verso no debe decir, sino sugerir y que «Todo lo que se puede entender / Carece de esperanza y de ley») y la han ubicado en las coordenadas justas dentro de la lírica rumana contemporánea, en concreto encuadrándola en el neomodernismo, movimiento de contestación al realismo socialista impuesto a machamartillo que apuesta por la estética del arte por el arte como mecanismo subversivo, a pesar de que el estilo de nuestra poeta se corresponda más con la poesía pura, concepto también problemático y en el que no vamos a ahondar. La propia escritora, proclive a la teorización, tan intuitiva como sagaz, ha declarado que lo misterioso está por encima del lenguaje y prevalece: «detrás de cada verso, sin la posibilidad de expresarse, hechiza lo inefable que no puede ser nombrado». Una de las definiciones de poesía de Blandiana, aplicable, creo, a toda su obra, pero sobremanera al libro que nos ocupa, reza así: «La poesía no es una serie de acontecimientos sino una secuencia de visiones». No se infiere de esta aseveración que nos encontremos ante una poeta visionaria tal y como se concibe a partir de prerrománticos como William Blake o románticos como Samuel Taylor Coleridge, si bien Carbajosa la sitúa en la línea del idealismo mágico de Novalis, sino que en sus poemas nos transporta mediante la imaginación, fruto de una percepción como de ensueño, a lugares alejados de lo real o del presente, de esta forma negados, suplantados por la poesía como emplazamiento ideal, como veremos más adelante, con tintes espirituales, capaz de redimirnos del materialismo raso imperante. En este sentido, en El sueño dentro del sueño y otros poemas, ya desde el título, la preponderancia de lo onírico es absoluta, seguramente por efecto de la inconsistencia del mundo y de la desconfianza en todo cuando se sufre una existencia grisácea, regida por una burocracia paralizante, permeada por la “tristeza metafísica” que los críticos han resaltado en los versos de Blandiana y que es apreciable también, por caso, en la novela de Gabriela Adameşteanu Vidas provisionales. Como «tratado acerca del sueño y de sus múltiples significados» enfocado a «superar las limitaciones de una realidad precaria [...] para adentrarse en el espacio de la imaginación y lo trascendente» lo conceptúa Patea en su mencionado prólogo. El significado del sueño, omnipresente también en la mayoría de los once poemas iniciales, añadidos como inéditos a la antología Poemas, de 1974, justo cuando Ceauşescu acaparó todo el poder, es ciertamente polisémico. El primero de los once nos introduce de entrada en un tobogán de disolución en lo metafísico que parece interminable: «Alguien sueña con nosotros / Y es soñado a su vez / Por otro / Que es el sueño de un sueño». Con frecuencia es un desvanecerse por completo de cualquier referencia sólida, como en ‘Tal vez alguien me está soñando...’. Conduce a lo interrogativo problemático («¿con quién y con qué soñar?», incluso «ahora que el tiempo ha crecido sobre nosotros / como pesadas montañas de nieve de sueño»). En otras ocasiones, en fin, la ensoñación, de forma antagónica, es positiva; «Tengo sueño así como / Tienen sueño los frutos en otoño». A mayores, la inventiva de Blandiana es desbordante: los espejos dentro de los espejos o reflejándose en cadena, como en ‘El reloj sin horas’: «Cada movimiento mío / Se refleja / En varios espejos a la vez», como si se atomizase su personalidad y al tiempo, pues no hay certidumbre que no sea quebradiza, no se supiese distinguir la verdad de lo que la vulnera; ángeles de toda condición, hasta en los bolsillos; la nieve a mansalva, embalsamadora, como símbolo de la pureza frente a la degradación ambiental o como un despertar de la belleza y una salida del horror cotidiano, o como rebaño trashumante, copo a copo, que la poeta pastorea mientras contempla, por contraste, «la soledad del mundo y su inmenso llanto», con múltiples sentidos también a lo largo de su obra, inclusive mensajera del odio y la hostilidad; las colinas cual «dulces esferas boscosas», elevadas a una armonía cósmica con un aire a Fray Luis de León; las iglesias voladoras o llenas de mariposas; las choperas expectantes desde sus hojas-ojos... Aparte del uso polivalente, abarcador, del sueño, la otra nota distintiva del libro respecto a los demás que conozco de la autora es, sobre todo en el tramo final, la aparición gozosa en extremo de lo campestre idílico, especie de locus amoenus raigal y con tendencia a cuajar, más en otoño que en primavera, a tal punto que la poeta encuentra la plenitud «aleteando» sobre una huerta «embrujada», «por entre frutos y hojas, / En la luz miel y polvorienta», refocilándose, restregándose, revolcándose por la hierba de los heniles o enterrándose en montones de cereal. Remite, pues, a lo matérico primordial, al topoi campesino, con su añoranza del ciclo de las estaciones sentido como un eterno retorno, antes de la implantación de la agricultura industrial y del horror de la colectivización manu militari. Que es a su vez un regreso hacia sí misma, «hacia dentro», como sostiene en uno de los poemas de Estrella predadora. Y, más allá, a lo ancestral y arquetípico, a la memoria colectiva de «un pueblo vegetal», hacia el que se proyecta en uno de los cuatro famosos poemas publicados en la revista Amfiteatru por los que fue perseguida y presente ya en su debut poético, desde el título, Primera persona del plural. De ahí el poema, basado en dos «baladas fundacionales e identitarias», dedicado (es un motivo que reaparece en otros libros suyos) a Avran Iancu, que, según nota de la edición, lideró en 1849 el levantamiento de los campesinos siervos de Transilvania para rescatarlos de la servidumbre y desde entonces es el símbolo de la liberación de los rumanos. Es en esa fusión, casi transustanciación con lo elemental, con lo auténtico sin mancillar por el hombre y sus afanes, donde encontramos el lugar habitable de la poesía, como cobijo contra la intemperie de la vida, cuando se torna desesperada. Blandiana ha explicado que «cuanto más difícil de vivir me resultaba la vida, tanto más interesante y soportable se volvía la escritura».

Una intemperie que nos imaginamos provocada por el exilio interior de la escritora, convertida en enseña de resistencia moral contra el régimen (una «pesadilla interminable»), contra la barbarie y el espanto de las ideologías. Y lo mismo tras la caída de la dictadura. Aunque un poema suyo se convirtió, al parecer, casi en un himno durante el proceso de derrocamiento y ejecución del matrimonio Ceauşescu en su ciudad natal, Blandiana ha sido muy crítica con la situación sociopolítica posterior. Igual que otros literatos del Este represaliados o exiliados, o las dos cosas, pongamos Imre Kertész, Alexandr Solzhenitsyn, Joseph Brodsky, Blandiana ha denunciado que la llegada de la libertad, según señala en ‘La arquitectura de las olas’, que ya es, desde luego, no ha supuesto una mejora digamos espiritual sino que, más bien al contrario, la asunción de los valores democráticos occidentales, con el determinismo económico y tecnológico a la cabeza, ha traído alienación y enajenación, puesto que obra en detrimento de la parte creativa e intelectual del ser humano. Para nuestra poeta existe un deber cívico, en cuanto «existimos sólo en la medida en que somos testigos de la Historia», unido a la fraternidad: «Se siente cálida la casa / Cuando unos para otros somos patria». En cuanto al estilo, con la salvedad de la rima, que lógicamente se pierde en la traducción, sorprende la alternancia de versos brevísimos, muchos de una sola palabra, con otros largos, produce una impresión de holgura espacial, propicia los ‘blancos’ en la página, en consonancia con su teoría creativa de que «la elocuencia de la poesía ya no se mide mediante la concatenación de las palabras sino mediante el silencio existente entre ellas», de tal modo que «la poesía nace de la pausa existente entre las palabras», efecto que se traslada a la lectura. Predomina un irracionalismo si onírico, con frecuencia tendente al surrealismo, implantado hasta en lo celestial: «Allí te esperará / Un dios anciano; / De su órbita derecha / Asoman nubes, / De su órbita izquierda / Nace el ocaso». Pero curiosamente, en términos generales, la expresión, a menudo enumerativa, es sencilla, transparente al decir de los versados en su obra lírica y de ella misma («Sueño con una poesía simple, límpida y transparente que insinúe la sospecha de que ni siquiera existe»), eso sí, «con insondable profundidad metafísica». Semejante conjugación me ha recordado la fórmula de José Bergamín para verificar la poesía neta: «clara y difícil». La sensación que tengo mientras leo a Blandiana, máxime en esta entrega tan volcada en la idealización del sueño, es la de un sonámbulo que va deslumbrándose entre los versos, mientras descubre que «Las palabras brillaban y gritaban / En el campo vacío / como faisanes», símil que me lleva a aquello de Wallace Stevens: «La poesía es un faisán perdiéndose en la espesura». He seguido al ave fabulosa a lo largo de las páginas del libro, feliz de la negación y fuga de la realidad, siempre cuando menos incómoda, en beneficio de un refugio conocido, dichoso, el de la poesía que emana de la naturaleza. MARÍA JESÚS MINGOT. JARDÍN DE INVIERNO (Reino de Cordelia, Madrid, 2023) por FRANCISCO J. CASTAÑÓN Jardín de Invierno es el poemario más reciente de la poeta y profesora de filosofía María Jesús Mingot, un libro que se suma a sus títulos anteriores, Cenizas, Hasta mudar en nada, Aliento de luz y La marea del tiempo, los cuales conforman hasta la fecha la producción poética de la autora. En sincronía con las obras citadas, Jardín de Invierno es un libro donde atisbamos una profunda reflexión sobre el devenir existencial. Con una voz poética inconfundible y un estilo personalísimo, Mingot aborda en los poemas que salen a nuestro encuentro, según nos adentramos en este espléndido jardín, temas sustanciales e inseparables a la siempre compleja condición humana. Los efectos del transcurso del tiempo, la percepción de nuestra inevitable caducidad, la necesidad de trascender desde los acontecimientos más relevantes o las vicisitudes y motivaciones más cotidianas, la capacidad de renacer a pesar de los reveses que nos depara nuestro itinerario vital, la importancia del amor en sus diversas manifestaciones..., y todo ello tratado con sutileza y precisión, algo que —como observamos en Mingot— sólo a través de un esmerado empleo del lenguaje poético puede alcanzarse. En este sentido, el excelente prólogo firmado por Teodosio Fernández Rodríguez, que precede a la obra de Mingot, es una aportación cuya lectura resulta muy recomendable para comprender mejor el alcance de los poemas de la autora madrileña recogidos en este libro. «Estamos —asevera Teodosio Fernández— ante un poemario en el vértigo de una revelación en los límites de la nada y del silencio, un poemario donde la celebración se conjuga íntimamente con el sentimiento de la pérdida, depurado y meditativo, tejido por una honda sensibilidad». En “Alba”, primera de las cuatro secciones en las que está dividido el libro, hallamos poemas en los que la autora recapacita con agudeza e ingenio sobre el sentido del ser, a partir de escenas o cuestiones que resultan cercanas al público lector. El verso inicial del poema ‘El alba en su regazo’ con el que comienza el poemario nos da ya una idea de la perspicacia y altura poética que contienen estas páginas: «Y sostiene la madre entre sus brazos la esperanza del mundo». La contemplación de un recién nacido alienta versos deliciosos: «En los labios lactantes, la fontana / secreta del amor mana sin miedo. / El alba balbucea en su regazo». En los poemas de ‘Alba’ las vivencias de la autora se trasforman en saber poético. El amor, pero además esas laceraciones que va dejando la proeza de vivir o aquello que quedó cristalizado un día en la memoria, impulsan poemas como ‘Recomenzar’, donde leemos «Las heridas de ayer, tu cárcel muda, / sean humus de vida que renace», o el titulado ‘Hogar’ que atesora la descripción de una estampa afable colmada de emotividad: «Flor de café, tu rostro en el periódico. / Dos perros, uno junto a tu pierna, / el otro en su sueño. /.../ Desprendes tanta paz / que cualquier palabra sería una piedra». Porque las imágenes en Mingot emergen con un señalado vigor expresivo. Un ejercicio literario que se acerca al cubismo, pues las impresiones plasmadas en estos versos toman forma desde una óptica inédita y original, según ve la poeta el mundo que la circunda. Asimismo, en estos poemas descubrimos resonancias pretéritas que guarda, por ejemplo, ‘El trastero de Gaztambide’, rememoran ‘El primer amor’ o traen la nostalgia de la infancia en los poemas ‘Como un paseo en barca’ y ‘Abrigo de la infancia’. Del mismo modo, las diferentes facetas en las que se experimenta el amor —al igual que “Un único latido nos sostiene incluso en la distancia”—, fluyen en poemas tan notables como ‘Un jardín a la sombra’, ‘Luz descalza’ y ‘Canto a la lluvia’. Advertir también la presencia de la naturaleza en los poemas de Mingot. Versos como «Nada me hace ser más que tu calor de otoño, tenue como el aliento de la tierra» o «Porque nunca el amor fue un favor tan desnudo / ni hubo tanta esperanza en un desierto», extraídos de los poemas comentados, son muestra de ello. ‘Vida’, ‘Alma’ o ‘Lo que la noche guarda’ son atinados poemas donde emerge el engranaje que configura «La red secreta donde el amor se teje, / y sombra y luz se besan». Sin olvidar incluir en el discurso poético aciagos episodios que no es posible obviar. Así, recurre la autora al poeta polaco Zbigniew Herbert para anunciar en el poema ‘Herbert en tiempos de pandemia’: «Escucho la voz del poeta. / Las heridas están frescas, / y el amor parece posible». Por otro lado, no debemos perder de vista el simbolismo que reside en estos versos, como observó con acierto Alejandro Sanz en la presentación del poemario que tuvo lugar en Madrid. Los matices son importantes. No estamos ante un jardín en invierno —apuntó Sanz—, sino en un jardín de invierno, donde se nos invita a cavilar sobre el contenido y trasfondo de los poemas que nos ofrece su autora, y a considerar las oportunas respuestas que propone. De esta forma, la voz poética de Mingot se revela aquí, como en todo el poemario, con esa solidez y plenitud intelectual en la que germinan los poemas de este libro. En el segundo apartado del libro, “Desvelo”, la poeta construye una escenografía conceptual, filosófica y alegórica que recuerda a la técnica del auto sacramental de nuestra literatura del Siglo de Oro, aunque con rasgos contemporáneos y exento de las intenciones moralizantes del pasado. ‘Amor’, ‘Deseo’, ‘Perdón’, ‘Culpa’, ‘Remordimiento’... Los títulos de los poemas no dejan lugar a la especulación sobre los temas que plantea la autora en esta parte del libro. ‘Soberbia’, ‘Pereza’, ‘Gula’, ‘Avaricia’, ‘Lujuria’, ‘Ira’, ‘Envidia’... Siguen a los anteriores. Poemas donde abstracción y concreción se entreveran para conjugar versos como «Ser tu aliento en mi boca», cuando se habla de deseo; «Ser huésped de la luz y ser simiente que redime la tierra y, al sereno, duerme sin poner nombre al don que entraña», cuando alude al perdón; o «El ojo sepultado por las olas / de una venganza ciega / contra todos y todo», cuando se refiere a la ira. Acciones o estados que arraigan en el ‘Cuerpo’, ese «pobre cuerpo mortal, / fiel compañero, retador del silencio, / puro fuego en la estepa de los días». Sin embargo, la autora da un giro argumental al tono de esta sección y nos sorprende con otros poemas inesperados, donde «Hay un eczema que te ha acompañado sesenta años», «Se vende la libertad en cómodos plazos, / de púrpura vestida la oferta del día», donde «Amar la larga noche de la rosa», o «Germinan las palabras en tu cuerpo / en el vasto silencio de la noche». Porque a tenor del último y destacable poema de este apartado, ‘No hay escape para los misterios elementales’ que caracterizan la enigmática y paradójica condición humana.

En la tercera sección, “Herida”, la poeta nos introduce de lleno en el ámbito social y la crónica del presente. No falta tampoco una mirada crítica al relato de la historia. Cimentados con ese simbolismo ya mencionado que dota de elocuencia a los versos de Mingot, leemos poemas muy intensos sobre el desastre de la guerra, el desamparo del «hombre que habla solo» en medio de la barahúnda urbana, sobre la pobreza, el olvido, la ausencia, la ‘Infancia robada’ (título de un poema admirable), la muerte —provocada por la droga— que viaja en tren («Entre dos estaciones el sueño de la muerte, / ojos huecos de yonqui flotando en su nirvana») o la tragedia del suicidio. Poemas sapienciales como ‘La historia oficial’, donde la poeta parece conectar con esa idea que expresara el escritor galo Bernard Noël sobre cómo la verdad oficial sirve para blanquear la historia o cuando en el poema ‘También cuando te niegan’ anota: «Quién sabe lo que pasa por el alma de un hombre». “Silencio”, último apartado del libro, nos reserva poemas que ahondan en ámbitos abiertos a la espiritualidad, con referencias a la naturaleza, al misterio de la vida, al silencio como espacio de introspección y al ímpetu del amor. Así, en el poema ‘Cegados por la belleza del amor’ la poeta escribe: «Palpamos la tierra mojada, pero no vemos el esplendor de la tormenta. / Palpamos el latido de la gota, pero el mar permanece oscuro e impenetrable». Podrían citarse otros, pero tres poemas que van poniendo fin al poemario son, a mi juicio, particularmente luminosos: ‘La última oración’, ‘Lirios blancos en la noche’ y el que da título al poemario, ‘Jardín de invierno’, que para Teodosio Fernández es «el mejor resumen» de un libro «que conjuga, con extraña intensidad y belleza, la luz y la sombra, el albor y la despedida, ese vaivén de la vida...». Un libro cuyos poemas confortan, conmueven y agitan nuestro intelecto. DAVID MONTEIRA. PANORAMA (Adarve, Madrid, 2023) por MARIBEL SOLÍS Encontrar un reducto de poesía pura en estos tiempos en que lo cotidiano se apodera inevitablemente de toda clase de manifestación artística resulta un hallazgo con tintes de milagro. Afortunadamente, aún quedan islas de inspiración y esencia lírica y Panorama es un hermoso ejemplo de ello.

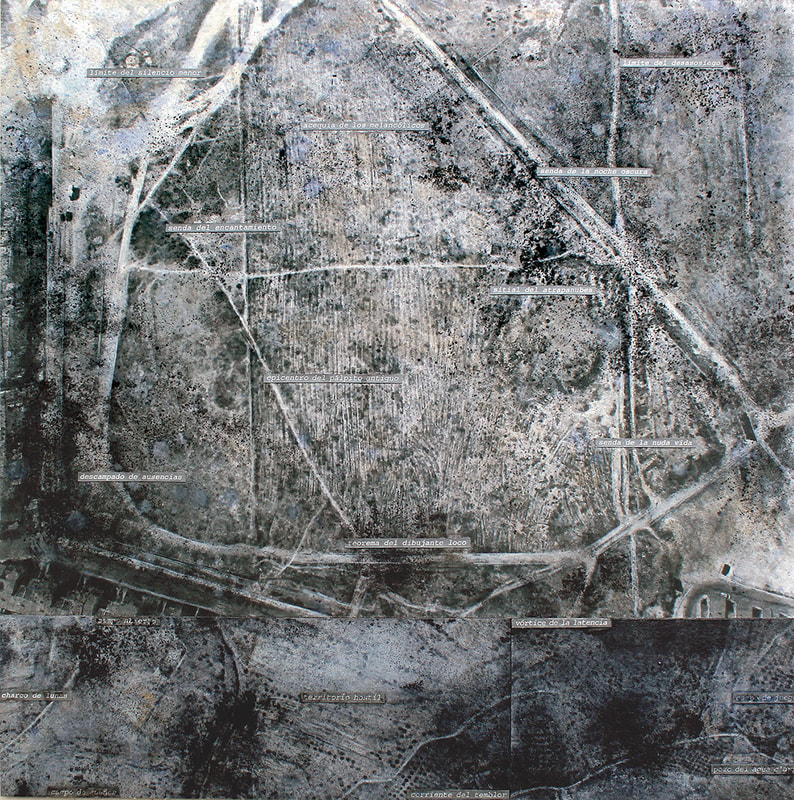

El título del poemario nos acerca a un contenido temático amplio en el que conviven el mundo clásico, Asia, Castilla, el paisaje, homenajes evidentes o velados a grandes figuras poéticas... Todo es motivo de celebración lírica. Y este marco heterogéneo funciona casi como un pretexto para mostrar las galas de un ejercicio literario lúcido y personal, cimentado en un sustrato de perfección formal y técnica depurada. A lo largo de este cántico se escuchan ecos juanramonianos y es fácil que el lector pueda disfrutar del silencio que perdura tras la lectura gozosa de toda gran obra. En muchas de las composiciones los símbolos no se limitan a su fulgurante preciosismo (la sombra, la luz, la vereda...) sino que demandan un trabajo intelectual por parte de autor y lector respectivamente. (‘Simetría en el estanque’). La cuidada presencia del ritmo y la musicalidad no constituye un adorno vacuo y recoge el espíritu modernista más virtuoso y elocuente (véase ‘Barcarola veneciana’). David Monteira exhibe un dominio de los recursos estilísticos más elaborados, entre los que sobresalen imágenes y sinestesias, dotadas de un poder evocador inusual («La soledad es un cirio / de luminosas esporas, / la torre blanca en que lloras / y asciendes en tu delirio»). La maestría técnica también se evidencia con una métrica impecable en el empleo del soneto de arte menor. Trenzado con un tono de melancolía, el amor es concebido como motivo cósmico y humano, así que sus posibilidades se manifiestan infinitas y únicas dentro de esta obra. El sentimiento, empleado en su acepción más amplia, no se deja acechar aquí por el sentimentalismo sino que siempre sale airoso, envuelto en el tul colorido y grácil de las palabras que lo elevan y conectan a una existencia más duradera y hermosa. Los versos destilan una total complicidad del escritor con el paisaje, de manera que en muchos momentos es la propia Naturaleza quien parece haberle otorgado al poeta el privilegio exclusivo de cantarla como merece. El resultado es una taza de porcelana fina donde se bebe el elixir intelectual y sensible, donde la expresión brillante no eclipsa el concepto sino que lo refrena, lo pule y lo amplifica hacia la eternidad de la palabra certera. NATHAN DEVERS. LOS VÍNCULOS ARTIFICIALES (AdN, Madrid, 2023) Traducción: Elia Maqueda López por MARTA SANTAMARÍA DOMÍNGUEZ EL METAVERSO: ¿PRESENTE O FUTURO? Hoy en día, hay quien piensa que la literatura está amenazada por las pantallas, por la tecnología. Si partimos de la base de que la literatura debe siempre comprometerse y arriesgarse, ¿no deberíamos entonces escribir sobre esa supuesta amenaza? Con ese desafío en mente, Nathan Devers emprendió la escritura de Los vínculos artificiales: un libro sobre el metaverso, ese mundo virtual inmersivo en el que podremos interactuar a través de un avatar. ¿Escenario del futuro? Puede que ya esté entre nosotros. A raíz de la pandemia, todos hemos comprobado que la sociedad puede funcionar técnicamente sin los vínculos tradicionales, que es posible vivir sin el mundo real. Tras el nacimiento de internet y la digitalización, solo faltaría atravesar la pantalla, ese elemento físico que simboliza la separación entre la persona y el objeto, para sumergirnos en un mundo en el que no habría diferencia entre lo visto y lo real. Vayamos brevemente a la trama de Los vínculos artificiales. El protagonista, Julien Libérat, ha tocado fondo tanto en lo personal como en lo profesional. Un día descubre el Antimundo, un universo paralelo con infinitas posibilidades donde parece que la vida le quiere sonreír. Comienza entonces una adicción que lo alejará del mundo real. Desde un punto de vista sociológico, cuando una persona huye del mundo real, la responsabilidad recae exclusivamente en el sujeto. Tal vez deberíamos preguntarnos qué falla en nuestra sociedad para que alguien no pueda encontrar su lugar y decida huir de ella. Por otro lado, la tecnología evoluciona según las necesidades de la sociedad, por lo que otra pregunta sería: ¿necesitamos vivir en una realidad paralela? Desde el punto de vista artístico, la creación del metaverso es muy interesante. Queremos concebir otra realidad, erigirnos creadores, ocupar el lugar de Dios. En esa nueva realidad, cuyo precursor es el videojuego, se difumina la frontera entre el entretenimiento y el mundo formal: es ocio, pero también es una posible herramienta para el trabajo y los estudios. LAS REDES SOCIALES: LA RELIGIÓN DEL SIGLO XXI Los creadores de las redes sociales siempre han buscado una utopía: estrechar los vínculos de la humanidad. De hecho, han transformado nuestra identidad y la manera de relacionarnos con los demás, han desencadenado un fenómeno de liberación colectiva e individual y han democratizado el mundo. Se ha democratizado la palabra, antes reservada a expertos o a profesionales; el saber, a través de iniciativas como la Wikipedia; el voto, a través de los «me gusta». Esta horizontalidad es interesante, aunque no está exenta de peligros. Se podría decir que somos adeptos a la religión de la tecnología. Sin embargo, parece que la sociedad se ha distanciado y dividido aún más. Las redes sociales se han convertido en el símbolo de los vínculos inmateriales: ahora ya no necesitamos salir de casa, ni siquiera hace falta salir de la cama. Ahora bien, la paradoja está servida. Vivimos en un mundo en permanente conexión a través de las pantallas; pero, al mismo tiempo, nos resulta difícil crear y mantener vínculos personales. Desde el punto de vista literario, es muy interesante el concepto de identidad digital. El propio concepto de identidad presenta dos perspectivas: el retrato positivo, es decir, de lo que se ha hecho, de lo que se ha elegido; y el retrato negativo, es decir, de lo que se ha rechazado, de lo que podría haber sido. Si comparamos esas dos caras de la misma moneda, la pobreza del retrato positivo puede llegar a ser insoportable frente a la riqueza del negativo. Entonces puede surgir una necesidad de evasión, un deseo metafísico muy profundo de buscar ese otro «yo» posible, de buscar la felicidad en otro mundo, puesto que en el que vivimos no ofrece posibilidades reales, por ejemplo, de acceder al trabajo, a la vivienda, a una vida social. PELIGROS DEL METAVERSO Y DE LAS REDES SOCIALES El verdadero problema no es la tecnología en sí, sino la sociedad. Un riesgo real del metaverso y de las redes sociales sería la desaparición del mundo compartido, es decir, el aislamiento de cada persona en su burbuja, lo que supondría la destrucción del mundo democrático. Desgraciadamente, ya existen evidencias del rechazo de una misma realidad compartida, como lo es, por ejemplo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. La literatura, en cambio, nos invita a salir de esa burbuja y a ver más allá de nuestra referencia mental. Nathan Devers, a través de Los vínculos artificiales, afronta abiertamente una cuestión vital para la sociedad de nuestros días que exige, sin duda, una reflexión y una toma de conciencia. NOTA DE MARTA SANTAMARÍA Nathan Devers (1997) es escritor y filósofo. A pesar de su juventud, ha conseguido abrirse un hueco en el panorama literario francés: premio Edmée de La Rochefoucauld por su primera novela Ciel et terre (Flammarion, 2020); premio Choix Goncourt de l’Orient y finalista del Premio Goncourt de los Estudiantes y del Premio Renaudot por su segunda novela Los vínculos artificiales (AdN, 2023), traducida por Elia Maqueda López. Es la primera obra del autor que se publica en España. LUIS G. ADALID. CARTOGRAFÍA (Zambucho y AdB, Madrid, 2023) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Durante estos días en los que a veces llueve, con la mente en el libro Cartografía de Luis G. Adalid, me he encontrado con algunos textos que me han llevado a relacionarlos con él. Uno de ellos ha sido un pequeño relato de Rafael Argullol en su último libro. Habla de cómo por accidente, un accidente literal, conoció a un hombre al que sólo le preocupaba poder caminar. Había caminado por todo el mundo, durante años, pero lo que más me llamó la atención es que el caminante, al que bautiza al final como Walker Walker, es que después de caminar por medio mundo, no pone nombres a los sitios, a los hitos importantes, apenas unos cuantos le sitúan en el mapa, y lo demás es sólo la tierra que pisa, el contacto con la tierra bajo sus pies. No hay lugar. No es lo mismo un caminante que un paseante, el que recorre caminos conocidos o cercanos en los que se busca lo nuevo, lo cambiante de su territorio emocional, para volver luego al refugio de la sombra protectora; ése que usa la mirada y adecua su pensamiento a la velocidad de su caminar. Naturalmente, recuerdo a los filósofos y a Thoreau o a Sergio Chejfec en el mundo literario, que narraba el mundo paseando con la mirada; y a Robert Smithson y sus nuevos monumentos de Passaic, por el paseo por el espacio periurbano, en busca de esas ruinas nacidas ya como ruinas. Tal vez es más cercana la labor artística de Hamish Fulton, o de otros artistas del caminar, pero su obsesión por la peregrinación y las fotos como registro lo alejan. También Luis practica la fotografía, como pudimos ver en Calblanque o Celebración, este último muy próximo en el tiempo y relacionado con lo que leemos hoy, pero de otra manera, más ligada a sí mismo. Y es que Luis G. Adalid es un paseante que pone nombres cuando pone la mirada. Mirar es crear la realidad y a la vez es una manera de pensar en modo poeta, viendo otra cara de las cosas, o la cara principal, que se vuelve tan evidente que nadie más la ve. Esta ha sido otra referencia, esta vez de Agustín Fernández Mallo, otro paseante: «La realidad no está ahí fuera esperándonos, la realidad se crea y se crea con el lenguaje». Los artistas somos todavía como Adán poniendo nombres a las cosas, a los lugares, a los hitos de nuestra infancia y nuestra vida, creando realidades. Los artistas todavía mapeamos el mundo, nuestras casas, anotamos los lugares, bautizamos huecos, pero siempre en modo poeta, donde la metáfora y el pensamiento en imágenes ilumina la cara emocional de las cosas. Así que esa manera de mirar, que se parece tanto al dibujo, es nuestra manera de mirar el mundo. Luis el paseante mira, nombra, piensa y crea con el lenguaje. «Pintar es nombrar las cosas con exactitud» decía Barceló. De una manera u otra nos lo dicen él o John Berger, que además defendía cómo el dibujo, además de poder sustituir al nombre, requiere de una manera propia de mirar: «Miraba para encontrar sólo lo que quería encontrar». Proyectarse y buscar en el paisaje, el pequeño paisaje del pequeño país. Porque el camino más íntimo y creador es aquel que recorremos por los lugares, físicos y mentales, que ya vivimos y consideramos nuestros y que permiten su actualización en el recuerdo y el papel que tuvieron. La posible alteración de estos recuerdos en el tiempo y su reconstrucción no impide su verdad ni que nuestra mente siga creando a esos 4 km por hora de velocidad. «El paseo es un instrumento de memorización» (Solnit). No olvidemos que los recuerdos requieren también su espacio y las líneas que dibujamos en los mapas serán nuevas, tal vez irregulares, o antiguas y regulares. Todas ellas serán de nuevo realidad, siempre una nueva realidad: El destino ese lugar que creíamos a salvo, es finalmente el propio mapa. Caminar y lenguaje tienen coincidencias en su concepción o utilización del tiempo o en el tiempo: los dos se desarrollan en él y lo precisan y aunque no lo parezca, como en la pintura, todo el tiempo necesario para la realización de la obra queda contenido en su final. La obra contiene en sí misma el tiempo necesario para su elaboración material e intelectual. Y es importante hablar de la pintura, del dibujo, del dibujante convencido, de la poesía de un artista que precisa manejar los lenguajes conteniendo en ellos los recuerdos, en el disparo del paseo la memorización del lugar, la verbalización del pensamiento que nos fluye en imágenes hacia la escritura y la pintura. Todos los procesos se relacionan y necesitan, y cuando uno no da lo necesario, ahí está el otro para crear lo posible.

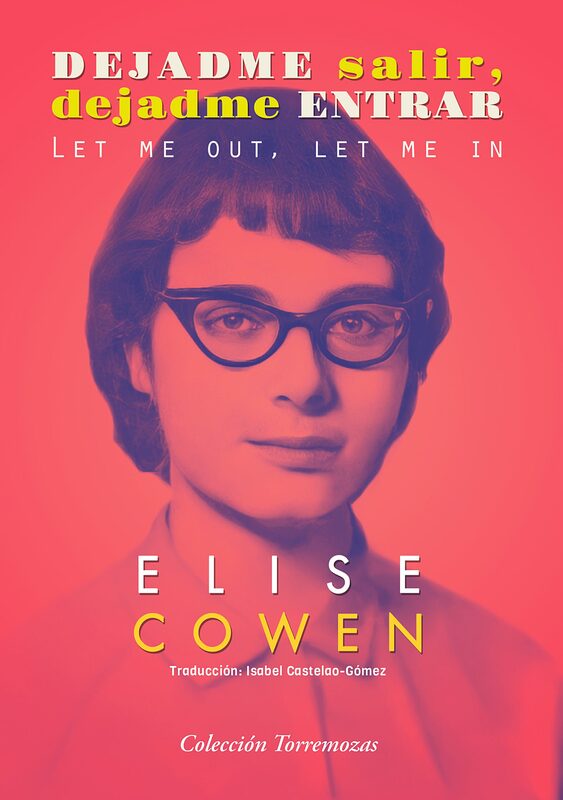

El hecho de que sea la mirada y la imagen lo que origina el pensamiento es algo propio de artistas, y surge de considerarnos ante todo pintores aunque también seamos poetas o fotógrafos, y Luis, esencialmente pintor y gran conversador, me dijo una vez «hagamos lo que hagamos siempre lo hacemos con ojos de pintor». La realidad y el pensamiento se construyen entonces a partir de la imagen. Respiro hondamente y me diluyo en el entorno y soy probablemente mirada únicamente mirada. Pero también son las palabras las que construyen el mundo y escriben las sombras y escribe la luz. Son las palabras el poder de las palabras las que dan sentido y construyen mundos Un tal Juan Ramón Jiménez nos dio una consigna «Basta lo suficiente» válida como poética, como norma de limpieza en la escritura y contra el exceso y el barroquismo. En Luis esta opinión persiste y se hace modo de vida y se explicita en el poema porque Parece suficiente este momento, esta brisa, este olor, esta luz y esta hora. Aprendemos con el tiempo cuantas de todas esas cosas eran esenciales y cuantas de ellas se volvieron innecesarias, y el daño que provoca lo innecesario. El paseo es pensamiento y es crítica, es tomar conciencia de lo que fue, de lo que se nos anunciaba que iba a ocurrir y que después no pasó, de la degradación del entorno y de que podemos dar sentido a lo pequeño, a los lugares que habitan los límites, al retorno. Éramos gregarios y acabamos buscando sólo lo suficiente, la felicidad del jardinero. Tal vez pensamos demasiado, la decepción nos habita y nos alejamos al ámbito de soledad necesario donde surgen las palabras que también caben en los cuadros pero que precisan desarrollarse en el tiempo, igual que surgen las hierbas y crecen en el descampado. Cada día es un descampado nuevo que vive en el cambio continuo, que se vuelve jardín si lo dejas, paisaje sólo para los benditos. Coinciden las piedras: unas marcan dirección, otras quedan enterradas, todas marcan lugares y todas llevan nombres escritos, a veces sólo piedra, otras, hermano; lo suficiente, que ya es mucho. Y siempre origen. Todo está en todo y yo lo vivo y lo construyo y soy piedra, y soy nube. Y todo conforma una cartografía de imágenes, miradas, pintadas y nombradas mil veces; ahora, escritas, serán poemas, el inventario de lugares donde fuimos felices, de objetos que acompañaron nuestro vagar, un mapa que solo sirve si se hace a mano, con ese hábito de paseante que lleva el dibujo, que solo le sirve a quien lo hace y puede que solo por un tiempo, que el poema, el mapa y el cuadro serán solo una huella, cenizas de arte en los papeles y los lienzos, pero huella inevitable, como los caminos de Walker que son recuerdos de quien pisó antes y seña para el que viene. ELISE COWEN. DEJADME SALIR, DEJADME ENTRAR Traducción: Isabel Castelao-Gómez (Torremozas, Madrid, 2023) por NATALIA CARBAJOSA Cualquier filólogo que desempeñe su oficio vinculado a un departamento o facultad de letras es consciente de que, en su inútil intento por equiparar las humanidades a las ciencias experimentales, los organismos de evaluación investigadora han dejado fuera de sus parámetros al tipo de contribución que precisamente da sentido al propio concepto de estudio filológico: ese trabajo cocido a fuego lento que implica el inicial deslumbramiento ante un corpus de textos, en este caso inéditos, no sólo académico, sino también (y sobre todo) vital; su traducción (en el caso de obra extranjera), estructuración y edición; la importantísima labor de contexto (cultural, histórico, literario) ofrecida por el estudio preliminar, la división en secciones con sentido, así como las notas que acompañan al texto; la recopilación de fuentes convenientemente referidas en la bibliografía; la búsqueda de una editorial lo suficientemente generosa como para alojar y cuidar de aquello que pronto formará parte del legado de todos; e incluso, llegado el caso, la colaboración en asuntos prácticos como los derechos de traducción y otros. Y ello, como digo, sin recibir a cambio ninguna clase de reconocimiento oficial, como cabría esperarse. Ni siquiera en este caso, en el que circunstancias extraliterarias podrían favorecer la difusión del libro (poesía de mujer analizada por otra mujer), se le estaría haciendo justicia, en mi opinión, a un texto que merece ser tenido en cuenta por sí mismo e (insisto) por adscribirse a ese género investigador que únicamente da sentido al término “filología” en su totalidad, término hoy también consciente y deliberadamente borrado de los planes de estudios en nuestras universidades. Conozco lo suficiente a Isabel Castelao-Gómez, profesora de literatura en lengua inglesa en la UNED y también poeta, como para saber que su empeño por dar a conocer en español la poesía de Elise Cowen (Nueva York, 1933-1962), poeta beat tempranamente fallecida, es honesto, está bien fundamentado y viene de lejos. Tuve el privilegio de acompañarla en una aventura anterior, la que dio forma al volumen Female Beatness: Mujeres, género y poesía de la Generación Beat (Universidad de Valencia, 2019), galardonado con el Premio Javier Coy de investigación en 2021. Castelao se midió ahí por primera vez, a excepción de algunos estudios parciales anteriores igualmente de su autoría, con la atribulada vida y la poesía de esta poeta singular, de versos escuetos y profundamente contenidos. Casi como una Emily Dickinson arrojada de pronto al mundo bohemio y marginal de aquellos jóvenes artistas que, en la década de 1950, se rebelaron contra la vida doméstica tan cómoda como apagada que se les ofrecía, Cowen representa el caso extremo de sus compañeras de generación (Diane Di Prima, Joyce Johnson, Hettie Jones, Lenore Kandel, ruth weiss), quienes con sus decisiones afrontaron peligros nada abstractos: «En los 50 si eras hombre podías ser un rebelde, pero si eras mujer tus familias hacían que te encerraran», tal como acertadamente escribió otro poeta del grupo, Gregory Corso. En Dejadme salir, dejadme entrar, verso de Cowen que ejemplifica la turbadora dualidad entre mundo interno y externo, junto con el control al que se ve sometida por parte de los otros, Castelao nos brinda al menos dos gratas sorpresas: la primera, haber podido hacerse con el corpus completo de Cowen y traducirlo (lo que queda de él antes de haber sido parcialmente destruido por la familia de esta tras su suicidio), siguiendo los pasos de su compilador en estados unidos, el profesor Tony Trigilio; la segunda, haber (re)construido el relato de la apropiación de la vida/obra de Cowen por parte de personas de su entorno, a la vez que intenta devolvernos la voz autorial por fin libre de filtros o, como mínimo, lo menos mediatizada posible. El resultado es un texto emocionante y bien estructurado en sus partes, de manera que el lector puede sumergirse directamente en los poemas sin interrupciones y, si lo desea, recorrer con anterioridad o posterioridad las distintas secciones complementarias (en mi opinión, imprescindibles) a los poemas. Por otra parte, la traducción de la poesía de Cowen que aquí se nos brinda reproduce con naturalidad las características observadas en el original, asimismo explicadas en la introducción y las notas. Fieles al espíritu beat, los poemas adoptan deliberadamente el lenguaje de la calle y de la oralidad y lo combinan con imágenes audaces y escuetas, deudoras del imagismo de Pound. Además, Castelao traza acertadamente la comparación entre Ginsberg y Cowen, tándem al que normalmente solo se alude respecto a su intermitente relación sentimental y de amistad. En este sentido, contrapone la letanía bárdica expansiva de Ginsberg a la condensación de Cowen, quien embrida con su dominio del ritmo y la estrofa cualquier conato de explosión emocional y elige la ironía o la compasión sutil para transmitir un constante desasosiego de la psique. Como bien apunta Castelao, dicho desasosiego hunde sus raíces en el malestar femenino tan pésimamente abordado hasta épocas recientes (recuerdo, en el mismo sentido, la novela de Maggie O’ Farrell La extraña desaparición de Esme Lennox), al que se confiere con fundamento una subcategoría de “malditismo” artístico basada en la diferencia de género. Sin embargo, al mismo tiempo creo que la dolorosa escisión de la Cowen poeta, deudora de problemas psiquiátricos agravados por las drogas, trasciende en sus breves creaciones la tendencia a la confesionalidad explícita y apunta a cotas mayores que, muy probablemente, habrían evolucionado de forma significativa si la muerte no lo hubiera truncado todo. Uno de los poemas paradigmáticos de Cowen aúna el estilo de balada con la filosofía beat para hablar del yo escindido que la habita. En palabras de Castelao, «[q]uiere construir una subjetividad y un cuerpo artificial con órganos externos ensamblados para generar un híbrido mejorado. Huir de quien es para convertirse en otra. Sin embargo, con tono cómico se nos informa de que las mejoras buscadas no son exitosas (de hecho, consiguen lo contrario a lo que se busca) y que los esfuerzos han sido en vano». El poema comienza así:

Y continúa en sucesivas estrofas mencionando el pelo, las orejas, los ojos, el sexo, los pensamientos, etc., que el yo poético va tomando de los cadáveres. En singular actualización de la historia de Frankenstein, el poema avanza con ironía no exenta de humor negro. La poesía de Cowen es igualmente rica en símbolos. Los pequeños seres domésticos como las crisálidas o los bulbos que afloran en una cotidianeidad a menudo sórdida son indicio de la posibilidad de transformación, esa que parece eludir siempre a la voz poética por el peso presentido de la muerte. A su vez, explica Castelao, Cowen asocia la polilla a la “visión”, esto es, la posibilidad de ver más allá de lo evidente a partir de lo pequeño:

En los dos poemas mencionados se observa además el simbolismo del color azul, color que anuncia tanto la muerte como la clarividencia. Asimismo, el ojo y su homofonía en inglés con el “yo” (I/eye) es recurrente en el universo poético de Cowen. Ese “yo” que se cuela sin permiso en muchas de sus composiciones remite sin duda a la cuestión de la identidad socialmente impuesta sobre las mujeres en la América de los 50 frente a las ansias de libertad que, sin referentes previos ni apoyo social ni material, solían terminar trágicamente, como es el caso. En el apartado de las afinidades electivas, Cowen probablemente esté realizando un homenaje a Emily Dickinson en el siguiente poema: