|

MARIO PÉREZ ANTOLÍN. LA SERENIDAD POR FIN (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2023) por JORGELINA BASSIL CORDERO POR LOS SENDEROS DEL ESCEPTICISMO Y DE LA ATARAXIA «Me costó llegar a ella. Se resistió durante años. Tuve antes que reprimir mi furia y contener mi ardor. Tuve también que aprender templanza y parsimonia. Ahora la encuentro: la serenidad por fin». Con esta definición, Mario Pérez Antolín nos introduce en su sexto libro de aforismos. Se inspiró en el Tiétar, su lugar en el mundo, en el extremo oriental de la sierra de Gredos. La portada del texto nos muestra un diseño más que original: un clarinete insertado en una maceta donde brotan diferentes flores. La yuxtaposición de los dos elementos muestra aquello que más ilusiona al escritor: la música y la naturaleza. A través de su obra, nos exhorta a considerar la “ataraxia”, tan anhelada por los griegos: un estado de imperturbabilidad que permite la calma y la búsqueda del equilibrio. Después de realizar un largo recorrido en un género que lo representa fielmente, nos vuelca su experiencia de vida con reflexiones más reposadas desde un realismo innovador y una cosmovisión racionalista. Probablemente descubramos un estilo más depurado y críptico que en sus obras anteriores, si bien conserva, sin duda, la transversalidad que lo caracteriza: sus pinceladas poéticas, filosóficas y ensayísticas están siempre presentes. Lucidez y aceptación pragmática son sus premisas válidas, derribando muros en apariencia inquebrantables sobre diversos temas universales. Pérez Antolín escribe: «Lo tiene todo: salud, riqueza, sabiduría... Y además el muy ansioso aspira a la felicidad». En esta reflexión encontramos un escepticismo comparable al del escritor Emile Cioran, filósofo rumano-francés que consideraba que la vida se nos escapa porque es una herida descarnada y una ilusión. Como el autor de Silogismos de la amargura, Pérez Antolín rescata la idea de la soberanía musical impregnada de espiritualidad y afirma: «Para animarme, Rossini; para ensombrecerme, Mahler, y para comunicarme con Dios, Bach». La naturaleza, como la música, forma parte de los ejes fundamentales del libro. El contraste de lo supremo y majestuoso ante la nimiedad del ego, que desaparece frente a la inmensidad. Según su visión panteísta, la naturaleza no es vengativa, no tiene intencionalidad, pero sí, alma: «En la naturaleza nada desentona, ni siquiera la catástrofe natural». El olvido es otro de los temas presentes, y nos remonta a Borges y Nietzsche. La vida solo es posible si hay olvido. Este último no miente, es una especie de propia muerte. En cambio, el recuerdo puede ser una mentira. La condición de la memoria es el olvido. Si nos detenemos en la felicidad, podemos resaltar que Pérez Antolín, en La serenidad por fin, nos anima a creer, a pesar de su escepticismo, en la felicidad, pero solo desde la razón. Es afín al pensamiento de Spinoza, el cual consideraba que la felicidad no proviene del deseo y del placer. La persona sabia va más allá de las pasiones, aunque aconseja evitar las pasiones tristes. La lucidez puede llegar a ser la corrección de la desesperanza ante las contingencias difíciles de la vida. En cuanto a la poesía y los poetas, descubrimos que Pérez Antolín prefiere la poesía como herramienta del conocimiento y no de la simple anécdota. Su lírica es sutil y sugiere. Hay poetas menores que son mucho más relevantes que algunos más conocidos. El éxito editorial no refleja la verdadera escritura. Y ante la idea convencional del amor y la amada, nos comparte su usual ironía, a la que nos tiene acostumbrados, cuando expresa: «Muchas mujeres solo comprenden a sus maridos cuando están en brazos de sus amantes». Por otra parte, enaltece el amor filial: «¿De qué vale que te admire la gente si te desprecia tu hijo? Lo filial se antepone siempre a lo mundanal». Nos puntualiza que se ama aquello de lo cual se carece, aunque afirma que la fuerza más poderosa está en el amor: «Esa debilidad que nos engrandece, esa flaqueza que nos redime». Y asevera con convicción que «Cuando te esfuerzas por mantenerlo, el amor se acaba inevitablemente».

En este sugerente libro, Pérez Antolín destaca la relevancia del amor fati (amor al destino), concepto utilizado por Nietzsche y basado en el estoicismo, que se caracteriza por creer que no podemos cambiar nuestro destino en el proceso que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, pero sí podemos aceptarlo con humildad y amarlo. En cuanto a la religión y a la política, en La serenidad por fin recoge la idea de que son herramientas de manipulación y de que el poder es completamente contingente, pues está impregnado de ambición desmedida y arrogancia: «Hemos convertido la política en una red de falsedades que los votantes creen, que los militantes justifican, que los dirigentes fabrican y que el líder utiliza». Según sus propias palabras, todos deseamos alterar el orden, y expresa en uno de sus aforismos la nostalgia por el marxismo: «Ahora que los marxistas dejaron de ser marxistas, vuelvo a disfrutar con Marx». Y la muerte no podía estar ausente en sus extensas reflexiones. No es la primera vez que Pérez Antolín aborda esta temática de modo profundo. De hecho, es un tema omnipresente en sus libros. Nos anima a “mantenla a raya”. La muerte es cruel, arbitraria y nos iguala a todos. El ego se disgrega en la naturaleza después del deceso. Expresa su visión de este modo: «Se muere tres veces: cuando nadie te hace caso, cuando te entierran y cuando nadie te recuerda». También está persuadido de que «Pasada cierta edad, no hay que preocuparse de cuándo morir, sino de cómo morir». Compara la muerte, en parte, con una bella frase que remite al sol, el cual, como la parca, nos acaricia a todos sin distinciones. No obstante, Pérez Antolín se ríe irónicamente de su propio obituario: «Mi muerte no será terrible. Lo terrible será cuando yo, durante mi declive, dé lástima a mis amigos». Por último, recomiendo La serenidad por fin porque Mario Pérez Antolín nos permite el reposo y la emancipación, el refugio y la liberación. Nos abre el pathos del pensamiento con valentía y destreza a fin de que podamos encontrar lucidez y recuperar la fe en los controvertidos y caóticos tiempos que corren. Todo ello, además, lo hace con un estilo de escritura muy difícil de encontrar en la actualidad: bello, depurado y complejo.

2 Comentarios

MARIO PÉREZ ANTOLÍN. CONTRARIEDADES (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2020) por JAVIER DÁMASO UN CALEIDOSCOPIO PARADÓJICO DEL PENSAMIENTO La obra aforística de Mario Pérez Antolín es, en mucha medida, la continuación de su obra poética por otros medios. Tiene la contradicción, los contrastes, como elemento constructivo central, a partir del que se permite infinitas posibilidades. Por eso, la paradoja, la antítesis y el oxímoron pueblan los aforismos de Pérez Antolín y ofrecen un instrumento de pensamiento en forma de reto, de desafío intelectual. Precisamente por esa matriz inicial que constituye su obra poética, con un desplazamiento del eje hacia el pensamiento y el juego de contradicciones y contrariedades filosóficas, aparecen no pocas veces imágenes literarias que hacen de sus libros de aforismos textos donde la sorpresa salta en la página, con otro tipo de contraste, el que se produce entre la luminosidad de la imagen poética y la chispa de las paradojas y oposiciones. También la riqueza de contenidos y de tratamientos constituye una característica central de la obra aforística de Mario Pérez, pues sus textos no se encasillan en temas reiterados, sino que fluyen por las más variadas y extraordinarias cuestiones, mostrando un caleidoscopio que nos interpela.

Así es Contrariedades, la última entrega de su aforística, dividida en cuatro partes, “Confidencias comprometedoras”; “Tenías que ser tú, obstinación”; “Dudas que alumbran”; y, finalmente, “Incómodo rincón de controversias”. Pero antes que nada, queremos decir que Contrariedades ofrece, a nuestro juicio, algunas novedades estilísticas, pues, frente a los libros anteriores de Pérez Antolín, hemos encontrado, en primer lugar, algunos aforismos en los que prima un estilo surrealista, que no recordamos existiera de igual modo en libros anteriores; y, en segundo lugar, aparecen otros en los que el objeto mismo del texto se elude a través de una elipsis, de forma que lo expresado discurre por la periferia de a lo que se dice referirse, aludiendo al objeto a través de comparaciones, por ejemplo, u otros recursos, sin mencionar exacta ni precisamente su contenido. “Confidencias comprometedoras”, la primera parte, discurre entre la producción y el consumo, la falta de gracia, las ideologías, las imperfecciones de la piel, la nieve y el tiempo, el conocimiento, los juegos reveladores de palabras, la pérdida, el lugar de cada uno, el desdoblamiento del sueño, los refugiados, la bisutería, la ausencia, el desconcierto del hombre, las circunstancias en el amor, el ángel, la escritura, la ambición y la impotencia, el rechazo de las confidencias (otra contradicción, dado el título de este capítulo), las algas... Los temas se van sucediendo de forma sorpresiva y, para el lector, aleatoria. Tal vez puede decirse que el aforismo funciona como un videoclip, como una pequeña mónada que representa al mundo, y se van sucediendo uno tras otro mostrando porciones diferentes de una realidad fragmentada. “Tenías que ser tú, obstinación” es la segunda parte. La enunciación de los temas de este capítulo produce la misma sensación de puzle o fragmentación, como no podía ser de otro modo. Así por ejemplo, hongos y flores, la cotidianeidad, la exigencia de la invisibilidad amorosa (en un delicado microrrelato), el valor y el precio, Dios, morir en la cama, la semejanza, el erotismo, la historia, los alienígenas, la circulación, la rutina, el mercadeo y el goce, el parto, la venganza, la filosofía, las metáforas, los judíos, la donación, la insaciabilidad, la soledad, el hueco... Al leer de continuo un aforismo tras otro, el efecto de caleidoscopio paradójico se impone, la inmersión en un mundo personal que muestra las contradicciones a nuestro alrededor y que invita a pensar más allá de las evidencias. La tercera parte, “Dudas que alumbran”, se inicia precisamente con una duda entre existencial y espiritista, de imposible solución: «No creo que el espíritu mida más que mis tripas» y sigue por terrenos altamente dispares, como la solidaridad, la luminiscencia, la imaginación, la celebridad, el cambio político, el conocimiento, el aislamiento, la autoafirmación, el césped, los líderes, el Nuevo Testamento y su continuidad, la moralidad, el consecuencialismo, la desacralización, la burguesía, las tareas intermedias, el control, el poder, los violinistas, la cultura, la orfandad, las avispas... El efecto de pluralidad puede percibirse al concatenar el listado de materias, donde finalmente casi prima la idea de azar. Y es que una colección como Contrariedades tiene la virtud de operar como una suerte de diario mucho más que un libro de poemas (que responde a otros principios), un diario donde los temas surgen a la par que discurre la vida del autor, cuestiones e ideas que acompañan al autor de forma más o menos espontánea en su vida y sobre las que nos reflexiona como en un susurro mientras leemos uno tras otro los textos que comparte con nosotros. Finalmente, el libro se cierra con “Incómodo rincón de controversias”. Volvemos a hacer el ejercicio de entresacar los temas: una secuoya, la geoestrategia, los personajes de la ópera, una historia de novios, el sacrificio, las idealizaciones, el suicidio, la religiosidad, la chica de sus afectos, las prohibiciones, Shostakóvich, el terror, los tribunales, la maldad, la situación límite, la degradación, las generaciones, lo inhumano, un paisaje, la supervivencia, la mitología, el estilo literario, la rebeldía, la voluptuosidad, las hojas, los críticos literarios, en pijama, las cartas, las ruinas, la memoria, las muertes, el salto al vacío, la mantequilla, el recuerdo, la repercusión, el entierro, los muertos, la despedida, la mano, la identidad, las sublevaciones, etc. Se advierte que se conjugan lo aparentemente banal con lo hondo o lo elevado, el aforismo como expresión del mundo, como mónada en la que cualquier tema permite entresacar el universo. El libro termina con un aforismo que dice «En esa librería cada libro sólo se deja leer por su único lector. Abrir uno que no te corresponda supone borrarlo». No obstante, más allá del guiño de colocar este aforismo en el último lugar, al libro Contrariedades no le corresponde un único lector, pues sus mensajes plurales, su ya mencionado caleidoscopio paradójico, llaman también a una pluralidad de lectores para recoger las infinitas posibilidades de sus mensajes. Como en los cuentos de Borges, sus caminos tienen bifurcaciones sin fin. JOSÉ LUIS PIQUERO. TIENES QUE IRTE (Isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO EL SECRETO QUE NO ESTÁ EN LOS LIBROS La trayectoria literaria de José Luis Piquero demuestra, por sí sola, que es posible conciliar el dolor con su depuración poética. No en vano, el malditismo, como corriente, ha colocado siempre el foco en algo tan común como evidente: vuestro dolor no es nada comparado con el mío, pobres mortales gozosos. Ya los cambios sociales, llenos de ofendiditos, relatos de trastornos nerviosos, traumas infantiles y amores imposibles, parecen contradecir esta tendencia. No obstante, si hablamos de poesía, la aparente profundidad de lo dicho queda, muchas veces, para desgracia de sus seguidores, compensada por la superficialidad del resultado. Ese exceso, por tanto, queda como una parodia del propio autor, y si tiene la suerte de no ser hermético, digámoslo sin más: las metáforas sobre el tabaco, las drogas y el sexo sucio no aseguran demasiado, al menos hoy en día. Tienes que irte, afortunadamente, participa de una visión poliédrica, más o menos acentuada dependiendo del poemario, especialmente en El fin de semana perdido (DVD, 2009), que va dando cuenta de un pasado extraño, placentero, y oscuro. Vista así, la obra de Piquero parte, en un viaje de ida y vuelta, desde un sentimiento o situación enigmática, que rodea y fragmenta en sensaciones, donde, filtrada por los breves y efímeros momentos de recreo, acaba ensombrecida y, en cierto modo, devastada, sobre todo en este último poemario. Sin embargo, no por más sombras, hay más luz: estas esconden, a su vez, otros detalles, de manera que la comprensión total nunca es posible, así como el retrato completo de su autor. El distanciamiento del objeto poético, por muy autobiográfico que sea, es una de sus claves y, como consecuencia, uno de sus logros personales en el panorama poético actual. A través de anécdotas y experiencias, aparentemente intrascendentes, podemos asistir a un examen concienzudo e implacable de la condición humana. En ella, las certezas se vuelven difusas, y en los versos aflora la incertidumbre. Puede que haya mentiras, ¿pero se notarán? Es imposible mantenerse coherente toda la vida, nos diría Piquero en la lejanía. Cuando la pérdida es grande, en algunas ocasiones, el mensaje es honesto y triste. Algunas veces puede ser hasta enigmático, si el poeta asturiano usa a Ulises, o el cíclope, como figuras enmascaradas. Sea como sea, en el momento en que entra en juego la fuerza de lo erótico, la agresividad inunda el poema y el sentimiento queda despedazado, a su manera, como huella del intento de la mente por domesticar un impulso emocional violento que nunca llegó a comprender del todo. VACÍO DE RAFAEL SUÁREZ PLÁCIDO

Se me ocurre que no tenía muchas ganas de vivir. Y es mejor no pensar qué medidas podía haber adoptado: nuestra devastación y sus rayos letales enrareciendo el aire Dios sabe cuánto tiempo, mucho después de él. Terrible que la herida de su muerte nos ahorrase esa herida. Y luego está el asunto de la literatura. También es un motivo para vivir, no sé si suficiente. Hacia el final, de sus poemas sólo le gustaban unos pocos. Un hombre necesita una tarea, como contar su historia. Y eso es algo que ahora ya nadie puede hacer por él. Ni siquiera yo mismo. Supongo que esto es lo que ocurre siempre: ese silencio sordo de todo lo que ya no hemos hablado ni hablaremos. Y yo quiero entender mi propia pena. Hay muchísimas cosas que no diré jamás porque sólo podía decírselas a él. Es su hueco de mí. Dicho esto, la vida no prosigue, porque es otra, y el que yo era con él ya se ha desvanecido (no habré de defraudarle, no me verá faltar a mi conciencia). La espantosa añoranza del futuro amputado: las palabras, la historia, los poemas, cuanto no seré yo y no será él. Y hasta, en las noches malas, su otra muerte. NÉSTOR VILLAZÓN. LA CULPA COLECTIVA (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2019) por JUAN LUIS CALBARRO TODO LO QUE NOS QUEDA POR DELANTE Desde el primer vistazo al índice se revela La culpa colectiva como un libro que indaga en torno al equilibrio vital y que, por más que la voz lírica acuda a procedimientos razonables, no acaba de encontrarlo y naufraga, a lo sumo, en el estoicismo y en el mal menor. Medir la realidad nunca deja de ser un proceso que queda en tentativa, y la estructura del poemario es significativa a ese respecto: cinco partes muy equilibradas pero no perfectamente iguales en número de poemas denotan afán por el orden pero también la resignación de quien se conforma con mantener a raya el caos.

Néstor Villazón (Gijón, 1982) es poeta y dramaturgo, y eso se hace ver en su ficción lírica, que, si no dialogada, siempre es dialógica: nunca falta un tú o un vosotros al que la voz poética pueda dirigirse en su exploración de la realidad y de sus sentimientos, requiriendo a veces de forma explícita al lector (Imaginad a la mujer de vuestra vida […]. // Ahora preguntadle qué quiere ella, p. 39). Es así también cuando se autointerpela (Ahora sabes del sentido del amor, p. 19), disociándose de la misma voz poética para dirigirse a sí mismo en segunda persona. Poema y vida son la misma carne. Así queda de manifiesto en el arranque del libro, ‘Nota de autor’, donde la frontera entre la voz poética y la voz del hombre queda difuminada ya desde la partida. Y la materia de la que están hechos tanto el poema como la vida es el amor, un amor indescifrable (Amigos, el amor os sobrepasa. // Quien hable algún día de amor / está mintiendo, p. 15) que viene y va, sumiendo a la voz lírica en el ahora más acuciante hasta el final del libro (Piensa que jamás hubo tiempo/ en el amor, sino el momento exacto, p. 60). Un amor y un desamor que, de forma cotidianamente dramática, se superponen en los gestos y en el devenir, sembrando de apariencia y de fugacidad la vida y resolviéndola en abismo (‘Los actos verdaderos’, p. 17) y en decepción (‘El fin de la enseñanza’, p. 19), con la vida entendida como «una deuda que nadie entiende». El sujeto se revuelve contra todos, acusándolos de compartir un concepto engañoso del amor. Es la «culpa colectiva» (p. 23) de quienes se aferran a la quimera del amor y su recuerdo. Toda la segunda parte del libro, inspirada en un verso de Juan Luis Panero (Fueron antes los nombres y las fechas), desarrolla un ejercicio de confesión y de desmitificación de la memoria sentimental a través de la anécdota y de la reflexión. En la tercera parte del libro, Villazón despliega enumeraciones y anáforas que insisten machaconamente en el sentimiento de inanidad de la vida, como queriendo convencernos de que lo es todo menos solemne o heroica. Su ‘Resumen de una vida’ (pp. 37-38) enlaza con el Ángel González más desengañado y cotidiano, y su ‘Contrato social’ (p. 39) vuelve a insistir en el amor como intercambio de servicios, como hechura social vestida de idealismo; en definitiva, como culpa colectiva. La despedida y el cierre del luto por un amor para dar paso al siguiente, con la lección aprendida (‘El fin de la enseñanza’, p. 19) y una actitud mucho más desengañada o resignada (‘Acta est fabula’, p. 56, ‘El final del cuento’, p. 58) centran la última parte del libro, que en ‘Despedida’ define aparentemente lo que antes había dado por indefinible: sabrás de amor / cuando escribas el poema / que huye de él (p. 60), con un remate pleno de certezas inasibles. El marco psicológico es mucho más importante que el imaginario en la poesía de Villazón, cuyo estilo, muy arraigado en el realismo (con referentes como el mencionado González, José María Fonollosa o Felipe Benítez Reyes), se sirve de un lenguaje llano y abunda en el uso de la antítesis y de figuras de pensamiento relacionadas, como la ironía o la paradoja, que maneja sin aspavientos. Dice en la p. 17: mientras tú vuelves con la luz / que solo da la noche. Dice también, en la p. 49: es cierto, ha sido un mal día, / pero piensa en todo lo que nos queda por delante, en una estupenda anfibología cuyo verdadera intención es imposible descifrar: ¿lo que nos queda por delante nos consuela o nos hace considerar la desdicha pasada como tan solo una minucia…? Se trata de una poesía muy rítmica, apoyada sin encorsetamiento en la métrica pero, sobre todo, en el juego de repeticiones, paralelismos, polisíndeton, anáforas: todo aquello que otorga a un poema una eficaz legibilidad y que está muy presente en la obra de este hombre del teatro. ROSARIO TRONCOSO. NUESTRA ORILLA SALVAJE (La isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por SERGIO MORENO DESDE “NUESTRA ORILLA SALVAJE” La gente suele presumir, a menudo y sin tapujos, de conocer a sus amigos. Los llama por teléfono, cada vez más de vez en cuando, se alegra por sus éxitos, pregunta por sus hijos, toma café con ellos… En resumen, se introduce, lentamente y sin saberlo, en las idas y venidas de esos días normales que conforman el paso de la vida. Una mañana, el amigo llega a la cita de costumbre y, aunque intenta disimular que sigue como siempre, algo en su voz nos sugiere que todo está cambiando. Hay un timbre más grave, una leve ronquera o un súbito temblor que, aunque pueda pasar inadvertido para el resto, no deja indiferente a aquel que lo conoce. Y es que algo ha cambiado en esa voz, tan íntima y personal, de Rosario Troncoso. Matices, apenas perceptibles, que sólo sabrá saborear el lector amigo. Aquel que haya seguido por la arena sus huellas de poeta, desde Huir de los Domingos (2006) a Eternidad provisional (2017). Y es que, pesar de conservar su tono fresco y juvenil -tan perceptible en esa rebeldía suya, casi adolescente, ante la métrica-, su forma de expresar, como un buen vino, ha madurado con los años. Aunque su voz conserva ese sabor melancólico, como a salitre, y sigue sabiendo agitar la cuerda donde se tienden a secar los sentimientos, su actitud frente a la vida es diferente. Donde antes proclamaba que “Es inútil recomponer jarrones/ deshechos en añicos", ahora nos dice: “Mantengo en pie la vida. Lista, pulcra, puntual:/ a estrenar para la muerte”.

Sus versos, aunque aquejados por las mismas dolencias, las que sufrimos todos, revelan una voz serena y fuerte que sabe sobreponerse al desgaste de los días y recomponer, uno por uno, sus pedazos. En términos artísticos se podría decir que, con este tríptico poético que es “Nuestra orilla Salvaje”, la autora gaditana nos enseña el arte del Kintsugi. Pues, como en la ancestral técnica japonesa, sella con oro fundido los pedazos de aquellos jarrones rotos de otro tiempo, para impedir que la vida se vaya derramando por las grietas. Este libro suyo, el segundo ya de su autoría en la elegante colección Tierra de la Isla de Siltolá, se muestra como un claro ejemplo de poesía madura, sentida y visceral, capaz de hacer vibrar, con cada verso, la fibra emocional de sus lectores. Estamos ante el nuevo eco de una voz que, cada día, resuena con más fuerza en el panorama literario nacional y que no tiene más camino que el de seguir creciendo, que abrirse paso sobre lo abrupto del terreno, como “…una flor pequeña/ que nace entre las rocas”. ANTONIO RODRÍGUEZ JIMÉNEZ. ESTADO LÍQUIDO (La isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ La poesía actual, seguramente como la de cada época, tiene un reto que además no puede ser orquestado, sino que es individual, de autores dispares, y que han de resolver desde distintas situaciones. Más que el equilibrio se trata de encontrar la sintonía entre la tradición y la contemporaneidad. Salir de la pura repetición aportando algo que tenga el sello de los tiempos actuales. Hay propuestas de urgencia y que a veces, como sucede ahora, incluso tienen la aceptación de un público que no desprecia a la tradición, sino que más bien la desconoce y cae con frecuencia en la ingenuidad de recorrer un camino ya transitado como si lo estuviera inventando (como sucede ahora con cierta poesía de un romanticismo anacrónico al que apenas le queda algo del ímpetu del Sturm und Drang). Otra cosa son propuestas como las de Abraham Grajera con O futuro (Pre-Textos), José Luis Piquero y Tienes que irte (Isla de Siltolá), Gabriel Insausti con Línea de nieve (Pre-Textos), por citar tres libros con los que he disfrutado de una manera especial en el último año, y ahora Estado líquido de Antonio Rodríguez Jiménez. Antonio Rodríguez Jiménez ha conseguido un equilibrio interesante entre una concepción poética ya claramente asentada, tradicional en el mejor de los sentidos pero agotada —no tanto para el lector (la buena poesía siempre sale a flote) como para el creador— y una visión del mundo moderna y contemporánea. Por ejemplo, Estado líquido se abre con “Espectadores”, una sección del libro donde el mundo que aparece reflejado es el de la proximidad familiar, con una acerada visión del porvenir que no anula la ternura de ciertos poemas sino que le da un nuevo sentido de resistencia. Tal vez el primer poema, ‘La sombra del ciprés’, evoque una sombra literaria más que una experiencia con ese giro último que introduce la certeza del “ingrato futuro”. Poemas de resistencia, combativos desde el vientre, desde la foto de familia como en el poema ‘Pequeña soñadora’ o ‘Diversidad funcional’, entre otros. Pese a este tono, hasta cierto punto emparentado con la elegía de finales del siglo XX, el poeta sabe darles un tono actual, sin exhibición formal, que fluye con un lenguaje claro pero medido, sin que eso asfixie a los poemas con un exceso de formalismo al que ya pudiéramos estar acostumbrados. No es ya elegía, es combate, certidumbre de la barbarie. Oxígeno es la palabra que me evocan, ciertos temas rayanos en el tópico, pero con un nuevo aliento. Se nota que Antonio Rodríguez Jiménez es un poema con formación, es decir, con eso que últimamente no vemos en muchas propuestas, un poeta que reconoce la belleza de las lecturas, que deja de pronto un eco voluntario de la tradición como ese “bordón de risas” casi hernandiano, por ejemplo. Ese conocimiento es una de las claves para que el poeta no caiga en la ingenuidad de inventar lo ya inventado y ponerse en evidencia. Por el contrario, si evidencia algo es su disfrute inteligente y el aprovechamiento de aquello que aprendimos con el placer contagioso de leer. En la segunda parte, “Fábula”, hace más explícita esta poética, pero sin desvelar del todo algo que es más una pregunta que una respuesta, el sentido que pudiera tener para el poeta la escritura («No rompas el misterio de saber lo que escondes»), aunque en poemas como ‘Estado líquido’ es claro y contundente. El libro se cierra con una tercera parte, “Tierra firme”, donde toma forma algo que aparece ya desde el inicio, el compromiso ético con la realidad. No es poesía social, es poesía humana, una crítica de la barbarie. Y esta idea lo emparenta claramente con la propuesta de otro poeta albaceteño, amigo de Antonio Rodríguez Jiménez, y al que dedica el impresionante poema ‘A’. Aquí también encontramos esa fruta comprada en el mercado y que la actualidad amarga, como en Barbarie de Andrés García Cerdán, hasta la inquietud y el dolor humano. La barbarie, que ya aparece en los poemas de la primera parte de forma concreta, aunque vestida con la familiaridad de lo cercano y que evidencia el poema ‘Los bárbaros’ con el que se inicia la segunda parte. Esa barbarie que no nos es ajena, que forma parte de nosotros y que el poema intenta mirar cara a cara.

Cómo seguir escribiendo poesía y ser contemporáneos a la ternura y a la barbarie de nuestro tiempo. Tal vez haya otras maneras de resolver este dilema, pero no están en Estado líquido. Me preparé a conciencia para decir lo mismo que ya habían dicho muchos, pero eso ahora da igual: me voy fundiendo como todos vosotros en un magma sin nombre ni función, torrente líquido que pronto será piedra o polvo o nada y no se quejará. Es el destino. ANTONIO LUIS GINÉS. SERES DE UN DÍA (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por JULIÁN CAÑIZARES MATA LOS PUENTES SE INVENTARON PARA La poesía es un lugar, y el ensayo es un lugar. Pero hay entre ambos lugares un espacio que recoge los ríos de uno y otro, los bosques de uno y otro, los pensamientos y las emociones de uno y otro. Seres de un día está en ese lugar que no voy a nombrar, porque ya está nombrado en el título del libro. Su lectura se presenta como un ensayo, porque Antonio Luis Ginés ha escrito ante todo un libro de ensayo. Sin embargo, tras los argumentos, la voz de otros pensadores, la claridad intelectual, la búsqueda de una concreción satisfactoria, subyace la poesía. Treinta textos realizando el camino hacia la consciencia del momento, ese enigma irresuelto que nos envuelve cada vez que observamos con intención de observar. O que caminamos con intención de explicar por qué caminamos. Antonio Luis Ginés busca la contemplación de este hecho, este porqué del momento, de este preciso momento, y para qué este momento. De por qué el tiempo ofrece su alma en forma de instante. Y, por tanto: para qué estamos delante de una nube o para qué realizamos esta inspiración en forma de poema. Precisamente aquí radica una de las originalidades de este libro: él, como poeta con una obra ya consolidada, indaga en la experiencia poética para intentar explicar el poema, la poesía, el tiempo, la utilidad de sus fragmentos. Escribir sobre escribir, escribir sobre el hecho del poema, en una suerte de poética seriada que matiza cada uno de los átomos del poema. Porque el momento tiene los mismos pilares del poema: ritmo, emoción, pensamiento. La diferencia quizá sea que el momento se pierde, y el poema no. Porque quizá aquí radique la definición del poema: como una traslación del momento que no queremos perder, mediante el ritmo, la emoción y el pensamiento. Una suerte de reencarnación. Una suerte de rescate. La foto que no se perderá nunca porque su material es imborrable. Seres de un día gira en torno al poeta, el tiempo y la naturaleza. La naturaleza está presente en todo el libro. De hecho, no hay referencias espaciales propias, no hay personas, no hay artificios. Ni siquiera hay un tiempo ordenado, una cronología específica. Es como si todo el libro fuera el interior de un momento. Y una sola consciencia. La del autor, que nos lleva a esa necesidad de comprender el acto poético, el acto de sintetizar el tiempo en un espacio. Y ese espacio es el poema. El espacio que Antonio Luis Ginés tiene para aunar todas las variables que giran en torno a nosotros, cuando nos paramos y buscamos el matiz, la diferencia. Si leemos el índice, los títulos son poéticos, como si correspondieran a un poemario. El primer poema se llama ‘Ruptura’, que es lo que se necesita para empezar una conciencia del momento, y el punto de partida en el acto de escribir. El último poema, ‘Vueltas en torno a’ ofrece lo que es la materia prima de cualquier escritura, si es que escribir es orbitar el momento sin posibilidad de dejarlo. La primera parte incide más en el instante. La segunda parte investiga más el modus vivendi del poema. Seres de un día podría ser lo que hay dentro de una palabra, dentro de un paseo por el campo, dentro de la respiración concentrada al observar una nube.

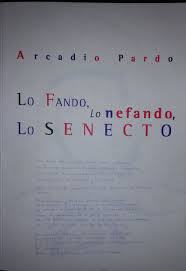

El poema “Adaptación” comienza así: “Algunas veces llueve tierra.” Podría quedarse ahí, pero continúa. “Algunas veces llueve tierra” es el ejemplo mejor de lo que siempre ha buscado Antonio Luis Ginés en sus poemas: la intensidad. La intensidad está presente en todos los textos, porque sólo así se comprende la poesía y la vida. La búsqueda de esa intensidad lleva a llover tierra, pero también a que escriba “voy contra el tiempo, o quizás permanezco dentro de él”, en una evidente paradoja que subraya esa intensidad. El libro está lleno de versos que construyen el ensayo, en ese nuevo lugar. Y la precisión es incuestionable, por cuanto que para ser intenso hay que ser preciso, directo, capaz de descartar lo que no aporta a la emoción, al ritmo y al pensamiento. “Antes de hablar ya veía”. Y así poco a poco se hace camino, y tiempo, y así SERES DE UN DÍA otorga la intensidad de ser poeta por encima de todo. Si alguien preguntara: ¿para qué sirve este libro? La respuesta sería sencilla. Muy sencilla. Para conocer mejor el latido del poema. Y si alguien preguntara: ¿nada más? La respuesta tendría esta respuesta: Para conocer la naturaleza exacta del instante. Sus porqués, sus horizontes, sus paradojas. Antonio Luis Ginés también es profesor desde hace años en talleres de creación literaria. Este libro podría ser perfectamente un manual para poetas que quieren ser intensos, verdaderos poetas. No valdría para poetas que quieren ser poetas de escenario. Sus textos son lecciones de cómo entender el poema, el punto de partida del primer verso, la arbitrariedad del segundo, la lógica del tercero. Sin olvidar que nos permite conocer mejor su extensa obra poética, repleta de búsquedas, de hallazgos, y de lealtad a la esencia misma de la poesía. Tener la oportunidad de acceder a un making of, a un modus operandi de la Literatura, es una buena noticia, porque además de los lugares fijados en los mapas, hace falta esos lugares que están entre ellos, y que se encuentran unidos por puentes desde los que se observa el río, el árbol, el cielo arriba. También en ellos viven el poeta y su lector. ARCADIO PARDO. DE LA NATURALEZA DEL OLVIDO (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2016) por JOSÉ JOAQUÍN BERMÚDEZ OLIVARES El libro más recientemente publicado por Arcadio Pardo (Beasain, 1928), apareció en 2015 dentro de la colección TIERRA de la editorial sevillana La Isla de Siltolá, con un epígrafe tomado de su anterior obra Lo Fando, Lo nefando, Lo Senecto (Calima, Palma de Mallorca, 2013). Aunque no somos partidarios de un enfoque ‹‹biográfico›› a la obra poética, parece inevitable —dadas la edad del poeta y la relación con la materia del libro—, hacer una breve semblanza. El autor se estableció con su familia, siendo muy niño, en el Valladolid anterior a la Guerra Civil, y allí completó sus estudios de Lengua y Literatura hasta el grado de Doctor. Tras alguna breve estancia anterior en Francia, obtiene una plaza de profesor en París, donde reside (con esporádicos retornos a Valladolid) desde 1960, habiendo ocupado diversos puestos en la educación secundaria y universitaria. Desde muy joven se dedica a la poesía dentro de la mítica revista Halcón, que editara desde 1945 en compañía de Alonso Alcalde y López Anglada: en ella aparecerá su primera obra (Un tiempo se clausura, 1946) y desde entonces publica, con cierta irregularidad cronológica, al tiempo que se dedica a su obra crítica y académica. Hasta aquí lo que cualquiera puede saber fácilmente desde cualquier web y por la concisa reseña de la solapa del libro (tal vez demasiado corta, obligada por el formato de la edición). Pero fijémonos en las fechas. Parecería inevitable situar a Pardo en la llamada generación de los 50, siendo un año mayor que Valente, seis que Claudio Rodríguez…, como superviviente de algo que ha pasado ya a los libros de texto y al reino de las acuñaciones automáticas que antes dificultan que ayudan al esclarecimiento. Hay que añadir, además, la “extraterritorialidad” de más de medio siglo que, más allá de la anécdota afecta, como veremos, al lenguaje poético. Por edad, pasaje y paisanaje (adoptivo) sería un prosista como Jiménez Lozano acaso el más cercano a Pardo. En este libro concreto, al que nos ceñiremos más allá de que en él se sugiera la conexión con el citado de 2013, como si se tratase de un continuum poético que, a estas alturas, poco dependiese de la parcelación en volúmenes al uso, se encuentran cuarenta y tres poemas numerados y de una extensión bastante uniforme alrededor de los treinta versos libres, en su mayoría versículos extensos alternados con encabalgamientos breves. Además del epígrafe citado hay otro (en francés) de Ameisen (Sur les épaules de Darwin) y citas de o a Berberova, Tsvetaeva, Ranke, Bottéro…, se completa con un índice de primeros versos —ya el primero es directamente el que da título al libro—. Evidentemente, lo primero que nos llama la atención de la presente obra es su eco: de la naturaleza del olvido /de la naturaleza de las cosas; además, de forma inevitable, la curiosidad por el acercamiento al olvido de alguien que va a cumplir noventa años. No hay, sin embargo, ecos de la herencia greco-romana en la escritura de Pardo; antes bien aparecen rastros y alusiones a los egipcios, sumerios o la prehistoria de hace 25000 años. Pero lo auténticamente importante (a nuestro modesto entender) es el lenguaje y la expresión de lo “abstracto”, por supuesto ambos van generalmente unidos, y esto desde el principio, de modo que los tres elementos que van a centrar nuestro comentario (la sintaxis, lo abstracto y lo mineral), aparecen ya en los diez versos iniciales (página 13): De la naturaleza del olvido: tiene la dimensión de lo inconmensurable; lo su más es la pausa, lo detenido, lo inmovible. Se encarna siempre en estabilidad, que ni retrocede ni avanza. Algo de mineral en su quietud, mucho de lo invisible, como el frío glaciar, como color de abisal, como lo permanente: el marfil, el diamante, el roquedal. Seis veces «lo», y en una construcción tan sorprendente —lo su más— como repetida a lo largo de todo el libro: lo su fantasmal (p. 14), lo suyo más (p.15), y passim hasta el mismo final, lo en potencia (p. 94). Esta elipsis verbal, con uso del pronombre neutro como sujeto, es una marca de fábrica del poeta, que se une al uso más habitual de artículo ante sustantivos abstractos —cinco veces en la estrofa citada: inconmensurable, detenido, inmovible, invisible, permanente—sugiere indecibilidad, inefabilidad, como características (naturaleza) del olvido. Y lo mineral (glaciar, marfil, diamante, roquedal) como metáfora de lo no-vivo, de lo invariante, del olvido sin fisuras. Vale decir que esta primera estrofa (no nos permitiremos citas tan largas, pues el objeto de cualquier reseña es la incitación a la lectura y no su desánimo) se presenta in toto una de las dos líneas de fuerza del libro entero: el olvido como amenaza, como enemigo a resistir, como (perdón por la pedantería), lo unheimlich. Pues, en efecto, ¿puede haber a los noventa años algo más familiar que el olvido? Y ¿puede haber algo más angustioso para el poeta que el olvido de sí como sujeto poético? La otra línea, con menor presencia pero mayor originalidad —es nuestra favorita, si eso sirve de algo al lector—, es la contraria: el olvido como algo débil que puede ser vencido, vencido por el recuerdo, obviamente, pero más como recuerdo inadvertido, involuntario, venido de afuera (cual magdalena de Proust) que procedente del esfuerzo consciente. Los mejores ejemplos de la primera clase son, además del citado 1, los número 2, 21, 22, 36 y 43; con acuñaciones tan estremecedoras como: ya el olvido le hizo al cosmos suyo (p. 15), la variante infinita de la voz (p. 51), el olvido…es todo y uno y solo (p. 54), por dentro de qué atuendos está, si es que está/ dentro de atuendo alguno (p. 82), permanecedor de yo en yo (p. 94) o el final lo que en verdad es/ saber decir qué es/ saber qué es (p.95).

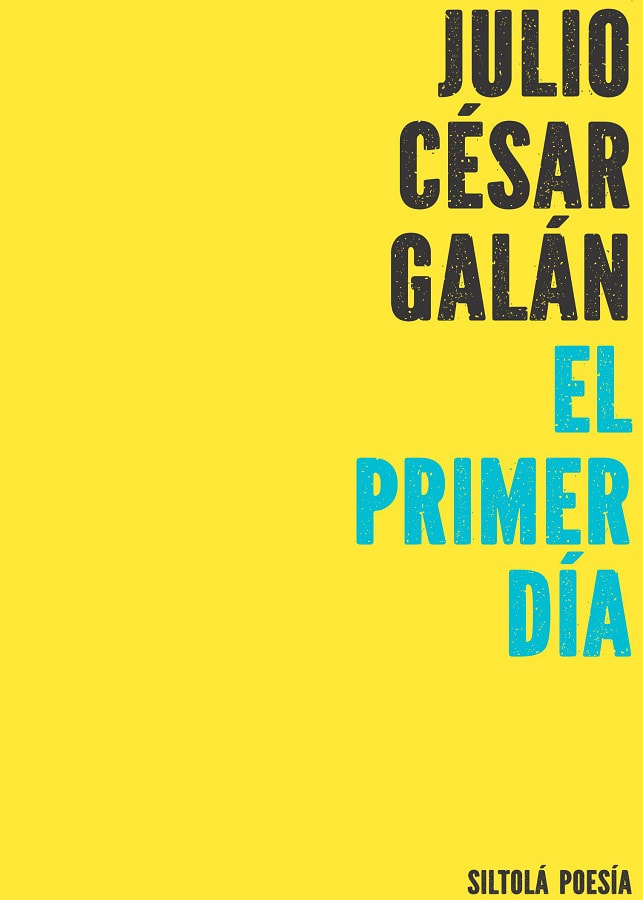

Respecto al segundo tipo podríamos destacar la declaración de intenciones del magnífico poema 19 (pp.47-48): Erijo esta ahora verdad: que la memoria es ente vivo, empapa/ las cosas, los vivientes y fenectos… La actividad constante de lo vivo / contra lo imperdurable. Pero es evidente que el poeta no se limita a estas grandes divisiones, un tercer venero tiene que ver con el efecto de música y palabra sobre el recuerdo, con eruditas referencias al Sahara, Creta, Mongolia, Sumeria, el antiguo Egipto, Nínive, el Tigris, las repúblicas bálticas, en un recorrido que nos recuerda, tal vez, a nuestro insigne paisano el maestro José María Álvarez ¡y qué frutos sazonados esperamos de sus noventa años! Me extiendo seguramente demasiado, pero no querría pasar por alto una palabra ‹‹emblemática›› que se repite con cierta frecuencia —no dispongo de uno de esos programas de análisis léxico para asegurar con cuánta— y que justifica nuestra mención anterior a Claudio Rodríguez, es (tal vez lo hayan adivinado) ebriedad. Una ebriedad que puede estar asociada a la naturaleza «la ebriedad de cada estío», al sonido «embriagadas en el ritmo», «tañen erguidas a ebriedad», o al animal «jilguero en ebriedad», pero siempre indica la imperiosa necesidad de emborracharse de presente (no del presente de la experiencia sino en lo que tiene de eterno sub aespecie eternitatis) para remediar el poder erosivo del olvido. Y ¡cómo no!, el lenguaje. Palabras como «cotidianía», «mozarabía», «pocamente», «tremendidad», «huroneador», que suenan entre neologismos y arcaísmos, o el enfrentamiento cara a cara con el lenguaje como herramienta, sin que el conocimiento del profesor mengüe la creatividad del poeta en poemas como el 20, que se interroga sobre la diferencia entre los términos castellanos y sus traducciones literales en francés: el aire / l´air, los muertos / les morts, ojos / yeux, el olvido / l´oubli; o como el 16 con el eterno asunto de la distancia entre significante y significado: indagar el provoque del fonema desde el objeto…enlazar natalidad de voz a la cosa. Me gustaría acabar con dos nuevas citas, cerca ya del final (p. 93) se extiende el poeta en una plegaria, bien que laica: Plegaria: sea el olvido recompensa. Serenidad o sea, sin estruendos, sueño en continuidad, Albura en la conciencia, paz en paz, La calma de la noche en los desiertos. Y mis versos favoritos de este emotivo libro: En qué memoria ajena quedaréis, y cuándo, Bibliotecarias. JULIO CÉSAR GALÁN: EL PRIMER DÍA (Isla de Siltolá, Sevilla, 2016) por FERNANDO CID EL TODO POR EL TODO El tiro de gracia: Para escapar de las celebraciones sin fundamentos, vayamos al grano. ¿Qué aporta El primer día? ¿Por qué sobresale de los demás? ¿Puedo reflejar esta aportación en unas cuantas páginas? ¿Es posible demostrarla en pocas líneas? ¿Podríamos hacerlo con otros autores más alejados en el tiempo como José María Fonollosa o Francisco Pino? ¿Qué hizo que Altazor supusiera uno de los libros de poemas más innovadores de su época? ¿Qué relación guarda esto de la aportación con lo sublime, la excelencia, la transgresión, el descubrimiento…? Vayamos a la cuestión teórica (pedagógica): por ejemplo, Limados. La ruptura textual en la última poesía española (Amargord, 2016). Pensemos en que el prólogo de esta muestra de poesía lo realiza Óscar de la Torre, heterónimo de Julio César Galán, y que podría tomarse en gran medida como su poética. Pensemos en que El primer día va más allá de estos Limados o como yo los definí allende aquellas páginas, Poéticas del afuera. ¿Por qué? ¿Qué es aquello que marca la diferencia? A lo largo de las 180 páginas de El primer día vemos diferentes transgresiones. Empecemos por las retóricas: la reunión, conjunción y conmoción que provocan las diferentes muestras de reescrituras, notas a pie de página, las marginalias en los laterales de los poemas, las versiones, los autoplagios, la mezcla de tiempos (fechas) y espacios (escrituras presentes y caminadas, al modo de Hospital británico de Héctor Viel Temperley), los degradados, las lexicalizaciones, los tachados, los poemas dentro de los poemas, las palabras dentro de las palabras. En fin, todo un arsenal que por estos lares ni por otros no se estila y crea estilo. Pero ¿cuál es su diferencia?, si esta ya no representa en sí misma una divergencia significativa; pongamos varios ejemplos: ¿qué hace que las versiones o las reescrituras ya presentadas por Leopoldo María Panero, sean una aportación en Julio César Galán? Pues que en este último poeta se hace de manera sistemática y no esporádica, como marca de estilo. Además y lo más importante en este sentido, es que ese recurso que se integra eficazmente y expone una nueva dimensión del poema. Para ejemplificar aún más esto: acérquense al poema, “Pequeña formación del universo”, en el que tras una mezcla de palabras sueltas al modo de la poesía visual (un primer movimiento, así lo define Julio César Galán), el mismo poema aparece —en un segundo movimiento— más organizado y con la representación de una supuesta reescritura y todo su armamento retórico, y por último, en un tercer movimiento, el poema se expone con sus medidas exactas y claras, sin añadidos ni juegos. En realidad, este poema refleja, desde su representación mental hasta su conclusión, sus diferentes estratos. Ahí está la grandísima diferencia, la aportación. Además y como consecuencia: es inevitable que esas reescrituras, esas variaciones, se sostengan en parte a partir de lo tachado, de palabras con diferentes tipos y tamaños de letras, en los degradados, etc. Más: Las notas a pie de página y la marginalia. Cierto, otros autores han utilizado de una manera directa o indirecta las notas a pie de página. Volvemos a un primer nivel diferenciador de El primer día: su profusión; segundo nivel: su variedad; tercer nivel: su excelencia. ¿Por qué excelencia?, además de completar el poema, de exponer textos de calidad; además, tenemos por un lado el juego: vean/lean el poema “Oda al blanco casi”, tan solo formado por notas a pie de página; por otro: la parodia, es decir, la consideración del error como elemento creativo y visible (ahí está el poema ‘Lectura de Una temporada en el infierno’, en el que se juega con la caricatura de las malas traducciones o los misreading); tercer lado del triángulo: elemento relacionado con el anterior, me refiero a la entrada de los co-lectores (co-creadores o como los denomina Julio César Galán, lectocreadores): Salocín Rasec y su diálogo con el autor en cuanto al error como forma de creación. Si se muestra el error, ya no tiene que ser considerado de esa manera. Estamos ante una ruptura sin precedentes al considerar la esencia de la literatura: el ideal de perfección como un deseo a lo Bouvard y Pécuchet y no una realidad. Enseñar los fallos a modo de auténtica perfección. Julio César Galán parece preguntarse: ¿quieren saber qué es la creación literaria? Pues un cúmulo de errores, de pruebas, de ensayos y un resultado final (NO SOLAMENTE EL RESULTADO FINAL). Y de la marginalia: ¿qué autor ha puesto todas esas glosas y de ese modo? (hay que felicitar al diseñador y a la editorial por un resultado tan bien hecho y tan complicado de llevar a cabo). Mucho más: Nos encontramos con “la mezcla de tiempos (fechas) y espacios (escrituras presentes y pasadas)”: antes mencioné a Héctor Viel Temperley y su excepcional Hospital británico. En El primer día estamos ante una escritura de 20 años como deja claro la “Nota del autor”, de tres libros reducidos a tres partes, de sus primeros poemas que son los últimos, desde 1996 hasta 2016. En realidad, la sensación que da una segunda lectura de este libro de poemas es que estamos ante un solo poema, ante poemas encadenados que crean una estación poética y vital. Las formas viejas con las nuevas crean vínculos de azogues. Todo esto hace que lo autobiográfico se mezcle con lo ficcional; que lo pasado se incruste en el futuro y el presente sea uno y de todas las maneras; que al pasar por una calle antigua, en su pared se vislumbren imágenes de lo pretérito. Lo más de los más: Los poemas dentro de los poemas, las palabras dentro de las palabras. El adentro y el afuera, lo especular que refleja el propio cristal, ese juego de espejos de la escena final de Ciudadano Kane que es El primer día. Así tenemos un carácter reflectante, una comunicación transversal, la mise en abyme, el desdoblamiento… El escritor se transforma y sentimos su acto de lectura; y sentimos la polisemia y la polifonía. Desde un punto de vista genérico, en estos campos creativos nos encontramos con la visión del texto poético como algo no perfilado en sí mismo, unido a la noción de proceso y de metamorfosis (cuestión que afecta a los papeles identitarios del autor y del lector), generando un espacio múltiple e interactivo, heterogéneo y proteico, dinámico y circular; semejante al non finito escultórico de Miguel Ángel, Leonardo de Vinci y Rodin, las rupturas del discurso a lo Godard o la construcción inconclusa de Enric Miralles. Estos poemas plantean el proceso creativo, el reflejo de lo imperfecto, de lo inacabado o la entrada de diferentes tipos de lectores como vías expresivas. El valor de la ruina como valor estilístico y vital muestra la intención de reflejar el desarrollo formativo del texto poético.

El todo: Lo teatral, lo ensayístico y lo narrativo es lo poético. Toda la diversidad de capas de El primer día hace que vaya desde el versículo tradicional con sus conjunciones en impares, pasando por la versiprosa y la prosa, a veces, hasta en un mismo poema. Incluida la parodia de todo esto. El todo por el todo: Poesía Especular (el poema dentro del poema), Poesía de la Lectura (la crítica hecha poesía), Poesía de la Otredad (el espacio de los otros) y Poesía del Non finito (el proceso es el fin como Julio César Galán dijo). ¿De este libro surgen todas estas vías? ¿Ahora sí está clara su aportación? El lector, si quiere, puede confirmarlo o negarlo. RUBÉN MARTÍN DÍAZ. ARQUITECTURA O SUEÑO (Isla de Siltolá, Sevilla, 2016) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO EL SUEÑO DE LA RAZÓN En un contexto como el actual, que sufre cada vez de una manera más agresiva la aceleración cotidiana, el gesto de ruptura radical iniciado con la vanguardia histórica y, por otro lado, la ensombrecida tradición cultural que nos precede, la escritura emerge como un nudo en el que diferentes planos artísticos, signos y contextos se funden para dar una obra única, un verdadero crisol de lecturas y experiencias personales. Con los inicios del siglo XX, las artes visuales y la literatura se traban en una serie de movimientos artísticos efímeros (algunos de ellos muy breves, como el fauvismo, que tan sólo duró una temporada), en la que la cantidad de descubrimientos técnicos y formales catapulta la novedad y la obsesión por ir más allá hacia la segunda mitad del siglo, época que ve nacer, y que termina en cierta manera, con una autoconsciencia sin precedentes con el arte conceptual y la deconstrucción literaria. El pasado se veía, se sigue viendo en cierta manera, como un archivo al que el artista podía recurrir de manera indiscriminada. Sin embargo, frente a este escepticismo o juego vanguardista, que en ocasiones cae en lo ilusorio, otros muchos autores han basado su obra en el retorno al pasado y la búsqueda de equilibrio como un filtro desde el que mirar y, por tanto, conjugar la contemporaneidad con la serena tranquilidad y las concepciones que se desarrollaron anteriormente. En esta última línea, que encierra una búsqueda por nuestra identidad, perdida en la globalización y el capitalismo feroz, se encuentra el cuarto poemario de Rubén Martín Díaz, Arquitectura o sueño. De este modo, mediante una aguda prosa poética, el poeta disecciona y profundiza en la vida de los objetos y sus efectos bajo la luna de París y, con todas sus consecuencias, la oposición aparente entre el sueño y la realidad: «Hay, por tanto, un orden sin orden sobre la faz de la tierra. Pero ¿acaso el arte no consiste en esto?» (p. 17). De hecho, este ejercicio que concentra la atención en el pasado, con los matices propios de cada autor, también se encuentra en la obra de otros poetas albaceteños, como Andrés García Cerdán (Barbarie, Rialp, 2015), David Sarrión (Breve teoría del desastre, Huerga & Fierro, 2015) o Constantino Molina Monteagudo (Las ramas del azar, Rialp, 2015). En este caso concreto, la importancia que tiene para Martín Díaz el legado artístico del siglo XX se manifiesta a través de diferentes canales que se acaban complementando y, como consecuencia, forman un telón de fondo adecuado para la reflexión sobre la ensoñación. De esta manera, podemos encontrar citas (Pere Gimferrer), écfrasis (descripciones verbales de una imagen, muy numerosas en el poemario, que van desde Lorraine hasta Munch, pasando por autores como Delacroix o Van Gogh), y homenajes (Borges y Valente), entre otros elementos, que trenzan y amplifican, como venimos diciendo, el artefacto literario: «Ese es el momento de la duda —¿arquitectura o sueño?—, donde todo se funde y no hay quien sepa distinguir realidad de imaginario» (p. 29). Desde un punto de vista, los versos dejan entrever una sustancia romántica que comienza con la nostalgia producida por la observación de un atardecer marítimo de Lorraine y acaba con la búsqueda desesperada, simbólica, de Breton de su intangible, pero no por ello menos real, Nadja por las calles de París. En esta línea temporal, donde cada instantánea conserva su propia identidad, el poeta albaceteño abre su mundo personal y apuesta por el expresionismo, por la capacidad que tienen los objetos, las experiencias, de provocar impactos que apenas pueden traducirse primitivamente a unas pocas sensaciones, palabras malogradas. Y es en este punto donde, en esta línea trazada, juega un papel fundamental la ciudad, suerte de laberinto personal, que el autor recorre como un flâneur que se detiene en los detalles mínimos, cotidianos, pero que a su vez retiene el amargor prematuro de la derrota, lo que induce a veces, como decíamos a propósito el paisajista francés, algo de nostalgia entre los versos: «La vida es un proyecto a largo plazo y no una veloz carrera de cien metros, lo sé. Hay tiempo para todo, pero todo nos requiere con apremio. / (Vértigo)» (p. 57). Desde el otro extremo, ese sentimiento romántico, propio de la poesía, se disecciona y se hace abstracción como consecuencia de la vocación ensayística de la publicación. En ese sentido, aunque en ocasiones el exceso reflexivo oscurece la musicalidad, la prosa poética se erige como autoconocimiento, suspensión, consciencia de haber estado en unos lugares determinados bajo tales o cuales efectos. El autor, aún más, asiste desde un punto de vista externo, como si fuera un narrador omnisciente, a su propia creación, esto es, a su deambular por su propio laberinto emocional. Como resultado, la escritura se concibe como, como decía Diderot a propósito de la crítica de arte, con pasión y distancia, es decir, como un momento único, posteriormente calibrado, en el que el autor lo da todo y se lanza, por decirlo de alguna manera, al más intenso de los peligros: «La vida, pues, da más al que más entrega» (p. 18); «Asimismo, crear es —como diría Borges— un acto de fe.» (p. 25); «Lo que vi al contemplar el cuadro por primera vez no fue el arte por el arte del autor, su destreza en el manejo de una disciplina, sino su propio fondo desmembrado sobre el lienzo, su verdad absoluta.» (p. 33). En última instancia, Rubén, desde su posición privilegiada y equilibrada, nos muestra cómo tradición y vanguardia, realidad y sueño, son dos pares de conceptos que, más que oponerse, poseen una infinidad de puntos de contacto perfectamente visibles para el que, en estos tiempos, es capaz de profundizar tranquilamente y adentrarse, poco a poco, en la perspicacia de lo complejo, de nuevos horizontes que conforman una resistencia en continuo movimiento y, por ello, esperanzada. AMOR Y ODIO Hoy sé que yo he nacido para amar o para odiar, sin término medio. En mí no existe la indiferencia; o me desvivo de placer por alguien o caigo en el impulso de querer partirle el alma en dos mitades simétricas. Tan pronto maldigo al hombre como busco rodearme de sus libros. Ezra Pound, por ejemplo, es un tipo interesante en sus poemas. Chejov, en sus cuentos. Larra, en sus artículos. Fitzguerald, en sus novelas. Unamuno, en sus ensayos. ¿Pero qué grado de lealtad con su entorno mostraron ellos? ¿A qué altura quedaron con respecto a sus escritos? El ser humano tiende a despojarse en sus obras de complejos y manías. Por tanto, en ocasiones odio al hombre del modo en que amo su literatura.

|

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS