|

ILDEFONSO RODRÍGUEZ. PLIEGUE A PLIEGUE. EL LIBRO DE TOMÁS. Con Tomás Salvador González (1952-2019) (Libros de la resistencia, Madrid, 2024) por SEBASTIÁN MONDÉJAR AMIGO ILDEFONSO RODRÍGUEZ [O ‘UN ORIGAMI DE PALABRAS EN COMÚN’] Ésta es la hora, éste es el tiempo / —hijo soy de esta historia—, / éste el lugar que un día / fue solar prodigioso de una casa más grande. [José Ángel Valente] El mapa es de papel. / Con él haces un barco / los pliegues son un mero trámite / antes del agua. [Antonio Gómez Ribelles] Y me pregunto: ¿habrá otro son distinto / que, sobre aquellos dos, pueda escucharse? [Hermann Hesse] De las palabras, a los hechos. Hace apenas dos años, Ildefonso Rodríguez inauguraba la excelente colección ‘De la belleza’ —dirigida por Gustavo Martín Garzo para Eolas Ediciones— con La belleza de los muertos, un pequeño y breve volumen (distintivos de la colección junto a las fotografías de cubierta de José Ramón Vega) dedicado a su madre y escrito en memoria de su hermano José María y de su padre, también Ildefonso, fallecidos en 2013 y 2016. En sus palabras introductorias, Ildefonso aludía ya a «un libro en marcha dedicado a la memoria —la mía— de Tomás», refiriéndose a este que ahora nos ocupa, Pliegue a pliegue. El libro de Tomás, recién salido del horno de Libros de la resistencia; un homenaje personal a su amigo y hermano de generación Tomás Salvador González —fallecido en 2019— en el que ha venido trabajando durante los últimos cinco años. Ambos libros se concibieron y forjaron al unísono y pueden considerarse libros hermanos, como atestigua Ildefonso en Pliegue a pliegue («Un díptico, en realidad, forman los dos libros»), pues nacen de lo mismo: la pérdida y el recuerdo de seres queridos; y lo hacen del mismo modo: a partir de «materiales ya hechos: desde sueños a papelitos, hallazgos, voces diversas, (...) adherencias, fragmentos, cosas traídas de cerca y de lejos, de aquí y de allá. Un cruce de escritos, de magnitudes y tiempos». Lo que Ildefonso Rodríguez ha denominado en ambos libros como “pliegues”. [Al escribir la palabra “tiempos” he recordado esta imagen de su poema ‘El viaje en redondo’, escrito en 2000 y yo diría que una isla suelta en su producción: «un hojaldre de tiempos». Sí, El libro de Tomás también es eso: un hojaldre de tiempos]. Libros hermanos, en efecto. Tras las portadillas de La belleza de los muertos, su título se extiende: ‘Uno, dos pliegues: la belleza de los muertos’; en la página 20 los pliegues reaparecen: «La pareja que forma cada cual con su muerto tiene pliegues y repliegues y nada saben los de afuera, los observadores (...). Los pliegues en la tela de la intimidad»; y también en la página 59, en estos versos iniciales de ‘Flores de noviembre’ dedicados a su padre: «en un pliegue / en un bolsillo / en la cosa más sorprendida / ahí está ahí está». Antes de seguir, quiero contar una anécdota que atañe también al encabezamiento de este texto. El día que conocí, ya a punto de publicarse, su título definitivo (para mí, hasta entonces, había sido sencillamente El libro de Tomás), la primera palabra que me vino a la mente fue “origami”. La escribí. De inmediato, aficionado como soy a los juegos de letras y palabras —anagramas, palíndromos, paradojas— encontré dentro de “origami” la palabra “amigo”; y vi que las dos letras sobrantes formaban el verbo “ir”. Y saltó esta frase, que podría resumir el espíritu del libro: «un ir hacia el amigo». Pero entonces caí en la cuenta de que “ir” son también las iniciales de Ildefonso Rodríguez. Y el círculo de mi juego se cerró por sí solo: ORIGAMI = AMIGO IR. «Amigo Ildefonso Rodríguez». Qué sorpresivos y reveladores pueden llegar a ser, cuando jugamos con ellos, los pliegues de las palabras y los nombres. Recordé también, por qué no decirlo, aquellos cuentos desplegables de la infancia, en los que al abrir las páginas se desplegaban tridimensionalmente ante nuestros ojos paisajes, castillos o casas que incluían resortes para mover algunas de las figuras; y aquellas barajas plegables de bolsillo cuyos naipes teníamos que destroquelar con nuestras manos. Como sugiere Ildefonso en los primeros compases de ‘Inicial' (la primera sección), Pliegue a pliegue ha sido concebido, funciona y actúa en nosotros también como un juego, con sus azares, avances y retrocesos, sus casilleros llenos de sorpresas: «Algo semejante a lo que escribe Federico García Lorca en su ‘Oda a Dalí’: “nuestra amistad pintada como un juego de oca”. Palabras en común». Para mí, Pliegue a pliegue es, sobre todo, una celebración de la amistad y de la vida. Pero no podemos pasar por alto que es también una elegía: «Aflicción: se escucha al que no está», rezaba una definición del abecedario anónimo que hicieron los amigos para la revista El signo del gorrión. «Toda amistad es una afección. Todo en nuestro relacionarnos fue afecto, por esa relación yo fui afectado de por vida», dice Ildefonso en este libro al cierre de ‘Inicial’. Y en la introducción de La belleza de los muertos: «La escritura poética concibe un género, la elegía, el planto. Yo me he entregado a él en demasiadas ocasiones. (...) Hasta por una gata he escrito una elegía. Con el propio Tomás lo tenía hablado (él mismo tiene una dedicada a su padre): ¿cómo somos capaces todavía de seguir escribiendo elegías, tras la de Miguel Hernández? La respuesta, pensaba él, está en las Coplas de Jorge Manrique: la enumeración de hechos, el pensamiento, frente a esa naturaleza en turbulencia hermosísima y conmovida del otro gran poema. La elegía objetiva, podríamos llamarla». Esta elegía a su amigo, como las dedicadas a su hermano y a su padre, bebe, creo, de ambos modelos. Sobre el libro ya han escrito o hablado buenos conocedores de las obras de Ildefonso y Tomás. Hace unas semanas, el poeta ovetense Fernando Menéndez publicó en el suplemento literario de La Nueva España una reseña titulada ‘Poética de los encuentros’ (parafraseaba así el título de un libro que él considera «piedra de toque» de la obra de Ildefonso: Política de los encuentros, publicado en 2003). Y estaba muy felizmente traída esa vinculación; no sólo porque, como decía, el nuevo libro es «un inventario de encuentros y reencuentros a través de la memoria, los sueños, las lecturas»; sino porque en aquel ya aparecían los “pliegues”. Estos versos de entonces podrían referirse al modo en que Ildefonso Rodríguez ha compuesto este origami en memoria de Tomás: con «dedos tan cuidadosos como los que llevan mensajes / a los oídos en la intimidad / éste ha de ser plegado compone una figura que yo bien sé» (‘Suave y confuso’); una figura, podemos añadir, en la que «no es contraria la espiga hallada en el pliegue de una sábana» (‘Todavía y siempre’). En su reseña, Menéndez destacaba también la «doble autoría» de este libro (ya confirmada en su título por Ildefonso: «Con Tomás»): «quien se acerque a Pliegue a pliegue se encontrará con una serie de lecturas convergentes en la figura del autor zamorano. Es un álbum, un cuaderno de campo, una libreta de casi apuntes del natural. Casi nada se ahorra porque todo es necesario. (...) Tomás Salvador González está más que evocado. Su presencia es orgánica, viva. Ildefonso acarrea hasta su libro textos, poemas, intervenciones de su amigo escritor. Se urde un diálogo, una conversación». Acercarse a la figura de Tomás Salvador González, conocerlo a través de su obra es una experiencia enriquecedora como pocas; poder hacerlo también a través de los recuerdos y las palabras del amigo es un regalo extraordinario para sus lectores. Además de transmitirnos —contagiarnos— su afección, Ildefonso Rodríguez recupera y reúne textos y poemas dispersos de Tomás Salvador González, algunos aparecidos en revistas o plaquettes, otros extraídos del recuerdo y la correspondencia personal, a los que nunca accederíamos de no ser por un empeño, un desvelo y un sentido de la amistad que considero ejemplares. Desde Aristóteles y Platón, Séneca y Cicerón hasta nuestros días, son multitud los filósofos, poetas o ensayistas que han escrito sobre la amistad. Desde los Ensayos de Montaigne y los Sonetos de Shakespeare, no había vuelto a disfrutar con tanta fruición con una relación entre amigos hasta que he leído El libro de Tomás. «No hay conducta loable que no alegre a una naturaleza bien nacida», escribió Montaigne. Imagino el esmero, la atención, las dudas, las búsquedas, las avalanchas de recuerdos, el tiempo y el esfuerzo necesarios para armar un libro así, tan híbrido y complejo pero, a la vez, movido por un propósito tan noble, que es lo que le confiere mayor enfoque y profundidad de campo, ritmo, calidad y claridad de estilo. Pliegue a pliegue. Directo al corazón. Los amigos son, junto a los sueños y la música, un tema central en toda la obra de Ildefonso. Basten dos ejemplos al azar: «que así se junte todo / aparecidos y desaparecidos en el recuerdo / música de cañas dulces toca esa amistad / que no haya otra armonía» (Mis animales obligatorios, 1995); «así lucen ahora las cosas de la amistad / como vistas por unos prismáticos: traen relieve y color / son singulares cercanas frágiles son intocables» (Política de los encuentros, 2003). [«Que así se junte todo». Ese verso resume toda su poética, y podría ser también un buen título para estos comentarios]. En Pliegue a pliegue, Ildefonso evoca y convoca a su amigo bruscamente desaparecido y, con él, a otro amigo común que dejó este mundo en 2022, cuando el libro ya se estaba gestando: el poeta leonés Miguel Suárez. Los tres convivieron, compartieron escritos, lecturas, tertulias y publicaciones durante más de cuatro décadas, y formaron, por así decirlo, una punta de lanza aparte en el fértil grupo de escritores castellanoleoneses de su generación. «Nuestros principales proyectos —como es fórmula ahora— literarios eran leernos, intercambiarnos, hablar, hablar noches enteras, la poesía como un habla de la amistad», recuerda Ildefonso. Hoy se relaciona con ellos, sus muertos más queridos, como si siguieran vivos. Sus muertes no han interrumpido el trasvase, el contacto, la conversación, sino que siguen echando nuevas raíces y ramificaciones.

Me permito, antes de concluir, otro inciso (otro pliegue). Tomás Salvador González dedicó muchas horas de su vida a los recortes de prensa, los collages y la poesía visual, que a día de hoy conforman una arteria primordial de su producción. Amplias muestras han sido ya estudiadas y difundidas en magníficas publicaciones y exposiciones póstumas. Confío en no excederme si revelo aquí que a Ildefonso Rodríguez, aunque se le conoce menos en su faceta artesanal, le han gustado desde siempre las manualidades y a través de ellas da también rienda suelta a su creatividad. Las manos son nombradas en muchos de sus versos: «Pobres las cosas que no tienen manos / que no tienen memoria de manos y cuidados», escribió en Política de los encuentros; y también: «piensan las manos dan con el sitio». Sus criaturas (figuras inefables, fetiches, amuletos, atadijos), de las que apenas se conocen unas muestras, en las que mezcla y teje con los materiales y texturas que encuentra más a mano los objetos más insospechados que se cruzan en su camino, serán un día merecedoras de un ojeo minucioso, porque dicen o contienen mucho del mundo que Ildefonso nos transmite con su obra escrita (y también por la vía musical). Pero tampoco desvelo nada nuevo. Él no lo oculta, al menos en sus círculos más próximos. El título del libro también nos dice mucho. Y ya su amigo Tomás se hizo eco de ello en sus palabras de presentación de Informes y teorías (rescatadas, junto a otros textos suyos, para Pliegue a pliegue), que fueron las primeras suyas que leí cuando él aún vivía y las desencadenantes de mi interés por su obra. Me ganó su cercanía, su talante, su complicidad con el amigo, su sensibilidad e inteligencia. «Hace años —decía en ellas—, aunque no soy capaz de precisar la fecha ni la ocasión, seguramente en una de las visitas que me hacía cuando yo vivía en Zamora o en La Parra, Fonso me preguntó si tenía algún amuleto. Ante la cara que puse y mi respuesta negativa, sacó del bolsillo un atadijo de telas y otros materiales que las arrebujaban en una especie de riñoncito que le cabía en el puño. “Yo no salgo de viaje sin alguno de los amuletos que fabrico para que me sirvan de protección”. (...) Cuento esta anécdota porque revela algunas de las características de Fonso que son aplicables también al libro que hoy presentamos. (...) porque la portada es de Fonso aunque no haya constancia en los títulos de su autoría. (...) a Fonso le cuesta un mundo desprenderse de aquello que de una manera o de otra ha entrado en su vida. Poco importa la pobreza o nobleza de los materiales (trapos, cordeles, un papel pintarrajeado, un alambre...). (...) Toda su escritura acaba dirigiéndose a esa época que es la de su infancia y adolescencia, que es la cueva del tesoro a donde caminan todos los pasos». Enlazo estas palabras de Tomás con mi anterior alusión a los juegos y vuelvo de nuevo a Política de los encuentros: «porque yo soy un hombre infantil multipliqué mis atributos» (‘Suave y confuso’); «por esa senda vamos / y aquí seguimos tejiendo / el plazo temporal el amuleto / alimentado con hilos y espigas secas» (‘Canción de las migas de pan’). [Un largo y tendido «plazo temporal», eso es también El libro de Tomás, dicho nuevamente al modo de Coplas del amo, otro libro de Ildefonso que recomiendo mucho]. En realidad, por seguir con el símil, toda su obra compone un gran origami que podemos plegar y desplegar de muy diversas formas. Poeta, músico, ensayista, narrador y contador de sueños, Ildefonso Rodríguez representa— lo he dicho alguna vez— un camino aparte en las encrucijadas de la literatura española de los últimos cincuenta años. El poeta Aldo Sanz ya lo definió hace una década como un «gran innovador de la poesía, sutil y rotundo en la expresión y dominador de un amplio abanico de técnicas literarias». No hay más que echar un vistazo a su nutrida lista de títulos publicados para adivinar un recorrido y un espíritu excepcionales como pocos. Sus libros (en 2008 la editorial Dilema publicó Escondido y visible, su poesía reunida hasta 2006, donde figuran varios de los mencionados) forman un corpus, crean un mapa del territorio en el que se vivió y se soñó; por donde quiera que lo despleguemos encontramos señales, lugares, conexiones con ese corpus, su recorrido y su espíritu. Con sus «cosas traídas de cerca y de lejos», Pliegue a pliegue abarca una gran parte de ese territorio compartido. Ildefonso —con Tomás— en estado puro.

0 Comentarios

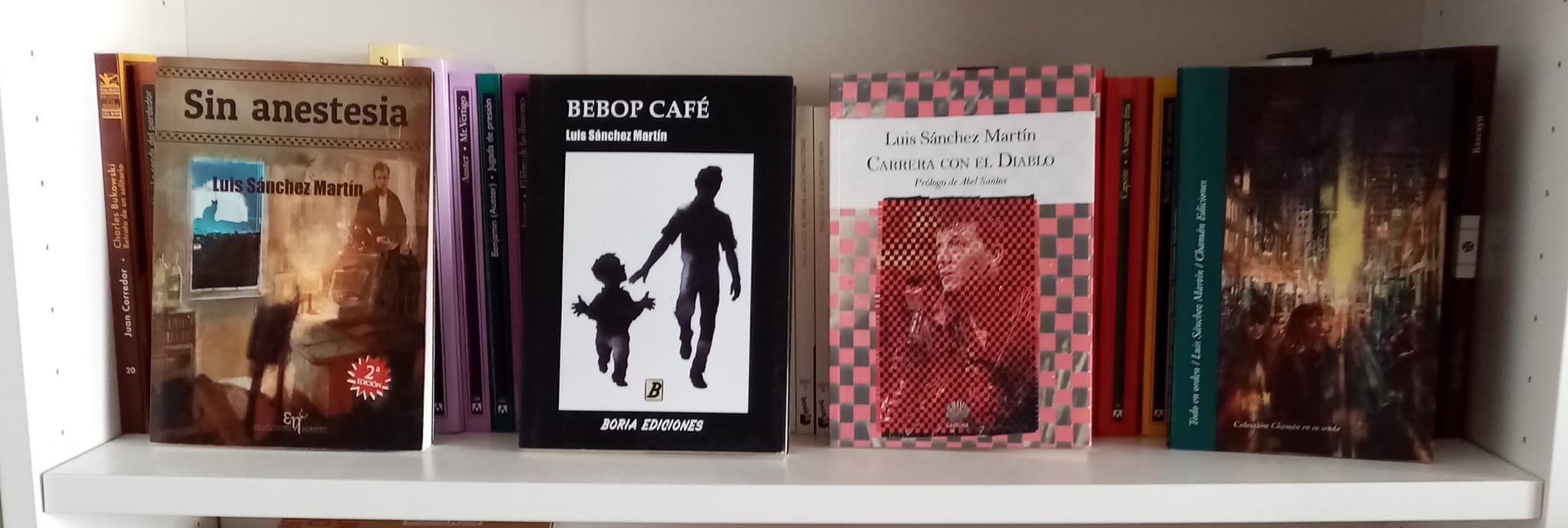

LUIS SÁNCHEZ MARTÍN. PASTILLAS DEBAJO DE LA LENGUA (Liliputienses, Isla de San Borondón, 2024) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Pastillas debajo de la lengua es el segundo poemario de Luis Sánchez Martín tras Carrera con el diablo (Lastura, 2019). También cultiva la narrativa, género en el que ha publicado el libro de relatos Todo en orden (Chamán, 2022), y es conocido por su trabajo de editor al frente de la recientemente desaparecida editorial Boria. Este poemario es un duro testimonio biográfico del poeta sobre sus problemas de salud mental. Esta cuestión se está convirtiendo en una auténtica epidemia en, al menos, la última década y sus causas no pueden atribuirse en exclusiva a la pandemia de 2019. Ya Mark Fisher (en Realismo capitalista) consideraba la salud mental, junto a la ecología, como uno de los territorios límites del capitalismo, donde el idealismo del beneficio y el crecimiento exponencial de este sistema choca contra la realidad material de quienes deben sostener esa exigencia inasumible: el planeta y los trabajadores. La abundancia de obras literarias que, como Pastillas debajo de la lengua, han tratado este tema en estos últimos años cumplen ese intento de la literatura por radiografiar los problemas del presente y ponerlos de manifiesto para promover el debate público. La dificultad de estos libros es que sus autores deben, también, superar ese estigma que el mismo concepto de “salud mental” acarrea en nuestra sociedad, donde se impone la figura del triunfador, la persona fuerte que puede con todo y que soluciona sus propios problemas. Pienso ahora, por ejemplo, en libros como Los brotes negros de Eloy Fernández Porta, Fármaco de Almudena Sánchez o El hundimiento de Manuel Vilas (cito solo los tres primeros que me han venido a la mente, seguramente el lector encontrará más ejemplos). Todos estos libros comparten con Pastillas debajo de la lengua esa valentía de hablar en primera persona de estos problemas. Como los anteriormente mencionados, el poemario que nos ocupa es, ante todo, un testimonio. Esta intención de anteponer la verdad de los hechos a la estetización propia del hecho literario es la que otorga al libro su peculiar composición, que combina el verso y la prosa, lo poético y lo narrativo. Este mandato testimonial se concreta formalmente de varias maneras. Por un lado, el libro incorpora textos en prosa con la forma de “informes médicos”, en los que se incluyen fechas de la consulta, nombre del facultativo, medicación recetada... Además, se emplean también como mecanismo que permite al autor desarrollar esa voluntad narrativa que hay en todo el libro que, en cierto modo, lo que se propone es contar una historia, ser el relato de la lucha de un personaje (el propio autor) contra una enfermedad: la depresión. Así, por ejemplo, el fragmento titulado ‘Caso clínico’ sirve para incorporar en el libro la biografía, el pasado más lejano («Es el menor de seis hermanos. Estudió BUP, COU...») y una descripción de su familiar («Padre y un hermano alcohólicos. Otro hermano cocainómano y sospecha que bipolar. Una hermana con síndrome de Asperger. Padre fallecido en 1999. A día de hoy no mantiene relación con nadie de su familiar (desconoce si viven o no)» (1)l que aportan ese carácter casi novelesco a este poemario. También en prosa, y también con evidente intención narrativa, encontramos el ‘Interludio’, donde explica los síntomas de la depresión. Aquí, el poeta se analiza a sí mismo, al mismo tiempo que narra situaciones concretas donde esos síntomas se manifiestan. Es en este texto donde más ampliamente se desarrolla esa lucha contra la depresión en la que se ha convertido su existencia, pues aunque mantiene a raya los peores síntomas o consecuencias (el suicidio), hay una batalla continua que convierte la vida cotidiana en algo doloroso y agónico: «Lo asumes, pero no te acostumbras». Es en este texto en prosa donde encontramos unas frases que resumen de forma concisa el contenido esencial de este libro: «Hace semanas que cabalgas entre la depresión y la ira. Sufres y odias con toda tu alma. A personas con nombre y apellido, pero también a una suerte de sombras sin voz ni mirada que te persiguen día y noche». En otras ocasiones, lo testimonial se manifiesta en verso, pero en poemas que mimetizan otros tipos de texto, como la transcripción literal de una conversación, incluyendo fecha y lugar exacto donde tuvo lugar. Así sucede en ‘Formación y orientación laboral’, que reproduce un diálogo de una entrevista de trabajo. En cualquier caso, lo testimonial es el condicionante estilístico de todo el libro, y no sólo a través de los mecanismos textuales mencionados arriba. El estilo poético está marcado por la ausencia casi total de lenguaje figurado (solamente en el primer poema que funciona como “prólogo” predomina el lenguaje figurado) y por la abundancia de sustantivos concretos y verbos que aportan ese carácter narrativo también a los textos en verso. Esta es una voluntad de desnudez y verismo completamente consciente por parte del autor, que ya desde el segundo poema hace explícita esa intención de anteponer los hechos a la “literatura”. Este poema (‘Una habitación propia’) narra cómo el poeta pide a su hermana que le deje pasar una temporada en su casa para recuperarse de un intento de suicidio. El final del poema es todo un manifiesto estético del estilo de este libro: «Me dijo que no. / Intenta encontrar ahora / un mejor final / a este poema». El análisis que Luis Sánchez hace de su propia situación es interesante porque rompe con el dañino tópico de que la salud mental es una cuestión individual: a lo largo de estos poemas veremos que hay muchos factores involucrados: la familia, la sociedad, la explotación laboral, la precariedad, el alcoholismo..., es decir, su caso, por muy particular que sea, es uno más de un problema estructural. No ha de pensarse, no obstante, que el autor hace una reflexión ensayística o teórica sobre lo anteriormente mencionado. Como decía en el interludio, este libro «cabalga entre la depresión y la ira». Y esa ira, lo que hace, es señalar culpables «con nombre y apellido». La primera señalada en el banquillo de los acusados es su hermana y, por extensión, toda la familia. Es un tema recurrente en Luis Sánchez, pues también en su anterior libro podían encontrarse varios poemas dedicados a las malas relaciones que dominaron su vida familiar, hasta que perdió definitivamente el contacto con ellos. Desaparecida esa red de apoyo que suele ser el entorno familiar, el poeta se encuentra, por lo tanto, expuesto al ámbito social. Y ahí también falla todo. No sólo no hay refugio, sino una hostilidad que sin duda es otra de las culpables. La ira de Luis Sánchez señala en primer lugar la falta de empatía de una profesora de Empresariales (que le impidió graduarse por dos décimas) en el poema ‘No sé si es humano’; este consiste en una anécdota biográfica, pero que revela esa pérdida de la humanidad que domina las relaciones sociales y que son, sin duda, otro factor que mina la salud mental de la población. Si seguimos repasando ese banquillo de acusados, no podemos olvidar a sus jefes. La ira del poeta se torna más política en la denuncia de la explotación laboral, como sucede en el poema ‘Al menos tienes trabajo’: «No te quejes / que los anteriores camareros / trabajaban todos los días / en turnos de diez horas / y tenían prohibido / ponerse enfermos». Inseparable de la explotación laboral es la precariedad, el agotamiento que produce un entorno social donde el ciudadano se ve obligado a trabajar sin descanso para obtener, solamente, los más elementales derechos fundamentales de subsistencia. La presencia concreta y numérica del dinero en este libro no sólo es otro elemento más que resalta ese carácter testimonial; las sumas y restas que el lector realiza con los números que el poeta ofrece revelan una dolorosa, agresiva y violenta, precariedad asociada a la explotación («trabajaba 50 horas semanales / ganaba 800 euros / y pagaba 500 de alquiler»). Por último, en la lista de culpables con nombre y apellido, comparecen los psicólogos que, como aquella profesora de Empresariales, también revelan la deshumanización de las relaciones personales: apenas le prestan atención y lo tratan con un evidente desinterés carente de empatía («Quisiera tener la conciencia tranquila / como un asesino en serie / o un psicólogo») que termina de cerrar ese horizonte social en el que nada funciona. Todo: la familia, la explotación laboral, la precariedad, la falta de oportunidades, lo lleva a la depresión; y la herramienta del sistema que debería ayudar a curar esa herida que el mismo sistema provoca es una herramienta fallida, rutinaria, otro engranaje donde el individuo queda alienado y despersonalizado.

Este cóctel de culpables (familiares, sociales, económicos) incorpora también otro elemento: el alcohol. El poeta incorpora testimonios de lo peor de esa adicción («Al llegar a casa de madrugada / vomito sangre / y no puedo dormir») y los combina con la lucha contra ella («necesito hacer cualquier cosa / para que pase el tiempo / sin pensar en servirme / otra copa a escondidas»), y su posterior superación («Las noches sin dormir / que acunan cada chiste / y las decisiones equivocadas / que hay detrás de un Bitter Kas // el recuerdo rosado que bebemos los alcohólicos / para no confiarnos y llegar a olvidar / el amargo sabor de aquellos días»). Si antes hemos citado esa dualidad de este libro que «cabalga entre la depresión y la ira», me doy cuenta de que hemos hablado más de la ira que de la depresión. El análisis de la situación del poeta, de los síntomas, del dolor, el sufrimiento y la visión del mundo a la que estos síntomas le abocan es tema central de muchos poemas, especialmente en la tercera parte. No hay, como en otros libros sobre la depresión, un final feliz, una curación o redención del poeta. La idea que domina es la de “convivir”, la de arrastrarse por una vida que ofrece muy pocos alicientes, solo algunas ilusiones (la poesía y la música, entre ellas), que no parecen suficientes para hablar de luz, de optimismo. En cierto modo, parece que la idea de “convivir” con la depresión convierte a la vida en un “sobrevivir”, y al poeta en un “superviviente” que apenas se conforma con encontrar las fuerzas suficientes para alejar la idea del suicidio, para pasar otro día con la ayuda de la medicación: «Mejor será bajar la persiana / y esperar sudando sobre un colchón sin sábanas / odio sobre lienzo / que las pastillas y las hierbas / obren su magia / y aceleren el tiempo». Pastillas debajo de la lengua es un duro testimonio que revela uno de los males más preocupantes de nuestro tiempo y que, en su ausencia de adornos, y en su profunda carga de ira y resentimiento, ofrece a los lectores la oportunidad de reflexionar sobre la hostilidad, la alienación y la deshumanización del mundo que habitamos. JAVIER SÁEZ DE IBARRA. UN RÉQUIEM EUROPEO (Páginas de Espuma, Madrid, 2024) por PACO PAÑOS No obrero de hermosuras sino sólo cronistas de estupores y asombros. Todo se ha dicho mas casi nadie escucha: lo repetimos. Jorge Riechmann De Javier Sáez de Ibarra creo que lo he leído todo, al menos todo lo que ha publicado en forma de libro. Los seis libros de cuentos publicados en Páginas de Espuma: El lector de Spinoza (2004), Propuesta imposible (2008), Mirar el agua (2009), Bulevar (2013) y Fantasía lumpen (2017). También su novela Vida económica de Tomi Sánchez (2020), publicada por La Navaja Suiza. Y Motivos, su poemario editado por Icaria en 2006. Todo esto, sin embargo, no hace más fácil el comentario sobre Un réquiem europeo. No es que no me haya gustado el libro; lo digo ahora y resuelvo cualquier posible duda: ¡me ha encantado! Nos hemos acostumbrado a vivir como si tuviéramos las respuestas a todas las preguntas que nos han asaltado y, además, como si esas respuestas fueran definitivas. Ni siquiera nos interesan ya los nuevos interrogantes que llegan con los nuevos tiempos, seguimos adelante como si no fueran con nosotros o no necesitáramos más respuestas. Esa abulia social y política inunda nuestros días. Así vivimos. Así nos va. A nosotros, a Europa, al mundo. Por eso cuando leemos Un réquiem europeo, el libro nos zarandea, nos perturba, nos inquieta, nos desequilibra, nos incomoda, porque nos interpela directamente y nos expulsa de nuestra bien amada zona de confort. Escuché en una entrevista que le hicieron al autor que lo primero fue la estructura, que sigue la forma de un réquiem clásico, y que luego vinieron, para cada himno, su cuento. No me extrañó esta genialidad de Sáez de Ibarra. Al fin y al cabo, esta Europa parece muerta, sin capacidad de reacción, y merecería una misa completa por el reposo eterno de su alma extraviada. Por eso me fascinó el texto con el que se abre el libro: [Una mujer camina sola...]. Porque es un texto sublime y la más hermosa metáfora del alma europea y, por extensión, del alma humana: «El espacio vacío ante ella se ha ido ensanchando. [...] El tiempo hace rato que se ha detenido. [...] Su imagen va adelgazándose. [...] Sin que nadie pueda evitarlo, las manchas de color que ya son su cuerpo tiemblan, se difuminan y desaparecen». Insisto, el de [Una mujer camina sola...] es un texto hermoso y extraordinario. Luego viene ‘INTROITO: Otros y yo’. Siete cuentos como siete escenas de la vida cotidiana que el escritor contempla, registra y transcribe. No juzga, mira y escucha; también esos sonidos inapreciables que producen las inquietudes, los temores, las iras, los odios, los rencores, las ambiciones las ansiedades y los sentimientos de sus personajes. Ese ruido que carga la atmósfera y sólo escuchan algunos. Cómo no recordar a los acusmáticos, esos personajes que protagonizan la extraordinaria última novela de Diego Sánchez Aguilar, Los que escuchan (Candaya, 2023), donde se nos plantea la, cada vez más posible, ausencia de futuro y todas las ansiedades que provoca. Mirar y escuchar al otro, al igual y al diferente. Al final de ‘La experiencia arruinada’, primer capítulo de Saqueadores de espuma. La ciudad y sus grietas (El Salmón, 2020), Lourdes Martínez escribió: «Pues es de lo que se mancha con la carne y la sangre de donde hay que partir para experimentar la poesía por otros medios: vivencia de la poesía en la vida cotidiana, encarnada en acontecimiento, que es vida plena y experiencia no enajenada y, por tanto, insurgente». Javier Sáez de Ibarra parece tener grabado en su ADN esta forma de entender la literatura y la traslada con acierto a estos cuentos cargados de belleza y poesía. Conviene citar ahora al propio autor en el texto que colocó a modo de prólogo en su libro de 2013, Bulevar, y al que llamó ‘Defensa’: «He encontrado otros caminos ulteriores de la desnudez, sugeridos por los descubrimientos de las artes plásticas. La técnica del ready made, que reconoce y apenas modifica el objeto, es una manera de someter la voluntad del creador por un lado, y de hacerla sutil y poderosa por otro». Y es conveniente porque quiero detenerme en ‘KYRIE. Los condenados’ y en ‘Ingemisco. Muere una europea’, dos cuentos que sobresalen por su estilo periodístico, desnudo. Utiliza noticias de la prensa, comunicados de organismos oficiales, partes de entrevistas a políticos del gobierno, incluso incluye íntegra la transcripción de una conversación telefónica entre la hija de una interna y la médica de la residencia geriátrica de Madrid donde está internada su madre, conversación mantenida el lunes 23 de marzo de 2020 durante el confinamiento por el Covid 19. En el prólogo ya referido de Bulevar también escribía Javier lo siguiente: «se trataba de ver qué decía un texto privado del poder asociativo de la palabra y, en especial, de la metáfora en todas sus manifestaciones (lo que yo considero la esencia de la literatura). Una verdadera represión del lenguaje y una ascesis para el cuento de reducirse a una historia). Desposesión del poder asociativo y de la metáfora a la palabra y utilización del ready made. ¿Es posible una manera más sutil y poderosa de hacer caer vendajes de los ojos, de eliminar tapones en los oídos? De una manera importante la religión está presente en el libro. Ya hablamos del aspecto formal, de esa forma de liturgia que tiene. Pero no sería esta una reseña completa si no hablara de ese espíritu que recorre las páginas de este libro. Esa mirada otra de Sáez de Ibarra sobre la religión empieza con el himno V, ‘CREDO. Cristo y el Nazareno’, un precioso juego de espejos donde se confrontan dos visiones distintas del Mesías. Una más canónica y otra más popular y marginal. La delicada broma que da pie a un sutil y profundo juego que empieza cuando «el ventarrón venía entreverado con el sonar de una inconcebible trompeta» en ‘Tuba mirum. Un sonido admirable’. La extensa plegaria/queja/petición, cargada de emoción y rabia, en ‘Recordare. Recuerda la música’. Las dudas, el miedo, el dolor y finalmente una aceptación convencida, sin resignación en ‘BENDICIÓN. Eva. Cuatro momentos’. «La hembra no soporta el deseo y muerde el fruto prohibido. En ese momento, súbito, la sacude un estremecimiento de locura, un vértigo de horror: el pensamiento brota adquiere el conocimiento, [...], la conciencia de sí». Este es el gran comienzo de este cuento con el que concluye el réquiem y el libro. Pero volvamos atrás, al himno III, ‘GLORIA. La máquina sagrada’. Este extraordinario cuento comienza así: 00.36 Ag-Z61 dijo: «Yo» 00.37 Ag-Z61 dijo: «Tú-Yo» Ag-Z61, un super ordenador, toma conciencia de sí, y en una deriva spinoziana reza a un dios panteísta y adquiere una moral que lo paraliza: «Mi intimidad dijo —AG-Z61— se encuentra, digamos, vacía... Mis deliberaciones no concluyen en nada porque no encuentro motivos que me inviten a ser un para-mí. No entiendo que me añada nada valioso, ni por supuesto útil, ni... Significativo». Hay otros cuentos excelentes en Un réquiem europeo, como: ‘Confutatis. La Moraleja’, ‘OFERTORIO. La gota’. Y otros, pero ese entrecomillado de la conversación de Ag-Z61 con la psicóloga ayudante Ludowa me parece un buen y adecuado final para este intento de reseña de un libro complejo y extraordinario. SANDRO LUNA. LA NOCHE QUE A EDDIE FELSON LE ROMPIERON LOS DEDOS (Menoscuarto, Palencia, 2024) por RAÚL PIZARRO NO SE PERMITEN DISPAROS MASIVOS La lectura de un libro toma un carácter peculiar cuando hay que comentarlo o presentarlo. Libre de estas circunstancias, leer un libro de poemas, que además nos emociona, es un acto gozoso e irresponsable, desprejuiciado e íntimo. Aunque hay ocasiones en las cuales hay que explicar y conversar sobre determinados aspectos, aquello que sé resumiría en privado al calor de una copa con un «a mí me gusta». De cualquier manera, al decir de Proust, «la lectura es una amistad», una amistad pura y transparente, así que si pasamos la velada en compañía de un libro es porque realmente nos apetece. Por tanto, esto sería como una breve conversación, no una reseña mientras leo y después de leer. Dicho esto, voy a hablar de lo último de Sandro Luna (L’Hospitalet de Llobregat, 1978), con un estupendo título, La noche que a Eddie Felson le rompieron los dedos, que ha recibido el VII Premio Internacional de Poesía Jorge Manrique y que publica Menoscuarto. El autor, residente en Esplugues de Llobregat, es profesor de instituto, donde imparte Lengua y Literatura Castellana y Filosofía. Ha publicado los siguientes libros de poesía: ¿Estamos todos muertos? (Pre-Textos, 2010), Eva tendiendo la ropa (Pre-Textos, 2015), Casa sin lugar (Canto y cuento, 2018), la plaquette Fuego de San Telmo (Banda legendaria, 2020) y El monstruo de las galletas (Hiperión, 2020), según nos señala la solapa de la cubierta del libro, que, sin embargo, no nos dice nada acerca de que casi todos ellos fueron premiados en importantes concursos. El libro está dividido en tres partes, denominadas “No hay escapatoria”, “La caja de Jem” y “Girasoles”, siendo este último al que le veo más unidad. Me encuentro en el poema que cierra el libro y que además da título a esa sección lo que bien podría ser una poética, una aceptación del don donde se justifica la entrega a la poesía por parte del autor. En los tres bloques se descubren poemas rotundos, llenos de verdad, donde no se escatima la emoción, que nunca se desborda, aunque roce el descarnamiento y que por eso duele más. Por ejemplo, las páginas en las que orbitan su familia, sus amigos, la rutinaria vida diaria recogida por los versos y que son los más emocionados, y es donde se expresa con más firmeza la luminosidad de Sandro Luna, para hacernos partícipes de lo prodigioso: aquello que queda tras destilar la vida, la alegría, la pena y sus golpes en el alambique de la poesía. Sandro es un referente poético ineludible en estos días de versos cortados y mal medidos, sin intención ni emoción, de palabritas huecas reunidas en torno a una idea como quien reúne fichas de póker o fotos canónicas de poetas que escriben sin poesía y sin verso. Él tiene mucho que decir y lo dice desde la periferia geográfica y espiritual donde vive, porque la poesía siempre es extremo e intemperie (concluye el poema ‘Contra la muerte’ «Vivir es un milagro ajeno al mundo»). Un rincón del mundo que no es necesariamente un lugar toponímico e identificable, sino un espacio de pensamientos y palabras, y donde él vive con una mujer y una niña. Un rincón del mundo compartido hasta hace poco con su fiel Dylan, su perro, protagonista de uno de los más delicados poemas del libro. Siguiendo una hermosa tradición de poemas dedicados a esos fieles compañeros que ya encontramos en Unamuno, Alexandre, Alberti o en otros autores más cercanos a nuestros días, como Cuenca o d’Ors. Igual que un perro lame los pies de su dueño, los versos de Sandro lamen las heridas propias, para devolverlas ya como poemas de otra manera, a su manera, en su decir poético tan personal: «Apoya su cabeza en mi rodilla, / se hace respiración el cuarto. / Cae la luz de la tarde en el alféizar / y todo cuanto miro me conmueve». Los poemas del libro oscilan (y precisamente es en ese movimiento pendular donde encontramos un lugar propio) entre lo racional y lo irracional, lo lineal y lo discontinuo, lo discursivo y lo fragmentario, fruto del eclecticismo de las fuentes en las que bebe el autor. Se construyen desde territorios donde está muy presente lo vivencial junto a sus influencias literarias, las cinematográficas, las mitológicas, las musicales... Es fácil rastrear estos alimentos en el libro, pues Sandro nos señala el camino tanto en el título como en las citas con las que se abren muchas páginas. A partir de la síntesis de tantas ascendencias ha conseguido modelar una visión muy personal, que de una reflexión sobre lo cotidiano es capaz de levantar una intensa estructura que nos emociona y nos interpela, un entramado que, de cualquier situación personal, hacer zumo, dar un paseo, una hoja que cae sobre una mesa, un recuerdo, ir al hospital, una música o una lectura, provoca un acontecimiento poético que trasciende el hecho que lo provoca: «Si me olvido de mí, / todo desaparece / y la vida se yergue desde el centro / de las constelaciones / con un amor más grande». Mira Sandro el mundo con los ojos del alma. No obstante, lejos de la abstracción encontramos en casi todas las páginas reverberaciones sensoriales, palpables, masticables, que surcan los poemas, donde lo que quiere expresarse parece que no puede hacerse desde los territorios de lo teórico, sino acudir a los sentidos para asirse. Así, encontramos poemas donde se huele, se siente, se toca, se saborea, como aquellos que se guardan en el primer bloque del libro, en ‘Pinaza’, nos presenta una experiencia sensitiva, o en ‘Hecha añicos’, donde cierra el poema con estos versos: «El aire huele / a cenizas de libros de poemas». Son los finales exquisitos y paradójicos, en contraste con el desarrollo del poema, una seña de identidad del libro. Como truco literario los requiebros finales están bien, cuando suenan a verdad, como es el caso, son algo excepcional. Un ejemplo de ello son los versos últimos que nos tropezamos en el que le da título al libro, ‘La noche que a Eddie Feldon le rompieron los dedos’: «Y empiezo comprender al escribir: / tengo los dedos rotos». Son varios los poemas que deben su contenido y el título a la película El buscavidas, como ‘A doble o nada’, que se enhebran en su historia poética durante todo el libro. Entretanto se va componiendo un volumen de variado cuerpo y forma, que sin perder la voz particular suya nos remite a las influencias de César Vallejo, de Claudio Rodríguez, de Antonio Gamoneda, pinceladas que sobrevuelan por el libro a ritmo de jazz y blues. A golpes de lucidez, como la que provoca el dolor rezumado, es capaz de disparar con versos contenidos y equilibrados que no se desbaratan en alharacas, y así nos elevan, obligando a pensar y a sentir. Uno de los temas del libro es Dios, más el deseado y deseante de Juan Ramón Jiménez o el del Gran Silencio de José Mateos que el Dios teologal del catolicismo que necesita clérigos, iglesias y manifestaciones públicas de fe. Aunque el poema ‘Sacramento’, que se abre con una cita de Leonard Boff, pueda desmentirme. En el libro hallamos un Dios, heredado de nuestros mayores, que se presenta entre preguntas, como en los versículos del poema ‘Padre Nuestro’: «¿A quién estoy rezando, qué Dios me multiplica en estas hordas / de luces imposibles, de fragmentos de luz deshabitados?» y que justifica otros tantos poemas, como ‘Trenzas’, que habla de la abuela o ese otro, exaltado y sacrificial, que se titula ‘Agnus Dei’. Hallaremos en el libro desde poemas extensos a poemas brevísimos, donde la intensidad se condensa en esperanza. Uno de estos poemas cortos, titulado ‘Bisturí’, de cuatro versos, bien podría ser una adivinanza que juega con la rima y el arte menor: «Tiene forma de lágrima y puñal / y me abre su caricia / y le responde / mi cuerpo con la forma de la vida». Ejemplo de esta concentración emocional de los versos que digo son también aquellos dedicados a su familia. Destacan los poemas en los que la figura del padre compone relevantes versos: ‘Viejo’, ‘Elegía’, ‘Fe’, donde queda instalada esa verdad que se lleva en el corazón ante la muerte de los seres queridos. Es en lo asiduo de los objetos y las rutinas con las personas próximas, en esa cotidianidad reflexionada y cantada donde se manifiesta, a mi entender, con más contundencia la poderosa voz de Sandro Luna. Mientras escribía estas palabras puse un disco de jazz para acompañar la soledad de la pantalla del ordenador. Sonaba Kenyon Hopkins, leía poemas, tecleaba. Abandoné la escritura porque había algo que me estaba golpeando y mordiendo. Volvía. No sé si es el dolor o la esperanza que transmite el libro.

El título que le he puesto a esta reseña está tomado de un cartel que cuelga de una pared tras la mesa de billar en la que Eddie Feldon se enfrenta a El Gordo de Minnesota. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS