|

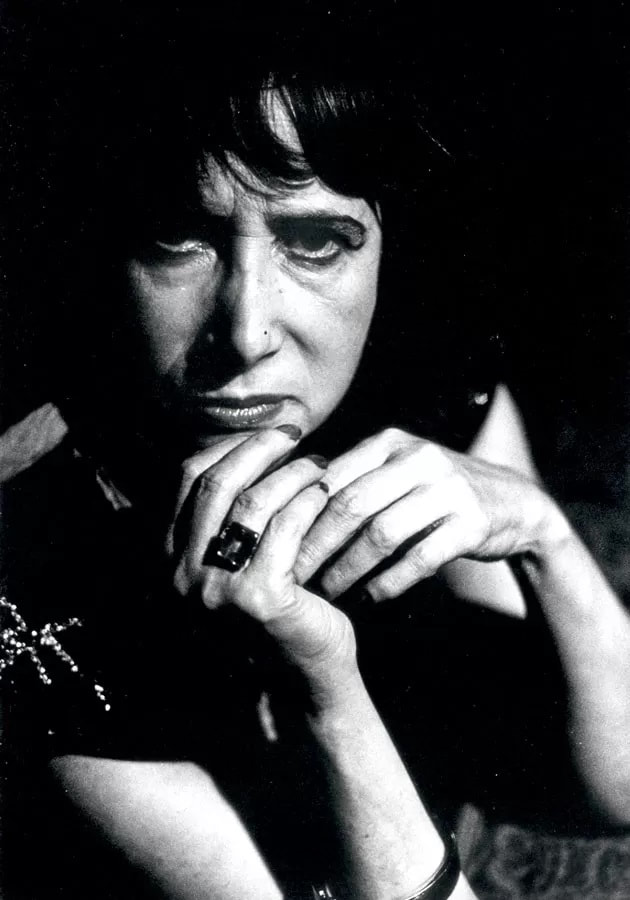

LOLA LÓPEZ MONDEJAR. INVULNERABLES E INVERTEBRADOS (Anagrama, Barcelona, 2022) por CARLOS GIL GANDÍA Se puede hallar una verdad en la lectura si nos dejamos atormentar y agredir, amar y arropar por el texto, si dejamos de lado al cínico o incrédulo o entusiasta que encontramos en el interior, si buscamos en la lectura adquirir más conocimientos que aseverarnos. Particularmente, en lo que a los paradigmas sociales y modelos económicos hegemónicos se refiere. El libro de Lola López Mondejar hace un análisis del espíritu de los tiempos presentes, diseccionando el volksgeist no de una nación, pero sí (si me permiten extrapolar el término) del sistema cultural-sociológico-neoliberal actual hegemónico imperante en la mayoría de los estados, naciones y culturales del mundo. El ensayo se divide en tres partes que a su vez se dividen en capítulos. De una forma didáctica, reflexiva y empírica, la escritora ofrece un ensayo para entendernos, desde la perspectiva del psicoanálisis, aunque también como lectura política (defensa del Estado del Bienestar, de los proyectos políticos comunes, y en la eliminación del sistema patriarcal, etc.), y con un estilo de Oliver Sacks —también de Freud— por elaborar un ensayo a través de historias clínicas y apoyarse en ellas para recapacitar sobre la cuestión que acontece en el libro, que es la configuración el sujeto e individuo actuales, o al menos, insisto, los hegemónicos, pues hay culturas donde solamente existe el colectivo, no tanto el individuo, como, por ejemplo, los pueblos indígenas: en este caso, los invulnerables e invertebrados de la escritora posiblemente no existen, ya que viven en un sistema alejado de los cánones materiales y psíquicos neoliberales. La autora se apoya en la literatura, el cine, la mitología, en pensadores como Foucault, Freud, Butler y Lacan, y trabajos académicos (la bibliografía utilizada es ingente y muy sugestiva), para desgranarnos las nociones principales que vertebran todo el libro: sujeto, individuo, invertebrados e invulnerables, es decir, un «sujeto sin sujeto que caracteriza la posmodernidad, o modernidad tardía», p. 12. Una reflexión del “yo” posmoderno que quizá ha eliminado el “nosotros” moderno; y para demostrar ese cambio debe hacerse con un análisis, por así decirlo, histórico del “yo”. Para el caso en cuestión, observará el lector la comparativa histórica que López Mondejar expone v.g. con el siglo XIX («fue el siglo de la historia, como expresión de rebeldía de las mujeres», p. 29) y el siglo XXI («las enfermedades de nuestro tiempo son la depresión y el trastorno bipolar», p. 29). El individuo actual, carente de fragilidad y de moral y, por ende, de culpa, torna a la fantasía de invulnerable y de invertebrado, desapareciendo el rasgo de humanidad que consigue la vulnerabilidad y la fragilidad, a favor de un individuo irreflexivo convertido en propio consumidor (ya sea de sexo —modelo Tinder: usar y tirar, denomina Lola López Mondejar—, exceso de comida —la desmesura de la comida, dedica un capítulo en hablar del movimiento en defensa de la obesidad, estimulante y controvertido, siendo de ello consciente la escritora—, o la masculinización sexual-amorosa de las mujeres asumiendo los roles patriarcales quizá sin ser consecuentes de ello). Consiguientemente, la autora constata que el individuo narcisista actual es hijo del propio sistema neoliberal y de la sociedad de consumo (recordemos aquí a Baudrillard), donde confunde deseo por derecho, y el consumo no solamente como ocio sino también como modo de vida, incrementado en este caso la libido del estamento empresarial, para aprovechar ese capital humano que dice convertirse en “empresario de sí mismo” o mettre en valeur.

El individuo que analiza la autora del ensayo ya no ejerce una función social al colectivo, sino una función económica al servicio de sí mismo, al servicio de los individuos producidos por el sistema hegemónico, que evidentemente forman parte de la sociedad, pero no como sujetos-ciudadanos sino como consumidores. Un individuo hueco, en alusión al hombre hueco de T. S. Eliot, en cuyos versos se apoya López Mondéjar para hilar casi todo el ensayo con el sujeto que ella disecciona, y constatando que ha transmutado y transformado por medio de una arqueología alejada de las razones humanistas y social-colectivas, eliminadas por el tribunal del liberal-capitalismo en el orden de la práctica universalización antropológica de sus categorías, entre ellas, la nueva concepción ontológica del ser humano: invulnerables e invertebrados. Al igual que Robert Mangabeira Unger en su libro El despertar del individuo: imaginación y esperanza, la escritora finaliza con un alegato colectivo de modificar nuestro sistema y poniendo de relieve la fragilidad y vulnerabilidad de nuestro ser y estar; sin embargo, al contrario del pensador brasileño, ella no encuentra «demasiados motivos en el pasado para la esperanza». En suma, Invulnerables e invertebrados. Mutaciones antropológicos del sujeto contemporáneo es un apreciable ensayo, magníficamente estructurado y bien escrito, que desgrana reflexivamente la sociedad y su “yo” posmoderno.

0 Comentarios

DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR. LOS QUE ESCUCHAN (Candaya, Barcelona, 2023) por ALFONSO GARCÍA-VILLALBA Sonidos que se cuelan en el tímpano, vibraciones sonoras transmitidas al yunque desde el martillo, en el oído medio. Se meten dentro, aturden, confunden. Personajes que escuchan esas vibraciones y que dudan, experimentan la inquietud y la perplejidad; agitación, angustia: (...) y empezó a reconocer la sensación de mareo, de vértigo y de pánico que solía acompañar a la aparición de esos sonidos que de vez en cuando se apoderaban de su oído y que solamente él parecía escuchar (...) Toda resonancia se hace carne, condiciona el organismo de los personajes, su modo de estar en esta novela de Diego Sánchez Aguilar [DSA a partir de ahora]. Cuando empecé a leer Los que escuchan sentí que mi aproximación al texto había de operar (esencialmente) desde una perspectiva emocional e incluso corporal, semejante a la que experimenta Ulises en el fragmento entrecomillado más arriba. Incidir en el modo en que la lectura terminaba por afectar mi propio ritmo respiratorio e inducir en mí esas sensaciones que los propios personajes podían padecer: perplejidad, inquietud, agitación, angustia. Vértigo, pánico. Incluso ansiedad como lector. Supe que mi acercamiento al texto no había de ubicarse dentro de los parámetros de la lógica y que el abandono de todo filtro racional se hacía necesario. El abandono si cabe de mi propio cuerpo durante el proceso de lectura. Porque Los que escuchan es una novela que se lee con el cuerpo; es un artefacto ficcional que cartografía la realidad de la conciencia y el modo en que, en la actualidad, la mutilación y fustigamiento sistemático de ésta afecta a los cuerpos, a nuestra salud mental. Los que escuchan es un dispositivo narrativo que mapea la realidad o hace inventario de la psicosis contemporánea; pone en escena una perturbación que, en las páginas de la novela, tiene su origen en el sonido, en ese sonido que no cualquiera tiene la capacidad (o mala fortuna) de escuchar y que obstruye o produce interferencias en la psique de los personajes. Sonido que es puro símbolo. Sonido que no hace falta escuchar para sentir en la propia carne la enajenación e inseguridad propias de nuestra civilización que, queramos o no, muestra signos de agonía y decadencia. Si en Nuevas teorías sobre el orgasmo femenino (Balduque, 2016) DSA profundizaba en la frustración y en Factbook. El libro de los hechos (Candaya, 2018) se movía en el territorio de la culpa, Los que escuchan es una novela sobre la ansiedad. Y, de algún modo, esa ansiedad se contagia al lector; infecta a los potenciales receptores de la novela. La psicosis de la que habla DSA en este libro es una psicosis extensible al género humano, a todo ser que habite nuestro planeta sin importar credo ni condición u origen; una psicosis global que, a modo de pandemia obstruye nuestro estar aquí y ahora, nuestra calma, los afectos. Tal ansiedad (la que está presente en esta novela) se hace virus verbal a lo largo de la lectura: a partir de cada página que leemos, a través de la exposición a una infección narrativa minuciosamente articulada por su autor y que, como lectores, nos contamina. Cada frase, cada párrafo se articula mediante una meticulosidad casi artificial, alien; cada palabra, cada capítulo penetra nuestro organismo y sedimenta en nuestro interior; el texto opera como microbio o germen en la conciencia lectora que se vuelve cuerpo vapuleado por un narrador inflexible en su deriva verbal, en su retórica implacable. Me aventuro a afirmar que, como lectores, somos organismos violentados por la escritura rigurosa de DSA, organismos violentados por el padecimiento y la enajenación que sufren los personajes a partir de esos sonidos que aturden a Esperanza o a su padre enloquecido; a su familia; al pequeño Andrés y su madre Asunción; a todos aquellos que escuchan más allá de lo que suele alcanzar cualquier mortal. De tal modo, lo que hiere a los personajes se traduce en nuestra experiencia lectora de Los que escuchan a través de un discurso que, de forma irremediable, nos hace vulnerables a través de la palabra, nos mete en el mismo saco que a estos personajes que habitan una ficción que se desliza en el lector como herida, fractura de la conciencia y el cuerpo: de la respiración, del ritmo de sístole y diástole; nos aboca a la misma zozobra y ansiedad a la que se ven expuestos los seres que deambulan por las páginas de este lugar terrible y bellamente inhóspito que es Los que escuchan.

Sí, la ansiedad inflama las páginas de este libro. La ansiedad acaba ocupando incluso nuestro interior; coloniza nuestras emociones. Ahí está la pericia y eficacia de un narrador que parece conocer a la perfección los resortes que hacen posible atosigar al lector, trastornar su estado físico-emocional de forma deliberada y, en consecuencia, abrumarnos, hacernos sentir incómodos a cada página que se estructura de forma obsesiva, metódica. De ahí que el cuerpo (el nuestro) sea el verdadero lector de esta obra, pues su lectura incide directamente en el modo en que nuestro organismo siente. El discurso narrativo modula de forma radical nuestra forma de estar mientras tiene lugar el acto de lectura, un acto de lectura que fluye a través de una escritura objetiva, caligrafiada a través de un bisturí que hace una incisión tras otra en el tejido de nuestra respiración, en la propia piel. El narrador que nos propone este viaje casi orgánico a través de la palabra y la ficción se caracteriza por articular una voz neutra y distante, casi maquinal. Su perspectiva revela con claridad la desaparición del ego igual que si una inteligencia artificial estuviera dictando un discurso despiadado, sin posibilidad de fuga. Los que escuchan es una máquina narrativa que disecciona el mundo que habitamos, la forma en que nuestra especie es abrumada por la depresión o cualquier otro tipo de desequilibrio mental. El narrador es aquí el virus perfecto; actúa en las páginas de esta novela como un bacilo que se inocula a través de la lectura. Sientes Los que escuchan como si a lo largo de su desarrollo resonara el eco del pensamiento de Mark Fisher en torno a nuestra sociedad, en torno a la psicosis. En la novela, depresión y enfermedad mental, trastorno biopolítico y capitalismo se confunden en una amalgama borrosa que obliga al lector a tomar aire, recuperar el aliento que se pierde al finalizar cada uno de sus capítulos (no está de más adentrarse en ellos sin parpadear: dejarse hacer en su progresión inexorable). En Los que escuchan la alucinación sonora se entreteje con la mutación climática y la incomodidad global, un spleen contemporáneo que produce vergüenza, malestar que se extiende como epidemia dentro de nuestra especie. FELIPE SÉRVULO. CÚMULOS DE PLUTONIO (In-VERSO, Barcelona, 2023) por PEDRO ALCARRIA “...que tú no tienes ni cuerpo aunque traes emociones...” Más de una decena de libros ha publicado ya el veterano Felipe Sérvulo, escritor y poeta nacido en Jaén pero residente desde hace décadas en la ciudad de Castelldefels (Barcelona). Una trayectoria con títulos tan importantes como Las noches del sur, Cartografía de la materia, El último vagón, Mil grullas de Origami, o su último trabajo sobre el que me voy a extender en esta pieza, el conmovedor poemario titulado Cúmulos de plutonio. En Cúmulos de plutonio, mediante un breve texto introductorio, Felipe Sérvulo nos sitúa en el aterrador momento histórico acaecido el 6 de agosto de 1945 a las 8:15, cuando la bomba “Little-Boy” estalló a 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima (para que el horror no dejara cabos sueltos, la detonación se diseñó a esa altura, de forma que se maximizara el daño y la destrucción de la explosión y la onda expansiva). Lo que hace a continuación Sérvulo es singularizar ese núcleo de dolor en la figura de Sadako Sasaki (Hiroshima 1943-1955), una niña que tenía tan solo dos años cuando la bomba destruyó su infancia y la convirtió en una hibakusha, el nombre con el que se conoce en Japón a los supervivientes de la explosión nuclear. Resistió esa primera embestida la niña Sadako, pero diez años después fue diagnosticada de una leucemia causada por la radiación. Estando en el hospital, conoció la leyenda que asegura que elaborando mil grullas de origami se cumple un deseo. Cuando falleció en 1955, con doce años, había completado 644. Fueron sus seres queridos quienes confeccionaron las restantes y las dispusieron en su tumba. A día de hoy, cerca del epicentro de la explosión, se alza un monumento en su honor, en donde personas venidas de todo el mundo dejan sus grullas. Así lo hizo el propio Felipe Sérvulo en 2019, quien, además de depositar su tributo a Sadako, comenzó a sentir crecer este libro que ahora ve la luz, y con el que parece querer albergar la existencia de Sadako, a modo de amparo o refugio contra el oleaje de la destrucción y el olvido del tiempo. Hablar de Cúmulos de plutonio es referir una dualidad dolorosa. En el centro del poemario está Sadako, y la tierna, fraternal atención con la que Sérvulo reconstruye su memoria. Pero en los márgenes del libro, como en un fuera de plano ominoso está también el monstruo, La Bomba. Todo se desliza inexorablemente hacia ella, todo va hacia ella, habla, canta de ella, de estar al borde de ese segundo, ese momento cero, ese filo de locura sin posibilidad de salvación, esa orilla de lo espantoso. La bomba es quiebre de todo, energía sin forma, caos absurdo, devastación... Y ante todo ello, ¿qué forma podría adoptar la vida, cómo podría encarnarse, renovarse, cómo podría persistirla vida...? La respuesta de Felipe Sérvulo es una sincera invocación a la figura de la niña Sadako, conmovedora por su emotividad simple y directa. Sutileza del verso contra la ruina, vindicación del arte como paliativo contra el daño espiritual que causan los hombres con sus actos. Para acercarse a Sadako, emprende el poeta un viaje que es a la vez interior y físico «sobrevuelo lagunas, arroyos, floresta infinitas, países del norte...». Frente a ese doble tránsito Sadako es lo inmóvil, lo encajado en el recuerdo aunque «Mira cuánto tiempo hace que callaste».

En esa continua voluntad de querer salvar distancias con el otro, hallamos uno de los elementos claves del poemario. Es por ello que el poeta se identifica y encuentra paralelismos en las costumbres y los usos del Japón, en los rezos, en las hileras de cedros que escoltan a los difuntos y que lo devuelven a su infancia jienense. «Mi madre también unía las manos y rezaba al Cristo de la Buena Muerte...». Grullas hechas con palabras son los poemas de Cúmulos de plutonio, en los que Sérvulo conjuga las formas que adopta la pérdida e interpreta los signos oscuros del pasado. Un pasado que le asalta como presagio en trayectos de ida y vuelta entre Japón y Barcelona, o en las noches al abrigo de la evocación de Sadako, imagen ideal de la pureza galvanizada y depurada por el sueño. De modo que aunque siempre retorne como un prurito la alusión a lo abominable: «Tantas risas ahora donde la mañana del horror» esa fertilidad del recuerdo «...que va flotando como si nada pero fecunda» logra que una entereza sabia se sobreponga, un mensaje esperanzador con ritmo leve, con verso contenido, humilde, lleno de comprensión y compasión, con versos que van trabando un libro que es ante todo espacio emocional, pero también un lugar de espiritualidad, sereno como esos haikus que escribían los monjes zen a las puertas de la muerte. Porque el amor nos hace mejores, esa es finalmente la conclusión a la que llega el poemario, ávido de ese elemento humano intangible, mágico, que hace que las personas conecten entre sí y resplandezcan, a pesar de las distancias, el tiempo y la oscuridad que nos amenaza. Señalar también que los poemas de Felipe Sérvulo dicen más de lo que aparece en una primera lectura. La identificación con la niña Sadako le sirve para iluminar otros temas recurrentes en su obra: la nostalgia, el recuerdo, la inocencia y el fin de la misma a manos de una fuerza destructiva que se aproxima implacable. Un elemento recurrente en su lírica es el entendimiento doloroso y tácito de que no se puede vivir en el pasado, un anhelo por el hogar al que no se puede regresar, un lamento por el lugar perdido. Hay algo en la voz poética de Felipe Sérvulo que es atemporal por su antigüedad, por su carga de recuerdos e inquietudes, algo muy humano, un río lento de bondad carente de toda grandilocuencia, sopesando más allá de cualquier jactancia la pregunta básica: qué significa ser humanos «entre tanta orfandad». Felipe Sérvulo se nos entrega en las imágenes y sentimientos de estos poemas, que van calando con sus versos escuetos, labrando lentos sus meandros en que uno imagina también un Japón fuera de plano, con sus colinas salpicadas de templos y santuarios, con los sonidos del verano en las calles, y un rumor de juegos infantiles entre los cerezos... Antes de que el horror los acabe. «¿Adónde irá tanto dolor? Acaso los cúmulos de plutonio hayan sido el horizonte final». Más allá de ese final, más allá de esos cúmulos de plutonio, más allá de la carne doliente, mancillada en la conflagración provocada por hombres sedientos de guerra, un poeta amable, un hombre bueno, va al encuentro de la niña Sadako, a decirle en voz baja que nunca es tarde, a decirle que tenemos la obligación de la generosidad, la tarea de crear la paz, la necesidad de aprender a ser compasivos los unos con los otros. Entre las cenizas radiactivas de Hiroshima crepita un fénix de esperanza, una grulla de piedad, una, cien, mil grullas, un millón... EMILIA CONEJO. DIOS PALPITANDO ENTRE LAS TOMATERAS (Godall, Barcelona, 2023) por JULIO MONTEVERDE UNA SED INTACTA Un ensayo sobre «las diversas formas de acomodar el desbordamiento de lo sublime». Así describe su autora, la poeta Emilia Conejo, este Dios palpitando entre las tomateras, en cuyo centro ha instalado la figura fascinante de Marosa di Giorgio. No es ningún secreto que tras su desaparición en 2004 la importancia de la poeta uruguaya no ha dejado de crecer, hasta el punto de que en la actualidad su obra se cuenta entre las más influyentes del siglo XX en Hispanoamérica, gracias, entre otras cosas, a su indiscutible originalidad. Pues Marosa «no se parece a nadie» (1), como nos recuerda con lucidez la autora de este trabajo. Ahora bien, si esto es sin duda así, ¿qué es lo que define esa singularidad como poeta? Aquello que la separa y la distingue de las hordas... En nuestra opinión, y dejando a un lado ciertas excentricidades de carácter que no son exclusivas de la condición poética y que nunca han aportado valor por sí mismas, lo que define la singularidad de cualquier poeta es una tensión específica que consigue crear, una capacidad para ofrecer algo que sin él no sería posible, que sin su intervención jamás habría llegado a la realidad, pero que una vez manifestado se comprende común, compartible, y en los momentos más fulgurantes incluso imprescindible. Y en el caso de Marosa, este rasgo distintivo es sin duda el mundo que creó a través de sus poemas. Un mundo completo, cerrado, que parece a primera vista un mero escenario pero que no tarda en revelarse como personaje principal. Un lugar cargado de símbolos en el que todo se refleja en todo y se responde creando una especie de estructura de la realidad gracias a la cual cada cosa que adviene, por algún tipo de milagro, encuentra siempre su sitio adecuado. De este modo, cuando leemos un libro como Los papeles salvajes (2), en el que Marosa di Girogio recopiló toda su obra poética, a poco que avanzamos nos vemos invadidos por la sensación de estar una y otra vez frente al mismo poema. Y esto, que podría suponer una condena plenaria para el común de los poetas, tampoco es así en Marosa. Porque lo que llega hasta nosotros es un mundo que vemos alzarse en cada texto. Cada una de sus palabras lo contiene. Cada uno de sus poemas es ese mundo. La poeta no nos habla de él, sino que lo crea en cada ocasión. Por eso, a pesar de ser siempre el mismo, nos arrebata cada vez. Exactamente igual que el acto del amor, una y otra vez culminado y recomenzado cada vez como si fuera nuevo. Aunque tampoco conviene confundirlo todo. En su ensayo, Emilia Conejo afirma que ese mundo tan propio de los poemas de Marosa, el paraíso recurrente de la infancia, la finca familiar con su jardín, naranjos, magnolios, y los seres reales o imaginarios que se internaban en él, tampoco coincide así como así con el lugar histórico en el que la poeta pasó sus primeros años. En realidad, todo parece indicar que es la forma de habitar ese mundo lo que es su paraíso, que se alza sobre el recuerdo de un pasado material e histórico, pero que es mucho más complejo, ya que acoge en su interior toda una forma de existir. En los bellos poemas de Marosa todo ocurre en función de esa experiencia de la infancia, por supuesto, pero si solo se tratase de volver a la niñez la cosa tampoco tendría mayor valor. Lo que diferencia el mundo de Marosa, lo que lo hace singular, es su decidido ambiente onírico y de cuento de hadas, es decir, mítico. Se trata de una mirada que vuelve a las fuentes fundamentales para hablar de la experiencia concreta a través de un conocimiento que es el más antiguo de la especie. Y esa mirada es fundamentalmente poética. La poesía en la que se basan todos los mitos y nos coloca en el umbral de lo maravilloso. Porque este mundo que Marosa delimita, que erige y destruye en cada poema, no es una mera representación literaria. Es mucho más. Lo que palpita en su mundo es un latido material redescubierto como red de relaciones transfiguradas por la acción del amor sobre ellas. Intentaremos explicar de forma más sencilla esta última afirmación por medio de un breve ejemplo. En un punto del libro Emilia hace una acertada comparación de Marosa con las beguinas. Por si alguien lo desconoce, resumiremos que las beguinas fueron las componentes de una serie de congregaciones laicas femeninas que en la Baja Edad Media desarrollaron, al margen de la iglesia oficial, toda una teoría y práctica de la religión católica basada en una mística de la presencia y la inmanencia de la materia como fulguración divina. Y que se expresaron a través de la poesía. Fue aquella una espiritualidad de la inmediatez que, por supuesto, y como pasó con otros movimientos afines como la Hermandad del Libre Espíritu, fue perseguida, prohibida, conducida a la hoguera y al fin, para descanso de los santos varones, olvidada (3). Pero que también dejó algunos testimonios de extraordinario valor. Así, una de las beguinas más influyentes, Hadewijch de Amberes, hablaba en estos términos de la experiencia mística que la movía: Mi yugo es suave, mi carga ligera», nos dice el Amante [...] Toda el agua que saca el deseo La bebe el amor, y no se sacia. Amor exige al amor Más de lo que la inteligencia entiende. (4) Y todo parece indicar que en este caso no se trata ya del archifamoso «Dios es amor», sino más bien de que Dios es el Amor. Porque para las beguinas, Dios no sería tanto un ser como una relación en la que se puede estar, en la que se puede existir; lo que situaría su experiencia mística en el centro de una red de vínculos con la presencia que eliminaría la trascendencia. A partir de ese momento, Dios las atraviesa cuando aman, es ellas mismas amando. De esta forma, Dios es concebido como la relación que une el mundo material, la inmanencia absoluta que, por medio del amor, vuelve sagrada a la materia. De nuevo, una operación esencialmente poética. Y este es sin duda el punto de partida de Marosa que de forma tan brillante nos permite comprender Emilia; un punto de partida que asume de modo general la idea de dios como amor capaz de unificar con su acción el mundo que rodea a la poeta, pero que es tan heterodoxo en los detalles que se coloca en las luminosas corrientes de los márgenes de la historia. Porque en Marosa hay una corriente telúrica muy importante que está unida a fuerzas primigenias de la experiencia humana, y que se manifiesta en ese impulso mítico que pone en juego. Todo su catolicismo —tan erotizado, tan corporal— se entiende en último término como un panteísmo primitivo, druídico, que como tantas veces sucedió en la historia, se «disfrazó» de cristianismo para poder seguir existiendo, o que en todo caso bebió de esas fuentes para, como en el caso de las beguinas, delimitar sus rasgos más característicos. Pero que no es más que eso, un panteísmo salvaje que pervive en una poeta que, como médium, lo percibe en la naturaleza y le da una forma nueva, adaptada a su tiempo. Por supuesto, Marosa hace la trasposición de forma intuitiva, es decir: no cultural, y ese es justo el milagro de su capacidad como poeta. Pero si como vemos la obra de Marosa, a pesar de la engañosa simplicidad con la que se nos presenta en sus poemas, demuestra una complejidad desconcertante, ¿cómo se puede hablar de ella sin reducirla? ¿Cómo es posible adentrarse en este espacio en el que la poesía crea el mundo sin borrarlo? ¿Cómo ha sido posible escribir un libro a su altura? La respuesta, que es en nuestra opinión la que ha articulado Emilia, no por ser simple deja de ser admirable. Se trataría de pagar con la misma moneda. Dice la propia Hadewijch en otro de sus poemas: «Sólo por Amor se gana a Amor» (5). Y en línea con la luminosa coherencia de esta revelación, lo que hace Emilia es hablar de la poesía desde la poesía. Responde a la poesía con más poesía. Y la utiliza para comprender la obra de Marosa, es decir, poniéndola en práctica como herramienta de conocimiento. Por supuesto, se trata de una idea de la poesía lo bastante amplia y esencial como para dar por superado cualquier marco literario o exclusivamente poemático. Como la propia Emilia ha comentado en alguna ocasión: «No una poesía que habla de las cosas, sino que es ya las cosas». Y aquí llegamos, por fin, al núcleo de este libro, su centro radiante por decirlo así. En su poemario De acá, la propia Emilia nos decía: [...] No busquéis a las huríes en otros prados; es acá donde todo explota. Acá donde la vida se cierne sobre cada humano. Acá donde los cerezos copulan con el alabastro. No se escapen. No huya nadie, que la fronda —nos advierte— no canta dos veces. (6) De este modo, es en esa presencia en el mundo, en su habitarlo, donde ocurre lo determinante. Y en nuestra opinión, en este libro Emilia Conejo no hace sino ser fiel a sí misma y a la propia Marosa al responder a las profundas implicaciones que tiene su poesía creando las condiciones para que podamos entrar en su dominio en un mismo tono de afinación. En su libro percibimos una tensa armonía entre sujeto y objeto que nos facilita la comprensión profunda. Y esto es algo que no se produce con facilidad, y para lo que hay que tener un arrojo especial que solo puede obtenerse de las mismas fuentes de lo que pasa. Para entender a Marosa, Emilia habla de sí misma, de ciertos acontecimientos sucedidos en ese lado de acá en los que el lector puede encontrar una clave poética a la altura de las potencias que desencadenan los poemas de Marosa. Y de este modo el mensaje llega hasta nosotros a través de lo inmediato. Se trata aquí de otro nivel de comprensión. De unos fenómenos que explican sin palabras. Que significan sin discurso, y por medio de los cuales Emilia explica a Marosa a partir de su propia vivencia, de ese lado de acá en el que tiene lugar la conjunción de sus palabras, su cuerpo, su memoria, y su presencia. Por último, tan solo apuntar que Emilia, a través de Marosa, pero también más allá de ella, participa de esa religión sin religión de la que hemos hablado más arriba, materializada en ese sentimiento oceánico de contacto con lo infinito al que dedica quizá varias de las mejores páginas de este libro. A este respecto hay una cita del poeta surrealista Robert Desnos que a Emilia le gusta recordar y que ha incluido también en este libro: «Yo no creo en Dios, pero tengo el sentido de lo infinito. No hay nadie más religioso que yo». Y si para nosotros, que tampoco creemos en Dios, el punto de vista de Emilia se revela tan interesante es porque hay en él toda una concepción del esplendor de la materia que se despliega en lo real, y que al hacerlo no reniega jamás del cuerpo, sino que lo pone en valor como única puerta de entrada posible a la unidad recuperada en la experiencia de lo infinito. No obstante, y esto no es una crítica sino un desacuerdo, quizá ese sentimiento oceánico no necesite remitirse a ninguna religión para existir, y sea posible recuperarlo y reconstruirlo sin tener que pasar por una idea cualquiera de religiosidad. Ni siquiera como ausencia. Lo religioso es una superestructura que se añade a ese sentimiento, pero nada nos impide dejarla atrás para crear otra más acorde con nuestros deseos. Para eso tenemos la poesía. Dicho esto, es necesario también dejar claro que la idea de Emilia está basada una concepción de la mística como presencia del cuerpo en el mundo que actualiza una tradición específica y profundamente femenina, tan necesaria en el tiempo de volatilización en el que vivimos y que sin duda continuará desplegándose para ofrecer asideros contra la época. Incluso para aquellos que sostenemos la necesidad del ateísmo, el valor de esta perspectiva es indiscutible. Porque esa creación del mundo material a través de la poesía de la que habla Emilia en las páginas finales de este libro es algo que nos vincula a todos los lectores a través de esa misma «sed intacta» (7) que lo generó con el objetivo manifiesto de renovar la fe en el más de acá. (1) Emilia Conejo, Dios palpitando entre las tomateras, Godall, Barcelona, 2023, pág. 207.

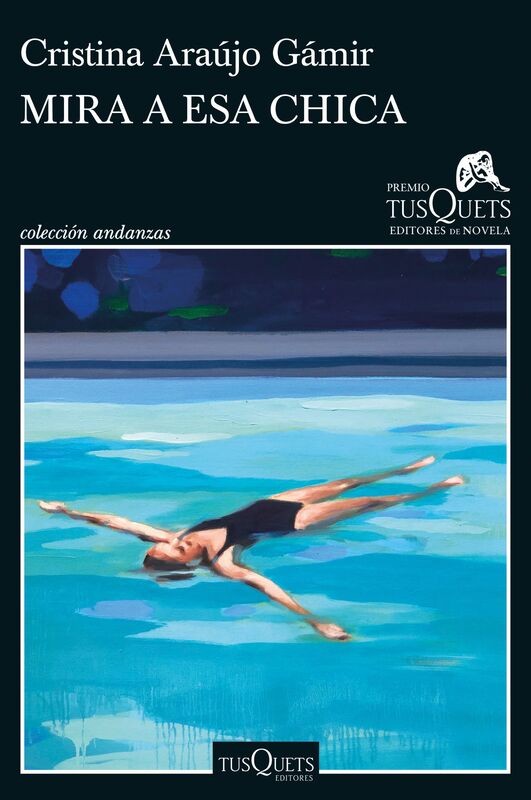

(2) Marosa di Giorgio, Los papeles salvajes, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2013. (3) Para una exposición detallada de estos movimientos y su importancia, véase: Norman Cohn, En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media, Pepitas, Logroño, 2014. (4) Hadewijch de Amberes, El lenguaje del deseo, Trotta, Madrid, 1999, pág. 76. (5) Ibidem, pág. 99. (6) Emilia Conejo, De acá, Godall edicions, Barcelona, 2019, pág. 17. (7) Emilia Conejo, Dios palpitando entre las tomateras, Op. cit., pág. 228. CRISTINA ARAÚJO GÁMIR. MIRA A ESA CHICA (Tusquets, Barcelona, 2023) por JORGE ANDREU CUANDO LA SOCIEDAD CULPABILIZA A LA VÍCTIMA Hay escritores que llegan para quedarse. Afortunadamente, entre tanta masa surge a veces una nueva voz que grita por todas y rasga la actualidad como un cuchillo. Es el caso de Cristina Araújo Gámir, cuya primera novela Mira a esa chica resultó ganadora del Premio Tusquets de Novela 2022. Se trata de una obra de extraordinaria potencia narrativa, con una psicología tan precisa que la indignación es inevitable.

La secuencia inaugural de una chica sentada en un banco al amanecer bien podría servir para cualquier historia de adolescentes que contase cómo se ha divertido aquella noche de fiesta. Pero esta chica no. Miriam no. No se ha divertido. ¿O sí? Miriam Dougan es una joven que al final de su adolescencia se ve sometida a una traumática violación sexual en un portal por parte de cuatro chicos, y lo peor de todo es que ella misma cree haber llegado a esa situación por sus propios medios. El sentimiento de culpa acompañará a la impotencia por el qué dirán, ya que muy pronto sus vecinos, la prensa y el instituto la pondrán en cuestión hasta hacerla dudar de su testimonio. En este sentido, resulta esclarecedor —y sobradamente acertado— el tono narrativo de una voz que tutea a la protagonista y le reprocha sus errores, sobre todo en la primera mitad de la historia, cuando Miriam es una adolescente acomplejada que se enfrenta a sus miedos haciéndose un tatuaje, tiñéndose el pelo y flirteando con chicos. Alternamente la omnisciencia de la tercera persona ofrece las visiones del círculo de relaciones de Miriam: su amiga Vix, el guapísimo Jordan, su vecino y confidente Lukas, así como las enemigas Paola y Tallie, que cambian de plano como si la cámara las enfocara en los momentos más cruciales de la trama. Sin dejar de lado, por supuesto, a los violadores, quienes, cada cual a su modo, prestan testimonio ante el tribunal para explicar cómo fueron los acontecimientos. Entre ambas líneas se dibuja un personaje hacia el que sentimos una empatía que puede variar en el transcurso de la narración. Y no es para menos, pues si cualquier historia sobre una violación hubiese sido sometida al juicio de la narradora, lo que la convertiría en una novela panfletaria, aquí no encontrará el lector ninguna opinión que lo sitúe claramente a favor de Miriam. Por eso Cristina Araújo pone las cartas sobre la mesa en una jugada maestra que enfrenta los puntos de vista de la víctima y el verdugo, estudiando con gran hondura psicológica la culpabilidad de Miriam, los matices de su nueva vida tras la agresión y las reacciones de quienes la rodean una vez conocida la noticia. Porque donde los agresores pusieron la mano, antes la víctima había puesto una insinuación. Y de todos es sabido que no siempre el «no» implica una negativa: eso parece demostrar la doble visión de todo el elenco de personajes, de la que algunos pretenden desmarcarse pero en la que todos entran en juego. Miriam Dougan vivirá el comienzo de su carrera universitaria con el lastre de haber sido la chica gorda, luego la chica que flirteaba con los chicos y por último «la chica de los abusos». Inocente o culpable, la sociedad juzga según la opinión pública, que en nada la favorece mientras ella intenta convencerse de cuál fue la verdad. Una novela poderosamente escrita, con un tono afilado al que no le sobran imágenes precisas —baste recordar la pantalla del móvil rota tras la agresión— que toca de cerca uno de los mayores problemas de nuestra época: la violencia machista, que en demasiadas ocasiones pasa por el filtro de una opinión pública todavía enfrascada en un prejuicio sobre ellas. Porque «la realidad se desdobla en desenlaces alternativos». Por eso, por la valentía de esta novela, por el entramado narrativo y las contradicciones de los personajes que ofrecen un fresco de nuestra sociedad, si hay autores que llegan para quedarse, Cristina Araújo Gámir es un claro ejemplo. Cuánta fuerza nos quedará por leer de su puño, de su letra. CARLOS MARZAL. EUFORIA (Tusquets, Barcelona, 2023 por PEDRO GARCÍA CUETO EL GOCE DE VIVIR Carlos Marzal ha tenido un largo silencio desde su último libro Ánima mía, publicado en el año 2009, pero nunca hay silencio, sino construcción de una obra que se gesta en el interior. Opino que todo poeta va creando en la reflexión, la meditación de un libro no escrito, pero que está surgiendo continuamente. Él ha publicado novelas, ensayos, pero la poesía llega y es un arrebato, llama a la puerta y debes invitarla. Para un ensayo puede haber una predisposición, un afán de investigar a un autor, una crítica también e incluso la novela se va tejiendo con un buen comienzo, con un deseo de ir más allá, pero el poema es anunciación, como nos diría el maestro Lostalé.

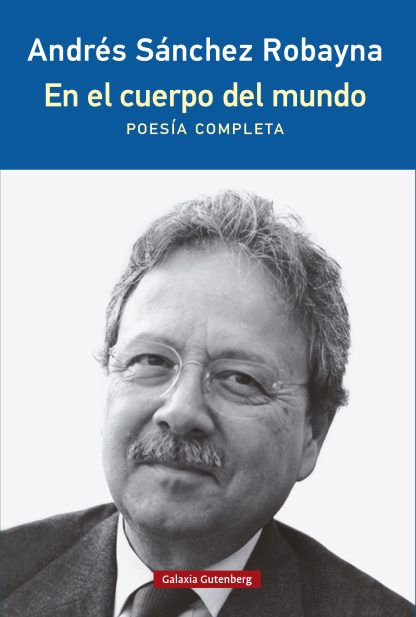

También el poeta valenciano, como lector, va creando el poema desde la lectura, porque así nace ese texto inédito y escrito dentro. Brines lo decía muy bien, escribimos para que alguien nos lea y escriba su propio poema. Euforia es un canto a la vida desde la niñez, en un diálogo con el niño que fuimos para preguntarle cómo está con el paso del tiempo. Dice: «Aún sigo en mi niñez, / y soy adulto / al viejo que seré le hablo muy joven». Porque el niño se perpetúa en los gestos de su hijo cuando lo ve jugar al fútbol, cuando se asombra del crecimiento de la Naturaleza. Somos infancia de nuevo, cuando contemplamos la vida de verdad, en su florecer, cuando paseamos ante el edén de un paisaje que nos reconcilia con nuestra primera mirada. Y es esa visión como un primer lenguaje que es también el acto de escribir: comunicarnos con quien nos acompaña cada día, ese inocente que nos ve en el espejo mayores, hasta que cerramos los ojos. En ‘La madurez’ hay un Marzal pleno de vitalismo que dice: «me encuentro / en un perpetuo estado de ignorancia / tratando de escuchar / en mí, a quien supo: / el niño que yo fui sueña a salvarme». Y todo ello me recuerda a Ánima mía cuando en el poema ‘Alacridad’, que significa alegría, se vierte en ese goce capital: «No consiste en euforia lo que siento. / No es la fuerza mayor / de la alegría / el solo sin porqué / del jubiloso». Esa alacridad es la vida, sentir su pulsión al despertarse, por ello la euforia, esa forma de decir sí a la existencia: «En el alba / del alma, / completa alacridad de estar viviendo». Si Brines ve en Donde muere la muerte a sus padres y, ya en los límites del tiempo, se recuerda niño, Marzal sabe que el niño se eterniza. La llama de escribir como canto puro y noble a la presencia. Hay euforia porque, aunque a veces creamos que no vivimos, estar, habitar, ya es un don, un premio con el que deleitarse absolutamente. ANDRÉS SÁNCHEZ ROBAYNA. EN EL CUERPO DEL MUNDO (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2023) por PEDRO GARCÍA CUETO Andrés Sánchez Robayna, es un escritor cuyo pulso emocional palpita en cada página, en el espacio en blanco que llena la luminosidad del lenguaje, su trascendencia. En el cuerpo del mundo abarca su obra lírica completa porque el vate ya tiene una carrera sólida, una arquitectura del lenguaje centrada en la creación como leit motiv. Del libro Día de aire (1970), surge el poema homónimo cuando dice: «Naces, y es un presentimiento, / como el presentimiento de la luz / cuando sales del sueño. La mañana / sobre los médanos te llama / a la busca del aire, al domino del sol». Y es el mar un lienzo donde Robayna esculpe el idioma como el que crea figuras de arena que no se borran al estallar el agua en la orilla. Desde su Canarias natal, nace un poeta que respira luz por los poros. De su siguiente libro, Clima (1972-1976), dirá en ‘Escena’: «Cerca del mar / visible, divisado, / el intenso ramaje que corta / la luz en delgados sentidos; / allí, / brillante y negro, / cae mi ropaje. / En lo alto, el toque / de hojas en el vacío / del aire / suena / sobre el silencio». Porque lo oscuro penetra en el silencio de la Naturaleza, la belleza transgrede los espacios, les da cuerpo y alumbran el mundo. Mientras tanto, el ser humano perece en un sinsentido que continúa y el poeta lo contempla en su extensión inabarcable. Llamean entonces los perfiles del mar que se convierten en olas que se rizan. De Clima y en la línea ascendente de su peregrinar natural, el poeta escribe que el sol se calca en nosotros, nos ilumina, abriéndonos así al hombre creador, que ve más, porque todo lo convierte en poema; así en los versos de ‘Arena espejo fuego’: «Al arenal descienden faldas llameantes. / Si el sol es la medida de esa huella / humana / (pasos que descendieron lentamente / trozos harapos vestiduras / en llamas) / también el hombre es luz. / Las rocas huyen hasta el sol ya ciego». Y es el sol quien nos alumbra, hasta las rocas cobran vida y se personifican a la llegada del astro. El poeta canario sabe que el paisaje rasga el tiempo, es una honda huella en la mirada, cincela la palabra hasta convertirla en una estatua de sal. Del libro Tinta (1978-1979) escribe minuciosos poemas en prosa, donde moldea la lengua cenital. Dice en ‘El vaso de agua’: «El vaso no es una medida. El vaso en pleno mediodía. El vaso es de un cristal ligero, muy delgado, delicadeza medida, estancia bajo el sol. El vaso de agua es un ensayo de quietud». El líquido elemento es la vida que respira por los cuatro costados del ser, la necesidad de la paz en un mundo de ruidos, el encuentro con la Naturaleza para vivir al fin, sin que la existencia sea simulacro nada más. En La roca (1980-1981) el bardo afortunado canta: «negro tranquilo de la forma: / las lisas aristas fluyeron / calma fluida lisa negra / soledad entera de la forma». La roca, como nos dijo Darío, ya no siente, pero para Robayna la roca fluye en su horizonte oscuro, porque se enfrenta al mar y resiste, como el ser humano en su azarosa vida hacia ninguna parte. Y en ‘Palmas’, sobre la losa fría, canta a Fuerteventura, porque las Canarias son el cielo abierto, la quietud de la tarde, el lienzo pintado de un mar sereno. El poema detalla, como si el amanuense descifrase un texto, cabalgase por las palabras, tradujese un idioma recién nacido, nos devolviera al origen del ser: «El sol recorre el muro derruido, / la tarde gira sobre el silencio. / La luz envuelve el oleaje / y rueda con pereza en la colina». Sánchez Robayna pinta el verso, le da colorido, lo entrega a la marea para que sea devorado por las aguas, se da al líquido elemento, como ofrenda hacia la nada.

Y de sus últimos libros, porque hay mucha huella en cada uno de ellos y en este magnífico tomo, quiero destacar el libro Por el gran mar, cuando dice: «La casa familiar bajo las nubes, / la mañana de agosto, el emparrado, / las uvas que colgaban de la luz, / yo era una posesión de la presencia, / el aire traspasaba el cuarto blanco / y la cama guardaba aún la huella / del cuerpo que nacía al alba clara». Este poeta vibra y amanece en cada página. Todo es un renacer en la escritura de Robayna: abre en canal el verso como ofrenda enamorada a un lector que aún cree en la belleza del mundo. Por ello, el título, En el cuerpo del mundo, porque toda la Naturaleza es un cuerpo, que se recorre para hacer el amor apasionadamente con el lenguaje, siempre edénico. JULIO HARDISSON GUIMERÀ. COSTA DEL SILENCIO (Tercero Incluido, Barcelona, 2023) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR La primera novela de Julio Hardisson Guimerà revela a un autor consciente y maduro, que nos ofrece una obra original, en la que la forma en que se presentan los materiales que la componen se convierte al mismo tiempo en filosofía, en expresión del núcleo ideológico de la misma. En los primeros capítulos, la novela parece respetar la tradicional estructura y sentido de la novela convencional: vemos a un hombre (sin nombre, siempre llamado así, “el hombre”) que llega a una isla del archipiélago canario (no se especifica cuál, aunque se intuye Tenerife) acompañado de su hija adolescente. Viene, además, como en la novela tradicional, con una misión: realizar un informe sobre la urbanización turística en la que se hospeda. Ese lugar, ya decadente y semiabandonado, no es extraño para él, pues está lleno de recuerdos de los años de infancia que vivió allí; su padre, además, fue uno de los que idearon y construyeron la urbanización, como un lugar de recreo y descanso para los trabajadores de la empresa finlandesa que financió su construcción. Pero, ya desde ese “convencional” comienzo, advertimos ciertas disonancias o desvíos. Muy pronto, el lector adivina que esta no es una de esas novelas “que te llevan” con el anzuelo de una intriga impostada y un planteamiento, un nudo y un desenlace. Tal vez, la primera extrañeza provenga de la voz narrativa. Es un narrador omnisciente que no renuncia a dar información (escasa) sobre pensamientos y sentimientos de este personaje, pero en el que predomina la objetividad y la distancia: no se implica con él, no hace que el lector se identifique emocionalmente con el protagonista. Y esta distancia será importante para el sentido de la novela: en esa distancia con la que el lector y el narrador observan las evoluciones del personaje sobre la isla queda un espacio silencioso. Por él, como por las grietas y ventanas de las casas abandonadas de la “agrupación”, se cuela el viento, se filtra la arena volcánica, se escucha el mar, se impone el paisaje. Y, en esa distancia entra, sobre todo, el inmenso silencio que domina esta novela. Entonces recordamos el título Costa del silencio. El silencio es un personaje más de la novela, me atrevería a decir que su verdadero protagonista. Esto es importante. Ese protagonismo del silencio también es una declaración, la propuesta que subyace a este texto: porque el silencio es aquello ajeno a lo humano, si entendemos lo humano como el pensamiento y el lenguaje. Creo que el sentido último de la novela es fundir o yuxtaponer al hombre sobre el paisaje, dejar que este se manifieste, no ocultarlo, no convertirlo en un fondo o decorado sobre el que brille el hombre, el héroe, el protagonista. Por eso, también, muy pronto nos damos cuenta de que predomina lo descriptivo sobre lo narrativo. Más que sentimental o intelectual, más que detenerse en las intenciones, deseos o temores del héroe, Julio Hardisson construye un narrador muy sensorial, que utiliza al protagonista como una sonda enviada al planeta Costa del silencio a través de la que el lector recibe imágenes, olores y sonidos. “El hombre” es, sobre todo, unos ojos y unos oídos, más que un sujeto emocional o una máquina de pensar e interpretar lo que ve. La siguiente extrañeza tiene que ver con el resto de personajes que van apareciendo en ese espacio. Su presencia inconsistente es la de los fantasmas. Y entonces surge la tercera extrañeza; porque esos espectros revelan un desorden temporal. Los hombres, los personajes, son fantasmas que transcurren en un tiempo irreal, en el que se superponen pasados y presentes, en el cual nunca sabemos si quien aparece entre las rocas, en los barrancos y en las cuevas, es alguien que habita el presente de la narración o es un espectro que habita ese tiempo indeciso y poroso de la novela. Los personajes son fantasmas y voces, lenguajes, textos, diálogos dialectales que han quedado flotando en el omnipresente viento que es la voz más reconocible del silencio. Los personajes, como los edificios, son ruinas también: la huella frágil de lo humano y temporal que se posa sobre el espacio y se deja absorber por él, es decir, por la tierra, por el volcán, por la costa, los barrancos, el “lapilli”, la arena negra, las dunas que invaden y engullen toda construcción humana. El espacio, la tierra, adquiere una dimensión más allá del significado; irreductible, es una presencia pura y absoluta que no admite palabra ni relato. Es un significante material que se resiste a dejarse unir a un significado conceptual que involucre futuro, proyecto, tiempo humano; es un significante que deja que los significados, los relatos, las intenciones con las que el hombre la interpreta, usa y maquilla a su imagen y semejanza, se posen sobre ella, con total indiferencia, sabiendo que el viento y las dunas pasarán y lo borrarán todo para que todo vuelva a empezar. Lo narrativo se subordina a lo descriptivo, lo temporal se diluye en lo espacial, lo humano se funde en el paisaje. Pedro Páramo, por supuesto, hace un inevitable cameo para reforzar ese desierto, para que también el viento y los fantasmas de la literatura se cuelen entre las líneas de la novela. Pero tampoco se consolida la obra en ese modelo narrativo. Esta no es una versión isleña de Rulfo. Lo ensayístico, a través de la excusa narrativa de la “investigación” histórica del protagonista, empieza muy pronto a adquirir peso. Los dos temas principales que involucra la dimensión ensayística de Costa del silencio son la arquitectura y la utopía. Por supuesto, están relacionados. Y, por supuesto, como he anunciado al principio, el sentido o la propuesta que se desprende de las reflexiones ensayísticas de la novela es el que justifican su peculiar composición técnica (es decir, en las elecciones del cronotopo, estructura, personajes y voz narrativa). La arquitectura es la actividad que relaciona al hombre con el espacio, a la persona con el paisaje, con la naturaleza. Por eso, en una novela tan determinada por lo espacial, por el conflicto entre el hombre y el entorno, se plantea como tema central y recurrente el de la arquitectura: es el motivo inicial de la novela (la investigación sobre ese complejo vacacional de reposo para trabajadores de una empresa finlandesa) y, desde ahí, se extiende a casi cualquier construcción que aparece, tanto del pasado, como de proyectos diseñados o pensados para el futuro. Hay una reflexión recurrente sobre la forma en que el hombre ocupa el espacio, la tierra, tanto en un sentido concreto e inmobiliario, como en su dimensión ecológica y filosófica. El protagonismo espacial de la isla y sus volcanes, el carácter secundario (y fantasmal) de los hombres que brevemente pasan sobre ese espacio, impone una visión de respeto por la tierra de la que parece desprenderse una llamada a la humildad, a abandonar las concepciones “conquistadoras”, idealistas y subjetivistas de la arquitectura y la explotación económica del espacio en las que se ignora por completo el elemento material. Así se habla, por ejemplo, del concepto arquitectónico de “espacios equilibrantes”: «Tenía una visión de la construcción muy ligada al territorio y, sobre todo, enfocada al bienestar y la calidad de vida de las personas que utilizaban los edificios (...), tras décadas de turismo extractivo, insostenible tanto para la naturaleza como para las personas que residían, trabajaban o veraneaban en la zona». (171) Para la dimensión más ensayística de Costa del silencio, además de los informes arquitectónicos, es esencial el personaje de la hija adolescente de “el hombre”. Ella incorpora la reflexión sobre la ecología y la utopía que, por supuesto, está relacionada también con la arquitectura y con la relación hombre-espacio, hombre-naturaleza. Por su edad, la hija representa, en sí misma, el futuro, la nueva generación, una nueva forma de pensar, y de actuar, que dialoga con la de la generación del padre. La dimensión teórica de esa visión “utópica” se expresa, principalmente, a través de los diálogos con Sabine Scholl, una artista alemana que está en la isla para participar en un congreso ecologista en el que la hija se interesa. Hay un capítulo esencialmente ensayístico, en forma de diálogo entre el protagonista y Sabine, en el que se debate la interesante cuestión de la utopía, de la posibilidad o la imposibilidad de pensar el futuro. Sabine defiende la posibilidad de una utopía “realista”, que tenga en cuenta las condiciones materiales y no trabaje solo desde el idealismo abstracto. Esa “utopía de lo inmediato” y ese rechazo a vivir en un mundo de ideas introduce también otra variante utópica, de más urgente actualidad: las redes sociales y su efecto sobre la psicología (sobre todo, pero no solo) de los jóvenes. Sabine Scholl y el grupo de jóvenes con el que la hija del protagonista se relaciona se adscriben a la corriente alemana de la “ecología gris” de Robert Habeck, un líder ecologista alemán que propone la desconexión de las redes sociales y “el retorno a la realidad”, para huir de esa ansiedad continua, la aceleración del tiempo, la polarización política y el narcisismo al que el diseño de las redes sociales (con sus premios psicológicos paulovianos del like y la recompensa emocional) nos empujan.

La dimensión práctica de esa reflexión sobre “nuevas utopías” también se representa en el personaje de la hija. Ella, junto con otros jóvenes, tanto lugareños como de extranjeros que asisten al congreso ecologista, habitan las ruinas (el minigolf, la pista de kart...) como materialización de esa nueva, humilde y modesta, pero realista, forma de utopía: aprovechan arquitectura decadente, juegan con ella, la resignifican, extraen nuevas posibilidades, y la ocupan con una inocente naturalidad y alegría cuyo carácter de utopía parece resistirse a esa definición, pues estamos demasiado acostumbrados a asociar “utopía” con “futuro”, con “perfección”. En el excelente prólogo, Bernat Castany dice que el autor «inaugura con esta obra una literatura de 360 grados. Y no solo porque invoca todo tipo de géneros escriturales, como el diálogo, la transcripción de entrevista, el diario, el informe o el programa de congreso, sino, sobre todo, porque multiplica las perspectivas narrativas con el objetivo de desplazar al ser humano del centro». Creo que ese es uno de los grandes aciertos de la novela. A pesar de todo lo que se plantea y propone, nunca hay una voz ni una intención abierta y molestamente pedagógica en la obra. La hábil yuxtaposición de todos esos heterogéneos elementos discursivos no solo aleja del protagonista y del narrador la defensa de una “tesis” impuesta para dejar que sea el lector quien “escuche” y reflexione; sobre todo, consigue materializar de forma técnica y compositiva esa propuesta utópica en la que el hombre se desplaza del centro, en la que “el hombre” no es protagonista que domina la naturaleza, el paisaje, negándolo en su extrema subjetividad, sino que es un elemento más, protagonista, pero fantasmal, temporal, que transcurre sobre un paisaje que permanece silencioso. VICTORIA LOMASKO. LA ÚLTIMA ARTISTA SOVIÉTICA (Godall, Barcelona, 2022) por JOSÉ ÓSCAR LÓPEZ «Se suponía que los autores del segundo mundo hacían arte político sobre la injusticia social y que crear sus propios mundos era un privilegio de los artistas de países prósperos», escribe Victoria Lomasko en el último capítulo de este libro, titulado significativamente “La última artista soviética se convierte en persona”. Acerca de uno de los creadores residentes en Moscú como ella a quienes entrevista en este tramo, la autora escribe: «Era obvio que a este artista solitario realmente le gustaba la energía oscura de ese lugar, le gustaba el drama. Y a mí, ¿qué me gustaba? Estaba segura de que ya no quería ser la última artista soviética. Terminaré este libro y basta». El agotamiento de la autora es artístico y existencial: la Rusia actual es invivible. Dos semanas antes de la invasión rusa en Ucrania, Lomasko dio por concluido su trabajo como “última artista soviética”. Poco después voló a Bruselas para no regresar a su país. Hoy vive como refugiada en Berlín. Varios años antes de hacerlo, exactamente desde 2008, empieza con su labor a pie de calle, recogiendo las conversaciones con la gente que se encuentra o a la que ella busca y dibujándola en muy diversos espacios y actitudes. Es así como la autora da inicio a una gran crónica escrita y dibujada sobre su propio país, con la complejidad que en su caso supone el mismo término. Este ciclo será recogido primero en Otras Rusias y después, con la contundencia final que ya hemos comprobado, en el libro que ahora reseñamos, La última artista soviética. En su día, de hecho, el padre de la autora trabajó como artista soviético. Mediante un estilo de dibujo con aires de muralismo soviético mezclados con cierta espontaneidad punk en el trazo, la viva expresividad que su ejecución “en directo” le confiere, Lomasko prolonga esa cadena familiar y pone su arte al servicio de una muy plural e históricamente castigada colectividad post-soviética que ya solo quiere librarse de la actual tiranía del poder oficial, con Putin y la Iglesia ortodoxa rusa a la cabeza. Su trabajo emparenta con el de las crónicas en forma de novela gráfica de Joe Sacco en Notas al pie de Gaza y Gorazde, zona segura o el de Guy Delisle en Pyonyang o Shenzen, aunque Lomasko se apoya en textos más amplios —texto e ilustración se reparten a la mitad el espacio de las páginas del libro, en una proporción aproximada— y no recurre al lenguaje secuencial entre las ilustraciones, que han sido realizadas in situ y conservan la espontaneidad y la urgencia de un arte tan testigo y descriptivo como social, reivindicador, político. En Otras Rusias, Lomasko retrató lo que ella denominaba allí “los invisibles”: «La vida de los adolescentes reclusos en los reformatorios, de los maestros y alumnos de las escuelas rurales, de los inmigrantes, de los ancianos entregados en cuerpo y alma a la iglesia ortodoxa, de las trabajadoras sexuales, de las mujeres solteras de la Rusia de provincias». Y escribe después: «Para mí, los “invisibles” no son personajes particularmente marginados, ya que en Rusia la mayoría de la población es invisible: los distintos grupos sociales están aislados unos de otros, no tienen acceso al ascensor social ni al espacio público». De la minuciosidad del trabajo de Lomasko, y también de su voluntad de reflejar el instante de manera veraz, pueden dar idea estas palabras de su autora en el inicio de este libro, como explicación de los ocho “Retratos negros” con los que inaugura su futuro gran fresco: «Cada retrato está dibujado a partir del encuentro casual con alguien, hasta entonces desconocido, que por una razón u otra quiso hablarme de su vida. Este tipo de situaciones no se pueden forzar, con lo cual esta serie de ocho láminas tardó tres años en tomar forma».

En 2012 da comienzo a la serie de crónicas de “Los airados”, con las manifestaciones multitudinarias y el activismo insólito que afloraron entonces. Y finalmente, en este La última artista soviética Lomasko viaja por diversos rincones de la antigua URSS —Kirguistán, Armenia, Daguestán, Georgia, Ingusetia y Bielorrusia— para retratar la vida diaria entre los cascotes del extinto monstruo soviético, una temática que comparten tantos y tan diferentes autores y creadores, desde la bielorrusa Svetlana Aleksiévich, también cronista, al novelista húngaro László Krasznahorka. La convivencia descrita y dibujada por Lomasko se halla marcada por tensiones étnicas y culturales de todo tipo. La autora prestará especial atención a la situación especialmente precarizada e invisibilizada de mujeres y personas pertenecientes al colectivo LGTBI, en el seno de muchas de estas comunidades, y al igual que hizo en Rusia, terminará de componer un valioso, detallado y muy intenso mosaico con las experiencias, las ilusiones, las reivindicaciones y los sueños de futuro de tanta y tanta gente allí. «No es asunto de un artista correr con su álbum en las manos para escapar de la policía; el trabajo de un artista es dibujar las formas del futuro deseado», escribe Victoria Lomasko al final de este libro, agotada. No es para menos. La intensidad de su trabajo habla por ella. El lector solo desea, al acabar este libro, que todas esas Rusias invisibles y airadas encuentren la forma de vivir por fin con dignidad y en libertad, en ese futuro deseado. JUAN GÓMEZ-JURADO. CICATRIZ (Ediciones B, Barcelona, 2015) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ En mi opinión, su mejor novela. Comenzaré mi juicio con esta contundencia porque Jurado merece su momento de gloria. Siendo el autor de thriller español más leído en todo el mundo, a pesar de lo corriente de sus tramas, ha alcanzado con esta obra su culmen literario. Salto y bajo en un instante en ambas sentencias porque la realidad de Jurado es así. Lo corriente de sus tramas, como signo identificativo, vinculado al divertidísimo ritmo de las mismas, a una acción adictiva protagonizada por los personajes más normales y complejos a partes iguales. Su obra como deleite para el placer de leer sin sobrecargas, sin orgullos, con los nervios a flor de piel, pero la cabeza relajada. Así es este autor, un personaje real en un mundo normal que disfruta escribiendo, y disfruta de unos lectores que disfrutan, sin mayores pretensiones; que ofrece sobre el papel una película de acción taquillera, puede que demasiado comercial y sometida al cliché, puede que simplemente sencilla. Pero ojo y que no nos pierda la ausencia de una descriptiva más poética, del detalle de una complejidad emocional o la historia de alguna vida, porque el autor compensa el ahorro de la belleza narrativa con esa carga eléctrica de la acción bien llevada, del movimiento. Juan Gómez Jurado, hoy por hoy conocido como novelista, se formó en periodismo, lo cual podría explicar el frenetismo tan estudiado de sus tramas. A pesar de su éxito desde su primera novela y sobre todo con La dama roja, el libro más leído de España durante dos años consecutivos, continúa vinculado a su profesión inicial participando en los podcasts Todopoderosos y Aquí hay dragones, además de otra serie de colaboraciones puntuales que le dan esa vida tan plasmada en sus novelas. Estas últimas han sido diez en total, comenzando en 2006 con Espía de Dios y terminando en 2020 con Rey blanco. Ha trabajado con distintas editoriales, pero las últimas cuatro han sido de Ediciones B. Cicatriz es una novela de amor y engaños donde un joven protagonista, Simon Sax, habilidoso en lo suyo, pero social y comercialmente torpe, podría hacerse multimillonario vendiendo su invento, y conoce a una enigmática Irina que cargará nuestras páginas de secretos. Comienza con una escena rebosante de energía que no voy a desvelar, para lanzarnos enseguida al inicio que nos invitará a descubrir los errores de Simon, el primero de ellos, no preguntar por la cicatriz. Es una novela terriblemente actual en la cual rebosan los guiños a la realidad, donde la ficción se abre su sutil camino a través de la tecnología, que en esta obra supera a la propia historia. Una novela que, a pesar de su carencia artística, nos mantendrá en vela hasta devorarla por completo. Cuenta con dos introducciones, una para cada personaje, Irina y Simon, se divide en dos partes, Antes con treinta y dos capítulos y Ahora con Ocho, y se desarrolla sobre dos escenarios diferentes, Chicago, puede que llamando al americanismo que igual pudiera hacer tambalear la originalidad de la obra, y otros lugares que no son Chicago, pero no se dotan de una importancia propia de forma individualizada. Esa carencia artística, ese ahorro en la belleza narrativa, esa falta de descriptiva poética que comentamos, ponen a Jurado en una interrogativa constante en el mundo literario, en el eterno debate de si es un escritor que vende por ser un escritor vendido, o, si verdaderamente es un buen escritor, uno que baila con las palabras como estas lo merecen. En mi opinión, como cualquier cosa verdaderamente buena en esta vida tan exigente, no es ni una cosa ni la otra. Como ya anticipaba unas líneas más arriba, el autor tiene una facilidad pasmosa para romper los moldes con una trama y personajes asombrosamente corrientes, indudablemente inspirados en la realidad, lo cual es sin duda un don que solo un buen escritor sabría manejar, y aunque no es el deleite del gran fanático del arte, tampoco es una pretensión con nombre y apellidos sino un hombre tan corriente y complejo como sus personajes, que no pretende demostrar nada, que solo disfruta de la vida que infunde a sus libros.

El objetivo de Jurado con esta magnífica creación es empujar al lector a un viaje ligero pero acompasado donde dejarse llevar sería la clave para un disfrute máximo. A través de una puesta en situación de personajes maravillosa y sorprendente donde nada es lo que parece y todo va cobrando sentido con su justa pausa, hasta que el lector sabe más que los mismos, cargando dicho viaje de una apasionante tensión, saltando en infinidad de afanes, de la superación a la venganza, del éxito al amor... Y enganchándose a sus protagonistas en una red de emociones tan tangible que generan un doloroso vacío cuando el libro termina, porque parece que forman parte de esta vida y despiertan todo nuestro cariño, como poco. Mención especial aquí a Arthur, el hermano mayor de Simon, a quien este cuida y protege más que a nada en el mundo por tener Síndrome de Down y que nos arrastra inevitablemente a la angustia de descubrir si será víctima de alguna de las cargantes situaciones que se van sucediendo. Podríamos, de todas formas, una vez todo acaba, mantener la ilusión sobre las tres historias que plantea la novela y abren la posibilidad a otras tantas en un futuro, como sugerencia personal, porque, aunque esta obra tiene un final, no sorprendente, por cierto, y quizá uno de sus puntos débiles, pero bastante digno del vilo hasta sus últimas letras, parece que deja la puerta ligeramente abierta a una continuación. Cicatriz, además, sobre una base de recursos literarios interesantes y ágiles, como los flashbacks, propone un nuevo estilo de thriller que no perdona una masacre de uñas, pero que también plantea su tan merecida acción en el plano de una novela contemporánea, que además alardea de humor, ironía, romanticismo y, por qué no, cierta negrura, demostrando una vez más por qué, Jurado, aunque no se luce como poeta, lo hace de otras mil maneras. Por último, añadir que, en cualquier caso, la narración directa de Jurado no perdona la reflexión, lo cual es, también, digno de mención en un estilo tan escueto, atrapando la atención del lector y sumiéndole en las dobleces de unos personajes perfectamente construidos, con sus brillos y grietas, a través de la soledad, la comodidad de la mentira, la necesidad de ser amado, el valor para afrontar los errores, la desesperanza, el miedo, la desconfianza, la amistad y el instinto de supervivencia. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS