|

SEBASTIÁN MARTÍNEZ DANIELL. DOS SHERPAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2022) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR En Dos sherpas no pasa nada. Es una novela prodigiosa, una fiesta de la escritura. El planteamiento argumental es sencillo y de reminiscencias beckettianas. No incurro en spoiler alguno si lo resumo de la siguiente manera, copiando aquí el primer capítulo de la novela: «Dos sherpas están asomados al abismo. Sus cabezas oteando el nadir. Los cuerpos estirados sobre las rocas, las manos tomadas del canto de un precipicio. Se diría que esperan algo. Pero sin ansiedad. Con un repertorio de gestos serenos que modulan entre la resignación y el escepticismo».

Ese es el eje vertebrador de la novela, el mcguffin argumental. En torno a esa escena, en la que dos sherpas contemplan el cuerpo de un turista inglés que ha sufrido un accidente mientras deciden cómo actuar, la narración va ampliándose, alejándose y volviéndose a acercar como atraída por el magnetismo irremediable de las incógnitas que plantea: está vivo o muerto el inglés, por qué se ha caído, qué deberían hacer ante ese cuerpo inmóvil. Los movimientos circulares (o elípticos, o espirales) que la narración efectúa a partir de ese accidente llevarán al lector a lugares tan insospechados como: a) la escena inicial de una obra de William Shakespeare, b) un recorrido por el colonialismo explorador occidental, c) una huelga de sherpas a raíz de una trágica avalancha, d) una escena vagamente erótica del pasado de uno de los sherpas, e) consideraciones sobre el impresionismo de Monet y Renoir... Dejamos aquí la lista, que podría continuar varias líneas más. Ese fragmentarismo no es, sin embargo, sinónimo de caos o de desorden. Hay un lento y pausado, casi imperceptible, movimiento gravitatorio de todas esas “digresiones” que nos alejan de la montaña y de la contemplación silenciosa del cuerpo inmóvil del inglés. Sebastián Martínez Daniell consigue una voz narrativa magistral, desapegada, que impulsa al lector a dejarse llevar por ella. Parafraseando al propio autor, podría decirse que esa voz y ese tono narrativo es uno «sin ansiedad, con un repertorio de gestos serenos que modulan entre la resignación y el escepticismo». La compleja y heterogénea arquitectura de la novela nos muestra que una imagen detenida, congelada, contiene el universo entero. En las estáticas posiciones geométricas que trazan el sherpa viejo, el sherpa joven y el inglés inmóvil, hay involucradas tantas historias, tantos relatos, tanta información, que un relato “convencional” que buscara respuestas inmediatas y frenéticas a ese accidente de alpinismo sería una traición al mundo, a la literatura. Dos sherpas es una propuesta zen e irónica, un koan narrativo que, de forma implícita y tangencial, parece denunciar el predominio irreflexivo de la acción y la aventura, la adrenalina de las películas de rescates de alta montaña, la investigación policial de las novelas de intriga. Pero, sobre todo, como dije al principio, es una novela construida en su escritura, frase a frase. Ningún enunciado es previsible, común. Hay poesía sin lírica en cada párrafo, en el silencio que consigue introducir entre línea y línea, en la mirada despojada, lejana y precisa con la que narra cada escena: Pasaban las mujeres por la orilla del mar como los hunos. Pasaban y dejaban el campo arrasado. Pasaban las mujeres, que miraban, o sostenían la mirada un instante antes de sumergirse. Pasaban y sherpa viejo, aún joven, se sentía poca cosa, se sentía casi nada; se miraba los tobillos apenas rozados por las algas sombrías. La tenue corriente que vuelve, la arena húmeda y su aspereza. El regurgitar de la masa oceánica: el reflujo. Pasaban las mujeres y el sherpa volvía. El autor consigue instalar al lector en esa situación en la que espera algo, sí, respetando ese vestigio de pacto narrativo, pero lo hace cada vez más convencido de que lo único importante está en los detalles, en todo lo que rodea la escena o la intriga inicial; ahí está la vida, y ahí está la literatura para rescatar lo oculto que las tiránicas tramas trepidantes suelen ocultar. El lector, fascinado por los ritmos, las rotaciones y traslaciones de cada capítulo, de cada fragmento, espera algo, sin ansiedad, entre la resignación y el escepticismo.

1 Comentario

IURY LECH. LA DIVINA PROBABILIDAD DE LOS RECUERDOS EXTINTOS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2022) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Reconozco mi debilidad por los libros que establecen su relato como un viaje que se convierte en existencial, en la búsqueda de un sentido y la posibilidad de no encontrar ninguno que puede tener enfrentarse a territorios que ya paseamos en otro tiempo con la idea del retorno o por otros por los que nunca se pudo navegar y ahora funcionan como descubrimiento, aunque de ellos ya se espere algo. Sus escritores y protagonistas son seres literarios, escriban o no, que entienden el viaje como necesario, la búsqueda como recuperación de lo perdido, el hallazgo como posible, la construcción de la memoria como algo esencial. Escritores como Sebald, Chejfec, artistas como Long, Smithson, cineastas como Tarkovsky o Angelopoulos, poetas y artistas románticos como Wordswoth, por citar algunos y sin olvidar las epopeyas clásicas, se mueven en un viaje que, además, se convierte en un viaje por el lenguaje, por el léxico, los signos, los símbolos, por la temporalización de la obra en recorridos de orden musical, incluso. Y si además el autor, el ucraniano-español Iury Lech, es artista interdisciplinar, mi lectura se vuelve aún más abierta a todos los lenguajes. Enfrentarse al nuevo libro de Iury Lech se parece mucho a estar viajando en nuestra propia mente y en nuestros recuerdos o la ausencia de ellos, la memoria y el olvido, mientras tenemos de compañero a un personaje fascinante, Wolef, que supera todos los conceptos y estereotipos humanos que nosotros creemos inalterables, y que él deja a un lado mientras vuelve hacia unos recuerdos que en algún momento de su larga vida, que le convirtió en una especie de ser posthumano, le dejaron con una historia llena de agujeros y grietas que él quisiera reconstruir, como un arqueólogo que apenas encuentra los restos de algo que pudo ser posible, de algo que tal vez pueda hacer posible un retorno. Y a su vez, tan importante como él, el narrador le acompaña en sus desplazamientos en la búsqueda del pasado perdido para avanzar hacia el futuro o el presente posible. Nos faltan claves para saber quién es Wolef y quién el narrador-acompañante; pero de la misma manera que nunca conocemos la totalidad de lo que nos llega, como tampoco recordamos la totalidad de nuestra vida. La memoria crea y ocupa, y el olvido actúa y filtra lo que en su momento no creímos necesario. Y además reconstruimos la memoria con su uso. Funes el memorioso lo recordaba todo y sufría por ello, y otros necesitan escribir todo aquello que se olvida para volver al pasado necesario (Memento). Así que esa falta de claves nos vuelve activos, nos lleva al movimiento y la creación, lo que no se cuenta adquiere valor; y ante los misterios, los huecos de la existencia, la respuesta es poética: Wolef construye lo real sobre lo desconocido por extinto pero que debió ser conocido. Junto con el narrador, el uso de la memoria y el olvido serán generadores de lo real. Y en lo real queremos estar nosotros. Wolef es una presencia que pertenece a un mundo (ética y estética) que, aunque le contiene, no es el que busca. A pesar de ir hacia delante, siempre siente la necesidad de sus recuerdos, esos que en algún momento de su creación le fueron extirpados y que ahora han quedado convertidos en ruinas. Mientras leía me he acordado de la mirada asombrada del Ulises de Angelopoulos, o del Stalker de Tarkovsky, rostros que se vuelven hacia dentro, en una ciencia ficción que más que buscar en el futuro miran siempre hacia atrás como un arqueólogo asombrado y atormentado porque lo que encuentra le sirve, tras el esfuerzo del viaje y la excavación entre los distintos niveles de escombros, para hallar tan solo unos pequeños fragmentos de recuerdos sin hilvanar que, ante la necesidad del pasado, le resultan insuficientes. De un artista como Iury Lech, transdisciplinar, músico, artista visual, escritor, no se puede buscar una clasificación, aunque no creo que un buen lector deba querer clasificar nada. Domina lo visual en un artista visual. Domina la sucesión de imágenes en un artista audiovisual. Se mantiene el ritmo en los capítulos como movimientos de una composición musical, propio del lenguaje de un músico. Y tenemos entre manos una epopeya lírica y épica, un largo poema sobre la búsqueda de lo que quedó. Iury Lech mantiene también como escritor, de todas formas, la imagen como raíz y foco de lo que se irradia. En muchos momentos aparece esa querencia, como en que Wolef mantenga, de todos, el sentido de la vista, en la aparición de algunas fotografías antiguas de la familia, las descripciones a veces cinematográficas y el propio cine.

Pero además hay inteligencia narrativa; el texto te arrastra, utilizando personajes, acciones, imágenes, personajes que influyen en la personalidad de Wolef sin antecedentes, sin explicar en primer término (Algunos pertenecen a otros libros de Lech, con lo que el sentido de continuidad de la obra se sobreentiende). Eso crea la intriga y le necesidad de seguir leyendo. Son preguntas. El mundo narrado nos atrae y nos intriga, nos lleva de lo extraño a lo fascinante, pero sin caer en el exceso, un texto no muy largo con la extensión necesaria, y que nos llevará a seguir en él después de su lectura. A pesar de hablar de cientos de años en la vida de Wolef, a pesar de entrar en un posible tiempo futuro o sin tiempo, un post-tiempo, conceptos y temas del presente siguen apareciendo en las reflexiones: el amor, la inadaptación, la inmortalidad y la muerte latente, la filosofía, la divinidad, la inteligencia artificial, la desaparición, la crítica del sistema cultural, la lectura y las bibliotecas, el mundo humano y el posthumano. Y la identificación posible con el propio autor o con nosotros, lectores. Magnífico este libro de Iury Lech en la editorial Jekyll & Jill. Para seguir. ÁLVARO CORTINA URDAMPILLETA. ABISAL (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2021) por ANDRÉS NORTES PENSAR NO ES DETENER LA VIDA He acabado la lectura de Abisal hace unos pocos días. Al contrario de lo que leo en otras reseñas —ey, los reseñistas tampoco estamos en el éter de la inmanencia—, mi experiencia no ha sido ultraveloz: yo no he cogido el libro e inmerso en una locura lectora lo he leído sin descanso hasta llegar a la última página dos días después, sino todo lo contrario, más bien mi lectura ha oscilado entre la de un t(i)empo sligo o un tiempo páramo unamuniano (capítulo IV) y la de un tiempo Tanhauser o un tiempo Cthulhu. ¿Que qué estoy diciendo? ¿Que de qué estoy escribiendo? Bien, vayamos a los inicios. Describamos un poco la criatura. Abisal es un libro que juega con varios géneros literarios —algunos de ficción—, pero principalmente se trata de un ensayo sobre mitopoiesis, o lo que es lo mismo de nacimiento y configuración de mitos y sistemas de mitos. El propósito de esta obra radica en dar a entender cómo las personas no-artistas tienen su propio sistema de formación de mitos que les permiten menos describir o comprender que habitar y poblar el mundo. Pero enseguida Álvaro Cortina explica que los sistemas míticos íntimos (todomosaicos en su terminología) de las personas que no somos artistas resultan más limitados y pobres que los de quienes sí lo son. De modo que, ¿qué sentido tendría no aprovechar lo mejor y quedarse con lo mediocre? Los sistemas de mitos de Abisal son sobre todo los que nos ofrecen los artistas con sus especiales sensibilidad y percepción del mundo, aunque el autor no se centra en ningún sistema particular sino que va tomando elementos de distintos mundos míticos de variados escritores, directores de cine, etc. Además de un ensayo, como hilo conductor, en Abisal nos encontramos en una road movie o viaje dantesco. El propio Cortina se postula como personaje (¿alguien dijo autoficción?) y sus conocidos (el periodista Pedro Vallín, el tuitero Pornosawa, el guionista señor Topo, la historiadora del arte Frau Machinen, etc.) van a poblar secundariamente las páginas de este libro como un marco de ficción agradable, siendo ellos tan personajes como los personajes de ficción (y sus autores) sobre los que reflexiona Cortina. El libro está estructurado principalmente (aunque no solo) en dos partes llamadas zonas y figuras, como vemos ya en el subtítulo de la portada de esta preciosa y espectacular edición de Víctor Gomollón. Por zonas se entienden ambientes, espacios, ecosistemas con unas características únicas (me cuesta no escribir “significación”, aunque las primeras páginas del libro tratan con insistencia precisamente sobre por qué no hay que relacionar el mito con la significación) poblados por personajes y pobladores igualmente míticos. (Además de las que acabo de comentar, el libro contiene otras dos secciones muy interesantes. Tenemos un apartado previo en el que se proporciona el aparato teórico con el que entender el libro, llamada “Todomosaico” y una posterior llamada “Tiempo o consideraciones madrepóricas”. En la primera, el autor nos proporciona una explicación de los conceptos que utilizará sistemáticamente a lo largo de la obra. De “Tiempo”, luego se hablará). A mi juicio, “Zonas” es la parte más hermosa del libro, o al menos con la que más he disfrutado. Antes de entrar en los microespacios, Cortina dedica unas lúcidas páginas a Moby Dick que realmente dejan sin aliento. Después se adentra en los microespacios singulares. Algunos de estos, junto con el autor o autora más destacado con el que los vincula, son los siguientes: la casa (Baroja); el bosque, la linde y el claro (Eichendorff, Lynch); el páramo (Chesterton, Zuloaga); la fábrica abandonada (Verhoeven); la ciudad (Balzac, Baudelaire, Machen); las cloacas (Poe); las azoteas (Hugo); los jardines (Poe); las escaleras (Galdós, Todorov); la casa (Esquirol, Bachelard, Praz, Baroja); el salón (Poe); los pasillos (Tourneur). La parte dedicada a las figuras, a mi entender, resulta algo más difusa. Ya hemos visto figuras dislocadas en el apartado de zonas (como las masas en el capítulo dedicado a la ciudad) y veremos zonas en el de figuras, pero una separación estricta en un libro que, aunque muy bien estructurado, hace de la libertad montaignesca su bandera. Las figuras a las que dedica su atención Cortina son estas: tiburón (Spielberg); perro vs oso (Faulkner, Shakespeare); licántropo (Dante); mono (Poe, Mabuse Sánchez); trasto (Vila-Matas); vampiro y zombi (Tourneur, Masaccio); el insecto (Poe), la marioneta y el autómata (ETA Hoffmann, Freud), rapaces (Chateaubriand), humano reptil (Lovecraft, Cronenberg), humano insecto (Kafka), humano a medio hacer desde otro estadio (Poe)... La relación de las figuras del ser humano con animales y objetos es clara. Echo, sin embargo, de menos más páginas exclusivamente humanas. La última parte trata sobre los tiempos, que no son ni zonas ni figuras. En las mitologías los tiempos son algo distintos de lo que son en la realidad: tiempos de lo eternamente presente, de lo no mutable, de lo cíclico, etc. Por tiempos veremos la integración de zonas y figuras con respecto a las velocidades de ejecución de hechos —al fin y al cabo, la naturaleza de los mitos es narrativa—, y así nos encontraremos con el tiempo Atlántida o presto (León Bloy), el tiempo Cthulhu o alegro prestissimo (H. P. Lovecraft, unas páginas fenomenales), el tiempo Tannhauser o andante maestoso (Wagner y Baudelaire) en el que evitará con elegancia la cuestión del nazismo, el tiempo Sligo o andante (Yeats, Dunsany y Joyce), y el tiempo páramo o lento (Unamuno). Como se ve, es una progresión, primero a más, después a menos. Abisal es un libro tremendamente didáctico. El aparato teórico que sustenta el libro es muy coherente. Cortina, además, es un ensayista que no deja solo al lector para que se pierda o infiera al tuntún: adelanta, esquematiza, resume, sintetiza y decenas o cientos de páginas después, recuerda. De entre todos los capítulos que he enumerado (aunque, cuidado, el libro se lee como un todo orgánico), el apartado dedicado al bosque de Twin Peaks es simplemente espectacular. Las páginas dedicadas a la geometría de los bosques son memorables. La historia de la literatura gótica es muy interesante, cuestionable pero apasionadamente defendida. La idea sobre la imaginación (pp. 551-552) es muy hermosa. La historia de paternidad defraudada de Yeats, Dunsany y Joyce es entrañable. Los tres diablos del inicio (¿un guiño a Dante?) son una fenomenal forma de comenzar a escribir. Además de todo lo dicho, el autor no duda en entrar en algunas polémicas, como la de los pueblos y ciudades del interior de España a tenor del ensayo de Sergio del Molino, que deba llamarse España vacía o vaciada o la del arte que debe tener una recepción analítica o una identificatoria, empática. También hace numerosas digresiones, como la de la historia (casi hegeliana) del género gótico literario antes aludida, y muchas más. Otra de las virtudes de Abisal es que es un libro que enseña literatura. Con Abisal he podido descubrir algunos autores que o bien desconocía o bien no había tenido ningún motivo para empezar a leer, por no decir releer. Este es uno de los galardones que, sin duda, puede colgarse su autor, pues cuando alguien hace lecturas personales y minuciosas y además sabe comunicarlas (porque la manera en que el escritor habla, o para bien o para no tan bien de un libro o de un autor es proteica, pasando de lo seductor a lo lúdico, lo intrigante, lo promisorio...) no nos queda más que enamorarnos de la literatura. Álvaro Cortina es un fenomenal divulgador literario. No sé si esa era su intención al escribir este ensayo-novela, pero desde luego es algo que logra de manera brillante. Recuerdo cómo de pequeño todas mis compañeras anhelaban ser la Scully de Expediente X y nunca lo serían; yo anhelo leer todos los libros que Cortina ha comentado en estas setecientas páginas, aun con la certeza de que difícilmente lograré hacerlo. O sea, que no lo haré. En parte, sin embargo, su riqueza puede constituir su flaqueza. ¿A quién va dirigido Abisal? ¿Quién es el lector modelo de Abisal? Pues está escrito para Álvaro Cortina, principalmente. Con independencia de la actitud de paciencia, de guía, de estructuración y en resumen de buen maestro que muestra su escritor, ¿quién puede estar interesado en todos estos autores, obras y/o textos, no en cada uno de ellos sino en todos simultáneamente? Reviso la contraportada y empiezo a jugar a marcar: me gustan David Lynch, Edgar Allan Poe, David Cronenberg, Benito Pérez Galdós, Masaccio, Howard Philips Lovecraft, Homero, James Joyce, Miguel de Cervantes y Michel Houellebecq. De todos ellos he leído algunos libros o visto algunas películas o series. Me interesan medianamente Angélica Liddell, Friedrich Wilhelm Jospeh Schelling, William Faulkner, Giorgio Vasari y Novalis, les habré leído algunas páginas o algunas obras con mayor o menor delectación, pero no les dedicaría mi vida, quizá ni siquiera otro rato de lectura, otro visionado. No tenía la menor idea de Arthur Machen, Lord Dunsany o Jacques Tourneur. No me interesan Miguel Delibes, Pío Baroja, Plotino, Porfirio, François-Rene de Chateaubriand o John Carpenter. Miguel de Unamuno va por épocas, y esta no es una de ellas. El lector o la lectora pensarán: ¿y a mí qué me importan los gustos de este reseñista? Pues ahí está la cuestión. ¿Hasta qué punto una elección libérrima, no siempre justificada, de las zonas y —sobre todo— de las figuras elegidas, así como de los autores sobre cuyos todomosaicos se apoyan, contentará a cada lector? ¿Conseguirá desde este punto de vista del objeto ser un libro unánimemente fenomenal, o lo será exclusivamente desde el del sujeto? La respuesta, al parecer, la tenía preparada ese inteligente escritor que tenemos entre manos en su epílogo: se me ocurre que Cortina piensa en su obra menos escrita que en el momento de ser leída, y así justifica y disculpa posibles debilidades y carencias, y nosotros... No tenemos nada más que decir. O sí, claro que lo tenemos. Este es un libro para el debate de personas y de sujetos, un libro que se disfruta leyendo en soledad pero del que se me ocurre que sería un auténtico placer comentarlo con otros lectores; por eso el reseñarlo. Así pues, desde el sujeto, desde los sujetos, lo leeremos. Desde el sujeto se leen los buenos ensayos. A pesar del coronavirus, pensar sin detener la vida.

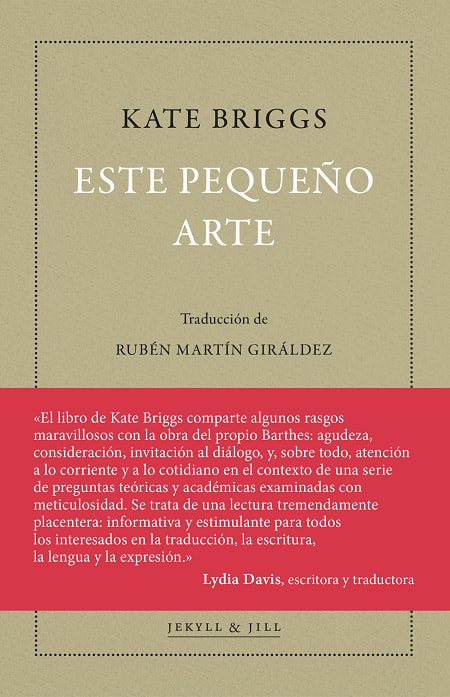

KATE BRIGGS, ESTE PEQUEÑO ARTE (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2020) Traducción de Rubén Martín Giráldez por NATALIA CARBAJOSA Todo traductor literario siente, antes o después, la tentación o la necesidad de teorizar sobre su “pequeño arte”, como muy apropiadamente reza el título de este libro. La autora, Kate Briggs, lo toma de un artículo de 1950 escrito por Helen Lowe-Porter, una de las traductoras de Thomas Mann al inglés. Lowe-Porter no concibe su labor como verdaderamente “profesional”, de ahí la elección de “pequeño”, que concuerda con la percepción —si acaso llega a ser percibida— de una tarea casi invisible. Desde dicha percepción, Briggs interpela al lector o lectora que va añadiendo autores a su lista particular —pongamos por caso Tolstoi, Kafka, Safo, Basho o Proust— sin caer en la cuenta de que, en realidad, está accediendo a sus obras mediante traducciones. Pero resulta que esa actividad tan ínfima, tan callada, también es descrita como “arte”, y desde ahí se convierte, en palabras de Briggs, en «un camino propio hacia otras formas de escritura», esto es, en una actividad literaria en sí misma. Tal afirmación recuerda, por ejemplo, a la de Juan Manuel Rodríguez Tobal, traductor de poesía clásica al español, cuando sostiene que la traducción no es un “objeto literario” sino un “acto literario”: una «realidad activa (...) que deja en el lector un punto de partida para su particular, única y gozosa aventura de hacerse a eso que vive en la palabra». Desde esta doble premisa, el libro de Briggs emprende un merodeo en torno al escurridizo concepto de la traducción literaria a partir de múltiples perspectivas, basadas tanto en lo personal (experiencias propias de lectura y traducción, anécdotas cotidianas) como en lo académico, en este caso a la luz casi omnipresente de las conferencias y notas a seminarios de Roland Barthes en el Collège de France. A modo de retazos ensamblados, Briggs hace preguntas certeras antes que tratar de responderlas; examina cuidadosamente las vías de acercamiento a ese “lugar”, así llamado, que es verdadero cruce entre la lectura y la escritura. A dicho lugar, siempre en proceso de llegar a ser otro, invita a sumarse a cualquiera sin la obsesión del trabajo acabado o de una definitiva adquisición de los conocimientos lingüísticos necesarios. En este sentido, Este pequeño arte no es ni mucho menos una obra específicamente para especialistas, sino una vivencia que aspira a ser compartida desde todos los ángulos posibles de la memoria y la experiencia o, sencillamente, del arte de vivir. La estructura abierta y miscelánea de la obra refleja así la voluntad de Briggs de presentar la traducción dentro del resto de órdenes de la vida, sin priorizar, por ejemplo, lo académico frente a lo doméstico. Un acercamiento al asunto, si se me permite la expresión, holístico en relación con la distribución contemporánea del tiempo disponible, que ha borrado definitivamente las fronteras entre vida profesional y vida privada; y, al mismo tiempo, muy femenino con respecto a épocas anteriores, una vez más de la mano de Lowe-Porter: traductora amateur de la que socialmente no se esperaban resultados serios, Briggs nos la describe traduciendo a Mann mientras sus hijos pequeños juegan en la habitación de al lado, contando siempre con las consabidas interrupciones, los solapamientos y el cansancio. Briggs hace virtud de esa condición de interrupción constante y nos interpela con sus fogonazos —ora sesudos, ora ligeros— desde la forma de estar en el mundo que se nos impone, a fin de ir poco a poco iluminando los contornos difusos o acaso no abordados de la traducción. Personalmente, encuentro en Este pequeño arte, propuesta en principio tan atractiva, un problema de tono: es difícil entrar y salir de las estancias por las que deambula sin perderse; saltar por ejemplo de los planteamientos teóricos de Barthes, no siempre comprensibles o no lo suficientemente clarificados en su conexión con el tema principal, al resto de aportaciones. La divagación y la digresión, elementos constitutivos del libro, tan pronto desembocan en pequeñas joyas como nos dejan con un regusto de “adónde quiere ir a parar”. Quizá si se tratara de un libro más breve, más seleccionado en sus retazos, la pasión que transmite no quedaría así atenuada en su resonancia. Pero sus numerosas páginas acaban haciendo de la mesa de mezclas un tour de force cuando menos confuso para quien esto escribe.

No se puede pasar por alto, por cierto, que la posibilidad de leer “Este pequeño arte” y no “This Little Art” se la debemos a su traductor, Rubén Martín Giráldez. A la correcta traducción de un texto complejo, Martín Giráldez añade cuando las considera pertinentes aclaraciones que lo ubican en el contexto hispano, lo cual se agradece. Si las premisas de Briggs se cumplen, el traductor ha escrito «la obra de otro con [sus] propias manos, en [su] propio marco, [su] propio tiempo y [su] propio lenguaje con toda la atención, el pensamiento y la minuciosidad, la prueba y la invención que la tarea requiere». Bienvenida sea, en cualquier caso, toda mirada nueva sobre la aventura fascinante y poco conocida, pequeño arte, sí, de la traducción. PACO INCLÁN. DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2020) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Circunstancia 1. Condición o característica no esencial (de tiempo, lugar, modo, etc.) que rodea a una persona o cosa y que influye en ellas o en hechos relacionados con ellas. 2. Estado o condición de una persona o cosa en un momento determinado Formas de empezar un libro Abrí el libro de Paco Inclán por un relato titulado ‘Exaltación de la ausencia’. Circunstancias y trabajos personales me hicieron interesarme por ese título que me llevó al relato en el que el protagonista (el yo del autor) viaja a la ciudad de Veracruz, donde se celebra un acto, perfectamente ubicado con un mapa, en el que conmemorar el hecho de que la mayor figura mítica de México nunca estuvo allí. Una investigación minuciosa y una película llevarán a esa conclusión. No importa el final, ni si se cumple la tesis, importa el recorrido, lo que ocurre por los lados. La peregrina celebración, y todo eso que se desborda en un acto semejante me arrastraron. No empecé el libro por donde debiera, o sí, dadas las circunstancias. El caso es que no me importó, que leí sorprendido y divertido el relato hasta el final, y que me di cuenta de que iba a ser un feliz hallazgo. A vueltas con la autoficción: Llevamos muchos años y autores utilizando un término denostado en ocasiones, en otras salvador de la novela, pero siempre vivo, que es la autoficción, y el propio autor ha reconocido que él necesita haber estado en un lugar para hablar sobre él, y además en primera persona, con su yo protagonista, reconocible. Es evidente la utilización de las experiencias personales para el hallazgo del relato, de las situaciones adecuadas. Datos, mapas en cada relato, ubicaciones exactas de los lugares clave nos llevan a ese territorio de absoluta realidad; pero en lo que ocurre, en los acontecimientos, personajes, o en la misma reflexión del yo protagonista nos encontramos bien con una ficción, una ficción sobrevenida, o con el absoluto deseo de que lo sea. En cualquier caso llegamos a la conclusión de que nos importa poco saber qué o cuánto es real y qué ficción. Modos de viajar / Maneras de estar en el mundo. Paco Inclán se plantea una meta, un objetivo de un traslado o una estancia, no tanto de un viaje, con la idea de que las cosas pasen mientras se intenta llegar. Serendipia, encontrar o buscar, parece evidente una actitud pendiente de dónde pueda estar lo interesante y dónde no. Paco Inclán está abierto a la búsqueda en el entorno y sus contornos, a la observación atenta, a escuchar en las mesas de los bares, en el público de una conferencia, en los habitantes de un pueblo, con el afán de un fotógrafo que busca el personaje decisivo o el asunto decisivo, que busca el protagonista o el autor proyectado y reflejado. Lo más importante, lo que más nos deja, es el camino más que el destino, más que aquello a lo que queríamos llegar. A partir de un deseo se encuentra lo imprevisto, lo ridículo de las situaciones, el particular humor del autor, y, conforme llegamos al final, es lo trágico de todo lo que se convierte en inevitable. Ahí veo lo más interesante, lo más actual de Inclán, la persecución de algo tal vez sin importancia que construye un relato importante. O la persecución de algo importante, de lo que pueda ser grande, pero que acabe en el fracaso o que ni siquiera importe si acaba o no. El camino del hallazgo se parece al del artista, y eso me alegra. Dado que los lugares que visita son lugares que se nos han trasladado llenos de tópicos, y dado que estos relatos no son crónicas de viajes, lo que aparece en ellos tiene que ser lo que se evade de lo conocido hacia lo que está oculto a la mayoría, las infrahistorias llenas de vida cotidiana y conocimiento pero también de crítica social o personal, de mostrar lo que queda tras el paso de las grandes teorías, la huella real de las cosas en los márgenes, en personajes periféricos, trabajadas con mucho humor e ironía y no exenta en ocasiones de mucha tristeza. Lenguaje y territorio

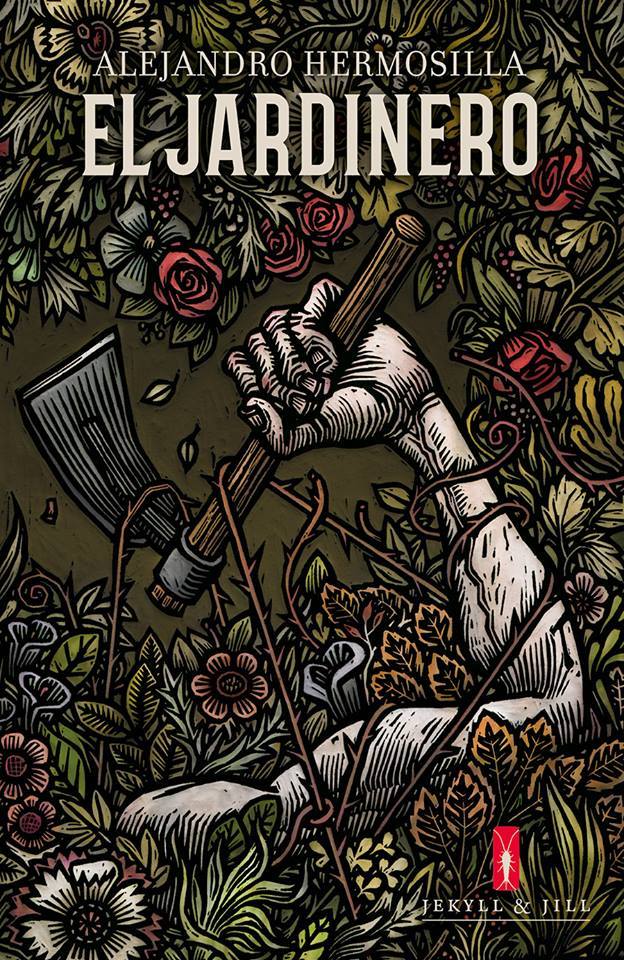

Hay una especial predilección de Paco Inclán por el lenguaje, entendido éste como territorio, a pesar de que esos territorios apenas se dibujen en algunos mapas y no estén habitados, sea el esperanto y su extensión en el mundo o el erromintxela y su último hablante, quizás éste mi relato favorito, donde se busca al último hablante de una lengua que mezcla el euskera con el romaní traído por los gitanos nómadas y que deciden asentarse hasta su asimilación. También el lenguaje aparece como vehículo que lleva a los equívocos de Plutón, el planeta enano y las dobles acepciones de esa palabra, lo perdido en la traducción y lo escuchado en las cantinas y tabernas; junto a la obra de Arnau de Vilanova y su lectura, la escatología propia del protagonista; y también el lenguaje de las imágenes terribles de las matanzas de guerra junto al lenguaje de la gastronomía siria. Pero sobre todo hay un magnífico uso del lenguaje en la propia escritura, perfecta en el uso y en los giros, en el humor y el asombro contenidos, en la estructura de cada relato y en la manera de llevarte sin caer en lo previsible, en trucos ni sorpresas fuera de lugar. Más que “aquello”, de lo que Paco Inclán demuestra que sabe mucho, se convierte en igual de importante “el escribir de aquello”. Lugar especial ocupa Cuba y sus personajes. Aquí aparece (en todos los relatos del libro, pero más en los cinco que componen este capítulo Pasajes cubanos) una observación de los acontecimientos y un tiempo distinto en el que todo se vuelve más lento, más aún desde la posición del visitante, observador atento y sorprendido. Allí aparece una visión de la revolución desde el ahora, abocada inevitablemente a la decadencia, a esa historia contada desde un particular Vladimir-Che Guevara instalado en vivir una macro historia a la que no alcanza; una librería que dibuja el lado triste y anticuado de la solidaridad; el lenguaje de un chiste que hizo morir a Julián del Casal; la historia idealizada de un encuentro-desencuentro de turistas; y lo que tienen que contar los cubanos, por fin un chiste. Es inevitable que el tiempo se convierta en una circunstancia más, tanto por su paso como por su revisión. Esta aparición variable del tiempo está en Cuba pero también está en su Viaje al país del esperanto en una noche, su aceleración en ‘La escatología en la obra de Arnau de Vilanova’, el encapsulado histórico en ‘Exaltación de las ausencias’, su personalización en ‘El hombre del tiempo’. Y si cuando acaben todavía se preguntan si algo o nada será verdad en todo esto, ya se lo pregunta el propio autor: —Oye, pero... ¿Cuánto de verdad hay en esto que me estás contando? —le pregunto (no me ha contestado). ALEJANDRO HERMOSILLA. EL JARDINERO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2018) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR El jardinero es la tercera novela de Alejandro Hermosilla tras Martillo y Bruja. Con estas tres obras ya se ha creado un hueco en la narrativa española más experimental. Comparte espacio ahí con autores como Rubén Martín Giráldez (Menos joven, Magistral) o Alfonso García-Villalba (Esquizorrealismo, Homoconejo) por citar dos nombres que me gustan especialmente en el rincón más salvaje y menos cuerdo de la narrativa actual española. Porque, más aún que en sus novelas anteriores, el lector tendrá siempre esta frase en la cabeza mientras lea: “¡¿Pero esto qué es?!” Esta frase podrá enunciarse en forma admirativa, perpleja o despectiva, según los gustos lectores y las expectativas ante el hecho narrativo que tenga cada lector. Yo lo he hecho en las dos primeras formas, porque he disfrutado enormemente este artefacto literario que rebosa maldad y odio por los cuatro hermosos costados con que Jekyll and Jill ha vestido (una vez más) la novela. Pero vayamos, sin más rodeos, a intentar explicar a los potenciales lectores qué es El jardinero. Si uno mira la contraportada del libro, verá que en ella se explica que la novela nace de una anécdota biográfica del autor, consistente en una disputa que tuvo hace años con el jardinero de su urbanización. Si alguien no conoce la literatura de Hermosilla, estará tentado de sospechar que se encuentra, pues, ante otra muestra de narrativa de autoficción. Jajaja (léase con entonación malvada esta risa, por favor, y sirva como evidente negación de tal supuesto). De hecho, si el lector abre el libro por la última página, se va a encontrar unas pistas mucho más certeras del ecosistema literario al que pertenece Alejandro Hermosilla: avisa ahí de que en la novela se han intercalado frases o “entonaciones” de los siguientes autores: Blanchot, Beckett, Bernhard, Kafka, Lautremont, Sade… Con estos nombres, podemos darnos cuenta de unas de las características más significativas del libro, y de una de las respuestas que me iba dando a mí mismo ante la pregunta (¡¿Pero esto qué es?!) que me acompañaba continuamente: este es un libro de otro tiempo, que se inserta en el nuestro de una manera extraña y luminosa. Me ocurre lo mismo que cuando leo a Cărtărescu, por decir un nombre que casi todo el mundo puede reconocer. Siento esa misma extrañeza gozosa. Esa intensidad radical por la cual la literatura es todavía algo importante, algo en lo que quien escribe se juega la vida, algo que se lee sin sonrisas irónicas, sin complicidades intelectuales, que se lee lleno de admiración y de odio, o de amor, pero con la certeza de que se está ante un acontecimiento importante. Son libros, en definitiva, que se niegan a ser libros (o, todo lo contrario, que, como el Magistral de Martín Giráldez, pretenden ser el libro que acabe con todos los libros, el último libro), que siguen enzarzados en esa utopía previa a la posmodernidad, por la cual, la literatura tenía que ser llevada al límite, negarse a sí misma, negar lo dado, la tradición retórica y previsible que convertía en falso cualquier intento comunicativo radical. Desde la óptica posmoderna, esa utopía ya terminó. Y asumir que un libro es una obra de arte, que se está trabajando con un material limitado por su género, recepción, tradición, etc., es algo incorporado a casi toda obra contemporánea. El deseo de superar las barreras vida/literatura persiste, pero ha mutado hoy en el triunfo de la autoficción, que mezcla la autoconsciencia textual posmoderna con el rechazo de lo falso o ficticio de la convención literaria. Perdón por la digresión, pero siempre me sucede cuando tengo que comentar libros que se escapan a una recepción “transparente”, y eso es bueno, al menos desde mi criterio. Volvamos a El jardinero. La novela comienza con un sueño. Y en ese sueño aparece un mundo medieval donde un conde pasea con su noble y venerable madre por los jardines de su feudo hasta que tienen un inquietante encuentro con su jardinero. El autor nos quiere introducir en su ficción narrativa con un sueño, como una forma de avisarnos de lo onírico y alejado de los caminos de la narración realista que vamos a encontrarnos. Porque, a diferencia de otras novelas en que las escenas de sueño son un paréntesis de onirismo, aquí, cuando el personaje despierta y entramos en el mundo “real”, lo que vamos a encontrar va a ser una realidad tan bizarra o más que aquella relatada en el sueño. Así, los materiales narrativos con los que se construye esta novela son, por un lado, la historia de este Conde que mantiene un enfrentamiento con su jardinero y, por otro lado, unos fragmentos ensayísticos que se intercalan, interrumpiendo la narración: son fragmentos apócrifos de Artaud, de Teofrasto de Ereso, Kafka, etc, así como de herramientas y técnicas de jardinería. Estos fragmentos construyen una delirante “enciclopedia del jardín” que mezcla erudición con surrealismo de una forma magistral: en ellos se ofrecen teorías y versiones sobre el jardín y los jardineros en un interesante juego intertextual que ayuda, además, a variar y a “descansar” del obsesivo tema y estilo de la narración principal. Pero volvamos a esta narración principal. El carácter claramente onírico nos obliga a hablar de Kafka, el tono repetitivo y obsesivo nos obliga a hablar de Bernhard: creo que estos dos son los referentes más directos que pueden ayudar a entender el propósito de esta novela. Como en Kafka, estamos todo el tiempo ante una historia extraña, ante una pesadilla que nos ofrece una intención alegórica. Pero, como en el caso del checo, esa alegoría no se deja reducir: no hay un “mensaje” o una “correspondencia” directa y evidente con la que podamos “traducir” los personajes y hechos. Sabemos todo el tiempo que, a pesar de lo extraño de los sucesos y personajes narrados, es del ser humano y de su maldad de lo que se habla. Y es también de la sociedad y de sus problemas, pero nunca podremos “despejar” la ecuación de la alegoría, porque es el lenguaje de la novela, es su (i)lógica interna la que toma las riendas y nos introduce en su vorágine del mal. Porque, todavía no lo he dicho, en primer lugar, hay que explicar que este es un libro sobre el Mal, así con mayúsculas. Es un libro lleno de odio, cargado de elementos desagradables tanto a nivel físico (son importantísimas y abundantes las escenas sexuales muy, muy alejadas del concepto de “amor”, así como todo tipo de elementos escatológicos) como a nivel moral. En cuanto a Bernhard, su huella está muy presente tanto en cierta actitud de desprecio y misantropía que el Conde ostenta en su continuo monólogo como, sobre todo, en lo obsesivo del tema, en la repetición continua de ciertas acciones, frases y motivos que acaban convirtiéndose en algo asfixiante. Pero El jardinero nos va a desconcertar aún más (¡¿Pero esto qué es?!) que estos dos referentes, y eso es debido al manejo del tiempo narrativo que hace Hermosilla. Aquí experimentamos el tiempo como pesadilla: la pesadilla de la simultaneidad. Esto no está en Kafka, ni en Bernhard. Las pesadillas de Kafka, a las que hemos asemejado antes este libro, relatan de forma lineal y angustiosa hechos extraños y oníricos, cargados de espesor, pero avanzan: es un tiempo inexorable en el que los hechos se van sucediendo, con una lógica interna e irracional, pero reconocible. En Bernhard el tiempo está estancado y da vueltas, pero también sus reiteraciones funcionan dentro de cierta linealidad. Aquí, en El jardinero, asistimos a una ruptura total del tiempo del relato. Los hechos relatados no siguen ninguna linealidad, los fragmentos que componen la novela no están atados a una línea temporal, sino que se diseminan en una especie de simultaneidad, como si estuviéramos mirando El Jardín de las Delicias de El Bosco deteniéndonos en sus aberrantes figuras, saltando de una a otra, repitiendo la contemplación, abrumados. La fragmentaria narración se sostiene por la obsesiva voz en primera persona del Conde que, principalmente, habla del jardinero, de su odio por el jardinero, de cómo el jardinero está destruyendo su condado y su vida. El personaje del jardinero es un objeto. No es un sujeto, en ningún momento se le concede la voz. Es el objeto que va siendo creado párrafo tras párrafo por la voz del señor del castillo. Es el objeto/ausencia sobre el que se crea todo un relato de horror, que absorbe, como un agujero negro, todo un catálogo de vicios, defectos y miserias del ser humano. Pero el sujeto, el conde, el señor, el que habla, al crearlo, al escupir sobre él todo su odio, es también el jardinero y toda su inmundicia. La intenta expulsar o expiar en esas retahílas interminables, en esas infinitas variaciones del horror pero, más que conseguir sacarlas de sí, lo que hace es objetivarlas, crear un rival al que tiene que matar para matar todo eso de sí mismo. Para negar que la posibilidad de que el jardinero y él mismo puedan ser la misma persona.

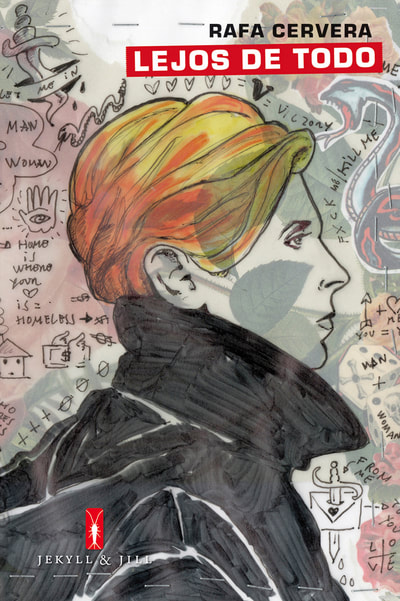

Hay muchos más temas interesantísimos que podríamos seguir intentando interpretar, comentar, porque la novela se presta a ello. La idea del paraíso perdido, del Jardín del Edén y el Jardín de las Delicias; la idea de la decadencia, así como su relación con un pasado de esplendor muy sospechoso; la cuestión edípica y la sexual; el odio a uno mismo, y la esquizofrenia social entre la auto imagen y la realidad de los hechos… Pero el espacio aquí es limitado y esa tarea quedará para el ámbito académico que esta obra merece. En cualquier caso, para terminar, solo me queda recomendar esta fiesta del lenguaje y de la imaginación que se recrea de forma obsesiva y compulsiva en el odio, en la tortura, en lo más inmundo de la palabra y del ser humano, como una espiral en la que cada círculo es más desagradable y violento que el anterior. RAFA CERVERA. LEJOS DE TODO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA La muerte de David Bowie no es que dejara un vacío en la cultura popular, es que dejó un hoyo, un agujero negro de tales dimensiones que no hay otra posibilidad de comenzar a llenarlo que con obras de arte. A cualquier otro artista hubiera bastado con el duelo para velarlo, pero con Bowie esto no es suficiente. Hace falta siempre ir un poco más lejos. Atreverse ir un paso más allá de la zona de confort. Única forma de homenajear y probablemente hablar cabalmente de alguien que tenía pánico a la estabilidad y se movía cómodamente en suelos movedizos. Razón por la que, supongo, están comenzando a emerger del subterráneo textos como Lejos de todo. Un libro cuyo primer manuscrito su autor había escrito varios años antes, pero no ha sido hasta después de esa sensacional performance con la que el genio se despidió de nosotros que ha podido ver la luz. La novela de Cervera ficcionaliza una fascinación mutua. La de dos personas que se encontraban lejos de todo en los años 70. Un muchacho en la playa del Saler que miraba a Europa, la cultura anglosajona y el rock como si fueran entes de otra dimensión, estuvieran en planetas diferentes al suyo, y la de un David Bowie famélico que acababa de grabar su disco más frío y elegante --Station to station— y rodar su película más marciana --El hombre que cayó de La Tierra— apenas se alimentaba de leche y se desplazaba sorprendido por una Valencia que cuanto más típica y folklórica era, más le atraía y maravillaba. Un contraste que se encuentra perfectamente conseguido en un texto que explora la atracción adolescente hacia los mitos y escarba en la extrañeza de un personaje que convirtió la locura y la esquizofrenia en moda. Platos cotidianos del menú de la era pop. Lejos de todo es una novela naíf. Un Stranger things literario. Intenta recuperar un momento que no volverá y, puesto que esto es imposible, se lo inventa. Transforma los fantasmas de la memoria en palabras, juguetones personajes literarios que no van hacia ningún lado en concreto, ni falta que hace. Pues Lejos de todo es, en esencia, un exorcismo. Un ritual para revivir dos seres humanos que se fueron: David Bowie y un Rafa Cervera que, muy acertadamente, pinta al personaje que lo representa como alguien tan inocente y esperanzado como tímido. Lleno de los típicos complejos de la adolescencia. Casi, por momentos, como un arquetípico personaje de novela de postguerra para aumentar el contraste con un Bowie que parece aquí una estatua de Giacometti en movimiento o una emanación de un dios solar. Un raro arconte gnóstico que no entiende qué hace en este mundo y contempla obnubilado las iglesias de Valencia, las efigies de la virgen y las gárgolas como el niño que se encuentra ante un caramelo. Es un alienígena suicida que se consume fuera de su planeta respirando un aire que apenas llena sus pulmones. Un mito que se encuentra muy distanciado de los seres humanos, cuya alma se diluye entre dosis de heroína. Camina con levedad, bebe con delicadeza, observa la realidad con ojo de androide y apenas encuentra comprensión en seres que comparten, en parte, su condición: Iggy Pop y Corinne Schweb.

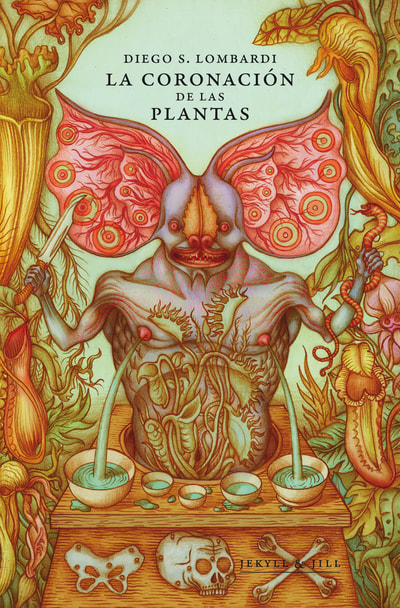

Para Rafa Cervera —como para otras muchas personas— Bowie fue prácticamente todo: un alien, un dios pagano, un ser mitad animal, mitad humano que inventaba su propio lenguaje y transformaba la realidad. Si los jóvenes crecidos en la era internet aún se sorprenden con los distintos aspectos y discos de un hombre que convirtió la elegancia en un pasatiempo cotidiano y su imagen en la de una mariposa multicolor, podemos imaginarnos qué les sucedería a los adolescentes nacidos durante el franquismo. Lejos de todo es una novela que describe perfectamente esa sensación. Y también captura muy bien la atmósfera y el estado de ánimo que dieron lugar a uno de los discos más aterradores, depresivos y vanguardistas jamás hechos: Low. Un atmosférico e infeccioso animal cuyo origen puede intuirse, sentirse, leyendo esta novela con aroma a dulce retro. DIEGO S. LOMBARDI. LA CORONACIÓN DE LAS PLANTAS (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA PLANTAS, OPIO, MONSTRUOS La coronación de las plantas es un libro-hoja. Un libro con sabor a árbol y a excursión adolescente. Un libro cuyas páginas huelen a clorofila y parecen haber sido bañadas en ácido. Porque, ante todo, es un libro alucinógeno. Una voladura de cabeza que mezcla piedras y mate en un balde lleno de páginas rotas de textos de Borges, Ricardo Güiraldes y Juan José Saer. Su autor, Diego S. Lombardi, es argentino y se nota. Pues como los grandes maestros de esta literatura, transforma las digresiones en argumentos centrales de la obra, cualquier reflexión sin importancia en un drama trascendental y las notas a pie de página en imperdibles páginas novelescas. Algo que provoca un sugerente caos ideal para sumergir (y confundir) al lector en la selva literaria que nos propone. La coronación de las plantas es la historia de una posesión. La transformación de un hombre en planta (o del lector en hierba y la literatura en bosque). Una sugerente mezcla entre un relato de Lovecraft y una novelita de Aira. Entre una novela de terror y uno de esos ensayos marcianos y metafísicos de Macedonio Fernández. Una Twin Peaks pampeana que conduce a sus personajes a otras dimensiones a través de una escritura sibilina, infecciosa, volátil, libre, anárquica y alargada que simula ser un brebaje. Un árbol contrahecho lleno de redondeces y pliegues que va poco a poco minando la voluntad del lector y acaba devorándolo. Situándolo en un paisaje alucinado donde se desconoce todo y las paradojas e interrogantes son las únicas afirmaciones contundentes. La coronación de las plantas es un texto mórbido. Uno de esos que habrían hecho las delicias de los simbolistas franceses. Es una novela casi cabalística. Un mejunje de brujo lleno de pinceladas oníricas y orificios ocultistas. Casi un tarot con ilustraciones basadas en el mundo natural. Una invitación a viajar al país de las maravillas. Pero también una mirada corrosiva, casi una carcajada maléfica, sobre el legado ecológico. En esta improvisación jazzística no hay nostalgia. Probablemente porque no hay en ella ni pasado ni futuro. Es una novela llena de instantes. De presente absoluto. Una novela narrada por la naturaleza más que por un ser humano en la que el escritor cumple el papel de enloquecido jardinero. Intenta podar más que describir y aclarar parajes terrestres más que narrar. En realidad, La coronación de las plantas —fantástico título que remite a misteriosos lienzos barrocos— es una actualización de aquellos iracundos cuentos de Horacio Quiroga en los que los personajes eran doblegados y sometidos por una naturaleza cruel. Soberbia y terrorífica como la voz del dios Yahvé. Pero, obviamente, la mirada de Lombardi es más cínica. Más irónica, budista y transparente. Y en su novela la naturaleza es un ente sutil, silencioso y líquido. Un ser más parecido a un insecto que a ese indomable tigre que retrataba Quiroga. No es un huracán ni un monstruo, sino más bien una ciénaga llena de sombras y ramas partidas. Una rana muda cuyos ojos observan de manera penetrante y aguda a quien se aproxima a ella. Diego S. Lombardi ha sido capaz de describir con suma perspicacia la extrañeza que sienten los argentinos (esos europeos de América) frente a la naturaleza. Los escasos restos de presencia indígena que restan en el país. Recuerdo haber viajado a La Pampa y recorrer cientos de kilómetros para encontrar unas pinturas indígenas grabadas en una roca escondida. Haber escuchado con asombro en algún pueblo perdido de La Patagonia que por allí andaba una anciana centenaria que era la única persona que conservaba viva la sangre de los antiguos patagones. Y haber pernoctado una semana en la ciudad de Tigre en la que, tras varios días, parecía que iba a ser inoculado por la fastuosa naturaleza que me rodeaba. Los argentinos odian y aman los inmensos campos naturales que los cercan. Por un lado, los arbustos son símbolos de su destierro en América. Un signo de terror. Y por otro, son símbolos de su libertad. De lo nuevo y originario americano. Y eso está perfectamente expuesto en la novela de Lombardi que, además, acumula otro mérito. Es sabido que la literatura argentina se diferenció de gran parte la producida en las naciones hermanas por haber sustituido el realismo mágico por una extrema racionalidad. Pues bien, La coronación de las plantas obra el milagro de hacer llegar el realismo mágico de forma sumamente original a la narrativa argentina. Componiendo un fresco lleno de delirantes situaciones y personajes que recuerdan a muchas de las novelas oníricas hispanoamericanas: el viejo de las gallinas, el niño de los dientes picados, el Guriburi, la viuda de las Tartas, además de, por supuesto, el absorbente recuerdo del botánico nazi August von Franken y su mágico e inquietante herbario. Un jardín de las delicias austral.

Posiblemente La coronación de las plantas no sea una obra maestra. Lombardi fue podando y mejorando el relato con el paso de los años, pero supongo que se daría cuenta de que, como un frondoso bosque, era imposible controlar su crecimiento por completo. Y optó por no enloquecer y dejarlo libre. Con ese aspecto de mágico y silvestre campo con el que lo hemos conocido. Una sabia decisión que permite hacerse una idea cabal y alucinada de la relación entre los argentinos y el mundo natural. La cosmogonía americana. Un diálogo que raya por momentos en lo opaco y esotérico, tal y como reflejan con insólita maestría las ilustraciones de Claudio Romo. La guinda de una edición —otra más— que demuestra que Jekyll & Jill es, sin dudas, la cabeza de dragón de las editoriales independientes contemporáneas. Una editorial que no publica libro, sino cofres. Insólitos Anillos. Ramos de flores perversas y envenenadas. EDUARDO HALFON. SATURNO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2017) por ALEJANDRO HERMOSILLA SÁNCHEZ Saturno es una bomba literaria. Un libro potente, hermoso y demoledor y también frío y despiadado. Una bola de hielo rodando por las montañas de la desolación. El clásico texto que, de no haber escrito Eduardo Halfon ninguno más, habría pasado a la historia y habría consagrado para siempre a su hacedor. O, al menos, sería sin dudas desde hace tiempo una obra de culto. Un referente artístico capaz de superar su tiempo y circunstancias. Porque en Saturno, contrariamente a la inmensa mayoría de libros que se publican actualmente, hay verdad. Sangre. Hay una confrontación con las entrañas del monstruo-vida, y una batalla a muerte contra la escritura. Existe la sensación de hecho, al leerlo, de que el escritor hubiera muerto de no escribir estas pocas cuartillas y de que durante el tiempo que las estuvo escribiendo no había un acto vital más importante para él. Ya que Saturno es una de esas obras sacras que salvan vidas y fomentan vocaciones. De esas que se aman o se odian. Dejan a muchos sin aliento al leerlas y a otros tantos les hacen pronunciar aquello de “no era para tanto”. La típica frase de los tibios ante la enormidad y la intensidad. La locura y los maremotos artísticos. ¿Qué es Saturno? Una especie de Carta al padre kafkiana reescrita por Enrique Vila-Matas. Lo que significa que además de ser un texto en el que el narrador establece una conversación con su padre en el abismo, en medio de un árido desierto literario en donde apenas se escucha ruido alguno, también se lleva a cabo un recuento y recorrido por la vida y, sobre todo, manera de morir de unos cuantos escritores suicidas. La cruda realidad y el desamparo se mezclan con la intertextualidad y el dolor y la amargura con la cultura literaria. En realidad, Saturno es probablemente tan intenso porque de no haber sido por el poder catártico de la escritura, Halfon hubiera sido uno más de esos escritores suicidas que cita en el texto. Su libro, al menos, deja claro que su relación con su ancestro fue tortuosa, casi infernal. Que cada acercamiento entre ellos era un combate y cada alejamiento, un gesto desesperado. Cada palabra, fuego ardiendo en sus bocas y cada mirada, un cuchillo afilado desplazándose por sus espaldas. Una guerra a muerte que no crearía más que confusión, ruido y tragedia, pues ni la vida ni la muerte podrían interceder en una relación condenada al fracaso. Una relación más inexistente cuanto más intensa, tras las que se escuchan los aullidos de un protagonista que, en realidad, más que un acto catártico, está hilvanando una carta de despedida previa a su seguro suicidio. Pues el odio en Saturno es tan visceral que más que fuerza de separación lo es de unión. Siendo fácil entrever al final de la narración, que el hijo terminará por acompañar al padre en el camino hacia el reino del más allá para proseguir la disputa que no terminará jamás. Esa rivalidad infinita, a partir de la que Freud levantó toda una ciencia, que corroe las entrañas de los seres humanos y más que forjar su personalidad, traza su destino. Vislumbro, no obstante, que siendo un texto tan intenso, Saturno no puede únicamente leerse como un cruento, descarnado y violento manifiesto filio-parental. Halfon es un escritor guatemalteco y, por tanto, americano. Una tierra donde los antiguos emigrantes sienten la ausencia del padre occidental con enorme crudeza, siendo por tanto el lamento personal del protagonista extrapolable al de América en su conjunto. De hecho, yo leo en parte Saturno como un texto en el que el inconsciente colectivo de América dialoga con Europa. Un relato certero de una conversación inconclusa y desesperada. Pero ocurre, asimismo, que Halfon es judío y, le guste más o menos, se ha visto obligado a relacionarse desde su infancia con el tiránico, furioso dios Yavhé. El dios cuyo rostro, como el de su padre real, nunca aparece. Por lo que pienso que su nouvelle puede leerse también como un texto religioso, o más bien, una tortuosa narración de un desengaño. La lucha desesperada de un joven muchacho y aspirante a escritor por renegar de su Creador. La búsqueda de su propia voz en medio de un territorio en el que la divinidad hebrea se encontraba ausente y cuando aparecía, lo hacía con aullidos de cólera. Lo que hizo que para Halfon, desde muy temprano, la literatura y la escritura fueran bálsamo y oasis y la mera posibilidad del suicidio, una manifestación de VITALIDAD TOTAL. Exactamente, lo que es Saturno para los amantes de la LITERATURA.

PACO INCLÁN. INCERTIDUMBRE (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALEJANDRO HERMOSILLA INCERTIDUMBRE: REALISMO DIARIO Incertidumbre es un libro divertido. Un libro al que, teniendo en cuenta nuestra esquizofrénica actualidad, únicamente le falla el título. En verdad, me hubiera parecido mucho más adecuado titularlo con una simple y escueta palabra: realismo. Básicamente, porque desde hace dos o tres décadas es la vida misma junto a la televisión la que impone las nociones estéticas y modas, y no ya el arte. El arte es esclavo de la realidad y debe conformarse con seguir su rastro sin perder el aliento. Algo que, a grandes rasgos, ha provocado el surgimiento de una nueva sensibilidad literaria que, más allá de la Generación Nocilla, creo que comenzó a tomar forma a partir de la publicación de una recopilación de textos extraviados que, con el tiempo, ha ido tomando relieve. Me refiero a Aire nuestro de Manuel Vilas. Un libro de relatos desprejuiciado y notable que junto a los reportajes de Crónicas marcianas (sí, el programa de Tele 5) me parece el epígono más importante a la sombra del cual penetrar en Incertidumbre. Una propuesta que no me parece tan original como se ha querido destacar, pues al fin y al cabo continúa la estela esquizoide, pop y televisiva de cierta parte de la narrativa actual, pero que sin duda merece mucho la pena y desde luego es sumamente recomendable. Es ágil y rápida. Es un pastelito narrativo. Una pantera rosa literaria. Y mezcla el trash, la gamberrada anárquica, el reportaje periodístico, la parodia y el absurdo con armonía y equilibrio. Con una ironía y perspicacia que, afortunadamente, no permiten tomarse en serio un libro que, por momentos, cae en cierta superficialidad, que no es en este caso un defecto sino más bien un síntoma de que la descripción de la realidad que propone se ha efectuado bien. Porque hace tiempo que cualquier ejercicio crítico o análisis tiene como seguro final el olvido o la inanidad, y los textos literarios (tanto las más lúcidas ficciones como las más vendidas) no son más que notas a pie de página de la sociedad del espectáculo. Incertidumbre podría ser comparado —al igual que Aire nuestro— con una televisión. Pero, dado que yo creo que Incertidumbre tiene más vocación periodística que catódica, entiendo que sería mucho más justo hacerlo con un dominical o una revista. Un semanal ideal para leer en la arena o la piscina porque, vuelvo a repetirlo, Incertidumbre es, ante todo, un libro divertido. Un libro hedonista (pero bastante meditado) capaz de satisfacer la curiosidad de cualquier lector. Es un texto merodeador, incisivo e instantáneo al que le preocupa más generar preguntas que responder interrogantes y continuamente deja detalles, flashes sobre la realidad que van creando cierta inquietud, aunque no creo que sea esta su intención sino más bien provocar la carcajada salvaje o el silencio total. Fulminante. Es un libro instintivo, un festín arty generador de placer, compuesto a partir de los estertores del posmodernismo, cuya función es la constatación del absurdo cotidiano. Es una invocación a los espíritus de la banalidad que consigue convocar en sus páginas a todo tipo de personajes excéntricos, como un habitual de la Ruta del Bakalao reconvertido en un histriónico capitán Kurtz moderno en medio de Guinea Ecuatorial. En cualquier caso, Incertidumbre posee una segunda parte que es una maravilla. Me refiero, claro, a “Hacia una psicogeografía de lo rural”. Una novela corta que mezcla a Berlanga con César Aira, el costumbrismo gallego y el surrealismo esquizoide para realizar una inteligente, visceral y lúcida crítica al mundo del arte contemporáneo. O más bien, a los textos sobre arte, esas cuantiosas becas que se dan a proyectos injustificables y faltos de interés salvo para el becado, y todo el artificio crítico sumamente impostado, esnob y risible generado desde la Universidad y centros intelectuales de poder. Deberíamos decirlo claro. No hay manera, incluso para letrados y doctores, de leer una revista sobre arte y disfrutar. En la mayoría de los casos resulta imposible comprender a qué se refiere el articulista. Algo que ocurre también con gran parte de las videoinstalaciones, pinturas y esculturas modernas, así como los textos de catálogo. En muchos casos asistir a una conferencia sobre arte moderno es ir a un sepelio, a una fiesta del bostezo y, si bien Paco Inclán no afirma nada de esto, su narración permite hacerse una idea de por qué los analistas de arte (como probablemente las revistas de arte y universidades de cualquier actividad) lejos de contribuir a desmembrar el embrollo cotidiano, lo están agrandando. Son el embrollo mismo y, por ello, no pueden resolver nada. Y se han convertido más en objeto de mofa que de aprendizaje. Habitáculos sin alma que hablan de lo divino y lo humano como excusa para gozar de dinero y poder, tal y como queda claro, por ejemplo, tras una atenta lectura de alguno de los críticos citados en su narración por Inclán, como es el caso del sobrevalorado y pedante Nicolas Borriaud.

En fin. Seguramente Incertidumbre no es una obra maestra, pero no creo que lo pretenda. Algo que, a fin de cuentas, la honra. De hecho, lejos de darse importancia, Inclán escribe como quien va al cine a ver una película de serie B, compra una revista porno o se pone a contemplar un partido de fútbol el miércoles a la tarde, masticando un bocadillo de sobrasada. Para gozar, divertirse y transmitir ciertos pantallazos de un mundo interior poblado de caricaturescos fantasmas y, de paso, convertirse por unos instantes en protagonista (o narrador) de todas las noticias aparecidas en los periódicos. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS