|

GREGORIO MUELAS & HEBERTO DE SYSMO. LA SOLEDAD ENCENDIDA (Ultramarina, Madrid, 2021) por PEDRO GARCÍA CUETO EL HAIKU COMO RESPLANDOR Con una preciosa edición bilingüe en alemán y en castellano, Gregorio Muelas y Heberto de Sysmo, que no es otro que José Antonio Olmedo López Amor, ambos poetas y además dos de los directores de la revista Crátera de poesía, iluminan este libro de haikus con destellos que abren todo un universo de connotaciones. En el prólogo de Ricardo Virtanen vemos ya que el esfuerzo de los dos poetas es también abrir una ventana al lector a través de la complicidad del haiku, que es fulgor en la niebla de la vida: «En La soledad encendida se impone un modelo de haiku de una gran plasticidad, estampas que buscan irremediablemente la complicidad del lector, quien debe darle sentido al poema que, en sí, no detalla nada extraordinario». Y Ricardo Virtanen, gran especialista, da la clave del haiku, que consiste en el acto de mirar, donde el haijin mira y atisba un suceso donde otros no ven nada. Para todo ello hace falta esa soledad encendida del título, alejarnos del mundo y sus distracciones y enfrentarnos a la naturaleza, al milagro que crece cada día delante de nosotros sin que lo veamos. El haijin es un observador que contempla la belleza del mundo, como cuando dice: «la lluvia toca / pétalos a la delgada / luna creciente». En este haiku podemos apreciar la delicadeza con que el haijin crea a través de la mirada un universo. Y de qué forma el haiku ahonda en la soledad del mirlo cuando dice: «un mirlo canta / sobre un alambre de espino / abandonado». ¿Hay mayor belleza que el esplendor del mirlo en un espacio de soledad, precisamente en ese alambre, donde el mirlo no sabe que baila en la cuerda floja? O esa tarde cansina y calurosa donde el viento esparce su fuerza: «tarde plomiza / el viento agita flores / sobre las tumbas». Al haiku no hay que explicarlo, sino danzar con él, no hay que interpretarlo, sino escuchar su eco. Al igual que la naturaleza que brilla por sí solo, el haiku no contiene la metáfora complicada, sino ese baile con el lenguaje, donde danzan versos que al final son remanso. También el haiku es imagen que parece pintada, es un trazo impresionista sobre el papel que invita a la imaginación. Vemos a través del haiku un cuadro, pero también sabemos que más allá de las palabras vive el silencio, la soledad que dejan los versos, como si fueran remanso al acto agotador de crear. Entiendo el haiku no como una creación elaborada, sino como lo espontáneo, lo que parece fácil, pero esconde complejidad, porque nos hace pensar e imaginar la imagen de lo creado. Vemos un pueblo andaluz cuando dice: «viento del sur; / las aves sobrevuelan / el pueblo blanco».

La danza de las palabras crea la imagen y esas aves son haces de luz sobre la blancura de los tejados de un pueblo andaluz que mira el cielo. Y la antítesis que palpita en el juego de palabras, cuando dice: «la luna parte / en negro claro y oscuro / el cielo y el mar». Aquí la luna con su claridad vive en la noche, pero es fulgor que abre un puente entre ese cielo oscuro y un mar azul. Imágenes portentosas que se recrean como dos bailarines en la pista de baile. Las palabras danzan, enamoradas de su propia imagen. Sin duda alguna, este libro es hermoso. Los dos poetas, como dos creadores en el que no identificamos la autoría de cada poema, van tejiendo el tapiz de estos haikus que resplandecen en un universo que ya no mira a su alrededor. Dos haijines que convierten el acto de crear en un acto de amor, conscientes de la importancia del lenguaje, pero, por encima de todo, de saber mirar el mundo, en tiempos donde apenas miramos a nuestro entorno. Este acto de fe al universo de la creación es también un homenaje a la poesía, no como brevedad, sino como fulgor, porque no es cantidad y sí intensidad lo que estos haikus desvelan y de los que nos vamos enamorando en la lectura de este libro.

1 Comentario

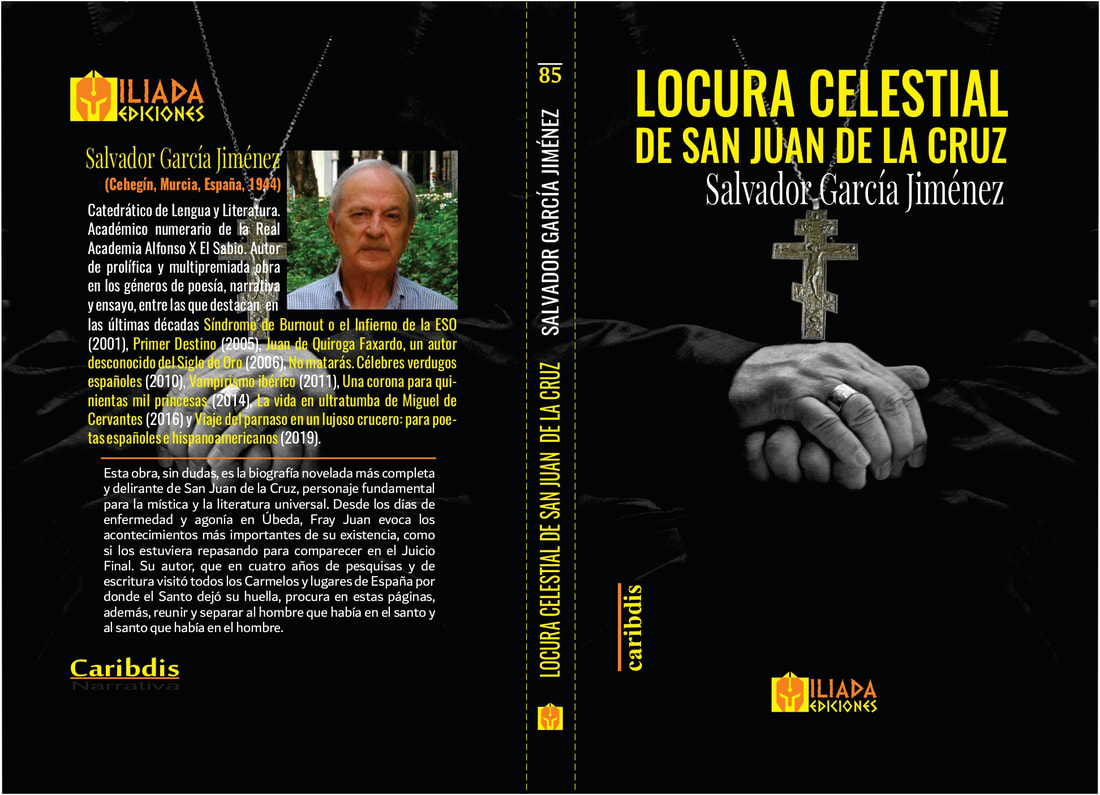

SALVADOR GARCÍA JIMÉNEZ. LOCURA CELESTIAL DE SAN JUAN DE LA CRUZ (Ilíada, Berlín, 2021) por PATRICIO PEÑALVER GÓMEZ CON EL ALMA DESNUDA No es ésta por cierto la primera ni la segunda vez que Salvador García Jiménez entra, en esta brillante y vibrante novela que busca apasionadamente un lector avisado del formidable pensamiento místico del Carmelo Descalzo en la Castilla del siglo XVI, que entra, digo, en el alma, la inteligencia, los afectos, y en la fábrica o el taller de escritura literaria de un autor. Ese audaz y difícil ejercicio lo ejerció García Jiménez con autores, por lo demás tan diferentes entre sí como Dante, Cervantes, García Lorca o Kafka. Lo hizo en obras que jalonan la larga y fecunda trayectoria de nuestro autor (del latín auctor: el que aumenta o se acrecienta), pero acaso puede decirse que este audaz experimento de empatía con un escritor, con la voz interior de San Juan de la Cruz en este caso, alcanza aquí su resultado culminante. Aventuro que durará: que encontrará lectores también en próximas generaciones, si la cultura digital deja espacio, como creo, para al menos la vasta minoría de lectores auténticos que se resisten al imperio del videojuego. Este experimento es también desde luego una experiencia, y en especial experiencia de las luces y de las sombras del en todo caso apasionante movimiento del Carmelo Descalzo, tantas veces perseguido con odio por la maldad de los Calzados, y de algunos Descalzos rencorosos, a través de los caminos y conventos de Castilla y Andalucía, y de Murcia. Este experimento y esta experiencia requieren ante todo un conocimiento profundo y se diría exhaustivo de la obra poética sublime de San Juan de la Cruz como asimismo de las Declaraciones de los cantares espirituales, en las que el “pensamiento” místico, propiamente dicho se expresa más didácticamente. No se olvide que San Juan de la Cruz escribía mayormente para pequeños grupos de monjas del Carmelo, como muy bien se expresa en el libro que comento. De hecho, como se sabe, el místico de Fontiveros no publicó nada en vida. Ni quiso. Locura celestial trasmite que las coordenadas del Descalzo por antonomasia estaban en las antípodas del Humanismo renacentista, aunque en la Salamanca de Fray Luis de León aprendió el latín de, sobre todo, la Vulgata, y segura doctrina escolástica. Emociona la figuración de un verosímil encuentro del carmelita con el poderoso catedrático. Un capítulo de Locura celestial recrea los años de formación que permitieron a Juan de Yepes, luego Juan de Santo Matía, adquirir una notable autoridad exegética y teológica, arma muy importante para defenderse del lado más siniestro de la Inquisición. De hecho, y si se me sigue, la primera publicación del poeta y místico fue en Bruselas, en 1618, a partir de una copia manuscrita que había llevado consigo Ana de la Cruz, en su viaje a Flandes para difundir el Carmelo en el norte de Europa. Quedaban siglos para que se reconociese (Paul Valéry el primero) la obra poética y tratadista de Juan de la Cruz como un momento culminante de la literatura europea. Nuestra novela, histórica a su manera, y en todo caso muy documentada, deja ver la extrema verdadera humildad de este santo. No parece posible entrar en la composición y estructura de esta Locura celestial, pero sí se impone el énfasis de la metódica relevancia de los lugares y las fechas en los que surgieron la poesía de Fray Juan, que “espantó” en su día a Dámaso Alonso, y sus grandes tratados de mística. La voz del fraile arranca en Úbeda, a final de septiembre de 1591, adonde llega aquejado de unas “calenturillas” que le llevaron a la muerte tras apenas tres meses de cruel enfermedad. Desde ese momento y desde ese lugar, una celda visitadísima por sus “hermanos” carmelitas y por gentes del lugar en busca de confesión, el Fray Juan de esta novela evoca, según un orden interno más que cronológico, sitios y fechas ligados a momentos significativos de su vida, y de su fecundidad como escritor excepcional: Toledo (1578), Caravaca (1579), Duruelo (1568), Lisboa (1585), Granada (1580), Medina del Campo (1560) o Murcia (1585). Nuestro novelista apunta a que el protagonista murió de mal de senderos. Mucho anduvo de un lado a otro, las más de las veces buscando la soledad, pero también con la tarea de poner orden en conventos revueltos a veces por los místicos de pacotilla que eran los alumbrados, legión entonces, y que con alguna razón inquietaban a las autoridades de la Inquisición. El gran tema de las “ínsulas extrañas”, es decir, las Américas, domina los primeros tres capítulos. Tenía que ver la cosa con que las autoridades del Carmelo descalzo, mayormente por rencor, y por deseo de alejarlo de Castilla, quisieron enviarle a las Indias. El terror al mar le produce al santo verdaderas pesadillas (“El mar, una sola lágrima de Dios”, “Coro de náufragos”). Claro que también la perspectiva de esa navegación objetivamente peligrosísima propicia aquí unas páginas excepcionales, visionarias, que refiguran el sueño de un sobrevuelo de México: “El último sueño: Cántico en Nueva España”. No sólo geografía desde arriba, en esas páginas encontramos ¡palabras del idioma nahuatli! Excepcional igualmente la recreación de los meses de duro encierro del místico en un convento de los Calzados en Toledo en la primavera de 1578, empeñados aquellos en quebrar el ánimo de fray Juan de la Cruz para que abandonara la Reforma del Carmelo emprendida por Teresa de Ávila. El caso es que en aquella prisión durísima, en aquella noche oscura, escribió el poeta nada menos que el Cantar espiritual.

Pero por otro lado esta recreación novelada de la vida de San Juan incorpora sin salto momentos de fraterno humor, que enlaza por lo demás con el propio humor del pájaro solitario. Así, cuando se demora en la manía de levitar de muchos frailes del momento, en sus intentos ridículos de imitar a Teresa y a Juan (“Creen que una capa blanca es para levitar”). No en último lugar hay en este bello libro mucha compasión, en especial ante los efectos colaterales devastadores del erotismo sublime, “a lo divino”, del Cantar espiritual, en las mentes ingenuas de monjas adheridas a una lectura literal del mismo, lectura ingenua pero a su manera “objetiva”: el método defensivo de la interpretación alegórica no puede borrar que el gran poema, en la estela del Cantar de los cantares, era en verdad epitalámico. La profunda compasión de Salvador García Jiménez ante los débiles de espíritu y ante las cándidas almas que desfilan por estos parajes, se expresa en la maravillosa historia verdadera, documentadísima, de la monja Ana de la Trinidad enfrentada, en medio de terroríficas torturas, nada menos que al Tribunal del Santo Oficio de Murcia. “Sale” en fin por cierto mucho en estas páginas Teresa de Ávila. Pero resalta sobre todo la excepcional, y verosímil, carta de la santa figuradamente escrita a punto de morir en Alba de Tormes, y leída por Fray Juan, nueve años después (azares de los envíos en aquella época), también él en su última hora. RAFAEL ALARCÓN SIERRA. NUESTRO FUTURO ESTÁ EN EL AIRE. AVIONES EN LA LITERATURA ESPAÑOLA (Renacimiento, Sevilla, 2020) por JOSÉ LUIS LÓPEZ BRETONES ESCRIBIR DESDE LO ALTO Una de las canciones más famosas que se inspiraban en el hecho de volar estaba en realidad dedicada a los ojos azules de la amada. Pero Domenico Modugno supo expresar en las primeras estrofas de ‘Volare’ la sensación feliz de remontarse en el cielo azul e infinito y de contemplarse a sí mismo cada vez más alejado de la tierra. Y esa emoción gozosa, única, nueva para los sentidos es la que aparece consignada en muchos de los textos recogidos en Nuestro futuro está en el aire. Aviones en la literatura española (Renacimiento, 2020), que Rafael Alarcón Sierra, profesor de la Universidad de Jaén con un largo currículum de investigación y divulgación filológica a su espalda, ha recopilado para armar con ellos una singularísima antología. El volumen está dedicado a recoger los muy diversos textos en prosa que diferentes autores españoles dedicaron a referirnos sus travesías por aire y su experiencia con las aeronaves. Ahora bien, el antólogo ha querido establecer un límite temporal de publicación para los materiales escogidos: el año 1936. Y tiene su razón de ser puesto que, a pesar de que en la Guerra del 14 la aviación ya había hecho acto de presencia en los campos de batalla, su desempeño ofensivo había sido menor. Sin embargo, el año en que comienza nuestra guerra civil es cuando el aeroplano pierde definitivamente su “inocencia” a causa sobre todo de los raids sobre las poblaciones de retaguardia —tímido ensayo, no obstante, de los feroces bombardeos estratégicos de la Segunda Guerra Mundial—, despojándose así del carácter deportivo, moderno, ágil y aventurero con el que escritores, pintores, músicos e ilustradores europeos habían revestido las hazañas aéreas. El lector tiene ante sí, por tanto, los primeros artículos, reportajes, fragmentos de novelas y crónicas de viaje que un buen puñado de los mejores autores españoles de esa época —de Gómez de la Serna o Jardiel Poncela a Chaves Nogales, de Azorín o Julio Camba a Ramón J. Sender, de Concha Espina a González-Ruano, etc.— dedicaron al vuelo y a la aviación. Pero tan importante como los textos recopilados resulta el amplio estudio con el que se abre el volumen y que ocupa casi un tercio de sus cerca de 400 páginas. En ellas, y en un ejemplo de amenísima erudición, Alarcón Sierra realiza un completo repaso por los registros literarios que el deseo de volar ha inspirado siempre a los hombres: desde los vuelos imaginarios, de antiquísima raigambre clásica, hasta los vuelos reales, que comienzan a finales del XVIII con la invención del globo aerostático y culminan con el planeador y los primeros prototipos a motor, ya en los albores del XX. A lo largo de este recorrido el compilador nos va ofreciendo datos de quienes acogieron en el ámbito de las letras —pero también en el de la pintura, la fotografía, el cine o la música— una experiencia que parecía estar llamada a cambiar nuestra percepción del mundo. No en vano, vanguardia artística y aviación surgieron casi al unísono, y la primera contempló los progresos de la segunda como el signo de una era que barruntaba la aparición de un hombre nuevo. De hecho, Marinetti, en su Primer manifiesto futurista (1909), pide cantar, entre otros prodigios de la ingeniería, «el vuelo resbaladizo de los aeroplanos», y sugiere la pertinencia de una especie de poética de la velocidad que fuera capaz de expresar la flamante «realidad dinámica», de abolir tiempo, espacio e incluso sintaxis, lo cual habría de incidir en un cambio de percepción, en un nuevo paradigma tocante a la sensibilidad, la moral y la psicología humanas y, por tanto, a cualquier género de manifestación artística. Esta fascinación por la velocidad y la máquina acabaría derivando en un cierto espíritu belicista que empujó a algunos pintores y escritores a buscar materia artística en los enfrentamientos del primer tercio del siglo XX: por ejemplo, en el asedio de Adrianópolis en el marco de la primera guerra de los Balcanes (recuérdese el famoso poema visual ‘Zang Tumb Tumb’, del citado Marinetti) o, sobre todo, en la conflagración de 1914-1918. Para el ideólogo del futurismo la guerra constituía la «única higiene del mundo», convirtiéndola en el tema recurrente de sus palabras en libertad que, con el descoyuntamiento de la prosodia tradicional, aspiraban a ser reflejo de la tensión dramática de la guerra y sus apabullantes sensaciones simultáneas. Al sangriento conflicto europeo acudieron como enviados especiales de diferentes periódicos autores como Valle-Inclán, Gaziel, Ricardo León o Azorín. Todos ellos, en algún momento de sus diarios y de sus crónicas —que más tarde pasarían a formar parte de libros independientes— describen alguna incursión aérea, si bien con un estilo más próximo al periodismo literario que a la vanguardia. Alarcón Sierra recoge en su libro varios fragmentos de esas crónicas en las cuales estos cualificados corresponsales españoles describen la intervención del arma aérea, entre ominosa y fascinante (léanse por ejemplo los párrafos de Europa trágica [1917] donde Ricardo León describe el frente de Verdún), en los choques que pudieron presenciar. Pero ya antes de la Guerra de 1914-1918, que constituye el tercero de los cinco tramos temáticos en los que el antólogo distribuye los textos recopilados, se había publicado la primera novela española sobre aviación, Los nietos de Ícaro (1911), de Francisco Camba; en ella el autor elude las audacias vanguardistas y expone una historia folletinesca de tintes cosmopolitas y con un más que tradicional final feliz. Por cierto, de su hermano Julio Camba, periodista y escritor bastante más conocido que Francisco, también se recogen tres artículos sobre la «emoción del vuelo» plenos de humor inteligente. Tampoco haría uso de las recetas de la vanguardia la primera escritora española en subirse a una carlinga, Concha Espina, que voló en 1916 y que publicó dos años después la novela corta Talín, recogida en parte en la antología; se cuentan aquí los amores imposibles de una adolescente impedida y huérfana hacia un joven y aguerrido piloto que consiente un día en pasearla entre las nubes. El final de la historia, narrada con cierto garbo entre galdosiano y modernista, no deja de constituir un curioso melodrama con el ingrediente del contexto aéreo. En las décadas siguientes al período bélico los aviones siguieron surcado la narrativa española, a menudo para imprimir un toque de modernidad y mundanidad a la trama. Juan Chabás, Felipe Ximénez de Sandoval o Ramón Gómez de la Serna, entre otros autores, están representados en este capítulo de la antología con obras que vieron la luz durante los últimos años de la década de los 20 y los primeros 30. No faltan, del último de los citados, algunas greguerías de tema aviónico que Alarcón Sierra ha escogido con acierto; cito tan sólo un par de ellas por su chispa paradójica e ingeniosa: «La hélice es el trébol de la velocidad»; «Subir en avión es subir a los abismos». La parte más extensa y nutrida del volumen es la última. En ella el antólogo ha reunido los textos de ocho autores que viajaron en avión y escribieron la crónica de aquella experiencia, primero para los periódicos y más tarde en forma de libro, publicados la mayoría de estos a lo largo de los años 20. Se trata de Corpus Barga, el ya mencionado Julio Camba, Luis de Oteyza, César González-Ruano, Manuel Chaves Nogales, Jacinto Miquelarena, Ernesto Giménez caballero y Ramón J. Sender. El primero de ellos, al relatar para el periódico El Sol un viaje efectuado entre París y Madrid en 1919, hace uso de un estilo deliciosamente ramoniano («las nubes acolchadas son muebles confortables, estilo inglés») y en cierto momento vuelve a referirse a esa nueva relación cronoespacial que el vuelo permite brindar a los viajeros: «el aeroplano es la ofensiva del tiempo contra el espacio». Por su parte, Chaves Nogales, en el curso de su extenso periplo aéreo hasta la Rusia soviética, relatado en 1928 para el Heraldo de Madrid, confiesa que «la aviación ha empequeñecido el mundo» al permitir cubrir, en condiciones de razonable comodidad, largas distancias en breve tiempo, algo impensable pocos años atrás. «El tiempo es aviador», admite, y «las cosas son de otro modo desde arriba», lo cual propiciará que cuando la mayoría de la gente viaje en estos aparatos adquiera «otro concepto de las cosas». No obstante, Chaves Nogales confiesa también que volar sentado en un cómodo butacón de cabina era, ya en su tiempo, algo que no entrañaba ninguna molestia ni heroicidad. Por su parte el inquieto y contradictorio ingenio de Giménez Caballero logra en ‘Sobre el signo avión’ uno de sus mejores artículos al hilo de un vuelo Madrid-Barcelona a comienzos de 1928. A Gecé no le interesa tanto describir sus sensaciones de viajero —algo que él consideraba ya usado y rutinario— como anunciar el «nuevo y radical punto de vista» que la experiencia del vuelo le proporciona, y que encuentra su mejor correlato en el arte cubista y surrealista. De este modo el aeroplano, «caballo de alas de los poetas», es el heraldo de un tiempo otro para la pintura y la lírica, un tiempo en el que ingenieros y poetas serán capaces finalmente de alumbrar una España «aviónica y transparente», recorrida de un cabo a otro sin escalas, sin límites geográficos ni obstáculos locales.

Ese tiempo nuevo llegó, efectivamente. Pero no para cambiar el paradigma de nuestras percepciones o de nuestras consideraciones sobre el arte y la historia, sino más bien para proveernos de un arma letal de combate a partir de 1936; y también, gracias al espectacular desarrollo de la industria aeronáutica, de un medio de transporte absolutamente rutinario en la actualidad al que el pasajero accede casi con indiferencia para arrellanarse en los estrechos asientos y engolfarse en sus móviles y portátiles o tomar el piscolabis que le sirve la azafata, sin prestar más que una despreocupada atención al espectáculo que se divisa desde las ventanillas. Si muchos de los escritores que engrosan el pasaje de Nuestro futuro está en el aire (título que Alarcón Sierra ha tomado con evidente atino de unos lienzos de Picasso) hubieran podido contemplarnos habrían asegurado que, desde luego, el futuro ya no es lo que era. Y que los sueños que soñaron no han de volver jamás, como por cierto aseguraba Modugno en la primera línea de aquella famosa canción. MARIO PÉREZ ANTOLÍN. CADA VEZ QUE MUERO (POESÍA REUNIDA) (Lastura, Madrid, 2021) por JULIO SÁNCHEZ Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus... Franz Schubert, Winterreise UN VIAJE DE INVIERNO POÉTICO La producción literaria de Mario Pérez Antolín destaca fundamentalmente en el campo del aforismo. Esta impresión salta a la vista cuando uno se acerca a su otra faceta, la poesía, campo en el que es algo menos conocido. La antología Cada vez que muero recoge su vasta obra poética (desde 1985 hasta 2016, incluyendo tres extensos poemas inéditos) y, en ella, el lector puede apreciar su evolución como poeta y como persona. En su obra, y este libro es una buena muestra de ello, tiene lugar un diálogo constante entre la reflexión y la emoción, el aforismo y la poesía, el sentido y la sensibilidad. Empiezo llamando la atención sobre un punto que, no por evidente, es menos importante cuando uno se acerca por primera vez a la obra de Mario: no es una lectura fácil, y mucho menos ligera. Cada vez que muero no es un libro para leer en el metro de camino al trabajo o en la sala de espera para hacer tiempo mientras llega tu turno en la consulta del médico, ni siquiera en la cama antes de dormir. En sus poemas de juventud apreciamos una poesía muy visual, de temática amplia y llena de metáforas, que evoluciona llenándose de elementos más propios de la filosofía o del ensayo. En algunos casos pasa por otra fase más descriptiva, en la que la observación de la naturaleza y la meditación conforman el núcleo central del escrito, destacando aquí una cierta escasez de adjetivos, rasgo frecuente en el autor. Esta intensidad necesita, por lo tanto, de cierto esfuerzo de concentración y complicidad por parte del lector, para que no se le escapen los infinitos detalles que aguardan en su lectura a la espera de ser descifrados y disfrutados. Hay en esta antología una riqueza temática que pocos autores alcanzan en su obra. Un tema bastante recurrente (basta con leer el título del libro) es la muerte, en algunos casos con un poso de derrota e incertidumbre como vislumbrando su propio final: «hoy no logro recordar en la habitación de qué hotel perdí la costumbre de presentir mi propia muerte». Cuando toca otros temas más amables, como el amor, lo hace sin embargo con un tono más puro, más sentimental: «a veces te miro y me recorre la espalda un río enorme de ternura»; sin embargo, en otras ocasiones se acerca al barro del deseo sexual más impúdico, donde el protagonista es su propio sexo. En sus poemas habla también de religión, desde un punto de vista más bien filosófico, poniendo en duda la existencia de Dios, pero con un profundo respeto; hay presentes referencias y personajes de las mitologías griega y romana de marcado carácter épico, y también escenas agrestes, en las que es la Naturaleza la que cobra vida y protagonismo, ya mencionadas arriba. Pero si algo se puede destacar tras la lectura de este libro es el marcado carácter ensayístico y narrativo que imprime el autor a toda su obra. Su fama literaria está basada sobremanera en el ensayo filosófico y en el aforismo, lo que se refleja en sus poemas de madurez. En ellos, el autor se pregunta sobre el sentido de su propia existencia y la del mundo que le rodea: «¿por qué ya no somos lo que seremos ni deseamos ser lo que antes fuimos?». Son poemas en los que predominan la duda, la incertidumbre, y el pesimismo existencial. Reflejan un cierto matiz de amargura, de resignación, de vacío y de muerte: «Podríamos probar a suicidarnos: yo, con tu ceniza, y tú, con mi silencio».

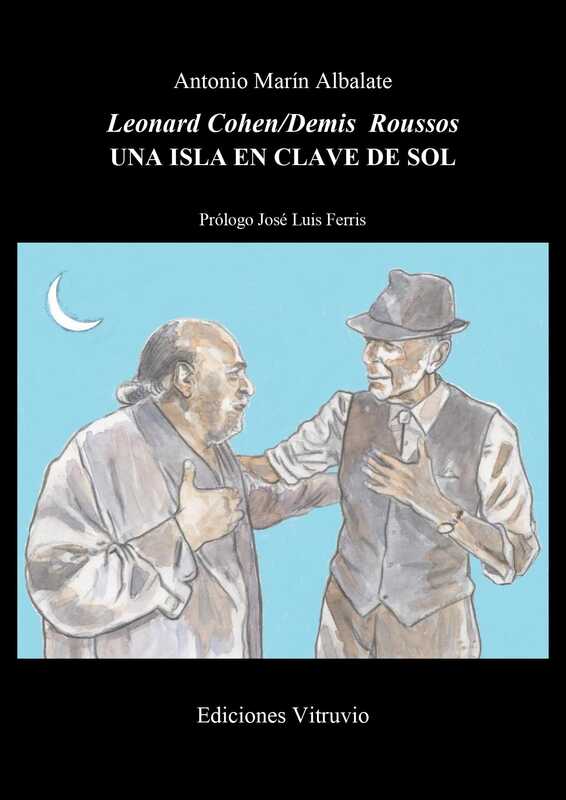

Muy en esta línea, el autor baja a menudo al fango de la existencia, de la realidad que duele, del sexo más mundano, y nos abre los ojos con un puñetazo literario que va directo a la boca del estómago. Aquí la poesía rasga la piel, abre las carnes y duele muy dentro. Al leer «Ayer soñé que la penumbra se deslizaba hasta mi almohada, recorría mi carne tibia y después me violaba» recordé el vértigo que sentí, y sigo sintiendo, cuando disfruté de Rompiendo las olas de Lars Von Trier, como si fuera el mismo cineasta quien escribe. Y de repente, como un extraño, en muchos poemas aparecen la sensibilidad y la luz y, con ellos, el amor. No es Mario Pérez Antolín un poeta galante o romántico, al estilo de Luis Cernuda o Ricardo Molina. Y, sin embargo, cuando entre deseos carnales e incertidumbres filosóficas aparece la temática del amor, surge la belleza, sensual y sincera, sin adornos y tremendamente musical: «Como la roca que vaga por el cosmos de una sustancia eternamente dichosa y fugitiva eres». Esta frase casi la puede uno recitar cantando. En la línea del amor, teje el autor una relación muy especial, llena de fascinación y sensibilidad, y tremendamente respetuosa, con las mujeres, en especial con la suya, Julia, cuyo nombre sobrevuela muchas escenas ya desde la dedicatoria inicial: «Quisiera, más que amarte, respirar tus huesos y oler tu sangre, y ser carne de la misma carne». La sensibilidad surge como de la nada y pone los sentidos a flor de piel. Así, lentamente, llegamos a De nadie, gran obra de madurez del autor. En cada uno de sus tres apartados se entremezclan, con verdadero brío, la mirada crítica frente a una sociedad llena de aristas y el pensamiento reflexivo tan cercano al aforismo. Lo hace con la mirada descriptiva y crepuscular de un poeta que observa la realidad como pocos, donde no faltan menciones a su propia muerte o, de nuevo con sorprendente sensibilidad poética, al amor. Amor (no siempre correspondido) y muerte en un viaje de madurez en el que el autor describe la incertidumbre y la soledad de vivir, como en un Winterreise (viaje de invierno) literario que bien pudiera haber compuesto el mismo Schubert. En este poemario final del libro es donde más se aprecia la evolución literaria y vital que se ha ido intuyendo a lo largo de todo el libro y sólo esta parte ya justifica la lectura de la antología. También muy musical es el cierre del libro, con Tres odas, tres extensos poemas inéditos que de nuevo entrelazan poesía y ensayo con la cadencia de una sinfonía. Como curiosidad final, cabe destacar lo acertado de los títulos. Es sabido que un buen (o mal) título puede suponer el éxito o fracaso de una obra. En este caso, tanto el propio título del libro como muchos de los poemas tienen un poderoso atractivo: Universo circular, Invocación al Sol, Poema de amor y muerte, por poner sólo unos pocos ejemplos, son una buena muestra de lo que viene a continuación. En conclusión, Cada vez que muero es una completísima antología que reúne no sólo la producción poética de Mario Pérez Antolín, sino su forma de entender la vida, la sociedad y la naturaleza en un viaje de invierno con sentido. Y sensibilidad. ANTONIO MARÍN ALBALATE. LEONARD COHEN/DEMIS ROUSSOS. UNA ISLA EN CLAVE DE SOL (Vitruvio, Madrid, 2021) por EUGENIO RIVERA EL CONTRATO DEL DIBUJANTE El móvil lo llevamos encima todos, como antes llevábamos el monedero. Lo hemos normalizado de tal manera que a nadie nos sorprende ya que tengamos en el bolsillo un trasto que, como la piedra de Sísifo, nos condena de por vida a una pena larga y onerosa. Para suerte nuestra el monedero, sin embargo, con la desaparición de la calderilla y la irrupción del plástico, ha ido perdiendo peso en proporción inversa. ¡Qué alivio! Aún así, ese ladrillo que llevamos colgado puede ser aún peor si se pone a sonar. ¡Cómo habría blasfemado el sufrido Sísifo si aquella enorme piedra se le hubiera puesto a gritar a voz en cuello mientras la llevaba trabajosamente a cuestas! ¡Pero, vayamos al grano! Cuando una tarde de otoño mi móvil empezó a sonar inopinadamente, la voz al otro lado del cable (¿qué cable?) convirtió aquel “ladrillo normal” en lo que siempre había sido: un artefacto propio de un film de ciencia-ficción de serie B o un vestigio fantasmal de un relato de literatura fantástica. —Hola, soy Antonio Marín. —¡Ah, sí! Esperaba tu llamada. Pablo me ha avisado... —Pablo era nuestro común editor—. —Me gustaría que hicieras la portada de mi nuevo libro... —¿Un poemario? —¡No! ¡Qué va! Es una pirada de olla mía... No sé si sabré explicártela... Y lo que es peor: no sé si te apetecerá hacerla... Es un libro raro... No sé... Una cosa extraña sobre Leonard Cohen y Demis Roussos... —entonces sí, la llamada, pensé, se podía estar produciendo desde Marte—. —¡Perdón! No te he entendido bien. Leonard Cohen ¿y...? —Demis. Demis Roussos... El cantante de Aphrodite Child. —¡Ah, sí! Ya sé que has escrito cosas sobre Serrat y Coppini... —se me ocurrió de pronto para no alarmar a mi interlocutor y buscar una excusa verosímil—. Y que te mola la música, pero no sé si... No sé... No... No lo entiendo. —No pasa nada... ¡Disculpa! —se había alarmado, era evidente—. Si no lo ves, lo dejamos. Ya, ya sé que es una pirada mía. Ya te lo había dicho, pero... ¡Pablo me ha insistido en que te llamara, que eres un tío de puta madre! —¡Leonard y Demis! —me había quedado a cuadros, pero la voz de Antonio sonaba inflamada de emoción—. —Sé que es una locura. Si ya Pablo me había insinuado algo, pero... Sí, ya sé que es una chorrada, que suena raro, pero me lo he pasado tan bien escribiéndolo... El libro me gusta tanto... —se vino arriba de nuevo—. ¡Leonard y Demis! —suspiraba—. —¡Y a mí! —escupí con indisimulado entusiasmo—. —¿Qué? —¡Leonard y Demis! ¡Qué pasada! —¿Me estás tomando el pelo? —Había cambiado drásticamente el tono—. —¡Leonard y Demis! —Pero, ¿vas a hacer la portada o piensas que estoy flipando? —Pues... ¡No y sí! Digo ¡sí y no! O ¡sí y sí! —me estaba haciendo la picha un lío—. Que sí que voy a hacer la portada y que sí que estás flipando. —tragué saliva—. Claro que la voy a hacer y claro que estás flipando... Y yo también. ¡Mándame el libro a mi correo en seguida! —¡Ahora el que estás mal de la olla eres tú! Pero claro que te lo mando. Te lo envío ahora mismo en PDF. —La voz de Antonio se empezaba a atropellar—. Es que yo he imaginado un encuentro ficticio entre Leonard y Demis en la isla griega de Hydra. Ya sabes que Leonard se fue allí con su Olivetti para pasar una temporada y escribir poesía y se tropezó con Marianne, una belleza noruega de la que se enamoró como un crío. Y entonces decidió dedicarse a cantar. No es difícil especular con que Demis y él se encontraran en uno de los garitos donde se movían las celebrities de la época. La traca final del libro es la fiesta que les reúne a los dos con Mick Jagger, Sofía Loren, Henry Miller y Allen Ginsberg. Imagínate: Miller tratando de meterle mano a la maciza de la Loren y Ginsberg con un pedo de la hostia dando el coñazo a todo el mundo —Antonio aullaba como un gnomo perverso—. ¡Leonard y Marianne en un concierto de Demis! Sería fantástico. —¡Y sería fantástico dibujarlo! Porque, aparte de la portada, yo puedo hacer también las ilustraciones del libro —ahora el que se atropellaba al hablar era yo—. Ya estoy viendo la isla y la escena de la apoteosis final, con Demis tocando el buzuki. ¡Qué pasada, Antonio! ¿Cómo se te ha ocurrido esta historia? —nos echamos unas risas al mismo tiempo—.

—Pues estas cosas mías... Es mi homenaje particular a estos dos fenómenos y a toda esa época mágica que tanto me gusta. Ya sabes que Leonard lideró aquel proyecto de CBS que salió con el título de ‘Poetas en Nueva York’ con poemas de Lorca musicados. Ojalá hubieran incluido la voz de terciopelo de Demis —volvió a suspirar—. —La portada del disco era de Úrculo, ¿verdad? Era magnífica. —¡Justo! Era un disco acojonante para el que Leonard compuso el ‘Pequeño vals vienés’, que le costó un huevo escribirlo. Estaban también Paxti, Lluís Llach, Moustaki y Theodorakis, Víctor Manuel y Donovan... ¡Un lujo! —Sí, lo tengo. Y en vinilo, como dios manda. El tema de Leonard es uno de los mejores. ¡Qué gozada! Eso sí, si me meto en este proyecto —bromeaba, por supuesto—, me tienes que invitar a la presentación del libro en Cartagena. ¡Jajaja! —Antonio, como Pablo, son los dos de Cartagena—. —¡Dalo por hecho, amigo! Os venís Pablo y tú, que voy a montar un pifostio guapo. Lo organizo con Antonio Fidel y El Cachorro y toda la peña dando caña con un concierto después. ¡Lo vamos a pasar de puta madre! —¡Joder! El sueño de Antonio, y el mío también, se acabó haciendo realidad cuando delante de los micros del café-bar Mister Witt, Pablo Méndez, editor de Vitruvio, rompió el griterío del público cartagenero de la sala al soltar aquello de: —Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estamos aquí para presentar un libro muy raro titulado Leonard Cohen/Demis Roussos. Una isla en clave de Sol del poeta Antonio Marín Albalate. Es una pirada de olla de Antonio, pero bueno... —Antonio y yo nos miramos desde cada uno de los extremos de la mesa con una sonrisa de niños traviesos que han hecho pellas—. En ese preciso momento el móvil, que llevaba en el bolsillo de la chaqueta, al vibrar me recordó aquella hermosa conversación entre los dos, unos meses atrás, que acabó por sellar nuestra complicidad de extraterrestres para siempre. La misma complicidad que seguramente Leonard y Demis debieron sentir una noche fuera del Tiempo y del Espacio en una rutilante isla del mar Egeo, la luminosa isla de la apabullante imaginación de Antonio. En aquel oscuro rincón y en aquel instante eterno, ajeno a la voz de Pablo y con una botella de cerveza en la mano, sentí una profunda alegría al formar parte de ese “extraño” proyecto de Antonio Marín Albalate. Nunca se lo agradeceré bastante. —¡Leonard y Demis! |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS