|

RAMÓN MUR. EL SUEÑO DE KIL. ALS 30 ANYS DE LA LLIBRERIA SERRET (Onix, Barcelona, 2015) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ & JORGE CERVERA REBULLIDA Ramón Mur Gimeno (Pamplona, 1944), autor, entre otras obras, de las novelas Huellas de herradura (2009) y Sadurija (1990), es un periodista que escribió para Deia o El correo de Bilbao, y también trabajó en otros medios audiovisuales. Forma parte de diversas entidades culturales del Bajo Aragón (desde el año 2002, comarca aragonesa en la provincia de Teruel. Su capital es Alcañiz) y es conocido por dedicar su tiempo y esfuerzo a dar a conocer todo lo que de bueno ofrece esa tierra. Estas páginas son, tal y como relató Mur, «un conjunto de crónicas inventadas sobre el Bajo Aragón, ambientadas en 1913 y en la época actual». Él mismo nos dejó una metáfora que ilustra bien su formato: «Si fuera un cuadro, sería un collage de novela, ensayo y crónica». Este libro nació cuando Octavi Serret, dueño de la librería Serret en Valderrobres (Teruel, España), en el enclave del Matarranya (comarca aragonesa de la provincia de Teruel. Su capital administrativa es Valderrobres), anunció su propósito de convocar un concurso sobre literatura rural. Tristemente, esta andadura comercial llegó a su punto final en 2020 debido a la caída de las ventas, lo que coincidió con sus cuarenta años de vida. Entre sus paredes tuvo lugar una intensa labor de activismo cultural, con presentaciones de libros, coediciones, jornadas, clubes de lectura y premios literarios en los que se empleaban las tres lenguas de Aragón: castellano, catalán y aragonés. Serret, que fue merecedor del Premi Nacional de Cultura de la Generalitat en 2009, el Búho en 2014, la Cruz de San Jorge en 2017 y el Cepyme Teruel en 2018, ocupa hoy sus días en el local de su antigua librería, reconvertido en tienda de delicatessen, ofreciendo productos locales. No olvidó su amor por los libros, y tiene una marca propia, Camins Serret, para continuar organizando actividades literarias con escritores. Al mismo tiempo, dedica tiempo a la gestión cultural mediante la asociación Ilercavonia Terra Nostra (entidad que se inició en 2015 en Tortosa, municipio de la provincia de Tarragona, en la comunidad autónoma de Cataluña en España). Puede que lo más indicado sea presentar a los tres personajes que vertebran la novela que no es novela, por su carácter collagiano, y que son, en cierto modo, quienes sostienen el edificio. Así pues, comenzaremos por Marcel Llompart, que es un homenaje al citado Serret. Llompart tuvo una cadena de zapaterías en Barcelona y otras ciudades. Va al único bar del pueblo dos veces al día, a la hora del vermut, que ya ha llegado la prensa, y después de comer para tomar un café y volver a leer los periódicos, en un entorno donde «la taberna es más importante que la escuela, el consultorio médico, la tienda o la iglesia». En lugar de acudir al que es el pueblo de su mujer a enclaustrarse y vivir una jubilación plácida, sí, pero anestesiada, Llompart sigue lleno de vitalidad y proyectos. Para ello, se fija en qué puede dar la tierra que lo rodea que sea susceptible de forjar un negocio, y llega a la conclusión de que quizá el mimbre y la cestería fueran los emprendimientos idóneos. Todos lo vieron una idea disparatada, pero él, lejos de desanimarse, compró bancales a bajo precio y puso los mimbrerales, los abasteció de agua apropiadamente, instaló la factoría en unos viejos pajares y utilizó los viejos lavaderos para su tratamiento. A los dos años pudo recoger su primera cosecha. El negocio funcionó muy bien y fue creciendo y dando empleo a una zona que lo necesitaba. Se percibe que Mur siente franca admiración por quienes inician un negocio en lugares apartados y luchan por él. Llompart comparte conversaciones, impresiones y proyectos con Pere Rebled, trasunto del propio autor y personaje completamente ficticio, un recurso que se permite el escritor para apuntalar en el libro una amistad que se basa en remar a contracorriente, ya que ambos personajes comparten una visión nada convencional de la vida y detestan los comportamientos acomodaticios. Finalmente, a la pareja se une Kil Bayod, un joven licenciado en Metafísica (rama de la filosofía, filosofía primera, ciencia primera...) que participará también en las conversaciones y en el día a día, dejando en la historia una visión más joven. El libro se estructura en un preámbulo y seis capítulos, estos últimos, de desigual extensión. Su estructura es circular, puesto que comienza y termina con una carta a Serret. El capítulo 1, «De ayer a hoy», da inicio con una rendida admiración al negocio del librero, en el que se entrevé el respeto que infunde su tesón por mantenerlo en pie. Lo compara con los regeneracionistas, movimiento que gozó de bastante predicamento cien años atrás, y como muestra pone la sociedad Fomento del Bajo Aragón (14 de noviembre de 1912, fecha de creación), «una de las más sobresalientes iniciativas de los regeneracionistas bajoaragoneses de finales del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX», según Mur (Entre pàginas, WordPress). Se trata en particular de la tala de árboles para llevar postes a fin que llegara la luz eléctrica en aquel momento, en el que ya había señales de preocupación por la naturaleza y unas consideraciones que podemos tomar como protoecologistas. Se recoge también que Fomento pagó el acarreo femenino, aunque las mujeres fueron peor remuneradas que los hombres, lo que deja también a la vista un feminismo en ciernes. En aquellos tiempos, cada tormenta dejaba sin corriente a los pueblos y la luz era un lujo que solo se instalaba en las habitaciones principales o de mayor utilidad. Resulta interesante la reflexión del autor de que llevó tantos avances que solo se pudieron digerir con el paso del tiempo. También recoge el hecho incontrovertible de que permitió trabajar en las horas nocturnas y, como contrapartida, impidió descansar como se debe, en la noche. Los personajes que intercala Mur a lo largo de la obra son ejemplificaciones muy atinadas del paisanaje que se puede encontrar en cualquier parte, no ya de España, sino del mundo. Es el caso de Lo tio Rafel, un indiano que regresó a su pueblo y puso una fonda. Al llegar desde el extranjero, sabía mejor que nadie que el mundo estaba cambiando, y dejaba patente que el malestar de los trabajadores por las condiciones de pobreza en las que llevaban viviendo años en la zona era más que justificado. La crónica del día del árbol, aparecida en Heraldo de Aragón (periódico fundado en Zaragoza, España, en 1895 por Luis Montestruc Rubio, 1868-1897, creador o instaurador del Partido Republicano Centrista), se transcribe entera. Hace referencia a esos primeros troncos que se colocaron para que llegara la luz eléctrica. Lejos de estorbar, se lee con deleite, igual que con deleite se bebe un vino añejo. Aparece también la consideración de que, en tiempos, la mejor literatura se podía encontrar en las páginas de los periódicos. Mur se explaya aquí en una explicación del periodismo actual, cuyo objetivo es «antes influir que informar». Relata, probablemente con conocimiento de causa, cómo muchos periodistas se convirtieron en empresarios de la comunicación, con lo cual pasaron a ser vehículos de opinión, y no transmisores de información. Piensan que deben «influir en la sociedad, sobre todo mediante la información sesgada, orientada, y mediante la desinformación». Memorable y para tener siempre presente cuando queremos informarnos es esta aseveración: «Sobran cientos de noticias, pero siempre falta una, y no por casualidad». No podía faltar la referencia a Motorland (circuito de velocidad, Alcañiz, Teruel, España) en este viaje por la historia, ya que el motor está en todas partes. Se incluye una nostálgica semblanza de las motos de los mineros, curas, médicos, boticarios y maestros de los años cincuenta del siglo pasado, que lograron cambiar el paisaje y las formas de vida, antes de que el desarrollismo español favoreciera el uso regular del automóvil privado. La mecanización del campo ya había dado muestras de que un gran cambio estaba por llegar con la desaparición de las caballerías para el cultivo de la tierra. En aquel momento, muchas personas tuvieron que escoger entre seguir en el pueblo, aprendiendo cómo funcionaban los tractores, o emigrar a la ciudad. La conclusión muriana es que los vehículos de motor son una necesidad incuestionable para el hombre del presente, pero también lo tienen esclavizado. Situado en Alcañiz, Mimbreral Llompart participaba como patrocinador. Prepararon dos réplicas a tamaño real en mimbre de las motos Honda y un baúl de mimbre en forma de moto para Yamaha. La operación de marketing fue un éxito, y derivó en viajes a Japón que ilustraron aún mejor el hecho de que los negocios tienen que moverse y publicitarse para prosperar. El capítulo 2, de título «Borrifalda», relata cómo era la vida en las masías en el siglo XIX, y que podríamos definir como muy miserable. Las meditaciones sobre la agricultura en España, «un sector del que hoy carecemos por desidia e incompetencia», son dignas de ser llevadas al ministerio del ramo o a la división europea que sea menester. Se habla de la corrupción, en la figura de lo tio Borrifalda, siempre arrimado a los poderosos. Es este un personaje que es otro hallazgo del escritor para funcionar como reflejo de tantos otros que podrían ser él. Es el que existe en cada comarca, en cada barrio. Baste decir que «se entendió con la CNT, pero siempre hizo buenas migas con la Guardia Civil». Sin dejar de lado cuestiones que consideramos, lamentablemente, «tan nuestras», se detiene Mur en lanzar dardos contra la burocracia, que se hace odiosa porque «es el freno de mano constante a la iniciativa». Un poco amarga es la risa que le surge al lector cuando aprecia lo acertado de la frase siguiente: «Sus sagradas escrituras son los boletines oficiales». También, en el recorrido por el territorio que nos ocupa, se hace una excelente presentación del Instituto de Estudios Humanísticos, una entidad cultural promovida por el Ayuntamiento de Alcañiz y la Diputación Provincial de Teruel. Allí acuden nuestros protagonistas a unas jornadas y toman contacto con los sabios que están invitados a dictar las conferencias sobre el mundo clásico grecorromano y la cultura humanística. El capítulo 3, «Más tierra da menos», sirve para presentar formalmente a Kil Bayod. Magníficas palabras surgen aquí sobre los profesores, cuya lista rememora Bayod llena de «simples lectores de libros de texto, recitadores de discursos ajenos memorizados, esclavos de la pizarra, paseantes por el aula...». Se pregunta cómo es posible que personas que no reúnen unos mínimos requisitos puedan estar impartiendo clase en las aulas. También realiza un alegato que concluye con que, para escribir bien, hace falta haber leído antes mucho. El capítulo 4, «A ti te conozco», se dedica a Desideri Lombarte, el escritor, que narra cómo entró, con esfuerzo de su familia, a estudiar en un internado. Se relata la vida allí, el régimen impuesto, los horarios, el sacrificio de la familia para que un hijo de padres humildes pueda progresar, vidas, en fin, en las cuales la abnegación y las penurias estaban presentes cada día. En el capítulo 5, «De los toros a la cofradía», conocemos a Elpidio, de Sanz Pinturas, S. L. A través de este personaje de la zona, otro acierto del autor, se tratará el hundimiento del sector de la construcción. Se ve cómo va sobreviviendo con pequeñas obras, con «chapuzas», de manera intermitente. La conclusión de Elpidio es demoledora: «Hay que trabajar para el Ayuntamiento porque allí pagan siempre, también tardan, pero, al final, cobras». Continuando con el mundo del motor, y en relación con la empresa de Elpidio, se nos pone por ejemplo la terminal de autobuses de Barajas, que estuvo alquilada a una empresa particular durante cincuenta años. El uso normalizado del vehículo particular hizo que no fueran tan necesarias las rutas de autobuses, por lo que se terminó dando un abandono de la estación. «Muchos pueblos, igual que se quedaron sin tienda, sin escuela o consultorio, han perdido el servicio de autobuses. A la sociedad de hoy se le quita, sin el menor miramiento, cualquier prestación social que no proporcione suculentos beneficios a quien la presta». La terminal era una auténtica ruina, llena de suciedad a causa del abandono de la empresa, a la que ya no daba rendimientos económicos. Tras mucho tiempo, se rescindió el contrato y se comenzaron unas labores de saneamiento que no se habían dado en sesenta años. Ciertamente, Mur también señala la inacción de la sociedad civil ante aquella desatención. Se relata también una corrida de toros en la plaza de Alcañiz a la que acuden los protagonistas, más como parte de la vida social y para conocer el ambiente que por verdadero interés en la tauromaquia, a la que el autor le ve un sentido en el pasado, cuando cumplía «el doble objetivo de dar divertimento a la población y de abastecerla de carne de vacuno en las fiestas». El autor presenta una divertida cofradía que no es una al uso. La Cofradía del Pradillo de Alcañiz, cuyo prior laico es Elpidio, el pintor, es una reunión de hombres de la zona que se juntan a menudo para almorzar y charlar de asuntos del interés de todos, y más concretamente, de la zona. De vez en cuando, invitan a alguien especial para que exponga proyectos innovadores para el progreso local. En determinado momento, convidan a Llompart para conocer su pensamiento y cómo ha podido llevar adelante su negocio de cestería. Llompart habla de saber dónde hay demanda y de exigir que haya buenas infraestructuras. La riqueza que se cree debe ser social, y hay que reinvertir lo ganado para crecer más. No deja sin tratar la desconfianza que encuentra el emprendedor en las ventanillas de Administración, que es terrible. «Para empezar a trabajar, yo no pido ayudas, sino facilidades». Él, por defecto, desconfía de las subvenciones y solo pide que no lo controlen. En el capítulo 6, «Agua amarga», visitaremos con Kil Bayod y una amiga las pinturas de la Val del Charco del Agua Amarga, un yacimiento rupestre que cuenta con unas pinturas prehistóricas de suma importancia. Posteriormente, soñará, y de ahí el título del libro, con que la gruta recibe muchos peregrinos, más que Dinópolis (parque cultural, científico y de ocio, Teruel) y Motorland, que en la zona se construyen nuevas urbanizaciones y carreteras, además de haber dos emisoras de radio y televisión y dos periódicos. Se pone en marcha un parador y llega un tren turístico. Igualmente, se establece allí una factoría automovilística, y son legión las empresas del sector agroalimentario. Como soñar es gratis, sueña hasta con el fin de la corrupción sistémica. Para terminar este capítulo y el libro, Rebled se dirige a Serret igual que al principio, y le hace partícipe de esas crónicas con narraciones y vivencias sobre el Matarranya. Confiesa que el relato es pura invención, pero que está cimentado sobre hechos reales. Los principales temas que aborda ya han sido expuestos. Entre ellos, destaca la despoblación del mundo rural, esta España vaciada, que se contempla como un desastre. Se puede ver en una cita del libro: «El abandono continuado en el tiempo es el peor bombardeo que puede sufrir cualquier núcleo de población».

Otro asunto muy presente son los avances, el progreso, que arrumba las costumbres y los modos de vida tradicionales y unidos a la naturaleza, ya que «el contacto diario con la naturaleza concede un plus de capacidad para reflexionar». Se pregunta y cuestiona el autor en varios momentos si la vida acelerada y tecnologizada no deviene en una pérdida de humanidad, y lo refleja en una cita de María Zambrano (intelectual, filósofa y ensayista española, 1904-1991): «Mientras la vida se llena de instrumentos técnicos, de maravillas mecánicas, de cachivaches de todas clases, el alma y el corazón se quedan vacíos...». Manifiesta también a menudo su rechazo a las ataduras de la burocracia, que impiden la creación sencilla y eficiente de negocios que puedan llenar de vida la zona. Estas tienen que convivir con gentes especiales con ganas de acometer nuevas aventuras empresariales, gentes con criterio propio, que no son convencionales, y que finalmente se ven muy solas, en ocasiones, víctimas de la falta de comprensión del entorno, del cainismo y de la envidia de sus propios convecinos. La cuestión lingüística siempre está presente en Mur. Su uso de las expresiones propias del terruño y su reivindicación de los tres idiomas que le son propios (aragonés, catalán y español) son una constante en el libro, ítem más, Llompart apuesta por la formación de sus empleados en catalán escrito para quienes solo lo hablan, inglés e incluso informática o música. El estilo del libro es singular, ya que determinados capítulos son un patchwork de textos propios y ajenos, aunque ello no es impedimento para que la lectura discurra agradablemente. Resulta, eso sí, un tanto desconcertante, hasta que se toma el hilo y se comprende el juego de espejos, la aparición de personas reales y de personajes basados en ellos. El lenguaje está cuidado y las conversaciones son de enjundia (de las que piden un lapicero para subrayar las grandes frases), así como las descripciones de los paisajes y del ambiente. Para concluir, resulta un libro recomendable para aquellas personas que deseen leer un texto ficticio, sí, pero bien sustentado y documentado, y a las que no les cueste sobreponerse a la desazón que producen tantas verdades dichas sobre nosotros mismos, sino que, más bien, tras meditar sobre esas realidades, sean capaces de echarse a la espalda las ganas de ser mejores y cambiar las cosas, de arriesgarse, como Llompart y Serret.

1 Comentario

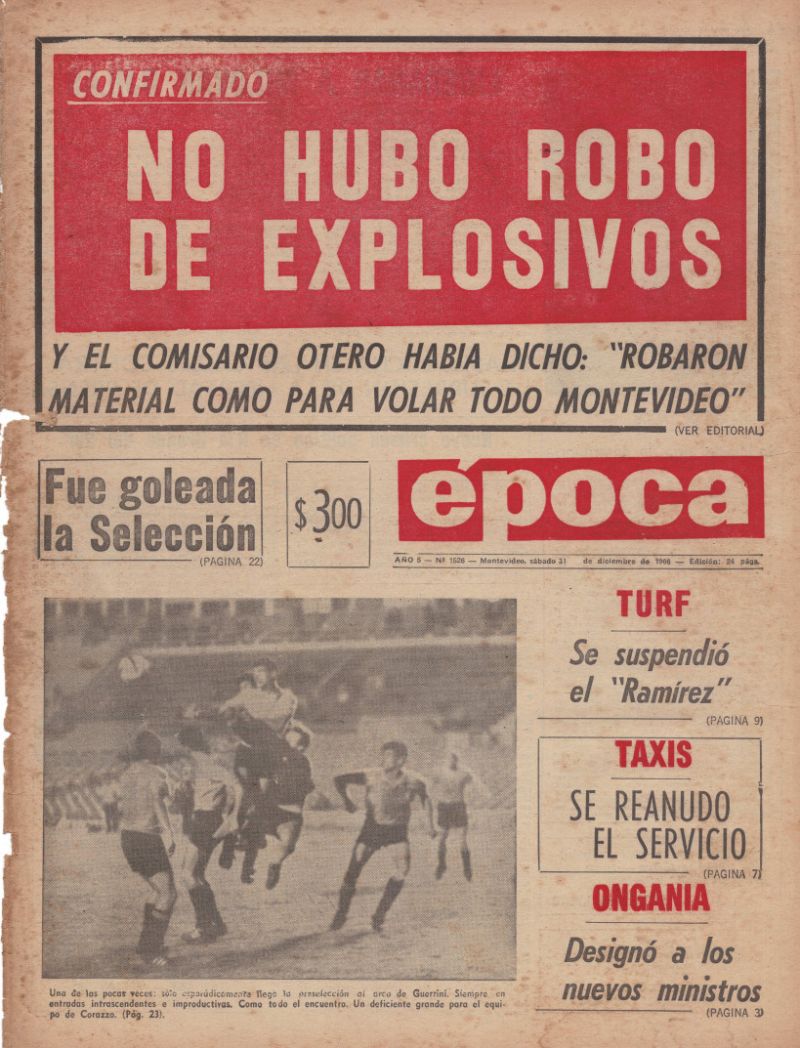

EDUARDO GALEANO. ESPEJOS. UNA HISTORIA CASI UNIVERSAL (Siglo XXI, Madrid, 2008) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ Nacido y fallecido en Montevideo (1940-2015), Eduardo Galeano ostenta el no oficial título de «último intelectual latinoamericano». Sería, por nuestra parte, tan osado confirmarlo como desmentirlo, pero su excelencia en cuanto a su riguroso patrón de pensamiento y su indudable cultura son innegables, bien es cierto que desde la tradición izquierdista y con el foco puesto sobre América Latina. Sus obras reflejan las vidas de los más vulnerables que fueron y son olvidados por el avance del progreso y la globalización. Su familia era una familia bien situada económica y socialmente. Él desarrolló diversos trabajos, entre otros, en sus comienzos, ilustrador y autor de caricaturas políticas. También viajó por y se estableció en diferentes países. Fue jefe de redactores en el semanario Marcha, donde colaboraban, entre otros, Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti, y director de Crisis. Del mismo modo, se encargó de dirigir el diario de izquierda independiente Época. Con el golpe de Estado del año 1973, resultó encarcelado, censuraron sus libros y tuvo que exiliarse (a Argentina y a España, entre otras localizaciones). Galeano, escritor y periodista, es conocido por Las venas abiertas de América Latina, valorada como una de las obras fundamentales de la literatura política latinoamericana, y por sus textos, artículos y ensayos contra el imperialismo, el colonialismo cultural y la defensa de la herencia indígena americana. Fue un abanderado del fútbol y escribió sobre este deporte cuando los intelectuales lo despreciaban por ser un asunto de masas iletradas. Entre los galardones que su figura atesora, constan el Premio Casa de las Américas por La canción de nosotros y Días y noches de amor y de guerra, los premios Mare Nostrum, Pellegrino Artusi y Grinzane Cavour, el premio Dagerman y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue nombrado primer Ciudadano Ilustre de los 165 países del Mercosur y fue también el primer condecorado con el premio Aloa, el Cultural Freedom Prize y el Premio a la Comunicación Solidaria, de la ciudad española de Córdoba. Fue investido doctor honoris causa de la Universidad de La Habana (El Salvador), la Universidad Veracruzana (México), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Guadalajara (México). «Creo que todos hacemos política todo el tiempo», declaró el escritor en su última entrevista en La Nación argentina. «En la vida cotidiana, aunque no lo sepas, estás todo el tiempo eligiendo entre la libertad y el miedo. Y eso, de algún modo, hace política. Aunque lo hagas en el mínimo, microscópico espacio de tu vida privada. A veces hay que aceptar, en lo que tiene de bueno, la pelea interior de los santos y los demonios. Una pelea sana, porque cada uno tiene su cielo y su infierno propio». Sin embargo, al autor de Bocas del tiempo no le gustaba reconocerse con opciones políticas determinadas. Galeano (Ediciones B, 2015) es una biografía del autor a cargo del periodista Fabián Kovacic, con el objeto de «relatar la vida y la obra de una de las figuras más destacadas de la literatura latinoamericana». De entre sus títulos, destacan la novela corta Los días siguientes (1963) y los relatos contenidos en Vagamundo (1973). Cabe resaltar aquí los tres libros que pueden tener una filiación más directa con el que es objeto de esta reseña, como Las venas abiertas de América Latina, su libro más conocido, publicado en 1971, cuando su autor contaba con 31 años de edad. Las venas abiertas de América Latina es un libro vigoroso, un viaje por Latinoamérica desde su descubrimiento y colonización hasta la del momento de la publicación. Queda patente el permanente saqueo de los recursos naturales por parte del Primer Mundo, así como del maltrato a sus habitantes, a los que él bautizó como nadies, con diferentes métodos. En una entrevista para el diario digital 20 Minutos el escritor argentino Marcelo Gullo observa que se da un ataque continuado a España «no por lo que hizo en América, que fue extraordinario, sino por haber llevado la fe verdadera al continente americano». En referencia a Isabel la Católica, dice: «Muchos españoles callan ante la ofensa que se le hace a España, a su historia o a la mujer más grande de su historia, que vive perseguida después de muerta por cuestión de grupos políticos que se oponen a que se le diga la verdad al pueblo: que fue santa». Joe Salazar, diputado estatal por el estado de Colorado, afirmó que no se debe conmemorar la fecha del viaje de Colón a América porque «desencadenó uno de los mayores tráficos de esclavos de la historia» y creó «un nivel de inhumanidad alrededor de los indígenas que existe hasta ahora». A Salazar se le olvidó, pienso yo, contar también, acto seguido, lo sangrientas que fueron, por ejemplo, en el siglo XX las inquisiciones mejicanas de la revolución y la rusa de la era staliniana. Para sustentar su posición, Salazar incluyó en el documento que presentó como proyecto de ley, tres párrafos de los escritos de Fray Bartolomé de Las Casas, importante dominico que fue el primer Obispo de Chiapas en México e incansable misionero que denunció los abusos que cometieron los colonizadores españoles contra los indígenas, no así los perpetrados por ingleses, angloamericanos o portugueses. De Las Casas describió que los españoles «actuaban como bestias voraces, matando, aterrorizando, afligiendo, torturando y destruyendo a los pueblos indígenas, haciendo todo esto con nuevos, extraños y variados métodos de crueldad de los que nunca se ha visto o escuchado antes». Relató también que cuando los españoles atacaban a los pueblos no tenían piedad de los niños, ancianos o embarazadas. Los acuchillaban y desmembraban «como si se tratara de ovejas en un matadero». Añadió que incluso apostaban para ver quién mataba mejor. De Las Casas señaló en sus escritos que los colonizadores perpetraron estos actos motivados por su «insaciable codicia y ambición» por el oro. Estos crímenes son presentados en la iniciativa de Salazar como «los actos inhumanos de Colón». De Las Casas, además de utópico era un farsante, ya que nunca confesó que, siendo soldado, mató a algunos de esos indios. De Las Casas propuso la esclavitud de los negros y la trata de negros para proteger a los indios. En Ensayo sobre las costumbres (1756), Voltaire reconoció que Fray Bartolomé de Las Casas exageró de forma premeditada el número de muertos e idealizó a los indios para llamar la atención sobre lo que consideraba una injusticia. Para Ramón Menéndez Pidal, «Las Casas se contradecía... Es una mente anómala que los sicólogos habrán de estudiar». «No tiene razón el de Las Casas de decir lo que dice y escribe y exprime (es un) ser mercenario y no pastor, por haber abandonado a sus ovejas para dedicarse a denigrar a los demás [...]. A los conquistadores y encomenderos y a los mercaderes los llama muchas veces tiranos robadores, violentadores, raptores; dice que siempre y cada día están tiranizando a los indios [...]. Para con unos poquillos cánones que el de Las Casas oyó, él se atreve a mucho, y muy grande parece su desorden y poca su humildad; y piensa que 169 todos yerran y que él solo acierta, porque también dice estas palabras que se siguen a la letra: todos los conquistadores han sido robadores, raptores y los más calificados en mal y crueldad que nunca jamás fueron, como es a todo el mundo ya manifiesto: todos los conquistadores dice, sin sacar ninguno [...]» (Se puede ver el texto en Real Academia de la Historia. Col. de Muñoz. Indias. 1554-55. T. 87. fª 213- 32). El español Fray Motolinía venía a decir, en síntesis, que de Las Casas era un fabulador sin fundamentos, que la acción combinada de la Iglesia y la Corona era una epopeya digna de encomio y que, para los desdichados toltecas, culhuas, chichimecas, otomís y tantas otras tribus, la llegada de los españoles había significado su verdadera dignificación (cfr. Antonio Caponnetto, Independencia y nacionalismo, Katejon, Buenos Aires 2016, 153 pp). Gracias a hombres como Las Casas el mundo había alcanzado a conocer más sobre las aisladas crueldades españolas que sobre el sistemático exterminio de los indígenas que hacían los ingleses y los portugueses en sus colonias. Se nos acusa del exterminio de la población indígena, mientras se silencia la aniquilación de los indios al Norte del río Grande por los angloamericanos. La obra Brevísima, de Fray Bartolomé de Las Casas, fue divulgada por toda Europa a lo largo del siglo XVII, en más de 50 ediciones. Traducida al latín, holandés, francés, inglés, italiano y alemán, sirvió de eficaz arma de propaganda contra España, en las guerras de los Países Bajos y de los Treinta Años. Todos los enemigos del Imperio Español y de la Iglesia de Roma, principalmente ingleses y protestantes, utilizaron las exageraciones y mentiras del padre Las Casas para intentar destruir la obra evangelizadora de España mediante la «Leyenda Negra». Para la historia queda como el fundador (con Reinaldo González Montes, exiliado español por profesar la herejía protestante, y Antonio Pérez, con su publicación las «Relaciones de Rafael Peregrino») de la leyenda negra, no de los derechos humanos. Muchas potencias extranjeras se ampararon en documentos de Bartolomé de Las Casas, fraile sevillano, para atacar a España. «Sabido es que la voluntad de Isabel, de Fernando, del cardenal Cisneros, de Carlos V, fue constantemente la de tratar con consideración a los indios», expuso en 1777 el escritor francés Jean-François Marmontel en su obra Les Incas, dedicada al rey de Suecia Gustavo III. En el codicilo que la reina Isabel otorga el 23 de noviembre de 1504, suplica a su esposo Don Fernando y a su hija Doña Juana que «no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, más manden que sean bien y justamente tratados y, si algún agravio han recibido, lo remedien». William Robertson en su History of America (1777), desaprueba a Fray Bartolomé de Las Casas como fuente histórica. Afirma que el Gobierno y la Iglesia de España habían siempre atendido los derechos de la población indígena. La política colonial española, según Robertson, no solamente se ha distinguido por su humanidad; en principio ha sido incluso económicamente razonable, lo que contrasta fuertemente con la opinión general. Robertson, el anglosajón, moderado representante de la Ilustración y hombre de la Iglesia, pudo reconocer la labor civilizadora y de protección realizada por la Iglesia española en América. El libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra (Siruela, 2016), se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, y en él la historiadora andaluza trata de desmentir que la conquista de América fuese un genocidio. Hubo mucha muerte, sí, pero debido principalmente a las epidemias demoledoras que se propagaron durante aquella época. Dice el padre italiano Giacomo Martina (1924-2012) sobre la conquista y la colonización: «Los españoles en América Latina desarrollaron sistemáticamente una penetración costera, y desarrollaron una auténtica obra educadora, que no se redujo a la simple exportación de instituciones y costumbres europeas al nuevo continente, sino que llevó a la creación de una nueva civilización, la civilización latinoamericana. La tarea, de alcance mundial, se llevó a cabo de manera sustancialmente positiva, si bien no faltaron culpas gravísimas cometidas a la sombra de la cruz. En todo caso, las condiciones de los indígenas bajo España fueron mejores que las de los pieles rojas en contacto con los anglosajones. Faltaba de hecho en los colonizadores españoles aquel racismo tan frecuente en los ingleses. »Por otra parte, estos habían emigrado con toda su familia, mientras que los españoles se encontraban sin mujeres de su raza; hecho que, si fuera causa de un peligroso descenso del nivel moral, facilitó, en una perspectiva más amplia, la fusión de razas. No conviene tampoco olvidar que a los colonizadores españoles les movían dos motivos bien diversos, aunque yuxtapuestos: la esperanza de una ganancia fácil y rápida, y el celo sincero, aunque no siempre iluminado, por la salvación de los indígenas. En la evangelización de los habitantes, se usó inicialmente la fuerza, y la conversión se confundía frecuentemente con la sumisión al nuevo régimen político; sin embargo, pasado el primer momento, se desarrollará una larga y frecuentemente eficaz obra de catequesis, de modo que las nuevas generaciones, crecidas en el nuevo clima, eran realmente, aunque tal vez superficialmente, creyentes... »Vale la pena notar que dondequiera que llegó España, surgieron naciones católicas... Como los españoles, también los ingleses desarrollaron una efectiva penetración en el continente y no se limitaron a una red de estaciones comerciales. Pero, a diferencia de aquellos, no establecieron ninguna relación de amistad con los indígenas, a los que rechazaron lenta, pero inflexiblemente hacia el interior, para exterminarlos después de modo incruento, pero eficaz (alcohol y otros medios). En la América septentrional no nació una nueva civilización con características propias, sino que importaron usos y tradiciones europeos». Una consideración, altamente significativa, sobre la leyenda negra. Solo España tiene leyenda negra y no la tiene, en cambio, ninguna nación del ámbito protestante; ¿por qué? Solo existe una posible respuesta. La importancia española en el mundo llegó a ser enorme durante los siglos XVI al XVIII. Su influencia cultural, política y militar fue universal y benéfica para el Orbe. Continuando con las obras de Galeano, la trilogía Memorias del fuego (1986) auna textos académicos, leyendas y mitologías propias de América Latina, y mereció el American Book Award que concede la Universidad de Washington. El libro de los abrazos, por su parte, está compuesto por casi dos centenares de relatos breves, que engloban literatura, sociedad, historia, política y religión en su continente de nacimiento. En una entrevista para la publicación argentina 7 días, Galeano afirmó que, con Espejos, su intención fue hacer algo así como «una historia universal contada desde el punto de vista de los que no han salido en la foto», retomando, así, en cierta medida, ese concepto de los nadies, pero, en esta ocasión, de todo el planeta. El título se debe a que, en los espejos, «uno se reconoce en otros, aunque esos otros ya no estén. De algún modo te reconoces en lo que amas o en lo que odias». Su estilo, a la hora de hacernos sumergir en esas pequeñas piezas de escritura, tiene su origen en Las venas abiertas de América Latina y Memorias del fuego, y que él definió como una manera de «contar el pasado de tal manera que se convirtiera en presente, para que el lector sintiera que eso que había ocurrido seguía ocurriendo mientras yo lo contaba». Se dispuso a emular, en cierto sentido, a Dios (del que afirmó que su deseo era conocerlo, pero sin morirse), y comenzó a realizar una lista, un gran inventario del mundo y de las historias que habían dado forma a la historia. He tenido la sensación, con su lectura, de que se trata de un listado, de un repaso íntimo y sin ánimo de convencer a nadie, de lo que ha sido la humanidad, como una fila de migas de pan en la que siempre descubres que hay asuntos que desconocías y que han ido marcando nuestro destino como especie. ¿Y tú? ¿Eres un anticuado con contenido o un envase vacío? Estamos en la plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor; el funeral, más que el muerto; la ropa, más que el cuerpo; el físico, más que el intelecto; y la misa, más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Así lo describe el periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien, con su gran talento para entender el mundo, logra ponerle nombre y apellido a uno de tantos pensamientos que predominan en la actualidad. Tanto envase tenemos que lo superfluo nos parece suficiente, hemos vaciado nuestra parte racional de nuestra caja de pensamiento para llenarla de migajas de información y prejuicios, los cuales solo pretenden implantarnos ideas de consumo y egocentrismo para seguir alimentando la premisa de fijarnos por encima y no a profundidad, desechando el fondo de las cosas, lo verdaderamente importante y esencial. Y es que cada vez es más común mirar con ojos que se cautivan con todo lo que resplandece a primera vista, mas recordemos que no todo lo que brilla es oro. Nos enganchamos con ideologías que resultan ser atractivas y de fácil salida, cuando, en realidad, poco a poco y silenciosamente, van dañando a la persona. Somos la generación que se destruye a sí misma y que persigue su declive, «solo los peces muertos van con la corriente», bien diría Diego Arranz en su libro que se titula con la misma frase, en donde muy atinado expone: «He llegado a la conclusión de que este mundo está loco, de verdad que sí. No entiendo a la mayoría de las personas, el por qué prefieren la estabilidad, la comodidad y no se atreven a salir de sus barreras del confort. Que se enfoquen mejor a conocerse a sí mismos y dimensionar de qué son capaces. No entiendo por qué siempre siguen la corriente, como peces muertos, y se dejan arrastrar por pensamientos de otras personas». Tal parece que la cultura del envase es para quienes siguen las masas en plena era de la posmodernidad, pues ir contracorriente está pasado de moda, quien no la acepte será llamado anticuado y retrógrado, ofensas de la que todos tratan de huir y no ser etiquetados, una verdadera trampa para quien se compra este discurso. Sin embargo, como bien señala G. K. Chesterton, «a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales». Afirma Eduardo Galeano en una entrevista publicada en La Nación (Argentina, 31-XII-2013): «Uno busca a Dios en los demás. O en la naturaleza, una bella energía del mundo, a la vez terrible y hermosa». «Fui muy creyente cuando era chico, muy místico. Y eso es como la borra en el fondo del vaso del vino, te queda para siempre. No es una cosa que se va; se transfigura, cambia de nombre. En el fondo, uno busca a Dios en los demás. O en la naturaleza, entendida como una bella energía del mundo, que es a la vez terrible y hermosa. ¿Dónde está aquel Dios que tuve de chico y un día se me cayó por un agujerito del bolsillo y nunca más lo encontré? Después supe que lo estaba llamando por otros nombres. Por eso la palabra Dios puede definir a la bella chica que nos trae estos cafés». «La verdad única no existe. Nada más en las cabezas de los nostálgicos del estalinismo, el dogmatismo que te dice que hay una única manera de entender la política o la solidaridad humana. O los que creen que este sistema que el mundo está soportando es el único posible».

Una frase común cuando se discuten opiniones, posiciones ideológicas y diversos temas, es la de que «nadie tiene la verdad absoluta». También aparece la frase cuando se discute de historia y de vida política, y en especial discutiendo asuntos de doctrina, con la intención de implicar una duda obligatoria. El alegado relativismo de la verdad permite a muchos suponer un derecho a poner en duda argumentos ajenos, contrarios a los suyos. Se trata de interpretación de datos, dichos y hechos. Tratándose de este tipo de análisis, decir que nadie posee la verdad absoluta puede tener algo de verdad, pues el ver las mismas cosas de diverso ángulo u óptica nos da diferentes percepciones de un hecho o cosa. Como dijo Calderón de la Barca: «Todo es según el color del cristal con que se mira». En el caso de la trayectoria histórica, y pasado algún tiempo, se dice que, de las guerras, la historia la escriben los triunfadores, y en eso hay mucho de cierto. Cuando se trata de dichos de personalidades o hasta de miembros de un mismo grupo o familia, de lo cual no existe registro alguno, también se alegan diferentes versiones «de la verdad de los hechos». Hasta aquí, la verdad es cuestión de interpretaciones o versiones, sobre todo, cuando son de segunda o tercera mano. También se aplica a interpretaciones científicas, por ejemplo, en donde se dan diferentes hipótesis sobre cuestiones discutibles. Y allí también resulta que, en lenguaje casero, «cada quien tiene su verdad». Pero todo esto es una manipulación lingüística, ya que NO es la verdad, es la suposición, la creencia, la convicción. Y cuando se habla de verdades a medias, no se trata de medias verdades, sino de mezcla de verdad y falsedad. Hay otro mundo en donde la verdad es única, y lo que cambia es la aceptación, negación o duda personal sobre la misma. La «verdad» sobre la existencia de Dios, por ejemplo, lo es, y es «única y absoluta», guste o no. Quienes niegan la existencia de la Divinidad creadora, no tienen otra verdad; no, tienen otra opinión, que es diferente. Porque la verdad no es cuestión de opiniones, o es o no es. Galeano publica el libro Espejos en el que revisa la historia de la humanidad hasta hoy, y lo hace desde la óptica de los hechos y de las personas menos conocidas, de los que no figuran en los diarios ni en las fotos. «Cada día, leyendo los diarios, dice Galeano, asisto a una clase de historia. Los diarios me enseñan por lo que dicen y por lo que callan. La historia es una paradoja andante. La contradicción le mueve las piernas. Quizá por eso sus silencios dicen más que sus palabras y con frecuencia sus palabras revelan, mintiendo, la verdad. De aquí a poco se publicará un libro mío que se llama Espejos. Es algo así como una historia universal, y perdón por el atrevimiento. “Yo puedo resistir todo, menos la tentación”, decía Oscar Wilde, y confieso que he sucumbido a la tentación de contar algunos episodios de la aventura humana en el mundo, desde el punto de vista de los que no han salido en la foto. Por decirlo de alguna manera, se trata de hechos no muy conocidos. Aquí resumo algunos, algunitos nomás». En ‘Diez razones para leer ‘Espejos. Una historia casi universal’ de Liset Hernández Vigo, 16/I/2019, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (Santa Clara. Villa Clara. Cuba): «Espejos esboza la historia de la civilización desde sus albores, para retocar temas tan variados como el racismo, la discriminación hacia la mujer, la literatura, las guerras, el hambre, la música y para reivindicar a personajes cuyas vidas han sido tergiversadas con el objetivo de responder a intereses particulares o borradas de la historia oficial». «Espejos... desmonta, por una parte, la visión eurocentrista del mundo con una exquisita ironía y ridiculiza a reyes, clérigos, duques, en fin, a relevantes personajes del Viejo Continente, sin importarle las opiniones de eruditos clasicistas, ni de los grandes manuales de la Edad Media. Ni siquiera los papas, “vicarios de Jesucristo en la Tierra”, según Inocencio III, se salvan de la crítica del autor». «El escritor hace gala de sus habilidades comunicativas al emplear un lenguaje periodístico, llano y espontáneo. Además de prestar especial atención a la otredad, Galeano pretende llegar a todo tipo de público, al menos al interesado en conocer sobre la historia y las verdades que han agitado a la civilización desde los tiempos de Adán y Eva». «El título es también profético. Los espejos del escritor reflejan la fatídica realidad: una realidad siniestra, cargada de traiciones, desastres, incomprensiones, guerras mentidas, mentirosas, prohibiciones sin sentido, muerte...». «En su conjunto, las casi seiscientas crónicas con que cuenta el volumen, resumen y condenan el montaje piramidal de la historia universal...» (Por Alejandro Gavilanes Pérez). En este libro se entremezclan los relatos que nos llevan, como sus propios títulos indican, desde la «Fundación del machismo», la «Resurrección de Jesús», «Las edades de Juana la Loca» o «La educación en tiempos de Franco» hasta «Los derechos civiles en el fútbol». En la bitácora Perdida entre libros leemos: «Esta es una de las obras más originales que he leído en mucho tiempo. En ella, el escritor uruguayo Eduardo Galeano nos propone un viaje por el pasado desde un punto de vista inédito, el de aquellos que normalmente han sido olvidados por la historia oficial. Así, en este libro se nos habla sobre todo de las mujeres, de los negros, y en general de todos aquellos que han sido explotados, maltratados, y anulados como personas a lo largo de los siglos. Una lectura que nos invita a reflexionar, a conocer una imagen nueva de la historia conocida, con la dureza que encierran esas historias trágicas que conforman el entramado de todo lo que nos ha precedido. La ironía, la crítica abierta, el humor, la lírica y la narración seca y áspera se mezclan en el estilo de Galeano, que demuestra con este libro ser sin duda uno de los grandes de la literatura actual». Galeano revisa en Espejos la historia de la humanidad hasta hoy, y lo hace desde la óptica de los hechos y de las personas menos conocidas, de los que no figuran en los diarios ni en las fotos. Como dice el subtítulo del libro, se trata de una historia casi universal, de un inventario general del mundo que aparece iluminado por este escritor capaz de enlazar lo cotidiano, lo poderoso y la denuncia con lo más sencillo, con el humor o con la más exquisita ironía. Espejos es un libro escrito en forma de relatos breves con la inconfundible voz de Galeano, una voz literaria, a veces poética, y siempre crítica, que hace que cada uno de estos casi seiscientos relatos breves (o crónicas) sea una pequeña delicia. ALBERT CAMUS. EL EXTRANJERO (Barcelona, DeBolsillo, 2021) Traducción: Mª Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ Albert Camus nació en Argelia en 1913. Su infancia ya vino marcada por ser un pied-noir, que era la denominación que recibían los hijos de los colonos franceses. Su familia no contaba con muchos recursos, a lo que se añadió la muerte de su padre durante la Primera Guerra Mundial, cuando Camus contaba con solo dos años. Pudo estudiar al verse beneficiado con una beca para los hijos de las víctimas de la guerra. Se dedicó al periodismo como corresponsal, ya que no lo aceptaron ni como docente ni como soldado a causa de la tuberculosis que padecía. Falleció en 1960, tres años después de haber sido merecedor del Premio Nobel de Literatura (1957). El extranjero (1942) fue su primera novela. Quizá La peste y La caída sean las más conocidas, pero, sin duda, esta primera incursión y presentación es gracias a la cual el autor halló su voz, su temática y su manera de expresarse. Su lista de obras incluye también teatro (Calígula y El malentendido) y ensayo (El mito de Sísifo y El hombre rebelde). «Uno de los grandes méritos de El extranjero es, según Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras (Alfaguara, Madrid, 2002), la economía de su prosa. Se dijo de ella, cuando el libro apareció, que emulaba en su limpieza y brevedad a la de Hemingway. Pero esta es mucho más premeditada e intelectual que la del norteamericano. Es tan clara y precisa que no parece escrita, sino dicha, o, todavía mejor, oída. Su carácter esencial, su absoluto despojamiento, de estilo que carece de adornos y de complacencias, contribuyen decisivamente a la verosimilitud de esta historia inverosímil. En ella, los rasgos de la escritura y los del personaje se confunden: Meursault es, también, transparente, directo y elemental». Sigue diciendo Mario Vargas Llosa en su obra: «Aunque es muy visible la influencia en ella de Kafka, y aunque la novela filosófica o ensayística que estuvo de moda durante la boga existencialista haya caído en el descrédito, El extranjero se sigue leyendo y discutiendo en nuestra época, una época muy diferente de aquella en que Camus la escribió. Hay, sin duda, para ello una razón más profunda que la obvia, es decir la de su impecable estructura y hermosa dicción». «El extranjero (opina Vargas Llosa en su libro La verdad de las mentiras), como otras buenas novelas, se adelantó a su época, anticipando la deprimente imagen de un hombre al que la libertad que ejercita no lo engrandece moral o culturalmente; más bien, lo desespiritualiza y priva de solidaridad, de entusiasmo, de ambición, y lo torna pasivo, rutinario e instintivo en un grado poco menos que animal. No creo en la pena de muerte y yo no lo hubiera mandado al patíbulo, pero si su cabeza rodó en la guillotina no lloraré por él». Para celebrar la histórica visita de Albert Camus a la ciudad de Nueva York en 1946, el actor Viggo Mortensen dio, en 2016, una lectura de la conferencia de Camus, La Crise de l’Homme (La crisis humana) en la Universidad de Columbia, el mismo lugar donde Camus pronunció la conferencia el 28 de marzo de 1946. En ella se dice, entre otras cosas: «Si no se cree en nada, si nada tiene sentido y si en ninguna parte se puede descubrir valor alguno, entonces todo está permitido y nada tiene importancia. Entonces no hay nada bueno ni malo, y Hitler no tenía razón ni sinrazón. Lo mismo da arrastrar al horno crematorio a millones de inocentes que consagrarse al cuidado de enfermos. A los muertos se les puede hacer honores o se les puede tratar como basura. Todo tiene entonces el mismo valor... Si nada es verdadero o falso, nada bueno o malo, si el único valor es la habilidad, solo puede adoptarse una norma: la de llegar a ser el más hábil, es decir, el más fuerte. En este caso, ya no se divide el mundo en justos e injustos, sino en señores y esclavos. El que domina tiene razón». El contenido de la misma causó fuerte impacto en Europa. Las pinceladas biográficas son de especial relevancia e interés en este autor. La orfandad a edad temprana, el sentimiento de no encajar en la sociedad circundante, su enfermedad, vivir una posguerra, etc., fueron traumas de gran calado, obviamente, que determinaron, en cierta medida, su visión del mundo. Nada tienen que ver la actitud de Camus (agnóstico, no ateo) y la de Sartre (afirmó que «aun en el caso de que Dios existiera, seguiría todo igual»; pero confesaba sin reparos que su conclusión procedía de premisas ya ateas, que es tanto como decir condicionadas por una determinada actitud acrítica previa). No es justo meterles en el mismo saco del existencialismo ateo. Camus anhelaba valores, sentido; Sartre quería ser creador de valores y de sentido, es decir, dios. Para Sartre, el ateísmo era una premisa dogmática y, en rigurosa consecuencia, el hombre una pasión inútil; y la libertad, una condena. A este respecto, es necesario incluir un apunte: pese a que se ha intentado explicar su obra partiendo del existencialismo, movimiento con el que se lo trató de ligar a causa de su relación meramente intelectual y disquisitiva con Sartre, él rechazó formar parte del mismo. Su obra no era una defensa del absurdo de la existencia, sino un testimonio de que el mundo solo responde con el absurdo a la inquietud del corazón humano por encontrar el sentido. «Albert Camus (en palabras de Fernando Arnó) se planteó siempre desde la honestidad intelectual que su obra literaria no era una respuesta a la cuestión del sentido de la vida, sino una reflexión en voz alta sobre la incapacidad del mundo para dar una respuesta satisfactoria». En aras de la razón científica hay que preguntar: ¿la nada se ve?, ¿cómo afirmar que el principio y el destino de cuanto existe es la nada, si la nada no es experimentable, si carece de toda magnitud, dimensión, en una palabra, de existencia?, ¿cómo afirmar la existencia de la nada sin contradicción?, ¿cómo afirmar que el destino del hombre es la nada, si la nada, nada es; si no se puede saber nada de ella? Camus rompió relaciones con su amigo Jean-Paul Sartre, quien había simpatizado con las teorías stalinistas. La cuestión del sentido era la cuestión de Camus, al extremo de afirmar: «No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. La decisión sobre si vale la pena vivir o no... es la más urgente de todas las cuestiones». No le faltaba cierta razón. Camus era un pensador respetable, como diría Spaemann, no un agnóstico que trivializara el problema del sentido de la vida. Reconocía honradamente que la filosofía del absurdo era impracticable, incluso inimaginable. Se daba cuenta de que, sin duda, unas conductas valen más que otras. «Busco el razonamiento que me permitirá justificarlas», declaraba en 1946, a un periodista de Lelitteraire. Hoy sabemos que el buscador de sentido lo halló. Lo conocemos gracias al pastor de la iglesia metodista Howard Mumma, quien, cuarenta años después de la muerte por accidente de automóvil de Albert, ha revelado una parte sustantiva y sustanciosa de las conversaciones que mantuvo con él en París. La editorial Voz de Papel, dentro de la colección Veritas, las ha publicado en un libro titulado El existencialista hastiado. Conversaciones con Albert Camus (Madrid, 2005, con prólogo de Daniel Sada y estudio introductorio, semblanza muy ilustrativa del nobel francés, de José Ángel Agejas, 180 páginas). Una de las últimas palabras de Camus a Mumma: «Amigo mío, ¡voy a seguir luchando por alcanzar la fe!», que desmonta tantos clichés fabricados sobre el autor de La peste y tantas otras biografías que desconocemos en su entraña. Con la publicación de este testimonio de primera mano, se presta al mundo intelectual contemporáneo una múltiple lección. Ahora la lectura de Camus se convierte, para el estudioso, en la lectura de un buscador de sentido, largo tiempo insatisfecho; que busca y no encuentra. Procura incluso apartar de su mente la cuestión, se limita a preocuparse de su prójimo sin saber por qué, como el doctor Tarrou. Tras múltiples frustraciones y desalientos, EL SENTIDO le sale al encuentro. En cuanto a su creencia en Dios, Camus afirmó en 1956, en una entrevista publicada por Le Monde: «No creo en Dios, es verdad. Y, sin embargo, no soy ateo». Comprendía que, si no hay verdad, de leyes solo queda la de la selva. Intentará encontrar un sentido para Sísifo, para todos los sísifos del mundo: el hedonismo. La estructura de la obra es sencilla, pues se divide en dos partes. La primera contiene seis capítulos y, la segunda, cinco. En la primera, se nos presenta a Meursault, el protagonista, y a las personas a las que conoce y con las que mantiene alguna relación. Camus entra directamente en harina a indicarnos cómo es el carácter de Meursault con una frase que cualquier profesor de escritura consideraría idónea para empezar un libro: «Mamá se ha muerto hoy. O puede que ayer, no lo sé». Su progenitora vivía en una residencia de ancianos, lo que le valdrá a su hijo todo tipo de reproches y admoniciones. Lo cierto es que esto no afecta al protagonista, algo que perciben el director del asilo, el conserje y un amigo de su madre. Tras el sepelio, regresa rápidamente a Argel. Allí se reencuentra con Marie, una antigua compañera de trabajo con la que inicia una relación ese mismo día. También se desplegarán datos sobre el aludido carácter de Meursault a través de sus vecinos, Salamano y Raymond, así como Masson, amigo de este último. A raíz de un problema que, todo hay que decirlo, se crea Raymond, y en el que Meursault trata de ayudarlo, tiene lugar una refriega, a resultas de la cual el protagonista comete un asesinato, que desembocará en la segunda parte, en la que veremos a Meursault en la cárcel, a la espera de juicio. Aquí serán tres los personajes que destacarán: el abogado, el juez y el cura, cada uno en un aspecto. El resultado del juicio es una condena a muerte. Toda la narración transcurre en primera persona, en un lenguaje sencillo, medido, sin florituras, aunque se entrevé un cierto lirismo en algunos momentos, de los que el autor no abusa nunca («El atardecer, en aquella comarca, debía de ser como una tregua melancólica. Hoy, el sol rebosante que estremecía el paisaje lo tornaba inhumano y deprimente»). Si es una obra breve, cuyo estilo no es particularmente bello, si los personajes y la acción están bastante simplificados, ¿por qué es un clásico? ¿Qué bondades son, entonces, las que la han encumbrado de tal forma? No cabe duda de que esta respuesta está en las disquisiciones de tipo moral y social: aquí tiene cabida el maltrato hacia las mujeres, que el sistema no reprende, y hacia los animales, que tampoco cuenta con una reprobación; incluso diría que existe un cierto maltrato laboral. Meursault carece, podría afirmarse, de brújula moral en tanto en cuanto no cree en Dios ni en una vida después de esta; no le da importancia a las convenciones sociales o maneras de actuar de los demás; acepta la muerte de su madre sin mayor complicación, igual que lo hace con el hecho de que su novia lo ame y desee casarse con él, pese a que él, naturalmente, no llegue a sentir ese amor. El único sentimiento que observamos llega al final: «[...] noté que había sido feliz y que seguía siéndolo. Para que todo se consumara, para que me sintiera menos solo, me quedaba por desear que el día de mi ejecución hubiera muchos espectadores y que me recibieran con gritos de odio». Meursault decide no mentir, no fingir. ¿Para qué debería hacerlo, si todo le resulta ajeno? Él cumplía con las convenciones, en cierta forma (tenía sus rutinas, que nos relata, y era un trabajador puntual y eficiente), y lo único de lo que se lo podría acusar es de relativizar todo hasta el extremo. No se cuestiona nada, no busca significados ni trascendencias. Meursault encontró una manera de estar aislado, tranquilo, funcional e impasible, al margen, pero eso no resultó suficiente: se juzgó su personalidad y su modo de ser y el veredicto fue que era culpable por no adaptarse y por no mentir, por no decir las palabras que los demás querían que pronunciara. No he podido evitar recordar, al leer El extranjero, otra obra, situada, en su caso, en el extremo opuesto, que es Crimen y castigo, de Dostoievski. Aunque Raskolnikov asegura no sentirse culpable por el crimen cometido, ya que, a su entender, el asesinato ha sido moralmente justificable, lo cierto es que la presión social resulta determinante para que acabe confesando. Vive un auténtico martirio externo que acaba repercutiendo en su conciencia; al no lograr desligarse, como sí lo consigue Meursault, de todo el mundo exterior, el alivio llega con la confesión, mientras que, para Meursault, la admisión del delito es tan solo un trámite más que no lo afecta en absoluto. Bibliografía

—Todd, O., Albert Camus. Una vida, Tusquets, Barcelona, 1997. Traductor: Mauro Armiño. —Lottman, H., Albert Camus, Taurus, Barcelona, 2006. Traductora: Inés Ortega. JAVIER CASTILLO. EL JUEGO DEL ALMA (Suma de Letras, Barcelona, 2021) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ Javier Castillo, a sus treinta y tres años de edad, fue en 2020 el tercer escritor más vendido de España. Terminó su primera novela, El día que se perdió la cordura, a los veintisiete años, con menos de dos horas al día, el tiempo libre que le dejaba su profesión como consultor, pero orgulloso de ella. Entonces, contactó por primera vez con más de una decena de editoriales que nunca llegaron a responderle, por lo que optó por autopublicarse en la plataforma de venta online Amazon al precio de tres euros. Dos semanas después, El día que se perdió la cordura era ya número uno en España y el nombre del autor aparecía junto al de Ken Follet y Pérez-Reverte. Hoy, dicha novela espera la trigésimo cuarta edición y las otras tres que ha publicado desde aquella, ya de la mano de Suma de Letras, han conocido todas ellas el primer puesto en ventas durante más de ocho semanas consecutivas. A pesar de este fenómeno, Javier Castillo no ha sido un autor especialmente aclamado por la crítica. Su obra general se ha descrito como «consumo rápido», un entretenimiento algo falto de maestría y arte, lo cual, en contraste con su éxito, no parece ser meritorio de una atención literaria, ni en el buen sentido, ni en el malo. Ante esta situación, aunque inicialmente Castillo se mostró algo decepcionado por no haber logrado despertar el interés de sus colegas, dice, en mi opinión algo soberbio, estar «feliz» por poder ceder la publicidad que la crítica suele ofrecer «a otros autores que lo necesitan más», en sus propias palabras, en lugar de asumir con humildad que su éxito tan popular podría deberse más a su estilo ameno y ligero y no tanto a una verdadera destreza literaria, igual más suculenta para la crítica. Con este breve e inicial inciso sobre el autor, podríamos decir que ya nos hacemos una idea del perfil al que nos enfrentamos una vez abrimos alguna de sus novelas. Javier Castillo es un autor con sus más y sus menos, quien, a pesar de haber superado el millón de ejemplares en ventas, levanta opiniones muy contradictorias con cada una de sus novelas, ausentes en el frente literario, y dispares entre los lectores. Se abre el debate acerca de la verdadera naturaleza de sus obras, si son, hoy por hoy, ya un mero producto comercial o si pueden considerarse arte literario. El juego del alma es una de ellas. La crítica generalizada presentará contrastes y no es difícil comprender ambos puntos de vista. En mi opinión el regusto es bueno, no excelente, pero merece la pena por el escaso tiempo que consume su lectura. La sinopsis, sin spoilers, tal y como la venden, presenta a través de cuarenta y nueve capítulos a una chica de quince años crucificada a las afueras de Nueva York en el año 2011 y a Miren Triggs, periodista de investigación del Manhattan Press, quien recibe una misteriosa carta con una fotografía de otra adolescente maniatada y amordazada con una anotación: «Gina Pebbles, 2002». La trama se desplegará con Miren Triggs y Jim Schmoer, su antiguo profesor de periodismo, quienes tratarán de resolver el misterio entorno a la chica crucificada y a la foto, qué les sucedió, quién envía la foto y si ambas historias están relacionadas, adentrándose en una institución religiosa en la que todo son secretos. Esta trama, de primeras, resulta tan intrigante como tópica y plantea de salida una serie de reparos que no se ven decrecentados por el esfuerzo comercial invertido en su publicidad, pero una vez dentro, sorprende gratamente, no en exceso, pero lo suficiente.

El inicio de la lectura resulta algo complejo debido a una serie de saltos, en el tiempo y entre personajes, no demasiado intuitivos, pero el lector enseguida comprende por el desarrollo de los acontecimientos que realmente es la mejor forma de seguirlos, y le atribuye una estética peliculera que a muchos gustará y a otros les producirá el efecto opuesto. Del mismo modo, Castillo emplea un cambio de persona en la narrativa, entre tercera y primera recurrentemente que acompaña la lectura de forma armoniosa y dinámica, y que, en mi opinión, sí está más lograda. En cuanto a la madurez de la obra, comienza a notarse la experiencia más pulida del autor, quien teje una trama detallada que gira sobre los acontecimientos más de lo esperado y que libera con gracia una serie de pistas para implicar al lector cuyo control requiere de unas habilidades literarias que solo un autor con dicha experiencia podría manejar. Sin embargo, los habrá seguramente quienes crean que abusa de los recursos a falta de una calidad real, y es que el resultado final, aunque no malo, es flojo. En este sentido, entendería que quien no guste detenerse demasiado a analizar el trasfondo, encuentre en esta pieza algo de lo más elemental y plano. Con relación al ritmo, tan bien manejado por otros autores de thriller mencionados entre estas reseñas, no es el punto fuerte de Castillo, pero tampoco entorpece la lectura, más lento al principio, mejor llevado en la segunda mitad, manteniendo el vilo necesario, aunque sin conducir al lector a ese punto angustiante de no retorno. Lo más destacable, en el sentido positivo, de esta obra serían los personajes. Jim representa esa dualidad tan humana del hombre demasiado serio que en realidad lo daría todo por lo que ama, en este caso ellas, su compañera y su profesión. Miren Triggs, por otra parte, y quien aparentemente ya protagoniza otra obra del autor que todavía no he tenido el placer de leer, sufre una evolución propia del ser más humano, como mujer, amante, madre... Como persona en definitiva y como periodista e investigadora, capaz de vencer cada pena para superarse a sí misma y continuar con la vista al frente, dejándose llevar. La relación entre ambos personajes es además fascinantemente natural y entregada, inspiradora incluso, y Castillo no se queda corto con el resto del elenco, contribuyendo a sumar carga emocional a través de sus misteriosas personalidades. Aunque, por añadir otro pero, igual abusa en exceso de algún drama forzado. En conclusión, podríamos decir que El juego del alma es una obra correcta, que, a pesar de caer en más de un tópico y no resultar sobresaliente en prácticamente ningún aspecto, sí ofrece un rato de lectura entretenido y ligero amenizado por unos personajes contundentes y una trama que entremezcla abiertamente la condición humana con la religión, la fe y el amor. Castillo, a pesar de no ser un Autor, con mayúscula, de esos a quienes merece la pena estudiar en profundidad en su arte al completo, no es tampoco poco meritorio de su éxito comercial y se convierte, a través de ella, en un digno director del cine escrito. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS