|

VEGA CEREZO. LO SALVAJE (Raspabook, Murcia, 2017) por ALBERTO SOLER SOTO TODO LO QUE NO ES SELVA Gloria a Dios por las criaturas moteadas. Gerard Manley Hopkins Pertenencia, placer, identidad, animal, parto, encuentro, sanación, brutalidad, olor, herida, senectud, sexo, cueva, gozo, caza, fuego, muerte, cuerpo, bestia, canción, criatura, instinto, grandeza, daño, tierra, madre, madre, madre, madre… Lanzo sobre la mesa palabras que esbocen una semblanza del último poemario de Vega Cerezo. Las miro y pienso que componen un collage atrayente pero incapaz de superar la foto de cubierta de la fotógrafa neozelandesa Niki Boon, salvaje como el libro de Vega, agreste, natural; o el insuperable texto de contraportada de la argentina Claudia Masin —autora a su vez del prólogo— cuyo principio no puedo evitar reproducir: Lo salvaje, el tercer libro de poemas de Vega Cerezo, es como una de esas piedras deslumbrantes que buscábamos de niños en la tierra. Esas que algunas raras veces aparecían entre otras vulgares, apagadas, semejantes entre sí, piedras que no ofrecían —a nuestros ojos necesitados de belleza— ninguna forma, ninguna arista, ningún color ni textura memorables. Pero quién no recuerda haber dado un día, sin esperarlo siquiera, con esa: la hermosa, la extraña, la diferente a todas las demás… Gestionar el asombro de la propia experiencia es siempre un combate con lo inefable; una lucha en la que, para intentar generar conocimiento o tal vez por supervivencia, algunos seres vivos —los poetas— desprenden un líquido biográfico para que otros podamos beber de su universalidad: una coordenada vital ajena en la que sentirse acogido, reconocido. Bienvenidos a Lo salvaje, bienvenidos a Vega y a la intimidad de su cueva. Bendito calor del cubil. En su tercer poemario Vega Cerezo se adentra en una dualidad, investiga la animalidad para delimitar aquello que nos hace humanos. Reivindica la felicidad que habita en lo salvaje, en el olvido de lo humano, el sosiego animal de la inconsciencia de la muerte. Pero por otro lado este alejamiento permite de algún modo una mirada más certera sobre la tragedia humana. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Somos la certeza de ese tránsito. Se reconforta la Vega-animal en el olor de sus cachorros, en los machos de morro azul. Encuentra su salvación en la llamada familiar de la naturaleza y huye así de lo trágico; lo trágico —¿hay algo más humano?— que Vega consigue nombrar desde lo cotidiano. Como si cada noche al llegar a casa pudieses verte con los ojos de tu propio animal latente. Como si cada poema encerrara un gran dolor pequeño. Hay aquí por tanto una caída de la Historia. La poeta cae, abandona la consciencia y se despoja para recuperar lo bestial, en una transposición metafísica juguetona pero profundamente eficaz, conmovedora. Lo interesante de este bellísimo viaje que dibuja Vega Cerezo es que desde este parámetro selvático lo humano, lo biográfico, brilla con más fuerza si cabe y uno siente vislumbrar poderosas verdades genéticas: «Todo lo que no es selva es muerte».

Levantad orgullosos las garras. ¡Aullad! Lo salvaje es esperanza.

1 Comentario

PURIFICACIÓN GIL. A LA LUZ DEL AGUA (Raspabook, Murcia, 2016) por CARMEN PIQUERAS Pronto hará dos años que tuve el honor de presentar el primer libro de Puri Gil, A la luz del agua, en el Museo Ramón Gaya de Murcia. Desde entonces ha tenido un interesante recorrido, no exento de alguna polémica. Hace unos días, reunidas un grupo de poetas, y sin embargo amigas, alguien comentó (excusatio non petita…) que la crítica que se vertió entonces sobre el premio Libro Murciano del Año, galardón que obtuvo el poemario que nos ocupa, no era sobre el libro en sí, sino sobre el premio mismo, que, quizás, se apropia indebidamente de todos los libros publicados cada año en la Región de Murcia, para elegir con discutible criterio al mejor. La pena es que la polémica surgió, desafortunadamente, un año en el que el jurado del premio tal había acertado con el libro elegido. (Advierto que no creo en las listas ni en considerar un libro como el primero entre muchos, dada la fecundidad de esta tierra en lo que a literatura se refiere; criterios, como esa parte de la anatomía que no se debe confundir con las témporas, hay a montones, pero sí afirmo que A la luz del agua estaba entre lo bueno, y muy bueno, publicado en 2016). Y, hecha esta aclaración, entremos en materia. Alguien podría pensar que Puri Gil es una autora tardía, sin embargo, mantengo la opinión de que los libros que interesan simplemente llegan en su momento, cuando están en sazón, como es el caso: Un aroma de melocotón trae / el aire que viene. / La nueva cosecha iluminará la casa. Firma la autora con su nombre completo, Purificación Gil. Purificación, rotundo, sonoro y contundente. Sin duda, nos parece correcto, hay momentos en la vida que tienen algo de iniciáticos, un antes y un después, un presentarse ante los demás con tal arrojo que precisan de cierta solemnidad. Purificación, por tanto. Sin embargo, todos los que la tratamos, los que tenemos la suerte de contar con su amistad, los que sabemos de su sencillez y su bondad, rasgos de su carácter esenciales en su escritura, conocemos a la poeta como Puri; su padre, tan presente en este libro, la llamaba María Pura. En fin, distintas apelaciones, distintas voces que comparten raíz y definen radicalmente la virtud de su poesía: la pureza. En su segunda acepción define el diccionario de la Real Academia pureza como cualidad de puro, es decir, libre y exento de toda mezcla de otra cosa, y así es la poesía que encontraremos en este libro, poesía nada más, poesía nada menos. Hace años le discutía yo a menudo al gran Ginés Aniorte una afirmación que él defendía sin fisuras: que no hay poetas mayores y poetas menores, solo poetas o no poetas; entonces me parecía que esto no era así, que había una clasificación: allá en lo alto los mejores; y luego, toda suerte de criterios valorativos hasta llegar a donde nos encontramos la mayoría, la tropa —y a mucha honra, que a pesar del desprestigio y la proliferación de escribidores, siempre será mejor andar recluido perpetrando versos que dedicarse a apedrear gatos o a concejales de urbanismo, por poner dos ejemplos—. Volviendo al asunto, con el tiempo he entendido lo que Ginés quería decir, son las obras de los poetas verdaderos las que alcanzarán una cima extraordinaria o permanecerán perfumando los valles, obras mayores o menores, pero serán hijas de poetas verdaderos o no serán. Y Puri es una poeta, no hay en su obra mezcla de otra cosa, impostura o artefacto. Creo que para acercarnos a la poesía de Puri es conveniente saber que nació en Alguazas en 1964, dos datos a tener en cuenta por varias razones; la primera, sus raíces, que —como en el hermoso prólogo que da la bienvenida a la lectura, Dionisia García enumera con acierto— son el limo del que se nutren sus versos: tierra, luz y agua, luz que fluye, agua que ilumina, tierra que acoge, que sostiene y alimenta; elementos presentes en gran número de poemas que, bellísimamente captados por Pedro Serna, cuya generosidad e intuición hicieron posible la sugerente y delicada portada del libro, un volumen con las hechuras y la buena factura a las que ya nos tiene acostumbrados la editorial Raspabook, componen una parte esencial del poemario. La segunda razón de importancia es la fecha de nacimiento de la autora, porque este es un libro generacional, sí, un libro escrito por una mujer que, como tantas otras de su generación, es una mujer de frontera, una pionera. Las mujeres de los sesenta y primeros setenta —y algunas antes, y algunas después—, somos las últimas que conocimos una ciudad-huerta que empezaba a desaparecer bajo la falsa creencia de que progreso y asfalto es un binomio infalible, y las primeras que dijimos basta a la imposición de horarios (a las diez en casa), a poner la mesa y a hacer las camas, aunque hubieran miembros varones en la familia, porque ya no éramos, como se nos había considerado hasta entonces, menores siempre. Ahora, de manera generalizada, estudiábamos, a veces con mayor aprovechamiento que nuestros hermanos, “os”, y teníamos claro que queríamos un trabajo asalariado y buscábamos en los hombres compañeros y no protectores. Vivimos los últimos coletazos de la dictadura y nos mojó como agua de mayo la llegada de las libertades de las que tendríamos que ser urgente y justamente beneficiadas, así como responsables, hacedoras, colaboradoras necesarias. Nos encontramos en la frontera entre la Era Gutenberg y la Era Google, entre ser las eternas cuidadoras de nuestros padres y asumir que nuestros hijos desarrollarán su vida, quizás, a miles de kilómetros de nosotras. Las últimas educadas y socialmente sojuzgadas por una moral religiosa rancia y machista que aún se resiste a desaparecer del todo y las primeras que han podido vivir su experiencia espiritual, cualquiera que ésta sea, en el ámbito de la privacidad y la libre conciencia. Las primeras que empezaron a viajar, en toda la extensión del término. Pues bien, con todos estos mimbres hace Puri su cesto de poemas transparentes sobre el lugar donde nació y vivió una infancia como soñada, algo de onírico, de inconsciente colectivo, tiene esa baldosa cuyo calor todavía percibimos, Aún conservo en las piernas el calor de la baldosa, / en la puerta de la casa de mis padres, las piedras de los campanarios que se tiñen de malva al anochecer, cuando el cielo es un alboroto de golondrinas y una leyenda de luciérnagas, Son asilo de palomas, / y en primavera cobijo de golondrinas, el rumor de las acequias que la mano de un pintor ha hecho perdurable para que Heráclito siga considerando que ni el agua que nos besa, ni nosotros, los de entonces, somos los mismos, Lo fugaz entrega a cada pintura, / lo que está, / cuanto se irá por naturaleza, / y aquello que el hombre transforma. / Irremediablemente.

Un sueño del que todos participamos al cruzar las puertas de Ayasuluk, Roma, Estambul, al atravesar el estadio de Olympia ciegos de sol y de amor. Cuántos dioses acompañaron tu recorrido. / Yo, ahora, me arrepiento de no haberlo hecho; / de no haber cruzado contigo la gloria. Todos ellos temas eternos, mil veces cantados y, aun así, incombustibles, nuevos siempre en cada nueva experiencia. Y la experiencia de nuestra poeta nace del cariño filial, de aquellos que no estando ya, están todavía, Debajo de los sueños sólo / encuentro estrellas apagadas / y tu ausencia, a ella no me acostumbro, crece en el de su compañero en el amor y en la vida, y perdura en el de sus hijos, que ya están dando muestras a su vez de querer contarnos el sueño de su vida a través del arte. Todo esto encontramos en el arca de vida siempre renovada que es A la luz del agua. Y, bien, para finalizar, dejo aquí un poema que para mí encierra ese momento inefable en el que descubrimos que estamos en presencia de un milagro del que ya nunca podremos desprendernos, como el de encuentro entre Purificación Gil y las palabras. DE MAGDALA Deseo acercar mi paso a la estela de tu túnica, —le dijo—. A la espera estoy. Ya no puedo abandonarte, —le contestó—. No recojas tu cabello; un fino velo lo protegerá. No te desveles por voces desconocidas; sólo sígueme Y aprenderás la verdad en el camino. ¡Qué necio pensamiento lanza piedras a la inocencia! Es un lujo tu presencia a mi lado: porque me has elegido, serás eternidad… SEBASTIÁN MONDEJAR. LA PIEL PROFUNDA (Raspabook, Murcia, 2017) por ANTONIO MARÍN ALBALATE DESLINDE De lo que nunca os cansa claro que estoy cansado. De lo que os cansa siempre claro que no me canso. Este poema, fechado en 1924, es de Antonio Oliver Belmás, pero bien pudiera haberlo escrito Sebastián Mondejar. Es más, yo creo que lo escribió él, mucho antes de nacer, por boca de Antonio. Estoy convencido. Porque Sebastián tuvo otras vidas anteriores como poeta, al igual que las tendrá, pasado mucho tiempo, cuando sea otro. Nació en Murcia en 1956 y es un músico-poeta y viceversa, como también es pintor de paisajes y personas. Aunque antes ya había leído Un camino en el aire (Tres Fronteras, 1994), la primera vez que supe de él fue con El jardín errante, libro galardonado con el XIII Premio de Poesía Antonio Oliver Belmás, publicado en 1999 también por Tres Fronteras. A finales de los noventa solía yo frecuentar Murcia. Allí residía, entre otros amigos, el periodista José Antonio Martínez Muñoz, quien me hablaba mucho y muy bien de Sebastián Mondéjar, tanto en lo humano como en lo divino. Y es que cuando escuchas recitar a Mondéjar acompañándose con su música es imposible no quitarse el cráneo. Su palabra y su actitud de poeta exento de vanidad deja en evidencia a ciertas voces (jóvenes y no tanto) que, locas por agarrar un micrófono allí donde se tercie, lo ponen todo perdido de “yoísmo”, acaso soñando bustos futuros con cagadas de paloma o soñando calles con su nombre, o vaya usted a saber… Y no digo más que lo que no digo, como Alberti escribiera. Sebastián Mondéjar es alguien de quienes todos deberíamos aprender. Sencillo y profundo como la piel del poeta que habita en el músico, nos la pone de gallina (la piel) si lo leemos, como debe hacerse, dejándonos llevar por las buenas vibraciones de su voz. Toda su obra es puro latido. Tras la plaquette Coplas de arena (Emboscall, 2002), su siguiente libro se titula La herencia invisible, que recibió el accésit del I Premio de Poesía Los Odres en 2008 y fue publicado por Calambur. En la cubierta de su quinto libro («No hay quinto aniMalo», como dijera Aute), La piel profunda, nos encontramos con la buena semilla del pintor Antonio Gómez Ribelles, y en su interior, el fruto lírico.

Partiendo de André Gide, cuando dice que «lo más profundo del hombre es su piel», Mondéjar nos regala un manojo de emociones envueltas en su propia piel. Poemas breves, por los que tanto me inclino (el más largo, el que da título al libro, está divido en cuatro tiempos, o sea que, si lo miramos bien, son cuatro cuartos para un largo); poemas para pensarlos, de tan sencillos, hacia lo hondo de un ‘Silencio vivo’: «Sólo yo escucho / la sinfonía del cactus / en mi balcón»; poemas de mar y lebeche: «sopla un lebeche ardiente / que pule las arenas»; para desnudarse del cuerpo —«en la noche de siempre / me desnudo del cuerpo»— o para vestirse —«me visto cada día / con todo lo que soy: mi piel, mi ropa, / mi casa, mi ciudad»; poemas para pájaros solitarios —«siempre hay un pájaro / cantando en una rama / que nadie escucha»; poemas de tracción —«surcan el cielo / largas filas de nubes / todo se mueve», de autorretrato —mientras hago la comida / me pongo siempre buen jazz / el alma también cocina»—, de deidad —«no hay dios que nos salve / hay un dios que está a salvo / ése es mi dios»—, de concordia —«ya no camino: danzo / sobre la piel del mundo»—, de moon river —«media luna en el balcón / ¿dónde estará la otra media? / me espera en la habitación»—; poemas de evolución —«avanzar en el caos / procurando que el caos / nos abra paso»—, de la piel profunda —«recorro mi esqueleto, que un día será polvo / me zambullo en mi sangre, llama pura»—. Poemas, al cabo, de un poeta de verdad, sin artificio alguno, que sabe que la poesía forma parte de la vida y que aspira a ser buena persona y, por tanto, a ser buen poeta como a ser buen padre o buen amigo. Difícilmente ser poeta y buena persona suele darse. Podría contar con los dedos de la mano los que yo conozco. Pero eso es otra historia que dejaremos para un aquelarre presidido por Alejandro Hermosilla sentado en mitad de la nada con un Martillo en la mano… Gracias, Sebastián Mondéjar, por existir. CARMEN PIQUERAS. VEINTE PELÍCULAS DE AMOR Y UNA CANCIÓN DE JOHN LENNON (Raspabook, Murcia, 2017) por VEGA CEREZO Es mi andar discreto e indiscreta es mi alegría. Antonio Vega, ‘Palabras’ Tus ojos son la patria / del relámpago y de la lágrima, decía Octavio Paz en su poema ‘Tus ojos’. Escribo rodeada de árboles y silencio sobre la mesa que yo misma restauré este verano con paciencia artesana, unas líneas que alcancen a poner en palabras lo que tan locuaz y hermosamente Carmen Piqueras ha edificado con sus versos en Veinte poemas de amor y una canción de John Lennon. Lo hago mientras Antonio Vega suena de fondo y bebo vino blanco. Les parecerán detalles menores, pero no lo son; por el contrario, responden a una ceremonia orquestada para la ocasión: elementos imprescindibles para este ejercicio de encuentro que me propongo emprender y que tantas veces nos han reunido a ambas en tardes de charla. Me une a la poeta una inmensa admiración por su trabajo, un amor incondicional hacia ella y un lugar común que nos contextualiza y reinventa: nuestra playa, La Torre de la Horadada. No es poco: el Mediterráneo por patria, la amistad por bandera y la admiración por la luz. Y en este universo de plenitudes, pongo —al margen de tales subjetividades—, mis ojos de lectora apasionada, de mujer y poeta para hablarles de Carmen Piqueras y su último poemario, Veinte poemas de amor y una canción de John Lennon, editado por Raspabook. Carmen Piqueras envejece bellísimamente: en lo humano y en la tinta. Sus poemas, amasados desde lo más pequeño y cotidiano, desnudos de artificios, nos llevan a la única patria que reconoce a estas alturas de la película: el amor. Lo hace desde la ternura, la derrota del tiempo, lo doméstico y la soberbia; sí, también desde la soberbia. En ese juego difícil de hilar ella cose con maestría y construye, desde su educación cinéfila, un lugar reconocible para el lector que va más allá de la trama del celuloide sin perder el poso de memoria que individualmente guardamos de tal o cual película. Escribe en ‘Un hombre tranquilo’: Todo eso fue, y más pero antes de eso, fue la abundancia de tu boca que tú, hombre prudente, imperturbable, negaste a mi codicia. La universalidad de la cinta llevada a sus ojos, a su memoria y, a su vez, cobijo de nuestros anhelos y derrotas. La ausencia del padre, por ejemplo, versada con rabia e impotencia en ‘En el nombre del padre’, deja al descubierto la fragilidad ante nuestro propio dolor, incapaces de convocarlo a nuestro capricho. O, quizás, sí, es posible —sería tan curativo, tan propio de él, del que fue antes y luego—, viene a tu sueño para proponerte una reconciliación, viene para perdonarte y ser perdonado, para recuperarte y que lo recuperes, para nombrarte albacea de su memoria, viene para exigirte, en nombre del amor que te profesó sin límites en vida, que te dejes de culpas que él no culpa y que llores, que llores, que llores. El paso del tiempo, la necesidad urgente de recomponernos en un entorno natural, el amor ausente, al fin, del látigo y la adrenalina de los comienzos, la difícil complicidad de ser dos sin dejar de ser uno, la primacía de la ternura y la patria del sexo cálido armado en la rutina de los años: nuestras ruinas hechas castillo y delirio. Y el cine: la vida reinventada en tramas ajenas. Algo de esto tiene la poesía, ¿no?: sentir como propia la emoción de otro. Escribe en ‘Dublineses’: Cae, indiferente, la nieve sobre los vivos y los muertos mientras unos ojos infantiles atraviesan el tiempo clamando lealtad para el amor. Quizás, incluso, por encima del amor, de la ausencia, del canto a la amistad, de toda la generosidad que los versos de Carmen Piqueras destilan; la voz solitaria de la autora dialoga —omnipresente— con sus propios monstruos y grandezas. Son múltiples los ejemplos de esa generosidad y gratitud. Cito, por ejemplo, Memorias de África por la celebración personal que para mí representa. Imposible no descubrir en ellos el préstamo fértil de la juventud y su añoranza. El libro, armado con sublime intelecto, construye una memoria propia a través de la visión cinematográfica que se transgrede para ser plural y se presenta dividido en dos partes: “Veinte poemas de amor y una canción de John Lennon” y “Programas de mano”. La primera en verso y la segunda, en prosa poética. El conjunto ejemplifica un ejercicio de acomodador, magistral. Creo, honestamente, que es tarea tan compleja escribir un poemario, como hacerlo habitable al lector. En ese ejercicio de habitabilidad hay un talento tan alto como el que se precisa para la construcción de los poemas. Esta grandeza no es labor sencilla. Las siete partes en que está dividida la primera acaban con un extenso poema: ‘La canción de John Lennon: In my life’, muestra contundente de oficio y belleza y que ella dedica a Antonio Nicolás, su compañero en la vida y el amor.

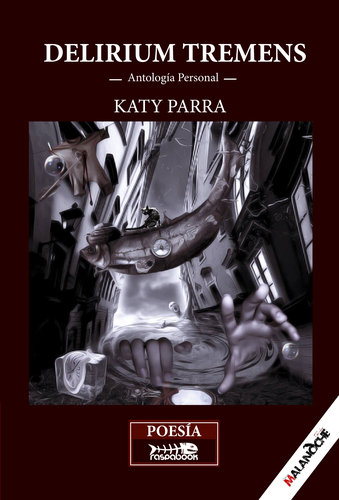

No obstante, el lector tiene a continuación “Programas de mano”, un divertimento en prosa poética que nos deja hallazgos como este ‘Metrópolis’: Vivir no es un infinitivo. Es un gerundio de futuro imperfecto. Así hasta dieciséis textos que dialogan con dieciséis películas en esta segunda parte. Alabo la generosidad de la poeta que, incluso en su palabra final “END”, nos trae a Panero, redondeando así todo el armado. Todas las palabras son la misma que se inclina hacia muchos lados, la palabra FIN, la palabra que es silencio, dicha de muchos modos. Porque es un FIN que incluye a todos en la única tragedia, la que sólo se puede contemplar participando en ella. En fin, querida, deseo envejecer como vos: con las manos llenas de belleza y lucidez. Gracias por tanto y tan bueno. KATY PARRA. DELIRIUM TREMENS (Raspabook, Murcia, 2015) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Delirium tremens, de la poeta Katy Parra (Murcia, 1964), es la primera entrega de la Colección Malanoche, una ambiciosa iniciativa de la editorial Raspabook, consistente en la edición de antologías personales de algunos nombres ya consolidados de la poesía española actual. La edición está limitada a 171 ejemplares numerados, y Toño Jerez es el director de esta colección que toma el nombre de su programa radiofónico. Katy Parra recorre en Delirium tremens sus cinco libros publicados (Síntomas de olvido, Espejos para huir hacia otra orilla, Coma idílico, Por si los pájaros y La manzana o la vida) y completa el volumen con una breve colección de poemas llamada Carteles de trastienda (Premio de poesía de humor Jara Carrillo) y con un conjunto de veintitrés inéditos escritos entre 2010 y 2015. No voy a detenerme a realizar un análisis diferenciado de cada una de las siete partes de este libro. En primer lugar, porque nos llevaría a un terreno más cercano a lo académico que al de la reseña. En segundo lugar, porque hay una unidad estilística y temática que permite leer esta antología como un solo libro, sin que el lector aprecie saltos o vaivenes al pasar de una parte a otra. Parece que Katy Parra tenía muy claro qué debía ser su poesía ya desde su primer libro, y para ella la poesía es, ante todo, honestidad, rigor, precisión y lucidez. No hay grandes alardes técnicos, pero sí una precisión métrica que se mantiene fiel a la tradición del heptasílabo y el endecasílabo, sin caer en la superstición del contador de sílabas, dejando que el sonido fluya con naturalidad entre el verso libre y el verso blanco. El personaje que aparece tras la lectura de Delirium tremens es el de alguien que, ante todo, se mira a sí mismo, se analiza y se juzga, sin adornos, sin poses aprendidas, y que asume su dolor como un apellido, como un órgano más de su cuerpo: «Alma todo hacia dentro / hacia afuera la muerte y la derrota». Katy Parra se muestra como una poeta haciendo sombra. Hacer sombra es un entrenamiento de boxeo: el boxeador se planta frente a una pared para enfrentarse a su propia sombra, para luchar con esa imagen de sí mismo proyectada en la pared. Hay mucho de ese ejercicio en este magnífico libro. Derechazos lanzados a su propia mandíbula, intentos de zafarse de los golpes que esa íntima oscuridad que la persigue eternamente le lanza una y otra vez, y que son encajados con orgullo y con ironía de buen perdedor. Nadie puede vencer a la sombra. La victoria está en la manera de enfrentarla y está, sobre todo, en la manera en que aprendemos a mirar luego hacia fuera, hacia el mundo, con el recuerdo de los golpes dados o encajados: «Adónde acudirán / ahora tus palabras? / ¿Contra qué oscuro cielo / vomitarás tu ira? // Sin tregua, sin testigos, / sin oración ni dios que te libere, / tu boomerang retorna / con más fuerza si cabe / de la que lo arrojaste contra el mundo». Digna iniciadora de una colección llamada Malanoche, Katy Parra se mueve desde su propia noche hacia la oscuridad del mundo y viceversa: «En noches como ésta / los balances no ayudan demasiado. / Los recuerdos te escupen a la cara / y desde algún lugar del corazón /te arrojan trapos sucios. / No grites. A estas horas / no ha de escucharte nadie. // Sería preferible / que a golpes de martillo / desclavaras tu culpa de las cosas que amas. // No busques una excusa para retroceder /ni pongas esa cara de perro apaleado. / La noche te ha elegido y eso es todo. / Sabes que no hay salida de emergencias». Cuando, desde la oscuridad de su guarida, junto a sus gatos, mira hacia la calle, es el mundo el que recibe sus golpes: certeros, afilados, demoledores. Sabe el boxeador, entrenado en la imposible lucha contra su sombra, que tampoco pueden sus pequeños puñetazos derribar a un rival tan duro como el mundo; pero en su esencia está el mirar como quien golpea, como quien busca el punto débil y lo ataca con precisión: «La vida es una puta caprichosa. / Primero te convida a sus habitaciones, / después, sin previo aviso, se desdice / y te deja plantado, / con el alma en un puño / como un triste payaso sin oficio / y con los pantalones por el suelo». A veces se siente el peso de la derrota, la tentación de la renuncia, al reconocer lo inútil del empeño: «Renuncio a la ceguera permanente / de cuantos no disponen de sus lágrimas, /de los que no se atreven a levantar la voz / y renuncio también / a este trasfondo inútil de palabras / que quieren defender lo indefendible». Pero el espíritu de lucha siempre permanece, como permanece una actitud de compromiso y de denuncia que unas veces lanza elegantes golpes que dignifican al luchador: «Detrás de las paredes que nos roban, / quedarán encendidos los retratos / de los que defendieron con su vida / nuestro derecho a ser / humanos en un mundo de escombro y cataclismo». Otras veces, el boxeador, cegado por la ira y por el ataque brutal del enemigo, se viste del Miguel Hernández de trinchera, y se lanza a golpear enfurecido y sin control para humillar al adversario: «Señores y señoras: / Gusanos y gusanas del fascismo, / esta noche levanto mi puño con orgullo / y grito, ¡basta ya! / Nosotros no nos vamos a rendir. // Señoras y señores: / ¡váyanse ustedes a la mierda!». Es un ejercicio de locura: hacer sombra, hacer poesía. Desdoblarse, mirarse a sí mismo como a otro; hablar solo, alejarse de uno mismo, mirarse y juzgarse sin misericordia. Hay mucha locura en Delirium tremens. Hay miedo a la locura, a la soledad de vivir pegado a una sombra que te habla y te golpea: «Reconozco que ya no reconozco / quién es ese fantasma / que invade los espejos / y mis habitaciones». Y hay también una ironía que el púgil ha elegido como arma defensiva frente al combate amañado que es vivir y ser consciente: «¿Viaja en este tiovivo algún psiquiatra?».

Y hay también amor, y delicadeza, porque hasta el más aguerrido boxeador se quita de vez en cuando los guantes para acercarse al otro que promete una caricia. Hay amores que empiezan («Eran las tres en punto, / pero pudo haber sido cualquier hora. // Primero confundí tus manos con las mías, / después supe que todo / era ya irremediable. // Azul, contra la espera más azul, / amanecí en tus ojos, / inundada de pájaros».) y (muchos) amores que terminan («Solo somos dos sombras, / que, contra la pared / y a la luz de las velas, / perfilan su derrumbe»). Y hay silencios de amores rotos («La tarde se me ha puesto / romántica y lasciva. / No me atrevo a llamarte, / pero he puesto tus fotos / frente a mí, en la pared. / No quiero morir sola».) y de engaños, y conversaciones donde el amor termina («Lo siento —me dijiste—, / y la tarde cedió como una sombra / buscando su destino entre el escombro».) y recuerdos de amores que ni siquiera llegaron a ser. Y hay, sobre todo, una poesía sincera, visceral e irónica («Si supiera qué hacer con mi vida, no la tendría, / la habría subastado o malvendido. / La habría canjeado por canicas azules o tal vez / por una cafetera. / Cualquier cosa que sirva para huir, / por ejemplo, una escoba».) que encuentra una voz totalmente personal, que no original. Habrá quien piense en Blas de Otero, en determinado poema, especialmente en aquellos que recurren a la simbología religiosa: «Esto de andar a ciegas con la fe / me está dejando el alma en carne viva». Habrá quien piense en Ángel González cuando Katy Parra mira la sociedad para darle fuerte a sus defectos con sus ganchos de ironía: «FELICIDAD: Imprevisible dueña de los cuentos / que acaban en un baile de salón con música y perdices. / Muchos te llaman Gloria, Amor, Luz o Esperanza, / pero yo te llamo puta —con todos mis respetos—, / porque me dejas sola cuando te da la gana, / sin un maldito beso que llevarme a la boca». Pero todas esas influencias son solamente las fibras que forman un músculo que trabaja para dar sus propios golpes, y su forma de golpear es única, y merece la pena entrar en esta batalla, aunque salgamos con algún ojo morado. NATXO VIDAL GUARDIOLA. ÍCAROS DESORIENTADOS (Raspabook, Murcia, 2015) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Natxo Vidal entró en la publicación con el accésit del Premio Dionisia García en 2006 con el poemario Atrás no es ningún sitio (Universidad de Murcia, 2006), al que siguieron Sal en los ojos (Los papeles del sitio, 2012) y La niña que jugaba a la pelota con los dinosaurios (Huerga y Fierro, 2013). Colabora habitualmente con revistas literarias como El coloquio de los perros y aparece en antologías. Es profesor superior de música en el conservatorio de Elche en la especialidad de Trombón. Este es su cuarto poemario, pues, editado en esta ocasión por la editorial Raspabook, editorial murciana que, junto a otras, está llenando el espacio de papel de la poesía en tiempos de crisis y de desprecio oficial. Ícaro, reconozcámoslo, era un personaje lamentable: dibujado por Ovidio como un niño que juega con las cosas de su padre mientras ablanda la cera para unir las plumas, representado como un adolescente en la pintura, se le ha utilizado como parábola de la juventud inconsciente e irresponsable que no obedece las normas del padre, un padre ingenioso, hábil constructor de muñecas y arquitecto, pero para nada un modelo de virtud, que fue capaz de matar a su sobrino por celos profesionales, que refugiado en Creta tiene a su hijo con una esclava, que ayuda a Pasífae a engañar al toro blanco con un disfraz; producto del engaño y el adulterio nacerá el Minotauro, para el que luego tendrá que construir el laberinto que lo encerrará, al Minotauro y al propio Dédalo y a su hijo después tras el cabreo de Minos. Provoca esta historia la aparición en Creta de Teseo, otro héroe advenedizo que mostrará con un simple hilo cómo ese laberinto no era para tanto, cómo Ariadna le importaba bien poco, y cómo en realidad entró en el laberinto animado por los gritos de Houellebeq para poder contarlo después. Parece que sea él el que pregunta a Ariadna en los versos de Natxo: ¿QUÉ harías, hasta dónde estás dispuesta a llegar por mí? o ¿Hasta qué punto ciñe la cuerda con la que hemos atado nuestros sueños? Y luego la abandonó en una isla… Mitos tejidos con muchos seres triunfadores, irascibles y crueles, para quedarnos con uno, Ícaro, que sólo nos muestra el fracaso y la caída tras desobedecer la razón de los sabios. Una historia llena de plumas y cera derretida, un personaje que solo sirve para dar nombre a un mar y para dar lecciones a los rebeldes. ¿Entonces por qué Natxo Vidal nos propone a este personaje conformista, triste y fracasado (como un Kurt Cobain sensible e insatisfecho)? Porque voló.

Hay una cita de Bernard Noël que sitúa bien el contexto del libro: «No hay respuesta. Igual daría esgrimir en primer lugar un NO ya que se trata de cortar por lo sano. Como consecuencia no hay asentimiento posible. Nos dejamos arrastrar solitarios a merced de una ficción. No sé si el “yo” es en ella algo más que un acontecimiento. Uno de esos acontecimientos que hoy en día dan la medida de la realidad, que hacen que se desvanezca en humo. Todo está por retomar ¿Pero por dónde empezar? Siempre flotando en mitad del tiempo y los propios puntos de referencia solo sirven para extraviarnos más en él». Natxo ve volar a Ícaro por la ventana, volar un Ícaro con abrigo, un Ícaro postmoderno, post postmoderno, que planea sobre la generación X, que planea sobre los nocilla, sobre el afterpop, sobre Íñigo Montoya, mientras suena la música de décadas gloriosas, versos de siglos. Natxo e Ícaro quieren gritar bajito que son de una generación, que han decidido serlo y participar de ello. Y sus héroes se amontonan en un laberinto, conformados y también crueles: Cierra los ojos abre la boca ponte de rodillas. Natxo actualiza el mito en un recorrido generacional, emocional, social y privado que viene de los clásicos y acaba con Andrés Calamaro, que nace de la música, pasa por la literatura y vuelve a la música, (como a otros poetas, Juan de Dios García, José Oscar López, Diego Sánchez Aguilar, Andrés García Cerdán, Alberto Soler, José Alcaraz…). Pero en el libro se atasca el recorrido, se atasca en la realidad, una realidad que no era la que esperábamos, que incluso envidia al clásico (Ojalá mi fracaso pudiera compararse al de Ícaro) como si fuéramos proyectos de héroes que, si bien no han muerto estrellados en el mar, sí se han quedado encerrados en el laberinto del fracaso, laberinto incluso del amor: Ahora ya lo sabes: no estábamos cargados de futuro. Reconozcámoslo: no era verdad que el mundo estaba más allá de las botellas, detrás de los neones del sexo y el exceso. No quiero que se entienda mal: estuvo bien, pero no nos llevó a ninguna parte. Está claro, las cosas buenas no duran mucho tiempo, lo que quedó fue solamente nada: Y luego nada. Y otra vez nada y nada más que nada para siempre. Poemas sin título, continuidad del pensamiento. Versos sin adjetivos. Esencialidad e imagen. Dentro y fuera. Amor y dolor. Poco humor, algo más de ironía ¿Y ya está? ¿Todo está perdido? Todo el pesimismo de un atasco entre dolor y nada? ¿Entre dolor o nada? ¿Entre nada y nada? De un hombre implicado en la gestión pública no se puede esperar eso. Cito de nuevo a Bernard Noël: «Olemos el desastre y el resto en vaguedad. Un agujero de aire: caemos en la nada. Pero me detengo: no, una vez más NO para detenerse. Es preciso romper». Y, efectivamente, es preciso romper. Ícaro cae, pero primero vuela. La muerte no invalida lo vivido. Las cosas no acaban así. A lo mejor hay que cambiar la cera por resina epoxi, a lo mejor la ironía y el lenguaje pueden quitar la razón a Dédalo. Aunque los últimos acontecimientos precisamente en Grecia parezcan repetir el mito y las voces que recuerdan a las amenazas de un Dédalo europeo. Aunque las respuestas son los libros, en este caso la respuesta va más allá del libro. VEGA CEREZO. YO SOY UN PAÍS (Raspabook, Murcia, 2013) por CARMEN PIQUERAS LECCIONES DE GEOGRAFÍA HUMANA Hace ahora poco más de un año, la sirena que dormía bajo la piel de Vega Cerezo sintió llegado el momento de romper el envoltorio que la aprisionaba, así que, renovando el antiguo pacto que suscriben las de su especie cuando se enamoran, sacrificó cola, aletas y abisales por unas piernas toscas y fibrosas que le permitieran explorar nuevas latitudes allende la tierra. (No debemos olvidar que sirena significa encadenada, y que estos seres híbridos antes que medio peces fueron medio aves, lo que explicaría su afán por transmutarse). Como todo el mundo sabe, el tributo a pagar en estos casos supone la pérdida de una voz peligrosamente hermosa para, finalmente, no ser más que espuma, pero quien fuera que trató con ella ignoraba la voluntad férrea de esta mujer que emergió del mar llevando en su boca un canto antiguo de otoño mediterráneo, el necesario para cartografiar un país cuya primera ley será proclamarse tierra de mestizaje que desconoce las fronteras. Así asistimos a la metamorfosis de la crisálida marina, el derribo del muro-muro que le impide ser su yo más excelente y arroparse en la piel de una mujer a la que habrá de dotar de nombre y oficio para que natura no eche de menos la sal de sus escamas: Te inventaré una ciudad de casas azules donde todos te conocerán / por el nombre que inventé para ti y tus manos, hacendosas, / desordenarán las caracolas de la playa / o cuidarán de los castillos de arena / para que los árboles no te susurren jamás / que echan de menos tu piel. He aquí su hoja de ruta, desde el primer poema proclama la autora su propósito fundacional: el de un país luminoso y húmedo cuyo corazón es una isla que esconde la única respuesta: el amor, claro, o esa ternura que se le parece tanto. La poeta izará bandera en un promontorio de Ciudad Fragilidad, con vistas a la tienda de los Objetos Perdidos, sobre un acantilado de palabras. Contaba Vega en una entrevista las razones que la llevaron a abandonar su medio marino y mudarse a la superficie: Siempre he pensado que somos como casas y que venimos aquí y ocupamos la que nos toca, y eso no lo podemos cambiar. A quien le toca una casa alta, le toca alta, a quien le toca un pisito bajo, un pisito bajo y eso es lo que hay, lo puedes arreglar un poquito más, ponerle florecitas en el balcón, pero tu casa es la que es y nosotros seríamos como una pequeña luz que está dentro de esas casas, conforme vamos viviendo, la casa se va llenando de gente, se va vaciando, las habitaciones de los hijos se nos vacían, se nos llenan de visitas, se rompen cosas, las paredes hay que pintarlas… Esa luz se va haciendo cada vez más potente. Esa es un poco la idea que tengo de nosotros, de lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es evidente que para construir la casa que ella desea tenía que encontrar un terreno firme, roca y no agua, porque como explica la poeta Natalia Carbajosa: En manos […] femeninas, esta actualización de la miscelánea renacentista, contraria a la especialización, no reconoce prioridades en función de instituciones de prestigio frente a labores consideradas de poca importancia; y así, cambiar un pañal o llevar a un hijo al dentista adquiere idéntica trascendencia que preparar una ponencia para un congreso, o bien lo segundo queda desprovisto de su «supuesta» significación. Aprender a leer la vida propia de este modo, sin plegarse a lo que solo tiene reconocimiento público y sin tratar de compartimentar lo que, de todos modos, constituye un continuum, acaso no rebaje la carga a menudo excesiva de trabajo e incluso dificulte la precisión del resultado, pero sí ayuda a enfocar el porqué de lo que se hace de un modo más consciente. Sí, esto es lo que ocurre cuando las mujeres deciden deshacerse de su melena de nereida, la vida empieza a manchar, la roca resulta más áspera que el agua y la piel va acumulando arañazos y arrugas: No sé en qué momento confié en mi valía para sacar adelante semejante empresa. Es ingrata y tediosa […]. Parecen desear mi cólera. Y los poemas van dibujando una mujer colérica ante la enfermedad del tedio, de la rutina, del odio, del rencor que crece sin aviso; enferma de la enfermedad que habita en los palacios de arena, abandonada como un perro descalzo y autodestructiva pero capaz de conseguir que el fango que deja la vida sea abono, huerto, germen, lugar de renacimiento, lecho donde poseerse en la noche de bodas, invicta si la luz la abraza. Vega-maga, ergo poeta.

Y, mientras, la añoranza de sus buenos tiempos de sirena, del fragor, la tempestad, Las ganas de sal, de mar, de echar el cuerpo al sol sin más, cuando la fragilidad aún era desconocida. Y también un afán de eternidad pacta con el Lamedor de Sirenas la determinación de vencer al tiempo y su desolación, de encontrar las rutas que los reconduzcan a su país, que es lo mismo que decir a ella misma, a los que lo habitan, que también son ella, el propósito de rastrear, de olfatear cada rincón de la Tierra hasta reunirlos otra vez. Como ya ocurrió, como seguirá ocurriendo. Todo esto es Yo soy un país, un mapa de geografía humana que el lector descifrará sabiéndose descrito, que recorrerá reconociendo rutas ya holladas en algún sueño. Esto hallarás si, explorador, te adentras en esta orografía que desea la lluvia y donde los bosques ocultan el fósil de un molusco. Esto hallarás, sí, pero hay más: en sus páginas encontrarás un deseo de redención, pero también y, justo es advertirlo, la promesa de un asesinato. TONINO ALBALATTO. CON TODO EL BARRO DE LA VIDA (Raspabook, Murcia, 2014) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES  La aparición de este supuesto autor italiano llamado Tonino Albalatto, nacido del bautismo de Soren Peñalver y explicada su presencia de manos del mismo Soren, Ángel Paniagua (presunto traductor) y Juan Cartagena, viene unida a Antonio Marín Albalate, o como quiera que se quiera llamar en otro momento. Heterónimo o no, los que hemos asistido al nacimiento de este nombre y su poesía, rodeado de cierto humor, no esperábamos un poemario como el que nos hemos encontrado. La parte lúdica que podíamos esperar en todo juego se convierte a la vuelta de unas páginas en algo tan personal y confesional que nos duele. Magnífico y atormentado. El heterónimo ha existido siempre como propuesta, no tanto creativa sino más bien como una manera de sujetar yoes poéticos que pudieran dar capacidad a las divergentes intenciones y personas del poeta, no como meros ejercicios creativos o retóricos, sino como necesidad de sustento a formas diversas de reflexión. Pero, ¿para qué le sirve un heterónimo, otro, a Antonio Marín Albalate? Podríamos responder que para adoptar una personalidad que, siendo suya, no sea la dominante; o para disfrazarse, para mentir protegido, relativamente, por un yo distinto, y reírse; o para ponerse máscaras de barro que se deshacen con el tiempo y las lágrimas y hablar de lo íntimo doloroso y muy cercano. Éste último es el caso ante el que nos encontramos. Sirve el sentido del barro como material de erosión y depósito, arcillas y materiales arrastrados por la actividad humana en este caso, por la vida, que cargan con un sentido de suciedad y a la vez con el sentido de lo vivido, de las cenizas que quedan tras el fuego. Pero este barro no deja de ser un deseo tras la lectura del libro. Queda claro en el epígrafe que abre el libro del poeta Leopoldo María Panero, tan querido y admirado por Antonio Marín Albalate, del que toma prestado el título: No es tu sexo lo que en tu sexo busco sino ensuciar tu alma: desflorar con todo el barro de la vida lo que aún no ha vivido. Bien usada, pues, la imagen de la máscara que utiliza Domingo Llor en la portada del libro, barro, mujer y deterioro. No podemos pensar que la aparición de Tonino Albalatto cumpla con la literalidad de la heteronimia; más bien es una máscara para contar la verdad de forma autobiográfica reservada desde hace tiempo. Surge Tonino de un limo retenido en los cajones —qué tópico éste de los cajones de los escritores, pero qué cierto en este caso, por el tiempo transcurrido—. Es una excusa propicia. Creo que Albalate ha encontrado en Albalatto la ocasión que buscaba para usar un nombre que no le protege ni le esconde, pero sí le da la excusa que a nivel personal necesitaba para sacar a la luz los poemas de los días de la ira, el material escondido que necesitaba alumbrar, y que suponemos tan o más verdadero que cuando la firma es otra.  © Carlos Hernán Sanz © Carlos Hernán Sanz No hay variaciones estilísticas ni estéticas entre Albalatto y Albalate, como bien dice Soren Peñalver en el prólogo: «forma un conjunto más unitario de lo que en principio sospechamos». Así que las variaciones no son de ese tipo, y de hecho nos encontramos con un Antonio Marín en estado puro, con la noche, el barro, el sexo, y sus obsesiones de siempre, como la nieve, tópicos que son señales de vuelo que utiliza de manera recurrente y coherente. En este poemario se unen a la soledad, las cuatro de la madrugada, la ira y el abandono. Las variaciones son, pues, argumentales, poemas nacidos «en días de ira y tempestad». Parece que la verdad aflora del dolor que a veces cuesta dominar. Si alguien esperaba encontrar aquí algo más erótico, pornográfico incluso, se encuentra sorprendido con un libro duro, de inmersión en un yo sangrante que no se permite ni una broma, si acaso la ironía amarga, atrapado en un espacio circular de ira, soledad y angustia ante lo perdido, un abandonado en presencia de quien le abandonó y que se sentirá a su vez abandonada. ¿Qué lleva al poeta a la confesión que no pide absolución ni entendimiento, ni comprensión, porque por momentos todo se vuelve incomprensible, como la cerrazón, la violencia soterrada, la entrega al dolor de estar solo? Podríamos contestar con la cita de Verlaine que usa Juan Cartagena y que ilumina el poemario: «El arte es ser uno mismo del modo más absoluto». La necesidad de publicarlo hace creer en la verdad del artista, en la pureza de unas intenciones que se agradecen en su sinceridad desde la absoluta libertad y experiencia que le dan los años y los poemarios publicados. Abrir el dolor más personal e íntimo a la lectura de los otros no es una pose que podemos encontrar en cierta poesía dolida, no es dado este poeta a esas tonterías ni a ninguna cuando escribe, sino arte, aunque esté formado por cenizas y posos de arcilla sucia. Y hacerlo además con el convencimiento de que la escritura es el camino «para no perderse» (impresionante ‘Por donde rompe la soledad’, pág.45). No hay secciones en el libro, no hay capítulos que nos marquen el paso del tiempo, el libro es un contínuum que podría volverse un bucle perfecto, el eterno retorno de la soledad. Un gran acierto que construye el libro como unidad. No hay escenarios narrados y sin embargo entendemos el contexto de la casa, de lo doméstico, como envoltorio común a la familia, a la pareja. Pero se diría que es una casa dibujada en un suelo de asfalto, casi imaginamos a Lars Von Triers dibujando el escenario de algunas de sus películas, o como una rayuela en círculo. Es una obra de teatro que se desarrolla en una caja negra, escenario de la noche, en la que dos personas se dan la espalda, y uno de ellos habla mientras el conjunto da vueltas lentamente, echando en cara al otro, la otra, la pérdida de lo que hubo, la ausencia en compañía, la soledad en pareja y el abandono, y solo de vez en cuando apareciera algún rastro de otros personajes, los hijos, que salen y entran rápidamente, la poesía como refugio, y de fondo un reloj que marcara siempre una hora en torno a las cuatro de la madrugada, la hora más triste, «la hora de arena de un reloj parado», en la que todo acaba y vuelve a empezar.  © Sebastián Mondéjar © Sebastián Mondéjar La voz que habla es, lógicamente, la del poeta (‘Ira’, pag. 41), pero teniendo a la pareja como reflejo anamórfico, «somos dos sombras apenas equidistantes / una de otra y, sin embargo, tan lejanas» el yo que es ante la otra, con la que habla, a la que reprocha, en la que se refleja, «en tus propias lágrimas me busco» (‘Como tú’, pág. 20); y cómo no, también presentes la casa y los hijos. No se habla, porque no hay que hacerlo, de las razones que llevan a estos sentimientos; la confesión no llega a tanto y se queda en una narración del sufrimiento creado, se habla de la situación provocada, no de la culpa. Antonio Marín Albalate es un poeta que nos han mostrado siempre el dominio ágil de la palabra, del ritmo y de la imagen. Y que también sabía subir a cielos y bajar a infiernos de tristeza y dolor. Pero este libro es un pozo oscuro que no deja ni un breve atisbo de salida posible, si acaso un breve reconocimiento de lo que fue y de lo que queda (‘Te escribo’, pág. 53). Los dos poemas finales muestran una intención de cierre que, sin embargo, también queda en el aire, un deseo que no se cumple, una aceptación cansada, y de nuevo la escritura; y el verso final en interrogante, duda que muestra la circularidad a la que he hecho referencia: Tranquilo, en silencio, tan solo escribiendo sentado en mi sitio: te miraré quizás un instante desde el cansancio de mi pluma. Empezaré, seguramente, a pensar en otra. ¿Daré, al fin, por concluido tu… mi libro? Seguiremos hablando de Antonio Marín Albalate porque no puede dejar de escribir aunque le duela, lo cómodo y lo incómodo, ni de tener en mente proyectos nuevos o retomar antiguos. Veremos también a Tonino Albalatto, seguro, porque tiene una entidad reflexiva poderosa. Albalate le da el poder de la palabra dominada, brillante, Albalatto pondrá una vida, a su manera y en su momento. Vale. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS