|

ALEŠ ŠTEGER. EL LIBRO DE LAS COSAS Y LOS CUERPOS (Arlequín, México, 2014) por CRISTINA MEZA OLIVARES

1 Comentario

XOCHIPILLI HERNÁNDEZ. DECLARACIÓN DE VIDA (Reverberante, México, 2021) por MIGUEL IPIÑA UNA ÓPERA PRIMA Soy un lector que se enfrenta siempre a un nuevo libro como si fuera arduo, incluso antes de abrirlo. Tardo en tomarle gusto; esto incluso me ha pasado con los autores que se convirtieron en favoritos o frecuentes. Me es difícil mantenerme leyendo el mismo texto desde el inicio hasta el final y más de una vez eludo los prólogos y presentaciones como la peste. Por eso me sorprende haber terminado, en un solo rato, sin distracciones ni escapes momentáneos, Declaración de vida. No podía ser de otro modo mi lectura. La voz de Xochipilli es joven y no asume máscaras excesivas. Todo cuanto pudiera ser suplantación o imitación no es sino un juego de la palabra, un alambique por el que las lecturas que ha realizado se convierten en una nueva variante, plena de identidad y de sentido propios. Llego pronto al meollo: lo que de auténtico hay en su voz —que es lo más— está en su recombinación, en erigir algo nuevo con estas palabras tan gastadas y que tanto suenan a que alguien más se nos adelantó a decir lo que queremos. Resulta obvio que tales características proceden de un trabajo cuidado, que se nota por su exactitud y por la naturalidad que llega a lograr. Doy un breve ejemplo: desde las ampulosidades del otro siglo (incluso del anterior a aquel, del XIX), el futuro de subjuntivo es una especie en extinción, un bicho hasta estrafalario en las inertes tablas de conjugación de la Real Academia. La autora no tiene empacho en usarlo, en darle nuevo aliento, en hacerlo natural en una mujer que lee, escribe y ama en este tiempo, tan alejado de esas construcciones lingüísticas. Así también, echa mano de esos enclíticos que parecen ligados al habla de los abuelos, como el “metamorfoseóse” que inserta en ‘Párrafo’. Pero tampoco aquí parece un arcaísmo; logra adoptar estos giros como propios, hace que nutran su personalidad. Dejemos un momento la palabrería retórica y formal; vayamos con el libro como objeto, como deleite para el sentido. El libro me recuerda, en formato y color, a la edición que la UANL hizo de Ecuatorial de Vicente Huidobro hace un par de años. El turquí de la cartulina combina con la voz de la poeta, quien evita anquilosar su voz y la dota de una personalidad vibrátil e inconfundible, como un libro color turquesa entre las hileras negras de Cátedras y Visores, azules de Gredos o marrones de los clásicos de Aguilar. La numeración va por el margen interior, como si quisiera esconderse entre páginas. Pareciera que se nos pide el extravío como pasaporte a este libro. Con gusto uno se pierde. Tras una primera lectura, desde la primer versal hasta el último punto, se antoja abrir el libro al azar, buscar el verso profético o adánico, elucubrar una respuesta, aunque permanezca en el limbo del silencio. Retornando al contenido, la poesía de Xochipilli hace restallar sus influencias sin parecer un calco. En el diálogo que ampara una cita de Bécquer, el viaje redondo de la palabra nos evoca a aquel extranjero de Baudelaire, cuyo lugar protagónico lo ocupa el corazón enamorado de la poeta. Corazón enamorado, sí, sensible, pero nunca sensiblero. La franqueza con la que plantea su reflexión, su emoción y sus sensaciones hacen que el tema más trillado cobre nuevo brío, que el lugar común se salga de madre y establezca nuevas coordenadas. Dice en el apartado III de ‘Crónicas del Génesis’: «Tú eres canto y eres flor» y deja un regusto de la famosa imagen que en el náhuatl denominaba a la poesía, pero enseguida toma ese punto como mero estribo para desarrollar su plástica propia: «y mañana con olor a hoja de agua / y paisaje en luminaria de vida». Esta Declaración de vida está también ligada al Cantar de los cantares y al Cántico espiritual. La voz de Hernández puede mantener ese elogio sin hacerlo caer en adulación. Ya no hay un ciervo huyendo por el soto, dejando a la amada con gemido, ni hay ungüentos buenos y manojuelos de mirra. Cada que le habla al amado, esta voz suena más fuerte y más clara y, sobre todo, más cercana. «Tengo estigma de cazador y presa», nos dice. Este amor se afinca en la reciprocidad, y así, la imagen de los volcanes que utiliza al decirnos: «Volcán en la isla de la noche, / así fue tu mirada entre la mía. / Volcán, volcán, con la fuerza / del fuego y la ceniza» nos hace pensar en que ese carácter ígneo reside también en ella y se basta para inflamarse hasta la combustión: «Abrasarnos es la trampa. / Anclaje sin retornos ni bahías».

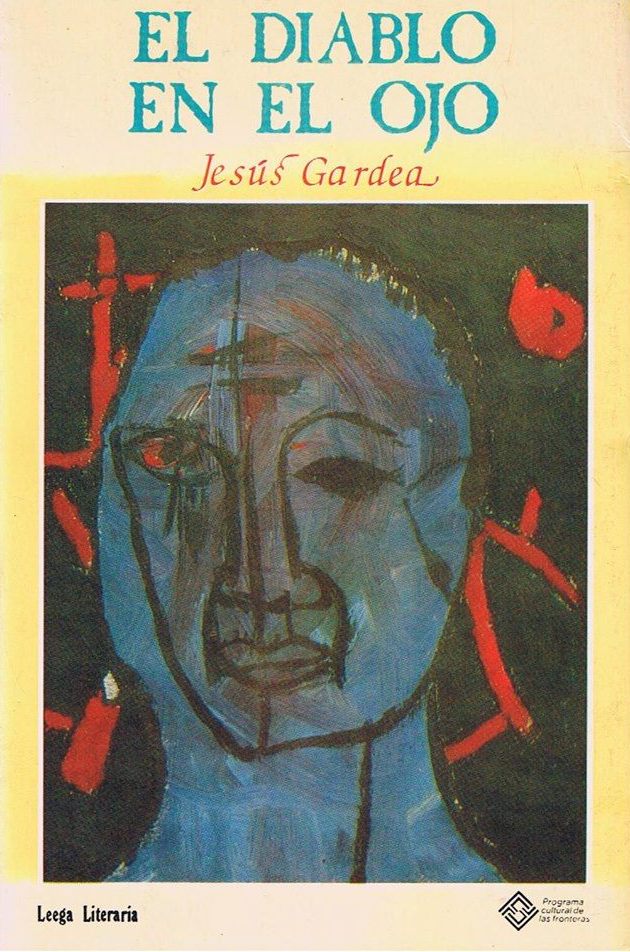

El crecimiento personal de la autora cobra especial resonancia en este, su primer libro, y lo manifiesta en reiteradas ocasiones: «Perdida en el laberinto de los bosques / tuve que buscar primero una armonía», misma que no sólo encuentra, sino que también se adueña de ella y la hace propia al tornearla, con mano artesana. El periplo íntimo se encuentra con el amor y la admiración: «Tú me dijiste, / ven a mi ciudad. [...] / Yo sólo escuché tu voz [...] / No tuve más», y a pesar de ese éxodo, no cambia la fibra central, la savia de donde bebe su pluma: «Tengo la agonía de la tierra en esplendor», cierra en el poema que ocupa la página siguiente, como una especie de colofón al viaje. Este poemario se hizo para ser releído, sin el afán de memorizarlo. Cada vez que se lee uno de estos poemas, resulta igual de vívido que la primera vez, como un trago de agua fresca cuando la sed arrecia, como la sombra de un árbol al mediodía. No basta, tampoco, con una sola lectura. Por eso, quizá también, el color de la portada. Es fácil de localizar entre los peldaños del librero. Es un sitio para volver y una experiencia que se quiere repetir. Terminé el libro en poco menos de una hora. Retrocedí cuando fue necesario, para tomarle más gusto a cada poema. Puedo ver que esta declaración no sólo es de vida, sino también de principios y de estilo. ¡Y qué bueno que desarrolle tal fuerza en los tres ámbitos! JESÚS GARDEA. EL DIABLO EN EL OJO (Leega, México, 1989) por DANIEL SAMPERIO JIMÉNEZ El diablo en el ojo fue la última novela que Jesús Gardea ambientó en Placeres. No se trató de que Gardea haya querido cerrar con ella una etapa de su narrativa, pues la novela siguiente, El agua de las esferas, aunque no hace más mención de este pueblo imaginario, todavía se desenvolvía en un ambiente similar y relataba igualmente una historia con un trasfondo de violencia. Si con algo hubiera que caracterizar El diablo en el ojo, sería que en ella se concentran una serie de elementos constitutivos que habían ido apareciendo en diversos cuentos y novelas, aparte de una voluntad estilística mayor. Confluyen en El diablo en el ojo el ambiente de Placeres en la mitad del llano —que es como decir de un limbo donde el tiempo parece haberse detenido—, las viejas rencillas, la sociedad de hombres rijosos y solos, de trato parco, y la violencia contenida e inminente junto con la aparente coexistencia de los vivos con los muertos. Asimismo es central la percepción de la luz y la intensificación de las demás sensaciones sensoriales. La novela incorpora a la historia de un ajuste de cuentas, tan característica de Gardea, la apertura hacia una dimensión metafísica tangible en esa presencia de los muertos —pero también un orden superior de luz—, como antes no se había dado en su narrativa. Especialmente significativa es la sensación de la luz y su contraste con la oscuridad que marca toda la historia, y que en el fondo expresa una lucha entre las tinieblas y la luz que apunta al conflicto medular de la obra. De suerte que pareciera que los hechos se relatan a partir de ciertas modulaciones de la luz: sensación e impresiones que gravitan alrededor de un objeto o de un personaje. Sustancia espejeante de seres y formas, desde los cuales el narrador va hilvanando la historia, cuyo argumento en ningún momento es claro. Por ejemplo, la identidad del narrador se verifica hasta el capítulo XV en la figura de un hombre tuerto, es decir, hasta el antepenúltimo capítulo de la novela, aunque desde el inicio se alude al mismo como el “ojo”. En líneas generales, este narrador busca vengarse de Borja, el “diablo”, quien, además de haberle sacado un ojo, ha cometido otras atrocidades que se van conociendo en el transcurso de la novela. El narrador, identificado como el “ojo”, teje la historia de esta venganza con episodios que dan cuenta de la brutalidad de Borja y su gente, y de su propia iniciativa para lograr eliminarlo, cuando busca el consentimiento de uno de los amigos de Borja y de sus seguidores. Pero la trama nunca es tan nítida; hay que irla adivinando. Al contrario, se trata de una serie de hechos que van tomando forma a partir de un ejercicio narrativo de asociaciones, intuiciones, casi presentimientos, en el que la sensación de la luz es trascendental. Tampoco sería exacto decir que sólo es la historia de una venganza. En un primer plano se observa esa apreciación determinante de la luz y su contraparte de oscuridad, su claroscuro, así como una serie de imágenes poéticas desde las que la percepción del narrador en tanto ojo termina configurando la historia. La voz narrativa fluctúa desde una primera persona hasta una tercera. Como primera persona, se entiende claramente que se trata del narrador tuerto, el “ojo”, pero cuando se narra en tercera persona ya no está tan claro. Hay algunos indicios de que se trata del mismo “ojo”, quien, de acuerdo con la historia, adquiere una presencia ubicua. El “ojo” narra, a veces, acontecimientos desde el exterior como, por ejemplo, cuando relata la reunión del grupo de Borja y cómo éste hiere a Meneses (cap. III). En esos casos, el “ojo” está presente para narrar lo que ve, pero su presencia es extraña, pues el mismo no es enteramente visible para los demás. Se juega con la coexistencia con un mundo espectral para dar cuenta de esta ambivalencia del narrador entre una voz en primera y tercera personas. La figura del “ojo” en tanto narrador es fundamental. De ahí que la imagen de un tuerto ilustre la portada del libro: un retrato lúgubre de colores fríos y trazos gruesos. Pero el narrador no está fuera de los acontecimientos que relata, ya narre en una primera o tercera personas, sino que participa activamente en la historia. Cuenta la historia de su venganza, en la que va descubriendo las condiciones del mundo que habita. Al paso de la novela, se revela la singularidad de Placeres y empiezan a tomar sentido algunos hechos, en apariencia aislados, de ese mundo. El narrador se encuentra con una serie de escenarios y personajes en donde radica la clave de su venganza: un cajón que intenta abrir en la oscuridad y en el que guarda un arma (cap. I); el ataque de Borja y sus hombres a Boscán, en el que se muestra toda la brutalidad de la que es capaz el “diablo” (caps. II y IV); la mencionada agresión de Borja a Meneses que a la larga hará que sus parciales le den la espalda y lo dejen solo; los encuentros de la antigua tropilla de Borja con Ontiveros para tratar de enemistarlo con el “diablo” y evitar que lo ayude (caps. IX, X, XI, XIII, XIV) o las sucesivas entrevistas del “ojo” con Ontiveros para convencerlo de consentir sus planes de desagravio (caps. V, VII, IX, XV). Son sucesos que se tejen con el paso de las estaciones e incluso de los años, pero al final el narrador pierde toda noción del tiempo al hablar de su mundo, a tal punto de que parece que las rencillas, la violencia y el predominio del mal son un asunto inmemorial en la historia. A esta dimensión característica del tiempo se suma la del espacio de Placeres. La ubicación de este pueblo en medio del llano inconmovible habla también de cierto vacío existencial. Los personajes están solos en ese mundo donde no pasan cosas más trascendentes que las tolvaneras de marzo o los grillos que cantan al anochecer, y en el que pesa no obstante el clima soterrado de violencia. La soledad de los personajes es sumamente significativa porque no aparece ni una sola mujer en toda la novela. Es una ausencia efectiva pero también simbólica, puesto que el llano ahoga toda presencia de fecundidad como el agua, las plantas o las mujeres. La esterilidad se añade a la degradación de un mundo donde predomina el mal. En su soledad, a los hombres no les queda más que bregar entre sí e idear negocios absurdos como el de las flores de papel, con cuyas ganancias Borja, también una especie de cacique, soborna a Ontiveros para que lo deje cometer todas sus tropelías. Pero todo lo que sucede en la novela se va sabiendo poco a poco. La novela comienza de manera enigmática con la figura de una chapa y una llave doradas en medio de la oscuridad. El narrador, con la llave en una mano y con un cerillo acabado de consumir en la otra, aparece sumido en la penumbra, sin que se sepa bien qué es esa llave y qué es lo que guarda la chapa. Se advierte un contraste de luz y sombra desde este primer momento, como también un ritmo sintáctico particular y un par de analogías: La chapa, de laminilla ovalada, dorada como la llave. Por su ojo negro absorbió casi toda la luz. Se resentía la laminita, se doblaba, atraída por el oscuro como por un remolino. (1) El ritmo comienza por estar visiblemente marcado por la pausa de las comas y por la manera en que esa pausa alterna con la fluidez de la siguiente oración, para después volver al ritmo intermitente. La pausa, en el primer caso, además de incidir en el ritmo también llega a incidir en el sentido, pues supone una elipsis con la omisión de un verbo “ser/estar”: la chapa [es] dorada como la llave. El comienzo de la novela, con esta analogía, brinda una idea del modo en que se desarrollará a lo largo de sus páginas. Tan sólo una línea abajo, otra analogía se establece entre el ojo de la chapa y un remolino, cuyas oscuridades a la vez atraen y amenazan. Aquí también está presente la elipsis en el primer término de comparación (el [ojo] oscuro), para sustantivar esa peculiar cualidad del ojo de la cerradura. Igualmente, el ritmo del comienzo da cuenta de la clase de alternancias y variaciones, entre la pausa y la fluidez de la frase, que marcarán el resto de la novela. Se observa en este inicio de El diablo en el ojo una serie de procedimientos como la elipsis, el símil y una incipiente dislocación de la sintaxis, advertida mediante el uso relevante de la coma. La novela se desenvuelve mediante la combinación de estos procedimientos hasta llegar, en ciertos momentos, a intensificarlos. De modo que a la par de los símiles y esa incipiente dislocación sintáctica, aparecen metáforas en forma y un hipérbato cabalmente construido. La elipsis llega a tener un papel determinante en la constitución de esas metáforas, al elidir muchas veces el comparativo con el que formalmente supondrían un símil: A es como B > A es B. (2) Por un lado, también la elipsis tiene mucho que ver con la manera en que es dislocada la sintaxis, pues la falta de nexos y verbos copulativos permite dar autonomía a los elementos de la oración, que así no están obligados a ocupar una posición determinada, sino que pueden constituir una estructura oracional más flexible. Por otro lado, al anular en ocasiones toda clase de nexos además de eludir el comparativo, la elipsis crea un estilo que tiende más hacia la aglutinación de imágenes que a dar cuenta de una acción. Hay, por lo tanto, un desenvolvimiento de la narración que por oleadas acrecienta y decrece esa combinación de procedimientos. En el nivel en que la expresión resulta más fluida, presenta cláusulas sin gran complicación sintáctica, con sólo algunos símiles, una que otra metáfora, mientras que en el nivel más denso, estilísticamente hablando, concentra metáforas y símiles a un ritmo interrumpido por comas o hipérbatos y bajo una expresión elíptica que no permite saber exactamente lo que está ocurriendo. La dificultad mayor, por consiguiente, estriba en esa condensación del lenguaje y en esa supuesta indeterminación. El uso que Gardea hace del lenguaje literario plantea una narración sumamente concentrada y misteriosa, que avanza por tropiezos, que tantea y obliga a detenerse. La complejidad textual de la novela dice mucho acerca del proceso creativo mismo del escritor, quien comienza a concebir su obra a partir de una imagen y un ritmo particulares. Es como si el lenguaje brotara poco a poco de la oscuridad y fuera adquiriendo la forma y los contornos que una imagen persistente va develando al escritor. (1) Jesús Gardea, El diablo en el ojo, Leega Literaria, México, 1989, p. 5. Edición algo descuidada, pero única publicada en vida del autor. Contiene varias erratas y a veces desatiende la puntuación, la cual llega a ser tan determinante en Gardea.

(2) «La diferencia [entre símil y metáfora] es esencialmente la que hay entre imagen explícita e implícita, o, como dijo Paul Éluard en una ocasión, entre la ‘imagen por analogía’ (A es como B) y la ‘imagen por identificación’ (A es B)» (Stephen Ullmann, Lenguaje y estilo, Aguilar, Madrid, 1968, p. 113). Como queda claro, la distinción entre símil y metáfora es puramente formal. Se respeta aquí la distinción para apreciar la materialidad lingüística de la prosa de Gardea, pero sin dejar de lado que ambas figuras tienen su origen en el mismo ejercicio de analogía. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS