|

MARIO PÉREZ ANTOLÍN. LA SERENIDAD POR FIN (La Isla de Siltolá, Sevilla, 2023) por JORGELINA BASSIL CORDERO POR LOS SENDEROS DEL ESCEPTICISMO Y DE LA ATARAXIA «Me costó llegar a ella. Se resistió durante años. Tuve antes que reprimir mi furia y contener mi ardor. Tuve también que aprender templanza y parsimonia. Ahora la encuentro: la serenidad por fin». Con esta definición, Mario Pérez Antolín nos introduce en su sexto libro de aforismos. Se inspiró en el Tiétar, su lugar en el mundo, en el extremo oriental de la sierra de Gredos. La portada del texto nos muestra un diseño más que original: un clarinete insertado en una maceta donde brotan diferentes flores. La yuxtaposición de los dos elementos muestra aquello que más ilusiona al escritor: la música y la naturaleza. A través de su obra, nos exhorta a considerar la “ataraxia”, tan anhelada por los griegos: un estado de imperturbabilidad que permite la calma y la búsqueda del equilibrio. Después de realizar un largo recorrido en un género que lo representa fielmente, nos vuelca su experiencia de vida con reflexiones más reposadas desde un realismo innovador y una cosmovisión racionalista. Probablemente descubramos un estilo más depurado y críptico que en sus obras anteriores, si bien conserva, sin duda, la transversalidad que lo caracteriza: sus pinceladas poéticas, filosóficas y ensayísticas están siempre presentes. Lucidez y aceptación pragmática son sus premisas válidas, derribando muros en apariencia inquebrantables sobre diversos temas universales. Pérez Antolín escribe: «Lo tiene todo: salud, riqueza, sabiduría... Y además el muy ansioso aspira a la felicidad». En esta reflexión encontramos un escepticismo comparable al del escritor Emile Cioran, filósofo rumano-francés que consideraba que la vida se nos escapa porque es una herida descarnada y una ilusión. Como el autor de Silogismos de la amargura, Pérez Antolín rescata la idea de la soberanía musical impregnada de espiritualidad y afirma: «Para animarme, Rossini; para ensombrecerme, Mahler, y para comunicarme con Dios, Bach». La naturaleza, como la música, forma parte de los ejes fundamentales del libro. El contraste de lo supremo y majestuoso ante la nimiedad del ego, que desaparece frente a la inmensidad. Según su visión panteísta, la naturaleza no es vengativa, no tiene intencionalidad, pero sí, alma: «En la naturaleza nada desentona, ni siquiera la catástrofe natural». El olvido es otro de los temas presentes, y nos remonta a Borges y Nietzsche. La vida solo es posible si hay olvido. Este último no miente, es una especie de propia muerte. En cambio, el recuerdo puede ser una mentira. La condición de la memoria es el olvido. Si nos detenemos en la felicidad, podemos resaltar que Pérez Antolín, en La serenidad por fin, nos anima a creer, a pesar de su escepticismo, en la felicidad, pero solo desde la razón. Es afín al pensamiento de Spinoza, el cual consideraba que la felicidad no proviene del deseo y del placer. La persona sabia va más allá de las pasiones, aunque aconseja evitar las pasiones tristes. La lucidez puede llegar a ser la corrección de la desesperanza ante las contingencias difíciles de la vida. En cuanto a la poesía y los poetas, descubrimos que Pérez Antolín prefiere la poesía como herramienta del conocimiento y no de la simple anécdota. Su lírica es sutil y sugiere. Hay poetas menores que son mucho más relevantes que algunos más conocidos. El éxito editorial no refleja la verdadera escritura. Y ante la idea convencional del amor y la amada, nos comparte su usual ironía, a la que nos tiene acostumbrados, cuando expresa: «Muchas mujeres solo comprenden a sus maridos cuando están en brazos de sus amantes». Por otra parte, enaltece el amor filial: «¿De qué vale que te admire la gente si te desprecia tu hijo? Lo filial se antepone siempre a lo mundanal». Nos puntualiza que se ama aquello de lo cual se carece, aunque afirma que la fuerza más poderosa está en el amor: «Esa debilidad que nos engrandece, esa flaqueza que nos redime». Y asevera con convicción que «Cuando te esfuerzas por mantenerlo, el amor se acaba inevitablemente».

En este sugerente libro, Pérez Antolín destaca la relevancia del amor fati (amor al destino), concepto utilizado por Nietzsche y basado en el estoicismo, que se caracteriza por creer que no podemos cambiar nuestro destino en el proceso que va desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, pero sí podemos aceptarlo con humildad y amarlo. En cuanto a la religión y a la política, en La serenidad por fin recoge la idea de que son herramientas de manipulación y de que el poder es completamente contingente, pues está impregnado de ambición desmedida y arrogancia: «Hemos convertido la política en una red de falsedades que los votantes creen, que los militantes justifican, que los dirigentes fabrican y que el líder utiliza». Según sus propias palabras, todos deseamos alterar el orden, y expresa en uno de sus aforismos la nostalgia por el marxismo: «Ahora que los marxistas dejaron de ser marxistas, vuelvo a disfrutar con Marx». Y la muerte no podía estar ausente en sus extensas reflexiones. No es la primera vez que Pérez Antolín aborda esta temática de modo profundo. De hecho, es un tema omnipresente en sus libros. Nos anima a “mantenla a raya”. La muerte es cruel, arbitraria y nos iguala a todos. El ego se disgrega en la naturaleza después del deceso. Expresa su visión de este modo: «Se muere tres veces: cuando nadie te hace caso, cuando te entierran y cuando nadie te recuerda». También está persuadido de que «Pasada cierta edad, no hay que preocuparse de cuándo morir, sino de cómo morir». Compara la muerte, en parte, con una bella frase que remite al sol, el cual, como la parca, nos acaricia a todos sin distinciones. No obstante, Pérez Antolín se ríe irónicamente de su propio obituario: «Mi muerte no será terrible. Lo terrible será cuando yo, durante mi declive, dé lástima a mis amigos». Por último, recomiendo La serenidad por fin porque Mario Pérez Antolín nos permite el reposo y la emancipación, el refugio y la liberación. Nos abre el pathos del pensamiento con valentía y destreza a fin de que podamos encontrar lucidez y recuperar la fe en los controvertidos y caóticos tiempos que corren. Todo ello, además, lo hace con un estilo de escritura muy difícil de encontrar en la actualidad: bello, depurado y complejo.

2 Comentarios

ALICIA PÁRRAGA. LENGUA MADRE (En Huida, Sevilla, 2022) por PACO PAÑOS GARCÍA Lo primero, una imagen. Me detiene, tira de mí, secuestra mi mirada. No se ve un blanco puro ni un negro en toda su intensidad, sólo el gris en sus mil tonalidades. Tres sillas esperan a que alguien las ocupe o despiden a quienes estaban sentadas hace un momento. O quizá sea lo mismo. Bienvenida o despedida. Vuelvo a la imagen tras la primera lectura y pienso que no podía haber una portada mejor: sillas de madera con asientos de enea, antiguas, de distintos tamaños y que convocan ocupantes de generaciones diferentes. Encuentros soñados, deseados, pero imposibles ya. Aunque este libro, la voz poética que lo atraviesa, son la demostración de que aquel deseo de ocupar las sillas, de encuentro, de diálogo, de continuidad de una estirpe es posible en la literatura y probablemente mejor en la poesía. Alicia Párraga, con Lengua madre, hace realidad ese encuentro y su diálogo; es el fuerte eslabón que une a la estirpe de mujeres con origen en su abuela y que continúa en sus hijas. Sentido de pertenencia y de arraigo. Viejas raíces y nuevos brotes. Así es Lengua madre y, al final de la lectura, cada cual sentará a los personajes, a las mujeres de esta historia, a su antojo. En el mío Alicia aparece siempre en la silla de la derecha. Un folio en blanco donde comenzar a escribir una historia (así, con toda su elocuente minúscula). Un libro en el que se ha escrito ya la última página, que se cierra y funde en negro. Un acrónimo formado por cinco emociones. Las imágenes poéticas se suceden, bellas, ajustadas, con alma; también como recurso narrativo que dé cuenta y testimonio de lo acontecido y de lo sentido que no pueden ser separados. DÉJÀ VU Tristeza, flor temprana de crisantemo, tus estambres resuenan como tambores de guerra en mis sienes y devuelves a mi paladar la indigesta hiel que reposa en mi costado. ¿Por qué embriagas mi calma con tu olor de muerte? Yo, efímero ababol de asfalto, te deseo una helada de primavera que agoste tu savia como tú paralizas mi sangre. La muerte de la abuela, los embarazos y nacimientos de dos hijas, Candela y Helena, se entreveran en estos poemas como lo hacen los hondos sentimientos que suscitan.

La alegría que deslumbra, la quietud momentánea, el desgarrador dolor, el agotamiento, el amor por la abuela raíz y por las hijas ramas. Todo esto es dibujado por la poeta con trazos seguros y sencillos, eligiendo la imagen más directa, la que mejor se adapta a su voz poética cargada de emociones. Hace varios años leí la entrevista a una artista y decía que una sencilla acuarela puede ser la manera más revolucionaria de expresión artística. Me hizo pensar y mostrar mi acuerdo con la idea. Los poemas de Lengua madre son como esas delicadas acuarelas que nos muestran un paisaje con una figura paseando por un sendero en el horizonte. Cuántas sugerencias, cuántas emociones son capaces de trasmitir esos sencillos trazos, esos colores diluidos. Alicia Párraga domina el trazo delicado y sencillo pero poderoso. Su mirada es la nuestra porque nos llega lo que dice, porque sabe trasmitir emociones. Cuatro ejemplos: «pero la chispa que enciende tu nombre / calienta más que cualquier otro fuego / en esta extraña noche de enero». «Quieta. / En silencio. / Observo el momento exacto / en el que se deshace el abrazo / entre la última hoja y la rama desnuda». «No fue fácil el trago, / pero quien se alimentó / de hambre murió tranquila / porque su cocina / seguía oliendo a comida». «Cuando el espectáculo acaba, / mis lágrimas limpian los restos / del tinte de sangre y vérnix / que ensucia el pelo de mi hija». Los poemas se distribuyen en tres partes, una introducción y un cierre. No sé cuándo fueron escritas cada una de las partes, pero creo que es la tercera, dedicada a la segunda hija y que se abre con un poema de Teresa Agustín, donde la voz poética alcanza su mayor destreza y muestra los mejores resultados. Ahí están poemas que lo atestiguan como ‘Factura’, ‘Serrín’, ‘Emmental’, ‘Existencia’, o ‘Quisiera’, qué bellos los dos primeros versos de este poema: «Pienso en la vida de las palabras. / Si mueren al tiempo que los pulsos paran». Son poemas muy bien construidos y con los que mejor expresa la escritora las emociones que le provocan esos sentimientos que la asaltan. Sólo esos dos elementos, los sentimientos y las emociones, son suficientes para que Alicia Párraga haya escrito un hermoso libro que este lector ha disfrutado desde la primera y hasta la última de sus páginas. ANA VALERO HEREDIA. LA LIBERTAD DE LA PORNOGRAFÍA (Athenaica, Sevilla, 2022) por CARLOS GIL GANDÍA Abrí Instagram y Twitter. Y me enteré de que la portada del libro de Ana Valero (revisitando el Origen del mundo —Courbet—) fue censurada por el Algoritmo. Este, discípulo de la Iglesia y el Estado (censores por excelencia), decide que es o no publicable en las redes sociales. Desde luego, parece que no lo es el sexo de la mujer, tampoco su pezón (Madres paralelas de Almodóvar). Poner un emoticono en la parte del cuerpo censurable, para el Algoritmo, a fin de publicarla es un mecanismo para eludir la censura; como la poesía, que es el idioma universal para rehuir de la reprobación de las dictaduras y de los dogmatismos religiosos. Este es un ensayo que solamente podía haberlo escrito una mujer. Esto puede ser un cliché o frase manida, pero no lo es porque los ojos de la fémina son necesarios para la cuestión analizada desde la perspectiva de género. Pues la mirada sobre cuestiones del deseo y la dominación sobre la mujer por el machismo, al fin y al cabo, es más precisa, lícita y adecuada la de la mujer, que la del hombre. Desde una perspectiva jurídica, la constitucionalista Ana Valero ha escrito un ensayo necesario (no existe ninguno en habla española) y pertinente (en una época donde todo se tergiversa y se mitifica). Además, no es fácil para un académico dejar de lado la prosa aburrida, normativa y destinada a un público reducido, para adentrarse en una escritura amena, lírica en ocasiones, y para todo el público que quiera saber de la materia. Me ha parecido excelente que lo haga así. Porque este ensayo es, al mismo tiempo que trabajo jurídico, un manifiesto ético y estético del derecho al placer de las mujeres, una manifestación política. El leitmotiv del ensayo es la jurisprudencia norteamericana y, en parte, española en lo que respecta a la pornografía y sus corolarios. A través de ellas, la autora analiza diferentes perspectivas (histórica, cultural y feminista) de la pornografía y nociones vinculadas a ella (mujer, machismo, daño, placer...), y derechos como la libertad artística y la libertad de expresión. La autora parte de la base de la noción pornografía clásica (ligada a «una concepción expansiva del sexo, vinculada al placer y no restringida a la procreación»); posteriormente reflexiona sobre la acepción moderna (vinculada a la moral victoriana y, por ende, de alto contenido moral peyorativo) que, en parte, se menoscaba hasta la época contemporánea a pesar de las vanguardias, la aparición de la fotografía y el cine; y finaliza con la noción actual, que, al contrario de aquellas, es digital, aunque con tintes todavía victorianos —pero más peligrosa porque supone una superpoderosa publicidad de las grandes empresas pornográficas, cuyas posibilidades de colonización de nuevos territorios es amplia—. Cada una de las acepciones es explicada con ejemplos literarios y artísticos y jurisprudenciales del momento histórico al que se refiere, pues arte y sexualidad van casi siempre de la mano; cuestión diferente es la separación entre arte erótico y pornografía, que, realmente, esta última noción ha sido devaluada con el paso del tiempo, en particular por su sometimiento a los roles de género y al capitalismo mainstream (industria especializada en la producción de consumidores). Cada época histórica muestra el prototipo cultural y jurídico dominante en materia sexual. Hay, desde luego, un antes y un después tras la aparición del cristianismo. La escritora focaliza su ensayo ciertamente en la pornografía y los derechos que antes hemos mencionado; pero también en la figura de la mujer como sujeto indispensable en los cambios que la pornografía ha experimentado a lo largo de los siglos. La escritora expone las posiciones feministas conservadora, liberal y radical sobre la pornografía (abolición o no), y amparándose también en el harm principle y el nexo causal, para analizar la existencia —o no— entre pornografía y el daño sufrido por las mujeres.

El porno es un instrumento de lenguaje —y como tal permeable al poder— que crea la categoría de la fuerza de los arquetipos; condiciona así el modo de ver y concebir a las mujeres, e incluso no menos que el de verse y concebirse ellas a sí mismas en algunos casos. El porno está gobernado por el sistema patriarcal, configurando a la mujer como un objeto sometido al hombre. Privándola de su derecho al placer. El porno feminista (la directora Erika Lust es abanderada y prologuista del libro) reivindica un porno diferente, un porno que defienda el derecho al placer de las mujeres como sujeto de derecho. Esto me recuerda al libro Mujeres y poder de Mary Beard, cuya idea principal no es cambiar la noción mujer, sino la concepción del término poder. O lo propuesto por Marta Sanz en Monstruas y centauras, respecto del canon literario, pues no hace falta censurar, sino reescribir los relatos desde la posición feminista y utópica. En el caso del porno, mutatis mutandi, debemos cambiar, en consonancia con el libro que aquí se reseña, el término porno, no la noción de mujer en sí misma. Efectivamente, del libro se puede entender que, desde la perspectiva histórica y jurídica, los hombres, ya sea a través de las leyes, la jurisprudencia, el mercado y demás, se han legitimado para representar a las mujeres, sus cuerpos y sus voces: modulándolas para el interés de ellos, no de ellas, en la pornografía. Cada cultura crea su universo real; miopía nominalista es ver sus cambios como una mera anécdota o como un enemigo. Los que se oponen al cambio del porno, son los que no aguantan a los demás como sujetos, en este caso a las mujeres, sino solo como objetos de sometimiento y control. El cambio debe comenzar desde la niñez. Para que un niño o un adolescente no actúe con violencia o de forma machista con una niña o una adolescente es necesario poner a funcionar la máquina educativa, no la represiva. En este sentido, la autora dedica su último capítulo a hablar del acceso y consumo de pornografía online por niños y adolescentes, y su vínculo con un comportamiento machista. De ahí la necesidad «imperiosa de una educación afectivo-sexual integral». Pienso que el lenguaje crea realidades. Y este libro ayuda a reflexionar sobre las pretéritas y las actuales respecto de la pornografía, la libertad de expresión, los derechos de autor, los derechos laborales de las actrices en el porno, las teorías feministas respecto del porno... He cerrado este libro pensando que queda camino por recorrer, en particular jurídica y educativamente, y la escritora nos brinda posibilidad del cambio con argumentos sólidos y amplios conocimientos. Porque este ensayo versa sobre algo más que la libertad de la pornografía. GINÉS ANIORTE. EL BARCO DE TESEO (Renacimiento, Sevilla, 2022) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES La vida está llena de momentos intrascendentes, de trivialidades que inundan todo de manera tal que no tenemos más remedio que intentar obviarlas para ser capaces de construir la historia basándonos en los hitos constituyentes de nuestra cronología. Y esos hitos nos llenan de acontecimientos que algunas veces son felices, pero que en su mayoría nos han marcado, nos han llenado de heridas que no son solo las que el tiempo pone en nuestro camino y nos arrollan, sino también las formas de enfrentarlas, deconstruirlas o contarlas. Contar su historia cambia a quien la cuenta, y nuestra identidad estará inevitablemente unida a la manera de contar, de poner nombres a las cosas para darles existencia, pero también a los cambios que practicamos en nuestras emociones al ser recordadas, reconstruidas, revividas. «Cada uno padece de su propio lado de la vereda y entiende el mundo de acuerdo a lo que se llega a ver por entre los visillos de su ventana» (Federico Falco). Vemos las cosas a través de una ventana, le ponemos visillos o no, nos pegamos a ella o nos alejamos, pero lo que es inevitable es que todo nos cambie, incluso las trivialidades que, por repetidas, crean un entorno de calidez que lo envuelve todo. El distanciamiento de los acontecimientos genera la verdad, la que resulta de sustituir unas piezas por otras, la que sustituye lo que fue real por una nueva realidad, lo que nos hace avanzar en el tiempo y en la sinceridad. Son diez años los que llevaba Ginés Aniorte sin escribir poesía, no solo sin publicar, sino sin escribir. Sí ha escrito y publicado narrativa, novela, pero es ahora cuando edita Renacimiento El barco de Teseo, que coincide en momento y editorial con Angelina, un enfrentamiento epistolar con el dolor y el trauma que marcaron la juventud y la vida de Ginés tras la enfermedad y muerte de su hermana mayor. Cuarenta años han sido necesarios para poder poner por escrito el acontecimiento que marcó su vida. Pero la brillante vuelta a la poesía que es este barco se enfrenta también con dos cosas: la primera es obvia, y es precisamente la poesía y su necesidad o su porqué, que queda clara en la lectura del libro, pero también, de manera irónica, en el poema ‘A modo de prólogo’, que abre el poemario y que se burla de la vanidad inherente a los artistas y que nos da en su final la esperanza de que este retorno no sea puntual. Tal vez lo esencial de abandonar la actividad poética no está lejana a nadie que se dedique al arte, donde hay una entrega que no es correspondida, y que en ocasiones es superior a lo que nos podemos permitir. Pero también están los retornos, y la cita de Lucrecio tras el prólogo: «Entonces, por fin, las palabras sinceras salen del corazón, cae la cáscara y queda el hombre», dan explicación a la necesidad de la poesía. Lo segundo es la forma de construirse en el tiempo. La edad nos acompaña inexorablemente, pero Ginés Aniorte no ha escrito un libro crepuscular, porque no toca, pero sobre todo porque lo que más desea es un autorreconocimiento íntimo, y abierto a todos, de todo lo que fue recogido en el camino, ese río, y aquello que también hemos ido dejando en los demás, pero sobre todo en nosotros mismos. La cita de Montaigne que inicia el libro nos da la línea en la cual debemos leer el libro, no como un repaso por la memoria de lo que fue la vida, la familia, los traumas, sino cómo resurgir con ellos, superando lo superable, conviviendo con todo lo demás: «Puesto que el espíritu tiene el privilegio de escapar de la vejez, le aconsejo con todas mis fuerzas que verdee, que florezca mientras pueda, como el muérdago en un árbol seco». La paradoja filosófica clásica del barco de Teseo plantea la duda de si después de cambiar todas las piezas de la embarcación, después de los viajes y las reparaciones necesarias, o del paso del tiempo mientras se conservó en el puerto (siglos, según el mito), sigue siendo el mismo barco o ya no. Es una paradoja y como tal no nos da más que una oportunidad de reflexión que puede ampliar el campo a niveles insospechados. Ginés Aniorte no necesita ahora pensar en si somos después del paso de la vida y sus acciones los mismos u otros. Él lo tiene claro: es el poema ‘El barco de Teseo’, el que da título al libro, el que nos explica con contundencia su resolución de la paradoja filosófica, que es vital: «Soy la suma de todas mis acciones» y también «a los míos y a otros debo yo / al menos la mitad de cuanto tengo. / ... / Porque soy sobre todo la memoria / que maneja los hilos del presente». Es decir, que no resuelve la paradoja clásica, pero da solución a su propia personificación en ese barco, que contiene heridas cosidas, traumas, vergüenzas y sombras que nos hacen distintos de cómo seríamos de no haberlas vivido, pero que se recomponen en esperanza en este cuerpo. Y la tesis que tantos compartimos: somos memoria, seguimos mirando en ella y con ella todo se altera y vuelve realidad. Empieza el libro con el ya citado prólogo y con un brindis a modo de invocación a las musas. Canta, oh musa, aunque me hayas abandonado un tiempo: «Ha vuelto la poesía con sus lutos / y su sombra me auxilia y me redime. // Bienvenido sea el don que me descubre / brindando por las lágrimas del tiempo» (‘Brindis’). Es la memoria la que tiñe todo el libro y, estamos de acuerdo, somos memoria. De acuerdo, paseamos por las líneas del pasado, esas que nos acompañan pero de las que también dudamos, como si la memoria nos traicionara y fuese una memoria-ficción: «¿Y si al fin la memoria fuera también ficción / y no existió aquel día / que te trae su luz cuando cierras los ojos?» (‘Entelequia’). Pero el poeta puede intentar que aquellas cosas vuelvan, «piensa que quizás pueda escribir un poema / y traerla consigo esta mañana / e insuflarle la vida con sus versos», enfrentarse a la tristeza «¿Por qué no ha de enfrentarse a la tristeza / que pretende arrasar el alma toda / si está a su alcance el modo de abatirla?» (‘Primer domingo de mayo’). Es así como el poeta se afronta a su vuelta a la poesía, en la creencia renovada del poder que tiene el poema, el verso, para hacer renacer los espacios en los que habitó y habita todavía: «La sed de eternidad que anida en los poetas / consigue que regrese a aquella casa /... / en el espacio exacto que muestran estos versos», a pesar de que la duda aceche «porque acaso no sea lo bastante poeta / para obrar el milagro». De todas formas llega al acuerdo entre poesía, recuerdo, realidad, y muestra en el poema ‘Centro de día’ el mecanismo práctico de la memoria construida a través del personaje de la anciana en la residencia:

El uso constante de la memoria como guía es a veces un lamento por las cosas perdidas, como en ‘Augurio cumplido’, donde ya nada es lo mismo, una reflexión sobre la juventud y sus profecías que se han constatado vanas, «el tiempo ha desmentido tu pronóstico» (‘Bécquer’), «Dónde está aquella edad», y siempre constantes la presencia de la madre, del padre, de la hermana desaparecida hace tanto tiempo y la homosexualidad. Pero el uso del tiempo pasado lo hace venir al presente. Ya he dicho que Ginés Aniorte no escribe un libro de finales, de crepúsculo, sino que todo lo que aparece está usado como una renovación (es el barco de Teseo), sin dejar de lado el reconocimiento de que todo pasa a nuestro lado y deja huella, como cuenta en ese bellísimo poema que es ‘Quimera’ y que termina: «Al cabo todo pasa. / Menos yo, que persisto». El libro está construido como un río. Los poemas fluyen en un paralelismo con la vida pasando por el paisaje, con una métrica que es muy cómoda para el poeta, el endecasílabo y heptasílabo que te llevan de una manera clásica, limpia y sin ahogos por el repaso de todo aquello que te pasó factura. En esto cumple con el curso del pensamiento, donde las ideas se enlazan al fin con limpieza. Pero también el libro es cómodo para el lector que Aniorte espera: «Desde aquí yo os acecho y os convoco, / y espero que vengáis a visitarme, pero sin artificios ni aspavientos, / con la docilidad que lo prudente y sobrio nos dispensa». Miramos atrás en la memoria, pasamos por la intimidad y la experiencia y llegamos a lo real del poema. En el proceso de reconocimiento de uno mismo y de las posibles culpas, aunque no sean ciertas, o no del todo, Ginés está acompañado de certidumbres, esas que da la reflexión y el tiempo y la edad, incluso en los momentos de duda aparente; y también melancolía, a la que se enfrenta con el convencimiento que dan la vida, las reparaciones necesarias, y el deseo de huir «como única manera de encontrarme». No nos dejan detenernos en casi nada y el poema sí nos deja. En él tomamos conciencia de la vida y de lo que nos rodea, lo fijamos, y también aquello que pasó y nos dejará la gloria de los días, en ese toque Wordsworth que asoma en ‘La casa familiar’: «Se esfumarán la casa y el recuerdo, mas quedará la gloria, aunque perdida, / con que el azar nos quiso distinguir / y por la que hoy / —si bien me sabe a poco— / me muestro agradecido». Ginés Aniorte ha escrito un gran libro, pensado y valiente, muy bien trabado, con una sucesión de poemas que te lleva en una narración sincera y envolvente, acompañada por su saber en el verso y en la palabra que ya conocíamos. Para terminar os dejo con este poema que creo que condensa bien las ideas del libro. CANTAR DE CIEGO

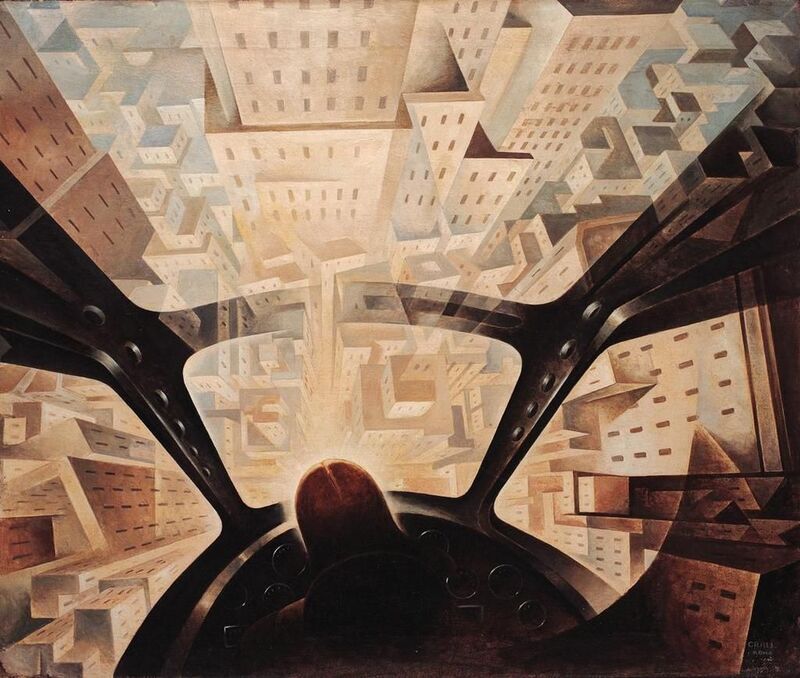

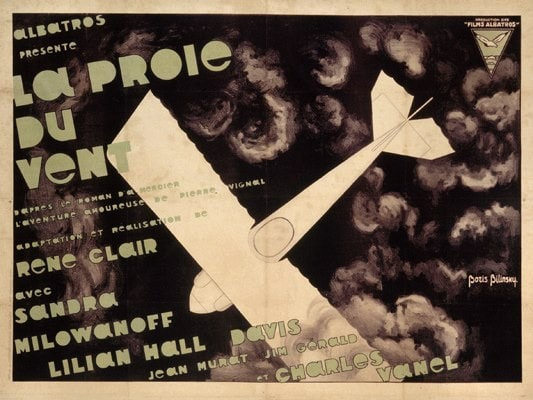

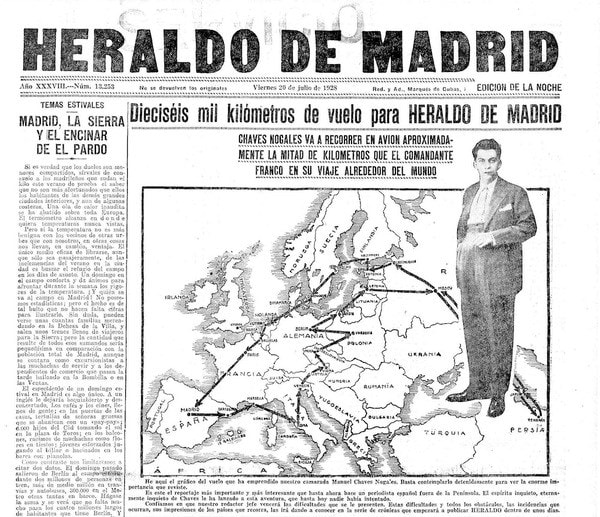

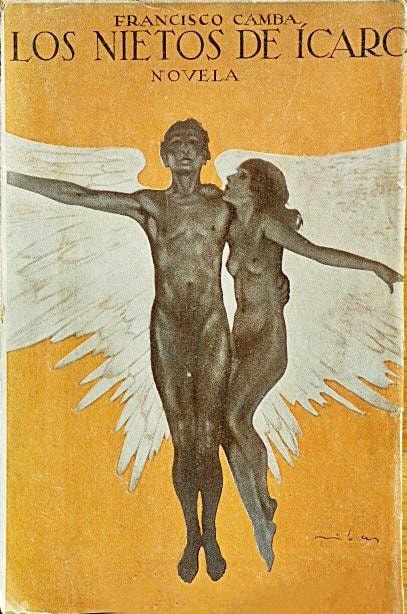

Con el tiempo no ves sino dentro de ti. Para aquello que siempre te mostraron los ojos eres ahora ciego e insensible. Y palpas en lo oscuro y te deslumbra el tacto de cuanto hoy se niega a la mirada. Bendita sea la luz que solo se descubre cuando el mundo se eclipsa. RAFAEL ALARCÓN SIERRA. NUESTRO FUTURO ESTÁ EN EL AIRE. AVIONES EN LA LITERATURA ESPAÑOLA (Renacimiento, Sevilla, 2020) por JOSÉ LUIS LÓPEZ BRETONES ESCRIBIR DESDE LO ALTO Una de las canciones más famosas que se inspiraban en el hecho de volar estaba en realidad dedicada a los ojos azules de la amada. Pero Domenico Modugno supo expresar en las primeras estrofas de ‘Volare’ la sensación feliz de remontarse en el cielo azul e infinito y de contemplarse a sí mismo cada vez más alejado de la tierra. Y esa emoción gozosa, única, nueva para los sentidos es la que aparece consignada en muchos de los textos recogidos en Nuestro futuro está en el aire. Aviones en la literatura española (Renacimiento, 2020), que Rafael Alarcón Sierra, profesor de la Universidad de Jaén con un largo currículum de investigación y divulgación filológica a su espalda, ha recopilado para armar con ellos una singularísima antología. El volumen está dedicado a recoger los muy diversos textos en prosa que diferentes autores españoles dedicaron a referirnos sus travesías por aire y su experiencia con las aeronaves. Ahora bien, el antólogo ha querido establecer un límite temporal de publicación para los materiales escogidos: el año 1936. Y tiene su razón de ser puesto que, a pesar de que en la Guerra del 14 la aviación ya había hecho acto de presencia en los campos de batalla, su desempeño ofensivo había sido menor. Sin embargo, el año en que comienza nuestra guerra civil es cuando el aeroplano pierde definitivamente su “inocencia” a causa sobre todo de los raids sobre las poblaciones de retaguardia —tímido ensayo, no obstante, de los feroces bombardeos estratégicos de la Segunda Guerra Mundial—, despojándose así del carácter deportivo, moderno, ágil y aventurero con el que escritores, pintores, músicos e ilustradores europeos habían revestido las hazañas aéreas. El lector tiene ante sí, por tanto, los primeros artículos, reportajes, fragmentos de novelas y crónicas de viaje que un buen puñado de los mejores autores españoles de esa época —de Gómez de la Serna o Jardiel Poncela a Chaves Nogales, de Azorín o Julio Camba a Ramón J. Sender, de Concha Espina a González-Ruano, etc.— dedicaron al vuelo y a la aviación. Pero tan importante como los textos recopilados resulta el amplio estudio con el que se abre el volumen y que ocupa casi un tercio de sus cerca de 400 páginas. En ellas, y en un ejemplo de amenísima erudición, Alarcón Sierra realiza un completo repaso por los registros literarios que el deseo de volar ha inspirado siempre a los hombres: desde los vuelos imaginarios, de antiquísima raigambre clásica, hasta los vuelos reales, que comienzan a finales del XVIII con la invención del globo aerostático y culminan con el planeador y los primeros prototipos a motor, ya en los albores del XX. A lo largo de este recorrido el compilador nos va ofreciendo datos de quienes acogieron en el ámbito de las letras —pero también en el de la pintura, la fotografía, el cine o la música— una experiencia que parecía estar llamada a cambiar nuestra percepción del mundo. No en vano, vanguardia artística y aviación surgieron casi al unísono, y la primera contempló los progresos de la segunda como el signo de una era que barruntaba la aparición de un hombre nuevo. De hecho, Marinetti, en su Primer manifiesto futurista (1909), pide cantar, entre otros prodigios de la ingeniería, «el vuelo resbaladizo de los aeroplanos», y sugiere la pertinencia de una especie de poética de la velocidad que fuera capaz de expresar la flamante «realidad dinámica», de abolir tiempo, espacio e incluso sintaxis, lo cual habría de incidir en un cambio de percepción, en un nuevo paradigma tocante a la sensibilidad, la moral y la psicología humanas y, por tanto, a cualquier género de manifestación artística. Esta fascinación por la velocidad y la máquina acabaría derivando en un cierto espíritu belicista que empujó a algunos pintores y escritores a buscar materia artística en los enfrentamientos del primer tercio del siglo XX: por ejemplo, en el asedio de Adrianópolis en el marco de la primera guerra de los Balcanes (recuérdese el famoso poema visual ‘Zang Tumb Tumb’, del citado Marinetti) o, sobre todo, en la conflagración de 1914-1918. Para el ideólogo del futurismo la guerra constituía la «única higiene del mundo», convirtiéndola en el tema recurrente de sus palabras en libertad que, con el descoyuntamiento de la prosodia tradicional, aspiraban a ser reflejo de la tensión dramática de la guerra y sus apabullantes sensaciones simultáneas. Al sangriento conflicto europeo acudieron como enviados especiales de diferentes periódicos autores como Valle-Inclán, Gaziel, Ricardo León o Azorín. Todos ellos, en algún momento de sus diarios y de sus crónicas —que más tarde pasarían a formar parte de libros independientes— describen alguna incursión aérea, si bien con un estilo más próximo al periodismo literario que a la vanguardia. Alarcón Sierra recoge en su libro varios fragmentos de esas crónicas en las cuales estos cualificados corresponsales españoles describen la intervención del arma aérea, entre ominosa y fascinante (léanse por ejemplo los párrafos de Europa trágica [1917] donde Ricardo León describe el frente de Verdún), en los choques que pudieron presenciar. Pero ya antes de la Guerra de 1914-1918, que constituye el tercero de los cinco tramos temáticos en los que el antólogo distribuye los textos recopilados, se había publicado la primera novela española sobre aviación, Los nietos de Ícaro (1911), de Francisco Camba; en ella el autor elude las audacias vanguardistas y expone una historia folletinesca de tintes cosmopolitas y con un más que tradicional final feliz. Por cierto, de su hermano Julio Camba, periodista y escritor bastante más conocido que Francisco, también se recogen tres artículos sobre la «emoción del vuelo» plenos de humor inteligente. Tampoco haría uso de las recetas de la vanguardia la primera escritora española en subirse a una carlinga, Concha Espina, que voló en 1916 y que publicó dos años después la novela corta Talín, recogida en parte en la antología; se cuentan aquí los amores imposibles de una adolescente impedida y huérfana hacia un joven y aguerrido piloto que consiente un día en pasearla entre las nubes. El final de la historia, narrada con cierto garbo entre galdosiano y modernista, no deja de constituir un curioso melodrama con el ingrediente del contexto aéreo. En las décadas siguientes al período bélico los aviones siguieron surcado la narrativa española, a menudo para imprimir un toque de modernidad y mundanidad a la trama. Juan Chabás, Felipe Ximénez de Sandoval o Ramón Gómez de la Serna, entre otros autores, están representados en este capítulo de la antología con obras que vieron la luz durante los últimos años de la década de los 20 y los primeros 30. No faltan, del último de los citados, algunas greguerías de tema aviónico que Alarcón Sierra ha escogido con acierto; cito tan sólo un par de ellas por su chispa paradójica e ingeniosa: «La hélice es el trébol de la velocidad»; «Subir en avión es subir a los abismos». La parte más extensa y nutrida del volumen es la última. En ella el antólogo ha reunido los textos de ocho autores que viajaron en avión y escribieron la crónica de aquella experiencia, primero para los periódicos y más tarde en forma de libro, publicados la mayoría de estos a lo largo de los años 20. Se trata de Corpus Barga, el ya mencionado Julio Camba, Luis de Oteyza, César González-Ruano, Manuel Chaves Nogales, Jacinto Miquelarena, Ernesto Giménez caballero y Ramón J. Sender. El primero de ellos, al relatar para el periódico El Sol un viaje efectuado entre París y Madrid en 1919, hace uso de un estilo deliciosamente ramoniano («las nubes acolchadas son muebles confortables, estilo inglés») y en cierto momento vuelve a referirse a esa nueva relación cronoespacial que el vuelo permite brindar a los viajeros: «el aeroplano es la ofensiva del tiempo contra el espacio». Por su parte, Chaves Nogales, en el curso de su extenso periplo aéreo hasta la Rusia soviética, relatado en 1928 para el Heraldo de Madrid, confiesa que «la aviación ha empequeñecido el mundo» al permitir cubrir, en condiciones de razonable comodidad, largas distancias en breve tiempo, algo impensable pocos años atrás. «El tiempo es aviador», admite, y «las cosas son de otro modo desde arriba», lo cual propiciará que cuando la mayoría de la gente viaje en estos aparatos adquiera «otro concepto de las cosas». No obstante, Chaves Nogales confiesa también que volar sentado en un cómodo butacón de cabina era, ya en su tiempo, algo que no entrañaba ninguna molestia ni heroicidad. Por su parte el inquieto y contradictorio ingenio de Giménez Caballero logra en ‘Sobre el signo avión’ uno de sus mejores artículos al hilo de un vuelo Madrid-Barcelona a comienzos de 1928. A Gecé no le interesa tanto describir sus sensaciones de viajero —algo que él consideraba ya usado y rutinario— como anunciar el «nuevo y radical punto de vista» que la experiencia del vuelo le proporciona, y que encuentra su mejor correlato en el arte cubista y surrealista. De este modo el aeroplano, «caballo de alas de los poetas», es el heraldo de un tiempo otro para la pintura y la lírica, un tiempo en el que ingenieros y poetas serán capaces finalmente de alumbrar una España «aviónica y transparente», recorrida de un cabo a otro sin escalas, sin límites geográficos ni obstáculos locales.

Ese tiempo nuevo llegó, efectivamente. Pero no para cambiar el paradigma de nuestras percepciones o de nuestras consideraciones sobre el arte y la historia, sino más bien para proveernos de un arma letal de combate a partir de 1936; y también, gracias al espectacular desarrollo de la industria aeronáutica, de un medio de transporte absolutamente rutinario en la actualidad al que el pasajero accede casi con indiferencia para arrellanarse en los estrechos asientos y engolfarse en sus móviles y portátiles o tomar el piscolabis que le sirve la azafata, sin prestar más que una despreocupada atención al espectáculo que se divisa desde las ventanillas. Si muchos de los escritores que engrosan el pasaje de Nuestro futuro está en el aire (título que Alarcón Sierra ha tomado con evidente atino de unos lienzos de Picasso) hubieran podido contemplarnos habrían asegurado que, desde luego, el futuro ya no es lo que era. Y que los sueños que soñaron no han de volver jamás, como por cierto aseguraba Modugno en la primera línea de aquella famosa canción. ANTONIO BARNÉS VÁZQUEZ. EL CORAZÓN DE LA LIBÉLULA (Kolaval, Sevilla, 2020) por ADOLFO TORRECILLA Publica Antonio Barnés Vázquez (Sevilla, 1967) su primer libro de poesía. Con anterioridad, ha publicado diferentes ensayos literarios. En la actualidad, dirige el proyecto de investigación y creación literaria “Dios en la Literatura Contemporánea”.

Se nota en este poemario su amplia formación humanística, que le lleva a abordar la realidad desde una perspectiva crítica y novedosa, huyendo de los tópicos y estereotipos y mostrando ingeniosos puntos de vista poéticos con los que sorprender al lector. Como escribe Jaime Siles en el prólogo, estamos ante «una poesía que es vida y redención a la vez». No se queda sin más el autor en la visión erudita o culturalista de la realidad, sino que intenta añadir un deseo de cambio, una renovación, una transformación. Siles habla de realismo trascendente, idea que refleja bien esta intención. Resulta muy interesante la tensión entre clasicismo y contemporaneidad, pensamiento que sintetiza con la acertada imagen del vuelo de la libélula (la eternidad es un chispazo de asombro, / llena de plenitud el alma en un soplo), que recoge en el título. El presente y el yo del poeta es el punto de partida de muchos poemas, pero las conexiones con la tradición y el pasado son constantes, como bien sabe por experiencia libresca el autor, doctor en Filología por la Universidad de Granada. Hay sugerentes recreaciones de poemas y temas clásicos (el desierto está en la quinta avenida / el desierto está aquí / no huir / ni beatus ille) y también quiebros a figuras mitológicas con las que muestra perspectivas originales. Pero en su poesía no hay deseo de evasión: su objetivo es analizar la realidad que le ha tocado, que es la que también hay que poetizar. Consciente del profundo e inédito valor de las palabras, Barnés, y ese es el ambicioso reto que se plantea, quiere ver el mundo con ojos repletos de novedad, «mirar como si no se hubiera mirado / hablar como si fuera la primera vez». El resultado demuestra la fuerza humanística del autor, su bagaje cultural y literario y su atrayente y coherente manera de mirar el mundo y el hombre, aunque se muestre en ocasiones crítico. No le falta chispa a la hora de mostrar esta crítica, que tiñe por momentos de sentido del humor, como cuando escribe «Si la familia es lo que queda / tras el reparto de la herencia, / el amor es lo que queda / cuando se prolonga tu ausencia». Y en todo momento se desprende una huida de la asepsia técnica como fin. Barnés concibe su poética como «una desesperada llamada» con el fin de salir del «papel en blanco» para mancharse «las manos». JAVIER LOSTALÉ. LECTOR CÓMPLICE (Athenaica, Sevilla, 2021) por PEDRO DIEGO VARELA UN ACERCAMIENTO A JAVIER LOSTALÉ, VERDADERO LECTOR CÓMPLICE «Dichoso el que se cruzó en su camino con un noble espíritu en su juventud». Con esta cita del poeta cumbre Friedrich Hölderlin comienza Javier Lostalé —tras una carta dirigida al lector— el segundo de los capítulos del breviario Lector cómplice. Y es que a modo de un lirismo que recuerda a Paul Valéry, autor aludido y multiplicado a lo largo de todo el libro, Lostalé circunscribe la inspiración y complicidad de un pulso poético que no ha dejado de latir; un cuerpo sanguíneo que se sitúa desde espacios como las Cartas a un joven poeta de Rilke hasta las respuestas de un eterno Juan Ramón Jiménez: «es poesía lo espontáneo sometido a lo conciente», decía este último. Así, nos encontramos con una voz que asciende a través del propio texto, un autor que —sirviéndose de la esencia prosaica que le caracteriza, poética cuanto menos—, nos permite recuperar el instante literario; el espíritu ameno y poético utilizado por Lostalé es signo inequívoco de ello, dando cuenta del instante inicial —y límite— que tras una colección de breviarios como ésta habita. Por su parte, seis han sido a la fecha los breviarios que componen esta valiosa colección, donde podrá encontrar el lector a figuras tan interesantes como la de Jaime Siles, que bajo el singular título de Un Eliot para españoles ofrece las claves de su poética; mismo caso es el caso de Adolfo García Ortega, autor de El arte de editar libros, obra que ofrece «en breves exposiciones llenas de sabiduría y amenidad, un retrato de grupo alrededor del mundo del libro: el abrazo tenso entre escritor, editor y lector». Pero, como digo, estos son sólo algunos de los ejemplos del sexteto de obras que dan forma —y fondo— a esta colección. En consecuencia, se inicia un despliegue cuya dirección apunta a convertirse en una de las principales colecciones en lo referente a un formato como el de los breviarios, cuyas ventajas —hasta ahora inexploradas en el mercado— no quedan relegadas en exclusiva a la extensión que les caracteriza, a saber, breve. Por contrario, la potencia de un formato como éste va mucho más allá: como ejemplo, atienda el lector al libro que aquí mencionamos, Lector cómplice, que será incapaz de dejarlo en la distancia emulada de la indiferencia, estado pasivo de la sociedad posmoderna que habitamos. Para este ya consagrado poeta, fiel conocedor de los versos aleixandrinos, el diálogo con el lector es fundamento substancial a lo largo del texto, en tanto que éste nos posibilita un medio de desarrollo para la necesidad imperiosa de aquel que escribe, el autor. Por tanto, no es de sorprender que en esta esfera Lostalé remita a los jóvenes poetas; aquellos cuya figura, tan genuina como múltiple, les corresponde habitar en la frontera interior de una búsqueda propia, su voz poética. Y es que quien aspire a la consumación del momento creacional, deberá disponer su vista —y espíritu— de manera constante hacia ciertos términos recuperados, y posteriormente desarrollados por el autor en las correspondientes páginas: soledad, necesidad, pausa, silencio, destino, interioridad... Éstas son algunas de las palabras —y temas— que, desde su mirada atenta, Lostalé considera como ejes circulares de la poesía, y por tanto necesarias. Tras esto, señala Lostalé a la paciencia como estatuto central en todo poeta. Y por el carácter de esta misma, me he visto en la necesidad de añadir algo más: esta paciencia, pausa ontológica del poeta, deberá de ser inseparable del vigor interno, tan característico del espíritu creador; del ser de comprometido rigor y fuerte pensamiento —y en último caso, definido—. Así, sobre esta cuestión dedicará Lostalé un tercer apartado no menos cómplice, estadio de análisis inédito del ya famoso acto creador, quedando manifiestas sus partes diferenciadas, participativas por otro lado del gesto-oración que requiere el poema, que como si de un momentum se tratara, buscará abrirse paso en su escritura. Considerando esta propuesta, parece, pues, que la cita de Vicente Gallego reproducida por el autor es del todo necesaria, donde «el poeta sólo ayuda al parto, no concibe a la criatura». Sin embargo, para que haya parto ha de haber criatura previa, y en este sentido le corresponde al lector preguntarse de dónde procede la misma: el poema. En otras palabras, es el lector quien, a nuestro juicio, deberá asistir al parto del poema, siendo el poeta el encargado único de gestar, de concebir tal criatura, el poema. Pero quizá sea cuestión de disposición material; quizá asunto de las ideas —y sus pertinentes usos— que nuestra inteligencia y sensibilidad permite lo que da espacio al poema; lo que materializa al mismo en la realidad realmente existente. Pero al margen de estas cuestiones, convendrá conmigo el lector que, en su complicidad, todo texto o poema tenderá hacia un cierto fin —puesto que en caso contrario caeríamos en un reduccionismo, en tanto que medio—. ¿Y cuál es el fin al que, tanto el lector como el poeta están sometidos? Quizá a ninguno que atienda a otra serie de intereses que no sean los propios, honestos; «no esperar más recompensa que la satisfacción por la obra bien hecha», escribe Lostalé. Desde este punto de vista, el resto no es más que una añadidura innecesaria, que no sirve sino para apartarse del fin que al poeta, al creador y al lector corresponde como propio.

Tras esto, podrá entenderse dicha teoría —o al menos sus puntos comunes— de forma similar a la propuesta por Roland Barthes, pues si el lector es cómplice del autor, ¿a quién le corresponde, por tanto, hablar de texto, de poema? Al lector, está claro, pues para Barthes se produce lo que él mismo llama «la muerte del autor». Sin embargo, y pese a las diferencias personales —que son muchas— que podamos encontrar respecto a la tesis de Barthes, no me corresponde a mí posicionarme a favor o en contra de la misma, sino sólo criticarla en la medida en que ésta afecta al libro. Dicho, pues, lo anterior, permítanme reproducir a modo de cierre la Confesión que Lostalé realiza al final del libro, centro dedicado «a todos los lectores cómplices», el mismo en el que el poeta manifestará lo siguiente: Escribo porque me salva, porque es lo único que me queda, porque fija un sonido, unas luces, el final de un acto de amor, el escenario de unas horas de deseo. Escribo porque están conmigo los que ya nunca estarán, porque bajo al mar desde la mesa donde apoyo la cuartilla y me quedo quieto en la memoria de un cuerpo, y prolongo unas voces hasta perder la noción del tiempo (días y años juntos, apretados en un instante que me deja sin defensa). Escribo porque al abrir el seno de una palabra encuentro la iluminación última del beso, porque pronuncio a solas mi única verdad: esa que después desmiento con mi vida. Escribo porque hay un llanto íntimo que me purifica desde que comienzo a hacer signos en el papel, porque poseo las cosas desde su respiración humana y puedo habitar aquello de lo que fui desterrado. Escribo para ser joven y alimentar una esperanza radical, para tener lo que no tengo y escuchar lo que nunca me dijeron. Escribo porque nunca fue más bello el engaño. Sea, pues, el verbo en el marco íntimo de un lector celeste, aquel que tras estas palabras sostiene, como la lanza de Cristo, su atenta vista, siempre despierta, bajo el valor de una palabra. Sea, así, este lector, en el lenguaje aquí inscrito. Sea, tan sólo, el verdadero lector cómplice. MIGUEL ÁNGEL HERRANZ. LÍRICA DE LO COTIDIANO (Renacimiento, Sevilla, 2019) por ANTONIO AGUILAR RODRÍGUEZ EL RESTO ES FÁBULA ¿Qué se espera de un libro de poemas? A estas alturas, pasados los cuarenta y tantos, creo que me conformo con encontrar en un libro de poesía una experiencia —¿aventura?— también y el hecho de no tener la sensación de haber perdido el tiempo. Luego hay momentos para todo, momentos para la experiencia sublimada, anecdótica, la pretenciosa, momentos para esa experiencia tortuosa de algunos libros, para la feliz, la que es concebida pese a todo para el mundo editorial, la que alguien cree que queremos leer y la que queremos leer de verdad, aunque eso no lo sabemos hasta que lo hemos descubierto, y qué placer entonces encontrarla. Hay poemas que te iluminan una tarde y la tarde siguiente te sumen en la oscuridad, a veces hay poemas o libros que te seducen en el primer verso, en el primer poema y luego se te caen literalmente de las manos y libros en los que vas marcando títulos con el lápiz hasta que decides no señalar más porque recuerdas lo que un profesor de secundaria te enseñó al subrayar, que si destacas demasiado lo que realzas es lo que no querías destacar. Lírica de los cotidiano es el último libro de Miguel Ángel Herranz, poeta al que conocí no como escritor sino como lector, lector que en su perfil de Instagram, @mikinaranja, nos abre ventanas a otros mundos. Su selección ya habla de por dónde va, de quién pudiera ser y de cómo concibe la poesía, aunque no necesariamente nuestros gustos como lectores tienen por qué coincidir con nuestros gustos como escritores, en el caso en el que escribamos o en el otro caso, más literario aún, en el que pensamos cómo sería nuestra obra si la escribiéramos. Coincidimos, creo, en un momento en la lectura de José Mateos, uno de esos poetas sabios que ha encontrado el equilibrio entre una forma cuidada y una experiencia de la cotidianidad integradora. En los poemas que selecciona para sus estados predomina una poesía que antepone la vida a cualquier otra cosa, que relativiza todo desde la experiencia, pero no todo, y ese no todo, ahora en la poesía de Herranz, cabe en tres palabras. Es un mirlo que, como Ajmátova, canta porque puede, porque puede decir esto otro, este no todo que con mucha frecuencia escapa a veces de la mala poesía. No quiero joyas / tráeme flores. Hay un equilibrio, no obstante, un pacto con la palabra para que sea poesía y no otra cosa, un cuidado de la expresión descatable. Hay pulcritud y gusto por la palabra justa, gusto por no decir pájaro cuando puedes decir mirlo, por ejemplo, porque en el nombre hay un conocimiento y un respeto por la realidad. El ritmo es uno de sus grandes aciertos, la disposición textual que de pronto encabalga una palabra para que destaque, para que cobre un nuevo sentido. Versos breves que hilvanan, que son materia y voluntad, y no asustan, no dan pereza, prácticamente no hay que leerlos, vienen dados, como sin querer, como un caño de agua que fluye, que aceptamos, como aire, como el aire de las palabras. Destaca en este apartado de la forma su concisión, una voluntad de no malgastar las palabras, un tono coloquial que se sustenta en juegos de palabras sencillos pero eficaces, paralelismos, antítesis y un aguzado sentido del humor, que no acaba en carcajada pero que quita un poco de sobriedad a esa experiencia que llamamos vida. Creo, probablemente me equivoque o no —sucede con las creencias—, que esta forma no es azarosa, que viene de un compromiso ético, ya que los poemas, que por momentos recuerdan el tono de la poesía de Ángel González, entre coloquial y descriptivo, como en ‘Instrucciones para escribir un poema’, parecen un diálogo con las personas que le importan, también con los lectores que le importan, y así no cabe la trampa del artificio y del distanciamiento final. E igual que he citado a Ángel González, podríamos citar a Jaime Gil de Biedma, a Borges, a Bukowski, a Ajmátova o a Gloria Fuertes, que aparece y desaparece por momentos. Me quedo con infinidad de poemas. Sé que caminarán conmigo durante algún tiempo, que algunos olvidaré y que otros se anclarán a mis propias experiencias. Cogido con un imperdible queda este final del poema ‘Rotes tathaus’: Hemos venido a amar

y ser amados. El resto es fábula. JOSÉ LUIS PIQUERO. TIENES QUE IRTE (Isla de Siltolá, Sevilla, 2017) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO EL SECRETO QUE NO ESTÁ EN LOS LIBROS La trayectoria literaria de José Luis Piquero demuestra, por sí sola, que es posible conciliar el dolor con su depuración poética. No en vano, el malditismo, como corriente, ha colocado siempre el foco en algo tan común como evidente: vuestro dolor no es nada comparado con el mío, pobres mortales gozosos. Ya los cambios sociales, llenos de ofendiditos, relatos de trastornos nerviosos, traumas infantiles y amores imposibles, parecen contradecir esta tendencia. No obstante, si hablamos de poesía, la aparente profundidad de lo dicho queda, muchas veces, para desgracia de sus seguidores, compensada por la superficialidad del resultado. Ese exceso, por tanto, queda como una parodia del propio autor, y si tiene la suerte de no ser hermético, digámoslo sin más: las metáforas sobre el tabaco, las drogas y el sexo sucio no aseguran demasiado, al menos hoy en día. Tienes que irte, afortunadamente, participa de una visión poliédrica, más o menos acentuada dependiendo del poemario, especialmente en El fin de semana perdido (DVD, 2009), que va dando cuenta de un pasado extraño, placentero, y oscuro. Vista así, la obra de Piquero parte, en un viaje de ida y vuelta, desde un sentimiento o situación enigmática, que rodea y fragmenta en sensaciones, donde, filtrada por los breves y efímeros momentos de recreo, acaba ensombrecida y, en cierto modo, devastada, sobre todo en este último poemario. Sin embargo, no por más sombras, hay más luz: estas esconden, a su vez, otros detalles, de manera que la comprensión total nunca es posible, así como el retrato completo de su autor. El distanciamiento del objeto poético, por muy autobiográfico que sea, es una de sus claves y, como consecuencia, uno de sus logros personales en el panorama poético actual. A través de anécdotas y experiencias, aparentemente intrascendentes, podemos asistir a un examen concienzudo e implacable de la condición humana. En ella, las certezas se vuelven difusas, y en los versos aflora la incertidumbre. Puede que haya mentiras, ¿pero se notarán? Es imposible mantenerse coherente toda la vida, nos diría Piquero en la lejanía. Cuando la pérdida es grande, en algunas ocasiones, el mensaje es honesto y triste. Algunas veces puede ser hasta enigmático, si el poeta asturiano usa a Ulises, o el cíclope, como figuras enmascaradas. Sea como sea, en el momento en que entra en juego la fuerza de lo erótico, la agresividad inunda el poema y el sentimiento queda despedazado, a su manera, como huella del intento de la mente por domesticar un impulso emocional violento que nunca llegó a comprender del todo. VACÍO DE RAFAEL SUÁREZ PLÁCIDO

Se me ocurre que no tenía muchas ganas de vivir. Y es mejor no pensar qué medidas podía haber adoptado: nuestra devastación y sus rayos letales enrareciendo el aire Dios sabe cuánto tiempo, mucho después de él. Terrible que la herida de su muerte nos ahorrase esa herida. Y luego está el asunto de la literatura. También es un motivo para vivir, no sé si suficiente. Hacia el final, de sus poemas sólo le gustaban unos pocos. Un hombre necesita una tarea, como contar su historia. Y eso es algo que ahora ya nadie puede hacer por él. Ni siquiera yo mismo. Supongo que esto es lo que ocurre siempre: ese silencio sordo de todo lo que ya no hemos hablado ni hablaremos. Y yo quiero entender mi propia pena. Hay muchísimas cosas que no diré jamás porque sólo podía decírselas a él. Es su hueco de mí. Dicho esto, la vida no prosigue, porque es otra, y el que yo era con él ya se ha desvanecido (no habré de defraudarle, no me verá faltar a mi conciencia). La espantosa añoranza del futuro amputado: las palabras, la historia, los poemas, cuanto no seré yo y no será él. Y hasta, en las noches malas, su otra muerte. ANTONIO J. SÁNCHEZ. BUSCANDO A VELÁZQUEZ (Ediciones en Huida, Sevilla, 2018) por MANUEL GUERRERO CABRERA SEVILLA, ARTE Y LITERATURA La película Perfectos desconocidos (Álex de la Iglesia, 2017) trata de cómo durante una cena unas parejas amigas y un soltero deciden jugar a leer en voz alta los mensajes que les llegan al móvil y atender las llamadas en altavoz. A medida que avanza la noche y comparten los mensajes, se percatan de que, pese a la amistad, ni se conocen tanto ni cuentan todo lo que les pasa. En esta misma situación me encuentro con Antonio J. Sánchez (Sevilla, 1971), que se trasladó a la capital española por amor, donde trabaja de gestor económico, poeta de Balance de situación (Guadalturia, 2011), Leyenda urbana (Origami, 2012), Tebeos (Voces de tinta, 2014) y Libro de horas (Lastura, 2017), ganador del Premio «Saigón» de Literatura en 2008 y el Premio de Poesía Miguel Baón en 2015; una persona muy comprometida con lo cultural y a quien siempre le estaré agradecido de las palabras que dedicó a mi hija al poco de nacer y que utilicé como improvisado epílogo en uno de mis libros. Y toda esta información la he escrito de memoria, doy mi palabra (escrita aquí), además de otras cosas demasiado personales que me callo, porque no hay que contar aquí. Por lo que el día que supe de la novela Buscando a Velázquez, me sentí como uno de los personajes de la película antes mencionada: ¿Antonio J. Sánchez, de Sevilla, novelista? ¿Cómo pudo ser? ¿Desde cuándo? Buscando a Velázquez (Ediciones En Huida, 2018) trata de Lorenzo Castilla, un becario de Historia del Arte, oriundo de un pueblo de Segovia, que llega a Sevilla en 1997 y encuentra por azar una pista sobre dos cuadros desconocidos de Velázquez, lo que hará que den con ellos y se realice una subasta. La novela pasa por distintas fases de género, de la novela de misterio o intriga, en la búsqueda de los cuadros de Velázquez y la organización de la subasta, a la neocostumbrista-social con una buena relación o descripción de situaciones de un protagonista foráneo con la ciudad de acogida, Sevilla, pasando por la humorística y la amorosa o sentimental. La acción se divide en tres partes muy claras: la primera es la búsqueda y localización de los cuadros, la segunda confiere de lo relativo a la subasta, y la tercera actúa a modo de epílogo, para cerrar tramas secundarias. En el tratamiento de los personajes, Lorenzo Castilla lleva el peso fundamental de las tramas y de la novela en general. Es el personaje principal y el más completo, de cual se nos ofrece una imagen terminada: confiado, sincero, íntegro, serio y apasionado en Historia del Arte; su personalidad deja en evidente contraste la de los demás personajes, con Lucas (su guía por Sevilla, una suerte de Virgilio fiel e inteligente) en que este es burlón, con Luis Carlos (presidente de la asociación APTA) en que este es oportunista y deshonesto, o con Yolanda en que esta es decidida y resolutiva. Por lo tanto, no hay aspecto que no pase por él, pero el autor puede estar tranquilo, porque Lorenzo es un personaje sólido, incluso en los momentos de humor, como en su breve experiencia en el camino del Rocío. Tan sólido como Sevilla, pero esta ya tiene valor y fuerza de por sí. Por esto último, uno de los aspectos más interesantes de la novela es la expresión y representación de la sociedad sevillana, que no tiene reparos en mostrar amor por su ciudad, no solamente lugares conocidos de la ciudad (la catedral, la Casa de Pilatos, la Alameda…), sino también bares (también reales: el Tremendo y Casa Morales); su gente (destacamos la descripción de las distintas «tribus urbanas» en el segundo capítulo); y, en especial, sus costumbres, como la atención dada a la Semana Santa en uno de los mejores capítulos de la obra y el modo de asumirla como algo antropológico y social, junto con lo religioso.

Sevilla es una ciudad tradicional, muy aferrada a su pasado, para lo bueno y para lo malo. Y nada hay más tradicional que las devociones religiosas. Además, las hermandades tienen aquí un peso enorme, que va más allá de lo religioso, y se instala en lo cultural y en lo social. Esto nos lleva al gran motivo de la obra, que parece oculto, pero que está muy presente y se nos pasa: la defensa de la cultura y del arte, que lo perdido en estos ámbitos es irrecuperable. Valga como muestra la indignación de Lorenzo al conocer el derribo de la casa solariega del siglo XVIII de los Acosta de Villablanca, o el modo en el que Lucas le informa de cómo ha cambiado la Plaza del Duque en menos de cincuenta años que, de estar rodeada por palacetes nobles, ha pasado a estar llena de edificios modernos de grandes almacenes sin valor artístico. Es esta tesis la que da sentido al final de la obra que, evidentemente, no describiremos aquí. Quizá, en el futuro, exista una sociedad mejor preparada, sin tanto ánimo en lo lucrativo y más en lo artístico, para comprender el valor del hallazgo de un Velázquez o de la obra de otro gran artista. Dijo Rilke que la patria es la infancia y con Buscando a Velázquez conoceremos la de Antonio J. Sánchez. Como dice Lucas en la novela: «Es que saber de arte no es aprenderse de memoria un montón de fechas y nombres, sino conocer el mensaje que quiere transmitir cada obra». Y la suya transmite amor y admiración por Sevilla, la literatura y la cultura. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS