|

EDUARDO RUIZ SOSA. EL LIBRO DE NUESTRAS AUSENCIAS (Candaya, Barcelona, 2022) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Eduardo Ruiz Sosa consiguió situarse en un lugar de privilegio en la narrativa escrita en castellano con su primera novela: Anatomía de la memoria. Tras aquel éxito, pasaron unos años de silencio que se rompió con su libro de relatos Cuántos de los tuyos han muerto y, ahora, con la novela que acaba de publicarse (en Candaya, como el resto de su obra): El libro de nuestras ausencias.

Si en la recepción crítica de Anatomía de la memoria fue un lugar común trazar un paralelismo entre Ruiz Sosa y el Roberto Bolaño de Los detectives salvajes (pues en ambas se daba una búsqueda de un grupo artístico-revolucionario), ahora ese paralelismo podría extenderse a su segunda novela pues, como en 2666, el tema central de El libro de nuestras ausencias es el de los desaparecidos en México. El acercamiento de Ruiz Sosa es, sin embargo, muy distinto al de Bolaño. En la novela del mexicano, junto a la dimensión social y documental de esta tragedia humana, hay una cuestión filosófica que recorre el libro: la forma en que la ausencia (de un cuerpo, de una presencia) genera un lenguaje. Es decir, como planteaba Derrida, el lenguaje nace de la desaparición, de la ausencia; por tanto, esa asimetría entre cuerpo e identidad (entre cuerpo y lenguaje), el hueco que genera la desaparición, hace que la identidad quede en entredicho y que se generen todo tipo de relatos que intentan acercarse a la verdad, reconstruir la unidad significante-significado, cuerpo-identidad: Un desaparecido es una voz sin cuerpo (...); son cuerpos lo que deseamos, decía pero hay que aprender a buscar lo otro porque hasta el recuerdo se corrompe. Esa búsqueda es doble, por lo tanto: en la memoria, donde se multiplican los relatos que definen la identidad de la persona ausente (Orsina, en esta novela, es la actriz desaparecida que origina la búsqueda); y en el “mundo físico”, es decir, en la tierra, en las fosas comunes, en las salas forenses atestadas de cadáveres sin identificar, de cuerpos que esperan un nombre que cierre esa grieta que los mantiene en el infierno de la separación del anonimato. Los elementos de la trama se mantienen en el territorio de la verosimilitud, pero están seleccionados por su valor simbólico. Así, al tema central de las desapariciones, se añade el del teatro (los personajes están relacionados con una compañía teatral), donde se da también ese desajuste entre cuerpo y relato: el actor es un cuerpo que debe vaciarse de su nombre y de su relato para acoger en él otro nombre y otra historia: Un personaje es una voz sin cuerpo, gritaba la Inga en los ensayos, el trabajo del intérprete es lograrse un cuerpo sin voz. La búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos ofrece las páginas más estremecedoras de la novela: el descubrimiento de las fosas comunes, la descripción de “la sala de los muertos”, el dolor de las madres y los familiares que escarban entre la tierra y los huesos, entre los cadáveres de desconocidos, nos dejan páginas de una dolorosa belleza. El libro de nuestras ausencias es también (o sobre todo) un lenguaje roto y desmembrado, un flujo de voz que rompe el párrafo, la línea, incluso la sílaba; que difumina las fronteras entre la prosa y el verso. Así lo declara el autor en el prefacio: México es un país esquizofrénico. Un país lleno de fantasmas. Este es un libro roto, de palabras rotas, voces quebradas, personajes que ya no están, pero tampoco se han ido. No he encontrado otra forma de mirar a este presente. Con esta segunda novela, Ruiz Sosa se confirma como uno de los narradores más atrevidos, ambiciosos y originales del panorama actual en lengua castellana. Su modernidad mira también al pasado; no tanto, en mi opinión, hacia Bolaño, sino hacia autores del boom como el Donoso de El obsceno pájaro de la noche o el Roa Bastos de Yo, el Supremo. Es de agradecer esa valentía, esa ambición para atreverse a crear esa Gran Novela que parecía haber perdido atractivo como referente estético en los narradores contemporáneos.

0 Comentarios

FRANCISCO DÍAZ KLAASSEN. EN LA COLINA (Candaya, Barcelona, 2019) por EDUARDO RUIZ SOSA ESCRIBIR CONTRA EL AUTOR [CONVERSACIÓN CON FRANCISCO DÍAZ KLAASSEN] No sé todavía qué es lo que hace que dos individuos establezcan un vínculo de amistad. Entiendo que la historia común ayuda, es decir, una historia compartida, digamos, desde la infancia. O desde la adolescencia. Un modo de relacionarse que es más bien producto del azar y de elecciones compartidas que no de intereses concretos como los que podrían tener dos adultos que nunca coincidieron en el pasado y que un día, luego de encontrarse, caen en cuenta de que esos intereses concretos, aunque diversos, incluso divergentes, los empujan a un futuro semejante. Esto le pasa al Francés, el personaje de En la colina, del escritor chileno Francisco Díaz Klaassen (Santiago, 1984): recuerdo un comentario de Facundo Cabral sobre la amistad, cuando citaba un verso del poeta Jorge Guillén, o un comentario que luego se convirtió en un verso, o cualquier cosa parecida que sonaba así: «Amigos, y nada más. El resto es selva»; lo que le pasa al Francés es que en la selva, en el bosque, en esa colina que zigzaguea borracho todas las noches que transcurren en la novela, encuentra a esos amigos divergentes, Beto y Fritz, a quienes bien podía haberles dicho otro verso, de otro chileno, de Neruda, en Farewell, que dice que «para que nada nos separe, que nada nos una». Ciertamente Neruda es tramposo en muchos de sus versos, pero quizás aquí tiene razón. Nos une el futuro, y como el futuro no existe, nada nos separa, podría ser la primera conclusión. Esas formas de la amistad, que son una manera de vernos desde afuera, de encontrar un «yo que no soy yo» y que nos ve desde la periferia, se extiende salvajemente en la novela donde se emborracha el Francés. A veces pienso que Díaz Klaassen es el Francés. A veces pienso que no. En ambos casos, estoy seguro, de manera intermitente, tengo razón. El problema es que, hablando con los dos, al mismo tiempo, es difícil ponerse de acuerdo. O es difícil que entre ellos dos se pongan de acuerdo. En un punto, quién sabe dónde, le pregunté al Francés, o a Díaz Klaassen, ya no estoy seguro, si pensaba que la escritura es siempre una escritura contra algo, es decir, no un ajuste de cuentas, al final eso es imposible o demasiado sencillo, sino una suerte de continua lucha contra la sombra (¿no es así como se conoce cierta práctica solitaria de los peleadores cuando golpean al aire como si el enemigo fuera una ausencia, o ellos mismos divididos en dos, un peleador con cuerpo y otro sin cuerpo?, ¿no es eso la escritura?). Entonces Díaz Klaassen me contó una historia. Me habló de un maremoto en el sur de Chile en 1960, en Valdivia, donde su presente pudo haber quedado barrido por el peso del océano: Mis bisabuelos, dijo, vivían en un pueblo pequeño que bordeaba un puerto, uno de esos pueblos en los que todos se conocen entre sí; cuando el mar se recogió, los pescadores hicieron que todos corrieran a los cerros porque tenían claro lo que iba a pasar a continuación; a medio camino, mi bisabuela, la omama (era alemana), se dio media vuelta y volvió corriendo porque se había olvidado de algo: cuando estaba poniéndole llave a la casa llegó una ola gigante que la destruyó a ella junto con el pueblo. ¿A tu bisabuela la mató una ola gigante?, le pregunté, no sé si para acentuar la obviedad o el absurdo. Entonces dijo que tal vez hay algo en esa muerte ridícula a lo que vuelve una y otra vez en lo que escribe. Como si la afectación, continuó hablando mientras el Francés escuchaba, silencioso, esa afectación, pues, con la que solemos hablar de las tragedias, podría ser la misma afectación con la que solemos hablar de la vida, y como si en ese dejar fuera los elementos absurdos nos faltara un grado de entendimiento respecto a la realidad. ¿A la realidad literaria le hace falta el sentido del ridículo?, le pregunté. El Francés, o Díaz Klaassen, es serio al principio. Gesticula, mueve las manos, hace aspavientos. Como habría dicho mi abuela de haberlo conocido: Hay que darle una bofetada para que hable y dos para callarlo. En ese sentido, dijo, uno mismo, la idea de uno mismo que se pueda tener, es decir cualquier tipo de definición, siempre va a traer consigo una cuota de ridículo: a menudo nos preguntamos qué pensaría alguien, un extraño o incluso un conocido, si pudiera vernos cuando estamos completamente solos, creo que en este libro quise preguntarme, dijo, qué pensaría yo mismo: yo, que sé lo que escondo y lo que muestro, ¿qué pensaría de un yo que no soy yo? Esa última frase parece sacada de una galleta de la fortuna, le dije, y el Francés se me quedó viendo como si me odiara. El Francés, cuando subía y bajaba la colina de su libro, que es la misma colina que la de su pueblo, uno de esos pueblos en los que todos se conocen entre sí, como él mismo había dicho, abría galletas de la fortuna, chinas, según parece, y surcaba el monte entre ciervos y mapaches leyendo una especie de sabiduría barata y profunda, como toda la sabiduría de los borrachos, que viene de cualquier parte y lleva a todos lados. Quiero decir, que es una sabiduría encontrada donde sea, que siempre abre caminos, aunque sean caminos para perderse. ¿Qué buscas?, le pregunté. Yo quería escribir a la manera de los borrachos que avanzan en zigzag, dijo Díaz Klaassen, así de simple y así de complejo, no sé si lo habré conseguido: me fascinaba ese ritmo, esa mezcla de torpeza con dosis de gracia desinhibida e intempestiva, quería emularlo con la escritura y me pareció que el estilo aforístico era el que mejor se prestaba para crear algo que avanzara por medio de pausas, es decir, un ritmo a partir de quiebres constantes. Por primera vez en la conversación, el Francés lo interrumpió bruscamente: O eres un imbécil o eres un genio, le dijo. Se hizo un silencio, una pausa que no cabe en el libro de Díaz Klaassen pero que de inmediato se hizo posible en ese momento impreciso. Como si no le prestara atención, pero mirándolo al Francés por el rabillo del ojo, Díaz Klaasen dijo que los personajes de la novela protagonizan una búsqueda algo frenética por encontrarle sentido a sus vidas, por intentar encontrarle sentido a la existencia en general, al funcionamiento del universo si se quiere. Las galletas de la fortuna (de las que yo había hablado antes) le servían un poco para hacer avanzar la trama, a modo de nodos a la manera de los quiebres de Bernhard o los epítetos homéricos. En eso, el Francés lo interrumpió con una risa burlona, una risa que decía «imbécil» con la boca abierta, que intentaba interrumpirlo diciendo que las galletas de la fortuna no eran chinas, pero Díaz Klaassen siguió hablando, diciendo que los mensajes de las galletas le servían para eso, para canalizar esa búsqueda. ¿Cuál búsqueda?, le preguntó el Francés, tratando de lograr conmigo una complicidad, pero luego el otro dijo que, en su opinión, hay mucha paranoia y narcisismo en la novela y sus personajes, y le echó una mirada al Francés, con lo que los intentos por entender la realidad o lugar en el cosmos están de alguna manera regulados por esa imagen del universo enviando mensajes cifrados a través de galletas de la fortuna. La fortuna no existe si no se escribe, sentenció el Francés. Creo que en ese momento se dio cuenta de que en algo sí estábamos de acuerdo. La conversación se tornó tensa: Díaz Klaassen y el Francés se miraban con los mismos ojos, unos ojos pequeños, como de un odio de amistosa verdura, y traté de quebrar la incomodidad preguntando a ambos si eran parientes. Parece que preguntar a la gente si son parientes es un riesgo habitualmente no calculado. El Francés dijo, como si leyera el mensaje oculto en el interior de una galleta china: La familia es, qué duda cabe, una maldición; y por un momento, en el que parecía que alguno de los dos iba a lanzar un puñetazo, o un escupitajo, o al menos otro insulto, Díaz Klaassen dijo: Habría que pensar en ese poema de Philip Larkin sobre no tener hijos; y entonces el Francés, que era el de los ojos más violentos, se fue tranquilizando: Pasa que luego no todas las maldiciones son desdeñables, respondió, y Díaz Klaassen refrendó el comentario: El libro busca reflejar un poco esa incapacidad para escapar de aquello que nos determina, es decir del pasado: amoroso, histórico, familiar fundamentalmente; y antes de que el Francés lo interrumpiera, continuó: Pareciera ser que el mundo al que el personaje se enfrenta tiene reglas que se le escapan y que no termina de comprender nunca; y entonces volvió la tensión cuando señalando al Francés dijo: Continuamente se va a topar con estas bestias que funcionan con otros códigos, y cuyos comportamientos pueden a lo mejor ser intelectualizados pero nunca del todo aprehendidos. Ni yo ni el Francés entendimos si esas bestias a las que se refería eran como el Francés mismo o como los ciervos, mapaches y alimañas que atravesaban el andar por la colina, en el zigzagueo ebrio que daba forma y ritmo al libro, o como Fritz y Beto, porque al final los amigos son otra forma de la animalidad.

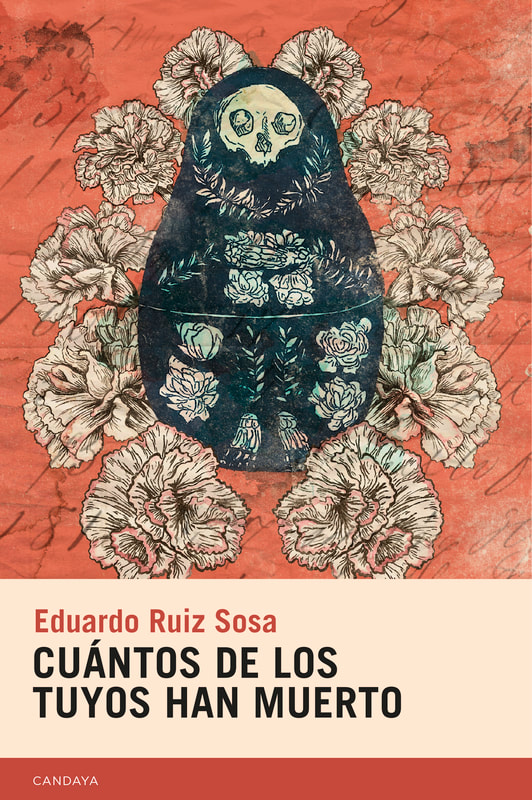

Y ya sabes, dijo, todo es una tragedia familiar, una tragedia que pareciera ser eterna y circular, que se va a ver continuamente ridiculizada al contrastarla con seres incapaces de tener pasados, que de hecho sólo pueden vivir en un presente eterno. No sé, otra vez, si hablaba de Fritz, de Beto, o del Francés, que al parecer se intuyó a sí mismo como un ente sin pasado, o con un pasado limitado, delimitado, incluso, por los caprichos y necesidades de Díaz Klaassen, cosa que, por la mirada enrojecida, no le estaba gustando. El libro es un mapa para no encontrar ningún origen, para desencontrar, en todo caso, el origen heredado por una historia que, a partir de un momento impreciso, dejamos de reconocer. Así funciona En la colina, como una constante escritura telegráfica que borra la posibilidad de algunos pasados al reescribirlos. Uno no puede ser amigo de uno mismo. Es la conclusión final para mí. Uno ha de ser su más acérrimo enemigo. Es algo que se aprende leyendo En la colina, o subiendo y bajando la colina, como Sísifo, como cualquier castigado por el pasado que busca un futuro posible en la repetición, anhelando la diferencia y la novedad. EDUARDO RUIZ SOSA. CUÁNTOS DE LOS TUYOS HAN MUERTO (Candaya, Barcelona, 2019) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR El pasado ha pasado, el acontecimiento tuvo lugar, la falta ha tenido lugar, y ese pasado, la memoria de ese pasado, permanece irreductible, intratable. Derrida El libro se abre con esa cita de Derrida, y no puede ser más oportuna esta clave que nos deja Ruiz Sosa. Y lo es en dos sentidos. Por un lado, por la “tematización” del pasado que encontramos en varios de los relatos, especialmente en el primero: la memoria aparece como un espacio cerrado, ausente, irreductible a la certeza y, por ello mismo, territorio del relato, de la invención, del contar las historias que nos definen y se asocian a nuestro nombre, a nuestro sentido. Pero no se asusten: Eduardo Ruiz Sosa no está aquí repitiendo Anatomía de la memoria en versión relato. No es tanto la memoria como la muerte el tema central de Cuántos de los tuyos han muerto. Y la forma en que plantea el hecho, el acontecimiento y el significado de la muerte nos lleva al “por otro lado” de la cita antes mencionada. Creo que es especialmente interesante la otra parte de la cita, la que convoca el nombre del autor: Derrida. Porque hay una esencia derrideana subterránea, casi nunca manifiesta de forma discursiva, sino inserta en la misma construcción imaginaria y textual de este maravilloso libro. Recordemos que el padre de la deconstrucción arremetía contra la “metafísica de la presencia”, contra la idea de que las palabras convocan la presencia de la cosa mentada, y sostenía que, al contrario, es la ausencia de las cosas, su anulación, su desaparición, lo que permite y revela el lenguaje; por esta razón, el significado de las cosas no es nunca esencial, estable, eterno. Por esta razón, hay siempre una grieta. Esta ausencia original, este fundamento abismal sobre el que armamos la construcción de nuestro lenguaje y nuestro pensamiento se revela especialmente en el lenguaje literario, en el cual la aparente seguridad y estabilidad de la relación entre significante y significado se pone continuamente en duda. Ruiz Sosa, y esto es un logro literario especialmente destacable, traslada ese juego de desajustes ontológicos y abismos del significado a un terreno vital y dolorosamente humano. No hay que saber nada de Derrida para leer y disfrutar y entender estos relatos en que el cuerpo, la muerte, la familia y la memoria están en un baile continuo en torno a una ausencia: una muerte, una desaparición. Y en Cuántos de los tuyos han muerto hay siempre una ausencia que genera el relato porque el lenguaje, la identidad y la memoria son aproximaciones, variaciones o ficciones que buscan un fundamento que nunca está y que, en esa inaccesibilidad, motiva un discurso, un lenguaje que intenta convocar la imposible presencia. La primera frase del primer relato ya marca esa línea que nunca se abandonará y que adoptará múltiples y sorprendentes expresiones en los once relatos del volumen: «No sé en qué momento dejó de reconocerme». Ahí empieza el desajuste, la falta de identidad, la inestabilidad de la memoria, pero también la difícil ecuación entre lo aparentemente más incuestionable: la relación entre un cuerpo/significante y una identidad/significado. En cierto modo, en los once relatos que componen el libro, Ruiz Sosa indaga, a través de imaginativas variaciones, en esa saussiriana dualidad del “signo” que es el ser humano: con el cuerpo como el “significante material” y la identidad, el “nombre”, como el “significado”, es decir, la “parte inmaterial” del “signo humano”. Y esa relación siempre va a ser tan problematizada, puesta en duda, como Derrida hizo con la lingüística. Esta versión carnal y mortal de la deconstrucción es continua, es el hilo que articula todos los relatos. El segundo relato es especialmente importante para el libro, porque configura una imagen (la de una estatua a la que le falta una mano) recurrente en varios relatos y que será usada también como coda final. En ‘La garra de la estatua’, la muerte de la madre es una gran falta, un hueco intratable, irreductible e inaccesible; la memoria, el pasado, son opacos. Y la búsqueda de la mano que le falta a la estatua es una incógnita que no puede tener solución, que solamente puede generar mil significados, hipótesis, pero un solo sentido: su propia ausencia, la muerte: creo que sin decirlo, sin acordar de ninguna manera ni la búsqueda de la mano ni la entrañable deducción de los deseos de nuestra madre, nos dimos cuenta de que ella era la mano perdida y nosotros, que quedábamos ahí mancos amputados solos aunque estuviéramos juntos somos la estatua incompleta para siempre el deseo perdido. Pero es en ‘El dolor los vuelve ciegos’ donde esa asimetría entre nombre y cuerpo se lleva a unos extremos de belleza y terror a los que solamente Ruiz Sosa puede llevar al lector. Este cuento nos pone ante la dolorosa cuestión social de los desaparecidos en México. Aquí, la ausencia remite menos a un pasado que desaparece y se hace irreductible, y mucho más a otra característica de la desaparición: la indeterminación. Del mismo modo que la ausencia original es la que determina la indeterminación del signo que representa algo que no está, en este terrible relato los cuerpos son signos de un significado perdido: su hermano. Una y otra vez va a morgues donde debe decir «él no es», ante esos cuerpos muertos, esos cadáveres sin relato, sin nombre, en busca de un significado que los haga “ser”. Y una y otra vez debe decir «él no es». No voy a desvelar el desenlace del relato, que es absolutamente magistral; solo puedo recomendarles que lo lean, y que aprecien la cruel y sin embargo hermosa “rima” que se establece con el relato anterior, el de la mano de la estatua. Brillante es también el relato ‘El sanatorio de la intemperie’. Si en el relato del hermano desaparecido había un significado, un nombre, que no encontraba el significante que pudiera unirse a él, en este relato el juego es más complejo: el protagonista (“el Indio”) sufre un ictus y se le paraliza la mitad del cuerpo. Es un cuerpo mitad vivo y mitad muerto. Y la ruptura, la distancia, grieta se da ahora entre el significado que para el narrador tiene el nombre de “el Indio”, es decir, su ser (“ya no permite al Indio ser el Indio”), y el significante erróneo, partido por la mitad, que no encaja con el nombre. El nombre es el ser, y el cuerpo qué es, entonces. El cuerpo es el tiempo y es la muerte y es el silencio y es el error, la palabra mal escrita, cortada a la mitad, que no se puede leer, que no deja saber qué significa, que ya lo único que significa es la pérdida que había estado siempre ahí, desde que nació el signo, el cuerpo, la palabra, siempre con la ausencia a cuestas, pero disimulada, hasta que aparece, se manifiesta. Hay también una mano perdida aquí, toda una mitad, no solo la mano: toda la mitad derecha del Indio está perdida, oculta en la muerte: El Indio está encerrado adentro (...). El Indio es un objeto más allá de su cuerpo, un objeto encajonado en un cascarón que ya no le permite al Indio ser el Indio como si todos pudiéramos seguir siendo lo que somos más allá del cuerpo que somos. Basten estos tres ejemplos, porque la tentación es realizar un análisis completo de los once relatos desde esta perspectiva derrideana, pero no hay aquí tiempo y espacio para esa tarea. Sí me interesa destacar, antes de acabar, la habilidad con la que Ruiz Sosa crea unos argumentos verosímiles y apegados a la realidad (desapariciones, violencia de género, enfermedad, familia…) que son, al mismo tiempo, una profunda reflexión sobre lo que significa ser hombre, ser un cuerpo, estar expuesto al olvido, al tiempo y a la muerte. Esa “fisicidad” está presente en casi todos los relatos, salvo tal vez en ‘No tiene nariz ni ojos pero sí una boca’. Puesto que el tema de todo el libro es esa dualidad relato/cuerpo, este viene a ser un cuento metaficcional en el que se hace explícita esa cuestión: aquí lo que falta es el cuerpo, todo el relato es una voz perdida, libre, una especie de relato potencial, y por ser potencial, posibilidad, no es cuerpo, no es realidad, no tiene tampoco final: la voz va saltando de relato en relato, finge ser la voz del hermano asesinado cuyo cuerpo nunca apareció, va dando saltos, sin pies ni cabeza (chiste explícito con el título), como uno de esos espíritus malignos que en las películas de terror salen de un cuerpo y quedan flotando hasta que encuentran otro cuerpo del que tomar posesión.

Cuántos de los tuyos han muerto es, en definitiva, un grandísimo libro de relatos, en el que Ruiz Sosa mantiene esa prosa dura, honda y poética con la que maravilló a todos los lectores de Anatomía de la memoria, y en el que vuelve a demostrar que es un escritor con discurso, alejado del territorio de la ocurrencia y el efectismo, y que lo confirma como uno de los mejores narradores contemporáneos en lengua castellana. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS