|

CARLOS FUENTES. LUIS BUÑUEL O LA MIRADA DE LA MEDUSA (Fundación Banco Santander, 2017) por PEDRO GARCÍA CUETO Esta obra reúne los apuntes de Carlos Fuentes sobre el mundo de Buñuel. Ya en el prólogo, Javier Herrera Navarro nos habla del porqué del título, que tiene un sentido claro en el libro: «Otra razón que trabaja a favor de esa analogía entre la mirada de Medusa y Buñuel son los propios ojos del cineasta, que para Fuentes son “ojos verdes, protuberantes, ojos de toro que acaba de salir a la luz del ruedo”, ojos que situados en el rostro de Buñuel, tal y como dice un poco más adelante, le dan simultáneamente un aspecto de toro y picador» (p. 30). Ciertamente, el cine de Buñuel tiene mucho que ver con la idea de la visión, porque no solo existió aquella célebre imagen de El perro andaluz en el que alguien corta con una navaja un ojo, también el alfiler de Él o el picahielo de El bruto. Para Buñuel los objetos punzantes representaban algo más que un fetiche, eran parte de un deseo frustrado, son elementos que rompen, rasgan, hieren la esencia de un argumento, impactan con su visión brutal. También la analogía con la Medusa la explica Herrera Navarro por la coincidencia entre un ser mitológico pero de una clara deformidad, la Medusa, con esos seres que aparecen en las películas de Buñuel, seres deformes o menesterosos que son claves en su cine, como pudimos ver en la famosa cena de El ángel exterminador. El libro es muy rico en ejemplos, porque vamos mirando, como si se tratase de una cámara —cómo expresa Carlos Fuentes— el conocimiento de un hombre de cine, pero también de un artista genial. Dice Fuentes en el apartado titulado ‘Rutina y soledad’ lo siguiente: «Almueza y cena temprano. Se levanta a las cinco de la mañana y se acuesta a las nueve de la noche. No habla mientras come. Bebe todo el día, desde las once de la mañana. Tengo de él una imagen esquizofrénica. Un hombre radicalmente solo. Y un hombre radicalmente gregario». Para Fuentes, Buñuel transita por México, lo ahonda todo, rompe en las esquinas la mirada del hombre corriente para transfigurarlo todo en cine y poesía. Así habla de los encierros, que están en sus películas, enclaustrados los personajes de Nazarín, Viridiana o de El ángel exterminador. Buñuel en México, en París, en Madrid. Por la mirada de Fuentes aparece el cineasta aragonés en todos los rincones, es un pensamiento, un incendio que se lleva a cabo en cada secuencia de su cine. Veamos cómo lo retrata Fuentes en Madrid: «Luis Buñuel aparece bajo el arco de Cuchilleros envuelto en una capa toledana color ratón». Es un Madrid galdosiano, donde Buñuel camina abriendo senderos de luz y sombra, porque en Buñuel vive y respira España entera, su literatura y su arte. Buñuel, por ejemplo, entra en El Prado y su Velázquez es «sobre todo el Velázquez buñueliano, cuyo realismo pictórico está en el filo de la navaja de la pura representación» (p. 84).

Compara Fuentes a los mendigos de Velázquez con esos seres grotescos de Buñuel, hay un arte de reyes y un arte bufonesco que les emparenta a través del arte de la imagen: los seres que lo son todo y no son nada, la vaciedad humana, la deshumanización del arte. En otro apartado los instrumentos que usa Buñuel, sus cajitas: «Las cajitas de Buñuel, una mano moribunda y luego unos útiles escolares en la caja a rayas de Un perro andaluz. Cajita de música cuya melodía persiste en La vida criminal de Archibaldo de la Cruz. Caja de la corona de espinas, los clavos y el martillo en Viridiana» (p. 103). Seguimos por el libro la disección del universo buñueliano, mirar con lupa cada espacio de sus ciudades amadas, observando su especial devoción entre lo sagrado y lo profano. Cuando Fuentes entrevista a Buñuel acerca de Belle de jour y sabemos más de esa película, la conversación se extiende y ya conocemos la complicidad entre los dos artistas, su simbiosis. El sentido del humor de Buñuel también está muy bien retratado, esa forma de reír de ese gran creador de paisajes y seres que se han quedado para siempre en nosotros: «Guiñar un ojo, Buñuel no. Una mirada insondable, fija, lejanísima, que solo es transformada por la gran sonrisa infantil y la carcajada ronca. Sabe reír hasta las lágrimas» (p. 109). Es un retrato del amigo, pero también una indagación minuciosa de su cine y su literatura, de muchas más cosas que hay que descubrir poco a poco en este libro tan apasionante de honda y cuidada lectura, concluyendo con unas cartas entre ambos de valiosa información. Al final, conocemos mejor a Buñuel, pero también a Carlos Fuentes, su estilo, sus impresiones y su minuciosa capacidad para observar al amigo en estos recuperados apuntes de un ensayo sobre el cineasta aragonés, escritos por una de las personas que mejor lo conocieron.

1 Comentario

PURIFICACIÓN GIL. A LA LUZ DEL AGUA (Raspabook, Murcia, 2016) por CARMEN PIQUERAS Pronto hará dos años que tuve el honor de presentar el primer libro de Puri Gil, A la luz del agua, en el Museo Ramón Gaya de Murcia. Desde entonces ha tenido un interesante recorrido, no exento de alguna polémica. Hace unos días, reunidas un grupo de poetas, y sin embargo amigas, alguien comentó (excusatio non petita…) que la crítica que se vertió entonces sobre el premio Libro Murciano del Año, galardón que obtuvo el poemario que nos ocupa, no era sobre el libro en sí, sino sobre el premio mismo, que, quizás, se apropia indebidamente de todos los libros publicados cada año en la Región de Murcia, para elegir con discutible criterio al mejor. La pena es que la polémica surgió, desafortunadamente, un año en el que el jurado del premio tal había acertado con el libro elegido. (Advierto que no creo en las listas ni en considerar un libro como el primero entre muchos, dada la fecundidad de esta tierra en lo que a literatura se refiere; criterios, como esa parte de la anatomía que no se debe confundir con las témporas, hay a montones, pero sí afirmo que A la luz del agua estaba entre lo bueno, y muy bueno, publicado en 2016). Y, hecha esta aclaración, entremos en materia. Alguien podría pensar que Puri Gil es una autora tardía, sin embargo, mantengo la opinión de que los libros que interesan simplemente llegan en su momento, cuando están en sazón, como es el caso: Un aroma de melocotón trae / el aire que viene. / La nueva cosecha iluminará la casa. Firma la autora con su nombre completo, Purificación Gil. Purificación, rotundo, sonoro y contundente. Sin duda, nos parece correcto, hay momentos en la vida que tienen algo de iniciáticos, un antes y un después, un presentarse ante los demás con tal arrojo que precisan de cierta solemnidad. Purificación, por tanto. Sin embargo, todos los que la tratamos, los que tenemos la suerte de contar con su amistad, los que sabemos de su sencillez y su bondad, rasgos de su carácter esenciales en su escritura, conocemos a la poeta como Puri; su padre, tan presente en este libro, la llamaba María Pura. En fin, distintas apelaciones, distintas voces que comparten raíz y definen radicalmente la virtud de su poesía: la pureza. En su segunda acepción define el diccionario de la Real Academia pureza como cualidad de puro, es decir, libre y exento de toda mezcla de otra cosa, y así es la poesía que encontraremos en este libro, poesía nada más, poesía nada menos. Hace años le discutía yo a menudo al gran Ginés Aniorte una afirmación que él defendía sin fisuras: que no hay poetas mayores y poetas menores, solo poetas o no poetas; entonces me parecía que esto no era así, que había una clasificación: allá en lo alto los mejores; y luego, toda suerte de criterios valorativos hasta llegar a donde nos encontramos la mayoría, la tropa —y a mucha honra, que a pesar del desprestigio y la proliferación de escribidores, siempre será mejor andar recluido perpetrando versos que dedicarse a apedrear gatos o a concejales de urbanismo, por poner dos ejemplos—. Volviendo al asunto, con el tiempo he entendido lo que Ginés quería decir, son las obras de los poetas verdaderos las que alcanzarán una cima extraordinaria o permanecerán perfumando los valles, obras mayores o menores, pero serán hijas de poetas verdaderos o no serán. Y Puri es una poeta, no hay en su obra mezcla de otra cosa, impostura o artefacto. Creo que para acercarnos a la poesía de Puri es conveniente saber que nació en Alguazas en 1964, dos datos a tener en cuenta por varias razones; la primera, sus raíces, que —como en el hermoso prólogo que da la bienvenida a la lectura, Dionisia García enumera con acierto— son el limo del que se nutren sus versos: tierra, luz y agua, luz que fluye, agua que ilumina, tierra que acoge, que sostiene y alimenta; elementos presentes en gran número de poemas que, bellísimamente captados por Pedro Serna, cuya generosidad e intuición hicieron posible la sugerente y delicada portada del libro, un volumen con las hechuras y la buena factura a las que ya nos tiene acostumbrados la editorial Raspabook, componen una parte esencial del poemario. La segunda razón de importancia es la fecha de nacimiento de la autora, porque este es un libro generacional, sí, un libro escrito por una mujer que, como tantas otras de su generación, es una mujer de frontera, una pionera. Las mujeres de los sesenta y primeros setenta —y algunas antes, y algunas después—, somos las últimas que conocimos una ciudad-huerta que empezaba a desaparecer bajo la falsa creencia de que progreso y asfalto es un binomio infalible, y las primeras que dijimos basta a la imposición de horarios (a las diez en casa), a poner la mesa y a hacer las camas, aunque hubieran miembros varones en la familia, porque ya no éramos, como se nos había considerado hasta entonces, menores siempre. Ahora, de manera generalizada, estudiábamos, a veces con mayor aprovechamiento que nuestros hermanos, “os”, y teníamos claro que queríamos un trabajo asalariado y buscábamos en los hombres compañeros y no protectores. Vivimos los últimos coletazos de la dictadura y nos mojó como agua de mayo la llegada de las libertades de las que tendríamos que ser urgente y justamente beneficiadas, así como responsables, hacedoras, colaboradoras necesarias. Nos encontramos en la frontera entre la Era Gutenberg y la Era Google, entre ser las eternas cuidadoras de nuestros padres y asumir que nuestros hijos desarrollarán su vida, quizás, a miles de kilómetros de nosotras. Las últimas educadas y socialmente sojuzgadas por una moral religiosa rancia y machista que aún se resiste a desaparecer del todo y las primeras que han podido vivir su experiencia espiritual, cualquiera que ésta sea, en el ámbito de la privacidad y la libre conciencia. Las primeras que empezaron a viajar, en toda la extensión del término. Pues bien, con todos estos mimbres hace Puri su cesto de poemas transparentes sobre el lugar donde nació y vivió una infancia como soñada, algo de onírico, de inconsciente colectivo, tiene esa baldosa cuyo calor todavía percibimos, Aún conservo en las piernas el calor de la baldosa, / en la puerta de la casa de mis padres, las piedras de los campanarios que se tiñen de malva al anochecer, cuando el cielo es un alboroto de golondrinas y una leyenda de luciérnagas, Son asilo de palomas, / y en primavera cobijo de golondrinas, el rumor de las acequias que la mano de un pintor ha hecho perdurable para que Heráclito siga considerando que ni el agua que nos besa, ni nosotros, los de entonces, somos los mismos, Lo fugaz entrega a cada pintura, / lo que está, / cuanto se irá por naturaleza, / y aquello que el hombre transforma. / Irremediablemente.

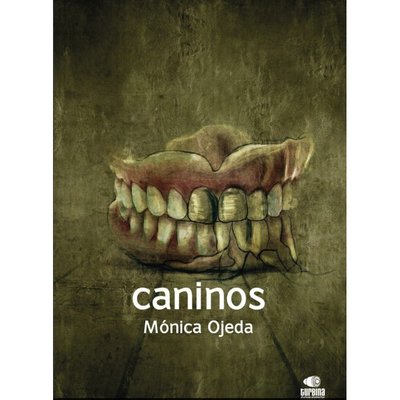

Un sueño del que todos participamos al cruzar las puertas de Ayasuluk, Roma, Estambul, al atravesar el estadio de Olympia ciegos de sol y de amor. Cuántos dioses acompañaron tu recorrido. / Yo, ahora, me arrepiento de no haberlo hecho; / de no haber cruzado contigo la gloria. Todos ellos temas eternos, mil veces cantados y, aun así, incombustibles, nuevos siempre en cada nueva experiencia. Y la experiencia de nuestra poeta nace del cariño filial, de aquellos que no estando ya, están todavía, Debajo de los sueños sólo / encuentro estrellas apagadas / y tu ausencia, a ella no me acostumbro, crece en el de su compañero en el amor y en la vida, y perdura en el de sus hijos, que ya están dando muestras a su vez de querer contarnos el sueño de su vida a través del arte. Todo esto encontramos en el arca de vida siempre renovada que es A la luz del agua. Y, bien, para finalizar, dejo aquí un poema que para mí encierra ese momento inefable en el que descubrimos que estamos en presencia de un milagro del que ya nunca podremos desprendernos, como el de encuentro entre Purificación Gil y las palabras. DE MAGDALA Deseo acercar mi paso a la estela de tu túnica, —le dijo—. A la espera estoy. Ya no puedo abandonarte, —le contestó—. No recojas tu cabello; un fino velo lo protegerá. No te desveles por voces desconocidas; sólo sígueme Y aprenderás la verdad en el camino. ¡Qué necio pensamiento lanza piedras a la inocencia! Es un lujo tu presencia a mi lado: porque me has elegido, serás eternidad… MÓNICA OJEDA. MANDÍBULA (Candaya, Barcelona, 2018) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Una chica secuestrada en una cabaña en medio del bosque. Un grupo de adolescentes pijas en un colegio del Opus, que se reúnen en un edificio abandonado para contar historias de terror y ponerse pruebas físicamente dolorosas. Una profesora psicológicamente inestable que tiene una relación casi “normanbatesiana” con su madre muerta. Con esos elementos se pueden hacer muchas cosas, casi todas malas, casi todas irrelevantes artísticamente o, en el mejor de los casos, irónicamente posmodernas, intertextuales, llenas de guiños inteligentes. Pero Mónica Ojeda hace una novela de una densidad, emoción y belleza que hace muy difícil ser consciente, durante la lectura, de esos alambres populares o intertextuales, es decir, de los elementos “de género”, que sostienen la abigarrada y precisa escultura que es “Mandíbula”. Creo que lo consigue (olvidar que estamos sobrevolando la literatura “de género”, quiero decir) gracias a tres características que son las que definen a gran parte de las buenas novelas: a) coherencia y riqueza de elementos mítico-simbólicos; b) uso poético del lenguaje (no confundir, por favor, “lenguaje poético” con lenguaje cursi; hablamos de lenguaje preciso, evocador, iluminador -u oscurecedor-, capaz de ir más allá del lenguaje convencional) y, c) por supuesto, habilidad, maestría narrativa desde un punto de vista técnico. Si han leído “Nefando”, tal vez sepan de qué hablo. Y, también, tal vez, duden un poco del último término de esa terna de elementos. En “Nefando” predominaba lo mitico-simbólico y lo poético por encima de lo narrativo. Se trataba de hablar sobre el horror de lo que no se puede decir, de un lenguaje del cuerpo y de indagar (a través de relatos y de imágenes poéticas) en esos espacios prohibidos en los que el placer, el dolor, lo prohibido, la infancia y el sexo se mezclan de forma confusa y culpable. Sobre esa idea, la novela lo confiaba todo a una estructura narrativa débil (entiéndase “débil” sin contenido peyorativo, como una opción novelesca tan válida como cualquier otra, gran parte de mis novelas preferidas son “débiles”), poética, con poco desarrollo narrativo: unos compañeros de piso (como estancias-relato independientes), un videojuego, una novela-dentro-de-la-novela erótica “a lo Bataille” de adolescentes crueles y perversos. Todos esos elementos funcionaban (y muy bien) por yuxtaposición, por lógica simbólica y poética, más que por lógica narrativa. En “Mandíbula”, en cambio, hay un desarrollo narrativo complejo y perfecto. Una disimulada pero eficaz estructura de thriller, que maneja los mecanismos del deseo del lector, pero de una forma nada grosera ni evidente, manteniendo ese mismo fondo poético-simbólico de “Nefando”. Y todo ello sin perder ni un ápice de esa capacidad “nefandiana” de sugerir el horror, de mantener al lector en el filo del lenguaje, de abrirle puertas a espacios que solo la poesía –la literatura- puede abrir. Pero antes de hablar de los elementos narrativos, centrémonos un poco en los elementos mítico-simbólicos que sustentan “Mandíbula” y que tienen cierta relación con los de “Nefando”. “Su imaginación es muscular, está unida a su esqueleto y es, no sé, real. Es algo que se mueve”. Especialmente importante es la idea del cuerpo. El cuerpo como elemento identitario complejo, conflictivo, que parece estar ausente, o no encajar, en un lenguaje que tiene su base en el “alma”, en la idea, en la abstracción de lo eterno e ideal. Ese tema, recurrente en “Nefando”, vuelve a aparecer en “Mandíbula” (“Toda mujer y todo hombre lleva por dentro un nuevo round de la mítica pelea entre la lógica de la mente y la lógica de los sentidos”). Además, esa dualidad tiene un reflejo en la topologia simbólica: el espacio del colegio del Opus frente al espacio del edificio abandonado. En el colegio se enseña la cultura, el lenguaje (casi siempre se habla de clases de Lengua y Literatura) y las normas estrictas que prohíben el cuerpo, el sexo; es decir, la ley de la sociedad y de la religión de un dios de la forma, un dios de las costumbres y un dios del alma pura e inmortal. Pero esas chicas reciben una educación paralela en el otro gran espacio de la novela: un edificio abandonado rodeado e invadido por la selva, por los manglares. El edificio está lleno de insectos, de sapos, de serpientes, de todo tipo de reptiles: aparece incluso un cocodrilo, para completar una simbología del arquetipo de lo primitivo más ajeno a lo humano que solo aparece en el inconsciente colectivo onírico. En ese edificio abandonado, las chicas se reúnen para contar historias de terror, para convocar al “Dios blanco”, para herir sus cuerpos y ver brotar su propia sangre. Ese “Dios blanco” se convierte en el gran referente mítico de toda la novela: el blanco como color de la pureza destinada a ser manchada, el blanco como color de lo informe, el blanco como color de la adolescencia, donde la pureza infantil empieza a ser pervertida por el dominio del cuerpo y sus cambios que anuncian y hacen presente lo que se quiere olvidar a toda costa: el blanco horror de la muerte, de la desaparición absoluta. En este sentido, alguien ha dicho, con acierto, que “Mandíbula” es una novela de formación, y una novela de deformación. Lo que tiene forma y lo que no la tiene. El lenguaje-razón de la escuela frente al relato de terror, la poesía-cuerpo, y la oración al dios blanco (tres lenguajes no racionales) que dominan en el edificio abandonado. El instituto es el lugar en el que se quieren formar los cuerpos y las almas bajo la batuta del dios de la sociedad y del dios cristiano, el dios del alma que niega el cuerpo y que busca la forma definitiva, adulta y reconocible. El edificio abandonado y selvático es el lugar en el que Annelise quiere mantener abierto ese espacio del horror de la adolescencia, de lo que no tiene forma, ni cara, ni lenguaje, solamente relato, poesía, oración, mito: espacio de lo salvaje y de lo animal, del daño, el cuerpo y la muerte. Por otro lado, dentro de los elementos míticos y simbólicos de la novela, también es esencial la idea de lo femenino: la madre y la hija. La relacion materno-filial es la clave del personaje (grandísimo personaje) de Miss Clara, pero Mónica Ojeda extiende los elementos simbólicos a toda la novela: no los ciñe a un solo personaje o solo trama, todo se difunde y se extiende poéticamente al resto de tramas y espacios de la novela: la relación madre-hija, la madre que devora a la hija y la hija que devora a la madre, el parto, la gestación, el útero-mandíbula...son “topoi” simbólicos que hacen avanzar los elementos narrativos y definen las acciones y la psicología de todos los personajes. En cuanto a lo puramente narrativo, hay que quitarse el sombrero ante Ojeda. Esta novela parece tocada por la gracia en todo momento: siempre parece elegir la forma más adecuada para introducir y dosificar la información, para narrar el pasado de los personajes y para mantener la emoción o la intriga de las acciones en curso. Siempre parece elegir la voz y el tono adecuados a cada escena, a cada personaje, a cada situación. Así, por ejemplo, las escenas de la chica secuestrada en la cabaña se cuentan con una voz en tercera persona no omnisciente, estrictamente limitada a la percepción de Fernanda, constituyendo un relato plenamente sensorial (muy en relación con lo que hemos dicho antes del conflicto cuerpo/lenguaje/identidad), que mantiene la tensión de lo que no se ve, de lo que no se sabe, de lo que se presiente. En los fragmentos protagonizados por el grupo de chicas, tanto en el colegio como en el edificio abandonado, o en otras inolvidables escenas como la de la fiesta de universitarios, Ojeda maneja con una maestría total la técnica del “collage” o “zapping” narrativo, manteniendo varios relatos simultáneos. Sobre una situación “presente”, intercala otros segmentos narrativos (aparentemente sin relación directa con esa situación “presente”) con los que consigue una complejidad y densidad emocional y narrativa que funciona a la perfección. Consigue así configurar la estructura del capítulo como un “crescendo” en el que unos segmentos narrativos comunican con otros a nivel simbólico, emocional, casi rítmico, para llevar ir llevando al lector hacia el final climático del capítulo y dejarlo con ganas de aplaudir. Para las secuencias de la profesora, Clara, suele elegir una técnica que me recuerda mucho a ciertos pasajes de Foster Wallace. Esto es especialmente visible en dos capítulos magistrales: la entrevista de trabajo en el colegio del Opus y el primer día de clase. La técnica a la que me refiero consiste en plantear una situación presente (la entrevista, el primer día de clase) cargada de detalles sensoriales y descriptivos y, sobre ese eje “presente”, ir desvelando una historia de sufrimiento y “extrañeza” personal que va tomando cuerpo a través de todo tipo de paréntesis, digresiones, aclaraciones, cargadas ellas también de análisis sociológico, histórico, que consiguen que todo se vaya haciendo denso y complejo. En este estilo, narrar es analizar. Hay una parálisis, una inmovilidad que se asocia a una hiperconsciencia analítica a través de la que se informa de la relación madre-hija, del sistema educativo, y de un acontecimiento extraño y revelador que define esencialmente al personaje (el secuestro que sufrió a manos de unas adolescentes). Además de todas estas técnicas, es también un acierto la introducción de multitud de breves diálogos, a veces de tono poético, otras veces de tipo analítico (como las entrevistas de Fernanda con su terapeuta) que sirven para ir introduciendo información, a veces simbólica, a veces emocional, a veces analítica, de forma siempre natural. Además de todas estas técnicas, es también un acierto la introducción de multitud de breves diálogos, a veces de tono poético, otras veces de tipo analítico (como las entrevistas de Fernanda con su terapeuta) que sirven para ir introduciendo información, a veces simbólica, a veces emocional, a veces analítica, de forma siempre natural.

Solamente le pondría una pega a todo este magistral entramado narrativo que Mónica Ojeda ha construido en “Mandíbula”. Una pequeña pega, en realidad, que no puede afectar a una novela que funciona con tanta eficacia: me refiero al capítulo XXI, a ese ensayo que Annelise entrega a su profesora de Literatura, en el que explica y teoriza la mitología del “Dios blanco”, poniéndola en relación con toda una tradición de literatura de terror: Lovecraft, Poe, Machen, Melville, Mary Shelley. Creo que esa “racionalización” de un sustrato simbólico que estaba funcionando como eje generador de misterio y de horror de forma perfecta no necesitaba de esa justificación cultural o literaria. De hecho, como dice la propia chica en ese ensayo, creo que no era necesario, “porque para hablar del horror blanco necesitamos una revelación de lo que no puede conocerse: una claridad enmudecedora.” Con todo lo dicho, está claro que mi recomendación es clara: lean “Mandíbula”, lean “Nefando”, y esperen con impaciencia la próxima publicación de Mónica Ojeda. Esperen con esa impaciencia que te hace preguntarte: ¿hasta dónde puede llegar?, ¿qué será lo próximo? |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS