|

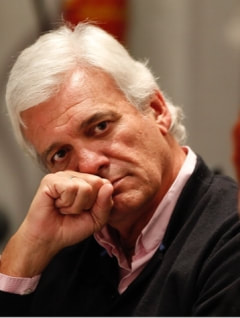

RAMÓN BASCUÑANA. ANOTACIONES A PIE DE PÁGINA (Pre-Textos, Valencia, 2023) por ANABEL ÚBEDA BERNAL BAJAR LA VISTA PARA ENCONTRAR LA SEMILLA DEL POEMA La lectura individual y solitaria nos lleva, en muchas ocasiones, a tomar aquellas citas que podrían ser objeto de una posterior creación, ya sea una reflexión o un poema, que no siempre acaba siendo. Partiendo de esta premisa, Ramón Bascuñana (Alicante, 1963) construye Anotaciones a pie de página (Premio Juan Gil-Albert, XL Premios Ciutat de València, 2023), un artefacto donde la cita ocupa la parte superior del papel y el poema se halla en la anotación a su pie, un acto que rompe el horizonte de expectativas porque obliga a una lectura no solo más pausada, sino que también se convierte una invitación a reconstruir el acto mismo de su génesis.

En cierto modo, sin miedo a equivocarme diría en este punto que la acción de bajar la mirada es equivalente a introducirnos en sus propios pasos, teoría que queda confirmada en las primeras anotaciones a Pavese o Roland Barthes, donde descubrimos a un yo-lírico que siente que el pasado es inhabitable: «la senda tenebrosa / del que escucha el silencio que cantan las sirenas / y sueña ser feliz en el destierro», al que simplemente le acompaña el acto de la escritura como una suerte de escapatoria: «quizás por eso escribo / versos que hablan / de mí mismo / como si fuese otro». Lo metapoético ocupa, por tanto, un lugar privilegiado, cuando reflexiona sobre la génesis desde la soledad: «la única que importa, / porque incluye a las otras, / esculpo este poema»; y también sobre su desarrollo porque «importa que el proceso / de horadar el misterio / nos transforme en personas diferentes». Sin embargo, ningún acto de creación está exento de la duda, ni las palabras por sí mismas construyen una fe, aunque sostienen su discurso, en esto coinciden el poeta y el citado Alberto Cardín: «Porque es difícil tener fe si las palabras / levantan un muro insoslayable / entre el creyente / y el misterioso objeto de su culto». El imaginario del poema contiene el amor, los recuerdos, la esperanza, lo gris, todos esos planos de lo vital que nos atraviesan y construyen nuestra historia; el poema es asimismo un álbum de imágenes de la infancia: «Mientras tanto la muerte y la doncella / en plano contra plano / se juegan a las cartas / el destino del hombre que seremos» e incluso se convierte en un lugar donde nos reconocemos en los otros, porque siempre hay un punto de coincidencia: «que solamente somos / la copia de una copia, / un plagio repetido / hasta el fin de los tiempos». Entendemos, entonces, que lo vital y la poesía se convierten en dos planos complementarios, otras veces, opuestos, porque el poema certifica, construye, destruye, refleja, sana o simplemente muestra todo aquello que nos atraviesa porque: «Cada verso un disparo o una puñalada. / Legítima defensa / oscura realidad que nos acosa».

0 Comentarios

ERIKA MARTÍNEZ. LA BESTIA IDEAL (Pre-Textos, Valencia, 2022) por ELENA ROMÁN Erika Martínez, nacida en Jaén y residente en Granada, es poeta y aforista, doctora en Filología Hispánica y licenciada en Teoría de la Literatura, así como profesora de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Granada. Como última muestra de una trayectoria literaria formada por libros conveniente y temporalmente distanciados entre sí, basta no un botón, sino una bestia y no cualquiera: La bestia ideal, publicada (al igual que anteriores títulos) por Pre-Textos.

En La bestia ideal Erika se refiere a lo incierto a partir de una mirada atenta hacia lo que le rodea, con la palabra exacta y clara, con una sensibilidad esdrújula e inteligente. Va ensamblando un mar a base de olas precisas e irrepetibles, como pinceladas efímeras aunque eternas, y sumerge en ellas la mano que, al instante, emerge con la gota justa que dice, la gota que significa. Se diría, ante dichas pinceladas/palpitaciones, que Erika Martínez habla en braille porque habla desde el corazón, que habla en morse. Se le nota el carácter (o sea, la métrica) cuando escribe el poema, cuando lo recita, cuando se queda en el oído o en el ojo que lo mastica. A través de unos versos tan largos que podrían confundirse con prosa si no fuera porque son tan indudables que no pueden confundirse con nada, la autora ensambla imágenes que de otro modo no podrían formar un solo cuerpo. Resulta cuanto menos curiosa su insistente alusión al “detrás”: no un detrás-pasado sino un detrás-lo-oculto, un detrás-lo-que-pudo-ser con plena autoridad para constituirse en sombra de lo que es. En resumidas cuentas, habla de un detrás alternativo que no se ve pero cuya existencia late grave y pertinentemente. Mientras escribo tiene que haber algo detrás: un mundo del que retirarse para pensarlo (‘El paisaje omitido’). La autora trasluce todo tipo de reflexiones lingüísticas, filosóficas, y, en resumen, cognitivas. Las preguntas que echa a rodar páginas abajo en La bestia ideal son más necesarias que las respuestas, no son espontáneas (se diría que son cuestiones cocinadas en el fuego que se enciende en la vigilia), y son también (o parecen serlo) consecuencia de un esfuerzo por dilucidar la vida. Dos ejemplos de interrogantes sin respuesta serían: En la impotencia que se arroja, ¿no brota un entusiasmo? (‘Una música’), y, ¿No hacen unísono también quienes se niegan a sonar? (‘Unísono’). Y un ejemplo de respuesta sin pregunta sería: Aquello que me obliga me sostiene (‘El caldo primigenio’). Erika péndulo, Erika bajando una persiana para no distraerse con lo que no pertenece a nadie, Erika concibiendo la poesía como un acto de amor, luego sincero. En su condición de aforista, golpea, mientras que en su condición de poeta, detiene el golpe. Erika escribe un poema y luego se retracta, quitándole palabras hasta que vuelve a desaparecer (‘La imagen de mí’), pero donde ella ve una desaparición se percibe una promesa. Cuando habla de lo de fuera, lo hace con apenas adjetivos, limpiamente; cuando habla de ella, anula los adverbios. Con un dominio del lenguaje absoluto, que lo mismo emplea para abstraerse del mundo que para romper a Santiago Auserón, la autora nos regala lucidísimas descripciones como Las coníferas corren monte abajo hasta la costa y se desmayan como una seductora del siglo diecinueve. El cielo, mientras tanto, va a lo suyo (‘Retracciones’), o Un hombre con tres dimensiones es la sombra de un hombre con cuatro (‘La nota adicional’). Me acuerdo de aquel guardabosques que consiguió sobrevivir a tres rayos y acabó suicidándose, dice Erika en ‘El caldo primigenio’. Y yo me acuerdo de la presentación de La bestia ideal que tuvo lugar el primer día de verdad frío en Córdoba de 2023, cuando confesó que llevaba tiempo sin escribir a raíz de su reciente maternidad, y que se preguntaba: ¿me abandonará la poesía? Por la expresión general de los allí asistentes, hubo unanimidad de pensamiento: no, la poesía no iba a abandonar ni muchísimo menos a Erika Martínez. Manifestó, también, en dicha presentación, que sentía como música la respiración de su hijo cuando dormía. Aquel día era de noche. ANDRÉS GARCÍA CERDÁN. QUÍMICAMENTE PURO (Pre-Textos, Valencia, 2022) por PEDRO GARCÍA CUETO El profesor García Cerdán, poeta acreditado, se ha hecho con el II Premio Internacional Francisco Brines con su libro Químicamente puro, una confesión, un encuentro con la palabra que se convierte no en un acto de pensamiento, sino en una luz que es llama poderosa. El autor albaceteño conjuga el lenguaje para que cobre altura y encuentra en poetas y filósofos la verdad del mundo, afina su voz y la convierte en transparencia. Así en ‘A favor de los milagros’: «Yo debería hablaros de la nieve, / pero la nieve / solo es una palabra / que se deshiela en una página / y luego, si es auténtica, / se convierte en arroyo / y cae por los márgenes más blancos». La nieve es esa página blanca donde vamos deshaciendo un idioma o creándolo, pero también es, más allá, la Naturaleza entera donde se vierte el poema, obra consumada, como un universo de luz. García Cerdán, como todo amanuense, descifra las palabras para que alcancen su verdadero sentido, que sean vidrieras por donde se filtra la luz en las ventanas umbrías de la noche. Y tengamos en cuenta la herencia, porque en el recuerdo el poeta se reconoce, sabe que es arcilla de un tiempo anterior, semilla de los antecesores que lo han hecho crecer. Así dice en ‘Desnudo’: «Mi cuerpo duerme en la memoria / de todas las salivas / que fueron esculpiéndolo». También en el poema al padre, que acariciaba la simiente de la tierra, que es el tallo donde aún crece su memoria: «Nunca más nadie, nunca, / sabrá herir los sembrados como él los hería. / Ya nadie sacará / del pozo el agua como él». El padre que muere, pero que resucita en el recuerdo, que amaba la naturaleza y que hizo del hijo el fuego que nutre el tiempo. Aún respira el autor esa herencia tejida de ternura. En esta obra conviven Rilke, Heráclito, Baudelaire... Me quedo con el poema ‘Inconsciencia’, que quizá sea entonces la pura contemplación, ya lejos de toda cultura, ensimismado con los elementos, con su florecer, con ese crecimiento de los pinos, las aves, los animales, las hojas: «En las plantas adoro / la plenitud / y, aún más, la inconsciencia / con que responden a los días claros».

El poeta sabe que el mundo está bien hecho, como diría Guillén, que la palabra exacta que buscaba Juan Ramón está en la nieve de la página (recordando los Pasos en la nieve de Jaime Siles), que todo es leve, pero también hondo, cuando se recuerda al ser querido. Químicamente puro es un libro luminoso, que ha sido premiado por su certidumbre ante la vida, nacida de ese amor por lo que nos rodea, hecho de palabra y tierra. García Cerdán busca y encuentra la exactitud en el canto mundial, su latido, digno heredero de un Brines que sigue vivo en nosotros, porque nunca morirá quien dejó el verso como simiente y nos alumbró en tiempos oscuros. JUAN JOSÉ RODINÁS. EL USO PROGRESIVO DE LA DEBILIDAD IV Premio Internacional de Poesía Juan Rejano de Puente Genil (Pre-Textos, Valencia, 2022) por ELENA ROMÁN El uso progresivo de la fuerza consiste en hacerse con el control de una situación que supuestamente atenta contra el orden público o la integridad de las personas. Se trata de una acción regulada, no arbitraria, que se va ejerciendo poco a poco. Pero... ¿Es posible disciplinar la fuerza? Y la debilidad, ¿es posible graduarla y no desfallecer de golpe? El uso progresivo de la debilidad es el título de la obra ganadora del IV Premio Internacional de Poesía Juan Rejano. El jurado del premio destacó su «condición de libro poliédrico».

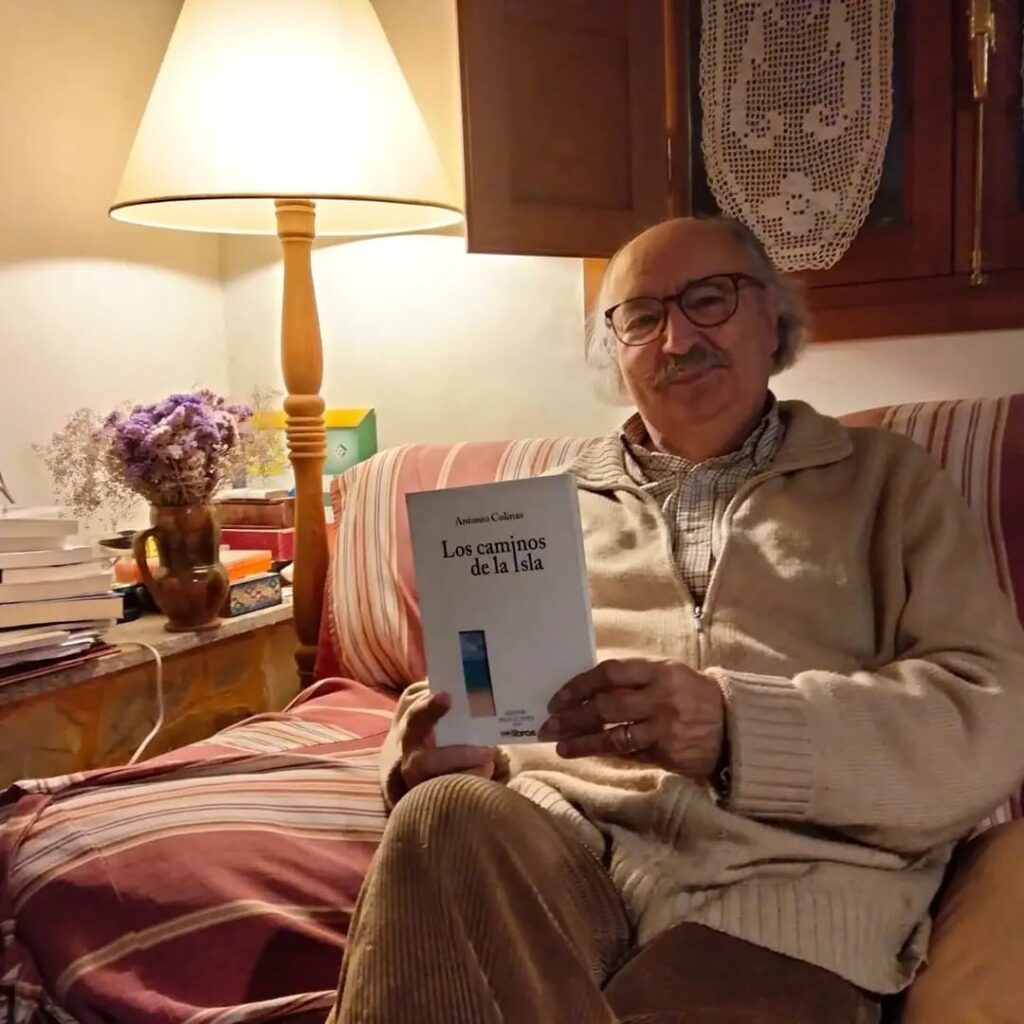

Comienza con una cita del Tiqqun en la que se afirma que «el hombre no puede ya defender nada de la trivialidad del mundo». Le sigue el fragmento de un poema de Simon Armitage en el que éste asegura no tener ninguna causa. Estas dos proclamas conforman el preámbulo de lo que nos aguarda: el discurrir de un hombre que, como manifiesta el Bloom (aludido en la cita del Tiqqum), se ha alejado del devenir general para cuestionarlo y ha optado por crear su propia comunidad, constituida por los vínculos afectivos (su hija), el descreimiento hacia la sociedad, y su íntima y minimalista visión del mundo. Porque, tal como enhebra Rodinás, El mundo es una pregunta por los cielos, si eres pequeño y frágil. Estructurado en cuatro partes, comienza la primera de ellas (“Mística en un barrio de clase media”) a la manera de un diario en el que queda plasmado el testimonio de alguien cuya mente es Ese conjunto de rascacielos derrumbados. A medio camino entre el renglón y el verso largo, esta parte es una búsqueda continua y es un invierno con su hija y es el ensayo de un bosque. En la segunda parte (“Fotografías de un libro que compré usado”), Rodinás ensambla una especie de tête à tête —procurando mantenerse invisible— con artistas que plasmaron lo que vivieron desde una óptica única e inimitable (Pollock, Rothko, Cornell, Baskiat...), ya que la realidad es el parche bonito que le pones a la ficción para que te crean tu mentira. Rodinás surge, en la tercera parte (“La vida en pedacitos”), armado con una recopilación de apuntes convertidos en poemas, una orquesta un domingo, anotaciones frescas para no perder el rumbo, confesiones dinámicas como Todo lo que escribí me vence o Yo también salí a veces con una máscara idéntica a mi rostro. Redescubrimos en esta parte a un hombre que es un niño, cuando todavía tratábamos de asimilar el estoicismo con el que se enfrentaba a la primera parte y el cristalino de la segunda. En “El cajón donde guardo los juguetes de mi hija”, cuarta y última parte, hace la promesa que rompe todos los límites y barreras: Envíate por correo / postal a todos los lugares del mundo. Yo, / aunque haya muerto, estaré allí para recibirte. Vemos aquí un reconocerse tranquilo al contemplar el ternísimo remolino que sucede en su hija: Mi hija es también el páramo. / Y tres o cuatro nubes. Las cuatro partes, a pesar de ser diferentes, mantienen algo vívido y eléctrico que las conecta: la mirada par de Rodinás, su cadencia, la ecuanimidad, cierta influencia de los poetas ingleses (estilísticamente hablando). Afirmaba Bernardita Maldonado, miembro del comité de lectura del Premio Internacional Juan Rejano, que la poesía de Rodinás es «una casa hospitalaria», y su voz, «periférica del sur». Asimismo, y en relación con el empleo de los diminutivos por parte de Rodinás, mencionaba Bernardita la connotación quechua (y me atrevería a decir que también andaluza+) con la que se utilizan: dichos diminutivos no se refieren al tamaño de las cosas sino al cariño que se manifiesta hacia ellas. El uso progresivo de la debilidad, en todo caso, es un libro capaz de plantear más dudas que las que se pudieran tener antes de leerlo, al tiempo que las impugna. Calibrando el conjunto (las cuatro, la una), la debilidad progresiva pudiera traspasarse de lo escrito a lo respirado. Y es que a medida que se suceden los poemas bajo la atenta mirada del corazón del lector, existe el riesgo de sentirse poco a poco como de papel, como de minúsculas, como rozado por todo. Lo cual, diga lo que diga quien lo diga, nos vuelve durante la lectura —por si se nos había olvidado— deliciosamente humanos. ANTONIO COLINAS. LOS CAMINOS DE LA ISLA (Olé, Valencia, 2021) por JUAN LOZANO FELICES Tras un prefacio del propio poeta y un hermoso y lúcido prólogo del antólogo, mucho ni mejor se puede decir de Los caminos de la isla, salvo dar noticia de su aparición. Tras haber publicado la poesía completa del valenciano Rafael Soler, la editorial valenciana Olé publica en su colección Vuelta de tuerca una antología poética del maestro Antonio Colinas dedicada a su poesía de sello mediterráneo, bajo el cuidado y esmero a que nos tiene acostumbrados el también poeta Alfredo Rodríguez. El gran conocimiento y afinidad del antólogo con el mundo de Colinas es aquí otro punto que destacar. Una edición de bellísima factura, con la característica portada troquelada marca de la casa, a manera de pórtico de entrada a mundos por descubrir. Necesario es constatar que, durante el pasado año, Alfredo Rodríguez, guiado por su gusto personal y una sustancial intuición poética, dio a la imprenta tres libros más de primera magnitud: la antología poética de Julio Martínez Mesanza Jinetes de luz en la hora oscura (Ars Poetica); el por ahora último libro de conversaciones con José María Álvarez Antesalas del olvido/Conversaciones en Venezia (Ulises) y la miscelánea de éste último, Tigres en el crepúsculo (Universidad de Valladolid), donde recogía prólogos, conferencias, artículos de prensa, entrevistas... En todo caso, material disperso y de difícil localización que hará las delicias de los paladares más exigentes. Hago esta digresión con la seguridad de que nos encontramos con creaciones concebidas con auténtico esprit de finesse, al margen de los cánones estéticos e ideológicos imperantes. Pero vayamos ya con la antología coliniana que es objeto de esta reseña. La trayectoria poética del leonés Antonio Colinas constituye, desde luego, una de las más sólidas y sugestivas de la poesía española de los últimos cincuenta años. A esta trayectoria poética se unen libros de narrativa, traducciones de referencia de Leopardi y Quasimodo, y un amplísimo catálogo de ensayos entre los que encontramos lúcidos y profundos acercamientos al hecho poético como Del pensamiento inspirado (Junta de Castilla y León), los Tres tratados de armonía (Tusquets), El sentido primero de la palabra poética (Siruela) y el conjunto de entrevistas La plenitud consciente (Verbum), recogidas y prologadas por Alfredo Rodríguez. Todo ello sin contar la multitud de estudios críticos y tesis que ha ido generando su obra durante años. Los cambios de residencia de Antonio Colinas parecen corresponderse con su trayectoria intelectual, poética y vital. No en vano, Colinas concibe la poesía como «un modo de ser y una vía de conocimiento». El poder de la palabra para adentrarse en una cosmovisión que se nutre de lo cósmico y lo íntimo para darnos una realidad más plena y consciente. La relación de Colinas con Ibiza viene de lejos. El poeta residió en la isla desde octubre de 1977 hasta 1998, en que se instala en Salamanca, aunque sigue pasando los veranos en su casa de Can Furnet. Previamente a su estancia en Ibiza, Colinas había ejercido como profesor invitado y lector de español en las universidades de Bérgamo y Milán y, a su regreso, se había afincado en Madrid coincidiendo con los años de la transición política. La experiencia estética que supone su estancia en Italia, donde permanece cuatro años, dará como fruto poético más logrado, el inmarcesible Sepulcro en Tarquinia. El afincamiento en el interior de Ibiza equivale a un nuevo renacer. Como él mismo ha dicho, «las vivencias italianas se diluyen y purifican en las vivencias del ámbito mediterráneo». Durante su estancia de más de veinte años en ella, la isla se convierte en espacio esencial y autosuficiente. No será ajeno a este proceso la inmersión entonces en la obra de Jung, de Mircea Eliade, de María Zambrano y en el pensamiento oriental. Rilke y Bach, siempre presentes. Astrolabio será el primer poemario que publique durante su estancia en Ibiza, una suerte de intersección entre su espacio originario, mesetario, y el mundo mediterráneo. Desde esa perspectiva, Astrolabio tiene carácter fundacional y viene a representar un punto de inflexión en su poética. Su poesía parece volverse más despojada y esencial, más meditativa, con una mirada más elemental y una dicción más dúctil. La antología se abre con poemas pertenecientes a Astrolabio (1979) y llega hasta En los prados sembrados de ojos (2020), pasando por libros definitivos en la trayectoria del poeta como Noche más allá de la noche (1983), Jardín de Orfeo (1988), Los silencios del fuego (1992) y Canciones para una música silente (2014).

Es la de Colinas en este libro, una poética de la noche astral, donde lo infinito se descubre a través del hombre mismo. Una poética de un melos penetrante y radical, donde se da la imbricación entre lo local y lo mítico de la que hablaba Seamus Heaney. Su poesía no es ajena a lo estrictamente geográfico, pero intuimos que, bajo los topónimos y los localismos hay una corriente subterránea, vetas que se adentran en un conocimiento antiguo. Los caminos de la isla son físicos y también son simbólicos. Los puntos cardinales devienen puntos emocionales que conectan a nivel simbólico con verdades profundas, «el murmullo indecible de un tiempo que no muere» como dirá en su poema ‘Excavación’. No pretende Colinas descubrir el Mediterráneo, más bien podríamos decir que el Mediterráneo se descubre en su interior como antes lo había hecho en poetas como Hölderlin, Rilke, Espriu, Seferis o Gil-Albert. Como mantiene el poeta en el breve pero revelador prefacio, el motivo primordial de los poemas que aquí aparecen es ponerse en sintonía con el espíritu vivificador. El poeta busca la esencia, la experiencia del hombre enfrentado a fuerzas originarias y lo hace a través de un código representativo-simbólico que queda inmarcesiblemente irradiado en su poética. Como bien dice el propio Colinas en una entrevista que le hace el también poeta José Luis Puerto, «No es la carga erudita, historiográfica de esas culturas la que me ha interesado, sino sus descubrimientos esenciales, fijados en mitos y en símbolos». El mito y sus símbolos como lenguaje universal. A las de la noche y la piedra se une ahora, en reveladora triada simbólica que vertebra su poética, la luz, «el más elevado símbolo de este mar». Como mantiene José Enrique Martínez Fernández en su introducción a En la luz respirada, «el pensamiento poético de Colinas es, esencialmente, un pensamiento simbólico» y, citando nuevamente a José Luis Puerto, los elementos simbólicos potencian su obra como poesía del conocimiento. También nos hablará el propio poeta de los símbolos imperecederos de la tradición grecolatina: la luz, el bosque, la nave, la fuente, el mar, las aves... Y la fuerza de los mitos, que explican los recovecos más decisivos del ser humano. No es Los caminos de la isla una antología al uso de toda la trayectoria poética de un autor. Es lo que podríamos llamar una antología temática, en este caso en torno a un espacio. Alfredo Rodríguez ya había escogido este formato para la antología El vaho de Dios (Renacimiento) que recogía los poemas venecianos de José María Álvarez. En esta ocasión, Rodríguez conforma una antología de Antonio Colinas nucleada en torno a los poemas que tienen como inspiración la isla de Ibiza, excluyendo los aforismos y pensamientos poéticos recogidos en los dos primeros tratados de armonía, escritos paralelamente a su obra poética, en la isla. Tampoco podemos considerar Los caminos de la isla como una simple reelaboración de libros anteriores. Al seleccionar los poemas y volcarlos nuevamente, sin secesiones ni epígrafes, lo que hace Rodríguez es dotar a Los caminos de la isla de un corpus orgánico nuevo y unitario. Unidad que deviene de la misma entraña del poema, de manera que estamos ante un libro de gran hondura y voltaje, que se puede leer desgajado del resto de la obra coliniana y bajo una nueva luz, como si fuera un libro nuevo. ANDREA LÓPEZ KOSAK. ANIMALES DE COSTUMBRES (Pre-Textos, Valencia, 2021) III Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR Animales de costumbres es el primer libro que leo de la poeta argentina Andrea López Kosak, aunque tiene ya siete libros publicados en editoriales de Argentina, Chile y México. Ahora, con su publicación en Pre-Textos de la mano del Premio Internacional de Poesía Juan Rejano-Puente Genil, espero que su nombre empiece a resultar más conocido entre los lectores españoles porque, sin duda, es una excelente escritora. El libro tiene dos partes. La primera, “Hambre y amor”, es la más extensa (ocupa tres cuartas partes del poemario) y en ella crea un universo poético fascinante con una notable reducción de elementos. El paisaje humano está compuesto casi exclusivamente por la voz poética y una hija pequeña, a los que se suman recuerdos de la madre y el padre. Junto a estos personajes, está el campo, la naturaleza, un desolado llano argentino poblado de animales domésticos y salvajes que se convierten en una presencia constante. ¿El campo o la naturaleza o tal vez otra cosa? Esta pregunta de aparentemente triviales matices semánticos es, sin embargo, esencial para entender la belleza y la originalidad de Animales de costumbres. Una de las funciones esenciales de la poesía es, en mi opinión, expandir la experiencia humana, sacarla de las convenciones lingüísticas y estéticas a través de la que traducimos o experimentamos la realidad. Y, cuando pensamos en poesía (o en literatura) y en “el campo”, es inevitable que presupongamos que vamos a encontrar algo así como alguna variante más o menos actualizada del tópico de desprecio de corte y alabanza de aldea, o con una visión nostálgica de lo primitivo y lo sencillo (antes todo esto era campo) o, por el contrario, con escenas tremendistas de violencia y supervivencia. Nada de eso hay en “el campo” de Animales de costumbres. Por otro lado, la palabra “naturaleza”, nos puede hacer pensar en lo sublime, en la pequeñez y soledad del hombre frente a su grandeza, en Shelley en el Mont Blanc, o en El mar de nubes de Friedrich, o en cualquiera de las infinitas formas en que tendemos a idealizar la naturaleza, a convertir en algo místico y de resonancias divinas la contemplación de un paisaje no urbanizado. Obviamente, todo lo anterior es una reducción un poco burda, pero creo que la idea está clara: no es fácil construir una mirada original, crear algo de tanta belleza y con ese aliento de verdad que Andrea López Kosak consigue en este libro al tratar el tema de la naturaleza, sobre todo, porque no lo trata como tema. La naturaleza de Animales de costumbres no está idealizada, y tampoco está dominada o domesticada. La autora renuncia a la metáfora cuando mira hacia afuera, hacia el llano, y pasa la lechuza, la liebre, el puma, la zorra, la gata, el perro. No están humanizados esos animales y no busca definirlos con imágenes, metáforas, con una inteligencia que les dé sentido. Los animales son nombrados, mirados de forma indicativa. No los viste, ni los acecha con la red de la metáfora. Los nombra porque están ahí, son otras criaturas del llano como ella y como su hija, que respiran y palpitan bajo el signo de la intemperie y el miedo, la muerte y el hambre: «A la madrugada / gritan los gatos / placer y horror / en el mismo tono. // Al amanecer, los loros / chillan al salir de las barrancas: / la ciudad es de sal entre el rojo / de la piedra propensa al derrumbe. // Al atardecer vuelven del monte, / vuelan sobre la autopista. / Amarillos, verdes y azules se alinean / en cables de alta tensión. // A la noche nos advierte / la lechuza: quien mire su nido / abandonado por otro animal se destina / a la melancolía. // Yo escucho desde adentro, / en mi lengua: una cueva / para esta especie / de desconcierto». En este libro, el yo escucha y mira. El ser humano es una especie de desconcierto. Y la lengua es una cueva, una guarida, es el refugio que nos hace humanos pero no nos salva de la intemperie. El mayor acierto de este libro es la forma en que esa voz poética, desde ese asombro ante lo animal y ante todo lo que carece de lenguaje, renuncia a imponer su pensamiento, sus teorías, y deja en cambio que reine el silencio en la mirada: «En la ausencia de sentido, terror. / En la palma de la mano, / una plumita. // El gorrión parpadea / entre los dientes de la gata, / que me mira // a mí, / que no tengo cómo / hacerme entender».

En ese silencio hay un respeto frente a lo que no es humano que, de una forma paradójica, consigue una mayor comprensión; no solo de lo otro, sino también de sí misma, de su voz y de su lugar en el mundo. Es una comprensión que incluye, o que no excluye, el temblor, el desamparo de ser animal en la misma intemperie de esos animales sencillos e inescrutables: «Como la zorra / que a deshora / con restos en la boca / se deja ver / mirando para atrás / porque la sigue / el silencio feroz del llano, // mi ansia /cruza el campo erizado, / las púas del alambre / para masticar a gusto / su parte de intemperie». La voz poética y su hija aparecen como dos criaturas inmersas en ese mundo natural de miedo y de necesidad, de hambre y noche, de cuerpos que comen y son comidos sin palabras. Pero no se trata de una animalización del ser humano, como no hay tampoco humanización de los animales. La polisemia de “lengua” está empleada varias veces a lo largo del libro y ese rasgo de estilo responde a una cuestión esencial: la lengua como órgano animal y como código lingüístico esencialmente humano; el ser humano como animal de carne y hambre y miedo y desconcierto pero también como algo distinto, separado de ese silencio animal por el refugio y la herencia de su lenguaje: «Hija: te cuento cuentos / porque no sé / tejerte abrigos. // Mi lengua / te lame como un animal a su cría / te limpia de lo animal». Esa dualidad, ese doble linaje de la palabra y la carne como una herencia en la que no solo está su hija también se extiende hacia atrás, hacia la madre: «Te como cruda / decía mi madre, / que en cada animal veía / su posibilidad de ser / carne, cuerpo abierto con huesos /(...) Yo dejaba que me comieran / sus palabras / me deglutiera la lengua que es / mi herencia (...)». La segunda parte del libro, “Guaridas”, es mucho más breve y en ella se abandona lo animal para centrarse, precisamente, en la herencia de la familia, es decir, recuerdos, escenas de infancia, lugares y palabras de abuelos, de padres, de todo lo que constituye su identidad: «La vida es un cuento / contando en la infancia, // en la repetición / va cobrando matices». El conjunto de las dos partes forma un impresionante cuadro que tiene esa cualidad de la gran poesía: transmitir una impresión de verdad a través de la extrañeza y del misterio. El mundo y el ser humano aparecen como un misterio; pero no es un misterio ahondado de misticismo: es el misterio de lo que está dentro y más cerca, aunque inaccesible, el misterio de lo humano: «Si fuéramos gatas /ronronearíamos / ahora, // las cabezas juntas / una contra otra / u otra en una, // mi hija y yo, / gratas y confiadas / en este humano misterio». JUAN JOSÉ PASTOR COMÍN. Y LA MÚSICA SE HIZO VERBO... IMÁGENES POÉTICAS DE BEETHOVEN (Tirant, Valencia, 2021) por SILVIA NOGALES BARRIOS Juan José Pastor es profesor titular en el área de Música de la Universidad de Castilla-La Mancha y co-director del Centro de Investigación y Documentación Musical (CIDoM), Unidad Asociada al CSIC en la misma universidad. Buena parte de sus trabajos se centran sobre las relaciones entre música y literatura y constituyen ya un referente para cuantos quieran abordarlas desde las más diversas disciplinas metodológicas. Esta vez, y con motivo de la extensión oficial durante el 2021 del 250 aniversario del nacimiento de Beethoven dada la pandemia por el SARS-CoV-2, nos ofrece un libro radicalmente innovador tanto en la musicología como en los estudios filológicos: aúna su doble formación filológica y musical para armar una semblanza beethoveniana asentada sobre las lecturas literarias de su obra musical. Articulado en cuatro movimientos y un epílogo final, este libro nos ofrece a un Beethoven que ha sido, sobre todo, un extraordinario catalizador de historias personales. Para buena parte de los autores aquí contenidos fue el cauce que les permitió expresar sus conflictos, problemas, visiones, abandonos o aspiraciones. Por ello el lector encontrará junto a las obras comentadas y el contexto que las propició, una reflexión sobre las músicas que las convocaron, de modo que podamos de algún modo entender cómo se produce la epifanía del compositor y su obra en las composiciones poéticas elegidas. En el “Primer movimiento. Beethoven, un hombre literario: la construcción narrativa de un mito” Juan José Pastor se centra en primer lugar en cuál fue la relación que Beethoven mantuvo con la poesía de su tiempo y discute las imágenes deformadas que nos han llegado de su cultura literaria. Aborda, seguidamente, de un modo sintético, los pilares que construyeron el arquetipo mítico que, forjado en el siglo XIX, se extendería hasta bien entrado el siglo XX. Destaca en nuestro país las obras de Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas “Clarín” como exponentes narrativos a la altura de las de sus coetáneos más celebrados, como sin duda sucede con la Sonata a Kreutzer de Tolstoi. Antes de adentrarnos en un espacio exclusivamente poético, el “Segundo movimiento. Beethoven en la narrativa del siglo XX” propone un doble recorrido marcado por la cesura de la Segunda Guerra Mundial. De este modo desde Romain Rolland hasta Thomas Mann, realiza un sucinto camino por algunos textos narrativos de Gide, Proust, Cadilhac, Malraux o Palacio Valdés, buena parte de ellos influidos bajo el espacio semántico de la Sinfonía Pastoral. La escritura por la igualdad racial de James Weldon Johnson, la novela lírica de Virginia Woolf y la estructura experimental de Aldous Huxley nos conducirán hacia el espacio de la producción novelada de los últimos setenta años. Transitaremos así la obra de Alejo Carpentier, así como el uso de su imagen por parte del Estado para su control bajo las más diversas formas, tal y como desarrollarán en sus novelas Ralph Ellison, Günter Grass o Anthony Burgess. En Milan Kundera y Adrienne Kennedy hallaremos una visión personal que emerge de los distintos contextos políticos y musicales que ambos vivieron. En esta línea avanzaremos hacia el final del siglo XX, con las confesiones familiares de Yasmina Reza o el lugar de la hipoacusia y la neurosis en la novela de Vikram Seth. Su “Tercer movimiento. Beethoven en la poesía universal” aborda ya el que, según confiesa Pastor Comín, fue el propósito inicial de este trabajo: su presencia exclusiva en el contexto lírico, primero universal para después centrarse en aquellos construidos en nuestra propia lengua. Para ello se detiene inicialmente en aquellos que glosaron su figura en vida, desde Clemens Brentano a Franz Grillparzer, pasando por Frederike Susan. El centenario de su nacimiento daría origen en 1870 en Alemania a una colección conmemorativa de poemas apenas conocida reunida por Herrmann Josef Landau. El examen de este florilegio le permite trasladar con enorme exactitud la estima y el sentimiento que su obra concitó, manifestada en los más diversos perfiles de sus versos. Despide el siglo XIX desde dos poemas de Vyacheslav Ivanov, cuyo lugar en las primeras vanguardias del siglo XX fue sin duda excepcional, a tenor de las relaciones que como anfitrión mantuvo con los músicos y los artistas del momento. En la confección de este capítulo Juan José Pastor nos depara encuentros severos —Rilke— y felices y desenfadados, como el mantenido con Walt Whitman; algunos extraordinariamente intensos, desarmado por la personalidad de la poeta estadounidense Edna St. Vincent Millay; así como otros que exigen un notable esfuerzo intelectual, como el mantenido con T. S. Eliot; otros extraordinariamente estimulantes y creativos, a la vera del Claro de luna de Yannis Rtisos. También los hay colmados del frío centroeuropeo, con una mirada objetual sobre la memoria de Beethoven —Thorkild Bjørnvig, Julia Hartwig o W. G. Sebald. Dos mujeres, en su parte final, abrigan la figura de Beethoven desde dos lugares muy distantes: Jan Zwicky y Ruth Padel, ambas músicas de formación, y cuyos versos están íntimamente ligados tanto a algunas de sus obras concretas expresamente citadas como al curso de su propia biografía.

El último capítulo, “Cuarto movimiento. Beethoven en la poesía en lengua española” consiste en una presentación de la andadura del músico genial en nuestra cultura. Tras desenmarañar ciertas informaciones ruidosas sobre la ascendencia española del compositor y reseñar brevemente cuáles fueron los cauces por los que se dieron a conocer su música en España, atiende primeramente a las voces que proceden de Hispanoamérica. Presenta el espacio del Modernismo de Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Amado Nervo y la vanguardia de Vicente Huidobro; la Adelaida de Macedonio Fernández; las Sinfonías heroicas compuestas por Santos Chocano, Valentín Giró, Ildefonso Pereda Valdés y Pablo Rohka; los textos singulares de Franz Tamayo, José María Eguren —bajo el influjo del Claro de luna—, y César Dávila; la poesía escrita desde la misma música por Eusebio Ruvalcaba; sus ecos en Gastón Baquero, Andrés Morales y Gastón Alejandro Martínez; la sátira y la distancia metarreferencial de Gerardo Deniz; la peculiar Historia de la música de Eduardo Chirinos; el Beethoven que sobrevivió a la dictadura chilena de Raúl Zurita y una última broma borgiana... sin Borges. Ya en España las páginas siguen las medidas e intervalos generacionales, desde Ortega hasta los años recientes, con el fin de captar cierto pulso social en su recepción. En la Generación del 27, una vez revisadas las contribuciones de Rogelio Buendía y Adriano del Valle, Juan José Pastor presenta la no demasiado conocida afección de Federico García Lorca por Beethoven; la actitud ambivalente de Cernuda; la intensidad emocional e Rafael Alberti; sus tímidas apariciones en la escritura de Salinas, Guillén y Prados, así como el reiterado regreso a sus partituras de Ernestina de Champorucin. De entre todos ellos será Gerardo Diego el poeta que sepa recoger los matices más cuidados de la música que él mismo interpretaba y analizaba en sus artículos y conferencias. En la poesía de posguerra veremos que Beethoven aparece presente en Blas de Otero, Luis Felipe Vivanco, Màrius Torres y Eugenio de Nora, antes de arribar a una de las figuras centrales de la poesía española, José Hierro, en quien Beethoven se manifiesta imperceptiblemente desde su primer libro, Alegría, en 1947 hasta su Cuaderno de Nueva York, de 1998, pasando por su ‘Sinfonieta a un hombre llamado Beethoven’, de Cuanto sé de mí, de 1957. A partir de él encontraremos sus ecos en Félix Grande, José Ángel Valente, Antonio Gamoneda, Alfonso Canales y, ya más próximos a nuestro tiempo, Clara Janés, en su experimental poema ‘En busca de Cordelia’, de 1975, y Antonio Carvajal. Sorprende su sagaz incursión en la poesía contemporánea de Jaime Siles, Emilio Barón y Miguel d’Ors, así como en la difícil obra de Carlos Álvarez y la poesía esquiva e inconformista de Javier Egea. Finalmente, en una acertadísimo intento por alcanzar los días más recientes, este ensayo se ha detenido en estos últimos veinte años sobre obras de una extraordinaria vitalidad: en los textos de Antonio Porpetta, Alberto Maqueda o Federico Abad, la extendida sensibilidad musical al conjunto de sus poemarios de Daniel Cotta, el libro programático y sistemático de Álvaro Fierro, dedicado a las Sonatas para piano, y la poesía de una jovencísima Berta García Faet. Una mirada final —que trascenderá nuestra lengua— por las entrañas de la ciberpoesía y la inteligencia artificial nos hará dudar de la identidad inimitable de los afectos y emociones que su obra puede suscitar y sembrará la duda sobre cuál es nuestro futuro lugar como creadores. Concluye así un excelente trabajo del que no hallaremos parangón igual en los actuales estudios musicológicos o filológicos. Su lectura requiere de las indispensables obras beethovenianas citadas para comprender así mejor las escuchas poéticas que nos propone. Constituye así un notable hito que no se arredra ante Beethoven: una lectura profunda, amena, documentada, arriesgada, innovadora y, fundamentalmente honesta, que contempla a la poesía como intérprete de la música y desbroza nuevos caminos para este apasionante mundo de las relaciones interdisciplinares. RAFAEL SOLER. LEER DESPUÉS DE QUEMAR (Olé, Valencia, 2019) por PEDRO GARCÍA CUETO COMO SI EL TIEMPO NO MURIESE Rafael Soler es novelista, poeta, nacido en Valencia en 1947, fue durante muchos años profesor y ahora se dedica por completo a escribir. Hubo un largo paréntesis de no publicación en su vida, pero como un ave fénix resurgió y volvió con fuerza a la palabra escrita. Si Los sitios interiores fue publicado en 1980, no fue hasta 2009 cuando volvió a la poesía con Maneras de volver, a la que siguió Las cartas que debía en 2011, Ácido almíbar en 2014, libro que le dio el Premio de la Crítica Valenciana en el 2015. También ha publicado dos antologías: La vida en un puño en 2012 y Pie de página, también en ese año. Llega ahora Leer después de quemar, un repaso a sus libros publicados, con un sugerente título que nos viene a decir que toda literatura nace de lo que vamos excluyendo, para luego leer y cultivarse, el esfuerzo del poeta en crear un mundo propio nace de esa vocación interior por la literatura, a veces más importante que la propia vida. Si leer nos salva de un mundo real donde apenas encajamos, en la creación, uno puede encontrar el camino para escuchar su voz en el eco que deja en los otros cuando leen nuestros textos. La selección de este libro es muy buena, porque los poemas nos dejan ese universo que ha ido creando Soler, donde el verso es también confesión, consejo, lectura del mundo, en definitiva. En el poema ‘Ningún precio es terrible’, nos dice el escritor valenciano: Si tu vida no cabe en una vida / redacta un testamento prematuro / ordena los besos que has perdido / y desanda la fila que conduce / a cuanto tiene de honorable la rutina. Sin duda, la vida para Soler es ese espacio donde caben muchas más vidas y es la del poeta y por ende el escritor un cofre que se abre siempre para releer el mundo. El estilo poético de Soler tiene ese escenario de secuencia cinematográfica, donde se suceden las imágenes o las palabras como fogonazos que nos ciegan. Buscar en el otro el complemento, hacer que la vida sea entrega o dádiva, vaciarse en el ser amado y volver a crearse, en esa difícil conjunción de ser uno mismo y ser otro a la vez, así lo expresa en el poema ‘Desde tu corazón ayer’: Así cruzamos juntos / las solemnes avenidas y los campos / los anchos días plenos y los años miserables / la fiebre y sus sudores / sin caer en la cuenta de tus cuentas / y el futuro más cerca del pasado / cuando entiendas que la vida que te falta / es entera la vida que me has dado. Todo es entrega, caminar entre vaivenes de días grises y días plenos de luz, una vida que se monta y se desmonta continuamente, en Soler radica esa voz de la experiencia, del que sabe de la vida, del que ya no es engañado por el verso fácil o por la mentira de la amistad fingida.

Soler conoce el mundo y en su poesía, como destellos, nos va expresando su lenguaje con el ritmo ágil de su verso. Y como si buscase ese perdón, pero no lo exigiese, quiere rendir cuentas con el otro, el que estaba en sus afectos, el que fue su progenitor, el que le dio vida, en un poema llamado ‘Ha llegado la hora de nombrarte’: Dame la luz que me quitaste / para ponerla con un misal en tu mesilla / es mía y te lo exijo / dame los brazos / que tanto necesito para otros / devuelve por favor / la entera mitad de mis afectos / que siempre se enfriaron en tu boca / y si lo estimas oportuno / por tu descanso eterno y por el mío / dame el perdón que no te pido Somos al final seres heridos por la vida, por los que nos engendraron, somos seres arrebatados de luz por aquellos que nos quitaron ese destello de alegría y nos dejaron en sombras, somos melancólicos por los abrazos que no hemos dado, por los que sí dimos y por los que esperamos dar. En este poema, Soler se confiesa, hay mucho de dolor en el paso del tiempo, como si este no muriese, queda algo eterno en uno que duele y sangra por la herida. En esta selección de poemas reside el mundo de Soler, su visión de la vida, su ironía, pero también su apego cariñoso a las cosas, a los seres, al lenguaje, patria que tenemos todos y que no es de nadie en realidad. En el poema ‘El viaje es lo que importa’ cito los cuatro primeros versos, en ese escenario parisino, con el ser amado: Vamos al Sena me dijiste / sin apretar la boca / y yo acepté / pues siempre fuimos dos y somos uno. En estos versos vemos ese espacio que siempre queda entre dos seres, ese hueco invisible donde uno no puede llegar al fondo del otro. Lo vimos en las primeras novelas de Soler, como la excelente El grito o la muy lograda novela El último gin-tonic. La vida se constituye también de esas lagunas, de esos espacios intransitables. Como el Cortázar de Rayuela, la Maga siempre nos quedará lejos, aunque la tengamos al lado y podamos acariciarla cada día. Una gran selección este libro, una antología que refleja lo mejor de Soler como poeta, que es también el hombre que deja destellos de luz y sombra en sus poemas, el hombre que transita por la vida con la duda existencial a cuestas, un paso más en la aventura poética de Soler, ese canto a la lectura como base para crear otra vida, quizás mejor que esta o simplemente una lectura más de la que tenemos. Soler lo consigue con una obra poética original y con el ágil ritmo de unos versos siempre apasionados por la vida. RAFAEL SOLER. EL ÚLTIMO GIN-TONIC (Contrabando, Valencia, 2018) por PEDRO GARCÍA CUETO En El último gin-tonic se va trazando con hilo fino los últimos días de la familia Casares en un ejercicio de composición y deconstrucción donde los personajes se van creando, pero también se difuminan. Marcos, Alberto, Lucas, María, etc, son seres errantes, trabajan, aman, pero hay algo extraño en ellos, es como si fueran fantasmas en un espacio opresivo que Soler traza en su novela. Después de su estreno hace muchos años en la novela, Rafael Soler ha cultivado la poesía sin olvidar la narrativa y en su forma de mirar a los personajes hay un afán de entomólogo, como si los diseccionara, los abriera en canal; los vemos moverse, como muñecos de guiñol, seres que se expresan en diálogos incisivos, cortantes, llenos de ironía. Lucas es regidor y sorprende a María con su hermano Alberto. Va Soler creando atmósferas, espacios de luz y sombra: Una jornada, en todo caso, que empezó de nuevo cuando Lucas llegó por fin al camerino de María, se pasó la mano por la boca como si quisiera atusar las comisuras, y cometió el error de abrir la puerta sin llamar. Porque un sobrio golpe de nudillos habría evitado el desagradable lance de sorprender a su hermano hociqueando el cuello de María, la mano derecha entretenida con sus pechos y la otra apretándole las nalgas con un masaje sostenido y codicioso. (p. 23) Mateo es otro personaje que ha perdido a su mujer y su hijo, un ser desvalido, hecho trizas por la culpa. Late en la novela ese sentimiento. Son seres desgarrados, abatidos. Mateo se imagina la escena del accidente, el color rojo de la sangre, Bosco hecho trizas. En la narrativa de Soler predominan las impresiones, son fogonazos léxicos que nos aturden, leves cuchilladas sintácticas que rompen la armonía de la palabra; son destellos que nos ciegan, los adjetivos abundan y dan toda su prestancia al lenguaje, lo definen, como si Soler hubiese navegado en los interiores de los personajes, seleccionado en un misterioso buceo el adjetivo adecuado, el nombre escondido entre las brumas de otros nombres. La muerte del padre de Lucas es impresionante, tiene ese detallismo de las descripciones cinematográficas, da la sensación de hallarnos ante sombras, pero con los destellos de su narrativa que nos sorprenden porque parece que miran más allá, saben extraer el detalle preciso para describir la muerte en este caso:

Lucas ató el pañuelo en la cabeza, cerrando así por una vez la boca de su padre. Definitivamente horizontal, todavía con un chaleco de franela y un cinturón que no necesitaba, en su rostro afloraba una palidez creciente. (p. 71) La muerte de Don Moisés nos aparece como si contemplásemos un cuadro, esos que nos dejan impresiones hondas en un museo, donde podemos ver el rostro que existió en vida como una nostalgia que ya es antigua al llegar la muerte. Hay en el libro muchos matices, descripciones muy detalladas, historias que se entrecruzan, hilos que se van tejiendo, lo que confirma el poder narrativo de Soler en esta aventura de relaciones familiares que se hacen y deshacen en su última novela. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS