|

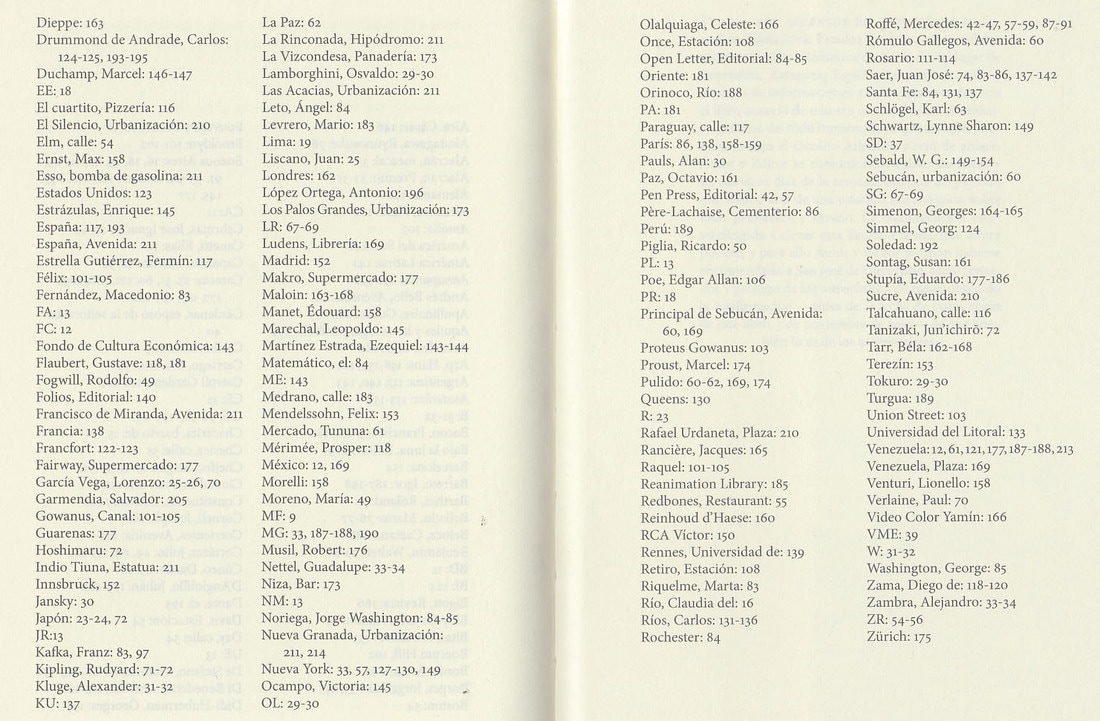

SERGIO CHEJFEC. TEORÍA DEL ASCENSOR (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Supongamos lo siguiente: estoy en una ciudad que no conozco o, en una variante, que sí conozco; consigo un mapa y acabo comprendiendo que no sirve de nada, que la diferencia entre mapa y realidad en el primer caso es evidente y en el segundo una realidad paralela ajustada por la representación en el mapa y la propia experiencia. Y supongamos que escribo un libro y que en él el mundo paralelo es la literatura, que me llamo Sergio Chejfec y que el libro es Teoría del ascensor. El párrafo anterior recoge, no literalmente, un planteamiento de Chejfec que aparece en uno de los textos del libro. Son bastantes las ocasiones en que Sergio Chejfec habla en él del amor por las caminatas, del gusto por el deambular urbano, ese caminar que no tiene destino y que se ve abocado a la imposibilidad del conocimiento geográfico del territorio, a pesar de que sea «el mundo de la ciudad propia». Estamos lejos de lo que se ha llamado el paseo, lejos de Walser o Thoreau, incluso lejos de los artistas del walking, de los paseos por la naturaleza como búsqueda de uno mismo o del ensimismamiento, lejos de lo romántico. El autor es plenamente urbano (cita o habla desde catorce ciudades), y reconoce la imposibilidad de los mapas, lo difuso de lo conocido, la ambigüedad de los paisajes de calles y fachadas, y, por extensión y paralelismo, de las palabras, los términos y sus significados. Su caminata lo convierte a él en un observador y a la literatura en una mirada documental. Mirada documental de todo aquello que aparece o se busca que aparezca, de las historias potenciales que se encuentran en los pliegues de los mapas inútiles de las ciudades. El autor observa, pero alejándose de la metódica enumeración de documentos, objetos, situaciones. «Para un escritor, …, el mundo es una construcción verbal». El lenguaje de Chejfec se convierte en un deambular por los géneros y las palabras, definido como un sistema experiencial, «esa dimensión compartida por la realidad y la literatura llamada experiencia», pero necesitada de la suficiente abstracción para poder separarla y convertirla en objeto autónomo. Realmente, como una caminata por la ciudad. Describir entonces el libro como perteneciente a un género no tiene sentido, como tampoco lo tiene decir que no pertenece a ninguno o que los mezcla o intercala, que me parecería otra descripción tópica. Evidentemente, seríamos capaces de decidir que en un fragmento domina el ensayo y en otro la reseña, o que aquí está la poesía de la imagen y en otro la enseñanza de la anécdota, y dónde la ironía. Describir sería una palabra ambigua y más en este caso, porque Sergio Chejfec va caminando por autores que se convierten en relatos, dobla una esquina y habla de la poesía de otros para escribir entre líneas acerca de su propia literatura, o encuentra en la observación demorada de los objetos, las palabras y sus relaciones un método de pensamiento. Como artista, no creo que deba ser de otra manera. Casi estoy hablando de una teoría de la caminata en vez de una teoría del ascensor, pero, inmiscuyéndome como artista en esta reseña, el proceso me recuerda a algunas formas personales de narrar en mi pintura, en una manera que pretende llenar los huecos que quedan entre lo observado y sus significados, entre la realidad y su memoria y olvido, entre las palabras que narran: «En mi recuerdo está presente como un abigarrado momento de historias potenciales». Desarrollar lo observado con un lenguaje es como escandir el texto de una noticia de prensa, «encontrar la idea principal multiplicada en otras distintas». El nuevo libro de Sergio Chejfec tiene un título que podría llevar a un lector no conocedor del autor al error de pensar en esa técnica comunicativa que consiste en ser capaz de transmitir una idea en el menor tiempo posible, algo parecido a un trayecto de ascensor. La contaminación en este caso del lenguaje empresarial globalizado junto con la popularidad excesiva del microrrelato, puede hacernos creer que estamos ante textos breves e inconexos tendentes a la técnica efectista del microtexto. Nada más lejos. En el libro existe una línea que reúne los relatos que es la propia literatura del autor y sus reflejos; y también porque aquí el objeto ascensor tiene varios sentidos: por un lado, con ironía o sin ella, «el ascensor es una cabina que ofrece una concentrada experiencia de lo provisional», por otro, aparecemos ante los textos como quien abre puertas y leemos cosas nuevas o ligadas, reapariciones de las mismas ciudades o personas. A favor de la linealidad, de la coherencia y unión entre los fragmentos del libro (verticalidad o tráfico vertical de ascensor en este caso) se muestra la elección de la supresión de títulos en los textos, de un índice como tal y de optar sólo por un índice alfabético al final, todo un retrato en tránsito enumerando recorridos a través de nombres de ciudades, calles, autores, personas, organismos o supermercados. Es el único momento en que el libro se centra en la enumeración, aunque aparezcan los listados en las guías telefónicas o una relación de autores y comidas, que por lo demás no es método en el libro; lo cual, si en algún momento nos recordó al OULIPO, nos muestra un camino mucho más personal y gratificante, lleno de poderosas reflexiones.

Dice Vila-Matas en la contraportada que en los textos de Chejfec «no pasa nada, pasa sólo que son excepcionales», como también le he oído decir que donde no pasa nada es donde acaban ocurriendo más cosas. Y probablemente estemos otra vez enfrentándonos a la ambigüedad de términos y a la indecisión sobre qué es cosa o qué es nada. Lo importante es la literatura de Chejfec y sus lenguajes, sus devaneos entre lo narrado y lo real, la acción/inacción, es hallar en la escritura lo que de verdad nos interesa desde la indefinición. La narración no es tal porque no llega a ningún fin, es una manera de hablar de la literatura a través de lo literario. Incluso cuando habla de alguien parece estar usándolo para hablar de él mismo en la literatura. Y eso que cuando aparecen escritores y artistas, tanto reseñando su obra como cuando aparecen como personajes, compañeros observados o protagonistas de sus relatos, demuestra por ellos más que admiración: Saer, Cortázar y las imágenes, Roffé, Sebald, de Stefano, Bellatin y la traducción, Drumond de Andrade… Doméstico, ordinario, mundano, provisional, difuso, caminante, digresivo, inseguridad, desorganización, caos, asertivo, «Terminada la lectura y a punto de cerrar el libro aún ignoramos de qué se ha tratado». Y esto, dicho en las dos primeras líneas del libro, es la mejor manera de dejarnos el camino libre.

0 Comentarios

JULIO FUERTES TARÍN. FÁBULA DE ISIDORO (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por ALEJANDRO HERMOSILLA ISIDORO O LA LITERATURA PERRA Lo que más me gusta de la Fábula de Isidoro de Fuertes Tarín es su actitud. Su visceralidad a medio camino de la anarquía y la rebeldía adolescente. Su necesidad y ansia de corromper, demoler. Como ponen de manifiesto esa prosa cruda llena de vaivenes semejantes a navajazos lingüísticos o esas frases aceleradas que en realidad, son violentos puñetazos a las tripas del lenguaje, así como al orden establecido. Cuchilladas en el vientre de la narrativa española contemporánea y su sociedad. De hecho, no veo el relato tanto como una narración sino más bien como un ladrido. Los berridos de varios perros hartos de sus amos, los collares y la comida procesada que ingieren diariamente. Lo que provoca, obviamente, que Fábula de Isidoro no sea un texto perfecto. Sea orgullosamente irregular. Exactitud que, por otro lado, no creo que pretenda, pues su apuesta se basa más bien en la destrucción, la corrosión, esto es, la sinceridad y rabia de su grito. Un grito parecido a una sardónica canción de Extremoduro mezclada con los delirios oníricos de Lautréamont. O a un crudo relato urbano con ecos del lenguaje carnavalesco barroco. Un riff de La Polla Records viajando a través de los intersticios literarios hispanos de este y otros siglos. Siento dos fuerzas chocando y peleándose en el relato de Tarín. Una primera que, más allá de su carácter gamberro, intenta dotar a la obra de cierto aliento mágico, sobrenatural y onírico capaz en cierto modo de trascender y elevarse (aunque sea de forma canalla) sobre aquello que narra. Para lo que se ayuda tanto de la palabra fábula en el título, la maravillosa portada (del propio Tarín) o el ingenioso trabajo editorial de Jekyll & Jill, cómplice en todo momento con las ideas del autor como de ciertos guiños a la novela picaresca e incluso, sí, a los textos satíricos del Siglo de Oro o el romanticismo español. Y otra segunda (realmente mucho más fuerte), tan destructiva como desacomplejada. Un sarpullido de nihilismo barrial empeñado en que los escasos ecos sobrenaturales y morales que la primera fuerza invoca, besen el polvo. No se eleven más que unos pocos centímetros de la tierra como en cierto modo exige una narración cainita y sanguinaria que, en este sentido, me recuerda (sobre todo, en el espíritu) al Polispuercon del gran Héctor A. Murena. Un Lautréamont despojado de toda marcialidad y trascendencia, centrado más en los rugidos de los intestinos que en los truenos o las maldiciones celestes. Atento más a los insultos y escupitajos, los recorridos por los barrios y las cárceles, y a la sangre y al semen circulando por las venas y los testículos, que al propio desafío de los inconformes contra Dios, las leyes y el estado. Es decir, más interesado por lo físico que por lo metafísico. Por la violencia que por las consecuencias de esa misma violencia. Por palpar los trajes de las brujas que aparecen en los cuadros de Goya (y si es posible meterles mano) o pegarse una comilona entre malandrines, que por extraer una lectura profunda y global de la hechicería o la picaresca. Algo lógico, porque Fábula de Isidoro es un grotesco relato de castizo punk. Un ácrata basta ya contra el franquismo y el autoritarismo que persisten como muros infranqueables en esa España del siglo XXI que, a ojos de Tarín, no es muy distinta de la del XVIII o la del XIX. Es una farsa sin fin que merece por tanto ser dinamitada literariamente (o vitalmente). Tal vez esté delirando. Algo que desde luego no me preocupa mucho cuando me introduzco en una obra de arte. Todo lo contrario. Lo considero necesario. O más bien, inevitable. Pero creo que Fábula de Isidoro, en realidad, es uno de los primeros eructos o cortes de manga surgidos en la narrativa española como consecuencia no tanto del 15-M sino de la total demolición de sus aspiraciones. Que el espíritu canalla y satírico del libro de Tarín es probablemente congénito a su creador pero no habría sido tan intenso y vertiginoso de haber existido ciertas mutaciones reales en la política española durante los últimos años. De no haber proseguido insistiendo en convertirse en un eterno sainete, una comedia de corral con tintes gatopardescos, de la que los nuevos partidos, de un modo u otro, han terminado por participar onerosamente. Ya sea por impotencia —habría que realizar modificaciones importantes en la Constitución para lograr transformaciones reales y todavía no poseen los suficientes votos— o por maquiavélico dolo. Lo que ha generado un clima de rabia sorda, dolor y conformismo puede que más desolador aún (por aquello de la oportunidad perdida) que el que provocó el estallido del 15-M, ante el que es lógico que se sientan deseos de venganza. De hecho, de algún modo, el arte cumple esta función. Convierte en reales los sueños oscuros. Y si algo desean muchos españoles (otra cosa es que lo manifiesten públicamente) es asesinar (o al menos ver sufrir) a un político, un presidente, un empresario o al rey. Algo que Tarín sirve en bandeja a sus lectores, con una trama que en el fondo no es más que la mera excusa para ladrar. Y si es posible, echarse unas carcajadas a cuenta del despropósito y absurdo cotidianos: esas palabrejas ávidas de rebelión entremezcladas con admiración desmesurada por futbolistas. O esa anárquica necesidad de transformaciones políticas, sociales y vitales que, al no encontrar eco real, termina desembocando en la búsqueda de gurús espirituales. La brújula del tarot de Jodorowsky, el I-ching o la lectura de manos por una gitana. En más autoritarismo o en el terrorismo intelectual.

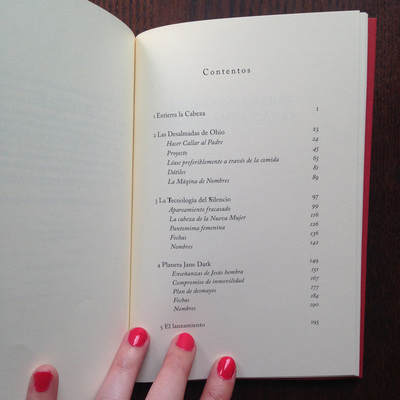

Afortunadamente, eso sí, Tarín no hace explícitos estos razonamientos con los que tal vez esté de acuerdo o no. Más bien, los ejemplifica o los sobrepasa. Y digo afortunadamente porque, a excepción de maestros como Rafael Chirbes, la mayoría de ocasiones que un escritor se propone componer un retrato generacional me provoca urticaria. Siento dolor en la espalda y un temblor atenaza mis manos que no me permite agarrar cuchara y tenedor. A veces, también deseos de arrojarme desde los puentes. O no. Pues, si de algo estoy cansado a estas alturas de la vida, es de retratos generacionales. O infantiles. O juveniles. O de madurez. La literatura es o no es. No hacen falta adjetivos. Que más parecen marcas o rasgos de inseguridad que otra cosa. Y supongo que Tarín lo sabe. O lo intuye. Lo que es de agradecer y, en cierto modo, explica (o no) el desenfado con que narra una historia cuyo desarrollo y desenlace son lo de menos. Como hablar de su argumento. Pues, en cierto modo, Fábula de Isidoro trata sobre todo de lenguaje y actitud. Es un cruce extraño e impuro entre El diablo cojuelo de Luis Vélez de Guevara y una novela de Roberto Arlt. Un sueño lúcido de Francisco Quevedo instantes antes de despertar y una canción de Albert Pla. En definitiva, un retrato de nuestros vicios e hipocresía sin moraleja. Y seguramente sin enseñanza. Porque básicamente es vida cruda. El demonio de la democracia española haciendo un striptease ante un público ansioso por verlo al fin desnudo, recibiendo como premio al final no más que un pedazo de una de sus piernas. RUBÉN MARTÍN GIRÁLDEZ. MAGISTRAL (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR "El autor que escribe para un público, a decir verdad, no escribe: quien escribe es ese público y, por esta razón, ese público no puede ya ser lector; la lectura no es más que en apariencia, en realidad no la hay. De ahí, la insignificancia de las obras hechas para ser leídas, nadie las lee. De ahí, el peligro de escribir para otros, para despertar el habla de los demás y que se descubran a sí mismos: los demás no quieren oír su propia voz, sino la voz de otro, una voz real, profunda, incómoda como la verdad." Maurice Blanchot He querido empezar con esta cita de Blanchot porque creo que resume una de las ideas principales de Magistral, y porque me identifico plenamente con ella, con ese deseo que me lleva, cada vez que abro un libro, a buscar la voz de otro, una voz incómoda como la verdad. En Rubén Martín Giráldez he encontrado esa voz y, sí, es incómoda como la verdad. Y mucho más incómoda es cuando hay que hacer una reseña, cuando hay que hacer un comentario sobre una novela que se ríe de los autores que escriben para un público, y que se ríe de los lectores que rechazan esa verdad, y que se ríe de los críticos que ensalzan las obras que no están escritas sino por el público. Es difícil escribir una crítica de Magistral porque esta novela incluye dentro de su material narrativo varias críticas de Magistral. Podría decir, por ejemplo, que es una obra “inclasificable”, y ya Magistral se está riendo de mí: «El hueco perfecto para que la prensa metiese la palabra “inclasificable” como cuña de hospital». Es difícil escribir sobre Magistral porque esta novela nos está provocando para que, como críticos, como prensa, advirtamos al lector de que no es una novela. Y ya al plantearse el crítico el hacer esta advertencia, está dando la razón a la durísima diatriba o sátira que incluye esta novela. Es decir, por qué todavía tenemos que plantearnos si una obra como esta es o no es una novela. Hasta qué punto todavía estamos apegados a la tradición de la novela realista que exige un argumento y unos personajes, para que nos veamos tentados a poner “novela” entre comillas: «El probador de venenos quiere que le contemos una historia, una ficción manipulativa que le ponga puño en las tripas y satisfacción estética en las mientes. ¿No hay epopeya acaso en un discurso, en una doctrina escrita o en una homilía? ¿Y si lo que se dice no es ficción, sino verdad? ¿La enunciación es menos elevada que la invención? La opereta debería construir su lenguaje tratando de solventar las carencias del lenguaje, y no resignarse a usar la lengua dada como una llave de boca fija». Y bien, lo que está claro tras esta introducción es lo que no es Magistral. No es una novela convencional. Metamos la cuña de hospital y digamos que es inclasificable, como si no hubiera existido toda una tradición de novelas inclasificables, como si no hubiera existido Thomas Bernhard, ni Gombrovicz, ni André Breton, ni Maurice Blanchot, ni Lautréamont, ni Kafka, ni Vilas, ni Alejandro Hermosilla, ni Mario Bellatin, ni etc. Magistral es un discurso, una sátira, un panfleto, una diatriba y muchas cosas más. Podríamos caer también en la tentación de ser ordenados y disciplinados y decir que esta novela tiene tres partes. Una primera parte en la que el narrador, caracterizado como un rey o déspota encumbrado por haber escrito una novela llamada Magistral, monologa incesantemente contra la literatura española, contra los lectores españoles («Si eliges escribir, lo haces para gente muy poco habituada a comer sin morral».), contra la crítica española y contra la propia lengua española, por haberse convertido esta en una lengua muerta, sin espacio para la verdadera creación: «La cadavérica oficial (…) dijo de mi prosa de rebaba sórdida lo mismo que de la prosa inconsútil de mis coetáneos, que más parecía que estuviesen de vacaciones en el lenguaje que escribiendo. Vale al todo vale, pero no al todo vale igual, amigos. Ante este estado de cosas se me bajaron los humos y se me subieron los colores, me convencí de que era yo, en efecto, de este mundo, de que no había venido aquí a acaecer, sino a palidecer como cualquier otro pese a mi condición de jerarca (que me pesa). (…) habíamos llevado el idioma al cero, habíamos vuelto la lengua castellana muelle y fantocha». Esta parte se caracteriza por un estilo ciertamente barroco. No solamente por el juego cervantino de incluir la novela Magistral y su recepción crítica en la propia novela, sino por un lenguaje rico, humorístico, lleno de cultismos, de arcaísmos, de neologismos insultantes o desternillantes o abiertamente chuscos y malsonantes que casi siempre se convierten en dardos para denunciar el actual estado de la literatura española, caracterizada por la cobardía y la neutralidad, por la falta de riesgo y la complacencia. La voz que habla en esta primera parte constituye el monólogo delirante de un rey impotente, de un dictador/escritor que desprecia a sus súbditos, a los lectores, a los críticos que alaban su obra. Y en ese desprecio lo que hay es una afirmación de su propia voz, de su propio estilo, al mismo tiempo que una crítica a toda literatura que no ponga toda la carne en el asador, literatura tímida, cobarde, que no arriesgue. Es la voz de un narrador que molesta, que incomoda como incomodan los adolescentes rebeldes e ingenuos, un adolescente que se ha enganchado a las vanguardias, que puede sonar muy francés, muy Lautréamont, con un malditismo que oscila entre lo violento y ególatra por un lado, el desprecio de la mediocridad al estilo Bernhard por otro (repetitivo, aristocrático, aislado; pero un Bernhard humorístico, pasado por Quevedo y Rabelais) y la reflexión sobre el lenguaje, sobre el poder ajeno y total del lenguaje y la relación del autor y el lector con el lenguaje que puede tener ecos de Bataille, de Blanchot. Todo, por lo tanto, como decimos, muy antiguo, muy de una época que (lamentablemente, opino yo, ahora, de forma totalmente subjetiva) ya no es la nuestra, ya está quedando atrás o ha quedado atrás y puede incluso mirarse con el correspondiente desprecio, ironía, condescendencia. Aquellos vanguardistas exaltados, aquellos violentos que se empeñaban en no separar literatura de vida, en considerar la escritura más un destino y un espacio de muerte y sacrificio que, como ocurre en la corriente que ahora domina, como un espacio de prácticas literarias, de ejercicios de estilo, de probatura de técnicas y juegos con la biografía y el narrador: «¿Qué son nuestros libritos? Nada de lo que haya que avergonzarse: productos de ocio, animales inanimados de compañía para la muerte». Compárese esta afirmación con una similar de André Breton, para explicar mejor ese “afrancesamiento vanguardista” que hay en este planteamiento: «Escribir, quiero decir, escribir tan difícilmente, y no para seducir, y no, en el sentido que se entiende corrientemente, para vivir, sino, parece, todo lo más para basarse uno a sí mismo moralmente y, a falta de poder permanecer sordo a una llamada singular e incansable, escribir así no es ni jugar ni hacer trampas, que yo sepa». O compárese también con estas de Maurice Blanchot, autor en el que he pensado mucho leyendo Magistral: «Escribir no es nada, si escribir no arrastra al escritor a un movimiento lleno de riesgos que le cambiará de una o de otra manera. Escribir es solo un juego sin valor, si este juego no se convierte en una experiencia aventurera, donde quien la persigue, comprometiéndose en una vía cuya salida se le escapa, puede aprender lo que no sabe, y perder lo que le impide saber». Es, en definitiva, el lenguaje de un rey apocalíptico y suicida, que dimite de su cargo, de su lenguaje, del idioma español porque no puede soportar la mediocridad en la que se ha instalado el escritor medio y el lector medio. Es una voz violenta y humorística, ciertamente antipática, que se reclama a sí misma como único escritor válido del español, pero que al mismo tiempo siente inútil su tarea por esa masa de lectores y críticos que son incapaces de ver la verdadera grandeza de su obra. Es también, en su barroquismo, una voz un poco quijotesca: un Quijote engreído y soberbio que, harto de que no se reconozcan como es debido sus méritos, sus hazañas, se plantea dejar la orden de caballería. Es como un Quijote cansino y repetitivo que nos machaca a nosotros, los lectores, porque no somos capaces de ver los gigantes y porque solamente vemos molinos cotidianos y sin significado. Es un Quijote sin Sancho Panza, que rehúye así el diálogo porque solamente quiere escuchar su voz, y porque prefiere imaginar a sus propios enemigos, creándolos él mismo, dándoles él su voz de pantomima. Sin embargo, en la segunda parte, parece que este rey impotente, este rey al que nadie valora como él quiere ser valorado, este Quijote adolescente y gritón, se harta de todo, abdica, deja las armas, y se pone a los pies de otra lengua, el inglés americano, y de otro rey: el escritor norteamericano Ben Marcus. Como un caballero derrotado, se rinde ante alguien que considera superior. Su enorme ego vanidoso lucha y nos cuenta el enorme sacrificio que supone esta sumisión, esta inclinación ante alguien superior. Pero consigue seguir siendo el rey, si no de la literatura, sí al menos de la lengua castellana, a la que abandona, por indigna, para servir a la Boca Americana y a Ben Marcus. Se convierte ahora en escudero. Y la novela que había sido un monólogo o diatriba incendiaria contra la España literaria, se convierte ahora en una especie de crítica o reseña de la obra de Ben Marcus. Esta segunda parte incluye también una reflexión sobre la traducción, que es al mismo tiempo una lucha del ego del narrador/autor de Magistral contra la existencia de Ben Marcus y de su novela Notable American Women. Reflexiones sobre el hecho de pasar un texto a esa lengua española que considera arruinada y miserable, y reflexiones sobre la conveniencia de sacrificar su voz para convertirse en la voz de Ben Marcus: «Todo mi esfuerzo por deshomologar Occidente quedará en nada. O producirá comentum, lo que es aún peor. Nuestra Historia está harta de inaugurar dioses de mandato rotatorio, así que no voy a dejarme suplantar por Ben Marcus (…). ¡Pero si había planeado yo para todos un fin del mundo precioso! No le guardo rencor a Marcus, ese destronador que me ha hecho meter la cabeza en la Boca Norteamericana». A partir de aquí, y a partir de los juegos textuales con la portada, contraportada y otros textos de la novela de Ben Marcus, esa voz se va convirtiendo en un lenguaje cada vez más torrencial; ese personaje dictatorial va desapareciendo en el texto, su lugar va siendo ocupado por un torrente verbal cada vez más irracional, cada vez más verborreico, incontinente, exuberante: «¿Estaré diciendo lo que no quiero? ¿Me pertenezco ahora mismo o estoy poseído y dictado, con la voz prestada?». Es un lenguaje cercano a la escritura automática («Lengua pastosa tropezona, 100 palabras solas et puis, florescencia, romanpaladeo, ramón paladino, que lo que comiença la lengua lo acaba de exprimir el gesto».), y creo conveniente recordar aquí lo que Blanchot decía sobre la escritura automática, pues puede servir de ayuda para entender el final o tercera parte de la novela: «(en la escritura automática) el lenguaje no solamente parece sacrificado, sino humillado. Sin embargo, se trata de otra cosa: el lenguaje desaparece como instrumento, pero es que se ha convertido en sujeto. Gracias a la escritura automática, es elevado a la más alta promoción». Entraríamos así en la tercera parte, siempre teniendo claro que no hay partes que valgan, y que todo esto lo hacemos para que sea más fácil escribir sobre el texto Magistral. El final del libro confirma esa pérdida de identidad, esa suplantación por la que la voz del autor queda desautorizada por la anárquica voz del lenguaje deshaciéndose, formándose, creando palabras y frases sin sujeto, sin razón de ser, puro lenguaje desatado más allá del dominio del autor. Como decía Blanchot, el lenguaje desaparece como instrumento, pero se convierte en sujeto. Rubén Martín, del que me atrevo a apostar que lee con frecuencia a Blanchot, lo confirma a estas alturas de la novela: «Tenías muy presente que si jugabas con la voz, la voz buscaría la manera de apuñalarte. ¿Para qué despiertas a la voz? ¿Qué te ha hecho la voz para que no te calles, para que no sepas ya callarte? Si la voz se levanta por las mañanas lo hace sólo para ser tu mesías salvaje, el idioma de la masacre, la lengua de chacinería; poco importa que te hayas disfrazado durante unas pocas horas de nuncio marquiano». Todo el final de la novela lo he interpretado en clave blanchotiana. Se pregunta quién es esa voz que habla, que ha usurpado o ha tomado el libro, y esa voz responde y no responde, juega, se esconde: ¿es Ben Marcus?, ¿es el lector? Es muchas cosas y es ninguna: es la inspiración, es una voz ajena, que no corresponde al autor, es el lenguaje hablando y hablándose, haciéndose visible como un fantasma: «Los amanuenses confundís con inspiración la psicosis-despertador que os inoculamos. Cuando dictamos, dictamos, y es fácil, todo son facilidades, todo va rodado, hasta parece que tengáis talento; cuando cuesta, es que no estamos dictando: no hay equivocación posible (…) Tú mismo te estás diciendo; Para, déjalo, pon a salvo tu dignidad. Si no te escuchas a ti mismo, dime, ¿de qué te sirves?».

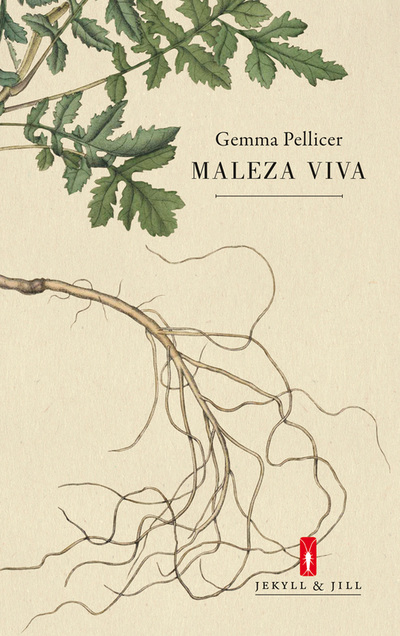

El sentido de toda la novela, especialmente por cómo evoluciona en la última parte de la misma, va muy en consonancia con ciertas tesis de Blanchot sobre la escritura, como esta que cito a continuación: «Ese lenguaje no supone a nadie que lo exprese, a nadie que lo escuche: él se habla y él se escribe. Ésa es la condición de su autoridad. El libro es el símbolo de esta subsistencia autónoma, él nos sobrepasa, no podemos nada sobre él y no somos nada, casi nada, en lo que él es. (…) Él es una especie de conciencia sin sujeto, que, separada del ser, es desapego, impugnación, poder infinito de crear el vacío y de situarse en una falta. Pero es también una conciencia encarnada, reducida a la forma material de las palabras, a su sonoridad, a su vida, que recomienda creer que esta realidad nos abre una vía desconocida hacia el fondo oscuro de las cosas. Acaso esto es una impostura. Pero tal vez esta superchería es la verdad de cualquier cosa escrita». En la cita anterior veo, prácticamente, un resumen de Magistral, si nos olvidamos ya de esa tramposa división en tres partes que tan útil nos ha sido. Todo el texto, todo el monólogo incontinente que conforma esta obra nos habla del poder aniquilador del libro, del poder impotente de la literatura, del sentimiento ególatra y omnipotente del autor que es expulsado de su propio libro y de su propia lengua. Es un lenguaje que, después de criticar a su homólogo, el lenguaje cerrado y cotidiano, y después de criticar a la literatura cobarde que no arriesga fuera de ese lenguaje dado, se va volviendo él mismo conciencia, sujeto, desplazando al “autor”, derrocando a ese falso rey que es el escritor y abriendo esa vía oscura que es el final de la novela: fondo oscuro, verdad, o superchería. Para terminar, debemos decir que Magistral es una obra para disfrutar de ese lenguaje. Una novela que levantará la inevitable polémica por sus críticas a la lengua española y a los escritores españoles, y que esa polémica se verá avivada por la construcción de ese personaje bernhardiano, soberbio, redundante y antipático. Pero creo que hay mucho más que esa polémica en Magistral, y que bien merece un aplauso, al menos para los que disfrutamos de una literatura “dura”, que no rehúsa la experimentación y que nos devuelve esa tradición tan antigua, tan “pasada de moda”, que nos entregaron las vanguardias: la literatura como apuesta vital, como entrega total, como suicidio en el lenguaje. Ese intento siempre imposible de crear una obra que sea vida, de crear una obra que no sea literatura, de morir en ella, aunque sea morir de risa y de asco y de impotencia: «Como si alguien creyese de verdad que no se estaba escribiendo a cada instante un libro de una potencia carismática tal que podría (en caso de leerse de forma adecuada) destruiré-dit-elle las conveniencias de esa nación y avergonzarnos a los pusilánimes, impulsarnos a rebanar varios cuellos políticos, convencernos de nuestra idoneidad para hacer algo grande, dar ejemplo y no volver a mentir nunca más». GEMMA PELLICER. MALEZA VIVA (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2016) por HÉCTOR TARANCÓN ROYO INSTANTÁNEAS EXPANSIVAS Durante la década de 1970 los artistas norteamericanos adscritos al land art propusieron toda una serie de obras que dialogaban con la naturaleza, todavía en peligro de extinción en aquella época, a la vez que recuperaban sentimientos románticos como lo sublime y la contemplación de la ruina. Este esfuerzo respondía, al igual que los otros movimientos artísticos de la época como la performance o el pop art, a la ruptura definitiva de los límites entre el arte y la vida. De esta manera, artistas como Roberth Smithson, Walter de Maria, Nancy Holt, Robert Morris, o Michael Heizer plantearon escenarios en los que la mirada, y de manera esencial el tiempo, quedaba suspendido en una comunicación primigenia, original, con el entorno. Sin embargo, sus propuestas, a medio camino entre el paisaje, la arquitectura y la escultura, levemente invocada como defensa artística, planteaban un problema conceptual decisivo: la pura negatividad de la escultura, esto es, la combinación de exclusiones, que la llevaban desde el no-paisaje a la no-arquitectura, según la ensayista Rosalind Krauss. Desde entonces, no es extraño encontrar a la escultura en el campo expandido, en la convergencia de una serie de conceptos, reivindicaciones y métodos que, de una forma híbrida, desdibujan las líneas entre los géneros para penetrar en nuestro espacio, para plantearnos nuevas preguntas. En ese sentido, el campo de la literatura tampoco se ha mantenido al margen de estos cambios e hibridaciones, de los que Maleza viva es otro ejemplo más que demuestra la potencia de la palabra, la importancia de la comunicación serena, meditada, entre el artefacto literario y el lector y, de hecho, la acción, pues la publicación incluye una serie de semillas para alegrar, colorear un poco más, nuestro entorno. Con una propuesta inicial asentada en el microrrelato, género todavía por estudiar, la escritura de Pellicer toma préstamos y moldea en consonancia sus creaciones al fuego de la poesía, el aforismo e, incluso, el microteatro, de forma que cada historia, en su sobriedad breve, se erige como una arquitectura única llena, igualmente, de resquicios por los que lo literario se desparrama, chorrea, sugiriendo, comunicando a pesar de todo. Aún más, cada pequeña historia conecta mediante el caos —la fuerza entrópica que también movía las obras del land art— con el resto, de manera que al final queda elaborado un tejido imperfecto, con múltiples sentidos. Como consecuencia, el libro se erige como una constante búsqueda en la que se funden la extrañeza, el humor, la ironía, la dureza, la incomprensión del mundo y, sobre todo, lo onírico, fuerza motriz de la mayoría de las historias, que deja entrever que el sentido definitivo de la vida nunca termina por llegar como en ese sueño delicado, perfecto, del que luego no nos acordamos. En este sentido, el microrrelato en continua elaboración, como ente que no tiene por qué ser totalmente perfecto, abarca una gran variedad de perspectivas, lo que supone uno de los grandes aciertos de la publicación. De este modo, ‘Leve realidad’ nos anuncia la dificultad para aprehender la luz, la ceguera, en un sentido batailleano, que nos rodea, principio que siguen otras historias como ‘Horizontes infinitos’, con la puesta en escena onírica beckettiana y el sinsentido que muchas veces rodea las verdades más claras, ‘Ora pro nobis’, con un escenario marcado por la lucha entre la naturaleza y las construcciones sociales impostadas, y ‘A precio de saldo casi’, una reflexión más política, directa, irónica, que refleja la realidad de nuestro país. Aspectos que se complementan con otras historias más leves, propias del género, adscritas dentro de la metaliteratura y el homenaje, como sucede en ‘El Frankenstein de Mary Shelley’, que busca volverse real, ‘Tentación’, una magnífica reelaboración del origen del pecado que nos acerca las antiguas historias, o ‘Puro tecnicismo’, donde un personaje reflexiona sobre su condición, al igual que en otras muchas situaciones. Esto hace que Maleza viva se erija como un viaje, tal y como queda reflejado en ‘Navegación’, en el que el tiempo y la memoria de los instantes efímeros resultan esencial, como demuestran ‘El presente continuo’, ‘Estela de pájaro’ o ‘Emboscada’, historia que junto con ‘El que ahora soy’, buscan reivindicar el triunfo, pese a todo, del tiempo natural, de un susurro, en definitiva, perceptible sólo para los que buscan en cada rincón una nueva sensación. EL ESCULTOR Cuando el artista estaba a punto de terminar su obra, ella consideró llegado el momento de que le insuflara alguna impureza que la hiciera verdaderamente completa, pero el escultor no parecía dispuesto a escucharla. —La completud del ser roza lo putrefacto —le había desvelado en un hilo de voz apenas audible. DESTELLOS Guardan ciertas casas ajenas el misterio del espacio conocido, como si sus muros contuvieran, rezumantes, nuestros recuerdos, y les bastara revelárnoslos de pronto con sólo mirarlas. De modo que por casualidad —cómo si no— consiguen hablarnos, convencidas de que en esa otra vida que dejamos atrás, ellas habrían asumido los vacíos en sombra que exudamos a despecho de nuestras siluetas perfectamente inmaculadas; las cuales, a duras penas, si alcanzan a contenernos.

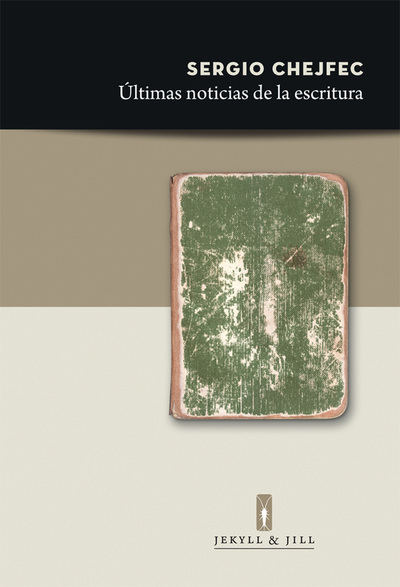

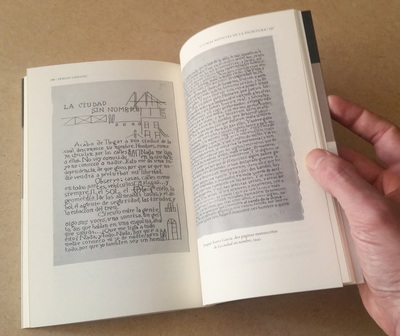

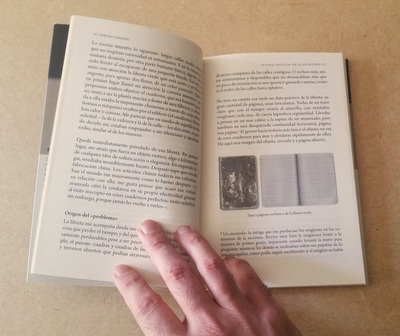

SERGIO CHEJFEC. ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA ESCRITURA (Jekyll & Jill, Zaragoza, 2015) por DIEGO SÁNCHEZ AGUILAR El escritor argentino Sergio Chejfec nos plantea en este ensayo una serie de cuestiones sobre la escritura en su sentido más literal. No debe pensar, quien lea el título, que esta obra va a tratar el tema de la escritura como creación de textos literarios: no se tratará aquí (no exclusivamente) de la escritura como creación literaria, sino de la escritura como actividad humana en sus aspectos más materiales: escritura manual, escritura mecánica, escritura informática… He dicho arriba que el autor plantea cuestiones, y no era una fórmula vacía. Chejfec no escribe este ensayo según el modelo “demostración de una tesis central con una serie de argumentos y ejemplos”. El libro (y en ello reside el encanto y la riqueza de este texto) se convierte en un recorrido sinuoso que, en torno a un tema central (los cambios en el hecho material de la escritura), va abriendo puertas, mostrando posibilidades de reflexión que aparecen como paisajes. Paisajes que estaban ahí, delante de nuestras narices, de nuestros teclados o nuestras libretas, y que no habíamos sido capaces de ver hasta que el autor nos los ha mostrado. Para los que conozcan su obra narrativa: es un libro de Sergio Chejfec. Cada lector encontrará más estimulante o interesante un territorio u otro de los que el autor muestra. Estoy convencido de que no habrá dos lecturas iguales de este ensayo, y que ciertos temas serán olvidados por algunos lectores y, en cambio, serán considerados como centrales por otros. Del mismo modo, por esa ausencia de jerarquía que rige la obra, aquellas cuestiones que más interesen al lector quedarán sin respuesta, con una sensación de querer saber más sobre ese aspecto, de profundizar un poco más en ese territorio recién abierto. Pero ya será nuestro trabajo: el de explorar esas tierras en las que Chejfec simplemente se ha limitado a descubrir y bautizar, pero sin colonizar. Al autor argentino le gusta la estética (así lo atestigua su obra narrativa) del paseo. Y así ocurre también con este ensayo, en el que él aparece como protagonista, como escritor que ha manejado todos los materiales de escritura y de lectura a lo largo de su vida. De hecho, el motivo central (y portada del libro editado con el mimo y cuidado a que Jekyll & Jill nos ha malacostumbrado) es el encuentro, en uno de esos chejfecianos paseos, de una libreta que compró y en la que se dedicó a anotar cosas. Cuando parece que esa libreta, y su relación con ella, con la escritura manuscrita y anotadora, va a ser la auténtica protagonista del libro, esta desaparece. O, al menos, desaparece de nuestra vista, pese a que actúa como un talismán oculto. Quien no desaparece nunca para entregar el texto a la voz impersonal y objetiva del ensayo es el autor. Una fina línea de anécdotas y experiencias autobiográficas va salpicando el texto. Todas ellas relacionadas con los “temas” de la obra: así, vemos a un joven Chejfec copiando a mano relatos de Kafka, con la intención de apresar en la materialidad de la escritura aquello que el acto intelectual de la lectura no conseguía retener. Y luego vemos a Chejfec paseando por una exposición de Tim Youd, consistente en mecanografiar novelas canónicas sobre una sola hoja, hasta conseguir un ilegible objeto lleno de tinta, en el que se supone que está contenida toda la novela. Eso, por poner solo un ejemplo, de los muchos que podrían citarse para ejemplificar la estética de este ensayo: obra en proceso, que anota, que nos muestra los mimbres con que se ha realizado, que no limpia el texto para mostrarnos la pureza de los temas y la reflexión sobre los mismos. Esa libreta, que desapareció pese a que el autor nos advirtió de que era central, está, efectivamente, en todas las páginas, en ese escribir dudando, tachando, mirándose a sí mismo, a su historia, y a la historia de la escritura, en ese mirar lo que le rodea anotando. He advertido arriba de que cada lector encontrará su tema en este ensayo. Se podrá elegir entre el subrayado como lectura apropiadora, la copia de textos, la historia de las máquinas de escribir, la relación del arte conceptual con la escritura, la lectura y la impresión, por citar solo algunos. El que a mí me ha parecido central (aun sabiendo que es difícil elegir un centro en esta obra) es la distinción o comparación entre la escritura manuscrita, la escritura mecánica, y la escritura digital. Las escasas conclusiones que nos ofrece Chejfec vienen de estas comparaciones, con algunas tan acertadas y llamativas, como la que le lleva a asemejar la escritura digital con la manuscrita, por encima de la mecánica, en virtud de la facilidad que comparten las dos primeras, a diferencia de la materialidad de esta última, caracterizada por una técnica pesada, llena de artilugios, de golpes de tecla y martillo sobre cinta y papel. Pero, como concluye el autor, «ahora, al contrario, el procesamiento de palabras es de tal modo táctil que aparenta ser una faena completamente alejada de una idea de manipulación, y resulta casi abstracta por la extrema impasibilidad de la que puede predicarse, como el movimiento sutil de la mano cuando dibuja una letra sin pensarlo». Es muy de agradecer que no haya la previsible complacencia en la nostalgia que muchos lectores pueden estar ya prefigurando; no encontraremos el típico y lamentable oh, escribir a mano, eso sí que era escribir, y no esto de los ordenadores. Olviden eso. Si conocen la narrativa de Chejfec, ya saben que no lo encontrarán. Vale, sí, antes se escribía a mano, y luego en máquinas de escribir, y ahora en una pantalla que procesa textos. Lo interesante no es una añoranza de unos tiempos pasados que siempre fueron mejores y más cerca de lo original (1). Chejfec evita ese tópico y nos plantea cuestiones realmente interesantes. Por ejemplo: la dualidad materialidad/inmaterialidad de la escritura en su relación con la misma esencia elusiva, anti-presencial del lenguaje. Y sí, gana (es un decir, claro) la escritura electrónica: «Esa condición flotante de la escritura sobre la pantalla me hace pensar en ella como poseedora de una entidad más distintiva y ajustada que la física. Como si la presencia electrónica, al ser inmaterial, se hermanara mejor a la insustancialidad de las palabras y a la habitual ambigüedad que muchas veces evocan». Esa reflexión le lleva a algo que me ha parecido lo más interesante de este ensayo: a una propuesta (que no desarrolla, ya dijimos lo de abrir puestas y, simplemente, mostrar paisajes) que lleve la propia inestabilidad e inmaterialidad de la escritura electrónica a un terreno estético. Él habla de la pensatividad de la escritura, y establece una oposición entre la escritura impresa y la escritura no impresa: manuscrita o digital. Considera que el texto impreso es el de lo categorizado, clasificado, fijado y jerarquizado («las jerarquías y las huellas ciertas, propio de la impresión gráfica, de los archivos, catálogos o clasificaciones, y de la organización material de las cosas») y hace una reivindicación de lo inestable, de la duda, de la relación de la escritura con un terreno pantanoso y cambiante. Evidentemente, si conocen la narrativa de Sergio Chejfec, sabrán que está intentando definir su peculiar estética a través de esta reflexión de la inestabilidad de la escritura no impresa: «quizás una de las pocas opciones de una escritura que busque preservar su aliento primario de pensatividad sea transfigurar una voluntad gráfica alternativa (lo manuscrito, lo digital) en operaciones y modulaciones estrictamente narrativas, relacionadas con la composición literaria en su sentido más constructivo, que reflejen la hesitación propia de toda escritura, de por sí con tendencia a ser siempre inestable (…) se podría identificar una pelea más o menos silenciosa entre ambas concepciones de escritura. En términos generales, una asertiva (la fijada físicamente por las instituciones vinculadas al libro y a lo impreso), y otra no asertiva (de un carácter más fluido y menos definitorio, a veces conceptual, que extrae su condición inestable del pulso manual y del pulso electrónico)».

No desarrolla este tema: ahí deja la puerta abierta. Su obra narrativa es un paisaje que se identifica mucho con esa propuesta de una escritura pensativa. Y también este ensayo, este Últimas noticias de la escritura, en el que no ha vuelto a aparecer la libretita protagonista, pero que volvemos a ver en la portada, cuando cerramos el libro; y entonces entendemos que sí, que estaba ahí, que todas esas páginas han sido como anotaciones manuscritas, que ha intentado en este texto impreso, una estética de lo fluido, de lo inestable, de la anotación mientras se pasea, se lee, se subraya, se contempla, se piensa, se vive o se escribe. _______ (1) Pero el tema de lo original también está presente, y mucho, en este ensayo. De hecho, hay toda una reflexión sobre la necesidad (¿casi innata?) de recuperar algo original, algo que estaba al principio aunque ya no esté y cuya ausencia define muchas formas de presentar y vender la escritura: véase cómo los procesadores de texto imitan la hoja de papel que ya no existe; o cómo las editoriales venden facsímiles y todo tipo de ediciones en que la letra manuscrita y original del autor viene a salvarnos de su ausencia. |

LABIBLIOTeca

|

Canal RSS

Canal RSS