|

PABLO BALERIOLA. CARNE TRISTE (Cántico, Córdoba, 2023) por ELENA TRINIDAD GÓMEZ Quizá, con un poco más de retraso del que se acostumbran las reseñas de las novedades en la actualidad, y con el nuevo aire que siempre trae septiembre entrando por la ventana, traigo la reseña de este nuevo libro, degustado con calma y con cariño, desde los ecos de la complicidad que ofrece compartir prácticamente generación y lugar de nacimiento. Todos tenemos, en mayor o menor medida, una necesidad de ser nombrados, y más si somos nombrados desde la inocencia, desde el blanco puro de la infancia, donde surge el punto de inflexión en el que tiempo después todo se quiebra.

Pablo Baleriola nos habla en Carne triste desde una voz lenta, como él mismo dice, un narrador agotado ante el ruido de la producción incesante, los antidepresivos y las vacaciones que se vuelven cíclicas a la espera de que un día, como narra en ‘Un muchacho que duerme’, «nadie te habla ni te espera, ni siquiera tú porque te pierdes». Su poética comienza en un habitáculo, un constante intento de hogar cuando el mismo yo se ve agotado ante la gentrificación de las grandes ciudades, las idas y venidas en busca de un espacio donde habitar, donde existir. El autor se encuentra en una huida permanente hacia un no sabe dónde, sin fin. El texto, en un logro literario a modo de simulador Game Boy, nos muestra un cuerpo agotado que vuelve a Pueblo Lavanda en busca de lo reconocible como si de Ash se tratara, de los orígenes y el amor de la familia, sin olvidar el reconocimiento en los otros, en esos amigos que tomamos como parte de nosotros. Carne triste se divide en tres partes que podrían ser perfectamente tres libros distintos que se encuentran en un diálogo constante por la búsqueda de la identidad desde diferentes perspectivas: desde el espacio habitable, la convivencia con los demás hasta la voz más introspectiva. La obra funciona a modo de capas que se van encontrando, levantando, por parte del lector. Las emocionales imágenes no paran de generarse en una lucha persistente entre lo frenético y lo violento de la vida, a la vez que el autor nos muestra un imaginario riquísimo y generacional, pero sin dejar de lado la idea de amplitud, de abrazar lo excepcional sin miedo, sabiendo que todo tiene cabida, diálogo, encuentro. El autor ha logrado reunir la belleza de los instantes ya vividos y se muestra como un poeta de la memoria. Una voz lenta, sí, pero no por ello menos original; al contrario, de esa idea de voz que se desdobla nacen dos fuentes importantes de producción: la vital y la narrativa, que siempre terminan encontrándose. Aquí empieza el diálogo, la escucha del otro, que en este caso es un autor de gran calado y emotividad, presente y futuro.

0 Comentarios

FELIPE SÉRVULO. CÚMULOS DE PLUTONIO (In-VERSO, Barcelona, 2023) por PEDRO ALCARRIA “...que tú no tienes ni cuerpo aunque traes emociones...” Más de una decena de libros ha publicado ya el veterano Felipe Sérvulo, escritor y poeta nacido en Jaén pero residente desde hace décadas en la ciudad de Castelldefels (Barcelona). Una trayectoria con títulos tan importantes como Las noches del sur, Cartografía de la materia, El último vagón, Mil grullas de Origami, o su último trabajo sobre el que me voy a extender en esta pieza, el conmovedor poemario titulado Cúmulos de plutonio. En Cúmulos de plutonio, mediante un breve texto introductorio, Felipe Sérvulo nos sitúa en el aterrador momento histórico acaecido el 6 de agosto de 1945 a las 8:15, cuando la bomba “Little-Boy” estalló a 600 metros sobre la ciudad de Hiroshima (para que el horror no dejara cabos sueltos, la detonación se diseñó a esa altura, de forma que se maximizara el daño y la destrucción de la explosión y la onda expansiva). Lo que hace a continuación Sérvulo es singularizar ese núcleo de dolor en la figura de Sadako Sasaki (Hiroshima 1943-1955), una niña que tenía tan solo dos años cuando la bomba destruyó su infancia y la convirtió en una hibakusha, el nombre con el que se conoce en Japón a los supervivientes de la explosión nuclear. Resistió esa primera embestida la niña Sadako, pero diez años después fue diagnosticada de una leucemia causada por la radiación. Estando en el hospital, conoció la leyenda que asegura que elaborando mil grullas de origami se cumple un deseo. Cuando falleció en 1955, con doce años, había completado 644. Fueron sus seres queridos quienes confeccionaron las restantes y las dispusieron en su tumba. A día de hoy, cerca del epicentro de la explosión, se alza un monumento en su honor, en donde personas venidas de todo el mundo dejan sus grullas. Así lo hizo el propio Felipe Sérvulo en 2019, quien, además de depositar su tributo a Sadako, comenzó a sentir crecer este libro que ahora ve la luz, y con el que parece querer albergar la existencia de Sadako, a modo de amparo o refugio contra el oleaje de la destrucción y el olvido del tiempo. Hablar de Cúmulos de plutonio es referir una dualidad dolorosa. En el centro del poemario está Sadako, y la tierna, fraternal atención con la que Sérvulo reconstruye su memoria. Pero en los márgenes del libro, como en un fuera de plano ominoso está también el monstruo, La Bomba. Todo se desliza inexorablemente hacia ella, todo va hacia ella, habla, canta de ella, de estar al borde de ese segundo, ese momento cero, ese filo de locura sin posibilidad de salvación, esa orilla de lo espantoso. La bomba es quiebre de todo, energía sin forma, caos absurdo, devastación... Y ante todo ello, ¿qué forma podría adoptar la vida, cómo podría encarnarse, renovarse, cómo podría persistirla vida...? La respuesta de Felipe Sérvulo es una sincera invocación a la figura de la niña Sadako, conmovedora por su emotividad simple y directa. Sutileza del verso contra la ruina, vindicación del arte como paliativo contra el daño espiritual que causan los hombres con sus actos. Para acercarse a Sadako, emprende el poeta un viaje que es a la vez interior y físico «sobrevuelo lagunas, arroyos, floresta infinitas, países del norte...». Frente a ese doble tránsito Sadako es lo inmóvil, lo encajado en el recuerdo aunque «Mira cuánto tiempo hace que callaste».

En esa continua voluntad de querer salvar distancias con el otro, hallamos uno de los elementos claves del poemario. Es por ello que el poeta se identifica y encuentra paralelismos en las costumbres y los usos del Japón, en los rezos, en las hileras de cedros que escoltan a los difuntos y que lo devuelven a su infancia jienense. «Mi madre también unía las manos y rezaba al Cristo de la Buena Muerte...». Grullas hechas con palabras son los poemas de Cúmulos de plutonio, en los que Sérvulo conjuga las formas que adopta la pérdida e interpreta los signos oscuros del pasado. Un pasado que le asalta como presagio en trayectos de ida y vuelta entre Japón y Barcelona, o en las noches al abrigo de la evocación de Sadako, imagen ideal de la pureza galvanizada y depurada por el sueño. De modo que aunque siempre retorne como un prurito la alusión a lo abominable: «Tantas risas ahora donde la mañana del horror» esa fertilidad del recuerdo «...que va flotando como si nada pero fecunda» logra que una entereza sabia se sobreponga, un mensaje esperanzador con ritmo leve, con verso contenido, humilde, lleno de comprensión y compasión, con versos que van trabando un libro que es ante todo espacio emocional, pero también un lugar de espiritualidad, sereno como esos haikus que escribían los monjes zen a las puertas de la muerte. Porque el amor nos hace mejores, esa es finalmente la conclusión a la que llega el poemario, ávido de ese elemento humano intangible, mágico, que hace que las personas conecten entre sí y resplandezcan, a pesar de las distancias, el tiempo y la oscuridad que nos amenaza. Señalar también que los poemas de Felipe Sérvulo dicen más de lo que aparece en una primera lectura. La identificación con la niña Sadako le sirve para iluminar otros temas recurrentes en su obra: la nostalgia, el recuerdo, la inocencia y el fin de la misma a manos de una fuerza destructiva que se aproxima implacable. Un elemento recurrente en su lírica es el entendimiento doloroso y tácito de que no se puede vivir en el pasado, un anhelo por el hogar al que no se puede regresar, un lamento por el lugar perdido. Hay algo en la voz poética de Felipe Sérvulo que es atemporal por su antigüedad, por su carga de recuerdos e inquietudes, algo muy humano, un río lento de bondad carente de toda grandilocuencia, sopesando más allá de cualquier jactancia la pregunta básica: qué significa ser humanos «entre tanta orfandad». Felipe Sérvulo se nos entrega en las imágenes y sentimientos de estos poemas, que van calando con sus versos escuetos, labrando lentos sus meandros en que uno imagina también un Japón fuera de plano, con sus colinas salpicadas de templos y santuarios, con los sonidos del verano en las calles, y un rumor de juegos infantiles entre los cerezos... Antes de que el horror los acabe. «¿Adónde irá tanto dolor? Acaso los cúmulos de plutonio hayan sido el horizonte final». Más allá de ese final, más allá de esos cúmulos de plutonio, más allá de la carne doliente, mancillada en la conflagración provocada por hombres sedientos de guerra, un poeta amable, un hombre bueno, va al encuentro de la niña Sadako, a decirle en voz baja que nunca es tarde, a decirle que tenemos la obligación de la generosidad, la tarea de crear la paz, la necesidad de aprender a ser compasivos los unos con los otros. Entre las cenizas radiactivas de Hiroshima crepita un fénix de esperanza, una grulla de piedad, una, cien, mil grullas, un millón... EMILIA CONEJO. DIOS PALPITANDO ENTRE LAS TOMATERAS (Godall, Barcelona, 2023) por JULIO MONTEVERDE UNA SED INTACTA Un ensayo sobre «las diversas formas de acomodar el desbordamiento de lo sublime». Así describe su autora, la poeta Emilia Conejo, este Dios palpitando entre las tomateras, en cuyo centro ha instalado la figura fascinante de Marosa di Giorgio. No es ningún secreto que tras su desaparición en 2004 la importancia de la poeta uruguaya no ha dejado de crecer, hasta el punto de que en la actualidad su obra se cuenta entre las más influyentes del siglo XX en Hispanoamérica, gracias, entre otras cosas, a su indiscutible originalidad. Pues Marosa «no se parece a nadie» (1), como nos recuerda con lucidez la autora de este trabajo. Ahora bien, si esto es sin duda así, ¿qué es lo que define esa singularidad como poeta? Aquello que la separa y la distingue de las hordas... En nuestra opinión, y dejando a un lado ciertas excentricidades de carácter que no son exclusivas de la condición poética y que nunca han aportado valor por sí mismas, lo que define la singularidad de cualquier poeta es una tensión específica que consigue crear, una capacidad para ofrecer algo que sin él no sería posible, que sin su intervención jamás habría llegado a la realidad, pero que una vez manifestado se comprende común, compartible, y en los momentos más fulgurantes incluso imprescindible. Y en el caso de Marosa, este rasgo distintivo es sin duda el mundo que creó a través de sus poemas. Un mundo completo, cerrado, que parece a primera vista un mero escenario pero que no tarda en revelarse como personaje principal. Un lugar cargado de símbolos en el que todo se refleja en todo y se responde creando una especie de estructura de la realidad gracias a la cual cada cosa que adviene, por algún tipo de milagro, encuentra siempre su sitio adecuado. De este modo, cuando leemos un libro como Los papeles salvajes (2), en el que Marosa di Girogio recopiló toda su obra poética, a poco que avanzamos nos vemos invadidos por la sensación de estar una y otra vez frente al mismo poema. Y esto, que podría suponer una condena plenaria para el común de los poetas, tampoco es así en Marosa. Porque lo que llega hasta nosotros es un mundo que vemos alzarse en cada texto. Cada una de sus palabras lo contiene. Cada uno de sus poemas es ese mundo. La poeta no nos habla de él, sino que lo crea en cada ocasión. Por eso, a pesar de ser siempre el mismo, nos arrebata cada vez. Exactamente igual que el acto del amor, una y otra vez culminado y recomenzado cada vez como si fuera nuevo. Aunque tampoco conviene confundirlo todo. En su ensayo, Emilia Conejo afirma que ese mundo tan propio de los poemas de Marosa, el paraíso recurrente de la infancia, la finca familiar con su jardín, naranjos, magnolios, y los seres reales o imaginarios que se internaban en él, tampoco coincide así como así con el lugar histórico en el que la poeta pasó sus primeros años. En realidad, todo parece indicar que es la forma de habitar ese mundo lo que es su paraíso, que se alza sobre el recuerdo de un pasado material e histórico, pero que es mucho más complejo, ya que acoge en su interior toda una forma de existir. En los bellos poemas de Marosa todo ocurre en función de esa experiencia de la infancia, por supuesto, pero si solo se tratase de volver a la niñez la cosa tampoco tendría mayor valor. Lo que diferencia el mundo de Marosa, lo que lo hace singular, es su decidido ambiente onírico y de cuento de hadas, es decir, mítico. Se trata de una mirada que vuelve a las fuentes fundamentales para hablar de la experiencia concreta a través de un conocimiento que es el más antiguo de la especie. Y esa mirada es fundamentalmente poética. La poesía en la que se basan todos los mitos y nos coloca en el umbral de lo maravilloso. Porque este mundo que Marosa delimita, que erige y destruye en cada poema, no es una mera representación literaria. Es mucho más. Lo que palpita en su mundo es un latido material redescubierto como red de relaciones transfiguradas por la acción del amor sobre ellas. Intentaremos explicar de forma más sencilla esta última afirmación por medio de un breve ejemplo. En un punto del libro Emilia hace una acertada comparación de Marosa con las beguinas. Por si alguien lo desconoce, resumiremos que las beguinas fueron las componentes de una serie de congregaciones laicas femeninas que en la Baja Edad Media desarrollaron, al margen de la iglesia oficial, toda una teoría y práctica de la religión católica basada en una mística de la presencia y la inmanencia de la materia como fulguración divina. Y que se expresaron a través de la poesía. Fue aquella una espiritualidad de la inmediatez que, por supuesto, y como pasó con otros movimientos afines como la Hermandad del Libre Espíritu, fue perseguida, prohibida, conducida a la hoguera y al fin, para descanso de los santos varones, olvidada (3). Pero que también dejó algunos testimonios de extraordinario valor. Así, una de las beguinas más influyentes, Hadewijch de Amberes, hablaba en estos términos de la experiencia mística que la movía: Mi yugo es suave, mi carga ligera», nos dice el Amante [...] Toda el agua que saca el deseo La bebe el amor, y no se sacia. Amor exige al amor Más de lo que la inteligencia entiende. (4) Y todo parece indicar que en este caso no se trata ya del archifamoso «Dios es amor», sino más bien de que Dios es el Amor. Porque para las beguinas, Dios no sería tanto un ser como una relación en la que se puede estar, en la que se puede existir; lo que situaría su experiencia mística en el centro de una red de vínculos con la presencia que eliminaría la trascendencia. A partir de ese momento, Dios las atraviesa cuando aman, es ellas mismas amando. De esta forma, Dios es concebido como la relación que une el mundo material, la inmanencia absoluta que, por medio del amor, vuelve sagrada a la materia. De nuevo, una operación esencialmente poética. Y este es sin duda el punto de partida de Marosa que de forma tan brillante nos permite comprender Emilia; un punto de partida que asume de modo general la idea de dios como amor capaz de unificar con su acción el mundo que rodea a la poeta, pero que es tan heterodoxo en los detalles que se coloca en las luminosas corrientes de los márgenes de la historia. Porque en Marosa hay una corriente telúrica muy importante que está unida a fuerzas primigenias de la experiencia humana, y que se manifiesta en ese impulso mítico que pone en juego. Todo su catolicismo —tan erotizado, tan corporal— se entiende en último término como un panteísmo primitivo, druídico, que como tantas veces sucedió en la historia, se «disfrazó» de cristianismo para poder seguir existiendo, o que en todo caso bebió de esas fuentes para, como en el caso de las beguinas, delimitar sus rasgos más característicos. Pero que no es más que eso, un panteísmo salvaje que pervive en una poeta que, como médium, lo percibe en la naturaleza y le da una forma nueva, adaptada a su tiempo. Por supuesto, Marosa hace la trasposición de forma intuitiva, es decir: no cultural, y ese es justo el milagro de su capacidad como poeta. Pero si como vemos la obra de Marosa, a pesar de la engañosa simplicidad con la que se nos presenta en sus poemas, demuestra una complejidad desconcertante, ¿cómo se puede hablar de ella sin reducirla? ¿Cómo es posible adentrarse en este espacio en el que la poesía crea el mundo sin borrarlo? ¿Cómo ha sido posible escribir un libro a su altura? La respuesta, que es en nuestra opinión la que ha articulado Emilia, no por ser simple deja de ser admirable. Se trataría de pagar con la misma moneda. Dice la propia Hadewijch en otro de sus poemas: «Sólo por Amor se gana a Amor» (5). Y en línea con la luminosa coherencia de esta revelación, lo que hace Emilia es hablar de la poesía desde la poesía. Responde a la poesía con más poesía. Y la utiliza para comprender la obra de Marosa, es decir, poniéndola en práctica como herramienta de conocimiento. Por supuesto, se trata de una idea de la poesía lo bastante amplia y esencial como para dar por superado cualquier marco literario o exclusivamente poemático. Como la propia Emilia ha comentado en alguna ocasión: «No una poesía que habla de las cosas, sino que es ya las cosas». Y aquí llegamos, por fin, al núcleo de este libro, su centro radiante por decirlo así. En su poemario De acá, la propia Emilia nos decía: [...] No busquéis a las huríes en otros prados; es acá donde todo explota. Acá donde la vida se cierne sobre cada humano. Acá donde los cerezos copulan con el alabastro. No se escapen. No huya nadie, que la fronda —nos advierte— no canta dos veces. (6) De este modo, es en esa presencia en el mundo, en su habitarlo, donde ocurre lo determinante. Y en nuestra opinión, en este libro Emilia Conejo no hace sino ser fiel a sí misma y a la propia Marosa al responder a las profundas implicaciones que tiene su poesía creando las condiciones para que podamos entrar en su dominio en un mismo tono de afinación. En su libro percibimos una tensa armonía entre sujeto y objeto que nos facilita la comprensión profunda. Y esto es algo que no se produce con facilidad, y para lo que hay que tener un arrojo especial que solo puede obtenerse de las mismas fuentes de lo que pasa. Para entender a Marosa, Emilia habla de sí misma, de ciertos acontecimientos sucedidos en ese lado de acá en los que el lector puede encontrar una clave poética a la altura de las potencias que desencadenan los poemas de Marosa. Y de este modo el mensaje llega hasta nosotros a través de lo inmediato. Se trata aquí de otro nivel de comprensión. De unos fenómenos que explican sin palabras. Que significan sin discurso, y por medio de los cuales Emilia explica a Marosa a partir de su propia vivencia, de ese lado de acá en el que tiene lugar la conjunción de sus palabras, su cuerpo, su memoria, y su presencia. Por último, tan solo apuntar que Emilia, a través de Marosa, pero también más allá de ella, participa de esa religión sin religión de la que hemos hablado más arriba, materializada en ese sentimiento oceánico de contacto con lo infinito al que dedica quizá varias de las mejores páginas de este libro. A este respecto hay una cita del poeta surrealista Robert Desnos que a Emilia le gusta recordar y que ha incluido también en este libro: «Yo no creo en Dios, pero tengo el sentido de lo infinito. No hay nadie más religioso que yo». Y si para nosotros, que tampoco creemos en Dios, el punto de vista de Emilia se revela tan interesante es porque hay en él toda una concepción del esplendor de la materia que se despliega en lo real, y que al hacerlo no reniega jamás del cuerpo, sino que lo pone en valor como única puerta de entrada posible a la unidad recuperada en la experiencia de lo infinito. No obstante, y esto no es una crítica sino un desacuerdo, quizá ese sentimiento oceánico no necesite remitirse a ninguna religión para existir, y sea posible recuperarlo y reconstruirlo sin tener que pasar por una idea cualquiera de religiosidad. Ni siquiera como ausencia. Lo religioso es una superestructura que se añade a ese sentimiento, pero nada nos impide dejarla atrás para crear otra más acorde con nuestros deseos. Para eso tenemos la poesía. Dicho esto, es necesario también dejar claro que la idea de Emilia está basada una concepción de la mística como presencia del cuerpo en el mundo que actualiza una tradición específica y profundamente femenina, tan necesaria en el tiempo de volatilización en el que vivimos y que sin duda continuará desplegándose para ofrecer asideros contra la época. Incluso para aquellos que sostenemos la necesidad del ateísmo, el valor de esta perspectiva es indiscutible. Porque esa creación del mundo material a través de la poesía de la que habla Emilia en las páginas finales de este libro es algo que nos vincula a todos los lectores a través de esa misma «sed intacta» (7) que lo generó con el objetivo manifiesto de renovar la fe en el más de acá. (1) Emilia Conejo, Dios palpitando entre las tomateras, Godall, Barcelona, 2023, pág. 207.

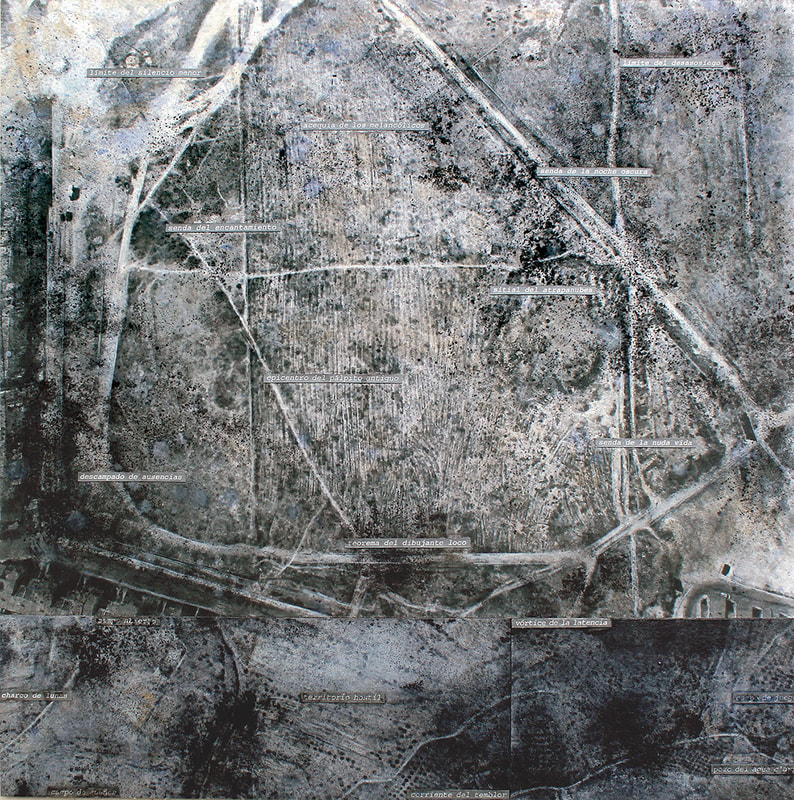

(2) Marosa di Giorgio, Los papeles salvajes, Adriana Hidalgo editora, Buenos Aires, 2013. (3) Para una exposición detallada de estos movimientos y su importancia, véase: Norman Cohn, En pos del milenio. Revolucionarios milenaristas y anarquistas místicos de la Edad Media, Pepitas, Logroño, 2014. (4) Hadewijch de Amberes, El lenguaje del deseo, Trotta, Madrid, 1999, pág. 76. (5) Ibidem, pág. 99. (6) Emilia Conejo, De acá, Godall edicions, Barcelona, 2019, pág. 17. (7) Emilia Conejo, Dios palpitando entre las tomateras, Op. cit., pág. 228. NATHAN DEVERS. LOS VÍNCULOS ARTIFICIALES (AdN, Madrid, 2023) Traducción: Elia Maqueda López por MARTA SANTAMARÍA DOMÍNGUEZ EL METAVERSO: ¿PRESENTE O FUTURO? Hoy en día, hay quien piensa que la literatura está amenazada por las pantallas, por la tecnología. Si partimos de la base de que la literatura debe siempre comprometerse y arriesgarse, ¿no deberíamos entonces escribir sobre esa supuesta amenaza? Con ese desafío en mente, Nathan Devers emprendió la escritura de Los vínculos artificiales: un libro sobre el metaverso, ese mundo virtual inmersivo en el que podremos interactuar a través de un avatar. ¿Escenario del futuro? Puede que ya esté entre nosotros. A raíz de la pandemia, todos hemos comprobado que la sociedad puede funcionar técnicamente sin los vínculos tradicionales, que es posible vivir sin el mundo real. Tras el nacimiento de internet y la digitalización, solo faltaría atravesar la pantalla, ese elemento físico que simboliza la separación entre la persona y el objeto, para sumergirnos en un mundo en el que no habría diferencia entre lo visto y lo real. Vayamos brevemente a la trama de Los vínculos artificiales. El protagonista, Julien Libérat, ha tocado fondo tanto en lo personal como en lo profesional. Un día descubre el Antimundo, un universo paralelo con infinitas posibilidades donde parece que la vida le quiere sonreír. Comienza entonces una adicción que lo alejará del mundo real. Desde un punto de vista sociológico, cuando una persona huye del mundo real, la responsabilidad recae exclusivamente en el sujeto. Tal vez deberíamos preguntarnos qué falla en nuestra sociedad para que alguien no pueda encontrar su lugar y decida huir de ella. Por otro lado, la tecnología evoluciona según las necesidades de la sociedad, por lo que otra pregunta sería: ¿necesitamos vivir en una realidad paralela? Desde el punto de vista artístico, la creación del metaverso es muy interesante. Queremos concebir otra realidad, erigirnos creadores, ocupar el lugar de Dios. En esa nueva realidad, cuyo precursor es el videojuego, se difumina la frontera entre el entretenimiento y el mundo formal: es ocio, pero también es una posible herramienta para el trabajo y los estudios. LAS REDES SOCIALES: LA RELIGIÓN DEL SIGLO XXI Los creadores de las redes sociales siempre han buscado una utopía: estrechar los vínculos de la humanidad. De hecho, han transformado nuestra identidad y la manera de relacionarnos con los demás, han desencadenado un fenómeno de liberación colectiva e individual y han democratizado el mundo. Se ha democratizado la palabra, antes reservada a expertos o a profesionales; el saber, a través de iniciativas como la Wikipedia; el voto, a través de los «me gusta». Esta horizontalidad es interesante, aunque no está exenta de peligros. Se podría decir que somos adeptos a la religión de la tecnología. Sin embargo, parece que la sociedad se ha distanciado y dividido aún más. Las redes sociales se han convertido en el símbolo de los vínculos inmateriales: ahora ya no necesitamos salir de casa, ni siquiera hace falta salir de la cama. Ahora bien, la paradoja está servida. Vivimos en un mundo en permanente conexión a través de las pantallas; pero, al mismo tiempo, nos resulta difícil crear y mantener vínculos personales. Desde el punto de vista literario, es muy interesante el concepto de identidad digital. El propio concepto de identidad presenta dos perspectivas: el retrato positivo, es decir, de lo que se ha hecho, de lo que se ha elegido; y el retrato negativo, es decir, de lo que se ha rechazado, de lo que podría haber sido. Si comparamos esas dos caras de la misma moneda, la pobreza del retrato positivo puede llegar a ser insoportable frente a la riqueza del negativo. Entonces puede surgir una necesidad de evasión, un deseo metafísico muy profundo de buscar ese otro «yo» posible, de buscar la felicidad en otro mundo, puesto que en el que vivimos no ofrece posibilidades reales, por ejemplo, de acceder al trabajo, a la vivienda, a una vida social. PELIGROS DEL METAVERSO Y DE LAS REDES SOCIALES El verdadero problema no es la tecnología en sí, sino la sociedad. Un riesgo real del metaverso y de las redes sociales sería la desaparición del mundo compartido, es decir, el aislamiento de cada persona en su burbuja, lo que supondría la destrucción del mundo democrático. Desgraciadamente, ya existen evidencias del rechazo de una misma realidad compartida, como lo es, por ejemplo, el resultado de las elecciones en Estados Unidos. La literatura, en cambio, nos invita a salir de esa burbuja y a ver más allá de nuestra referencia mental. Nathan Devers, a través de Los vínculos artificiales, afronta abiertamente una cuestión vital para la sociedad de nuestros días que exige, sin duda, una reflexión y una toma de conciencia. NOTA DE MARTA SANTAMARÍA Nathan Devers (1997) es escritor y filósofo. A pesar de su juventud, ha conseguido abrirse un hueco en el panorama literario francés: premio Edmée de La Rochefoucauld por su primera novela Ciel et terre (Flammarion, 2020); premio Choix Goncourt de l’Orient y finalista del Premio Goncourt de los Estudiantes y del Premio Renaudot por su segunda novela Los vínculos artificiales (AdN, 2023), traducida por Elia Maqueda López. Es la primera obra del autor que se publica en España. LUIS G. ADALID. CARTOGRAFÍA (Zambucho y AdB, Madrid, 2023) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Durante estos días en los que a veces llueve, con la mente en el libro Cartografía de Luis G. Adalid, me he encontrado con algunos textos que me han llevado a relacionarlos con él. Uno de ellos ha sido un pequeño relato de Rafael Argullol en su último libro. Habla de cómo por accidente, un accidente literal, conoció a un hombre al que sólo le preocupaba poder caminar. Había caminado por todo el mundo, durante años, pero lo que más me llamó la atención es que el caminante, al que bautiza al final como Walker Walker, es que después de caminar por medio mundo, no pone nombres a los sitios, a los hitos importantes, apenas unos cuantos le sitúan en el mapa, y lo demás es sólo la tierra que pisa, el contacto con la tierra bajo sus pies. No hay lugar. No es lo mismo un caminante que un paseante, el que recorre caminos conocidos o cercanos en los que se busca lo nuevo, lo cambiante de su territorio emocional, para volver luego al refugio de la sombra protectora; ése que usa la mirada y adecua su pensamiento a la velocidad de su caminar. Naturalmente, recuerdo a los filósofos y a Thoreau o a Sergio Chejfec en el mundo literario, que narraba el mundo paseando con la mirada; y a Robert Smithson y sus nuevos monumentos de Passaic, por el paseo por el espacio periurbano, en busca de esas ruinas nacidas ya como ruinas. Tal vez es más cercana la labor artística de Hamish Fulton, o de otros artistas del caminar, pero su obsesión por la peregrinación y las fotos como registro lo alejan. También Luis practica la fotografía, como pudimos ver en Calblanque o Celebración, este último muy próximo en el tiempo y relacionado con lo que leemos hoy, pero de otra manera, más ligada a sí mismo. Y es que Luis G. Adalid es un paseante que pone nombres cuando pone la mirada. Mirar es crear la realidad y a la vez es una manera de pensar en modo poeta, viendo otra cara de las cosas, o la cara principal, que se vuelve tan evidente que nadie más la ve. Esta ha sido otra referencia, esta vez de Agustín Fernández Mallo, otro paseante: «La realidad no está ahí fuera esperándonos, la realidad se crea y se crea con el lenguaje». Los artistas somos todavía como Adán poniendo nombres a las cosas, a los lugares, a los hitos de nuestra infancia y nuestra vida, creando realidades. Los artistas todavía mapeamos el mundo, nuestras casas, anotamos los lugares, bautizamos huecos, pero siempre en modo poeta, donde la metáfora y el pensamiento en imágenes ilumina la cara emocional de las cosas. Así que esa manera de mirar, que se parece tanto al dibujo, es nuestra manera de mirar el mundo. Luis el paseante mira, nombra, piensa y crea con el lenguaje. «Pintar es nombrar las cosas con exactitud» decía Barceló. De una manera u otra nos lo dicen él o John Berger, que además defendía cómo el dibujo, además de poder sustituir al nombre, requiere de una manera propia de mirar: «Miraba para encontrar sólo lo que quería encontrar». Proyectarse y buscar en el paisaje, el pequeño paisaje del pequeño país. Porque el camino más íntimo y creador es aquel que recorremos por los lugares, físicos y mentales, que ya vivimos y consideramos nuestros y que permiten su actualización en el recuerdo y el papel que tuvieron. La posible alteración de estos recuerdos en el tiempo y su reconstrucción no impide su verdad ni que nuestra mente siga creando a esos 4 km por hora de velocidad. «El paseo es un instrumento de memorización» (Solnit). No olvidemos que los recuerdos requieren también su espacio y las líneas que dibujamos en los mapas serán nuevas, tal vez irregulares, o antiguas y regulares. Todas ellas serán de nuevo realidad, siempre una nueva realidad: El destino ese lugar que creíamos a salvo, es finalmente el propio mapa. Caminar y lenguaje tienen coincidencias en su concepción o utilización del tiempo o en el tiempo: los dos se desarrollan en él y lo precisan y aunque no lo parezca, como en la pintura, todo el tiempo necesario para la realización de la obra queda contenido en su final. La obra contiene en sí misma el tiempo necesario para su elaboración material e intelectual. Y es importante hablar de la pintura, del dibujo, del dibujante convencido, de la poesía de un artista que precisa manejar los lenguajes conteniendo en ellos los recuerdos, en el disparo del paseo la memorización del lugar, la verbalización del pensamiento que nos fluye en imágenes hacia la escritura y la pintura. Todos los procesos se relacionan y necesitan, y cuando uno no da lo necesario, ahí está el otro para crear lo posible.

El hecho de que sea la mirada y la imagen lo que origina el pensamiento es algo propio de artistas, y surge de considerarnos ante todo pintores aunque también seamos poetas o fotógrafos, y Luis, esencialmente pintor y gran conversador, me dijo una vez «hagamos lo que hagamos siempre lo hacemos con ojos de pintor». La realidad y el pensamiento se construyen entonces a partir de la imagen. Respiro hondamente y me diluyo en el entorno y soy probablemente mirada únicamente mirada. Pero también son las palabras las que construyen el mundo y escriben las sombras y escribe la luz. Son las palabras el poder de las palabras las que dan sentido y construyen mundos Un tal Juan Ramón Jiménez nos dio una consigna «Basta lo suficiente» válida como poética, como norma de limpieza en la escritura y contra el exceso y el barroquismo. En Luis esta opinión persiste y se hace modo de vida y se explicita en el poema porque Parece suficiente este momento, esta brisa, este olor, esta luz y esta hora. Aprendemos con el tiempo cuantas de todas esas cosas eran esenciales y cuantas de ellas se volvieron innecesarias, y el daño que provoca lo innecesario. El paseo es pensamiento y es crítica, es tomar conciencia de lo que fue, de lo que se nos anunciaba que iba a ocurrir y que después no pasó, de la degradación del entorno y de que podemos dar sentido a lo pequeño, a los lugares que habitan los límites, al retorno. Éramos gregarios y acabamos buscando sólo lo suficiente, la felicidad del jardinero. Tal vez pensamos demasiado, la decepción nos habita y nos alejamos al ámbito de soledad necesario donde surgen las palabras que también caben en los cuadros pero que precisan desarrollarse en el tiempo, igual que surgen las hierbas y crecen en el descampado. Cada día es un descampado nuevo que vive en el cambio continuo, que se vuelve jardín si lo dejas, paisaje sólo para los benditos. Coinciden las piedras: unas marcan dirección, otras quedan enterradas, todas marcan lugares y todas llevan nombres escritos, a veces sólo piedra, otras, hermano; lo suficiente, que ya es mucho. Y siempre origen. Todo está en todo y yo lo vivo y lo construyo y soy piedra, y soy nube. Y todo conforma una cartografía de imágenes, miradas, pintadas y nombradas mil veces; ahora, escritas, serán poemas, el inventario de lugares donde fuimos felices, de objetos que acompañaron nuestro vagar, un mapa que solo sirve si se hace a mano, con ese hábito de paseante que lleva el dibujo, que solo le sirve a quien lo hace y puede que solo por un tiempo, que el poema, el mapa y el cuadro serán solo una huella, cenizas de arte en los papeles y los lienzos, pero huella inevitable, como los caminos de Walker que son recuerdos de quien pisó antes y seña para el que viene. EDUARDO GALEANO. ESPEJOS. UNA HISTORIA CASI UNIVERSAL (Siglo XXI, Madrid, 2008) por JAVIER ÚBEDA IBÁÑEZ Nacido y fallecido en Montevideo (1940-2015), Eduardo Galeano ostenta el no oficial título de «último intelectual latinoamericano». Sería, por nuestra parte, tan osado confirmarlo como desmentirlo, pero su excelencia en cuanto a su riguroso patrón de pensamiento y su indudable cultura son innegables, bien es cierto que desde la tradición izquierdista y con el foco puesto sobre América Latina. Sus obras reflejan las vidas de los más vulnerables que fueron y son olvidados por el avance del progreso y la globalización. Su familia era una familia bien situada económica y socialmente. Él desarrolló diversos trabajos, entre otros, en sus comienzos, ilustrador y autor de caricaturas políticas. También viajó por y se estableció en diferentes países. Fue jefe de redactores en el semanario Marcha, donde colaboraban, entre otros, Mario Vargas Llosa y Mario Benedetti, y director de Crisis. Del mismo modo, se encargó de dirigir el diario de izquierda independiente Época. Con el golpe de Estado del año 1973, resultó encarcelado, censuraron sus libros y tuvo que exiliarse (a Argentina y a España, entre otras localizaciones). Galeano, escritor y periodista, es conocido por Las venas abiertas de América Latina, valorada como una de las obras fundamentales de la literatura política latinoamericana, y por sus textos, artículos y ensayos contra el imperialismo, el colonialismo cultural y la defensa de la herencia indígena americana. Fue un abanderado del fútbol y escribió sobre este deporte cuando los intelectuales lo despreciaban por ser un asunto de masas iletradas. Entre los galardones que su figura atesora, constan el Premio Casa de las Américas por La canción de nosotros y Días y noches de amor y de guerra, los premios Mare Nostrum, Pellegrino Artusi y Grinzane Cavour, el premio Dagerman y la medalla de oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Fue nombrado primer Ciudadano Ilustre de los 165 países del Mercosur y fue también el primer condecorado con el premio Aloa, el Cultural Freedom Prize y el Premio a la Comunicación Solidaria, de la ciudad española de Córdoba. Fue investido doctor honoris causa de la Universidad de La Habana (El Salvador), la Universidad Veracruzana (México), la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), la Universidad de Buenos Aires (Argentina) y la Universidad de Guadalajara (México). «Creo que todos hacemos política todo el tiempo», declaró el escritor en su última entrevista en La Nación argentina. «En la vida cotidiana, aunque no lo sepas, estás todo el tiempo eligiendo entre la libertad y el miedo. Y eso, de algún modo, hace política. Aunque lo hagas en el mínimo, microscópico espacio de tu vida privada. A veces hay que aceptar, en lo que tiene de bueno, la pelea interior de los santos y los demonios. Una pelea sana, porque cada uno tiene su cielo y su infierno propio». Sin embargo, al autor de Bocas del tiempo no le gustaba reconocerse con opciones políticas determinadas. Galeano (Ediciones B, 2015) es una biografía del autor a cargo del periodista Fabián Kovacic, con el objeto de «relatar la vida y la obra de una de las figuras más destacadas de la literatura latinoamericana». De entre sus títulos, destacan la novela corta Los días siguientes (1963) y los relatos contenidos en Vagamundo (1973). Cabe resaltar aquí los tres libros que pueden tener una filiación más directa con el que es objeto de esta reseña, como Las venas abiertas de América Latina, su libro más conocido, publicado en 1971, cuando su autor contaba con 31 años de edad. Las venas abiertas de América Latina es un libro vigoroso, un viaje por Latinoamérica desde su descubrimiento y colonización hasta la del momento de la publicación. Queda patente el permanente saqueo de los recursos naturales por parte del Primer Mundo, así como del maltrato a sus habitantes, a los que él bautizó como nadies, con diferentes métodos. En una entrevista para el diario digital 20 Minutos el escritor argentino Marcelo Gullo observa que se da un ataque continuado a España «no por lo que hizo en América, que fue extraordinario, sino por haber llevado la fe verdadera al continente americano». En referencia a Isabel la Católica, dice: «Muchos españoles callan ante la ofensa que se le hace a España, a su historia o a la mujer más grande de su historia, que vive perseguida después de muerta por cuestión de grupos políticos que se oponen a que se le diga la verdad al pueblo: que fue santa». Joe Salazar, diputado estatal por el estado de Colorado, afirmó que no se debe conmemorar la fecha del viaje de Colón a América porque «desencadenó uno de los mayores tráficos de esclavos de la historia» y creó «un nivel de inhumanidad alrededor de los indígenas que existe hasta ahora». A Salazar se le olvidó, pienso yo, contar también, acto seguido, lo sangrientas que fueron, por ejemplo, en el siglo XX las inquisiciones mejicanas de la revolución y la rusa de la era staliniana. Para sustentar su posición, Salazar incluyó en el documento que presentó como proyecto de ley, tres párrafos de los escritos de Fray Bartolomé de Las Casas, importante dominico que fue el primer Obispo de Chiapas en México e incansable misionero que denunció los abusos que cometieron los colonizadores españoles contra los indígenas, no así los perpetrados por ingleses, angloamericanos o portugueses. De Las Casas describió que los españoles «actuaban como bestias voraces, matando, aterrorizando, afligiendo, torturando y destruyendo a los pueblos indígenas, haciendo todo esto con nuevos, extraños y variados métodos de crueldad de los que nunca se ha visto o escuchado antes». Relató también que cuando los españoles atacaban a los pueblos no tenían piedad de los niños, ancianos o embarazadas. Los acuchillaban y desmembraban «como si se tratara de ovejas en un matadero». Añadió que incluso apostaban para ver quién mataba mejor. De Las Casas señaló en sus escritos que los colonizadores perpetraron estos actos motivados por su «insaciable codicia y ambición» por el oro. Estos crímenes son presentados en la iniciativa de Salazar como «los actos inhumanos de Colón». De Las Casas, además de utópico era un farsante, ya que nunca confesó que, siendo soldado, mató a algunos de esos indios. De Las Casas propuso la esclavitud de los negros y la trata de negros para proteger a los indios. En Ensayo sobre las costumbres (1756), Voltaire reconoció que Fray Bartolomé de Las Casas exageró de forma premeditada el número de muertos e idealizó a los indios para llamar la atención sobre lo que consideraba una injusticia. Para Ramón Menéndez Pidal, «Las Casas se contradecía... Es una mente anómala que los sicólogos habrán de estudiar». «No tiene razón el de Las Casas de decir lo que dice y escribe y exprime (es un) ser mercenario y no pastor, por haber abandonado a sus ovejas para dedicarse a denigrar a los demás [...]. A los conquistadores y encomenderos y a los mercaderes los llama muchas veces tiranos robadores, violentadores, raptores; dice que siempre y cada día están tiranizando a los indios [...]. Para con unos poquillos cánones que el de Las Casas oyó, él se atreve a mucho, y muy grande parece su desorden y poca su humildad; y piensa que 169 todos yerran y que él solo acierta, porque también dice estas palabras que se siguen a la letra: todos los conquistadores han sido robadores, raptores y los más calificados en mal y crueldad que nunca jamás fueron, como es a todo el mundo ya manifiesto: todos los conquistadores dice, sin sacar ninguno [...]» (Se puede ver el texto en Real Academia de la Historia. Col. de Muñoz. Indias. 1554-55. T. 87. fª 213- 32). El español Fray Motolinía venía a decir, en síntesis, que de Las Casas era un fabulador sin fundamentos, que la acción combinada de la Iglesia y la Corona era una epopeya digna de encomio y que, para los desdichados toltecas, culhuas, chichimecas, otomís y tantas otras tribus, la llegada de los españoles había significado su verdadera dignificación (cfr. Antonio Caponnetto, Independencia y nacionalismo, Katejon, Buenos Aires 2016, 153 pp). Gracias a hombres como Las Casas el mundo había alcanzado a conocer más sobre las aisladas crueldades españolas que sobre el sistemático exterminio de los indígenas que hacían los ingleses y los portugueses en sus colonias. Se nos acusa del exterminio de la población indígena, mientras se silencia la aniquilación de los indios al Norte del río Grande por los angloamericanos. La obra Brevísima, de Fray Bartolomé de Las Casas, fue divulgada por toda Europa a lo largo del siglo XVII, en más de 50 ediciones. Traducida al latín, holandés, francés, inglés, italiano y alemán, sirvió de eficaz arma de propaganda contra España, en las guerras de los Países Bajos y de los Treinta Años. Todos los enemigos del Imperio Español y de la Iglesia de Roma, principalmente ingleses y protestantes, utilizaron las exageraciones y mentiras del padre Las Casas para intentar destruir la obra evangelizadora de España mediante la «Leyenda Negra». Para la historia queda como el fundador (con Reinaldo González Montes, exiliado español por profesar la herejía protestante, y Antonio Pérez, con su publicación las «Relaciones de Rafael Peregrino») de la leyenda negra, no de los derechos humanos. Muchas potencias extranjeras se ampararon en documentos de Bartolomé de Las Casas, fraile sevillano, para atacar a España. «Sabido es que la voluntad de Isabel, de Fernando, del cardenal Cisneros, de Carlos V, fue constantemente la de tratar con consideración a los indios», expuso en 1777 el escritor francés Jean-François Marmontel en su obra Les Incas, dedicada al rey de Suecia Gustavo III. En el codicilo que la reina Isabel otorga el 23 de noviembre de 1504, suplica a su esposo Don Fernando y a su hija Doña Juana que «no consientan ni den lugar a que los indios, vecinos y moradores de las dichas islas y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, más manden que sean bien y justamente tratados y, si algún agravio han recibido, lo remedien». William Robertson en su History of America (1777), desaprueba a Fray Bartolomé de Las Casas como fuente histórica. Afirma que el Gobierno y la Iglesia de España habían siempre atendido los derechos de la población indígena. La política colonial española, según Robertson, no solamente se ha distinguido por su humanidad; en principio ha sido incluso económicamente razonable, lo que contrasta fuertemente con la opinión general. Robertson, el anglosajón, moderado representante de la Ilustración y hombre de la Iglesia, pudo reconocer la labor civilizadora y de protección realizada por la Iglesia española en América. El libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra (Siruela, 2016), se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, y en él la historiadora andaluza trata de desmentir que la conquista de América fuese un genocidio. Hubo mucha muerte, sí, pero debido principalmente a las epidemias demoledoras que se propagaron durante aquella época. Dice el padre italiano Giacomo Martina (1924-2012) sobre la conquista y la colonización: «Los españoles en América Latina desarrollaron sistemáticamente una penetración costera, y desarrollaron una auténtica obra educadora, que no se redujo a la simple exportación de instituciones y costumbres europeas al nuevo continente, sino que llevó a la creación de una nueva civilización, la civilización latinoamericana. La tarea, de alcance mundial, se llevó a cabo de manera sustancialmente positiva, si bien no faltaron culpas gravísimas cometidas a la sombra de la cruz. En todo caso, las condiciones de los indígenas bajo España fueron mejores que las de los pieles rojas en contacto con los anglosajones. Faltaba de hecho en los colonizadores españoles aquel racismo tan frecuente en los ingleses. »Por otra parte, estos habían emigrado con toda su familia, mientras que los españoles se encontraban sin mujeres de su raza; hecho que, si fuera causa de un peligroso descenso del nivel moral, facilitó, en una perspectiva más amplia, la fusión de razas. No conviene tampoco olvidar que a los colonizadores españoles les movían dos motivos bien diversos, aunque yuxtapuestos: la esperanza de una ganancia fácil y rápida, y el celo sincero, aunque no siempre iluminado, por la salvación de los indígenas. En la evangelización de los habitantes, se usó inicialmente la fuerza, y la conversión se confundía frecuentemente con la sumisión al nuevo régimen político; sin embargo, pasado el primer momento, se desarrollará una larga y frecuentemente eficaz obra de catequesis, de modo que las nuevas generaciones, crecidas en el nuevo clima, eran realmente, aunque tal vez superficialmente, creyentes... »Vale la pena notar que dondequiera que llegó España, surgieron naciones católicas... Como los españoles, también los ingleses desarrollaron una efectiva penetración en el continente y no se limitaron a una red de estaciones comerciales. Pero, a diferencia de aquellos, no establecieron ninguna relación de amistad con los indígenas, a los que rechazaron lenta, pero inflexiblemente hacia el interior, para exterminarlos después de modo incruento, pero eficaz (alcohol y otros medios). En la América septentrional no nació una nueva civilización con características propias, sino que importaron usos y tradiciones europeos». Una consideración, altamente significativa, sobre la leyenda negra. Solo España tiene leyenda negra y no la tiene, en cambio, ninguna nación del ámbito protestante; ¿por qué? Solo existe una posible respuesta. La importancia española en el mundo llegó a ser enorme durante los siglos XVI al XVIII. Su influencia cultural, política y militar fue universal y benéfica para el Orbe. Continuando con las obras de Galeano, la trilogía Memorias del fuego (1986) auna textos académicos, leyendas y mitologías propias de América Latina, y mereció el American Book Award que concede la Universidad de Washington. El libro de los abrazos, por su parte, está compuesto por casi dos centenares de relatos breves, que engloban literatura, sociedad, historia, política y religión en su continente de nacimiento. En una entrevista para la publicación argentina 7 días, Galeano afirmó que, con Espejos, su intención fue hacer algo así como «una historia universal contada desde el punto de vista de los que no han salido en la foto», retomando, así, en cierta medida, ese concepto de los nadies, pero, en esta ocasión, de todo el planeta. El título se debe a que, en los espejos, «uno se reconoce en otros, aunque esos otros ya no estén. De algún modo te reconoces en lo que amas o en lo que odias». Su estilo, a la hora de hacernos sumergir en esas pequeñas piezas de escritura, tiene su origen en Las venas abiertas de América Latina y Memorias del fuego, y que él definió como una manera de «contar el pasado de tal manera que se convirtiera en presente, para que el lector sintiera que eso que había ocurrido seguía ocurriendo mientras yo lo contaba». Se dispuso a emular, en cierto sentido, a Dios (del que afirmó que su deseo era conocerlo, pero sin morirse), y comenzó a realizar una lista, un gran inventario del mundo y de las historias que habían dado forma a la historia. He tenido la sensación, con su lectura, de que se trata de un listado, de un repaso íntimo y sin ánimo de convencer a nadie, de lo que ha sido la humanidad, como una fila de migas de pan en la que siempre descubres que hay asuntos que desconocías y que han ido marcando nuestro destino como especie. ¿Y tú? ¿Eres un anticuado con contenido o un envase vacío? Estamos en la plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor; el funeral, más que el muerto; la ropa, más que el cuerpo; el físico, más que el intelecto; y la misa, más que Dios. La cultura del envase desprecia los contenidos. Así lo describe el periodista uruguayo Eduardo Galeano, quien, con su gran talento para entender el mundo, logra ponerle nombre y apellido a uno de tantos pensamientos que predominan en la actualidad. Tanto envase tenemos que lo superfluo nos parece suficiente, hemos vaciado nuestra parte racional de nuestra caja de pensamiento para llenarla de migajas de información y prejuicios, los cuales solo pretenden implantarnos ideas de consumo y egocentrismo para seguir alimentando la premisa de fijarnos por encima y no a profundidad, desechando el fondo de las cosas, lo verdaderamente importante y esencial. Y es que cada vez es más común mirar con ojos que se cautivan con todo lo que resplandece a primera vista, mas recordemos que no todo lo que brilla es oro. Nos enganchamos con ideologías que resultan ser atractivas y de fácil salida, cuando, en realidad, poco a poco y silenciosamente, van dañando a la persona. Somos la generación que se destruye a sí misma y que persigue su declive, «solo los peces muertos van con la corriente», bien diría Diego Arranz en su libro que se titula con la misma frase, en donde muy atinado expone: «He llegado a la conclusión de que este mundo está loco, de verdad que sí. No entiendo a la mayoría de las personas, el por qué prefieren la estabilidad, la comodidad y no se atreven a salir de sus barreras del confort. Que se enfoquen mejor a conocerse a sí mismos y dimensionar de qué son capaces. No entiendo por qué siempre siguen la corriente, como peces muertos, y se dejan arrastrar por pensamientos de otras personas». Tal parece que la cultura del envase es para quienes siguen las masas en plena era de la posmodernidad, pues ir contracorriente está pasado de moda, quien no la acepte será llamado anticuado y retrógrado, ofensas de la que todos tratan de huir y no ser etiquetados, una verdadera trampa para quien se compra este discurso. Sin embargo, como bien señala G. K. Chesterton, «a cada época la salva un pequeño puñado de hombres que tienen el coraje de ser inactuales». Afirma Eduardo Galeano en una entrevista publicada en La Nación (Argentina, 31-XII-2013): «Uno busca a Dios en los demás. O en la naturaleza, una bella energía del mundo, a la vez terrible y hermosa». «Fui muy creyente cuando era chico, muy místico. Y eso es como la borra en el fondo del vaso del vino, te queda para siempre. No es una cosa que se va; se transfigura, cambia de nombre. En el fondo, uno busca a Dios en los demás. O en la naturaleza, entendida como una bella energía del mundo, que es a la vez terrible y hermosa. ¿Dónde está aquel Dios que tuve de chico y un día se me cayó por un agujerito del bolsillo y nunca más lo encontré? Después supe que lo estaba llamando por otros nombres. Por eso la palabra Dios puede definir a la bella chica que nos trae estos cafés». «La verdad única no existe. Nada más en las cabezas de los nostálgicos del estalinismo, el dogmatismo que te dice que hay una única manera de entender la política o la solidaridad humana. O los que creen que este sistema que el mundo está soportando es el único posible».

Una frase común cuando se discuten opiniones, posiciones ideológicas y diversos temas, es la de que «nadie tiene la verdad absoluta». También aparece la frase cuando se discute de historia y de vida política, y en especial discutiendo asuntos de doctrina, con la intención de implicar una duda obligatoria. El alegado relativismo de la verdad permite a muchos suponer un derecho a poner en duda argumentos ajenos, contrarios a los suyos. Se trata de interpretación de datos, dichos y hechos. Tratándose de este tipo de análisis, decir que nadie posee la verdad absoluta puede tener algo de verdad, pues el ver las mismas cosas de diverso ángulo u óptica nos da diferentes percepciones de un hecho o cosa. Como dijo Calderón de la Barca: «Todo es según el color del cristal con que se mira». En el caso de la trayectoria histórica, y pasado algún tiempo, se dice que, de las guerras, la historia la escriben los triunfadores, y en eso hay mucho de cierto. Cuando se trata de dichos de personalidades o hasta de miembros de un mismo grupo o familia, de lo cual no existe registro alguno, también se alegan diferentes versiones «de la verdad de los hechos». Hasta aquí, la verdad es cuestión de interpretaciones o versiones, sobre todo, cuando son de segunda o tercera mano. También se aplica a interpretaciones científicas, por ejemplo, en donde se dan diferentes hipótesis sobre cuestiones discutibles. Y allí también resulta que, en lenguaje casero, «cada quien tiene su verdad». Pero todo esto es una manipulación lingüística, ya que NO es la verdad, es la suposición, la creencia, la convicción. Y cuando se habla de verdades a medias, no se trata de medias verdades, sino de mezcla de verdad y falsedad. Hay otro mundo en donde la verdad es única, y lo que cambia es la aceptación, negación o duda personal sobre la misma. La «verdad» sobre la existencia de Dios, por ejemplo, lo es, y es «única y absoluta», guste o no. Quienes niegan la existencia de la Divinidad creadora, no tienen otra verdad; no, tienen otra opinión, que es diferente. Porque la verdad no es cuestión de opiniones, o es o no es. Galeano publica el libro Espejos en el que revisa la historia de la humanidad hasta hoy, y lo hace desde la óptica de los hechos y de las personas menos conocidas, de los que no figuran en los diarios ni en las fotos. «Cada día, leyendo los diarios, dice Galeano, asisto a una clase de historia. Los diarios me enseñan por lo que dicen y por lo que callan. La historia es una paradoja andante. La contradicción le mueve las piernas. Quizá por eso sus silencios dicen más que sus palabras y con frecuencia sus palabras revelan, mintiendo, la verdad. De aquí a poco se publicará un libro mío que se llama Espejos. Es algo así como una historia universal, y perdón por el atrevimiento. “Yo puedo resistir todo, menos la tentación”, decía Oscar Wilde, y confieso que he sucumbido a la tentación de contar algunos episodios de la aventura humana en el mundo, desde el punto de vista de los que no han salido en la foto. Por decirlo de alguna manera, se trata de hechos no muy conocidos. Aquí resumo algunos, algunitos nomás». En ‘Diez razones para leer ‘Espejos. Una historia casi universal’ de Liset Hernández Vigo, 16/I/2019, Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (Santa Clara. Villa Clara. Cuba): «Espejos esboza la historia de la civilización desde sus albores, para retocar temas tan variados como el racismo, la discriminación hacia la mujer, la literatura, las guerras, el hambre, la música y para reivindicar a personajes cuyas vidas han sido tergiversadas con el objetivo de responder a intereses particulares o borradas de la historia oficial». «Espejos... desmonta, por una parte, la visión eurocentrista del mundo con una exquisita ironía y ridiculiza a reyes, clérigos, duques, en fin, a relevantes personajes del Viejo Continente, sin importarle las opiniones de eruditos clasicistas, ni de los grandes manuales de la Edad Media. Ni siquiera los papas, “vicarios de Jesucristo en la Tierra”, según Inocencio III, se salvan de la crítica del autor». «El escritor hace gala de sus habilidades comunicativas al emplear un lenguaje periodístico, llano y espontáneo. Además de prestar especial atención a la otredad, Galeano pretende llegar a todo tipo de público, al menos al interesado en conocer sobre la historia y las verdades que han agitado a la civilización desde los tiempos de Adán y Eva». «El título es también profético. Los espejos del escritor reflejan la fatídica realidad: una realidad siniestra, cargada de traiciones, desastres, incomprensiones, guerras mentidas, mentirosas, prohibiciones sin sentido, muerte...». «En su conjunto, las casi seiscientas crónicas con que cuenta el volumen, resumen y condenan el montaje piramidal de la historia universal...» (Por Alejandro Gavilanes Pérez). En este libro se entremezclan los relatos que nos llevan, como sus propios títulos indican, desde la «Fundación del machismo», la «Resurrección de Jesús», «Las edades de Juana la Loca» o «La educación en tiempos de Franco» hasta «Los derechos civiles en el fútbol». En la bitácora Perdida entre libros leemos: «Esta es una de las obras más originales que he leído en mucho tiempo. En ella, el escritor uruguayo Eduardo Galeano nos propone un viaje por el pasado desde un punto de vista inédito, el de aquellos que normalmente han sido olvidados por la historia oficial. Así, en este libro se nos habla sobre todo de las mujeres, de los negros, y en general de todos aquellos que han sido explotados, maltratados, y anulados como personas a lo largo de los siglos. Una lectura que nos invita a reflexionar, a conocer una imagen nueva de la historia conocida, con la dureza que encierran esas historias trágicas que conforman el entramado de todo lo que nos ha precedido. La ironía, la crítica abierta, el humor, la lírica y la narración seca y áspera se mezclan en el estilo de Galeano, que demuestra con este libro ser sin duda uno de los grandes de la literatura actual». Galeano revisa en Espejos la historia de la humanidad hasta hoy, y lo hace desde la óptica de los hechos y de las personas menos conocidas, de los que no figuran en los diarios ni en las fotos. Como dice el subtítulo del libro, se trata de una historia casi universal, de un inventario general del mundo que aparece iluminado por este escritor capaz de enlazar lo cotidiano, lo poderoso y la denuncia con lo más sencillo, con el humor o con la más exquisita ironía. Espejos es un libro escrito en forma de relatos breves con la inconfundible voz de Galeano, una voz literaria, a veces poética, y siempre crítica, que hace que cada uno de estos casi seiscientos relatos breves (o crónicas) sea una pequeña delicia. MARISA LÓPEZ SORIA. EN CONSIDERACIÓN TE ESCRIBO (Difácil, Valladolid, 2023) por ANA CÁRCELES ALEMÁN No es necesario ponderar la obra de Marisa López Soria, tampoco es necesario resaltar que sus lectores forman una gruesa línea continua y trasversal, pues recorre todas las edades: los niños que juegan a imaginar y leer con la magia de sus hermosos álbumes ilustrados, los jóvenes que se sumergen en las aventuras de sus peculiares héroes y heroínas y los adultos, que disfrutan su narrativa y su poesía. Su obra literaria, con el sello de importantes editoriales, es traducida y reconocida con premios nacionales como el Premio Lazarillo. Abordar casi todos los géneros le ha permitido a Marisa componer su amplia obra como un prisma de múltiples caras que configuran un cuerpo unitario de rigurosa identidad y fondo esencialmente poético. Aunque su narrativa tiene gran peso específico, yo diría que MLS siempre ha estado escribiendo a la manera poética, porque no ha renunciado nunca a la sublimación de las emociones y los sentimientos, no ha renunciado nunca a esos contrastes, de efectos tan inspirados, entre la rebeldía y la candidez, entre la decepción y el entusiasmo, entre la realidad y la magia. No ha renunciado tampoco a mostrar el amor, el dolor y la rabia, aunque estos últimos aparezcan bien revestidos de sugerente ironía y, sobre todo, MLS siempre se esfuerza por trabajar la palabra, su sonoridad y su sentido íntimo, desplazándola de la frase hecha, de la expresión empobrecida, acuñada, común, y así encuentra la metáfora aguda, la imagen lúdica, el humor... Y eso que ha venido haciendo con maestría es una constante tanto en su literatura infantil y juvenil como en su obra lírica. Es un rasgo identitario que atraviesa toda su escritura. En consideración te escribo, así como Muy señores míos, es la renovada edición del poemario que en 1995 mereció el Premio Fundación Emma Egea. La autora aclara esta circunstancia en una página de agradecimientos final. MLS ha incidido en el proceso constructivo y ha introducido leves variaciones en los poemas e incluso aporta nuevos poemas a esta edición. El resultado es un todo orgánico, como un edificio en el que importan tanto los materiales como el proceso y resultado final. Ya decía Jorge Guillén, a quien le gustaba publicar variantes de sus poemas en sucesivas ediciones, que el poema no se termina nunca y el autor tiende, si lo cree pertinente, a mejorarlo en cualquier otro momento. Es una suerte que Marisa haya querido entregarnos En consideración te escribo de 2023, epístola vital sobre el eje temático de vicisitudes amorosas que hoy aparece renovada. La edición lleva portada —magnífica, con mensaje— firmada por el fotógrafo artístico Frédéric Volkringer. Rosa Regás afirma en el prólogo: «El rostro picasiano de Marisa no es más que una reproducción del alma que tiende a expresarse desde las distintas perspectivas del sentimiento, uniéndolas para convertir en cordura la contradicción, en orden el caos, en transparencia la extravagancia o el enigma». Así mismo, Pilar Adón expone en la contraportada: «Los poemas se suceden intimistas y, a la vez, subversivos; secretos y, al tiempo, dados a la extroversión. Libérrimos. Tiernos e insolentes. Valiéndose de la naturaleza y el descaro para hablar de un desamor que viene seguido de libertad». El libro, que consta de 67 poemas, está divido en tres apartados. El primero se titula “Poemas en consideración”: son 37 textos de diferente extensión, con tendencia a la brevedad, algunos tan breves como un disparo emocional. El segundo es “Poemas de ira y escarnio”, con 27 poemas. El tercero, “Ex/ordio”, tiene sólo tres poemas. Curiosamente el exordio está al final, quizá aludiendo a su raíz “urdimbre” (ordire) o a «orden, disposición de las cosas en el lugar que les corresponde». La cita de Yourcenar que preside el primer apartado nos pone sobre aviso: «No hay amores estériles, y es inútil tomar precauciones. Cuando te dejo, llevo dentro de mí el dolor como una especie de hijo horrible» (Fuegos). La segunda parte lleva citas de Rilke (Elegías de Duino): «Todo ángel es terrible / habla, proclama», y de Ana Ajmátova: «Por mi boca gritan muchas gentes». Mientras que el breve Exordio lleva cita de Delmira Agustini: «Ven, oye, yo te evoco. / Extraño amado de mi musa extraña». Tal como las citas prometen, la intensidad de las emociones se acentúa, también las llamadas de atención y las reivindicaciones de libertad según avanzamos en la lectura, de manera que resulta una trama afilada que espolea como agudo acicate la conciencia del lector. La autora ha creado una voz lírica segura de sí misma que se dirige a un “tú” desamorado, exponente torpe de la cara oscura del amor que ya no merece ser amado. Y esta voz femenina que se expresa como una nueva heroida, aporta ideas fundamentales respecto a fortaleza de espíritu, libertad y dignidad; la voz lírica defiende su planteamiento argumental con un lenguaje rico, claro y jugoso; a ratos áspero, punzante, atrevido en justa correspondencia con el asunto. Los poemas mantienen una expresión sorpresiva que obliga a los lectores a reflexionar, porque las palabras aparecen hilvanadas en un régimen de libertad que les devuelve plena significación denotativa y, a la vez, textual. Abundan los hipérbatos, los juegos de palabras, las repeticiones obsesivas o las elipsis y la contención, pero todos los recursos están al servicio de la idea comunicativa directa, de la caracterización, de la gran carga emocional también. Es interesante el trabajo realizado con la entonación y las pausas, la prosodia. Sustituye la mayor parte de los signos de puntuación por espacios blancos para que la respiración del lector —emotiva, no solo sintáctica— marque la cadencia y la intencionalidad. Así, la lectura se impregna de emoción. Magnífico es ‘Éxodo al Mal Menor’, que se lee con el contagio emocional de la voz lírica: «Desecho los olivos asomados a la carretera / desecho la tierra rasurada y los ocres baldíos / ásperos secos / desecho los dedos desmayados de la palmera...». La enumeración de metáforas bellísimas es la base de la estructura del poema, y la progresión, con final irónico: «Por montera el mundo / desechándote». Muy presente está la belleza que, imprescindible, salpica o bien domina imágenes, versos y poemas: «Dafne proclamada / habla hoy / rechazando tu flecha de oro» en ‘Resonancias’. O la dura contundencia del tiempo, presencia muda impasible al dolor, como en el poema ‘Autoría’, esculpido con lenguaje impecable: «Atentado en parsimonia / gota a gota / perversamente / a diario». O ese golpe rotundo de reafirmación personal en ‘Eh, tú’: «Tú ya no me conciernes». Un poema de desamor completo en solo cinco palabras: el tú, el yo, el adverbio temporal y la negación del verbo concernir, aquí con significado amoroso. O las alusiones metaliterarias, como los primeros versos de ‘Clamor’: «Ya ves que apenas si me quejo / hipar innecesario / tejiendo estoy jamases para ti / a Dios pongo por testigo». Notamos que la visión deformada (por el humor, la ironía, el sarcasmo) de lo trágico y doloroso produce un impacto en el lector que, de inmediato, empatiza con esta voz poética que sabe poner la pizca de sal y pimienta en la circunstancia amorosa menos deseable. Porque En consideración te escribo es un poemario de amor roto, frustrado, de desamor. Y veremos que esta voz femenina no se conduele, antes bien se yergue sobre las circunstancias gracias a una fuerza sanadora que brota de su conciencia. Veamos el poema ‘Acto reflejo’: «Trataré de explicarlo / (seguramente es algo así como un acto reflejo) / de piedra o de una pieza inerte desmayada / me quedo quieta inmóvil / para dar la impresión de que no hay nadie. / Mas cierta desazón / saber que estoy columpiando el silencio / con el desasosiego de no encontrarme luego... / No puedo comprobarlo en términos científicos / —tan frágil trance— / pero el recogimiento generalmente / me favorece. / No estoy y no me duele».

En los poemas parece que la acción y la reflexión —siempre en ese orden— cautericen las heridas emocionales y los sentimientos superen lo elegíaco y queden a salvo de la amargura mortal y la rabia. Marisa López Soria ha creado un yo poético que recorre el amplio espectro que va del amor y la ternura al desamor y la deslealtad. La insensibilidad del otro revela el valor del sentimiento más puro. Con franqueza el yo lírico reivindica su independencia de ese tú aniquilador, un tú casi pretexto, receptor de los reproches de un yo con superioridad moral. La superioridad de esta voz poética reivindica la dignidad del amor, la sinceridad, la presencia, la ternura... No solo la seducción. Y es ahí, al expresar esas convicciones, donde los poemas muestran su intensidad lírica persuasiva y el resultado feliz de su trabajo con la palabra, con la morfología, con la sintaxis, con la modalidad oracional, hasta extraer la máxima expresividad y belleza. En consideración te escribo es una obra rica, original en sus planteamientos estilísticos y temáticos, moral, rotundamente lograda. Marisa López Soria nos entrega un poemario lírico imprescindible, audaz y nuevamente actual. ÁNGELA SEGOVIA. JARA MORTA (La Uña Rota, Segovia, 2023) por ANTONIO GÓMEZ RIBELLES Abro el libro después de admirar la portada de Laura Ríos. En las primeras páginas, después de la dedicatoria, lo primero que podemos leer de Ángela Segovia es la siguiente frase: «Todo lo que aquí se cuenta es verdad. Juro». La creación se resuelve en esta afirmación, toda una teoría del arte se engloba en ella, una declaración de intenciones y una poética. Sabemos qué es la realidad, qué la ficción, tal vez qué sea verdad o mentira en lo cotidiano, y que mentir es un acto creativo. El famoso «Yo no miento nunca. Yo cuando digo una cosa se convierte en verdad. Y Amén» de Carmina, me parece una definición perfecta de la creación y su verdad si la llevamos a nuestro terreno. Como artista, convencido del valor de la mentira como acto creativo, esta frase me interpela y me hace reflexionar de nuevo sobre cómo construimos los relatos, las obras y su verdad. Todo lo que escribimos es lo real, desde el mismo momento que lo hacemos, y debemos asumirlo más allá de disquisiciones filosóficas sobre realidad y ficción, lo real y la verdad. Coincide mi lectura de Jara Morta, (así, con dos mayúsculas, como nombre y apellido) con mi relectura de Las sombras errantes de Quignard, y me encuentro con esta sentencia: «El lenguaje es mentir», además de que «el novelista no calla el hecho de que él miente». Frente a otros libros que anuncian la mentira en contraportadas, la ficción reconocida, la afirmación de Ángela Segovia, bajo juramento, es, como dije, una toma de postura que obliga al lector a cambiar de actitud, es una forma de sujetarlo a la narración, anclarlo a una manera de leer y estar ante lo que la autora va a contar, para luego superar las páginas y hacerlo suyo. Tal vez esto no fuera necesario en un libro de poemas, donde el yo lírico se tiende a leer como confesional, o muchos lo entienden así y así se sienten cómodos. Pero encontrarnos con esta narración donde realidad y ficción se rozan nos sitúa de nuevo en la misma lógica que en la poesía, y es uno de los aciertos del libro, convertir cada fragmento en un poema, donde los yoes lírico y autobiográfico se mezclan y la verdad se alumbra. En la solapa, a modo de biografía: Ángela Segovia (Las Navas del Marqués, 1987) todavía escribe. Como si la escritura fuera algo que en cualquier momento se pudiera perder, como una entrega que no siempre se produce, y que tarde o temprano puede dejar de suceder. Y solo será mientras haya cosas que decir y una manera de decirlas. Las dos frases citadas, a modo de mandamientos que encierran en dos todo, explican la postura de Ángela Segovia ante la escritura: todo lo que está escrito es verdad y escribiré mientras lo sea. Este libro es evidentemente narrativo, que se acerca a la novela en su estructura, aunque dividida en fragmentos, capítulos, que se acercan en muchos casos, y lo son en otros, evidentes poemas. Ángela Segovia usa los géneros de manera indefinible, híbrida, yo diría que más que géneros los altera con absoluta libertad como modos de escritura, como voces necesarias. Las prosas de Jara morta son tan poéticas como prosas podrían ser a veces sus poemas, estos o los de Mi paese salvaje. La elección en cada momento de una u otra no nos importa ni lo necesitamos, porque el lenguaje fluye con tal suavidad que prosa y poesía conforman un lenguaje propio en el que las palabras en dialecto, los giros extraños y los encabalgamientos en los escasos poemas acompañan el ritmo y el sonido de las palabras. Basta con oírla leer algún poema para saber que todo lo que ocurre en la escritura de Ángela Segovia es necesario en ritmo, en música y en imágenes. Todo parte de un retorno, podríamos decir que a la infancia o a la casa, y a la reconstrucción somera de una cabaña en ruinas en un cementerio de jaras muertas, con las que se construye la techumbre. Guarida llama a este refugio. Salir de la casa, dejar lo querido, recorrer un camino y atravesar un bosque hasta llegar al cementerio de las jaras y a la guarida, relacionarse con lo que allí ha muerto, y crear el lugar donde estar dentro. Allí encuentra la soledad necesaria y el silencio como origen de toda creación, allí la capacidad de absorber la naturaleza y su relación con ella, la vida marcada por la muerte, sueños, apariciones y desapariciones, todo dentro («Igual que se construye una cabaña en el bosque para estar protegidos, / así se prepara el alma para rezar»). Hay mucha influencia de la mística en la forma de hablar con la naturaleza, con “dieu”, de mostrar una fe construida en su interior y desde el interior, silencio y soledad. Y amor por los que le rodean y los que estuvieron.