|

por JUANDE MERCADO A cualquiera que se le pregunte por Mánchester, lo primero que le viene a la memoria es la imagen nebulosa de una ciudad de Inglaterra que fue cuna de la Revolución Industrial, archirrival histórica de Liverpool como centro neurálgico del norte de Inglaterra, y que actualmente es sobre todo conocida por sus dos equipos de fútbol, ambos copan la información de Marca en la sección de fútbol inglés: el millonario Manchester City de Pep Guardiola y los petrodólares de Catar y el histórico Manchester United del inmortal Sir Alex Ferguson. Sin embargo, si nos ceñimos al plano estrictamente musical, Mánchester es una ciudad icónica que ha alumbrado, desde finales de los setenta hasta mediados de los noventa, a muchos de los grupos más excitantes de la escena pop-rock inglesa: desde Joy Division y su continuación natural bautizada como New Order hasta el pop glorioso y atemporal de The Smiths, pasando también por el desfase de las raves juerguistas y drogotas de Happy Mondays y llegando a Oasis, fin de trayecto musical mancuniano, el grupo de los cejijuntos hermanos Gallagher y competencia feroz de Blur en el apogeo del britpop. Los enamorados de la música mancuniana estamos de suerte, porque en España se han ido publicando unos cuantos libros imprescindibles para entender el renacer cultural de una ciudad que tuvo un pasado económico glorioso durante el siglo XIX para quedar relegada a un asfixiante y gris páramo urbano en pleno siglo XX, causado, primero, por la destrucción devastadora de la II Guerra Mundial y, después, por la ausencia de políticas de reactivación económica exitosas durante una larga postguerra que se extendió hasta bien entrada la década de los noventa. Por ejemplo, en 2015 se publicaron las memorias de Bernard Sumner, guitarrista de Joy Division; en 2016 la autobiografía de Morrissey, el histriónico cantante de The Smiths; por último, en 2018 un libro titulado Mánchester. El sonido de la ciudad, gozoso libro-río donde se enumeran los principales hitos musicales del rico ecosistema de grupos mancuanianos paridos desde mediados de los setenta hasta principios de los noventa que volvieron a situar a Mánchester en el centro del mapa musical de Inglaterra. Y hablamos de una época donde el común de los mortales aún compraba discos de forma periódica porque internet y algunos programas para compartir música como Napster no mostraban sus negras pezuñas de Lucifer. En otras palabras, una época donde los jóvenes adquirían discos que dejaban o grababan a sus amigos de forma tan natural como el respirar, una época donde la prensa musical inglesa poseía suficiente poder para aupar grupos al estrellato inmediato o mandarlos al lodazal del anonimato permanente (táctica estrella del New Musical Express) y, en definitiva, una época donde todavía se creía que la música pop-rock detentaba un poder sobrenatural para alterar o cambiar conciencias individuales que no servirían nunca para hacer estallar una revolución juvenil que pusiese en aprietos el status quo del sistema, pero sí cierta metamorfosis apreciable respecto a esquemas de pensamiento y estilos de vida no exclusivamente materialistas. Cualquier renacer cultural de cualquier ciudad narcotizada por diversos avatares históricos, políticos y económicos sufridos durante largas décadas en estado de apática latencia no suele ser producto del azar. Se han de dar una serie de circunstancias idóneas en un tiempo y espacio precisos. En el caso de Mánchester, este renacer cultural está ligado a un hombre visionario llamado Tony Wilson, que con un tesón y una autoconfianza a prueba de bombas persiguió situar a la urbe mancuaniana en el lugar que le correspondía por su provecta y rica historia. Wilson era el reportero estrella de Granada TV, apasionado de la música y un nacionalista buenista de Mánchester, que fundó Factory Records junto, entre otros, el diseñador gráfico Peter Saville y Rob Gretton, mánager de Joy Division. Ninguno de los tres era Ahmet Ertegün, fundador de Atlantic Records, y, por tanto, no poseían grandes conocimientos sobre cómo gestionar una compañía discográfica, pero, en cambio, sí atesoraban el talento y el entusiasmo imprescindibles para ir descubriendo a grupos como Joy Division, su continuación natural, New Order, y Happy Mondays, que proporcionaron a Factory Records un prestigio similar al de Rough Trade, su rival independiente de la siempre denostada Londres. Y lo más importante: supieron crear una industria musical independiente no regida por criterios exclusivamente mercantilistas que dotó a Mánchester y a su juventud de una autoestima de la que adolecía. Si hay que ponerle una fecha al renacer de Mánchester, ésta no puede ser otra que el 4 de junio de 1976. Ese día actuaron los Sex Pistols en la capital del norte de Inglaterra y, aunque el concierto no fue recordado por la pericia técnica de los músicos, sí cambió la vida de jóvenes músicos que acudieron al evento como Sumner y Hook de Joy Division, Morrissey de The Smiths y Mark E. Smith de The Fall. Todos fueron conscientes, en un rapto de iluminación súbita, de que cualquiera podía crear una banda de punk-rock como habían hecho los Pistols, porque ya no era menester poseer una técnica musical apurada, sino que la actitud (en mayúsculas) iba a ser la estrella de Oriente que guiara a los osados que iniciasen una carrera musical de nuevo cuño. La filosofía del Do it yourself se extendió como un reguero de pólvora por urbes como Londres, Mánchester, Liverpool y Sheffield. Si en el mundo de la música popular se puede establecer una analogía similar a la caída del caballo de San Pablo, lo que aconteció en el concierto de los Pistols ese 4 de junio en Mánchester fue una bendición para los músicos antes citados. Los primeros en crear un grupo fueron Buzzcocks, cuyos líderes, Devoto y Shelley, habían sido precisamente los organizadores del concierto de los Pistols. En 1977 crearon un sello discográfico llamado New Hormones y con un préstamo del padre de Shelley se autopublicaron Spiral Scratch, el primer disco punk mancuniano. El dúo compositivo Devoto/Shelley se rompió demasiado pronto y, mientras Shelley siguió con Buzzcocks al frente de uno de los grupos emblema de la historia del punk, Devoto vio claro que no quería ser encasillado en un determinada corriente musical y fundó Magazine, grupo de un eclecticismo musical más amplio que el de Buzzcocks. Mánchester. El sonido de la ciudad, libro mencionado anteriormente, le dedica un par de capítulos a The Fall, el grupo del carismático y egocéntrico Mark E. Smith. Smith, al igual que Ian Curtis, fue un animal escénico reconvertido a cantante de rock, aunque la fuerte raigambre literaria-proletaria de sus textos fuera siempre el rasgo distintivo de The Fall. Mientras que Curtis estaba muy influido por Ballard, Smith lo estaba por Camus y Lowry. En los más de treinta años de trayectoria musical de The Fall, el único integrante fijo del grupo fue Smith, mientras que un interminable rosario de músicos (alrededor de una treintena) pasaron por sus filas hasta que o bien Smith los echaba o bien ellos mismos se cansaban de su irritante caudillismo con la única excepción de Brix Smith, guitarrista y esposa del enfant terrible Smith durante casi diez años. El estilo de The Fall era un patchwork musical donde Smith recitaba versos enajenados con voz desafinada y con una presencia omnipresente del bajo, batuta sonora de unas canciones con fuerte acento social y orgullo norteño. Smith, arisco de trato y culo de mal asiento, siempre tuvo un talento natural para quemar músicos y cambiar de discográfica como de calcetines, aunque este hecho no fuera suficiente obstáculo para impedirle crear una discografía reconocible y personal que va del postpunk inicial hasta posteriores territorios más pop-rock, enarbolando siempre la bandera de la total libertad creativa, sin apoyarse nunca ni en grandes presupuestos ni en modas musicales. Como el propio Smith dijo en una entrevista para una revista musical, sólo eran necesarios unos bongos y una abuela (la del periodista musical) para parir un disco de The Fall. Siguiendo con el orden cronológico de grupos de importancia surgidos en Mánchester, después de The Fall, vendrían Joy Division. Sobre Joy Division se ha creado un aura mítica que mucho debe al suicidio de Ian Curtis, su cantante. Y, como ocurre con muchos grupos, Joy Division fue mucho más reconocido tras su disolución que en vida, aunque consiguieran la hazaña de ser la banda sonora ideal para definir una ciudad (un Mánchester atrapado por una pesadilla postindustrial, casi un Chernóbil norteño) y un tiempo concreto (una Inglaterra despojada de su orgullo imperial y con una crisis económica galopante que abocaba a paletadas de jóvenes al paro). Y todo sucedió en tan sólo tres años (de 1977 a 1980) de una vívida intensidad: Rob Gretton los descubre en un concierto cuando eran prácticamente desconocidos y se autoimpone ser su mánager porque intuye un potencial terrible en esos jóvenes famélicos y de porte nihilista, comandados por un cantante con una presencia escénica equiparable a la del Iggy de The Stooges y un grupo que no se limita a ser un mero acompañamiento a los recitados eléctricos de Curtis; sino que es capaz de patentar un sonido lúgubre y triste, fiel evocación de la brumosa Mánchester como lo fue el sur americano en las novelas de Faulkner. Tony Wilson, siempre atento a todo lo que acontecía en el panorama musical de Mánchester, los ficha para Factory Records y les impone como productor a Martin Hannett, un exhippy con las ideas muy claras sobre cómo han de sonar los Joy Division y, gracias a su control absoluto del panel de mandos técnicos, fabrica un sonido único, el sonido de la joven y desesperanzada Mánchester. Hay un montón de anécdotas jugosas sobre el particular método Hannett como, por ejemplo, aquella en la que obligó al batería a desmontar su instrumento para volverlo a montar en el tejado del estudio de grabación para conseguir mejor sonido. Con Hannett y antes del funesto suicidio de Curtis, Joy Division publicaron dos de los mejores discos de la historia del rock: Unknown pleasures y Closer. Y en mi recuerdo personal siempre quedará esa sesión de fotos que el grupo hizo para un desconocido fotógrafo (por entonces) llamado Anton Corbijn, donde los cuatro miembros del grupo posan en el puente de una autopista en un Mánchester nevado y fantasmal. Frío intenso para el alma. La manera más inglesa de honrar a los muertos es yéndose al pub a beber con los amigos para entumecer los sentimientos. Y los miembros de Joy Division, tras el suicidio de Curtis, hicieron precisamente eso. El cantante se suicidó, precisamente, un día antes de tomar el avión para comenzar la primera gira americana, la prueba de fuego para cualquier grupo inglés que quiere conquistar el “gran mercado”. Sin embargo, Sumner, guitarrista de Joy Division, tuvo la valentía necesaria para echarse el grupo a sus espaldas y refundar Joy Division bajo unos parámetros musicales y estéticos diametralmente diferentes. Sumner se sumergió en la música disco y la cultura de clubes del Nueva York de principios de los ochenta y se adelantó a su época rebautizando al grupo con el confuso nombre de New Order. Sin renunciar totalmente a los instrumentos idiosincráticos del rock, Sumner, hombre muy dotado para manejar gadgets tecnológicos, incorporó la caja de ritmos y los sintetizadores al sonido de New Order. Y Blue Monday fue el fruto de su experimentación sonora y el primer single de éxito del nuevo grupo. New Order se convirtió en el mejor grupo de tecno-pop de Inglaterra (junto a Depeche Mode y a Pet Shop Boys) de los ochenta con un éxito de crítica y de público apabullante y las ventas y giras del grupo sostuvieron las siempre precarias finanzas de Factory Records, discográfica que nunca se caracterizó por una sabia gestión del dinero. Es significativo que Wilson, un cazatalentos musical con nulo interés para las formalidades, no firmase nunca contratos discográficos con sus grupos hasta casi el ocaso del sello. Y, seguramente, Wilson se arrepentirá en su tumba de no haber firmado nunca a The Smiths. Y no fue culpa de The Smiths. Morrissey le dejó en persona una maqueta a Wilson, pero éste declinó ficharlos porque, según sus propias palabras, no se dieron las circunstancias adecuadas para hacerlo, es decir, no había dinero suficiente para publicarlos en un momento en que la máxima prioridad de Factory era New Order. The Smiths se fue a Rough Trade, la competencia londinense, y Geoff Travis, su fundador, creyó y apostó por ellos como baza ganadora para luchar contra el poder omnímodo de las majors. Y no erró el tiro. En tan sólo cuatro años (de 1983 a 1987), publicaron cuatro discos y dos de ellos (The Smiths y The Queen is dead) son considerados como obras maestras de la música pop (ambos en la lista de los 100 mejores discos de la historia según Rockdelux). The Smiths estaban liderados por el mejor dueto compositivo (Morrissey/Marr) surgido en Inglaterra desde quizás el compuesto por Jagger-Richards. Mientras que Morrissey escribía unos textos de alto contenido literario y autobiográfico con los que la gran parte de la juventud inglesa ochentera se identificaba; Marr, fino estilista de la guitarra, componía una música preciosista y delicada que se adaptaba como un guante a las letanías tristes, plagadas de historias de incomprensión humana y de desamor lacerante que Morrissey cantaba con una voz y estilo único. Fueron cuatro años muy intensos que dejaron cicatrices de por vida una vez el grupo se separó. En las memorias de Morrissey, conocido por su lengua viperina, destroza tanto a Travis por no haber sabido mimar el patrimonio artístico y comercial de The Smiths como a los dos integrantes menos famosos del grupo (Rourke y Joyce) por demandarle por un reparto no equitativo de las ganancias del grupo. Wilson cometió un error histórico con The Smiths pero, en cambio, tuvo la suficiente valentía para fichar a un grupo de desarrapados mancuanianos que, sin su mecenazgo musical, hubieran sido, seguramente, carne de presidio inglés. Los hermanos Ryder, Shaun y Paul, y Bez, un amigo íntimo de su barrio, sin tomarse nunca demasiado en serio trituraron la música stoniana a base de ingestas industriales de éxtasis y su música se divulgó en grandes raves donde Shaun vociferaba sus diatribas suburbiales, Paul las elevaba a los altares con un bajo machacón y Bez (intoxicado hasta las cejas) bailaba como un poseso una música alegre y adictiva. Wilson, con sus ideas elevadas sobre el arte, quiso que el talento de esos gamberros fuera pulido en el estudio por productores de solvencia contrastada como John Cale y Martin Hannett con resultados no siempre afortunados. Los integrantes de Happy Mondays eran difíciles de embridar tanto a nivel musical como a nivel personal y, aunque no fueran un fiasco comercial absoluto, tampoco fueron la gallina de oro que Wilson pensó que podían llegar a ser. Para su último disco, los envío a Barbados para aislarlos de las malas compañías mancuanianas que les suministraban drogas duras, pero se tomaron la estancia como unas vacaciones remuneradas y publicaron un disco que fue recibido por una revista musical inglesa con una escueta reseña: “No thanks”. Tras la disolución de Happy Mondays, hubo un interludio ilusionante con la psicodelia rock de The Stone Roses que recuperó, brevemente, el entorchado de Mánchester como capital musical inglesa. Sin embargo, tardaron (nada menos) que cinco años en sacar su segundo disco y eso es demasiado tiempo en un negocio de climatología variable como el musical, porque cuando sacaron ese segundo disco sus laureles se habían marchitado. Y, aunque Oasis, mancuanianos de barrio obrero, lucharon denodadamente con Blur por ser el grupo de rock más importante de las Islas Británicas durante la efímera vida del Britpop, siendo honestos a la verdad, Mánchester pasó el testigo de la capitalidad musical inglesa a Londres (con Blur y Suede como cabezas de cartel) y a Bristol (con Massive Attack y Tricky, ambos pioneros del trip hop). Ya nada fue igual para Mánchester y, tras el cierre, primero, de Factory Records y, después, de The Hacienda, su principal templo de música en directo, la capital del norte de Inglaterra pasó a ser conocida tan solo como la ciudad del United de Fergusson y Beckham. Pero eso ya es otra historia. Bibliografía empleada para la redacción del artículo:

—Gendre, Marcos: Mánchester. El sonido de la ciudad. De Joy Division a Madchester (1976-1991) (Milenio, 2018). —Morrissey: Autobiografía (Malpaso, 2016). Nota de interés: Morrissey impuso a Penguin, su editorial inglesa, que su autobiografía fuera publicada en la colección “Penguin Classics”. Genio y figura hasta la sepultura. --Sumner, Bernard: New Order, Joy Division y yo (Sexto Piso, 2015).

1 Comentario

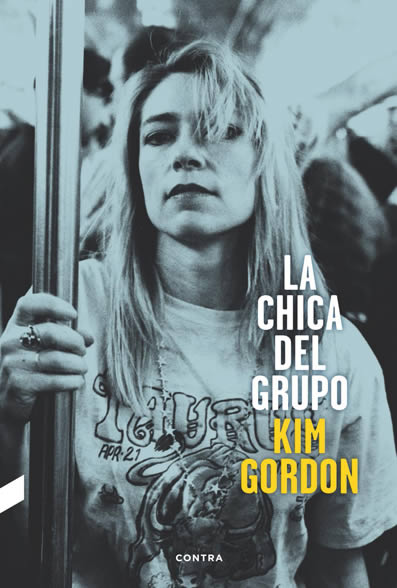

por JUANDE MERCADO Kim Gordon y Thurston Moore fueron los Bonnie and Clyde de la música underground americana hasta que el amor se les acabó. Y eso fue a finales de 2011. Matador, el sello de Sonic Youth por entonces, emitió un escueto comunicado donde anunciaron la triste noticia: Los músicos Kim Gordon y Thurston Moore, casados en 1984, anuncian su separación. (....) Ambos han pedido que se respete su intimidad y no desean hacer más declaraciones. Glosar la importancia de Sonic Youth en la música rock de finales del siglo XX no es mi intención. Críticos de la enjundia de Ignacio Juliá o Rafa Cervera, ambos con sendos libros sobre el grupo, ya lo han hecho y muy bien. Como bien dijo Michael Azerrad, crítico americano, Sonic Youth no fue un grupo que influyera decisivamente en el sonido de muchos grupos americanos, pero sí fueron esa necesaria inspiración para que muchos otros se dieran cuenta de que «era posible vivir de esto sin venderse a la industria» (Nirvana o Beck por poner un par de ejemplos de artistas de huella indeleble), ya que durante su trayectoria consiguieron aunar el arte elevado con la cultura popular, fueron pioneros en consolidar (junto a un montón de grupos pertenecientes a SST) un circuito estable de salas de conciertos de costa a costa americana, mantuvieron el control creativo de su arte en una multinacional como Geffen y, last but not least, lograron conciliar vida profesional y vida familiar en un gremio tan desastroso para esos menesteres como el de los músicos de rock. UN AMOR A PRIMERA VISTA EN EL DOWNTOWN NEOYORQUINO Kim Gordon nació en Los Ángeles en 1953, en el seno de una familia de clase media. Su padre fue profesor de Sociología en UCLA y su futuro artístico quedó predeterminado en el mismo instante en que la matricularon en un colegio laboratorio progresista angelino. Ella misma reconoce que se le dan fatal las cosas de índole práctica con la notable excepción de la cocina. Estudió Arte en Los Ángeles y en Toronto y, en 1980, emigró a Nueva York, donde trabajó en alguna galería de arte y en numerosos trabajos alimenticios (ahora una cafetería, más tarde una copistería) antes de que Sonic Youth se convirtiera en un proyecto musical rentable. Thurston Moore nació en 1958 y creció en Bethel (Connecticut) en otra familia de clase media. Empezó la universidad, pero no llegó nunca a terminarla porque vio claro que su futuro estaba ligado a la música y, como joven audaz, emigró también a Nueva York cuando la escena creada alrededor del CBGB ya declinaba y fue sustituida por la escena no wave donde despuntaron fugazmente grupos como Teenage Jesus & The Jerks o DNA. Antes de enrolarse en Sonic Youth, fue uno de los guitarristas de acompañamiento de la orquesta de guitarras ruidosas de Glenn Branca (muerto hace escasos días) y lideró The Coachmen. La conexión entre la reservada Kim y el locuaz Thurston, ambos actores conspicuos de la noche neoyorquina, fue inmediata. Así lo relatan ellos en Nuestro grupo podría ser tu vida de Azerrad: THURSTON: Tenía unos ojos preciosos y una sonrisa muy bonita. Además, era muy lista y parecía tener un intelecto sensible/espiritual. KIM: Tenía algo especial, desprendía ese aire de rebeldía infantil y bondad infinita. No tardaron mucho en irse a compartir gastos al “piso ferrocarril” de la calle Eldridge de Kim. Kim le enseñó a Thurston cómo moverse en los cenáculos sofisticados del dowtown neoyorquino y, a su vez, Thurston le enseñó a Kim a tocar el bajo tras una buena ingesta de música reggae. Una pareja cool y complementaria. Los amigos de la universidad que uno quisiera conservar para siempre. LOS DÍAS DE VINO Y ROSAS DE SONIC YOUTH Y DE KIM Y THURSTON ¿Se puede establecer una simetría vital válida entre la trayectoria de Sonic Youth y la vida en común de Kim y Thurston? Creo que sí. Desde 1984 hasta 1989, Sonic Youth, como uno de los grupos de referencia del indie americano, disfrutó de una fecunda productividad que se tradujo en discos memorables como Evol (1986), Sister (1987) o Daydream Nation (1988). Les tocó vivir la gran mentira reaganiana del amanecer americano pero, como suele suceder en una época de presidentes realmente malvados (Reagan en Estados Unidos, Thatcher en Reino Unido), le sacaron un rendimiento artístico enorme. El grupo será siempre más reconocido en Europa que en Estados Unidos y no conseguirán nunca ventas millonarias de sus discos debido a su intransigencia en hacer concesión artística alguna al mainstream. La peculiar estructura de sus canciones, su destreza en la afinación de guitarras (Thurston y Lee eran capaces de afinar más de una decena de guitarras antes de sus conciertos) y su proverbial inclinación a improvisar collages sonoros de extensa duración son su personal escudo de armas. No solo hacen buenos discos sino que gozan del respeto y admiración de artistas como Neil Young, Hüsker Dü o Mudhoney. Son años de intensa actividad y el tiempo les pasa entre estudios de grabación y giras continuas. Un estilo de vida incompatible con la formación de una familia. La química en el grupo es buena porque nadie posee un ego exacerbado y todos poseen un bagaje cultural amplio. Están familiarizados con la vasta tradición musical neoyorquina que comienza con The Velvet Underground y continúa con The Ramones y Television y son lo suficientemente listos para aprender de los errores cometidos por sus héroes musicales. Además, Sonic Youth triunfan cuando sus miembros están cerca de la treintena y, por suerte, son chicos maduros que no se drogan, no beben en exceso y no se dedican a destrozar habitaciones de hoteles. En consecuencia, el deseo de trascender tiempo y espacio, fin último de todo grupo de música que se precie, es una meta factible para un grupo con una infinidad de recursos musicales y de relaciones sociales. ¿Y la química entre Kim y Gordon? Deduzco que buena a raíz de lo que Kim cuenta en su autobiografía La chica del grupo: A lo largo de los años, Thurston y yo siempre coincidimos en los asuntos estéticos. Estábamos de acuerdo acerca de las portadas de los discos prácticamente todo el tiempo. La mayoría de las veces también éramos del mismo parecer en las mezclas. En las raras ocasiones en que nos peleábamos, se debía principalmente al modo en que me había tratado o hablado. Tras la publicación de Experimental jet set, trash and no star (1994), Kim y Thurston son padres de Coco Gordon Moore, una preciosa niña: acabará siendo alta y rubia como el padre y bella y sensible como la madre. Kim y Thurston, preocupados porque la niña crezca lejos de una ciudad estresada como Nueva York, compran una casa de varios pisos en Northampton, una ciudad residencial de Massachusetts. Sin ser demasiado conscientes, ambos están comprando un pasaje a un distanciamiento paulatino que se hará insalvable justo en el momento en que estalla la Gran Recesión (2007-2008). EL FINAL DEL VERANO LLEGÓ Y TÚ PARTIRÁS Y, efectivamente, como cantaba el Dúo Dinámico en el último capítulo de Verano azul, el final del verano llegó en 2011. Y si una historia de amor tan cool como la de Kim y Thurston, después de casi treinta años de matrimonio, salta por los aires, ¿no es lícito pensar que el amor perdurable no existe?, ¿no entran ganas de cantar a grito pelado “Me cago en el amor” de Tonino Carotone? Es como la pérdida definitiva de la inocencia en el doloroso tránsito de la adolescencia a la edad madura. Como Kim Gordon reconoce en el libro, Thurston es mejor padre que pareja. Sólo hace falta ver una foto de acompañamiento del disco Washing Machine, donde Thurston agarra amorosamente a la niña por sus piernecitas, para inferir que Kim puede tener razón. Kim nos relata que Thurston se acaba cansando de la tranquilidad de Northampton, ya que le recuerda demasiado a su adolescencia en Bethel. Thurston no es Thoreau y Northampton le debe parecer una especie de Walden opresivo que le impide liberar la testosterona acumulada. Thurston es una rata de alcantarilla que echa de menos una ciudad adicta a la acción como Nueva York y, hastiado de la monotonía conyugal, empieza una relación sexual de alto voltaje con una editora devorahombres. Thurston, como la mayoría de los artistas que han tenido una vida intensa, desea revivir aquello que en su momento le hizo sentirse especial, pero sin ser del todo consciente de que, a cambio, debe pagar un alto peaje por su osadía: perder a Kim, su compañera de viaje en la música y en la vida. Kim le descubre porque Thurston no sabe disimular su infidelidad. Es tan torpe que no es capaz de desembarazarse de comprometedores borradores de e-mail en su portátil. Kim le da varias oportunidades porque no quiere mandar al garete una historia de amor tan longeva como la suya y porque piensa en el bienestar emocional de Coco, su hija. Ambos hacen terapia para volver a juntar un balón de fútbol bastante descosido por las costuras, pero Thurston, como un yonqui (¿pero no se acuerda de su canción ‘Junkie´s promise’, dedicada a su amigo ya fallecido Cobain?), vuelve a reincidir en su loca historia de sexo con la editora. Kim y Thurston se separan. Y su tristeza es un poco la nuestra. Puedo compartir, palabra por palabra, un texto que una fan de Sonic Youth publicó en una revista y que la propia Kim traslada a su autobiografía. El extracto abreviado dice lo siguiente: ¿Qué puede ser más aterrador que una pareja que decide —tras treinta años en un grupo, veintisiete años de matrimonio, diecisiete años dedicados a criar a una hija— que se ha acabado todo? Siempre que a ellos les fuera bien, a nosotros nos iba bien también. Nota del autor: No quiero dejar de citar los dos libros en los que me he basado para escribir el artículo. Son:

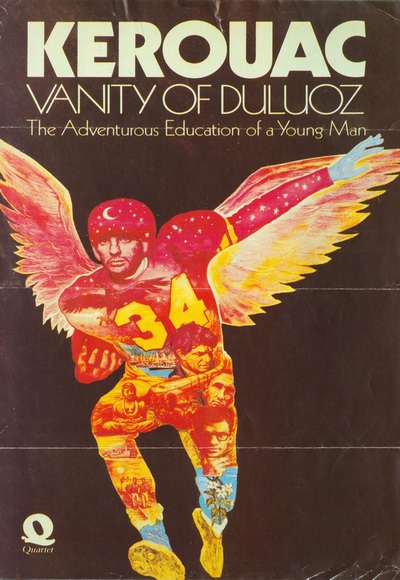

--La chica del grupo de Kim Gordon (Contra, 2015). --Nuestro grupo podría ser tu vida de Michael Azerrad (Contra, 2013). Capítulo dedicado a Sonic Youth. por JUANDE MERCADO Estos últimos meses soy presa fácil de una dulce y, a veces, hiriente enfermedad llamada “nostalgia por los años perdidos”. Estoy en una fase de mi vida en la que, sin ser viejo, acumulo ya suficientes horas de vuelo para poder mirar atrás sin ira, como cantaba Noel Gallagher, pero sí con algo de desazón porque, como de tanto en tanto le pasa a cualquier homínido pensante, pienso que pude haber sacado más rédito a aquellos de formación vital y de espíritu para ser mejor de lo que soy ahora (en todos los sentidos), con mis numerosos defectos y con alguna pequeña virtud que tímidamente asoma la cabeza desde el fondo. Mis últimas lecturas dan fe del proceso interior de melancólica remembranza del pasado por el que transito en estos momentos. Mi penúltimo libro ha sido el tercer volumen de K. O. Knausgard publicado en castellano con el significativo título de La isla de la infancia y mi último libro, el que me ha empujado, con cajas destempladas, a escribir estas líneas, ha sido La vanidad de los Duluoz de Jack Kerouac. Este libro, como bien dice Kerouac, es un libro que «trata de fútbol americano y guerra, pero cuando digo fútbol americano y guerra tengo que dar un paso más adelante y añadir: Muerte» (pág. 237). Tengo que confesar que los libros de Kerouac me producen una sensación parecida a la de esa canción de The Jesus and Mary Chain titulada ‘Everything’s allright when you’re down’. En otras palabras menos poéticas, cuando hay algo en mi vida que me parece manifiestamente mejorable, Kerouac me acompaña como un buen amigo y en sus libros encuentro sabios consejos para no morir de pena, hastiado por los deseos no cumplidos, como le pasó a él que murió a los cuarenta y siete años, totalmente alcoholizado y sintiéndose una nulidad en un mundo del que se había apartado voluntariamente un decenio atrás, unos años después de convertirse en una de las grandes sensaciones de las letras americanas tras la publicación de En el camino en 1957. Quién mejor que él mismo para expresarlo: «Un ESCRITOR (las mayúsculas son suyas) cuyo éxito, lejos de ser un triunfo como ocurría antiguamente, fue el preludio de su propia condenación» (pág. 11). No obstante, ¿qué es lo que convierte a La vanidad de los Duluoz en un libro de memorias de formación de un escritor que merece, a mi modesto entender, una relectura frecuente? Espero explicar el porqué en las próximas páginas. En primer lugar, quisiera aclarar que el libro es una larga carta explicativa de Kerouac a su tercera esposa, Stella Sampas, en la que le cuenta, como mejor sabe, es decir, mediante una estilo narrativo sencillo y ameno pero impregnado de un lirismo penetrante y de una nostalgia sabiamente esparcida (no estamos ante las típicas memorias de escritor “lameheridas”), quién fue durante el periodo que abarca desde 1935 hasta 1946 ese fantasma espectral que vegeta, a su lado, en su Lowell natal deseando una pronta muerte. Kerouac, según afirma un tío suyo sobre Leo, su padre, cuando este último fallece, es «demasiado ambicioso y orgulloso y loco. Supongo que tú eres igual» (pág. 329), y desciende de una estirpe de francocanadienses de ancestros marineros que se afincaron en Lowell, Massachusetts. Su padre, Leo, fue un impresor que deseaba que su único hijo varón vivo triunfara en la vida para demostrarle al mundo «la marca distintiva Kerouac»; mientras que su madre, Gabrielle, fue una mujer que trabajó en fábricas de zapatos y cuya principal obsesión fue mantenerlo entre algodones tras la triste muerte del hermano de Jack, Gerard, cuando el chico solo contaba nueve años de edad. Después de releer también ese fantástico libro titulado Kerouac y la generación beat de Jean-François Duval en el que este experto francés de la generation beat entrevista, entre muchos otros, a dos de las mujeres, Carolyn Cassady y Joyce Johnson, con las que Keroauc convivió, se llega a la conclusión inequívoca de que este solo quiso de verdad a su querida Mémère Gabrielle. Fue demasiado inconstante y bala perdida para querer a una mujer durante más de dos años seguidos y, leyendo extractos de su numerosa correspondencia con otros escritores beat, se deduce claramente que siempre privilegió su obra por encima de cualquier otra consideración material o sentimental. Como anteriormente he señalado, Keroauc se cría en una cerrada comunidad francocanadiense proletaria de Lowell hasta el punto de hablar solamente en joual, una especie de dialecto del francés originario de Quebec, hasta los cinco años. Kerouac nunca dejó de reivindicar sus orígenes de clase trabajadora y siempre huyó de cualquier cosa que pudiera parecerle un lujo superfluo, incluso después de triunfar a partir de 1957 con la publicación de varios títulos que durante años habían acumulado polvo en los cajones de diversas editoriales neoyorquinas. J. Johnson, una de sus novias, explica en Personajes secundarios que su primer encuentro con Keroauc fue una cita a ciegas organizada por Ginsberg en la que el escritor emblema de la generation beat, que por entonces tenía treinta y cuatro años, no tenía un céntimo y ella le tuvo que invitar a salchichas, patatas caseras y alubias con ketchup. Hasta la publicación de En el camino, su novela más célebre, todas las posesiones materiales de Kerouac cabían en una mochila y era costumbre en él utilizar máquinas de escribir ajenas para redactar sus propias obras. Pero esto es avanzarse a los acontecimientos. Gracias a su gran talento para el fútbol americano, Kerouac recibe a los diecisiete años una beca para estudiar en Columbia mientras por la tarde se entrena duramente practicando este deporte. Una vez más, quién mejor que el chico de Lowell para describir ese momento de su adolescencia: «…para poder llegar a ser una estrella de fútbol americano, primero en el instituto y después en la universidad, donde servía cafés y fregaba platos y me entrenaba hasta la noche y leí La Ilíada de Homero en tres días, todo al mismo tiempo» (pág. 11). Durante esa fugaz época, Kerouac se muestra como un ambicioso deportista dueño de una insobornable independencia de espíritu al rechazar de plano el espíritu gregario propio de los componentes de los deportes de equipo y vagar de forma solitaria por el campus de Columbia invirtiendo gran parte de su tiempo en la autoformación literaria que le brinda la espectacular biblioteca de Columbia o, en su defecto, malgastar su tiempo en dobles sesiones matinales de cine de arte y ensayo donde se empapa de cine americano y francés. Aunque es justo reconocer que no fue un hombre con un apego especial por el trabajo físico, el bello francocanadiense sí fue bastante disciplinado, trabajador y organizado en lo que se refiere a su obra escrita: no es casualidad que en la década de los cincuenta escribiera un montón de obras que vieron la luz a finales de esa década y principios de la siguiente. Su prosa, es verdad, tenía bastante de espontánea (acuñó el lema “First thought, best thought”) lo cual no quiere decir que sus obras adolezcan de reescritura. La hubo en muchas de sus obras. A pesar de su aparente brillante futuro como estrella de fútbol americano, su carrera se trunca por un doble motivo: por un lado, su entrenador le condena al banquillo pese a ser el delantero más rápido del equipo (o eso dice Kerouac que a lo largo del libro alardea de su sempiterna vanidad) y, por otro lado, sufre una grave lesión de rotura de tibia que le impide jugar durante muchos meses. Como no hay mal que bien no venga, el bardo de la generation beat no dejará de formarse como futuro escritor y lee sin parar todo lo que le cae en las manos, desde Dostoievski hasta H. G. Wells, sin olvidar una influencia fundamental: la literatura que ensalza la belleza paisajística americana de Thomas Wolfe y que, junto a la irrupción de Neal Cassady en su vida, fue un motor fundamental para lanzarle a la carretera y recorrerse de costa a costa todos los Estados Unidos de América. No hay que olvidar que él y Cassady, aunque no fueron los pioneros en descubrir un vasto país como Estado Unidos (sucesivas olas de colonos descendientes de europeos habían avanzado hacia al oeste en busca de tierras de labranza durante los dos siglos anteriores), sí, en cambio, fueron precursores en el arte de viajar para profundizar en el autoconocimiento espiritual que les llevase a la “nueva visión”, mística expresión que Kerouac/Ginsberg solían utilizar con bastante frecuencia para referirse a la búsqueda interior mediante la aprehensión del arte. Aunque Leo Kerouac manifiesta su absoluta contrariedad ante la decisión de que su Jack deje el fútbol americano, su hijo rompe con Columbia y, en consecuencia, pierde la beca que le permitía estudiar en dicha universidad, y se lanza, a tumba abierta, a saciar sus apetitos de libertad y aventuras. Para ello, se alista en la Marina, en plena II Guerra Mundial (1942), trabajando como marmitón en el Dorchester, un barco que tiene encomendado construir una pista de aterrizaje en Groenlandia. En este y en otros viajes transoceánicos posteriores como el que efectuó en un barco que almacenaba explosivos en sus bodegas con destino Liverpool, Kerouac homenajea a sus antepasados marinos y escribe su primera obra de cierta enjundia con el (permítanme) bobalicón título de The sea is my brother. Pero el chico, espíritu independiente donde los haya, se cansa de la disciplina que supone la obediencia debida a los mandos militares y, primero, en un encontronazo con el dentista y, después, en una notable insubordinación mientras hace instrucción, es castigado y enviado a un hospital psiquiátrico militar. Al final, tras convivir con algunos locos de atar, consigue licenciarse de la Marina y emprende el camino de vuelta a casa. En Nueva York le espera una doble morada: en una, su padre y su madre, en Ozone Park (Queens) y, en la otra, la que sería después su primera mujer, Edie, le acoge en su apartamento, cerca del campus de Columbia y centro de reunión donde no mucho tiempo después Ginsberg, Burroughs y Keroauc mantendrán veladas intelectuales de alto voltaje en la que unos analizarán los escritos del resto y viceversa, además de convertirse en destacado lugar de encuentro para la celebración de orgías y consumo desaforado de marihuana y bencedrina. El pasote de esos años (1943 y 1944) le pasa factura a Kerouac que adelgaza de forma notable debido a sus excesos con la bencedrina y tiene que ser internado en un hospital de Queens con el consiguiente enfado de Mémère Gabrielle, antisemita convencida, que le echa la culpa de todo lo sucedido al bueno de Ginsberg. Pero, ¿cómo consiguen conocerse esos tres escritores (Kerouac, Ginsberg y Burroughs) que iniciaron nuevas temáticas e innovaron notablemente en el lenguaje narrativo de las letras americanas durante la segunda mitad de siglo XX? La alcahueta que facilita el encuentro de todos ellos es Edie, novia de Kerouac por esa época, quien conoce en Columbia a Lucien Carr, un rubio descarado poseedor de un gran atractivo físico, cuyo linaje aristocrático procede de Nueva Orleans. Carr, que ya conoce a Burroughs, entabla amistad con un joven judío que estudia derecho laboral en Columbia llamado Allen Ginsberg. Carr y Kerouac, a pesar de sus diferencias de clase social, congenian bien por las irrefrenables ganas de beberse hasta el último minuto de sus existencias y se convierten en inseparables amigos de juerga y en compadres intelectuales. A través de Carr, Kerouac conoce también a Burroughs y a Ginsberg. En primera instancia, Kerouac logra una relación intelectual más intensa con Burroughs que, a pesar de ser nueve años mayor que él y aun siendo una persona de talante frío y distante, envidia secretamente esa bohemia locuela de Keroauc que le impele a lanzarse a la mar a bordo de cualquier barco que le aceptase como marinero. Kerouac lo rememora así en La vanidad de los Duluoz: «—Eso sería propio de esquiroles. A Will (Burroughs) se le quedó grabada aquella frase y, al parecer, consideró que era una afirmación de orgullo procedente de mis experiencias tabernarias» (pág. 250-251). No tiene tampoco desperdicio el primer encuentro Kerouac/Ginsberg en casa de Edie. Un almibarado gafotas judío de diecisiete años se cohíbe ante una muestra racial de machismo francocanadiense cuando el primero irrumpe en el piso de Edie. Kerouac otra vez en La vanidad de los Duluoz: «—¿Cómo está la cena, joder? —le grité a Johnnie (Edie) porque eso era precisamente lo único que tenía en la cabeza en el momento en que entró Irwin Garden (Ginsberg). De resultas de eso, Irwin tardó años en superar cierto miedo al malhumorado artista del fútbol americano que gritaba pidiendo la cena sentado en la silla de amo de casa» (pág. 260). Sin embargo, Ginsberg, que fue un astuto hombre de letras y un respetable gurú intelectual capaz de seducir con su indudable magnetismo personal a millares de jóvenes que durante los sesenta y los setenta abrazaron la fe del hippismo y del budismo, también fue el mejor agente literario que Kerouac tuvo en la década de los cincuenta cuando comenzaron a acumulársele muchos manuscritos sin publicar (pienso sobre todo En el camino, Visiones de Cody y Doctor Sax) porque fue Ginsberg el encargado de presentarse en las sedes de las editoriales neoyorquinas a vender las bondades de las novelas del francocanadiense y porque Ginsberg, en todo momento, le alentó a seguir con la búsqueda impenitente de la “nueva visión”, entelequia que ambos profesaron con tozuda vehemencia. Resulta paradójico que Ginsberg, cuatro años más joven que Kerouac y con una poesía fuertemente influida por la prosa lírica de este, consiguiese el éxito un año antes que él con la publicación de Aullido (1956), uno de los poemarios de referencia de la contracultura americana. Y, ¿qué consecuencias tiene la publicación de En el camino en la vida de Kerouac? Durante la segunda mitad de los cincuenta se va tejiendo una red de hastío vital en gran parte de la juventud urbana de las grandes ciudades americanas que, con el paso de los años, muta en un fenómeno de masas que solo puede ser contenido, a través del empleo de malas artes (principalmente, invadiendo las calles de heroína a precios asequibles), durante la administración Nixon, a principios de los setenta. En el cine, películas como Salvaje (1953) o Rebelde sin causa (1955) comienzan a proyectar una imagen diferente de la imagen estereotipada del americano universitario feliz e ingenuo cuyo máximo anhelo es entrar en una cofradía universitaria. En literatura John Clellon Holmes causa cierta conmoción en el ambiente underground americano con la publicación de Go (1952) y se anticipa al éxito de Kerouac que durante esa época escribe borradores de En el camino (el mito de que escribió dicha obra en pocas semanas es falso. Lean, por favor, la entrevista a Carolyn Cassady en Kerouac y la generación beat. En 1956 City Lights, una editorial y librería creada por otro poeta del entorno beat llamado Lawrence Ferlinghetti, publica Aullido de Ginsberg, que es calificado de obsceno y llevado a los tribunales en los últimos estertores de la caza de brujas maccartiana. Estas dos obras son los precedentes inmediatos de En el camino, publicada por Viking Press en 1957, que consagra de la noche a la mañana a un autor que solo había conseguido publicar un libro titulado La ciudad y el campo en el ya lejano 1950. Gracias a la reseña de un crítico del New York Times, aparecida el 5 de septiembre de 1957, Kerouac pasa de ser un perfecto desconocido a ser el escritor joven más prometedor de su generación llegando a ser comparado con el siempre omnipresente Hemingway. Cierto es que no todo el gremio de escritores acoge de buen grado la publicación de una novela tan singular como En el camino y, así, una lengua viperina como la de Capote califica la obra como «mecanografía y no como escritura». No obstante, un extracto de la crítica de Gilbert Millstein no deja ningún género de dudas sobre la trascendencia profética que dicho reseñista encuentra en la obra y que el paso de los años ha conseguido atestiguar. Dice así: En el camino es la segunda novela de Jack Kerouac, y su publicación es un acontecimiento histórico en la medida en que el descubrimiento de una auténtica obra de arte reviste una trascendencia vital en una época en que la atención se ha fragmentado y la sensibilidad ha quedado embotada por los superlativos de la moda. J. Johnson, que en 1957 es la novia de Kerouac, narra en Personajes secundarios la hecatombe personal que supone el éxito inmediato para Kerouac y que él no sabe gestionar de la misma manera que Kurt Cobain, veinticinco años después, tampoco sabrá hacerlo. En la entrevista que Duval le hizo para Kerouac y la generación beat en 1996, ella acertadamente esgrime que si en ese momento hubiese tenido un lugarteniente fiel como Ginsberg, muy hábil en las tareas de intermediación con la prensa y que, en aquella época, se encontraba en la lejana Tánger, tal vez hubiese podido sobrellevar mejor los sinsabores de convertirse en una celebridad. En los meses posteriores a su éxito, Kerouac que tan solo persigue el reconocimiento literario y rechaza de plano ser el líder generacional de lo que, de forma poco atinada, se da en llamar “beatniks”, comienza a beber como una cuba y cada aparición en televisión y cada entrevista en prensa escrita se convierten en un suplicio insuperable para un escritor cuyo discurso mediático queda limitado a un reguero de palabras patéticas e inconexas, impropias de un autor dotado de una hermosa prosa rezumante de energía vital y positivismo. Su paulatino pero irreversible descenso a los infiernos parece ya un hecho incontestable. En 1948-1950 Kerouac era una alegre peonza que recorría los Estados Unidos con ese loco del volante y géiser de energía que era Neal Cassady, mientras que el Kerouac de principios de los sesenta es un amargado que se refugia con Mémère Gabrielle ya sea en San Francisco, Lowell o Florida bebiendo cantidades ingentes de vino californiano, incapaz de concebir una alternativa mejor a su autodestrucción. Aun viendo, de cuerpo presente, que comienzan a publicarle todos los manuscritos que ha ido acumulando desde 1948 hasta 1957 y que puede vivir de los royalties y anticipos que comienzan por fin a materializarse, el escritor francocanadiense es un ser desgraciado que rompe con su pasado, sus amistades y su círculo literario para languidecer tristemente hasta el día de su muerte, acaecida en 1969. En sus últimos años de vida, critica de forma despiadada a la contracultura americana que germina durante la década de los sesenta y que le concede una segunda vida a personajes como Neal Cassady que, tras el divorcio de su mujer y el cumplimiento de una condena carcelaria, se convierte en el conductor oficial del autobús escolar de los Merry Pranksters de Kesey. Kesey y los suyos, en su famoso viaje de costa oeste a costa este de 1964 para promocionar la segunda novela de Kesey, le rindieron tributo a Kerouac en lo que fue un desafortunado encuentro: esos locos drogados de los Pranksters le anudan una bandera americana en el cuello a un alelado Kerouac sin ser del todo conscientes que más que un homenaje es una broma carente de toda gracia (hay fotos sobre la broma). Kerouac cierra La vanidad de los Duluoz con unas palabras proféticas dirigidas a Stella Sampas, su última mujer, que presumen su triste fin: Ninguna generación es nueva. No hay nada nuevo bajo el sol. Todo es vanidad. Olvídalo, mujercita mía. Vete a la cama. Mañana será otro día. Hic calix! Eso, en latín, significa: “Aquí está el cáliz”, y asegúrate de que en él hay vino (pág. 330). BIBLIOGRAFÍA

--La vanidad de los Duluoz de Jack Kerouac (traducción de Mariano Antolín Rato), segunda edición de “Compactos Anagrama” (2009). Uno de los últimos libros de Kerouac, dedicado a su tercera mujer, Stella Sampas, publicado en 1967, dos años antes de morir. --Personajes secundarios de Joyce Johnson (traducción de Marta Alcaraz), Libros del Asteroide (2008). Joyce Johnson era la novia de Kerouac cuando este se convirtió en una celebridad literaria tras la publicación de En el camino. --Kerouac y la generación beat de Jean-François Duval (traducción de Francesc Rovira), “Crónicas Anagrama” (2013). Libro que es un compendio de entrevistas, realizadas por este periodista especializado en la generación beat, entre otros, a Carolyn Cassady (exmujer de Neal Cassady y amante de Kerouac), a Joyce Johnson (novia de Kerouac), a Ken Kesey (escritor y promotor de la contracultura americana) y a Allen Ginsberg (poeta fundamental para entender a la generación beat y amigo de Kerouac desde los inicios de su carrera). por JUANDE MERCADO Es una obviedad que setenta años de comunismo no se entierran tan fácilmente como a los profetas del libre mercado les gustaría hacernos creer. Naomi Klein ya los retrató tal y como eran en su ya tristemente olvidado La doctrina del shock. En un lapso tan largo de tiempo (setenta años no es moco de pavo), los ciudadanos adquieren unos automatismos mentales y unos patrones de conducta que cuesta Dios y ayuda erosionar. Al igual que sucedió en España, donde de forma ignominiosa estuvimos cuarenta años bajo el yugo fascista de los vencedores de la guerra, la sociedad civil en Rusia sigue aún secuestrada por una autocracia putinesca disfrazada de democracia de mercado. Los “Órganos”, las fuerzas de seguridad del Estado, siguen conservando un poder omnímodo en este vasto país y cualquier espíritu libre que ha denunciado al Sistema o bien ha sido “invitado” a emigrar (acordémonos de la patada en el trasero del Politburó brezneviano a Solzhenitsyn) o bien ha sido asesinado en circunstancias sospechosas (A. Politkovskaya quizás es el caso más sangrante). Aunque hacerse un hombre en un régimen rancio y patético como el franquista no tuvo que ser nada edificante, sospecho que aún tuvo que ser peor crecer con la mística falsa de la patria del proletariado enarbolada durante los años de reinado de un sátrapa georgiano. Nuestro protagonista, Edward Limónov, tuvo la desgracia de nacer en Járkov en el lejano 1943, en plena II Guerra Mundial, hijo de un chequista, fiel servidor del régimen estalinista. Entre los muchos méritos que jalonan la trayectoria de un literato aventurero como Limónov, destacaría como su mayor logro la tenencia de una hoja de servicios digna del Kurtz de Coppola en un país tan gris y plomizo como tuvo que ser la Unión Soviética de la segunda mitad del siglo pasado. En un país en el que estaba prohibido exhibir una individualidad poderosa porque el propio régimen educaba a sus retoños en la obediencia ideológica debida, el caso de Limónov debería de estudiarse en las universidades como ya se hace con el caso Inditex en las escuelas de negocios. LIMÓNOV: UN CORAZÓN SALVAJE EN EL PAÍS DE LOS SOVIETS Limónov, antes de convertirse en pandillero conflictivo adicto a las borracheras descomunales (alardeaba de beberse un litro de vodka en una hora), quiso emular a su padre chequista. Por suerte para él, sus problemas con la vista le impiden siquiera hacer las pruebas de acceso a los “Órganos”. Siendo adolescente, tiene bien claro que su objetivo en la vida es ser un verdadero hombre de acción y a tal empeño dedica todo su talento y energías. Para cumplir tal objetivo, se convierte en miembro de una pandilla de outsiders de extrarradio que le enseñan a robar, a emborracharse y a meter mano de forma baturra a toda chica que se ponga a tiro a la vez que comienza a escribir sus primeros versos, en las antípodas de la poesía rusa en boga muy dada a la vena sufriente-masoquista. A sus catorce añitos, su Ucrania natal se le queda pequeña y se va a vivir a Moscú con su primera pareja y, en poco tiempo, despunta dentro del mundillo underground moscovita. Un buscavidas osado como él tiene hambre de vida y éxitos y su poderosa personalidad es un imán para las mujeres. Si su primera pareja Anna es una “gorda desaliñada con problemas de equilibrio emocional” (según se puede leer en la biografía de Carrère), la segunda, Elena, es una diosa morena con un cuerpo espectacular, adicta al sexo, y con quien emigrará a Estados Unidos cuando sea expulsado del país. Al igual que ilustres literatos rusos como Solzhenitsyn o Brodsky, Limónov es “invitado” a salir del país. Tiene ese raro sentido del humor que le induce a medio ligarse a la nieta de Andrópov, jefe supremo del KGB, para que le chive datos del informe secreto sobre él y, naturalmente, el veredicto no deja lugar a dudas: “elemento antisocial, antisoviético convencido”. UN PASEO CON LIMÓNOV POR EL LADO SALVAJE NEOYORQUINO Instalado en Nueva York con Elena el mismo año (1974) en que también es expulsado Solzhenitsyn, aparte de vivir ese momento irrepetible de eclosión musical y vital del Nueva York de aquella época, Limónov consigue un empleo en un periódico para emigrados rusos. Sin embargo, en poco tiempo, pierde el trabajo y su historia de amor con Elena se va al garete cuando descubre que esta le está siendo infiel. Es entonces cuando cae en un pozo de desesperación que le lleva a estar la mayor parte del tiempo ocioso y borracho (algo inconcebible en un hombre de acción como él) e, incluso, como si fuera una buena letra del Lou Reed del Transformer, prueba a mantener relaciones homosexuales con negros. Ese periplo de desorientación vital lo describirá con pelos y señales en su primera novela autobiográfica titulada Soy yo, Édichka que, recientemente, acaba de publicar Marbot Ediciones y que, en su edición francesa, fue titulada con el efectista El poeta ruso prefiere a los negrazos. Con posterioridad, su suerte cambia cuando conoce al ama de llaves de una mansión propiedad de un millonario que le ayuda a convertirse en mayordomo de la misma. Este episodio, profusamente contado en otra de sus novelas americanas que responde al nombre de Historia de un servidor es un pequeño tratado de picaresca en el que Limónov, convertido en amo y señor de la casa, se dedica a cultivar los placeres más exquisitos del capitalismo DSK (*): bebe las botellas de vino y fuma los puros de su señor sin recato alguno además de follarse entre sábanas de seda a toda jamelga americana que se le ponga a tiro. ____________ * Dominique Strauss-Kahn. LIMÓNOV SE CONSAGRA COMO ESCRITOR EN FRANCIA Hastiado por no poder colocar ninguno de los libros escritos durante su periplo americano, Limónov atraviesa de nuevo el Atlántico y se establece en París gracias a los buenos oficios de su agente que maniobra para que le publiquen en francés Soy yo, Édichka. En el país galo, muy dado a la deificación de todo lo que es novedoso, se convierte en pocos años en una especie de literato punk que, aun no logrando grandes ventas de sus libros, es toda una celebridad para jóvenes escritores emergentes, entre ellos Carrère, quien ha escrito una biografía con notable éxito internacional. No obstante, Limónov, un nacionalisto ruso ultramontano, poco sentimental y firme apologeta del legado estalinista, vuelve a su país cuando se disuelve la Unión Soviética y allí, cual Pablo que cae del caballo, cambiará definitivamente su perfil: se convertirá en un activo agitador político relegando su faceta de escritor a un segundo plano. LIMÓNOV: EL AGITADOR POLÍTICO AMANTE DE LAS CAUSAS PERDIDAS A principios de los noventa, un Limónov que roza la cuarentena, se convierte en aquello que siempre soñó y que las circunstancias de la vida aún no le habían permitido ser: un héroe romántico que busca desesperadamente la acción. No duda en apoyar al ala serbia ultranacionalista cuando estalla la guerra de Yugoslavia y se hace íntimo de un señor de la guerra como Arkan, un loco asesino demasiado parecido al protagonista de Underground de Kusturica. A su vuelta a Rusia, participa activamente en un golpe de Estado fallido contra Yeltsin, funda una revista underground llamada Limonka (“granada” en ruso) y funda también, junto a un filósofo fascista de salón llamado Duguin, el Partido Nacional Bolchevique. Este partido, una amalgama extraña de nostálgicos del comunismo con cierto discurso y postureo fascista y creadores de lemas tan penosos como “Stalin, Beria, Gulag” es con diferencia la creación limonevsca de más difícil digestión. Para seguir abonando el campo con más estiércol, también es hiriente que Limónov casi llevase a término una alianza con el populista fascista Zhirinovski para concurrir juntos en una de las últimas elecciones del siglo XX en Rusia. Parecía que no podía caer más bajo pero Limónov, un enamorado de Asia Central, una vez ilegalizado el Partido Nacional Bolchevique, se va a una casa aislada de un pueblo perdido de Kazajstán con otros compañeros de partido a hacer vida comunal. Aunque los servicios de seguridad rusos les caen pronto encima y los acusan de ser un grupo terrorista, en el registro del inmueble solo les pudieron incautar un par de escopetas de caza. No obstante, a Limónov le cae un año de prisión preventiva y cumple otros dos más de prisión antes de ser liberado. ¿POR QUÉ HAY QUE LEER A LIMÓNOV? En primer lugar, Limónov es el escritor ruso más “especial” que ha dado ese país en el último siglo. Si Shalámov y Solzhenitsyn son los escritores que denunciaron la gran estafa que fue el régimen soviético relatándonos las penosas condiciones de vida de los presos en los campos de trabajo forzados, Limónov, egocéntrico y romántico a partes iguales, es un verso libre que provoca su salida de un régimen opresivo por naturaleza para vivir su vida y, de paso, siempre en primera persona, ofrecérnosla mediante una obra tremendamente genuina e inclasificable. Un señor que ha conocido el Nueva York bohemio de finales de los setenta, un señor que ha sido un don nadie viviendo en hoteluchos para perdedores para, poco después, emerger y disfrutar de los máximos placeres que ofrece el capitalismo americano, un señor que ha ido cincelando su vida hasta convertirla en una obra de arte peculiar y excitante pero nunca acabada, que ha vivido la guerra de Yugoslavia en el frente y que ha intentado cambiar el rumbo político de su país mediante la acción política pura y dura (y, casi siempre, descabellada) es un señor que se merece un epitafio con letras de oro en su lápida. Aparte de su atractiva peripecia vital, no hay que olvidar que, al igual que hicieron Kerouac, Bukowski y muchos otros más, toda su obra es eminentemente autobiográfica y sus libros, aparte de entretenidos, son tiernos y salvajes al mismo tiempo, con el lenguaje directo y sencillo de las buenas canciones punk. Last but not least, su escritura nos enseña lo mejor y lo peor de todas las vidas ejemplares que se precian de serlo: una narración a tumba abierta de una persona con claroscuros vitales y emocionales que no tiene miedo a mostrar lo más escabroso de sí mismo pero, a la vez, se jacta de poseer una individualidad poderosa, capaz de perseguir con valentía y temeridad todo lo que la vida ofrece pero que no todos se atreven a tomar.