|

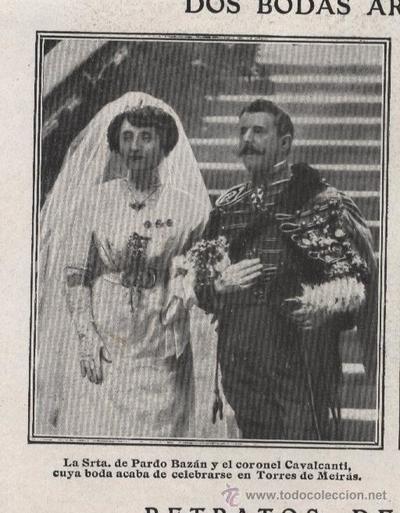

por BELÉN LÓPEZ MARÍN No soy digna siquiera de escribir su nombre, el de Emilia, mucho menos de intentar un razonamiento de crítica literaria que más les pueda perjudicar que beneficiar a su memoria y a su legado. Ojalá más especialistas y mejores que yo empujaran estas ideas mías en la dirección en que quiero hacerlo hoy, pero ni las verdades, ni las voluntades ni las acciones ajenas dependen de una, sino tan solo las propias; conque vayamos, sin más lamentaciones y con la mayor prestancia posible, a la cuestión que palpita en el fondo del artículo que tienes ante tu vista, alma lectora. Hace muy pocos años, en 2014, se estrenó en La Coruña una adaptación teatral hecha por Pedro Víllora de la novela Insolación, obra de la genial gallega publicada en 1889. El montaje viajó con bastante éxito y repercusión por España y otros lugares del mundo entre esa fecha y 2016. En provincias, y tratándose en mi caso de una filóloga distraída con familia y profesión, este remover de la novela solo me la ha puesto encima de la mesa mediado 2018 y sin haber visto el montaje. No está mal, me lo perdono, pero únicamente yo comprendo hoy hasta qué punto me habría gustado verlo, porque tengo la sensación de que constituyó la verdadera presentación en sociedad de Emilia, su consagración en la entrada al futuro por la puerta del siglo XXI: para su puesta de largo en el accidentado XX ya tuvimos Los pazos de Ulloa (1886). Como la vida sigue, después, en días sucesivos, leyendo al respecto aquí y allá, mirando algunos vídeos disponibles en Youtube, como documentales y una entrevista al adaptador —el texto no está disponible—, y artículos antiguos de la prensa digital, me encuentro comentarios que se pueden resumir en una idea que, al parecer, todo el mundo comparte sin discusión, ni matización, ni un más allá o un más acá, incluida la Wikipedia, esto es: Insolación, de Emilia Pardo Bazán, es una novela escrita a la contra de la moral sexual imperante en el siglo XIX en España, especialmente la aplicable a las mujeres de las clases altas. En efecto, lo es, y mucho, y a la escritora gallega le salió muy bien, y el tema merece que nos detengamos unas líneas en él como comprobarás, persona lectora, si perseveras, a partir del párrafo siguiente. Porque ahora, en este momento, lo que quiero oponer a esta reducción es que ignora que la novela, además, es mucho más, y en extremo trascendental, verbigracia, una pieza clave en la historia de la literatura, y eso también merece consideración y desarrollo y es, por ende, el grano de toda esta paja. Si resistes unos minutos progresando a lomos de estas líneas, encontrarás que esto también lo explico, aunque después, y que lo hago con claridad y profusión de argumentos y citas poco difíciles como corresponde a una estudiosa de segunda. Ojalá te agrade. Insolación como desafío a la moral sexual decimonónica. Tanto es así y en tan gran medida la autora consiguió su propósito de hacer retemblar la moral sexual aplicable a las mujeres de posición de la época que, en su momento, el libro hasta fue tachado de pornográfico, y se ha trabajado bastante en tiempos recientes para que se lea poco. Esta injusta valoración, junto con las consabidas de Emilia como escritora de lo desagradable, descarnada, que se regodea en lo negativo, han perjudicado notablemente la fama de este enorme talento de nuestras letras, que es mucho más que la autora de la brillante Los pazos de Ulloa, un texto extraordinario, de cartón muy bueno, que apunta una importante desviación del esquema naturalista básico, pero que no deja de ser la cómoda convención donde recluir y mustiar la imagen de una figura creativa mucho más poderosa. Si pensamos que la mismísima Carmen Polo, otra gallega famosa, esta de adopción, ocupó en 1938, y no por casualidad, el lugar de señora del Pazo de Meirás, y que, al parecer, ella personalmente, según leyenda, se encargó de destruir las cartas que aún resistían en la biblioteca personal de Emilia, y que lo hizo solo para que permanecieran ocultas las relaciones de la antigua inquilina con los intelectuales de su tiempo, varones santos cuya imagen había que proteger, nos daremos cuenta de hasta qué punto toda ella fue, y seguramente sigue siendo, además de genial, una vergüenza, un escándalo para algunos sectores en Galicia y en España, y de que, al igual que le ocurre a Cervantes, al respecto, el poder prefiere, aún hoy, cuando los insultos no funcionan, la mixtificación, y la mitificación con estatuas y museos, mausoleos y temarios, la fría piedra de las bibliotecas y pedestales de lujo, todo en pro del apartamiento de la bestia, de la propagación de la idea de que la genialidad es difícil, imperturbable, inaccesible y está bien venerarla. Pero de lejos, desde el desconocimiento. Con el Pazo, la familia Franco se quedó también con la biblioteca personal y con materiales inéditos de Emilia que, a sus nietas, no les fue permitido recuperar. Igual que operó la Iglesia medieval con los textos del mundo clásico y del árabe, aquella primera dama nuestra destruyó, o custodió o escondió materiales valiosísimos. Tal vez, alguien reservara algunos a la mirada de la señora de Franco antes de que el régimen pudiera extender sus garras sobre ellos y, con gran anonimato, esa persona o sus descendientes, nos los regalen algún día. Hay una balanza que quedaría mejor nivelada en la historia, ya que están publicadas, por ejemplo, las cartas que Emilia dirigió a Galdós, algunas muy amorosas, y en las que apreciamos la humanidad de esta gran señora; pero están perdidas las que el canario y otros amantes y compañeros le dirigieron a una escritora que merecería que apreciáramos hoy, fehacientemente, cómo estos señores importantes perdieron también la solemnidad por el arte o por las carnes de Emilia. Sí, así es, se puede estar de entrada de acuerdo con la contractura arriba mencionada, muy interesante por otra parte: Insolación es una novela innovadora, transformadora, no tanto de crítica —porque la crítica siempre encierra algún tipo de acritud— como de ingeniería social, de propuesta de evolución. Presenta una amabilísima ficción amorosa, si vieja en sus voladizos, novedosa en la arquitectura de sus cimientos; y dirigida a abrir una espita, convertible en imparable brecha o boquete, en las cerradas mentes de su tiempo —que es el nuestro—; una ventana por donde escapara la rica imaginación humana hacia horizontes más modernos, hacia espacios mucho más amplios, hacia posibilidades muy escasamente exploradas por la literatura. Es muy probable que en la vida real se produjeran situaciones y relatos personales muy semejantes a los que podemos leer en la novela, pero estas situaciones no habían entrado en la ficción, o no así, por decoro, y menos de la mano de una mujer. Del mismo modo que el anónimo o anónima autora del Lazarillo, y del mismo modo que Teresa, Juana Inés, Cervantes, y también Rojas, Moratín, Galdós, Unamuno, Valle y Lorca, iniciaron caminos de genialidad fabulando asuntos viejos en focos nuevos —que lo fueron en sus siglos— y en nuevos moldes, así también Emilia Pardo Bazán fabuló en contra de las poéticas imperantes, en su caso, rompiendo las reglas del decoro aplicables a las mujeres. Todas estas figuras nuestras eran movidas por motivaciones y fines muy parecidos: sensación de fracaso, reacción frente a la injusticia, desengaño, búsqueda del prestigio y la gloria literaria que les proporcionasen un lugar de influencia en la sociedad, poderosa intelectualidad desde los márgenes sociales. Esos márgenes sociales se concretan en el hecho de que unos eran cristianos nuevos; otros, sospechosos de serlo; otros, homosexuales; otros, ni se sabe; las otras eran mujeres… Emilia era mujer y tenía intensas conciencias de clase y de género, y olvidar eso, al leerla y estudiarla, es un gran error. Según hemos visto, su literatura fue reprobada y censurada físicamente, velada intencionadamente mediante la propagación de calificativos que no son ajustados, o ni siquiera razonables. Y esto sigue ocurriendo: ¿quién no se guarda ahora mismo, en este momento, un prejuicio negativo ante la firma de Emilia que le impele en sentido contrario al seleccionar sus próximas lecturas? Y, sin embargo, en honor a la verdad, y a la justicia poética universal, Insolación no fue censurable, ni pornográfica, ni difícil, ni desagradable: lo único que desagradaba a algunos en este libro es que lo escribió una mujer; desagradaba ayer, desagradó anteayer y desagrada hoy. Clarín la condenó nada más publicarse: pornografía. Clarín, el influencer mayor del reino, autor de múltiples cuentos sin sal y dos novelas androfílicas, restañantes como plomo; pocos libros y de una indiscutida calidad literaria, acerca de los cuales, el profesor Antonio Enrique ha escrito, por fin y con muy buen criterio, que están sobrevalorados; y muchos artículos con críticas y sentencias, además de sus tesis y ensayos sobre derecho, materia en la que era experto. ¡Qué bien escriben los malos! Al parecer, la sentencia fue firme y la condena impuesta por Leopoldo, que no estaba solo, se produjo a perpetuidad, sentando un horrible prejuicio que hoy no terminamos de superar: ese rechazo irracional y heredado hacia la figura personal e intelectual de Emilia. Es feo, no es decoroso que una dama escriba, que encima escriba muy bien, mejor que los hombres, y que además escriba “eso”. Son indecorosos, en su caso, enunciado y enunciación por igual, o por más decir, ambas faltas se potencian la una a la otra. La historia, la story de Insolación no merece, según los buenos, la calidad que le confiere Emilia, porque no se aviene a las normas no escritas que proliferaron en el XIX como espuma. Insolación no es una novelita mal escrita con dos enamorados que se besan y se tocan de forma explícita para regocijo secreto de gentes sedientas y enclaustradas; si fuera eso, sería una novela erótica respetable. Tampoco es tragedia, como las grandes del momento y, por demás, no ofrece una interpretación sobre lo femenino al uso de los tiempos, de tal modo que ella terminase, víctima de su angustia moral, suicidada, asesinada, enferma, loca, alcohólica... Insolación es una gran ironía, una antífrasis radical al modo cervantino, comenzando por el título: ¿El amor de una persona seria, del norte, hacia un andaluz simpático y gracioso, hermoso, solo se puede comprender desde el trastorno mental transitorio que produce una insolación? ¿Ese es el condicionante —que suena engañosamente a naturalismo— principal de toda la novela? En absoluto. Emilia nos pone a jugar, como Cervantes, desde la línea uno, y nos cuenta que, muy al contrario, el amor es cuerdo sobre todo si es así: natural, simple, una respuesta espontánea a la biología que se ofrenda por gusto y por cultura a la sociedad. Siguiendo con Emilia, es significativo que la cátedra que ocupó en la universidad fuera creada para ella y que accediera sin examen, sin competir con otros aspirantes a los que habría podido humillar siendo derrotados públicamente por una mujer. Quisieron evitar esa vergüenza a los demás, por decoro también. Parece bastante impensable e improbable que esta decisión de las autoridades académicas se llevara a cabo en una proto-política de cuotas. El caso es que, como decíamos, todos estos datos y requiebros vienen a cuento porque la obra de Emilia desluce especialmente por pertenecer a la pluma de una dama. Como desluce engañosamente su cátedra a dedo. Desluce de igual modo que si Crimen y castigo lo hubiera escrito una rusa en lugar de un ruso. Piénsalo, persona lectora. ¿A que no es lo mismo? Pues esto le pasa a Emilia. Lo expresaré en forma mucho más argentina: esta circunstancia biológica suya, lo de ser mujer, unida a las estructuras sociales que no han sido superadas, aún lastran el despegue y el éxito que ella merece, sumida como está nuestra sociedad en la inercia y en la herencia de la crítica decimonónica; dejemos descansar al siglo XX. Y también viene a colación porque su vida y su obra demuestran que ninguna mujer debería olvidar que es una mujer a la hora de escribir, y tampoco que su maestría y su genialidad, seguramente, dependerán de cómo haga intervenir la feminidad en su obra, siendo consciente, además, de que por muy bien que lo haga, por muy grande que sea el objetivo alcanzado, será muy difícil que sea considerada al nivel de sus colegas hombres, de tal manera que su mejor libro, probablemente, será, como mucho, considerado la genialidad puntual de una sujeta de la segunda dimensión literaria, la Weltliteratur de un universo paralelo: el femenino. Mejor esto que ser complaciente con el poder y con la tradición por un puñado de entrevistas y de euros. Sigamos. Insolación como obra sobresaliente de la Weltliteratur. Y llegamos por fin al núcleo del ensayo que, en buena hora, ya medias en lectura, ente leyente. Decíamos al principio que aquella caracterización presentaba un problema y ha llegado el momento de sacarlo a la luz del corriente y quién sabe si de los venideros siglos: ignora hasta un límite, que sí estimo casi pornográfico, la cara propiamente literaria del libro, la manera magistral en que se erige como una intervención dialógica imprescindible en la conversación y debate que mantienen entre sí los libros importantes que lo han sido y serán en la historia, y que navegan en el mar y partitura que es el canon literario, la Weltliteratur, de la que habló Goethe. Insolación no es una intervención más en el simposio eterno, en esa discusión secular, planetaria, que mantienen obras y autores, periodos y corrientes, sino que entona un aria de agudeza tal que hace estallar en mil pedazos las copas de los comensales si en esta reunión de ilustres se comiese y se bebiese. No se le puede negar a la de Emilia, con tanta ligereza, su lugar preeminente en ese conjunto de obras. No se puede despreciar, como se ha hecho y se hace, la inmensa anchura textual de la dos veces buena Insolación, y no se puede por su fuerza pragmática y su fuerza ilocutiva, capaces de conferir al libro carácter de letal torpedo disparado con absoluto éxito, pero poca repercusión por lo ya expuesto, a la línea de flotación de un esquema troncal. Emilia, la dirección de su pensamiento y el honor a la verdad merecen que Insolación sea rescatada de los análisis sociológicos, incluso de los análisis feministas, de los listados de segundones en temarios y currículos y que se sume a Los pazos de Ulloa en los manuales de literatura. Merecen, sin añadiduras, que la literatura del XIX cuente con un apartado específico para un subgénero: las novelas de mujer perdida. Un capítulo, un epígrafe, un párrafo al menos donde se explique que Emilia las demuele todas con una sola. Ella tuvo la mira puesta, seguramente no confesada, en derribar toda esa mal fundada máquina de libros ab urbe condita, pero sobre todo los de su siglo, esos caballerescos libros, esos decimonónicos escritos tan desde la gónada varonil. Ella escribió Insolación en contra de toda esa caterva de relatos repetitivos hasta la náusea, libros que desarrollaron una tradición que había organizado la vida en Occidente desde la nuit des temps, desde el big bang de la cultura occidental, en la Biblia y en La Ilíada, y que seguía alimentándose, inflamándose, bajo la apariencia de progreso y defensa de la figura femenina en tiempos de Emilia, tiempos muy cercanos a nuestro iluso presente de feliz y liberal progresía. ¡Qué dolor debía de provocarle esta cuestión a una mujer tan inteligente como ella! Con la Carmen de Merimée (1845), con la Bovary de Flaubert (1856), con la Karenina de Tolstoi (1877), y en España con nuestra Ana Ozores, La Regenta de Clarín (1885), o nuestra Fortunata, la de Galdós (1887). Y no me olvidaré de Margarita Gautier, la heroína del Dumas hijo en La dama de las camelias (1848), que tan bien supo aprovechar Verdi para la Violeta de su Traviata, la extraviada (1853). Estas son solo algunas de las principales, pero abundan, hay muchas más, y muchas segundonas. A todas estas heroínas les habría valido más no haber conocido nunca varón, en ninguno de los sentidos posibles, por muy encantadores y seductores que fuesen; ni haber leído un libro en su vida, claro. Si a Alonso Quijano el amor y la lectura le producían un tipo de locura ennoblecedora, a estas féminas los libros y los caballeros las echaron a perder, ya se sabe, terreno mal abonado, Parábola del sembrador… Ellas alborotaron, acabaron con la calma de las buenas gentes de sus poblaciones, escandalizaron a bastantes mayores y pervirtieron, con su mal ejemplo, a suficientes jóvenes. Destruyeron todo, porque su entorno lo era todo para ellas, y, finalmente, ganando la mala fama, se convirtieron en mujeres perdidas, se autodestruyeron: no se puede ser mala, tomen nota las señoras. Deshicieron la existencia ordenada y bondadosa de sus maridos, de sus medio novios, de sus amantes, de los curas de sus ciudades, de sus padres o sus amigos, haciendo picadillo la honra de esos mequetrefes, personajes ahora secundarios poco dignos de hacerse llamar hombres: no se puede ser bueno, tomen nota los señores. Y lo hicieron contando con su atractivo sexual, porque, como decimos, no han dejado de ser mujeres fatales; aunque también seducen ahora con su conversación, con su compañía amena y con su comportamiento culto, reflexivo, modales que se erigen de pronto en los nuevos recursos eróticos de las fatales, en procesos complejos de acercamiento psicológico. Aflora en estas historias, así, su búsqueda del ideal y su insatisfacción, muy semejantes a las del héroe masculino. Se produce una especie de hermandad entre los amantes, que ahora son almas gemelas, son iguales, no hay cortesía petrarquesca. Al fin y al cabo, la igualdad de derechos está instalándose en la sociedad desde la promulgación de los Humanos a partir de 1776 y 1789. Pero no nos engañemos, esa igualdad solo es para ellos, y esta nueva literatura no es más que la construcción de la nueva mujer fatal, la nueva Eva, la nueva otra, la nueva extraña, la nueva alteridad, la nueva otredad, el nuevo chivo expiatorio. Ellas, como protagonistas de las novelas, su existencia, sus sentimientos y sus acciones vuelven a poner en un brete a los personajes principales, en un eterno retorno heraclitiano. Los personajes principales, por otro lado, y el sostén de la estructura social siguen siendo ellos. Estas novelas plantean solo una variación técnica que sitúa en el papel protagonista al que había sido muy poco tiempo atrás el fatal actante que perdía al héroe de las grandes historias. Las del XIX son mujeres fatales revisadas, adaptadas, releídas, manoseadas; son esa siempre identificable femme fatale, una peligrosa y redefinida vampiresa del pasado sometida al filtro del realismo, del naturalismo, del espiritualismo. Las de antes, las mujeres malas pasadas de moda en el XIX, fueron malas y punto, sin un motivo de mayor complejidad que algún instinto básico o algún pecado capital, o la carencia de alguna virtud cardinal, sin más explicación, sin más profundidad ni justificación, sin posibilidad de expiación, sin opción al perdón religioso, ni a la reinserción social, a pesar de que, ante las instancias religiosas, hombres y mujeres tienen el mismo derecho a la confesión o a la comunión. Fueron las Evas, las Salomés, las Helenas, las Pandoras, Dalilas, Ladies Macbeth, las Laurencias, las Julietas, las Desdémonas… Sus autores, creadores o recreadores, se portaron muy mal con ellas, y fueron unos simples: nos las sirvieron crudas. Aquello era mera misoginia. Llegó el XIX, con algunos hombres investigando y formulando sobre las leyes de la evolución, la supervivencia, la herencia y el ambiente, publicando libros durante un siglo en el que este debate y esta reflexión estaba abierta y era pública. Y otros hombres, los de letras, en medio de esta revolución, fueron tan bondadosos… Los escritores del realismo transcribieron estas leyes de la ciencia a un lenguaje más asequible, el literario, que había sido desde siempre y ya lo era de forma consciente la educación sentimental de las generaciones emergentes. Fueron tan caballeros y esforzados por conservar el sentido de lo que ha de ser una señora que, lejos de condenarlas al fuego, lejos de retratarlas como lo que son, como lo que fueron, poco más que la encarnación en esos pequeños fragmentos del demonio, nos las redescubrieron angelicales, explicada ahora su conducta desviada, extraviada, reprobable, merced a condicionantes mucho más complejos, vinculados a las ciencias, externos, claro, no intrínsecos a la condición femenina, o no todos, a saber, los naturalistas: la herencia genética, la supervivencia y el ambiente. Estos autores perdonan, justifican, reparten culpas entre hombres y mujeres ante esas historias de amores desventurados, y también se adjudica una parte importante de culpa a la sociedad, el ambiente… Ellos son comprensivos, son profundos, son magnánimos, pero todas sus heroínas reciben su correspondiente castigo final, ninguno salva a la suya después de dedicar cientos de páginas a contar extensísimas anécdotas y monólogos interiores dirigidos a explicar e incluso justificar su desviación, su maldad, su presencia perniciosa. Emilia Pardo Bazán nos presenta un relato cargado de referencias al Lazarillo (se refiere varias veces a la historia como “el caso”) y a El Quijote, por la ironía y por los juegos y los planos de realidad distintos en que sitúa al narrador. Otros clásicos se olfatean en lontananza, pero lo más importante es que, aunque esté muy bien decir que escribió Insolación como una historia que desafiaba la organización de las relaciones amorosas de la época entre hombres y mujeres y todo eso… Más importante que esta cuestión, encontramos que Emilia escribió Insolación con más alta mira, como Cervantes El Quijote, para desmontar la mal fundada máquina de determinados libros —en Cervantes, no se trata en absoluto de los libros de caballerías, sino de otros, aunque hay quien aún no entiende el juego radical de ironía, defendido por Francisco Rico, que rige todo el texto—. Tantos libros quiso desmontar Emilia como esforzados y rectos autores hubo en su siglo, libros en los que una mala mujer tiraba del mantel de la mesa del almuerzo y acababa todo el tinglado desbaratado y por los suelos con la loca recogiendo los despojos y fregando los platos indefinidamente rotos. Emilia dio con la puerta en las narices a una auténtica corriente, incombustible, navegada una y otra vez por autores masculinos a lo largo de los siglos, y lo hizo utilizando sus mismas armas: una buena historia, suspense, profundidad en los personajes, análisis fino y poliédrico de la realidad, juegos con la técnica narrativa en lo que se refiere al tiempo, al espacio, a la conciencia de los personajes y al narrador… Nos contó el negativo de una película mil veces repetida: una historia, siempre la misma, de unos amores erróneos que, a la fuerza, tenían que terminar mal y que, en Insolación, terminan de otra manera, con otros fondos y otros tonos. A lo largo de todo el libro, la autora sabe crear y mantener un inteligente y divertido suspense; nos convierte en amigos y no jueces de la protagonista, en cuyos pensamientos nos sitúa el narrador constantemente, y dirige la historia en un sentido concreto con tal naturalidad que nos parece que los sucesos acaecen espontáneamente producto del libre albedrío de los personajes y de la casuística natural de la vida, y no del capricho o de la ideología del autor. De hecho, el desenlace, ni me atrevo a calificarlo de final feliz, y estoy segura de que, en Insolación, cada persona lee un libro diferente, muy en especial en esta parte que, sin duda, encierra muchos más significados de lo que parece. No se la estudia como novela naturalista, sino realista, pero es más. Al comenzar la anécdota in medias res, vivimos los acontecimientos desde una perspectiva aún más cercana a los protagonistas, y nos vamos planteando todas sus problemáticas de una forma fabulosamente simultánea a como las viven ellos, acompañándolos muy de cerca. Vivimos el minuto y no nos paramos a pensar en el Antiguo Testamento. El patrón tan repetido, tan exprimido, es desmontado por Emilia con total maestría, y en el libro, el amor vuelve a ser amor, y la vida vuelve a ser la vida, ese lugar donde no existen ni la tragedia ni la comedia, sino solo la risa o el llanto: no hay tesis, no hay moraleja, no hay sensación de que, al despachar de cientos y cientos de páginas, el escritor prodigioso, en cuyas manos nos acabamos de dejar malear durante horas, nos deja una plasta en la cabeza, un peso, una encomienda, un aviso, una cosa con olor a naftalina, y a moralina, un undécimo mandamiento…

Los otros, los escritores que menté arriba en retahíla, fueron tan políticos, tan poco docentes, tan aquiescentes, tan conciliadores entre la moral impuesta y las nuevas mujeres, entre las que se contaban las nuevas trabajadoras asalariadas, las sufragistas en ciernes, las primeras maestras… Fueron tan elegantes, tan poco imaginativos, tan poco revolucionarios estos caballeros, estos escritores, que quisieron calmar ánimos a través de estas novelas tan conformes. Y doña Emilia se rebeló. Al llegar al final de Insolación, si presto atención a la vocecilla que anida en mi ser y que a veces asume personalidades extrañas, me parece escuchar una voz femenina, con cuerpo, esta sí, insurrecta, apasionada, acompañada de una carcajada enorme y de un fuerte desenfado. Es Emilia Pardo Bazán, que exclama: ¡Váyanse ustedes al cuerno! Y yo me huelgo.

1 Comentario

por LAURA GIL A veces pasas páginas con la mente en blanco, durante días y días y días que se convierten en años, sin dar en el clavo. Viajas. Ves árboles que se retuercen de gusto en un clima italiano al borde del mar. Ves Fiats históricos. Tomas el sol de Cerdeña. Ves cuevas que se asoman al mar y lloran estalactitas. Pero sigues sin dar en el clavo. Sigues pasando páginas en blanco. Sigues viviendo, comiendo, hablando, viajando. Y solo en muy raras ocasiones el tiempo se para, o parece pararse, y tu dedo deja de pasar página, porque ha pescado algo. Una página (tan sólo tiene que ser una) que lo cambia todo. Una casualidad. En el caso de la escritora sarda Grazia Deledda, galardonada con el premio Nobel de Literatura, esa página que lo cambió todo pudo haber sido un profesor. Aquel que venía a darle clases privadas una vez tuvo que dejar de ir al colegio en Cerdeña. Ese profe encamisado de azul, con su peculiar voz y su ojo listo, el izquierdo (siempre el izquierdo). Y con su pizarra llena de símbolos blancos que parecían estrellas. Él le daba temas para escribir y, cuando leía lo que la alumna le entregaba, la incitaba mandarlo a algún periódico. Deledda tenía trece años cuando dio con una revista, Ultima Moda, que publicó su relato corto de inmediato. Se llamaba ‘Sangre Cerdeña’ [‘Sangue Sardo’] y trataba sobre Ela, una joven que acaba tirando al amante de su hermana por un precipicio. Un triángulo amoroso. Una repulsiva brecha moral. Una historia basada en los hechos reales de un pueblo que no acepta la indecencia. Los vecinos se enteraron, quemaron la revista y atacaron a su familia. Era 1887. Ellos nunca cambiaron de actitud; pero Deledda nunca dejó de escribir. Siguió escribiendo sobre la isla y sobre la naturaleza humana. Sobre los oxidados valores de una sociedad patriarcal y las incómodas normas morales que llevaba colgando. Y siempre defendía, en sus escritos, a las personas. Para ella, las personas eran las víctimas. Años más tarde, cuando publicó su primera novela en 1892, Flor de Cerdeña [Fior di Sardegna], la librería que Deledda había frecuentado durante toda su infancia rechazó almacenar aquel bestseller. ¿Cómo, me pregunto, siguió escribiendo aquella niña sin apoyo? ¿De dónde sacó esa pasión?

Puede que de las montañas peludas de Cerdeña: esas verde oscuro empapadas por el roce de la niebla. Puede que de aquel cielo estático que guarda la isla y sus valles envenenados de historias que contar. O puede que porque en una racha de frío encontraron a su hermana pequeña sin vida entre sábanas; su otra hermana murió años más tarde durante un aborto. Puede que porque la única forma de escuchar a su confundido compás moral o de lidiar con su angustiosa empatía era plasmando lo que veía. Esto escribió en una nota autobiográfica: Mi familia la constituía gente sabia y violenta, y artistas primitivos. La familia era respetada y de buen standing, y tenía una biblioteca privada. Pero cuando empecé a escribir con trece años, se opusieron. Como dice el filósofo: si tu hijo escribe poemas, mándale a los caminos de la montaña; la próxima vez lo puedes castigar; pero la tercera vez, déjalo solo, porque entonces es un poeta. Su padre tenía muchos amigos que vivían en las ciudades colindantes a la suya, Nuoro. Contaba Deledda que fueron aquellos amigos, que se quedaban a dormir en casa cuando iban de negocios o de vacaciones, los que la ayudaron a conocer a los varios personajes de sus novelas. Y es esa insistencia la que admiro en Deledda. A pesar de la oposición de sus vecinos, de su ciudad, de su familia y a pesar de no tener precedentes, siguió. Siguió escribiendo. Rompió altos muros repletos de proyecciones y de prejuicios, y lo hizo desde niña… llegando al Nobel. De los ciento catorce laureados con el premio Nobel de Literatura desde 1901, catorce han sido mujeres. Deledda fue la segunda. Cuando se lo dieron, en 1926, tenía sesenta y cinco años. |

ARTÍCULOS

El Coloquio de los Perros. ESTARÉ BESANDO TU CRÁNEO. "PRINCIPIO DE GRAVEDAD" DE VICENTE VELASCO

LOS AÑOS DE FORMACIÓN DE JACK KEROUAC ALGUNAS FUENTES FILOSÓFICAS EN LA NARRATIVA DE JORGE LUIS BORGES EDWARD LIMÓNOV: EL QUIJOTE RUSO QUE SINTIÓ LA LLAMADA A LA ACCIÓN EXILIO Y CULTURA EN ESPAÑA VIGENCIA DE LA RETÓRICA: RALPH WALDO EMERSON, MIGUEL DE UNAMUNO Y EL AYATOLÁ JOMEINI LA VISIÓN DE RUBÉN DARÍO SOBRE ESPAÑA EN SU LIBRO "ESPAÑA CONTEMPORÁNEA" PUNTO DE NO RETORNO JOSÉ MANUEL CABALLERO BONALD: ENTRE LA NOCHE Y LA CREACIÓN EL HIELO QUE MECE LA CUNA NO FUTURE MUERTE EN VENECIA: DE LA NOVELA AL CINE GUILLERMO CARNERO: DEL CULTURALISMO A LA POESÍA ESENCIAL ARCHIPIÉLAGOS DE SOLEDAD DENTRO DE LA PINTURA JUAN GOYTISOLO, NUEVO PREMIO CERVANTES, LA LUCIDEZ DE UN INTELECTUAL CONTEMPORÁNEO LA INFLUENCIA DE LUIS CERNUDA EN LA OBRA DE FRANCISCO BRINES EL LENGUAJE POÉTICO, REALIDAD Y FICCIÓN EN LA OBRA DE JAIME SILES EL ENSAYO COMO PENSAMIENTO GLOBAL EN LA OBRA DE JAVIER GOMÁ DESIERTOS PARADÓJICOS, DESIERTOS MORTÍFEROS DOS POETAS ANDALUCES Y UNA AVENTURA EXISTENCIAL "NEO-NADA", DE DOMINGO LLOR EL SOMBRÍO DOMINIO DE CÉSAR VALLEJO LAURIE LIPTON: DANZAS DE LA MUERTE EN UNA ERA DEL VACÍO MUJICA. LA SAPIENCIA DEL POETA IMITACIÓN Y VERDAD. JOHN RUSKIN LA OBRA LUMINOSA DE ÁLVARO MUTIS A TRAVÉS DE MAQROLL EL GAVIERO SIEMPRE DOSTOIEVSKI. REFLEXIONES SOBRE EL CIELO Y EL INFIERNO ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE OFELIA EN HANMLET DE WILLIAM SHAKESPEARE EL QUIJOTE, INVECTIVA CONTRA ¿QUIÉN? ESQUINA INFERIOR DERECHA, ESCALA 1:500 BAUDELAIRE Y "LA MUERTE DE LOS POBRES" "ES EL ESPÍRITU, ESTÚPIDO" CONEXIÓN HISPANO-MEJICANA: JUAN GIL-ALBERT Y OCTAVIO PAZ LADY GAGA: PORNODIVA DEL ULTRAPOP LA BIBLIA CONTRA EL CALEFÓN. LAS IMÁGENES RELIGIOSAS EN LOS TANGOS DE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO VILA-MATAS, EL INVENTOR DE JOYCE. UNA LECTURA DE "DUBLINESCA" UNA BOCANADA DE AIRE FRESCO: EL NUEVO PERIODISMO COMO LA VOZ DEL ANIMAL NOCTURNO. BREVES ANOTACIONES SOBRE LA TRAYECTORIA POÉTICA DE CRISTINA MORANO JOHN BANVILLE: LA ESTÉTICA DE UN ESCRITOR CONTEMPORÁNEO KEN KESEY: EL MESÍAS DEL MOVIMIENTO PSICODÉLICO CINCUENTA AÑOS DE UN LIBRO MÁGICO: RAYUELA, DE JULIO CORTÁZAR LA INCOMUNICACIÓN Y EL GRITO QUEVEDO REVISITADO: FICCIÓN, REALIDAD Y PERSPECTIVISMO HISTÓRICO EN "LA SATURNA" DE DOMINGO MIRAS LAS RIADAS DEL ALCANTARILLADO MÚSICA EN LA VANGUARDIA: LA ESCRITURA DE ROSA CHACEL MULTIPLICANDO SOBRE LA TABLA DE LA TRISTEZA: UNA APROX. A LA TRAYECTORIA POÉTICA DE JOSÉ ALCARAZ RUBÉN DARÍO EN LOS TANGOS DE ENRIQUE CADÍCAMO THE VELVET UNDERGROUND ODIABAN LOS PLÁTANOS "TREN FANTASMA A LA ESTRELLA DE ORIENTE" DE PAUL THEROUX: EL VIAJE COMO FORMA DE CONOCIMIENTO EL TEMA DEL VIAJE EN LA PROSA FANTÁSTICA HISPANOAMERICANA GUERRA MUNDIAL ZEUTA LA HAZAÑA DE PUBLICAR UN NOVELÓN CON SOLO 25 AÑOS JACINTO BATALLA Y VALBELLIDO, UN AUTOR DE REFERENCIA EL OJO SONDA: LA MIRADA DE TERRENCE MALICK SURF Y MÚSICA: MÚSICA SURF EL PERSONAJE METAFICCIONAL DE AUGUST STRINDBERG MARCELO BRITO: PRIMEROS PASOS HACIA EL TREMENDISMO EN LA OBRA DE CAMILO JOSÉ CELA EPIFANÍAS JOYCEANAS Y EL PROBLEMA AÑADIDO DE LA TRADUCCIÓN EL VALLE DE LAS CENIZAS RASGOS BRETCHTIANOS EN "LA TABERNA FANTÁSTICA" DE ALFONSO SASTRE AL OESTE DE LA POSGUERRA. JÓVENES EXTREMEÑOS EN EL MADRID LITERARIO DE LOS CUARENTA LORD BYRON Y LA MUERTE DE SARDANÁPALO JUAN GELMAN. UNA MIRADA CARGADA DE FUTURO FRANZ KAFKA: UN ESCRITOR DISIDENTE Hemeroteca

Archivos

Julio 2024

Categorías

Todo

|

Canal RSS

Canal RSS